Capítulo 2

En el Seminario Menor de los Padres Palotinos

••• El joven campesino

En el seminario menor de los Padres Palotinos de Schoenstatt, en Vallendar junto al Rhin, en septiembre de 1912, comenzaba un nuevo año escolar. Según las leyes vigentes del estado, solamente podían aceptarse alumnos que hubiesen pasado la edad establecida para asistir obligatoriamente a la escuela, de modo que debían acumular todos los años de estudio de la enseñanza secundaria, de nueve años, en sólo siete[1]. Debido a estos requisitos, se había designado los cursos, tal como en las universidades, con las siguientes denominaciones: Sexto, Quinto y, luego, se continuaba con el Tercer curso hasta el Séptimo.

Una mañana en que los alumnos del Sexto esperaban la llegada del profesor, vieron llegar, balanceando alegremente sus libros, a un muchacho de aspecto bonachón, de anchos hombros y tan alto que les pasaba por una cabeza. –¡Ah! ése debe ser el que quería entrar al Quinto y que, por falta de instrucción, quedó en el Sexto. ¿Cómo irá a caber en el escritorio con esas piernas tan largas?– comentaron. En el Sexto no era común ver un personaje de 14 años de edad, de espaldas tan anchas y con 1.68 mts. de estatura. Trabajosamente y con movimientos algo torpes, “el nuevo” se sentó en uno de los bancos vacíos. La mayoría pensó: “Éste viene del campo”. Con gran curiosidad esperaban el momento de saber algo más sobre tan imponente compañero. Sus deseos se cumplieron muy pronto, pues el profesor le preguntó su nombre. La respuesta apenas se entendió. Algunos cuchicheaban: “dijo Engerling”. Los demás empezaron a reírse, burlones. Cuando el profesor le pidió que deletreara su nombre, los alumnos se rieron de él, porque lo que se oyó sonó algo así como: Ej-áng- ejl-i-áng-glj. ¿De qué idioma habría sacado esos sonidos? Se trataba de una mezcla del dialecto de su pueblo con una leve falla de dicción. El profesor no tuvo más remedio que hacerle escribir su nombre en el pizarrón. La mano, que antes empuñaba el azadón con tanta seguridad, sujetaba ahora tímidamente la tiza. Con grandes letras escribió “Engling”. Al observar esta figura grande y maciza, de pie al lado de la pizarra, en actitud de desaliento, algunos compañeros pensaron con lástima, casi con desprecio: “A éste no le da más que para campesino”.

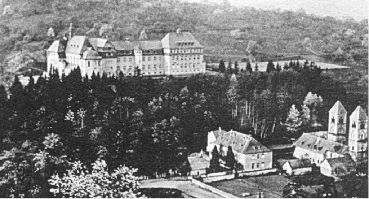

Seminario Menor

de los Padres Palotinos,

en Schoenstatt, hacia 1912

La opinión desfavorable que José provocó en sus compañeros pareció confirmarse aun más en la clase de gimnasia. Todavía era muy visible el defecto que le dejó la enfermedad de su niñez: su cuerpo se veía algo rígido y, al caminar, pisaba con todo el pie. Al profesor de gimnasia no se le escaparon estas deficiencias y trató de corregirlas. Pero, aunque José se enderezó con fuerza e intentó seguir todas las indicaciones del profesor, no logró mejorar su figura. Éste le ordenó, entonces, salirse de la fila y hacer sólo los ejercicios, en los que tampoco tuvo mucho éxito. Entonces, se oyó: “¡Qué espantapájaros!” Tal vez el profesor no tuvo intención de ofenderlo, pero usó un tono sarcástico que debió herir profundamente su alma sensible. José lo miró suplicante, pero él no advirtió la triste mirada de esos ojos y siguió usando la palabra hiriente con mayor frecuencia. La actitud del profesor desagradó a los alumnos quienes, más tarde, lo hicieron objeto de duras críticas. José, por su parte, era demasiado noble como para vengarse y, por eso, nunca participaba en las murmuraciones; más bien hacía lo posible por defender al profesor y por calmar los ánimos.

Al recordar las primeras semanas de su estada en Schoenstatt, confesaba que, en esa época, tuvo que luchar duramente por su ideal sacerdotal y enfrentar grandes obstáculos. Su dificultad para caminar erguido y para hablar, unida a su lentitud, le creaba muchos problemas. No obstante, estos contratiempos no consiguieron desanimarlo. Después de pensar y meditar durante meses, poniendo toda su confianza en María, se confirmó en su propósito de ser sacerdote. Fue una decisión inquebrantable que, desde entonces, le impulsó a luchar contra todos los obstáculos que se le iban presentando. Recién, después de un año de lucha, logró un verdadero y merecido triunfo.

Alumnos de segundo grado

del seminario Menor

a inicios del S.XX

El año escolar 1912-1913 llegaba a su término y los alumnos se aprontaban a celebrar la fiesta de fin de curso, coronación del trabajo de todo el año. El principal evento de esta fiesta era una ceremonia que, durante semanas, los mantenía como electrizados: la repartición de premios. Los tres mejores alumnos de cada curso eran premiados con una mención honrosa, en presencia de todo el seminario. Para los cursos inferiores, existía, además, la costumbre de anunciar los resultados guardando el orden de rango en los asientos. Si al final de los certificados se decía: de 38 alumnos, el primero o el número 38, ello significaba una diferencia verdaderamente impresionante. El primero o el Primus de la clase, como se le llamaba, era el mejor. La lucha por este puesto tan deseado conmocionaba profundamente a los más ambiciosos y, más de algún pequeño, se sentía fuertemente tentado por este honor. Se contaba que, durante el rezo del rosario, en lugar de las acostumbradas peticiones silenciosas por las intenciones particulares de cada cual, uno de ellos rezó silenciosamente: “¡Haz que llegue a ser el Primus!”.

Durante la fiesta se notó bastante intranquilidad. Los pequeños se rascaban y movían en sus asientos. La música de la orquesta les parecía aburrida y el discurso del P. Rector demasiado largo. Al fin llegó la repartición de premios. Primus del Sexto era, y todos retuvieron un momento la respiración... ¡José Engling! Los alumnos que no pertenecían a este curso quedaron mudos de sorpresa. José se levantó y, con dificultad, se dirigió hacia adelante mientras sus compañeros pensaban: “¿Cómo? ¿Engling, el lento prusiano de lengua pastosa y aspecto campesino, iba a ser Primus?” Mientras tanto, José recibía su premio consistente en un libro y hacía una muy poco graciosa reverencia, antes de volver a su lugar casi corriendo y un tanto pensativo. Los del Sexto no compartían con los demás la gran sorpresa que produjo este resultado, pues ya lo sospechaban. Después, por la forma cómo se abalanzaron sobre su Primus para felicitarlo, demostraron que no le tenían envidia y que su alegría era sincera.

El triunfo obedecía a su comportamiento y a su forma de estudiar. Su innato espíritu de trabajo lo había empujado hacia los libros y a ellos se había aplicado, con voluntad de hierro y grandes ansias de saber. A menudo, sus compañeros se asombraban al ver el interés de José por todo lo que se le enseñaba. Parecía un verdadero niño campesino, que no salía de su asombro ante cada nuevo descubrimiento. Durante las clases, no despegaba la vista del profesor. La mayoría de su curso le aventajaba en dar respuestas rápidas. Si bien los pensamientos parecían demorarse en llegarle, José decía más en una frase que sus compañeros en toda una conversación. Su naturaleza sensible le impulsaba a pensar, y esta facultad fue desarrollándose en él con naturalidad y mayor profundidad que en cualquiera de sus versados compañeros. En sus deseos por aprender, no sólo alcanzó a los más adelantados sino que, al término del curso, se ubicaba a la cabeza de su curso.

Al fin del primer año, José había logrado otro triunfo que merecía catalogarse al mismo nivel que su premio: ninguno de sus compañeros le tenía celos ni le envidiaba el honor de ser el Primus. Los juicios y sentimientos de los niños tienen su propia lógica. Otros compañeros también sobresalían por su aplicación o buen comportamiento, pero no compartían esos honores con los demás. Es más, algunos alumnos, conscientes de sus capacidades, actuaban con soberbia; otros, considerados “ambiciosos”, acaparaban el triunfo y no tendían la mano a quienes pudieran necesitarlo. En cambio, en José todo era natural, sin pretensiones y sin ruido. De inmediato se notaba que no se creía superior a los demás ni era ambicioso. De estos males lo preservaba su buen corazón, que lo impulsaba a prestar su ayuda a todo aquel que la necesitara. Esta cualidad hacía que estuviese siempre pronto a servir a los demás, aun cuando se aprovecharan de su trabajo. Muchos interpretaban su bondad como si fuese natural que José dejara de lado sus propias tareas para ayudarlos. Desde entonces, se caracterizó por una actitud que, años más tarde, uno de sus compañeros describiría en los siguientes términos:

“Los menos talentosos le tenían mucha confianza: algunos iban a preguntarle el significado de una palabra en latín; otros, a que les explicara un problema de matemáticas o a que les corrigiera una composición. Todos parecían creer que José estaba sólo para serles útil, lo que él confirmaba con su trato amistoso. Y, sin embargo, a pesar de todos los sacrificios que le imponían sus compañeros, siempre se mantuvo el primero de la clase”.

Cuando José llegó al primer lugar, agradeció este éxito como un paso hacia la realización de su ideal sacerdotal. No había aspirado a tanto por ambición humana, y fue por eso que sus compañeros reconocieron su triunfo sin ninguna envidia.

••• Bajo la dirección del padre espiritual

En esa época, la enseñanza religiosa de los alumnos del Seminario había quedado a cargo del P. José Kente-nich, cuya tarea consistía en ser padre confesor y darles una clase de espiritualidad a la semana. Es decir, ejercía como instructor y, además, estaba a disposición de los alumnos para cualquiera consulta de orden personal. Como nada tenía que ver con la dirección del Seminario, se había granjeado la confianza ilimitada de los jóvenes. Sus enseñanzas adquirían especial relieve ante los ojos juveniles pues trataban de la vocación sacerdotal y de la propia educación, en una forma tan nueva y original que cada lección les abría nuevos y amplios horizontes. Sus antecesores en el cargo acostumbraban a dar conferencias espirituales; en cambio, él adoptó otros métodos. Despertaba el interés de los jóvenes desafiándolos con hábiles preguntas, los animaba a formular sus propias inquietudes, a realizar un trabajo espiritual activo. Nadie asistía a sus clases con actitud pasiva ni para quedarse dormido, sino para expresar sus pensamientos, para hacerse oír. Además, el P. Kentenich se preocupaba que los debates y discusiones espirituales derivaran en conclusiones acertadas. Cada vez que esto sucedía, les relataba alguna historia que ilustraba el tema en cuestión.

Grupo de estudiantes

del Seminaro de los Padres Palotinos

en Schoenstatt

José se encontraba en su elemento con este método, y lo que aprendió en las primeras clases –que trataron sobre el origen de la belleza y valor del orden sacerdotal– le llegó al fondo del alma. También comprendió que, a pesar de las dificultades que se presentasen, debía permanecer fiel a su vocación. Esto tocaba ese rincón de su espíritu que tanto había sufrido a principios del año anterior. En cierta ocasión, el P. Kentenich leyó una narración llamada “¡Muchacho, mantente firme!” Versaba sobre los malos tratos que el grumete de un barco debía soportar en manos de los marineros, hombres rudos y de corazón duro. Para aguantarlos con firmeza y sin humillarse, se mordía los labios y recordaba la frase preferida de su capitán: “¡Muchacho, mantente firme!”. Este lema lo ayudaba en todas las situaciones difíciles y era el secreto de su triunfo. José sentía este relato como algo muy real. Al recordar las dificultades que a él le había tocado vivir en un comienzo, debido a su mala vocalización y a sus defectos corporales, pensaba en el grumete del barco y le parecía que a él también lo habían maltratado como al grumete. En las clases, repetía con el capitán: “¡Muchacho, mantente firme!”, y lo hacía muy especialmente cuando comprendió que debía prepararse, desde joven, para la vocación sacerdotal y que la forma de hacerlo era educando su carácter.

A raíz de esta lección, los jóvenes empezaron a trabajar en la educación de sí mismos. Estas enseñanzas satisfacían una necesidad del corazón de José largamente sentida. Desde los días de su niñez, se había despertado en él, aunque en forma obscura, este deseo que fue creciendo con el pasar de los años. Esta tendencia, que hasta ese momento era en él como una fuerza desordenada de la naturaleza, largo tiempo guardada, encontró por fin su verdadero cauce y el espacio adecuado para expandirse.

El contenido de estas lecciones consistió, durante un largo período, en viajes de descubrimiento que lo llevaban al país secreto de la propia alma, donde encontraban un “angelito” (deseo de un ideal) y un “animalito” (deseo de pecar). El “angelito” se manifestaba en todo lo grande y hermoso, en la voluntad de llegar a ser y realizar algo majestuoso. El “animalito” se hacía notar en las fuerzas desordenadas de la naturaleza, en la inclinación y deleite en el pecado y en todas las malas acciones. Ambos estaban en continua lucha, y sólo quien condujera al ángel a la victoria llegaría a ser un hombre completo. El P. Kentenich les mostraba este ideal en los santos y en los héroes, pero también les hacía ver cuándo había triunfado el “animalito”. A propósito de estos temas, les leyó la conmovedora historia de un joven que, por dejarse llevar por sus malas inclinaciones, cayó tan bajo que llegó a transformarse en enemigo declarado de Dios.

Cuando José empezó a investigar dónde se manifestaba en él el “animalito”, no tuvo mucho que buscar: aparecía en su inclinación a la ira. Más tarde, descubriría otra debilidad de su carácter: sus repentinos cambios de ánimo. Su mal genio no se manifestaba tanto al ser herido en su amor propio, ofendido, burlado o tratado desdeñosamente, como cuando se le hería en su honradez o cuando estaba muy ocupado y se lo molestaba con alguna broma. Por supuesto, no faltaron los ociosos que, muy pronto, descubrieron en él esta debilidad y decidieron sacar de sus casillas al bonachón de Engling, lo cual, más de una vez, les dio resultado.

Los miércoles y sábados les tocaba “ordenanza”, es decir, eran días de limpieza, trabajo que realizaban los alumnos. José, que siempre había sido muy casero y ordenado, hacía sus tareas a la perfección. Naturalmente, no todos los alumnos cumplían con sus trabajos; para algún ocioso, ésta era la oportunidad de pasearse por la casa y hacer toda clase de jugarretas. Engling, que siempre estaba muy ocupado, era un blanco seguro. No faltaba quien arruinara, probablemente por descuido, la labor de limpieza de Engling; otros, en un abrir y cerrar de ojos, le escondían la escoba en un sitio oscuro. En fin, esto duraba hasta que José, completamente enfurecido, perseguía al bromista a lo largo de los pasillos en actitud amenazante y escoba en mano. Nunca los alcanzaba, pues los chicos tenían todo preparado para desaparecer, en caso de peligro. Pero, en una de esas batallas, la suerte favoreció a José. Los jueves, en lugar de los paseos de la tarde, frecuentemente debían realizar trabajos que requerían esfuerzo físico. En una ocasión, les tocó remover la tierra para hacer un jardín detrás de la casa. El trabajo con pala y azadón era un alivio para el forzudo José, que se sentía feliz de dar rienda suelta a su gran energía física. A sus compañeros no les sucedía lo mismo; en realidad eran bastante flojos. En lugar de ayudar, encontraron más entretenido hacer bolitas de barro y empezar una batalla campal; la mayoría de estas bolitas, por supuesto, le caían al diligente Engling. Era muy gracioso ver cómo, de pronto, se daba vuelta tratando de descubrir al culpable; pero, cada vez que lo hacía, sólo encontraba caras inocentes que lo despistaban por completo. Hasta que se le acabó la paciencia y lanzó una bola de barro que le cayó en plena cara a uno de los cabecillas, impidiéndole abrir los ojos. El resto se asustó con la repentina ira de José, pero, sin lugar a duda, el que más se preocupó fue el propio Engling a quien los remordimientos le duraron varios días. Más tarde, este episodio pasó a ser motivo de bromas.

Pero lo que más le enojaba era que lo hirieran en su punto más sensible: en su honradez. Éste era su “talón de Aquiles”, su punto más vulnerable. Sin su rectitud y buena voluntad hacia sus profesores, probablemente hubiese dirigido su ira contra ellos. En más de una oportunidad, sus compañeros le vieron reprimirse para no estallar ante una injusticia real o aparente. En uno de los recreos, José y algunos compañeros hicieron uso de un permiso que el profesor les había dado, pero éste se olvidó del permiso y los castigó, alegando que habían infringido los reglamentos. El castigo consistió en permanecer de pie junto a un árbol durante todo un recreo. José temblaba de ira ante esta injusticia, apenas podía contenerse, al punto de que tardó mucho en serenarse.

Para educarse a sí mismo, para que el “ángel” venciera al “animalito”, se trazó un vasto plan de acción. Los consejos que recibía del P. Kentenich le ayudaban mucho en esta nueva lucha: le enseñaban a combatir sus faltas y a practicar sus propósitos. A manera de ejemplo, citaba un conocido poema sobre Blücher[2] en que el “Mariscal Adelante” señalaba el mapa y decía: “¿Dónde está París? París está aquí (bajaba el dedo sobre París) y lo vamos a tomar”. En su lucha contra la ira, José empezó a emplear esta nueva táctica guerrera, para lo cual no le faltaban oportunidades ya que algunos compañeros se complacían en descargar su orgullo contra él. En aquel entonces, apenas se daba cuenta del significado que su propósito particular tendría en el futuro. Nadie sospechaba que sus esfuerzos por auto-educarse estaban gestando una obra maestra de caballerosidad.

Uno de los temas más atrayentes de las clases de espiritualidad versó sobre el hombre colectivista. Junto al profesor, analizaron las características de este tipo de personas tal como se dan en la vida cotidiana: el adulador, el que cumple sólo porque así se lo ordenan, el que va a comulgar para que lo vean sus superiores y compañeros. También hablaron sobre los hombres sin convicciones propias, que “aúllan cuando los demás lobos lo hacen”, pero que no se atreven a manifestar sus propias opiniones. Esta lección puede resumirse en la frase: “El hombre-masa es aquel que hace lo que otros hacen y porque todos lo hacen”. Como conclusión, el P. Kente-nich les planteó el siguiente desafío: “¿Cómo aprovecho los reglamentos del seminario y la vida en común para mi propia educación?”

José y un amigo empezaron a trabajar inmediatamente en la puesta en práctica de este propósito y con tanto celo que llegaron a la exageración. Anotaban propósitos de autoeducación que debían cumplir en la vida diaria, y por escrito controlaban el cumplimiento de dichos ejercicios: si alguno fallaba, el otro podía darle una penitencia.

Algo parecido sucedió con el capítulo el niño de los azotes. El P. Kentenich les contó que, antiguamente, en la corte de Francia, los hijos de los reyes tenían un niño llamado niño de los azotes, quien era azotado en vez del príncipe cuando éste cometía una falta, porque no se podía tocar al hijo del rey. El castigo que sufría el muchacho por culpa suya, hacía que el príncipe se asustara y se corrigiera.

A los jóvenes, esta práctica les pareció indignante, una bajeza. Pronto, sin embargo, tuvieron que callarse cuando el P. Kentenich les hizo ver que ellos tenían varios niños de los azotes. Toda persona que sufre por nuestras faltas es nuestro esclavo, pues lo forzamos a sobrellevar los efectos de nuestras culpas. A partir de esa idea, llegaron al tema de la educación orientada al amor a nuestros hermanos. Estas lecciones encontraron en José un terreno propicio: su bondadoso corazón le hacía sentir con los demás y querer ayudarlos en sus tribulaciones. Más tarde, de esta tendencia – que en él era innata y muy marcada – brotaría un poderoso ideal personal: “Ser todo para todos”.

De esta manera, en las clases de espiritualidad iban apareciendo ordenadamente, uno tras otro, los actos piadosos de la vida diaria: las oraciones, la comunión, la confesión, el amor a María, etc. Todas estas prácticas diarias dejaban su huella en el alma de José, lo que se podrá comprobar, más tarde, en sus apuntes, donde siempre figuran cambios, propósitos, ejemplos y lecciones aprendidas en clases. En otro ejemplo, veremos cómo trabajaba y ponía todo esto en práctica.

Antes de las vacaciones de Pascua de Resurrección, el P. Kentenich les hizo una sorprendente propuesta: ¿Estarían dispuestos, los del Sexto y Quinto cursos, a escribir, durante sus vacaciones, los temas tratados en las lecciones del año pasado? Por supuesto que todos aceptaron, especialmente porque no era un trabajo obligatorio y, además, porque las lecciones habían sido sumamente interesantes y las narraciones, muy hermosas. El tema se llamaría “Cómo mantengo y cuido mi vocación religiosa”.

El P. Kentenich leyó con interés, y a veces con una sonrisa, las composiciones que le presentaron los jóvenes. Algunos, dando rienda suelta a su fantasía, narraban más de lo que él les había enseñado en clases; otros, apenas anotaron lo que sus débiles memorias lograron reproducir. El trabajo de José Engling, en cambio, le produjo una gran sorpresa: era una narración sumamente exacta y completa de todo lo que él había enseñado. Nada quedaba fuera, a pesar de que algunas lecciones trataban temas de escasa importancia. No había ninguna repetición, nada de palabrerías, ninguna fantasía. Cada frase contenía un pensamiento esencial. El trabajo de José fue, sin duda, el mejor de todos. El P. Kentenich pensó: ¿Tenía este autor, de 16 años, una memoria tan extraordinaria que era capaz de repetir con tal fidelidad todos los temas tratados en un año? ¿Una memoria de la que, hasta ahora, ningún profesor se había dado cuenta? ¿O una inteligencia privilegiada capaz de captar lo esencial y repetirlo con exactitud?

La realidad era otra: Engling era un buen alumno, pero no estaba dotado de un talento extraordinario; lo que sí poseía era un muy buen juicio. Sus respuestas demostraban que podía captar las ideas que se exponían en clases. Llamaba la atención que Hans Wormer, su nuevo compañero, que tenía un talento extraordinario y seguramente competiría con él por el lugar del mejor alumno, presentó un trabajo bueno pero muy inferior al de José. Muy pronto, el P. Kentenich descubriría que la explicación de la excelencia de su trabajo no había que buscarla sólo en el terreno intelectual.

Este muchacho, sereno y reflexivo, tenía un corazón ansioso de conocimientos. Esto le hacía prestar atención en clases y trabajar con ahínco, también por su cuenta, hasta que lograba captar la esencia de los temas estudiados y el modo de aplicarlos a su vida diaria. No se limitaba a memorizar lecciones sino que las asimilaba hasta transformarlas en vida y experiencia propia. Fue así cómo el desarrollo de las lecciones de espiritualidad llegó a ser la historia de su alma. Su capacidad de reproducir los contenidos con tanta fidelidad se debía a su gran madurez, fruto de la historia de su propia alma. Podría decirse que escribía pensamientos vividos más que aprendidos.

José terminó el curso con un segundo logro, para él más significativo. Con el correr del tiempo, llegó a depositar toda su confianza en el P. Kentenich. ¡Con qué rapidez conquistaba los corazones jóvenes, y con cuánta finura sabía ayudarlos en las pruebas y dificultades que enfrentaban sus almas jóvenes! José descubrió pronto el cariño paternal con que lo acogía en sus confesiones y en su educación personal. Así, este campesino tan cerrado le abrió su alma, y no sólo recibía los pensamientos de su educador; también los maduraba en su corazón. Más adelante, José se destacaría como campeón de una gran causa. La simiente de este futuro desarrollo se encuentra en sus primeros dos años de permanencia en Schoenstatt.

Pronto pudo notarse otro triunfo de su educación personal: José llegó a ser una reconocida autoridad entre sus compañeros. El hecho era bastante sorprendente si se considera que su físico no sólo no lo ayudaba, sino que, más bien, se prestaba para que lo ridiculizaran. Los jóvenes no se explicaban bien por qué lo admiraban y respetaban tanto. En el fondo, se daban cuenta de que en José todo era sincero y auténtico. “No se cree alguien especial, no se da importancia, no busca llamar la atención”, decían. Cuando los demás querían hacerse los graciosos y doblaban el borde de la gorra de colores para colocársela sobre la oreja derecha, José llevaba la suya tal como la usaban los conductores de tren. Ahora, como antes, su figura era el centro de todas las bromas. “Donde ese pisa, no vuelve a crecer el pasto”, decían, porque, cuando corría por la cancha, pisaba tan fuerte que el suelo temblaba. Comparaban sus grandes zapatos a los lanchones del Elba; por su forma de caminar le decían “Engling, el vaquero”, término sacado de un libro sobre los indios norteamericanos, de Karl May[3].

Cuando tocaban música en el comedor y José participaba con su viola, los más jóvenes lo encontraban muy divertido pues se concentraba tanto que parecía tocar con todo el cuerpo: la punta del pie marcaba el compás, la cabeza se inclinaba, los labios contaban y todo el cuerpo se balanceaba. Los pequeños se codeaban de placer en los bancos y, cuando terminaba de interpretar, lo celebraban con grandes aplausos. Pero el joven violinista, que tan bien tocaba su instrumento, no sospechaba que esa ovación era para él.

Con el tiempo, se fue destacando, cada vez más, como un ejemplo espiritual para la división de los pequeños. Los más aplicados veían en él un ejemplo; los alocados se dejaban enderezar por él; si se ensayaba una comedia, era José el encargado de su dirección; los tristes buscaban al consejero comprensivo y servicial. Sus superiores se dieron cuenta de la influencia que ejercía en sus compañeros y le dieron el cargo de prefecto de su clase.

José era un hombre de contrastes. Físicamente era fuerte, de vigorosos puños, cara huesuda y rasgos marcados. Interiormente, en cambio, era extraordinariamente sensible, bondadoso y fraternal. Empleaba su fuerza para servir a los demás y no para pelear. A menudo, era blanco del ataque de compañeros a quienes, sin embargo, enfrentaba con su indiscutida autoridad. Los jóvenes descubrieron, con seguro instinto, cuánto luchaba José para educarse y alcanzar su ideal religioso. Con el tiempo también comprendieron que siempre encontrarían en él un apoyo y guía seguro.

••• “Quiero ser santo”

El año escolar 1913-1914 tuvo, en los últimos días de julio, un brusco final: la declaración de la Primera Guerra Mundial obligó a los alumnos a tomar inesperadas vacaciones. No se sabía cuándo volverían a comenzar las clases. El seminario, transformado en hospital, alojaba ahora a más de 200 heridos de carácter leve. Recién a mediados de octubre, pudieron volver a Schoenstatt los cursos superiores y medios. Mientras tanto, se les arregló un hogar provisorio en la “Casa Vieja” del valle, que era una de las casas que quedaba del antiguo convento.

“Capillita de San Miguel” (1918), hoy Santuario original de Schoenstatt

Entre las muchas transformaciones que llamaron la atención de los alumnos, hubo una muy especial. Se trataba de la capillita de san Miguel, que quedaba a unos pocos pasos de la “Casa Vieja”. Tal como el viejo convento de Schoenstatt, ésta tenía una respetable historia. Las monjas Agustinas, que fundaron allí su convento en el siglo XIII, la usaban como capilla del cementerio. Desde entonces, sufrió todas las vicisitudes propias de la historia del convento. En los últimos años, se encontraba muy descuidada pues la habían convertido en depósito; en efecto, al lado de unas viejas bancas, se guardaban las herramientas de jardinería. Durante las vacaciones, se devolvió a la capillita de san Miguel su aspecto de recinto sagrado. Los recién llegados se preguntaban sorprendidos para qué la habrían remozado, pues las misas diarias aún se celebraban en la capilla del Internado, situado sobre la colina. Los alumnos de los cursos superiores sabían la respuesta: en el futuro la capillita sería puesta a disposición de la Congregación Mariana. Con este nombre reaparecía un término que había desencadenado una fuerte lucha espiritual entre los alumnos de la división superior del seminario, y que ahora se extendería a las demás clases donde habría de jugar un importante papel.

La Congregación Mariana de las clases superiores estaba muy en los comienzos, ya que recién, el domingo después de Pascua de 1914, había tenido su reunión inaugural. El verdadero propulsor, a quien la Congregación Mariana le debe su introducción en el seminario menor, fue el P. Kentenich, de cuyo trabajo con la juventud de Schoenstatt surgió un sencillo y profundo lema pedagógico: Sólo se logra formar un carácter autónomo (independiente) conduciendo a los educandos a una auto-educación por propia iniciativa personal. En efecto, la vida real, la verdadera vida, más tarde, nos exige asumir esa responsabilidad propia de una personalidad libre. La postura pedagógica del P. Kentenich entusiasmó a sus alumnos y sus enseñanzas sobre auto-educación encontraron en ellos un eco muy favorable.

El P. Kentenich propuso este plan a los jóvenes, el cual produjo un acalorado debate entre ellos, con discusiones en pro y en contra de la Congregación. A muchos no les gustaba la idea pues se imaginaban que, bajo la forma de una congregación mariana, se ocultaría la muy poco atractiva beatería que habían conocido en las parroquias de sus pueblos. Este debate era precisamente lo que esperaba el P. Kentenich. No quería que vieran la Congregación como algo impuesto por los superiores ni tampoco como un regalo que les caía en las manos sin mediar esfuerzo alguno por parte de ellos. Debían estar convencidos de lo que querían. La Congregación Mariana debía ser una conquista, un libre reinado de los jóvenes, el producto de sus propios planes de trabajo, guiados por un director personalmente elegido por ellos. Cada cual era libre de pertenecer o no a este reino.

Algunos profesores y superiores de la casa se resistieron a esta nueva forma de educación, que daba tanto tiempo e importancia a la actividad personal de los jóvenes. Después de muchos esfuerzos, la Congregación Mariana pudo iniciarse recién el domingo después de Pascua de 1914.

Durante el período de formación, los alumnos que pertenecían a los cursos inferiores habían recibido muy poca información. Los fundadores tenían muy arraigado el sentimiento de que la Congregación era algo que les pertenecía exclusivamente a ellos, al punto que querían estar solos en la fiesta de la fundación e hicieron guardia en la puerta de la capilla de la casa para que no entrara nadie que no estuviese autorizado. No obstante, uno pudo entrar sin ser visto. Fue solamente uno y ése fue José Engling. Parecía estar dotado de un instinto especial para saber cuándo sucedía algo grande y sobrenatural. No en vano intuía que, tras la nueva fundación, estaba el trabajo del P. Kentenich, lo cual era razón suficiente para que él y sus amigos se interesaran.

El 18 de octubre de 1914, el domingo siguiente al regreso de vacaciones, la Congregación Mariana se reunió por primera vez en la capillita. En esa oportunidad, tuvo lugar un acontecimiento cuya importancia y alcance se conocería mucho más tarde: el P. Kentenich les dio una plática que, en el futuro de la historia del Movimiento de Schoenstatt, se llamaría Acta de Fundación, en la cual les propuso un atrevido plan que resumía todas las enseñanzas que, tan hondamente, habían tocado el alma de los miembros de la Congregación.

Los congregantes probarían su amor a María mediante las oraciones, trabajos y sufrimientos de la vida diaria; mediante el cumplimiento del deber y seriedad en su educación personal. Todos estos esfuerzos por lograr la santidad serían presentados como ofrendas voluntarias a la Virgen María y, si contaban con la aceptación por parte de ella, se transformarían en torrentes de gracias, en contribuciones a la construcción del Reino de Dios en la tierra. Más tarde, este ejercicio se denominaría “Contribuciones al capital de gracias de la Madre tres veces Admirable”. El gran plan del P. Kentenich consistía en vincular estrechamente esta lucha por la santidad con la capillita: las oraciones y ofrendas de los jóvenes debían ejercer “una suave violencia” en María para que ella estableciera muy especialmente su trono en la capillita de Schoenstatt y, desde allí, repartiera sus abundantes tesoros, tal como lo hacía en muchos otros lugares de peregrinación. Para que este ambicioso plan se hiciera realidad, los jóvenes debían llevarle abundantes contribuciones al capital de gracias, de modo que ella pudiese repartirlas a miles y miles de personas.

Así, mediante una alianza de amor entre María y los jóvenes, la capillita debía transformarse en el hogar espiritual de la familia de congregantes, en el foco de sus vidas y aspiraciones. El futuro de la Congregación demostraría si la Virgen había aceptado o no este primer ofrecimiento, convirtiendo la capillita en un lugar de peregrinación y gracias.

José Engling no asistió a la reunión de la Congregación Mariana del 18 de octubre de 1914, pues regresó a Schoenstatt dos semanas más tarde, al término de sus vacaciones. Con el correr del tiempo, se enteró del contenido de la plática, probablemente a través del mismo P. Kentenich, y lo que mejor comprendió de todo el plan fue la expresión “contribuciones al capital de gracias de la Virgen María”. Su sentido práctico hacía que, cuando captaba una idea o una enseñanza espiritual, junto con depositarla en su corazón, de inmediato la pusiera en práctica en la vida diaria.

El entusiasmo que, en estas almas jóvenes, despertó la conferencia del 18 de octubre, se fue desvaneciendo, poco a poco, en la realidad de la vida diaria. Al principio, el plan que se habían propuesto parecía haberse aletargado, u olvidado, en la conciencia de los congregantes, pero no fue así. Pasaba lo mismo que en la siembra: la semilla debe quedar escondida durante un tiempo, en la tierra fecunda y protectora, donde habita y brota en silencio hasta alcanzar el desarrollo suficiente que nos permite ver su vida y crecimiento.

Mientras tanto, los nuevos habitantes de la “Casa Vieja” vivían completamente absortos en los eventos de la vida cotidiana y en sus estudios. Trataban de acomodarse a la pobreza reinante y esperaban que la guerra terminara pronto. Los acontecimientos de la guerra mundial, que les llegaban desde el campo de batalla a través de ilustraciones y de las noticias, ocupaban casi toda la atención de los jóvenes. Parecían no tener cabida para otros pensamientos, ni siquiera para recordar lo sucedido el 18 de octubre. El P. Kentenich tampoco se los recordaba, menos aún a los alumnos de la división media, los cursos 3° y 4°, pues, en sus lecciones cambió a un tema completamente distinto. Habló de lo que preocupaba a los jóvenes: las gigantescas luchas que tenían lugar en Europa.

En ese tiempo, muchas personas atribuían un papel trascendental a la guerra: pensaban que era el comienzo de una poderosa y decisiva lucha espiritual entre el reino de Dios en la tierra y las oscuras pasiones desencadenadas por los poderes de las tinieblas. El P. Kentenich les habló de los sacrificios que aquellos tiempos exigían a la generación joven de la Iglesia. Y, en un osado giro del lenguaje, juntó todos los ideales y propósitos en una certera frase: “Nuestra época necesita santos”. No quería que esta frase fuera recibida como una mera expresión devota. Hablaba con gran seriedad. Debían llegar a ser verdaderamente santos, tan santos como los canonizados por la Iglesia.

Estas palabras del padre espiritual sorprendieron grandemente a los jóvenes. Siempre habían recibido sus enseñanzas con agrado, pero ahora les costaba bastante aceptar nociones tan repentinas y extraordinarias. Sí, querían llegar a ser hombres íntegros, sacerdotes ejemplares. Pero ¿santos? No, eso iba demasiado lejos... ¿Cómo podía el P. Kentenich concebir pensamientos tan audaces? Él, que siempre había sido un hombre razonable. Las lecciones del último año habían sido distintas; antes los entusiasmaba, despertaba en ellos el ideal del sacerdocio... y ahora, les decía que debían llegar a ser santos...

Karl, el amigo de José, explicó más tarde la razón de ese rechazo. Él, por ejemplo, tenía un vieja Vida de Santos que le había facilitado su padrino. Las amarillentas y venerables páginas de este libro contenían imágenes de santos y relatos de sus vidas. Karl describe el cuadro que se formó en su imaginación con las siguientes palabras: “Cada vez que oigo la palabra santo, veo una figura asustadiza y muy seria, de rostro pálido, pómulos salientes, ojos hundidos y vestido con traje de penitente; generalmente lleva un crucifijo en la mano izquierda y un terrible látigo en la derecha”. Y Karl no era el único que tenía esa imagen del santo; a muchos de ellos les pareció que con este ideal se les trataba de imponer una piedad anticuada y mojigata; que se los quería transformar en beatos condenados a una vida triste y estrecha. El P. Kentenich no les podía exigir algo así... ¿O pretendía insistir, como lo hizo cuando inauguraron la Congregación? En esa época, el proyecto de la Congregación había exaltado los ánimos y se habían tomado posiciones en pro y en contra. Posteriormente, sin embargo, logró conquistar todos los corazones cuando les aclaró en qué consistiría la Congregación. Desde entonces, la veían bajo una luz completamente distinta; habían perdido el temor a que se transformara en una asociación de beatos.

No obstante, el P. Kentenich se mantenía firme en su idea. Pero usaba una expresión que, al principio, les pasó inadvertida: no decía el santo, sino el santo que necesita nuestra época, para luego explicar un ideal que, finalmente, dejó a todos conformes. El santo era, en resumen, todo lo grande y fuerte; una personalidad divinizada y sobresaliente. Ser santo no implicaba hacer milagros u otras cosas sorprendentes, ni tener visiones o éxtasis, ni hacer penitencias portentosas. El santo es un hombre que tiene un heroico amor a Dios y que pasa las pruebas de fuego en las pequeñas cosas de la vida diaria. La figura de san Francisco de Sales les sirvió como ejemplo de esta imagen de santo: su alma profundamente espiritual y noble; la fina formación del erudito y la orgullosa energía del hombre apostólico; un carácter inquebrantable unido a una personalidad bondadosa y amable.

Las pláticas sobre el ideal del santo hicieron en José una impresión extraordinaria. Siempre había anhelado hacer algo grande y estos anhelos eran muy fuertes en él; eran más bien impulsos que parecían tener una fuerza indomable y que le hacían sentir que sólo encontraría paz en un trabajo sobrehumano. Ahora sabía cuál era el objetivo de su vida, cuál era el ideal que debía alcanzar. Y éste no consistía solamente en ser sacerdote, sino en ser un sacerdote santo y capaz de responder a los desafíos de la época. En esos días, adoptó una decisión irrevocable: “¡Quiero ser santo!”. Es probable que, en esta decisión, no se vea nada muy original, pues ¿qué joven verdaderamente católico, que ve en el ideal del santo todo lo grande y fuerte, podría no decir algo semejante? ¿Y cuántos jóvenes, en una hora de entusiasmo o en un momento de recogimiento, no han expresado también ese deseo? Sin embargo, en la decisión de José había algo especial, pues su propósito de luchar heroicamente por su ideal de santidad permanecería inamovible durante toda la vida. Nunca desaparecería de su alma. No era en él una simple expresión pía; era una fuerza vital que se mantenía firme gracias a su fuerte voluntad varonil y que, más tarde, ni siquiera las más difíciles pruebas de la vida militar conseguirían quebrantar.

Entre las pláticas sobre el ideal del santo, hubo una, dada en la época de Navidad de 1914, que impresionó profundamente a José. Era tanto lo que le entusiasmaba este ideal, que necesitaba compartir sus sentimientos. Pero ¿en quién confiar? Lo que pasaba por su alma era tan sutil y tan sagrado que no podía compartirlo con cualquier persona. Decidió explorar la posibilidad de conversar con su amigo Karl. Con mucho tacto le preguntó: “Dime, Karl, ¿qué te pareció la última conferencia?”. Karl, que ya había superado su imagen negativa del santo, le contestó que las pláticas lo habían conmovido mucho. No necesitaron muchas palabras para ponerse de acuerdo. Hicieron una especie de alianza para luchar juntos y alcanzar este ideal, ayudándose mutuamente y recordando siempre el ideal común. Durante toda su vida, José se mantuvo fiel a esta unión y ni siquiera la abandonó, más tarde, en su vida de soldado.

Le preocupaba especialmente cómo debía ser este santo moderno. Sabía que la santidad no implicaba hacer cosas extraordinarias, extrañas o sorprendentes; que significaba cumplir fielmente con los deberes de la vida diaria, sin buscar alabanzas. La definición de santo, que volvía una y otra vez a su mente, era: “Es alguien que cumple fielmente con su deber”; o bien, alguien que hace lo ordinario en forma extraordinaria: ordinaria extraordinarie. José nunca olvidó estas últimas palabras.

Dos circunstancias lo ayudaron a unir el ideal de santidad con el trabajo cotidiano. En primer lugar, gracias a su forma sencilla de interpretar las “contribuciones al capital de gracias”, ofrecía a la Virgen el cumplimiento de sus deberes diarios, sus sacrificios, oraciones y ejercicios espirituales. También le sirvió de inmensa ayuda la biografía de un estudiante jesuita, el croata Peter Barbaric, que narraba heroicos actos juveniles de santificación, a los que se agregaba una extraordinaria fidelidad en las cosas pequeñas. Este ejemplo tuvo una influencia tan grande en el alma de Engling que, desde entonces, no vaciló en su lucha por alcanzar ese gran ideal. Más tarde, en la Historia de Schoenstatt, se le llamaría el ideal del santo del día de trabajo[4].

En la vida espiritual de José se percibe una línea muy marcada. Bajo la dirección del P. Kentenich, profundizó el ideal de su vocación. Sus enseñanzas y consejos le ayudaron en el proceso de auto-educación, tarea que encauzó ordenadamente. Su vocación le había llevado al ideal del santo y, éste, al del santo del día de trabajo.

••• El congregante mariano

El 8 de diciembre de 1914, el Cuarto curso fundaba la Congregación Menor bajo la dirección del P. Kentenich, es decir, la Congregación Mariana de la división media del seminario. Al mismo tiempo, el prefecto de los menores comenzaba a preparar el curso de Engling para ingresar a la Congregación. Los candidatos, gratamente asombrados, se enteraron de qué se trataba y los fines que perseguía. No era una típica organización pía, una simple “unión de la cintita azul”, sino una verdadera y poderosa legión de luchadores que, en otras épocas difíciles de la historia de la Iglesia, había alcanzado extraordinaria influencia. Aprendieron también a conocer sus tres poderosos fundamentos: educación personal, apostolado y piedad mariana. Lo que más les gustó fue la osada misión que el P. Kentenich les propuso en el Acta de Fundación.

Congregantes marianos,

1914.

Congregación Mariana, 1915

José Engling, sentado, 4º de izquierda a derecha

A la cabeza de la Congregación había un directorio o consejo, como también se le denominaba. Los tres primeros jefes eran elegidos por la comunidad de los congregantes quienes, a su vez, elegían a los jefes que les seguían. La Congregación se dividía en dos secciones: la Eucarística, que se centraba en la santificación propia, y la Misional, que debía despertar el espíritu de apostolado. Ambas tenían en común la devoción mariana. La Eucarística se preocupaba de la santificación propia, basándose en la vida de Jesús. Comprendía a su vez tres grupos: el del Sagrado Corazón, que se fundamentaba en la persona de Cristo; el de la Oración, que imitaba al Señor en la oración, y el de la Cortesía, que se refería al trato con las demás personas. A comienzos de año, las secciones confeccionaban sus planes de trabajo, los cuales incluían reunir los temas de las conferencias que debían ser dadas y comentadas cada semana.

La Congregación adquirió gran importancia en la vida de José pues en ella encontró una escuela de formación. Además, su natural tendencia a preocuparse por el bien de la comunidad encontraba un vasto e insospechado campo. ¿A cuál sección debía pertenecer? La pregunta no le pareció tan fácil. Su impulso hacia lo grande, hacia el incansable trabajo apostólico, lo llevaba a la sección Misional; pero su inclinación a la vida interior, a trabajar en la educación de su propio carácter, lo empujaba a la eucarística. Finalmente, se decidió por la última. Dentro de la sección Eucarística se unió al grupo de la Cortesía, lo que no es de sorprender: ¡Cuántas veces había tenido que sufrir comentarios, algunos bastante duros, sobre su aspecto físico! ¡Y qué doloroso debió haber sido todo esto para él! Por eso decidió empezar por ahí.

Mientras los dos cursos de la división media se encargaban de formar y dar vida a la Congregación Menor, las conferencias del P. Kentenich se orientaban hacia un nuevo tema que, como siempre, guardaba estrecha relación con el trabajo que en ese tiempo, (primavera de 1915), ocupaba e interesaba especialmente a los congregantes menores: la tan conocida expresión “Reina de los congregantes”, con la cual quería enseñar y motivar una auténtica devoción mariana.

Las pláticas del P. Kentenich tenían un profundo significado para José y se adentraban en su espíritu hasta formar parte de él. El P. Kentenich hablaba especialmente de la Virgen María, refiriéndose a ella como a una Reina dotada de la dignidad real de la gracia y de la pureza, a quien Dios había entregado un reino; como a la Portadora oficial de Cristo, Señora y Protectora de la Iglesia. Los congregantes eran sus caballeros siempre dispuestos a ayudarla en su misión. Pero, primero, debían conquistar el sagrado terreno de su propia alma, objetivo que podían lograr eficazmente a través de las contribuciones al capital de gracias. A José, estos pensamientos le eran familiares, pues lo que la Reina de los congregantes le pedía no era otra cosa que luchar por el ideal del santo contemporáneo, con el cual se identificaba plenamente.

Pronto, el P. Kentenich trató el tema enfocándolo desde otro punto de vista: María, Madre Auxiliadora de los congregantes. Este tema le permitió abarcar todas las vivencias de sus alumnos y repasar con ellos el proceso de sus luchas interiores. Les ayudó a discernir las ocasiones en que se habían rendido ante las dificultades, y si habían flaqueado a causa de una voluntad débil o habían sido vencidos por sus pecados o inclinaciones erradas.

Al pasar revista al campo de batalla de su corazón, José tuvo que reconocer que la ira lo había dominado muchas veces y, otras tantas, sus caprichosos cambios de ánimo. Cuando miraba hacia lo alto, hacia su ideal, y luego volvía la vista hacia sus faltas y debilidades, se apoderaba de él un profundo sentimiento de impotencia; el desaliento parecía aplastarlo. Entonces, a través de las pláticas, aprendió a ver a María como la más comprensiva y bondadosa auxiliadora, que intercedía y guiaba a sus débiles hijos hacia Dios. También ella quería hacer de los congregantes instrumentos útiles a Dios y, por lo tanto, él se entregó totalmente a su servicio. Hizo suya una frase que aparecía en un documento pontificio sobre las Congregaciones Marianas: Mariae specialiter mancipatus, (pertenecer completamente a María).

P. José Kentenich y el congregante José Engling

Como las pláticas sobre la Virgen y sobre la santidad tenían en el alma de José un efecto similar, además de su propósito de luchar por llegar a ser santo, tomó otra decisión irrevocable: “Estoy al servicio de la Madre de Dios, a quien pertenezco totalmente”. Así, ambos ideales se fundieron en una unidad indisoluble. Al ingresar a la Congregación, José selló solemnemente su consagración a María.

Poco antes de la Pascua de 1915, el consejo de los menores se reunió para tomar una importante decisión: cuáles candidatos del tercer curso serían aceptados en la Congregación, pues los nuevos congregantes serían incorporados en una ceremonia solemne, el domingo de Resurrección. Entre los candidatos reinaba gran expectación. Como esta decisión presentaba algunas dificultades, se acordó solicitar la ayuda de dos candidatos cuyo buen criterio les inspiraran confianza. La elección recayó en José Engling y Hans Wormer. Si bien los candidatos no objetaron esta designación, las resoluciones tomadas por el magisterio produjeron gran desilusión en algunos, pues hicieron una estricta selección que dejó fuera a candidatos que se consideraban seguros.

Altar de

la “Capillita de San Miguel”,

1915.

El 11 de abril, tuvo lugar en la capillita la solemne admisión de los candidatos. La plática que les dio el P. Kentenich versó sobre el sentido de la consagración a María. En la oración de consagración había dos frases que les llamaron profundamente la atención: Eligo te hodie in Dominam, Advocatam et Matrem meam; tuere me servum clientem et filium tuum, (Hoy te elijo como Señora, Abogada y Madre mía; cuida a tu siervo, tu protegido y tu hijo). Con esta breve fórmula se sellaba la alianza de amor entre los congregantes y María. Para José Engling, esta alianza tenía un sólo significado: su unión indisoluble con María, para servirla y honrarla. Él confiaba que ella cumpliría con su parte y que, por ser su Abogada, le daría las fuerzas necesarias y lo transformaría en un santo contemporáneo.

Emocionados, los candidatos rezaron la oración de consagración. Luego, se acercaron a la bandera de la Congregación y colocando sobre ella su mano derecha, uno por uno fue diciendo: “Ésta es la bandera que he escogido, no la abandonaré jamás, se lo prometo a María”. A algunos les palpitaba el corazón y les temblaba la voz al pronunciar estas palabras; otros estaban tan conmovidos que apenas les brotaban las palabras.

Más o menos dos semanas después de la fiesta de admisión, los miembros de la congregación menor tuvieron una grata sorpresa al penetrar a la capillita: en la pared del coro colgaba el cuadro de María, que había sido puesto allí por los miembros de la congregación mayor. Esta idea de poner una imagen de la Virgen en la capillita no era nueva, pues si ésta iba a ser el hogar de los congregantes, naturalmente debía tener un cuadro de su Reina. Uno de los alumnos de los cursos superiores había escrito a una conocida pintora encargándole un cuadro de la Virgen, pero la carta nunca se cursó, pues, naturalmente, no tenían dinero para pagar uno original. En eso estaban cuando les llegó un ofrecimiento del profesor Huggle, un sacerdote diocesano y profesor del internado, quien había visto en Friburgo, en casa de un anticuario, un hermoso cuadro de María y quería obsequiarlo a la Congregación. Cuando recibieron el regalo, a algunos no les gustó; hubiesen preferido una Madona más artística, pero como no se podía herir los sentimientos del bien intencionado Profesor Huggle, lo colocaron en la capillita y no se preocuparon más del valor artístico del cuadro.

Cuadro de la Madre

tres veces Admirable

de Schoenstatt

Al poco tiempo, los jóvenes de la congregación mayor dieron a conocer el nombre que le habían dado a la imagen: Madre tres veces Admirable, nombre bastante extraño con el que ahora se la veneraba en la capillita. Esta invocación tenía un significado especial, que el P. Kentenich encontró en un libro llamado “El P. Rem y sus conferencias sobre María”. En este libro se narraba la historia de la Congregación Mariana de los estudiantes de Ingolstadt, la cual, en el siglo XVII y bajo la dirección de un sacerdote jesuita, el P. Rem, había llegado a ser una verdadera escuela de líderes espirituales. Así, durante una turbulenta época de lucha por la fe, (reforma luterana) había surgido de esta Congregación un floreciente movimiento de renovación espiritual que llegó hasta la tierra bávara. Los congregantes de Ingolstadt veneraban a la Virgen María bajo el título de “Madre tres veces Admirable”. Naturalmente, el hecho que una comunidad de jóvenes idealistas, bajo la especial dirección de María, hubiese logrado generar un movimiento religioso de renovación, era un ejemplo fascinante para los congregantes de Schoenstatt. ¿No querían ellos llegar a ser también una escuela de líderes bajo la especial protección de María para, más tarde, como sacerdotes, librar las batallas de Dios? ¿No era, por consiguiente, muy acertado dar al recién adquirido cuadro de María el nombre de MTA (Madre tres veces admirable)? Todo esto haría que siempre recordaran ese cuadro y que su relación con Ingolstadt llegaría a ser muy significativa en el desarrollo de la Congregación.