¿Todos los abuelos de la Tierra hablarán con esos giros tan extraños?

Esther Benaroya creció envuelta en ese español entreverado con palabras de otros mundos. El judeoespañol no fue la lengua de sus estudios pero sí la que escuchó de sus padres y abuelos. Más adelante vino a hablarla lejos, «adonde arrapan al güerko: Meksiko? Meksiko era para mozotros, en la karta, solo un payis ke de la banda izkyedra le enkolgava una lingua larga kon el nombre de la Basha Kalifornia».

Al poco tiempo de su llegada, Esther Benaroya, la abuela paterna, decide ir a Sears Roebuck, aquella tienda departamental, abierta ante sus ojos alterados por luz de neón. Necesita comprar pasadores para aplacarse los rizos. Sube las escaleras eléctricas con un temor que nadie parece distinguir. Se encamina al segundo piso y, muy segura de lo que busca, aborda a una dependienta:

—Senyorita, kero merkar unas firketas para los kaveyos.

—¿Unas qué?

—Trokas, firketas.

La empleada no alcanza a comprender.

Desde hace algunas semanas, aprendió la palabra chingada y luego chingadera pero ella prefiere el diminutivo: chingaderika. Así pues, se corrige:

—Kero unas chingaderikas, bre.

La empleada se sonroja y va disparada en busca del gerente. Esther Benaroya sale con un empaque de cartón lleno de pasadores con punta engomada. La hace feliz desesperar a la gente. Ya le han dicho que la palabra chingadera es una majadería en ese país, pero ella no se inmuta. Es su forma de decir «agora avlo vuestro espanyol komo lo avlash vosotros en la Espanya i en Meksiko». Unos se escandalizan, otros la ignoran o se carcajean ante sus chifladuras.

Antes de llegar a México, sólo podía decir que era un país lejano donde se usaban chapeos de charro y se comía picante en forma exagerada: «Dize el marido miyo ke los mushos le kedan kemando dospues de estas komidas de foegos».

Al desembarcar en estas tierras pensó por un momento que todos los mexicanos eran de sangre judía. Todos hablaban español, esa lengua de los sefardís de Turquía y de Bulgaria. «Ama aki lo avlan malo, malo… no saven dezir las kozas kon su muzika de orijín».

En mi otra vida, la que recuerdo sólo en fragmentos, la que irrumpe a media mañana con mensajes de otros mundos, en esa vida, digo, me he visto al lado de un hombre que me recibe de frente y sin ningún miramiento comienza a desnudarse. Me ofrece todo lo que se quita.

—Te regalo esta ropa vieja —me dice—. Úsala aunque esté gastada. —Cuando me pruebo los pantalones siento cómo se me escurren del cuerpo, no hay forma de ceñirlos a mi cintura—. Usa otra parte de ti para apretarlos —me dice pausadamente.

Capto sus indicaciones. Llevo una trenza larga. Con un instrumento que él pone en mis manos, la corto de tajo. La trenza me sirve para tejer un cinturón y atarme la ropa al cuerpo.

Es un hombre de mediana estatura. Ojos grandes, brillosos. Conozco su cara, sus gestos. Lo veo mirarme y siento un impulso casi incontrolable de abrazarlo. Hay algo que me detiene. Me tomo la cabeza con las manos, cierro los ojos cuando irrumpe su voz al leerme estas líneas de un libro en caracteres cirílicos:

Quiero darte un consejo. Nunca pronostiques una muerte trágica en lo que escribes porque la fuerza de las palabras es tal, que ella, con su poder de evocación, te conducirá a esa muerte vaticinada. Yo he llegado a esta edad porque siempre he eludido hacer predicciones sobre mí mismo.

Algo me hace explotar en llanto. Cuando vuelvo en mí, lo busco. Ya no está. Sólo aparece cuando lo olvido. ¿De veras lo olvido?

Muerto en su cama, en México, a sus cuarenta y siete años. Me prometió un cochecito de cuerda que se desliza por la pared y nunca me lo dio. Me regaló una muñeca con chaleco rojo a cuadros y pelo crespo. No me gustan las muñecas aunque ésta sabe decir algunas frases con una voz aguda y fea, pero ¡sabe hablar! Expulsa las palabras desde un disco interno, allí pego la oreja, sobre sus pechos duros, de plástico. Sus palabras y las de mi padre muerto son igual de falsas.

Un rostro con líneas borrosas, apenas las distingo. Mi padre es de Plovdiv, una ciudad en las montañas de Bulgaria. Sé poco de él. Sé que de niño lo llevaron a vivir a Estambul, en su casa se hablaba ladino, volvió a Plovdiv ya en su juventud. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, a los judíos de Bulgaria se les impidió circular libremente por las calles; podían hacerlo dos o tres horas al día y volver al toque de queda, siempre a una hora convenida. Debían usar esa estrella amarilla pegada a la ropa. No en las mangas, como en Europa Central, sino arriba del pecho en un lugar muy visible para diferenciarse de los otros. Sus casas y negocios también debían distinguirse con claridad.

Un ideólogo antisemita de Bulgaria de nombre Aleksandr Belev (a quien llamaban «el rey judío»), amigo cercano del representante de la Gestapo en su país, había pasado una temporada en la Alemania nazi para estudiar las leyes antisemitas. Era un convencido del exterminio judío, vivía ansioso de colaborar con ese «noble propósito» y desde el Ministerio del Interior se encargó de preparar la nueva política judía del estado búlgaro que mantenía en esos momentos excelentes relaciones con los nazis. Empezó a fertilizar el terreno para preparar los convoyes con buenos resultados, aunque a última hora se frustró su plan: el tren fue detenido y la gente que iba a ser entregada en los campos de concentración fue puesta en libertad. De uno de esos vagones, incrédulo, agradecido, descendió en 1943 mi padre, con sus ojos grandes, envuelto en un abrigo gastado, casi al inicio de la primavera.

Algunos pasajeros del avión se parecen a mi familia materna. Boca ancha y el corte de huesos de la cara. Mientras se escuchan los avisos de aterrizaje pienso en aquellas cosas que debieran hacerse a solas. Ahora, en este tiempo, a esta edad, llegar a Bulgaria por primera vez. Hacer el recuento, pensar en las decenas de generaciones que vivieron en este país y hablaron el djudezmo. Las palabras son frágiles y la memoria que tengo de ellas está rodeada de calor. Llega el avión a Sofia, rasgada por una lluvia delgada, constante. Hay algo que hace fricción. Es la memoria: el eslabón abierto de una larga cadena. Esa abertura que me une y me separa es la que me ha traído aquí.

«Ande topes una senyal, alevanta la kara».

Eso hago en la sinagoga de la ciudad levantada en 1909. Subo la mirada hacia la lámpara más grande en los Balcanes: tiene cuatrocientas sesenta luces que equivalen a cuatrocientas sesenta plegarias. La influencia árabe, la sillería, las columnas verdes, los contrastes de tono. «This is the life —dice el cuidador—. Our style is colorful, is warmer». En el fondo, arriba del tabernáculo, hay una inscripción en hebreo. CONOCE FRENTE A QUIÉN ESTÁS PARADO. (Haga lo que haga, sé que Dios me mira, incluso en el baño me observa como un cíclope y yo le pido perdón. Suelto frente al tabernáculo un tembloroso «guay de mi-no». Así, como me enseñó la abuela).

A la salida, enciendo dos velas sobre un pequeño estanque de aceite. Una por ella y otra por él, como en los viejos tiempos.

Doy la vuelta en la esquina, veo el nombre de la calle Ekzarh Yosif. Casi el de mi abuelo. Sonrío.

¿Mencioné a las dos madres? Ahora espero a una mujer mayor, reducida a un metro cincuenta. «En la chikez fui una mujer de alturas», me dice cerrándome un ojo después de saludarme en la lengua que me hace evocar un título del escritor israelí de origen rumano Aharon Appelfeld: La herencia desnuda. Eso se aproxima al calor del judeoespañol en sus capas cubrientes. Y luego la mujer con su voz nasal, venida de Pazardjik, a cien kilómetros de Sofia. Allí pasó su infancia. Yo, en cambio, en mi herencia desnuda, más allá de la lengua, en los cuerpos que rodean mi chikez, papá y mamá, traigo, digo, la necesidad de inventarles biografías porque los perdí de vista, por eso vine, porque me dijeron que aquí podría descubrir la forma de atar los cabos sueltos.

—Kreyo ke no deves fazer estos desinyos en tu kuaderno, ijika.

—¿Por qué no, abuela? ¿Te da vergüenza tener las tetas grandes?

—No avles ansina, te se va sekar la lingua.

—¿A mí? No se me va a secar.

—El Dio te va a kastigar i te poedes kedar jazina.

—¿Por qué? No es cierto que Dios me va a enfermar.

—No deves avlar ansina del puerpo.

—¿Por qué?

—Por mo ke una kriatura kon edukasion no deve avlar de esas partes del puerpo.

—¿Qué partes? ¿Las tetas?

—Te vo a dar un shamar. No kero sentir ke avles esos biervos de grandes. Tu sos una kriatura.

—Entonces ¿cómo debo llamar a las tetas?

—Kon senyas, no kon biervos.

—Ah…

El monasterio de Rila resuena en los cuentos que escucho sobre ese sitio histórico del siglo X, cercano a la capital de Bulgaria. Los monjes —pintados en los muros, en los frescos de la capilla— son idénticos a los que se pasean por el patio. Cuando caminan, bajan la mirada o la dirigen a una lontananza que los aísla de los visitantes.

Mi abuela Victoria, la mujer siniestra de mi infancia, me cuenta sobre los monjes del Monte Athos. Me dice que jamás han tocado a una mujer.

—¿Ni para decirles buenos días, abuela?

—No, ama no dimandes tanta koza, pasharika, ke la kuriosidá es koza del diavlo.

Luego me explica que ningún ser del sexo femenino puede merodear por el monasterio. Las cabras tienen prohibida la entrada (aunque ahora crían gallinas porque se comen sus huevos). Me intriga la historia de las mujeres proscritas del Monte Athos. Dibujo un montecito con cruces dispersas y con monjes desproporcionados matando mujeres desnudas con flores en el sexo. Parecidos a los dibujos de Eva cubriéndose el pubis con hojas de parra. Las he visto en láminas a color en mi Tanaj de niños.

—No me plaze ke desines mujeres sin ropas.

—¿Por qué, abuela? Tus tetas son feas pero las de ellas no.

Y entonces me castiga encerrándome en el cuarto durante horas. Mi abuela tiene una extraña crueldad que yo sé despertarle como nadie.

Hay en Rila un monje sentado en una banca, cabizbajo, parece dormitar. No le quito los ojos de encima. Tendrá unos treinta años, está escondido en unas barbas que rematan en su ombligo en forma triangular. Los ojos muy oscuros. Las manos huesudas le cuelgan a los lados del cuerpo, parecen de goma. Es lánguido, como en los frescos, y de una forma inexplicable su cara dibuja su propia vejez, aún lejana, en ese rostro de ángulos en punta. Siente mi presencia y me da la espalda. Le sonrío. Quisiera preguntarle por qué solamente los hombres tienen derecho de hospedarse en el monasterio. Mi evidente curiosidad le provoca una reacción inmediata. El monje se levanta con un ímpetu que no parecía guardar en su cuerpo deshilachado para dirigirse a una escalera cerrada con un aviso: NOT ALLOWED TO VISITORS. Y se pierde entre pasillos y habitaciones de esa construcción que venera a san Juan, el taumaturgo de Rila. Hubiera querido preguntarle al monje si era cierto lo que dice mi abuela: las mujeres les dan asco.

—¿Qué hora es, abuela?

—Ocho kere vente.

—No hables así. ¿Qué hora es, abuela?

—Ocho kere kinze.

—No sabes ver la hora. ¿Qué hora es, abuela?

—Nunka ni no, janum. Las ocho son. La ora de dormir.

—No tengo sueño.

—A echar, janum. A pishar i a echar.

—No, quiero ver la tele.

—Deja estos maymunes.

—No, ¿por qué? Para que sepas: mi otra abuela sí me dejaba ver caricaturas.

—Le dire a tu madre.

—Pues dile.

—Le dire a tu padre.

—Mi papá ya se murió.

—Yo avlo kon el kada noche. Kada noche me dize ke esta arraviado kon ti.

—Mentirosa, él no está enojado conmigo.

—No se dize menteroza.

—¡Estás loca!

—Me vas i a mi a matar. A todos matatesh tu.

—Yo no maté a nadie.

—Lo matatesh a tu padre por muncho azerlo arraviar.

—Eres mala y muy mentirosa.

—Kualo dijistes?

—Nada.

—Ya sentí kualo dijites.

—Nada.

—Ayde! A echar, janum.

—No me digas janum, me dijiste otra cosa. Te voy a acusar con mi mamá.

—I a eya la keres matar?

—Déjame en paz, no me vuelvas a hablar nunca. No quiero que seas mi abuela.

—Moro kon vosotros porke kale ke sea vuestra kudiadora. Si no, kriansas de la kaye vas a salir? Saka las manos de los oyidos para sentir kualo te esto avlando.

—No oigo nada, no te quiero oír.

—A echar, a echar ke te vo a dar un shamar entre mushos i karas.

—Me voy a encerrar hasta que llegue mi mamá y le voy a decir lo que dijiste.

—Dízelo ama la vas a matar.

—¡Maldita!

—Maldicha i tu.

Nuestros anhelos van enredándose unos con otros, así llego a esta tierra: para reunirme. El primer día —ante mis ojos— solitaria, en su monumentalidad, como en una isla, se abre Aleksandar Nevski. En la entrada una información para visitantes extranjeros:

LA CATEDRAL DE SAN ALEKSANDAR NEVSKI FUE CONSTRUIDA CON LOS ESFUERZOS DEL PUEBLO BÚLGARO EN MEMORIA DE LOS MILES DE SOLDADOS RUSOS, BÚLGAROS, UCRANIANOS, MOLDAVOS, FINLANDESES Y RUMANOS QUIENES, DE 1877 A 1878, DIERON SUS VIDAS POR LIBERAR A BULGARIA DEL IMPERIO OTOMANO.

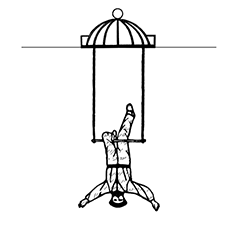

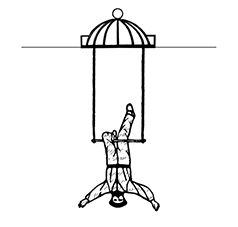

Una bóveda gigante, a cuarenta y cinco metros de altura, pintada con auras doradas; el piso en geometrías y en medio, la nave inmensa, vacía. El eco rebota el canto del oficiante. En los espacios del silencio la resonancia se mece en un columpio sonoro. Entra poca luz, la única que se desliza por las ventanas amarillentas de la bóveda. Al fondo, la gente enciende velas y las coloca en candelabros negros. Cuando se llena en ocasiones especiales, diez mil personas cantan a la vez. A mi derecha, se levantan leones de mármol y columnas rematadas con un águila de piedra sobre los capiteles. Esta imagen se repite en toda la nave. En el centro de la iglesia hay un círculo de mármol gris y dentro del círculo otro menor, negro. Los creyentes se detienen en ese punto negro y cierran los ojos para rezar, para internarse en sí mismos o por un deseo. Cuando termina uno, llega el siguiente y el siguiente, en fila, sin parar. Después entro yo, entro de verdad, como entra el eco después del grito, en sordina, pero con vivacidad, pellizcando el oído.

En la cortina que se descorre en la oscuridad de mi mente aparece mi madre, jugando de niña en esos pasillos. Me pregunta qué hago aquí. «Quiero saber si estamos muertos, mamá». Ella desaparece entre las columnas. Alguien me pica la espalda. Antes de moverme del punto mágico hago una oración. Y repito: «Quiero saber si estamos muertos».

—One moment, please —le digo a la mujer de pañoleta negra atada a la cabeza que me apresura con malos modos a dejar libre el círculo de los deseos.

La señorita que lo cuida es angelical, toda vestida de blanco como un vaso de leche. Lo acomoda, enderezándolo en su silla de ruedas; a diario le coloca una cobija a cuadros que lo cubre de la cintura para abajo. ¿Será porque le ocultan un muñón?

Me parece absurdo que hablen de sus piernas si sólo tiene una; la otra, ya lo sé, la perdió en el frente de guerra en 1917. Mi abuelo Salomón Karmona es el hombre más viejo de la Tierra, tiene setenta años.

La señorita de blanco le baja los calzones, lo zarandea, carga un riñón metálico, se lo coloca debajo de las nalgas: «Orine, defeque». Esa tarde me llama con una voz musical. En la entrada del baño sube el riñón a mi nariz y me obliga a oler la mierda circular de mi abuelo. Por la noche se lo cuento y, aunque la abuela Esther me escucha con atención, contesta con un refrán extraño, como si hablara furiosa con la enfermera. Agita el dedo índice con toda su energía: «Mirame kon un ojo, te miraré kon dos». Fue la última vez que le vaciaron el riñón metálico: el abuelo ya no amaneció. Un rato después, pasado el primer rezo, allí, a unos pasos de la cama donde murió, el rabino se despide de mi abuela deseándole volver a verla en ocasiones más felices. «Ke mos veamos en alegriyas». Ella le dice adiós en la puerta de su casa y al cerrarla grita con fuerza: «Eeeef, los dos pies en un sapato! ». No le gustan los rabinos y no se molesta en disimularlo, por eso mi madre cree que su suegra está loca, porque alza la voz, no se sabe contener.

Qué mala suerte, me hubiera gustado vivir con ella y no con la otra, la abuela Victoria, la de los calzones sucios, pero eso no es posible. ¿Por qué? Es simple: durante la fiesta de Purim, cuando salí de mi casa disfrazada de pollo, abrí la puerta de su casa, quería darle un beso, pero la abuela Esther no se inmutó, siguió dormida, parecía tener frío. Volví de la escuela con el premio al mejor disfraz, entonces me dieron la noticia: «Murió dormida, su alma descanse en Gan Eden».

Por la noche, en mi cama, tiemblo. Allá afuera, como ciertos astros flotantes, crece de tal forma el agujero negro que nada puede escaparse de la densidad de su masa: nada, ni siquiera un haz de luz.

Me dice las últimas palabras que suelta en este mundo. Literalmente en su lecho de muerte, acostada, con el cuerpo amoratado. Hay una enfermera que la cuida día y noche.

—¿Por qué tiene el cuerpo así mi abuela? —le pregunto a la señorita vestida de blanco.

—También tú te vas a poner así cuando te mueras.

—Ah, sí —le digo pensando que su respuesta es inocente.

Cuando se lo cuento a mi mamá me abre los brazos.

—Eso no es cierto, hija. No creas todo lo que te digan.

Lo que no le cuento —porque me da vergüenza— es que la abuela Victoria tiene un momento de lucidez antes de morir. Suspira jalando aire como si fuera a encender un motor. La tomo de la mano y le digo al oído:

—Abuela, ¿me perdonas? —Voltea la cara y me dice:

—No. Para una preta kriatura komo sos, no ai pedron.

Mi abuela vuelve a girar la cara hasta hacer una recta con su cuerpo, suspira de nuevo y se muere. Sus famosas últimas palabras: «No hay perdón». Existen muchos tonos para repasar esta escena. Una vieja acostada en su cama voltea la cara a la izquierda, suelta un sonoro gas estomacal, le dice a su nieta que no la perdona y muere. De ahí sus palabras se difunden como un eco. Rompen el tiempo. Y desde el quicio de la ventana, días, semanas y meses se asomará bribona, vengativa, maligna, para recordarme, mostrándome los dientes ya gastados: «Noooo haaaaayyyy perdooooooón».

La llevamos al cementerio en un cajón grisáceo. Al volver noto a mi madre blanca, con una palidez extrema.

—Píntate los labios— le pido. La beso, pero recuerdo que la muerta le aconsejó varias veces no besar a sus hijos para no echarlos a perder.

Mi abuela muere muy avanzado el siglo XX, sin dejar nunca el XIX. Siempre echando en cara que creció sin luz eléctrica, teléfonos ni coches. Días antes de morir, casi como una despedida, ve aquella transmisión que anuncia «un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad». El tiempo da la vuelta y la estrangula de cuerpo entero. Ella queda varada en un antes que le dura para siempre.

Descansa, abuela, allá en los añiles de otros mundos y avísale a mi clan que estás perdonada. Si no fuera por ti ¿de dónde hubiera sacado los biervos i las dichas? Nadie las inyectó a mi corriente sanguínea como tú, durante esa infancia que sigo escuchando.

—Los gatos puerkos son.

—No son puercos, abuela. Son limpios.

—Nada saves tu. Los gatos son de la kaye.

—Yo también soy gato.

—Tu sos kriansa de kaza.

—Soy de la calle.

—Mozotros no somos de la kaye, no avles bavajadas.

—Soy de la calle y quiero irme con el gato.

—Vas i a matar al gato.

—Lo vas a matar tú.

Y lo cumplió. Amaneció muerto.

—Deja tus bavajadas i konstruye algo provechozo.

—¿Qué quieres que haga?

—Una fritada de kezo.

—No la sé hacer.

—Ayde, eskrive…

FRITADA DE KEZO

Sinko guevos, 100 gramos de kezo, dos kutcharas de letche, poko de sal (depende del gusto) i dos kutcharas de manteka.

Un poko de manteka se mete en una kazerola. Agora, los guevos se baten mui presto. Kon la manteka derretida se mleska la letche, todo se mleska bueno bueno i se mete anriva de la kazerola kon el otro poko de manteka. Se avre la lumbre mui mui flaka, kuando se koze se avolta a la otra parte i se kome kaiyente kon un poko de kezo raído.

—Entendites?

—No.

La cera va cayendo de una vela blanca que limpia los dedos de mi madre muerta. Mi padre va a su lado, le lleva en la espalda su piano vertical porque ella añora la música del mundo. La música del cielo le atosiga, me explica mi padre, le produce una sensación incómoda en el paladar. Mi padre es un caballero. No se queja, pareciera que es un organillo y no el peso de un piano lo que lleva atrás. «No seas tonta —me dice sin mover los labios—. Aquí no hay gravedad. Todo es simple y llano. Tu madre necesita estar cerca de su instrumento, lo llevamos con nosotros a todas partes».

La cera derramada ha construido con sus yemas diminutas un castillo con ventanas pequeñas. Allí mismo asoma una luz por la que logro orientar mi curiosidad. En el plano más distante los veo caminar sin prisa, parecen figuras recortadas de un collage. En primera línea, se me presentan unas hojas de papel sostenidas por un pisapapeles. «Levanta el pisapapeles», me dice una voz. Meto los dedos con un cuidado extremo porque cualquier movimiento puede derruir el castillo. Tomo las hojas escritas que se deslizan sin dañar la estructura de cera. Algo me dice que el escrito me ayudará a construir mejor el plano de un rompecabezas incompleto, incluso fugaz, pero imprescindible para comprender los distintos estadios del tiempo.

Diversas interpretaciones dan cuenta de por qué el destino de la comunidad judía en Bulgaria fue menos trágico que en otros países centroeuropeos y por qué sus miembros se salvaron de la deportación. Algunos aducen que la resistencia comunista jugó un papel preponderante. Otros, que fue la actitud del rey Boris iii, refractario a entregar a los judíos de su pueblo: conducta que algunos críticos matizan por considerarla idealizada.

Bulgaria se declaró aliada de los alemanes en 1941. El ejército nazi pudo así atravesar el país en su temible marcha hacia Grecia. A cambio de esa cortesía, le fue concedido anexarse Tracia y Macedonia con sus respectivos pobladores judíos.

A finales de 1942, los alemanes ejercían ya presión para que los judíos fueran deportados. Por esas mismas fechas, los trenes sellados, en los que viajaban hacia los campos de la muerte miles de judíos de Grecia (y en especial de Salónica, donde unos setenta y cinco mil fueron deportados), pasaron por el territorio búlgaro. Este hecho provocó una fuerte reacción entre los búlgaros. Aún así, se dieron las condiciones para seguir un modelo que ya habían adoptado otros países: comenzar con la entrega de los judíos extranjeros. Un año después, un colaborador de Eichmann firmaba en Bulgaria un primer acuerdo de deportación que incluía veinte mil judíos entre los cuales habría que considerar a los menos arraigados, es decir, a los judíos de los nuevos territorios que completaban una lista de doce mil. Los ocho mil restantes forzosamente habría que sacarlos de la vieja comunidad del país, entre ellos varios hombres y mujeres notables. Se pensaba actuar el 9 de marzo de 1943, pero los planes se filtraron y un sector influyente se opuso con toda firmeza. Cuarenta y tres miembros del parlamento en funciones salieron a protestar, los periódicos denunciaron lo que estaba por suceder, la cabeza de la iglesia ortodoxa en Bulgaria, el patriarca Kyrill, amenazó con tenderse en las vías del tren. Tan pronto como la noticia del terror contra los judíos se propagó entre la población búlgara, se volvió a repetir la misma situación de pánico que en los otros países y ciudades donde los programas de exterminio se habían llevado a cabo. No obstante, la sociedad búlgara, una y otra vez, desplegó una fuerza de opinión contraria al exterminio. En 1934 el censo del país arrojaba cerca de cincuenta mil judíos. Los hechos se trenzaron de tal forma que esas deportaciones masivas se evitaron, a diferencia del resto de los países de Europa involucrados en la guerra.

Según lo consigna Michael Bar-Zohar en Beyond Hitler’s Grasp, los búlgaros veían a los judíos búlgaros como búlgaros y no como judíos.

La veo llegar muy joven. Curioso ver a tu madre así. «Agora tu sos la aedada», me dice la abuela Victoria con su habitual sorna y columpiándose en una mecedora al final del cuarto.

Al terminar ese parlamento desaparece por un hueco del piso que por fortuna se la traga. Mi madre entra al salón, toma una caja de cerillos, enciende uno y lo acerca al pabilo de una enorme vela blanca. Espera un rato concentrada en la flama y enseguida comienza a derramar la cera en un plato hondo. Casi lo llena de ese líquido caliente. Después aclara su garganta y sumerge los dedos. Alza la vista y, claro, me descubre. «¿Qué te pasa, hija? ¿Por qué te has hecho vieja antes que yo?». Su pregunta me obliga a tocarme la cara, a deslizar la mano a la garganta, a probar si hay alguien más dentro de mí. Es indescriptible el placer de volverla a encontrar, no quiero exaltarme, hago un esfuerzo por contener mi propia elevación. Me acerco lentamente hacia sus manos que parecen descansar en esa cera ardiente. «Esto es para pianistas —me dice de la forma más natural—. Toca esta cera fundida». Y sumerjo las manos mientras veo la curvatura de los dedos de mi madre que es mi hija. Quema. «Es para aflojar los dedos antes de mi último concierto. No habrá más». Al fondo descubro un letrero que al parecer dejó un ejecutivo de la Sony Classical. Se refiere a un conocidísimo pianista, lo tengo en la punta de la lengua, pero no puedo recordar su nombre. Dice el letrero: MORIRSE FUE UNA JUGADA MAESTRA, LO MEJOR QUE PUDO HABER HECHO EN SU TRAYECTORIA. Ella me dice algo que yo ya había leído. «El piano no se toca con los dedos, se toca con la mente». «Entonces, mamá, ¿para qué sumerges los dedos en la cera?». «Para calmar el angst. En esta orilla, del otro lado donde tú me ves, tenemos tareas que cumplir. Yo tengo la encomienda de derretir la cera».

Por fin toco sus manos, son blancas, sin una sola mancha, suaves como las de una niña, sus uñas al ras con un espacio amplio que se aperla y cada uña se vuelve como la paleta de un espejo en óvalo.

Y dice la fugitiva:

—¿En qué nuevos pensamientos vives tan dolorosamente? Todo esto no es la vida real.

Le responde la prisionera:

—Hay mundos más reales que el mundo de la vigilia.

Me topo kon una sivdad

me rekodro

ke ayi moravan

mis dos madres

i mojo los piezes

en los riyos

ke de unas i otrunas aguas

arrivan al lugar.

I a mis dos madres

siento avlar.

En distintas

kantikas

avlan las dos

les miro los suyos ojos

i peyno

los sus kaveyos

kastanyos

i separo los sus kaveyos

blankos

de los sus kaveyos

pretos.

Las dos madres riyen

por todo kualo avlo kon eyas.

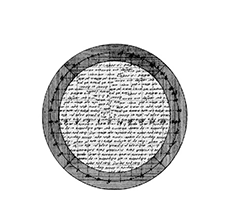

La comunidad sefardí de México no tenía, a principios de los años cuarenta, su propio cementerio y costó mucho hacerse de uno. El principal animador del proyecto parecía feliz el día que se concretó la adquisición de un terreno, enorme para aquel entonces, donde los judíos sefardís serían sepultados. El Panteón Jardín, una extensión al sur de la Ciudad de México, camino al Desierto de los Leones, tenía diversas secciones. Y ahora una más. El Dio ke guadre la ora. La nombrimos «La Fraternidad», «Bet Ahayím» para los muestros. Existía desde entonces una reja que aislaba un cementerio para el sindicato de actores, otra más para una secta cristiana y también la clásica orilla de fosas comunes que el propietario del enorme predio regaló en su momento.

Era allí, antes de entrar al Panteón Jardín, donde se encontraba una florería llamada La última curva y el clásico puesto, casi callejero, de féretros con laureles dorados y angelitos rechonchos en las dos orillas de la esmaltada tapa imitación madera. El dueño era, sin duda, un hombre culto que llamó a su negocio Quo vadis?

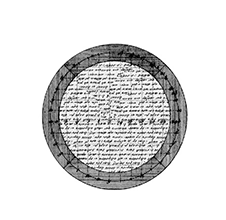

Desde que el cementerio sefardí estaba desocupado se planeó su distribución. A la entrada unos grifos de agua para enjuagarse las manos con agua corriente. Nadie debe abandonar un cementerio judío sin lavarse. A la derecha del sendero principal irían los hombres y a la izquierda las mujeres. En el centro, al fondo, una pequeña construcción con un espacio cerrado para depositar allí al muerto, lavarlo, echarle arena en los ojos, envolverlo ya limpio en una sábana y después conducirlo al espacio abierto de esa construcción abovedada en un cajón tapado con mantos religiosos. Los féretros jamás se abren ni hay ventanas para mirar por última vez la cara del muerto. Ahí, bajo esa bóveda, estará el cuerpo entre sus acompañantes antes de cubrirlo con paletadas de tierra. Después de los rezos y palabras de reconocimiento y alabanza para el recién fallecido, y de consuelo y solidaridad para los deudos, un grupo de hombres, los más fuertes, los más allegados, cargarán el féretro en hombros hasta el lote correspondiente. Lo demás ya es tarea de los sepultureros, quienes, ayudados por unos cintos, bajarán la caja al sitio del llamado «reposo final». La familia y los amigos podrán también arrojarle una o dos paletadas de tierra. Quizá los más cercanos escuchen el impacto de la tierra sobre el cajón como si ellos estuvieran dentro.

El cementerio de San Ángel, en plena guerra mundial, abría sus puertas en 1942 con orgullo, después de una intensa labor comunitaria; pero pasaban semanas y luego meses y no llegaba el momento de estrenar el jardín porque nadie se moría. El fundador del cementerio comenzaba a desesperar. «Al traspasar este punto se pierde toda esperanza», decía el poeta en el umbral del Infierno. Nadie desea encarnar estas palabras, pero la sorpresa se dio avanzado el quinto mes. El primer muerto de la comunidad, ya con el panteón listo para sus funciones, fue el infatigable fundador del cementerio. Él mismo inauguró el sitio donde yace entre las primeras filas del panteón, flanqueado por dos cipreses que parecen montarle una guardia de honor. Nadie como él se quejó tan amargamente de que el tiempo fluyera sin arrojar un cuerpo bajo esa tierra que hoy cubre a varios miles de cadáveres.

Conocer los Balcanes a mis cincuenta años. Bulgaria está en mi imaginación de modo permanente y las razones del aplazamiento son muy distintas a las de mi juventud. Ahora temo que al ir pierda la posibilidad de inventarlo. Como un negativo que al ser revelado en un cuarto oscuro alcanza su forma final. Ante esas charolas donde el papel está flotando en las emulsiones fotográficas, uno se convierte en testigo de las primeras líneas de la imagen revelada. Al acabar de dibujarse, la imagen quedará fija en el papel. El revelado habrá entonces concluido. La imagen estará acotada por el peso de la realidad y los rasgos imaginados quedarán sustituidos por los que en verdad son, y aquellos que la mente bordó se descoserán de golpe.

El viaje se inicia con un deseo lejano y adquiere forma en el otoño. Me propongo ir en busca de los últimos judíos que aún hablan ladino, escuchar sus inflexiones, registrar sus voces. Me inquieta conocer la casa de mi madre en Sofia y después Plovdiv, la ciudad de mi padre del que perdí toda posibilidad de rastreo. No conservo mayores datos del lugar donde creció. Eso voy a buscar, sabiendo que la imagen va a fijarse.

Tres días antes de salir de la Ciudad de México recibo una llamada telefónica. Una voz de mujer se oye en el contestador. «Me llamo Rina, te llamo de Israel. Vi tu nombre en la red y supe que estabas escribiendo unos textos en ladino. Somos primas». En ese instante, alzo la bocina para averiguar quién es esa mujer que me habla del otro lado del mundo y que dice ser de mi familia.

—Estoy investigando acerca de los proverbios en ladino referidos a la vida de las mujeres en Bulgaria y a raíz de eso acabo de pasar unos días en Sofia. Vengo de allá.

—Ahora yo estoy por irme —le contesto asombrada—. Este sábado salgo para Bulgaria.

—Ah, ¿y sabes que allí vive León Karmona?

—¿Quién es León Karmona? Ése era el nombre de mi padre —le explico.

—León Karmona es hijo de Isaac, el gran investigador del ladino que consagró su vida a recopilar dichos y proverbios, escribió cuentos y llevó a término un diccionario búlgaro-ladino que nunca se publicó. Deberías conocer a León ahora que vas a Sofia. Él es mi primo hermano y aunque sea de otra rama, es del mismo árbol que tu familia.

—¿A qué se dedica León? —le pregunto para corroborar si es el mismo hombre del que yo tengo referencia.

—Es un místico —me aclara.

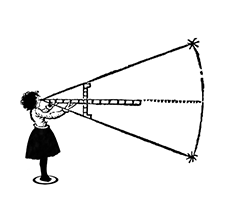

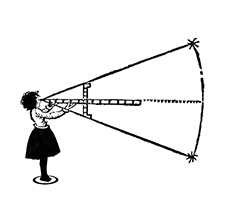

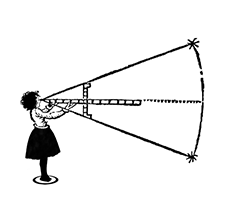

Cuando investigamos a fondo algo que en verdad nos apasiona, recibimos ciertas señales. Si leemos bien, nos damos cuenta de que una y otra vez se nos indica un norte, se nos revelan algunas claves para mostrarnos que estamos en el camino. Entonces lo percibimos como el pliegue de un abanico que va extendiéndose hasta formar, en su abrir y cerrar, en el sonido de su agitación, en ese instrumento de paja o de papel para cambiar el aire, un pequeño mundo que nosotros movemos, pero que también nos mueve y nos agita.

León es la primera persona que busco en Bulgaria. Nos encontramos afuera de un mercado. Entre la multitud, sabemos reconocernos de inmediato. Hay un olor que desprenden las hojas del otoño. Tapizan la calle. Nos miramos a los ojos y enseguida distinguimos nuestro parentesco. «Dos personas que se buscan siempre sabrán reconocerse», me dice con su voz tenue mostrando unos dientes deshechos.

Al día siguiente, nos ofrece chai y un platito de nueces de la India en la mesa de su casa. El homónimo de mi padre vive frente a un parque en una calle transitada y llena de árboles. Su departamento monacal sólo tiene lo indispensable. Su ropa colgada en ganchos de alambre no rebasa medio metro de un improvisado clóset sin puertas. Tiene un par de zapatos de calle y unas sandalias abiertas para el calor.

En ese momento, León me da a conocer un video de su trabajo. Lo veo con asombro. Nunca le confieso que cuando por primera vez me topé con sus datos en la red, pensé que se trataba de un loco, de esos que fundan religiones y se viven a sí mismos como enviados de Dios. Me dice que él, como guía de su propio camino espiritual, está propuesto para el premio Templeton (dotado de un millón cuatrocientos mil dólares). En el video, realizado por la televisión búlgara, comparte reflexiones con el poeta ruso Evgeni Evtuchenko. El contraste es enorme. El ruso lleva camisa rosa, corbata amarilla, chaqueta a cuadros. Un derroche de palabras. León es un saco de huesos vestido en camisa blanca. Hablan del universo y de la libertad. Me cuenta León que cada año pasa una temporada del verano con sus seguidores en las montañas de Rila. Se consagran a los ejercicios espirituales que, según sus palabras, los limpian y los ayudan a vivir en equilibrio y humildad.

No sé por qué imagino a Evtuchenko con sus camisas floreadas en esos ejercicios matinales, sometido a la vida frugal y de silencio que su cuerpo apenas puede contener. León me habla pausadamente, pero yo me he ido lejos, su voz acompaña mis pensamientos y, al volver, registro mi descortesía.

Seguimos sentados a la mesa. Frente a ella, adentro de un armario, se guardan los archivos de su padre, una vaca sagrada en la investigación de la cultura sefardí. Esos archivos —de los que me habló Rina en aquella misteriosa llamada telefónica, de los que todo investigador sobre el ladino tiene referencia— están ahora frente a mí, detrás de esas puertas. León, mi nuevo primo, está entusiasmado. De pronto cobro conciencia de toda la serie de casualidades que me ha traído a este instante en un departamento de la calle Tsarigradsko shose, en Sofia, Bulgaria, sesenta años después de la salida de mis padres. Soy supersticiosa. Esa llamada telefónica me ha dado una señal, como si alguien me dijera. «Sige, preziada, vas por kamino bueno».

Soy el eslabón abierto, pienso otra vez.

—León, ¿me permites ver los archivos? —me animo por fin a preguntarle.

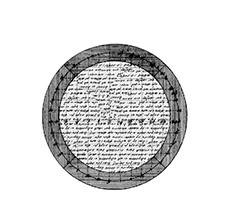

Abre la puerta y frente a mis ojos aparecen apilados varios montones de papeles. Están atados con una cinta blanca, todos los contenedores son de color claro, del mismo tamaño, una propuesta estética involuntaria.

Acerca varios de ellos, los desata y los dispone en la mesa junto a mí.

—Aquí los tienes.

Abro el legajo en una de tantas recopilaciones de proverbios. Parece ser la copia de una publicación bilingüe, ladino-hebreo. Leo al azar:

Es komo el gato, ke siempre kae empiés; Bezar las manos ke keres ver kortadas; De su kandela dinguno no se poede arrelumbrar; Del espino sale la roza; Arvoles pekan, ramos yoran; Kada suvida tiene su abashada; Azno se fue, kavayo tornó…

I. M., padre de León, convertido en el espíritu protector de mi viaje, recopiló cuatro mil proverbios. Sólo dos mil se han publicado.

Cuando acabé de copiar algunos refranes percibí, de golpe, el tiempo que tuvo que pasar, las vidas implicadas en este instante para que hoy, una tarde de otoño en Sofia, yo estuviera en esta mesa blanca, frente a este archivo, recordando y encarnando las palabras con las que concluye La fugitiva de En busca del tiempo perdido: «… tenía que hacer un esfuerzo por no llorar».

Mi preziada:

A los sunkuenta i mas anyos me topo ande devo estar. A Dio Patrón del mundo! No saviya ke kon los ojos serrados los moertos te avlan en linguas de atras, del tiempo de atras, komo ese pasharo ke entiero se avre para volar, ama vuela de adielante para atras, porke no le importa ande va. Le importa de ande viene.

Preziada miya, agora, kuando la ija se troka en madre, kuala so agora para ti?

La ija? O la madre ke se kita los ojos por dar a ver?

Dio santo, los ojos apretados me dejan komo en la trupa de bestia, kontando animales para poeder dormir. Saviyas ke dormida avlo kon mejor lashón, kon mayor koza de soltar la lingua? Me esto akodrando algo ke ambezí de oyido, komo una kantika de kuna ke ainda kantas en la viejez. Prime ke te estés en mi oyido, prime ke no me dejes, prime ke agora mos agamos el aver liviano, ke mos kedemos injuntas aki, avlando las dos entre la vida i la moerte.

¿El ladino o judeoespañol es una lengua que conserva los arcaísmos, la musicalidad, la huella del tiempo «detenido»? ¿Cuál es su tiempo? ¿Su tiempo es sólo pasado? ¿Cuándo dejó de decirse meldar en la Edad Media de la península y comenzó a emplearse leer? ¿Por qué en ladino sólo se usa meldar?

¿Cómo nombrar al cine, al teléfono, a los instrumentos de la vida moderna? Algunas voces como ande, endenantes, ansina, semos, aiga, mezmo se emplean entre la gente menos letrada en distintas regiones de América Latina, mientras que en muestra lingua son expresiones cotidianas.

Los campesinos preguntan «Ande juites?», tal como lo decían los abuelos y bisabuelos en la lengua de la diáspora judía que salió de España tras el Edicto de Expulsión de los Reyes Católicos decretado el 31 de marzo de 1492.

En la historia del judeoespañol se entrecruzan tiempos y naciones en las que una comunidad, sin proponerse un programa de resistencia, lo siguió hablando y transmitiendo a los suyos en forma continua durante quinientos años. El judeoespañol no nació en la España donde convivieron árabes, cristianos y judíos durante ocho siglos sino en el momento de su separación de la península. Fue entonces, en ese exilio, cuando el castellano del siglo XV que hablaban los judíos tuvo sus primeros contactos con las lenguas de las distintas patrias por donde se estableció la comunidad. Aún así, había, como es natural, palabras usadas por los judíos españoles antes del decreto. Un ejemplo es la palabra domingo que, desde entonces hasta el día de hoy, se sigue usando en ladino como alhad. Esta palabra de origen árabe al had (‘el primero’) resultaba más adecuada que domingo (Dominicus, ‘día del Señor’) de implicación cristiana. En hebreo domingo se dice yom rishón (‘día primero’), el mismo concepto que al had.

A finales del siglo XV, cuando los judíos se vieron obligados a abandonar España, continuaron empleando su habla, cotidiana y naturalmente. Con el tiempo la lengua fue llenándose de expresiones, giros, exclamaciones, gestos verbales o híbridos de dos o más palabras recogidas de todos aquellos destinos. Así, en algunos países de Europa y África se incorporaron nuevas voces tomadas de las lenguas vernáculas.

El ladino es el nombre más común de todos los que se emplean para designar la lengua. Se le llama también lengua sefardí, judeoespañol, djudezmo, djudió, djidyó, spanyoliko o spanyolit y yahudice (‘judío’, en turco). La palabra ladino se propagó con mayor popularidad. En sus orígenes el término correspondía a la repetida costumbre de los rabinos de traducir al español, palabra por palabra, los textos bíblicos conservando la sintaxis hebrea por extraña que sonara en español. A esa labor se le llamaba fazer en latino. Con el tiempo el término se transformó a ladino. Para algunos especialistas, ladino sólo debe aplicarse a la traducción palabra por palabra del hebreo al español de los textos sagrados durante la Edad Media. Se trata de un registro anterior al judeoespañol. La Enciclopedia Judaica Castellana de 1949, explica, con menos complicaciones, que el ladino es romance o castellano antiguo.

El nombre proviene de latino y se aplicaba por los judíos a la lengua del país, para diferenciarla del hebreo. Después de la expulsión, ladino llegó a ser sinónimo de español, pero en la forma en que lo hablaban los desterrados.

De modo que por incorrecto que resulte llamarlo ladino, es la designación más usual en la actualidad. Una de sus hablantes más activas hoy en día, la señora Rachel Amado Bortnick, una autoridad en el conocimiento y difusión de la lengua, nacida en Izmir y avecindada desde hace tiempo en Texas, afirma: «Asegun el doktor Haham Isaac Jerusalmi, ke yo konsidero el maestro par-excellence de la lingua, es el mijor nombre ke podemos uzar».

Las palabras están en constante evolución porque se desplazan, se impregnan de usos nuevos. Se ignoran detalles más eruditos para dar paso al empleo cotidiano, se gana terreno sobre otros criterios.

Muchas expresiones en judeoespañol se deforman «para que no suenen obscenas o para que solamente los iniciados las reconozcan», nos dice la Enciclopedia Judaica Castellana. En Bosnia, una prostituta es muchacha buena. «El güerco que no te lleve» significa ‘¡Que te lleve el diablo!’.

Infinidad de estudios sobre palabras de distintas lenguas filtradas al ladino dan cuenta de las lenguas contenidas en el judeoespañol. Por ejemplo, del árabe (kebab, ‘carne al carbón’), del hebreo (taam, ‘gusto’), del griego (papú, ‘abuelo’), del turco (kaimak, ‘nata’), del francés (bijú, ‘joya’), del italiano (nona, ‘abuela’), del búlgaro (dushko, ‘alma’). Y también a la inversa, pues al ladino lo llaman en Israel spanyolit y del español han hebraizado palabras como haragán (haraganut) o mentirosos (mentirozim).

El djudezmo no participó de las transformaciones de la lengua castellana y, por ende, conserva esos matices arcaicos como mezmo agora (‘también ahora’), burako (‘hoyo’); aldikera (‘bolsa’); aedados (‘viejos, gente mayor’); mansevez (‘juventud’), chikez (‘infancia’).

Muestros deseyos van enmeleskándosen unos kon otros i en esta konfusyon de la vida raro es ke una alegriya venga a toparse djusto anriva del deseyo ke la yamava.

Meldo esto en el segundo livro de Proust.

I las dos madres riyen

por todo kualo avlo kon eyas.

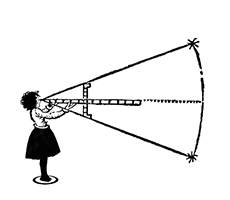

Entre lo estático y lo móvil, entre lo que ha permanecido y lo que se ha transformado, puedo seguir la huella de una lengua llena de ecos que me lleva de una zona del oído a un lugar primitivo donde se dice que el tiempo puede escucharse. Es la misma sensación del espeleólogo que ha perdido a sus compañeros en la oscuridad. ¿Qué hace sino gritar sus nombres? Sabe que el sonido es la única linterna para iluminar su desamparo.

Sabemos en qué momento comenzó su diáspora, pero no es fácil detectar todas las formas en las que el ladino ha evolucionado durante los siglos que nos separan desde entonces. Aparece aquí una paradoja de movimiento: su carácter lingüístico del siglo XV (la fijeza) y el proceso evolutivo que durante cinco siglos ha venido registrando (el desplazamiento).

El grito viene después.

Desde hace mucho trabaja en casa una muchacha muy joven y muy lista. Ya aprendió a comunicarse con mi abuela en ese español arcaico. Hace los tonos, las inflexiones y pronuncia la b y la v. Por ejemplo, al decir bavajada (‘tontería’), pronuncia «bafashada». Tiene muy buen oído. Es la única persona con la que, entre risas y burlas, digo palabras en ladino fuera de los viejos de mi familia y sus conocidos.

Se llama Vicenta y para llamarme a cenar me grita a todo pulmón: «Ayde, ijika, ya esta presta la kumida». Me fascina que Vicenta sea mi cómplice, que me endulce el oído y tenga con nosotros una camaradería mordaz hacia mi abuela.

Yo le explico a Vicenta que detesto el búlgaro porque mi familia lo usa para decirse secretos y dejarnos fuera de la conversación. Además, suena mal cómo pronuncian las eles flexionando la lengua en el paladar, haciendo la boca gorda y cerrada.

Mi madre me cuenta que cuando niña, en un invierno especialmente frío, fue al mar Negro y patinó sobre sus aguas congeladas. Yo no consigo meterme en la cabeza que mi mamá fuera una niña; menos todavía que hiciera algo tan misterioso como patinar al aire libre en un país de viejos (nunca he conocido a un niño búlgaro). Tampoco entiendo que el mar llegue a hacerse piedra.

Con el tiempo, dudo. ¿Será un falso recuerdo, un recuerdo inventado, una exageración de mi madre? Encuentro este dato consignado por la NASA:

Durante el invierno de 1928-1929 algunas zonas costeras se congelaron de cuarenta y cinco a sesenta días. Sólo la parte noroccidental del mar Negro se congela durante los fríos inviernos, pero en esta zona, los puertos y ríos pueden congelarse por más de un mes.

Montarme en la memoria falsa de mis muertos, en las certidumbres de una vida que parece transcurrir en otra dimensión; la vida de los otros que entra a nuestra corriente mental como el brazo de un río que lo hace más caudaloso, que nos arrastra, mezcla las aguas, a tal punto que no logramos distinguir de qué afluente emanan. Percibimos la corriente llena de peligros, tal como esas aguas del mar congeladas donde los niños patinan en invierno sin saber que apenas más abajo hay una vida compleja organizada en la oscuridad.

Un jueves de octubre de 1981, mi tío Milcho, hermano de mi madre, al volver de su trabajo se hundió en su sillón de siempre, trepó los pies al otomán y se quedó dormido. Yo ya casi me iba. Entré de puntas a recoger mis cosas, pero él abrió los ojos, me pidió que le encendiera la televisión, que me sentara un rato. Accedí por mi habitual fascinación de complacerlo. Llevaba una bata casera sobre los pantalones grises de casimir y una cobija a cuadros tapándole las piernas. Su mujer le acercó hasta el sillón un plato hondo con caldo de pollo humeante y, aparte, unas berenjenas asadas con unas empanadas de queso espolvoreadas de ajonjolí, mejor conocidas como borrequitas. Siempre comía con un apetito feroz y respiraba con fuerza mientras devoraba lo que tenía enfrente.

Desde los ventanales del sexto piso de ese edificio contiguo a las vías del tren que absurdamente atravesaban por ese —de por sí caótico— punto de la ciudad, se divisaba la luna que parecía la esclerótica de un ojo flotando en el cielo de la ciudad de México. Se dice que las lunas de octubre son memorables.

Se acababan de escuchar los últimos silbidos del tren mezclados con el ruido de los coches cuando mi tío pidió que nos calláramos. El conductor del noticiario anunciaba: «El Premio Nobel de Literatura fue concedido el día de hoy al escritor de origen búlgaro Elias Canetti». Después de pegarse con la mano derecha en la frente y de repetir dos veces el nombre de «Elias, Elias», enmudeció. Quizá miraba por dentro las bancas de su salón de clase en Ruse o Rustschuk, como le llamaban en tiempos de la ocupación turca, a esa ciudad al norte de Bulgaria. Milcho (forma cariñosa de llamar en Bulgaria a los Emilios) me contó que, después de segundo o tercero de primaria, nunca más volvió a verlo, ni supo dónde pasó las guerras, menos aún tenía idea de que fuera un afamado «novel-lista» (así lo pronunciaba). Lo que sí podía recordar es que, como judíos sefardís, solían decirse secretos en la escuela usando una lengua que nadie más que ellos comprendía. Eso los acercó a tal grado que sus madres por medio de esa amistad infantil, también se conocieron. Es difícil concebir a la abuela Victoria amistándose con la madre de Canetti. Una mañana se saludaron en la entrada del colegio contiguo a las murallas de la ciudad.

(El origen del apellido Canetti es Cañete, por eso, mucho tiempo después, cuando ya era un escritor célebre lo hicieron «hijo predilecto» de Cañete, ciudad española de Cuenca donde se levantan unas hermosas murallas de origen andalusí que seguramente el escritor relacionó con las de su ciudad natal a orillas del Danubio en Bulgaria, allí donde su madre y mi abuela conversaron una mañana en ladino a las puertas del colegio).

En cambio mi tío, Emilio Yosifov, no era «hijo predilecto» de nadie (ni de esa temible madre «Victoria, la victoriana» que lo castigó por rebelde más que a ninguno de sus hijos), pero presumía de que su apellido fuera tan célebre que todo el centro de Praga se llamara casi como él: Josefov; esa Praga de la que Canetti se ocupara al hablar de Kafka en La conciencia de las palabras.

Canetti —y esto lo decubrió al leer las notas de prensa los días siguientes al anuncio del Nobel—, estudió la carrera de ciencias químicas, igual que él, aunque mi tío, dedicado más al hedonismo que al estudio, la terminó a duras penas. Ninguno de los dos tenía padre. Ambos mantuvieron una relación particular con la lengua que sus antepasados se llevaron de España. Eran demasiadas coincidencias, demasiados puntos de unión.

No sé si semanas o meses después de esa noche, lo encontré envuelto en la misma bata que le caía sobre los pantalones grises de casimir leyendo La lengua absuelta de Canetti, obra de ese lejano primer amigo escolar que regresaba a su vida ahora, casi un anciano. En la solapa del libro se apreciaba el retrato de ese hombre con melena totalmente blanca peinada hacia atrás, bigotes anchos y la mirada suelta, envolvente, bonachona; imagino que esa misma mirada le lanzó un mediodía en Rustschuk, al verlo comer pan ácimo con jalea de frutas durante la Pascua judía. Por eso se acercó durante el recreo con los ojos muy abiertos, como quien descubre algo inesperado: «Milcho, I tu komes esto? I tu sos djidyó?». No se lo dijo en búlgaro, la lengua del país donde vivían, ni en alemán, lengua en la que ambos estudiaban, sino en ese español con giros arcaicos, la lengua que desde esa edad hablaban con perfecto acento, heredado de sus respectivas familias. De esa forma podían darse a entender ante el asombro de sus compañeros, que jamás tuvieron acceso a sus conversaciones secretas. A pesar de que la familia Canetti era tan rica y con acentos aristocráticos, Elias nunca tuvo un aire de niño superior y hasta compartía con Milcho sus galletitas untadas de caviar: «Aide, kome un biscuit, kome dos, Milcho, ke te plaze tanto lo ke me mandan en esta aldiquera».

LA MUELA DEL DJUISIO

Otrún diente me nasió?

A bailar onde kayar konviene

Mejor la boka

Bien serrada

Sin premura i en arrovo

El dezir del korason

Me den ainda dos mitades

Ia se save

Nada evita esta dulor

Ainda ansí

Otrún diente me nasió?

A bailar ande kaiar konviene

Mejor la boka

Bien serrada

Sin batires i en arrovo

El dezir del korason

Ia se save

Nada evita esta dulor

Ansina i todo

Ainda mostro dentadura

Kon premura i sin batires

Vea el mundo

Lo salido

I el mo en ke renaze

Entierrada, deskisiada i al rovés

La muela del malo djuisio

El venzimiento de la edad

Ke avansa mes kon mes.

En la parte central del circo, la domadora enciende una rueda de fuego para que el tigre cruce el círculo en llamas y caiga del otro lado sin quemarse. Le disponen dos bancos, uno más alto que el otro. La gente, como en los ritos medievales, se golpea el pecho. Hay hombres con monóculos, mujeres ataviadas con sombreros cubiertos de tul. El tigre sortea los obstáculos con una gracia reconocida por los cientos de espectadores que se golpean y gritan de placer.

La domadora anuncia sin palabras el último acto e introduce la cabeza en las fauces del tigre. Por eso le pido a mi papá que me cargue, quiero sentir sus brazos en la creciente del miedo. Pasada la suerte, la domadora se echa al piso con el tigre encima de su espalda. La escena sigue: el tigre permanece en la espalda de la mujer, la está agrediendo. En los altavoces se escucha una voz agitada, jadeante: «Señoras y señores, un médico, necesitamos un médico con urgencia. Alguien del público, por favor, alguien».

Un río de sangre comienza a brotar a un costado del cuerpo de la mujer. El tigre la devora. La gente se arremolina hacia las puertas de salida, se violenta, se transforma. No sé cuánto tiempo pasa, flota una confusa sensación de miedo cuando irrumpe nuevamente la voz con respiración agitada de falsa tranquilidad: «Señoras y señoras. El peligro ha sido controlado. El espectáculo continúa. Vuelvan a sus asientos. Se les invita a volver a ocupar sus lugares. Atención».

El tigre, que ya ha olido la sangre, se aleja del cuerpo; su hocico enrojecido se bate sobre las paredes de lona. La voz que pedía calma, ahora habla en ladino: «Senyoras, senyores. No podemos fuyir de muestros destinos, todos estamos moertos, ninyas, ninyos, domadores, fieras. Todos moertos». No sé qué más dice. Yo me abrazo a las piernas de mi papá para salir del circo cuanto antes, siento que el tigre se va contra mí. Subo la cara para pedirle que me cargue, pero entre la multitud lo pierdo de pronto. Veo en cambio a mi abuela Victoria casi frente a mí, me habla con extrema dulzura: «Sentites kualo dijeron? Estamos moertos. Nadien te va a matar, sos moerta i tu». «¿Dónde está mi papá? Me quiero ir con él». «Tu padre esta en los ornos, ijika, ande keman a las linguas del avlar». No sé de qué me habla; desde allí veo a la domadora bocabajo envuelta en una nube carmesí. No ha quedado nadie. El tigre, la gente, mi padre, mi abuela, todos se han ido de pronto, menos la domadora muerta y yo. «Sos la ultima kreatura», me dice una voz adentro.

Y entonces, de las distintas niñas que integran mi persona, se levanta la miedosa, cuya voz escucho más de la cuenta. Pongo la mano en la garganta, como otras veces, para oírla hablar.

El terror habla adentro con la voz cambiada como los dibuk, esos espíritus que son el alma de alguien muerto encajada en el cuerpo de un vivo, obligando a la persona a comportarse como «otro» y hablando a través suyo con distintas voces.

Me susurra la voz con un tono rasposo pero agudo: «Las cosas de las que más huyes son las más difíciles de evitar».

Y entonces me ovillo junto a la domadora muerta, hasta quedarme dormida.

—¿Por qué se llama Zimbul? ¿Qué clase de nombre horrible es ése, abuela?

—El nombre de mi ermano es ansina, el Dio lo guadre kon si, no avles de estos modos de la famiya i de sus nombres… mazal preto tendras…

—Es que Zimbul suena a nombre de payaso.

—Grande es la tu boka, ijika…

—¿Grande?

—Avlas por avlar, ama ya dizes vedrá alguna vez.

—¿Cuál verdad?

—Te kontaré.

Y me dice que si el tío Zimbul viviera tendría cien años, como el castaño de la india que medía quince metros afuera de su casa en Sofia.

Después me cuenta que su hermano tuvo un negocio para enterrar gente. ¿Será por eso que mi boka dize vedrá? Y me explica que los judíos creen en la shehiná, el principio femenino de Dios y ese halo se percibe tan pronto te mueres.

—La ora ke sale la alma del puerpo ve la klaridad de la shehina, i de akel miedo le sale zera del puerpo. Por esto kale mirar bien de fregarle las karnes…

Me explica que la familia de cualquier judío muerto en Pazardjik iba a ver a Zimbul porque él se ocupaba de transportar a los muertos de la casa o del hospital a la sinagoga y de la sinagoga al cementerio. El resto de los servicios los llevaba la comunidad. Lavar a los muertos con un jabón especial, envolverlos en sábanas blancas conforme a la tradición, prepararlos antes de guardar sus restos. Sólo la gente santa llamada jevré kadish cose las mortajas y hace esa compleja labor. Todos los que preparan muertos deben llevar una dieta, jamás mezclar leche con carne, nadie que no guarde las tradiciones puede hacer esta labor. Lo saben por la Biblia: «No cocerás al cabrito en la leche de su madre» y por eso llevan dos vajillas en las casas (una de lácteos y otra de carnes… qué suerte que nosotros no hacemos eso. Además los que lavan muertos deben guardar el sábado y no pueden divertirse como mi hermano, mi prima y yo).

—Ah, ¿tú lavabas muertos, abuela?

—No janum… Ama tu podras fazerlo kuando seas mujer i no este mo de kreatura. Ken lava moertos debe mirar bien de fregar las karnes…

—¿Estás loca? Yo no voy a dedicarme a lavar muertos. Yo quiero ser pintora.

—Tu vas a lavar moertos ijika, es mitzvá.

—Pues entonces ¿por qué no te dedicas a eso tú?

—Tenesh siempre ke dezir el biervo ultimo?, no konosesh edukasion… Enfasia tu mala kompanya.

—Pues si soy mala compañía vete a vivir a otro lado, con tu otro hijo, porque ésta es mi casa.

Y toma su bastón, lo levanta con la boca apretada haciendo el gesto de estrellármelo en la cara. Justo con esa expresión la imagino lavando muertos y guardándolos en un refrigerador.

Por la noche llega mi madre. Corro a besarla y a preguntarle si nuestro tío Zimbul de verdad lavaba muertos.

—No —me aclara. Él tenía un negocio en Bulgaria de salchichonería y carnes frías.

¿Habrá relacionado mi abuela la carne de los muertos con las carnes frías sólo por maldad o por meterse en el carril de su acostumbrado lenguaje paralelo?

Viaje larguísimo a Acapulco en un Buick negro de principios de los años sesenta. Miro por la ventana trasera del coche. El paisaje al revés me hace contar los árboles que pasan como latigazos. Salir a Acapulco es levantarse de madrugada, sufrir unos calores que sólo se soportan por la dicha de llegar al mar caliente tan distinto al de aquellas tierras frías.

Iguala, Tierra Caliente, Chipancingo. Sopor, ansias, inquietud. ¿Cuánto falta? A ver quién ve primero el mar. Yo gané. «¡No, gané yo!», dice mi hermano convencido de que así comenzó la guerra de Troya.

En la madrugada, antes de que salga el sol me despierta mi papá: «¿Vamos a nadar?». Con mucho trabajo me levanto, me desvisto, logro ponerme el traje de baño y, de su mano, salgo a la playa. Un aire claro con luna alumbra las olas. Entramos al agua un poco más fría que el ambiente. Unos pescadores jalan su panga hacia la arena y nos dicen «buenos días» y yo les digo «buenas noches».

El agua nos hace livianitos, veo mis piernas moverse bajo el agua y después fijo mi vista en la parte traslúcida de las olas en el instante que se elevan frente a mí.

«Espérame un segundo», me pide mi padre con una ligereza que parece darle vuelta a la cara. Alguien le acerca unas llantas de hule. Metemos las nalgas adentro del hoyo y los pies quedan por fuera. Estamos como en un sillón saltando un oleaje que por momentos se agranda. Lo veo reírse a carcajadas. Le exijo toda su atención porque me asusta que se mueva tanto el mar. «Ahí viene la ola más grande del mundo. Pon atención. Llega desde el mar de Varna. Rema y la saltamos por arriba»; «Esa otra, es una chiquita que viene del mar de Mármara»; «La que sigue la mandan del Egeo»; «Esa viene del Golfo de Izmir»; «Esta otra es una cortesía de Sancho y Don Kishot».

Tengo un presentimiento y quiero salir del agua.

Unas semanas después del viaje, la noche de su segundo infarto, vuelvo a casa convaleciente después de una operación de anginas. Cada hora me dan nieve de limón. Puedo tomarla sin pausa. Es como una adicción al frío.

Algo fuera de lugar, no sé qué pasa. La única evidencia es que toda la atención se desvía hacia él y nadie vuelve a echarme un lazo. Está por ocurrir el mayor desastre de mi infancia. Vomito. A la mañana siguiente mi padre pide que nos llamen. Entramos a su cuarto. Parece sonriente. Como una escena bíblica posa su mano derecha en mi cabeza y me dice algo. Parece querer agregar alguna cosa pero no dice nada más. También toca la cabeza de mi hermano.

Mi padre era agnóstico, de modo que no sé si había un afán de bendecirnos o si sabía que se estaba muriendo y le daba una enorme pena dejarnos tan a destiempo, tan fuera de su amparo. «Nos vemos mañana» —nos dice con enorme dulzura—, pero nunca lo volví a ver.

Nos tocamos ¿con qué?

Con aletazos

hasta con lejanías nos tocamos

Me duele la garganta. Vuelvo a sentir algo que literalmente se disloca. Esa noche me horada un pensamiento: «Ojalá se muera». Y ese pensamiento —como una profecía— se cumplirá tres días después. Mis deseos son poderosos y están malditos. No era verdad que le deseaba la muerte. Los pensamientos de los niños son salvajes, abuela. Ya no me lo digas, yo no lo maté.

Esta es la lingua de muestros rikordos, a los mansevos, agora, no les dize komo mos dize a mozos. Avlar ansina es avlar kon la lingua de muestras vavás i de muestras madres. Kale saver ke yo tengo madres munchas. Avlar djudezmo es despertar mi mansevez. Agora ke so una mujer aedada, ke las mis piernas no kaminan kon la presteza ke antes kaminaron, tengo este lugar: los biervos, las dichas, los rikordos. Me estas entendiendo? Tenemos un klubo ande avlamos. Ama kenes avlamos? Solo los viejos. Me plaze avlar djudezmo porke esto atada kon estos rekordros. Los mansevos, no. No tienen kuriosita por esta lingua. Vinimos los martes al klubo del ladino en Sofia, somos 50 personas, munchas mujeres. Somos mas munchas mujeres ke ombres viejos. Tenemos unos namorados de 80 anyos ke se dizen «korderiko miyo», «pashariko miyo». No avlan en bulgaro avlan ansina komo te esto diziendo a ti, kon estos biervos. Son namorados sinseros. Entre eyos no ai «kaskarear i no echar guevo». Yo nunka dejar de avlar ansina. Kada uno save ande le aprieta el sapato. Mi inieto no avla mas en djudezmo. Ama ya me lo deziya mi senyor padre: «Korderiko es. Ya se kozerá».

Salieron en el último barco que zarpó de Europa. Después, nadie más. Ni de Bulgaria ni de otro país. Era 1941, iban a Palestina. A ese buque subió Milcho, el segundo hijo de mi abuela Victoria. Como no podía llevarse dinero, mi abuela decidió que unos cubiertos de oro le ayudarían a vivir al menos los primeros meses. Los mandó galvanizar para disimular el valor y así evitarle dolores de cabeza en las temidas revisiones aduanales. El barco, después de una eterna escala en Chipre que duró meses, llegó en medio de diversas emociones. Un entusiasmo mezclado con temor podía verse trazado en el rostro de las hermanas que se enamoraron en el trayecto de dos búlgaros, además ambos eran químicos. Una de ellas, sin duda la más hermosa del buque, marcó una parte de mi destino, pues, muertos mis padres, llegó a ser mi protectora.

Pasaron todas las estaciones de un año y luego del otro y ellos en el campo, día y noche, casi sin poder salir. Los británicos vigilaban a toda hora la zona del alambrado.

En su afán de galantería, mi tío fue quebrando partes de los cubiertos de oro para hacerse de liquidez y comprarle a su hermosísima novia ¡chocolates! que, en medio de todo el desastre mundial, alcanzaban precios exorbitantes. Algún chismoso le contó a la abuela, años después, en qué fueron a parar sus cubiertos y, a partir de entonces, le agarró una inquina inexplicable a su nuera porque «muncha gastadera, no saviya fazer ekonomiya i era esklava de su ermozura preta». Y una vez más enfermó de rabia.

Un rabino llegaba al campo de refugiados un día al mes para celebrar toda clase de oficios. Atendía circuncisiones (aun si el recién nacido superaba la semana de vida), bodas, rezos para muertos y hasta el divorcio de una pareja que, al llegar a Palestina, vivió un sacudimiento tal, que decidió divorciarse como si se tratara de un acto prioritario y ritual para comenzar una vida nueva en el campo. Se habían propuesto conseguir de inmediato el Guet, es decir, el documento de la ley judía que reconoce la disolución del matrimonio.

Las dos hermanas se casaron el mismo día, a la misma hora, con el mismo rabino y, el resto de sus vidas, al menos mientras estuvieron en el mismo país, las parejas festejaron juntas su aniversario.

En 1948, mi tío y su esposa (quien a veces se hartaba de las miradas de admiración hacia su rostro de diva), se fueron a Sodoma. Él había conseguido su primer trabajo formal, contratado por una empresa británica, como responsable de la extracción de potasio del mar Muerto. Ella, que había estudiado corte y confección en Varna, se encargaba de coser los uniformes, al menos parcialmente, de los trabajadores del mar. Tenía diecinueve años, era tímida, insegura, ensimismada y poco consciente de su belleza. No hablaba ni una palabra de inglés, pero podía expresarse perfectamente en ladino y en búlgaro: «Ande topí a este novio-espozo miyo ke me trujo a morar en estos modos de kalor? El bafo me unde el diya entiero en este ayre mojado i no ai un respirar a las anchas».

Como toda pareja con roles delimitados, él se dedicó a traer la mayor parte del sustento y ella a mantener el orden doméstico.

Una mañana de invierno, ya en la casa que alquilaron cerca del mar, mientras Emilio se bañaba en un pequeñísimo espacio, ella lavaba su uniforme, muy concentrada en una mancha aceitosa que no cedía. Se acercó un recipiente con gasolina blanca para ayudar a disolver ese círculo de aceite, pero una gota salpicó en el calentador y, en el instante, aquello explotó sobre las piernas de la muchacha. Desnudo, fuera de sí, Emilio consiguió ayuda para llevarla de inmediato al hospital. Una enfermera tan blanca como el yogur de su infancia le cepilló las piernas sin anestesia, sobre la carne viva, hasta desollarla. La joven jamás se quejó, se mordía la mano con fuerza hasta que, por fortuna, su cerebro se desconectó y perdió el conocimiento. El resto de su vida, esas piernas blancas, torneadas, fuertes, llevaron las marcas de la explosión. Al enterarse del accidente de su nuera, sin hijos todavía, le escribió una postal: «La soerte de la fea, la ermoza la deseja. Saludoza ke estes».

Y pintó la V de la Victoria en forma de rúbrica.

Cuando Matilde Arditi llegó a México en 1959 con una hija de nueve años que no hablaba ni jota de español, se parecía más que nunca a Ingrid Bergman. La abuela admiraba la belleza de su nieta y aunque mi prima no la desesperaba como yo, tampoco le hizo la vida fácil. «Es mi inieta, ija de mi ijo i de este güeso ajeno», me susurró la abuela al oído para sembrarme inútilmente el fastidio que siempre le guardó a su nuera.

Una gaviota deslavada levanta el vuelo con un pez en el pico moteado. La escena se distingue a contraluz y se nota el momento en que el pájaro engulle a su presa, en pleno vuelo. Por la noche, al correr la persiana, adivino esa misma figura, pero no es un pez agitándose en el aire lo que sostiene su pico; es un pequeña hoja de papel. «Recíbela, es tu paloma mensajera», me dice una voz. Estiro la mano, recojo el papel a través de la ventana, con un extraño dolor de ojos que me asalta al bajar la mirada y concentrarme en una escritura barroca, trazada con esmero: «Podras topar a los tus padres empués de un riyo de aguas mui espezas».

Conforme leo, se pinta al calce de la hoja una marca de agua con una V, color malva. La temible V me persigue también aquí, en otra de las estancias donde no logro quedarme dormida. Repaso las palabras. Dicen que encontraré a mis padres después de un río de aguas espesas. ¿Querrán decirme que pronto voy a morir o que ya estoy muerta?

«Si fuera posible añadir muerte a la muerte», leo en el dintel de la ventana.

Y comienzan a brotar los relatos con cierto aire meloso que podríamos cantar a voces en la tribu. Y entonces vuelvo a Proust.

Durante estos periodos en que la pena, aun decayendo, persiste todavía, es menester distinguir entre el dolor que nos causa el constante pensar en la persona misma y el que reaniman determinados recuerdos. […] A reserva de describir las diversas formas de la pena, diremos que de las dos enunciadas la primera es mucho menos dolorosa que la segunda. Y eso se debe a que nuestra noción de la persona, por vivir siempre en nosotros, está embellecida con la aureola que a pesar de todo le prestamos, y se reviste, ya que no de las frecuentes dulzuras de la esperanza, por lo menos con la calma de una permanente tristeza.

El féretro es enorme, no sé por qué (pues mi padre es más bien pequeño) y no entra por la puerta de su cuarto. Lo trasladan al mío.

Durante años veré la sombra de esa caja al lado de mi cama: otra historia de sombras cosidas.

En las noches, la ropa en los armarios pierde el color y, por la mañana, al abrir despacio me entrego a constatar el hecho. Todo está en blanco y negro. Poco a poco las telas vuelven a teñirse en tonos vivos. La fórmula es entrecerrar los ojos, nunca ver de frente y actuar con rapidez. O al contrario. Ver todo con sus colores vivos y muy lentamente ir batiendo la puerta hasta que toda la ropa regrese al blanco y negro. Siempre hay un segmento pequeño, diminuto, fugaz, que se escapa de la mirada.

No recuerdo qué más me dejó mi padre al llevarse mi niñez.

—¿Por qué estás siempre vestida de negro? ¿Te gusta mucho el negro?

—No es que me guste.

—¿Por qué siempre te ves pálida con ese color?

—No sé, hijita.

—¿Y por qué no usas rojo?

—Lo usaré en unos meses.

—No, úsalo hoy.

—No puedo.

—¿Por qué?

—Porque estoy de luto.

—¿No hay lutos rojos?

—No.

—¿Y azules?

—No, hijita, tampoco azules.

—Por favor, no te pongas esa blusa negra, mamá.

—Faltan cuatro meses para que se cumpla un año…

A diario se encierra en su cuarto, hay un pasillo antes de su cama. Pego el oído y percibo que ella está allí batiéndose, doblándose. Yo la escucho.

—¿Llorabas ayer?

—No sé. No, no lloraba.

—Sí llorabas, yo te oí.

—Bueno, no está prohibido llorar, ¿eh?, pero ¿tú me espías? ¿Qué haces cuando yo estoy en mi cuarto?

—Oír debajo de la puerta cómo te escurres.

—Eres muy fantasiosa, nadie se escurre por ningún lado.

Y me acerca a su regazo. Hundo la cabeza en su pecho, imagino que allí adentro está llena de secretos.

Ella está abrazada a otro mundo y me responde difuminada, pálida, dulce, ausente, deslizada a un vacío que también a mí me escurre hacia lo que desconozco.

Como Barthes, escribo, lo transcribo y aunque cambie de fecha el sentimiento es calcado: «algunas mañanas son tan tristes…».

Bajo del tren después de un viaje interminable, ¿por qué llego a una estación casi vacía? Nadie me espera y no recuerdo a dónde debo dirigirme ni por qué he hecho un viaje así. Encuentro a una anciana sentada frente al reloj en el área de las vías. «Señora, ¿puede decirme el nombre de este pueblo?». Me contesta en otra lengua: no le entiendo. «¿Habla usted francés, español, hebreo, búlgaro, turco, italiano, ruteno, yiddish, véneto, ladino…?». Comienzo a disparar palabras en cualquier lengua, me brotan solas en medio de un estado de visible pavor. «Dígame, por piedad, ¿adónde he llegado?». La anciana se levanta con trabajo, abre un bolso raído y saca de ahí una botella de agua turbia. Me hace señas para que beba un trago. No sé si es de buena intención lo que me ofrece, lo bebo, sí, porque no hallo cómo negarme. Tomo esa especie de aguamiel con una fermentación que comienza a calmarme. Creo que estoy mejor. En mis pensamientos hay una compuerta que me lleva a otro lugar y esto me recuerda un sueño: dentro de mi casa aparece otra casa habitada que nunca había descubierto. Pensamientos que sólo muestran su silueta, no se revelan del todo, pasan como el fotograma de una película cuya velocidad es más insinuante que la figura trazada. Volteo a ver mi reloj. Marca las seis. No entiendo si es día o noche. Trato de escuchar el lenguaje externo, si hubiera pájaros o gente que se dirige a sus obligaciones, si van o vuelven. Salgo despavorida buscando la calle fuera de la estación. Junto a la taquilla hay un letrero con mi nombre. Puedo leerlo perfectamente. Esto me ofrece un consuelo, una brújula en el tiempo y el lugar. Arranco ese papel, lo guardo en mi maleta y en la banca del pequeño jardín, frente a la estación, lo busco, voy a leerlo, a memorizarlo, es lo único que encuentro, mi única salvación.

El paisaje ya está despertándose, los bosques se desperezan, como para despejarse el sueño, con movimientos lentos y vagos. Todo huele tan limpio como si estuvieras regresando a otro país, a un país que fue tu patria en el principio de los tiempos.

Injunto de mi

un senyor beve kafe turkí

kravata vedre i ojo hazino

Imajino ke save kualo esto pensando.

En la machina del tiempo avrá sido mi padre?

Mi partero?

Mi entierrador?

Los pajaros pretos suven al folyaje.

—Nochada buena —le digo—

So yo ken avla adientro de su tasika de kafe.

Kero ke me tope afuera

en los kaminos de letche

ainda no lo konosko

ama kero bezarlo.

No so mujer de muncho fiadero.

Antes de llegar a Plovdiv —la segunda estación de mi visita a Bulgaria y el sitio donde nació mi padre— llevo conmigo una referencia. El nombre de la señora Ivette Hanaví, nacida en 1919, profesora de ladino y autora de varios libros que van desde recetas de cocina hasta la traducción al búlgaro de un manual francés para aprender judeoespañol de Marie-Christine Varol y publicado en Francia por el Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales.

La ciudad está a tope y sólo podemos conseguir hotel para un día. Le llamo a Ivette, a quien no conozco, para pedirle ayuda. «¿Quizá alguien quiera alquilarnos una habitación en alguna casa para una sola noche?», le pregunto con timidez. Después de varios telefonemas me remite a una pareja que parece estar dispuesta a recibirnos por ese día. Ivette nos dice que llamemos al rabino de la ciudad.

¿Al rabino? ¿Qué clase de rabino? ¿Ortodoxo, de esos que no tocan a las mujeres, que usan sombrero y se dejan las peyot en forma de rulos? Nunca me han gustado las peyot ni esos hombres, la mayoría fanáticos. Son «pingüinos» de vestimenta negra y blanca. No quiero llamarle, aunque sé bien que no tengo muchas opciones.

—Buenos diyas. Kon ken avlo?

—Yo so Rivka, la mujer del rabino Samuel.

(Y ésta Rivka, ¿usará peluca como las mujeres religiosas que sólo muestran su cabellera a los esposos? ¿Caminará con torpeza con sus empeines hinchados como la mayoría de las religiosas a las que parece pesarles la cadera?).

—Merci munchas por avlar kon mozotras. No kero molestar —le digo con franqueza.

—Kuantas noches keresh kedarvos?

—Sólo una.

—Bien. Ama mozos no lo fazemos por tomar parás.

Mi amiga Heny, presente en cada uno de los sucesos de este largo viaje por Bugaria, está conmigo. Le comento que están dispuestos a recibirnos y además sin parás, no quieren oír hablar siquiera de dinero. Me resulta increíble. Quizá el precio de su favor sea obligarnos a rezar por cada paso que demos. Bendecir que te levantas, que comes, que bebes, que te lavas las manos, que despiertas, que te vas a dormir. Quizá deba explicarles que no somos religiosas, que somos impuras, que mezclamos lácteos con carnes, que los sábados nos vamos de fiesta, que adoramos a nuestros amigos «gentiles», que además veneramos a la virgen morena del Tepeyac, que estaríamos dispuestas a marchar en una manifestación del orgullo «goy», pero que somos judías y amamos nuestra condición. Rivka me explica cómo llegar. Un departamento en el bulevar, frente al río Maritza.

Al entrar a la calle vemos una serie de edificios modestos, con la pintura carcomida. Subimos al primer piso y tocamos la puerta. Es viernes.

—Seash bienvenidas —nos dice la mujer extendiéndonos la mano.

Atrás se asoma un hombre sonriente vestido con camisa blanca. No lleva kipá y mucho menos esas peyot por afuera del sombrero. Me siento salvada de no entrar a un departamento de pingüinos. Nos pasan al salón modesto y gracioso, nos ofrecen café turco aromatizado con cardamomo que después del largo viaje desde el mar Negro nos irriga el cuerpo como un aceite curativo. Hablamos la mayor parte del tiempo en ladino aunque mezclamos frases en hebreo. Ambas lenguas las dominan a la perfección. Samuel, el rabino, tiene 83 años e irradia un ángel que lo hace parecer sensiblemente más joven. Es un hombre curioso, con magnífica malicia. Al inicio de la conversación le explico que mi padre nació en su ciudad. «Me produce un escalofrío estar aquí, le agradezco el gesto de recibirnos», pero Samuel, el rabino de Plovdiv, no admite la menor solemnidad de agradecimiento y no me deja terminar la frase. «Bavajadas i patranyas», dice con un buen grito. Y suelta una carcajada tan sonora y abierta que inmediatamente alivia la tensión de quienes llegan a hospedarse en casa de gente desconocida. «Si vash a kedarsen aki un anyo entonses es koza seryoza, kale i dar eksplikasyones, ama si no, bevan kafe i gozemos».

Le expreso que mi mayor deseo en Plovdiv es decir kadish por mi padre en su ciudad natal. Esa oración para los muertos en el oficio judío se dice de pie y sus extrañas palabras en arameo son de una belleza sonora que siempre remite al amor por los seres queridos. El kadish es un panegírico a Dios que sólo se reza en público. Es indispensable la presencia de al menos diez hombres judíos que hayan hecho su Bar Mitzvá para pronunciar en un oficio sus palabras. Nunca me aprendí el kadish de principio a fin, pero apuesto a que los hombres de casi toda familia judía hasta dormidos son capaces de repetir estas palabras de sonido bizarro. Incluso saben en qué momento sacudir el cuerpo con inclinaciones y movimientos pendulares o de atrás hacia adelante. Algunos no entienden nada de lo que dicen pero saben ante qué palabra mecerse. Como todo rezo antiguo, el kadish contiene una carga poderosa que ha sido repetida por milenios. Durante generaciones y generaciones, miles, millones de deudos, han dicho estas palabras en momentos de dolor. Nunca tuve necesidad de aprenderme esas palabras. Todas las religiones monoteístas excluyen a las mujeres y nadie reclamó mi presencia al pronunciarlas. Sin embargo, me siento inexplicablemente cercana a su sonido.