¿QUÉ LÍDERES BUSCAMOS EN UNA CRISIS?

Incluso quienes sostienen que los líderes hacen la historia, y no al revés, deberían saber que el liderazgo nunca se crea en el vacío. Tampoco es una cualidad que pueda diseñarse o una fórmula que pueda enseñarse. Tanto si estamos en el mundo bíblico como en el de Maquiavelo o en el nuestro, e incluso si uno cree que Dios o la fortuna intervienen en la formación de un líder, cualquier rápido repaso a la historia demuestra que los líderes verdaderamente importantes surgen en tiempos de crisis. Es durante una crisis cuando prestamos más atención a los líderes que tenemos y decidimos si esos son los que queremos o si queremos que otros ocupen su lugar, o si nosotros mismos nos convertiremos en líderes cuando antes ni lo habríamos soñado.

En las épocas tranquilas, de paz y prosperidad económica (pero sin desigualdades económicas drásticas), los líderes pueden hacerlo bien, pero su función principal es la gestión: asegurarse de que las cosas se mantienen estables y de que no se cometen errores graves. Cuando se produce una crisis es el momento en el que se pone a prueba a esos líderes; cuando se les pone a prueba, descubrimos que algunos líderes están hechos para ocupar sus cargos en tiempos de paz y estabilidad, pero no en tiempos de crisis, mientras que otros líderes no destacan o impresionan en tiempos de estabilidad, pero revelan sus puntos fuertes cuando llega la crisis.

Cuando debemos determinar quiénes de entre los líderes actuales o potenciales nos ayudarán y quiénes abusarán de nuestra confianza es durante una auténtica crisis, cuando veremos quiénes abordarán nuestros problemas y sufrimientos y quiénes los explotarán, quiénes canalizarán la rabia pública para el bien público y quiénes para el beneficio personal. La Gran Depresión de los años treinta, probablemente la peor crisis económica que ha vivido el mundo capitalista moderno, es una oportunidad única para averiguar qué líderes buscamos en una crisis. Nos muestra a quién recurre la gente (y a quién rechaza) cuando llegan el caos y la inestabilidad. Tiene mucho que enseñarnos sobre lo que se necesita para que un líder que se enfrenta a una crisis tenga éxito, tanto para el público en general como para el propio líder.

Para la mayoría de los estadounidenses, la crisis comenzó a finales de 1929 con el hundimiento de Wall Street: el colapso de la Bolsa de Nueva York. Durante la década de 1920 se había animado a millones de estadounidenses a invertir sus ahorros en el mercado de valores, haciéndoles creer que los haría ricos. Pero era un equivalente apenas regulado de un gigantesco esquema Ponzi. Este colapso condujo a una serie de quiebras bancarias que arruinó a millones de familias estadounidenses de forma prácticamente instantánea.1

Fue algo desastroso para la clase trabajadora y destruyó a los agricultores. Afectó a casi toda la comunidad mundial, revelando de la forma más cruda (y para muchos, la más horripilante) lo íntimamente conectadas que habían quedado las economías nacionales, y cómo el bienestar de cientos de millones de personas dependía de si las ininteligibles finanzas del Bajo Manhattan subían o bajaban. Las personas vulnerables fueron las que más sufrieron, y las que estuvieron menos protegidas. Existe el estereotipo de que los años veinte había sido la «Era del Jazz», años de licores caseros y de mujeres fiesteras, pero también fue una época de graves desigualdades, y los miembros más pobres de la sociedad lucharon por sobrevivir con escasas protecciones sociales en una economía de mercado que era una jungla. Para todas estas personas, la Gran Depresión empeoró aún más las cosas; para los afroamericanos pobres fue especialmente devastadora.

En el punto culminante (o profundo) de la Gran Depresión, Estados Unidos registró un desempleo oficial del 25%. En otros países la situación era aún peor: Canadá tenía un 27% de desempleo oficial; Australia, un 29%; Alemania, alrededor de un 30%, es decir, casi un tercio de su población activa. El impacto político global fue inconmensurable: el colapso económico y la inflación galopante de la Alemania de Weimar fueron el preludio directo del ascenso de Adolf Hitler. En los países iberoamericanos, cuyas economías estaban íntimamente ligadas a la estadounidense, los efectos de la Depresión fueron en especial duros y profundos. La economía japonesa se contrajo más de un 10% en un año; más tarde, a lo largo de la década de 1930, Japón se recuperó de la misma forma que lo harían los alemanes (y, más tarde, los estadounidenses): mediante una concentración militar masiva y una apuesta por el dominio mundial. Las consecuencias de ello las veremos más adelante. La Gran Depresión cambió por completo la faz de la política en Estados Unidos y en todo el mundo.

En el país de origen de la Depresión, Estados Unidos, hubo una ruina inmensa, incluso hambruna. Hubo dislocación social y disolución, incluida la ruptura de las familias. Los hombres con frecuencia abandonaban el hogar, si es que había un hogar, en busca de trabajo. Pero no había trabajo. Así que se alejaban cada vez más y acababan convirtiéndose en vagabundos que nunca volvían a ver a sus familias (y millones de hombres y mujeres jóvenes no tuvieron la oportunidad de tener una familia). En esta situación, cuando se destruyen familias enteras, cuando los niños pasan hambre, cuando los adultos no pueden mantener a su gente, cuando los pobres que antes solo vivían con lo básico caen en la indigencia y dependen de la caridad, y cuando todo esto sucede por razones que las víctimas más desfavorecidas no pueden entender, que tienen que ver con las maquinaciones de élites distantes que luego escapan a la rendición de cuentas e incluso siguen prosperando, la gente se desespera. Se enojan. Exigen soluciones drásticas. Y buscarán líderes que prometan mejorar su situación y castigar a aquellos a quienes culpan de su sufrimiento. Mirarán con lupa a los líderes que tienen; después de eso, quizá busquen líderes en otra parte. A veces se les ocurrirán alternativas fantasiosas, inspiradas o grotescas.

Cuando la Depresión golpeó al pueblo estadounidense, su presidente era el republicano Herbert Hoover, que había comenzado su presidencia como una figura muy apreciada, con un historial de brillante ingeniero y gestor con muchos conocimientos económicos. Hoover era considerado un humanitario y emprendedor que había descubierto la manera de llevar alimentos a las zonas catastróficas de Europa tras la Primera Guerra Mundial durante su mandato al frente de la Administración Alimentaria. Aunque nunca había sido elegido para un cargo público, ganó con facilidad las elecciones de 1928.

Por todo ello, sorprende (y consterna) pensar en la trayectoria política general de Hoover. Muchos presidentes estadounidenses experimentaron altibajos en su popularidad, pero es difícil pensar en una caída pública tan dramática como la de Hoover, que pasó de entrar en la Casa Blanca como una figura ampliamente admirada a abandonarla pocos años después, tras un mandato, desacreditado por completo, como el presidente menos popular de la historia moderna de Estados Unidos (hasta que ese récord fue superado, en noviembre de 2008, por el presidente saliente George W. Bush, que llevaba dos mandatos). La derrota de Hoover en 1932 frente a Franklin D. Roosevelt fue la mayor victoria aplastante en la historia electoral de Estados Unidos (aunque Roosevelt batiría ese récord en las siguientes elecciones, en 1936). El Partido Republicano fue incapaz de recuperar la presidencia durante veinte años, y cuando volvió al poder lo hizo de una forma muy diferente, y en un contexto totalmente distinto.

Es importante señalar que, aunque ahora llamamos a este periodo «la Gran Depresión», muchos estadounidenses de la época la llamaron «la Depresión Hoover». La gente asociaba directamente su sufrimiento y desesperación con el propio presidente. Los que tenían que vivir en campamentos miserables y colonias populares los llamaban «Hoovervilles» y enarbolaban pancartas que exhortaban a los transeúntes a ayudar porque «los tiempos difíciles se ciernen (hoovering) sobre nosotros».

Los historiadores debaten de manera acalorada hasta qué punto eran justas estas críticas a Hoover, dado que él no provocó personalmente la quiebra de Wall Street y no podía solucionar por sí solo los profundos problemas del sistema económico que causaron la Depresión. Pero no cabe duda de que Hoover no abordó, ni siquiera tuvo realmente en cuenta, el sufrimiento del pueblo estadounidense. Su respuesta a la Depresión sugiere que nunca llegó a comprender lo que había sucedido o lo que significaba. La crisis pareció paralizarlo. Cualquier análisis del liderazgo, y cualquiera que intente comprender qué hace que los líderes políticos triunfen o fracasen en tiempos de crisis, debe explicar el fracaso (y fue un claro fracaso) de este hombre con un talento y una capacidad tan aparentes.

Hoover tenía sus cualidades como ejecutivo, pero a la hora de hacer frente a la Gran Depresión, era el hombre equivocado en el momento equivocado para el trabajo equivocado. No ayudó, por ejemplo, que fuera del todo inflexible. El dogmatismo no es necesariamente malo, ¡depende del dogma! Este no fue el caso de Hoover, que se negó siquiera a contemplar la posibilidad de que la gravedad de la Depresión pudiera tener algo que ver con el sistema económico de Estados Unidos, o con las prácticas de Wall Street, o con las políticas de su propio gobierno, o con el comportamiento de la comunidad empresarial. Incapaz o reacio a reconocer o admitir los problemas estructurales de la economía, la respuesta de Hoover a la crisis fue una combinación de displicencia y labia, y no tenía la habilidad política ni el carisma personal para lograrlo. Su administración sí que tomó medidas, la mayoría a favor de los bancos, y no fue un presidente totalmente inactivo, pero lo que él y su administración hicieron no fue suficiente y no se involucró todo lo que debía y con el alcance necesario, porque no se dio cuenta de lo que debía involucrarse y del alcance que debía tener. Insistió en que la incapacidad para salir de la Depresión era el resultado de una «crisis de confianza», lo que significaba que todos, desde las grandes empresas hasta los ciudadanos de a pie, seguían confundidos y temerosos de invertir su dinero, y definió esto como «miedo y aprensión». Tratando de minimizar la Depresión, hizo declaraciones optimistas, como «la prosperidad está a la vuelta de la esquina». Pero su optimismo nunca llegó a convencer. Más bien al contrario, parecía insensible e indiferente.2

Hoover, incapaz de ver los defectos del sistema económico estadounidense, estaba convencido de que la crisis tenía todo que ver con el sistema financiero internacional, y se sintió reivindicado en su opinión cuando las economías europeas se hundieron en 1931. No se equivocaba del todo, pero a los estadounidenses en apuros no les servía de nada que a la gente de Europa o Iberoamérica también le fuera mal. Los europeos no podían protegerse porque habían vinculado sus economías, como el resto del mundo capitalista, a Wall Street.3

Hoover apenas se dio cuenta de todo esto y entendió aún menos. Para él, el papel de un presidente en una crisis de este tipo era «ayudar a la economía», pero no convertirse en un actor de pleno derecho en ella. En este sentido, era una figura política convencional de su época. Un conservador típico, creía que mantener un presupuesto equilibrado era la base de una economía sana y una cuestión de «confianza pública», y se negó a apartarse de este principio. Pero era un principio equivocado al que aferrarse. No hace falta ser un economista keynesiano para comprender que el gobierno federal de Estados Unidos era entonces demasiado pequeño para proporcionar la ayuda y la intervención que la economía necesitaba desesperadamente.

Hoover, a pesar de todos sus conocimientos, carecía de una comprensión básica del funcionamiento de la economía moderna. Desde una perspectiva comparativa, cuando se produjo la reciente crisis financiera de 2008-2009, los responsables políticos y los expertos contaban con la experiencia de la Gran Depresión, y la profesión económica, las personas a las que se paga generosamente por predecir estas cosas y explicar después por qué sucedieron, ya habían aprendido mucho. Sin embargo, incluso con toda esta experiencia y precedentes, nuestros economistas más famosos y sofisticados, incluidos aquellos a los que nuestros políticos les hacían caso, no supieron predecir la crisis, y después se reafirmaron en sus dogmas. Nuestros líderes políticos tomaron malas decisiones antes, durante y después del colapso.4 Los líderes de principios de los años treinta no tenían una experiencia equivalente, por lo que el listón en su caso debe ponerse más bajo. Había habido varias crisis en el pasado, pánicos, desaceleraciones y quiebras bancarias, sobre todo en 1873, cuando el auge de la construcción de ferrocarriles se convirtió en una quiebra, desencadenando un colapso financiero, pero nada parecido a lo que ocurrió en la década de los años treinta.5 Los líderes tuvieron que imaginarse una salida de la crisis, guiados por sus instintos, valores y ambiciones.

En una crisis, lo más importante es la respuesta efectiva del líder. Hay problemas reales que resolver y que exigen medidas concretas. Pero la percepción pública también es importante para un buen liderazgo. En este sentido, el caso de Hoover también es instructivo. Tenía un buen estilo de gestión. Fue lo que lo hizo ser elegido en primer lugar. Como político, era presentable y digno, pero si se revisa la situación, había señales de advertencia. Parecía un hombre frío en público. Nunca le gustaron las multitudes ni los contactos superficiales con otros políticos. Era un orador aburrido, rara vez sonreía y, cuando lo hacía, no era una sonrisa que iluminara el lugar.

Algunos de estos elementos son algo innato y están fuera del control del líder; otros se pueden trabajar. Pero Hoover tenía una concepción limitada de la conexión entre la personalidad y el público, en un momento en que eso era cada vez más importante, con el auge de la política y los medios de comunicación de masas. Y quizá lo peor de todo es que, en un momento de inmensa incertidumbre, y cuando la propia sociedad parecía desmoronarse, parecía insensible al sufrimiento de la gente. Hoover era dolorosamente incapaz de mostrar empatía, incluso de fingirla. No solo era incapaz de mostrarla, es que carecía de ella.

No hubo mejor ejemplo de las limitaciones de Hoover como líder, ni peor presagio para su futuro, que su gestión (o mala gestión) de la «Marcha del Ejército del Bonus» a mediados de 1932. Unos 43 000 veteranos del Ejército que habían luchado en la Primera Guerra Mundial quince años antes, muchos de los cuales se encontraban ahora sin hogar y sin empleo, se reunieron en Washington D. C. Tanto entonces como ahora, los veteranos solían estar desatendidos, y se les homenajeaba en tiempos de guerra, pero se les abandonaba a su suerte para que sufrieran las cicatrices físicas y psicológicas de la batalla mientras el resto de la sociedad seguía adelante. En 1932 su situación era especialmente sombría. Desesperados y sin trabajo, con sus familias hambrientas a cuestas, los veteranos exigieron al gobierno federal el pago de una bonificación prevista para 1945, trece años más tarde. Su argumento era claro: no necesitamos ese dinero dentro de trece años. Lo necesitamos ahora.

Hoover se opuso a su demanda, y el Senado lo apoyó. Desde un punto de vista puramente económico, la decisión tenía sentido: las prestaciones a los veteranos ya ocupaban alrededor del 25% del presupuesto federal de 1932, y concederles un pago anticipado habría significado que se estarían saltando la fila, por delante de otros estadounidenses que sufrían y que no merecían menos ayuda. La postura de Hoover era «lógica». Pero no era momento para la lógica.

Tras el voto negativo del Senado, la mayoría de los veteranos aceptó lo ocurrido y volvió a casa o siguió vagando por el país. Pero unas 10 000 personas se quedaron viviendo en una especie de campamento y en edificios gubernamentales abandonados. Hoover ordenó que se les proporcionaran catres, mantas y suministros básicos (aunque poca gente lo sabía). Sin embargo, su presencia constante a pocos pasos de la Casa Blanca era una vergüenza para el presidente, una fuente de vergüenza para la nación y para un gobierno que era incapaz de atender a sus ciudadanos que más se habían sacrificado y eran víctimas de una crisis que no era culpa suya.

Finalmente, el 28 de julio, la situación empeoró. La policía local recibió la orden de desalojar campamentos en lugar de esperar a que los veteranos se fueran a su propio tiempo. Cuando algunos de ellos volvieron al campamento, la policía les disparó, matando a dos hombres: William Hushka y Eric Carlson. Hushka era un inmigrante de Lituania y tenía veintidós años en 1917 cuando vendió su carnicería en San Luis para alistarse en el Ejército y luchar para «lograr un mundo seguro para la democracia». Carlson, padre de familia de Oakland, California, había sobrevivido por poco a la brutal guerra de las trincheras del norte de Francia. Eran el tipo de hombres que en 1932 habían estado lo bastante desesperados como para hacer el viaje a la capital de la nación para pedir ayuda a sus líderes, solo para morir tiroteados por quienes se suponía que debían protegerlos.

Tras el tiroteo, la policía entró en pánico y pidió ayuda federal a la Casa Blanca. En lugar de reaccionar con calma, Hoover perdió el rumbo. Se había convencido a sí mismo de que la criminalidad y la agitación comunista desempeñaban un papel en la protesta del Bonus Army (en realidad, aunque los activistas comunistas intentaron implicarse, los veteranos los rechazaron de forma abrumadora). Consideró que el acontecimiento era una señal de anarquía en potencia. Llamó al general Douglas MacArthur, que rápidamente reunió un ejército dirigido por los generales George S. Patton y Dwight D. Eisenhower. Estos tres futuros comandantes condecorados de la Segunda Guerra Mundial concentraron sus miras, y su armamento, en los hambrientos veteranos y sus familias.

Esa tarde, al mando de MacArthur, el 12.º Regimiento de Infantería y el 3.º Regimiento de Caballería, junto con cinco tanques comandados por Patton, formaron en la Avenida Pennsylvania. Miles de empleados federales se alinearon en la calle para contemplarlo todo, pensando que se trataba de un desfile patriótico. Los Bonus Marchers vitorearon a los militares, creyendo que los soldados estaban allí para honrarlos como veteranos. Pero MacArthur ordenó a la caballería que los atacara. Después, la infantería entró en los campamentos y derribó los refugios improvisados. Los veteranos huyeron a través del río Anacostia a su campamento más grande, y solo entonces Hoover ordenó detener el asalto, orden a la que MacArthur hizo caso omiso. En la violencia y el caos, cincuenta y cinco veteranos resultaron heridos.

Una mujer abortó. Un bebé de doce semanas llamado Bernard Myers murió, víctima del ataque con gas lacrimógeno del ejército. Las tropas quemaron el campamento hasta los cimientos, y las imágenes quedaron grabadas para tener una fama perenne.

Buena parte del país se mostró furioso. Aunque lo ocurrido no fuera culpa directa de Hoover, su instinto frío y tecnocrático lo había llevado a ver al Bonus Army como una bola de alborotadores y subversivos en lugar de como lo que realmente era: víctimas, que preferirían no haber estado allí, para empezar. Hoover no hizo nada para castigar a los generales por su violencia contra los ciudadanos estadounidenses y los veteranos del Ejército, a pesar de que el general MacArthur se había saltado descaradamente sus órdenes. La debacle del Bonus Army no fue lo único que erosionó lo poco que quedaba del apoyo público de Hoover, pero fue un buen símbolo de su liderazgo reaccionario e insolidario ante la crisis. Cuando dejó el cargo lo despreciaban tanto como lo habían admirado pocos años antes.

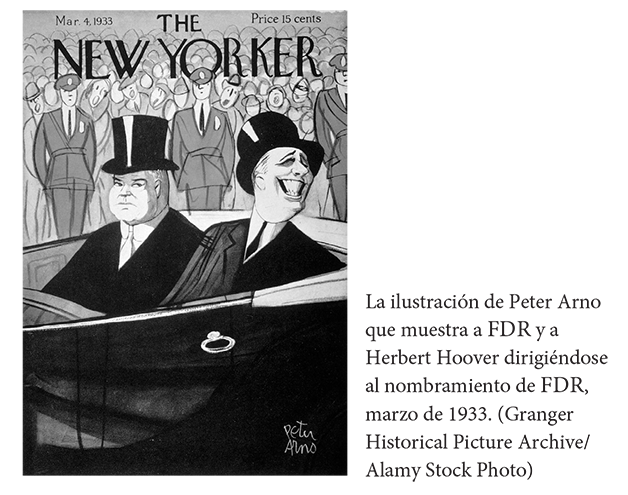

Hay un divertido dibujo (de Peter Arno) que debía aparecer en la portada del número del New Yorker del 4 de marzo de 1933, pero que nunca llegó a publicarse. Representa la procesión inaugural hacia el Capitolio del recién elegido presidente Franklin Delano Roosevelt y muestra a Roosevelt y a Hoover juntos con sombreros de copa montados en un coche. Esta tradición decimonónica, una gran favorita de los medios de comunicación, obliga al vencedor y al perdedor de las elecciones presidenciales a compartir un incómodo viaje en coche descubierto hasta la ceremonia de investidura en Washington D. C., en una pomposa muestra de «bipartidismo». En la ilustración de Arno, como en la realidad, Hoover muestra un aspecto hosco. Roosevelt, con la cabeza vuelta hacia la multitud, muestra una sonrisa absurda y caricaturesca.

La ilustración de Arno pretendía burlarse un poco de ambos individuos, al modo esnob clásico del New Yorker. Pero también capta la imagen que se tenía de los dos líderes en aquella época. La expresión de Hoover es básicamente la esencia lúgubre de su enfoque de la Gran Depresión. En cuanto a Roosevelt, su comportamiento demasiado entusiasta era un guiño a la suposición de que un hombre con sus antecedentes sería todavía menos eficaz que Hoover a la hora de hacer frente a la Depresión.

Roosevelt era un aristócrata estadounidense de la acaudalada zona del valle del Hudson, en el estado de Nueva York, mientras que Hoover había crecido en pequeñas ciudades de Iowa y Oregón y había salido adelante a partir de un origen modesto. A diferencia de este que había destacado en sus estudios y en su vida profesional antes de dedicarse a la política, Roosevelt había sido un estudiante mediocre en Harvard y una persona de la alta sociedad a tiempo completo. No consiguió graduarse en la Facultad de Derecho de Columbia y quiso dedicarse a la política, con la idea de convertirse en presidente; su inspiración fue su primo lejano Theodore (Teddy) Roosevelt, el vigésimo sexto presidente de Estados Unidos. Pero aparte de un apellido famoso y sus enormes privilegios, el joven Franklin parecía tener poco a su favor. Solo cuando se metió en política, aparentemente por pura ambición personal y privilegio, fue el momento en el que comenzó a mostrar verdadero talento y potencial de liderazgo. Como ayudante del secretario de Marina en el gobierno de Woodrow Wilson durante la Primera Guerra Mundial, y más tarde como gobernador de Nueva York, cargo que ocupaba cuando se produjo el desplome de 1929, adquirió una valiosa experiencia, forjándose un perfil nacional y una reputación de político dinámico y progresista. Pero incluso cuando llegó a la Casa Blanca, una victoria que muchos consideraban que se debía sobre todo a la terrible crisis económica y a la ineptitud de Hoover, Roosevelt siguió teniendo fama de oportunista, evasivo, indirecto e incluso de ser un pensador perezoso y poco serio.

Entonces, ¿cómo es que un presunto peso ligero como Roosevelt se convirtió en una figura mítica en la historia presidencial de Estados Unidos, a la que el electorado estadounidense votó repetidamente, hasta el punto de que tras su muerte se establecieron por primera vez límites a los mandatos para que ninguna persona pudiera ocupar la presidencia durante tanto tiempo?

A uno de los historiadores estadounidenses más influyentes del siglo XX, Richard Hofstadter, le fascinaba esta cuestión. Hofstadter, que alcanzó la mayoría de edad en la década de 1930, cuando Roosevelt ocupaba la presidencia, creía que una de las cosas que transformó a este presidente fue la adversidad; en concreto, haber contraído la polio en 1921, cuando ya tenía treinta y nueve años. Pasó varios años recuperándose y necesitó una silla de ruedas el resto de su vida. En una época anterior a los medios de comunicación visuales, pudo ocultar su discapacidad a la mayoría de los estadounidenses. Hofstadter especuló con la posibilidad de que este calvario reforzara el carácter de Roosevelt, haciendo que el antiguo niño mimado perteneciente a una fraternidad universitaria con ansias de privilegios comprendiera el sufrimiento de los demás, en especial el de los débiles y vulnerables.

Hofstadter era un liberal de la época de la Guerra Fría y sentía una profunda hostilidad hacia lo que consideraba ideologías «totales» o radicales, incluidos el fascismo y el comunismo, y para él, uno de los principales ingredientes del éxito de Roosevelt era precisamente aquello de lo que lo habían acusado sus críticos: flexibilidad ideológica sin compromisos básicos.6 Muchos historiadores han discrepado en los últimos años de esta visión un tanto condescendiente de FDR, pero este era el prisma a través del cual dos generaciones de estudiosos veían su presidencia; en lugar de fijarse en la sustancia de su liderazgo político, con frecuencia se centraban en su personalidad. Según esta interpretación, muchas de las características de Roosevelt que antes parecían debilidades resultaron ser fortalezas, cualidades necesarias para liderar con éxito una crisis.

Por ejemplo, se ha hablado mucho de la educación aislada de Roosevelt, que a él pareció funcionarle y que le proporcionó un creíble sentido de seguridad en sí mismo como adulto. Recibió clases particulares desde pequeño, y su madre siempre le dijo lo especial que era, lo mantuvo apartado de los niños menos principescos, lo vestía y lo fotografiaba con atuendos extravagantes... Este tipo de educación podría haber convertido a cualquiera en un adulto egocéntrico, socialmente inepto y con poca consideración por los demás. De alguna manera, en el caso de Roosevelt, eso le proporcionó una confianza innata y lo protegió una vez estuvo en una posición de poder. Era como si pudiera funcionar en una especie de burbuja, imperturbable ante el caos que lo rodeaba. Con lo que resultó ser un fuerte sentido del bien público combinado con un indomable espíritu de lucha y una vena de crueldad, Roosevelt resultó ser una fuerza política como sus contemporáneos no habían visto.

Hofstadter utilizó el término francés noblesse oblige para describir la actitud que Roosevelt compartía con su esposa (y prima) Eleanor, que también tuvo una educación privilegiada y protegida y una impresionante (y larga) carrera pública. Implicaba la idea de que, desde una posición de nobleza, uno reconoce su inmenso privilegio y lo ve como un motivo de peso para trabajar por los demás, haciendo hincapié en la idea de que los miembros más y menos privilegiados de la sociedad comparten un destino común, y que la «interdependencia» (como la llamaba Roosevelt) beneficiaría a todos.

Los historiadores han escrito mucho sobre la poderosa y desigual coalición de votantes del New Deal (Nuevo Trato) que le sirvió a Roosevelt para ganar una elección tras otra y que estaba formada por trabajadores industriales, agricultores rurales, afroamericanos, minorías religiosas, sureños blancos e inmigrantes urbanos, y que siguió constituyendo la base electoral del Partido Demócrata durante más de treinta años. Pero quizá la característica más llamativa del éxito político de Roosevelt fue que se convirtió en un admirado defensor de los estadounidenses más pobres y, al mismo tiempo, en la bestia negra de muchos de los más ricos y poderosos, que lo consideraban un tirano peligroso y, quizá lo peor de todo, un traidor a su clase.

Lo que a Roosevelt le faltaba en ideas fijas y convicción ideológica lo compensaba con una energía política sin límites. Sus primeros cien días en el cargo se han convertido en materia de mitología política: sin duda, los tres primeros meses más importantes de cualquier administración presidencial desde la de Abraham Lincoln. El New Deal de Roosevelt, el largo y elaborado conjunto de políticas que pretendían poner fin a la Depresión mediante grandes inversiones públicas y poniendo a los estadounidenses a trabajar, transformó la política y la economía estadounidenses (y mundiales). Aunque no alcanzó necesariamente sus objetivos en términos puramente «económicos» (es decir, la economía estadounidense siguió «deprimida» durante toda la década de 1930), logró algo más importante: dio esperanzas a la gente, le devolvió la moral y la autoestima y le mostró un tipo de liderazgo que anteponía el interés público. A lo largo de su presidencia, Roosevelt fue capaz de convencer a una pluralidad del pueblo estadounidense, a través de una amplia muestra demográfica y geográfica, de que se preocupaba por su bienestar material y social, y de que estaba dispuesto a luchar por ellos. Este espíritu de lucha le ayudó no solo en sus cuatro carreras presidenciales, sino también en las elecciones al Congreso, donde disfrutó de una mayoría constante y de apoyo durante todo su mandato.

El optimismo de FDR y su entusiasmo juvenil eran producto de su educación y temperamento, y se convirtieron en la esencia de su programa político. Sin realmente aprender de nadie, fue capaz de transmitir su confianza a la nación. Fue uno de los primeros políticos estadounidenses en hacer un uso generalizado de la radio, y tenía un don natural para ello: las famosas conversaciones junto al fuego, en las que Roosevelt hablaba de forma coloquial sobre sus políticas, daban al público la sensación de que su administración sabía lo mal que le iban las cosas a la gente, la escuchaba y actuaría siempre en su favor.

FDR tenía una habilidad especial, muy difícil de analizar o emular, para hacer que sus vagas perogrulladas optimistas calaran (incluso para la posteridad), mientras que las de Hoover, no muy diferentes, fracasaban y se recordaban con sorna. No está del todo claro por qué cuando Hoover dijo «la prosperidad está a la vuelta de la esquina» a la gente le pareció algo absurdo, pero cuando FDR dijo (en su primer discurso de investidura) que «no tenemos nada que temer salvo al propio miedo» a la gente le pareciera una frase inspiradora. Puede que tuviera algo que ver con la energía de Roosevelt, su forma de hablar, un cierto carisma del que carecía Hoover, y la impresión que dio desde el principio de su presidencia de que tenía la intención de pasar de las palabras a los hechos, cosa que Hoover no había cumplido. Pero también se debía a la sensación que transmitía de que sentía una responsabilidad personal, como presidente y líder, respecto a cómo le iba a la gente. Puede que no hayamos nacido con las ventajas de Roosevelt ni seamos capaces de igualar sus habilidades políticas, pero hay algo que podemos aprender de él sobre el liderazgo de éxito: creó buenas políticas que estaban a la altura de su elevada retórica y satisfacían las necesidades reales de la gente que luchaba en tiempos de crisis, y lo hizo de un modo que dejaba claro que lo que estaba en juego, para él, no era meramente político, sino también personal. De este modo, Roosevelt pudo eliminar problemas serios (e infravalorados), no solo a su propio liderazgo o a su presidencia, sino al propio sistema económico y político estadounidense.

Probablemente, la amenaza más importante en la década de 1930 para la presidencia de Roosevelt, e incluso para el propio sistema político estadounidense, fue Huey Long, de Luisiana, también conocido como Kingfish. Ninguna figura política estadounidense de la época (aparte de FDR) fue más llamativa ni causó mayor impresión en la gente. La imagen que tenemos de este controvertido hombre, filtrada a través de las pocas grabaciones suyas que han sobrevivido, es la de un orador altisonante, de rostro desorbitado y cabellos alborotados, que gesticulaba de forma extravagante ante su audiencia cautivada y les comunicaba a gritos con un marcado acento sureño sus grandes planes, entre los que se incluían frenar la codicia de los estadounidenses más adinerados, enfrentarse a las grandes compañías petroleras, redistribuir la riqueza y asegurarse de que la economía estadounidense funcionara para todos, de modo que «nadie fuera demasiado grande, nadie fuera demasiado pequeño, nadie fuera demasiado rico, nadie fuera demasiado pobre».7 Debemos echar un vistazo a la carrera de este líder para ver a qué fuerzas políticas y sociales tuvo que enfrentarse Roosevelt y cómo superó tales retos para mantenerse en el poder.

Long, un ambicioso abogado procedente de un pueblo modesto y pequeño, fue elegido gobernador de Luisiana en 1928, un año antes del desplome de Wall Street. Tras su primer mandato, un periodo agitado en el que su estrella cayó y volvió a subir, y con el país sumido en una crisis económica, Long pasó de la política estatal a la nacional. En 1932, al mismo tiempo que Roosevelt ganaba la presidencia, Long era elegido senador demócrata por su estado. Sin embargo, además de hacerse famoso en Washington como un irritante latoso, mantuvo el control absoluto de la política de Luisiana: mangoneó y menospreció al gobernador elegido (en realidad, era una marioneta del propio Long), dictó leyes en la legislatura estatal, nombró a sus cómplices para puestos clave, intimidó a críticos y oponentes, y dejó claro que no toleraría que se pusieran trabas a su agenda política o personal.

Long era muy popular entre los pobres, tanto en su propio estado (muy afectado por la Depresión) como en el resto del país. No es difícil comprender por qué. Les explicaba por qué el país estaba en depresión y por qué ellos sufrían. Nombró culpables y propuso soluciones. Sus discursos, tanto en persona como en la radio (él también era bueno en ese medio) enfurecían a sus oyentes y los entretenían. Les hablaba en un lenguaje que entendían bien, y utilizaba metáforas con las que se sentían identificados en sus vidas, y les hacía sentir como si fuera uno de ellos. Insistió, en los momentos más oscuros de la Depresión, en que haría «de cada hombre un rey, para que no existiera un hombre o una mujer que no tuviera lo necesario para vivir, que no dependiera de los caprichos de los barones financieros para vivir», y a la gente que vivía en una pobreza aplastante, así como a muchos que habían sido expulsados de la clase media, les dio la esperanza de que podrían llegar a tener poder, y se aseguró de que entendieran que él era el único hombre que podía lograrlo.8

Aunque Long era claramente un sureño y formaba parte de una larga tradición política populista del sur de Estados Unidos, mucha gente del mundo reconocerá a alguien de su tipo: el político que arremete contra la clase dirigente, que habla en nombre del «pueblo», que promete arreglar el sistema roto y ayudar a los olvidados, y a cambio exige sumisión a su autoridad. Los medios de comunicación y los académicos occidentales suelen referirse a estas figuras políticas como populistas. Hay algo de cierto en ello, pero el problema con el término «populismo» hoy en día es que se usa por flojera como sustituto de una serie de características políticas y personales, como el autoritarismo, la xenofobia, el fanatismo patriótico, el fascismo, el racismo y el machismo. El término «populista», cuando aparece en los medios de comunicación o incluso en el mundo académico, es casi siempre un peyorativo, que con frecuencia solo significa cualquier tipo de política que los liberales odian y los conservadores temen, y se basa en gran medida en lo que los líderes dicen (y en cómo lo dicen) y no en lo que hacen. Un político que propone aumentar los impuestos a los multimillonarios y otro que pide la deportación de los inmigrantes suelen ser tratados como dos tipos paralelos de «populistas», aunque el fondo de sus programas no podría ser más diferente.9

Huey Long era realmente un populista, en el sentido histórico preciso del término. Era un heredero del Partido Populista original de finales del siglo XIX en Estados Unidos, que se centraba (al menos en su visión de sí mismo) en proteger a los agricultores rurales y a las comunidades locales de las fuerzas de los poderes nacionales centrales y de los mercados financieros lejanos. A diferencia de muchos de los llamados populistas de nuestros días, la principal razón por la que tanta gente quería a Long no era solo por lo que decía, sino por lo que hacía. O más bien, para ser precisos, porque, al igual que Roosevelt, decía lo que hacía y hacía lo que decía.

Durante una grave crisis económica, lo que más preocupa a la mayoría de la gente es la supervivencia y los beneficios materiales. A Long no le importaban los modales, el civismo o la respetabilidad, porque a sus electores tampoco les importaban esas cosas. Les importaban los resultados. Gracias a Long, los obtuvieron. Cuando Long se convirtió en gobernador de Luisiana, el estado solo tenía 476 kilómetros de carreteras de cemento, 56 kilómetros de carreteras de asfalto, 9 000 de caminos de grava y tres puentes principales, ninguno de los cuales cruzaba el río Mississippi. Solo siete años después, en 1935, cuando Long fue asesinado tras gobernar el estado como si fuera su feudo, este tenía 4 000 kilómetros de carreteras de cemento, más de 2 000 kilómetros de carreteras de asfalto, más de 15 000 kilómetros de caminos de grava y más de cuarenta puentes principales.10

Este tipo de progreso durante los peores años de la Depresión fue la prueba, para mucha gente, de que Huey Long era un hombre que no se limitaba a hablar, sino que cumplía lo que decía. Mejoró la vida de la gente de forma directa y concreta. Luisiana era un estado desesperadamente pobre cuando Long fue elegido por primera vez, y siguió siéndolo después de su muerte. Hoy sigue siendo pobre. Pero Long dejó al estado, y a sus habitantes, en mejores condiciones de las que los encontró.

Pero mientras los partidarios de Long veían a un héroe que los protegía de la avaricia de los barones financieros y se preocupaba por su bienestar en los peores tiempos, las élites estadounidenses, los editores de revistas de Nueva York, los profesores de Cambridge y New Haven, los grupos cerrados de Washington, los magnates de los negocios de todo el mundo, veían algo mucho más siniestro y aterrador. Veían a un hombre que los amenazaba a ellos y a las cosas que más valoraban. La Depresión provocó una enorme desilusión mundial con la democracia liberal y el capitalismo, que muchos, incluso en Estados Unidos, consideraban los culpables de la crisis. Cualquiera en los años treinta que observara las consecuencias de la crisis en Europa se daría cuenta de que, mientras las democracias parlamentarias como la británica y la francesa se esforzaban por recuperarse, los dos países que parecían sobrevivir a la crisis, e incluso prosperar, eran la Alemania nazi y la Unión Soviética. Muchos estadounidenses, como otros ciudadanos de todo el mundo, veían a Hitler como un modelo político, mientras que otros pensaban que Stalin mostraba el camino a seguir. Comunistas y fascistas eran ideológicamente opuestos en todas las cuestiones importantes, y los dos movimientos estaban en guerra en lugares como España y Francia, pero en aquel momento parecía razonable suponer (y muchos intelectuales lo hicieron) que el futuro del mundo occidental no sería liberal y democrático, sino fascista o comunista.

De hecho, en este contexto, cuando la democracia liberal parecía tambalearse en todas partes, incluso en Estados Unidos, muchas élites norteamericanas veían a Long como un demagogo fascista que tenía el potencial de acabar con todo el frágil sistema. En sus revistas y en sus cenas, se referían a él como el Hitler o el Mussolini americano. Años más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial, Long fue la inspiración para el personaje principal de la novela de Robert Penn Warren Todos los hombres del rey (1946); con Hitler y Mussolini sin duda en mente, la novela y la película de 1949 derivada de ella presentaban a Long como Willie Stark, un bravucón cínico y sediento de poder que tuvo un final merecidamente violento.

A los críticos de Long en aquella época les molestaba su lenguaje corporal y sus gestos, que les parecían una desagradable combinación de Hitler y un tipo borracho en una feria del condado. Otros lo veían como una especie de comunista. Dependía del tipo de amenaza que creyeran que representaba. Algunos tenían buenas razones para temerle. La Standard Oil Company estaba acostumbrada a dirigir Luisiana (y otros estados del Golfo) como si fuera una extensión de su negocio, y los predecesores de Long con frecuencia no hacían más que aprobar sus deseos con decretos apropiados. Long dejó claro que esos días acabarían con él en el cargo, lo que le granjeó la enemistad eterna de esas empresas y sus servidores políticos.

Pero al impulsar su agenda, Long actuó como un individuo autoritario con poco respeto por las instituciones democráticas, excepto como medio para ser elegido y ejercer el poder. Tanto los liberales como los conservadores moderados tienden a venerar y fetichizar las instituciones, como los órganos legislativos y los tribunales superiores, y las consideran el fundamento y la esencia de una sociedad democrática, o el único medio posible de promover sus programas políticos. Para ellos, Long era un tirano demagogo y corrupto, y no les faltaba razón: despreciaba a cualquiera que intentara ponerle freno, y se comportaba como un dictador en su estado mientras argumentaba que lo que importaba era lo que era mejor para el pueblo y que aquellos que se enfrentaban a él lo hacían para perjudicar a la gente, al pueblo que solo él representaba.

Pero ¿qué sentido tiene la «democracia» en una época de terribles dificultades ecológicas y de una gran pobreza? Este es el mismo enigma al que nos enfrentamos hoy en gran parte del llamado mundo en desarrollo, que tiene mucho en común con la Luisiana de los años treinta. Si uno viajara del Upper East Side de Manhattan a la Luisiana rural de los años treinta y advirtiera a los partidarios de Long de los peligros del autoritarismo y de que Long no respetaba las instituciones ni el proceso democrático, los lugareños podrían responder diciendo que esas cosas están muy bien, pero que él era el responsable de la construcción de la carretera que conectaba su pequeña granja con el pueblo cercano, o del hospital que salvó a su hijo, o de la escuela que, por primera vez en la historia, enseñaba a sus hijos a leer y escribir. Las compañías petroleras y los políticos establecidos que odiaban a Long y luchaban contra él con uñas y dientes no habían hecho nada por estas personas, que eran en gran medida invisibles para ellos, y si pensaban en ellos, era sobre todo como bárbaros a las puertas. La «democracia» no había hecho nada para proteger a esta gente de los efectos de una quiebra financiera en Nueva York.

¿Por qué los pobres de Luisiana o de cualquier otro lugar de Estados Unidos deberían dar prioridad a la «democracia» frente a los beneficios materiales, la ayuda durante una terrible Depresión y un líder que parecía preocuparse por ellos? La plataforma política nacional de Long, la Share Our Wealth (Compartir nuestra riqueza), que pedía crear más millonarios, proponía poner un tope a la riqueza de 5 millones de dólares (unos 111 millones en dólares de 2023) y proporcionar subsidios básicos de 5 000 dólares (unos 111 000 en 2023) a todas las familias para que pudieran tener «un hogar y las comodidades de un hogar, incluyendo un automóvil y una radio, las cosas que se necesitan en esa casa para vivir», era brillantemente ganadora.11 Para los críticos de Long, sus propuestas estaban hechas al aventón y eran irrealizables. Pero esta crítica no era acertada. Long era popular e incluso querido entre los pobres porque sus discursos y programas abordaban un problema real (y permanente) en Estados Unidos, con el que se identificaban millones de personas, especialmente durante la Depresión: la desigualdad económica.

En septiembre de 1935, un joven médico de Luisiana, molesto por los métodos autoritarios de Long contra un juez que era miembro de su familia, mató al senador de un disparo. Long solo tenía cuarenta y dos años y, al parecer, estaba preparando su candidatura a la presidencia en 1936. Así terminó de forma abrupta una de las carreras más fascinantes de la política estadounidense, y el comienzo de una gran pregunta: ¿qué podría haber llegado a ser?

Long había tenido una relación turbulenta con FDR, pasando de aliado a crítico y a adversario, afirmando que el New Deal de Roosevelt no era suficiente para proteger al pueblo estadounidense y que solo el programa Share Our Wealth de Long podría lograrlo. Como demostró el historiador Alan Brinkley en su clásico libro de 1982 Voices of Protest [Voces de protesta], Long veía a Roosevelt como el mayor obstáculo en su camino hacia el poder nacional, y Roosevelt veía a Long como la amenaza más importante para su presidencia, e incluso para el propio sistema estadounidense, llamándolo «uno de los dos hombres más peligrosos de Estados Unidos» (el otro, según FDR, era el general MacArthur). El año electoral de 1936 iba a ser el gran enfrentamiento entre ellos y, quizá indirectamente, entre democracia y autoritarismo.12

Es imposible decir con seguridad qué habría ocurrido si Long hubiera vivido, pero lo cierto es que habría sido difícil para cualquiera, incluso para Long, derrotar a Roosevelt en 1936. Una razón es que muchos estadounidenses temían el autoritarismo de Long o despreciaban sus propuestas. Pero la razón principal es que Roosevelt era simplemente un presidente demasiado exitoso, un político demasiado hábil. Por muy popular que fuera Long entre los pobres, Roosevelt también lo era, y de manera extraordinaria. De hecho, el mayor problema de Long como candidato habría sido que era querido por mucha gente que también quería a Roosevelt, incluso en el sur.

En última instancia, el mayor instrumento político de Roosevelt como líder, y que le sirvió para defenderse del desafío de Long (y de otros), fue el New Deal, y su capacidad para conseguir que el público identificara con él las políticas que les ayudaban en tiempos desesperados. No se enfrentó a Long, ni lo criticó, ni ignoró los problemas (reales) que planteaba; no se molestó en advertir a la opinión pública sobre el autoritarismo de Long, ni lo comparó con Hitler, ni se limitó a tacharlo de «demagogo» como hicieron tantos otros, entonces y después. En vez de eso, en una brillante táctica de liderazgo, lo incorporó a sus políticas. El llamado Segundo New Deal, que su gobierno lanzó en 1935, fue en cierto modo una respuesta inteligente a la insurgencia política de Long.

El objetivo oficial del New Deal era estimular la economía estadounidense, pero probablemente su característica más importante fue lograr que la gente tuviera trabajo (haciendo, en lo esencial, cualquier cosa), poner dinero en sus bolsillos y restaurar el tejido básico de la sociedad. El New Deal transformó por completo el tejido social, la economía, las infraestructuras y el paisaje físico del país. Incluyó enormes obras y proyectos públicos, como la Tennessee Valley Authority. Los trabajadores y agricultores estadounidenses dependían de la National Recovery Administration y de la Works Progress Administration, a las que llegaron a querer. Los músicos del folk y del blues, negros y blancos, escribieron canciones que alababan estas instituciones.13 Roosevelt y sus funcionarios sabían que los artistas y escritores desempleados también necesitaban comer, y con sabiduría los pusieron a trabajar para su gobierno, pintando, ilustrando, escribiendo, fotografiando y documentando el impacto de la Gran Depresión y el New Deal en el pueblo estadounidense, a través de agencias tan importantes como el Federal Art Project. De este modo, FDR se ganó la gratitud y lealtad de numerosos estadounidenses de talento que luego apoyaron y promovieron su programa y convirtieron el New Deal, un programa económico, en una atractiva institución cultural. En lo político, todas estas medidas fueron el escudo protector de Roosevelt. Y dejaron un importante legado que, a pesar de los intentos de sucesivas generaciones de políticos de los dos grandes partidos por desmantelarlas, hizo de Estados Unidos un país habitable para muchos de sus ciudadanos.14

El New Deal tuvo críticos vociferantes, antes y después. Desde la derecha, los ideólogos del «libre mercado», los antiestatales y varios opositores conservadores del New Deal insistieron en su supuesta incapacidad para rescatar la economía y lamentaron el poder que se otorgaba a sí mismo el gobierno estadounidense para dirigir e influir en esta.15 A los grupos empresariales y a las grandes corporaciones les disgustó en especial el resurgimiento y la potenciación de los sindicatos por parte del New Deal, que habían podido destruir en gran medida en la década anterior con la ayuda de administraciones favorables a las empresas. Desde la izquierda, los marxistas consideraban que el principal objetivo de Roosevelt era salvar al capitalismo de una revolución socialista, lo que visto desde hoy día era improbable, pero dado lo que estaba ocurriendo en el mundo, no parecía descabellado en aquel momento. Más recientemente, los críticos liberales y neoliberales pusieron de relieve el modo en que el New Deal afianzó la discriminación racista por parte del gobierno federal; bajo la presión de los congresistas demócratas del sur, un componente crucial de la coalición del New Deal de Roosevelt, los programas favorecieron en ocasiones a los trabajadores y agricultores blancos, o excluyeron por completo a los afroamericanos, creando un inquietante legado que sobrevivió a su presidencia. Según el politólogo Ira Katznelson, en su obra Fear Itself [El propio miedo, 2013], fue un desafortunado pacto con el diablo, necesario para mantener la democracia en Estados Unidos y para acabar con las poderosas ideologías antiliberales que se impusieron en el mundo (y en el propio país) en la década de 1930.16

Desde un punto de vista puramente económico, el New Deal no consiguió sacar al país de la Depresión; solo la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en diciembre de 1941 pudo hacerlo, a través de un programa de gasto militar público masivo que empequeñeció cualquier cantidad que el gobierno hubiera gastado en todos los programas del New Deal juntos. (Más tarde veremos el resultado de esto). Pero esta crítica pasa por alto un punto crucial. Se nos dice constantemente que vivimos en una economía, y con frecuencia olvidamos que en lo que vivimos es en una sociedad. Esto es algo que Roosevelt siempre entendió, a diferencia de los últimos presidentes estadounidenses, y fue uno de sus mayores puntos fuertes como líder. Al proporcionar a la gente trabajo y seguridad, y reforzar los lazos sociales entre ellos, el New Deal elevó la moral, devolvió a la gente el sentido del orgullo propio y construyó la cohesión nacional. Algunas de sus leyes más importantes no tenían nada que ver con la economía per se; por ejemplo, la Ley de Seguridad Social, aprobada en 1935, no generó crecimiento, pero proporcionó una red de seguridad tanto financiera como psicológica. Del mismo modo, la Ley Nacional de Relaciones Laborales, también aprobada en 1935, no impulsó la economía en el sentido en que a los economistas de hoy les gusta medir las cosas, pero al proteger los derechos de los trabajadores a unirse al sindicato y a negociar colectivamente con sus empleadores y al tratar de acabar con las prácticas laborales abusivas en el mundo empresarial, reforzó la posición de los trabajadores en la economía estadounidense durante décadas.

Como líder, Roosevelt sabía, por temperamento, aunque no por intelecto, que los periodos de crisis eran una oportunidad para sacar adelante unas políticas que eran necesarias y que de otro modo jamás habrían logrado aprobarse. Cuando promulgó las dos medidas, el Partido Republicano las calificó de «socialistas» y «antiamericanas», e hizo una campaña agresiva en contra de ellas. Pero una abrumadora mayoría del público reconoció ambas leyes como lo que eran: una ayuda necesaria para quienes la necesitaban. La National Labor Relations Board (NLRB) ha perdurado hasta el presente, y la Seguridad Social ha seguido siendo un programa extremadamente popular, intocable, incluso entre muchos conservadores. Esta conectividad, la sensación de que el gobierno se interesaba por los ciudadanos fue también una de las razones por las que la sociedad estadounidense fue capaz de movilizar su frente interno con tanta rapidez y eficacia una vez que entró en guerra en Europa contra Alemania y en Asia contra Japón.

Como líder político, Roosevelt nunca se presentó como otra cosa que no fuera un capitalista comprometido y consideraba que su papel era proteger el sistema estadounidense. No era socialista ni comunista en el sentido en que se entendían esos términos en su época, aunque, en 2023, sus políticas del New Deal le hubieran llevado a ser tachado de «extrema izquierda» por la mayoría de los medios de comunicación e incluso por el Partido Demócrata. El Partido Comunista lo apoyó en las elecciones de 1936, y muchos de los propagandistas más entusiastas del New Deal eran comunistas o similares, pero Roosevelt no sentía ninguna afinidad con ellos, y su gobierno continuó la política federal de perseguirlos. Roosevelt tampoco era un héroe antirracista: estaba perfectamente dispuesto a sacrificar los derechos civiles en aras de su agenda más amplia, como cuando, durante la Segunda Guerra Mundial, su administración envió de forma vergonzosa e injustificada a ciudadanos estadounidenses de origen japonés a campos de internamiento en nombre de la «seguridad nacional» y el gobierno estadounidense inundó el país de propaganda racista en tiempos de guerra. El carácter implacable de Roosevelt como líder, que tan bien sirvió al público durante la Depresión, le aseguró repetidas victorias electorales y le ayudó a llevar a los Aliados a la victoria sobre Alemania y Japón en la guerra, tenía, es cierto, un lado oscuro.

Pero Roosevelt fue inmensamente popular entre los afroamericanos, así como entre otras minorías de Estados Unidos, no porque los engañara o los embaucara, sino porque sus políticas ayudaron a muchos de ellos en tiempos difíciles en extremo, y es probable que fuera uno de los pocos presidentes desde Lincoln bajo el que la vida de los afroamericanos mejoró de forma notable, aunque continuara la discriminación racista. La presidencia de Roosevelt fue también el comienzo del cambio de los votantes negros (al menos los que podían votar) del Partido Republicano (el partido de Lincoln) al Partido Demócrata, un proceso que se completó durante la presidencia de Lyndon B. Johnson en la década de 1960. Los afroamericanos respondieron de un modo positivo, y llegaron a desarrollar una lealtad hacia un líder que reconocía su sufrimiento y les ayudaba.

Al final, gran parte del éxito de Roosevelt (y de la supervivencia del sistema estadounidense) fue, quizá irónicamente, el radicalismo del propio New Deal, que debe entenderse en el contexto de una época en la que las ideas y los movimientos fascistas y comunistas se movían con confianza por todo el país, y Huey Long parecía (antes de su asesinato) encaminarse hacia el poder nacional. En el apogeo del New Deal, dio la impresión de que Roosevelt adoptaba un enfoque clasista de los problemas a los que se enfrentaba el pueblo, y sus discursos se volvieron estridentes e incisivos; por poner un ejemplo, su discurso sobre el Estado de la Unión de enero de 1936, que pronunció con las cercanas elecciones ya en el horizonte, incluía la frase «nos hemos ganado el odio de la codicia atrincherada».

Como siempre, lo que lo hizo políticamente poderoso fue que Roosevelt respaldó estas palabras con hechos. La Revenue Act de 1935 introdujo el llamado Impuesto sobre el Patrimonio (apodado de un modo ingenioso «Estruja a los ricos»), que gravaba hasta el 75% de las rentas más altas. Estos tipos impositivos, inimaginables hoy día en una época en la que los políticos estadounidenses nunca permitirían a sus principales donantes ni siquiera plantearse algo así, crearon un precedente para la fiscalidad progresiva que duró hasta los años sesenta y contribuyó a la era de auge de la economía estadounidense, una época de crecimiento sin precedentes no vista antes ni después. Este proyecto de ley no iba a suponer en sí mismo un gran cambio en la economía o en la vida de los pobres, al menos no en lo inmediato, pero tenía un considerable valor simbólico. Roosevelt, como líder, sabía utilizar el simbolismo como una poderosa herramienta, dejando claro para quién trabajaba y quién se interponía en su camino y en el de los intereses del pueblo.

No es difícil entender por qué los enemigos más acérrimos de Roosevelt y la gente que más lo odiaba solían ser personas de su propio entorno socioeconómico.17 Roosevelt, por su parte, convirtió alegremente este antagonismo en un arma, y su campaña presidencial de 1936 no fue menos «populista» que cualquier idea que Long hubiera mostrado o dicho jamás. En la ocasión quizá más memorable, un mitin en el Madison Square Garden de Nueva York el 31 de octubre, Roosevelt recordó a su público y, por extensión, a todo el pueblo estadounidense, qué tipo de liderazgo había existido antes de su llegada a la Casa Blanca:

Durante doce años, esta nación sufrió un gobierno que no oía nada, no veía nada y no hacía nada. La nación esperaba la ayuda del gobierno, pero el gobierno miró hacia otro lado. ¡Nueve años de burla con el becerro de oro y tres largos años de aflicción! ¡Nueve años locos en el teletipo y tres largos años en las filas del pan! ¡Nueve locos años de espejismo y tres largos años de desesperación! Unas influencias poderosas se esfuerzan hoy por restaurar ese tipo de gobierno con su doctrina de que el mejor gobierno es aquel que es más indiferente. Durante casi cuatro años han tenido una administración que, en lugar de no hacer nada, se pusieron manos a la obra. ¡Seguiremos trabajando con diligencia!

Roosevelt pasó hábilmente a hablar de lo que estaba haciendo y de dónde (y contra quién) estaba luchando:

Teníamos que luchar contra los viejos enemigos de la paz: el monopolio empresarial y financiero, la especulación, la banca temeraria, el antagonismo de clase, el sectarismo, la especulación bélica. Habían empezado a considerar el gobierno de los Estados Unidos como un mero apéndice de sus propios negocios. Ahora sabemos que el gobierno del dinero organizado es tan peligroso como el gobierno de la mafia organizada. Jamás en toda nuestra historia estas fuerzas han estado tan unidas contra un candidato como lo están hoy. Son unánimes en su odio hacia mí, ¡y yo acepto encantado su odio!

Tras estos comentarios, que Roosevelt pronunció con su acento de la alta burguesía del Atlántico medio, la multitud aclamó ruidosamente a su líder durante varios minutos (un largo momento grabado para la posteridad) antes de que continuara. Tres días más tarde, en contra de las expectativas de muchos que estaban convencidos de que la votación sería mucho más reñida, Roosevelt ganó la reelección con la mayor victoria aplastante de la historia de Estados Unidos (su desafortunado oponente era el gobernador republicano de Kansas, Alf Landon), superando su propio récord anterior de 1932. En su segundo discurso de investidura, en enero de 1937, Roosevelt dejó clara su visión del liderazgo: «La prueba de nuestro progreso no es si añadimos más a la abundancia de los que tienen mucho; es si proporcionamos lo suficiente a los que tienen demasiado poco».18 Los oligarcas de Estados Unidos escucharon estas palabras y comprendieron que tenían enfrente a un enemigo que no les dejaría manejar el país a su antojo, y lo odiaron aún más.

Durante los doce años que Roosevelt fue presidente (murió en abril de 1945, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, poco después de comenzar su cuarto mandato), hubo gente poderosa e influyente que le acusó de dictador. Esto fue especialmente cierto en el año clave de 1937. Este fue un año difícil para Roosevelt y el New Deal. Cuando una nueva recesión golpeó al país a principios de la primavera y echó por tierra las ilusiones de salir por fin de la Depresión, Roosevelt, en lugar de echarse atrás como habrían hecho muchos otros, se apoyó en su lado populista y culpó del sabotaje a la élite empresarial. Uno de sus altos funcionarios, el dispéptico secretario del Interior, Harold Ickes, citando el título de un popular libro que se publicó ese año, habló de «sesenta familias enfrentadas contra el pueblo estadounidense».19 Fue en esos momentos difíciles, cuando el New Deal parecía tambalearse y sus críticos se lanzaban contra él, cuando Roosevelt mostró lo implacable que era, un ingrediente infravalorado de su éxito duradero como líder.

No hubo mejor demostración de ello que su Ley de Reforma de los Procedimientos Judiciales, que uno de sus críticos bautizó como el plan de «empaquetamiento de tribunales». Los oponentes de Roosevelt, incapaces de derrotarlo en las urnas o de convencer a un número suficiente de estadounidenses de que el New Deal no era algo bueno para ellos (porque lo era), habían recurrido al Tribunal Supremo, con la esperanza de que lograra por medios «judiciales» lo que ellos eran incapaces de hacer por medios democráticos: acabar, o al menos obstaculizar, el New Deal, en especial aquellas partes que estaban claramente diseñadas para ayudar a las familias pobres y trabajadoras. Como era de esperar, el conservador Tribunal Supremo dictaminó que las medidas clave del New Deal (por ejemplo, las leyes de salario mínimo) eran «inconstitucionales». Roosevelt no respondió doblegándose ante la autoridad del tribunal o dejando morir el New Deal, sino contraatacando, y presentó un proyecto de ley para añadir más jueces al tribunal. La propuesta de Roosevelt, incluso hoy, no parece descabellada: permitiría al presidente nombrar a un nuevo juez cada vez que un magistrado en activo cumpliera setenta años y no se jubilara. El proyecto de ley permitiría añadir hasta seis jueces más, aumentando potencialmente el número total de nueve a quince.20

En esencia, al ejercer presión sobre el Tribunal Supremo y amenazar con cambiar su composición, Roosevelt estaba diciendo: con el debido respeto a los «controles y equilibrios» y a las instituciones y redes de élite que se sienten con derecho a gobernar el país, mi responsabilidad como líder electo no es respetar «el sistema» a toda costa, ni priorizar las prerrogativas de sus élites, sino alimentar y proteger al grueso del pueblo estadounidense. En opinión de Roosevelt, el papel del líder en una democracia es llevar a cabo las políticas que el pueblo votó, no limitarse a respetar la cáscara externa de la democracia, sino centrarse en su esencia. No se trataba de una cuestión abstracta o teórica, y Roosevelt no era un gran teórico. Los estadounidenses intentaban sobrevivir. Muchos pasaban hambre. Estaban, de manera abrumadora, a favor del New Deal. Él estaba tratando de ayudarlos. El New Deal era de interés público, aunque no fuera necesariamente de interés privado. El Tribunal Supremo intentaba detenerlo. Para Roosevelt, y en esto se basaba la fuente de su fuerza y popularidad como líder, la vida de las personas siempre importaba más que los procedimientos y las instituciones.

A medida que se acercaba el momento de la votación en el Congreso, parecía que el plan de Roosevelt fracasaría, debido a la resistencia del Congreso, incluso de su propio partido, y a la sensación entre algunos de sus propios aliados de que se estaba extralimitando en su mandato democrático y dando un giro autoritario. Pero ocurrió algo curioso: el Tribunal Supremo cambió de parecer. Uno de los jueces, Owen Roberts, cambió de bando y, antes de que el proyecto de ley de Roosevelt sobre el «empaquetamiento de tribunales» llegara siquiera al Congreso, el Tribunal Supremo falló 5-4 a favor de la Ley Nacional de Relaciones Laborales y de la Ley de Seguridad Social, las dos medidas más odiadas por la derecha y que los observadores estaban convencidos de que el tribunal iba a anular. El Tribunal Supremo captó el mensaje; el presidente estaba dispuesto a luchar contra ellos hasta conseguir que su agenda saliera adelante, y su autoridad no estaba por encima del bien público. A partir de ese momento, el New Deal no tuvo oposición legal, aunque daría algunos giros a medida que Estados Unidos se adentraba en una grave crisis mundial. Y lo que es más importante, los partidarios de Roosevelt también captaron el mensaje: su líder iba a luchar por ellos y a ser su defensor, aunque eso significara ofender las tradiciones y coquetear con el autoritarismo. Le recompensaron a él y a su partido con una lealtad aún mayor y un apoyo más amplio.

Pero ¿era Roosevelt realmente autoritario, como afirmaban sus críticos? Eso depende de cómo se vea el liderazgo en una democracia y en una crisis. La democracia depende del respeto tanto a las instituciones que la gobiernan como a las preferencias y necesidades de las personas que viven en ella. Pero en una crisis, como la que vivió el mundo demócrata en los años treinta, o incluso en las crisis que estamos viviendo ahora, cuando hay un choque entre estas dos condiciones esenciales para la democracia, ¿cuál tiene prioridad? Algunos dirían que Roosevelt estaba perjudicando a la democracia, mientras que otros argumentarían que la estaba salvando. En mi opinión, la reacción del público habría sido feroz si Roosevelt hubiera dejado que cinco jueces no elegidos, todos ellos hombres ricos nacidos en la Edad Dorada del siglo XIX, acabaran con el New Deal. Puede que las élites aplaudieran el respeto de FDR por el procedimentalismo y las instituciones, pero la gente que dependía del New Deal bien podría haberse decantado por un líder como Huey Long, alguien que trataba la Constitución como un trozo de papel sin valor. O podrían haber buscado alternativas más extremas, tan temibles como los fascistas que ascendieron al poder en tantos países europeos en aquellos años.21

En una crisis grave, como la Gran Depresión, la gente no se decidirá de forma automática entre un líder democrático o un líder autoritario. Lo más probable es que se dirijan al líder que se enfrente directamente a la crisis y proponga una explicación y una solución. Habrá líderes que propondrán una explicación veraz de la crisis y sus soluciones se centrarán en el bien común. Otros abordarán los problemas reales, pero propondrán explicaciones y soluciones falsas que sirvan de chivo expiatorio, desvíen la atención y distraigan de las causas reales del sufrimiento de la gente: esto es lo que hicieron los líderes fascistas, y lo que sus herederos siguen haciendo. El primer tipo de líder debe luchar duro para mantener al segundo tipo de líder fuera del poder, y eso es precisamente lo que hizo FDR.

Roosevelt comprendió muy bien esta dinámica al verla en tiempo real, con el fascismo asaltando Europa y la Rusia bolchevique acechando en el trasfondo. «La democracia desapareció en otras grandes naciones», dijo en una conversación junto a la chimenea en abril de 1938, «no porque a los pueblos de esas naciones les disgustara la democracia, sino porque se habían cansado del desempleo y la inseguridad, de ver a sus hijos hambrientos mientras ellos permanecían indefensos ante la confusión del gobierno y la debilidad por falta de liderazgo. Finalmente, desesperados, optaron por sacrificar la libertad con la esperanza de conseguir algo que comer».22

Las élites de Estados Unidos y del resto del mundo, que afirman querer conservar sus democracias, harían bien en prestar atención a esta acertada observación del político de mayor éxito de Estados Unidos, y no descartarla como un simple comentario del pasado. La mejor barrera contra los líderes peligrosos (el tipo de líderes contra los que Roosevelt acabó en guerra después de hablar de ellos) es una especie de compromiso: un líder comprometido con el bien público aunque sea a costa de un compromiso con el procedimentalismo, las restricciones institucionales y los acuerdos de élite. Esa fue la promesa que representó Franklin D. Roosevelt.

Roosevelt demostró una verdad perenne, que en nuestra era de mentiras interminables y cinismo se olvida con demasiada facilidad: que luchar por el bien público sigue siendo la herramienta más poderosa de un líder. Además, lo hizo desde una posición de gran autoridad democrática: había sido elegido en repetidas ocasiones, y por márgenes de victoria históricos, que se ganó gracias a su liderazgo.

Roosevelt no nos ayuda a resolver la cuestión de si la historia hace al líder o el líder hace la historia. Esto se debe a que demostró que ambas cosas son ciertas. Su liderazgo fue producto de su educación y de la crisis nacional, y sus puntos fuertes como líder se revelaron cuando respondió a esa crisis. Sin embargo, como líder, Roosevelt también dejó su impronta en la historia, primero ayudando al pueblo estadounidense durante el peor desastre de su vida, haciendo frente a los desafíos y venciendo a sus oponentes, y luego (como veremos) llevando al país a la victoria sobre el nazismo y el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Ningún otro presidente estadounidense desde Lincoln, y hasta Ronald Reagan, tuvo un impacto mayor y más duradero en la vida de Estados Unidos.

La Gran Depresión de los años treinta revela la variedad de líderes que puede producir una crisis grave. En una crisis así, la gente necesita un guerrero como líder, y lo buscará. Herbert Hoover no era ese líder. Huey Long era ciertamente un guerrero, pero parecía luchar por su propio poder dictatorial tanto como por los pobres. Roosevelt, miembro de la élite por nacimiento y temperamento, y con todos sus defectos, sabía cuándo negociar y cuándo luchar. Y el pueblo, a su vez, lo reconoció como un guerrero dispuesto a ir a la guerra por lo que más le importaba. Luchó contra la Depresión, y más tarde contra el fascismo, con todas sus fuerzas y toda su capacidad política. Pero también fue un rebelde contra su propia clase social y las instituciones elitistas que le dieron forma, aunque, a diferencia de Long, su rebeldía no llegó a intentar derribar el propio sistema. Roosevelt no era un santo, y no tuvo reparos en utilizar todo el poder que tenía a su disposición, político y militar, pero hasta que exhaló su último suspiro, la mayoría del pueblo nunca dudó de que buscaba el liderazgo no por su propio bien o su propia gloria, sino por el bien común. Al final, ese puede haber sido el principal legado de Roosevelt para el liderazgo: que el poder y el interés público no son contradictorios. A veces son la misma cosa.