ACTO I

NIÑOS PRODIGIO:

MI INFANCIA ENTRE PLATÓS

Y ESCENARIOS

Donde critico conceptos injustos con la infancia y cuento las cosas buenas y malas que me pasaron de pequeño en la tele y los teatros.

INTERLUDIO

Donde nos asomamos a las vidas de otros juguetes (casi) rotos para relativizar la mía y tratar de tener una visión de conjunto.

|

ACTO |

#YO SOSTENIDO |

I DE VIII |

Nací el 3 de marzo de 1991 en Madrid, unos días antes de que estallase la primera guerra del Golfo. Yo no lo recuerdo, evidentemente, pero mis padres lo comentaban mucho. 1991: el año de Bailar pegados y de Losing My Religion. El año de Cuidado con Paloma. Mi madre era Amelia Álvarez, actriz; mi padre, Liberto Villagrasa, músico, arpista, concretamente. «¿Existen los arpistas? ¿Hay gente que se llama a sí misma arpista?», te estarás preguntando ahora. Sí, la hay, y uno de ellos fue mi padre, uno de los mejores arpistas del mundo. «¿De los cuatro que hay?», imagino que será la siguiente pregunta. Pues de los pocos o muchos que hubiese, mi padre era de los mejores.

Mi madre, y esto no solo lo digo yo, también era una gran actriz, una actriz inmensa, descomunal. Mis padres eran dos grandes talentos, de esas personas que cuando entran en la habitación captan todas las miradas; dos fuerzas de la naturaleza, dos ciclones, y ya sabemos lo que pasa cuando dos ciclones chocan: sale una tormenta de esas que los pobres meteorólogos tienen hasta que buscarle nombre.

¡Pero, eh!, de esto hablaremos más adelante, de mis padres. Ya lo creo que lo haremos. Para eso este es un libro terapia, y toda terapia que se precie profundiza siempre en los padres. Porque uno, de un modo u otro, siempre quiere parecerse a sus padres.

Me llamo Víctor, de primer nombre, por pura sonoridad. Elías, de segundo nombre, porque mi madre era muy mística y una vez soñó estando embarazada de mí que en la mano se le dibujaba una E. Yo iba a ser niña e iba a llamarme Elena, pero fui niño y pasé a llamarme Víctor. «Entonces, ¿qué hacemos con la E?», debieron de pensar mis padres, y de ahí lo de mi segundo nombre. Porque, no, Víctor Elías no es un nombre artístico: simplemente, son mi primer y mi segundo nombre. No es el mejor nombre, porque no es un nombre artístico como tal, pero estoy agradecido. Víctor Villagrasa quizá hubiese sido más original, pero más complicado, porque el mío no es el apellido más bonito del mundo, y que me perdonen los tres mil trescientos Villagrasa que existimos en este país según el Instituto Nacional de Estadística. Muy especialmente, que me perdone mi familia o, mejor, especialmente los quince que se apellidan Villagrasa Villagrasa.

Hay algo que considero especial en mi nombre, y es que creo que, de alguna forma, estoy agradecido a esa combinación que eligieron mis padres. Me explico. Empecé en esto muy pequeño, demasiado pequeño; sobre todo, pequeño como para pensar por mí mismo en esto del nombre artístico o como para que alguien pensase en ello. Así que me alegro, por un lado, de que mis dos nombres propios se convirtiesen en mi nombre artístico. Y, por el otro, de que fuese tan pequeño cuando debuté que nadie hubiese podido darme un nombre artístico que no fuese el mío propio.

Como decía, debuté pequeño. Mi madre contaba que, habiendo aprendido a andar hacía poco tiempo, me escapé de los brazos de un regidor para meterme en el escenario con ella, Rossy de Palma y Beatriz Carvajal. En aquel momento tenía un año y medio, y no lo tengo registrado con detalle, pero sí guardo un leve recuerdo. Con cinco años, interpreté a un camarero torpón que llevaba boles de patatas fritas a las mesas donde estaba sentado el equipo, en las primeras reuniones de la obra con la que el Teatro Real reabrió sus puertas, después del mítico incendio. A Paco Nieva, el director, debió de hacerle gracia, porque dijo unas palabras que marcarían mi vida: «Oye, Amelia, y el niño, ¿no querrá salir en la obra?».

Los escenarios huelen a madera, a foco y a filtro quemado. Es curioso, porque distingo mucho la vida de un plató y la de un escenario; actuar para el público y actuar para la cámara… Sin embargo, el olor de ambos lugares me ha parecido siempre muy similar.

No mucha gente puede decir que ha actuado en la reinauguración del Teatro Real. Aquello fue todo un acontecimiento: la reapertura de un lugar emblemático, que había quedado arrasado tras un incendio. Algunos de los mejores actores y técnicos de este país estuvieron allí, en una ópera de Manuel de Falla que apenas se había visto en España. En fin, debió de ser grandioso, espectacular, y digo debió porque no recuerdo nada. Si a mi yo adulto le dijesen: «Actuarás en el Teatro Real, en su reinauguración, después de diez años y tras otros tantos sin funcionar como teatro», tendría un tembleque de piernas importante y una ilusión que no me cabría en el pecho. Pero yo ya viví eso, con la diferencia de que, cuando sucedió, no era aún consciente de dónde estaba, del respeto que podía imponer aquello a mis compañeros actores y actrices adultos. Pues así fue: por allí andaba dando vueltas un moco que era yo… y que no recuerda, hoy en día, nada de aquello, prácticamente.

Estos ejemplos quizá definan lo que es ser actor siendo tan crío. ¿Hasta qué punto era consciente de lo que estaba haciendo, de cómo lo hacía, así como de lo importante que era eso? Aquello tan solemne y serio, tan inmenso para tanta gente, era un mero juego para mí. Siempre me ha gustado el play que americanos e ingleses usan para referirse a ‘actuar’ y también a ‘obra de teatro’… Play, ‘jugar’…

Interludio

Me voy a poner un poco pedante ahora, un poco bastante. A cambio, dejaré de hablar de mí o, al menos, no lo haré de forma directa. En Francia, en los años cincuenta del siglo pasado, hubo una chiquita poeta, Minou Drouet. Publicó un libro con ocho años en la editorial Gallimard. Gallimard era, en aquel momento, la editorial más prestigiosa de Francia. Para que os hagáis una idea, publicaban a Marcel Proust, a André Malraux. También fueron los que hicieron la primera edición de El principito. La editorial pidió declaraciones de otros poetas y artistas de la época sobre el talento de la niña para promocionar el libro. Todo fueron elogios, loas. ¿Cómo puede ser que una niña de ocho años escriba tan bien? ¿De dónde nacen esas palabras tan bellas, si apenas ha empezado a conocer el mundo? Francia se volcó con la pequeña, pero la sorpresa para la editorial fue recibir el telegrama con el que Jean Cocteau respondió a la solicitud editorial: «Todos los niños son poetas, excepto Minou Drouet».

Durante años, pensé: «Menudo hijo de puta, Cocteau, ¿qué le habrá hecho la chiquilla?». Con el tiempo entendí que lo que hizo el artista francés era una crítica a la sociedad que le exigía a esa niña que escribiese grandes poemas solo porque decidiese —quisiese, pudiese—, en un momento concreto de su infancia, hacerlos.

Todos los niños son poetas, y artistas, y músicos, pero serlo no debería entenderse como una exigencia. Somos una sociedad que crea niños prodigio y que, en cuanto les pide más o los aprieta, y fallan —porque fallarán, porque son niños—, les tiene otro nombre preparado: juguetes rotos. Por eso decía que, en este interludio, no iba a hablar de mí, pero que sí lo haría de forma indirecta. «Víctor Elías, juguete roto.» De esto sé bastante.

Antes he dicho que todo fueron alabanzas al trabajo de Drouet y sí, por parte de aquellos intelectuales a los que la editorial pidió opinión, excepto para el amigo Cocteau, pero ¿y el resto de la sociedad? Hubo un gran debate, muy candente, en la Francia de la época. ¿Realmente escribía esos poemas Minou o eran de su madre? ¿Qué educación había recibido una niña para poder escribir así, y más con esa edad? Drouet y sus padres tuvieron que dar explicaciones, aparecieron en la radio y en la televisión y Minou tuvo que improvisar poemas en directo para demostrar que el libro, efectivamente, había sido escrito por ella. ¿Qué clase de sociedad le hace eso a una niña? Drouet acabó harta del circo mediático, harta de que la juzgasen, harta de que, con esa edad, la valorasen por cosas que no era. Ella no pretendía engañar a nadie, ella escribía poemas porque le apetecía. El hecho de que sus padres quisiesen enviarlos luego a una editorial, que esa editorial, después, la pusiese en el candelero y que, más tarde, todo el mundo tuviese derecho a opinar sobre ella… no se correspondía con lo que ella quería, que era escribir poemas. En palabras de Cocteau, «todos los niños son poetas».

Drouet estuvo mucho tiempo alejada de los focos. Con diecisiete años, decidió ser enfermera y no regresó a la literatura hasta mucho después, con alguna que otra novela y un libro autobiográfico que recibió muy malas críticas. Desde 2017, nadie sabe nada de ella y se retiró a vivir a algún lugar de la campiña francesa. No concede entrevistas bajo ninguna circunstancia. Habrá quien llame a Drouet juguete roto, pero quizá ella solo fuera una niña, simplemente una niña de ocho años, que escribía poemas porque podía, o porque quería; porque quiso, cuando no era más que una niña y no un juguete, no algo roto.

Esto en Francia, pero ¿y en España? Porque aquí sabemos bastante de juguetes rotos.

Años cincuenta, malos tiempos para la lírica, para la libertad y para el estómago de los pobres. En ese contexto, aparece un niño muy pequeñito con una voz muy aguda… ¿Joselito? No, otro -ito, Pablito Calvo. Pablito Calvo fue el protagonista, con apenas cinco años, de la que muchos consideran, aún hoy, la película española más vista: Marcelino, pan y vino (1954). En un tiempo en España en el que la gente salía y entraba del cine con mucha facilidad, ver una película costaba dos reales. En los patios de butacas se comían pipas, se lloraba, se pataleaba, se gritaba y se cantaba. Lo cierto es que a Pablito Calvo lo ponen a interpretar a un personaje tierno y entrañable, que muy pronto se convierte en un icono para toda una generación; más que eso, se convierte en un icono para todo un país. A Pablito —Pablo— Calvo le tocó interpretar Marcelino, pan y vino, sin haber actuado nunca. Entonces ganó —y a ver cómo cuento esto, porque es muy fuerte, con la edad que tenía y con lo que fue en su momento…— el premio al mejor actor en el Festival de Cannes. Al año siguiente, ganó el del Festival Internacional de Cine de Berlín por otra película. Obtuvo premios de prestigio, sí, pero ¿sabéis lo que no ganó apenas Pablito —Pablo— Calvo con su trabajo? Dinero. Su imagen estaba por todas partes, pero el dinero se lo llevaban otros: la productora, su representante… Todos querían una porción del pastel, y un trozo cada vez más y más grande. A Pablo le quedaron solo las migajas. Su sueldo era casi ridículo y apenas podía mantener a su familia. Todo esto pese a que, como decía, fue una persona muy muy conocida en la España de la época. Tanto era así que, durante un tiempo, si se hubiera hecho una foto con Franco, la gente habría dicho: «¿Quién es el que está al lado de Pablito Calvo?».

Apenas cuatro o cinco películas después, Pablo Calvo se retira. En cuanto le sale pelusa en el bigote, estudia una carrera mucho más fácil que la del cine: Ingeniería Industrial. Ni más ni menos. Entendedme, más fácil, lo que se dice más fácil, no. Hay que estudiar muchísimo, sacrificarse, pero estoy seguro de que habrá menos voces en esa carrera opinando sobre ti, menos personas sacando tajada de tu trabajo y mucha, pero mucha menos gente poniendo piedras en tu camino.

Ahora, vamos a por José Jiménez Fernández, el Ruiseñor. El niño de la voz de oro y conocido en toda España como… ¡Joselito! Natural del pequeño pueblo jienense de Beas de Segura, era el menor de siete hermanos. Las condiciones, en principio, de aquella España eran difíciles, pero José tenía una voz… «¡Qué voz!», que dirían las señoras de aquel entonces. A Joselito, es decir, a José Jiménez, lo estrujaron, lo exprimieron y lo machacaron. Quienes lo rodeaban lucharon a su lado contra algo inexorable —me encanta esta palabra—: el puñetero paso del tiempo. Lo llevaron a Francia, a Italia, a Japón; hizo un tour por toda Sudamérica, Centroamérica y toda Norteamérica… Incluso alguien tan alejado de su estilo y de su mundo como fue Pasolini incluyó canciones suyas en sus películas. Pero, tal y como nos pasa a todos, lo que un día fue una voz aguda se convirtió, de la noche a la mañana, en la voz de un cazallero con resaca y tos ferina. ¡Bienvenido a la pubertad, amigo José, esperamos que sobrevivas a la experiencia! Se cargaron a Joselito y no se dieron cuenta, quiero creer, de que detrás del diminutivo también estaba José Jiménez.

Su vida no fue, precisamente, un camino de rosas después de que la gravedad se hiciese con su voz, pero si tenemos en cuenta que lo han detenido por posesión de cocaína y armas, que estuvo dos veces en la cárcel, que fue alcohólico y drogadicto y que llegaron a acusarlo de mercenario contra el Gobierno de Angola… O, incluso, algo mucho peor… ¡llegó a entrar en Supervivientes! Si tenemos presente todo eso, al final, tampoco le ha ido tan mal. (José Jiménez, en el momento de escribir este libro, vive en Valencia, feliz y apartado del mundanal —otra palabra que me encanta— ruido.)

Pepa Flores. Según ella: «Yo me llamo de una manera, Pepa, pero, sin preguntarme nadie si me quiero llamar de otro modo, de la noche a la mañana paso a llamarme Marisol. Ese nombre pertenecía a una clase y no estaba al alcance de los pobres llamarse así, era una moda pudiente. Quisieron quitarme la identidad». Y, sí, quisieron quitarle la identidad, apartándola de su familia y prohibiéndole hablar con su acento andaluz y mil historias más que todos conocemos y en las que no vamos a meter más el dedo. Solo decir que, con quince años, le apareció una úlcera para toda la vida por el maldito estrés. ¡Con quince años!

Fueron tiempos complicados para eso que llamamos juguetes rotos: Pablito Calvo, Joselito, Marisol… o Maleni Castro, a quien le llegaron a decir lo que sigue: «Si tu película recauda más que la de Marisol, tu familia podrá comer durante toda la vida». Ay, si tu película recauda más que la de Marisol… Y Pili y Mili, a quienes trataron igualmente de quitar su identidad. Pili y Mili, es decir, Pilar y Aurora.

Pero estoy limitándome a mis lugares de juego favoritos: los platós, los escenarios…, y no solo en ellos existieron juguetes rotos. En esa España en blanco y negro hubo personajes, también en otros ámbitos, cuyas vidas, en cuanto dejaron de infantilizarlos, ya no interesaron a nadie. Me acuerdo, por ejemplo, de Arturito Pomar. Su patio de juegos fue el tablero de ajedrez, ya que, siendo un crío, se lo consideró uno de los mejores ajedrecistas del mundo. El régimen franquista puso entonces todos los focos sobre él para luego, en cuanto creció y dejó de ser una joven promesa, olvidarlo. Durante años se labró su carrera en solitario, una llena de éxitos, pero también de sudor y lágrimas. Llegó a ser gran maestro y a hacer tablas con el que muchos consideran el mejor jugador de ajedrez de todos los tiempos: Bobby Fischer, pero lo hizo pidiendo una excedencia en su trabajo de oficina gris, pagándose él mismo los viajes y sin ningún tipo de ayuda, ni oficial ni extraoficial. Llegó a ser quien quiso ser, no un juguete roto, y lo consiguió sin ayuda de nadie.

Tampoco hay que irse tan atrás para hablar de juguetes rotos en este país. En los años ochenta, tuvimos el caso de Chispita. Chispita era una niña a la que hacía feliz cantar copla en una academia de Sevilla. Pero apareció por allí un buen día Lauren Postigo, que, a su vez, le presentó a un productor…, y la historia se fue enrevesando y enrevesando hasta que Chispita protagonizó Chispita y sus gorilas, junto con los nenes más pequeños de Verano azul, otros dos chicos famosísimos en la época. Chispita y sus gorilas fue un pelotazo… Un pelotazo efímero. Porque Chispita no apareció en ninguna otra película. Ella quería cantar copla, que era por lo que creía que había ido a Madrid, pero las circunstancias la condujeron a ver su cara en las carteleras de todos los cines de España durante meses y meses.

Chispita contaba, ya hace un tiempo, en un programa de la televisión andaluza, que, de vez en cuando, la gente le hablaba con pena porque ella no hubiese seguido con su carrera artística. Pero Chispita aseguraba que era feliz: era cajera de supermercado, seguía viviendo en su pueblo de toda la vida. La verdad es que nunca supo a quién se le ocurrió eso de Chispita; ella se llama Macarena Camacho.

Y… tenemos más casos. Todos recordamos a Melodie. Quizá no tantos a Raulito, otro -ito, a quien pusieron a cantar con apenas cinco años y que llegó a grabar versiones de Que la detengan o La raja de tu falda; insisto, con cinco años. Raulito —Raúl del Saz— vive alejado de los medios, pero a veces publica en Twitter, ahora X, que no, que él no es drogadicto, como dice el usuario @random1999.

Antes de terminar, me gustaría decir que María Isabel, ya sabéis, la María Isabel de Antes muerta que sencilla, tuvo un perfume con su nombre con ocho años. Un perfume. Con su nombre. Ocho años.

No sé si somos un país tendente a llamar a los niños que quieren ser artistas —o que creen que quieren serlo, pues, recordemos, son niños— juguetes rotos cuando crecen. No sé si nos hemos acostumbrado a poner grandes expectativas sobre los hombros de personas que solo quieren jugar, divertirse o aprender. Lo que sí sé es que somos un país que puso a un perfume el nombre de una niña de ocho años.

Si preguntas a Macarena, a Raúl, a María Isabel, a Melodie…, estoy seguro de que ninguno de ellos se considera un juguete roto. Porque esto sucede, ¿respecto a qué? Y, en cualquier caso, a lo mejor habéis oído hablar del kintsugi, esa técnica japonesa que consiste en no tirar aquellos objetos que están rotos, sino arreglarlos y cubrir sus grietas con barnices de colores llamativos: oro, plata, platino, etcétera. Tal vez en ocasiones no haya que esconder las cicatrices, sino mostrarlas con orgullo. ¿Pero qué sé yo de cicatrices y de orgullo? El kintsugi (si no lo habéis visto nunca, buscadlo) es hermoso.

Fin del interludio

Me había quedado en que, siendo un moco, uno de los mejores directores de teatro de España se había quedado prendado con cómo hacía el tonto interpretando a un camarero y eso me llevó a verme actuando en el Teatro Real y, poco después, en el gran teatro romano de Mérida, algo de lo que, por desgracia, tampoco puedo acordarme, más allá de un par de sensaciones. Eso debe de ser lo que llaman el efecto mariposa. Que un niño haga el tonto y que, de repente, empiece una carrera dilatada como actor… Efecto mariposa… Pues no, no creo que lo mío sea un efecto mariposa como tal. Había un detalle clave: mi madre era una gran actriz; además, una muy muy querida. El hecho de que ella velase por mi carrera esos primerísimos años fue fundamental. El hecho de que yo fuese el hijo de Amelia Álvarez no creo, sin embargo, que me sirviese como enchufe. Sí, en cambio, para que la profesión supiese que, si necesitaba a un niño actor, allí estaba el hijo de Amelia: una tía seria, entrañable, responsable.

Tras mis actuaciones en el Teatro Real y en el gran teatro romano de Mérida —sé que lo he escrito varias veces, es para acabar de creérmelo—, hubo otras de las que sí conservo muchos recuerdos, pero son retazos que funcionan como si fuesen fotos analógicas. ¿Qué parte recuerdo? ¿Qué recuerdos son reales? ¿Importa cómo me lo han contado? ¿Cuáles son recuerdos de recuerdos de mis padres o de otros actores y actrices que me los han contado?

Recuerdo mi primera vez en un plató. La misma sensación gélida que en un escenario vacío. La misma sensación de calor en cuanto empezaba a llenarse de compañeros. Yo siempre solía ser el más pequeño, en todos los rodajes, en todas las producciones, así que me cuidaban mucho. Debuté en la tele con una serie que parecía que iba a ser un pelotazo: Ellas son así (1999).1 La protagonizaban María Barranco, Maribel Verdú, María Adánez y Neus Asensi, que era mi madre en la ficción. Como ya he dicho, Amelia, mi madre en la realidad, era muy mística, y por aquel entonces teníamos una gatita blanca, preciosa, que se llamaba Neus. Para mi madre esa era la señal: la serie iba a ser un gran éxito y yo viviría aquello. Para mí, todo sea dicho, ya era un éxito: faltaba mucho al cole, desayunaba como un marqués en el plató y Quique San Francisco, que hacía de mi padre en la serie, me daba, cada poco, cinco mil pesetas para que me comprara un Action Man. ¿Qué más se le podía pedir a la vida? Pues que la felicidad fuese algo duradero.

Un día, sin esperarlo, nos dijeron que la serie se cancelaba. No puedo decir que me pusiese triste. No puedo decir tampoco si fui consciente de si aquello implicaba o no problemas económicos para mi familia o para mis compañeros. Pero sí sé que fui consciente de un sentimiento que me ha acompañado durante toda mi vida como actor. En ese momento, siendo tan crío, en mi cabeza hubo un clic, algo obvio: «Ostras, que esto se acaba. Esto tan bonito, este trabajo de tanta gente y que tiene tanto esfuerzo detrás, se acaba». Esta profesión es efímera y suele construirse sobre proyectos efímeros. Quienes nos dedicamos a ella (actores, actrices, sonidistas, iluminadores, directores…), en algún momento hemos sentido una enorme pena, precisamente por esos proyectos que parecen un mundo…, uniones de gente que pasa horas conviviendo, sudando junta, que, de repente, dejan de existir. Nada dura en esta maldita y al mismo tiempo bendita profesión, y yo fui consciente de ello siendo un crío.

Ellas son así me hizo clic en la cabeza de otra forma también, y aún más compleja. Cuando la serie terminó, pero seguía emitiéndose, un día me reconocieron por la calle y me pidieron un autógrafo: «¡Tú eres Nico, el de Ellas son así!». Tenía ocho años y no sabía lo que era un autógrafo, y mucho menos que pudiese firmarlo yo. Ahí empecé a comprobar que, en esta profesión, habría muchas cosas que no podría controlar: una de ellas era lo que los demás pensasen de mí, tanto para lo bueno como para lo malo, y otra era la temida exposición.

Esa sensación tan extraña que sentí al darme cuenta de que todo era efímero me produjo la emoción contraria a la que podría esperarse. En lugar de sentir una nostalgia temprana por la gente de la que me estaba empezando a despedir, me hizo querer trabajar con más equipos, conocer a más gente, y le dije a mi madre que quería seguir trabajando en la tele, en el teatro, donde fuese, que quería seguir siendo actor. Pero ¿de verdad quería? Era aún muy pequeño y aun así tengo recuerdos muy nítidos de pensar que quería ser pediatra. ¿Por qué pediatra? No lo sé. Igualmente, tengo recuerdos muy vivos de pasarlo mal con los madrugones. Tengo recuerdos muy vivos de sentirme solo y rodeado de adultos, y tengo un recuerdo muy vivo de cuando no pude recordar.

Una vez, tuve un blanco enorme: de pronto, olvidé mi texto íntegro. Mi mente se quedó vacía por completo sobre el escenario; fue por un segundo, mientras interpretaba en una función de Mariana Pineda. Salí del escenario corriendo y dejé la obra y a los compañeros colgados. Llegué hasta el camerino sudando, me puse delante del espejo y lloré, lloré y lloré. Mi madre ya me había dicho que esta profesión consiste también en fallar y que yo, que era un niño, fallaría. Pero nadie me había preparado de verdad para fallar aquella primera vez. Es el primer y único blanco que he tenido en mi vida —toco toneladas y toneladas de madera para que no me vuelva a ocurrir—. Con uno basta, ¡qué mal lo pasé!

No quiero recordar únicamente lo malo de esa obra, Mariana Pineda, porque me trajo también muchas cosas buenas. Me regaló el que quizá fue uno de los instantes más cruciales de mi vida. Recuerdo que en aquella obra, entre bambalinas, había un piano y que yo, como niño, me sentaba, de vez en cuando, a aporrearlo. Así, un día se sentó a mi lado Carmen Conesa, que hacía de Mariana Pineda, y me dijo: «Víctor, suave, esto se hace así», y me enseñó a tocar Muñequita linda. Sentarme allí con ella fue uno de esos momentos con los que te quedas, y pensé: «No quiero ser actor, quiero ser músico, o quiero ser actor y músico, o… O no sé lo que quiero ser, pero quiero tocar el piano. Estoy seguro de que quiero pasar el resto de mi vida tocando el piano». Es extraña la sensación de tener tan claro algo como yo lo tuve aquel día. Hoy entiendo que esa huella, esa certeza de que eso era lo que iba a querer hacer el resto de mi vida, no procedía en exclusiva de aquel momento. Era algo mucho más profundo y tenía que ver con quién era yo. Soy actor por mi madre, músico por mi padre y la música siempre estuvo ahí; siempre estuvo dentro de mí. Mi padre era un gran músico, como os he contado, arpista, y al volver a casa (después de estar tocando el piano con Carmen), le dije: «Papá, sé lo que quiero ser: quiero ser como tú, quiero ser músico». Él me salió con otra cosa que tampoco entendí hasta mucho tiempo después. «Víctor, ya estás en camino para ser actor, ya estás ganando dinero como actor, ¿para qué vas a ser músico? Nunca serás tan buen músico como puedes llegar a serlo como actor.» Lo que dicen los padres se nos queda grabado y quizá eso se me quedó impreso durante mucho tiempo. Demasiado.

Recuerdo esos días con cariño, pero también como el principio del desastre. Sé que la expresión «la calma que precede a la tormenta» está muy manida, pero aquellos días los recuerdo exactamente así. El teléfono en casa no paraba de sonar. Me llamaron para muchas producciones y yo intentaba cogerlas todas. Mis padres insistían en que no hacía falta. Pero ¿de verdad no hacía falta? Comenzaron las riñas en casa y, aunque a mis padres no les faltaba el trabajo, el mío era un curro sencillo, cómodo y, en ese momento, muy bien pagado. Mi madre, que, insisto nuevamente, era muy mística, adquirió una costumbre que me pareció en su día, y me sigue pareciendo, muy bonita. Llevaba de regalo un búho de porcelana a cada una de las oficinas de producción de las productoras o las compañías con las que trabajaba. Decía que traía suerte y ¿quién era yo para rebatírselo? Mientras tanto, el teléfono seguía sonando y sonando y sonando…

Me llamaron para Medea, una obra de teatro en la que la madre mata a sus hijos. No, esta tragedia no tiene el mejor de los argumentos para que lo interprete un niño.

Me llamaron para Hermanas, de Telecinco.

Me llamaron para Javier ya no vive solo.

Me llamaron para Hospital Central.

Me llamaron para Géminis, una serie en la que un actor magnífico, Juan Gea, interpretaba a mi padre, papel que ya había interpretado en El cerco de Numancia, sobre las imponentes tablas del gran teatro romano de Mérida.

Me llamaron para Antivicio, un capitulito.

Me llamaron para El florido pensil, una peli con algunos de los mejores actores del cine español de la época.

Me llamaron para… Me llamaron para muchas cosas y una fue muy especial. Pasé un verano fantástico rodando la que hoy se recuerda como una de las mejores pelis fantásticas del cine español. El espinazo del diablo (2001) fue un éxito entre crítica y público y estaba dirigida por un tipo encantador que poco después sería una gran referencia del cine de Hollywood: Guillermo del Toro. Guillermo había seleccionado a algunos de los mejores actores niños de la España de la época para ponernos a interpretar a huerfanitos en un internado, y yo no podía estar más contento. En la profesión, desde pequeño, ya te inoculan que una serie está muy bien, pero una peli…, eso ya son palabras mayores. Efectivamente, estaba muy bien, pero tuve por primera vez en mi vida la sensación de que aquello que yo hacía, eso que disfrutaba haciendo o que me había acostumbrado a hacer o que…, no era un juego (ya sabéis, play…): era una competición. Los niños de aquella peli, que podríamos haber sido tan amigos, no hacíamos más que competir entre nosotros por la atención de Guillermo, por los mejores tratos del equipo, por más líneas de diálogo, por un segundo más en la pantalla… Si lo piensas, no tiene ningún sentido. Pero percibí entonces lo que es la competencia: ya veía miradas en mis compañeros (y, probablemente, también mías hacia ellos) que reflejaban cualquier cosa menos compañerismo. Esas miradas estaban muy alejadas de lo que debería ser la mirada de un niño. Tiempo después, hablándolo con quien luego fue mi amigo, Daniel Esparza, nos dimos cuenta… de quién era ese afán por llegar antes, ¿de los niños o de los padres y las madres? ¿Quiénes se pasaban el día entero intentando hablar con producción? ¿Quiénes hablaban, constantemente, de los castings que había hecho su niño, de las pruebas que había hecho su pequeñito, de lo preparado que iba el nene…?

Me llamaron para… No, no me llamaron para Sonrisas y lágrimas. Aún recuerdo, y creo que siempre lo haré, el casting para ese musical. Tendría unos nueve años y alguien había animado a mis padres para que me presentase, a pesar de que no sabía cantar. En cuanto me enteré, prácticamente obligué a mi padre a que se pusiese a tocar música conmigo mientras yo cantaba… Pero, vuelvo sobre ello, yo no sabía cantar y, de pronto, nos plantamos mi padre y yo en el Teatro Coliseum de la Gran Vía de Madrid, rodeados de niños perfectos, rubios, guapísimos, haciendo gárgaras y practicando voces angelicales… Más de la mitad cantaba en coros desde párvulos. Y, otra vez lo escribo, yo no sabía cantar. Pero ya no es solo que no supiese, sino que no podía. Tenía mucha afonía y no podía ni vocalizar. Con todo, rompí a llorar en mitad del escenario y no hice la prueba. Al salir, mi padre me miró a los ojos y me dijo: «Víctor, el 95 por ciento de este trabajo es fracasar. Fallarás una y otra y otra vez…». Yo no estaba acostumbrado a fallar, sino a jugar y a que me pagasen por ello. Entonces me di cuenta de que las expectativas de los adultos, ciertas o no, cotizaban siempre a la baja. En ese momento, por desgracia y por un tiempo, dejé de ser niño, y casi todas mis expectativas mermaron paulatinamente. A partir de aquello, casting que hacía, casting del que salía pensando que no me llamarían.2

Y así sucedió con el siguiente. Hice el casting para una serie que parecía, ya entonces, que iba a ser el pelotazo que marcase una época. Trataba de una familia, los Alcántara, que sobrevivía con esfuerzo, cariño y apoyo mutuo en la España del franquismo. Cuéntame fue, verdaderamente, un pelotazo, y yo, claro, no fui Carlitos, y no fui Carlitos —aparte de porque Ricardo Gómez era ya entonces un magnífico actor—, porque era, en palabras de los directores de casting, «demasiado mayor». Nueve años y de fracaso en fracaso. Nueve años y rechazado por parecer mayor. Nueve años y viejoven.

Hoy, viéndolo con perspectiva, me alegro de que no me cogiesen. Con lo que contaré en próximos capítulos se entenderá que yo, por desgracia, no habría podido aguantar tanto tiempo en una serie, y que, hoy, no habría sido capaz de mirar a la cara a ese equipo si le hubiese fallado. Si hubiese sido Carlitos, Carlos, en Cuéntame, no hubiese aguantado tanto tiempo como Ricardo Gómez ni lo habría hecho tan bien como él. Mi carrera como músico quizá nunca hubiese empezado y, si de verdad hubiese logrado aguantar —y que me aguantasen— veintidós años, seguro que en muchos momentos la hubiese liado, habría generado algún que otro drama mucho peor que los cuernos de Antonio a Merche.

No me alegro, en fin, de que no me cogiesen, pero sí de cómo, un poco después, se desarrollaron las cosas.

Mi representante de aquel entonces, Esther, era un cielo: me cuidó muy bien en aquella época. Cuidó al niño que, de repente, por lo que él entendía que eran fracasos, se convirtió en un pequeño cascarrabias. Pienso en aquellos meses y me imagino a mí mismo como un señor mayor de nueve años, rancio, con la cara de un plato de gazpachuelo cortado, fumando Ducados y maldiciendo. Esther siempre tenía palabras de ánimo para ese viejecito diminuto. Un día, me dijo: «Víctor, hay un casting que tienes que hacer sí o sí». Ante mi primera negativa —o la de mis padres, ya no recuerdo—, ella insistió: «Yo te llevo, te llevo y te traigo de vuelta». Y así fue. Esther me llevó y aún recuerdo las palabras que me dijo por el camino: «Víctor, pueden no haberte llamado de aquí o de allí, pero eso es lo normal, lo normal es que no llamen, ¿sabes a cuánta gente que va y viene de los castings no han llamado nunca?». Yo me imagino ahora a ese mini-Víctor mirando por la ventanilla y encendiendo otro Ducados, carraspeando con la tos de Sabina en un after lleno de humo que se me había quedado después del casting de Sonrisas y lágrimas. Ella, no obstante, insistió: «Víctor, tengas los fracasos que tengas, o que creas tener, a las espaldas hay una cosa que también tienes: un montón de experiencia, un montón de obras, un montón de producciones en tu videobook. ¿Cuánta gente tiene eso con tu edad? Amigo, tienes el culo pelao de platós y de escenarios». Quizá esa última frase, y el asunto de que me hablase como a un anciano, me hizo volver a ser niño y me expulsó de un empujón de mi papel de fumador de Ducados. Me presenté a ese casting con toda la energía del mundo gracias a las palabras de Esther. Me sentí como si me fuese a comer la cámara; me hacía fuerte cada vez que sonaba la claqueta y me lo pasé como nunca en aquella prueba.

Y no me llamaron.

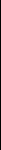

La primera vez que me subí al teatro romano de Mérida para interpretar El cerco de Numancia, en 1998. No sabía aún lo impresionante que era eso.

Me lo dejaron claro muy pronto. Llamaron a casa para dar el no. «Vamos a conocer a más niños, tenemos aún mil candidatos por ver.»

Esther, sin embargo, sí creyó. A veces, qué importante es que al menos alguien crea en ti… Con todo, me dijo: «Descuida, te llamarán». Un mes después, estaban telefoneando a casa de nuevo: «¿Víctor Elías? Has sido seleccionado». Al parecer, no les encajó ninguno de los mil niños que vieron después que a mí y, por azares del destino —pero ¿por qué no decirlo?, porque sentí, gracias a las palabras de Esther, que me comía aquella separata, aquella cámara, aquel equipo de casting…—, me cogieron a mí para ese papel.

¿Que para qué me cogieron? No, no lo he dicho. Pues para una serie que trataba también de una familia, pero de una familia un poco peculiar, en la que el padre, viudo y con tres niños, se casaba con una madre divorciada con dos niñas, y que, bueno, fue una serie importante que hizo que yo, así como mucha gente en este país, viésemos la escobilla del WC de manera diferente.

Me llamaron para Los Serrano.

Un par de semanas después, mi madre llevó el búho de cerámica más grande que yo hubiese visto nunca a las oficinas de producción de Globomedia.