1

El país de los vivos

El siglo XIV

Petrarca y sus libros — Giovanni Boccaccio, narrador y erudito — A ambos les suena todo a griego — Leoncio Pilato, traductor asalvajado — La peste — Pérdidas y consuelos — Elocuencia — Remedios para la fortuna — Una visión de luz

Si pudieras elegir, probablemente no querrías haber nacido en la península italiana a principios del siglo XIV. La vida era frágil, con hostilidades constantes entre ciudades y facciones políticas. Cuando un largo conflicto entre los conocidos como güelfos y gibelinos finalizó, los triunfadores (güelfos) se dividieron en las facciones «blanca» y «negra», y comenzaron a luchar entre sí. Roma, el centro histórico de la cristiandad, fue abandonada por un papa asediado, Clemente V, quien huyó de sus enemigos y trasladó la corte a Aviñón, una pequeña ciudad mal preparada, más allá de los Alpes, con un clima terrible. El papado permanecería allí durante décadas, dejando una caótica Roma literalmente vegetando entre sus ruinas cubiertas de maleza. La Toscana fue azotada por el mal tiempo y la hambruna, y aún estaban por venir aflicciones peores.

Sin embargo, de alguna manera, esta angustiante parte del mundo produjo una oleada de energía literaria. A lo largo del siglo XIV aparecieron nuevas generaciones de escritores, imbuidos de un espíritu de recuperación y renacimiento. Esperaban retroceder en el tiempo, más allá de los problemas actuales e incluso más allá de la fundación del cristianismo mismo, para estrechar la mano de los escritores del mundo romano, cuyas obras habían caído en diversos grados de olvido. Estos nuevos escritores buscaron un antiguo modelo de buena vida, basado en la amistad, la sabiduría, la virtud y el cultivo del poder y la elocuencia en el lenguaje. A partir de estos elementos, crearon su propia literatura en toda una gama de géneros. Su arma, para todo esto, fueron los studia humanitatis: los estudios humanísticos.

Los signos de un renovado interés en los estudios humanísticos ya habían aparecido en décadas anteriores, especialmente con el visionario Dante Alighieri, promotor de la lengua toscana y maestro del arte de vengarse literariamente de sus enemigos inventando un vívido infierno en el que colocarlos. Sin embargo, el verdadero comienzo del nuevo comienzo llegó con la generación posterior, con dos escritores que, como él, procedían de la Toscana: Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Ellos inventaron, en términos generales, el estilo de vida que sería, durante los dos siglos siguientes, el humanista, aunque ellos mismos no utilizaran esta etiqueta. Solo más tarde la gente empezó a utilizar regularmente la palabra umanisti; pero Petrarca y Boccaccio trazaron el perfil, por lo que parece razonable llamarlos por ese nombre.

Para llegar hasta allí, ambos comenzaron dando un paso similar: rebelarse contra los oficios que sus padres habían elegido para ellos. En el caso de Petrarca era el derecho; en el de Boccaccio, una elección entre el comercio o la Iglesia. Ambos escogieron, por separado, un nuevo camino: la vida literaria. Una contracultura juvenil puede tomar muchas formas: en el siglo XIV, podía significar leer mucho a Cicerón y empezar una colección de libros.

El de más edad era Petrarca.1Nació en 1304 en Arezzo. Debería haber nacido en Florencia, pero sus padres eran de la facción blanca cuando los güelfos negros tomaron el control de la ciudad. Tuvieron que huir, entre un grupo de refugiados que también incluía a Dante, otro güelfo blanco. Ni los padres de Petrarca ni Dante regresarían jamás.

Así pues, Petrarca nació ya en el exilio. Sus primeros años transcurrieron alternando fases de huida y otras de refugio temporal, con pausas de meses o años antes de que la familia se trasladara a otro lugar. Vivió aventuras. En su infancia, pudo haberse ahogado durante uno de sus viajes: un sirviente que lo llevaba a caballo a través de un río resbaló y casi lo dejó caer. Posteriormente toda la familia estuvo a punto de naufragar en aguas peligrosas cerca de Marsella. Sobrevivieron y llegaron a Aviñón, donde su padre encontró trabajo en la corte papal. Se instalaron cerca, y Petrarca creció en esa ciudad y sus alrededores, que aborrecía, aunque cuando llegó a la adolescencia y a los veintitantos, a veces disfrutaba de su vida nocturna. Años más tarde, escribió a su hermano menor recordando cómo se ponían ropa elegante y perfumada y se peinaban con estilo antes de salir a divertirse.

El padre de Petrarca era notario de profesión, por lo que era natural que su hijo estudiase para una carrera similar, relacionada con el derecho. Pero Petrarca odiaba la educación jurídica. Mientras (supuestamente) estudiaba mucho en Montpellier y luego en Bolonia, en realidad dedicaba gran parte de su energía a coleccionar libros. Esto era mucho antes de la tecnología de la imprenta; la única manera de conseguir material de lectura era encontrar manuscritos que comprar, mendigar, pedir prestado o transcribir, todo lo cual hacía con entusiasmo.

Se produjo un contratiempo cuando su padre arrojó su primera y modesta colección al fuego, es de suponer que con la esperanza de ayudar al joven a concentrarse en el derecho.2Sin embargo, en el último momento se apiadó y salvó dos libros de las llamas. Eran uno de Cicerón, sobre retórica, que podría serle útil para una carrera legal, y un volumen de poesía de Virgilio, que a Petrarca se le permitió conservar para su recreación. Ambos autores siguieron siendo siempre estrellas en el cielo del joven. Continuarían siendo venerados por los humanistas posteriores: Virgilio por su belleza poética y su reinvención de la leyenda clásica; Cicerón por sus pensamientos sobre la moral y la política, y su elegante prosa en latín.

Por el momento, Petrarca mantuvo la cabeza gacha, tanto en el sentido de estudiar como en el de la discreción, pero cuando su padre murió (él tenía entonces veintidós años) abandonó Derecho y regresó a Aviñón para iniciar un modo de vida totalmente diferente: el literario. Comenzó un patrón que seguiría durante toda su carrera: trabajar en el entorno de una serie de poderosos mecenas, a cambio de seguridad financiera y, a menudo, una bonita casa (o dos) donde vivir. Los mecenas podían ser nobles, príncipes regionales o funcionarios de la Iglesia; para prepararse para esto último adoptó votos eclesiásticos menores. Su trabajo exigía servicios diplomáticos y labores secretariales, pero —más importante aún— implicaba producir toda una serie de composiciones agradables, halagadoras, estimulantes y reconfortantes. La tarea principal era hacer lo que Petrarca, en cualquier caso, amaba: leer y escribir.

Y vaya si escribió. Produjo tratados, diálogos y narraciones personales, biografías, celebraciones triunfales, poemas en latín, consoladoras reflexiones y ardientes invectivas. Por placer, y para complacer a los demás, escribió hermosos poemas de amor en lengua vernácula, desarrollando y perfeccionando su propia versión de la forma del soneto (que todavía hoy se llama petrarquista). Muchos de estos versos nacieron en honor a una mujer idealizada a la que llamó Laura, a quien aseguró haber visto por primera vez en una iglesia de Aviñón el 6 de abril de 1327, fecha que anotó en las preciosas páginas de un manuscrito de Virgilio.3Su delirante agonía por lo inalcanzable y huidiza de ella inspiraría a generaciones de poetas posteriores.

Entre sus obligaciones para con los mecenas en distintas ciudades, a menudo se veía recompensado por su trabajo con la oportunidad de vivir en bellas casas de campo. Estos interludios le proporcionaban aún más inspiración, puesto que pasaba períodos de ocio creativo vagando por bosques y caminos junto al río, socializando con amigos o simplemente conviviendo con sus amados libros. Durante su treintena tuvo una casa en el pueblo de Vaucluse, junto a la cristalina agua del arroyo de la Sorgue, no lejos de Aviñón. Otros retiros posteriores incluyeron una casa en las colinas Euganeas, cerca de Padua; y antes de eso, una casa en Garegnano, cerca de Milán, junto a otro río, donde podía escuchar «pájaros multicolores cantar en sus ramas de varios modos», y hacer experimentos botánicos plantando diferentes variedades de arbustos de laurel en el jardín.4

Plantar laureles fue una elección cargada de simbolismo, y probablemente también lo fue el seudónimo de Laura para su gran amor. En el mundo antiguo, los poetas recibían coronas de hojas de laurel para celebrar sus logros. La costumbre había sido resucitada por un poeta paduano, Albertino Mussato, que se la había otorgado a sí mismo.5Petrarca la recibió de forma más oficial en una ceremonia festejada en Roma en 1341, tras ser examinado verbalmente sobre su largo poema África (sobre el general romano Escipión el Africano) y pronunciar un discurso oficial en elogio de la poesía. Halagado y satisfecho consigo mismo, Petrarca era intensamente consciente del significado del precedente clásico tras esta costumbre. Hay que decir que Petrarca nunca fue ajeno a la vanidad, y que a veces caía en lo pomposo. Siempre dijo despreciar su propia fama y sentirse exhausto por los muchos admiradores que acudían a su puerta (o puertas). Pero en realidad era evidente que le encantaba. Se puso conscientemente a la altura de su papel, y era una altura considerable, tanto literal como metafóricamente. Una descripción posterior de Giannozzo Manetti, basada en los informes de los que lo conocieron, retrata a Petrarca como un hombre alto y con un aire de «majestad» a su alrededor.6

A pesar de estos aires de altivez, estaba psicológicamente marcado por sus inseguros comienzos. Junto a los momentos de satisfacción tenía episodios de depresión o acedía, una incapacidad para sentir nada en absoluto, siquiera infelicidad. A veces todo le parecía incognoscible e incierto: a los cincuenta años, se describiría a sí mismo en una carta como «no concediéndome nada, no afirmando nada, dudando de todo salvo de lo que considero un sacrilegio dudar».7

En otras ocasiones, se le veía más seguro de sí mismo, y esto se debía en gran parte a que encontraba un sentido de existencia en su vocación como hombre de letras. Aunque la Iglesia había empleado secretarios, que necesitaban tener conocimientos literarios, durante mucho tiempo nadie se había dedicado tanto al papel de hombre de letras como Petrarca. Parece que siempre fue consciente de los más altos ejemplos del pasado clásico que tenía detrás: lejanos, pero aún más poderosos por su magnífica lejanía. En su mente, implicaban obligaciones morales.

Cuando no pensaba en el pasado, imbricaba su vida y sus escritos profundamente en las vidas de sus contemporáneos. Desarrolló un vasto círculo de amigos interesantes: hombres educados, también con inclinaciones literarias, a veces ricos y poderosos. Hacía circular sus obras entre ellos, por lo que sus escritos eran leídos por otras personas además de los mecenas a los que estaban dedicados. Este círculo también se convirtió en una útil red de compañeros buscadores de libros. Cada vez que sus amigos viajaban a algún lugar, Petrarca les hacía listas de la compra. Al enviar una de estas listas a Giovanni dell’Incisa, el prior de San Marcos en Florencia, Petrarca le pidió que la mostrara a todos los que conocía en la Toscana: «Que abran los armarios y cofres de su gente de Iglesia y de otros hombres de letras, por si surgiera algo que aliviara o irritara mi sed».8Los manuscritos, laboriosamente copiados o precariamente prestados, recorrían la península italiana por peligrosas carreteras llenas de ladrones; si se prestaban, debían hallar el camino de vuelta. Petrarca mismo estaba a menudo en movimiento, por sus obligaciones laborales y sus visitas sociales, y allá donde iba, se detenía si veía un monasterio a lo lejos: «¿Quién sabe si aquí hay algo que deseo?».9Entraba y pedía hurgar. Si encontraba un texto de valor, a veces se quedaba durante días o semanas para hacer su propia copia.

Imagina cómo era copiar a mano cada palabra de cada libro que uno añadía a su colección. Incluso Petrarca lo consideraba agotador. En una carta describe cómo transcribió un largo texto de Cicerón que un amigo le había prestado, y lo hizo lentamente, para poder también memorizarlo a medida que avanzaba.10La mano se le puso rígida y le dolía. Pero justo cuando pensaba que no podría continuar, llegó a un pasaje en el que Cicerón mismo mencionaba que había copiado los discursos de alguien. Petrarca se sintió avergonzado: «Me ruboricé como un soldado reprendido por un respetado comandante». Si Cicerón podía hacerlo, él también.

En otras ocasiones, Petrarca encontraba más consuelo que agotamiento en el acto de escribir. Era casi una adicción. «Excepto cuando escribo, siempre estoy atormentado y apático», admitió.11Un amigo que lo vio trabajar demasiado en un poema épico intentó llevar a cabo lo que podríamos calificar de «intervención»: le pidió a Petrarca, inocentemente, la llave de su gabinete. Una vez que la tuvo, agarró sus libros y materiales de escritura, los arrojó dentro, giró la llave y se fue. Al día siguiente, Petrarca tuvo dolor de cabeza de la mañana a la noche, y un día después comenzó a tener fiebre. El amigo tuvo que devolverle la llave.

A menudo, Petrarca hacía más que copiar mecánicamente. Además de memorizar lo que leía, aplicaba su creciente erudición a cada nuevo descubrimiento. Fue pionero en el arte de la edición sensible, al utilizar nuevos hallazgos de manuscritos para construir versiones más completas de textos antiguos que antes solo existían en modo fragmentario, haciendo todo lo posible para encajarlos correctamente. En este campo, su producción más importante fue una edición de Livio, un historiador de Roma cuya enorme obra solo sobrevivió en fragmentos (todavía está incompleta, pero tenemos más de ella ahora que en tiempos de Petrarca).12Tras hallar varias secciones nuevas en diferentes manuscritos, las reunió en un volumen junto con sus copias de otras partes existentes. El libro resultante pertenecería a un gran erudito del siglo siguiente, Lorenzo Valla, a quien conoceremos a fondo más adelante; Valla agregó notas propias, mejorándolo aún más. Esto era exactamente lo que a las generaciones de humanistas les seguiría encantando hacer: ampliar el conocimiento, empleando la evidencia para hacer que los textos fueran más ricos y precisos. Fue Petrarca quien inició el camino.

Los escritores que investigaba a menudo le proporcionaban ánimos para ese trabajo, e incluso inspiración directa para su propia escritura. Un descubrimiento particularmente energizante fue uno de sus primeros: el del discurso Pro Archia de Cicerón.13Pronunciado en Roma en el año 62 a. C., era una defensa del poeta Arquias, a quien como inmigrante se le iba a negar la ciudadanía de la ciudad por un tecnicismo. El argumento de Cicerón era que los «estudios humanos y literarios» promovidos por Arquias contribuían con tanto placer y beneficio moral a la sociedad romana que, tecnicismo o no, debería concedérsele la ciudadanía. Petrarca encontró el texto completo en un monasterio de Lieja, mientras viajaba por la zona con amigos. Todos tuvieron que esperar varios días mientras él hacía una copia para su propia colección.14Era el texto perfecto para alguien que se estaba embarcando en una vida de literatura: significaba que Cicerón aprobaba esa vida.

Otra obra de Cicerón le proporcionó algo más: un proyecto específico a emular. Doce años después del descubrimiento de Lieja, Petrarca estaba husmeando en la biblioteca de la catedral de Verona cuando encontró tres copias manuscritas de las cartas de Cicerón, incluidas las escritas a Ático, su amigo de toda la vida. Las cartas fascinaron a Petrarca: mostraban un lado más personal del filósofo romano, como escritor informal y como amigo que reflexionaba sobre los dilemas y emociones humanas y respondía a los acontecimientos políticos a medida que surgían.15Petrarca quedó intrigado por la idea general de una colección así: elegir y ordenar cartas para obtener una obra literaria coherente.

Petrarca también fue un prolífico escritor epistolar, y también empleó sus cartas como un modo de escribir sobre casi cualquier cosa que le interesara. Respondió a los pensamientos y preguntas de sus amigos, buscó respuestas o ejemplos en su acervo de conocimientos, discutió planes de investigación y ofreció asesoramiento personalizado. Al encontrar las cartas de Cicerón en un momento en que acababa de cumplir cuarenta años y estaba listo para un balance de la mediana edad, se dio cuenta de que él podía hacer lo mismo. Podía recuperar y revisar sus propias cartas, copiarlas, pulirlas, ponerlas en un orden satisfactorio y hacerlas circular entre cualquiera que quisiera leerlas, lo que a su vez atraería más corresponsales y nuevos amigos con quienes poder escribirse aún más cartas.

Tardó cuatro años, pero finalmente se puso a trabajar y produjo una primera y larga colección conocida como las Familiares. A esta le seguiría otra: las Seniles, o Cartas de la vejez. Juntas, constituyen su obra más amplia y, francamente, más agradable, llena de expresiones de calidez, tristeza, preocupación o ira, junto con el ocasional «postureo» o con sentimientos de indignación, así como destellos de todo su mundo. Algunas de las cartas cuentan historias largas, como una que describe una gran caminata con su hermano por el Mont Ventoux, cerca de Aviñón, llevando una copia de las Confesiones de Agustín en el bolsillo para poder leer una cita adecuada en la cima. (El destinatario de esta carta era el amigo que le había regalado el libro de Agustín; era la forma que tenía Petrarca de darle las gracias.)16En conjunto, estas colecciones epistolares son a la vez un tributo a Cicerón y una creación muy personal, llena de vida y espontaneidad.

O debería decir, más bien, espontaneidad aparente. Están intensamente editadas y pulidas; a día de hoy nadie sabe con certeza si realmente subió al Mont Ventoux o simplemente compuso una hermosa fantasía al respecto. Las cartas son construcciones literarias, y la literatura también es a menudo su tema.17Petrarca pide manuscritos y transmite noticias de los descubrimientos de otras personas; hace gala de su erudición con referencias clásicas y bromas intelectuales. Al escribir para agradecer a un amigo su hospitalidad, añade detalles sobre las muchas otras personas de la historia de la literatura que han sido acogidas en casas de amigos. Al contar su propia historia de cómo estuvo a punto de perderse en el río cuando era un niño, alude a una historia de la Eneida de Virgilio, en la que el mítico rey Metabo tuvo que cruzar un río con su hija pequeña, Camila, en su viaje al exilio; el monarca logró llevarla a la otra orilla gracias al poco probable método de atarla a una lanza y arrojarla al otro lado.

Dirige algunas de las cartas a los autores clásicos que admiraba, como si también ellos formaran parte de su círculo de amigos. Terminaba estas misivas, en lugar de con su habitual frase de despedida, con las palabras «Desde la tierra de los vivos». Y ahora, mientras leemos las cartas, somos nosotros los que estamos (temporalmente) en la tierra de los vivos, mientras Petrarca nos habla desde el otro lado. En realidad, nos dirige una de sus epístolas: la última de la colección final está escrita «A la posteridad»: «Tal vez hayas oído algo sobre mí, aunque también esto es dudoso», comienza, tímido.18

Para Petrarca, los libros son seres sociables: «Hablan con nosotros, nos aconsejan y nos reúnen con cierta intimidad viva y penetrante».19Los antiguos son tan buenos compañeros como las personas que se consideran vivas porque, como él escribe, todavía ve su aliento en el aire helado. Los más grandes autores son huéspedes en su casa; bromea con ellos. Una vez, tras lastimarse el talón al tropezar con un volumen de Cicerón que había dejado en el suelo, pregunta: «¿Qué es esto, mi Cicerón? ¿Por qué me golpeas?». ¿Acaso le ofende que lo ponga en el suelo? En otra carta a Cicerón, Petrarca se atreve a criticar algunas de las elecciones que el romano realizó en vida: «¿Por qué elegiste involucrarte en tantas disputas y feudos completamente inútiles? [...] Me llenan de vergüenza y angustia tus defectos». Estas no son cartas de adulación, sino compromisos reflexivos con seres humanos falibles que han luchado con los problemas de la vida. Han cometido errores comunes, como cualquier humano, pero también proceden de una época que a Petrarca le parecía más sabia y culta que el mundo que veía a su alrededor.

Más allá de las bromas e intimidades, una vena de melancolía atraviesa estas cartas al pasado. Los destinatarios habían muerto, al igual que su época. ¿Volverían a existir tiempos tan notables, o personas tan eminentes? Eso era lo que Petrarca y su círculo anhelaban saber, y lo que querían ayudar a hacer posible.

De la multitud de amigos con los que Petrarca habló de libros en sus cartas, destaca Giovanni Boccaccio. También él había llegado a la vida literaria gracias a una rebelión temprana. Nacido en 1313, nueve años después de Petrarca, no conoció, como este, el exilio: viviría la mayor parte de su vida bastante cómodamente en Florencia y en su casa familiar cercana, en Certaldo.20Su camino, no obstante, tampoco fue fácil. Su madre podría haber muerto muy pronto: no sabemos nada de ella; no jugó ningún papel en su crianza, y él creció con una madrastra.

Su padre, conocido como Boccaccino di Chellino (el primer nombre, bastante confuso para nosotros, significa «pequeño Boccaccio»), era un comerciante ansioso por ver a su hijo seguirle en el ramo. Lo envió con un empresario para que aprendiera aritmética durante seis años, pero no tuvo éxito. Cuando su padre barajó la posibilidad de formarlo para la Iglesia —«una buena manera de hacerse rico», comentó Boccaccio más tarde—, resultó que tampoco tenía gusto o aptitud para ello.21

En lo que sí destacaba era en la escritura, y especialmente en la poesía, con la que había experimentado desde los seis años.22Y así, como Petrarca, Boccaccio pasó por una transición ritual. Rechazó lo que su padre quería que hiciera y se dedicó en cambio a los estudios literarios y humanísticos. También como Petrarca, escribiría un relato de este giro hacia las humanidades y lo convertiría en una leyenda personal.

En otros aspectos, eran diferentes. Boccaccio sufría tantas ansiedades y complejos como Petrarca, pero eran ansiedades y complejos distintos. Por un lado, a menudo se mostraba a la defensiva y era quisquilloso, como si se sintiera en constante desventaja en relación con los demás. Por otro lado, era más generoso con sus elogios que Petrarca. Boccaccio nunca dudó en proclamar su admiración por autores antiguos y modernos. Dijo cosas maravillosas del propio Petrarca, así como de Dante, que había muerto en 1321. En realidad, se convirtió en el primer estudioso serio de Dante, dando una serie de conferencias sobre él y escribiendo introducciones y hasta una biografía.23Llamó a Petrarca su «venerado profesor, padre y maestro», y dijo que era tan ilustre que debía ser contado más como un antiguo que como un moderno.24A Petrarca debió encantarle eso. Su nombre era conocido en toda Europa, continuó Boccaccio, incluso en «ese rincón más remoto del mundo, Inglaterra».

Sin embargo, cuando se trataba de valorar su propio trabajo, Boccaccio se quejaba de que debería haber sido más competitivo: podría haber alcanzado mayor fama como autor si lo hubieran alentado al principio.25Es difícil saber de qué se quejaba, ya que obtuvo elogios por su trabajo en una amplia gama de géneros: ficción, poesía, diálogos literarios, colecciones de mitos y cuentos y obras de erudición de todo tipo.

La obra por la que más se le recuerda es el Decamerón, un conjunto de cien cuentos escritos en lengua vernácula toscana. Diez narradores, durante diez días, cuentan diez historias cada uno, dándole a Boccaccio la oportunidad de mostrar su versátil dominio del estilo y la invención. Algunas piezas son historias de amor y virtud, de tono moralista, sazonadas con una visión privilegiada de la psicología humana. Otras son un derroche de lujuria y su merecida (y cómica) consecuencia. Embaucadores despluman a desventurados simplones; astutas esposas ponen los cuernos a sus maridos de ingeniosas maneras. Algunas historias se burlan del clero por su pereza o corrupción. En uno de los cuentos, una abadesa es informada en mitad de la noche de que una de sus monjas está en la cama con un amante, por lo que se levanta para investigar y accidentalmente se cubre la cabeza no con su velo, sino con los calzones del sacerdote con quien ella misma estaba en la cama en ese momento.26En medio de tanta diversión anticlerical, otras historias arriesgan una crítica más seria a la autoridad del cristianismo: en una, un gran señor convoca por turno a sus tres hijos y les entrega un anillo, haciéndole creer así a cada uno que lo ha elegido como heredero. En realidad, ha hecho dos copias idénticas del anillo original, por lo que nadie puede decir cuál es el real.27Es una buena parábola para las afirmaciones contrapuestas de judíos, cristianos y musulmanes, todos ellos convencidos de ser la única religión verdadera, cuando en realidad el asunto es indecidible.

Igualmente amplia y arriesgada es su Genealogía de los dioses de los paganos, una recopilación de mitos clásicos. Exhaustiva, erudita y algo caótica, la compuso hablando con expertos y escudriñando libros, todo ello en una época en la que el estudio de la mitología o la historia no había adquirido ningún rigor metodológico. Irradia el amor de Boccaccio por todo lo antiguo, pero en las secciones finales también incluye sus pensamientos sobre la literatura moderna, con el relato de su propio viaje hacia la vida literaria.

Mientras escribía esta y otras obras de diferentes géneros, Boccaccio mantuvo una carrera en la vida pública florentina.28En varias ocasiones ocupó puestos como tesorero de la ciudad, recaudador de impuestos y embajador, así como en juntas cívicas y en el departamento de supervisión de obras públicas. Estaba más arraigado en su comunidad que Petrarca, que era el tipo de persona que se sentía como en casa en cualquier lugar, o, por ende, en ninguno.

Fue una de estas tareas cívicas la que finalmente llevó a Boccaccio a conocer a Petrarca en persona, tras años admirándolo desde la distancia. Boccaccio trabajaba en una campaña de Florencia para intentar persuadir a descendientes de las antiguas familias exiliadas a regresar y convertirse de nuevo en orgullosos florentinos.29En 1350, cuando Petrarca pasaba por la zona, Boccaccio aprovechó la oportunidad para invitarlo a la ciudad y lo alojó en su propia casa, sin duda ejerciendo todo el encanto y la generosidad de que disponía. Hizo que la ciudad ofreciera a Petrarca una cátedra universitaria, un honor considerable. No funcionó. Petrarca nunca se mudó a Florencia, sino que continuó moviéndose por otros lugares, como Milán, Padua y Venecia. Boccaccio se llevó una decepción, ya que se había esforzado mucho. Pero superaron este difícil comienzo y se convirtieron en buenos amigos. A veces Boccaccio visitaba a Petrarca en una de sus diversas casas. Más a menudo, mantenían su relación a través de cartas, llenas de conversaciones sobre libros, por supuesto, pero también con expresiones de afecto y una cierta cantidad de cariñosas críticas por ambas partes.

Aunque la diferencia de edad no era grande, Boccaccio admiraba a Petrarca como a una figura paterna, y Petrarca le correspondía gustoso, considerándolo un hijo.30Parecía hallarlo más agradable que su auténtico hijo, también llamado Giovanni. Al ser técnicamente eclesiástico, Petrarca no podía casarse, pero había sido padre de dos hijos, un niño y una niña. Su hija Francesca y su familia se ocuparon de él en la vejez, pero Giovanni parecía no saber ganarse el favor de su padre. A los dieciocho años pasó algún tiempo vagando por la casa paterna, al parecer aquejado de una acedía similar a la de su padre, pero sin la tendencia de este a buscar consuelo en los libros. Petrarca lo halló exasperante y, finalmente, en una carta dura y terrible, le ordenó que se marchara.

Giovanni Boccaccio, en cambio, mostraba un ilimitado interés por las cosas correctas: la pasión por el lenguaje, la alegría de escribir, la dedicación a encontrar y revivir la literatura antigua... todos los elementos que conformaban al erudito en humanidades del (muy temprano) mundo moderno. Boccaccio amaba los manuscritos y escudriñaba monasterios, al igual que Petrarca. También él había hecho buenos descubrimientos, entre ellos más obras de Cicerón en el gran monasterio benedictino de Montecassino.31Boccaccio no temía al duro trabajo de copiar.

En un extraño episodio, no obstante, estuvo a punto de abandonarlo todo.32Un monje, Pietro Petroni de Siena, le advirtió en 1362 que moriría inminentemente si no se deshacía de todos los libros no cristianos de su biblioteca y si no dejaba de escribirlos él mismo. Esto, dijo Pietro, se le había revelado en una visión. Alarmado, Boccaccio pidió consejo a Petrarca, quien le disuadió. También añadió que, si realmente quería vaciar sus baúles de libros, podría enviarle una lista: él estaría encantado de adquirirlos.

De un modo menos egoísta, ofreció a Boccaccio excelentes argumentos para no hacerlo.33Si una persona ama la literatura y es buena en ella, escribió Petrarca, ¿cómo podría considerarse moralmente correcto abandonarla? La ignorancia no es el camino de la virtud. Petrarca era bastante devoto, pero no tenía tiempo para la idea de que una vida cristiana debe ser una vida de contemplación mundana, en la que solo se lee obras sagradas o ninguna obra en absoluto. Estaba del lado del conocimiento, del saber, de la sana abundancia de palabras y de ideas. Afortunadamente (o desafortunadamente, desde el punto de vista de la colección de libros de Petrarca), Boccaccio no tardó en volver en sí, y conservó sus obras. En su Genealogía no dudó en afirmar que nada debía considerarse «impropio» para un cristiano en el estudio, siquiera de los dioses o historias del mundo antiguo.34Al fin y al cabo, el cristianismo ya había vencido claramente a los dioses antiguos, así que no había nada que temer. Petrarca también escribió que las enseñanzas no cristianas —siempre que no contradijeran el Evangelio— añadían «una medida considerable al disfrute de la mente y al cultivo de la vida».35

La pasión por la literatura era tan fuerte en ambos intelectuales que incluso atesoraban textos que no sabían leer.36Su latín era perfecto, pero, como la mayoría de los europeos occidentales de la época, sabían poco o nada de griego antiguo. Algunos eruditos medievales lo habían aprendido, pero la mayoría no, y cuando los copistas monásticos encontraban palabras griegas en un texto latino, solían escribir: Graecum est, non legitur: «Es griego y no se puede leer». La frase adquirió vida propia en la lengua inglesa como it’s all Greek to me («me suena todo a griego») a través del Julio César de Shakespeare, donde Casca informa de que ha oído a Cicerón decir algo en griego, pero no tiene ni idea de lo que era.37En el siglo XIV solo era posible encontrar hablantes de griego en Constantinopla, en la Grecia moderna y en partes del sur de Italia, donde había una comunidad de hablantes nativos. En el resto del mundo, grandes franjas de filosofía, ciencia, cosmología y literatura seguían siendo inaccesibles.

Entre los autores inalcanzables para Petrarca y Boccaccio figuraba Homero, ya que aún no existían traducciones al latín o a lenguas vernáculas. Pero Petrarca poseía un ejemplar de la Ilíada que le había regalado un amigo griego en Constantinopla. En su carta de agradecimiento, Petrarca expresa su deseo de que su amigo venga a Italia para enseñarle la lengua; de lo contrario, escribe, Homero permanecerá mudo para él, o «más bien, yo soy sordo para él. Aun así, me complace su mera presencia y con muchos suspiros lo abrazo, diciendo: “¡Oh, gran hombre, con cuánto gusto te escucharía!”».38Puede parecer una forma de decir «gracias por un regalo inútil», pero creo que podemos suponer que el deseo de Petrarca de desentrañar la literatura griega era real.

También Boccaccio tenía libros griegos, y se le ocurrió un modo de abordar el problema. Volvió a cortejar a las autoridades de Florencia, como había hecho infructuosamente cuando intentó conseguir un empleo para Petrarca, y los convenció de que crearan la primera cátedra de griego de Europa occidental en 1360.39También reclutó a un calabrés que hablaba griego para que la ocupara: Leoncio Pilato. Fue una elección valiente. Leoncio era impulsivo y poco fiable, y tenía un aspecto algo salvaje, con una larga barba y un rostro feo, «siempre perdido en sus pensamientos, áspero en sus modales y comportamiento», como admitió Boccaccio.40Petrarca ya lo conocía y no le gustaba demasiado. Boccaccio tenía una razón para ser más tolerante: Leoncio conocía relatos mitológicos e históricos griegos y, por tanto, era una gran fuente para su Genealogía de los dioses de los paganos.41Dejó que Leoncio viviera con él en su casa de Florencia y le encargó una versión en latín, palabra por palabra, de la Ilíada y la Odisea, lista para que Boccaccio la puliera para facilitar su lectura.42Petrarca lo observaba desde lejos, rogándole que le enviara nuevos fascículos en cuanto estuvieran listos, para poder hacer copias y devolverle los originales: la ansiedad de los envíos por correo de la época.43

Por suerte no se perdió nada, pero el proyecto era largo, y Leoncio se volvió cada vez más caprichoso. En 1363, después de unos tres años viviendo en casa de Boccaccio, y sin haber terminado las traducciones, anunció que estaba cansado de Florencia y que quería trasladarse a Constantinopla. Boccaccio le acompañó en esa dirección hasta la casa de Petrarca en Venecia y le dejó allí; al parecer, Petrarca esperaba que Leoncio se tranquilizara lo suficiente con el cambio de escenario para volver al trabajo. Pero no fue así. Al final, tras expresar muchas quejas e insultos contra Italia, Leoncio se embarcó. Petrarca le regaló un ejemplar de las comedias de Terencio como regalo de despedida: sabía que Leoncio disfrutaba leyéndolas, aunque Petrarca se preguntaba «qué podía tener en común ese sombrío griego con este alegre africano».44Tan impaciente a menudo con las debilidades de los demás, Petrarca no estaba en sintonía con la frase de Terencio: «Nada humano me resulta ajeno».

Una vez en Constantinopla, Leoncio cambió de opinión y volvió a añorar Italia.45Escribió a Petrarca —una carta «más larga y peluda que su barba y su pelo», según su destinatario— pidiéndole ayuda para organizar y financiar su regreso. Para entonces, Petrarca se había involucrado en la vida de Leoncio más que Boccaccio, pero se encontraba en su estado de ánimo de padre severo, por lo que le comentó a Boccaccio: «Donde emigró con altivez, que viva con tristeza».

En realidad, admitió luego Petrarca, temía la inestabilidad de Leoncio.46Es comprensible. Pero también se puede entender por qué Leoncio había llegado a sentirse tan perturbado y agraviado: era tratado como un forastero dondequiera que fuera, y se sentía acosado por estos dos toscanos, que no dejaban de hablar de su peinado salvaje y se referían a él como si fuera un bárbaro. Sin embargo, tenía la lengua antigua y literaria que ellos ansiaban; una lengua que, por cierto, había dado origen a la palabra «bárbaro».

Sorprendentemente, Petrarca se resistió incluso cuando Leoncio le prometió llevarle más manuscritos de autores griegos, una propuesta que debería haberle llegado al corazón. Al final, Leoncio se las arregló para organizar él mismo el regreso, y embarcó en 1366. Pero el viaje acabó muy mal para él. El barco, tras remontar el Adriático y casi llegar a su destino, encontró una tormenta. Leoncio se aferró a un mástil, mientras que el resto de la tripulación parecía haber encontrado un refugio más seguro. Un rayo cayó sobre el mástil y Leoncio fue el único que murió.

Según parece, Petrarca sintió cierto remordimiento.47«El pobre infeliz, fuera lo que fuera, nos amaba», le escribió a Boccaccio. Murió «sin haber conocido, creo, un solo día sereno». Se le ocurrió una última pregunta (y no sabemos la respuesta): ¿rescataron por casualidad los marineros algún libro en griego que Leoncio pudiera haber traído para él?

Petrarca tenía sus defectos; Boccaccio podía ser gruñón y difícil. Sin embargo, lo que se desprende de todas estas historias de recopilación de libros, traducción, edición y escritura de cartas es la total dedicación a su trabajo y a un objetivo difícil de alcanzar: la revitalización de los antiguos estudios humanísticos, que esperaban ver renacer de las profundidades y cobrar nueva vida para el futuro.

El camino hacia ese futuro, no obstante, no siempre fue fácil.

En 1347, unos años antes de que Petrarca y Boccaccio se conocieran, una enfermedad había empezado a circular silenciosamente por el norte de Italia y el sur de Francia; había aparecido también en partes de Asia y África, y más tarde llegaría a más zonas de Europa.48La causa era una bacteria, Yersinia pestis, propagada a través de pulgas y otros vectores de contagio, pero, por supuesto, nadie lo sabía aún. Ya se habían producido otros brotes en Europa, pero demasiado tiempo atrás como para que nadie pudiera reconocer los síntomas.

Un abogado residente en Piacenza, Gabriele de’ Mussi, los describió.49En primer lugar, la persona sentía una «rigidez fría» y una sensación de hormigueo, como si «le clavaran puntas de flechas». A continuación, aparecían bubones descoloridos en las axilas o en la ingle (por el aumento de tamaño de los ganglios linfáticos) y comenzaba la fiebre. Algunas personas vomitaban sangre. Algunos caían inconscientes. Unos pocos se recuperaban; la mayoría moría. Debido a los bubones, la enfermedad se conoció como peste bubónica o peste negra.

La enfermedad se extendía: al principio cogía a las comunidades por sorpresa, pero pronto (y aún más aterrador) se oían noticias de que avanzaba de pueblo en pueblo. La gente probaba todo lo que se le ocurría para detenerla. Una táctica consistía en evitar a los demás, aislándose en la medida de lo posible, ya que se sabía que se transmitía, de algún modo, a través de los enfermos. No era fácil hacerlo si era tu marido o tu hijo quien (como escribió Gabriele de’ Mussi) te llamaba lastimeramente: «Ven. Tengo sed, tráeme agua. Todavía estoy vivo. No tengas miedo. Tal vez no muera. Por favor, abrázame fuerte, abraza mi cuerpo consumido. Deberías tenerme en tus brazos».50

La gente se esforzaba por mantener la calma y el optimismo, creyendo que el miedo les haría más vulnerables... ¡y qué terrible confusión psicológica debía de ser esa!51A menudo la gente se acordaba de Dios, que parecía estar en uno de sus estados de ánimo punitivos y necesitado de muestras de penitencia humana.52Se organizaban procesiones en las que los participantes se flagelaban. A veces, estos actos se convertían en pogromos, ya que se creía que los judíos eran los causantes de la enfermedad. Otras teorías sugerían que estaba causada por el aire viciado que subía de la tierra o por el exceso de «fluidos superfluos» acumulados en el cuerpo a causa de la comida pesada. Algunos médicos abrían los bubones de sus pacientes para que liberaran los malos humores. Uno de los partidarios de este tratamiento era Guy de Chauliac, médico del papa de turno en Aviñón, Clemente VI.53Por fortuna, el propio Clemente no fue sometido a él porque nunca contrajo la enfermedad, aunque permaneció valientemente en la ciudad durante mucho tiempo, mientras otros huían. También intentó poner fin a la violencia antisemita e introducir el orden en las procesiones penitenciales. Cuando los cementerios y las fosas comunes de los campos se llenaron, consagró el Ródano para que los cadáveres arrojados al río pudieran llegar al cielo.

En Florencia la situación era aún más extrema.54Se calcula que, al final de este brote inicial, dos terceras partes de una población de 100.000 florentinos habían muerto. La idea más vívida de lo que debió de ser la situación en la ciudad procede de Boccaccio: aunque probablemente no estuvo allí durante esa época, conocía a gente que sí, e incluyó un breve pero espeluznante relato de la misma en el preludio al Decamerón. En él se establece el escenario, ya que los diez narradores son diez jóvenes nobles que huyen de la ciudad para esperar a que pase el peligro en sus confortables casas de campo. Boccaccio describe con exactitud de qué huían, y se disculpa ante los lectores por recordarles horrores que aún estaban recientes en sus mentes y que probablemente preferirían olvidar.

Según nos cuenta, la ciudad se vino abajo. La gente tenía miedo de ayudar a sus parientes; ni siquiera los padres tocaban a sus hijos. Con pocos sirvientes a su alrededor, las damas de la aristocracia renunciaron a su decoro habitual y permitieron que personal masculino las atendiera, una inaudita violación del pudor. Los cadáveres se amontonaban en casas y calles; los rituales funerarios se volvieron cada vez más rudimentarios hasta que cesaron por completo. Los cadáveres eran transportados sobre tablas para ser enterrados en zanjas de varios pisos de profundidad.

En épocas normales, las ciudades cerraban sus puertas por la noche contra las amenazas externas, pero ahora muchos atravesaban esas puertas para buscar seguridad en el campo, como los diez jóvenes de Boccaccio. A diferencia de ellos, lo que la mayoría encontraba distaba mucho de ser un idilio pastoral: a menudo la peste había llegado antes que ellos, y la gente había abandonado sus campos y animales domésticos, dejando a perros y gallinas a su suerte. Las semillas y las herramientas agrícolas, esenciales para las futuras cosechas, habían sido dejadas de lado porque nadie esperaba volver a utilizarlas.

Todos estos detalles ofrecidos por Boccaccio suponen una terrible inversión de los antiguos ideales de una humanidad digna y excelente, en la que todos disfrutaban de vidas bien reguladas, campos prósperos y oficios productivos, y miraban con confianza su legado para la posteridad.55Frente a la peste, las artes, humanidades e inventos técnicos parecían inútiles. La medicina, ese gran mejorador de la condición humana, no podía hacer casi nada. Las artes civilizadas de gobierno y administración tampoco mantuvieron a raya a la plaga. Como escribió Boccaccio, «toda la sabiduría y el ingenio del hombre fueron inútiles». La enfermedad desafiaba tanto la visión cristiana del orden divino como la visión clásica de una sociedad de personas dotadas y capaces que se beneficiaban de sus ciencias y artes.

Mucho antes que Boccaccio, el antiguo historiador griego Tucídides había relatado una historia similar de colapso moral causado por una epidemia (posiblemente de fiebre tifoidea o tifus, aunque hay otras teorías) que azotó Atenas en el 430 a. C., en medio de su larga guerra con Esparta.56Fue una pésima coincidencia, aunque para estas cosas nunca es buen momento. Tucídides, que contrajo la enfermedad pero sobrevivió, describió cómo se desintegró la sociedad ateniense cuando nadie creyó en el futuro: la gente derrochaba su dinero en placeres instantáneos; violaba las leyes, ya que no esperaba vivir lo suficiente como para ser procesados. «En cuanto a los dioses, parecía dar lo mismo adorarlos o no, cuando se veía morir indistintamente a buenos y malos.» La historia de Boccaccio era similar: ante el desastre, la gente abandonaba los hábitos civilizados porque pensaba que la época de la civilización había terminado.57

La situación real era probablemente más compleja. El colapso total, como la guerra total, es una historia atractiva, pero cuando se avecina, la gente también hará todo lo posible para evitarlo o mitigar los daños. Así, en medio de la emergencia, los individuos a veces permanecían en sus puestos y hacían esfuerzos heroicos para mantener la calma. Boccaccio lo reconoce, como no podía ser de otro modo, pues uno de los que siguió trabajando para minimizar el sufrimiento en Florencia fue, al parecer, su propio padre.58Como ministro de Comercio de la ciudad, Boccaccino se quedó, con gran riesgo personal, y trabajó en la distribución de alimentos. Es posible que contrajera la enfermedad; sin duda murió poco después, por causas desconocidas. En otros lugares, otros intentaron idear nuevos tratamientos médicos (aunque sin éxito) o reducir el contagio, o continuar con la necesaria tarea de deshacerse de los cadáveres de la forma más eficaz posible.59Cuando todo terminó, trabajaron para que la vida pudiera volver a empezar.

Así pues, la historia —como todo lo relacionado con la cultura y el comportamiento humanos— era moralmente complicada y se resistía a convertirse en una perfecta fábula. Como observó el novelista del siglo XIX Alessandro Manzoni en relación con un brote de peste en Milán en 1630: «En cualquier desgracia pública, en cualquier perturbación prolongada de lo que se considere el orden normal de las cosas, siempre encontramos un crecimiento, un aumento de la virtud humana; pero, por desgracia, siempre va acompañado de un aumento de la maldad».60También se puede decir lo contrario: junto con el pánico o el egoísmo hallamos hazañas de valor, así como muchas gradaciones entre los extremos.

El que la narración de Manzoni esté ambientada en un brote de 1630 demuestra cuánto tardaría la enfermedad en desaparecer de Europa. Petrarca y Boccaccio vivieron otros brotes. El primero —el peor— llegó a su fin a finales de la década de 1340, pero hubo más durante el resto de ese siglo y posteriormente. Toda la época que conocemos como el Renacimiento europeo, con su resurrección de la sabiduría y el conocimiento clásicos, sus explosiones de brillantez artística, su desarrollo de una medicina más avanzada y de modos de investigación más productivos, todo ello, sucedía mientras la gente moría en masa a intervalos regulares por culpa de una enfermedad que nadie entendía. El último brote europeo se produjo en Marsella en 1720; la peste siguió causando miseria y muerte en otras partes del mundo, sobre todo en China y la India, a mediados del siglo XIX. Todavía puede matar, aunque ahora existen tratamientos más eficaces.

Cuando esta primera oleada acabó, tras destruir al menos un tercio de la población de Europa occidental (y mucho más en determinados lugares, como Florencia), dejó un paisaje humano totalmente alterado en el continente.61También dejó tras de sí los efectos postraumáticos: depresión, duelo y ansiedad, expresados en términos contundentes por Boccaccio y, sobre todo, por Petrarca.

Petrarca se encontraba trabajando en Parma cuando comenzó la peste, y se quedó allí durante todo ese tiempo.62Él no la contrajo, pero sus amigos sí. Perdió a su mecenas y buen amigo, el cardenal Giovanni Colonna, y mucho más tarde supo de la muerte de su Laura en Aviñón. Tras recibir la noticia, sacó el volumen de Virgilio donde había registrado su primer encuentro y añadió más líneas para registrar su muerte, que fechó el 6 de abril de 1348, exactamente veintiún años después.63Continuó escribiendo poemas de amor, pero se volvieron más oscuros y melancólicos. También escribió un desesperado verso en latín dirigido a sí mismo, en el que lamentaba la muerte en todas partes, las pérdidas, las muchas tumbas.64

En una carta a su viejo amigo Ludwig van Kempen, a quien siempre llamaba «mi Sócrates», se pregunta: «¿Qué diré? ¿Por dónde empezaré? ¿Adónde iré? En todas partes vemos tristeza, por todos lados vemos terror».65¿Dónde, pregunta, están nuestros dulces amigos? «¿Qué rayo destruyó todas esas cosas, qué terremoto las derribó, qué tormenta las venció, qué abismo las absorbió?» La propia humanidad había sido casi aniquilada. ¿Por qué? ¿Para enseñarnos humildad? Tal vez para que aprendiéramos que «el hombre es un animal demasiado frágil y orgulloso, que construye con demasiada seguridad sobre cimientos endebles», o tal vez para que anheláramos el otro mundo en su lugar, porque todo en este que habitamos puede perderse.

Habría más pérdidas en posteriores brotes de la enfermedad.66Uno de ellos, en 1361, mató al hijo de Petrarca, Giovanni, que ya se había reconciliado con su padre tras su disputa. Solo tenía veintitrés años.

El mismo brote se llevó también al «Sócrates» de Petrarca. Escribió sobre esta muerte a otro querido amigo epistolar, Francesco Nelli, quien asimismo murió poco después. Otro amigo, Angelo di Pietro di Stefano dei Tosetti, de treinta y cuatro años, también falleció. Petrarca se enteró de esto cuando un mensajero le trajo una de sus propias cartas a Angelo y se la entregó en silencio, sin abrir. Al escribir a Boccaccio sobre ambas muertes, Petrarca dijo que ahora estaba demasiado entumecido para sentir siquiera dolor.67Invitó a su amigo a venir y quedarse en su nuevo hogar en una hermosa ubicación junto al puerto de Venecia; cuando Boccaccio no respondió de inmediato, Petrarca se vio preso de «un miedo terrible». Afortunadamente, todo estaba bien, pero esa sensación de frío pavor nunca se alejaba de ninguna amistad en aquellos tiempos.

Como siempre, el modo en que Petrarca superaba cada una de estas crisis era a través de la literatura. En 1349, tras el primer brote, comenzó a trabajar en el atrasado proyecto de recopilar sus cartas. También reanudó una obra personal que había comenzado a escribir recientemente, el Secretum, o Libro secreto.68Se trata de un diálogo entre él mismo (Francesco) y Agustín de Hipona, quien desempeña el papel de sabio mentor. Francesco le admite que siente un «odio y desprecio por la condición humana, que me pesan tanto que no puedo sentirme de otro modo que totalmente miserable». Agustín le aconseja que recurra a las obras clásicas de consolación de autores como Séneca y Cicerón, y que tome notas cuidadosas a medida que avanza para recordar sus consejos.

Ese género de consolaciones, tan popular en la tradición cristiana como en la clásica, era algo que a Petrarca le encantaba leer y emular. Una consolación solía tomar la forma de una carta dirigida a un amigo o mecenas que había sufrido un duelo, una enfermedad o algún otro desastre; también podía circular en beneficio de otros. Estaba llena de pensamientos moralmente alentadores y también estaba escrita con elegancia, porque la escritura bella, por sí misma, puede levantar el ánimo.

Por eso, Petrarca prestaba atención a las cuestiones de técnica literaria incluso en medio de una consolación, o mientras parecía sumido en su propia tristeza. Así, al escribir a su Sócrates sobre sus pérdidas, comienza con un grito inarticulado: «Oh, hermano, hermano, hermano», solo para detenerse inmediatamente y añadir que sabe que esta es una forma poco ortodoxa de abrir una carta, pero que al fin y al cabo no es tan poco ortodoxa: el propio Cicerón hizo algo similar en una ocasión.69Puede ser desconcertante para un lector moderno ver a Petrarca combinar un grito sincero con reflexiones sobre la forma ciceroniana. ¿Cómo puede ser sincero si todavía puede pensar en esas cosas? ¿Y cómo puede preocuparse por equilibrar sus frases con tanto arte?: ¿qué rayo, qué terremoto, qué tormenta, qué abismo?

Pero a Petrarca y a sus contemporáneos nunca se les habría ocurrido que escribir con precisión y elegancia, imitando a los mejores oradores y escritores latinos, restara algo al impacto de lo que querían decir. Su creencia era que la elocuencia latina podía, entre otros beneficios, ayudar a una persona moderna a recobrar los ánimos y a ser moralmente más fuerte.

Y ningún autor ofrecía mejor modelo para esto que Cicerón, quien había perfeccionado el arte de transmitir sus ideas en un lenguaje persuasivo y emocionalmente irresistible, tanto en su oratoria como en sus escritos. Empleaba tipos particulares de arquitectura sintáctica: un ejemplo es la distintiva «oración periódica», en la que el autor demora el remate mientras continúa la oración por largos y pausados bucles antes de cerrarla, con las palabras más importantes al final. El latín se presta mejor a esto que el inglés porque permite la variación del orden de las palabras, pero el inglés también puede hacerlo. He aquí un ejemplo en una frase corta del escritor del siglo XVIII Edward Gibbon, relatando cómo llegó a escribir seis volúmenes de historia romana: «Sin aprendizaje original, sin hábitos de pensamiento formados, sin habilidades en las artes de la composición, resolví escribir un libro».70

Un ejemplo mucho más largo, con un poder emocional devastador, se exhibe en la Carta desde la cárcel de Birmingham de Martin Luther King Jr. de 1963, en la que escribe sobre verse eternamente obligado a «aguardar» la igualdad y el cambio social:

Pero cuando se ha visto cómo muchedumbres enfurecidas linchaban a su antojo a madres y a padres, y ahogaban a hermanas y hermanos por puro capricho; cuando se ha visto cómo maltrataban, e incluso mataban a nuestros hermanos y hermanas negros; cuando se ve a la gran mayoría de nuestros veinte millones de hermanos negros asfixiarse en la mazmorra sin aire de la pobreza, en medio de una sociedad opulenta; cuando, de pronto, se queda uno con la lengua torcida, balbuceando al tratar de explicar a su hija de seis años por qué no puede ir al parque público de atracciones recién anunciado en la televisión, y ve cómo se le saltan las lágrimas cuando se le dice que el «País de las Maravillas» está vedado a los niños de color, y cuando observa cómo los ominosos nubarrones de la inferioridad empiezan a enturbiar su pequeño cielo mental, y cómo empieza a deformar su personalidad dando cauce a un inconsciente resentimiento hacia los blancos; cuando se tiene que amañar una contestación para el hijo de cinco años que pregunta: «Papá, ¿por qué tratan los blancos a la gente de color tan mal?» [...]

Y continúa de igual modo, haciéndonos esperar el remate final, que, cuando llega, es:

[...] solo entonces se comprende por qué nos parece tan difícil aguardar.71

Aquí la estructura imita el significado mismo: se trata de la técnica de Cicerón en manos de un maestro en el arte de la retórica, y al servicio de uno de los argumentos humanistas más importantes jamás expuestos.

Esa dimensión humana fue siempre importante. La habilidad retórica era inútil, o incluso perjudicial, si se acompañaba de virtud y propósito moral: todo debía hacerse al servicio del bien. Cicerón estableció una distinción entre la elocuencia virtuosa y el caos creado por los demagogos.72Otro retórico que escribió un influyente manual, Quintiliano, señaló que un orador que usa formas tan poderosas debe ser una buena persona, por razones filosóficas. Después de todo, el lenguaje es «el don que nos distingue de otras cosas vivas», y la naturaleza difícilmente les habría dado a los humanos un regalo así si solo sirviera para «prestar armas al delito».73Quintiliano también sugiere que, de todos modos, las personas con malas intenciones estarían tan atormentadas por la ansiedad que no podrían concentrarse en lograr la excelencia literaria. «Sería como pedir frutos a tierras llenas de espinas y zarzas.»

Así pues, usar bien el lenguaje es más que añadir adornos decorativos: consiste en provocar en otras personas la emoción y el reconocimiento. Es una actividad moral, porque ser capaz de comunicarse bien es el núcleo de la humanitas, de ser humanos en el sentido más pleno.

En ningún lugar era esta idea más evidente que en la carta de consolación, el más humano de los géneros. La humanidad es especialmente visible cuando tanto el escritor como el destinatario han compartido experiencias similares, que los unen al modo ubuntu. El ejemplo más conmovedor y característico de esto en las cartas de Petrarca se produce en 1368, cuando escribe a un amigo que ha perdido recientemente a su hijo.74Aporta muchas páginas de ejemplos de dolor y pérdida extraídos de la literatura clásica, pero también habla de que su propio nieto acaba de morir, dejándolo devastado: «El amor por ese pequeño llena tanto mi pecho que no es fácil decir si alguna vez amé tanto a otra persona». También envía las condolencias de Boccaccio: «Te rogamos que imagines que siempre estamos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». El mensaje que se desprende de las partes eruditas y personales de esta carta es el mismo: «No estás solo».

Otras formas literarias brindaban oportunidades para un consuelo similar. A lo largo de la década de 1350, los años entre los dos peores brotes, Petrarca trabajó en un libro titulado Remedios para la vida. Lo escribió para su amigo y antiguo mecenas Azzo da Correggio, un noble de Parma que una vez fue poderoso y que había caído en una triple desgracia que nada tenía que ver con la peste: su esposa e hijos fueron tomados cautivos por los enemigos, tuvo que exiliarse y sufrió una enfermedad paralizante que le obligaba a recurrir a sirvientes para que le ayudaran a caminar o montar a caballo. Necesitaba todos los pensamientos tranquilizadores y edificantes que pudiera conseguir.

El libro de Petrarca adopta la forma de dos conversaciones diferenciadas, en las que la figura personificada de la Razón responde a las del Dolor y de la Alegría. La tarea de la Razón es animar al Dolor con pensamientos felices y moderar la Alegría con advertencias de que no se descontrole.75

ALEGRÍA: Todo el mundo admira la apariencia de mi cuerpo.

RAZÓN: Y sin embargo, dentro de muy poco tiempo, la belleza y la frescura de tu rostro cambiarán. Tus dorados rizos caerán [...] y la podredumbre consumirá y acabará con el marfil radiante de tus dientes [...].

Algunas causas de celebración son más fáciles de moderar que otras:

ALEGRÍA: Tengo elefantes.

RAZÓN: ¿Puedo preguntar con qué fin?

(No hay respuesta.)

En la otra mitad del libro, Tristeza tiene su momento:

DOLOR: Se me ha ordenado el exilio.

RAZÓN: Ve de buena gana y será un viaje, no un exilio.

DOLOR: Temo la peste.

RAZÓN: ¿Por qué estremecerse ante el nombre de la peste, si puede ser incluso un consuelo morir en compañía de tantos?76

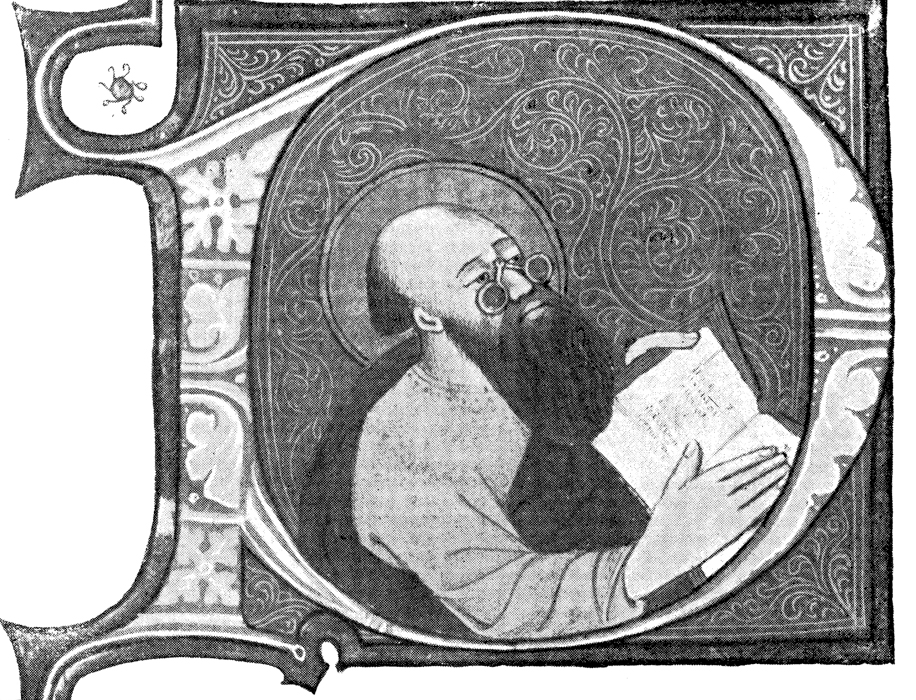

No todas las causas de tristeza son evidentes, y los sufrimientos internos son más difíciles de manejar: incluso con el timón de nuestra razón, nos perdemos en mares turbulentos.77Pero si nuestro sufrimiento es profundo, también lo es el placer que ofrecen las mejores partes de la vida. Razón le recuerda a Dolor los muchos dones que Dios nos ha otorgado, desde las bellezas naturales del mundo (esos arroyos burbujeantes y esos pajaritos cantores) hasta nuestros propios logros y excelencias. Capaces de inventar y crear cosas, incluso podemos repararnos a nosotros mismos, fabricando «piernas de madera, manos de hierro y narices de cera», así como ese invento relativamente nuevo, las gafas.

Somos hermosos en nuestra misma humanidad, con ojos que reflejan nuestra alma y «una frente que resplandece con los secretos de la mente». Como con Manetti más tarde, Petrarca está cantando, en este caso, la melodía de la «excelencia del hombre». Cuando un amigo le escribió por esta época preguntándole si le gustaría componer algo a modo de respuesta al tratado de Inocencio III Sobre la miseria del hombre, le respondió diciendo que estaba trabajando en ello, refiriéndose a la mitad positiva de los Remedios.78En su conjunto, es una obra no tanto de positividad como de equilibrio, que contrapesa cada lado con el otro y nos recuerda que la historia humana no es del todo buena ni del todo mala, sino que podemos emplear cada lado para moderar el otro.

Para ello, debemos desplegar nuestras mejores habilidades de razonamiento y sabiduría. De nada sirve confiar en la buena suerte para atravesar la vida, dice la figura de la Razón de Petrarca: Fortuna siempre nos defraudará.79Un mejor plan es recurrir a los consuelos del estudio, la reflexión y la amistad, los cuales se refuerzan mutuamente. Razón cita al filósofo de la Antigüedad Teofrasto: «El erudito es el único de todos los hombres que no es extranjero en tierras extranjeras; tras perder parientes y seres queridos, todavía encuentra amigos; es ciudadano en todos los estados y desprecia sin miedo los torpes caprichos de la fortuna».

La obra entera de Petrarca se erige como un desafío a (y una defensa contra) los caprichos de la suerte, a los que conocía bien desde su inestable infancia.80Escribió contra la pérdida. Al encontrar manuscritos y recopilar sus propias cartas, y al escribir sus consolaciones y otras obras, erigió barreras contra la decadencia de las cosas, tanto de amigos como de libros.

También Boccaccio sintió ese páramo de pérdida tras de sí. En el prefacio de su Genealogía de los dioses de los paganos, contemplaba los siglos pasados como un remolino de destrucción y desgracias.81Piensen, les dijo a sus lectores, en lo poco que ha sobrevivido de la obra del pasado y en cuántos enemigos ha tenido: incendios, inundaciones, el desgaste causado por el paso del tiempo. Reservó una mención especial para otro factor: las deliberadas acciones de los primeros cristianos, que consideraban su deber borrar todo rastro de las religiones que les habían precedido.

Tanto él como Petrarca se propusieron recuperar de ese pasado cuanto fuese posible, y reelaborarlo, reimaginarlo y utilizarlo para fortalecerse a sí mismos y a sus amigos contra el dolor, así como transmitirlo a las generaciones futuras, con la esperanza de que también ellos lo emplearan para un renacimiento. En 1341, cuando Petrarca presentó su poema África como parte del proceso para obtener la corona de laurel de poeta, se dirigió a su propia obra como si fuera un niño que se adentra en ese mundo futuro:

Mi destino es vivir en medio de variadas y confusas tormentas. A ti, en cambio, si —como espera y desea mi alma— me sobrevives muchos años, te aguardan quizá tiempos mejores; este sopor de olvido no ha de durar eternamente. Disipadas las tinieblas, nuestros nietos podrán caminar de nuevo en el puro resplandor del pasado.82

Esta discusión acerca de la oscuridad y la luz proseguiría durante todo el siglo siguiente: se trató de una nueva forma de visualizar la historia europea. Tras él, y todavía a su alrededor, Petrarca siente esa oscuridad como un vacío devorador, en el que libros y humanidad han caído por igual. En un tiempo lejano, cree, los antiguos iluminaron el mundo con su elocuencia y sabiduría. En algún nuevo período de tiempo futuro, las generaciones venideras podrán iluminar su mundo de nuevo. La esperanza es cerrar esta brecha, preservando lo que se pueda encontrar o copiar, creando nuevas variaciones sobre las formas antiguas y manteniéndolo todo en una precaria existencia el tiempo suficiente para que las lámparas se vuelvan a encender.