INFANCIA Y JUVENTUD (1852-1868)

NACIMIENTO EN NAVARRA E INFANCIA EN ARAGÓN

Santiago Ramón y Cajal pertenecía a una familia de hondas raíces aragonesas. Sus padres eran de Larrés, pequeña localidad de Huesca cercana a Jaca. Su padre, Justo Ramón, abandonó el hogar a los 16 años para trabajar con un cirujano rural que despertó su vocación médica y amplió su horizonte. Logró ser practicante en el Hospital Provincial de Zaragoza y, como quería seguir prosperando, emprendió a pie el camino a Barcelona, donde logró su sueño y obtuvo el título de Cirujano de Segunda Clase con la calificación de sobresaliente. Volvió orgulloso a su pueblo con el diploma bajo el brazo: su tenacidad había vencido.

En Larrés se reencontró con Antonia Cajal, hija de tejedores, de la que hacía tiempo estaba enamorado y con la que contrajo matrimonio cuando consiguió trabajo en la cercana localidad de Petilla de Aragón. En esa villa perteneciente a Navarra, enclavada en el occidente de Aragón, nació el 1 de mayo de 1852, a las nueve de la noche, su primer hijo, al que llamaron Santiago Felipe. Cuando tenía un año y medio regresaron a Larrés, donde nació el segundo hijo, Pedro, y después de pasar una breve temporada en la localidad de Luna, los Ramón y Cajal se trasladaron a Valpalmas, donde nacieron sus hijas Paula y Jorja. En esa localidad transcurrió gran parte de la infancia de Santiago, a quien familiarmente llamaban Santiagué. A los cuatro años comenzó a ir a la escuela, pero siempre reconoció a su padre como el mejor y más exigente de sus profesores:

Mi verdadero maestro fue mi padre, que tomó sobre sí la tarea de enseñarme a leer y a escribir, y de inculcarme nociones elementales de geografía, física, aritmética y gramática […]. De mi progenitor puede decirse justamente lo que Sócrates blasonaba de sí: que era excelente comadrón de inteligencias […] porque para él la ignorancia era la mayor de las desgracias, y el enseñar, el más noble de los deberes.

Por aquel entonces, don Justo decidió viajar a Madrid para intentar graduarse en medicina y encargó al pequeño Santiagué que le escribiera, informándole de los pormenores de la vida familiar. En ese tiempo de mayor libertad nació en el niño su gran pasión por la naturaleza, cuyas maravillas podía explorar sin la estricta vigilancia paterna:

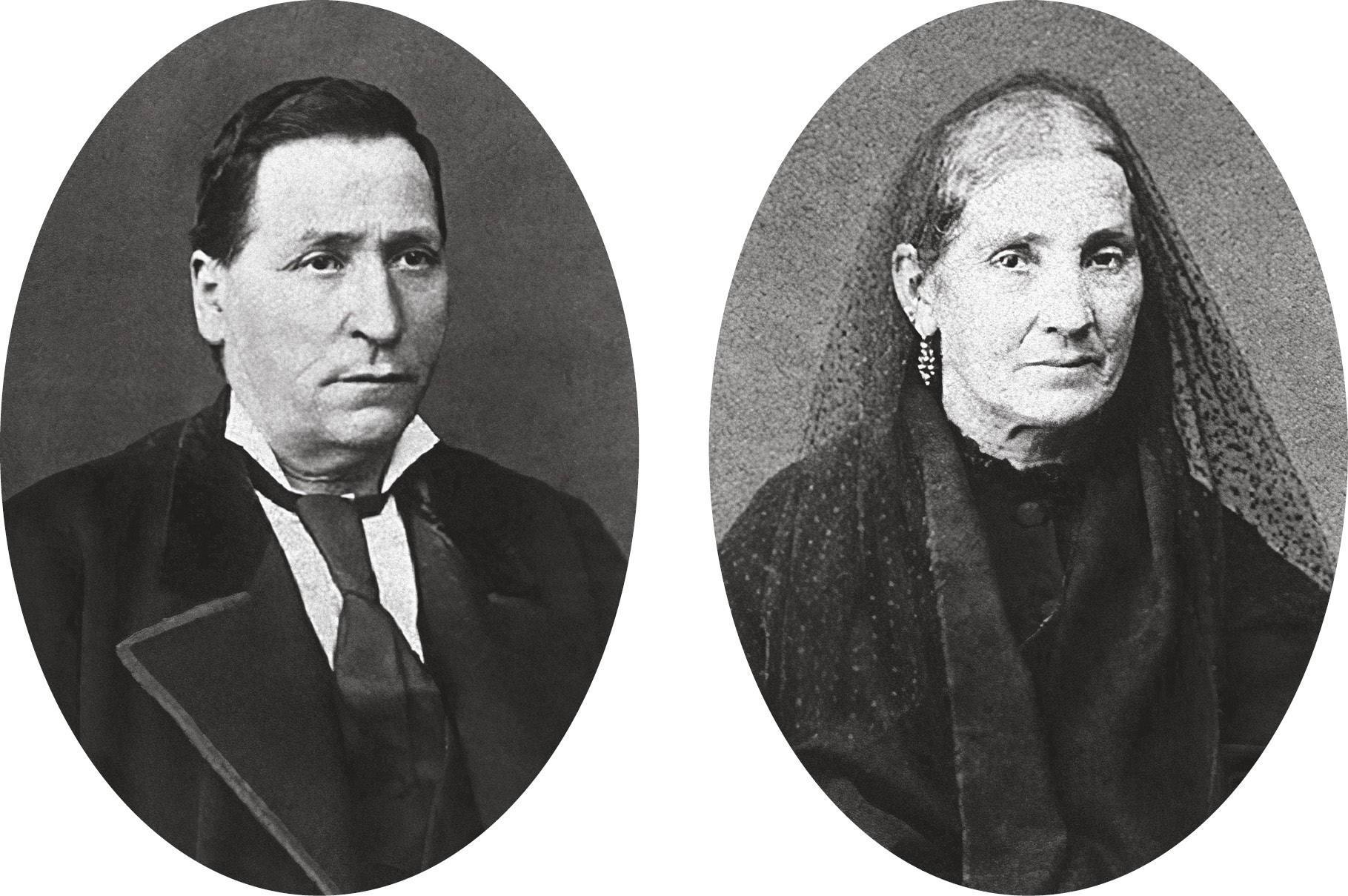

Retratos de Justo Ramón Casasús (1822-1903) y Antonia Cajal Puente (1819-1898), padres de Santiago Ramón y Cajal.

Retratos de Justo Ramón Casasús (1822-1903) y Antonia Cajal Puente (1819-1898), padres de Santiago Ramón y Cajal.

© Real Academia Nacional de Medicina de España/Research Gate

No me saciaba de contemplar los esplendores del sol, la magia de los crepúsculos […], la vida vegetal con sus fastuosas fiestas primaverales […]. Todas las horas de asueto que mis estudios me dejaban pasábalas correteando por los alrededores del pueblo, explorando barrancos, ramblas, fuentes, peñascos y colinas, con gran angustia de mi madre, que temía siempre, durante mis largas ausencias, algún accidente.

Tres acontecimientos sucedidos en Valpalmas dejaron huella en su memoria. El primero fue la celebración de las victorias de África al son de jotas y pasodobles; el segundo, la caída de un rayo en su escuela cuando tenía 8 años y, el tercero, el eclipse solar que tuvo lugar el 18 de julio de 1860, poco después del regreso de su padre. Don Justo le había explicado el sorprendente fenómeno, pero él dudaba. Si no habían podido prever la caída de un rayo en la escuela, ¿cómo podría predecirse lo que sucedería más allá de la Tierra? Su temor de que la Luna olvidara la ruta señalada se disipó ante la maravillosa contemplación del astro tapando al Sol.

Casa natal en Petilla de Aragón, Navarra. Fotografía de Santiago Ramón y Cajal tomada en 1892.

Casa natal en Petilla de Aragón, Navarra. Fotografía de Santiago Ramón y Cajal tomada en 1892.

© Legado Cajal (CSIC): LC02019

TRAVESURAS INFANTILES

Cuando tenía 8 años la familia se trasladó a Ayerbe, importante villa cercana a Jaca. Los niños del lugar le recibieron con recelo, considerándole un «señorito» por su extraño acento y modo de vestir tan distinto al suyo, pues no usaba alpargatas ni pañuelo en la cabeza. Fue objeto de burlas y persecuciones:

En cuanto se reunían algunos y creían asegurada su impunidad, me insultaban, me golpeaban a puñetazos o me acribillaban a pedradas.

Le costó granjearse su amistad, pero superado el desencuentro inicial, se convirtió en el líder del grupo y pronto fue temido en el pueblo por las travesuras que ideaba:

En cuanto amainó la mala voluntad de los muchachos para conmigo, concurrí, pues, a sus diversiones […] asaltar huertos, y en la época de la vendimia hurtar uvas, higos y melocotones: tales eran las ocupaciones favoritas de los zagalones del pueblo, entre los cuales tuve pronto la honra poco envidiable de contarme […]. Brincaba como un saltamontes; trepaba como un mono; corría como un gamo; escalaba una tapia con la viveza de una lagartija, sin sentir jamás el vértigo de las alturas, aún en los aleros de los tejados y en la copa de los nogales, y, en fin, manejaba el palo, la flecha, y sobre todo la honda, con singular tino y maestría […].

Tuve la honra de figurar rápidamente en el «índice de las malas compañías» formado por los timoratos padres de familia.

Para los simulacros de guerras fabricaba corazas con cartón y latas viejas, probaba qué maderas eran mejores para hacer arcos y tenía especial pericia labrando flechas: «Mis flechas no solo tenían gran alcance, sino que marchaban sin cabecear ni volverse del revés». Era tal su ingenio y habilidad para las manualidades que también llegó a fabricar instrumentos musicales con singular destreza.

En esos años vividos en Ayerbe, la desesperación de sus padres fue en aumento, pues ni sus advertencias ni los duros castigos parecían encarrilarle. Además, nació su pasión por el dibujo y la pintura, que pronto se convirtió en el quebradero de cabeza de su padre, pues quería que Santiago siguiera sus pasos y fuese médico:

Tendría yo como ocho o nueve años, cuando era ya en mí manía irresistible manchar papeles, trazar garambainas en los libros y embadurnar las tapias, puertas y fachadas recién revocadas del pueblo […]. Una pared lisa y blanca ejercía sobre mí irresistible fascinación […]. Como no podía dibujar en casa […] salíame al campo, y sentado en un ribazo lindero a la carretera copiaba carretas, caballos y aldeanos […] con colores, que me proporcionaba raspando las pinturas de las paredes o poniendo a remojo el forro, carmesí o azul oscuro, de los librillos de fumar […]. Recuerdo que adquirí rara habilidad con la extracción del color de los papeles pintados, los cuales empleaba también a guisa de pinceles, humedecidos y enrollados en forma de difumino.

Plaza de Ayerbe con la Torre del Reloj. Fotografía de Santiago Ramón y Cajal. En este municipio aragonés Cajal pasó su infancia y parte de su juventud; lo consideraba «su patria chica».

Plaza de Ayerbe con la Torre del Reloj. Fotografía de Santiago Ramón y Cajal. En este municipio aragonés Cajal pasó su infancia y parte de su juventud; lo consideraba «su patria chica».

© Legado Cajal CSIC: LC11369

La negativa de don Justo a su nueva afición se trocó en prohibición severa cuando un pintor que revocaba la iglesia del pueblo le dijo que su hijo no tenía madera de artista. Ya no hubo forma de convencerle de su valía artística ni hacerle desistir en su empeño de que fuera médico; comenzó entonces una guerra sorda entre su padre y él, entre el deber y el querer, que agudizó su ingenio e impulsó el nacimiento de una rica vida interior:

Arreció la persecución contra mis pobres lápices, carbones y papeles; y necesité emplear todas las artes del disimulo para ocultarlos y ocultarme […]. Descontento del mundo que me rodeaba, refugiéme dentro de mí […]. Y traduciendo mis ensueños al papel, teniendo por varita mágica mi lápiz, forjé un mundo a mi antojo, poblado de todas aquellas cosas que alimentaban mis ensueños.

Su padre se ausentaba con frecuencia para atender a sus pacientes y su madre solía estar atareada con las labores del hogar, lo que Santiago aprovechaba para campar a sus anchas, a menudo con su hermano Pedro. Cuando don Justo regresaba y se enteraba de las fechorías de sus hijos, montaba en cólera y les imponía castigos de tal envergadura que, a veces, para evitarlos, huían de casa:

Mi padre me enviaba al aula municipal antes con la mira de sujetarme que con la de que me ilustrara. Este prudente freno a mi libertad imponíanlo mi carácter díscolo y mi afición a hacer novillos […]. Recuerdo que habiendo hecho mi hermano y yo novillos cierta tarde, y sabedores de que alguien había llevado el soplo al severo autor de nuestros días, resolvimos escaparnos a los montes, en donde permanecimos media semana o más, merodeando por los campos y alimentándonos de frutas y raíces; hasta que una noche, cuando ya íbamos tomando gusto a la vida salvaje, mi padre […] hallónos durmiendo tranquilamente en un horno de cal. Sacudiónos de lo lindo, atónos codo con codo, y en tan afrentosa disposición nos condujo al pueblo.

Santiago reconocía que el escarmiento les duraba el tiempo que los cardenales permanecían frescos. Pronto olvidaban el propósito de enmienda, y ante la prohibición de corretear a su antojo y la obligación de acudir a la escuela, cambiaron el escenario de sus planes:

Contrariados en nuestros gustos, privados del placer de campar por breñas y barrancos […] asistíamos rezongando a la escuela, sin corregirnos ni formalizarnos. Todo se reducía a variar el teatro de nuestras diabluras: los diseños del paisaje se convertían en caricaturas del maestro; las pedreas al aire libre se transformaban en escaramuzas de banco a banco […] y en fin, a falta de papel de dibujo, servíame de las anchas márgenes del Fleury, que se poblaban de garambainas, fantasías y muñecos […].

En la escuela, mis caricaturas […] y mi cháchara indignaban al maestro, que más de una vez recurrió, para intimidarme, a la pena del calabozo, es decir, al clásico cuarto obscuro; habitación casi subterránea plagada de ratones, hacia la que sentían los chicos supersticiosos terror y yo miraba como ocasión de esparcimiento, pues me procuraba la calma y recogimiento necesarios para meditar mis travesuras del día siguiente.

ESTUDIANTE REBELDE

A los 10 años y con el fin de enderezar su conducta, don Justo decidió llevarle a estudiar el bachillerato a un colegio de Jaca regentado por padres escolapios, que tenían fama de «domar» a niños difíciles. En defensa de su vocación artística, Santiago intentó que le llevaran a Huesca o Zaragoza, lugares con escuelas de dibujo donde podría simultanear ambos estudios, pero, como era de esperar, su padre se mantuvo firme: quería quitarle esa pasión suya por el arte y estaba convencido de que los escolapios encarrilarían a su primogénito. Tras la triste despedida, emprendieron el viaje a Jaca donde vivía un tío materno que aceptó acoger a su díscolo sobrino:

Era la primera vez que abandonaba el hogar, y una impresión de vaga melancolía embargaba mi ánimo. Pensaba en los sollozos de mi madre al desgarrarse de su hijo y en los dos consejos con que trató de persuadirme del cariño y obediencia debidos a mi tío y del respeto y veneración a mis futuros maestros.

Catedral de San Pedro, Jaca, una de las construcciones más antiguas del románico en España.

Catedral de San Pedro, Jaca, una de las construcciones más antiguas del románico en España.

© Shutterstock

Cuando fueron a ver a los escolapios, su padre les insistió que no admitiesen faltas de conducta en el niño, y se fue con la certeza de que dejaba a su hijo en buenas manos. Pronto empezaron las clases y con ellas el martirio, pues para atraer su atención nada peor que el método educativo de memorizar: «Preocupábanse de crear cabezas almacenes en lugar de cabezas pensantes». El mínimo titubeo en la declinación de un verbo irritaba al maestro y provocaba el temblor de los alumnos. Santiago comprobaba cada día que los deseos de su padre distaban mucho de la realidad y, sintiéndose como pez fuera del agua, volvió a las andadas:

Mi cuerpo ocupaba un lugar en las aulas, pero mi alma vagaba continuamente por los espacios imaginarios. En vano los enérgicos apóstrofes del profesor, acompañados de algún furibundo correazo, me llamaban a la realidad y pugnaban por arrancarme a mis distracciones; los golpes sonaban en mi cabeza como aldabonazos en casa desierta […]. Más que el insufrible martilleo de las conjugaciones y las enrevesadas reglas de la construcción latina, atraíanme los pintorescos alrededores de la ciudad, cuya topografía general (carretera, caminos, senderos, ríos, ramblas, fuentes y regatos) y flora y fauna llegué a saber al dedillo.

La contrariedad de los escolapios ante la falta de resultados con los castigos impuestos les llevó a añadir la pena de ayuno, pero solo consiguieron que perdiera peso y espigase su figura. Al acabar el curso, los frailes propusieron suspenderle, pero tuvo la suerte de que la decisión final dependía del profesorado de Huesca y, considerando que habían pasado a alumnos peor preparados, le aprobaron.

Cuando regresó a Ayerbe a pasar el verano, estaba tan desmejorado que su madre se impresionó al verle llegar: parecía que abrazaba a un esqueleto viviente. Pronto, con sus cuidados y los juegos al aire libre, recobró su alegría y la masa muscular perdida. Retomó sus hazañas hasta el punto de construir un cañón y aprender a fabricar pólvora. Estos experimentos de alquimia, que gestaban su futuro dominio de los métodos histológicos, los realizaba en el tejado de su casa para evitar ser descubierto:

Con ayuda de gruesa barrena de carpintero, y a fuerza de trabajo y de paciencia, labré en el eje del tronco un tubo que alisé después todo lo posible con una especie de saca trapos envuelto en lija. Para aumentar la resistencia del cañón, lo reforcé exteriormente con alambre y cuerda embreada […]. Falto de dinero para comprar pólvora, procuré averiguar cómo se fabricaba. Y, al fin a fuerza de probaturas, salí con mi empeño.

Orgulloso de su cañón y sus amigos impacientes por probarlo, lo dirigieron hacia la puerta de un huerto cercano y prendieron fuego a la improvisada artillería, fabricada con pólvora, tacos de madera, tachuelas y guijarros. Tras el tremendo estruendo, huyeron antes de que apareciese por el boquete el furibundo vecino que, aunque no había visto a Santiago, sospechó su autoría y le denunció al alcalde. Este, en connivencia con su padre —que aprovechó la ocasión para escarmentarle— le impuso tres días de cárcel:

No negué el disparo hecho sobre la puerta, pero me excusé diciendo que no creí jamás producir tamaño destrozo y, en fin, alegué la falta de equidad que resultaba del hecho de purgar solamente yo las faltas cometidas entre varios camaradas.

Pero el encarcelamiento no disminuyó un ápice su afán de aventuras.

HUESCA

Pasado el verano y defraudados sus padres con la enseñanza de los escolapios, decidieron que Santiago continuase sus estudios de bachillerato en el Instituto de Huesca. Don Justo le dejó instalado en una casa de huéspedes situada muy cerca de la catedral y encargó a un conocido de la familia que estuviese pendiente de su hijo. Para un muchacho tan inquieto, pasar del campo a la ciudad supuso un gran cambio; sintió que su horizonte se abría más allá de lo imaginado. Estaba deseoso de conocer el nuevo paisaje y perderse en las frondosas alamedas del río Isuela:

Todo es diferente, cualitativa y cuantitativamente, entre las aldeas y la urbe: las calles se alargan y asean; las casas se elevan y adornan; el comercio se especializa […] por primera vez, las librerías aparecen y con ellas se abre una amplia ventana hacia el Universo […]. Ante el torrente abrumador de las nuevas impresiones necesita el jovenzuelo habilitar territorios cerebrales antes en barbecho […]. Acabada la acomodación plástica, la organización cerebral se enriquece y refina; se sabe más y se juzga mejor […]. La robustez de una planta depende en buena parte de la amplitud de la maceta.

En el instituto, un joven profesor de Geografía con dotes pedagógicas supo ganarse la atención y el respeto de sus alumnos. Santiago, que tenía grabados los conocimientos que su padre le había inculcado en la materia, valoró enormemente el método de enseñanza basado en copiar del atlas islas, continentes, ríos y lagos: «En un santiamén cubría un papel con el mapa de Europa, trazando de memoria el contorno de muchas naciones con sus provincias». Por fin podía aunar su pasión pictórica con el aprendizaje, lo que le llevó a disfrutar intensamente de esa asignatura.

Instituto de Huesca donde Cajal cursó bachillerato. Fotografía estereoscópica realizada por Santiago Ramón y Cajal.

Instituto de Huesca donde Cajal cursó bachillerato. Fotografía estereoscópica realizada por Santiago Ramón y Cajal.

© Legado Cajal CSIC: LC11368

Pero estos ratos de felicidad escolar eran ensombrecidos por el encuentro con insolentes «gallitos» de cursos superiores, que fijaban su valor en la fuerza, se burlaban de él y, tras los insultos, llegaban las peleas. Su mente analítica y práctica buscó tres posibles salidas: el halago a los rivales, la invocación a la autoridad de los superiores o el ejercicio intensivo de los músculos para enfrentarse a ellos. Ese tercer camino fue el escogido, aunque la empresa era ardua porque todos eran mayores que él:

Resolví entregarme sistemáticamente a los ejercicios físicos, a cuyo fin me pasaba solitario horas y horas, en los sotos y arboledas del Isuela, ocupado en trepar a los árboles, saltar acequias, levantar a pulso pesados guijarros […]. El fruto de mi entrenamiento fue magnífico […]. Mis puños […] infundieron respeto a los matones de los últimos años.

En los momentos de descanso se ensimismaba escuchando los rumores de la vida que latía imperceptible ante su mirada e intentaba plasmar en sus dibujos. Ante la inacabable paleta de tonalidades que le mostraba la naturaleza, fue consciente de su escaso conocimiento del color, y con renovado interés intercaló en sus solitarios ejercicios físicos el estudio del rico colorido que le rodeaba y la sutileza de sus gamas:

Paisaje. Óleo realizado por Santiago Ramón y Cajal.

Paisaje. Óleo realizado por Santiago Ramón y Cajal.

© Legado Cajal CSIC: LC11374

Las páginas del álbum llenáronse de diseños de rocas y árboles, de ramilletes de flores silvestres, de mariposas de vistosas libreas, de arroyos deslizados entre guisas, juncos y nenúfares […]. Agobiábame, sobre todo la riqueza inagotable de los matices de tierras, follajes, flores […]. La Naturaleza apenas ofrece un color absolutamente simple […]. En la escala de los verdes, que yo primitivamente reducía al verde franco del césped, conseguí al fin diferenciar el verde azul del olivo, el verde amarillo del boj, el verde gris de la encina y del pino y el verde negro del ciprés.

Entusiasmado con estos discernimientos, decidió hacer un álbum a modo de diccionario pictórico, dando a cada color compuesto un número de orden e incluyendo, como ejemplo, una imagen. Mientras recogía especies silvestres, esa nueva aventura no le dio problemas, pero cuando pasó a flores cultivadas, sí los tuvo. Siempre recordó los avatares que sufrió para conseguir las rosas de té que nacían en el jardín de la estación de ferrocarril, pues el guarda le sorprendió y en su huida cayó en un lodazal fangoso, que le salvó de la ira del perseguidor:

Llegó el furioso guarda, quien al verme en aquel talante y no sabiendo por dónde asirme sin detrimento de su limpio uniforme, acabó por soltar el trapo y taparse las narices. En realidad, mi coraza de pestilente légamo hacíame invulnerable […]. No sin motivo pasaba yo entre mis condiscípulos por un chiflado o por tonto de remate. Más de una vez me oí calificar de «navarro loco».

Como el corcho, su ánimo siempre salía a flote. Cuando en el instituto compartía la cárcel escolar con díscolos compañeros, lejos de agobiarse por el encierro, daba rienda suelta a su imaginación, y dibujaba batallas con tiza y carbón en las paredes. Aprobó todas las asignaturas y regresó a Ayerbe. Pronto buscó a sus amigos para contarles sus experiencias en la ciudad y compartir nuevas aventuras, pero tan halagüeño plan se deshizo cuando su padre le impuso repasar varias asignaturas para afrontar mejor el siguiente curso.

Bodegón de flores. Fotografía tomada por Santiago Ramón y Cajal. En su primer año en Huesca desarrolló de forma autodidacta su afición pictórica, y afinó su paleta de colores coleccionando flores silvestres y rosas cultivadas.

Bodegón de flores. Fotografía tomada por Santiago Ramón y Cajal. En su primer año en Huesca desarrolló de forma autodidacta su afición pictórica, y afinó su paleta de colores coleccionando flores silvestres y rosas cultivadas.

© Legado Cajal CSIC: LC01806

EL PALOMAR

Con el fin de sortear la vigilancia familiar, pidió permiso para estudiar en el palomar desde donde podía inspeccionar tranquilamente los tejados vecinos, hallando uno que le sirvió de base para sus ingenios. Fabricó con tableros un minúsculo habitáculo adosado a una chimenea y allí guardó sus secretos tesoros: papel, lápices y pinturas. Cuando oía pasos, retornaba rápidamente al palomar frente a los libros de texto.

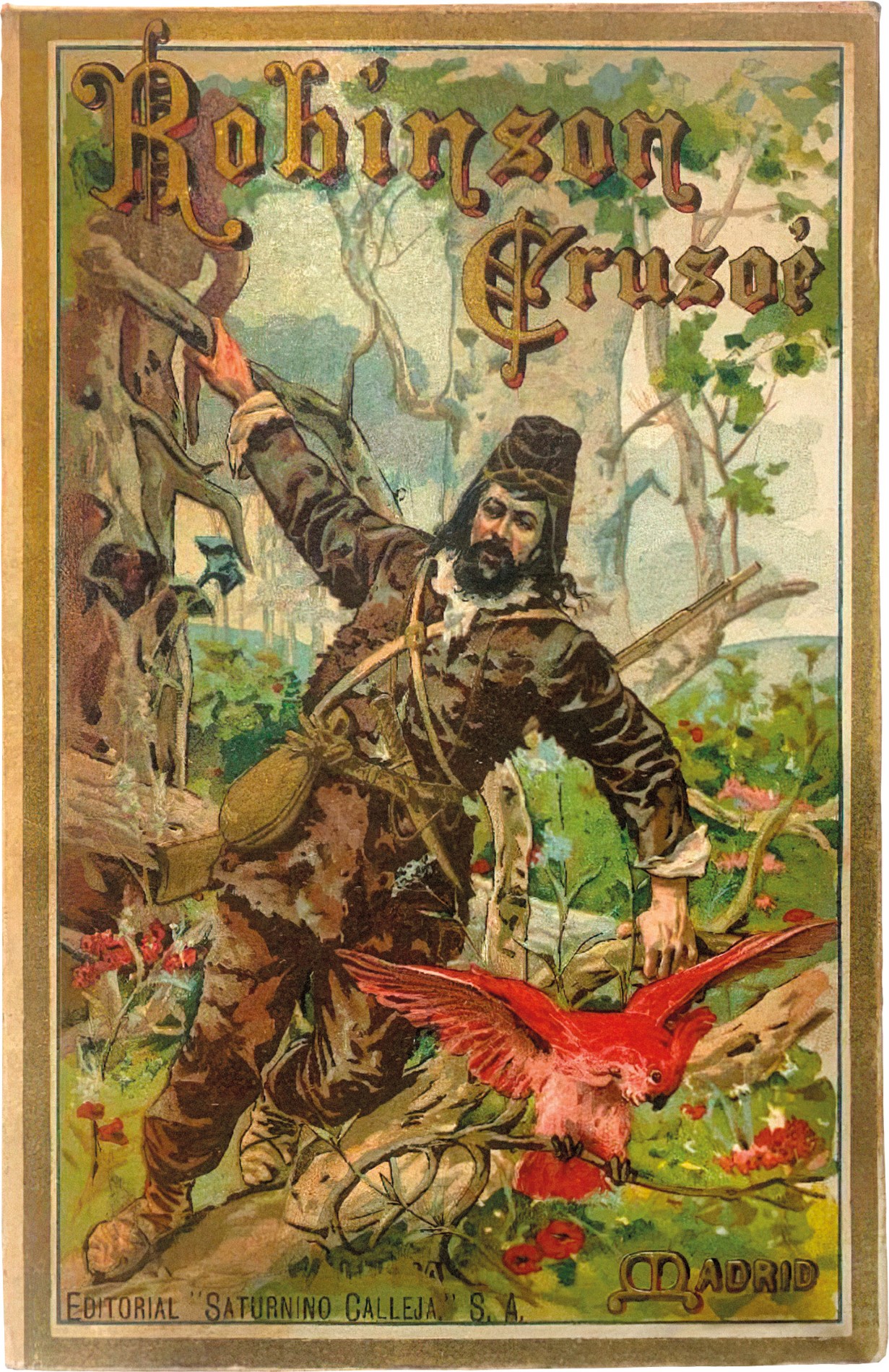

Un día, al asomarse a la ventana del desván de un vecino pastelero, descubrió que guardaba cestas de deliciosos dulces confitados junto a algo, para él, aún más apetitoso: ¡una biblioteca! Su mirada topó con estanterías llenas de libros de historia, poesía, aventuras y viajes e ideó un plan para sustraerlos sin levantar sospechas: cogía uno muy temprano y al acabarlo, lo devolvía y cogía otro. Así el vecino no se percató del «préstamo» y sus padres ignoraron el trueque del estudio por emocionantes lecturas: El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros, Los viajes del capitán Cook, El Quijote, etc. Le impactó especialmente Robinson Crusoe, inspirado en las aventuras del marino español Pedro Serrano, que tras naufragar en el Caribe sobrevivió ocho años en una isla desierta. Aún no sabía que, emulando a su héroe novelesco, un día se convertiría en el Robinson Crusoe del infinito mundo microscópico:

¡Cuántas exquisitas sensaciones de arte me trajeron aquellas admirables novelas! […]. Las descripciones brillantes de los bosques vírgenes de América […]. La nobleza, magnanimidad y valor puntilloso de los inconmensurables Artagnan, Athos, Porthos y Aramis […]. Robinsón Crusoe revelóme el soberano poder del hombre frente a la Naturaleza. Pero lo que me impresionó en grado máximo fue el noble orgullo de quien, en virtud del propio esfuerzo, descubre una isla salvaje llena de asechanzas y peligros, susceptible de transformarse, gracias a los milagros de la voluntad y del esfuerzo inteligente, en deleitoso paraíso.

Portada de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, novela de aventuras que impactó al joven Cajal, posiblemente basada en la historia real de un marinero español que sobrevivió ocho años en una remota isla tropical.

Portada de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, novela de aventuras que impactó al joven Cajal, posiblemente basada en la historia real de un marinero español que sobrevivió ocho años en una remota isla tropical.

© Colección particular

Aquel inolvidable verano, gracias a su perspicacia pudo pintar y leer sin sobresaltos. Cuando llegó la hora de regresar al Instituto de Huesca para cursar el tercer curso de bachillerato, le acompañó su hermano menor para continuar allí sus estudios. Su padre, temiendo que le influyera negativamente, instaló a Pedro en una casa de huéspedes mientras a él le colocaba como aprendiz en una barbería. Don Justo pensó que así su hijo mayor no tendría tiempo para distracciones y aprendería un oficio, por si finalmente no se enderezaba:

Sentí mi esclavitud como un castigo excesivo […]. ¡Yo que soñaba entonces con los excelsos protagonistas de Dumas, Chateaubriand y Víctor Hugo; que persuadido de mis talentos artísticos, creíame capaz de emular las glorias de Tiziano, de Rafael o de Velázquez, verme forzado a empuñar la sucia y jabonosa brocha barberil…! ¡Era para morirse de vergüenza!

Llegar a ser oficial era el porvenir soñado para un barbero, pero no para él, que tenía alma de artista. Pronto encontró consuelo en el compañero que le enseñaba la tarea, un muchacho enamoradizo que siempre que podía le libraba de las ocupaciones del oficio y le permitía dibujar; a cambio, Santiago escribía cartas con las que el joven encandilaba a sus múltiples conquistas. Así volvió a fracasar el deseo paterno.

Con su hermano Pedro como fiel escudero de correrías, se hizo experto en tiro con honda y con su zurrón lleno de piedras hábilmente escogidas atemorizaba a los «gallitos» del instituto. Adquirió tal destreza que llegó a escribir e ilustrar una guía para instruir en la técnica de lanzamientos, que tituló Estrategia lapidaria. Más de una vez los hermanos pasaron graves apuros por lanzar certeramente sus potentes piedras y causar mayores lesiones de las previstas, como cuando Pedro sesgó con su potente lanzamiento la hoja de acero del sable de un guardia municipal, que quedó «esgrimiendo retador un mango de latón mondo y lirondo». Por tantas fechorías, Santiago se convirtió en el terror de las niñas, entre las cuales se encontraba Silveria, que un día sería su esposa:

Entre las muchachas que me cobraron más horror recuerdo a cierta rubita grácil, de grandes ojos verdemar, mejillas y labios de geranio, y largas trenzas color de miel. Su tío y padre, a quienes nuestros diarios alborotos impedían dormir la siesta, habíanle dicho pestes de Santiagué, el chico del médico de Ayerbe, y la pobrecilla, en cuanto topaba conmigo echaba a correr despavorida, hasta meterse en su casa de la calle del hospital. ¡Caprichos del azar!… ¡Aquella preciosa niña asustadiza, en que apenas reparé por entonces, resultó, andando el tiempo, la madre de mis hijos!

Entretanto, con la mente en constante ebullición ideando nuevas aventuras, su aplicación a los estudios dejaba mucho que desear, pues le aburrían soberanamente las asignaturas de latín y griego y el modo de aprender historia, que le obligaba a memorizar un listado interminable de fechas, reyes y batallas. A pesar de su desidia, habría aprobado el curso si no hubiera sido por el malestar que ocasionaba en el profesor de griego su incontrolada risa, en la que percibía irreverencia y sarcasmo. Aunque le explicó que la desataban las bromas de sus compañeros y nada tenía que ver con él, no le creyó. En mayo, cuando el profesor se despidió del instituto, expresó públicamente su pesar por las insolencias del muchacho y confió a sus compañeros de claustro el pertinente castigo. Ante tan desalentadora perspectiva y previendo el vengativo suspenso, no se presentó al examen de griego. Este hecho colmó la paciencia de su padre, que ese verano decidió enmendarle definitivamente poniéndole a trabajar como ayudante de zapatero en Gurrea de Gállego, donde entonces vivía la familia:

En connivencia con mi padre, hízome pasar las de Caín. Obligóme a tragar un mal cocido, a dormir en un obscuro y destartalado desván lleno de ratones y telarañas, y encargóme además de los más bajos y sucios menesteres de la tienda. Quitáronme lápices y papeles, y se me prohibió hasta emborronar con carbón las paredes del granero.

Ante un horizonte tan gris, dio rienda suelta a su imaginación y se refugió en su rico mundo interior:

Privada la fantasía de todo instrumento expresivo, vivió de sí misma y alzó en la mente las más brillantes y risueñas construcciones. Jamás viví vida más prosaica ni soñé cosas más bellas, altas y consoladoras. En cuanto acababa de cenar asaltaba ansiosamente mi cuchitril, y antes de que el sueño me rindiera ocupábame en dar forma y vida al caos de manchas de la pared y a las telarañas del techo, que transformaba, a impulsos del pensamiento, en los bastidores del mágico escenario por donde desfilaba la cabalgata de mis quimeras.

Aquella mezcla de escasa alimentación y profundo ensimismamiento le hubieran convertido en su sombra si su madre no le hubiera enviado comida furtivamente. Como tenía ingenio, tenacidad y amor propio, destacó en el oficio y hasta recibió propinas. Al final de aquel verano, la familia regresó a Ayerbe y él pasó a trabajar con un zapatero conocido de la familia que valoró su buen hacer en el oficio:

Dime tal garbo en el manejo de la lezna, que a los pocos meses cosía a todo ruedo, haciendo zapatos nuevos de los llamados entonces abotinados, recortando coquetones tacones y dominando los calados y demás arrequives de las punteras y todas las filigranas del oficio […]. Confiábame las botinas de las señoritas más remilgadas y presumidas; botinas en cuyos altos y esbeltos tacones labraba primores de ornamentación. ¡Qué diablos! ¡De algo habían de servirme el Arte poética de Horacio y mis aficiones artísticas!

Era el año 1867 y agonizaba el reinado de Isabel II, con graves enfrentamientos entre conservadores y liberales. En Ayerbe se vivió intensamente el intento revolucionario que lideraron los generales Moriones y Pierrad, apoyados por numerosos montañeses del Alto Aragón. Las tropas leales a Isabel II, capitaneadas por el general Manso de Zúñiga, pasaron por el pueblo para abastecerse antes de iniciar la batalla a escasos kilómetros de allí.

Él, que había jugado tantas veces a batallar en imaginarias guerras y había pintado cruentas luchas, contempló por primera vez el paso de militares hacia una guerra real; cuando sonaron los disparos que anunciaban la batalla, su curiosidad dio paso al temor. La plaza se llenó de gente expectante, al tiempo que los vecinos comprometidos con los insurrectos huían a la sierra. Impaciente por saber qué ocurría, subió con otros muchachos a una colina desde donde contemplaron el final de la sangrienta lucha fratricida. Al ver los soldados caídos en el campo de batalla tuvo por primera vez conciencia plena de la muerte, «la más profunda y angustiosa de todas las realidades de la vida». Jamás olvidó aquella imagen.

Isabel II, reina de España. Óleo de Germán Hernández Amores, pintado hacia 1860. Los primeros 16 años de Cajal coincidieron con los últimos de su reinado, que finalizó en 1868 con la Revolución de Septiembre, también llamada «La Gloriosa».

Isabel II, reina de España. Óleo de Germán Hernández Amores, pintado hacia 1860. Los primeros 16 años de Cajal coincidieron con los últimos de su reinado, que finalizó en 1868 con la Revolución de Septiembre, también llamada «La Gloriosa».

© Aci: Zuri Swimmer/Alamy

Mientras él se enfrentaba al enigma del final de la vida, su padre se apresuraba a atender a los heridos que llevaban a Ayerbe y, de forma discreta, a los de las tropas insurrectas refugiados en otras aldeas y en la sierra.

EL PACTO SOÑADO

Poco después de este trágico suceso finalizó su etapa como zapatero, pues su padre consideró que ya estaba preparado para asumir su responsabilidad y finalizar el bachillerato. Ante este reto, Santiago le propuso un pacto: prometía aplicarse en los estudios si le permitía recibir clases de dibujo. Don Justo, aunque receloso, aceptó; pero para no darle muchas alas al regresar a Huesca volvió a ocuparle como ayudante de barbero, confiando así en que no tuviera demasiado tiempo para distracciones y diabluras.

Un mundo nuevo se abrió ante él cuando comenzó a recibir clases de dibujo con León Abadías, discípulo de Federico Madrazo y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El reputado artista no daba crédito a la buena disposición y entrega de su discípulo, que parecía no saciar nunca su sed de aprender. Aquel año, Huesca también le aportó otra de sus grandes pasiones: la fotografía. Hacía tiempo que conocía el daguerrotipo, ya que lo usaban los fotógrafos ambulantes que iban por los pueblos deteniendo en el papel, como por arte de magia, instantes de vida. Fue entonces cuando los misterios del cuarto oscuro le entusiasmaron y abrieron otro camino en su horizonte.

La parada del ejército de Isabel II en el castillo de Montearagón, obra de León Abadías, 1859. El joven Cajal recibió clases particulares de dibujo de León Abadías, discípulo de Federico Madrazo.

La parada del ejército de Isabel II en el castillo de Montearagón, obra de León Abadías, 1859. El joven Cajal recibió clases particulares de dibujo de León Abadías, discípulo de Federico Madrazo.

© Cordon press: Shim Harno/Alamy

Ese fructífero curso en Huesca transcurrió casi sin sentir. Vivía emocionado por sus avances en el dibujo, ensimismado por la magia de la fotografía y volcado en las clases del instituto para aprobar y cumplir su palabra. La asignatura de Física, a la que llamó Ciencia de los milagros, fue una de sus favoritas: «La óptica, la electricidad y el magnetismo […] con sus maravillosos fenómenos teníanme embobado». Le seguía en su predilección la Historia Natural, tan afín a sus gustos. Todo auguraba un final feliz, a pesar de que las asignaturas de Psicología, Lógica y Ética se le hacían cuesta arriba por la falta de ecuanimidad del profesor, dominado más por su fe de creyente que por los pensamientos de los filósofos. Pero, a punto de acabar el curso, un arrebato artístico puso en peligro su aprobado, pues, una tapia recién revocada, blanca y resplandeciente, le atrajo «como atrae la luz a las mariposas nocturnas» y caricaturizó en ella a un profesor:

Ver la pared y mancharla con tiza y carboncillo fue cosa de breves instantes […]. Me propasé al retratar, en tamaño natural […] a don Vicente Ventura, cuyos rasgos fisonómicos, sumamente acentuados, prestábanse admirablemente a la caricatura. Con lápiz nada adulador —lo confieso—, hice resaltar su ojo tuerto, su nariz algo roma […]. Y los chicos decían: «Mirad al tuerto de Ventura».

Tuvo la mala suerte de que en aquel momento pasara por allí ese profesor y, al verse así humillado, estalló en cólera. Santiago logró escabullirse, pero sus compañeros le delataron y, aunque intentó justificarse ante don Ventura, alegando que no había tenido mala intención, de nada sirvieron sus argumentos. Le expulsó de clase y solo gracias a la intercesión de su padre aceptó readmitirle. El resto del curso se esmeró en preparar el examen, pero, como era de esperar, le suspendieron.

Cámara fotográfica de fuelle para placas de 130 x 180 mm. En Huesca, Cajal descubrió otra de sus grandes pasiones, la fotografía.

Cámara fotográfica de fuelle para placas de 130 x 180 mm. En Huesca, Cajal descubrió otra de sus grandes pasiones, la fotografía.

© Legado Cajal CSIC: LC99024

En compensación a su desdicha, en la asignatura de dibujo obtuvo sobresaliente y premio. Hasta tal punto León Abadías reconoció su valía artística que se desplazó a Ayerbe para intentar convencer a su padre de que el arte era su camino. Pero el viaje fue en vano. Nada, ni las mayores alabanzas hicieron cambiar el rumbo que tenía marcado para su hijo: Santiago sería médico.

LA MEDICINA EN SU HORIZONTE

Aquel verano, en espera de aprobar el Bachillerato, su padre volvió a convertirse en su instructor, y para cimentar su camino hacia la medicina quiso enseñarle Osteología desde la observación directa, pero necesitaban huesos auténticos. Nunca olvidó la clara noche de luna en que saltaron la tapia del cementerio en busca de restos humanos procedentes de exhumaciones, ni el sigilo y la destreza con que su padre llevó a cabo la macabra tarea. ¡Qué distinto temor le atenazó entonces! Nada tenía que ver con la tensión de ocultar una aventura ni de esperar el colérico castigo; en esa inimaginable madrugada al filo de la muerte el temor era otro, transcendía la potestad paterna y parecía helarle la sangre. Durante muchos días montaron y desmontaron los huesos del cuerpo humano en el granero, aprendiendo en sabias lecciones a reconocer y definir cada protuberancia, cada hendidura ósea, como si fueran accidentes geográficos:

Gran satisfacción recibió mi padre al reconocer mi aplicación. Vio, al fin, que su hijo […] era menos gandul y frívolo de lo que había creído […]. Recuerdo cuán grandes eran su placer y orgullo […] cuando, en presencia de algún facultativo amigo, invitábame a lucir mis conocimientos osteológicos.

Retrato de Santiago Ramón y Cajal, profesor en la Universidad de Zaragoza, hacia 1880.

Retrato de Santiago Ramón y Cajal, profesor en la Universidad de Zaragoza, hacia 1880.

© Legado Cajal CSIC: LC01871

Las hermanas de Cajal, Paula y Jorja, jugando al ajedrez. Fotografía de Santiago Ramón y Cajal.

Las hermanas de Cajal, Paula y Jorja, jugando al ajedrez. Fotografía de Santiago Ramón y Cajal.

© Javier Sánchez

Partida de la reina Isabel II hacia el exilio en Francia. Grabado de 1869. Cajal vivió en Ayerbe la Revolución de 1868 que supuso el derrocamiento y exilio de Isabel II.

Partida de la reina Isabel II hacia el exilio en Francia. Grabado de 1869. Cajal vivió en Ayerbe la Revolución de 1868 que supuso el derrocamiento y exilio de Isabel II.

© Cordon press: Index/Heritage Images

Ese tiempo familiar en Ayerbe estuvo marcado por un importante acontecimiento histórico: la Revolución de 1868 —llamada «La Gloriosa»— que derrocó a Isabel II. Santiago nunca olvidó el ambiente exaltado que esos días flotaba en el pueblo, conocido en el Alto Aragón por su apoyo al liberalismo. La Junta Revolucionaria Provincial ordenó que todas las campanas, menos las de los relojes, fueran enviadas a la Casa Nacional de la Moneda y el comité revolucionario del pueblo cumplió rápidamente el mandato:

Ese acto de inútil vandalismo me trajo como una sombra de remordimiento […]. Me apenaba, sobre todo, la falta de sentido artístico del pueblo. Los destructores de aquellas campanas, ¿cómo no sintieron que rompían también algo vivo y muy íntimo, que renunciaban a recursos queridos, que renegaban de fechas inolvidables?… Ignoro si los pedazos de bronce llegaron a Madrid; pero recuerdo bien que al poco tiempo hubo que comprar otras campanas.

Esa etapa en Ayerbe le reportó inolvidables vivencias: mejoró la tensa relación con su padre, vivió con los suyos uno de los acontecimientos históricos más relevantes de su tiempo y disfrutó de su madre y sus hermanas, a las que estaba entrañablemente unido. Pocos días después del triunfo de la revolución y del exilio de la reina, estalló la guerra de Cuba al tiempo que en la Península daba comienzo el Sexenio Democrático.