INTRODUCCIÓN

¿Cómo se vive siendo un hongo?

Los hongos están por todas partes, pero cuesta verlos. Están en tu interior y a tu alrededor. Te mantienen a ti y a todo aquello de lo que dependes. En este preciso momento, los hongos están cambiando el curso de la vida, y así lo vienen haciendo desde hace 1000 millones de años. Comen piedra, crean suelos, asimilan agentes contaminantes, se nutren de plantas pero también las matan, sobreviven en el espacio, provocan alucinaciones, producen alimentos, generan medicinas, manipulan el comportamiento animal e influyen en la composición de la atmósfera terrestre. Los hongos tienen la llave para entender nuestro planeta y nuestras formas de pensar, sentir y comportarnos. Aun así, sus vidas transcurren principalmente fuera de nuestra vista, y más del 90 % de sus especies siguen sin clasificar.

Los hongos constituyen uno de los reinos naturales, en una categoría tan amplia y completa como la de los «animales» y las «plantas». Las levaduras microscópicas son hongos, como lo son las expansivas redes de los hongos de miel, o Armillaria, uno de los mayores organismos del mundo. El poseedor del récord actual está en Oregón (Estados Unidos): pesa cientos de toneladas, abarca 10 km2 y tiene entre 2000 y 8000 años de antigüedad. Seguramente hay especímenes más grandes y antiguos aún por descubrir.

Seta del hongo xilófago Panus lecomtei. Fotografía de Stephen Axford.

Stephen Axford (Planet Fungi).

Muchos de los acontecimientos más relevantes ocurridos en la Tierra han sido –y siguen siendo– resultado de la actividad de los hongos. Las plantas lograron salir del agua hace unos 500 millones de años gracias a su colaboración con los hongos, que ejercieron como sus sistemas radiculares durante decenas de millones de años, hasta que las plantas pudieron desarrollar los suyos. Hoy, más del 90 % de las plantas dependen de los hongos micorrícicos. Esta ancestral simbiosis dio origen a toda la vida reconocible en la Tierra, cuyo futuro depende de la capacidad ininterrumpida de plantas y hongos de establecer relaciones saludables.

Desde los sedimentos en el lecho marino hasta la superficie de los desiertos, los valles helados de la Antártida e incluso nuestros intestinos y orificios, hay pocos rincones en el globo en los que no haya hongos. La capacidad de los hongos para crecer en semejante variedad de hábitats depende de sus diversas aptitudes metabólicas. El metabolismo es el arte de la transformación química. Los hongos son magos del metabolismo y pueden explorar, buscar comida y salvarse de forma ingeniosa; sus capacidades solo pueden compararse a las de las bacterias. Los hongos utilizan cócteles de potentes enzimas y ácidos para romper algunas de las sustancias más pertinaces del planeta, desde la lignina, el componente más resistente de la madera, hasta la piedra, el petróleo crudo, los plásticos de poliuretano y los explosivos TNT. Algunos ecosistemas son demasiado extremos. Una especie identificada en vertidos mineros es uno de los organismos más resistentes a la radiación que se han descubierto jamás. En el reactor nuclear que estalló en Chernóbil (Ucrania) habitan muchos de estos hongos. Algunas de estas especies tolerantes a la radioactividad incluso se sienten atraídas por partículas radioactivas microscópicas y parecen ser capaces de aprovechar la radiación como fuente de energía, como hacen las plantas con la luz solar.

Las setas presiden el imaginario colectivo cuando se piensa en hongos, pero las setas son solo la estructura reproductiva de los hongos, el lugar donde se producen las esporas. Los hongos utilizan las esporas como las plantas utilizan las semillas: para diseminarse. Las setas son la forma que tienen los hongos para rogar al mundo que les rodea, desde el viento hasta las ardillas, que les ayude con la dispersión de esporas, o para impedir al mundo exterior que interfiera en este proceso. Son las partes visibles, acres, codiciadas, deliciosas, venenosas del hongo. Algunas, como las trufas, desprenden aromas que las convierten en uno de los alimentos más preciados del planeta. Otras, como el matacandil (Coprinus comatus), muestran singularidades muy curiosas: sin ser duro, puede atravesar el asfalto y levantar pesados adoquines. Un matacandil recién cogido se puede freír y comer, pero si se deja varios días en un frasco, su carne blanca se deshace hasta licuar una tinta muy negra.

Todos vivimos y respiramos hongos, gracias a las prolíficas habilidades de los cuerpos fructíferos de los hongos para dispersar esporas. Los hay que las liberan de forma explosiva, 10000 veces más rápido que el lanzamiento de un transbordador espacial, a 100 km por hora –uno de los movimientos más rápidos conseguidos por un ser vivo–. Otras especies de hongos crean sus propios microclimas: las esporas son transportadas hacia arriba por una corriente de aire generada cuando las setas evaporan el agua de sus láminas. Los hongos producen unos 50 millones de toneladas de esporas cada año –el peso de 500000 ballenas azules–, lo que los convierte en la mayor fuente de partículas vivas en el aire. En las nubes hay esporas que influyen en el clima, por ejemplo, favoreciendo la creación de las gotitas de agua que forman la lluvia y de los cristales de hielo que forman la nieve, la aguanieve y el granizo.

Un coprino de urraca, Coprinus picacea, descomponiéndose en una alquitranada tinta negra. Fotografía de Jeremy Lintott.

Jeremy Lintott.

Micelio del hongo Penicillium. Fotografía de Wim van Egmond.

Wim van Egmond.

Algunos hongos, como las levaduras que transforman el azúcar en alcohol y fermentan la masa del pan, son unicelulares y se multiplican dividiéndose en dos. Sin embargo, la mayoría de hongos viven sus vidas como células tubulares conocidas como «hifas», que se ramifican y se fusionan formando redes, llamadas «micelios». Las redes de micelio no tienen una forma fija. Al remodelarse incesantemente, pueden recorrer laberintos, resolver complejos problemas de enrutamiento y explorar con pericia su entorno. Según algunas estimaciones, si alguien desenmarañara el micelio hallado en un gramo de tierra sana –una cucharadita, más o menos– y lo extendiera de punta a punta, se podría estirar de 100 m a 10 km.

Las sociedades humanas siempre han estado determinadas por los hongos. Las enfermedades causadas por los hongos provocan miles de millones de pérdidas –el hongo tizón de arroz daña una cantidad de arroz lo bastante grande para alimentar a más de 60 millones de personas cada año–. Las enfermedades que sufren los árboles por culpa de los hongos, desde la enfermedad holandesa del olmo hasta el cancro del castaño, transforman bosques y paisajes. Los romanos rezaban a Robigo, el dios del mildiu, para evitar enfermedades fúngicas, pero no pudieron detener las hambrunas que contribuyeron a la caída del Imperio romano.

Sin embargo, también hemos aprendido a usar los hongos para solucionar problemas urgentes. De hecho, seguramente llevamos más tiempo utilizando remedios fúngicos que siendo Homo sapiens. En el 2017, unos investigadores reconstruyeron las dietas de los neandertales, antepasados nuestros que se extinguieron hace unos 50000 años. Descubrieron que un individuo con un forúnculo dental había estado comiendo un tipo de hongo, un moho productor de penicilina, y que seguramente conocía sus propiedades antibióticas. Hay otros ejemplos no tan pretéritos, como el «Hombre de Hielo» (Ötzi), un cuerpo perfectamente conservado del Neolítico descubierto en hielo de glaciar de hace 5000 años aproximadamente. El día que murió, el Hombre de Hielo llevaba un morral con manojos de yesqueros (Fomes fomentarius) que probablemente utilizara para encender fuego, y con trocitos de yesquero del abedul (Fomitopsis betulina) cuidadosamente dispuestos, que seguramente usara como medicina.

Los pueblos aborígenes de Australia trataban las heridas con moho que extraían del lado de sombra de los eucaliptos. Antiguos papiros egipcios del año 1500 a.C. mencionan las propiedades curativas del moho, y en 1640 el herbolario del rey en Londres, John Parkinson, describió la utilización de hongos para tratar heridas. Pero no fue hasta hace poco, en 1928, cuando Alexander Fleming descubrió un hongo que producía un compuesto químico llamado «penicilina», capaz de matar las bacterias. La penicilina se convirtió en el primer antibiótico moderno y ha salvado innumerables vidas.

La penicilina, un compuesto que protegía a los hongos de la infección bacteriana, acabó protegiendo también a los seres humanos. Tampoco es tan raro: aunque tradicionalmente los hongos siempre se han agrupado con las plantas, en realidad tienen vínculos más estrechos con los animales –un ejemplo de error categorial que suelen cometer los investigadores en su afán por entender las vidas de los hongos–. A nivel molecular, los hongos y los seres humanos son lo bastante parecidos como para beneficiarse de muchas innovaciones bioquímicas comunes.

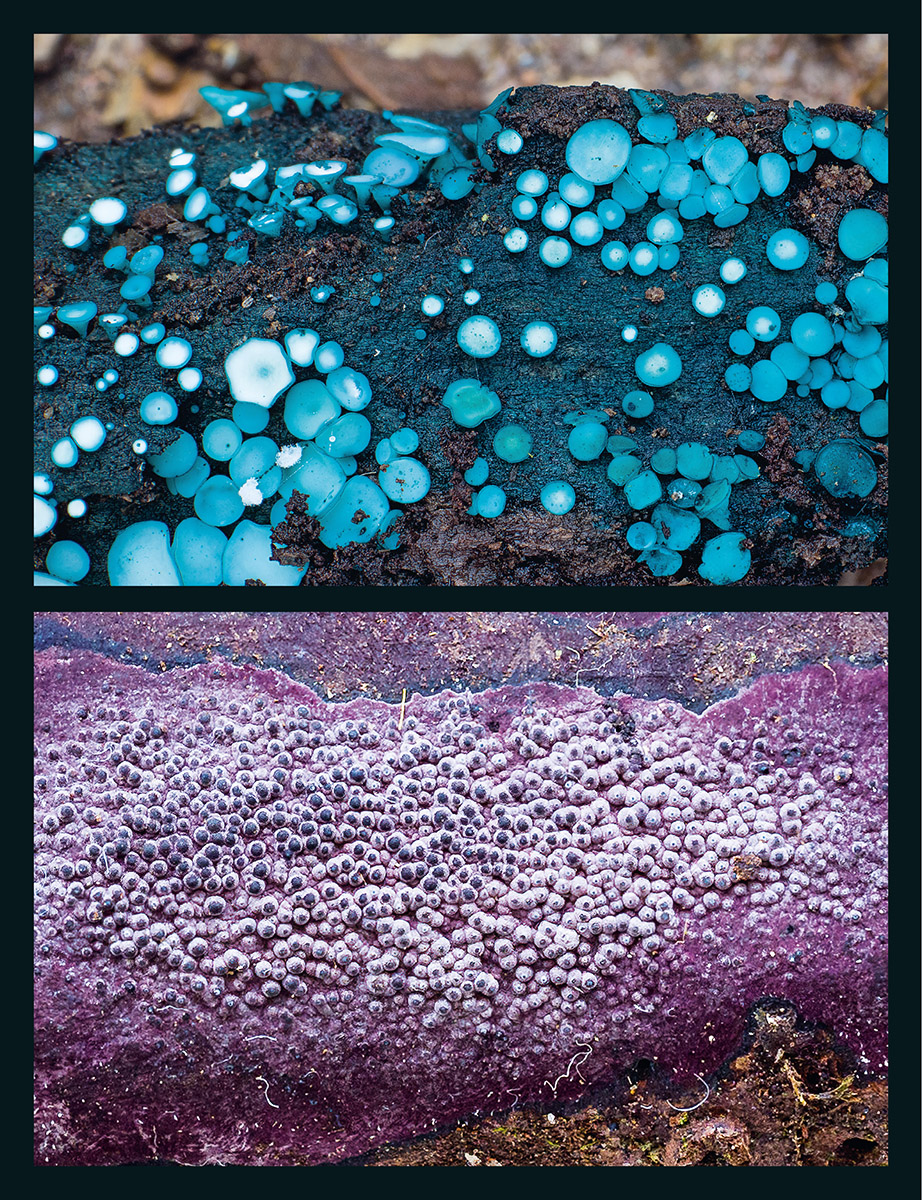

Arriba. Estructuras azules productoras de esporas del hongo Aspergillus clavatus. Fotografía de Wim van Egmond.

Abajo. Órganos de Pilobolus productores de esporas que ejecutan notables disparos de esporas. A medida que el hongo madura, el fluido que contienen los bulbos transparentes se acumula hasta alcanzar presiones de 5 atmósferas. Cuando el órgano se rompe, la masa de esporas negras de la punta (que contiene entre 30000 y 90000 esporas y mide unos 0,5 mm de diámetro) sale proyectada a 2,5 m a una velocidad media de 9 m por segundo, acelerando a más de 21000 g (unas 10000 veces la aceleración de un transbordador espacial poco después del lanzamiento). El bulbo transparente de debajo de las esporas hace de lente, concentrando la luz solar en pigmentos fotosensibles, lo que permite al Pilobolus dirigirlos al cielo. Los gusanos nematodos pueden montarse en las descargas de esporas de Pilobolus y viajar mucho más lejos de lo que serían capaces por sí solos. Fotografía de Wim van Egmond.

Wim van Egmond.

Arriba. Copas verde-azul, Chlorociboria aeruginascens, en Bolivia. El micelio de este hongo tiñe la madera de azul verdoso. Durante mucho tiempo, la madera teñida, o «roble verde», ha sido muy apreciada en carpintería decorativa, en una técnica conocida como «intarsia». Fotografía de Danny Newman.

Abajo. Una especie de Hypoxylon, un hongo xilófago, descomponiendo un tronco en la Reserva Los Cedros, Ecuador. Fotografía de Danny Newman.

Danny Newman.

En farmacia se utilizan muchos hongos para hacer otros muchos productos químicos imprescindibles aparte de la penicilina: la ciclosporina (un fármaco inmunosupresor que permite llevar a cabo trasplantes de órganos), las estatinas para reducir el colesterol, muchos potentes antivirales y compuestos anticancerígenos, por no hablar del alcohol (fermentado por una levadura) o la psilocibina (el componente activo de setas alucinógenas que en ensayos clínicos recientes se ha demostrado que podría ayudar a combatir la depresión y la ansiedad agudas).

Las tecnologías fúngicas radicales nos pueden ayudar a reaccionar ante algunos de los muchos problemas que trae la devastación medioambiental vigente. Así, los compuestos antivirales producidos con micelio fúngico reducen el problema de la desaparición de colonias de abejas. La voracidad de los hongos se puede emplear para descomponer contaminantes como el crudo de los vertidos de petróleo, en un proceso conocido como «micorremediación». Con la «micofiltración», el agua contaminada se pasa por rejillas de micelio que filtran los metales pesados y degradan las toxinas. Con la «micofabricación» se pueden obtener materiales de construcción y tejidos a partir del micelio para sustituir, en ocasiones, los plásticos y la piel.

Se tardarían meses en recitar la lista completa de los logros de los hongos. Y pese a su potencial y a la fascinación que despiertan en el ser humano desde tiempos inmemoriales, los hongos han recibido mucha menos atención que la prestada a animales y plantas. El mejor cálculo sugiere que hay entre 2,2 y 3,8 millones de especies de hongos en el mundo – de 6 a 10 veces más que el número estimado de especies de plantas–, o sea que solo se ha descrito un 6% de las especies de hongos. Apenas estamos empezando a entender las complejidades y sofisticaciones de las vidas de los hongos.

Un moho mucilaginoso, Fuligo septica, explorando un tronco putrefacto. Fotografía de Stephen Axford.

Stephen Axford (Planet Fungi).

Ya sea en los bosques, los laboratorios o las cocinas, los hongos han cambiado mi visión de cómo ocurre la vida. Estos organismos plantean interrogantes sobre nuestras categorías y, al pensar en ellos, el mundo adquiere una dimensión diferente. Dos campos crecientes de investigación biológica me han ayudado a manejar estos estados de sorpresa y me han facilitado sendos marcos para guiarme en mi exploración del mundo de los hongos.

El primero es un conocimiento de los muchos comportamientos sofisticados y solucionadores de problemas que se han desarrollado en organismos sin cerebro fuera del reino animal. Los ejemplos más conocidos son los mohos mucilaginosos, como el Physarum polycephalum. Los Physarum forman sistemas de exploración hechos de venas similares a los tentáculos y no tienen sistema nervioso central –ni nada que se le parezca–. Aun así, pueden ‘tomar decisiones’ al comparar un abanico de posibles trayectorias de acción y son capaces de encontrar el camino más corto entre dos puntos de un laberinto. Investigadores japoneses liberaron moho mucilaginoso en placas de Petri que representaban el área metropolitana de Tokio en miniatura. Copos de avena representaban importantes centros urbanos, mientras que luces brillantes simulaban obstáculos como montañas –a los mohos mucilaginosos no les gusta la luz–. Al día siguiente, los mohos mucilaginosos habían encontrado la ruta más conveniente entre los copos de avena, tejiendo una red prácticamente idéntica a la actual red ferroviaria de Tokio. Un entusiasta de los mohos mucilaginosos me explicó un experimento que había realizado. En las tiendas de IKEA se solía perder y le costaba encontrar la salida. Entonces decidió desafiar a sus mohos mucilaginosos con el mismo problema y construyó un laberinto con el mismo diseño de planta de la tienda de IKEA de su barrio. Como era de esperar, sin ninguna señal ni personal que les indicara la salida, los mohos mucilaginosos pronto encontraron el camino más corto para salir.

Que se los llame «mohos mucilaginosos», «hongos» o «plantas inteligentes» depende del punto de vista. Cuando los científicos definen el concepto de «inteligencia» suelen recurrir al ser humano como referencia para medir al resto de especies. Según estas definiciones antropocéntricas, los humanos siempre encabezan las clasificaciones de inteligencia. Ya que los organismos como los hongos no se parecen a nosotros ni, de entrada, se comportan como nosotros –ni tienen cerebros–, han sido colocados en las últimas posiciones de la lista. Pero lo cierto es que muchos muestran comportamientos sofisticados que nos obligan a pensar con otras perspectivas lo que significa para los organismos «resolver problemas», «comunicar», «tomar decisiones», «aprender» y «recordar». Cuando lo hacemos así, algunas de las molestas jerarquías que apoyan el pensamiento moderno empiezan a suavizarse. Y entretanto nuestras actitudes destructivas hacia el mundo que no es humano pueden empezar a cambiar.

El segundo campo de investigación que me ha guiado está relacionado con nuestra concepción de los organismos microscópicos –o microbios– que cubren cada centímetro del planeta. En los últimos 40 años, las nuevas tecnologías nos han permitido algo impensable hasta hace poco: acceder a las vidas de los microbios. ¿El resultado? Para tu comunidad microbiana –tu «microbioma»–, tu cuerpo es un planeta. Algunos prefieren el bosque templado de tu cuero cabelludo, otros las áridas planicies de tu antebrazo y algunos el bosque tropical de tu entrepierna o axila. Tus intestinos, orejas, dedos de los pies, boca, ojos, piel, y cada superficie, conducto y cavidad que tienes están infestados de bacterias y hongos. Llevas más microbios encima que células ‘propias’.

Una hormiga cortadora de hojas y su huerto fúngico. Después del hombre, los animales que forman algunas de las sociedades más grandes y complejas de la Tierra son las hormigas cortadoras de hojas. Las colonias pueden llegar a tener más de ocho millones de individuos, con hormigueros subterráneos que pueden ser de más de 30 m2. Las vidas de dichas hormigas giran en torno a un hongo que cultivan en cámaras cavernosas y al que alimentan con fragmentos de hoja. Las hormigas cortadoras de hojas no solo alimentan y cobijan a sus hongos: también los medican. Especialmente peligroso es un tipo de hongo parasitario que puede destruir un huerto fúngico. Las hormigas cortadoras de hojas portan bacterias en elaboradas cámaras de su cuerpo, alimentadas por glándulas específicas. Estas bacterias domesticadas producen antibióticos que inhiben el hongo parasitario y estimulan el crecimiento de los cultivados. Fotografía de Wim van Egmond.

Wim van Egmond.

Somos ecosistemas, compuestos de –y descompuestos por– una ecología de microbios, sin la cual no podríamos crecer y comportarnos como lo hacemos. Los más de 40 billones de microbios que viven en nuestros cuerpos y a su alrededor nos permiten digerir alimentos y producir minerales clave que nos nutren. Como pasa con los hongos que viven en las plantas, nos protegen de las enfermedades. Guían el desarrollo de nuestros cuerpos y sistemas inmunológicos e influyen en nuestro comportamiento. Si no se mantienen bajo control, pueden enfermarnos e incluso matarnos. No somos ninguna excepción. Incluso las bacterias tienen virus en su interior y hasta los virus albergan virus más pequeños. La simbiosis es un rasgo omnipresente de la vida.

Hay tanto en la vida y en la experiencia cotidiana –por no hablar de nuestros sistemas filosóficos, políticos y económicos– que depende del concepto de individuo, que puede ser difícil quedarse quieto y ver cómo este se disuelve. ¿Dónde deja esto al «nosotros»? ¿Qué pasa con el «ellos»? ¿El «yo»? ¿El «mío»? ¿El «todos»? ¿El «cualquiera»? En parte son esas sensaciones de desconcierto las que hacen que los avances en microbiología sean tan emocionantes. Conocer mejor estas asociaciones cambia cómo vivimos nuestros propios cuerpos y los lugares en los que habitamos. «Nosotros» somos ecosistemas que rebasan fronteras y vulneran categorías. Nuestros yoes emergen de una compleja maraña de relaciones que apenas empieza a conocerse.

Muy a menudo, en mis investigaciones, he adoptado un enfoque demasiado objetivo y he contemplado el suelo como un lugar abstracto, un ruedo difuso para interacciones esquemáticas. Es difícil no hacerlo. No tengo forma de experimentar la naturaleza del suelo y las innumerables vidas que prosperan en él.

Lo he intentado con las herramientas de las que disponía. Mis muestras, que se contaban por miles, se han procesado a través de máquinas sofisticadas que agitan e irradian el contenido de mis tubos y después lo transforman en secuencias de números. Me he pasado meses enteros mirando por el microscopio, inmerso en paisajes de raíces llenos de sinuosas hifas congeladas en ambiguos apareamientos con células de plantas. Aun así, los hongos que he visto estaban muertos, embalsamados y reproducidos en falsos colores. Es fácil acceder al carismático y rebosante mundo de la superficie, pero no a la mayoría de los hongos. Esto no me deja otra opción que recurrir a la imaginación para que mis descubrimientos cobren vida, crezcan y contribuyan al conocimiento general.

En los círculos científicos, hablar de imaginación es hablar de especulación y no se confía mucho en ella. Escribir sobre investigación consiste, en parte, en dejarla limpia de ilusiones, pruebas improductivas y miles de ensayos experimentales y errores que no han dado lugar sino a descubrimientos ínfimos. Además, resulta incómodo admitir que el embrollo de nuestras infundadas conjeturas, fantasías y metáforas podría haber ayudado a dar forma a nuestra investigación. En cualquier caso, la imaginación forma parte de la tarea cotidiana de los investigadores. La ciencia no es un ejercicio de racionalidad a sangre fría. Los científicos son –y siempre han sido– sensibles, creativos, intuitivos, seres humanos completos, que hacen preguntas sobre un mundo que nunca se hizo para ser catalogado ni sistematizado. Cada vez que me he preguntado qué estaban haciendo estos hongos y he diseñado estudios para probar y entender sus comportamientos, no me ha quedado otra que imaginármelos.

Un experimento me obligó a hurgar en los recovecos más recónditos de mi imaginación científica. Me apunté a un estudio clínico sobre los efectos del LSD en las capacidades de científicos, ingenieros y matemáticos para solucionar problemas. Los investigadores querían saber si el LSD podía ayudarles a tratar problemas desde nuevos ángulos. Era un estudio arriesgado, pues es bien sabido que cuesta mucho organizar avances creativos en cualquier ámbito, y mucho menos en una unidad hospitalaria de ensayos clínicos con drogas.

Las enfermeras se aseguraron de que me bebía el LSD a las 9.00 en punto. Me tumbé en la cama de mi habitación de hospital y me extrajeron una muestra de sangre del brazo. Tres horas más tarde, cuando había alcanzado la ‘altitud de crucero’, mi asistente poco a poco me animó a pensar en mi «problema relacionado con el trabajo». Durante las pruebas psicométricas y las valoraciones de personalidad que habíamos completado antes del trip, se nos había pedido que describiéramos nuestros problemas con todo lujo de detalles –esos nudos que nos impedían avanzar en nuestras investigaciones–. Quizá si se mojaban con LSD, esos nudos se desharían. Todas mis preguntas versaban sobre hongos y me consoló saber que el LSD inicialmente se extraía de un hongo que vive en plantas de cultivo; una solución fúngica que acabaría con mis problemas con los hongos. ¿Qué pasaría?

Tumbado en la cama de hospital y con los ojos cerrados, me preguntaba cómo se viviría siendo un hongo. Me visualicé bajo tierra, rodeado por brotes que crecían entrelazados. Bancos de animales globulares pastando, raíces de plantas y su premura, vísceras destripadas sin fin, digestión y detritus por doquier, sistemas climatológicos químicos, autopistas subterráneas, un viscoso abrazo infeccioso, un furioso contacto íntimo por todos lados.

No reivindico la validez fáctica de dichas visiones. Son, en el mejor de los casos, verosímiles, y en el peor, un delirante disparate. Ni tan siquiera erróneas. Bien que mal, aprendí una lección valiosa. La manera en la que me había ido acostumbrando a pensar en los hongos traía consigo ‘interacciones’ abstractas entre organismos que, en realidad, parecían los diagramas que los maestros de escuela dibujaban en la pizarra: entes semiautomáticos que se comportaban según la lógica de una Game Boy de principios de la década de 1990. Sin embargo, el LSD me obligó a admitir que tenía imaginación y que ahora veía a los hongos de otra manera. Quería entenderlos y no reducirlos a mecanismos de marcas, giros y pitidos, como siempre hacíamos. Más bien quería dejar que estos organismos me sacaran de mis oxidados patrones de pensamiento, imaginar las posibilidades a las que se enfrentan, permitir que me empujaran contra los límites de mi entendimiento, dejarme sorprender –y confundir– por sus enmarañadas vidas.

Pese a estar tan cerca, los hongos son desconcertantes, sus posibilidades nos resultan de los más ajenas. ¿Es posible que el ser humano, con su cerebro y cuerpo animal, con su lenguaje, aprenda a entender semejantes organismos tan distintos a él? Mi exploración me ha obligado a reconsiderar casi todo lo que sabía. Evolución, ecosistemas, individualidad, inteligencia, vida: nada es como pensaba que era. Espero que este libro flexibilice algunas de tus convicciones, tal y como los hongos han flexibilizado las mías.

Un hongo descomponedor, Marasmius haematocephalus, en el Parque Nacional Madidi, Bolivia. Fotografía de Danny Newman.

Danny Newman.

Abanico naranja, Anthracophyllum archeri. Fotografía de Stephen Axford.

Stephen Axford (Planet Fungi).