Lima, Ohio, 1966

Poppy estaba sentada en la cabecera de una mesa larga en el Lost Creek Country Club, sonriendo ante su familia, que estaba ataviada con vestidos relucientes y trajes elegantes para la celebración de su octogésimo cumpleaños. Ben Rakowsky, mi amado abuelo, se había casado con Jennie Stokfish en Varsovia incluso antes de que alguien hubiera escuchado de una guerra mundial. De su familia de ocho hijos, provenientes de un pueblo cerca de Cracovia, solo tres habían sobrevivido y llegado a este país. Esa noche los ojos azul pálido de Poppy brillaban entre sus pómulos anchos y su frente poblada, esos rasgos familiares indelebles que se repetían en los rostros cuadrados de sus hermanos y su progenie sentada alrededor de la mesa, incluido su único hijo, mi padre, Rudy.

El camino de Poppy para llegar a esa celebración de cumpleaños había comenzado en otro continente, cuando su país ni siquiera existía. Ben se fue de casa a sus veintitantos años, alentado por su madre para evitar el servicio militar obligatorio. En ese entonces Polonia había sido dividida por Rusia, Austria y Alemania. Los padres judíos preferían que sus hijos emigraran en lugar de entregar su vida al ejército ruso. De acuerdo con versiones familiares, se supone que estuvo involucrado en un complot contra el zar Nicolás II, un incentivo adicional para abandonar el país en tiempos de pogromos contra los judíos y las turbulencias anteriores a la guerra. Ben logró escapar de las garras del zar al salir del país con un grupo de judíos polacos patrocinados para la inmigración a Estados Unidos. Al aterrizar en Galveston, Texas, el 11 de septiembre de 1913, el manifiesto del barco Breslau registró su llegada. A los 27 años dejó a su esposa, Jennie, y a su pequeña hija, Helen, en Varsovia. En los pantanos de Texas, la malaria abatió al grupo de inmigrantes de Ben, y su patrocinador los puso en un tren hacia la Clínica Mayo. Ben, siempre nos decían, fue el único lo suficientemente sano como para bajar del tren por su propio pie. Después de recibir tratamiento, Benjamin Rakowsky, cuyo apellido terminaría en «y» gracias a la pluma de un funcionario de inmigración, se dirigió al este desde Minnesota y se detuvo en un pequeño pueblo en el noroeste de Ohio que alguna vez gozó de un gran auge petrolero, antes de que Texas encontrara una veta mucho más grande. Ben ganaba dinero midiendo a estudiantes universitarios que querían hacerse trajes a la medida, y vivía en Lima, Ohio. Ahí es donde se instalaría. ¿Por qué Lima, Ohio? Porque quedó sumamente impresionado con la cálida recepción: un presidente de cierto banco le abrió la puerta a él, un pobre inmigrante polaco.

Seis años y una guerra mundial después, Jennie y Helen se reunieron con él en Lima. Dejaron aquel lugar que una vez más había reclamado su identidad como Polonia. Ningún otro familiar se les unió.

Después de que Alemania y la Unión Soviética invadieran Polonia en 1939, Poppy envió cartas que no obtuvieron respuesta de su familia en Europa. Finalmente, en 1946, llegó un telegrama; era de su «sobrino desconocido», Samuel Rakowski, hijo de su hermano menor, Józef. Sam había colaborado con la Cruz Roja para localizar a Poppy usando una pista que recordaba de algunas cartas viejas dirigidas a su abuela: la dirección del remitente incluía la palabra «buckeye», parte del nombre de la empresa que Ben había fundado en Ohio, conocida como Buckeye State.

—De nuestra familia, sobrevivieron nuestra hermana Lily, su hijo de 19 años, tu hermano Józef, que es mi padre, y mi madre, que también se encuentra bien. Lamento comunicarte que el resto de la familia fue aniquilada por y’mak shmo, su nombre, Hitler, debería ser borrado.

Ben patrocinó a los sobrevivientes, para que pudieran obtener visas e ir a América. Fue hasta entonces cuando se enteró de que los libertadores estadounidenses de Mauthausen habían encontrado a su otrora musculoso hermano tendido sobre una pila de cadáveres, apenas con vida y con un peso de poco menos de 40 kg. Yisrael, hijo de Joe y hermano de Sam, falleció en el mismo campo dos meses después de la liberación. La esposa de Joe, Sophie, había sobrevivido a tres campos de concentración, así como a una marcha de la muerte de Gross-Rosen con su hermana Minna.

Joe y Sophie llegaron a Lima, a quedarse con Poppy y la abuela; sin embargo, para ella no era nada fácil acoger a estos inmigrantes, a pesar de todo lo que habían vivido. La abuela, una mujer quisquillosa y de piel delgada, se sintió incómoda por la recepción de Joe en su ciudad natal adoptiva, donde tras décadas de esfuerzos por encajar, por fin había logrado sentirse aceptado. Pero la gente confundía constantemente a su cuñado con su marido, de modo que ella volvió a sentir la punzada de ser una extranjera y judía en un pequeño pueblo cristiano blanco. La abuela no se esforzaba por ocultar sus sentimientos; les dio indicaciones a los recién llegados sobre buenos modales en la mesa y les negaba una segunda rebanada de pan tostado.

Una vez llegada la celebración del cumpleaños, esas tensiones habían desaparecido desde hacía mucho tiempo. Joe y Sophie se mudaron de Lima poco después de emigrar. Joe echó a andar un exitoso negocio de construcción de viviendas en Canton, Ohio. Las dos parejas se volvieron cercanas. De hecho, en la fiesta, Ben todavía tenía el bronceado de sus vacaciones anuales en Miami.

Para mí, que tenía 7 años, ninguno de estos antecedentes significaría nada durante décadas. La fiesta llegaba a mi memoria mediante recuerdos vagos: el vestido que me picaba y los zapatos negros de charol que me lastimaban.

Aquella noche me tomó tiempo reconocer a la abuela, con su pelo de color durazno encendido peinado en una nube elegante. Llevaba una estola de visón sobre un vestido color champán, y conversaba con los familiares visitantes en yiddish, su espacio íntimo. Sonaban como ella incluso cuando hablaban inglés: la th sonaba como t (en palabras como «thing») y la w como v (en palabras como «what»). Y cada frase subía una octava al final, sonando siempre como una pregunta. No obstante, mis ojos estaban puestos en Poppy, cuya sonrisa brillaba como la luz del sol. Traté de llamar su atención, de atraer la mirada de esos resplandecientes ojos azul oscuro que me había heredado únicamente a mí, y no a alguno de sus tres hijos o sus seis nietos. Él sonrió en mi dirección, lo que yo interpreté como una invitación para levantarme de mi asiento y escabullirme debajo de la bandeja de una mesera que les estaba gritando a los parientes del viejo país como si sus acentos los volvieran sordos.

Una vez al lado de Poppy, aguardé. Esperaba que me tuviera en su amplio regazo como solía hacer en nuestras visitas semanales, cuando cualquier cosa que hiciera o dijera lo hacía reír con tal regocijo que le temblaba el estómago. Sin embargo, esa noche me dejó de pie bajo su brazo protector, cautivado por su hermano, Joe.

Parecían atrapados en recuerdos que habían tenido lugar hace mucho tiempo.

Hasta que estuve en quinto grado, no pensé mucho en el origen de Poppy y la abuela. La maestra nos comentó que la gente en América provenía prácticamente de todo el mundo, de modo que conformábamos un maravilloso crisol en el que todos se desprendieron de sus identidades anteriores para perseguir el sueño americano como único objetivo. Nos pidió que habláramos sobre el país de origen de nuestras familias; casi todos en la clase se encogieron de hombros. Algunos de los niños estadounidenses blancos de varias generaciones tenían cierta idea. Un niño llamado Smith podría ser inglés, sugirió la maestra. Él no sabía.

Entonces yo dije: «Soy de ascendencia judía-polaca». A la maestra le pareció interesante, así que compartí con la clase lo poco que sabía sobre mis abuelos inmigrantes. Cuando repetí mi relato en el viaje compartido de la escuela a la casa, la mamá que iba manejando volteó a verme y me acusó de mentir: «Todo el mundo sabe que todos los polacos son católicos». Yo estaba estupefacta. ¿Por qué mentiría sobre eso?

Tenía una vaga idea de por qué teníamos pocos parientes por parte de mi papá. Sabíamos que Hitler mató a muchos judíos, incluidos nuestros familiares. El final tuvo un desenlace en América. Poppy fue inteligente al dejar Europa antes de la guerra y encontró la libertad en Estados Unidos. Nadie hacía mención sobre la vida que nuestra familia había dejado atrás, ni sobre a quién perdimos y cómo.

Dos décadas más tarde, en Canton, Ohio, deslicé una lata de macarrones sobre la mesa entre las delicias caseras de Pesaj, frunciendo el ceño ante mi ofrenda comprada en la tienda. Me invitaron a la casa de ese sobrino desconocido, que nació como Shmul Rakowski en Polonia; una vez terminada la guerra él y su esposa cambiaron sus apellidos a Ron, que significa «alegría» en hebreo. Se despojó de los oscuros recuerdos acerca de la destrucción en Europa y rehizo su vida en un nuevo país.

Saludé a la anfitriona, Bilha, la esposa de Sam, que estaba preparando una sopa de bolas de matzá como toda una profesional. Bilha, una vivaracha israelí con ojos de zafiro, preguntó:

—¿Tu madre te enseñó a hacer bolas de matzá?

—Solo de paquete —murmuré. Recordé los estresantes séders que organizaba mi mamá pocos años después al deterioro que le impidió a la abuela Rakowsky realizar ciertas actividades. El escrutinio de la abuela persistió mucho después de que su salud se viera disminuida. Mi mamá se esforzó por seguir sus recetas y su ejemplo, pero cuando la abuela entró, la tensión se apoderó de nuestra casa. Se dirigió directamente a la cocina y a nuestra variedad verde aguacate. El vapor de la sopa empañó sus gruesos lentes cuando se inclinó sobre la olla y sacó con sus manos artríticas una bola de matzá. Frunció los labios y le dio un mordisco. Contuvimos la respiración. Luego emitió su juicio con un chasquido de la lengua. Mi madre se dio la vuelta y sus esperanzas se hundieron como la tercera tanda de bolas de matzá que había preparado ese día. Todo había sido en vano. Podría haber hecho un trillón de bolas de matzá perfectas, pero para la abuela, la sincera conversión y los esfuerzos de mi mamá por criarnos en su fe adoptiva nunca serían suficientes. Ella nunca pudo compensar el hecho de no haber nacido judía.

Por el contrario, en la casa de Sam y Bilha, las vacaciones estaban maravillosamente desprovistas de tales actitudes. Ellos eran primos segundos que no conocía bien. De cualquier forma, estaba nerviosa, y no paraba de preguntarme si se darían cuenta de que había bajado de peso desde mi reciente divorcio. Nadie lo mencionó, ni tampoco el hecho de que estuviera divorciada a los 23. Tal vez me estaban juzgando como lo habría hecho mi abuela si todavía estuviera viva, pensando: «Estás mejor así, porque en todo caso, él no era judío». Resultó que su enfoque no estaba en mí.

Bilha, una educadora judía muy inteligente y culta, fue el centro de atención durante el largo Séder, contó historias y entonó canciones mientras nos servía un banquete casero. Sam se sentó en la cabecera de la mesa; me recordaba a mi difunto abuelo, con el mismo acento y los mismos intentos de avanzar rápido y tal vez saltarnos algunos pasos del servicio. Escuché cortésmente. Era consciente de lo que no sabía, ya que había sido la cuarta hija, que cambió la escuela hebrea por la práctica de natación. Al momento de la última canción de la noche estaba viendo mi reloj, pensando en mi largo viaje a casa y en la noticia en la que me encontraba trabajando.

Entonces, Sam salió disparado de su silla como si alguien hubiera accionado un interruptor.

—Quiero enseñarles algo —dijo, y sacó un proyector de diapositivas—. Voy a mostrarles de dónde provienen.

Hizo a un lado la colección de arte israelí de Bilha y convirtió una de las paredes de la sala de estar en una pantalla. Luego sacó un rollo de diapositivas que podrían entretenernos allí hasta el amanecer. El proyector zumbaba y mostraba imágenes en la oscura sala de estar de familiares que nunca había visto en mi vida, en un lugar del que nunca había oído hablar.

—Él es Kazimierza Wielka —dijo. Lo pronunció en sílabas susurrantes que lo hicieron sonar tan grandioso como París y tan realista como Cleveland.

Esa presentación admirable no coincidía del todo con las imágenes de edificios de estuco abandonados que llenaban la pantalla. Sam repasó las imágenes y describió su primer viaje de regreso a Polonia desde la guerra. Había ido con su hijo David, quien veía la presentación de diapositivas junto con su esposa, su hermana, su cuñado y mi hermano Mike. Cada una de las diapositivas mostraba paisajes urbanos monocromáticos y grises que resultaban familiares por las noticias acerca de cómo era la vida detrás de la Cortina de Hierro. Sin embargo, Sam veía algo más.

Aún sonreía con los recuerdos de su primer regreso a casa desde la guerra, a esa ciudad al noreste de Cracovia, donde habían prosperado generaciones de nuestra familia. No podía creer la calidez de su recepción. Él y David habían cancelado un recorrido que tenían planeado por la decisión de último minuto de Sam de visitar su ciudad natal. Dijo que se sintió nervioso cuando el taxi pasó por su antiguo barrio.

Entonces, una antigua vecina gritó de alegría al verlo. Ella le dijo al taxista: «Lleva al príncipe de la ciudad en su taxi».

Hasta esa noche, mis recuerdos de Sam eran el de un alhelí en grandes reuniones familiares. Se sentaba con los familiares del viejo país que hablaban yiddish y fumaban puros. Parecía una versión más delgada y sin brillo de mi padre, que estaba al otro lado de la habitación con una sudadera de color durazno eléctrico, hablando sin pausa con su voz gangosa y su acento de Ohio, y con un Lucky Strike en los labios.

A pesar de que eran primos que nacieron con un año de diferencia y en mundos muy diferentes, mi papá y Sam, con sus serios ojos marrones y cejas pobladas, parecían hermanos. Para ser primos que se conocieron después de convertirse en padres, sus gestos eran casi idénticos: la ceja arqueada con escepticismo y ese guiño rápido después de contar un chiste. Pero hasta esa noche, los veía como opuestos.

Sam se llenaba de vitalidad mientras hablaba sobre su ciudad natal. Se levantaba constantemente y caminaba hacia la pantalla para admirar las imágenes, en particular, una donde aparecía de pie con un saco azul y lentes grises, sonriendo junto a un letrero con el nombre de su ciudad. Rebosaba de orgullo. ¿Se postulaba para algún cargo o vendía tiempos compartidos? Mi educación en Lima, Ohio, conocida por producir los autobuses escolares, los coches fúnebres y los tanques del ejército del país, no me había convertido en una adepta. Y nadie en este sitio nos obligó a portar estrellas amarillas ni nos apuntó con un arma con la intención de matarnos.

Sam nos enseñó una fotografía de 1929 que mostraba a mi imponente bisabuelo Moshe David Rakowski y su esposa de aspecto severo, Pearl Chilewicz Rakowski, posando frente al aserradero familiar, el negocio que Moshe David estableció cuando se mudó a la ciudad natal de Pearl, Kazimierza Wielka. Sam, de 2 años, estaba sentado con las piernas cruzadas en un traje de marinero a los pies de su abuelo.

Al observar la imagen de su abuela en la pantalla, Sam bajó la voz. Nos llevó de regreso a la noche en que su familia se ocultó. Su abuela de 93 años era una mujer formidable y bastante sana, pero no podía seguir el ritmo de un grupo que corría en la oscuridad hacia un escondite distante. La decisión fue desgarradora. Tuvieron que dejarla a la deriva, aunque eran conscientes de lo que eso significaba.

El lunes por la mañana, según describieron los pobladores más tarde, los nazis invadieron la ciudad, tomaron las calles mientras exigían a través de los altavoces que todos los judíos se presentaran de inmediato en la plaza del mercado. Grupos de alemanes fuertemente armados registraron las casas en busca de judíos que no obedecieran.

La voz de Sam se entrecortó. Luego se aclaró la garganta.

Pearl ignoró las órdenes. Un grupo de soldados alemanes que habían estado bebiendo vodka en un zaguán cercano irrumpió en su casa y la encontraron sola. Las dos familias, ocho Rakowski y Banach, que vivían allí habían desaparecido. Entre varios nazis sacaron a Pearl y, frente a los vecinos, amartillaron sus armas y abrieron fuego. La gente del pueblo recordó que se necesitaron muchas balas para matarla, y que cayó agitando el puño.

Me estremecí. Las luces se encendieron y me quedé helada, sentada como una mala invitada que ni siquiera ofrece su ayuda para recoger los platos. Advertí mis garabatos en las servilletas, palabras que no podía pronunciar y que apenas podía deletrear. Mientras Sam hablaba, traté de registrar los nombres, las fechas y los lugares como si fueran estrellas fugaces que desaparecerían si no las capturaba. El trágico final de la vida de mi bisabuela me llenó de orgullo y horror. La electricidad que rodeaba a Sam era asombrosa, como si un sonámbulo se hubiera despertado.

Posterior a dos trabajos periodísticos, luego de cubrir todo tipo de fechorías, desde el crimen organizado hasta el abuso sexual de sacerdotes, así como un juez corrupto que intercambió una indulgencia con un traficante de drogas a cambio de un Mercedes-Benz, saqué esas servilletas. Fijé mi mirada en Sam y la notable historia no contada de mi propia familia.

A mediados de la década de 1980, el mundo había comenzado a prestar más atención a los sobrevivientes del Holocausto. Elie Wiesel dijo algo en una charla a la que asistí que no pude ignorar: «Escuchen a los sobrevivientes». Presioné a Sam hasta que accedió a describir esas experiencias del Holocausto que guardaba desde hace tanto tiempo, para una historia de la revista dominical. En sus primeras entrevistas, nos sentamos en la mesa de su comedor cubierta con un mantel blanco, para las sesiones maratónicas. Lo convencí de que volviera a recorrer ese doloroso sendero. Desempacó los recuerdos que había guardado cuidadosamente en cajas. Cada detalle de las historias de Sam me resultaba cautivador, y su atención a la exactitud, tranquilizadora. No adornaba nada.

Por un momento olvidé mi rol de reportera policiaca. Le hice preguntas con una voz infantil que me sorprendió al transcribir las cintas de mis entrevistas. Él respondió de la misma manera, comenzando todas las respuestas con un: «Verás, cariño...». Conforme avanzaba en su historia traté de impulsarlo con el objetivo de que llenara más espacios en blanco, de modo que pudiera desarrollar mi comprensión de las escenas. Él se resistió. Comenzaba cada respuesta con «No, no». Con el tiempo, aprendí que estas negativas eran desechables, una pausa, una oportunidad para pensar. Yo siempre buscaba descifrar cómo se veían, olían o se sentían las cosas. En cambio, Sam, ya sea por su naturaleza o por experiencia, recordaba la acción, no el color.

En esas entrevistas me llevó junto con la familia a su escondite en un granero durante dos meses, en el otoño de 1942. Los alemanes estaban sacando a los judíos de sus escondrijos y ejecutándolos a todos. El padre de Sam decidió que estarían más seguros en el gueto de Cracovia, a 50 km de distancia. Un noble, amigo del padre de Sam desde que sirvieron juntos en el ejército polaco, organizó su transporte al gueto. Los ocho Rakowski y Banach se vistieron como granjeros y viajaron en una carreta jalada por caballos hasta Cracovia, donde saltaron justo antes de llegar al área confinada. Pero antes de que pudieran recoger sus pertenencias, el conductor se alejó a toda velocidad. «Entonces», dijo Sam, «llegamos desnudos al gueto».

Durante casi cinco meses vivió en la parte del gueto de Cracovia designada para judíos lo suficientemente sanos como para traspasar los confines rodeados por alambre de púas y trabajar como esclavos en las fábricas de la zona. Sam trabajaba en el turno nocturno en la metalurgia de Wachs. Una mujer polaca que fungía como su supervisora le daba comida y leche a escondidas, y lo ayudaba a cumplir con su cuota de trabajo.

En marzo de 1943, los alemanes irrumpieron en el gueto y mataron a 2 000 judíos. Sam se vio obligado a enterrar los restos de las personas que reconocía.

Se unió a los sobrevivientes en el campo de concentración cercano de Plaszów, construido sobre cementerios judíos. El sádico comandante de Plaszów, Amon Göth, era conocido por disparar de forma impulsiva a los judíos desde la ventana de su oficina si consideraba que se estaban moviendo demasiado lento. Mató a un cocinero judío porque la sopa estaba demasiado caliente.1 Sam recordó haber arrastrado piedras de un lado a otro por el terreno con la única intención de inducir el agotamiento y acelerar la muerte. El miedo perseguía a todos los miembros del equipo, porque eran conscientes de que en cualquier momento Göth podría dispararles solo «por diversión».

Plaszów era un sitio aterrador, en el cual se encontraba la mayor parte de su familia. Un día llevaron a Sam a una fila que conducía a un vagón de ganado repleto de otros prisioneros judíos. Ninguno de ellos eran sus padres, hermano, tías, tíos o primos. El tren se detuvo en un bosque al noreste de Varsovia, junto a un campamento llamado Pionki. No tenía idea de lo que le esperaba. «Cuando abrieron las regaderas, no sabía si saldría agua o gas».

Más tarde se enteró de que su madre estaba en un subcampo cercano para mujeres, trabajando en la misma fábrica de municiones. Se las había ingeniado para esconder en su zapato una foto de Sam y su hermano pequeño, Yisrael. A pesar de los riesgos que esto implicaba, ella y Sam intercambiaban mensajes en proyectiles de misiles.

Posteriormente, el Ejército Rojo avanzó desde el este, lo que ponía en peligro la fábrica de municiones, de modo que los alemanes optaron por desmantelar la fábrica y trasladarla a Alemania. El propietario persuadió al Reich para que permitiera que los judíos lo acompañaran, y así poder reabrir la fábrica en las afueras de Berlín. Sam se vio atrapado una vez más en un vagón de ganado en otro viaje precario por Polonia, ya que fue elegido como uno de esos preciados trabajadores. Sin embargo, los bombardeos de los aliados detuvieron el tren cerca de Częstochowa. Los oficiales alemanes sacaron a Sam y a otros prisioneros del tren y les entregaron palas. Tuvieron que cavar zanjas antitanques. Los alemanes esperaban frenar el avance de los rusos a través del centro-sur de Polonia.

Sam se sintió aliviado de volver al tren, especialmente cuando Auschwitz quedó atrás. Al final, el viaje terminó en Uraniemburgo, en las afueras de Berlín, en el campo de concentración de Sachsenhausen. No obstante, este campo negó la entrada a los prisioneros judíos.

Durante semanas el grupo de prisioneros judíos de Sam estuvo en confinamiento fuera del campo. Para entonces, Sachsenhausen albergaba principalmente a presos políticos y prisioneros de guerra de toda Europa. Las autoridades del campo supusieron que los judíos padecían tifus. Un reducido sector de prisioneros judíos en Sachsenhausen en ese momento de la guerra estaba trabajando en una operación secreta que producía libras esterlinas falsas para un plan alemán que pretendía desestabilizar el sistema monetario del Reino Unido.2 La fábrica para la que Sam y sus compañeros estaban destinados nunca fue reensamblada, y Sam estuvo recluido en dos subcampos diferentes hasta la primavera de 1945.

Un día los guardias reunieron a todos los prisioneros, que para entonces sumaban más de 11 000.3 Ya que temía un mayor peligro en la fila de los judíos, Sam se arrancó la estrella amarilla de su uniforme y se unió a los polacos cristianos. Algunos polacos lo empujaron fuera de la línea, llamándolo judío sucio. Con una pequeña hogaza de pan asignada a cada prisionero, salió de Sachsenhausen en una marcha de la muerte. Durante más de dos semanas no recibieron más comida ni agua. Los guardias disparaban a cualquiera que se pasara de la raya. Por la noche se detenían en campos o bosques. Los prisioneros hambrientos comían cortezas de árboles y bebían de charcos. Sam y un amigo se turnaron para dormir y cuidar así los preciados zapatos del otro. Una mañana se despertaron y los guardias se habían ido.

En caminos repletos de refugiados, Sam conoció a unos soldados estadounidenses que le dieron un sorbo de coñac, «mi primera probada de la libertad». Él y su amigo irrumpieron en una casa cerca de Schwerin, Alemania, y encontraron a una mujer asustada y acurrucada con sus hijos. Sam dijo: «Cuando vi su miedo, cualquier deseo de venganza se evaporó». Se bañaban, pero no lograban limpiarse. Durante algunas semanas ayudaron a los soldados estadounidenses a detectar a los guardias alemanes del campo que pretendían mezclarse con la población civil. Un mes después de la liberación, en junio de 1945, Sam abordó un tren gratuito para regresar a Polonia en busca de familiares sobrevivientes.

Sam le contó su historia a un primo mucho más joven que él, de modo que su juventud estaba dedicada a las competencias de natación y las porristas. Engullí cada detalle que compartió. Pasaba de sus experiencias durante la guerra a lo maravillosa que había sido su vida en su niñez y juventud. Pero yo seguía interesada específicamente en la parte que comenzó en septiembre de 1939, cuando vio por la ventana del sótano de un vecino los tanques Panzer que entraban a toda velocidad en la ciudad.

¿Por qué, le pregunté a Sam, no había hablado en detalle de esto antes? Su respuesta fue sorprendente: «No pensé que a alguien le importaría».

Su supervivencia fue tan milagrosa como fascinante. Mi pregunta fundamental era cómo. ¿Cómo podía mantener el ánimo y la determinación en medio del miedo constante y de tanto sufrimiento?

Al principio su respuesta a mi pregunta de cómo sobrevivió al Holocausto fue: «Soy un Rakowski. Somos fuertes».

Inhalé esa respuesta como un niño que adora a un superhéroe. Me quedé con ella y me convencí de que yo también podría haber sobrevivido inviernos helados con ropa de papel. Me las habría arreglado con una sopa aguada y una papa de vez en cuando. Podría haber soportado que los nazis me obligaran a punta de pistola a subir a hacinados vagones de ganado para realizar interminables viajes en la miseria, sin saber el destino. Hubiera conservado la cordura al llegar, y también luego de ser obligada a desnudarme y rasurarme. Podría haber soportado los zapatos que no fueran de mi talla y dormir con muchas personas en una litera. Lo hubiera hecho, me dije, aferrándome a nuestro ADN en común. Por alguna fórmula transitiva, esperaba que la extraordinaria capacidad de recuperación de Sam también estuviera entretejida en mis genes.

De tal forma, me preguntaba cómo se mantuvo cuerdo durante tanto tiempo. Dijo que lo logró al evitar que los infaustos difundieran chismes sombríos de que, al día siguiente, todos serían asesinados. Se alejó de ellos. «Si voy a morir mañana», razonó Sam, «¿por qué empezar desde hoy?».

Insistí para que hablara de su filosofía o me dijera alguna oración, algún mantra que tuviera en mente en esos momentos.

—¿Me preguntas en qué estaba pensando, jovencita? —dijo finalmente, perdiendo la paciencia—. Estaba pensando en un trozo de pan. Tal vez una papa.

Compartió extraordinarias historias de intuición y suerte. Como la vez que pasó meses cavando un túnel de escape en un campo de concentración, solo para decidir en el último minuto no usarlo. Los que corrieron el riesgo lograron salir del campo, pero en el vasto bosque exterior la mayoría pereció de hambre y frío. Tal decisión reforzó la creencia de Sam de confiar en su instinto. Al final de la guerra siguió otro impulso; se escondió en los barracones en lugar de unirse al equipo de trabajo que salía de Pionki. Esa simulación selectiva le salvó la vida. Aquel día el resto de su cuadrilla fue obligado a subir a los trenes con destino a Auschwitz.

Estas historias me dejaron asombrada. No había pedestal lo suficientemente alto para este hombre, mi primo.

Sin embargo, no me conformaba con esta idea de que la suerte o la astucia eran suficientes para sobrevivir al Holocausto. Así que una noche, después de otra sesión de entrevistas maratónica en su mesa, volví a lanzarle mi eterna pregunta. ¿Cómo sobrevivió? De forma simple debido al cansancio, respondí a mi propia pregunta:

—Es porque eres un Rakowski, ¿verdad?

Pero esta vez se quitó los lentes. Sus ojos marrón oscuro se clavaron en mí, congelando mi sonrisa de gato de Cheshire.

—¿Sabes? —me dijo—, muchos Rakowski fueron quemados en Treblinka.

Eso me regresó a mi realidad. También llegué a verlo como un punto de inflexión para él: pasó de simplemente darle gusto a un miembro más joven de la familia a interactuar conmigo como colaboradora. Aprendí que, por lo general, Sam no respondía enseguida o directamente a una pregunta, sino que lo hacía en el momento de su elección. Un día, durante una conversación telefónica, actuó como si nunca hubiéramos abordado el tema.

—Cuando estábamos de pie en los campamentos y nos contaban de forma interminable como si fuéramos un bien preciado, ¿sabes lo que nos decíamos unos a otros?

—¡Sam! —exclamé—. Cuéntame, por favor.

—Nos decíamos durkh leben. ¿Sabes lo que significa? —preguntó, con su acento tan marcado como siempre—. En yiddish, quiere decir «sobrevive».

Repetí las palabras para mí misma, tropezando con los grupos de consonantes que hacen que el yiddish y el polaco sean tan desafiantes. La expresión se me quedó grabada. La escribí en un pedazo de papel y lo pegué cerca de mi computadora. En momentos de frustración y agotamiento, repetía la frase que lo había ayudado a él a soportar pruebas inhumanas.

La personalidad de Sam surgió como una escultura en relieve durante el tiempo en que trabajamos juntos en armar su historia. Recuperar y reconectar sus recuerdos, por oscuros que fueran, parecía despertar la satisfacción por exteriorizarlos. Aprender de él, un sobreviviente vivo, fue emocionante. Despertó mi imaginación y curiosidad mucho más allá de las experiencias dramáticas de cualquier otra persona sobre la que haya escrito. Me involucré de forma notable en el proceso de contar la experiencia de Sam como la historia del origen de mi familia y la tragedia de un pueblo. Él era un sobreviviente milagroso y un testigo confiable con un sentido del humor inexpresivo que me hizo acercarme a mis antepasados, revelando rasgos que resonaban en mi árbol familiar. Sam tenía el optimismo incansable de Poppy, así como la terquedad y el ego de mi padre; sin embargo, ellos nunca tuvieron que superar pruebas como las de él. Me sorprendió el hecho de que, a pesar de todo lo que había soportado, estar con Sam resultara motivador. Puede que sea un sobreviviente, pero no una víctima.

En la primavera de 1987 el semanario Providence Journal publicó mi historia con fotografías viejas y actuales de Sam y su familia. La portada mostraba una pintura estilizada de mí con una estrella judía que contenía el rostro de Sam cuando era adolescente a través de un alambre de púas. El encabezado, que comenzaba con la palabra «Sobrevivientes» y que me representaba a mí también como una sobreviviente, se sumó a mi timidez. La verdad es que en lo mínimo me consideraba como tal, pero el titular capturó la experiencia tan trascendente de conocer a Sam y la historia familiar. Tras la publicación del texto tuve que lidiar con mi inusual inversión emocional en este y mi clara pérdida de distanciamiento periodístico. En cambio Sam no tenía ningún problema en este sentido, de modo que se sentía cómodo con la atención que recibió su historia por parte del público.

El día que apareció la publicación me encontré con Sam en Nueva York, que visitaba a su tío Isaac Levenstein, un sobreviviente de Cracovia. Sam me llevó a un restaurante elegante para almorzar, el cual tenía una gran vista de Manhattan. Le pregunté acerca de sus planes a futuro. ¿Sería este el final o el comienzo de más conversaciones sobre sus experiencias? Me informó con notable felicidad sobre lo que denominó sus «asuntos del Holocausto»: testimonios con organizaciones y museos que narraban el destino de las víctimas y los sobrevivientes del genocidio. También se estaba involucrando más en compartir sus experiencias con los estudiantes.

Mientras tanto, la historia de cómo un industrial alemán llamado Oskar Schindler rescató a más de mil judíos, incluidos Isaac y Sally, los tíos de Sam, había sido publicada en un libro de no ficción ganador de un premio. Y Steven Spielberg lo había elegido para realizar la adaptación al cine, de modo que se convertiría en la primera película sobre el Holocausto calificada como un éxito de taquilla, La lista de Schindler.4 Por alguna razón, el Holocausto era un tema sobre el que la gente quería escuchar.

Le pregunté a Sam si toda esta atención le había despertado la necesidad de volver a Polonia. Solo había regresado una vez, hacía siete años, con su hijo David.

—Te dije que le prometí a mi madre que no volvería —afirmó. Por supuesto que tenía que hacerlo. Eso fue después de que su madre y su hermana Minna sobrevivieran a una marcha de la muerte desde el campo de concentración de Gross-Rosen en 1945 y regresaran a Kazimierza Wielka después de la liberación. Mientras visitaban a un hombre judío que había sobrevivido escondido, los aldeanos irrumpieron y atacaron. Huyeron; Minna saltó por una ventana del segundo piso y se rompió la pierna. Sam se reunió con su madre en Cracovia mientras Minna estaba en un hospital—. Ella me dijo: «Sam, nunca más podrás volver a casa».

—Entiendo —respondí—. Pero ya lo hiciste una vez y te fue bien.

De hecho, la sensación de alivio de esa recepción lo había afectado profundamente, y había desatado una avalancha de recuerdos anteriores a la guerra, cuando era un buen estudiante y alguien popular que se sentía integrado en la dinámica de su comunidad.

—¿Y qué sigue? —pregunté—. ¿Volverás a Polonia?

—No lo sé. Tal vez —dijo—. Me gustaría buscar a ciertas personas en cuanto mejore la situación política.

—Si llegas a necesitar un colega —le propuse—, me encantaría acompañarte y contribuir a la causa con mis habilidades.

Él se rio e hizo su característico doble guiño.

—Te avisaré.

Varsovia, Polonia, 1991

Mi vuelo de conexión a Varsovia se retrasó. Examiné a las personas que esperaban junto conmigo: filas de hombres que parecían asesinos a sueldo en una película de James Bond. Con sus rostros tan anchos como calabazas y pantalones subidos hasta las axilas, parecían fotografías antiguas de mi abuelo. Pero él nunca se habría puesto trajes tan espantosos: cuadros escoceses estridentes con forma de costal de yute. En lugar de equipaje, estaban apoyados en bolsas de plástico sujetas por cuerdas elásticas. Hasta ahí llegó el encanto romántico del viejo país.

El primo Sam y yo viajábamos por separado, lo que me dio tiempo para cambiar de tema acerca de la intensa historia que había estado cubriendo sobre un abogado de Rhode Island, su esposa y su hija, quienes fueron asesinados con una ballesta por su asesor financiero.

Los demás viajeros, que vestían trajes elegantes y relojes caros, eran claramente hombres de negocios occidentales que llegaban a Varsovia para ayudar a reactivar el capitalismo después de cinco décadas de régimen comunista. De un momento a otro, Polonia se había convertido en una estrella de rock mundial a raíz de que el sindicato Solidaridad y sus aliados derrocaran al Gobierno comunista, provocando un efecto dominó que llegó hasta el Muro de Berlín y extendiendo la democracia por toda Europa del Este.

Durante el vuelo pasamos de Alemania a Polonia, y casi esperaba que desde mi ventanilla se viera una sombra en el suelo, como los mapas de los periódicos que representaban el bloque soviético como una sombra amenazadora.

Estaba ansiosa por ver a Sam en acción en su propio terreno. Había estado leyendo sobre Varsovia, la ciudad donde se conocieron mis abuelos en la época del último zar. Era difícil hacerme a la idea de que mi familia había vivido ahí durante siglos. Seguí con la historia de este lugar donde reyes dieron la bienvenida a los judíos y en el año 1200; uno de ellos les había otorgado derechos civiles, algo sin precedentes en ningún otro lugar. Otro rey, Kazimierz, el homónimo de nuestra ciudad natal ancestral, codificó esos derechos, lo que dio pie a un mayor crecimiento de la población judía, que la Corte vio como un medio para aumentar la alfabetización y el espíritu empresarial. Para la Segunda Guerra Mundial, los judíos constituían la minoría más grande de Polonia y vivían en concentraciones más altas que en cualquier parte del mundo,1 a pesar de la orgullosa reputación de Polonia como el país más católico de Europa.

Los polacos históricamente se llamaron a sí mismos el «pueblo elegido» y su país el «Cristo de las naciones», designado para sufrir por los pecados de Europa. La narrativa histórica de victimización de Polonia es una de esas generalizaciones que va más allá de los estereotipos, como que los franceses son románticos y los italianos volátiles.

La identidad de mártir va en paralelo con la historia de Polonia de dominación extendida por parte de ocupantes extranjeros y bravucones locales. Su historia militar también está imbuida de una narrativa mesiánica. Por ejemplo, la victoria decisiva en 1683 del rey polaco y líder militar Jan Sobieski y las fuerzas del Sacro Imperio Romano Germánico sobre el ejército otomano no solo salvó a Viena, sino que consagró a Sobieski como el «Salvador de la cristiandad» de Europa.2

En la era romántica, durante el siglo XIX, la noción de los polacos como «pueblo elegido» cobró fuerza. Y en 1920, con el apoyo de la Iglesia católica, el general y primer ministro polaco Józef Piłsudski comenzó una guerra contra la Unión Soviética para salvar a todos los eslavos. Es lo que los polacos conocieron como el Milagro del Vístula en la Batalla de Varsovia, las fuerzas de Piłsudski entregaron una humillante y costosa derrota a los invasores bolcheviques. La victoria preservó la república recién independizada y Polonia salvó a Europa de la amenaza comunista.

Sobieski y Piłsudski perduran como grandes héroes militares por esos triunfos épicos, en parte porque la lista de las principales victorias polacas en el campo de batalla es relativamente corta.

Los imperios adyacentes, Austria (más tarde el Imperio austrohúngaro), Prusia (a la postre Alemania) y Rusia, despojaron a Polonia de su existencia durante dos siglos hasta 1918, infundiendo inseguridades profundas y duraderas en la psique polaca. Ese sentido de resignación a la conquista se ve reflejado en la letra de su himno de independencia, escrito después del desmembramiento de Polonia en el siglo XVIII: «Polonia aún no está perdida, mientras vivamos».

Algunos han relacionado las deficiencias militares de Polonia con su topografía. Su amplia franja de tierra cultivable es un inmenso granero, pero los conquistadores la han usado como un tapete de bienvenida. Sin montañas escarpadas que obstaculizaran a los tanques o las tropas, los conquistadores, desde Napoleón y Hitler desde el sur y el oeste, hasta los zares y Stalin desde el este, han aplastado las defensas de Polonia y repartido sus tierras.

Alemania y Rusia han atacado Polonia en repetidas ocasiones a lo largo del tiempo, lo que ha producido en la nación una profunda huella de victimismo y agravio. Largos periodos sin autonomía han socavado la experiencia de Polonia con la independencia y con hacerse responsable de su propio proceder. Después de todo, culpar a un vecino abusivo es más fácil que asumir la responsabilidad de las propias acciones de un país.

Sin embargo, ¿qué nación podría haber soportado una invasión como la guerra relámpago de Hitler de 1.5 millones de soldados, dos mil tanques y más de mil bombarderos y aviones de combate? Y más aún, dos semanas después de que el Führer desatara la Segunda Guerra Mundial, el 1.° de septiembre de 1939, desde el oeste, la Unión Soviética invadió desde el este. Alemania reclamó rápidamente la victoria y ocupó el país. Enseguida convirtió a Polonia en su principal teatro para el exterminio de humanos más sistemático de la historia, que los alemanes justificaron al designar a los judíos en particular como subhumanos. El Reich construyó seis campos de exterminio: Chełmno, Bełżec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz-Birkenau y Majdanek, en territorio polaco ocupado. En total, los alemanes establecieron 44 000 campos de concentración a lo largo de la huella ocupada, pero limitaron las fábricas de exterminio al territorio polaco.3

¿Por qué Polonia? Hitler encontró a la población judía más grande del mundo justo al lado. A mediados de la década de 1930, en Polonia, el antisemitismo ya ocasionaba múltiples problemas en la vida de los judíos, una minoría que representaba menos del 10% de la población. Luego de la muerte de Piłsudski en 1935, el Gobierno polaco se tornó conservador, y el antisemitismo aumentó como lo había hecho en otros países europeos con grandes poblaciones judías. La legislatura de Polonia levantó un cerco sobre los judíos, e implementó leyes y regulaciones que los excluyeron de empleos, puestos en universidades y profesiones médicas y legales, además de negarles crédito.4 Los nacionalistas polacos, como el Partido Nacional Democrático, pidieron que los judíos fueran expulsados del país, insistiendo en que la nación polaca era tradicionalmente católica, de modo que organizaron boicots generalizados en contra de los negocios judíos, como Alemania había hecho tres años antes.5 Los boicots a menudo escalaron hasta la violencia.

Ninguno de estos hechos aminora las pérdidas y el sufrimiento atroces de Polonia, que soportó la ocupación alemana más larga de todas las naciones y, aun así, su gobierno nunca se volvió colaborador. A lo largo de la guerra los polacos sufrieron una destrucción y privaciones incomparables, y el país perdió a seis millones de ciudadanos, la mitad de ellos polacos judíos.

Las décadas de Gobierno comunista posteriores al conflicto no dieron respiro a los polacos ya de por sí oprimidos. Además de anular la expresión personal, los soviéticos suprimieron la religión, con el objetivo de evitar la influencia de la Iglesia católica y conducir a la sociedad hacia el ateísmo. El Gobierno comunista también borró a los judíos de la narrativa bélica. Ningún monumento o libro de texto polaco mencionaba lo que más tarde se conocería como el Holocausto. Las víctimas que produjo el fascismo de Hitler fueron consideradas todas iguales, lo que resultó en generaciones que crecieron sin conciencia del exterminio sistemático de los judíos, eliminando de tal forma el Holocausto de la conciencia histórica.6

En esa apertura después del comunismo, Polonia elevó el perfil de las víctimas católicas de Auschwitz-Birkenau a los principales mártires, a pesar de que aproximadamente el 90% de los 1.3 millones de asesinados allí eran judíos. Desde la década de 1950 la gestión de Auschwitz se enfoca en el aspecto «que está relacionado con el martirio católico o el nacionalismo polaco, pero no con el martirio judío», en palabras de una autoridad destacada, el doctor Robert Jan van Pelt.7

La Polonia que Sam y yo visitamos en 1991 irradiaba confianza y orgullo. Fue un momento fascinante. La nación aún estaba absorbiendo el asombroso triunfo del sindicato Solidaridad y su aliada la Iglesia católica. Liberada por fin de los agresores, Polonia tenía motivos para hacer una reverencia. Como un novato de ojos grandes alardeando en el escenario económico mundial, estaba atrayendo una gran admiración por superar a sus hermanos del Pacto de Varsovia en la transformación del comunismo a una economía de mercado. Los medios de comunicación globales habían descendido, convirtiendo a Varsovia en la plataforma de lanzamiento regional para cubrir el desmoronamiento del Telón de Acero.

Yo estaba enfocada en un pasado remoto en esta ciudad donde mis abuelos se habían casado. No estaba segura de si encontraría rastro de ellos o de sus nupcias con solo una sinagoga en pie, pero fue emocionante ver a la ciudad sacudirse ese pasado sombrío de filas de pan y anonimato. En mi viaje en taxi desde el aeropuerto vi calles llenas de autos del tamaño de una caja de cerillos, con conductores dando vueltas a toda velocidad en las esquinas y apresurándose para ganarles el paso a los tranvías como adolescentes que acaban de obtener su licencia. La libertad de expresión estaba presente en múltiples formas: calcomanías de solidaridad que aún se observaban en los postes de luz, junto con anuncios de peep shows que brotaban en las esquinas de las calles del centro y generaban largas filas de hombres. Las esvásticas pintadas con aerosol trepaban por las paredes y marcaban los letreros de las calles.

Caminaba de un lado a otro en mi habitación del Grand Hotel de Varsovia. Mis maletas se habían extraviado en algún punto del trayecto, por lo que no pude ponerme cómoda como hubiera querido. Aunque debido al cambio de horario no pude recordar las tres palabras de polaco que conozco cuando hice el check-in, me enteré de que Sam ya había llegado, pero no estaba en su habitación. Me dispuse a esperar y descorrí las pesadas y viejas cortinas rojas que apestaban a cigarrillos rancios. Mi habitación parecía una cápsula del tiempo de cuando el Ejército Rojo expulsó a los líderes nazis.

Abrí una ventana para contemplar el cielo color agua sucia y noté por casualidad a un tipo de cabello gris con una chamarra de cuero negro del otro lado de la calle. Aparté la mirada de ese hombre de negocios occidental y contemplé el horizonte. Pero luego volví a mirarlo. El tipo de la chamarra de cuero era el primo Sam.

Mi padre había muerto tres años antes, y ahora, cada vez que veía a Sam, me sobresaltaba. Con sus cejas pobladas y su mirada profunda, creía estar viendo a un fantasma. El parecido era tan notable que cuando Sam se presentó en el funeral de mi papá, mi mamá casi se desmaya. Así pues, estaba viajando con este hombre que era a la vez familiar y extraño.

Lo saludé con la mano y grité su nombre. No hubo respuesta. Tal vez no estaba usando su aparato auditivo.

Sam tenía problemas mecánicos con un coche rentado. Salió y se acercó de forma sigilosa a un taxista de mirada desdeñosa que estaba apoyado contra un Mercedes. Los taxistas de Varsovia tenían fama de estafadores, pero vi a Sam persuadir al tipo para que le echara una mano. El taxista se subió al auto de Sam, ajustó algunas cosas y, aparentemente, lo reparó. Sam sonreía y asentía, y el conductor se alejó sin recibir propina. A eso le llamo tener encanto.

Sam desapareció. Enseguida escuché un fuerte golpe. Abrí la puerta y Sam casi se cae sin aliento dentro de mi habitación.

Antes de que pudiera hablar, empezó a abrumarme con preguntas:

—¿Qué aerolínea tomaste? ¿Ya cambiaste dinero? ¿Cómo llegaste del aeropuerto? ¿Cuánto te cobró el taxi?

—Te grité desde aquí. —Lo abracé.

—Oh, ¿me viste salir con el auto? —Miró por la ventana como si no me creyera—. No lograba poner el auto en reversa.

Este no era el viejo Sam dócil. Estaba tan hiperactivo como un adolescente en la noche del baile de graduación.

Sam había volado directamente de un bar mitzvá familiar en Jerusalén. No le gustaba mucho hablar por teléfono, así que solo acordamos los detalles de vuelos y reservaciones de hotel, pero no elaboramos un itinerario. Supuse que tenía un plan trazado en su mente. Los recorridos formales se harían presentes sobre sus pasos a través del gueto y los campos, pero yo estaba interesada en las visitas improvisadas a su ciudad natal, donde los familiares habían muerto lejos de los alambrados y las cámaras de gas.

Le pregunté sobre Israel y el bar mitzvá.

—Muy bonito. Muy elegante y significativo. —Asintió. Luego metió las manos en los bolsillos de su pantalón y apartó la mirada—. Pero todos quieren saber por qué vine aquí.

—¿Ah sí? —Me reí con nerviosismo como si conociera la respuesta.

—Les dije que eran unas vacaciones polacas —contestó—. Y uno tiene que ser polaco para tomar unas vacaciones polacas. —Su risa se hizo más profunda, hasta convertirse en una carcajada.

—Bueno —dije sonriendo—, es un gran lugar para una reportera del crimen. Es una gran escena del crimen.

A la mañana siguiente, Sam condujo el auto rentado a través de Varsovia, que fue reconstruida después de sufrir más daños que cualquier otra ciudad europea importante en la Segunda Guerra Mundial. Lo peor se produjo cuando los nazis estaban en retirada, ya que seguían tomando represalias por el Levantamiento de Varsovia de 63 días. El Ejército Nacional Polaco (Armia Krajowa) intentó valientemente liberar el país; sin embargo, esto no sucedió antes de que el 85% de Varsovia fuera arrasado. El bombardeo de alfombra de Hitler se llevó a cabo mientras el Ejército Rojo observaba desde el otro lado del río Vístula.

El auge de la construcción de la posguerra reemplazó las estructuras neoclásicas con Legos gigantes de concreto. El polvo de carbón dejó las interminables filas de departamentos de gran altura que parecían bloques de prisión con ventanas del tamaño de mirillas cubiertos de hollín. El efecto combinado le daba a la ciudad todo el encanto estético de una mazmorra.

Avanzamos entre frenazos y baches a través del tráfico matutino en hora pico, mientras Sam volvía a aprender la delicadeza de conducir un auto manual. Yo tenía un automóvil de cinco velocidades en Estados Unidos, pero ni loca pensaba conducir en este lugar. Era el país de Sam. Tan solo las señales de tránsito, con sus impronunciables combinaciones de consonantes, bastaban para congelarme el cerebro.

Al cabo de unas horas conduciendo, nos acercamos a Kazimierza Wielka. Sam silbaba cuando no estaba recordando. Entrecerró los ojos ante una señal de tránsito y dijo:

—Conducir por aquí me produce descargas eléctricas. Veo los graneros y los edificios en los que entró nuestra madera. Y recuerdo cuando venía aquí a entregar árboles de Navidad como regalos a nuestros mejores clientes.

Le encantaba ver el paisaje ondulado de las granjas donde se cosechaban betabel y col con métodos antiguos.

—¿Ves esa tierra rica? —preguntó Sam, señalando la ventana—. La gente vivía mejor aquí que en otros lugares de Polonia durante la guerra, incluso bajo el régimen del comunismo, porque podía sembrar cultivos comerciales, tabaco y betabel azucarera.

La agricultura era obsoleta; los caballos de fuerza que tenían a su disposición eran literalmente animales de cuatro patas. Aquellas escenas campestres despertaban algo atemporal y hermoso. Tal vez estaba tan cautivada por lo que él veía en este momento que tenía una vista en 3D de lo que el inesperado presentador mostraba en la serie de diapositivas en la sala de estar.

¿Por qué le emocionaba tanto volver a un lugar donde había sufrido así?

Cambié el tema por algo que Sam acababa de compartir la noche anterior. Reveló que tenía una pista sobre un familiar sobreviviente del que le habían hablado en su último viaje a la ciudad hacía dos años.

—Sam, cuéntame más sobre la pista que obtuviste sobre esa prima de la que nunca habías oído hablar. ¿Cuáles son las posibilidades de que esté viva?

—Es interesante —dijo él. Ella era de la familia Rożeńek—. Nunca supimos dónde se escondieron los Rożeńek, pero pensamos que sí se ocultaron.

La hermana de su madre, Ita, y su familia nunca habían aparecido en ninguno de los meticulosos registros que los alemanes guardaban de los campos de concentración y campos de exterminio, por lo que no había pruebas de lo que le sucedió a dicha familia.

En el viaje anterior de Sam, Stefan, el esposo de una excompañera de escuela, reveló que la familia había sido asesinada mientras se ocultaba, pero un miembro, una de las hijas, sobrevivió. Sam preguntó adónde se había dirigido esta hija. Stefan respondió: «Al oeste».

En Polonia, decir «al oeste» se refería al lado occidental del país que anteriormente había sido parte de Alemania. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Stalin castigó a Breslau, el último bastión del Tercer Reich contra el Ejército Rojo, arrebatándosela a Alemania,8 de modo que esta se convirtió en la ciudad polaca de Breslavia.9

En aquellos primeros días, Breslavia era un caos, entre el desplazamiento de alemanes y la llegada de polacos desde las tierras del este entregadas a Ucrania y Lituania. Eso dejó a Breslavia sin una población arraigada; se convirtió en un puerto más seguro para los judíos que habían intentado regresar a los hogares y negocios que tenían antes de la guerra, solo para ser rechazados, a menudo violentamente, por los ocupantes actuales.

La pista llegó durante la visita de Sam en 1989, una caminata por el cuadragésimo aniversario con Bilha, que incluyó una parada en la casa de Wojciech Guca, el cuñado del socio comercial del padre de Sam. Guca era el polaco cristiano a quien el padre de Sam confió el aserradero familiar cuando los alemanes prohibieron a los judíos tener negocios o ganar dinero. Cuando Stefan anunció la noticia sobre la prima sobreviviente, le dijo a Sam: «Pregúntale a Guca». Este vivía a escasos metros de donde mataron a la familia durante la guerra, así que podría tener información sobre la sobreviviente.

La posibilidad de que una prima hubiera sobrevivido todos estos años y nadie en la familia lo hubiera sabido hasta este momento era fascinante. Si bien me gustaba la idea de visitar monumentos y campos con Sam, rastrear a alguien que todavía estaba vivo, como reportera, sí que era una gran experiencia. Aunque honestamente no estaba segura de si tal búsqueda era viable. Nunca había hecho un reportaje en un país extranjero y no sabía cómo se elaboraban los registros, sin mencionar que no hablaba el idioma. Ah, y había otra dificultad: el rastro estaba frío, como si llevara medio siglo congelado.

De cualquier forma, la posibilidad de localizar a la última de los 28 primos-hermanos con los que Sam había crecido en un pueblo de 3 000 habitantes resultaba muy atractiva. Muy pocos miembros de la familia consanguínea habían llegado a ver el final de la guerra. Al igual que muchos sobrevivientes, en las décadas posteriores, Sam mantuvo un perfil bajo y se enfocó en reconstruir su vida. Sus padres rastrearon a personas que conocían en Israel, América del Sur, Canadá, Europa y Estados Unidos mientras Sam estaba al cuidado de su familia y se movía entre Ohio e Israel. Él y Bilha se enfrentaron a las exigencias de sus respectivos padres, pero al final aterrizaron de forma permanente en Ohio, donde Sam trabajó en el próspero negocio de construcción de viviendas de su padre. Además, todos los servicios ahí eran óptimos para su hija menor, Daphne, que nació con parálisis cerebral.

Una carreta llena de betabeles color beige bloqueaba la vista de nuestro parabrisas. El caballo que tiraba de esta parecía un Clydesdale recién salido de un comercial de cerveza estadounidense, pisando alto con esos mechones blancos cerca de sus cascos. Sam se esforzó por avanzar al ritmo del caballo, mientras la carreta se balanceaba entre ambos carriles.

—Vamos, señor, decídase.

El encorvado conductor giró su rostro curtido y se encogió de hombros. ¿Por qué debería arriesgar su cosecha deteniéndose?

Sam miró al granjero con ojos entrecerrados.

—Observo cada rostro, como si tal vez lo reconociera de antes y esa persona supiera algo sobre mi gente.

Se metió al carril de los autos que venían en sentido contrario, zigzagueando en torno a la carreta y gritando algo en polaco. El conductor no se inmutó. Aumentamos la velocidad. Entonces, Sam se dio una palmada en la frente.

—Sam, polaco tonto —dijo, mientras daba vuelta en U.

—¿Adónde vamos? —pregunté.

—Ya verás.

El pequeño auto blanco se internó por una calle lateral que Sam no había visto debido al sobresalto del paso del caballo, quien galopaba por las vías del tren y levantaba polvo bajo la luz del sol. Entramos a un camino de terracería. La hierba crecida formaba un túnel por delante. El matorral arañó el chasis, lo que hacía lento nuestro avance. Sam se inclinó hacia adelante y observó la bifurcación del camino con ojos entrecerrados. Eligió la vía correcta. Un

paraje de espigas se balanceaba con vaguedad. Sam asintió, confirmando su elección.

El aroma del ocaso otoñal me transportó al pino de mi infancia, que ofrecía una vista panorámica de las tierras de cultivo planas en Ohio donde mi abuelo había elegido establecerse. Es probable que esta hermosa tierra le recordara a mi Poppy.

No sabía cuál era nuestro destino, pero Sam conocía este lugar. Había cruzado continentes y escalado muros de dolor. Algo lo llamaba hasta aquí, algún tipo de «cierre» o «asunto pendiente», algo que lo atraía y se negaba a soltarlo.

Las extensas copas de los árboles crujieron. Sam miró fijamente los árboles que empezaban a perder sus hojas.

—Solíamos jugar en este bosque.

En un claro, se detuvo y saltó del auto. Para cuando di la vuelta con la intención de alcanzarlo, él ya estaba saliendo del asiento trasero; sujetaba una videocámara nueva y estaba abriendo el paquete de pilas. Sus lentes descansaban sobre su corona de pelo blanco y ralo. Miró por el visor.

—¿Sabes cómo funciona ese aparato? —bromeé.

Él me entregó la cámara.

—Dejaré que tú lo descifres.

—¿Por qué supones que yo sé usar esa cosa? —Me escuchaba quejumbrosa, como una adolescente huraña reclamándole a mi padre—. ¿Está encendida? ¿Dónde está el micrófono?

—Solo mira a través, y si aparece la palabra R-E-C en pantalla, quiere decir que está grabando —dijo como si hiciera caso omiso a mi queja. Luego miró a su alrededor—. Este solía ser un buen lugar para las parejas. —Bajó sus lentes y su mirada se desvió hacia algo que lo hizo sonreír.

—¿Solías traer a muchas chicas aquí?

Él sonrió. En ese momento escuchamos una risita ahogada cerca. Nos congelamos. Aparentemente aún era un destino de citas.

La cabeza de Sam se inclinó hacia los árboles, buscando. Yo moví la cámara a través de una línea de árboles delgados que enmarcaban un campo arado.

—Estamos en estos bosques, estos bosques hermosos —narró a la cámara—. Huele a vida. Y estamos tratando de averiguar dónde enterraron a doscientas o trescientas personas. —Sam se paró muy cerca de la lente, ignorando mi nerviosismo. Mirando a la cámara, dijo—: En este lugar, un grupo de exploradores cavó un gran hoyo antes de tiempo.

—Ustedes estaban escondidos, ¿verdad?

—Llegaremos a eso más tarde, jovencita —indicó—. Estamos cerca del lugar donde mi amigo Ari Mellor, que se estableció en Winnipeg, Canadá, colocó algo para recordarle a la gente lo que les sucedió aquí a los judíos de Kazimierza Wielka. —Sam giró sobre sus talones—. Estamos caminando hacia ese monumento.

Traté de mantener a Sam en la toma. Tropecé y la lente apuntó hacia las copas de los árboles. Él siguió hablando y caminando.

—Después de la redada nazi en octubre de 1942, los alemanes estaban un tanto decepcionados. No habían conseguido liquidar a todos los judíos de Kazimierza Wielka.

—¿Cuántos había? —Traté de no sonar desalentadora.

—Bueno, había más de lo habitual porque algunos judíos se habían escapado de otros pueblos —narró Sam—. Mucha gente pensó que los nazis se olvidarían de las aldeas y pueblos pequeños, así que vinieron aquí pensando que estarían a salvo. Conoces a tu tía abuela Frymet; es su caso. Se escapó de Varsovia y dejó a su esposo allí.

La población de 350 judíos antes de la guerra había aumentado a 550. Los trenes a Bełżec transportaban menos de la mitad de esa cifra.10 Una semana después de la redada los judíos con escondites menos seguros regresaron a la ciudad. La propaganda nazi atrajo a muchos con la promesa de que solo serían enviados a trabajos forzados. Pero los alemanes los encerraron en la escuela. Posteriormente, un lunes de noviembre por la mañana, innumerables habitantes recordaron haber visto a soldados alemanes apuntando con sus armas a una fila de judíos que salían de la ciudad. Los testigos advirtieron el pánico cuando los alemanes giraron la fila a la izquierda, se alejaron de la estación del tren, y en su lugar tomaron el mismo camino que nosotros elegimos. Vinieron aquí, a Słonowice. A estos bosques.

La videocámara siguió a Sam acercándose al claro del monumento.

—Los trajeron aquí, tipos robustos, dobladores de hojalata y artesanos, madres y niños pequeños. —Su voz se entrecortó.

Obligaron a las mujeres a desnudarse frente a hombres que eran sus vecinos, encargados de las tiendas en donde solían comprar, padres de compañeros de escuela, dijo. Las madres cargaban a sus bebés, de pie junto a la fosa, esperando el estallido de las balas destinadas a cada uno, leí en los relatos de la matanza en el Instituto Histórico Judío de Varsovia.

—¿En qué condiciones encontraremos el monumento? —preguntó en voz alta.

—Contacté al administrador de la ciudad. Le pregunté si podía pedirle a alguien que le echara un vistazo a este lugar. Es probable que envíen personal para que lo arreglen.

El viento sopló. Sam jadeó.

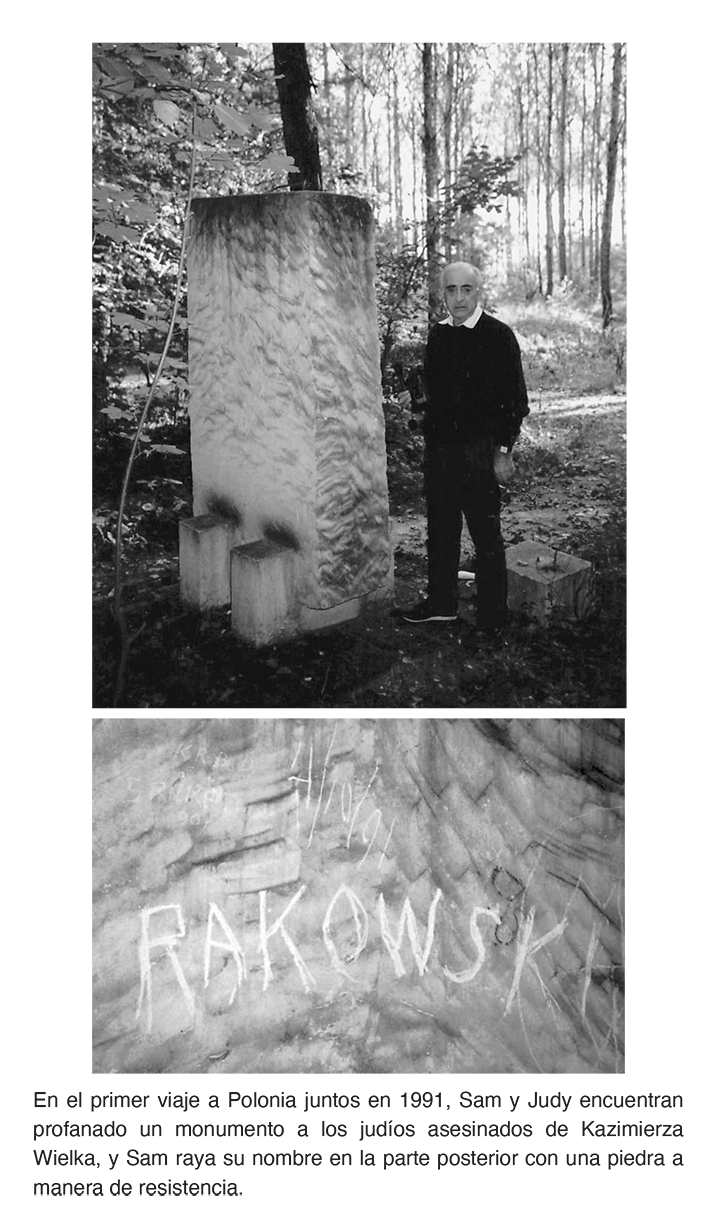

Giré la cámara hacia una piedra vertical. Varias esvásticas negras cubrían lo que había sido un monumento. Había agujeros donde las letras alguna vez contaron la historia en inglés y hebreo; habían sido arrancadas y dejadas en un montón de metal retorcido en el suelo. Enfoqué la forma encorvada de Sam.

—¿Por qué tienen que destruir lo único que nos queda aquí? —preguntó con voz entrecortada. Ambos nos dirigimos al bosque. Los estrechos árboles blancos permanecían impasibles. Una brisa rozaba las ramas altas, agitando las hojas secas como címbalos. El cálido aire otoñal soplaba, arrastrando el perfume terroso del ocaso.

Sam recogió una piedra afilada del suelo y caminó hasta la parte posterior del monumento. Seguí la visión de túnel de la cámara. Una sonrisa traviesa arrugó sus mejillas. Ignorando el frente destruido, encontró un lienzo en blanco en el reverso. Como un grafitero astuto, empezó a raspar con el implemento prehistórico. Esperaba una frase hebrea como am yisrael chai (el pueblo de Israel vive), recordando sus días de recién casado en Israel, cuando dejó atrás su apellido y se sacudió el pasado.

RAK Garabateó lentamente en letras gigantes que aparecían blancas sobre la roca oscura. OW.

—¿No es Ron? —pregunté. No hubo respuesta.

SKI.

Sonrió a la cámara.

—He regresado —se rio secamente—. Les faltó uno.

Caminando de regreso al auto miraba los campos y los árboles, buscando reflexivamente un escondite, sintiendo el pánico de los judíos condenados, que durante tanto tiempo formaron parte de la ciudad, y que marcharon aquí a punta de pistola. Me estremecí. Todas esas vidas tomadas y olvidadas.

Sam conocía a estas personas. Durante la ocupación estuvo a cargo de realizar un seguimiento de todos los miembros de la comunidad judía. Su padre decidió que era una buena contribución en los años de secundaria de Sam, lo que lo convirtió en uno de los más destacados de la ciudad. Su trabajo consistía en asegurarse de que pudieran equilibrar la carga de las onerosas demandas de trabajo físico de los alemanes sobre las familias judías. Sam llevaba registros de todos los judíos sanos de la ciudad, los que estaban enfermos, los que habían enviudado y los que ya habían quitado la nieve o barrido las calles. Lo cual significaba que conocía a todos los judíos de la ciudad por su nombre, edad y dirección.

Por lo anterior estaba seguro de que ninguno de sus parientes había oído hablar de una hija sobreviviente de esa familia. Otros Rożeńek relacionados habían aparecido en campos de desplazados después de la guerra, pero ninguno era la hermana de la madre de Sam, Ita, ni su esposo, ni sus tres hijos. No figuraba en los registros detallados de los alemanes de los campos de concentración o de la muerte, y ningún sobreviviente de la familia Rożeńek se había acercado a algún pariente de su ciudad natal después de la guerra.

Mientras nos alejábamos del monumento, Sam se encogió de hombros para hacer a un lado su decepción por el vandalismo. Ver las calles que le resultaban familiares pareció levantarle el ánimo.

No fue sino hasta después de que comenzó a asistir a los eventos de sobrevivientes a principios de la década de 1980 que Sam se permitió pensar en su territorio, motivado por ver rostros conocidos y jugar a la rayuela con nombres y lugares. Sus engranes comenzaron a girar, y muy pronto había llenado varios sobres con páginas de nombres y números de teléfono. En cada ciudad que visitó en Estados Unidos, Europa o Israel, llamó, visitó e interrogó a cualquiera que pudiera llenar los espacios en blanco. El generador de listas siguió actualizando las que estaban en papel y en su cabeza, lo cual lo guio de vuelta a casa.

—Siempre he sido un extraño en otros lugares donde he vivido —dijo—. Al venir aquí y caminar por las calles de mi ciudad me siento como en casa, aunque ya no haya judíos —se rio, fue una risa proveniente de algún lugar profundo—. Es una locura.

Sam asumió de nuevo el rol de guía turístico, y dio vuelta en el auto en una pequeña rotonda. La isla tenía un cartel con un recorte de metal enorme de una gran verdura beige: una betabel azucarera.

—¿Ves eso? Es la fábrica de azúcar —indicó Sam—. Era una de las más grandes del país. Cuando generó electricidad en la década de 1930 tuvimos luces en nuestras casas.

Condujo a lo largo de la vía principal, la calle Sienkiewicz, donde la gente se refería a su ubicación dependiendo de si estaban más cerca de la iglesia o del cementerio.

—Esta era una calle judía —dijo—. Había una panadería cruzando la calle, que hacía pan fresco todos los días.

A ambos lados había tiendas de dos familias donde la esposa era hermana de la madre de Sam, los Dula y los Rożeńek.

—Allá se encontraba un shochet. ¿Sabes lo que es un shochet? Es un carnicero kosher. Él estaba justo allí. Al final de la calle estaba la ferretería, la cual pertenecía a los Rożeńek.

Intenté ver a través de sus ojos el animado paisaje urbano de su infancia en un tramo de edificios desolados con fachadas desmoronadas y pintura descascarada. ¿Quién podría decir a partir de esta escena que era una calle de tiendas judías que atraía a clientes de varios pueblos los lunes, día de mercado?

Este era el territorio de Sam. Solía entrar a la ferretería de los Rożeńek incluso cuando no necesitaba nada. Siempre estaban allí: Frania, que era unos años mayor que él, atendiendo el local, y su hermana pequeña, Hena, jugando o simplemente pasando el rato.

Sam había caminado por esta calle a diario desde sus primeros días de escuela hasta su adolescencia, cuando pasaba facturas del aserradero a la fábrica de azúcar. Era un entorno tan familiar que le hacían señas para que cruzara la puerta desde arriba. Luego, durante la ocupación, tuvo un trabajo como peón en los terrenos de la fábrica de azúcar, en el garaje, dando servicio a los vehículos que transportaban a los oficiales nazis.

Sam dio vuelta a una calle y se detuvo frente a una casa de estuco color mostaza con un pequeño balcón en una ventana del segundo piso. De niño la conocía como la casa del alcalde, y también la casa de su compañera de clase Sofia Prokop. Sam y Sofía eran rivales en la escuela, y competían por ser el mejor estudiante. Ella siempre ganaba, lo que él atribuía a que la chica era la hija del alcalde y él era el único niño judío de su clase. Sofía se había casado con un empleado de la fábrica de azúcar, Stefan Pierchała. Ella todavía vivía en la casa donde nació y pudo criar a su familia allí. Fue el esposo de Sofía quien reveló en la última visita de Sam que la familia Rożeńek había muerto durante la guerra, pero que una hija escapó y sobrevivió.

Desde esa visita, Sam dio seguimiento al asunto por teléfono y cartas durante dos años, tratando de conseguir detalles o que Stefan pudiera darle más información. Pero no obtuvo más datos. Ni respuesta a sus cartas, ni llamadas. De modo que Sam pensó que, si se presentaba en persona, sería más difícil ignorar su consulta, lo cual coincidía con mi libro de reglas periodísticas. Era más difícil rechazar a alguien en tu puerta que ignorar llamadas y notas.

Sam dio vuelta en el auto hacia el camino de entrada y me dijo:

—Vamos a entrar a la boca del caballo. A ver si nos cuenta más sobre esta prima.

Justo después de que Sam apagara el motor y saliera del coche, Stefan, un hombre con aspecto de oso con un casco de pelo gris, salió disparado por el camino de entrada, agitando los brazos y con las fosas nasales dilatadas. Este hombre del doble del tamaño de Sam empezó a gritar en un polaco muy acelerado que avanzara por el camino de entrada y se estacionara en el patio.

Sam volvió a subirse y obedeció; movió el auto fuera de la vista.

Stefan salió corriendo a la calle, revisando por todos lados como si estuviera ocultando a un ladrón de bancos.

¿Acaso éramos bienvenidos aquí?

Una vez que estuvimos fuera del área principal, Stefan tomó la mano de Sam cálidamente. Se volteó hacia mí, dio un golpe con el talón y se llevó mi mano a sus labios, como todo un caballero polaco.

Sofía salió de la casa. Tenía aspecto de abuela, con una dentadura postiza blanca brillante y rizos castaños teñidos. Abrazó a Sam como a un viejo amigo perdido. Nos condujo a través de unas gallinas que deambulaban por ahí y malvarrosas moradas altas hasta la casa, mientras miraba de reojo la gran maleta que Sam llevaba, con la emoción de un niño en Navidad. Sam colocó la maleta sobre una mesa y la abrió con elegancia. Vieron los regalos: trajes de falda para Sofía, junto con medias de nailon, lápices labiales, barras de chocolate y juguetes para los nietos. El comunismo había caído, pero esos bienes seguían siendo escasos y caros en Polonia.

Sam encendió su cámara de video y, haciendo un relato optimista en inglés, enfocó a Sofía y luego a Stefan.

—Estos son mis amigos, los mejores por ayudarme a encontrar a mi gente aquí —me dijo.

Stefan y Sofía hablaban poco o nada de inglés, pero sin duda sabían, por la correspondencia de Sam, que estaba en una misión para encontrar a la prima que Stefan había referido, y que luego confirmaríamos se trataba de Hena Rożeńka, el caso femenino de Rożeńek.

Lo que dijo Sam frente a la cámara de video fue lo último en inglés que escuché durante bastante tiempo. Nos sentamos en la mesa del comedor y empezaron a hablar. Sam había prometido traducir, pero en ese momento era lo último que tenía en mente. Noté que Sam no perdió tiempo en temas triviales. Mencionó a los Rożeńek de inmediato.

Stefan apartó la mirada.

No era un indicio prometedor. Tampoco una buena técnica de entrevista. Nada de preámbulo, directo al grano. No obstante, este era el momento de Sam. Necesitaba saber por qué Stefan no le había respondido en los últimos dos años.

Sofía salió radiante del dormitorio y modeló su nuevo saco y falda de tweed de América.

Aislada detrás de la barrera del idioma, presté atención a los muebles y noté imágenes de Jesús y el papa Juan Pablo II observándonos desde cada pared del comedor y la sala. Me preguntaba si el Gobierno comunista había permitido tales demostraciones religiosas desde el principio en Polonia o solo después de que el Vaticano nombró a un papa polaco en 1978. ¿O eran estas las expresiones de libertad que surgieron después de la caída del comunismo? No tuve oportunidad de preguntar. Sofía no estuvo en la reunión, sino que se puso un delantal y desapareció en la cocina. ¿Estaba evitando la conversación sobre la prima Rożeńek?

Stefan se puso sus gruesos lentes, miró a Sam y luego se los volvió a quitar. Se veía agitado. Habló durante mucho tiempo, repasando experiencias vividas durante la guerra. Me animó que Stefan se prolongara en sus discursos, pensando que podría significar que estaba revelando algo nuevo, pero de vez en cuando, Sam me volteaba a ver con los ojos en blanco y decía en inglés: «He escuchado todo esto antes».

Sam intentó que Stefan regresara al tema: ¿qué pasó con la hija de los Rożeńek? ¿Qué sucedió con su familia?

Los ojos oscuros y juntos de Stefan repasaron la habitación. Yo estaba escribiendo todo lo que escuchaba en un bloc de notas. Stefan arrojó sus lentes sobre la mesa y me miró de forma acusadora. ¿Qué estaba escribiendo?, le preguntó a Sam. Este le dijo que no se preocupara por eso.

—Es mi secretaria —le dijo en polaco, y luego a mí en inglés.

Volteé a ver a Stefan a los ojos y él apartó la mirada.

Stefan esquivó la pregunta de Sam. Se enfocó en el día en que los alemanes reunieron a todos los judíos de la ciudad, en el otoño de 1942, semanas antes de los asesinatos junto al monumento. Stefan ofreció su testimonio y Sam me compartió algunos fragmentos en inglés. Aquel se animó cuando le dijo a Sam que vio a la hija adulta del carnicero kosher corriendo de un lado a otro en la calle. Hizo ademanes exagerados para mostrar que ella tenía el pecho grande. Sus ojos brillaban con la imagen de la figura femenina, recordando a una mujer de busto prominente que fue asesinada a tiros por alemanes ante su presencia. Por la naturalidad con la que relataba el suceso, tuve la sensación de que lo había repetido hasta el cansancio en los cafés de la ciudad.

Sam volteó a verme, sin sonreír, y se encogió de hombros. Luego volvió a preguntarle a Stefan sobre Hena.

Sofía estaba sirviendo la comida y gritando algo desde la cocina. ¿Acaso había advertido a Stefan antes de nuestra llegada que se abstuviera de contar más sobre la prima Rożeńek mientras mantenía la apariencia de una amistad desinteresada?

Sam volvió a presionar a Stefan. No necesité un traductor para la frase que este pronunció y repitió: «Nie wiem». Significa: «No sé».

Los ojos de Stefan se movieron de un lado a otro, y luego desvió la mirada. Si tuviera que adivinar, parecía que se estaba arrepintiendo de haberle dicho a Sam sobre Hena. No agregó el más mínimo detalle a su primera declaración en relación con ella. Por su actitud, parecía que sabía más sobre el asunto, pero que tenía sus razones para guardar silencio.

Stefan retrocedió. Y como Sam me refirió en otro momento, le dijo:

—Pregúntale a Guca.

—Lo haré —confirmó Sam—. Pero tú fuiste el que me contó sobre ella.

¿Por qué no quería decir más?

Sofía apareció con unos tazones de sopa de pollo repletos de fideos frescos. Me levanté para ayudar a servir, entré en su cocina impregnada de olores de lejía y pollo hervido y noté su estufa de carbón del tamaño de un sofá. Las fragancias me recordaron a la cocina de mi abuela. Sam me había dicho que, cuando eran chicos, los judíos y los polacos nunca habrían comido en la casa del otro debido a las restricciones kosher. Él no siempre había cumplido con tales limitantes y, a veces, acompañaba a su padre cuando compartía el pan con los no judíos para cerrar tratos comerciales. Ahora, los cuatro mirábamos fijamente nuestros tazones de sopa. Luego sorbimos en silencio. La mandíbula de Sam estaba tensa. Esperó a que Stefan dijera algo más, pero eso no sucedió.

Una vez que recogieron los platos de la mesa les compartimos unas sonrisas cansadas a nuestros anfitriones.

Sam se puso de pie.

—Vamos, jovencita, no estamos llegando a nada.

De camino de regreso a nuestro hotel en Cracovia, Sam estaba furioso por sus supuestos amigos. ¿Por qué lo obstaculizaban? ¿Por qué no querían ayudar con la búsqueda de Hena? ¿Qué pensaban que iba a hacer? ¿Perseguirla? De ninguna manera. Esa no era su intención; solo quería verla. Solo quería agradecer a quien la había escondido.

Durante toda la cena en el hotel, Sam estuvo dándole vueltas a la situación. A última hora de la noche llamó a Stefan y Sofía.

—¿Por qué me reciben con besos y pasteles, pero no me dicen la verdad? Si mi prima está viva, ¿por qué no me dicen cómo encontrarla? —dijo con una voz alzada, que se entrecortó con decepción.

No pude escuchar su respuesta, pero del lado de Sam, no sonaba prometedor. Les dijo que no pensaba visitarlos al día siguiente.

—Ya terminé con ustedes —declaró en polaco.

Encontré a Sam de mejor humor durante el desayuno. Dijo que Stefan llamó, rogándole que volviera, que le tenía una sorpresa. Me preguntaba por qué Sam aceptó tan fácilmente la invitación, dado lo molesto que estaba la noche anterior. Pero Sam quería creerle. Nos subimos al auto y regresamos a Kazimierza Wielka.

—Tal vez no fue mala idea que me enojara —sugirió Sam.

Cuanto más nos acercábamos a la casa de los Pierchała, más crecían las esperanzas de Sam.

—Este puede ser el día —dijo.

Tal vez Stefan la había encontrado y Sam finalmente podría tener una reunión con la prima Rożeńka.

Las olas de centeno azul verdoso brillaban bajo el sol de octubre. El coche rentado rodaba por el campo. Yo estaba sentada en la parte trasera junto a Sofía, que portaba su nuevo traje de tweed americano, con los labios apretados en una sonrisa tensa. Stefan iba adelante, con Sam conduciendo.

Pasamos una señal con el nombre de la aldea de Chruszczyna Wielka. Desde el asiento delantero, Sam me dijo en inglés:

—Estamos muy cerca de Zagórzyce.

Me señalaba que estábamos próximos al escondite de guerra de los Rożeńek.

La vibra con Stefan y Sofia era confusa. La revelación que Sam esperaba cuando llegamos a su casa esa mañana había dado paso a divagaciones por parte de Stefan, con café y strudel de manzana casero. Sam volvió a impacientarse y le preguntó a Stefan por qué nos había citado de nuevo. Este levantó las manos y dijo:

—Espera, tengo algo para ti. Sabemos quién tiene tu mesa del comedor. ¿Quieres verla?

Me preguntaba qué tenía que ver la mesa en la búsqueda de la prima.

Nos detuvimos a un costado del camino, frente a una propiedad grande con una granja de ladrillos rodeada de campo. La casa estaba apartada de la carretera.

A un lado había un edificio gris sin ventanas.

—Ese es un molino de harina —me dijo Sam en inglés—. Solíamos caminar por aquí los sábados para visitar a nuestros parientes. La familia de mi mamá era propietaria de muchas tierras en esta zona.

Un hombre de complexión gruesa con un overol polvoriento salió del edificio gris y miró nuestro coche a través de unos gruesos lentes. Stefan saltó del auto y avanzó pesadamente por el camino. Colocó su brazo alrededor del tipo y lo llevó aparte, en lo que parecía un esfuerzo disimulado para evitar que los escucháramos o advirtiéramos las expresiones del sujeto. Hablaron discretamente durante varios minutos. Al final, Sofía salió y se acercó vacilante a ellos, gritando con voz amistosa. La asamblea continuó. Sofía se dio vuelta para mirarnos con recelo, como si representáramos una amenaza. El hombre del overol no dejaba de ver el coche con los ojos entrecerrados.

—¿Qué está pasando, Sam? —pregunté.