Era domingo por la mañana, y Moonville dormía bajo un manto de nubes. Hasta los chirridos de los gallos de las veletas parecían ronquidos. Una fina lluvia otoñal tamborileaba sobre los tejados. Por lo demás, todo estaba tranquilo y silencioso.

Todo… menos la casa de Ángela Sésamo.

Tras la puerta de su garaje se adivinaba un jaleo de mil demonios. Una mezcla de zumbidos, golpes, aullidos desafinados y otros ruidos igual de estridentes. Aquello sonaba como una lucha a muerte entre sapopótamos salvajes.

Bueno, pues resulta que los sapopótamos éramos nosotros. ¡El Club de la Luna Llena al completo!

No, no es que nos estuviéramos peleando. Lo que hacíamos en aquel garaje… era música. Al menos eso es lo que decía Ángela. O, mejor dicho, lo berreaba.

—¡¡Venga, que el ritmo no pare!! —repetía a grito pelado, como una famosa estrella del rock.

A pesar de la lluvia que caía fuera, mi amiga lucía unas absurdas gafas de sol. Aunque esta vez sí sé explicarte por qué. ¡Hacían juego con la moderna batería que estaba aporreando!

Su ruidoso instrumento ocupaba el centro del garaje. Y lo llamo «garaje» por no llamarlo «chatarrería». Todo estaba lleno hasta arriba de cachivaches, videojuegos y cómics viejos. Apenas quedaba sitio para el diminuto coche de su abuela.

Era ella la que le había regalado la batería a Ángela por su último cumpleaños.

No me extrañó, porque las dos son igual de extravagantes. Pero es que para comprarle eso a su nieta también debía de ser un poco dura de oído. ¡Menudo jaleo armaba!

Claro que el resto de los aprendices no se quedaban atrás. También ellos habían traído al ensayo sus propios instrumentos. Y menudos instrumentos.

Marcus Pocus manejaba un teclado electrónico pasado de moda. Se lo había cogido prestado a su padre. Sus dedos recorrían las teclas como si quisiera hacerles cosquillas.

—¡Vamos, brujiartistas! —canturreaba. Tenía los ojos cerrados para dejarse llevar por el ritmo.

No se lo digas, pero yo creo que habría sido mejor que los abriera. Junto a él, Sarah Kazam empuñaba con decisión y destreza el arco de su violín.

Resulta que mi amiga lleva años estudiando música. Supongo que no le basta con la magia, las clases de francés, los entrenamientos de atletismo y el taller de matemáticas.

Lo cierto es que su melodía sonaba afinada, pero también pasada de moda. Parecía una nana. Quizá la que le tocaban a Mozart cuando era un bebé.

—¿Es que no podéis respetar la escala? —protestaba Sarah—. ¡Acordamos tocar en do sostenido!

Tenía gracia, teniendo en cuenta que alguno no podía sostener ni su instrumento. Y cuando digo «alguno» me refiero a Oliver Dark. Ya sabes, el abusón que acabó convertido en brujo al descubrir que tenía magia negra.

Claro que ahora tenía algo más peligroso aún: una enorme guitarra eléctrica.

Más que tocarla, Oliver la abofeteaba como una pandereta. Las vibraciones del instrumento amenazaban con hacer caer los chismes amontonados por todos lados.

—¡Dadle caña, so muermos! —rugía, más alto aún que su guitarra.

Además de ruidosa, parecía carísima. Sus padres, los más ricos del pueblo, se la habían comprado al saber que íbamos a montar una banda musical.

Ah, ¿es que aún no te lo había dicho?

Pues te lo digo ahora: ¡mis amigos y yo íbamos a montar una banda musical!

Es verdad que de momento no pasábamos de banda criminal. Debía de ser hasta delito tocar tan mal. Por eso, antes de que algún vecino llamase a la policía, decidí parar el ensayo.

—¡Por las verrugas de la Bruja Piruja, parad ya! —grité—. ¡Basta, basta, bastaaaa!

Mis oídos seguían zumbando cuando todos se detuvieron para mirarme con extrañeza.

—Ay, Anna —suspiró Marcus—. Vas a tener que afinar más si quieres ser nuestra cantante.

—¡Pero ¿cómo voy a cantar con este follón?! —rugí, y luego tomé aire para calmarme—. Mirad, esto de improvisar una melodía no está funcionando.

—Pues al público lo vuelve loco —dijo Ángela, señalando a un rincón.

Claro, porque eso que ella llamaba «público» solo eran su hermano y el mío. Ni siquiera se habían dado cuenta de que la actuación había acabado. Nino seguía bailoteando y dando palmas mientras Otto lo acompañaba con sonoras pedorretas.

—¡Gugu! —sonreía mi hermano, meneando el trasero abultado por el pañal.

—¡Vueztra múzica ez zúper! —chilló Nino, excitado.

En serio, esos dos serían capaces de aplaudir al camión de la basura.

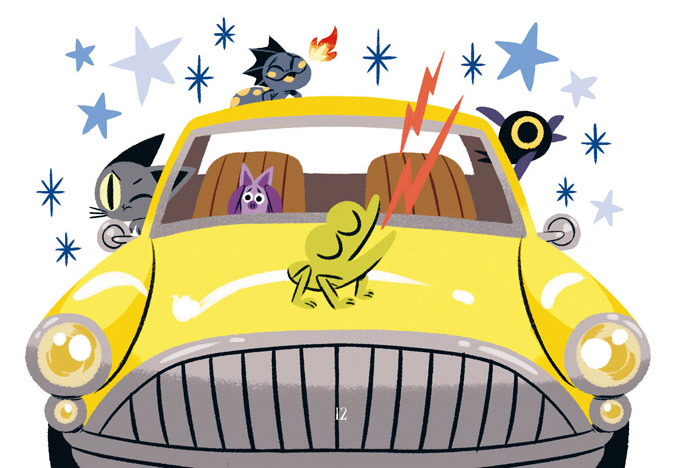

Nuestras mascotas, en cambio, no parecían nada contentas. Las pobres se habían escondido en el coche de la abuela de Ángela para no oírnos.

Mi gato nos echaba miradas de desaprobación. Cruela se tapaba los oídos con las alas. Mr. Rayo picoteaba con enfado las ventanillas. Dardo echaba nubes de humo desde el techo del coche.

El único al que parecía gustarle el jaleo era Globo. Lo sé porque también él empezó a emitir unos ruidos espantosos desde el capó. Unos ruidos que me sonaban mucho.

¡Claro, como que acababa de escucharlos! Con su poder para imitar sonidos, Globo estaba repitiendo nota por nota nuestro ensayo. Entonces fueron mis amigos los que tuvieron que taparse las orejas.

—¿De verdad tocamos tan mal? —gimió Marcus—. Ahora entiendo que llueva.

—¡Es culpa vuestra! —protestó Oliver, colorado—. ¡Mi guitarra suena genial!

—¡Por favor! —se burló Ángela—. Es mi batería la que le da fuerza al conjunto.

—Querrás decir que da dolor de cabeza —opinó Sarah—. ¡En cambio mi violín apenas se oye!

Hala, pues ya estábamos componiendo nuestro segundo tema. Y sin instrumentos ni nada. Podríamos haberlo titulado Discusión a Grito Pelado.

Menos mal que, antes de que alguno sacase la varita, un nuevo ruido nos interrumpió. Sonaba como la batería de Ángela, pero venía de la calle.

Alguien estaba golpeando furiosamente el portón del garaje.

No, no era la policía, ni tampoco algún vecino furioso. Ni siquiera la abuela de Ángela, que aquel día tenía su clase de karate. Es una «yaya de batalla», como dice su nieta.

La que apareció al otro lado de la puerta fue… nuestra querida Madame Prune.

Venía envuelta en una especie de chubasquero rosa con gatitos amarillos. No sé si compra esas cosas en la boutique El Bello Aullido o si se las regala algún brujo rival. El caso es que, además de empapada, parecía preocupada. Le temblaba hasta el moño.

—¡¿Ocurre algo, pequeños?! —preguntó, varita en mano—. Estaba paseando bajo la lluvia cuando oí unos ruidos atroces. Pensé que os estaba atacando un sapopótamo.

¿Ves? Justo lo que yo decía.