CAPÍTULO 9

La primera guerra civil

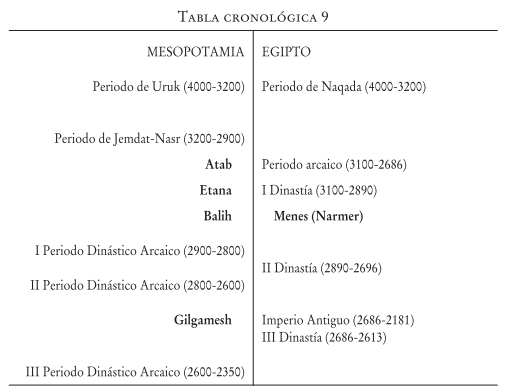

Egipto, entre el 3100 y el 2686 a.C: los faraones de la Primera Dinastía se convierten en dioses; la Segunda sufre una guerra civil y la Tercera reina sobre un Egipto reunificado

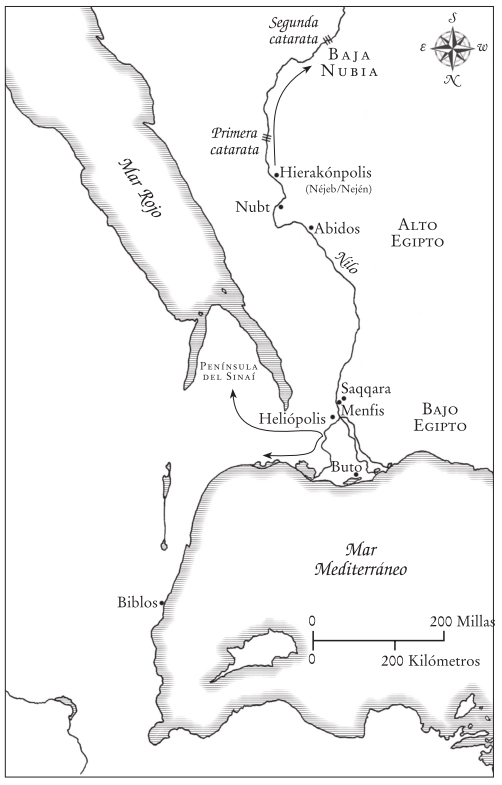

Las ciudades de Mesopotamia carecían de una identidad nacional; cada ciudad era un reino independiente. A comienzos del tercer milenio, la única nación existente en el mundo se extendía desde la costa sur del mar Mediterráneo río arriba, hasta la ciudad de Hieracómpolis. Egipto se extendía, como una cuerda trenzada, a lo largo de más de cinco mil kilómetros de longitud. En algunos lugares, el país era tan estrecho que el egipcio de a pie podía colocarse en el desierto que delimitaba la frontera este y vislumbrar la llanura al otro lado del Nilo, en la frontera oeste.

La capital de la nación, la ciudad blanca de Menfis, estaba situada al sur del Delta, en la frontera que marcaba los límites entre los antiguos reinos del Alto y Bajo Egipto. La ciudad tenía poco a su favor: la llanura era tan húmeda que, en palabras de Heródoto, la primera tarea de Narmer consistió en construir una presa para retener las aguas. Doscientos años después, Heródoto aún añadiría: «... esta curva del Nilo se vigila constantemente [...] La presa se refuerza anualmente, porque si el río decidiera salirse de su cauce y desbordarse, Menfis correría el peligro de inundarse por completo».1

La unificación llevada a cabo por Narmer y el establecimiento de Menfis como capital del Egipto unificado puso fin al periodo del Egipto predinástico. Su hijo le sucedió en el trono, y fue a su vez sucedido por otros seis reyes que Manetón incluyó en la llamada Primera Dinastía; se trataba de una sucesión real formal.*

Lo que estos ocho reyes pretendieran durante los seiscientos años que gobernaron sobre el Egipto unificado es bastante difícil de saber. Pero podemos vislumbrar durante su reinado el desarrollo de un estado centralizado: se establece una corte real, se recaudan impuestos y se desarrolla una economía que permitiría a Egipto darse el lujo de alimentar a aquellos de sus ciudadanos que no producían alimentos. Existían sacerdotes a tiempo completo que realizaban sacrificios en favor de los faraones, joyeros cualificados que creaban joyas para las mujeres y los nobles, y escribas que mantenían la incipiente burocracia estatal.2

El tercer rey de la dinastía, Djer, envió soldados egipcios en las primeras expediciones oficiales más allá de las fronteras del reino de Narmer. Una roca situada más de 300 kilómetros al sur de Hieracómpolis, cerca de la Segunda Catarata, con una escena grabada muestra a Djer y su triunfante ejército con un grupo de cautivos; probablemente se tratara de las gentes de la Baja Nubia, que en poco tiempo desaparecerían de la zona, expulsados por el mal tiempo y los invasores egipcios. Las tropas egipcias se dirigieron también al noreste, junto a las costas del Mediterráneo, y hacia la región que más tarde se convertiría en el sur de Palestina.

Dos reyes más tarde, el faraón Den se aventuró con precaución fuera de las fronteras egipcias. Condujo a sus hombres hacia la península del Sinaí, un triángulo de tierra situada entre los dos brazos más al norte del mar Rojo. Den, según la escena grabada sobre su tumba, sometió violentamente a los jefes locales. La victoria fue descrita como «La primera ocasión en la que el este sufrió el azote [de Den]».

Todas estas victorias se consiguieron, teóricamente, en nombre del Egipto unificado. Sin embargo, a su muerte los faraones de la I Dinastía recuperaron su identidad del Alto Egipto. Todos ellos están enterrados en su tierra natal, en la ciudad de Abidos, muy al sur de Menfis.

No era un cementerio común. Los egipcios de a pie seguían enterrando a sus muertos a orillas del desierto, con el rostro vuelto hacia el oeste. Pero la nobleza egipcia, que constituía el segundo escalón en importancia dentro de la sociedad egipcia, descansaba en un gran cementerio situado en la gran llanura desértica de Saqqara, al oeste de Menfis.* Los reyes enterrados en Abidos fueron alojados en cámaras de piedra y ladrillo excavadas bajo tierra, rodeados por el evidente resultado de un gran sacrificio humano. Más de doscientos ayudantes muertos se agrupaban alrededor de Den; a su vez, Djer fue enterrado en compañía de trescientos cortesanos y sirvientes.

Mapa 9.1. La expansión egipcia.

Estos monarcas podían haber albergado alguna duda sobre la lealtad del Norte, pero a su muerte ejercieron un sorprendente sentido de la autocracia. Cualquier hombre capaz de forzar la muerte de otros como parte de sus propios ritos funerarios había ido más allá de lo que los primeros gobernantes sumerios habían avanzado en el uso tentativo de la fuerza.

No resulta fácil desenredar el misterio de por qué esta forma de poder se expresó a través del sacrificio humano. En tiempos de la V y VI Dinastía, los egipcios ya grababan las paredes de sus tumbas como si fueran una especie de agenda para los muertos: el ascenso desde las oscuras cámaras de las pirámides hacia el cielo, el cruce de las aguas que dividían la vida del Más Allá, la cálida bienvenida de los dioses. Pero estos «textos» de las pirámides datan, como muy pronto, de medio milenio después de los enterramientos acompañados de sacrificios en Abidos. Cuando los reyes de la I Dinastía recibieron sepultura, los egipcios aún no habían comenzado a embalsamar a sus muertos. Los cuerpos de la realeza se envolvían en trozos de tela, a veces humedecidos con resina, pero esto no servía para preservarlos.

Podemos deducir, no obstante, que los primeros faraones iban a unirse con el sol en su pasaje a través del cielo. Enterrados junto a los reyes de Abidos encontramos flotas completas de barcos, algunos de ellos de más de treinta metros de largo, colocados en fosos cubiertos por un tejado de ladrillos de barro. En los grabados de la I Dinastía, el rey-sol aparece siempre surcando los cielos en un barco.3 Supuestamente, el faraón y todas las almas con él enterradas utilizarían estas naves para acompañarlo en su viaje (si bien uno de los complejos funerarios de Abidos no tiene naves, sino una manada de burros sacrificados para uso del rey, lo que nos sugiere que quizá se dirigiera a otro lugar).

Dando por supuesto que los reyes llegasen al otro lado del horizonte, ¿qué harían una vez allí?

Es posible que el faraón continuara ejerciendo sus funciones reales; no tenemos ninguna prueba de esto en los materiales que nos han llegado de Egipto, pero una vez muerto, Gilgamesh se unió a los dioses del inframundo para gobernar el lugar con ellos. Si los primeros faraones continuaron sus funciones en el Más Allá, los sacrificios tendrían sentido. Después de todo, si el poder de un rey dura únicamente hasta el momento de su muerte, se le debe obediencia en vida, pero no existe ninguna razón de peso para seguirle en la muerte. Si por el contrario el rey espera al otro lado, su poder es total. El pasaje hacia esa tierra sin descubrir no representaría más que una jornada más en el viaje de la lealtad debida al soberano.

Vistas las tensiones existentes entre el Norte y el Sur, los reyes de la I Dinastía necesitaban este tipo de autoridad para mantener al país unido. La llamada Teología Menfita (escrita sobre un documento hoy conocido como la Piedra de Shabaka, que se conserva en el Museo Británico) explica la lógica subyacente al poder real. La propia piedra es de un periodo mucho más tardío de la historia egipcia, pero muchos egiptólogos creen que la historia que narra se remonta a las primeras dinastías.

Existen muchas variantes posteriores, pero la base de la historia es siempre la misma: el dios Osiris recibe el encargo de gobernar sobre toda la Tierra, pero su hermano Set, celoso de su poder, trama su muerte y ahoga a Osiris en el Nilo. La esposa y hermana de Osiris, la diosa Isis, sale en busca de su marido-hermano. Cuando encuentra su cuerpo ahogado, se inclina sobre él y consigue resucitarlo e medias. Osiris está lo suficientemente vivo como para fecundarla, pero no lo suficiente como para permanecer en la tierra. En lugar de eso, se convierte en rey del inframundo. Horus, el hijo de Isis nacido después del descenso de Osiris a su nuevo reino, se convierte en soberano del reino de los vivos.

Como rey de los vivos, el dios Horus se asoció al sol, las estrellas y la luna. En otras palabras, tal como sugiere el egiptólogo Rudolf Anthes, Horus era «ese cuerpo celestial que se observa tanto de día como de noche [...] el gobernante de los cielos, que frente al sol, no se ocultaba por la noche».4 El poder de Horus no crecía y menguaba: era permanente.

Los primeros faraones de Egipto representaban la reencarnación de Horus; su poder no se «desvanecía con la noche», ni con la muerte. Y sin embargo, los reyes mueren, de manera que la teología egipcia se adaptó a lo inevitable. Cuando un faraón moría, ya no se le consideraba la encarnación de Horus. Se convertía entonces en la encarnación de Osiris, rey del inframundo y padre de Horus, rey del mundo de los vivos.* El hijo terrenal del faraón muerto adoptaba entonces el papel de Horus reencarnado, demostrando así el lado práctico de este sistema; era, después de todo, una manera sencilla de legitimar la sucesión. El nuevo rey no era simplemente hijo del soberano anterior. Era, en cierto sentido, la reencarnación de su padre. Los faraones podían morir, pero el poder real de su reinado nunca mordería el polvo. El rey de Egipto no era un individuo. No era simplemente Narmer, Den o Djer; era el portador de un gran Poder.

Los sociólogos han llamado a este esquema «sucesión posicional». Este concepto explica la tendencia creciente de los faraones egipcios a reclamar para sí los nombres de sus antecesores: no se trataba únicamente de nombres, sino de descripciones de un aspecto concreto de un reinado inmortal.5 Resulta así más fácil comprender la tendencia de los faraones a contraer matrimonios con sus propias hermanas y, ocasionalmente, con sus propias hijas. Cuando un faraón sucedía a su padre, su madre (la esposa del faraón anterior) era también, en cierto sentido, su esposa; después de todo, él se había convertido en una especie de padre.6 Tendrían que pasar varios siglos antes de que Edipo tuviera problemas con esta cuestión. Para los egipcios, la familia era el lugar más evidente en el que encontrar esposa.

Adjib, cuarto faraón de la I Dinastía, añadió a su apelativo real un nuevo título descriptivo: el nesu-bit. Aun cuando estas dos palabras egipcias representaran la idea de «arriba» y «abajo», el término nesu-bit no hacía referencia al ejercicio del poder faraónico sobre el Alto y Bajo Egipto, sino que se refería al inframundo y al mundo de los vivos. El nesu representa el poder divino, reinado del más allá que se va pasando de un rey a otro; el bit es el detentor mortal de este poder.7

Adjib fue el primer soberano en reclamar este título para sí, pero tuvo problemas para retener su papel de bit. Es quizás el primer ejemplo histórico de la protesta excesiva. Su tumba está rodeada de sesenta y cuatro egipcios sacrificados en tributo a su posición como detentor del poder supremo. Por otro lado, su mausoleo, el monumento terrenal dedicado al rey terrenal, es el más pobre de Abidos. Peor aún: su nombre fue eliminado de diversos monumentos en los que había sido inscrito.

El hombre encargado de eliminar su nombre fue el siguiente faraón en la línea sucesoria: Semerjet. Al eliminar el nombre de su predecesor, Semerjet intentaba reescribir el pasado. Si los nombres que los faraones se daban a sí mismos expresaban su domino eterno sobre el reino superior, al escribirlos con los poderosos signos mágicos de los jeroglíficos quedaban permanentemente registrados en el mundo de los vivos. Borrar el nombre de un faraón equivalía a eliminarlo de la memoria terrenal.

El intento de eliminar el nombre de Adjib sugiere, en el mejor de los casos, que Semerjet fue un usurpador; en el peor, un asesino. Su subida al trono terrenal es un hecho: Semerjet se construyó para sí un bello mausoleo, mucho más grande que el de Adjib, y derramó tal cantidad de incienso sagrado en su interior que el aceite se extendió un metro bajo tierra y todavía podía olerse cuando se excavó la tumba a comienzos del 1900.8 Pero los intentos de Semerjet por reclamar para sí el título de nesu tuvieron poco éxito. «Durante su reinado —cuenta Manetón— sucedieron eventos extraordinarios, y tuvo lugar una gran catástrofe.»

Ningún comentarista posterior recoge este críptico comentario. Pero la tierra que rodea el Nilo revela que hacia el final de la I Dinastía, las inundaciones del Nilo se vieron drásticamente reducidas. Con la Segunda Dinastía, el nivel de las aguas era un promedio de un metro más bajo de lo que había sido cien años antes.9 Suponiendo que esta reducción en el nivel de las aguas hubiera empezado a colocar en situación de apuro a los agricultores egipcios con una racha de malas cosechas, el descontento podría haber coincidido con el momento en el que Semerjet borraba el nombre de Adjib de todos los monumentos del país.

Egipto dependía para su subsistencia del regreso programado de las crecidas del Nilo, un evento que podía oscilar levemente de un año a otro, pero que era esencialmente el mismo. En su papel de dios-sol, Horus traía consigo la misma combinación de estabilidad y cambio; cada amanecer y cada atardecer son diferentes, pero todas las mañanas, el sol aparece por el horizonte. El título de nesu-bit sugiere que el propio soberano había empezado a representar esta dualidad del poder eterno e inmutable y su manifestación terrena y mutante. El faraón, una vez enterrado, volvía reencarnado en la figura de su propio hijo, parecido pero diferente. Era como una especie de planta perenne que volviera con flores de distintos colores, pero con la misma raíz.

Que Semerjet borrara el nombre de un faraón (que sepamos ésta fue la primera vez que algo así ocurrió) debió suponer un terrible insulto a esta incipiente forma de gobierno monárquico. Es algo así como si de repente se descubriera que un Papa que llevase años dictando declaraciones ex cathedra fue elegido por un error del Colegio de Cardenales del Vaticano.* Si además de eso las crecidas del Nilo empezaban a disminuir, sin que pudiera preverse un cambio en el retroceso de las aguas, una de esas verdades que el rey supuestamente corporeizaba estaba también siendo puesta en tela de juicio. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Dejaría de salir el sol?

El reinado de Semerjet tocó a su fin al tiempo que se producía una revuelta en la casa real de tal alcance que Manetón situó aquí el comienzo de la II Dinastía. La peor señal de todas (al menos para los faraones, no así para sus cortesanos) es que los enterramientos sacrificiales tocaron a su fin.

Es poco probable que los soberanos egipcios hubiesen desarrollado de la noche a la mañana un nuevo respeto por la vida humana, como quieren dar a entender algunos historiadores (con frases como «Tras la I Dinastía, se puso fin a la poco rentable práctica del sacrificio humano»). Lo más probable es que la credibilidad de la reivindicación del poder absoluto de Horus cayera en picado. Los soberanos de la Segunda Dinastía no podían ya obligar a que se realizaran sacrificios humanos, quizá porque no podían garantizar que ellos y sólo ellos eran los detentores del título de nesu-bit: el faraón ya no podía prometer que tenía el derecho incuestionable a transportar todas esas almas más allá del horizonte en procesión.

El número de soberanos incluidos dentro de la II Dinastía, cuyos inicios suelen fecharse hacia el 2890 a.C., es indeterminado. Después de la sequía (prueba del control incierto que el soberano ejercía sobre la vida y la muerte), estalló una guerra civil que duró varios años. La guerra llegó a su punto culminante durante el reinado del anteúltimo rey, Sejemib; una inscripción nos dice que el ejército sureño combatió «al ejército del Norte dentro de la ciudad de Nejeb».10 Nejeb, la antigua ciudad de la diosa-buitre, era la mitad este de Hieracómpolis. Estaba situada a más de ciento sesenta kilómetros al sur de Abidos, en el Alto Egipto. Que la rebelión de los norteños avanzase hasta allí sugiere que, durante la Segunda Dinastía, el dominio del Alto Egipto sobre el imperio había prácticamente desaparecido.

Aún cuando el propio Sejemib fuese un sureño, las inscripciones con su nombre sugieren que podría haber sido una especie de infiltrado: un simpatizante del norte, quizás incluso un norteño de nacimiento. En lugar de escribir sus títulos con el símbolo del dios Horus a su lado, los escribió al lado del signo del dios Set.

Set, el hermano y asesino de Osiris (enemigo del hijo de Osiris, Horus), siempre había sido más célebre en el Norte. Años más tarde, aparece retratado con el pelo rojo, vestido con un manto rojo; son los colores del Reino Rojo, o el Bajo Egipto. Set era el dios de los vientos y las tormentas, dueño de las nubes y las tormentas de arena: los únicos poderes capaces de ocultar el sol.

El odio de Set hacia su hermano Osiris y su hijo Horus traspasaba los límites de los meros celos. Después de todo, Set estaba emparentado con el soberano de los dioses, y se creía con derecho a gobernar sobre todo Egipto. La leyenda afirmaba que aun después del asesinato, Set y Horus siguieron peleando para saber quién era el más fuerte, el más viril, para saber cuál de los dos merecía gobernar la tierra. En una ocasión, la discusión se convierte en pelea: Set arranca el ojo izquierdo a Horus, pero éste, a su vez, consigue arrancar los testículos de su tío Set.

Resulta difícil imaginar un resultado menos ambiguo. Los dos dioses, parientes a la vez que enemigos, luchan por el derecho a transmitir su sucesión. Horus incapacita a su tío Set, y hereda el trono. Pero los celos de Set ya le habían impulsado a cometer el crimen más antiguo del mundo: asesinar a su propio hermano.

El odio entre Set y Horus es una reflexión sobre la hostilidad entre Norte y Sur, entre dos pueblos que comparten la misma sangre. La lealtad hacia Set demostrada por Sejemib es muestra de que las disputas sobre quién debe ostentar el control de Egipo sigue viva. Cuando Sejemib murió, un adorador de Horus de nombre Jasejem subió al trono y desenfundó su espada. Congregó al ejército sureño y venció al enemigo norteño. Dos estatuas sentadas de este rey triunfante, ambas encontradas en Nejeb (la mitad occidental de Hieracómpolis), nos muestran a Jasejem tocado con la Corona Blanca representativa del Alto Egipto; en la base del trono, se apilan los cuerpos destrozados de los soldados norteños.

Egipto había sobrevivido a su primera guerra civil. Bajo el reinado de Jasejem, un soberano que merece ser mejor conocido, Egipto entró en la III Dinastía, un periodo pacífico y próspero en el que los constructores de las pirámides pudieron desarrollar sus capacidades artísticas.

La III Dinastía debe su riqueza a los esfuerzos de Jasejem por reconstruir las rutas comerciales de Egipto. Las expediciones fuera del Delta se habían abandonado, pero durante el reinado de Jasejem varias inscripciones de la ciudad costera de Biblos, que realizaba grandes intercambios comerciales de troncos de cedro procedentes de las montañas cercanas, comenzaron a registrar la llegada de barcos mercantes egipcios. Esta III Dinastía debía su existencia a la política matrimonial de Jasejem, que había contraído matrimonio con una princesa del Bajo Egipto de nombre Nemathap, cuyo nombre e identidad han llegado hasta nuestros días gracias a que recibió honores de matriarca fundadora de la III Dinastía; dinastía que además debía su paz no sólo al gobierno de Jasejem, sino a su sagacidad a la hora de lidiar con el problema de Set.

Al finalizar la guerra, Jasejem cambió su nombre. Pero en lugar de adoptar un nombre norteño en honor a Set, o de reclamar para sí otro título que glorificase al sureño Horus, eligió una vía intermedia. Decidió llamarse Jasejemuy, o «Los dos poderosos aparecen»; encima de este nombre aparecen el halcón de Horus y el animal representativo de Set. Al menos temporalmente, los dos poderes se habían reconciliado.

Esta reconciliación tiene sus ecos en los mitos antiguos. Tras la batalla entre Set y Horus, éste recupera el ojo que Set le había arrancado y se lo ofrece a su padre, ahora Señor de los Muertos, como tributo. Set, a su vez, recupera sus testículos.

El conflicto entre ambos poderes, si bien equilibrado de nuevo, no ha desaparecido del todo. Horus se las arregla para mantener el control de Egipto, pero Set, cuya habilidad para producir herederos se ve (al menos en teoría) restaurada, sigue tramando hacerse con el poder. En un conjunto de historias transmitidas varios siglos después, Horus y Set mantienen una ingeniosa batalla en la que hacen acto de aparición, entre otras cosas, el esperma de Horus y una lechuga. Las bromas, que casi siempre se refieren a los genitales de alguno de los protagonistas, muestran una amenaza real: el poder de Set no ha disminuido. Set está siempre acechante, amenazando con sus reclamaciones la pacífica transmisión del título de nesu-bit de una generación a otra.

En versiones posteriores de la historia de Osiris, Set no se limita a ahogar a su hermano: lo despedaza y esparce los trozos de su cuerpo por todo Egipto, en un intento por hacer desaparecer su nombre. Mil años después, Set se convertirá en el Lucifer egipcio, príncipe de la oscuridad de ojos rojos, un Loki que amenaza con arrasar con fuego el panteón divino.

Jasejemuy, el soberano que había reunificado norte y sur, tiene un gran mausoleo en Abidos, lleno de oro, cobre y mármol. Pero durante su enterramiento no se realizan sacrificios humanos. Ningún cortesano le sigue al Más Allá. Las luchas por el trono habían demostrado que el faraón no era un dios: había otros que podían reclamar su poder.