Paraíso, 10000 a. e. c.

Población: posiblemente, cinco millones1

Población nómada: la mayoría

Érase una vez un mundo donde todos éramos cazadores y recolectores. Los primeros que dejaron de serlo lo hicieron hace doce mil años, un instante en la larga línea temporal del ser humano sobre la faz de la Tierra. En ese instante, el alimento abundaba y éramos pocos a repartir. El Antiguo Testamento, y el Corán en su segunda sura, Al-Baqarah, «La Vaca», relatan que fue una época de gran felicidad y que vivíamos en el jardín del Edén gozando de nuestra perfecta inocencia.

Son muchas las variaciones de la palabra Edén, pero todas apuntan en la misma dirección, desde la sumeria edin, que significa «llanura» o «estepa», hasta la aramea, que hace referencia a un terreno bien irrigado, y la hebrea, que alude a un lugar de ocio y esparcimiento. Juntas sugieren que el «Edén» era una estepa donde el agua y la comida eran abundantes, los peligros escasos y no hacía falta trabajar. Un lugar para la diversión y el placer. Pero no sabemos dónde se encontraba. El Génesis lo sitúa «al este, en Edén», y dice que crecía en él «todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer; el árbol de la vida, en el medio, y el árbol de la ciencia del bien y del mal».2 El agua que lo riega, prosigue el narrador del libro del Génesis, se divide «en cuatro brazos», de los cuales se nombran dos, el Tigris y el Éufrates, de modo que es probable que el jardín o huerto del Edén se encontrara en algún lugar de la llanura mesopotámica, en el sur de lo que hoy es Irak. El historiador romano Flavio Josefo, sin embargo, aseguró que los otros dos ríos bíblicos eran el Ganges y el Nilo, lo que amplía mucho la zona. Es entonces posible que el Edén estuviera en las tierras altas de Armenia, en la meseta iraní o en la altiplanicie paquistaní de Shangri-La.

La idea del jardín perdido que debemos esforzarnos por recuperar tiene su reflejo en nuestra propia época de deterioro de la flora y la fauna, de emergencia climática y de catástrofe ecológica. Pero es una inquietud antigua cuyos ecos resuenan en todo el mundo y en todas las épocas, desde el mítico jardín hindú de Nandankanán al jardín griego de las Hespérides y al pairi-daeza de los persas. Esta palabra persa se traduce literalmente como «rodeado por un muro», es decir, que se trataría de un jardín tapiado, de un parque vallado. Del término persa se deriva el griego paradeisos, y, por tanto, nuestro «paraíso», otro jardín anhelado. Pero, con independencia del origen de la palabra —seguro que hay versiones anteriores— y de si alguno de los nuestros probó alguna vez la fruta prohibida en un jardín llamado Edén, lo que esta historia tan antigua nos cuenta es que, en cierto momento del pasado, el género humano estuvo rodeado de «todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer», que éramos cazadores o recolectores y vivíamos de las bondades de la naturaleza, y que esta nos proporcionaba todo lo necesario. La idea del Edén o paraíso resulta tan atractiva porque es una promesa de vida fácil, de inocencia y abundancia. Y quizá su versión terrena se le pareciera mucho.

Algunos antropólogos han llamado a aquella primera sociedad de cazadores-recolectores «la sociedad de la abundancia primigenia». La fidelidad a los hechos se sigue discutiendo, pero la idea resulta estimulante. El antropólogo estadounidense Marshall Sahlins calculó que la mayoría de los cazadores-recolectores dedicaban unas veinte horas a la semana a conseguir alimento, lo que significa que, «al parecer, aquella gente no sabía qué hacer con la mitad de su tiempo»; quizá lo empleasen en reír, amar, cantar y bailar. Los críticos han señalado dos desventajas: que había escasez en algunas estaciones y que existían enfermedades y conflictos. Pero, aun admitiendo esto, y teniendo en cuenta el tiempo necesario para cocinar y para lavar después los utensilios, el cazador-recolector pasaba de media mucho menos tiempo procurándose cama y comida que el trabajador urbano del siglo XXI. Es más, a diferencia de quienes sufren la hora punta de las grandes ciudades, trabajan con aire acondicionado y disponen de hipermercados que abren las veinticuatro horas del día los siete días de la semana, los cazadoresrecolectores vivían y trabajaban en una tierra que comprendían y encontraban rica en recuerdos, y que estaba llena de alma y significado.

Por placentera que resultara la vida en el primer «Edén» de los cazadores-recolectores, lo cierto es que fue sacudida por una tormenta perfecta de circunstancias que se vio agravada por la curiosidad de los seres humanos y las tentaciones que se presentaban ante sus ojos. Según el Génesis, Adán y Eva podían pasearse por el Edén a sus anchas, pero sin tocar el fruto de dos árboles sagrados: el de la Vida y el de la Ciencia del Bien y del Mal. Cuando, porque en cierto modo era inevitable, ceden a la tentación, son expulsados para no volver jamás.

Es un cuento maravilloso que refleja un momento de la historia en que la población crece, el clima tal vez cambia y la caza y la recolección se vuelven menos atractivas o viables que la agricultura y la ganadería; estos son algunos de los elementos que conforman la historia de Göbekli Tepe, un lugar de Turquía cuyo nombre significa «colina panzuda».

COLINA PANZUDA

El suave contorno de Göbekli Tepe se alza entre los pelados montes de piedra caliza que se extienden a lo largo de la frontera turca con Siria. Es una tierra antigua y áspera donde los campesinos se ganan la vida con dificultad gracias a sus rebaños, que recorren las pendientes rocosas en busca de pastos. Es también un territorio con una larga y extraordinaria historia.

A apenas diez kilómetros de Göbekli Tepe se encuentra la ciudad de Urfa, o, como se la conoce desde 1984, Sanliurfa, «Urfa la Gloriosa». Dice la tradición que la moderna Urfa tiene su origen en la Ur de los caldeos, ciudad natal del patriarca Abraham, «padre de multitudes». Puede que no existan pruebas de que Ur sea la tierra natal de Abraham, pero lo cierto es que a los pies de la imponente ciudadela cruzada de Urfa hay un parque con un gran estanque, Balikli Gol, que muchos llaman «el pozo de Abraham». Allí he visto yo a devotos peregrinos y a emocionados turistas alimentar a las carpas, y a unos y otros decir que es un manantial de creación divina. Más veraces son los hallazgos de las excavaciones emprendidas en el recinto del parque en la década de 1990. Entre las piezas descubiertas se encuentra la talla humana de tamaño natural más antigua del mundo. Se trata de una figura con collar labrada en caliza blanca y con ojos de obsidiana negra que sostiene entre las manos su erecto pene. Alguien la esculpió hace unos doce mil años. Si el hombre de Urfa, como se la conoce, hubiera sido encontrado en otra ciudad y no en la que algunos afirman que es la tierra natal del profeta Abraham, habría dado lugar a una gran expedición arqueológica, pero el hallazgo, sorprendentemente, recibió muy poca atención. Las excavaciones se concentraron en vez de ello en un tributario del Éufrates donde el Gobierno turco estaba construyendo una presa que terminaría por dejar sumergida la población de Nevali Cori, un asentamiento neolítico con diez milenios de antigüedad. Entre el equipo de arqueólogos alemanes llegado allí para salvar cuanto pudiera salvarse, se encontraba Klaus Schmidt, que tenía a la sazón poco más de treinta años y acababa de doctorarse con una tesis sobre herramientas de piedra primitivas. Los investigadores encontraron en el yacimiento varias viviendas y un centro de culto, figuras votivas y alguna de las primeras huellas del cultivo de trigo de todo el planeta. Cuando, en 1991, las obras de la presa terminaron, el yacimiento desapareció bajo las aguas y el equipo de arqueólogos fue disuelto. Pero Schmidt se quedó.

Son incontables las historias de grandes descubrimientos arqueológicos que debemos al hecho de que algún animal cayera en un agujero o buscara refugio en una cueva. Se dice que en el siglo XIX, gracias a que un asno desapareció por una sima, se descubrieron las catacumbas romanas de Alejandría. La gruta de Chauvet, en Francia, fue hallada por unos chicos que se adentraron en ella mientras buscaban a su perro, y algo parecido sucedió con Göbekli Tepe, que, según un periódico británico, fue descubierta cuando un «viejo pastor kurdo […] que iba detrás de su rebaño por las áridas laderas»3 encontró unas grandes losas de piedra. La verdad, como ocurre tantas veces, es algo más complicada, aunque no menos interesante.

Göbekli Tepe se asoma a un barranco que parece un punto ideal para arrinconar a una presa y capturarla. Situada en una zona de suaves colinas, la «colina panzuda» está coronada por dos conos cubiertos de hierbas que yo vi adornados con las primeras flores estivales la primera vez que la visité. Sobre uno de esos conos se alzaba una morera solitaria que protegía dos tumbas de piedra. El lugar, en efecto, es magnífico para estar allí enterrado, pero nuestros distantes ancestros vieron en él algo más. Qué exactamente no podemos saberlo, aunque quizá esas dos tumbas sean lo único que ha quedado de un alineamiento megalítico real o imaginario que unía el cosmos visible con la esencia de la vida, las fuerzas originarias con los insondables misterios de la muerte. En todo caso, la misma intuición que motivó que algunos pueblos primitivos dejaran allí sus huellas hizo que Schmidt se quedara en Turquía y fuera a echar un vistazo.

Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Chicago había visitado el yacimiento en 1963 y reconocido su origen neolítico,4 aparte de identificar varios lugares de enterramiento bizantinos o islámicos. Pero esos arqueólogos no vieron motivo para iniciar ninguna excavación, y la colina siguió siendo propiedad de Ibrahím Yildiz y de su hijo Mehmet, dos pastores kurdos que dejaban pastar allí a su ganado mientras ellos se protegían del sol bajo la mencionada morera. En 1994, Klaus Schmidt estuvo en un pueblo cercano y un viejo le dijo que había visto piedras de sílex en Göbekli Tepe. Schmidt, sin embargo, sabía que en aquel terreno solo había piedra caliza y basalto.

Fue entonces cuando el arqueólogo alemán comprendió algo que sus colegas de Chicago no habían sabido ver: los conos gemelos de la colina panzuda eran de creación humana. Gracias a lo que había aprendido mientras elaboraba su tesis y en diversos trabajos de campo, Schmidt supo también que las piedras de sílex de que le habló el viejo, que para sus colegas carecían de interés, eran herramientas que unas manos primitivas habían empleado para limar el lecho de roca, posiblemente con intención de dar forma a los enormes bloques de piedra que pronto empezaría a descubrir. Tras el hallazgo, Klaus Schmidt tenía dos opciones: «Salir corriendo sin decírselo a nadie, o pasarme aquí trabajando el resto de mi vida». Regresó a Urfa, compró una vieja casa y pidió los permisos y la financiación correspondientes.

Hoy, Göbekli Tepe es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes e interesantes que existen, y no es mundialmente conocido simplemente porque no se ha encontrado en él ningún valioso tesoro. Sin embargo, lo que Schmidt y sus colegas han descubierto tiene mucho más valor. Las lápidas de piedra que Schmidt vio en la cima de uno de los conos resultaron ser la parte superior de dos columnas en forma de T. Estas columnas, y las que luego se irían hallando, están perfectamente talladas, tienen una decoración muy hermosa y forman círculos de más o menos una docena alrededor de las dos más altas. Los bloques más grandes pesan unas dieciséis toneladas y tienen unos cinco metros y medio de altura. Muchos están adornados con figuras humanas y de animales. A diferencia de los rebaños de ciervos o los bisontes pintados o labrados en muchas cuevas primitivas, en las columnas de Göbekli Tepe se observan reconocibles imágenes de amenazantes jabalíes, zorros, escorpiones, chacales y otras criaturas. Muchas de ellas, como las figuras humanas y como el hombre de Urfa, aparecen con el pene erecto. Este puede ser uno de los primeros lugares de la Tierra, puede ser incluso el primer lugar de la Tierra, donde nuestros ancestros quisieron reconfigurar el paisaje y representar algo que solo era real en su imaginación. Hoy alteramos constantemente inmensas regiones de nuestro planeta y ni siquiera reparamos en ello, pero hace doce mil años modificar el paisaje era un acto revolucionario. Göbekli Tepe supone el comienzo de la arquitectura monumental, el principio del arte como producto imaginario, y marca los inicios de una nueva etapa de la historia en la que todavía nos encontramos.

Schmidt y yo conversamos sobre sus trabajos en junio de 2014, cuando vino a Londres en busca de patrocinio para sus excavaciones en Turquía. Era un hombre de rostro redondo y modales amables, de frente despejada y una buena mata de pelo en las sienes, gafas de montura metálica, nariz en forma de punta de flecha y barba castaña con hebras grises. Se había puesto chaqueta para la ocasión y parecía la viva imagen del profesor paciente, pero se le veía incómodo en aquel salón de Londres en compañía de personas de quienes esperaba respaldo económico, hombres de negocios y comerciantes londinenses con traje y corbata. Al hablar, sin embargo, el lugar, sus modales y todo lo demás se volvió irrelevante.

Göbekli Tepe, nos aseguró, era un lugar sagrado, un recinto religioso. A medida que excavaba la colina, su equipo iba descubriendo más columnas talladas, más círculos de piedra aparte del primero, y esperaba encontrar muchos más. En su opinión, quienquiera que ocupase aquella colina en el pasado sabía fermentar el grano: «Hacían algo parecido a cerveza —dijo con una sonrisa— como parte de algún ritual sagrado». Resultaba sorprendente, pero el yacimiento le había deparado sorpresas mayores que esta.

La primera era la época. «Hemos datado definitivamente Göbekli Tepe en el décimo milenio antes de Cristo.» Alrededor del 9500 a. e. c. Por tanto, los humanos ya extraían de una cantera grandes sillares, los trasladaban, los pulían y los utilizaban para construir recintos sagrados. Estamos hablando de una época anterior en siete mil años a la «era monumental» de las pirámides y de Stonehenge. No sabemos nada del pueblo que erigió Göbekli Tepe, ni de sus métodos de construcción o su procedencia, ni tampoco de lo que fue de él. Pero, ese día, el profesor Schmidt nos dijo que estaba convencido de que había fechado la obra de ese pueblo correctamente.

La segunda sorpresa de aquella soleada tarde fue todavía mayor. Schmidt no había encontrado pruebas que sugiriesen que los constructores de Göbekli Tepe también lo habían habitado. Posteriores excavaciones quizá cambiaran esta conclusión, pero en las primeras no se había hallado ninguna vivienda, ni tejados ni fraguas ni fogones, ni el detritus que cabe esperar en un lugar donde un grupo de moradores habita prolongadamente. Lo que sí habían encontrado, y resultaba igualmente revelador, eran huesos de animales diversos: leopardos, jabalíes, gamos persas, grullas, buitres y uros euroasiáticos, el enorme y extinto predecesor de nuestro ganado bovino doméstico. Todo eso sugiere que las personas que construyeron Göbekli Tepe, al menos en sus fases iniciales, eran cazadores errantes, gentes que solo se detenían allí el tiempo necesario para cocer y preparar carne. «Organizaban grandes festines —dijo Schmidt, y volvió a sonreír—, con carne a la brasa y, posiblemente, algo parecido a nuestra cerveza. Pero no habitaban el lugar.» Esa era la razón de que un profesor de la Universidad de Stanford dijera: «[Los hallazgos de Klaus Schmid] lo cambian todo». Porque quienes ocuparon los primeros estratos de ese enclave sagrado no eran pobladores sedentarios. Eran cazadores y recolectores, un pueblo errante, sin hogar fijo, y eso tenía significativas consecuencias.

Las excavaciones de Göbekli Tepe han continuado desde la inesperada muerte de Schmidt a las pocas semanas de nuestra conversación, y nuevos descubrimientos e interpretaciones cuestionan todas nuestras teorías. El georradar nos ha permitido saber que el yacimiento tiene unas ciento setenta columnas. Hoy también se sabe que es muy probable que Göbekli Tepe se mantuviera en uso durante varios siglos, y que luego fuera abandonado. Si ha sobrevivido al paso del tiempo ha sido por diversos motivos; entre otros, el hecho de que las columnas acabaran bajo tierra, al principio por la basura y los escombros acumulados. También contribuyó a su supervivencia el hecho de que posteriormente no hubiera en la zona ningún otro asentamiento de relevancia, así que nadie quiso reutilizar la piedra de las columnas.

Está por desentrañar el misterio de quién lo erigió y por qué motivo, pero los elementos esenciales de la historia de Göbekli Tepe siguen siendo los mismos, y Klaus Schmidt los comprendió. Empezaron la construcción unas gentes que se desplazaban en grupos pequeños, o unas familias, o alguna tribu; extrajeron los bloques de piedra de una cantera cercana y los trasladaron unos quinientos metros. Puede parecer una distancia pequeña, pero algunos de los sillares pesaban varias toneladas y seguramente hicieron falta cientos de personas para moverlos. Fue por tanto necesaria una mano de obra numerosa y bien dispuesta y una gran organización. Resulta imposible conocer de quién fue la idea, pero lo que sí sabemos es que Göbekli Tepe constituye el comienzo de la arquitectura y del cultivo de la tierra, y que estuvo relacionado con algún culto o práctica espiritual.

No hay nada revolucionario en el hecho de que las columnas de Göbekli Tepe tengan motivos artísticos. Los Homo erectus decoraron unas conchas con dibujos en zigzag en lo que hoy es Indonesia hace medio millón de años. Recientes hallazgos de la cueva de Blombos, en Sudáfrica, muestran que los Homo sapiens hicieron algo similar con pigmentos de ocre rojizo hace unos cien mil años. Los neandertales se llenaban la boca de una pintura parecida y se la soplaban sobre las manos para dejar huellas negativas en las paredes de la cueva de Maltravieso, en España, hace unos sesenta y seis mil años. Ni siquiera la técnica empleada en Göbekli Tepe tiene nada de revolucionario, ni las figuras humanas, ni las de las aves que surcaban sus cielos, ni las de los animales que habitaban su mundo y los perseguían en sueños.

Lo revolucionario es el tamaño del lugar, el esfuerzo que requirió levantarlo y, sobre todo, que para cincelar, trasladar y decorar sus columnas fue necesaria la cooperación de varios grupos de cazadores-recolectores. Algunos trabajarían en la cantera, cortando la piedra con herramientas de sílex, dando forma a la roca, haciendo incisiones. Otros prepararían el emplazamiento para recibir las columnas. Y otros, más numerosos sin duda, buscarían alimento para todos, lo cual explicaría que a los pies de la colina se hayan encontrado restos de animales salvajes. Un esfuerzo prolongado a lo largo de los años, probablemente de los siglos, que dio como resultado la acumulación de enormes pilares dispuestos en círculo. Algunos terminaron bajo tierra, lo que explica la forma cónica del enclave; otros seguían en construcción. Más extraordinario que la monumentalidad de la que puede ser la primera edificación humana a gran escala es lo que el yacimiento nos cuenta de cómo llegamos a convertirnos en una especie más bien sedentaria.

Cuando Göbekli Tepe fue construida, al este del río del Edén, estaba rodeada de un paisaje mucho más generoso que el actual. Imaginémoslo como una estepa cubierta de hierbas silvestres, trigo y cebada, moteada aquí y allá de sotillos de robles, almendros o pistacheros —estos dos últimos árboles todavía se encuentran con profusión en la zona—; una estepa donde vivían gacelas y uros, gansos migrantes y muchos otros animales y aves salvajes que supondrían una magnífica caza junto con unos pocos que serían una amenaza para los humanos, como demuestran muchos huesos desenterrados en el yacimiento. Una tierra de abundancia, «un paraíso», como dijo en varias ocasiones el profesor Schmidt, donde las personas no tenían que desplazarse mucho para encontrar alimento. Sin necesidad de vagar de un sitio a otro, pudieron establecerse mientras seguían desarrollando su sagrado lugar de culto. Alrededor de Göbekli Tepe se quedaron a vivir y a morir. El sedentarismo trajo consigo una nueva forma de vida.

Discurría la existencia y veían amaneceres y puestas de sol, a la luna crecer y menguar, el curso de las estrellas en el cielo nocturno, el paso de las estaciones, las migraciones de los animales, bandadas de pájaros reuniéndose y murmurando, y, como ya llevaban milenios haciendo los seres humanos, esas personas pasarían mucho tiempo junto a las hogueras preguntándose qué lugar ocupaba su tierra en el plan mayor del mundo. ¿Qué relación tenían con las estrellas? ¿Cómo y por qué se desplazaban las aves por la tierra y el cielo? ¿De dónde provenían el calor y la luz? ¿Y la lluvia y el trueno? Y se preguntarían por el significado de la muerte, y estos grandes misterios se antojan la explicación más plausible de sus monumentos. Con la construcción de Göbekli Tepe, aquellos cazadores-recolectores nos cuentan cómo entendían su relación con las fuerzas conocidas y desconocidas que los rodeaban y no podían dominar, las fuerzas de que depende el misterio de la vida y la muerte. Una relación que muy gráficamente ilustra una columna en la que aparece un buitre llevando una cabeza humana.

Los círculos de piedra de Göbekli Tepe eran el centro de un culto, quizá de el culto, de los cazadores-recolectores, un lugar de tan inmenso significado que justificaba todos los esfuerzos que exigió su construcción. «Aquellas gentes se reunían allí a festejar, quizá a beber, con un propósito ritual o chamánico, y luego se iban.» Klaus Schmidt creía que terminarían encontrando restos humanos bajo los suelos de piedra caliza sobre los que se erigen las columnas, pero no vivió lo suficiente para saberlo y no se ha hallado ninguno desde su fallecimiento. En cambio se han encontrado cráneos humanos en otros rincones del yacimiento, algunos con inscripciones, otros sin nada.

No sabemos qué ocurría en ese lugar, y pasarán años antes de que podamos explicarnos el motivo de que estuvieran allí esos cráneos o desvelar otros misterios, pero Göbekli Tepe es un hito en el desarrollo humano. Puede también proporcionarnos pruebas de que lo que ha dado en llamarse «revolución del Neolítico» fue más bien un proceso evolutivo: en tanto se desarrollaba tal proceso, los cazadores-recolectores que rondaban la zona necesitaban alimentarse y cobijarse mientras construían su lugar de culto. Y, aunque la mayoría de los restos encontrados en el yacimiento pertenecen a animales salvajes, excavaciones en lugares vecinos demuestran que aquellos pobladores cultivaban maíz y tenían ganado porcino y ovino. Es posible que con el tiempo los primeros pobladores agotaran la caza y los frutos de la tierra, o quizá el clima cambió, o hubo algún tipo de plaga. Ocurriera lo que ocurriese, no les quedó más remedio que empezar a cultivar la tierra y a domesticar animales. Igual el culto de Göbekli Tepe esté del todo relacionado con los cultivos. Sea cual sea la historia completa, lo cierto es que hace once o doce mil años se produjo en ese lugar una evolución hacia la agricultura y una revolución de la cultura, y que los agentes del cambio fueron personas que vivían en el camino.

LA CARRETERA DE LA HISTORIA

El descubrimiento de Göbekli Tepe tiene una consecuencia relacionada con una idea que nadie ha expresado mejor que Felipe FernándezArmesto. La historia, ha declarado este historiador en varias ocasiones, es «un camino abierto entre ruinas».5

La imagen es certera. La combinación de caminos y ruinas evoca algo parecido a una carretera. Pasen, pasen y vean, damas y caballeros, pasen y sigan esa ruta y recorrerán sin temor a equivocarse un seguro sendero que les permitirá ver las pirámides y tumbas del antiguo Egipto, los templos y teatros de la antigua Grecia, la gloria de la Roma imperial y de Bizancio, y, más tarde, la sublime belleza del Renacimiento hasta llegar finalmente a nuestros días. Con el paso de los siglos se han ido abriendo carreteras secundarias que nos han permitido desviarnos a Xian, Angkor, Machu Picchu, Chichén Itzá y otros muchos lugares. Pero, por favor, cíñanse a la carretera principal y verán, es inevitable, cómo conduce al triunfo final del Occidente cristiano. La mayoría de los grandes museos occidentales fueron diseñados para seguir esa ruta. En muchos de ellos, las exposiciones están todavía dispuestas de tal forma que salimos a las ciudades donde se encuentran —Londres, París, Nueva York, Berlín, todas las demás— con la sensación de que nos muestran lo más sobresaliente del pasado. Y si la ciudad en cuestión es la nuestra, tanto mejor, porque en tal caso pisamos sus calles, nuestras calles, con la impresión renovada de nuestra propia importancia en el mundo.

Pero, por seductora que sea, por mucho que nos halague a los habitantes de Occidente, esta perspectiva de la historia no es más que la resaca del colonialismo y continúa favoreciendo a quienes construyeron monumentos y en especial a quienes, además, dejaron registro escrito de su paso por el mundo. El concepto carretera de la historia responde a la presunción de que la arquitectura —unidad de medida de tantas civilizaciones— solo surgió cuando los humanos se convirtieron en una especie sedentaria. Los sumerios se establecieron y construyeron zigurats, los egipcios dejaron el nomadismo y erigieron pirámides, y así hasta las glorias del Renacimiento europeo, la grandiosidad del neoclásico y las maravillas de nuestro tiempo. Göbekli Tepe pone en tela de juicio esta idea. Las primeras construcciones monumentales del planeta (no hay duda de que acabaremos encontrando otras) las erigieron pueblos que no vivían en sus alrededores, ni quizá en ningún otro sitio, personas que llevaban una vida nómada.6

La carretera de la historia celebra los logros de quienes construyeron monumentos y se establecieron en capitales como Menfis o Babilonia, Atenas o Roma, Berlín o Nueva York, Londres, Tokio y Pekín, pero al mismo tiempo discrimina a quienes han dejado una huella muy liviana de su paso por el mundo, a quienes nos han legado muy pocos documentos o ruinas. Es poco probable que todos aquellos que se asoman a la carretera de la historia valoren a estas gentes, nómadas en su gran mayoría. Es posible, en cambio, que nadie repare en ellas si «todo» lo que se conserva es un mojón o una imagen pintada en una cueva, un huerto, una arboleda o un bosque que precisamente ellas ayudaron a preservar durante miles de años. Existen, por supuesto, razones para la omisión, y el desafío que supone escribir la historia de pueblos de los que no disponemos ni de monumentos ni de manuscritos no es la menor. Pero muchos nómadas han dejado, o conservado, sus propias historias. Algunas constituyen una crónica de los hechos, otras no son más que fantasías, y muchas tienen de una cosa y de la otra. Como hicieron muchos humanos antes de la invención de la escritura, los nómadas cuentan historias para mantener viva su historia, sus mitos y su identidad. Son historias que tratan de dar sentido al mundo y al lugar que se ocupa en él, y quizá siempre las contaron alrededor de una hoguera al caer la tarde mientras a lo lejos se oía el aullido de un animal salvaje y el cielo se iba poblando de estrellas.

El riesgo obvio de toda tradición oral es que cuando una cultura desaparece es muy posible que su historia desaparezca con ella, cosa que parece haber ocurrido con Göbekli Tepe. Sabemos mucho de los sedentarios egipcios porque levantaron monumentos y dejaron textos conmemorativos —con-memorar, literalmente, «recordar con otro»—, sobre cualquier cosa, desde la altura de la crecida anual del Nilo a las magníficas conquistas de los faraones y los pequeños robos de los ladrones de tumbas. Sin embargo, los reyes aqueménidas del siglo VI a. e. c., que eran nómadas, apenas dejaron lápidas o pergaminos de un imperio que era el mayor que el mundo había conocido. La falta de testimonios escritos nos ha parecido con frecuencia una negligencia o la prueba de que un pueblo era iletrado, que es una de las razones de esa tendencia a «calificar» al antiguo Egipto como más interesante y relevante que la antigua Persia. Llevado al extremo, como hicieron algunos colonizadores en el siglo XIX, casi se podría decir que los pueblos del África subsahariana no han tenido historia ni logrado nada de valor porque no han construido monumentos comparables a las pirámides o al Partenón, y esto, a su vez, ha alentado una falsa sensación de superioridad de los pueblos del norte, en especial en Occidente, que seguramente fue el motor principal del colonialismo. Prescindimos pues del hecho de que, durante la mayor parte de su existencia, el Homo sapiens no ha sabido ni escribir ni leer, pero sí ha memorizado no solo largos poemas, sino también ingentes cantidades de información y extensas narraciones con muchos niveles de interpretación. Piedras angulares de la literatura occidental como la Ilíada y la Odisea se fueron conservando de memoria durante siglos antes de que se pusieran por escrito y, de igual modo, dice la leyenda que Mahoma fue el primero en memorizar el Corán y que, a la muerte del Profeta, un mercader analfabeto que habitaba en una cueva lo convirtió en texto.

De manera que, si queremos dejar de ver la historia como una carretera abierta entre un montón de ruinas, debemos seguir una concatenación de relatos, estar preparados para pasar del mito y la leyenda a los hechos verificables, y viajar desde las profundidades de la historia hasta el presente. Hay que emprender el viaje. Que viajar es necesario lo sabemos porque la vida, nuestra vida, empieza con el corto pero extraordinariamente peligroso viaje del útero a la luz y termina con otro viaje, algo más largo, de este mundo a la oscuridad eterna. Entre estos dos momentos nos desplazamos bajo el sol y la luna por un planeta que también está en constante movimiento.

Sobre ese telón de fondo móvil parece adecuado que nuestras historias fundacionales relaten experiencias de personas que recorrieron el medio natural y establecieron compromisos con él: como Gilgamesh cuando viajó primero al Bosque de los Cedros y después al inframundo, y regresó; como Noé cuando surcó la tierra inundada con la esperanza de encontrar una orilla; como Odiseo en su zigzagueante travesía por el Mediterráneo en el retorno a Ítaca después de la guerra de Troya. El Buda pasó los últimos cuarenta y cinco años de su vida divulgando sus enseñanzas por todos los rincones de la India. Moisés y los israelitas pasaron cuarenta años en el desierto. El profeta Mahoma viajó a Jerusalén en un caballo mágico, los aborígenes cantan mientras caminan, Rama y sus compañeros recorren los mitos hindúes y Thor viaja a Jöthunheim en busca del gigante subido en un carro tirado por cabras. Gudrid Thorbjarnardóttir, «la que va muy lejos», surcó el mar hasta llegar a América en el siglo X. Cuatro siglos después, los veintinueve peregrinos de Chaucer partieron a pie y a caballo en busca de la bendición del santo mártir de Canterbury, y William Langland, que escribía en Inglaterra mientras Timur recorría Eurasia, iniciaba su famosa historia, Pedro el Labrador, con un granjero que se viste de pastor para «recorrer el mundo».7 La leyenda del guerrero cojo de los indios norteamericanos arapajoes empieza en los días previos a la difusión de los caballos con unos muchachos que se adentran en las montañas occidentales para cazar animales salvajes. Muchas historias cheroquis comienzan cuando el héroe emprende un viaje. Majnún, el poeta enamorado, cruza el desierto de Arabia para recitarle versos a Laila, su amor prohibido. Bilbo Bolsón, el hobbit de Tolkien, emprende su largo y singular viaje «sin lo que habitualmente llevaba cuando salía».8 El viaje es la norma, no la excepción. Como el lector sin duda sabrá si ha emprendido la marcha en compañía de su familia o de amigos, todos reaccionamos de manera distinta al viaje, y también a las diversas experiencias que nos va deparando. Y a los nómadas les sucedía lo mismo.

EL DRD4-7R

En junio de 2008, un grupo de genetistas y profesores de otras disciplinas de la Northwestern University de Estados Unidos publicó un estudio de enorme repercusión para todos nosotros y nuestra manera de afrontar viajes o desplazamientos. Ese estudio se centraba en una tribu nómada de Kenia. Como mucho, lo que normalmente se puede esperar de una iniciativa tan especializada es que cause una pequeña onda en el gran estanque del mundo universitario: de sus hallazgos no suele hacerse eco la prensa generalista. Pero a este estudio sí que le prestó atención.

Los ariaales, una tribu del norte de Kenia que desciende de dos tribus más grandes, los rendilles y los samburus, hablan dos lenguas distintas y tienen dos formas de vida también distintas, como sus antecesores. En su seno, un grupo es nómada y vive en tierras bajas con pastos para sus camellos, cabras y ovejas, y el otro se ha establecido a mayor altitud, se dedica al cultivo y sus miembros mandan a sus hijos al colegio.

Cuando los investigadores de la Northwestern University estudiaron la genética de los ariaales, descubrieron algo sorprendente. Apenas una quinta parte de los hombres de ambos grupos poseen una variante genética conocida como DRD4-7R. Dentro del grupo que lleva una vida nómada, quienes tienen la variante genética 7R suelen estar mejor alimentados y ser más fuertes que aquellos de sus compañeros que no la tienen. Son los nómadas alfa. Pero, entre los ariaales que llevan una vida sedentaria, los portadores de la variante 7R están peor alimentados y en peor posición social que sus congéneres.

«Desde un punto de vista evolutivo —asegura el antropólogo Dan Eisenberg, uno de los directores del estudio—, las distintas formas de ser pueden resultar beneficiosas o perjudiciales dependiendo del contexto.»9 La variante 7R del gen DRD4 puede contribuir a la buena salud y el bienestar en determinadas circunstancias, las de los nómadas, y puede conducir a la desnutrición y a una salud precaria en otras. ¿Qué está pasando aquí?

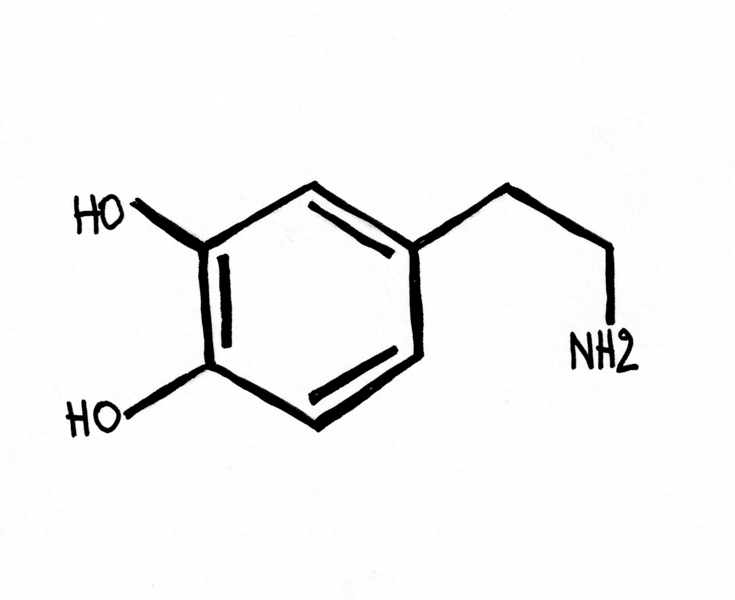

El gen DRD4 regula la liberación de dopamina, una sustancia química que nuestro cerebro produce para alentarnos a aprender recompensándonos con una sensación satisfactoria cuando lo hacemos. Gracias al bienestar que propicia, la dopamina ha desempeñado un papel crucial en la evolución: nos impulsa a buscar beneficios y recompensas. Cuando hacemos ejercicio, cuando comemos un plato que nos gusta, cuando el paisaje nos conmueve, cuando subimos a una montaña rusa, cuando quedamos con unos amigos o cuando nos damos un festín sexual nuestro cerebro libera dopamina. Esto afecta a su vez a nuestro ritmo cardíaco y a la función renal, a nuestra forma de procesar el dolor y al sueño. Como gracias a la dopamina nos sentimos bien, queremos repetir la experiencia para liberar todavía más dopamina y mantener alto el ánimo. No es raro que algunos recurran a la palabra adicción, pero lo único que esa sustancia hace es regular ciertos receptores que piden más. Podemos resistirnos, de nosotros depende. Todo esto explica en parte por qué algunos amamos el amor o nos vence el deseo; por qué otros (a veces los mismos, con el mismo tipo de personalidad) se vuelven obsesos del ejercicio, y del juego, y del riesgo. La dopamina puede ayudarnos también a convertirnos en nómadas. Pero, aunque ninguna de esas actividades forme parte de nuestra lista de deseos, hay buenas razones para interesarnos por el funcionamiento de ese regulador, y es que la misma variante genética que ayuda a algunos nómadas ariaales a alimentarse mejor y a ocupar posiciones prominentes dentro de la tribu incide de manera muy importante en nuestra capacidad de aprendizaje.

Aproximadamente uno de cada veinte adultos y uno de cada cinco niños sufren trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el llamado TDAH.10 El TDAH dificulta que nos concentremos, perjudica nuestra capacidad de atención e impide que seamos dueños de nuestra conducta, abocándonos sobre todo a la hiperactividad. Para los niños en edad escolar puede ser un enorme problema, porque en los colegios el orden es imprescindible y la mayoría de los profesores reacciona mal cuando un niño se distrae o habla o canta cuando no toca. Por eso se dice que el déficit de atención y la hiperactividad son trastornos. Sin embargo, el profesor Eisenberg considera este asunto desde otro punto de vista. Para él, el llamado TDAH no es ninguna enfermedad o alteración, sino el resultado de «elementos adaptativos». Dentro de una comunidad nómada, una persona con la variante 7R del gen DRD4 quizá pueda proteger mejor los rebaños de los ladrones o sea más hábil en la búsqueda de agua y alimento. «Las mismas características pueden no ser tan valiosas en una comunidad sedentaria, más preocupada por el cultivo y la venta e interesada en que sus niños vayan al colegio»,11 dice, que es lo mismo que decir que es más probable que la variante 7R sea de más ayuda entre los niños nómadas de la tribu ariaal que entre los niños estadounidenses, más provechosa entre las poblaciones que se desplazan que entre aquellas que llevan una vida sedentaria.

Por esta razón, el DRD4-7R ha dado en llamarse el «gen nómada», y aunque al doctor Eisenberg la etiqueta le parece poco científica y de escasa ayuda, lo cierto es que explica por qué algunos ariaales están bien nutridos y se adaptan a la vida nómada y otros no. También podría explicar por qué tantas estrellas del pop y del rock pasaron por dificultades en el colegio, por qué se distraían tanto y apenas estudiaban. David Bowie ha reconocido: «Yo era una persona con muy poca capacidad de atención. Pasaba de una cosa a otra siempre a toda prisa».12 El gen nómada podría también aclarar los porqués del comportamiento de los adultos, por qué a algunos nos resulta tan complicado estarnos quietos y ser felices entre cuatro paredes. Si es su caso, lector, quizá encuentre la explicación en los genes. Es también algo que achacar a la evolución, porque hace doce mil años, antes de que un grupo de los nuestros se reuniera y empezara a construir monumentos en Göbekli Tepe, todos llevábamos una vida errante en la que la variante genética DRD4-7R, por los pensamientos y conductas que parece promover, resultaba muy útil, acaso esencial, para la supervivencia.

La mayoría de los humanos llevamos hoy una vida sedentaria, y, desde el pasado siglo, la llevamos concentrados sobre todo en ciudades grandes y pequeñas. Este cambio drástico de nuestra forma de vida —abandonar el medio natural y quedarnos intramuros— ha hecho de algunos de nosotros chicos mal encarados, socios poco fiables, drogadictos, buscadores de emociones y adictos al riesgo o al juego, mientras que otros se esfuerzan por acallar la llamada de la vida nómada aunque deseen echarse a la carretera y sueñen con una ciudad mejor, un paisaje más verde o una próxima pareja.

Si, como ha demostrado el estudio del doctor Eisenberg, el impulso nómada es parte de nuestra herencia genética, si unos trescientos noventa millones de personas portamos el gen nómada, es evidente que debe de tener consecuencias en nuestro comportamiento, en nuestra forma de considerar el pasado y en el papel desempeñado por los nómadas en las historias que les voy a contar.

UN CUENTO SOBRE LA EVOLUCIÓN

Años antes de que la guerra civil redujera una gran parte a escombros, la ciudad siria de Alepo rivalizaba con la capital, Damasco, que se encuentra algo más al sur, por el título de población más antigua del mundo habitada sin interrupción. Cuando la conocí, me encantaron sus sofisticados ciudadanos, su precioso zoco, sus tranquilos placeres, la impresionante ciudadela y los distintos estratos históricos, que hablan de su antigüedad, pero al mismo tiempo pensé que Damasco era la candidata más probable a ese título. Para empezar, se halla al pie de una montaña y a orillas de un río, dos características esenciales para los primeros pobladores, pero es que, además, cuenta con una historia muy atractiva que, aunque no sea exactamente un mito fundacional, nos retrotrae al principio de los tiempos y, como la leyenda del nacimiento de Roma y de muchos otros lugares, cuenta la vida de dos hermanos, uno de los cuales era nómada.

Damasco es una de las pocas ciudades del mundo donde los barrios de la zona alta son los más populares. Si algún viajero tiene la posibilidad de visitarla, le invito a dejar a su espalda la antigua muralla de piedra, cruzar el río Barada y atravesar una zona llamada al-Salihiya, donde, al otro lado de unos puestos de pescado fresco, verá la elegante tumba de Ibn Arabí, el célebre maestro sufí del siglo XII. Luego le animo a seguir más allá de las imponentes mansiones y bloques de pisos construidos en el siglo XX para llegar a una zona de callejuelas tan estrechas que a duras penas pasa un coche o una furgoneta pequeña y tan empinadas que los lugareños prefieren no subirlas a pie. Seguirá el viajero luego más allá de las últimas edificaciones, las más nuevas y las más pobres, hasta donde se acaban las calles, y llegará a Jebel al-Arbaïn, la «colina de los Cuarenta», un promontorio de tierra rojiza y piedras blancas con matas de arbustos aquí y allá. Un sendero de pendiente muy pronunciada e innumerables escalones sube hasta un pequeño recinto de casas enjalbegadas que es imposible no ver, porque no hay otro y porque es muy probable que más viajeros asciendan también cuando el viajero lo hace. Al llegar a la puerta, alguien le invitará a pasar a un patio y, de ahí, a la Cueva de la Sangre.

La leyenda de este lugar probablemente se remonte varios miles de años. Ibn Battuta, viajero marroquí del siglo XIV, cuenta que Abraham, Moisés, Job, Lot y el mismísimo Jesús rezaron en esa cueva. ¿Y por qué ahí? Porque es ahí donde la tradición sitúa el primer fratricidio de la historia, porque es ahí donde Caín mató a Abel. Cuando el viajero entre en la cueva y levante la mirada, verá, como vio Ibn Battuta hace casi ochocientos años, «la sangre de Abel, hijo de Adán (descanse en paz), porque dejó Dios su huella en la piedra». Cerca de allí «su hermano lo mató y arrastró su cadáver dentro de la cueva».13

Y si el viajero no conoce esta historia, y aunque la conozca, el guarda se la contará añadiendo detalles para acomodarla al lugar y al humor que el propio guardia tenga ese día y, quizá, al estado de ánimo del viajero y a su generosidad. «Y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador.» Nada más terminar, el guarda invitará al viajero a rezar por el alma del hermano nómada asesinado allí mismo, en esa cueva aún manchada de su roja sangre. Y, finalmente, recibirá el viajero la invitación a contribuir a la salvación económica del propio guarda. Mashallah!

Prefiero llamarlo «evolución neolítica», porque las revoluciones son rápidas por naturaleza y sabemos que el desarrollo de la agricultura fue lento. Cuando, a mediados del noveno milenio antes de la era común, se inició la construcción de Göbekli Tepe, las personas que lo erigieron eran cazadores y recolectores con tiempo para tallar, trasladar y levantar grandes sillares. Y puede ser que, a medida que el proyecto se iba desarrollando, unas personas se dedicaran a cazar, otras a recolectar y otras a hacer la comida, tallar la piedra, decorarla, etcétera. Pasado el tiempo, algunas de ellas se establecieron, cultivaron la tierra y criaron animales. Más tarde, alrededor de ocho milenios antes de la era común, la colina panzuda fue abandonada. Hoy en día es imposible saber por qué, pero debió de ser por un motivo importante, bien alguna señal —quizá un cometa u otra aparición celeste—, bien un acontecimiento inevitable: una sequía, una época de escasez, alguna plaga. Por lo que fuera, aquel lugar que había consumido tanto tiempo y tantas energías, que había requerido tanto ingenio y cambiado la escala de las experiencias humanas, de pronto perdió su atractivo y los pueblos que lo frecuentaban se trasladaron a otras regiones.

Cuando fue abandonado, Göbekli Tepe llevaba en uso casi mil quinientos años, que es el mismo tiempo que nos separa al lector y a mí de la abdicación del último emperador romano. En ese tiempo, el Neolítico, la evolución agrícola, había transformado nuestra forma de vivir. Quizá esa evolución tenga algo que ver con los motivos que llevaron a abandonar Göbekli Tepe. Tal vez solo se celebraran ritos una o dos veces al año, aunque, en sus últimas etapas, la ocupación era permanente y tan compleja que había cubas de cerveza de ciento cincuenta litros que seguramente se consumían en grandes festejos. El mayor cambio del que fue testigo la colina panzuda, sin embargo, fue el nacimiento de la agricultura.

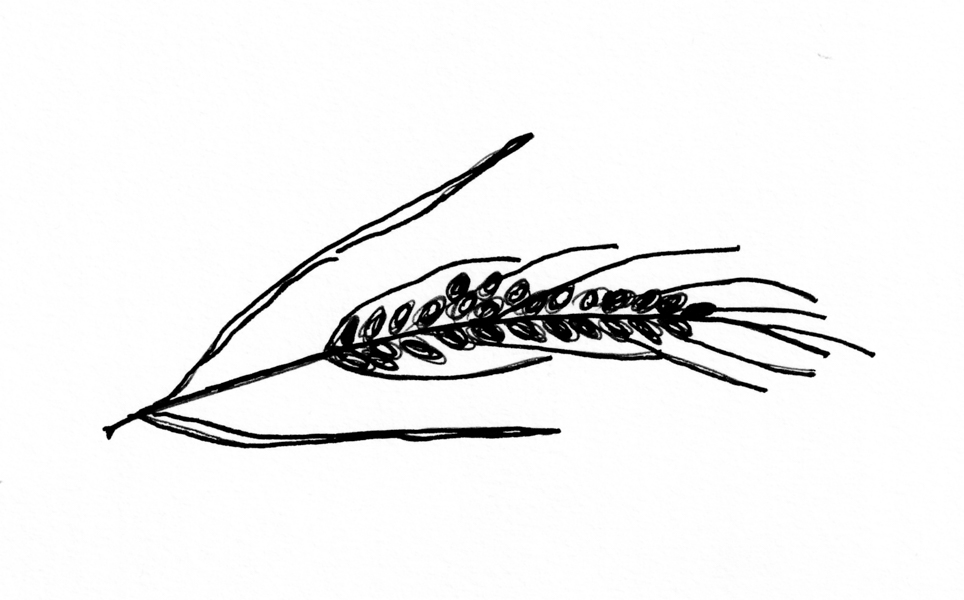

La primera espiga de escaña, una de las variedades de trigo más antiguas, se cultivó en la Montaña Negra, que en días claros se puede ver desde el cono de la morera de Göbekli Tepe. Después del trigo llegaron los guisantes y las olivas, y la domesticación de ovejas y cabras, todo en esa región y todo mientras el enclave sagrado estaba en uso. Durante el milenio posterior al abandono de Göbekli Tepe, los pueblos que vivían en lo que hoy es China empezaron a cultivar arroz y mijo, a domesticar cerdos y a tener gusanos de seda, mientras que en el valle del Indo comenzaron a plantar sésamo y berenjena y a domar camellos. Hacia el sexto milenio antes de la era común, los granjeros del valle del Nilo aprendieron a cultivar el higo de sicomoro y la chufa, y los asnos y los gatos ya eran animales domésticos.

La difusión de la agricultura se vio impulsada por varios factores como el cambio del clima: un ascenso de temperaturas que dificultó la recolección de frutos silvestres. Además, estos alimentos se volvieron más escasos. Durante los años de la abundancia de caza y de frutos de recolección, que condujeron a la creación de Göbekli Tepe y otros centros neolíticos, se dio también un crecimiento de población. Más población significaba más alimento, lo cual condujo a un aumento de la caza e, inevitablemente, a un descenso de las especies cinegéticas. Este mismo ciclo ha diezmado más recientemente la fauna del continente americano y de Australia, y de otras zonas. Se suele pensar que las especies en extinción son sobre todo un producto de nuestra época, pero, por ejemplo, los grandes félidos de dientes de sable y los perezosos terrestres, que sumaban la mitad de la población de animales de gran tamaño de la Tierra, ya se habían extinguido cuando las personas que frecuentaban Göbekli Tepe decoraban los pilares con figuras de animales. Quién sabe si ese lugar sagrado no era en el fondo un acto de contrición tallado en piedra.

Desde este punto de vista, es posible que la agricultura no fuera un paso de gigante para la humanidad. Tal vez no fuese más que una salida desesperada a una crisis, la única opción para pueblos cazadoresrecolectores que disponían cada vez de menos alimento. Si este fuera el caso, quizá Göbekli Tepe acabó abandonado porque no había suficiente comida para mantener a la comunidad que lo utilizaba y conservaba. Klaus Schmidt decía que las personas que frecuentaban la colina y sus alrededores vivían en una especie de paraíso. Así era al principio. Hacia el 8000 a. e. c., el paraíso quizá se había convertido en desierto. Si así fue, el abandono de Göbekli Tepe no es más que otra versión de la Caída, una repetición de la expulsión del pairi-daeza del Edén, el comienzo de un nuevo y largo viaje.

Los refugiados de Göbekli Tepe tuvieron que afrontar el mismo reto que antes habían tenido que afrontar los hijos de Adán y Eva y posteriormente todos los demás habitantes del mundo: ¿qué plantas cultivar, por qué tipo de agricultura decantarse? Ensayo y error, cultivos propicios o no, les descubrían qué sembrar, en qué suelos, con qué régimen de lluvias o irrigación. Los agricultores procuraban sacar el máximo partido de sus recursos, guardaban cuanto podían de sus cosechas, conservaban el grano y las semillas como excedente o capital. Fue entonces cuando empezaron a complicarse las cosas. «Aconteció andando el tiempo —registra el libro del Génesis (IV, 3-5)— que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor.» Y no habría habido mayor problema, pero «Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con respeto a Abel y a su ofrenda; pero no miró con respeto a Caín y a la ofrenda suya».

Este pasaje siempre me ha parecido duro, severo. ¿Por qué Dios no acepta de buen grado la ofrenda de Caín? ¿Por qué azuzar la rivalidad entre hermanos? Hay muchas interpretaciones. Una de ellas apunta a las dudas morales y religiosas de Caín. Pero la mirada divina puede ser también un ejemplo de que el dios de la tribu nómada muestra su preferencia por los pastores errantes en detrimento de quienes cultivan la tierra. Sea cual sea el motivo de que Dios prefiera la ofrenda de Abel, lo cierto es que el autor del Génesis cuenta que Caín mató a Abel y que este asesinato parece evidenciar una de las consecuencias de la evolución neolítica: el conflicto de intereses entre pastores y agricultores, entre nómadas y sedentarios. A resultas de esto, por volver al Génesis, el Señor le dice a Caín que la tierra no le cederá ni voluntaria ni fácilmente su «fuerza» y que será un desterrado o un paria, condenado a vivir al este del Edén, donde él posteriormente funda la primera ciudad, a la que da el nombre de su hijo: Enoc.

«Porque cada uno cree que sus propias costumbres y usos son con mucho los más bellos», observó en el siglo V a. e. c. el historiador griego Heródoto.14 Hasta la evolución neolítica, hasta que los humanos tuvieron que abandonar el jardín del Edén y labrar la tierra, hasta Caín y Abel y el juicio divino sobre qué ofrenda era mejor, si el fruto de la cosecha o las mejores ovejas de un rebaño, existían unas únicas costumbres, dos únicas formas de sobrevivir: la caza y la recolección.

Lo más sencillo es imaginar que, de pronto, de un año para otro, los pueblos de Göbekli Tepe y cientos de miles de cazadores-recolectores de Oriente Próximo optaron por establecerse y quedarse en casa tañendo el laúd. Pero no es esto lo que ocurrió. Las viejas costumbres no terminaron cuando se pusieron a cultivar trigo. Para empezar, mucho antes de la construcción de Göbekli Tepe, algunas comunidades ya eran en parte sedentarias, vivían en cavernas y otras moradas muy básicas, aunque salieran en busca de carne para comer. Por otra parte, mucho después de que el ser humano empezara a cosechar trigo y amansar cabras, los pueblos de cazadores-recolectores seguían errando por lo que hoy llamamos Anatolia, el valle del Nilo y otras regiones. Pero la agricultura, la vida sedentaria que requería y el excedente de alimento que hacía posible trajeron consigo un cambio radical de la forma de vivir de los humanos.

Para las comunidades de cazadores-recolectores, la vida era muy distinta a la de los pueblos sedentarios. Se vivía en grupo, pero la densidad de población era poco mayor de cuatro personas por kilómetro cuadrado, y es que rara vez había alimento para más. En una ciudad moderna con una alta densidad de población como Manila viven en ese mismo espacio unas setenta mil personas. Solo la capacidad de producir excedentes susceptibles de poder almacenarse y conservarse hasta que sea necesario consumirlos impide que mueran de hambre. Es uno de los grandes logros de la humanidad, uno de los mayores hitos del progreso. Para los políticos, garantizar el alimento de la población no solo es un deber, es también imprescindible para su supervivencia. Cuando no han podido hacerlo, han caído gobiernos y regímenes, desde la antigua Roma hasta la Francia monárquica. En nuestra época, la manera más obvia de medir la salud de una economía es calibrar la facilidad con que el ciudadano puede llevar comida a su mesa. La chispa de la llamada Primavera Árabe de 2011, que acabó con tantos sistemas políticos que empezaban a eternizarse, prendió por la repentina subida del precio de los alimentos y el suicidio de Mohamed Bouazizi, un vendedor de frutas tunecino. Aunque en proporciones diversas, el excedente alimentario facilita la vida en comunidad.

ÇATALHÖYÜK

El autor del Génesis describe lo ocurrido tras la pérdida del Edén y hasta la fundación de la primera ciudad en menos de cuatrocientas palabras, pero el proceso fue largo y complicado, como evidencia Çatalhöyük. Este enclave situado en la península de Anatolia, a medio camino entre Göbekli Tepe, con su uso exclusivamente cultural y sagrado, y la Enoc de Caín, no era una ciudad en el sentido en que hoy entendemos el término, sino una protociudad.

Unos quinientos años después de que fuera abandonada Göbekli Tepe, en torno al año 7500 a. e. c., unos pobladores se establecieron en un monte de la llanura de Anatolia, cerca del río Çarşamba, a unos ciento cincuenta kilómetros del Mediterráneo. Sus chozas, de adobe, no tenían entrada al nivel del suelo y entre ellas no había calles ni pasajes de ningún tipo. La protociudad consistía más bien en un cúmulo de cajas de barro de tejado plano, por encima del cual se podía transitar, a las que se accedía por una trampilla.

Tras bajar a la vivienda por una escalera, se llegaba a una amplia sala dividida en plataformas de varias alturas. Bajo la escalera había un horno que servía para cocinar y daba calor. Los suelos y las paredes de barro estaban enyesados y encalados, y, en algunas de ellas, los habitantes de estas viviendas introducían cuernos de toro como parte de una ceremonia cuyo significado desconocemos, aunque sí sabemos que guardaba relación con el poder del medio natural y la necesidad de expiar los derramamientos de sangre animal, señal de que el pueblo que habitaban las chozas reconocía su lugar en el delicado equilibrio de los mundos natural y espiritual.

En algunas chozas, las paredes conservan sombras ocres que dibujan escenas y paisajes que combinan figuras humanas y animales. Han pasado diez mil años, de modo que es muy posible que nunca podamos reconstruir esas moradas tal como eran, tal como las vivían las familias que las habitaban, pero es evidente que servían para algo más que para cobijarse de las inclemencias del tiempo y estar a salvo de los animales salvajes. Restauradas y reconstruidas a medida que iban pasando los siglos, con ancestros enterrados bajo el suelo de tierra y vecinos con quienes compartir la comida, el trabajo y tal vez una actividad comercial, es posible que en el asentamiento de Çatalhöyük vivieran unas ocho mil personas. Sin embargo, como sucedió en Göbekli Tepe, un día (en este caso alrededor del año 7000 a. e. c.), esas gentes recogieron todas sus pertenencias y se marcharon definitivamente.

¿Por qué? Es posible que el río Çarşamba alterase su curso y vivir allí se volviese imposible. Quizá se produjo un crecimiento de población excesivo para la protociudad y sus alrededores: ¿cuánto tenían que alejarse sus habitantes buscando caza o fruta, o incluso leña para el horno? Tal vez hubo una pandemia, o una subida de temperaturas, o una bajada. Seguimos buscando razones que expliquen el éxodo. Es también posible que las cenizas de un volcán no muy lejano nublaran el cielo eclipsando el sol, volviendo roja la luna o impidiendo el retorno de las aves migratorias, y que los pobladores de Çatalhöyük lo tomaran como una señal definitiva para abandonar el hogar, los huesos de sus antepasados y miles de figuras votivas de mujeres, hombres y animales.

Con independencia del motivo, lo cierto es que se trasladaron a un mundo muy distinto del existente cuando fue fundada esta protociudad. La evolución puesta en marcha por el calentamiento del clima, que condujo a la creación de Göbekli Tepe y a la subsiguiente cría de animales y el inicio de cultivos, cambió esta región como más tarde cambiaría el resto del mundo. Y cambió a los humanos. Después del Edén y conviviendo con pueblos cazadores y recolectores, los caínes posteriores a Caín sembraron la tierra de trigo y maíz, guisantes y judías, mientras los abeles posteriores a Abel pastoreaban ovejas y cabras —entre estos se contaba el patriarca Abraham—, y llevaban sus rebaños por el fértil corredor que se encontraba entre Urfa y lo que luego sería Tierra Santa como llevaba el suyo la familia bajtiari que yo vi migrar en los montes Zagros: ligeros de equipaje, transportando solo lo necesario para sobrevivir.

Es muy probable que los refugiados de Çatalhöyük acarrearan con algo más que lo imprescindible si se proponían echar raíces en otro lugar donde poder alimentar a sus familias, así como adorar a sus dioses y aplacar su ira. Uno de esos lugares fue la ciudad de Enoc, fundada por Caín según la Biblia. En ella prosiguió la evolución, allí surgió una ciudad de sólidas murallas.

LAS MURALLAS DE URUK

Los antiguos griegos la llamaban Μεσοποταμία, Mesopotamia, «tierra entre dos ríos», nombre que se repite en arameo, hebreo, sirio, farsi y árabe. Los ríos son los dos del Edén, el Tigris y el Éufrates, cuyos valles y tierras de aluvión se extienden desde el sur de Turquía hasta Kuwait y los campos de pasto de los bajtiaris en invierno, al suroeste de Irán. Montañosa al norte y terreno de marismas al sur, Mesopotamia es inmensamente fértil entre esos grandes ríos, aunque los territorios al este y oeste de ambos se han ido desertizando poco a poco, y aún lo siguen haciendo. Los colonos se vieron atraídos a los cauces y los nómadas a los márgenes desérticos. Es ahí donde floreció la primera agricultura y, lo cual tiene mucho que ver, donde se fundó la primera comunidad urbana y la mayor parte de sus posteriores características. Es también donde el pasado remoto y la historia —la historia registrada en documentos— se dan cita, donde mitos y leyendas se funden con los hechos y las huellas arquitectónicas, y donde las primeras ciudades del mundo, contrapuntos fijos del nomadismo, fueron construidas.

La primera ciudad se fundó muy probablemente en un lugar llamado Eridu, según las primeras fuentes por el rey Alulim, que gobernó durante 28.800 años —Alaingar, su hijo y sucesor, sería rey durante no menos de 36.000 años—. Pero finalmente «Eridu cayó».15 Si el paradero de la tumba del rey es motivo de conjeturas, del de los restos de Uruk16 no hay duda: se hallan en la ribera del Éufrates, a medio camino entre Bagdad y el golfo Pérsico. Fue allí donde a lo largo del quinto milenio anterior a la era común cobró forma una ciudad tal como hoy entendemos el concepto y donde los primeros seres humanos llevaron lo que hoy llamaríamos vidas plenamente urbanitas.

Al igual que Göbekli Tepe cinco mil años antes, Uruk fue surgiendo alrededor de un altar donde cazadores y pastores acudían a adorar a dos deidades: el dios Anu, que contaba entre sus títulos con los de Padre Cielo, Señor de las Constelaciones y «aquel que contiene el universo entero», y su nieta, la diosa Inanna. Al igual que Anu, Inanna ostentaba muchos títulos y dominaba múltiples facetas, aunque sus orígenes están relacionados con la fertilidad, el nacimiento de los ríos y la savia de los árboles, las riquezas de la cosecha y lo mejor de cada rebaño. Desposada con Tammiz, el dios pastor, Inanna fue una mujer individualista, independiente y dominante. Asociada con el león y la estrella de Venus, conocida como Reina del Cielo, encarnaba el poder femenino primigenio. Era hermosa, fértil y una depredadora de voraz apetito sexual. «Amaste al pastor, al cabrero, al ovejero —escribió un poeta sumerio—, y los convertiste en lobos.»17

En algún momento alguien construyó una vivienda cerca de aquel altar, quizá para un sacerdote, a lo que más tarde siguió el resto del asentamiento, que creció y se extendió en capas superpuestas hasta congregar un conjunto de viviendas, un complejo de templos y un recinto palaciego, separado todo ello del resto del mundo por altas murallas.

La vida dentro de esas murallas era muy distinta de la que llevaban los campesinos que cultivaban los campos o los pastores que subían a los montes con sus rebaños. Cuando las gentes se juntaban detrás de unos muros, su forma de vestir cambiaba, y también sus ritos y costumbres. Fin de la vida en los campamentos, fin de las inquietudes espirituales de quienes solían vivir al raso y por tanto a merced de las inclemencias del tiempo. Más significativo fue, y crucial en nuestra historia, el cambio de actividad, la manera de pasar el tiempo en la ciudad. Los cazadores-recolectores y los pastores vivían en un mundo cuyas constantes alteraciones y permanente evolución exigían dominar múltiples tareas y flexibilidad en las decisiones. En la ciudad ya no valía valer para todo. La ciudad requería personas sedentarias y predecibles, la ciudad alentaba la especialización, los ciudadanos eran ahora carniceros, ceramistas, soldados, sacerdotes, sacerdotisas; había un rey. Cada función otorgaba un estatus específico dentro de una jerarquía cada vez más rígida. Y, cuando la mayoría se especializaron en una ocupación propia, empezaron a ser útiles solo dentro de la urbe, porque ¿qué iba a hacer un burócrata, un director financiero, un contable, un encofrador o un enlucidor en medio de la naturaleza? Así ha sido desde entonces.

A medida que Uruk se fue desarrollando, surgieron nuevas divisiones. La más perniciosa fue la separación entre quienes tenían suficiente y quienes tenían más. En todas las casas de adobe de la antigua Uruk había un altar dedicado a los dioses del hogar y rincones para almacenar el grano, el aceite y otras mercancías no perecederas. Algunas personas tenían más destreza o suerte que otras. Recogían mejores cosechas, conseguían mejores tratos, eran más hábiles en el comercio y, de una manera o de otra, por medios lícitos o ilícitos, terminaban reuniendo un excedente de alimento, vestimenta, joyas u otras posesiones. En las comunidades móviles no todos poseían las mismas riquezas, pero las diferencias eran menos acusadas y menos divisivas: la acumulación era imposible cuando llegaba la hora de recoger y emprender la marcha con todas tus pertenencias. La vida sedentaria era una llamada al acopio —como hoy sabe cualquiera que tiene un sótano o una buhardilla—, y nadie hacía más acopio de objetos y propiedades que el rey. Como hoy hacemos nosotros con nuestros gobernantes, los ciudadanos de Uruk se asombraban ante las riquezas y el poder que su monarca acumulaba, ante los privilegios que él mismo se otorgaba y los abusos que de ellos se derivaban. Al poco el asombro se transformó en desesperación y los ciudadanos se volvieron hacia los dioses y hacia los nómadas en busca de una solución.

Lo sabemos porque una de las narraciones más antiguas que se conservan describe al rey de Uruk como un «toro salvaje enseñoreándose de todo con gran prepotencia».18 Acosaba a los jóvenes, las doncellas no podían volver a casa sin que el monarca hiciese valer su derecho de pernada. «De día y de noche —cuentan los antiguos vates en el primer relato que habla de problemas urbanos— su tiranía es cada día mayor.»

HIJO DEL SILENCIO

La historia del rey de Uruk era conocida en la ciudad de Nínive, cerca de la moderna Bagdad, en las costas del Mediterráneo y hasta en el Nilo. Pero con el fin de la Antigüedad y la incapacidad para leer la escritura cuneiforme, se perdió. Las tablillas de arcilla en que quedó consignada estuvieron enterradas en el suelo de Mesopotamia hasta 1840, cuando se iniciaron las excavaciones de Nínive. Sus fragmentos fueron llevados al Museo Británico, pero nadie pudo interpretarlos hasta noviembre de 1872, cuando dio con ellos George Smith, un impresor londinense de treinta y dos años experto en escritura cuneiforme. Según uno de los empleados del museo, cuando Smith tradujo una parte de la historia «pegó un salto de la emoción y se puso a dar vueltas por la sala, y, para asombro de todos los presentes, empezó a quitarse la ropa». Cuando recobró la calma y por fin pudo hablar, dijo: «Soy el primer hombre que puede leer esto tras dos mil años de olvido». Esto era una tablilla con un fragmento de la historia de Gilgamesh, rey de Uruk.

En el texto encontrado en Nínive, la sede del poder de Gilgamesh se llama «el redil de Uruk», denominación que aludía a un tiempo en que se hicieron corrales, empalizadas, cercados, fosos, barreras de espinos y piedras para protegerse y proteger el ganado de depredadores y humanos hostiles. Pero, cuando fue escrita la epopeya, el epíteto había dejado de tener sentido para una ciudad que había sustituido los vallados de madera por tabiques de ladrillo. «Trepa la muralla de Uruk», insta Gilgamesh al barquero que lo devuelve a casa tras su viaje por el inframundo.

¡Paséate por ella! ¡Fíjate en sus cimientos, observa su obra de albañilería! ¿No cocieron sus ladrillos en un horno? ¿No pusieron sus cimientos los Siete Sabios? Quinientas fanegas tiene la ciudad, quinientas fanegas el palmeral, quinientas fanegas la cantera de arcilla, doscientas el templo de Ishtar. ¡Casi dos mil fanegas tiene la ciudad de Uruk!1920

Esa muralla imponente, nos cuenta el escriba, era como «una hebra de lana» ribeteada de cobre.

La gran muralla de Uruk lo cambió todo. Valía para algo más que para protegerse de los habitantes de las ciudades rivales de Ur, Nippur y Nínive, quizá incluso para protegerse de los egipcios. Separaba a los habitantes de Uruk —que en su momento de mayor apogeo eran ochenta mil— de los «otros». Separó un entorno urbano reglado y artificial de las fuerzas desatadas de la naturaleza. También mantuvo a la comunidad sedentaria, especializada, progresista y en rápida evolución, apartada del mundo más primitivo, anímico y de pensamiento diverso de nómadas y cazadores-recolectores. Las murallas de Uruk eran la expresión física del antinomadismo.

Y servían también para que los ciudadanos se mantuvieran intramuros, sufriendo a manos de su despótico rey, que así es descrito:

Sobrepasa a todos los demás reyes, es de heroica estatura,

¡valiente vástago de Uruk, fiero toro desbocado!

Si va delante es la vanguardia,

si detrás, en él confían todos sus compañeros.

Y, sin embargo, no era de fiar, porque también era «una violenta ola» de pasiones desatadas y sin freno. Violaba a las hijas, maltrataba a los hombres, insultaba a los viejos y se volvió tan cruel que las buenas gentes de Uruk rezaban a sus dioses con desesperación: «Protegednos de nuestro rey». Los dioses responden creando un retoño salvaje que plantará cara al dictador: Enkidu.

Enkidu es «el hijo del silencio». Tallado del barro por la diosa Aruru, es la encarnación de la fuerza primordial de la naturaleza, y de todo lo que la amurallada Uruk quería excluir:

Tiene el cuerpo lleno de pelo,

lleva largas trenzas como una mujer,

su cabello es recio y espeso como la cebada,

no conoce a nadie, no es de ningún sitio.

Cubierto de pelo como un dios animal,

retoza con las gacelas en los prados,

se une a los juegos de los animales en la charca,

se zambulle para gozar del agua con las bestias.21

Gilgamesh prefiere no enfrentarse a esa fuerza de la naturaleza. En vez de eso, envía a Shamhat, una mujer a la que las tablillas llaman «ramera», aunque también es posible que sea una sacerdotisa de Inanna/Ishtar. Sea o no una prostituta, con independencia de que tenga mucha o poca experiencia, nada la ha preparado para lo que va a suceder. Tras esperar dos días junto a la charca, ve una manada que llega a beber. Y, con ella, Enkidu:

Shamhat desató la prenda que le cubría el vientre,

desnudó su sexo y él vio sus encantos.

Ella no retrocedió, olió sus fragancias:

se abrió la ropa y él se tendió encima de ella.22

La iniciación de Enkidu en el conocimiento guarda ciertos paralelismos con la historia de Adán y Eva, pero es más explícita. «Durante seis días y siete noches —cuenta la antigua tablilla—, Enkidu estuvo erecto mientras se apareaba con Shamhat.» Pero Enkidu tuvo que pagar un precio por su fruta prohibida, y cuando lo vieron las gacelas «echaron a correr, los animales del campo rehuyeron su presencia». El salvaje las persigue, pero está débil y no las alcanza, de modo que, como Adán y Eva, se convierte en exiliado del medio natural.

Cuando Shamhat lo lleva a la ciudad, lo adula, le dice que alguien tan apuesto debe sin duda habitar en el sagrado recinto. Enkidu no expresa ni dudas ni pesares cuando deja el bosque primigenio y en su lugar contempla la alta muralla y el rey violador de esa ciudad que no conoce. «Me luciré en Uruk», le dice a la preciosa concubina/sacerdotisa.

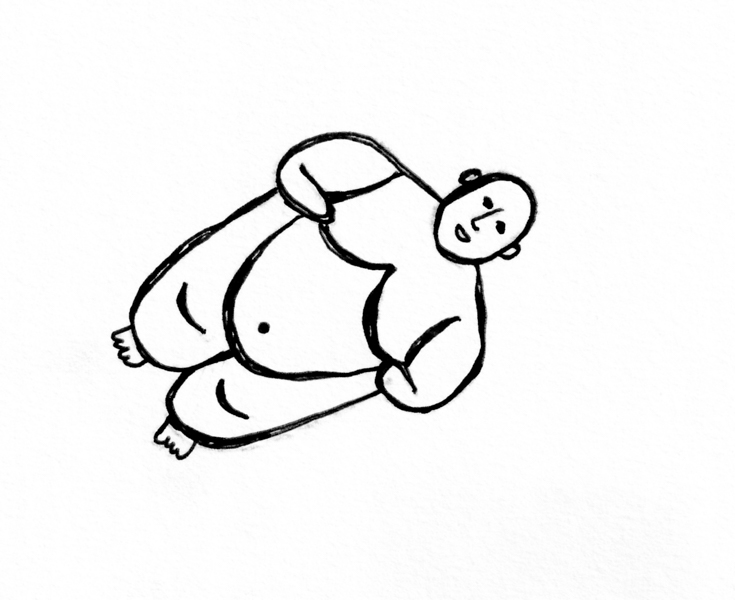

Primero Shamhat lo lleva al campamento de los pastores, una morada a medio camino de la ciudad donde prueba los dos productos más populares y duraderos de la agricultura: pan y cerveza. Tras siete copas de cerveza, está contento y canta, y es ya lo suficientemente maleable para que los pastores le preparen para «el redil de Uruk». Le cortan el pelo y el vello del cuerpo. «El barbero le afeitó y le ungió con aceite para convertirlo en hombre.»

Como un hombre, necesitó vestir.

Una vez vestido, «parecía un guerrero».23

Un guerrero necesita un arma.

La transformación, la domesticación de Enkidu, su conversión de poderoso salvaje fuerte «como roca del cielo» en hombre demasiado lento para correr a la par que los animales se ha completado y está listo para entrar en la ciudad.

Se está celebrando una boda cuando Enkidu llega al pie de la alta muralla de Uruk y la gente se ha congregado en la plaza para el festejo, algunos para ver cómo Gilgamesh reclama su derecho a gozar de la novia antes que el novio, un privilegio que él mismo se ha arrogado. Pero, cuando el rey se dirige a la casa donde tiene lugar la boda, se encuentra con Enkidu, que bloquea la puerta con el pie. Ninguno de los dos retrocede, y se enzarzan en una pelea:

Se enfrentan en la puerta de la casa de la boda,

En la calle prosiguen la pelea, en la plaza de la Tierra.

Tiemblan las jambas de la puerta, tiemblan los muros.24

La viveza del encuentro descrito en la tablilla grabada hace milenios es notable, como lo es lo que ocurre a continuación. Gilgamesh hinca la rodilla admitiendo que ha encontrado a su igual. Cuando remite su furia, Enkidu le pregunta por qué, aun con todo su poder y privilegios, Gilgamesh se atreve a arrebatar a la gente común el gran placer de la noche de bodas. La respuesta del monarca no se conserva, pero sí lo que sucede después: «Se besaron los dos y se fundó así su amistad».

Más tarde, Gilgamesh sugiere que ambos emprendan una aventura: talar el bosque de los cedros y matar al Toro Celeste. Enkidu le advierte: «Ese es un viaje que no se debe hacer». Pero lo hacen. Echan abajo los cedros sagrados (esenciales para fabricar las puertas del templo), matan al Toro Celeste y, para empeorar las cosas, Gilgamesh rechaza los avances amorosos de la diosa Ishtar. Ishtar y otros dioses claman entonces venganza y no se les ocurre otra cosa que pedir la vida de Enkidu. Cuando su amigo muere, Gilgamesh está destrozado y no permite que lo entierren «hasta que le salga un gusano por la nariz».

La Epopeya de Gilgamesh proyecta dos arquetipos: Enkidu, que vive entre animales y pertenece al móvil mundo natural, y Gilgamesh, el rey sedentario de la ciudad-Estado. Al igual que tantos mitos fundacionales luego revisitados, este es el de Caín y Abel, pero modificado. La doma del salvaje alegraría sin duda a sus antiguos oyentes, muchos de los cuales se habrían establecido tras una vida errante, pero al mismo tiempo lamentarían el triunfo de Uruk.

Uruk, una ciudad real, histórica, hoy reducida a un montón de barro, tiene para nosotros gran importancia más allá de la crónica de uno de sus primeros reyes. En Uruk se inventó la escritura, en Uruk se construyó el primer zigurat y se usó el primer sello cilíndrico. En Uruk se creó el sistema sexagesimal con que hoy seguimos midiendo el tiempo (en segundos y minutos), los ángulos y las coordenadas geográficas. Parece que también allí vivió un rey histórico llamado Gilgamesh, que gobernó la ciudad antes del año 2500 a. e. c., en un momento en el que el ser humano comenzaba a someter la naturaleza talando los bosques y desviando el curso de los ríos para ganar tierras de cultivo, y domando, matando o haciendo huir a animales y personas salvajes. La congoja del Gilgamesh de la epopeya por la muerte de Enkidu puede deberse en parte a que se da cuenta de que su pueblo y él están cambiando el mundo, de que nada volverá a ser como era antes. Gilgamesh el rey, y quienes oían su historia, comprendían quizá la inmensa dificultad, ya en esos tiempos, de conciliar el crecimiento de las ciudades con la pérdida de contacto con el medio natural. Habrían comprendido que, cuando domeña y somete el medio natural, la ciudad da pie al mismo tiempo a una crisis del entorno. Aunque los humanos llevaron también a cabo un cambio que solo parecía tener consecuencias positivas, un cambio que atañó a los caballos.

CABALLOS

«La geografía es la base de la historia», dijo Immanuel Kant en el siglo XVIII anticipándose en doscientos años a la observación de Gilles Deleuze de que los nómadas tienen geografía pero no historia. Johann Herder, uno de sus coetáneos, afinó el comentario y dijo: «La historia es geografía en movimiento». Se trata de una sucinta expresión del inextricable vínculo entre ambas disciplinas o realidades, y en él puede hallarse la razón de que las estepas aparezcan con tanta profusión en la presente historia: los nómadas que provenían de ellas, a quienes ellas dieron forma, habrían de dar forma a nuestro mundo dejando en él una huella más profunda que ninguna otra.

El paisaje y el clima influyen en nuestra forma de ser y de vivir. Ese es el motivo de que sea imposible comprender cómo son Estados Unidos y Canadá si no se conocen las Grandes Llanuras, las herbosas y llanas tierras que se extienden entre el río Misisipi y las Montañas Rocosas, en el pasado tierra de pasto de grandes manadas de búfalos y bisontes y territorio de caza de sioux, cheyenes, comanches y otras tribus nómadas. En Sudamérica sucede lo mismo. Los pumas cazaron en tiempos ciervos y carneros de grandes cuernos en la pampa y en las tierras bajas desde Brasil y Uruguay hasta el sur de Argentina, donde más tarde los gauchos cuidaban de su ganado. La gran llanura del norte de China discurre entre las montañas Yan y las montañas Dabié y Tongbai, y desde un principio fue central en la cultura Han. Pero la llanura más importante de mi relato sobre los nómadas es la Gran Estepa Eurásica, o estepa euroasiática.

«Una amplia llanura sin límites rodeada de una cadena de montes bajos —dice Antón Chéjov de esas estepas—. Escondidos uno detrás de otro, asomando la cabeza, esos montes se funden en un terreno en ascenso que se extiende hasta el horizonte y desaparece en la distancia lila; uno avanza y prosigue y le es imposible discernir dónde empiezan y dónde terminan.»25 Por una vez no se trata de una hipérbole literaria: Eurasia acumula más de una tercera parte de la masa de tierra del planeta y es tan abrumadora su inmensidad, uno de los rasgos más impresionantes de las estepas, que es cierto que «avanza y prosigue» sin término. Desde los prados de Hungría hasta casi las puertas de granito de Chang’an, la primera capital china, este corredor cubierto de vegetación abarca nueve mil kilómetros para comunicar el mar Mediterráneo con el mar Amarillo, Occidente con Oriente.

Ese herboso cinturón está dividido por el macizo de Altái, una hebilla superable de tierras altas y el corazón espiritual de muchas tribus nómadas. A pocos metros sobre el nivel del mar, la estepa occidental se ahorra el clima extremo de inviernos siberianos y abrasadores veranos, sobre todo entre el Danubio y el Volga, donde cortan la llanura varios ríos caudalosos. El este es más duro, más caliente, más frío, más seco, y siempre ha supuesto un reto mayor para la supervivencia de los nómadas: en el invierno de 2010, por ejemplo, nueve mil familias nómadas de Mongolia perdieron todo su ganado a causa del frío y otras treinta mil perdieron la mitad.26

Aun así, como señala el historiador Barry Cunliffe, el corredor de la estepa es uno de los grandes conductos del mundo y, si uno ensilla un caballo en la gran llanura húngara antes de que los prados de azafrán anuncien la llegada de la primavera, puede llegar a Mongolia antes de que empiece su invierno helador, siempre y cuando tenga los papeles en regla, claro. Aparte de cruzar ríos, bosques y marismas, y de abrirse paso a través del macizo de Altái, durante la mayor parte del camino «uno avanza y prosigue» sobre las hierbas de la estepa, los cáñamos y las polígalas. Perdices, avefrías y collalbas aparecen de pronto. Grajos, halcones y águilas te escoltan mientras grillos, langostas y saltamontes te rehúyen. Los viejos montes se alejan hacia la izquierda mientras la brumosa llanura se extiende frente a ti y el arco de un cielo infinito y transparente te cubre a mucha altura. Hoy, esta inmensidad conserva uno de los rasgos geográficos más impresionantes del planeta. ¿Qué debió de parecerles a las gentes que hace miles de años estaban obligadas a viajar a pie sin vehículos de ruedas ni de motor, gentes que compartían la tierra con caballos salvajes?

Los caballos campaban a sus anchas por las estepas porque tienen una constitución que les permite soportar los inviernos más crudos y sus cascos son lo bastante duros para que puedan romper el hielo, apartar la nieve y descubrir las hierbas heladas. Los pobladores de la estepa cazaban caballos salvajes hace más de diez mil años cuando en otras regiones los demás seguían el rastro de uros, cabras y jabalíes. El salto de la caza al pastoreo no fue difícil. En un rebaño típico, un solo semental lidera a yeguas y potros, de manera que, si se lo mata, es posible encerrar a las yeguas en un corral y domar a los machos jóvenes, mucho más dóciles, garantizándose así el abastecimiento de leche y carne para el invierno. Se domaban caballos en las regiones más occidentales de la estepa póntica hace al menos seis mil años y pronto fueron tan esenciales para la supervivencia de los nómadas que empezaron a enterrarlos con el ganado bovino y ovino junto al humano difunto. Luego, algo fundamental cambió la relación entre humanos y caballos: aprendimos a montar.