2

El alba de la guerra en Europa

En una encuesta imaginaria sobre los períodos más importantes de la historia estoy seguro de que no nos encontraríamos el Calcolítico, ni en los primeros puestos ni en los últimos. Tampoco la Edad del Bronce. Y es un error. Porque la Edad de los Metales, que cubre los tres milenios antes de nuestra era en Europa, es una de las fases decisivas de la historia del continente. En realidad, siempre se ha considerado importante porque aparece el metal: primero el cobre (entre 4500 y 2500 a. C., según las zonas), después el bronce (hacia 2200 a. C.), y por último, el hierro (en torno al 800 a. C.). Sin metales hoy seguiríamos fabricando armas, pero no aviones, satélites ni ordenadores. La relevancia del metal no nos debería hacer olvidar otros fenómenos que son igual de importantes o más; entre otros, las diferencias sociales, el patriarcado y la guerra. Aunque no todo empezó en la Edad de los Metales, mucho de lo que empezó entonces sigue teniendo repercusiones en el presente. Al fin y al cabo, hoy todavía vivimos en sociedades con diferencias sociales, patriarcado y guerra.

En el capítulo anterior decía que tras el fin del Neolítico comenzó la guerra en Europa, la guerra de verdad. Existen numerosos elementos que sugieren que la violencia colectiva se volvió más intensa, letal y cotidiana. Las tumbas en las que aparecen puntas de flecha asociadas a esqueletos, por ejemplo, se multiplican exponencialmente y, en general, la producción de flechas creció vertiginosamente.1¿Quizá se caza más? No, sucede justo lo contrario. De hecho, procesos similares se han observado en otras épocas y lugares: las puntas de piedra tallada en Siria se vuelven más elaboradas y de mayor tamaño, y se comienzan a producir en masa a fines del Neolítico. Justo cuando la caza pasa a segundo plano.2

Pero más que la intensificación del conflicto, la clave está en el cambio de su naturaleza. Desde el cuarto milenio a. C., surge una forma de violencia colectiva que se distingue por sus ritos, instituciones, tácticas, estrategias y cultura material. A partir de entonces podremos hablar con propiedad de guerra. Paradójicamente, su aparición viene de la mano de un declive en la violencia aniquiladora, que disminuye en la segunda mitad del tercer milenio. Una buena prueba de ello es que en los casos de muertes masivas por agresiones entre comunidades que conocemos en la Edad del Bronce las víctimas son con mucha más frecuencia hombres en edad militar que subadultos o mujeres. No es que no se cometieran atrocidades, pero debieron de ser menos habituales.

Si a partir del 2500 a. C. se encontró una forma de encauzar la violencia (sin acabar con ella) fue quizá también porque la gente encontró mecanismos políticos y estrategias económicas para lidiar con los problemas a los que se enfrentaron los neolíticos y evitar así crisis como la que acabó con la LBK. Un mecanismo político fue la institucionalización de la guerra —con sus normas y ritos— como forma de relación entre comunidades. Una estrategia económica fue la explotación de otros recursos alimenticios. Es lo que se conoce como Revolución de los Productos Secundarios:3con este nombre se refieren los arqueólogos al comienzo del aprovechamiento de derivados de la ganadería, como la leche, el yogur y el queso, que eran generalmente desconocidos (o poco utilizados) en el Neolítico. En relación con ello está también la introducción del arado, que permite arar más superficie y suelos más profundos, y el abono, que incrementa la productividad de la tierra, ambos relacionados con el uso secundario de los animales, es decir, más allá de su carne y su piel. Una agricultura y una ganadería más productivas pudieron evitar crisis graves y colapsos sistémicos durante el tercer y segundo milenios. Una economía más productiva, sin embargo, significa excedentes que determinados personajes pueden convertir en capital político: a partir de la Edad del Cobre son ya evidentes las diferencias sociales y la existencia de unos jefes que se autodefinen como guerreros. Parece una tautología, pero lo cierto es que la institución de la guerra no se entiende sin la institución del guerrero y ambas se retroalimentan. Porque la identidad guerrera será uno de los motores del conflicto a partir de entonces.

LA IDENTIDAD DEL GUERRERO

Es posible que el guerrero como tal no aparezca hasta fines del Neolítico o inicios de la Edad del Cobre. Antes había individuos que hacían la guerra, pero no está claro que se definieran socialmente como guerreros. Si atendemos al registro arqueológico, es en este período cuando aparece esta nueva identidad, asociada principalmente a los varones. Se trata de personajes que se entrenan para el combate, dedican parte de su tiempo a luchar y desarrollan prácticas sociales y ritos relacionados exclusivamente con el ejercicio de la violencia colectiva. No se trata de soldados profesionales ni de un grupo con dedicación a tiempo completo, porque en este período todavía no existen ejércitos propiamente dichos (para eso tendremos que esperar a la aparición de los estados), pero sí son individuos para quienes la violencia constituye una parte importante de su ser social. En este apartado exploraremos tres aspectos que son fundamentales en la identidad guerrera: las armas, la sublimación de la violencia y la masculinidad.

Las primeras armas

Uno de los ámbitos en los que se observa el cambio en la naturaleza de la violencia es el armamento.4De hecho, en la aparición del armamento. Porque durante el Paleolítico y la mayor parte del Neolítico no existen armas de guerra propiamente dichas. La gente combate y se mata, ya lo hemos visto. Pero no lo hace con herramientas especializadas; no parece que fabricaran unas flechas para cazar y otras flechas para el combate, por ejemplo. En el caso de Europa, la dicotomía arma de caza/arma de guerra solo se generaliza a partir del cuarto milenio. Y donde se aprecia mejor es en las hachas. Las masacres de la LBK descritas en el capítulo anterior se ejecutaron con los mismos útiles que se utilizaban para cortar leña o cultivar la tierra. Es sobre todo a partir del cuarto milenio cuando nos encontramos hachas especialmente diseñadas para el combate (Figura 1). De hecho, en arqueología se las denomina así: hachas de combate o de batalla, y a toda una sociedad calcolítica se le ha dado el nombre de cultura de las Hachas de Combate (lo cual dice mucho, también, del sesgo androcéntrico de los arqueólogos). En distintas regiones de Europa, estos útiles de piedra pulida sirvieron para luchar y para subrayar el prestigio y el estatus de sus dueños.

Las hachas de combate son una adaptación militar de una herramienta ya existente, pero además entonces se comenzaron a fabricar artefactos pensados única y exclusivamente para agredir a otros seres humanos. Es el caso de los puñales. Uno puede usar un puñal para descuartizar animales y otros usos ordinarios, de la misma manera que una bayoneta sirve para abrir latas de conserva, pero está fuera de toda duda que se originaron como arma y símbolo de estatus. Se convierten, además, en símbolo de identidad masculina; por eso los guerreros se entierran con ellos y los representan en esculturas y petroglifos, como veremos.

Entre hombres y puñales se desarrolla una relación íntima que continúa, en algunos lugares del mundo, hasta la actualidad. En el Cuerno de África y el Sahel, por ejemplo. Yo todavía he visto a los Afar con su inseparable cuchillo curvo al cinto. Es parte de la biografía de los varones: se les entrega cuando cumplen quince años en un rito de iniciación y tradicionalmente no podían adornarlo con alambre de cobre o plata hasta que hubieran matado a un enemigo.5A cada enemigo muerto añadían un nuevo adorno.

Figura 1. Hacha de combate. (Museo Nacional de Dinamarca.)

© Artokoloro / Alamy Fotografía de stock / ACI.

A la invención del puñal de cobre, en torno a 3800 a. C., seguirá la de la alabarda hacia 2300 a. C. y a partir de 1600 a. C., la espada. Los mismos tipos de armas se extendieron por amplísimos territorios: la panoplia, compuesta por arco y flechas, brazal de arquero y puñal de cobre, por ejemplo, aparece en toda Europa occidental, mientras que las hachas de combate se distribuyen de forma complementaria por Europa oriental. Esto nos habla de elites guerreras que comparten costumbres y objetos más allá de sus comunidades.

El desarrollo de las armas de guerra supone el inicio de un fenómeno que nos resulta muy familiar: a partir de entonces, en Occidente, la tecnología más avanzada se aplicará siempre primero a la esfera militar. En el mundo contemporáneo tenemos decenas de ejemplos: el motor a reacción, el GPS, los drones o las imágenes por satélite tuvieron una aplicación militar antes de adaptarse a la vida civil. En el caso de la Europa prehistórica, el metal se utilizó primero en armas y solo posteriormente en herramientas agrícolas y artesanales: tres milenios después de su aparición, las hoces se seguían fabricando con piezas de sílex tallado. No tendría por qué haber sido así: África subsahariana y China, como veremos, presentan itinerarios muy distintos.

Hacia finales del segundo milenio a. C., durante la Edad del Bronce, se acabó de configurar en Europa una panoplia formada por casco, coraza, lanza, espada y puñal (Figura 2). Y la panoplia de la Edad del Bronce no cambiará, en esencia, hasta el siglo XVI. Durante tres mil años, el modo europeo de guerrear será una variación del de la Edad del Bronce. Es más, aunque América se invadió con armas de fuego, la mayor parte de los conquistadores iban armados de forma no muy distinta a como lo estaba un soldado 2.500 años antes. La pólvora, al fin y al cabo, tuvo un efecto sobre todo psicológico. Por otro lado, tras su desaparición en el siglo XVII, algunos de los elementos del equipamiento militar prehistórico volvieron a aparecer en las guerras industriales de los siglos XX y XXI: la armadura y el casco se reintrodujeron en la primera guerra mundial y ahí siguen (la armadura en forma de chaleco antibalas). La persistencia de la panoplia implica la continuidad de una forma de experimentar sensorialmente la guerra: el peso de las armas, el sonido del metal, la manera de herir o matar al enemigo.

Otro elemento decisivo en la práctica de la guerra que se generaliza en esta época es el caballo. El caballo se domestica por primera vez en las estepas euroasiáticas hacia el cuarto milenio a. C., se expande por Europa durante el segundo milenio6y se convierte en un arma formidable... hasta la segunda guerra mundial. Una de las últimas cargas de caballería victoriosas fue la de la 1.ª Brigada de Caballería Varsovia del ejército polaco y tuvo lugar el 1 de marzo de 1945. Los jinetes consiguieron derrotar y poner en fuga a los alemanes en el pueblo de Schönfeld, Pomerania. Curiosamente, la caballería triunfó después de que fracasara un ataque con tanques.

© MAN / Valorie Gô, © H. Paitier, Inrap.

© Artokoloro / Alamy. Fotografía de stock / ACI collection Musée de Normandie, Ville de Caen.

Figura 2. Armadura y cascos de la Edad del Bronce, Francia.

En última instancia, hasta los tanques tienen su origen en la Edad del Bronce. Recordemos que en castellano nos referimos al tanque como «carro de combate», y estos, con dos ruedas de radios y tirados por caballos, aparecen por primera vez entre Europa y los Urales en la Edad del Bronce,7entre 2000 y 1700 a. C., y de ahí se expanden al Próximo Oriente y posteriormente a India y China, que lo adoptan entre 1500 y 1200 a. C. Los carros de combate aparecen y desaparecen casi al mismo tiempo en Eurasia: a fines del primer milenio a. C., cuando la caballería los acaba de desplazar. Pero volvieron a entrar en escena, de forma literal, durante la guerra civil rusa (1917-1921), cuando a alguien se le ocurrió montar una ametralladora Maxim en una carreta de caballos, un invento bautizado como tachanka. Las carretas al galope en las estepas ucranianas ametrallando enemigos no debían de ser tan distintas (salvo por la potencia de fuego) de los carros asirios o egipcios lanzando una nube de flechas en el Próximo Oriente. La última versión del carro de combate de la Edad del Bronce es, más que el tanque, el technical: un vehículo todoterreno (generalmente un Toyota) al que se le ha colocado un lanzacohetes o una ametralladora pesada.

Violencia sublime

La guerra no es solo una forma específica de practicar la violencia. Es también una forma de entender y vivir la violencia. Una forma, de hecho, de sublimarla: se ordena, se adorna, se ritualiza y se vuelve mística. Esta sublimación se manifiesta en múltiples aspectos. Para empezar, se invierte un enorme esfuerzo y una gran cantidad de tiempo en fabricar armas, artefactos que únicamente sirven para herir o matar a otros seres humanos. Aunque las hachas de piedra ya eran suficientemente letales, ahora se dedica tiempo (y mucho) a producir hachas que solo sirven para el combate, un combate que cada vez desempeña un mayor papel social y simbólico. Y no solo se dedica esfuerzo a la «industria bélica», sino también a representar esa industria bélica. Es decir, a convertir las armas en imágenes. Los petroglifos de armas en la fachada atlántica durante el tercer milenio a. C. son un buen ejemplo: entre los elementos más representados se cuentan los puñales y las alabardas (Figura 3).8Hasta el final del Neolítico, las imágenes de guerreros o de los elementos asociados a ellos eran muy raras. Y eran raras porque seguramente no había guerreros tal y como los he definido más arriba: individuos que consideraban la guerra una parte importante de su identidad personal. Por eso la convierten en arte. Por eso también se comienzan a enterrar con sus armas, porque a uno lo sepultan con aquello que mejor define su estatus en la sociedad. Y si a los hombres del Calcolítico en adelante los entierran con armas y no con herramientas agrícolas, por ejemplo, es porque se identifican como guerreros y cazadores, y no como agricultores, aunque dediquen mucho más tiempo a cultivar la tierra.

Los procesos de sublimación involucran necesariamente a la estética. ¿Cómo volvemos bello el despotismo? Creando imágenes bellas del déspota (cuadros, estatuas ecuestres) y rodeándolo de belleza (palacios, monumentos). ¿Cómo volvemos hermosa la guerra? Fabricando armas hermosas. He insistido en que se dedica mucho tiempo a las armas, pero hay que tener en cuenta que buena parte de ese tiempo no se emplea en incrementar su letalidad, sino en hacerlas más bonitas. La guerra, así, se vuelve bella: una forma de sublimación que lleva enviando gente al matadero desde hace cinco mil años. Se vuelven hermosas las armas y se vuelven hermosos los guerreros. Las representaciones artísticas son una exaltación del cuerpo de los varones en armas, desde las más abstractas a las más realistas, como los espectaculares guerreros galaicos de los siglos II y I a. C. Con sus dos metros de altura, sus barbas cuidadas y sus espaldas poderosas, son un canto a la virilidad.9Y no se trata solo de arte: en paralelo al desarrollo de las armas, proliferan en Europa los adornos y los objetos asociados al cuidado del cuerpo, como las pinzas para la depilación y las cuchillas de afeitar.10

Figura 3. Representación de dagas de la Edad del Cobre en el petroglifo de Conxo (Santiago de Compostela, Galicia).

Archivo del autor.

La sublimación no consiste solo en volver un fenómeno hermoso desde un punto de vista estrictamente formal, sino también moral. La belleza de las armas y de los cuerpos, de las ceremonias bélicas, del despliegue de los guerreros en el campo de batalla o en los desfiles y rituales no responde únicamente a fines prácticos: es una purificación del acto transgresor que supone matar a otro ser humano. Porque pocos tabús hay tan universales como el del homicidio. Por eso «No matarás» se cuenta entre los diez mandamientos que Jehová dicta a Moisés. Matar es transgredir y para transgredir con la conciencia tranquila es necesario sublimar: una forma de hacerlo es a través de ritos de purificación. Uno de los casos más interesantes es el de las saunas de la Edad del Hierro en el noroeste peninsular. Estos edificios semisubterráneos contaban con varias estancias en las que los guerreros se sometían a diferentes temperaturas y experiencias corporales. Para entrar en una de las salas, por ejemplo, era preciso arrastrarse por un pequeño vano perforado en una losa de piedra decorada con intrincados diseños geométricos. Es posible que los guerreros usaran estos edificios para purificarse en ritos iniciáticos, así como antes y después de los combates.11

La sublimación de la violencia se alcanza de diversas maneras: ritos, armas y arte. Y dentro del arte tenemos que mencionar la poesía de guerra, que seguramente comienza entonces. ¿Cómo lo sabemos? Para empezar, por la Ilíada, que no deja de ser un larguísimo poema bélico cuyos orígenes se retrotraen a la Edad del Bronce (la guerra de Troya ocurrió a inicios del siglo XII a. C.). En la Ilíada, y sobre todo en la Odisea, se nos habla de los aedos, poetas al servicio de los aristócratas que cantan sus glorias guerreras acompañados de la lira. Y además conservamos las propias liras: se han descubierto varios ejemplares datados a fines de la Edad del Bronce. Por si quedaran dudas respecto a su uso en un contexto marcial, en las estelas que representan guerreros en la península Ibérica hacia el 1000 a. C. aparecen sus lanzas, espadas, escudos, puñales... y liras.12

La experiencia estética de la guerra de la que estoy hablando es también una experiencia sensorial. Y eso, de hecho, era la estética en el sentido griego original (aisthesis): todo cuanto afecta a nuestros sentidos, no solo lo bello. Desde este punto de vista, la guerra se convierte en una experiencia estética total (o inmersiva, como diríamos ahora). Por eso, junto a las armas más sofisticadas, aparecen en estos momentos instrumentos de música que participan del teatro de la violencia: pese a lo que nos ha hecho creer El Señor de los Anillos, los cuernos de guerra no tienen origen medieval, sino prehistórico. Como el lur, una especie de trombón de bronce que acompañaba a las huestes escandinavas camino de la batalla (Figura 4). Se crea así un paisaje bélico sonoro en el que participan instrumentos de viento, tambores, cantos marciales y el resonar de las armas con el que los guerreros se lanzan a la batalla y con el que proclaman a sus jefes. El metal ofrece nuevas posibilidades visuales y acústicas: el reflejo del sol en los cascos y corazas, el tronar de los cuernos, el chasquido de la espada contra el escudo. La poesía, de Homero a los romances medievales, las transforma en versos.

Yo he tenido la extraña suerte de haber escuchado el sonido de una guerra premoderna. Fue en Etiopía, entre los Mao de Bambassi, un minúsculo grupo indígena que vive al sur del territorio gumuz. Era diciembre de 2007 y estábamos documentando lo que quedaba de la cultura material de esta minoría maltratada: sus tierras se encuentran hoy invadidas por campesinos de otras etnias y la mayor parte de su cultura material ha desaparecido, reemplazada por la de los grupos dominantes. Aquel día nos encontrábamos en las oficinas de la administración local, no lejos de la aldea donde viven los Mao. Mientras esperábamos a las autoridades oímos un estruendo de trompetas. Nos acercamos al camino que llevaba a las oficinas y nos topamos con dos hileras de hombres armados con lanzas de dos metros y palos arrojadizos, tocando cuernos de búfalo y trompas de calabaza. Un grupo de mujeres los acompañaba en silencio. Las autoridades nos pidieron que nos marcháramos. Lo hicimos, sin entender muy bien qué estaba sucediendo.

Figura 4. Lur de Brudevælte Mose (Dinamarca), hacia 800 a. C.

© Roberto Fortuna y Kira Ursem, Nationalmuseet, Dinamarca. Wikimedia Commons, CC.

De vuelta en el poblado, mientras entrevistaba a una mujer Mao en su casa, volví a oír el resonar de las trompetas. Salí de la cabaña y descubrí a un centenar de individuos bajo un enorme sicomoro, los mismos que nos habíamos encontrado en la administración. Su actitud era poco amistosa. Blandían las armas de manera desafiante mientras formaban una masa cada vez más compacta y cerrada frente a mí. Mi colega etíope Derïb, un genio de las relaciones sociales, hizo magia y salvó la situación. Mientras Derïb hablaba, la actitud de los guerreros iba cambiando y los ceños fruncidos dejaban paso a las sonrisas. Al poco rato estábamos rodeados de Mao que escenificaban un ritual guerrero: unos soplaban trompas y cuernos; el resto gritaban, gesticulaban, agitaban al aire sus lanzas y sus palos arrojadizos (una especie de búmeran) o los blandían como si fueran a lanzarlos, a punto de entrar en combate. Puedo imaginar el terror de quien tuviera que enfrentarse al estrépito de cien guerreros. Y más que imaginar, puedo sentir la fuerza que transmite el sonido de las armas y de los instrumentos cuando se hacen sonar al unísono. La sublimación de la violencia es también la de la comunidad.

Y la comunidad Mao la necesita más que nunca. Su visita a la administración se debía a la desaparición de un niño en la aldea. Exigían a las autoridades que comenzaran una investigación. Controlados por un estado poderoso, la violencia para los Mao de Bambassi ya no es más que un acto teatral: una ceremonia para hacerse escuchar cuando nadie quiere escucharlos. También un acto de memoria colectiva, para recordar lo que una vez fueron.13

Patriarcas y amazonas

Es a partir del cuarto milenio cuando se puede hablar con bastante seguridad de sociedades patriarcales en Eurasia.14El concepto de patriarcado hace referencia a una forma de sociedad en la cual la mujer se encuentra sometida al varón desde el punto de vista político, social, económico y simbólico, y en la que funciona una ideología que explica y legitima su estatus inferior. La emergencia del patriarcado coincide con un proceso de individualización de los varones, de jerarquización, división de funciones y control masculino de las tecnologías. No existe un patriarcado sino múltiples, con diversos grados de dominación y violencia física o simbólica. En el caso de Europa, disponemos de pruebas que apuntan a formas de organización social y de ideología de tipo patriarcal a partir del Calcolítico, entre el cuarto y tercer milenios a. C.

Las tumbas constituyen una de esas pruebas. Aunque no todas son tan elocuentes como el hipogeo calcolítico de Ponte di San Pietro en Viterbo (Italia), de inicios del tercer milenio a. C.15En esta tumba excavada en la roca apareció el cuerpo de un varón de unos treinta años acompañado de sus armas: hacha de cobre, hacha de combate de piedra, daga y carcaj con flechas. Seguramente también arco, hoy desaparecido. No hay duda de que se trata del enterramiento de una persona de estatus para la cual su identidad guerrera era lo más importante. A sus pies se encontró el esqueleto de una mujer sin apenas ajuar: una lezna de cobre y tres pequeños adornos. Todo apunta a que fue sacrificada a la muerte de su señor, una radiografía del patriarcado en su versión más extrema. Es un caso poco habitual, pero no único: durante la Edad del Bronce se conocen varias tumbas de señores guerreros con mujeres sacrificadas, posiblemente concubinas.16Se suele definir el poder soberano como el poder de decisión sobre la vida y la muerte de otros, y este es el que algunos jefes guerreros de la Edad de los Metales disfrutaron en relación a sus mujeres, esposas, esclavas y amantes.

Es cierto que, por lo general, la dominación de la mujer no se manifestó de forma tan extrema. La subyugación más común fue la simbólica: las mujeres desaparecen al mismo tiempo que aparece la guerra. Se ve en el propio lenguaje; recordemos que el Calcolítico coincide con la expansión de los pueblos indoeuropeos y las lenguas indoeuropeas se caracterizan, entre otras cosas, por el uso del masculino como género universal. Toda una cosmovisión que se refleja en cuestiones tan insospechadas como la elección de montura; un estudio ha demostrado que los guerreros de la Edad del Bronce utilizaban tres veces más caballos que yeguas.17A las mujeres se las invisibiliza también en el arte: pensemos en el caso de los petroglifos del tercer y segundo milenios a. C. Todos los objetos que podemos reconocer en los grabados se relacionan con el mundo de los hombres y de la guerra. No hay objetos, actividades ni figuras femeninas. Uno de los conjuntos de arte rupestre más espectaculares de este período es Mont Bégo, un santuario en los Alpes Marítimos (Francia) con 100.000 petroglifos, de los cuales 40.000 son figurativos.18Los principales motivos representados son cabezas de animales con cuernos (70 %), armas (6,5 %) y arados con bueyes (3 %). Se trata, otra vez, de un mundo única y exclusivamente masculino en el que la violencia desempeña un papel importante. Lo que una sociedad decide convertir en imágenes nos dice mucho de los valores de esa sociedad.

La relación entre virilidad y violencia adopta otras expresiones materiales. Las hachas de combate, por ejemplo, muestran en algunos casos un característico remate en forma de glande (véase Figura 1) que demuestra de manera elocuente la asociación entre arma y sexo masculino. Hay otros ejemplos: el más extendido es el de las estatuas menhir que se levantaron desde Ucrania a Portugal y que representan a mujeres u hombres. Es fácil distinguirlos: a las mujeres se las identifica por sus senos (a veces la vulva) y a los hombres por sus armas; las hachas y los puñales han sustituido al pene19(Figura 5). En ocasiones de forma excesiva: en la estela de Lagundo (norte de Italia), al guerrero se lo representa con catorce hachas y nueve puñales. No hace falta ser psicoanalista para saber que aquí está pasando algo. La conexión entre falo y arma continúa, de hecho, en la actualidad: recordemos a los marines de La Chaqueta Metálica de Stanley Kubrick (1987) cantando «Aquí mi fusil, aquí mi pistola» (y para que quede claro a qué pistola se refieren, se agarran los genitales). Es muy posible que ese vínculo surja, precisamente, en la transición entre el Neolítico y la Edad de los Metales. Mientras los hombres ganan poder e individualidad, las mujeres quedan relegadas a su función reproductiva y doméstica. Su cultura material es la del hogar, las relaciones y los cuidados: cerámica de cocina, molinos, útiles de tejido. La política, la individualidad y la guerra son cosa de hombres.20

La política se hace en el campo de batalla y en el bar, por así decir. Porque algo que llama la atención en el cuarto y el tercer milenio es la aparición en casi todas las culturas europeas de recipientes para servir y consumir bebidas alcohólicas:21para eso se utilizaban las cerámicas cordadas que dan nombre a la cultura arqueológica correspondiente y los vasos campaniformes, una de las vasijas más comunes e identificables de la Prehistoria europea. Es en este caso donde mejor se observa la vinculación entre guerreros y alcohol. Porque las cerámicas con forma de campana se extienden por el occidente de Europa al mismo tiempo que la panoplia del guerrero calcolítico, con su hacha de cobre, su arco y sus flechas. Y se depositan al mismo tiempo en las tumbas. Consumir cerveza mientras se rememoran cacerías o batallas configura un tipo de identidad masculina basado en la violencia y la camaradería. Aquí podemos ver el embrión de las fratrías guerreras que conocemos durante el primer milenio a. C. Se trata de sociedades de hombres unidos no por lazos de sangre, sino por afinidad y función, y que comparten líder y rituales iniciáticos. Como tantos otros fenómenos de la prehistoria reciente, también el de las fratrías perdura en la época contemporánea, aunque asociado fundamentalmente a grupos marginales: desde los Freikorps, veteranos de extrema derecha que sembraron el terror en la Alemania de Weimar, a las maras de Centroamérica en la actualidad. A pesar del vínculo entre violencia y patriarcado, la práctica de la violencia no estuvo solo restringida a los hombres al final de la Prehistoria. Hubo una región de Eurasia donde las mujeres también fueron guerreras.

Figura 5. El ídolo de Kernosovsky (Ucrania), cultura yamnaya, hacia 2500 a. C. Una muestra de la obsesión de los patriarcas calcolíticos con las armas.

© Narada Lefvf.

En Agighiol (Rumanía) en 1931 y en Vratsa (Bulgaria) en 1965, se excavaron dos túmulos funerarios casi idénticos. En cada uno de ellos se enterró a una pareja acompañada de un fastuoso ajuar compuesto por cascos, grebas, flechas y caballos, así como vajilla de plata y cerámicas griegas. La interpretación parecía evidente: se trataba de guerreros de elite y sus esposas. Pero los análisis de los esqueletos en 2010 demostraron que en realidad los restos pertenecían a cuatro mujeres: cuatro aristócratas guerreras al servicio del rey de Tracia, Kolys I (382-359 a. C.).22

Lo que sucedió en Agighiol y Vratsa se lleva repitiendo desde los años noventa en una amplia zona que comprende del Danubio al mar Caspio y del mar Negro a Siberia. En este territorio, habitado por los sármatas y escitas de los textos clásicos, las mujeres realizaron actividades habitualmente restringidas a los varones: guerrearon, cazaron y montaron a caballo. Los autores griegos y romanos describieron reiteradamente a las amazonas, pero los investigadores las consideraron un mito hasta que los análisis antropológicos y posteriormente los genéticos confirmaron su existencia. Hoy conocemos cientos de tumbas de amazonas, entre el siglo X a. C. y el III d. C. Las mujeres aparecen acompañadas de ajuares típicamente bélicos: carcajes repletos de flechas, espadas, lanzas, hachas de combate, cotas de malla, caballos y atalajes ecuestres. Son las herramientas de mujeres guerreras y cazadoras: en una tumba de Tiflis (Georgia), a una mujer la enterraron con las garras de los leopardos que cazó.23Y jinetes: muchos esqueletos muestran fracturas típicas de caídas del caballo. No renunciaron, sin embargo, a elementos generalmente asociados a la identidad femenina, como los pendientes de oro y collares de perlas y piedras preciosas. La riqueza de los ajuares demuestra que la gran mayoría de estas tumbas pertenecieron a mujeres de alto estatus.

Algunas de ellas eran muy jóvenes, de entre diez y quince años de edad, porque su entrenamiento comenzaba en la pubertad (Figura 6). Otras son mujeres maduras y algunas madres con niños. Ni la edad ni la situación familiar parece que fuera incompatible con la práctica de la guerra. Podríamos pensar que las armas depositadas junto a las mujeres no representan realmente sus actividades militares, sino ofrendas simbólicas, quizá depositadas por maridos y padres. Los esqueletos lo desmienten. Se han documentado numerosas heridas de guerra: flechas incrustadas en los huesos, cráneos con fracturas provocadas por hachas de combate, heridas defensivas en los brazos, marcas de corte de espadas y puñales...24

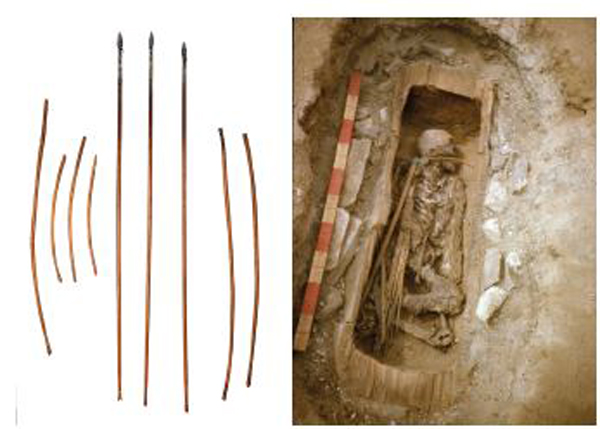

Figura 6. Enterramiento de una amazona de trece años con sus armas en Saryg-Bulun, República de Tuva. Se excavó en 1988 pero solo se identificó correctamente como una chica gracias a la genética en 2020.

© A. Yu Makeeva. © Kilunovskaya etc., 2020.

RITUALES DE GUERRA

En el capítulo anterior hablaba del surgimiento de los primeros rituales de victoria durante el Neolítico: la mutilación del enemigo, los trofeos y las fiestas. Como cabría esperar, la institucionalización de la guerra trajo consigo un crecimiento y diversificación extraordinarios de estos rituales. Un tipo de rito que se extendió a lo largo de toda Europa durante la Edad del Bronce es el de las ofrendas de armas. Los guerreros las depositaban en puntos muy concretos del paisaje: rocas prominentes, lagos, pantanos, vados y estuarios. Todos tienen en común el ser espacios de frontera, marginales desde un punto de vista político y geográfico, posiblemente neutrales.25Durante la Edad del Hierro se siguieron usando ríos y lagos, pero se construyeron además por primera vez santuarios específicos en los que se sacrificaban enemigos, caballos y armas. En este apartado exploraremos estas celebraciones de la guerra como exceso, que al final es en lo que consiste la guerra: en un despilfarro de vida y riqueza.

Agua, roca, armas

Existen dos versiones sobre la manera en que el rey Arturo se hizo con su mítica espada, Excalibur. En la más famosa, Arturo la extrae fácilmente de una roca después de que varios nobles lo hubieran intentando y hubiesen fracasado, porque solo un verdadero rey podía poseerla. En otra versión, Arturo recibe Excalibur de la Dama del Lago. En ambas, el final de la espada es similar: el rey, herido de muerte, pide a un caballero, Sir Bedivere, que la arroje al agua. Sir Bedivere evita hacerlo dos veces: solo a la tercera cumple las órdenes de Arturo y puede este entonces partir hacia el otro mundo. Agua, roca, arma. El trío simbólico del ciclo artúrico tiene su origen hace cinco mil años. No es extraño, porque el rey Arturo se encuentra más cerca culturalmente de la Edad del Bronce que de los caballeros bajomedievales que protagonizan películas como Excalibur de John Borman (1981). El personaje real, después de todo, fue un jefe pagano en la Britania del siglo VI d. C. Y su relación con la guerra, el paisaje y los espíritus no fue tan distinta de la de los jefes paganos de los dos mil años anteriores.

La costumbre de arrojar armas y adornos a las aguas o esconderlos en afloramientos rocosos está bien atestiguada desde el Calcolítico y alcanza su apogeo (o su paroxismo, según se vea) durante la Edad del Bronce. A partir sobre todo de 1500 a. C., las aguas de Europa se llenaron de armas y se continuaron llenando hasta los inicios de la Edad Media. Tanto es así que en las sagas nórdicas todavía se habla de ríos que fluyen con espadas y lanzas.26También en la península Ibérica fluyeron en las aguas espadas y lanzas. Aunque en ningún sitio con tantas como en la ría de Huelva durante el siglo X a. C. Cerca de la ciudad, las operaciones de dragado descubrieron en 1923 un gran depósito de objetos de bronce.27Posteriores hallazgos elevaron el número de artefactos a más de 400, de los cuales casi el 90 % son armas: espadas, puñales, lanzas, regatones, puntas de flecha y cascos (Figura 7). Ha habido mucho debate en torno a este depósito, pero hoy en día el consenso es que se trata de ofrendas votivas. Lo más probable es que se realizaran desde un barco, dado que los restos aparecieron en mitad de la ría, y el propio barco, hundido intencionalmente, debió de ser parte de la ofrenda, porque entre los bronces se encontraron en su día fragmentos de madera. Sabemos que los barcos se utilizaron en este tipo de ceremonias votivas: el caso más espectacular es el de Hjortspring (Dinamarca),28una embarcación de guerra que se cargó con centenares de espadas, escudos, lanzas y cotas de malla, solo para hundirla después: el conjunto se ofrendó a los dioses en algún momento del siglo IV a. C.

Tanto en Hjortspring como en la ría de Huelva inutilizaron las armas a conciencia como parte del ritual de sacrificio. Esto nos habla de un concepto del armamento (y de los objetos en general) muy distinto del que tenemos hoy: entonces las armas se consideraban análogas a los seres vivos. Tenían espíritu, y por eso, seguramente, recibían nombres: Excalibur, Balmung, Tizona. Las armas se convirtieron además en una extensión orgánica del cuerpo del guerrero; recordemos que arm en inglés significa arma y brazo.

¿Qué llevó a los habitantes de Huelva de hace tres mil años a destruir semejante cantidad de riqueza? Es posible que fuera una victoria militar (o varias), sobre todo si atendemos a casos similares de la Edad del Hierro. La ría es un lugar estratégico que pone en comunicación Atlántico y Mediterráneo, la costa y el interior de la Península —a través de la Vía de la Plata— y los recursos minerales (plata y estaño) con un puerto natural de primera importancia. Este puerto comenzó a crecer poco después de que se depositaran los bronces, y tenemos constancia de ello porque en la ciudad de Huelva (la antigua Onuba) se ha encontrado desde marfil africano a cerámica fenicia y chipriota de los siglos X y IX a. C.,29antes de que los fenicios colonizaran el sur de la península Ibérica. Las estelas de guerrero, a las que me he referido más arriba, se datan más o menos en la misma época. Es posible que las aristocracias del sudoeste peninsular se vieran involucradas en guerras por el control del territorio y de unos recursos cada vez más preciados. Y es posible que la facción victoriosa decidiera ofrendar a los dioses las armas de sus enemigos. El análisis de los bronces demuestra que fueron fabricados localmente, lo que refuerza la idea de conflictos entre comunidades de la zona.

Figura 7. Espadas del depósito de la ría de Huelva.

© Oronoz / Album.

La costumbre de arrojar armas al agua continuó durante la Edad del Hierro, como atestigua el barco de Hjortspring que he mencionado. Este período se extiende desde el año 800 a. C. aproximadamente hasta la conquista romana, y en el caso del norte de Europa hasta la misma Edad Media. Uno de los yacimientos fundamentales para definir la Edad del Hierro fue precisamente un lago repleto de ofrendas, aunque durante mucho tiempo no se supo que eran exactamente eso.

En 1857, Europa Central sufrió una gran sequía. En el lago suizo de La Tène, el agua descendió a niveles que no se habían vistos en siglos. Y con el descenso del agua, comenzaron a emerger espadas, escudos, lanzas y huesos. Los hallazgos fueron tan numerosos que permitieron definir una fase de la Edad del Hierro y le dieron nombre: el período de La Tène, entre mediados del siglo V y finales del siglo I a. C. Poco antes del descubrimiento, en los lagos suizos ya se habían encontrado restos prehistóricos de otras épocas: en concreto, poblados palafíticos del Neolítico y la Edad del Bronce; por ello los nuevos hallazgos, aunque más recientes, se interpretaron también como vestigios de poblados lacustres. Pero hay algo que no encaja en esta hipótesis. Porque los objetos de La Tène no tienen mucho que ver con la vida cotidiana de una comunidad prehistórica. La gran mayoría son armas, mientras que los restos de fauna no pertenecen a vacas y ovejas, como cabría esperar de una aldea de la Edad del Hierro, sino a caballos. Los hallazgos se recuperaron de forma poco sistemática (estamos hablando de mediados del siglo XIX, cuando la arqueología estaba en pañales). Pero entre 1908 y 1914 se llevaron a cabo excavaciones científicas que permitieron aclarar un poco más el panorama. En este caso se pudo observar que las lanzas, espadas y escudos habían sido arrojados desde un puente de madera, del que se encontraron los pilares. Estamos por tanto ante un ritual bélico.30¿Y qué celebraban? Posiblemente victorias militares. Además de los objetos mencionados, también aparecieron restos humanos, calaveras con lesiones, un esqueleto completo que parecía tener una soga atada al cuello, otro con una punta de lanza... Puede que se trate de enemigos ofrendados a las divinidades de las aguas, de la misma manera que se ofrendaron armas. Los lagos continuaron recibiendo sacrificios hasta el final de la Prehistoria e incluso en época romana y altomedieval. Pero en la Edad del Hierro surgieron otros espacios para realizar rituales de guerra.

Cabezas cortadas y montones de huesos

En una escena memorable de El Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad (1902), el protagonista —el marino Charles Marlowe— llega a un puesto comercial en mitad de la selva tras un largo viaje remontando el río Congo. Al frente del puesto se encuentra el señor Kurtz, un empleado de la compañía de trata de marfil para la que también trabaja Marlowe. El complejo, semiabandonado y comido por la vegetación, está rodeado por una empalizada con extraños adornos de madera. Marlowe toma los binoculares para observarlos con más detalle y pronto sale de su error, porque lo que ve no es un remate de madera, sino una cabeza. «Allí estaba, negra, seca, hundida, con los párpados cerrados, una cabeza que parecía dormir en el remate de aquel poste», rememora. Todos los adornos eran trofeos humanos. «Aquellos bultos redondos no eran motivos ornamentales sino simbólicos. Eran expresivos y enigmáticos, asombrosos y perturbadores, alimento para la mente y también para los buitres», reflexiona Marlowe.

El señor Kurtz de la novela de Conrad, como el coronel Kurtz de Apocalypse Now (1976), la película de Francis Ford Coppola basada en el libro de Conrad, es un individuo perturbador e implacable, que ha ido un paso más allá y ha abrazado la oscuridad. Se trata de personajes que han creado un culto necrófilo capaz de inspirar terror (y lealtad) en regiones enteras. Ninguno de los dos Kurtz, sin embargo, habrían llamado demasiado la atención en la Europa de finales de la Edad del Hierro. Porque en los últimos siglos antes de nuestra era, cortar cabezas, ensartarlas en empalizadas, colgarlas de los arreos del caballo o colocarlas en el acceso a un asentamiento se convirtió en algo habitual, según nos cuentan los autores romanos y griegos, como Julio César, Estrabón y Diodoro Sículo. Y la arqueología. Las pruebas son abrumadoras.31

En el actual territorio de Cataluña, por ejemplo los pueblos conocidos como iberos fijaban cráneos con gruesos clavos de hierro a las paredes y las puertas de sus casas y poblados.32En Puig Castellar aparecieron doce, uno de los cuales con un clavo que lo perforaba verticalmente, probablemente para fijarlo al remate un poste, al estilo de los que adornaban la factoría de Kurtz en el Congo. En el poblado de Puig Sant Andreu, en cambio, los clavos perforan la frente de las calaveras. El número en este caso es muy superior: entre 40 y 50, posiblemente víctimas de diversos combates. En varios de los cráneos de la Edad del Hierro localizados en Cataluña se han identificado lesiones perimortem que demuestran que nos hallamos efectivamente ante guerreros caídos en la lucha —pero no todos lo eran: en Puig Castellar había cráneos femeninos y no tenemos constancia de guerreras entre los iberos—.33En ocasiones, además, los cráneos (y otros restos humanos) aparecen asociados a armas sacrificadas, especialmente espadas, que confirman el carácter bélico de los trofeos. Y sabemos por las fuentes escritas de la pasión de los iberos por la mutilación del enemigo: lo cuenta el historiador Diodoro Sículo cuando habla de la toma de Selinunte por los cartagineses en 409 a. C., en la que participaron mercenarios ibéricos. Tras la conquista de la ciudad, se dedicaron a cortar las cabezas y manos de sus enemigos y a ensartarlas en lanzas y estacas o a colgárselas de la cintura. Los despojos de los enemigos (huesos y armas) fueron a parar muchas veces a capillas domésticas o espacios de reunión de familias o fratrías de guerreros.

Las cabezas y los despojos del enemigo también decoraron santuarios. En ocasiones se trata de representaciones de cabezas cortadas. El caso más famoso es el del oppidum de Entremont, en el sur de Francia, donde se descubrieron esculturas y relieves de trofeos humanos en piedra, algunos perturbadoramente realistas. Una de las estatuas más famosas representa a un guerrero sosteniendo sobre su regazo cinco cabezas (Figura 8). La historia de Entremont resulta tan intrigante como su arte. Las esculturas se esculpieron en el siglo III a. C. y se exhibieron a lo largo de una calle que conducía a un edificio religioso en el centro del poblado. Dos siglos más tarde, el conjunto escultórico fue completamente destruido y los restos, decapitados y mutilados, se utilizaron para pavimentar la calle. Por si esto no fuera poco, a las representaciones de cabezas cortadas las reemplazaron cráneos de verdad: no menos de quince, incrustados con clavos de hierro en postes de madera. Se ha sugerido que una rebelión pudo haber acabado con las elites del oppidum, tras lo cual fueron ejecutadas y sus cabezas expuestas en la vía pública.34

Ningún santuario es tan sobrecogedor como el de Ribemont-sur-Ancre. Situado en la región del Somme, en el nordeste de Francia, este espacio de culto prehistórico apareció por casualidad en 1982 durante las excavaciones de una ciudad romana que se llevaba investigando desde hacía veinte años.35Los arqueólogos descubrieron que tres siglos antes de la fundación de la ciudad, el sitio había sido escenario de rituales de victoria en los cuales se ofrecieron a los dioses los cadáveres de cientos de enemigos. En total, se recuperaron cerca de 50.000 huesos humanos. Una parte procedía de una estructura construida íntegramente con ellos, en cuyo interior había un pozo con restos incinerados de al menos 300 personas y 50 caballos. Posteriores excavaciones localizaron dos osarios más con un elemento en común: solo había huesos largos (fémures, tibias, radios, húmeros), ni un solo cráneo. ¿Cómo se explica esto? La respuesta es sencilla: los guerreros vencedores decapitaron a los muertos en el campo de batalla, entregaron el cuerpo en el santuario y se llevaron la cabeza para decorar su poblado o su vivienda. Que se cortaron cabezas se deduce además por los tajos que aún se pueden ver en las vértebras cervicales. Los cuerpos decapitados se colgaban de una estructura de madera donde se iban pudriendo bajo el sol y la lluvia (Figura 9). Una vez que se desmoronaban, los sacerdotes recogían los restos y los depositaban en los osarios. Junto a los huesos aparecieron cerca de diez mil piezas de armamento (espadas, vainas de espadas, escudos, lanzas), que se corresponden a un mínimo de 500 panoplias. El arqueólogo que excavó Ribemont, Jean-Louis Bruneaux, consideró al principio que el santuario estuvo en uso en torno a un siglo y que a él iban a parar los despojos de guerreros enemigos caídos en varias batallas. Posteriormente propuso una teoría más intrigante.

Figura 8. Escultura de cabezas cortadas que sostenía un guerrero en su regazo, Entremont (Francia), siglo III a. C.

© Ivan Vdovin / Alamy Stock / ACI.

Entre los restos se localizaron varias monedas armoricanas de oro. Pero Ribemont se encuentra en territorio belga, no armoricano: Armórica (famosa por ser la patria de Astérix y Obélix) ocupaba Bretaña y Normandía, al oeste de la Galia Bélgica. Bruneaux ha sugerido que en el santuario se celebró la victoria de una gran batalla entre galos belgas y armoricanos que tuvo lugar entre 280 y 260 a. C., que es la fecha de las monedas. En apoyo de esa teoría aduce dos argumentos más: por un lado, la tipología de las armas en los osarios casaría mejor con el origen armoricano de los vencidos; por otro, las excavaciones revelaron un cuarto osario de naturaleza bien diferente. Aquí se localizaron los restos de sesenta guerreros a los que se había aplicado un ritual funerario distinto: habían dejado los cadáveres expuestos a la intemperie para que los devoraran los buitres y posteriormente habían incinerado los despojos. Este rito es habitual entre diversos grupos célticos (como los celtíberos) y se considera el más honroso para un guerrero caído en combate. Las armas asociadas a los huesos en este caso diferían de las de los otros osarios y probablemente eran de origen belga. Se trataría, pues, de los guerreros que cayeron luchando contra los invasores de Armórica. De ser cierta la hipótesis de un único enfrentamiento, estaríamos hablando de una gigantesca batalla, en la que debieron de participar no menos de dos mil combatientes. Por lo que sabemos, no fue la única batalla de esas proporciones a fines de la Prehistoria.

Figura 9. Reconstrucción del trofeo de Ribemont-sur-Ancre con cadáveres decapitados en descomposición. Dibujo del autor según las excavaciones de Jean-Louis Bruneaux.

LAS FORMAS DE MATAR

El registro arqueológico y las fuentes escritas durante el primer milenio a. C. indican que existieron al menos tres modalidades de violencia colectiva: la razia, las batallas campales y el duelo singular. El duelo se encuentra estrechamente vinculado al surgimiento de las desigualdades sociales, porque son guerreros pertenecientes a las elites quienes se enfrentan en ellos. La Ilíada nos ofrece un retrato fidedigno de este tipo de combates, que eran, ante todo, una forma aristocrática de relación social, como los banquetes y los intercambios de regalos. Los duelos dejan dos formas de rastro arqueológico. Por un lado, las melladuras en las espadas, que indican que, efectivamente, se emplearon en combate y no solo como símbolos: los estudios de trazas han revelado que la mayoría de las armas analizadas participaron en guerras o en duelos.36Por otro lado, contamos con las armas en sí, que se volvieron cada vez más costosas y complejas —extravagantes incluso—, como corresponde a su uso aristocrático: espadas y puñales con pomos de oro y nielados de plata, corazas repujadas y cascos decorados. Es en estos últimos donde encontramos la mayor inversión simbólica y no por casualidad, puesto que se trata de la parte más prominente y visible del cuerpo y la de mayor simbolismo (por eso se le corta al enemigo). No hay más que pensar en la personalización de los yelmos de los caballeros bajomedievales o renacentistas o los kabuto de los samuráis. Un buen ejemplo son los denominados cascos hispano-calcídicos de Aranda de Moncayo (Zaragoza), desgraciadamente descubiertos por un expoliador y vendidos en el extranjero (Figura 10).

Figura 10. Dos de los cascos hispano-calcídicos de Aranda de Moncayo.

© José Garrido. Museo de Zaragoza.

Para la mayor parte de la población, sin embargo, la violencia adoptó una cara menos amable que la de un combate de esgrima. Las razias, a veces extremadamente sangrientas, y las batallas, en las que combatían comunidades enteras de varones sin distinción de clase, no han sido tan romantizadas como los duelos, pero fueron la experiencia mayoritaria.

Razias

Aunque podemos inferir que el modelo de la razia continuó siendo habitual durante la Edad de los Metales, para la Edad del Bronce tenemos escasa constancia de su existencia.37Es posible que las fortificaciones, que se vuelven más habituales a partir del Calcolítico, dificultaran la táctica del asalto aniquilador. Porque no es lo mismo atacar una aldea rodeada por una empalizada o un foso de metro y medio de ancho que tomar por las armas el poblado de Los Millares (Almería), un asentamiento calcolítico fundado en 3200 a. C. al que se rodeó de tres murallas con baluartes y saeteras. En su interior (y en los fortines que lo rodean) se descubrieron muchas puntas de flecha e incluso talleres donde se fabricaban, pero en las necrópolis no se han detectado por ahora individuos con traumas causados por agresiones.38Algunos paisajes se fortificaron casi por completo durante la Edad del Bronce. Es el caso de Cerdeña. Los nuraghi, de los que se conocen unos siete mil, son auténticos castillos prehistóricos con torres que conservan varias plantas de altura. Una de las experiencias arqueológicas más increíbles de las que he disfrutado ha sido excavar en el interior de uno de ellos, estar dentro de una fortaleza perfectamente conservada de hace 3.500 años. Es también una sensación opresiva, porque los muros tienen un grosor de varios metros y los techos están cubiertos por falsas bóvedas. La única forma de rendir estos búnkeres sería por hambre.

No obstante, las fortificaciones por sí solas no explican la disminución de razias de exterminio en la Edad del Bronce. Porque en ninguna otra época de la Prehistoria hubo tantos poblados amurallados como en la Edad del Hierro y, sin embargo, es precisamente entonces cuando volvemos a encontrarnos con masacres salvajes. Y eso a pesar de que en algunas zonas la granja, aldea o ciudad fortificada se convirtió en la única modalidad de asentamiento. Los hay de todos los tipos: desde los broch escoceses (una casa-torre aislada) hasta los gigantescos oppida, ciudades de miles de habitantes que podían alcanzar las 400 hectáreas y contar con siete u ocho kilómetros de murallas. Se ha discutido mucho sobre si estas defensas tenían un fin práctico o meramente simbólico. Sin quitarle importancia a lo simbólico, en mi opinión no hay duda de que un paisaje fortificado equivale a un paisaje de conflicto. No conocemos históricamente ninguna sociedad que se preste al esfuerzo titánico de levantar muros de piedra de varios metros de alto ni que renuncie a la comodidad de vivir en un espacio en llano y abierto solo porque las murallas quedan bonitas o demuestran identidad de grupo. Hay otras formas más fáciles de hacerlo.

Todo indica que, en términos generales, la violencia intercomunitaria durante la Edad del Hierro, y concretamente a partir del siglo V a. C., se volvió endémica. Está claro que las murallas actuaron como elementos disuasorios y consiguieron prevenir más de una razia. Pero ni siempre fue así, ni en todas partes. Cada vez conocemos más ejemplos de poblados a los que las murallas no les libraron de un baño de sangre.39En Inglaterra existen varios casos, en parte porque es uno de los lugares donde más se ha desarrollado la arqueología de la Edad del Hierro.

Un ejemplo es el de Fin Cop (Derbyshire).40El castro se levantó sobre un cerro rocoso a finales del siglo V a. C. y tuvo una vida corta: un siglo más tarde, cuando los habitantes estaban construyendo una segunda muralla defensiva —señal de que las cosas no iban bien—, un ataque enemigo destruyó el poblado y acabó con sus habitantes. Quien fuera que lanzó el ataque, no tuvo piedad: en el foso, los arqueólogos encontraron los restos de quince personas, todas, excepto una, mujeres y niños, e incluso algunos recién nacidos. Después de matarlas las arrojaron a la zanja de cualquier manera y a continuación derribaron la muralla, que fue a caer sobre los cadáveres. Los sondeos solo desenterraron una pequeña parte del total del foso, así que lo más probable es que haya muchos más muertos. Estamos ante un ejemplo típico de una razia de venganza. El objetivo no era conquistar el poblado —quedó destruido y abandonado tras el asalto—, sino castigar a sus habitantes. Es posible que los supervivientes, si los hubo, escaparan a otros pueblos o fueran capturados y convertidos en esclavos. A unos 190 kilómetros al sudeste de Fin Cop, la aldea de War Ditches en las afueras de Cambridge, tuvo una existencia similar: se empezó a construir en el mismo momento y fue destruida antes de que se acabara de construir y en la misma época que arrasaron Fin Cop.41Al igual que en este poblado, en War Ditches se han encontrado cadáveres, con frecuencia desarticulados, quemados y con lesiones de diverso tipo. Demasiada casualidad: es verosímil que se trate de un gran conflicto a escala regional.

Uno de los ejemplos más escalofriantes de razia aniquiladora es el que se documentó en Sandby Borg, en el sur de Suecia. La masacre ocurrió a fines de la Edad del Hierro (que en este caso llega al siglo V d. C.).42Sandby Borg era una aldea costera rodeada por una muralla de piedra en la que vivían un centenar de personas (Figura 11). Residían en amplias casas rectangulares compartidas por familias extensas. Cultivaban la tierra, pescaban y comerciaban, como en cualquier otro poblado escandinavo de ese período. El proyecto arqueológico, de hecho, tenía por objetivo conocer la vida cotidiana en una aldea característica del final de la Edad del Hierro. Nada espectacular ni fuera de lo común. Pero los hallazgos pronto demostraron que había poco de común en Sandby Borg. Porque en las casas comenzaron a aparecer objetos preciosos —broches, monedas y anillos de oro— dispersos por las distintas estancias del poblado. No es lo que uno se suele encontrar en una aldea de la Edad del Hierro, básicamente porque cuando uno se muda no se deja las joyas detrás. Era evidente que había sido abandonado de forma precipitada. Y no hizo falta esperar mucho para saber de qué manera.

Porque enseguida comenzaron a aparecer restos humanos. Esqueletos de hasta 26 personas: adultos, ancianos y adolescentes. Asesinados. Sus cuerpos yacían allí donde los habían matado, dentro de las viviendas. Una decena de personas mostraban lesiones causadas por espadas y hachas. ¿Por qué se dejaron tantas joyas los agresores? Porque fue un ataque relámpago y por sorpresa: llegaron, mataron, saquearon y se fueron. Y además, el principal objetivo no era robar: era aniquilar, así que no perdieron mucho tiempo desvalijando los cadáveres. El objetivo de la razia también era aterrorizar, quizá mostrar a todo el mundo quiénes eran los nuevos amos del territorio. Sandby Borg era un poblado pequeño pero rico, que controlaba el comercio con Roma, como muestran las monedas del imperio. Los asaltantes querían probablemente hacerse con la ruta comercial que pasaba por este tramo de costa. Y al más puro estilo mafioso, no solo acabaron con sus competidores, sino que lo hicieron de forma que el recuerdo de la masacre perdurase. Que el terror enraizara en el paisaje. Lo consiguieron: el silencio se adueñó de Sandby Borg durante 1.500 años.

Los ejemplos que he descrito tienen varios elementos en común. Se trata de razias de exterminio, en las que no se respetó la vida ni de los niños. Los asentamientos quedaron abandonados y no se volvieron a ocupar nunca más. Nadie regresó para enterrar los cuerpos y las ruinas se convirtieron, quizá, en lugares malditos. Hay una diferencia importante también: en Fin Cop se mató a mujeres. En Sandby Borg, en cambio, no se han documentado esqueletos femeninos, lo que indica que las secuestraron para casarse con ellas o para venderlas como esclavas. La esclavitud pudo ser también el destino de los niños más pequeños, de los que no hay rastro.

Figura 11. El poblado costero de Sandby Borg, destruido por una razia en el siglo IV.

© José Garrido. Museo de Zaragoza

Como señalé en el primer capítulo, así como el conflicto es consustancial al ser humano, la violencia extrema (mutilación, canibalismo o asesinato de mujeres y niños) no lo es. El relativismo cultural está bien para aceptar que el mundo es diverso y no hay culturas mejores que otras, pero no nos sirve para entender por qué en determinados momentos unas culturas deciden cometer determinados actos. Actos que, en otras circunstancias, esas propias culturas habrían considerado aberrantes. Conviene preguntarse, pues, por qué proliferan las cabezas cortadas, los santuarios sangrientos y la violencia exterminadora a partir del siglo IV a. C. en buena parte de Europa. Varios fenómenos pudieron contribuir a ello: por un lado, durante la segunda mitad del primer milenio a. C. tenemos sociedades en las que las normas aristocráticas de la Edad del Bronce se han debilitado. Los códigos guerreros de las elites del Bronce imponían un cierto tipo de violencia, donde el elemento ceremonial y las normas de combate desempeñaban un papel importante.

Para entenderlo mejor podemos recurrir a una analogía. El Japón de los siglos XV y XVI se vio afectado por guerras interminables y salvajes de todos contra todos. A partir de 1600 y hasta el nacimiento del estado moderno en 1868 (el período Tokugawa), la violencia se restringió y encauzó. La clave fue el monopolio de la violencia por parte de una clase nobiliaria, los samuráis, que eran los únicos que podían portar armas. Su elaborada panoplia, su código de honor (el bushido) y sus complejos rituales son famosos. Lo que sucedió en Europa durante la Edad del Hierro fue un proceso a la inversa: los samuráis, por así decirlo, desaparecieron y lo que emergió fue una forma más brutal de hacer la guerra. Sin embargo, el final de los samuráis europeos no se produjo a inicios de la Edad del Hierro, sino tres siglos después, hacia el siglo V a. C. En Francia y Alemania se destruyeron las tumbas de los aristócratas, mientras emergían sociedades más democráticas. En la península Ibérica se demolieron los santuarios con esculturas de nobles guerreros y monstruos mitológicos, que cedieron su lugar a cementerios de comunidades menos heroicas, pero más igualitarias.43Al mismo tiempo que se produce esta revolución social, asistimos a una explosión demográfica en buena parte del continente. La competición entre elites pasó a ser una competición entre comunidades, por territorios y recursos.

Este era el contexto interno. Pero es que, además, se produce simultáneamente la expansión de colonias de los estados mediterráneos en el occidente de Europa: primero los griegos, que llegan al sur de Francia hacia 600 a. C.; después los romanos, a partir de fines del siglo III a. C. El imperialismo tiene un efecto perturbador en sus periferias. Lleva pasando desde que hay estados expansivos y sigue pasando hoy: pensemos en lo que ha significado la presencia de Estados Unidos para la estabilidad de Latinoamérica. No ha hecho falta que la superpotencia colonizara Guatemala o Colombia para contribuir a intensificar el conflicto en estos países.

Batallas de Bronce y Hierro

En su obra pionera sobre arqueología de la guerra prehistórica, Jean Guilaine y Jean Zammit afirman que los conflictos intercomunitarios durante la Edad del Bronce «se debían de parecer más a las razias, seguidas del rapto de mujeres y niños y del robo de ganado, que a las batallas organizadas».44Su libro se publicó en Francia en 2001. Siete años después, un descubrimiento excepcional dejó obsoleta la afirmación (gajes de la arqueología prehistórica). El descubrimiento fue en el valle del río Tollense, en el nordeste de Alemania, y lo que salió a la luz fue una batalla campal, la primera de Europa.

A lo largo del río se habían encontrado desde hacía décadas objetos de la Edad del Bronce. Ya hemos visto que los depósitos votivos en las aguas son habituales, así que nunca se pensó que fuera otra cosa. En 2008, sin embargo, dos arqueólogos alemanes decidieron comenzar una investigación sistemática en la zona donde se había registrado la mayor concentración de hallazgos. Lo que encontraron cambió para siempre la historia de la Edad del Bronce. A lo largo de varias campañas, el equipo fue descubriendo armas, objetos, estructuras de madera y restos humanos: 12.000 huesos pertenecientes a unos 140 individuos (Figura 12).45La inmensa mayoría pertenecían a hombres jóvenes. Es evidente que no estamos hablando de una razia. Aquello fue una batalla campal de dimensiones colosales. El enfrentamiento se desarrolló a lo largo de unos tres kilómetros y en la lucha pudieron participar hasta cuatro mil guerreros. Las armas que se emplearon fueron sobre todo arcos y flechas (con puntas de bronce o de sílex), lanzas y quizá cuchillos o espadas, porque se han documentado numerosas heridas incisas en los huesos. También se utilizaron hachas de bronce y garrotes de madera con forma de bate de béisbol. Junto a los materiales se localizaron además algunas hoces de bronce. Aunque los investigadores creen que en este caso sí podría tratarse de ofrendas votivas, la heterogeneidad del armamento localizado impide descartar su uso ofensivo. El centro de la batalla fue una calzada elevada de piedra y madera que atravesaba el río, un punto de paso.

El análisis de los huesos arrojó mucha información sobre la batalla: los traumas perimortem incluyen puntas de flecha de sílex incrustadas en los huesos y heridas perforantes causadas por puntas de bronce (flechas o venablos). Parece que el ataque arrancó con una lluvia de proyectiles cuando un grupo de guerreros trataba de cruzar el río y siguió con luchas cuerpo a cuerpo con cuchillos, mazas, garrotes y hachas. También espadas, aunque las lesiones de este tipo son minoritarias. Varios cráneos presentaban fracturas en la zona frontal causadas por el combate a corta distancia. Y las heridas en la parte posterior del cráneo sugieren que algunos guerreros cayeron tratando de huir o sorprendidos por detrás.46

Figura 12. Cadáveres en el barro, caídos en la batalla de la Edad del Bronce del valle de Tollense.

© Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern / Landesarchäologie / C. Harte-Reiter.

Los huesos también nos informan sobre quiénes eran los que participaron en los combates. Muchos muestran heridas ante mortem, lo que significa que estamos ante individuos entrenados para la guerra y que ya habían luchado previamente. El estudio de isótopos reveló datos aún más interesantes: por un lado, las tasas de carbono 13 indican que su alimentación estaba basada en cereales tipo mijo, que no se consumían en el norte de Alemania en la época, sino en latitudes más meridionales. Por otro lado, los isótopos de estroncio diferenciaron claramente dos grupos: uno muy homogéneo de origen local, identificado por tasas de estroncio más bajas, y uno heterogéneo de origen foráneo, con tasas de estroncio más altas.47Aunque en este último grupo había individuos de distintas procedencias, todas ellas son meridionales, posiblemente el sur de Alemania o Bohemia (República Checa). El origen bohemio coincide además con la tipología de algunos artefactos, como las puntas de flecha y las agujas que se usaban para prenderse el vestido. Estos guerreros tuvieron que desplazarse 400 o 500 kilómetros para participar en la batalla. Tendemos a imaginarnos el mundo de la Prehistoria como una multitud de pequeñas comunidades aisladas y poco conectadas entre sí, excepto por el comercio. Pero Tollense nos habla de un conflicto que hoy llamaríamos internacional, en el que participaron grandes coaliciones y en el que se vio inmerso un territorio no menor al de las guerras del siglo XVI o XVII.

Uno de los hallazgos más peculiares es una bolsa con los objetos personales de uno de los guerreros, que apareció dentro del propio río.48La bolsa se pudrió, pero se conservaron los objetos que guardaba y en su posición original: un cincel, un punzón y chapas de bronce. Las herramientas las pudo utilizar quizá para reparar sus armas (un kit de mantenimiento), mientras que las chapas de bronce debieron de servir como moneda. Se han encontrado materiales semejantes en tumbas de guerreros. Si algunos hombres, como vimos, tuvieron que desplazarse cientos de kilómetros, es lógico que llevaran consigo «dinero» para poder adquirir alimentos y otros bienes por el camino.

Antes de Tollense, los arqueólogos nos imaginábamos las batallas de la Edad del Bronce como los duelos de la Ilíada con Wagner de banda sonora. Y tenía lógica, porque lo que sabíamos de la guerra provenía, fundamentalmente, de las panoplias que encontrábamos en depósitos votivos. Tollense hizo añicos esta imagen. Nos ha cambiado a Homero por Martin Scorsese y a las valquirias por Gangs of New York (2002). Una de las escenas más famosas de esta película, ambientada en el Nueva York de mediados del siglo XIX, es una batalla entre dos bandas rivales, inmigrantes irlandeses unos, ingleses otros. La batalla no tiene nada de épico: es un combate sórdido con mazas, navajas y cuchillos de carnicero en el que todo vale. Algo así debió de ser Tollense.

Las batallas campales continuaron a lo largo de la Edad del Hierro. No se ha excavado ninguna semejante a la que acabamos de ver, pero sí se han podido estudiar los despojos de otros enfrentamientos, que nos permiten hacernos una idea del número de guerreros que participaron, cómo iban armados y la forma en que lucharon. La mayor parte de ejemplos provienen de territorio germánico. La violencia en el actual territorio de Alemania y Dinamarca se incrementó a partir del siglo II a. C. Las mayores batallas, sin embargo, se produjeron en los tres primeros siglos de nuestra era, y la presencia del Imperio romano en las fronteras de Germania sin duda tuvo mucho que ver: como señalé más arriba, los imperios tienen un gran efecto desestabilizador en sus periferias, incluso en las que permanecieron libres de ocupación militar. Solo en Dinamarca se han descubierto treinta depósitos votivos de armas y esqueletos que corresponderían a otras tantas batallas.

Si hablamos de ofrendas de armas, el caso más espectacular es el de Illerup Ådal, un valle sagrado a fines de la Edad del Hierro. Parte del fondo del valle estaba inundado y formaba un lago, en el cual, a lo largo de cinco siglos, se depositaron despojos militares como parte de ritos de victoria.49En uno de los lugares, conocido como Illerup Ådal A, fueron a parar los restos de una gran batalla que tuvo lugar hacia 210 d. C. No se encontraron huesos humanos, pero sí cientos de armas y otros objetos que llevaban consigo los vencidos: 350 escudos, 366 venablos, 410 lanzas, 100 espadas, 11 atalajes de caballo... El número de armas nos permite calcular el número de guerreros muertos en el ejército derrotado: debían de rondar los 400. El porcentaje de cada tipo nos informa de su organización: un pequeño grupo de líderes a caballo, un grupo más amplio de guerreros de elite armados con espadas y una masa de soldados de a pie con lanzas y venablos.

También se recuperaron numerosos objetos personales, como recipientes de madera, peines de madera o cuerno de alce, cucharas, monedas romanas, equipos para encender el fuego y herramientas para trabajar la madera y el metal. Los objetos personales, más que las armas, nos acercan a los caídos. Y nos acercan porque son semejantes a los objetos personales de los soldados de cualquier época. En mis excavaciones de la guerra civil española también encuentro peines, cucharas, monedas, escudillas y mecheros.50No hace falta mucho más para sobrevivir en una guerra. Quizá más sorprendente (para nuestros prejuicios al menos) es la existencia de diversos útiles quirúrgicos, que demuestran que los germanos contaban con algo parecido a sanitarios militares. El sacrificio de armas vino acompañado además del sacrificio de caballos. El estudio de los huesos ha demostrado que se introdujo a los animales en el lago sujetos con cuerdas, donde recibieron un sinfín de tajos de espada y finalmente fueron rematados de un hachazo en la cabeza.51

Aunque no tenemos huesos humanos que nos permitan identificar el origen de los guerreros, las armas y los artefactos parecen indicar que buena parte de ellos procedía del sur de Escandinavia. Debieron de cruzar el mar para atacar a los Jutos, los antiguos habitantes de la península de Jutlandia, y no salieron bien parados. No sabemos qué fue de sus huesos, pero sí que sus armas acabaron en el fondo de un lago. Hace unos años tuve la oportunidad de visitar el Museo de Moesgaard, donde se encuentran los despojos de Illerup Ådal. La exposición impresiona. Un largo expositor repleto de objetos arrojados sin orden ni concierto, como los arrojaron al lago los germanos hace 1.800 años, como se los encontraron los arqueólogos. Basura militar. No hacen falta restos humanos para sentir el absurdo de la guerra, su exceso y despilfarro (Figura 13).

Decía que no se han encontrado restos humanos de esta batalla. La situación es bien distinta en Alken Enge, en uno de los extremos del valle de Illerup. Aquí se descubrió recientemente una gran cantidad de huesos desarticulados. El número mínimo documentado es de 82 individuos, pero se calcula que el real se aproxima a los 380, una cifra similar a Illerup Ådal A. Las fechas de radiocarbono sugieren que todos fueron depositados al mismo tiempo, a inicios del siglo I d. C. Y son, sin lugar a dudas, los muertos en una batalla: se trata exclusivamente de hombres, casi todos adultos, y los esqueletos muestran numerosos traumas perimortem, la mayoría provocados por armas de filo cortante.52Por si no fuera suficiente evidencia, junto a los restos han aparecido también elementos de equipamiento militar. Las trazas en los huesos nos hablan no solo de la batalla, sino de lo que pasó después. Porque no fueron arrojados directamente al pantano, sino que quedaron a la intemperie entre seis meses y un año. Y además fueron modificados de diversas maneras: hay huellas de descarnado y coxales (huesos de la cadera) insertados en una estaca. Parece que se trata de la limpieza ritual de un campo de batalla. Más allá del aspecto simbólico, lo que nos queda es la fotografía de un enfrentamiento salvaje que costó la vida a mucha gente. Pensemos lo que supone la muerte de casi 400 varones adultos para la demografía de la época. Comunidades enteras que se quedan sin hombres. En la Edad del Hierro, como hoy, la guerra es también lo que no se ve: viudas, huérfanos, familias deshechas.

Figura 13. Lanzas, umbos de escudo y otros objetos procedentes del depósito de Illerup Ådal A. (Museo de Moesgaard, Aarhus.)

© Jørgen Ilkjær, Moesgaard Museum.