ÁNGEL L. PRIETO DE PAULA / LA MUSA TOMA LA PLUMA O LA CONSTITUCIÓN DE LA MUJER-POETA

Nota: este artículo empieza en la página 5 de la edición en papel. El número entre corchetes [![]() X] corresponde a la página de esa edición

X] corresponde a la página de esa edición

Nicolás Antonio

Solo apagadas las fiebres románticas se hace palmario el proceso al que nos referimos, cuyo curso, en general premioso, es inopinadamente sacudido por algunos espasmos que desatascan los conductos de la historia, tras lo que el estado de cosas precedente deja casi de ser reconocible. Se trata de tempranas manifestaciones de la aceleración de la historia que, debidas al desajuste entre el pasado que puede metabolizar una conciencia humana y el futuro previsible por proyección de ese pasado, implican una reducción del presente —tiempo en que la realidad nos resulta inteligible a tenor de la experiencia cosechada—, lo que termina provocando diferentes modos de alienación (Koselleck, 1993; Lübbe, 1992; Rosa, 2013, 2016). En concreto, hay dos momentos en que se precipita esa traslación de la mujer desde su escaño de musa al de poeta generadora de sus propios temas: uno, a mediados del siglo XIX; el otro, en el periodo de entreguerras, ya en el XX.

La proletaria del proletario

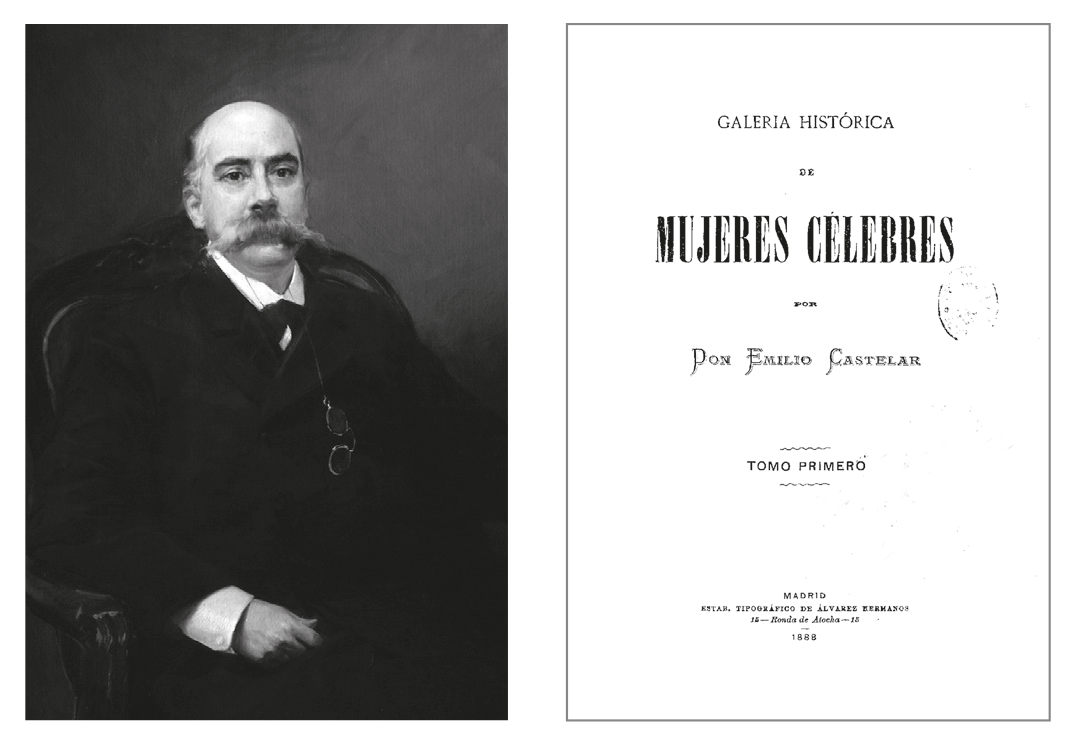

Emilio Castelar

El primer tramo de esta aceleración coincide con los movimientos revolucionarios de 1848 que dieron pábulo a las nacientes estéticas del realismo. En relación con las previas revoluciones burguesas del Ochocientos, las tormentas del 48 —así tituló Galdós uno de sus Episodios nacionales (1902)— supusieron la emergencia de los movimientos obreros y canalizaron públicamente las reivindicaciones femeninas. El Engels joven (La situación de la clase obrera en Inglaterra, 1845) ya había reparado en la vejación reduplicada que suponía para las mujeres obreras la cárcel familiar en que malvivía el proletariado londinense. Sin embargo, solo tras la muerte de Marx, de cuyas notas sobre La sociedad primitiva (1877) de L. H. Morgan tanto depende su reflexión, establece Engels la ecuación según la cual la mujer equivale en su casa y familia al proletario, en tanto que el burgués estaría representado [![]() 6] por su marido (Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, 1884). La mujer era, en suma, la proletaria del proletario (si de proletarios hablamos): una consideración que, en su vinculación entre género y clase social, tenía antecedentes en Flora Tristán (Unión obrera, 1843). En esta doble insurgencia se halla una diferencia sustantiva de Tristán respecto del sufragismo, y de Engels y Marx respecto de las diversas formulaciones del socialismo utópico.

6] por su marido (Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, 1884). La mujer era, en suma, la proletaria del proletario (si de proletarios hablamos): una consideración que, en su vinculación entre género y clase social, tenía antecedentes en Flora Tristán (Unión obrera, 1843). En esta doble insurgencia se halla una diferencia sustantiva de Tristán respecto del sufragismo, y de Engels y Marx respecto de las diversas formulaciones del socialismo utópico.

El avance hacia la institución arquetípica de la mujer-poeta no lo dicta un ejemplo, que podría obedecer a la excepcionalidad del caso concreto, sino la abundancia regular de ellos. Si propongo uno solo, dado que hay que elegir, lo hago porque en él se cruzan las funciones tradicionales de mujer y varón, constituido este ahora en tema. Me refiero al cancionero amoroso «A Alberto», integrado en la segunda y ampliada edición de Poesías de Carolina Coronado en 1852. A su término el hombre, tragado por los «monstruos de los mares» (Coronado, 1852: 43) cuando se desplazaba a América y evocado poéticamente en la costa gaditana, aparece como receptor espiritual de la declaración de una mujer, amadora sin objeto alimentada por la melancolía del ahogado. Aunque vida y obra de la autora abundan en muestras de su ensoñación necrofílica, las últimas composiciones de este breve cancionero se disponen según pautas preexistentes en las medievales cancionesde motivo marinero —barcarolas o marinas— emitidas por un sujeto femenino.

Hay aquí, no obstante, un avance sustantivo respecto de modelos anteriores. Hubiese tenido o no existencia real el tal Alberto en los términos que establecen los poemas, fechados entre 1845 y 1849, lo cierto es que el decoro de una dama de la época isabelina recurría a la ideación de un amado muerto para sortear las constricciones sociales, verbalizando sentimientos eróticos con ternezas al muerto «que no quisiera que la oyesen decir a un vivo» (Coronado, 1852: 33). Espalda contra espalda, los poemas in morte de este cancionero («Nada resta de ti», «Yo tengo mis amores en el mar»: 43-44) reproducen, invertidos, los personajes y las funciones tradicionales del planto marinero, y conectan con la retrospección psíquica y el lamento amoroso del poema coetáneo «Annabel Lee» de E. A. Poe: la plenitud se ubica en el pasado y el motivo marino sirve como ilación recurrente de la letanía («In a kingdom by the sea»), rematada con un bordón funeral («In her tomb by the side of the sea»). Si asumiéramos, con Poe, que el tema más poético de cuantos cabe pensar es la muerte de una mujer hermosa (La filosofía de la composición, 1846), que medio siglo atrás había inspirado los novalisianos Himnos a la noche, nada impediría aplicar el juicio a los poemas de Coronado, pues no importa quién sea el creador que gime y quién el desaparecido objeto evocado, sino el tema que alza al superviviente, despojado de la persona amada, a la altura suprema de su desposesión: también así lo afirma Poe.

Nada hay muy distinto aquí, en todo caso, del regodeo narcótico o funesto en aquellas modelos victorianas de los «hermanos» prerrafaelitas, en consonancia con las utopías sociales de John Ruskin o William Morris, en que la extenuación anímica derivada de la Revolución industrial anticipaba el tópico decadentista de la mujer agonizante. La reprobación de un progreso anestésico encontró eco en España en la poesía de la órbita de un Bartrina o un Bécquer, conscientes de que, al avanzar el Ochocientos hacia su declinación, la musa de la antigua poesía altorromántica había quedado despojada de su estado de naturaleza, en un sentido schilleriano de «poesía ingenua». Frente a aquella, la de hogaño era, ironía mediante, «[m]ujer, al fin, del siglo diez y nueve, / material y prosaica» (Bécquer, rima XXVI). Desde la perspectiva de la mujer, la búsqueda de un nuevo modelo de inserción social llevaba implícita una persecución de la naturaleza perdida, esquiva siempre, y una inquisición sobre la propia identidad, difusa o preterida o ignorada, como expuso Concepción Arenal en una suerte de autobiografía en verso: «Y a ese pueblo, María, que pasa indiferente: / qué le importa la vida de una oscura mujer» (en Caballé, 2018: 359).

La mujer y la riada metafísica

Tras este primer acceso modernizador, cabría preguntarse por qué el proceso evolutivo pasó del presto al anterior andante, ralentizándose el curso literario vigente que, presidido por la soberanía realista, no llegó a la desembocadura a la que parecía destinado. El naturalismo español se centró dominantemente en escenarios rurales, en rincones de resabios feudales y en la ciudad levítica: unos espacios que proporcionaban, ya que no estampas manchesterianas de urbes convertidas en cloacas, las condiciones de hermetismo y aire de cripta en que cabía proceder al análisis minucioso de estas obreras de la colmena humana. Pero el enteco naturalismo español terminó empantanándose y las aspiraciones femeninas fueron anegadas por la confluencia de los arbitrismos regeneracionistas sobre (contra) los males de la patria, el fervorín irracionalista, el ontologismo de veta unamuniana… En pocos años, la cuestión metafísica se había arrellanado en la literatura de creación, y las expresiones realistas en las que el feminismo podía encontrar acomodo fueron ocultadas en el escaparate de la alta cultura por el relato autoformativo. Al conflicto amoroso pujante en la literatura de la segunda mitad del XIX, basado en una imposibilidad de realización sentimental de causas diversas, le sucedió en los albores del siglo XX la indagación anhelosa o agónica del sentido de una existencia carente de asideros tras la deflagración irracionalista. En este orden de cosas, en las grandes novelas noventayochistas, de Ganivet y Unamuno a Azorín y Baroja, tiene un papel secundario e incluso mezquino el tema amoroso, y más ampliamente el tema femenino, frente al Bildungsroman y a la riada metafísica y pedagógica que lo arrasa todo.

Cierto que poesía y narrativa no marchan en el mismo vagón, pero convendrá notar que las consideraciones historiográficas más socorridas durante mucho tiempo, nunca del todo desactivadas pese a la desautorización que sufrieron después, alentaron una idea dicotómica que afectaba también a los géneros literarios, y que en buena medida derivaba de la fiebre de las generaciones que cobró fuerza a finales de los años veinte. A un lado figuraba el 98, más «español» y tendente a la prosa (ensayística o narrativa), vinculado a lo masculino, [![]() 7] reducto de un senequismo castellanista y una mística de la sobriedad virtuosa; al otro lado el Modernismo, más «americano» y tendente al verso, vinculado a lo femenino y obediente al esteticismo propiciado por «los afeites de la actual cosmética», al decir de Antonio Machado en el «Retrato» que abre Campos de Castilla (1912). Frente al «Beauty is truth, truth beauty» de Keats, en esta dicotomía verdad y belleza ocupan vertientes encontradas. Cuando Pedro Salinas, en Literatura española, siglo XX (1941), explica el espíritu de este 98, irradiado a todas las manifestaciones literarias, a partir de los nombres de Giner («un filósofo y pedagogo»), Costa («un político polígrafo y energuménico»), Ganivet («un pensador guerrillero») y Unamuno («patriarca de la nueva generación»), señala su vocación estrictamente gnoseológica frente a la propensión artistizante: «Y verdades, no bellezas, es lo que van buscando» (2007: 62). De hecho, para que se impusiera el signo lírico que el propio Salinas consideraba dominante en el siglo XX —o sea, dado el momento en que escribe, en el primer tercio del siglo XX— (2007: 80-82), y, por ende, fuera posible la emergencia de mujeres poetas que iban a surgir precisamente en este desbordamiento, hubo que esperar a la irrupción vanguardista, que debeló el espíritu dicotómico y libró a la literatura de la obsesión esencialista anterior —y de su pareja y contrapuesta obsesión esteticista—.

7] reducto de un senequismo castellanista y una mística de la sobriedad virtuosa; al otro lado el Modernismo, más «americano» y tendente al verso, vinculado a lo femenino y obediente al esteticismo propiciado por «los afeites de la actual cosmética», al decir de Antonio Machado en el «Retrato» que abre Campos de Castilla (1912). Frente al «Beauty is truth, truth beauty» de Keats, en esta dicotomía verdad y belleza ocupan vertientes encontradas. Cuando Pedro Salinas, en Literatura española, siglo XX (1941), explica el espíritu de este 98, irradiado a todas las manifestaciones literarias, a partir de los nombres de Giner («un filósofo y pedagogo»), Costa («un político polígrafo y energuménico»), Ganivet («un pensador guerrillero») y Unamuno («patriarca de la nueva generación»), señala su vocación estrictamente gnoseológica frente a la propensión artistizante: «Y verdades, no bellezas, es lo que van buscando» (2007: 62). De hecho, para que se impusiera el signo lírico que el propio Salinas consideraba dominante en el siglo XX —o sea, dado el momento en que escribe, en el primer tercio del siglo XX— (2007: 80-82), y, por ende, fuera posible la emergencia de mujeres poetas que iban a surgir precisamente en este desbordamiento, hubo que esperar a la irrupción vanguardista, que debeló el espíritu dicotómico y libró a la literatura de la obsesión esencialista anterior —y de su pareja y contrapuesta obsesión esteticista—.

Misoginia y «piedad femenina»

La primera oleada vanguardista facilitó la consolidación de la mujer-poeta, insatisfecha ante su encastillamiento como tema y desorientada cuando le cupo a ella ser creadora, dada la absoluta predominancia que el tema amoroso femenino tenía en la tradición. Claro que no cabe ignorar las proclamas misóginas de las primeras vanguardias, declaradas ya en el Manifiesto de Marinetti (1909), en cuyo punto 9 confiesa «le mépris de la femme» y en el 10 se propone «combattre le moralisme, le féminisme et toutes les lâchetés opportunistes et utilitaires», lo que, concreción de una actitud incendiaria contra el humanismo occidental y sus pautas morales gregarias, lo lleva a abogar (punto 11) por la eliminación «de professeurs, d’archéologues, de cicérones et d’antiquaires»; léase de los eslabones que habían dado continuidad a la cultura castradora. Lo que acaso no podía preverse es que esta actitud maquinista, masculinista y misógina iba a favorecer el asiento de la revolución feminista, pues su voluntad demoledora del humanismo con su pasado muerto dejó un erial en el que pudieron edificarse los nuevos arquetipos.

El desmoronamiento del ideal clásico, con todo su lastre patriarcal, fue más beneficioso a tales efectos de lo que podría hacer pensar la condena del feminismo (en realidad, más bien de la «piedad femenina», que en esa misma tradición aparecía en la hilera de las virtudes acristianadas de la resignación, el igualitarismo, el pacifismo, la renunciación: cualidades todas negativas en la transculturación nietzscheana). Así que, pese a apariencias y manifiestos, la crecida feminista solo pudo producirse cuando estos arietes antifeministas habían arrasado el prestigio de esa cultura que cegó toda posibilidad de institucionalización ginocéntrica.

Mujeres en el Lyceum Club

En los años de formación de la «nueva literatura», las mujeres poetas fueron haciendo notar una presencia artísticamente vacilante, dado que las tentativas estéticas juveniles tardaron en cuajar en un programa o, si eso es mucho decir, en un propósito de talante grupal. Ello solo se produjo a partir de 1924, año en que comenzaron a pergeñarse los homenajes gongorinos de 1927 y en que la revista parisina Intentions dedicó su número doble 23-24 a «La joven literatura española». La incorporación de algunas mujeres se producía ya en el entorno de 1927, enfrentadas a la función social estipulada y a su propio marco familiar. Incluso cuando fue benevolente la acogida por parte de sus compañeros, que también buscaban por entonces un acomodo de otro tipo, a menudo estuvo signada por un proteccionismo (amoroso, fraternal, conyugal) que actuó como tapón de su singularidad creativa; valgan, entre muchos, los casos de Concha Méndez con su primer novio Luis Buñuel, o de Josefina de la Torre bajo el asumido paraguas cultural de su hermano Claudio. Solo después, cuando, mediados los treinta, ya las mujeres habían conseguido reconocimiento de su solvencia intelectual, pudo producirse la influencia inversa si la situación lo propiciaba; así la orientación de María Zambrano a un ávido y desconcertado Miguel Hernández (Ferris, 2016: 301-303). La creación en 1926 del Lyceum Club había dado un impulso notorio a la presencia femenina en la vida cultural y literaria, y no es casual que ese año fuera el del bautismo editorial de Ernestina de Champourcin, Concha Méndez y otras.

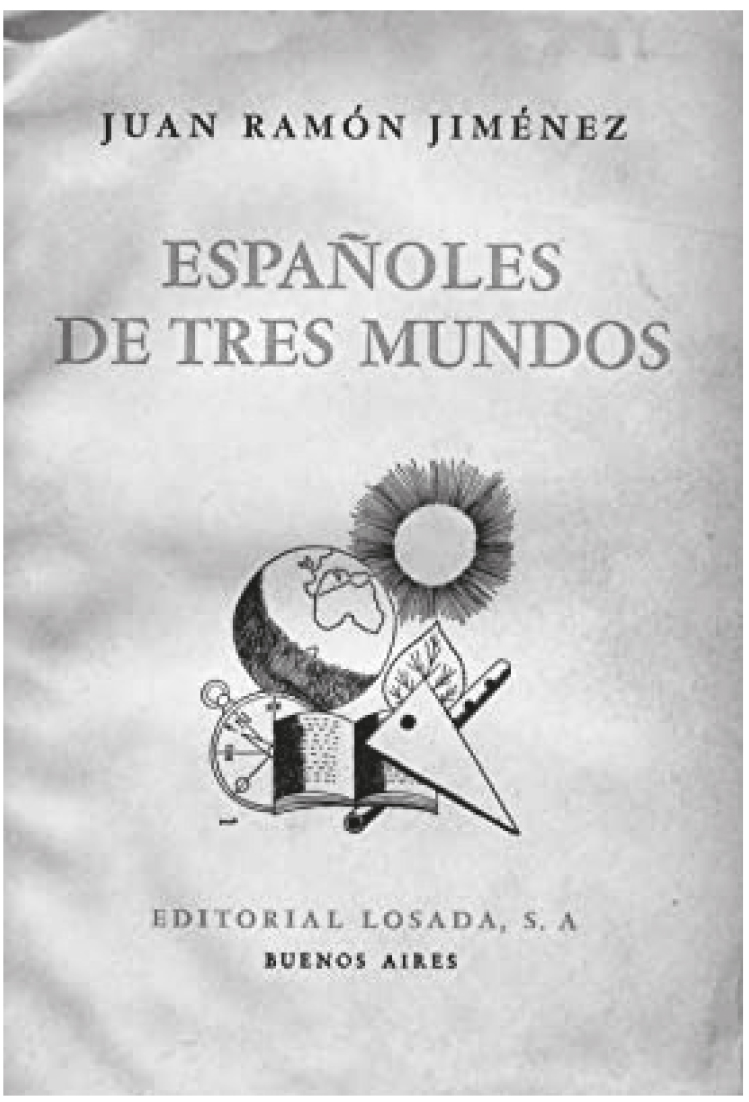

Mujeres de la Sección Femenina de Falange Española de las JONS

En realidad, quien les dio mejor acogida no fue nadie del primer núcleo cronológico y estético del 27 —purismo, en torno a Jorge Guillén—, ni siquiera del segundo, muy en agraz —neopopularismo, y aún no surrealismo, en torno a Lorca y Alberti—, sino el propio Juan Ramón Jiménez que antes se la había dado a ellos en revistas como Índice (1921-1922) y otras, en un momento estético en que la poesía, aún afectada residualmente por hervores futuristas y ultraístas, se aprestaba a adentrarse en el primer purismo. De aquellas autoras, españolas o americanas, se ocupó el moguereño en semblanzas que las ubicaron culturalmente y propiciaron su conocimiento, tal como aparecen en su impagable Españoles de tres mundos (1942): Ernestina de Champourcin, Teresa de la Parra, Concha Méndez, Rosa Chacel, Dulce María Loynaz, Norah Borges y Serafina Núñez. Su patrocinio a veces se registró en obras ajenas, como la de Margarita de Pedroso, luego musa de [![]() 8] Falange, que apenas concluida la guerra publicó Rosas (1939), donde da cuenta de su nebulosa relación con el poeta, a quien ya había dejado de frecuentar. Otras veces incitó Juan Ramón a liberar la poesía de las cadenas del lugar o la familia: son curiosas las alusiones a su autoridad en las cartas en que Champourcin insta a Carmen Conde a dejar atrás novio —el también poeta Antonio Oliver— y vida provinciana. Asimismo encabezaría Juan Ramón con prólogos o con algún poema suyo obras de aquellas y otras mujeres, tanto en los años anteriores a la guerra como en los posteriores (Expósito, 2021: 338 y 340-341): Ernestina de Champourcin (La voz en el viento, 1931), Concha Méndez (Vida a vida, 1932), María Luisa Muñoz de Buendía (Bosque sin salida, 1934), Dolores Catarineu (Amor, sueño, vida, 1936), Serafina Núñez (Vigilia y secreto, 1941), Paulita Brook (Cartas a Platero, 1944), Helena Muñoz Larreta (Sonetos en carne viva, 1950)…

8] Falange, que apenas concluida la guerra publicó Rosas (1939), donde da cuenta de su nebulosa relación con el poeta, a quien ya había dejado de frecuentar. Otras veces incitó Juan Ramón a liberar la poesía de las cadenas del lugar o la familia: son curiosas las alusiones a su autoridad en las cartas en que Champourcin insta a Carmen Conde a dejar atrás novio —el también poeta Antonio Oliver— y vida provinciana. Asimismo encabezaría Juan Ramón con prólogos o con algún poema suyo obras de aquellas y otras mujeres, tanto en los años anteriores a la guerra como en los posteriores (Expósito, 2021: 338 y 340-341): Ernestina de Champourcin (La voz en el viento, 1931), Concha Méndez (Vida a vida, 1932), María Luisa Muñoz de Buendía (Bosque sin salida, 1934), Dolores Catarineu (Amor, sueño, vida, 1936), Serafina Núñez (Vigilia y secreto, 1941), Paulita Brook (Cartas a Platero, 1944), Helena Muñoz Larreta (Sonetos en carne viva, 1950)…

De las trincheras a los cuarteles de invierno

Ya en los aledaños de la guerra, la mujer creadora se encontraba asentada en una realidad cultural a la que había costado mucho acceder. Basta leer las páginas diarísticas y memoriales de Carlos Morla, de Rafael Alberti, de María Teresa León, de Pablo Neruda… Después de la sublevación de 1936, la retórica castrense, el militarismo y el activismo político terminaron impregnando las manifestaciones poéticas, en buena medida divididas entre el sonetismo de los alzados en armas frente al romancismo de los republicanos. Para los poetas de cualquier sexo y condición fue difícil escapar de esas trincheras, en que las mujeres volvían a quedar fuera de foco. Hubo, no obstante, ejemplos femeninos de plena incorporación al activismo, como es el caso de Lucía Sánchez Saornil, quien, abjurando de su producción ultraísta, y tras fundar la organización Mujeres Libres meses antes del inicio de la contienda, condujo su pluma hacia una poética «de romancero» (Romancero de Mujeres Libres, 1938), en línea con Romancero general de la guerra de España (1937) recopilado por Emilio Prados y Rodríguez-Moñino.

Concluida la guerra, la efervescencia de los años treinta cesó, y el espacio ganado por las mujeres hubo de cederse a las exigencias del nuevo orden: tras el segundo momento de aceleración del proceso aludido, según se comentaba al comienzo, se vivió no ya una mera paralización, sino una regresión evidente. La explicación tiene que ver con la consolidación de los modelos activados por Sección Femenina de Falange —que, a partir del Decreto de Unificación de 1937, absorbería el Auxilio de Invierno de Mercedes Sanz-Bachiller, renombrado Auxilio Social, más orientado a las labores de beneficencia—, que invalidaban los avances de las décadas precedentes y se fundaban en los dechados tradicionales (i. e., la «perfecta casada» luisiana). Paradójicamente, la traducción literaria de esta regresión tuvo una eficacia reactiva en la literatura del exilio, forzada a pronunciarse en el palenque diseñado por los vencedores de la Guerra Civil. Causa frío comprobar el destino de las luchadoras de la preguerra, muchas en el exilio, replegadas a cuarteles de invierno que en numerosos casos supusieron el abandono de la poesía o, cuando no, una inflexión hacia mundos en buena medida desconectados de aquellos que con tanta dedicación y esfuerzo habían conquistado.

No sería exacto, con todo, afirmar que la posguerra supuso el desistimiento absoluto de la función que había alcanzado la mujer en la preguerra; pero sí que las poetas que hubieron de pronunciarse en el franquismo pecharon con dificultades numerosas, oficiantes en domésticos salones literarios —Concha Lagos—, supeditadas a la tarea de colaboradoras y secretarias del esposo —Concha de Marco—, ensombrecidas por poetas de su estética que ocupaban la cabecera de cartel —Ángela Figuera—, segregadas de la sociedad literaria para sostener comportamientos privados considerados heterodoxos —Alfonsa de la Torre—, incluso alguna vez ejercientes como pantalla de poetas varones —Juana García Noreña—. Esta última, llamada civilmente Ángeles Borbolla, fue la ganadora del premio Adonáis de 1950 con Dama de soledad, libro en realidad compuesto por José García Nieto, miembro del jurado que la premió y guía del grupo «Juventud creadora». Pero la trampa no solo la afectó a ella, convertida desde entonces en autora vergonzante y sospechosa de un único libro, sino también a la citada Alfonsa de la Torre, esta sí poeta excelentísima (su libro-poema Oratorio de San Bernardino, de 1950, fue al año siguiente Premio Nacional de Literatura en la modalidad de poesía). Alfonsa intimó con aquella cuando ya el bullebulle sobre el premio no podía sofocarse, lo que pudo incidir en la decisión de la pareja de recluirse, en 1952, en La Charca (Cuéllar), finca familiar de los De la Torre. Allí transcurrió la existencia de ambas hasta la muerte de Alfonsa, convertida «Juanita» oficialmente en la secretaria de una poeta singular que, con pocas salvedades y como si estuviera tejiendo una metáfora de aquel tiempo, optó por el mutismo.

Á. L. P. de P.—UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Bibliografía

BARANDA, N. (2007). «Desterradas del parnaso. Examen de un monte que solo admitió musas», Bulletin Hispanique, 109, 2, pp. 421-447.

BOLUFER PERUGA, M. (2000). «Galerías de “mujeres ilustres” o el sinuoso camino de la excepción a la norma cotidiana (ss. XV-XVIII)», Hispania, 60, 204, pp. 181-224.

CABALLÉ, A. (2018). Concepción Arenal. La caminante y su sombra, Madrid, Taurus.

CORONADO, C. (1852). Poesías de la señorita doña Carolina Coronado, Madrid, Oficinas y Establecimiento Tipográfico del Semanario Pintoresco y de La Ilustración.

EXPÓSITO, J. A. (2021). Ecos de una voz. La amistad traicionada: Juan Ramón Jiménez y la generación del 27, Ourense, Linteo.

[![]() 9] FERRIS, J. L. ([2002] 2016). Miguel Hernández. Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, Sevilla, Fundación José Manuel Lara.

9] FERRIS, J. L. ([2002] 2016). Miguel Hernández. Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, Sevilla, Fundación José Manuel Lara.

KOSELLECK, R. ([1979] 1993). Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona, Paidós.

LÜBBE, H. (1992). Im Zug der Zeit, Berlin, Springer Verlag.

MARINETTI, F. T., «Le Futurisme», Le Figaro, 20 de febrero de 1909.

POE, E. A. (1846). The Philosophy of Composition, 28, 4, pp. 163-167.

ROSA, H. ([2005] 2013). Social Acceleration. A New Theory of Modernity, New York, Columbia University Press.

— ([2010] 2016). Alienación y aceleración. Hacia una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía, Buenos Aires, Katz.

SALINAS, P. (2007). Obras completas II. Ensayos completos, eds. Enric Bou y Andrés Soria Olmedo, Madrid, Cátedra.

SALINAS, P. y GUILLÉN,J. (1992). Correspondencia (1923-1951), ed. Andrés Soria Olmedo, Barcelona, Tusquets.