CAPÍTULO 2

Epiciclos y parches

Sobre los epiciclos

Por miles de años buena parte de la humanidad creyó estar en el centro del universo: que la tierra permanecía inamovible junto a la bóveda de los cielos y que el sol giraba a su alrededor eran creencias compartidas por civilizaciones a lo largo y ancho del planeta. Tan cotidiana y corriente fue esta experiencia que quedó fijada en el lenguaje: hoy todavía decimos que “el sol sale” y que la noche “cae” o “se hace”. Pese a ser más adecuado, saludar con un “buenos días, giró la tierra”, para luego aclarar que “acaba de completar una vuelta alrededor de su eje”, sigue siendo socialmente antipático.

La experiencia corriente de observar la trayectoria del sol y los planetas desde la seguridad de la tierra no era la única razón que sostenía esta descripción del universo. Nuestro sentido común reflejaba una cultura jerárquica que perseguía en la organización humana huellas de los patrones del orden cósmico13. Así como los planetas estaban organizados jerárquicamente, con la tierra en el centro, la sociedad estaba construida piramidalmente desde esclavos a ciudadanos, desde siervos a reyes y sacerdotes14. La experiencia del cosmos expresaba la cotidianeidad de la vida humana. La sociedad era un microcosmos de un cosmos organizado jerárquicamente; un espejo de un universo desigual.

Hasta la revolución Copernicana, distintas teorías intentaron anticipar con precisión la trayectoria de los planetas a partir del supuesto de una naturaleza jerárquica y fueron relativamente exitosas. Cargados de premisas culturales, estos movimientos debían adecuarse a la perfección de ese cosmos imaginado por el ser humano. Inmutable, el orden piramidal de la sociedad seguía –a nivel planetario– el movimiento trazado por el círculo: símbolo de orden, simpleza y simetría. La pirámide astral, que reflejaba distintos niveles de prestigio, giraba en círculos tal como los estamentos de la pirámide social se cerraban sobre sí mismos limitando la movilidad social de cada individuo. Sin embargo, que los cuerpos celestes orbitasen alrededor de la tierra planteaba un problema. Algunos de ellos se movían con independencia de la bóveda imaginada sin seguir una órbita perfectamente circular; parecían avanzar y retroceder conforme se sucedían las estaciones.

En el siglo II, el modelo geocéntrico de Ptolomeo intentó resolver de modo formal esta discrepancia. Para predecir mejor el movimiento de los planetas, Ptolomeo reformuló la teoría de los epiciclos, según la cual los cuerpos celestes giraban en círculo alrededor de la tierra, a la que agregó, para conformarse a la observación empírica, que su centro debía entonces girar simultáneamente en un círculo propio (gráfico 1). De manera elegante, la teoría añadió por segunda vez el mismo supuesto –un círculo que confirmaba los presupuestos de su cultura– para ajustarse a los datos observados. Parchar la teoría con la idea de que los planetas giraban en torno a otra trayectoria circular permitía calzar la observación empírica a un presupuesto social.

Ante todo, había que salvar al círculo.

Gráfico 1: una ilustración sencilla de la teoría de los epiciclos

Esta historia parece trivial; incluso el resabio de una tendencia supersticiosa que afortunadamente habríamos superado gracias al progreso de la razón y la ciencia. Pero ¿cuándo hemos dejado de crear narrativas o epiciclos para que calcen con nuestras creencias y aspiraciones más queridas? La teoría de los epiciclos no es una historia de superación de capacidades mentales o cognitivas deficientes de individuos o épocas particulares. Siempre hubo quienes formularon hipótesis alternativas, pero su falta de éxito no corresponde a un problema que se resuelva solo con más ilustración o mejores sistemas de observación y tecnología. Revela, al revés, asombro e imaginación para resolver un desafío tanto intelectual como práctico. Esa obstinación sirve a su vez de advertencia, porque hoy continuamos parchando nuestras explicaciones con nuestras creencias para que parezcan naturales o científicas. La historia de cómo pensamos y ajustamos estos parches y de como esto afectó el funcionamiento y la legitimidad de nuestras instituciones de seguridad social, es el argumento de este libro.

A diferencia de ese pasado, hoy es común pensarnos desde la horizontalidad y la individualidad. Si antes la sociedad reproducía la desigualdad del orden cósmico, hoy intentamos que reproduzca el diseño inteligente del ser humano. Nuestro trasfondo parece subrayar que la jerarquía y la autoridad son experimentadas como herencia, mientras que la horizontalidad y la igualdad se asumen como proyecto consciente. Este proyecto traduciría una fe en la capacidad y libertad de elección del individuo. Al no nacer de situaciones concretas, creemos que la libertad puede ser programada, apoyada y expandida por el mundo. El gran aliado de esta empresa sería la racionalidad humana: dejado a su libertad, cada individuo aprovecharía las oportunidades para elegir y crearse su propia vida convergiendo con un orden institucional virtuoso que expresa esa racionalidad común.

En ese gran arco narrativo entran las instituciones de seguridad social vigentes en Chile desde la década de 1980. Diseñadas para liberar las capacidades individuales y disminuir el rol –entendido como tutelaje– del Estado, esta fe se convirtió en política pública. Sin embargo, al enfatizar la libertad de elección, en la práctica, estas instituciones transfirieron una cierta responsabilidad implícitamente a la persona. En el discurso se acentuó la libertad, pero en la práctica se escondieron obligaciones para promover su cumplimiento. Como resultado, fue menos importante que dispusiéramos de agencia sobre un conjunto de decisiones que la transferencia de responsabilidad en contextos donde no era razonable esperarla o exigirla. De tanto resaltar la libertad de elección nos fuimos convirtiendo en esclavos de circunstancias ajenas a nuestro control. Al no obtener los frutos esperados, terminamos parchando las políticas e instituciones de seguridad social para que calzaran con nuestra narración preferida sobre el progreso o el desarrollo.

Más que leer la historia como condena, la teoría de los epiciclos señala la dificultad de revisar los supuestos culturales que moldean nuestro conocimiento. Si el método científico –con el desarrollo de técnicas que visibilizan nuestra ignorancia– ha permitido que las ciencias naturales progresen algo impermeabilizadas de su entorno cultural, en nuestros debates sobre la historia y sociedad humana esto es afortunadamente más difícil: son parte de lo mismo que queremos entender, emergen como parte de una conversación acerca de nuestro lugar en el mundo y su sentido. Recordar los epiciclos nos invita a explorar qué presupuestos esconden nuestras interpretaciones más populares sobre la realidad y alertar sobre las consecuencias prácticas que pueden tener.

Epiciclos hoy: parchando un relato de la historia

El ansia por parchar ha echado raíces en Chile. Visualmente, se puede apreciar en el hábito de poner “suples” en las casas15. Intelectualmente, se observa en el celo con el que se calza cualquier evento de nuestra historia con una narrativa sobre el progreso. El resultado es compararnos con un futuro que imaginamos, que aún no llega pero que, pensamos, existe hoy en otra parte. Comparar puede ser un ejercicio sano, pero el afán constante de medirse en indicadores con otros países e intentar que nuestra historia se desvíe lo menos posible de la recta que nos conduce a un hipotético desarrollo, corresponde a una forma de trastorno. Al mirar esos indicadores, intuitivamente los ajustamos a un presupuesto cultural, sea que nos gusten o no16.

Si identificamos el progreso con crecimiento, por ejemplo, asumimos que debe resultar de una serie de decisiones individuales y de instituciones que lo favorecen. Si, por el contrario, nos desviamos porque preferimos mirar indicadores de desigualdad, asumimos que las decisiones individuales no son virtuosas por alguna falla institucional cuya organización deberíamos cambiar para mejorar en otro ranking. Aunque intuimos que todos los indicadores deberían seguir una misma tendencia, se produce finalmente una inflación de rankings según la clave con la que interpretamos el desarrollo.

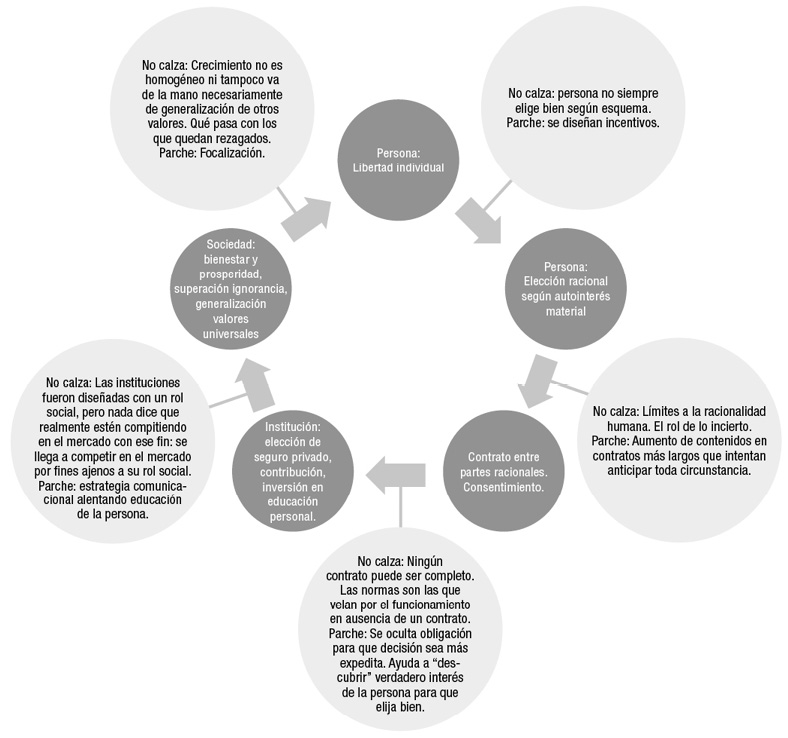

Gráfico 2: Parches: una teoría epicíclica de nuestro sistema de seguridad

Creer en alguno de los relatos del progreso y parchar un modelo teórico para que siga funcionando abstractamente, forman parte de un mismo proceso. Si los hechos no se ajustan a las expectativas sobre el desarrollo, uno colecciona parches para salvar la creencia. Chile ha sido laboratorio e iglesia de varias de ellas17. El optimismo que las sustenta generalmente une la innegable evolución tecnológica con un progreso moral que le debiese seguir. El vínculo entre ambos se afirma en la capacidad humana para diseñar instituciones que aseguran la posibilidad misma de llevar una vida individual.

Como expresión de un consentimiento racional, el instrumento de esta cosmovisión es la sociedad como un contrato. Con el fin de proteger nuestros intereses, consensuamos instituciones contractualmente y, gracias al pacto, nos auto-obligamos a resguardarlas. La responsabilidad nace de nuestra motivación e interés en construir y conservar un ámbito institucional que afiance nuestro desarrollo como personas. A nivel social, el resultado de este proceso individual sería avalar simultáneamente la regulación y la acción colectiva por medio del consentimiento. Se sobrentiende que, siendo racionales, deberíamos resguardar nuestros intereses mediante instituciones que protejan al individuo de fuentes de autoridad no consentidas.

Uno de los méritos de la imagen del contrato es la simpleza y visibilidad con la que se formaliza la transferencia de responsabilidad y el resguardo de nuestra libertad. Todo pacto posee un elemento de autoconciencia, el reconocimiento de nuestros propios intereses que queda en la base de un acuerdo con otro al que consideramos igualmente racional. Además, ofrece un símbolo de civilización que trasciende su mero uso como medio para ordenar nuestras relaciones sociales: puede incrustarse como una aspiración valiosa para proteger al individuo del arbitrio, proveer sentido y animar nuestros anhelos. La lucha por la democracia contra el totalitarismo en el siglo XX es testimonio de esta esperanza: que existan formas propiamente humanas de resolver nuestros conflictos y construir obligaciones consensuadas sin apelar a dioses ni reyes.

Aun proveyendo un marco para ordenar y formalizar nuestras interacciones, muchas organizaciones existen para poder funcionar como si el contrato no existiera: es el caso de las empresas. En el centro de la teoría de la firma de Ronald Coase, las compañías se justifican porque necesitamos espacios que posibiliten una interacción heterogénea y frecuente18. El consentimiento informado es costoso, requiere un exceso de tiempo y esfuerzo, por lo que someter toda relación laboral a este costo estanca la acción. Por lo mismo, vivir en un mundo contractual es más parecido a una pesadilla que a un paraíso. Lejos de animar, disminuye la motivación del individuo al restringirlo a la monotonía de una labor. Los mejores trabajos nos hacen olvidar que estamos trabajando por un contrato: motivan por la actividad misma de trabajar.

Para una teoría del progreso más bien liberal, la creencia por sí sola de que la sociedad evoluciona o marcha por medio de un arreglo contractual –por lo tanto, por el consentimiento libremente expresado– no es problemática, pese a que no está sostenida en evidencia histórica ni pasa el escrutinio comparativo con otras civilizaciones contemporáneas19. Los problemas comienzan cuando la fe en el instrumento detrás de la visión lleva a una sola forma de evaluar nuestra vida en sociedad.

Las interpretaciones sobre la crisis de octubre de 2019 fueron generosas con los ejemplos. Al notar que las personas escogen de forma inconsistente con un esquema institucional, se les criticó o porque eligen en contra de sus intereses de clase o en contra de sus intereses individuales. Solía ser patrimonio de algunos intelectuales condenar moralmente a aquellas personas que no actuaban en conformidad con sus condiciones materiales de existencia y lo que debería determinar el contorno de sus intereses económicos. Esa llamada inconsistencia de estatus dio origen a la figura despectiva del “desclasado”, el “arribista/abajista”, o más recientemente el “facho pobre”. En una señal de democratización, esta tendencia se ha vuelto el principal deporte de quienes defienden nuestras instituciones sociales desde medios expertos donde se las critica por inconsistentes con sus propios intereses individuales. Un supuesto sobre nuestro mundo empírico se ha convertido en la base de una censura moral. En este caso termina cancelando a las personas como irracionales si no son capaces de reconocer “sus verdaderos intereses”, que los deberían llevar automáticamente a cierto tipo de elecciones. Al leer la realidad desde el interés individual, se termina curiosamente definiendo la racionalidad como el nivel de conformidad con el interés de la organización y sus reglas.

Durante la crisis social, se afirmaba con incredulidad que si los números iban bien no debería haber malestar social. Aquí nos encontramos con un problema: si los indicadores de crecimiento son ciertos pero el malestar también, ¿cómo podemos conciliarlos? Seleccionando unos pocos indicadores, perdemos de vista que estos solo tratan de reflejar tendencias y no son un fin en sí mismos. Peor aún, nos tientan a comprimir la realidad para que se adecúe a ellos. De la lectura de indicadores, no solo se debe asumir la libertad, sino que es necesario forzarla o moldearla de una manera. Pareciera que hay solo una forma de ser libre. Si no funciona, terminamos culpando a los mismos individuos en cuya libertad confiábamos originalmente para desarrollarnos. Si nuestro ánimo es ecuánime, culpamos su ignorancia y los intentamos salvar por medio de medidas que “mejoren sus capacidades cognitivas”. Caritativamente concluimos que la gente no ponderó toda la información y por lo tanto eligió equivocadamente su plan de salud; no tenía educación financiera y por eso no pudo optar por una buena AFP o decidió no ahorrar en un APV o una Cuenta 2; para matricular a sus hijos, se fijó más si el nombre del colegio estaba en inglés que su rendimiento en el SIMCE, o se equivocó de carrera por no averiguar los retornos esperados de ella. El debate sobre populismo en las elecciones sigue la misma forma: si no se condena una falla moral de la persona, se afirma con más generosidad que la gente no sabía y por eso votó mal. Si tan solo pudieran librarse de su ignorancia, elegirían bien y listo: la satisfacción y la felicidad dependen de elegir bien.

Para salvar esta esperanza, la teoría debe agregar por lo tanto un epiciclo: una lectura de la racionalidad como autointerés material llevada a un segundo nivel por la figura de un experto. La única salida posible, se advierte, es profundizar esa libertad y racionalidad individual conforme al diseño experto. Siguiendo la lista de problemas enunciados más arriba, las soluciones necesitan cambiar a las personas para funcionar. ¿Problemas en decisiones económicas a nivel de seguridad social y salud? Educación financiera y mayor rol de la asesoría experta. ¿Problemas con los resultados electorales y de participación en las elecciones? Se llega a fantasear con pruebas de educación cívica para habilitar al voto y que las personas sufraguen por opciones adecuadas20. Todo se orienta a una forma de entender el mundo y de tomar decisiones: la razón se reduce a un puñado de parámetros y se vuelve abstracta de condiciones particulares. El experto de turno tiende a resolver cualquier problema humano acudiendo a la racionalidad económica. Siendo experto en políticas y medidas que proceden de este supuesto, muchas veces de forma inconsciente, su repertorio de recetas sigue una lógica acumulativa: ante un problema hay que hacer más de lo mismo. Sin conciencia de sus verdaderos intereses, la persona requiere de la orientación de quien sí es capaz de comprenderlos y exigirle que actúe en conformidad con ellos “por el bien de todos”.

A nivel mundial, el presente dista de inspirar optimismo. Tampoco es muy novedoso que esos anhelos se frustren; muchos presentes distaron de inspirar optimismo. No solo el arco del progreso lineal de la humanidad es un relato imposible de universalizar al conjunto de civilizaciones. La lista de hechos que no se ajustan bien a esta descripción de la historia es bastante larga y se engrosa con mayor rapidez cada año que pasa21. Sin embargo, la persistencia de esta teoría sobre la historia denota una firme convicción en sus predicciones o promesas. Rebosante de optimismo, contempla cualquier revés como un traspié momentáneo del avance económico y de la libertad humana. Para cada Trump existe un Biden; para cada epidemia una vacuna, y esta versión de la historia parece funcionar.

Llega un momento en el que la acumulación de parches adquiere dimensiones barrocas. Gruesamente, es lo que ha ocurrido con cuatro ámbitos institucionales en Chile: educación, previsión, salud y Constitución. Todas conforman espacios de nuestra vida colectiva donde buscamos certezas que se han convertido en fuentes de incertidumbre. Los cuatro han concitado dinámicas de reclamos y protestas de distinta intensidad y periodicidad desde la transición a la democracia. En octubre de 2019, los cuatro aparecen juntos y terminan por desdibujar las capacidades institucionales para concitar adhesión a normas comunes. Los supuestos teóricos que se traspasaron al diseño de instituciones comienzan a tener efectos no deseados tanto en los ámbitos específicos de cada institución como en otras áreas que se encuentran en su entorno.

Desde su origen, la defensa de las actuales instituciones de seguridad social insiste en que los indicadores de Chile mejoran porque estas y otras instituciones, estarían cumpliendo sus objetivos. A su vez, cumplen sus objetivos porque reciben la adhesión de contribuyentes y usuarios satisfechos del servicio contratado: reconocen que sus intereses materiales están correctamente resguardados en ellas y por lo tanto tienen la motivación de participar. El énfasis en la racionalidad individual esconde un doble supuesto de responsabilidad e interés. Las instituciones de seguridad social asumen que un individuo será responsable por su propia protección para enfrentar los riesgos a los que estará expuesto en su vida, porque está en su interés material hacerlo y ese interés determina su racionalidad22. Esta lógica incluye a la educación. Las destrezas adquiridas durante el proceso educativo dejan herramientas transferibles que podrán llevarse de un trabajo a otro y servirán de seguro para enfrentar cambios en el mercado laboral. Por último, la Constitución ata estas dimensiones de seguridad y de capacidades individuales al ofrecer el modelo del acuerdo que está detrás de todos estos contratos particulares que promueven la libertad de la persona y alientan su responsabilidad.

La respuesta común es negar que la seguridad social asuma este tipo de racionalidad. Después de todo, las reglas obligan y coaccionan a ahorrar, cotizar y seguir ciertos cursos de acción. Entonces se asumiría todo lo contrario, que la persona no posee este tipo de racionalidad: para ella no es evidente que estas organizaciones protejan su propio autointerés. El hecho de la coacción legal existe pero no invalida el argumento. No por coaccionar deja de asumir un tipo de racionalidad. Sea por incentivo o una obligación legal, esta presión tiene como objetivo ayudar a la persona a descubrir cuál es su verdadero autointerés y, en virtud de ese interés consentir, confiar y dar legitimidad al orden completo. Para alguien empleado, la doble obligación de pensiones y salud se solía esconder en la nómina de pago para facilitar el cumplimiento. Aun así, se insiste en que no darse cuenta de que está en su interés seguir las prescripciones de la seguridad social sería irracional. De este modo volvemos a los epiciclos: supuestos muy estrictos sobre la realidad llevan a una inflación de supuestos para que calcen con el entramado institucional que fundan.

Los datos tampoco sirven para afirmar que la coacción sea exitosa. En el ámbito de pensiones, en donde existe una obligación formal a contribuir, más de la mitad de la población activa que ingresó a trabajar en la década de 1980 y comenzó a retirarse en los 2010’s no logró cotizar de forma permanente y constante en las AFP23. La coacción funciona en parte, pero la gente no convencida elude la orientación del Estado y entonces el Estado, en un nuevo ciclo, busca otras formas de constreñir (por ejemplo, extendiendo la obligación de cotizar entre informales). Cuando esta imposición tampoco funciona, agrega otro círculo de trabas legales. Paradójicamente, los defensores de la consistencia del interés individual cambian de opinión cuando se abre una verdadera ventana para la elección, como quedó de manifiesto en el retiro de sucesivos 10% de las AFP durante la crisis sanitaria por Coronavirus entre 2020 y 2021. Sin ánimo de avalar los retiros, que lesionan el horizonte de las pensiones, el Banco Central señaló que durante 2020 al menos un 62% de ellos se mantuvieron en la forma de activos líquidos y ahorro; lo cual revela una atención a los intereses de largo plazo, contra los pronósticos más fatalistas de los defensores del autointerés cuando este es vigilado24.

Cuando un supuesto es muy querido y parece muy razonable para explicar ciertos fenómenos, el precio emocional de abandonarlo puede ser muy alto. Al igual que los astrónomos de antaño, preferimos profundizar con parches nuestras creencias cuando estas tienen problemas para describir la realidad. Pero dichos parches no son gratuitos: por el contrario, solo dan un alivio pasajero frente a los problemas que permanecen inalterados por debajo.

Instituciones: de aguardiente, contratos y ruletas

El aguardiente tempera cualquier ilusión que tengamos sobre la capacidad de un acuerdo formal para promover la responsabilidad individual. Esperar el cumplimiento de obligaciones libremente asumidas luego de días de fiesta y descanso ha tendido a estar más cerca de la fantasía que de una expectativa razonable. Más bien, los contratos se ajustan a la realidad regulando aguinaldos y, por fuera, introduciendo la fiesta en el espacio de la oficina y la fábrica en fechas emblemáticas. El contrato solo cobra relevancia cuando el trabajo resulta espectacularmente mal; en un buen ambiente de trabajo el día a día sigue caminos más informales de hábitos y prácticas.

Más allá de la tradición de ausentismo laboral, el aguardiente cumplió otro rol en demarcar los límites del contrato como imagen de la sociedad y la responsabilidad individual. En nuestra historia, lubricó la construcción irregular de los títulos de propiedad en tierras mapuche. Escribiendo en Cholchol en 1902, el misionero anglicano Guillermo Wilson notó:

“...en cuanto a los abusos y arbitrariedades cometidas contra ellos, son innumerables, y sería muy difícil precisarlos, por cuanto los explotadores siempre dan cierto viso de legalidad a sus actos, siendo en su mayoría tinterillos y comerciantes de baja ley; pero nos consta y es la voz pública que los indígenas son vergonzosamente robados y explotados en mil maneras. El alcoholismo es el factor más poderoso en la explotación de los naturales, y causa lástima y horror ver las tabernas y chíncheles diariamente atestados de mapuches en estado de ebriedad y allí en este estado los hacen firmar documentos, vender sus granos en yerba a precios exiguos y les arrebatan criminalmente todo cuanto pueden”25.

El contraste entre un mundo que se imagina como producto de un contrato y otro que no, inauguró problemas que la legalidad escrita aún no puede contener. El supuesto del consenso y la firma entre las partes es un presupuesto frágil para sostener una institución26. El problema no es solo de conocimiento o falta de conocimiento sobre cómo funciona un contrato. Ese contrapié, por ejemplo, nunca logró abatir el optimismo de nuestros legisladores sobre la educación en el largo plazo. Se esperaba que la enseñanza del castellano y el avance de la educación pública permitirían que el mundo mapuche también entendiera los contratos que había firmado y que los asumiera libremente como propios. Las discusiones recientes sobre escaños reservados en el Congreso para pueblos originarios o la Convención Constituyente no son muy novedosos porque reeditan ese viejo optimismo: proveer un reconocimiento que opere en el marco de la ley escrita. El caso muestra los límites que tiene un pacto formal de ser expresión de consentimiento, garante de la auto-obligación y fruto de la responsabilidad individual. El contrato asume simetría; el aguardiente permitió explotar la asimetría.

Como símbolo, el contrato inicia una cosmovisión completa sobre cómo funciona la sociedad en base a la responsabilidad, el interés y la racionalidad individual. Imaginamos nuestras obligaciones hacia el resto como libremente asumidas y consentidas; con contraprestaciones bien definidas y reguladas. En esta visión, el ser humano tiene una dignidad especial en torno a una racionalidad compartida referida a su autointerés que lo lleva a tomar decisiones sobre las que es responsable. La consecuencia es que la sociedad podría funcionar perfectamente sin esos seres humanos. Se asumen máquinas de preferencias que, al agregarlas, constituyen la sociedad y sus instituciones. Esta perspectiva supone, además, que esas preferencias pueden ser agregadas de un modo que puede ser consentido por todos. Confunde, de otro modo, un modelo abstracto –enramado por una matriz de derechos individuales - con una comunidad.

Es menos relevante el funcionamiento de un contrato que la idea de sociedad que introduce. Seducidos por su simpleza, comenzamos a juzgar la realidad con un solo parámetro: la racionalidad económica. Cuando la única medida de éxito es la expresión del autointerés y el acuerdo fijado en un contrato, el estándar de lo que es justificable pasa desde lo ético a lo legal. Los agentes económicos y políticos comienzan a actuar en ese límite, en “lo que hice está en el marco de la ley”, tensionando la credibilidad de organizaciones públicas y privadas. Pese a los esfuerzos por diferenciarse de empresarios y políticos “de antaño”, miembros de la última Convención Constituyente reprodujeron esa lógica: terminaron inscribiendo sus nombres en el ilustre linaje de personajes que han alegado que no son responsables de sus acciones. Si la vara del mundo social es el contrato, una consecuencia no deseada es que el límite de lo moralmente aceptable explota y terminamos interpretando cualquier situación como atropello.

Usando el contrato como vara, nuestras instituciones de salud, previsión y educación se justifican en torno a su correspondencia con supuestos que son estáticos. Se interpretan como resultado de una estructura de derechos e intereses individuales. Dejan de justificarse, por lo tanto, en torno a su contribución al bienestar humano y social, criterios que están más abiertos a cambiar en el tiempo27. La institución supone un contrato entre este individuo auto-interesado que, al perseguir sus intereses, adhiere con información perfecta a una organización determinada. El dinero que se intercambia por servicios de seguridad social obliga a las partes y se convierte en el único mecanismo de mediación y de exigencias recíprocas. Uno es libre para elegir, por lo que una vez tomada la decisión sería irracional dejar de pagar, contribuir, cotizar, matricular. La decisión conlleva una obligación irreversible. Sería irracional desconfiar o suponer que la organización que uno eligió tuviera otros intereses más allá de cumplir con su parte del contrato porque de lo contrario arriesga la quiebra. Se asume que el individuo será racional y migrará a otra organización que provea un mejor servicio o a un menor costo –después de que el daño esté hecho, de forma también irreversible en muchas ocasiones–. En un mercado competitivo, se espera que tanto la organización como el cotizante se disciplinen, porque hay alternativas, y se vuelvan responsables de las consecuencias de sus decisiones.

En la práctica, esto no ocurre. Así como “el consentimiento” se puede lograr a punta de aguardiente u otros incentivos, la aspiración de construir obligaciones solo por vía de un acuerdo deliberado termina siendo indiferenciable de una ruleta o una tómbola (la cual, y tal vez no por azar, también ha sido ofrecida como una política pública). Se termina apostando, ya que la multiplicidad de dimensiones en las que es necesario estar informado excede las capacidades humanas. Luego de esta apuesta, el costo del arrepentimiento puede ser muy alto si solo una de las partes tiene que asumir las consecuencias. A diferencia del consentimiento informado que debiese darse frente a una intervención médica crítica, en el que se ponderan posibilidades de uno u otro resultado, gran parte de las decisiones de una persona no pueden ser consentidas porque no son claras las consecuencias a largo plazo ni el peso de la responsabilidad individual en ellas. Es más cómoda la inercia. Una organización, de hecho, no puede informar perfectamente el consentimiento durante el curso de tu vida: no sabes a qué edad te vas a enfermar, el retorno o utilidad de tu carrera, cuánto te pueden ofrecer de jubilación. Esta opacidad libera al experto y a la organización de su responsabilidad, a pesar de que te condujo o hizo escoger en cierta dirección. No queda claro, entonces, que un incentivo que estimula el autointerés funde una obligación.

En la vida de una persona es imposible tener información completa, y el consentimiento no informado puede generar resentimiento. Si para la apuesta jurídica el consentimiento es la fuente de todas nuestras obligaciones, entonces se requiere de un conjunto de virtudes sociales que sopesen y equilibren las consecuencias de las propias decisiones28. Podemos efectivamente acordar de manera formal reglas porque ya estamos inmersos en un mundo en común que define expectativas y obligaciones recíprocas. Estas permiten que entendamos un contrato. En el pasado, la creación de comunidades imaginadas y sentimientos de pertenencia colectivos permitían limitar el rango de lo permisible y dejar que los mecanismos contractuales quedaran de trasfondo.

Añadiendo epiciclos: eficiencia y legitimidad

La esterilidad del debate público fue el precio de omitir el dinamismo de la realidad. Hemos pagado con dos parches. El primero gira sobre la eficiencia técnica y da cualquier inconveniente por superado si se cumplen algunas métricas. Busca remendar, de otra forma, el problema de si estas instituciones han cumplido eficientemente o no los objetivos que las orientan. Si los números van bien, da lo mismo haber agregado otro círculo a la teoría, porque asumimos que lo observado refleja su buen funcionamiento. En tanto, el segundo concierne a la legitimidad, e intenta subsanar el problema del consentimiento y, por lo tanto, si estas instituciones pueden ser entendidas como una fuente de obligaciones libremente asumidas. Ambas estrategias no resultan compatibles.

“Da lo mismo el color del gato si caza ratones” corresponde al primer parche. La evidencia en torno a si cazan ratones nuestras instituciones no es fuente de consenso. Son instituciones claramente exitosas en algunos ámbitos, pero ha costado matizar esos logros con otras funciones que se les exige que cumplan. La pregunta por la eficiencia del sistema para cumplir sus objetivos se suele así confundir según el propósito que estemos mirando. La discusión se ha entrampado en la selección de datos que permiten defender o criticar, asumiendo que el dato nos dice que la eficiencia del sistema es resultado de las motivaciones y acciones de las personas que están muy bien encuadradas en la regulación vigente.

La selección de evidencia parece seguir la posición política previa del analista, lo que termina por poner en una encrucijada la confianza en el conocimiento experto. La información, por tanto, es usada más para confirmar que intentar refutar. Ello genera paradojas que deben ser parchadas teóricamente. No es infrecuente encontrar argumentos donde el juicio sobre una institución de seguridad social se mide por el logro de objetivos que son ajenos a esa institución. Por ejemplo, es ineludible que el ahorro que ha permitido la cotización obligatoria en las AFP ha contribuido a la estabilidad macroeconómica y al crecimiento29. Parte de la discusión que se dio durante la reciente crisis sanitaria sobre los retiros del 10% de las AFP giró sobre sus efectos en el mercado financiero. Sin vincular explícitamente la estabilidad del mercado financiero con el retorno de las pensiones, se trató posiblemente de un argumento que conectó poco con las expectativas cotidianas de una mayoría de la población para quienes el rol manifiesto de un sistema de pensiones es asegurar buenas jubilaciones. En muchos de estos debates queda la sensación de que tenemos instituciones muy eficientes, pero para alcanzar metas distintas a las que necesitamos que cumplan.

El segundo parche trae consigo una petición de pureza y orbita en torno a la idea de legitimidad. Aquí importan un poco menos los ratones, lo que importa es que el gato sea fruto del consentimiento. En democracia, este sería el único motivo que nos podría obligar libremente a cumplir con ciertas disposiciones. Un origen limpio permite que refleje aspiraciones compartidas, asuma un rol simbólico –como signo de la solidaridad nacional, por ejemplo– además de cumplir sus objetivos declarados de proveer cierto tipo de educación, salud y previsión.

Por lo tanto, un origen oscuro o gris puede ser suficiente para botar el edificio abajo. Un origen limpio, se supone en cambio, asegura un desarrollo limpio. Desde esta perspectiva, puede ser irrelevante qué tan eficiente o no es el sistema para cumplir con sus objetivos declarados. El relato de que la transición a la democracia en Chile fue producto de un consenso, asumiendo libremente todas las consecuencias que se derivan de ello, predominó durante la década de 1990 y comienzos de los 200030. En los cuestionamientos más recientes, el periodo de transición se interpreta menos como consenso y más como traición. Los tecnócratas sin corazón de la dictadura, se temía, fueron reemplazados por los tecnócratas sin corazón de la Concertación. Libertad y Desarrollo y el CEP por CIEPLAN. Ahora realizan actividades en conjunto. Sacrificaron la libertad –en vez de promoverla– a cambio de crecimiento. El pecado de origen (la imposición no consensuada ni deliberativa de estas instituciones) sería lo suficientemente dramático para que, incluso si hubieran producido resultados comparables a las de un Estado de Bienestar avanzado, debiéramos reemplazarlas por algo peor pero limpio. Las correcciones posteriores no logran lavar el origen porque finalmente el progreso también se mide según cuánto nos podemos librar de los amarres de ese pasado no elegido. El progreso, siguiendo esta lectura, no solo se mide por el punto de llegada sino por cuánto nos alejamos de un punto de partida.

Descontando el origen, el reclamo decisivo frente a la legitimidad tiene que ver con un aspecto del funcionamiento y las asimetrías que va produciendo la misma dinámica del sistema. Corresponde a su dimensión moral. La continuidad personal entre quienes diseñan y administran estas instituciones –entre ministros, subsecretarios, legisladores, asesores políticos y los directores y gerentes– no ayuda a encuadrar las expectativas de seguridad social, morales antes que legales. Cada vez que el experto que regula alguno de estos ámbitos termina su carrera política entrando al directorio de una AFP, de una Isapre o de una universidad, señala a su entorno la posibilidad de que el sistema está arreglado y que sus acciones están cooptadas por intereses. Pueden sugerir que en un rol político se opusieron a reformas necesarias para asegurarse una jubilación en un directorio31. Se convierte en un nicho de rentas no regulado. Puede ser legal, pero arruina los límites morales de la convivencia. Deja la impresión, justa o no, de que hay un diseño sistemático para robar, expropiar o explotar. La responsabilidad personal, lo que le exigimos a nuestros conciudadanos por habitar un mismo lugar, posee un horizonte temporal que trasciende la de un rol delimitado legalmente.

Llegamos a un nudo que no se desata fácilmente. Las soluciones que se proponen –siempre y en todo ámbito– son monotemáticas, pero es un “monotematismo” que resuena en la experiencia cotidiana de las personas. La solución estándar, básicamente mejor y más educación para que las personas elijan bien, refleja esta tensión

entre legalidad y moralidad. Por un lado, la educación se propone como solución a todos los males que acarrean malas decisiones. Por otro, cuando hay una sanción penal en juego nos acordamos de que el mundo no funciona tan así. Por ejemplo, fiel es a los supuestos del diseño, los tribunales condenan a imputados en casos de colusión o abusos a educarse éticamente. Tal como se dice que una persona normal requiere de educación financiera para escoger bien su plan de AFP, ejecutivos de distinto tipo terminan condenados a clases de ética por desconocer los límites morales de vivir en sociedad, o incluso exigen más fiscalización para lograr mantenerse dentro de la ley. Se diría que necesitaban también de certificación universitaria para corregir capacidades cognitivas y humanas deficientes32. Retorna nuevamente el prejuicio: saber (o al menos aparentar) que el certificado indica posesión de un conocimiento relevante nos hará súbitamente buenos y permitirá que escojamos bien, incluso moralmente.

La asimetría se expresa, de este modo, al nivel de las consecuencias de la decisión. Quienes diseñan, orientan y administran un entramado de elecciones, quedan expuestos a los beneficios de su posición sin pagar o asumir ningún costo si las consecuencias llegan a ser negativas33. En términos de legitimidad, esta asimetría reduce la capacidad de que la seguridad social pueda adaptarse a cambios sociales, demográficos y financieros a lo largo del tiempo. Para funcionar requiere de ciertos grados de corrupción. La planificación burocrática, que trata de forzar una realidad y no permite el acomodo, deja un área gris de discrecionalidad necesaria en un mundo más contractualizado. En el límite de la utopía donde todo es mercado, por lo tanto, todo es contrato, todo puede finalmente ser corrupción. La queja que alguna vez se esgrimió contra la burocracia estatal se puede igualmente adosar a la burocracia privada.

Ambos epiciclos se encuentran hoy en un punto excéntrico, por lo que requieren de ingentes esfuerzos por parte de los reguladores para sostener una sensación de normalidad. Tanto los defensores de la eficiencia como quienes se oponen por razones de legitimidad, comparten una cosmovisión de planificación de la seguridad social a partir del consentimiento entregado libremente por el individuo. Pese a tener lecturas diferentes sobre el contenido del interés individual, el mecanismo que los vincula a la racionalidad de la persona es el mismo. Para los defensores “por la eficiencia”, este siempre ha sido un problema que causa incomodidad en público: tener que defender la libertad y racionalidad de un sistema impuesto sin confianza en los individuos que lo deberían haber elegido espontáneamente al seguir sus intereses personales. Ilegítimo, desde esta lectura del ser humano, por origen, esperan que se legitime por sus logros. Llevado al extremo, para lo segundo, postular un origen diferente permitiría un diseño que fuerce o incentive la solidaridad. Un origen santo resultaría en una trayectoria igualmente santa. Se asume que eso basta para lograr la legitimidad. Con ello, no se contempla la posibilidad de que, permitiendo la elección, las personas elijan el sistema que existe o algo muy similar.

¿Una defensa conservadora?

Ninguna institución humana tiene un origen prístino. Muchas de ellas obligan pese a que no las escogimos. Esta observación de todo sentido común no sería solo empírica sino normativa. La clave sería que cada generación se las apropie según sus propios marcos interpretativos. No podríamos juzgar a ninguna institución por tener orígenes que no converjan con los valores del presente. Las instituciones se desarrollan y aprenden, por lo que se van legitimando por hábito y costumbre. Instituciones que surgieron para proteger el privilegio de pocos terminaron convirtiéndose en el pilar de los derechos de muchos. En el mundo, la Constitución escrita surgió, por ejemplo, más como una herramienta de centralización del poder en condiciones de emergencia, altos costos militares y competencia geopolítica, que del consentimiento individual expresado democráticamente34. Desde un origen violento, como se observó más generalmente durante el movimiento ilustrado escocés, la legitimidad es conferida por el uso y utilidad; el tiempo, no una mayoría circunstancial, sería el mejor juez sobre la validez de una institución35.

De esta intuición quedaría una última línea de defensa, podríamos llamar conservadora, de nuestras instituciones de seguridad social. Su origen puede ser arbitrario, pero se han masificado. Pueden parecer egoístas, pero funcionan, han traído prosperidad y desarrollo. Gracias a su exposición a la disciplina de mercado, se habrían adaptado a las sensibilidades del presente. Daría lo mismo que surjan de un diseño tecnocrático o experto. Mal que mal, este correspondió también a algunas de las experiencias de la burocracia y del Estado moderno36. El tiempo les ha permitido volverse parte de la vida cotidiana de la ciudadanía37: las mismas personas se han adaptado, inventando jergas para referirse a los trámites, aprendido a manejar la burocracia y el papeleo38. Más que cuestionar su origen, nuestras instituciones permitirían la acumulación de experiencias a lo largo de varias generaciones. Esa sabiduría no se puede formalizar en un contrato. Se han vuelto parte de nuestra organización y cultura nacional39, a tal punto que muy pocos están dispuestos a una nacionalización de los fondos de las AFP porque los consideran, legítimamente, propios40. Bastaría aumentar la inclusión o las oportunidades (fue una de las críticas que también recibió la seguridad social entre las décadas de 1920 y 197041). Puede que no sepamos bien explicar cómo funcionan estas instituciones, pero son los pilares de una prosperidad inédita en nuestra historia.

Aunque nos hayan acompañado en un periodo de mayor crecimiento económico, es sorprendente pensar que alcanzaron a durar una o dos generaciones y hoy se ponga en juego su existencia política. Parece así un poco cínico convertir el hábito de legalizar mediante contratos en una suerte de cultura nacional para justificarse. Este argumento supone que no existe el contrato, o que no todo es contrato y que adherimos por motivaciones no contractuales a estas mismas instituciones: por compartir un pasado, una historia de cotizaciones, prestaciones e intercambios que además buscaríamos traspasar a nuevas generaciones. Tendríamos que sentirlas como propias. Desde la teoría es necesario suponer que las limitaciones a los acuerdos legales no existen: como se trata de una herramienta para justificar el consentimiento, lo ideal –bajo este prisma– es que nos olvidemos del pacto lo más pronto posible. El límite de esta estrategia comunicacional es la realidad: estas organizaciones operan como contrato pese a que comunicacionalmente se enfocan en beneficios que trascienden su rango de operación. En el caso de los retiros del 10%, se reflejó en el aumento de correos electrónicos que intentaron simular cercanía y una preocupación en ámbitos que poco tienen que ver con pensiones (como invitaciones a escuchar charlas turísticas). Sin embargo, el contrato no es algo que nuestras instituciones de seguridad social puedan sacrificar porque las protege, o al menos hasta hace poco, y se lo recuerdan a sus usuarios cuando los resultados prometidos no son los esperados.

Una justificación conservadora de estas instituciones tendría que mostrar que el paso del tiempo les ha conferido legitimidad o que al menos no les ha sido desfavorable. No solo que las personas se han adaptado a sus lenguajes y a navegar sus burocracias o que han mejorado los niveles de prosperidad agregados del país. Nuestro caso es difícil de leer desde esta óptica. Los niveles de confianza y adhesión han sido siempre bajos –como los de buena parte del mundo institucional–, pero con el agravante de estar permanentemente en el centro del reclamo social. Compartiendo los niveles de desconfianza de Isapres y AFP, no existen (afortunadamente) movilizaciones para abolir el Congreso, partidos políticos o los tribunales de justicia.

De una forma u otra, las Isapres y las AFP siempre apostaron de manera optimista a que llegaría un momento de maduración que resolvería todos los problemas de la “marcha blanca”. Patearon al futuro cualquier crítica en el presente. De esta forma, podían argüir que las pensiones no eran tan altas, o las coberturas insuficientes, porque el sistema no había alcanzado su estabilidad demográfica. Coincidió entonces que el momento llegó: hoy existe una masa relevante de afiliados que son adultos mayores que confiaron en un sistema de salud que no está preparado para soportarlos, y, al mismo tiempo, aquellos que se jubilan en las AFPs hoy debiesen, al menos nominalmente, haber estado siempre al interior del sistema. Esta “entrada en régimen” ha puesto en evidencia las fallas estructurales de los dos sistemas y ha desprovisto a las organizaciones de una última línea de excusas.

El paso del tiempo permite legitimar a una institución cuando involucra y ata las obligaciones entre distintas generaciones. Al poner exclusivamente el acento en el interés inmediato (léase como racionalidad) de un individuo, nuestra institucionalidad no ha logrado crear la motivación necesaria para que una persona sienta como propia la obligación de participar en ella. Menos la podrían sentir propias sus hijos donde el supuesto de contribuciones permanentes y trabajos formales se vuelve más improbable.

Una comparación permite entender este punto. En una serie de trabajos, la socióloga estadounidense Viviana Zelizer detalla cómo la introducción de seguros de vida acarreó un severo problema social en Estados Unidos durante el siglo XIX42. Un seguro de vida, algo que nos puede parecer lo más natural hoy, significó básicamente una revolución en los estándares morales de la sociedad estadounidense. Si la vida personal se reconoce como lo más sagrado en un contexto de mayor autonomía y modernidad, ¿ponerle precio no implica desacralizarla? La oferta de seguros fue primero resistida y rechazada visceralmente, porque tocaba un entendimiento básico compartido sobre el ser humano y su lugar en una comunidad. Invaluable, a diferencia del trabajo, la vida personal estaba al margen de cualquier consideración monetaria.

Además del crecimiento de vínculos impersonales, que debilitan hasta cierto punto la posibilidad de una comunidad de hacerse cargo de la seguridad de sus miembros, las compañías aseguradoras ensayaron otro enfoque para legitimar un nuevo producto. El dinero terminó incorporado al ritual de una buena muerte y dio expresión a una obligación nueva. Si antes la muerte era un fenómeno que se vivía en comunidad, que debía hacerse cargo de viudas y huérfanos, fue necesario individualizarla: convertirla en un hecho que conlleva una obligación personal. Las compañías de seguro redefinieron un entendimiento tácito sobre lo sagrado. Por medio de la prensa y publicidad agresiva, promovieron el seguro como una obligación entre generaciones. No se trataba, argumentaron, de una profanación de la vida personal ni una reducción de la vida humana a un precio transable. Al revés, no contratar un seguro implicaba legar pobreza a herederos y viudas y depender de la caridad o la filantropía de otros. No asegurarse, seguía el argumento, equivalía a perder la autonomía43. Al moralizar la obligación de contratar un seguro individual, las compañías pudieron apelar a un sentimiento de solidaridad intergeneracional –cuyo centro seguía siendo la persona–, que terminó siendo mucho más potente para legitimarlas que el mero autointerés. Apostar solamente a lo segundo habría llevado al fracaso de los seguros de vida44.

La pregunta entonces tiene que ver más con la responsabilidad compartida entre generaciones y el curso de vida que con un individuo abstracto. ¿Cómo nuestras instituciones logran justificarse en el tiempo apelando a un vínculo que involucra obligaciones morales entre generaciones? Esta clave permite explicar el distinto aprecio que han concitado. De momento, el vínculo intergeneracional parece haber sido eficaz en movilizar gente solo en un sentido. Reformular la pregunta así permite entender por qué la educación subvencionada, orientada a la universidad, es más masiva y suele ser mejor defendida que la salud y el sistema de pensiones. La ampliación de la oferta educativa por medio de la subvención y la apuesta a la universidad como motor de movilidad social no era algo enteramente ajeno a la sociedad chilena. Históricamente, la participación de privados en la provisión de educación escolar trascendió la simple oferta para una elite pequeña45. El peso simbólico de la universidad no era desconocido, aunque desde 1980 se ligue más explícitamente a un retorno financiero. La introducción de una reforma así fue posible porque existía una motivación por ir a la escuela –patrimonio que se heredaba de la larga historia educativa chilena–. Pese a las tasas de ausentismo y deserción del pasado, la escuela se encontraba en el centro del circuito de obligaciones entre padres e hijos con el Estado y la ciudadanía. Era en parte, por lo tanto, una obligación implícita del grupo familiar. En ausencia de otros tipos de seguridad (inciertos además por la inflación, como pensiones y seguros de invalidez), la educación se convirtió, junto al anhelo de la “casa propia”, en una de las estrategias familiares de cara al envejecimiento. El aprecio de la educación subvencionada deriva de una obligación que ya existía y que se robusteció –adquiriendo dimensiones adicionales– en el tiempo. El menor aprecio por Isapres y AFP expresa la ausencia de nuevas obligaciones morales.

Al incentivar la racionalidad del autointerés, por el contrario, las reformas a la previsión y salud promovieron poca solidaridad intra e intergeneracional46. Basándose en una lectura reducida de la persona, ambas reformas parasitaron de un tipo de estructura social para poder funcionar. Asumieron aportes constantes (formalidad) y una división doméstica en la que el hombre trabaja y la mujer cuida. La labor invisible de las mujeres en el hogar, cuidando a niños y crecientemente a ancianos, era el fundamento sobre el cual tenía sentido exigir contribuciones individuales a fondos privados de seguridad. No se asumió a un individuo, entonces, sino a un tipo de familia que lo sustenta, la que tampoco era típica. La configuración familiar chilena fue siempre más compleja que esa que se supuso47. La familia extendida y la cohabitación de distintas generaciones en un hogar sigue siendo una estrategia bastante común para enfrentar los vaivenes y la incertidumbre del día a día. Este vínculo no entró en los cálculos de las reformas de salud y previsión. Con el aumento de la participación laboral femenina, la reducción de la natalidad y la ampliación de oportunidades, este esquema de seguridad quedó cojo.

En cambio, la educación tiene un horizonte temporal más largo –vinculando distintas generaciones familiares– que la previsión y la salud. Independiente de si es empíricamente cierto, uno de los reclamos que se escuchó durante la crisis social fue que “las AFP se quedan con tu plata al morir”48. Sin embargo, este punto tampoco fue entendido en la reciente discusión constitucional cuando se desmerecía como un temor irracional el reclamo de que los fondos del ahorro privado no serían heredables. La tensión entre una obligación moral bien fundada, como las que se contraen con la familia, tiene todas las de ganar en contra de otra cuyo fundamento no es claro. La solidaridad no se puede decretar. Por el contrario, la apuesta de una familia por la educación (léase, en ocasiones, endeudamiento) genera solidaridad intergeneracional solo a nivel de la familia49. En parte porque quisieron esconder la obligación o funcionar como si no existiera, nuestras instituciones no lograron transmitir que las obligaciones que imponen son de carácter moral antes que económico.

La vitalidad del mismo mercado resulta, en parte, de no estar siempre enmarcado en el consentimiento contractual. Poder desenvolverse por canales más informales permite arriesgar, innovar y equivocarse. Son esos errores los que ayudan a disminuir las fallas institucionales y a manejar la volatilidad de estar conectados con lo que pasa en todo el mundo. Nuestras instituciones toman los errores como desvío de la regla, no como una fuente de información; como desviación de un modelo, no como complejidad. No están sujetas, por lo tanto, a ese orden porque están protegidas. El Estado no las puede dejar caer; ¿qué pasaría si quebraran? El criterio es muy estrecho: confían en el Estado no solo como prestador o salvador de última instancia, sino como regulador que a través de un nuevo epiciclo puede coaccionar para evitar el rodeo a la norma. No están enteramente disciplinadas ni por el mercado, ni por la deliberación, ni por el paso del tiempo. Por esta razón, las empresas reguladas requieren de una separación entre la continuidad operativa de las mismas y el destino del capital invertido: como sociedad nos interesa que los actores privados sigan operando con nuevos dueños, a la vez que haya pérdida patrimonial para quienes, ya sea por negligencia o mala suerte, no les dieron viabilidad económica a estas firmas.

Una defensa conservadora necesita argumentar la creación y custodia de obligaciones recíprocas en el tiempo. En distintos países occidentales, las instituciones de seguridad social históricamente han logrado coordinar la distribución de bienestar y al mismo tiempo convertirse en símbolos de solidaridad. Desde luego, han cambiado y enfrentado distintas crisis. Muchas de ellas tuvieron orígenes religiosos o resultaron de situaciones dramáticas –guerras totales– que acentúan un tipo de obligación colectiva que no depende del interés ni de la maximización individual50. La lectura, que siempre es posterior a su desarrollo, fue que sin un mínimo de solidaridad no queda espacio ni para la maximización individual ni el autointerés. Las instituciones de seguridad social no solo persiguen objetivos económicos, sino que también se las elige por los efectos latentes sobre la cohesión social. Aceptan grados de “ineficiencia” porque se entiende que las redundancias que crean facilitan una coordinación más fluida de la sociedad. Son técnicas de organización y símbolos al mismo tiempo. Permiten contrastar juicios con realidades y simultáneamente alimentar creencias, rumores y relatos nacionales. En ellas se busca cierta verdad, que no es empírica ni falsificable, sobre un país, su relativa armonía y las expectativas que tenemos sobre el resto. En ese sentido, no son instituciones que funcionan solo al nivel de conocimientos abstractos que exigen la consistencia de nuestras decisiones económicas, para lo que bastaría más educación para poder tomar buenas decisiones. Son, además, instituciones donde se experimenta un lugar compartido en el mundo y, a través de nuestra concurrencia en ellas, se espera hacerlo nuestro51.

Las instituciones de seguridad social son una forma práctica de responder una pregunta existencial sobre cómo vivir en sociedad. Requieren, por lo tanto, de obligaciones que no solo trasciendan el propio círculo familiar, sino que sean entendidas como tales entre y dentro de cada generación. Son expresión, finalmente, de cómo un país decide regular la comunicación entre ellas, incluyendo su reconocimiento. De personas y familias en distintas etapas de su vida, que enfrentan problemas y desafíos diferentes según el momento en que estén. Una visión puramente estática del consentimiento difícilmente puede tener cabida en una defensa conservadora porque no tiene claridad sobre qué hay que conservar. Si depende de criterios individuales, no necesariamente se prestará atención a su sustentabilidad como recientemente ocurrió a las AFP o al quiebre de una Isapre. El contrato, muchas veces, simplifica cada circunstancia personal en una sola, homogénea, estandarizada. En otras palabras, no hay estrategia conservadora para defender instituciones que, en su funcionamiento, son abstractas antes que adaptativas.

Pese a esta debilidad, incluso las críticas y defensas más radicales al modelo de seguridad social terminan pegando parches, precisamente porque el problema es que piensan en modelos. Se ajustan a algún tipo de visión del progreso asumiendo el consentimiento que libremente emana de –curiosamente– personas racionales por compartir esa misma visión del progreso. Para que un futuro estático triunfe, y la historia se acabe, se sacrifica el dinamismo de la misma vida y se desencadena un proceso inflacionario de remiendos para salvarla. El riesgo es el nihilismo, quedarnos sin normas ni algo más robusto en qué fundar nuestras expectativas. Y así, en base a epiciclos, mantenemos una teoría del progreso en la historia de Chile. A comienzos de la transición, el desarrollo llegaba con 20 mil dólares per cápita (a igual poder de compra) y con parecernos un poco a Portugal52. Cruzando ese umbral, y con el vacío que queda luego de alcanzar una meta, hoy no sabemos que hacer más que esperar otros horizontes en la misma línea. ¿La prueba PISA? ¿El Gini? ¿El nivel de gasto social como porcentaje del PIB?