3. Si existe el infierno, será algo parecido a un comedor de colegio

Siempre me quedé a comer en los colegios a los que fui y el comedor era uno de los espacios que más temía a diario, incluso más que el patio o los pasillos. Recuerdo perfectamente ese timbre que daba por finalizadas las clases de la mañana y, ¡tachán!, tocaba ir al comedor, ese sitio infernal en el que se mezclaban todo tipo de olores (de comida, de humanidad y de cosas que no sabría catalogar), con ese bullicio de gente, ruidos varios de mobiliario, niños masticando con la boca abierta (¡qué asco me da eso!) y zapatillas deportivas que hacían ruido al deslizarse por el suelo.

Allí estaba yo, bajando las escaleras medio corriendo e intentando no desnucarme, porque un día alguien me dijo que una mala caída por las escaleras sería letal. Así que cada día tenía —y sigo teniendo— ese pensamiento al bajar las escaleras. Parecía que tuviera prisa por llegar al matadero, digo al comedor, y, de hecho, tenía prisa, porque cuanto antes llegara, menos cola tendría que hacer.

Y ahora pensarás: «Ay, mira, a la princesita no le gustaba esperar». Pues no, no me gustaba ni me gusta y dudo que a alguien le guste, pero a mí me da mucha ansiedad y, si puedo elegir, renuncio a lo que sea para no tener que hacer cola. ¡Madre mía, de qué cantidad de sitios me he ido y cuántas cosas me he perdido a lo largo de mi vida al ver la cola que había para acceder!

La cola para entrar era una tortura porque, además, los niños no dejaban de gritar y estaban pasadísimos de vueltas. En serio, yo me preguntaba una y otra vez: «¿Qué les pasa? Ni que fueran a darles chocolate con churros o un vale para los autos de choque». (Piribiribiribiribí.) Ahí estaban esos niños que se colaban cada día y nadie les decía nada, mientras yo me indignaba y me preguntaba: «¿Por qué no les dicen nada? ¿Es que tienen entrada preferente por ser engreídos y populares?». No entendía este comportamiento absurdo y, encima, cuantos más niños se colaban, más apretados estábamos y… ¡SOS! Invadían mi espacio vital y, para colmo, la graciosilla de turno estaba allí empujando al niño que le gustaba en pleno tonteo (nota mental: eso del flirteo es otro nivel para mi sentido de la lógica), hasta que alguno de ellos se me echaba encima sin querer. ¡Quita, bicho!

Se acercaba el momento de entrar al comedor y, cuando miraba si estaba libre el sitio donde quería sentarme, ya lo habían ocupado. ¡Maldita sea! ¿Por qué no nos sentábamos cada día en el mismo sitio? ¡Qué agobio!

Entraba al comedor y cogía esa bandeja metálica terrible con distintos huecos para poner el vaso, los cubiertos y el postre. ¡Aj!, ese ruido al colocar los cubiertos y el vaso en su hueco era terrible (llevo tres escalofríos en lo que va de párrafo). Apoyaba la bandeja encima de los raíles —metálicos, por supuesto— del self-service y notaba ese contacto (fffffffffff) entre la bandeja y los raíles (piel de gallina, y no precisamente de emoción). ¡Es que hasta las jarras de agua (de Barcelona, con ese sabor a no-quiero-saber-qué-lleva) eran metálicas! Todo mal.

Para empezar, tenía que elegir el postre y había un 95 % de probabilidades de que no me gustara ninguno. Aunque, por suerte, siempre estaba la opción de la manzana, que era de lo que menos repelús me daba. Entonces, llegaba el momento de suplicar a la cocinera que me pusiera poca cantidad (estoy segura de que nos ponían más por lo pesados que éramos), o muslo de pollo en lugar de pechuga, al son de un dramático «por favor, por favor, por favor». ¿Por qué destaco lo de pedir muslo de pollo? Porque si el muslo de pollo que nos daban estaba seco, lo de la pechuga era como para pedir una excedencia académica para estar días masticando y disimulando las bolas. No entendía por qué se enfadaban tanto los monitores cuando hacía bola con la comida; no era culpa mía que eso se me quedara ahí atascado cual cemento armado y no hubiese manera humana ni marciana de que tirara para abajo. Me gustaba el sabor del pollo, pero me superaba la textura del pollo seco.

Te hago un pequeño avance de algo que te contaré con más detalle más adelante: gracias a conocer mi perfil sensorial he descubierto que tolero poco este tipo de texturas. Te lo explico para que tenga sentido que te hable de algo tan corriente como el pollo seco pudiendo hablar de algo más asqueroso, como la sopa que se mezclaba con la carne estofada cuando caminabas con la bandeja. Porque también soy torpe llevando cosas. Mucho.

Pero te diré que en la historia que nos ocupa no tocaba pollo, sino que ese día tocaba algo peor para mí: ese pescado seco y con espinas. ¡Horror! Tocaba desmenuzar el pescado para ocultarlo debajo de las hojas de lechuga; pocas, porque me habían perdonado unas cuantas. ¿Te acuerdas? Era como si te perdonaran la vida tras sacar toda la artillería dramática, poniendo ojitos y con la voz entrecortada.

Mi plato cantaba demasiado, ya que había demasiado pescado para tan poca lechuga, así que llegó el momento de activar el plan B, y tenía que hacerlo deprisa, porque cuantos menos niños quedaran en el comedor, más probabilidades había de que me descubrieran. Para el plan B usé mi técnica avanzada para hacer bola con el pescado y la manzana, todo junto. Lo de los chefs de ahora ya ves que no es tan novedoso: en el comedor del colegio creo que fuimos muchos los que nos convertimos en auténticos especialistas en la deconstrucción de los platos tradicionales y la creación de mezclas imposibles. Ahora veo que algunos solo lo sufrimos y otros sacaron provecho de ello.

Logré que me dieran el beneplácito para dejar lo que me quedaba en el plato (vamos, lo poco que no estaba escondido) y me levanté para depositar la bandeja en su sitio. Mis pensamientos solo podían suplicar que, por favor, no se levantara ninguna de las hojas de lechuga y me dejara en evidencia revelando lo que había debajo, entre otras cosas porque tendría que dar explicaciones y tenía la boca llena de esa mezcla espantosa. Para esto sí que era una ventaja tener la cara redonda y ser tan mofletuda. ¿Ves? Algo tenía que compensar a todas las tías abuelas pellizcacachetes (no os olvido, no).

Salí del comedor y me dirigí al patio, muy digna pero con una gran necesidad de escupir lo que llevaba en la boca mientras intentaba evitar cualquier encuentro en el que me pudieran hacer reír (una vez una niña se llevó una ducha por hacerme reír, en esa ocasión de estofado conglomerado con parmentier de pera). Sin duda era mejor no tentar a la suerte y evitar una situación similar que pudiera suponer un paso hacia atrás en mi carrera hacia esa normalidad deseada.

No podía tirar «eso» a la basura porque los monitores del patio nos vigilaban de cerca, como si les dieran puntos por pillar a quienes habían logrado escapar del comedor con comida en la boca, así que ¿qué podía hacer? Pues guardarlo en el bolsillo de la bata. Repito: me lo saqué de la boca y lo metí en el bolsillo de la bata para «tirarlo luego». Mis funciones ejecutivas decidieron que ese «luego» fuera la voz de mi madre diciendo: «¿Qué mierda es esta?». (Bueno, la mía no habla así, pero el significado era el mismo.) Año 2022: mi madre confirma este dato, sin ninguna duda y con bastante asco, pero con mucha resignación.

No se me ocurre mejor manera de explicar lo que son las funciones ejecutivas que usando el ejemplo del neuropsicólogo y neurocientífico cognitivo Elkhonon Goldberg, que hace el símil con el director de orquesta. Las funciones ejecutivas serían el director de orquesta, los instrumentos serían las habilidades para lograr distintas metas y la música resultante serían las actividades diarias que requieren planificación, toma de decisiones, solución de problemas, autocontrol y regulación.

En el comedor podían surgir comentarios como, por ejemplo, «qué lenta es esta niña comiendo». Ahora mi cabeza contestaría: «Pues claro, señora, ¿cómo pretende que coma a buen ritmo? Si esto parece una convención de estímulos negativos que no me han llevado a una explosión sensorial (pérdida de control temporal por sobreexposición a ciertos estímulos; te lo explicaré más adelante) porque mi capacidad de contención es sobrehumana».

A continuación va una explicación para que no digas: «Ay, chica, qué piel tan fina tienes: que si las colas, que si los ruidos, que si los olores, que si la gente…» (léase en tono ñe, ñe, ñe repelente). Esta pausa va a durar un poco más, pero créeme: esto te interesa. Así que toma asiento, que me voy a poner un poco técnica con uno de esos temas que tanto me gustan (intensidad modo on).

Antes he mencionado el perfil sensorial y ahora te voy a explicar más cosas sobre él. Para mí ha sido el gran descubrimiento tras tener el diagnóstico de TEA (trastorno del espectro del autismo). Lo considero el máximo nivel de autoconocimiento.

Mi perfil sensorial se basa en los conceptos desarrollados por Jean Ayres (integración sensorial) y Winnie Dunn (teoría del procesamiento sensorial y los cuatro patrones de procesamiento), pero yo quiero explicártelo con mis propias palabras y de la manera en que yo lo entiendo.

El procesamiento sensorial es el modo en que mi cerebro percibe los estímulos externos e internos que le llegan a través de los sentidos. Tener un desorden del procesamiento sensorial (DPS) significa que a mi cerebro se le va de las manos la reacción ante esos estímulos que los sentidos captan; o, al contrario, que no se entera de que están ahí, o se entera muy tarde. Yo diría que, más que un desorden, es una manera #neurodivina de funcionar de mi cerebro, así que lo llamaría «procesamiento neurodivino» (paso de abreviar con PN por motivos #chorrobvios). El perfil sensorial es como un decodificador para entender cómo procesa una persona esos estímulos en su vida diaria y cómo pueden afectarle en el transcurso de su día a día. Vamos, autoconocimiento nivel Dios de todos los Olimpos para entender cómo percibo el mundo y cómo reacciono ante ello.

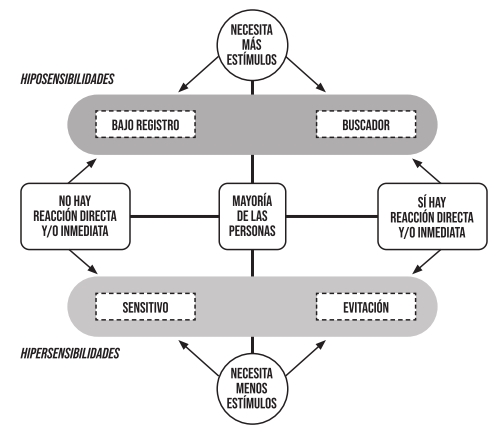

Patrones de procesamiento sensorial: existen cuatro patrones para evaluar el perfil sensorial de una persona, que se basan en el umbral neurológico y en la autorregulación. El umbral neurológico es la cantidad de estímulo que el cerebro necesita para detectarlo y dar una respuesta (hiposensible si se necesita una mayor cantidad de estímulo para detectarlo y responder, e hipersensible si con muy poco estímulo el cerebro ya se está enterando) y la autorregulación nos indica cómo reacciona una persona ante un estímulo (si responde enseguida o si no responde de una manera directa y/o visible).

De los resultados de mi perfil sensorial se concluye, a los pocos meses de recibir el diagnóstico de autismo, que tengo un desorden del procesamiento sensorial que se ve reflejado en los patrones «bajo registro», «sensitivo», «evitación sensorial» y «búsqueda sensorial». ¡Bingo! Pleno a los cuatro patrones. A lo largo del libro te iré detallando cada patrón conforme vayan apareciendo ejemplos en mis relatos y los iré ubicando en el siguiente esquema:

Esquema adaptado de los patrones de procesamiento sensorial de Winnie Dunn.

En la práctica yo interpreto que en mi perfil sensorial se confirman cosas como las siguientes:

– La intensidad con la que vivo las cosas (buenas y malas).

– Una potencia descontrolada (con los aros de gimnasia, por ejemplo, o cuando cierro una puerta. Los taxistas me odian).

– Los morados que me salen «sin darme cuenta».

– La torpeza y las caídas (cuanto más llano sea el terreno, más probable será que me caiga).

– La poca, o incluso nula, facilidad para las manualidades (antes descubro la fórmula secreta de cierta bebida que enhebrarte una aguja).

– Poca tolerancia a los ruidos u otros estímulos sensoriales.

– El rechazo a ciertos alimentos y/o texturas.

– Dificultades en las interacciones sociales.

– Soy muy asustadiza. Mi entorno lo pasa en grande con esto.

Y unas cuantas cosas más que aparecen en mi vida diaria y que iremos descubriendo juntos.

Volviendo al tema del pollo (la que has liao, pollito), nos iríamos al patrón sensitivo: ese mediante el cual, con menos estímulos que la mayoría de las personas, mi cerebro tiene suficiente para enterarse, pero la procesión va por dentro y tardo en responder, o no lo hago de manera directa a ese estímulo. En mi caso estoy muy por encima de la media, pues es el patrón en el que obtengo mayor puntuación, y esto significa que soy una persona que detecta estímulos que la mayoría de las personas pasan por alto.

Esta alta puntuación se debe a mi hipersensibilidad a los diferentes estímulos sensoriales, entre los que destacan los siguientes:

– Olores y sabores fuertes.

– Movimientos rápidos e inesperados.

– Estímulos visuales que impliquen mucha luz, imágenes visuales inestables o mucho movimiento alrededor (centro comercial, festividades...).

– Texturas de alimentos (aquí situamos el pollo y el pescado) y de ropa concretas.

– Sonidos fuertes e inesperados o mucho ruido alrededor.

El texto que incluyo a continuación se ha extraído literalmente de mi perfil sensorial, realizado por Júlia Carbonell de OTFIC: «El patrón de hipersensibilidad sensorial de Sara puede impactar en su participación en las diferentes actividades que realiza en su día a día, desde las más básicas, como la alimentación, la higiene personal, vestirse, moverse de un lugar a otro o dormir, hasta las más complejas, como hacer las tareas del hogar, ir a comprar, cuidar de los demás y de ella misma, ir a trabajar o la participación social. Se destaca que esta hipersensibilidad está directamente relacionada con la regulación sensorial y con su nivel de alerta. De este modo, cuando Sara se encuentra en un estado de mayor desregulación [comedor del colegio, por ejemplo], su sensibilidad ante estímulos del entorno y de su propio cuerpo aumenta notablemente y puede tener un mayor impacto sensorial y emocional que en otras situaciones».

Y, para terminar, aquí van un par de conceptos relacionados: digo que estoy desregulada cuando me siento sobrepasada por los estímulos de mi entorno y/o por experiencias cotidianas o extraordinarias, tanto positivas como negativas. Me muestro con una euforia desatada o, por lo contrario, totalmente apática. Cuando hablo de regularme me refiero a llegar a ese punto intermedio que mi salud mental y física necesitan para evitar, o encauzar, un estado de desregulación.

¿Cómo se te queda el cuerpo? Es como tener una olla exprés dentro y, en lugar de abrir la válvula para que salga el vapor, irle dando más potencia. El colegio en sí ya era un caldo de cultivo de estímulos y el comedor era la potencia que llevaba la olla exprés al límite. En serio, ahora me parece una bestialidad que soportara eso a diario y que aguantara el tipo como si no pasara nada. Por cierto, ¿me has visualizado con forma de olla exprés y sacando vapor?

Hasta aquí te he hablado del terror del comedor en el campo sensorial, pero, por si creías que la cosa no podía ser peor, aquí va otra historia de mi querida infancia y el comedor del colegio. Debía tener unos siete años, estaba en primero o segundo de EGB; no lo recuerdo. Comía en el colegio, pero por alguna extraña razón tengo el recuerdo de que no comía cada día allí. Cosas de mi memoria. Igual era una situación distinta a la rutina habitual, porque recuerdo sentirme algo desubicada ese día allí.

Tengo que decir que ese colegio fue en el que peor comí de los cuatro en los que estuve, que yo recuerde. La empresa que suministraba los menús era la misma que abastecía a los aviones. ¿Te imaginas comer ese menú chungo de avión cada día? Pero no eran los menús de ahora, no: eran los que servían hace treinta años, con esas bandejas de aluminio debidamente tapadas con más papel de aluminio. No, si lo raro es que el planeta no haya estallado todavía con el uso diario de estos materiales. Perdón, ya paro, que me estoy yendo al activismo contra el cambio climático y me pierdo. Siempre he tenido mis dudas sobre la veracidad de este dato sobre los menús, pero he investigado y una compañera del colegio en cuestión me confirma que ella también lo recuerda.

Estaba sentada en una mesa con más niños, en un banco de conglomerado. No estaba sentada en ninguno de los extremos, de modo que tenía niños a un lado y a otro. Con esto ya tenía el agobio asegurado, puesto que en esa situación era imposible mantener la distancia de seguridad y yo ya la necesitaba y la intentaba aplicar siempre antes de la pandemia; a mí eso no me ha venido de nuevo.

Se oyó un grito reclamando silencio (contradictorio lo de gritar para pedir silencio, eh) y el mismo monitor del comedor que había emitido el bufido nos dijo: «Aquí nadie se levanta para ir al baño hasta que termine de comer». Imagino que ese día la comida debía ser tan espantosa que las idas y venidas de niños al cuarto de baño para vaciar los bolsillos de las batas (también conocidos como «los narcos de los bolsillos»; broma mala que me ha hecho gracia), u otras cosas más fisiológicas, debían ser constantes. Y no me extraña.

Estaba a la mitad de la comida y… ¡oh, no!, necesitaba ir al baño. Lo necesitaba mucho. En plan sudores fríos, ¿sabes? Pero no había terminado de comer y las instrucciones habían sido muy claras. Una norma es una norma y no se incumple, y todavía menos si tenía que hablar con ese adulto enfadado al que no conocía y al que le tenía que plantear saltarme su norma indiscutible. Mi cuerpo no atiende a normas sociales e, inevitablemente, ocurrió. Sucedió en silencio; no le dije nada a nadie y seguí comiendo.

Mis pensamientos en ese momento eran los siguientes: «Qué humillante, no he sido capaz de aguantar. Oh, no, Sara, eres un ser despreciable que no se merece nada. Eres patética. Ahora todos se reirán de ti y lo tienes bien merecido. Pero yo he hecho lo que me han dicho. ¿Cómo lo podría haber evitado? No entiendo nada. ¡No entiendo nada! ¡Qué difícil es vivir!».

Me tuvieron que cambiar de ropa de cintura para abajo. Todavía recuerdo la cara de asombro de los monitores del comedor cuando se dieron cuenta y me preguntaron por qué no había dicho que necesitaba ir al baño. Les contesté que no dije nada porque habían dicho claramente que nadie iba al baño hasta terminar de comer y que, claro, yo no había terminado. Mientras me cambiaban de ropa me repetían una y otra vez que tendría que haberlo pedido y que la próxima vez fuera al baño. Yo estaba en un estado de confusión total. ¡Caray! ¿Cómo podían ser tan contradictorios? Así no había quien pudiera aplicar bien los patrones de comportamiento que tenía preestablecidos para esa situación.

Los patrones de comportamiento son ese conjunto de normas sociales que conforman el manual de instrucciones que fui creando a base de observar y analizar distintas situaciones para imitar los comportamientos de los demás, con la finalidad de ser socialmente aceptada.

Que yo recuerde, nunca más se habló de este tema. En casa tampoco. De hecho, ni siquiera sé si en mi casa supieron alguna vez lo que había ocurrido. Yo, desde luego, jamás saqué el tema. Uy, no, por favor: mi autoexigencia se hubiera tirado por la ventana reconociendo semejante fracaso.

Para que entiendas el porqué de este episodio voy a hablarte de uno de los conceptos que más «problemas» me ha traído en las relaciones en general: la literalidad del lenguaje. Le doy a cada palabra el significado que tiene y a menudo veo palabra por palabra una frase que en su totalidad, como unidad o por el contexto, tendría otro significado. Esto puede hacer que ocurran cosas como no detectar una lectura entre líneas, ironías, dobles sentidos, etcétera.

Así que esto ocurrió por varios motivos:

1. Yo soy una persona muy literal: interpreto las cosas en su sentido más literal.

2. Siempre he tenido muy claro que las normas se tienen que cumplir, aunque también sé saltármelas, pero este ya es otro tema que abordaré más adelante.

3. Y, para rematar, de niña siempre me costó comunicarme con los adultos, con «la autoridad». Ojo, sabía hacerlo, pero me costaba ponerlo en práctica, sobre todo iniciar las interacciones con ellos.

Y para literalidad la que se llevó puesta una pobre compañera del colegio. Estábamos en clase de educación física y ese trimestre jugábamos al básquet. El profesor nos hizo poner en filas para hacer un ejercicio que consistía en salir corriendo de dos en dos, botando el balón y haciendo pases. Sus instrucciones fueron claras: «Cuando oigáis el silbato, salís corriendo, dais tres pasos y le pasáis el balón al compañero». Y así fue: di tres pasos y le pasé el balón a mi compañera. Pequeño detalle: no tuve en cuenta si la compañera ya había dado los tres pasos y si me miraba. Así que dije su nombre mientras le lanzaba el balón y, mientras ella volvía la cabeza al oír su nombre, le dio en toda la cara. Eso debió doler. Pero lo peor de todo es que ella se enfadó y a mí me dio uno de esos ataques de risa imposibles de detener.

Ya que hemos salido del comedor para contarte una anécdota, me voy a trasladar un momento a un viaje que hicimos con el colegio a unas pistas de esquí. Nos dieron las instrucciones para aprender a coger la percha del telearrastre sin caernos al suelo y para lograr mantenernos en pie todo el trayecto. La última instrucción que me dieron fue: «No sueltes la percha hasta que llegues al final». Logré coger la percha dignamente sin caerme, pero a medio camino uno de mis compañeros, que iba dos perchas por delante, se cayó. La niña que iba delante de mí, al ver el panorama, hizo un intento de soltarse para apartarse, que resultó fallido, y se cayó también. Yo empecé a pedirles que se apartaran, como si los pobres pudieran hacerlo, mientras seguía subiendo agarradita a mi percha. Ellos seguían en la nieve intentando apartarse, en la típica postura parecida a la que tendrían en una de las últimas tiradas de Twister (ese juego en el que una ruleta te indicaba en qué color debías poner las manos y los pies). Mientras me acercaba a ellos, en mi cabeza solo había una instrucción: «No sueltes la percha hasta que llegues». Resultado: me llevé por delante a mis compañeros hasta que me saltaron las fijaciones de las botas que sujetan los esquís. Les pasé por encima y seguí arrastrándome por la nieve, agarrada a mi percha, hasta que pararon el telearrastre y entonces, en un alarde de improvisación, decidí que era mejor soltarme.

En otro de los viajes del colegio a las pistas de esquí, un monitor nos dijo: «Ahora bajad por la pista sin parar hasta el final». Llegué esquiando a la terraza del bar, entre las sillas y las mesas. Más abajo no podía ir.

Vuelvo un momento al comedor tras mi desvío a las montañas y, para finalizar este capítulo, me apetece compartir un par de pensamientos en voz alta, a modo de reflexión personal.

¿Cómo podría haber mejorado mi experiencia en el comedor del colegio?

Aquí va una lista con algunas cosas que a mí me hubieran ayudado a que la experiencia fuera mejor en los comedores del colegio:

– Tener un sitio fijo donde sentarme en la parte menos ruidosa posible, preferiblemente con las mismas personas.

– Permitirme salir o, por ejemplo, ponerme auriculares, si no se regula el ruido del comedor, en momentos en que necesitara regularme, para evitar colapsar.

– Algo más de flexibilidad con ciertos alimentos.

– Tener una persona de referencia a la que pudiera acudir para resolver mis dudas o a quien le pudiera transmitir cualquier cosa que me inquietara.