La locura en los individuos es algo raro, pero en los grupos, partidos, naciones y épocas, es la regla.

Friedrich Nietzsche

Entender a las personas individualmente es una cosa, pero cuando las personas se juntan, la dinámica de grupo se impone. Las personas pueden ser muy diferentes entre sí de cómo son en grupo, y también diferentes en grupos de distintos tipos y tamaños. Así que este capítulo trata de lo que influye en el comportamiento de los grupos, la forma en que los individuos se comportan en estos y en el grupo del que surge un niño, la familia. Ya he hablado de cómo los padres y el comportamiento temprano influyen en la personalidad de un individuo y me extenderé en este tema.

Aunque se te dé bien relacionarte con la gente de tú a tú, los grupos son algo completamente distinto. Entender la dinámica de los grupos ayuda mucho a enfrentarse a ellos.

La mayoría de nosotros sentimos empatía por los sentimientos de los demás y tenemos la capacidad de formar y mantener relaciones, en mayor o menor medida, aunque solo si hemos tenido al menos algunas experiencias en la infancia que nos enseñen a hacerlo. Si todo lo que has experimentado al crecer es violencia imprevisible, crueldad, egoísmo y explotación, es poco probable que de adulto seas capaz de sentir realmente empatía por los demás. La mayoría de nosotros hemos tenido una infancia que no fue perfecta y aparentemente no nos hace mucho daño, pero es necesario experimentar algo de amor, límites, instrucción moral y afirmación para poder afrontar con éxito las demandas sociales como adulto.

Hay pruebas sólidas de que el balance de experiencias sociales positivas y negativas que tenemos en la infancia establece el nivel de disparo de determinadas fibras nerviosas en nuestro cerebro para siempre. Estas constituyen el llamado eje hipotálamo-hipofisario (HPA) y el sistema límbico. El HPA es esencialmente un termostato que fija nuestro nivel emocional; el sistema límbico controla, entre otras cosas, nuestro estado de ánimo, y se dispara como un fusible cuando se ve desbordado. Las experiencias adversas en la infancia activan el HPA, lo que hace que tendamos a reaccionar de forma exagerada a las experiencias sociales adversas a lo largo de la vida, y a reducir la capacidad de recuperación del fusible límbico. Los padres, a veces, tienen mucho que responder. Para aquellos de nosotros que tuvimos una infancia menos desordenada, nuestro comportamiento en grupos tiende a ser bastante predecible. En los grupos grandes, las personas suelen confiar en los demás. Cuantos más miembros hay en un equipo de tira y afloja, menos tira cada miembro del equipo. Por otro lado, la aprobación nos mejora. Animar mejora el rendimiento de los equipos deportivos.

Si un grupo trabaja en colaboración, es decir, con la participación de todos, puede hacerlo mejor que cualquier individuo en tareas que impliquen la toma de decisiones. La «Prueba de supervivencia en el desierto», muy apreciada por los formadores de directivos, consiste en un escenario en el que el grupo es el único superviviente de un accidente aéreo en un desierto remoto. Hay que decidir qué objetos rescatar del avión en llamas antes de que explote, y en qué orden. Primero responden individualmente y luego, tras un debate, en grupo. Sus respuestas se comparan con las de un experto en supervivencia. El ejercicio muestra invariablemente que el grupo, trabajando conjuntamente, proporciona mejores respuestas que cualquiera de sus miembros por separado.

Sin embargo, estar en un grupo tiende a extremar las opiniones y decisiones. Un grupo suele tomar decisiones más arriesgadas (o más atrevidas, según el punto de vista) que un individuo, sobre todo cuando los miembros del grupo no se conocen entre sí. Pero los individuos tienden a cambiar sus comportamientos y creencias para encajar con la mayoría. En efecto, esto significa a menudo adaptarse al miembro del grupo con la personalidad más poderosa (aunque, como señalaré, no tiene por qué ser así).

La gente procura seguir a la autoridad. En un estudio llevado a cabo en la Universidad de Yale en la década de 1960, se invitó a los sujetos a dar descargas eléctricas a «víctimas» siguiendo las instrucciones de un profesor con bata blanca y un portapapeles. Los sujetos no sabían que las víctimas eran en realidad actores y que el dispositivo que administraba las «descargas» era un simulador. Dos tercios de los sujetos continuaron administrando descargas de hasta 450 voltios, un nivel indicado en la máquina como más allá del «peligro» y marcado como «XXX», a pesar de que sus víctimas mostraban una angustia creciente y acababan cayendo inconscientes. Los hombres y las mujeres se mostraron igual de complacientes.

Curiosamente, la obediencia de los sujetos cayó por debajo de la mitad del nivel anterior en una institución menos prestigiosa y por debajo de la cuarta parte cuando el profesor estaba en otra habitación, o cuando la persona de la bata blanca no era un docente sino una persona normal. Si los sujetos presenciaban que otro miembro se negaba a dar descargas, su obediencia caía en una quinta parte, y si veían a dos sujetos desafiando a la figura de autoridad, en dos tercios.

¿Se habrían obtenido los mismos resultados si el estudio se hubiera realizado en el Reino Unido? No lo sé, pero lo que está claro es que los rebeldes tienen un papel crucial en la sociedad. O como dijo Edmund Burke: «Todo lo que es necesario para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada».

En otro estudio, desarrollado en la Universidad de Stanford, se dividió a un grupo de voluntarios en «prisioneros» y «guardias». Con el tiempo, los guardias se volvieron cada vez más brutales con los prisioneros y más dispuestos a humillarlos. Está claro que el rol social impulsa el comportamiento (a menos que algo o alguien lo impida).

En un campamento de verano en Oklahoma, se estudió a un grupo de niños de 11 años reunidos por primera vez durante varias semanas. Rápidamente se formaron grupos con una fuerte identidad y cohesión, sobre todo cuando se establecieron actividades comunes como pruebas deportivas. La competencia entre grupos provocaba hostilidad entre ellos, mientras que cuando los grupos se veían obligados a trabajar juntos en tareas, el conflicto disminuía, al tiempo que la cooperación y el entendimiento aumentaban. Sin embargo, el mero hecho de dividir a los chicos en grupos dio lugar a la discriminación. «Mi grupo es mejor y los chicos que lo componen son buenos, mientras que los otros grupos son todos malos», era la idea principal. Cualquier diferencia tendía a amplificarse; es decir, cada grupo veía a los chicos de los otros grupos como más diferentes de sí mismos, y estaban más inclinados a competir contra ellos, que antes de que se formaran los grupos. Los chicos empezaron a definirse rápidamente por su pertenencia al grupo («Soy bueno porque mi grupo lo es»). Cuanto más escasos eran los recursos, más conflictos surgían entre los grupos.

Estos fenómenos no son exclusivos de los jóvenes. Basta con mirar a una multitud de aficionados al fútbol. Y piensa en la historia reciente en relación con estas ideas sobre el comportamiento de los grupos. Hace tiempo que me pregunto por qué los habitantes de Carolina del Sur parecen mucho más amigables que los de Surrey, donde vivía antes. Creo que se debe a que Carolina del Sur tiene más o menos la misma extensión que Inglaterra, pero en ella vive menos del 10 % de la población inglesa. Hay mucha menos competencia por el espacio. Si se introduce un grupo de ratas en un espacio del tamaño de una casa, cooperarán para conseguir comida. Si las metemos en una caja estrecha, se comerán unas a otras.

El comportamiento anárquico y cruel de los grupos no es inevitable, pero es común. Muchas personas poseen altruismo y empatía. Están programados en nosotros como impulsos sociobiológicos necesarios para mantener la línea genética. Pero para que el altruismo prevalezca, tenemos que resistir la tentación de etiquetar e ignorar o desvalorizar a quienes no vemos como nosotros.

Somos una especie tribal. Tenemos una tendencia innata a agruparnos en «nosotros» y «ellos», como hemos visto anteriormente. Por tanto, a menos que tomemos una decisión consciente para no serlo, todos poseemos prejuicios. Es decir, juzgamos a las personas de forma menos favorable si no son de nuestro grupo.

La principal forma de reducir los prejuicios es el contacto. A las personas que se mezclan con regularidad les resulta difícil conservar sus juicios negativos sobre los demás, pero incluso así solo bajo ciertas condiciones. Tiene que haber un estatus de igualdad (no una relación como la del siervo y el amo), una razón para cooperar, el apoyo a esta cooperación por parte de la autoridad y la aceptación por parte de ambos grupos de que las amistades intergrupales están bien. ¿Con qué frecuencia se cumplen todas estas condiciones? No muy a menudo, por lo que los prejuicios prosperan.

A las sociedades y a los individuos que las componen les resulta más fácil afirmar su valor comparando a los demás de forma desfavorable con su grupo. Tienden a estigmatizar a los demás para sentirse mejor con ellos mismos. La palabra «estigma» viene del griego antiguo, y significa, literalmente, «la marca que se pone a un esclavo para indicar su propiedad, sumisión e inferioridad». Así que el estigma implica reconocer a los demás como diferentes y, por tanto, como devaluados. Una vez atribuido el estatus de «otro», entra en juego el miedo. Si no entendemos a alguien, podemos temer a esa persona y suponer en ella una intención maligna. Por tanto, excluimos a esas personas, las evitamos, les negamos ayuda e intentamos controlarlas. Si tienen suerte, les otorgamos benevolencia, las tratamos con condescendencia, no como iguales sino para mantener el control.

Los prejuicios y los estigmas están en todas partes. Según mi experiencia, muchas personas tienen sus prejuicios muy arraigados. Si intentas separar a un hombre de sus prejuicios, intentará hacerte daño. Te lo vas a encontrar seas quien seas y, a menos que estés muy decidido y vigilante, lo vas a poner en práctica. Eso es la discriminación. Es lo que somos, a menos que no lo seamos.

El chivo expiatorio también apareció por primera vez en la literatura de la antigua Grecia. Cuando las cosechas fracasaban o la peste se cebaba con ellos, se suponía que los dioses estaban enfadados con el pueblo por sus malas acciones. La solución más conveniente era echar toda la culpa de la comunidad a una desafortunada cabra, que se llevaba al desierto para que muriera de hambre, aplacando así a los dioses y permitiendo que todos se sintieran mejor. La idea se impuso y ha sido una de las principales formas de hacer frente a la desgracia a lo largo de los tiempos, como puede comprobar cualquier historiador.

También veo mucho de esto en las familias disfuncionales. El chivo expiatorio, que a menudo padece una enfermedad mental o tiene una adicción, es culpado de todos los males de la familia. «No somos nosotros, es él y su adicción. Si no fuera por él, todos estaríamos bien», es el estribillo. Así, los demás miembros de la familia pueden ocultar sus problemas y carencias tras la cortina de humo del chivo expiatorio.

Es mucho más fácil culpar a otra persona, a otro grupo, a una religión o a una raza, que asumir la responsabilidad personal de tu vida y tus fracasos. Es extraordinariamente difícil enfrentarse a la búsqueda de chivos expiatorios, por las mismas razones por las que prosperan los prejuicios y el estigma.

Se trata de un concepto desarrollado por Eric Berne, autor de Juegos en que participamos, y es el centro del análisis transaccional, una forma de psicoterapia diseñada para parejas y grupos. Lee el libro si estás interesado. No es largo y es una gran lectura, sobre todo la segunda mitad, que describe los «juegos» en sí.

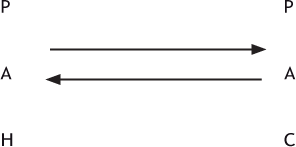

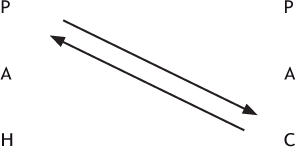

Para Berne, las relaciones de cualquier tipo existen en tres niveles diferentes y de dos maneras distintas. En primer lugar, una persona en una relación ocupa una posición de padre, adulto o niño. Si hablamos de una hija de diez años y su madre no hay problema, suponiendo que ambas aceptan sus papeles de madre e hija, pero si se trata de un matrimonio, puede haberlo. Si, por ejemplo, a Jane le gusta tener el control y trata a su marido Jim como a un niño, esto puede funcionar, más o menos, si la posición infantil de no tener ninguna responsabilidad y que se tomen decisiones por él le conviene. Sin embargo, si él quiere una relación adulto-adulto con respeto mutuo y responsabilidad y toma de decisiones compartidas, nos encontramos ante una situación en la que el conflicto es inevitable. Por tanto, las mejores relaciones entre adultos son las de tipo adulto-adulto, pero las relaciones entre padres e hijos también pueden ser estables, si ambas partes las aceptan. Un acuerdo de este tipo nunca se habla, ya que suena mal aceptar que «me gusta ser un niño, así que dejo que mi mujer sea mi madre». Simplemente ocurre. Las figuras 3 y 4 ilustran esta dinámica. Ambas relaciones son «paralelas» y, por tanto, potencialmente estables.

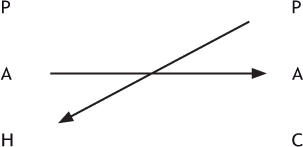

La figura 5 muestra la situación en la que Jim quiere una relación adulta pero Jane quiere ser su madre. La relación es «cruzada», es decir, inestable. Saltarán chispas.

Figura 3. La relación adulto-adulto.

Figura 4. La relación padre-hijo.

Figura 5. Una relación cruzada.

La segunda forma de relación en tres niveles está relacionada con la cercanía. El nivel superior es el de la espontaneidad y la intimidad. La espontaneidad significa que se dice lo que se quiere decir cuando se quiere decir; no se almacenan ni se reprimen los sentimientos y los problemas. Intimidad significa cercanía emocional. También puede implicar cercanía física, dependiendo de la relación, pero aquí nos centramos en las emociones.

Las relaciones espontáneas e íntimas son estupendas en el contexto adecuado, pero no siempre son apropiadas. Si la primera vez que te conozco, me pongo a abrazarte y besarte, probablemente se confirmaría lo que siempre has creído de los psiquiatras: somos muy raros. Es demasiado espontáneo e íntimo para esa situación. Sin embargo, si al volver a casa del trabajo, me acercara a mi mujer, le ofreciera la mano y le dijera: «Buenas noches, señora, es un placer conocerla», ella pensaría, como es lógico, que algo falla en nuestro matrimonio. Mi saludo ha sido formal y ritual, lo cual es apropiado en el primer encuentro, pero implica demasiada distancia emocional en una relación establecida. La formalidad significa una distancia emocional implícita y el ritual se refiere a un conjunto prescrito de palabras y/o acciones que hacen que la interacción sea predecible y segura, a la vez que implica una falta de hostilidad y mala intención. El apretón de manos demuestra que no tienes un puñal en la mano, ni literal ni metafóricamente.

Hay algunas relaciones, incluso entre marido y mujer, que (siendo paralelas) parecen ser bastante estables en este nivel, aunque no es como yo elegiría llevar mi vida. Un ejemplo es el paciente que respondió lo que reproduzco a continuación cuando le pregunté por su matrimonio:

—Está bien.

—Oh, pero su médico de cabecera en su carta de remisión me ha informado que usted y su esposa no se hablaban.

—No es cierto.

—Bueno, ¿cuándo fue la última vez que habló con su esposa?

—Hace tres años.

Al parecer, este hombre se conformaba con la falta de comunicación conyugal, siempre y cuando se cocinaran las comidas y se hicieran las tareas. Quién sabe lo que consiguió con ello. No le gustaba que conociera a su mujer, presumiblemente para no perturbar la estabilidad de su relación formalizada y ritualizada.

Pero ¿qué sucede si incluso una relación formalizada y ritualizada se rompe? Puede que la relación se haya cruzado, o que algo o alguien amenace el statu quo. Lo normal es que la familia, los amigos u otras personas empiecen a comentar o criticar la relación. «Yo no dejaría que mi mujer me empujara así, John. ¿Qué clase de cobarde eres? Defiéndete, amigo». O toda una serie de amenazas al statu quo de una relación imperfecta.

Es entonces cuando entra en juego el nivel más bajo de relación (véase la figura 6), que se basa en el «juego».

En este contexto, los juegos no son un pasatiempo divertido, sino un conjunto de acciones encubiertas diseñadas para poner o mantener a la víctima en una posición que no ocuparía voluntariamente. Todos los juegos tienen una o más «recompensas» para el operador, es decir, recompensas que lo mantienen en el juego. Hay un ejemplo llevado a cabo por la madre de Helen en la «Introducción». Insiste en que Helen la lleve personalmente a su cita en el hospital, a pesar de que Helen está abrumada por otras responsabilidades. No puede forzarla físicamente, pero al recordarle a Helen su edad y su limitada esperanza de vida, introduce como pena por el incumplimiento un nivel de culpabilidad que sabe que Helen será incapaz de tolerar. No lo dice abiertamente, pero la implicación es: «Si no cumples mi voluntad, eres una mala hija y una mala persona».

Figura 6. Los tres niveles de relación.

Las recompensas para la madre de Helen son el poder y el control sobre su hija, la prioridad sobre el marido y los amigos de Helen en el orden jerárquico, mantener la compañía de Helen sin necesidad de ser amable con ella a cambio, y ahorrar dinero.

Un ejemplo o variante de juego (gameplaying) se ha denominado «gaslighting», por la película Luz que agoniza (Gaslight) de 1944. Se trata de un juego que suelen practicar personas con fuertes rasgos psicopáticos o narcisistas y que implica un intento constante de desorientar y confundir a la víctima para doblegarla a la voluntad del jugador. No solo se niegan los hechos, los abusos y otros acontecimientos, sino que se cuestionan la memoria, el sentido común o la cordura de la víctima. La madre de Helen le recuerda, falsamente, que había prometido llevarla al hospital y que Helen había oído decir al médico (cosa que no había hecho) que mamá necesitaba que alguien la acompañara durante toda la visita. A lo largo de este período de alimentación de falsos recuerdos, la madre de Helen la convence de que su memoria y su juicio son sospechosos, por lo que debería hacer lo que su madre dice.

La mayoría de las relaciones implican un juego ocasional. Cualquier persona con un mínimo de ingenio e inteligencia tiene tendencia a manipular un poco cuando tiene miedo, está cansada o es infeliz. Eso no es un problema si hay espontaneidad, intimidad, amabilidad y entrega en otros momentos. Pero cuando toda una relación se basa en el juego o es la forma habitual de interacción de una persona con los demás, se produce un daño. A no ser que se encuentre una «antítesis», una maniobra diseñada por la víctima prevista del juego que impida al jugador obtener el beneficio. Más información sobre las antítesis en el capítulo 10.

La infancia de Helen parecía buena desde fuera. Sus padres le proporcionaron una casa cómoda y una buena educación; la alimentaron y vistieron bien. Destacaban en su comunidad y todo el mundo los admiraba. Solo se olvidaron de una cosa, que fue enseñar a Helen que la valoraban. En realidad, la ignoraron en gran medida porque estaban demasiado ocupados siendo importantes. Podía salirse con la suya si se portaba mal, ya que la atención de sus padres estaba en otra parte, pero del mismo modo sus logros tampoco se tenían en cuenta. A veces, sus padres la reprendían con irritación cuando no había hecho nada malo, mientras que en otras ocasiones las faltas pasaban desapercibidas. Con el tiempo aprendió que «No importa lo que haga, no hay ninguna diferencia. Pueden ocurrirme cosas buenas o malas, pero no puedo hacer nada para cambiarlas. No tengo ninguna influencia en el mundo».

Esto puede ir en dos direcciones. Helen puede elegir un campo de trabajo, por ejemplo, complacer a la gente, y volverse tan experta en él que desempeñe un papel en su mundo y en el de las personas que la rodean. Eso se convierte en el patrón y el sentido de su vida. O puede renunciar y convertirse en un receptor pasivo de los caprichos y las órdenes de la gente. En cualquier caso, se vuelve muy vulnerable a ser utilizada y abusada por los demás.

Enseñar a alguien a ser pasivo se llama «indefensión aprendida». Es difícil inducir ese estado en un adulto sano que antes era eficaz e independiente, pero puede hacerse. A los torturadores de las dictaduras de todo el mundo se les enseña cómo conseguirlo. Lo hacen torturando a veces al azar a sus prisioneros y otras, igualmente al azar, alimentándolos y tratándolos bien. Con el tiempo, la víctima aprende: «No importa lo que haga, no puedo cambiar nada. No tengo ningún poder». No es fácil conseguirlo; hace falta una tortura o un abuso prolongado en alguien que antes se sentía eficaz. Pero en un niño es fácil. Todo lo que hay que hacer como padre (o, en menor medida, como profesor) es no enseñar al niño las reglas de causa y efecto; que puede influir en el mundo que lo rodea; que lo que hace marca la diferencia.

Desde los primeros días de vida formamos vínculos con otras personas. El primero y más importante es con nuestras madres. Los padres también son importantes, un poco más tarde. Si tus padres hacen un buen trabajo, aprendes que tu apego a ellos es seguro. Siempre estarán ahí y, aunque te castiguen por hacer algo malo, siempre te querrán. Este apego es la base de todos los vínculos que se forman a lo largo de la vida, como las amistades, el idilio, el matrimonio y la paternidad.

Los padres no tienen por qué ser perfectos, de hecho es mejor que no lo sean. Un famoso estudio llevado a cabo en la isla de Wight, donde nací y me crie (no fui uno de los sujetos), hizo un seguimiento de todos los niños nacidos allí durante un año, hasta la edad adulta. Funcionó porque mucha gente originaria de allí no se marcha nunca de su territorio. Lo que los investigadores buscaban era qué factores influían más en que un niño creciera emocionalmente sano o no. Descubrieron, como es lógico, que el factor más importante era la madre, aunque el padre también era bastante importante. Lo más sorprendente fue que no eran las madres perfectas las que hacían que sus hijos crecieran más sanos emocionalmente. Estas madres estaban siempre ahí, siempre cariñosas, nunca irritables y nunca dejaban a sus hijos frente al televisor; eran perfectas. El problema es que el mundo real no es así y estos niños crecieron luchando contra la adversidad, la soledad y la falta de amabilidad de los demás. No es de extrañar que los hijos de madres negligentes, maltratadoras, incoherentes o adictas también lo hicieran mal. Pero los niños a los que les fue mejor fueron los nacidos de madres que eran «suficientemente buenas». Es decir, solían ser cálidas, cariñosas, constantes y atentas, pero flaqueaban en determinadas ocasiones. De vez en cuando, ponían a los niños frente al televisor si se encontraban cansadas. Algunas veces eran bruscas, pero cuando lo eran, lo admitían ante su hijo. Los niños aprendieron la diferencia entre que mamá se ponga nerviosa porque está cansada y que se enfade porque he hecho algo malo, y siempre supieron que se les quería y que al final todo saldría bien. Así que no hace falta ser un padre perfecto, sino ser lo suficientemente bueno.

Entonces, ¿qué ocurre con los niños cuyos padres están ausentes, son abusivos, poco fiables o están borrachos? La respuesta es que estos niños no logran formar un vínculo seguro, no solo con sus padres, sino también con otras personas que conocen a lo largo de su vida. Sus vínculos son inseguros, ansiosos y necesitados. Estas personas tienden a tener relaciones infructuosas por varias razones, lo que es una pena, porque una relación estable es lo que más necesitan. Pueden ser demasiado ansiosos y pegajosos, o pueden ser «complacientes» que atraen a los usuarios y abusadores del mundo. Pueden parecer narcisistas, presumiendo demasiado para ocultar su falta de autoestima. Los narcisistas no se aman a sí mismos, se odian. Su jactancia egoísta es un intento desesperado y en última instancia condenado al fracaso de conseguir que el mundo los ame. Pueden volverse emocionalmente extremos y volátiles debido a un miedo abrumador al abandono.

Sea como sea, estos niños suelen crecer con problemas para establecer y mantener relaciones sanas. En la mayoría de los casos, tienden a encontrarse cuando son adultos y uno o ambos miembros de la pareja acostumbran a ser tóxicos para el otro.

Otra cuestión que se enseña en una infancia de éxito es el establecimiento y el respeto de los límites. Esto significa aprender a elegir. Los niños pequeños son totalmente egocéntricos. Así es como debe ser, ya que en la adolescencia hay tiempo para aprender que los demás importan y que para conseguir lo que se quiere hay que obedecer las reglas, ser estratégico, reflexivo y considerado. No puedes exigir que todo salga como tú quieres. Hay que respetar los límites. Pero si esto no se enseña, o si el niño no aprende de la experiencia, se convertirá en un elefante en una cacharrería, que chocará con los límites, los sentimientos y las necesidades de los demás y no respetará sus opciones, ni siquiera les permitirá elegir. Este tipo de personas, que no reconocen los límites, a menudo han tenido una infancia perturbada, sobre todo en los primeros años de la adolescencia. No han aprendido que los demás son realmente importantes, solo los ven como herramientas que han de ayudarlos a conseguir lo que quieren.

Si tienes la suerte de salir de la infancia con un sentido sólido de quién eres, es un buen comienzo. No todos llegamos tan lejos, ya que algunas personas están bastante confundidas en cuanto a sus sentimientos, objetivos y preferencias. Este sentido de «Yo soy», distinto de lo que ocurre a tu alrededor, es lo que llamamos ego. Alguien con un ego débil es un corcho en el océano, que se levanta cuando las cosas van bien y se hunde cuando las cosas se ponen feas, pero que no tiene un sentido estable de sí mismo.

Aún mejor que conseguir un sentido sólido de «Yo soy», es llegar a la conclusión de que «Estoy bien». Esto suele venir de las buenas experiencias de la infancia (aunque las buenas experiencias posteriores pueden deshacer muchos de los daños tempranos) y es extremadamente protector a través de los altibajos de la vida. Durante mi carrera, era consciente de que no era el mejor psiquiatra del mundo. Me formé con algunos de ellos; muy inteligentes, conocedores, perspicaces, encantadores e intuitivos. También tenían esposas e hijos preciosos y, entre ser grandes psiquiatras y publicar artículos de investigación fundamentales, se las arreglaban para conseguir un hándicap de golf de uno. Aunque esas personas a veces despertaban en mí sentimientos indignos de envidia, era capaz de sobrellevar esos sentimientos, porque sabía que era bastante bueno en mi trabajo. Puede que no fuera el mejor, pero estaba muy lejos de ser el peor. Estaba bien. Este conocimiento me permitió seguir adelante con mi trabajo sin dejarme influir indebidamente por las reacciones hacia mí de mis pacientes y sus familias. No me malinterpretéis, me gusta que me elogien y me desagradan las críticas tanto como al que más, pero no dependo de lo uno ni tengo miedo de lo otro. Soy libre de ser y hacer lo que elijo, no lo que va a atraer más elogios.

Es más fácil estar con personas con OKness que con las que no lo tienen, porque lo que dicen es lo que quieren decir, no lo que creen que quieres que digan, o lo que hará que las admires. Lo que ves es lo que obtienes.

Ya he hablado bastante de cómo tu familia de origen te hace ser quien eres, y no voy a extenderme más en el tema aquí. Solo diré esto: he visto a muchos pacientes que siguen enfermando con la creencia de que «Si puedo hacer lo suficiente por ellos/ser lo suficientemente exitoso/bonito/rico, mi mamá/papá me dirá que me quiere». No, no lo harán, y he aquí la razón. Si a los 40 años aún no te han dicho que te quieren, no es por ti, es por ellos. No expresan su amor porque no pueden. Son discapacitados emocionales. Es lo que es y no va a cambiar.

Puede que te parezca que soy demasiado duro, pero creo que la genética no lo es todo. Para mí una madre es alguien que es maternal, un padre alguien que es paternal y así sucesivamente, independientemente de sus genes. Y por si fuera poco, yo añadiría lo siguiente: un amigo es alguien que es amistoso. ¿Lo son todos los tuyos?

Esa es la mayor parte de la base teórica que necesitamos entender para poder tratar la toxicidad. Pero antes de seguir adelante, debemos pensar en cómo se puede influir en las personas.