Estudio de la calle Ámsterdam, Ciudad de México.

La impresión que me quedó de nuestra primera charla es que vivías en el presente de México pero también en el pasado europeo, mejor dicho, en una pequeña ciudad o pueblo judío de Polonia, trasplantado a México. Fue una experiencia que duró toda tu infancia y tu juventud, hasta los diecisiete años. Habías vivido en ambos mundos y en ambos tiempos.

Eso cambió cuando entré a la Facultad de Ingeniería en la UNAM en 1965. Me sorprendió lo fácil que fue entablar amistades con compañeros de diversos credos, orígenes y clases, compañeros de la generación con quienes mantengo contacto hasta ahora, cuando ha pasado medio siglo. Y es que la UNAM, con su educación prácticamente gratuita, siempre ha sido un laboratorio de convivencia social. En la UNAM hice amigos de por vida. Y pronto, a través de esos amigos, conocí a Isabel.

Esa historia es parte de tu vida privada. Que no es el tema de estas conversaciones.

Pero esa historia está ligada a mi «descubrimiento de México». Con Isabel entré a la intimidad de un hogar mexicano de clase media. Para mí todo era nuevo, no porque no lo hubiera visto sino por no haberlo vivido. Me abrieron los brazos. Y comencé a habitar otra cultura, la historia mexicana encarnada en un hogar. Su familia materna era criolla católica, elegante y circunspecta. Pero la paterna venía de San Andrés Tuxtla, Veracruz, y no solo era liberal sino jacobina. El abuelo de Isabel era el escritor Eduardo Turrent Rozas, que publicó varios libros muy hermosos sobre su tierra, en particular uno: Veracruz de mis recuerdos. Junto con su novia, Judith Oropeza, la abuela de Isabel, había vivido la invasión estadounidense. Tenía grandes anécdotas de ese período. Ella era de armas tomar y tiró ladrillos contra los «yanquis». Detestaba a los «pinches gringos». Isabel creció en ese ambiente dividido, como tantas familias mexicanas, que el gran poeta Ramón López Velarde expresó en unos famosos versos: «Católicos de Pedro el Ermitaño / y jacobinos de época terciaria. / (Y se odian los unos a los otros / con buena fe.)» Y aunque estudió en un colegio de monjas, era de un temple rebelde y liberal. Su abuelo decía: «A Chabelita le gusta leer». Cuando nos conocimos ella estudiaba historia del arte en la Universidad Iberoamericana y comenzamos a hablar de libros. Me preguntó: «¿Has leído la biografía de Morelos?».

Las esferas religiosas de ustedes permanecieron separadas.

Sí, pero con un deseo de aprender uno del otro, no en asuntos rituales o teológicos sino en la esfera de la tradición, la cultura y el arte. Viajamos por los pueblos coloniales del centro del país. Y guardo esos recuerdos como postales de la memoria: el rosetón medieval de Yecapixtla, la capilla abierta de Tlalmanalco, el rollo de Tepeaca, el convento fortaleza de Acolman, la iglesia barroca de Tepotzotlán, la joya de Santa María Tonantzintla, las iglesias de Puebla, Santa Prisca en Taxco. También recorrimos los pueblos de la Meseta Tarasca, casi intocados desde el siglo XVI. Muchos amigos conocían esos lugares del México antiguo y colonial, pero yo apenas tenía idea de su existencia y su significado. De chico visitaba los museos cívicos, en especial el recién inaugurado «La lucha del pueblo mexicano por su libertad» o el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. Y con la escuela visité los sitios arqueológicos, mas no las iglesias. Entraba a ellas por mi cuenta. Pero creo que de niño nunca entré, o nunca me llevaron, a la Catedral. Todo cambió con esos viajes con mi novia mexicana: «Esa columna se llama estípite», «esa imagen representa a san Ignacio». No me estaba catequizando. Me estaba enseñando el arte religioso colonial. Era el pasado, pero el pasado vivo. Una mujer que vi llevando flores al altar, arrodillada frente a su santo patrono, me pareció una estampa de espiritualidad pura, legado del cristianismo que trajeron los padres franciscanos en el siglo XVI.

Y tuviste un matrimonio judeomexicano.

Una nueva variante del mestizaje que se dio en estas tierras. ¿Recuerdas que te comenté que los cronistas del siglo XVI leían a México con clave bíblica? Tiene que ver con un episodio familiar que festejamos mucho. En 1979, tres años después de la muerte de mi abuelo Saúl, en la noche de Pésaj, llegó el momento esperado por los niños más pequeños: su turno de plantear al abuelo –en hebreo, ídish o español– las cuatro preguntas canónicas que abren la Hagadá y que en esencia inquieren sobre el carácter único y especial de esa noche que conmemora el éxodo de Egipto. El protocolo prevé que el abuelo y los comensales las respondan con la lectura minuciosa de aquel delgado libro, puntuada por antiguos y extraños ritos y lindas canciones. En aquella ocasión, el patriarca –que, en ausencia de mi abuelo, era mi padre– reviró la pregunta a su pequeño nieto León, de cuatro años, mestizo cultural de padre judío y madre católica. «Dinos tú qué se festeja esta noche.» Vestido muy formal de trajecito y corbata, su cabeza cubierta con la yarmulke, León se incorporó de su asiento muy seguro y comenzó a narrar: «Y viendo el sufrimiento de su pueblo, Dios le dijo a Moisés: lleva a tu pueblo muy lejos de aquí, hasta un lugar en donde encontrarán un lago, y en ese lago habrá un águila sentada sobre un nopal devorando una serpiente. Esa será su tierra prometida».

¡Tenochtitlan! ¿Qué hubiera dicho tu abuelo?

Que tenía razón: México era nuestra tierra prometida. Muchos años después, León escribió un poema que contenía estos versos:

Encontrar la manera

de engendrar la patria perdida

en la patria adoptiva.

Ese «descubrimiento de México» ocurría sobre todo en la ciudad donde vivías. ¿Cómo recuerdas la vida entonces?

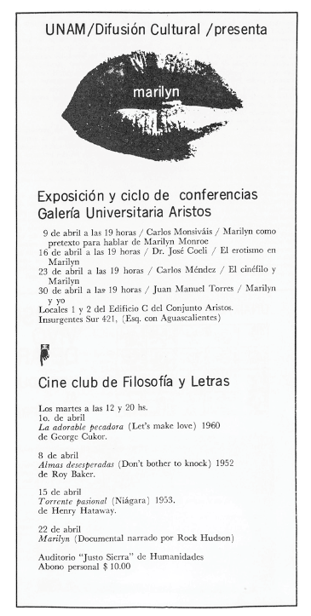

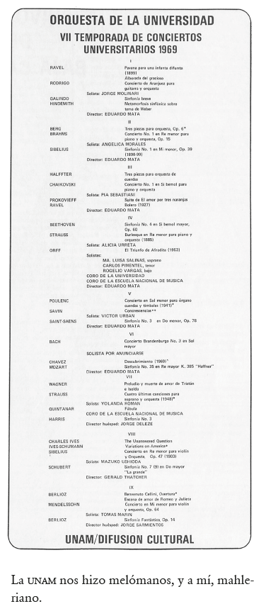

Lo que recuerdo está ligado a la cultura. La Ciudad de México era la capital cultural del país y yo sentía que la UNAM –es decir, la Ciudad Universitaria– era la capital de esa capital. Era un espacio monumental, hermoso y libre, donde florecía el conocimiento, la investigación, la cultura y los deportes. Seguramente la idealizo, pero así la recuerdo. Las librerías universitarias eran una maravilla, con su gran surtido de editoriales mexicanas, argentinas y españolas. Radio UNAM transmitía todo el día el mejor repertorio clásico y fue, junto con la XELA (la otra benemérita estación de música clásica), nuestra universidad musical. Esto se dice fácil, pero la cultura musical de varias generaciones se formó ahí, escuchando por horas el repertorio riquísimo de esas estaciones. Ellas nos prepararon para apreciar las temporadas de conciertos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Una, de verdad espectacular, comprendió todas las sinfonías de Mahler dirigidas por el joven e impetuoso Eduardo Mata. La UNAM que te describo era un espejo de aquel México que comenzaba a verse menos a sí mismo y más al mundo. Había conferencias, cineclubs y obras de teatro clásico y experimental. Magníficas exposiciones de arte moderno.

Habían quedado atrás los años del nacionalismo cultural de los cincuenta.

En mi generación ya no nos interesaban los charros aunque todavía nos tocaba una fibra sensible el cine mexicano en su etapa neorrealista, con sus películas sobre los barrios pobres de la ciudad. Pero en ese tiempo descubrimos a Buñuel, comenzando por Los olvidados. Su tema eran los huérfanos de la ciudad, los niños callejeros, cuya vida nómada, abandonada por el padre fantasmal, pendía del hilo delgadísimo de una madre. Y leímos El laberinto de la soledad, con ese capítulo estrujante sobre «la chingada». No era difícil relacionar esa idea con la protagonista de la película de Buñuel: la chingada, figura que por desgracia corresponde a un patrón histórico antiquísimo. Es la víctima inerme del macho que la seduce, la engaña, la atropella, la golpea, la abandona. Lo que dejamos atrás fue el nacionalismo inocente pero no el interés por explorar las vetas profundas, los ríos subterráneos de México, que en esas obras maestras descubrían Buñuel y Paz.

Esa apertura se reflejaba en el mundo editorial.

Había una labor intensa. Las editoriales españolas estaban ya muy activas y presentes (Alianza, Taurus, Anagrama, Seix Barral, Alfaguara), pero las mexicanas competían dignamente: el Fondo de Cultura Económica, Ediciones Era, Siglo XXI (con un catálogo muy rico de cultura marxista), Joaquín Mortiz, y varias más. Por ese tiempo el Fondo sacó a la venta todos los volúmenes de su colección «Breviarios», en un pequeño librero hecho a la medida. Conservo esos pequeños libros de bolsillo y pasta dura, un compendio del humanismo universal, sobre todo especializados en historia.

Me has dado una imagen de un México que comenzaba a ser más cosmopolita.

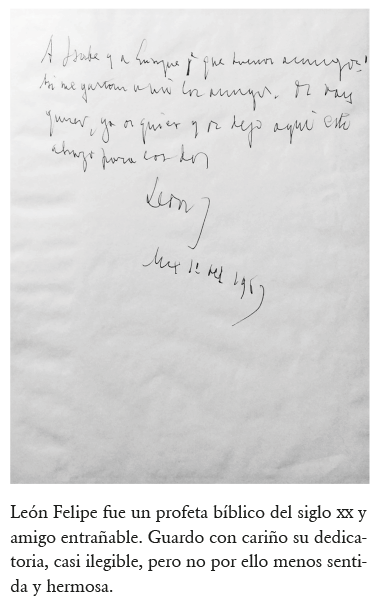

Éramos espectadores del olimpo mexicano. Y de pronto, alguno de los dioses parecía más cercano. Un amigo de ingeniería, Pedro Rodríguez Sierra, hijo de refugiados españoles, nos presentó a Isabel y a mí con el poeta español León Felipe, ya muy viejo pero lleno de energía e inspiración. El espíritu contestatario de los sesenta se avino muy bien con su tono de profeta, un Jeremías de fe cristiana refugiado en tierras aztecas:  sus lentes gruesísimos, su boina, su barba venerable, su ronca voz, su bastón. Nos saludaba de beso. Lo veíamos en su modesto departamento de la calle de Miguel Schultz, que en realidad era una celda franciscana: una cama, un librero, un crucifijo. Comíamos en el comedor exterior las patatas con huevo duro que nos servía Trini, su cocinera. Nos dedicó a Isabel y a mí un largo poema que acababa de escribir titulado «Israel». Te dije que mi hijo León se llama así por Trotski pero también en homenaje al otro León, el querido León Felipe.

sus lentes gruesísimos, su boina, su barba venerable, su ronca voz, su bastón. Nos saludaba de beso. Lo veíamos en su modesto departamento de la calle de Miguel Schultz, que en realidad era una celda franciscana: una cama, un librero, un crucifijo. Comíamos en el comedor exterior las patatas con huevo duro que nos servía Trini, su cocinera. Nos dedicó a Isabel y a mí un largo poema que acababa de escribir titulado «Israel». Te dije que mi hijo León se llama así por Trotski pero también en homenaje al otro León, el querido León Felipe.

De la ingeniería a la historia

Me hablas de cultura humanística, pero estudiaste ingeniería. Tus estudios de ingeniero desconciertan si pensamos en tu posterior vida intelectual como historiador y ensayista.

Estudié esa carrera porque mi propósito era hacerme cargo un día de la fábrica de mi padre. Era lo natural si eras hijo de un empresario, más en el ámbito judío. Además, la mayoría de mis condiscípulos querían trabajar por su cuenta en la iniciativa privada. Estudié cuatro años y medio en la Facultad de Ingeniería, de febrero de 1965 a octubre de 1969, cuando me recibí.

Creo que merece la pena tocar brevemente tu carrera de ingeniero. Lo digo porque la hiciste en toda forma y porque tampoco has escrito sobre esa experiencia.

La Facultad tiene un origen remoto en el siglo XVII: la Escuela de Minería, cuyo edificio neoclásico es una de las joyas del México virreinal en el Centro Histórico. En los años cincuenta se mudó a la Ciudad Universitaria donde yo estudié, y ahí sigue: su edificio funcionalista, esbelto y espacioso, la rampa que conecta sus dos cuerpos, sus escaleras y pisos, los laboratorios (que tenían máquinas centenarias), los colorines del jardín, la cafetería y el auditorio. Cuando yo entré, además de la minería y la ingeniería civil, se impartían otras ramas como la ingeniería mecánica, la mecánica electricista y especialidades nuevas como la ingeniería industrial. Es la que yo elegí. Era una vertiente relativamente nueva, no solo en México sino en Estados Unidos. En esencia, consistía en el estudio, la creación y optimización de procesos industriales. Estudiábamos en los famosos Schaum’s, cuadernos muy útiles, con ejemplos y problemas. Supongo que ya no existen, como tampoco existe la regla de cálculo. Apenas comenzaban las computadoras.

Recordaste un poco a tus maestros en el Israelita, ¿recuerdas a los de Ingeniería? ¿Qué te dejó esa escuela?

La mayoría trabajaba en la industria y daba clases por amor a la docencia. Y se notaba por el entusiasmo con que las impartían. Unos pocos pertenecían como investigadores al Instituto de Ingeniería de la UNAM. Entre todos los maestros sobresalía el de matemáticas, Enrique Rivero Borrell. Tendría sesenta años pero lo recuerdo mayor, vestía siempre de traje beige claro, era de trato pulcro y caballeroso. Impartía su cátedra de pie, con voz pausada y suave. Nunca faltó a su clase. Con impecable letra Palmer, desarrollaba sus temas en el pizarrón –o, mejor dicho, los dibujaba– sin voltear la mirada a su público. Así recuerdo que nos explicó la teoría de conjuntos. Nos fascinaba la claridad y el rigor con que el maestro nos guiaba para entender desde su esencia –no memorizar mecánicamente– los conceptos. Al final, contemplaba con orgullo aquel efímero mural de números, signos y fórmulas del que tampoco nosotros podíamos desprender la mirada. Por cierto, nunca hizo exámenes, solo invitaba a los alumnos a pasar al pizarrón e intervenir, y al concluir el curso calificó a cada quien con justicia. Digamos que don Enrique era la cota más alta a la que muchos profesores aspiraban. En suma, aquella facultad me dejó amigos queridos y enseñanzas. Los cursos de ingeniería industrial fueron particularmente útiles: con sus «teorías de colas», «tiempos y movimientos» y otros temas, formaban en el alumno la práctica de ensayar soluciones, de ver las cosas de otro modo.

¿Percibías una distancia o un divorcio entre las humanidades y la ciencia?

Al contrario. El espacio arquitectónico de la UNAM propiciaba la relación entre las ciencias y las humanidades. Los filósofos estudiaban lógica y matemáticas y los científicos se ocupaban de desarrollar modelos sociológicos. Lo percibía hasta en mi propia facultad. Un amigo escribía poemas, otro era experto en Beethoven, otro cursaba paralelamente la carrera de economía. La facultad era famosa por sus melómanos, uno de los mayores era el propio rector, el ingeniero civil Javier Barros Sierra. Adolfo Orive Alba, antiguo ministro de Recursos Hidráulicos, inauguró en 1967 una clase de «Recursos y necesidades de México» que comprendía una inmersión en la historia nacional: me interesó mucho y me volví su adjunto. Otro maestro de ingeniería industrial, Odón de Buen, me alentó a escribir sobre la historia industrial y obrera. En definitiva, la ingeniería y las humanidades pueden ir de la mano. Tiempo después supe que dos grandes escritores como Jorge Ibargüengoitia y Vicente Leñero habían estudiado en esa misma escuela y que Gabriel Zaid era ingeniero administrador egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey. Hasta en la época de Porfirio Díaz hubo en México un ingeniero historiador, que fue además un polemista temible, Francisco Bulnes.

Tu salto de ingeniero a historiador siempre me ha intrigado.

Era mi vocación. Mi tesis de ingeniería fue un proyecto con varios compañeros sobre «Industrialización de productos agrícolas». Yo me encargué de la parte histórica, y por consejo de nuestro director, el ingeniero Abraham Mariles, estudiamos la obra de Frank Tannenbaum, un escritor estadounidense de origen anarquista que en 1950 había criticado la industrialización de México porque se había relegado a lo mejor del país, su pequeña comunidad rural. Nosotros, complementando y corrigiendo a Tannenbaum, quisimos demostrar que la pequeña industria podía arraigar en el campo. Yo no imaginaba entonces que Tannenbaum sería un personaje muy presente en mi trabajo de historiador.

¿Cómo te acercaste a El Colegio de México a estudiar historia?

Ocurrió por azar, algo como providencial. En algún momento de 1968, un buen amigo mío de ingeniería, Juan Bueno Zirión, me informó de que en El Colegio de México se abriría un doctorado de historia y me dio un pequeño folleto que me entusiasmó. Él mismo tomaba algunas clases de economía ahí. Su tío, el economista Víctor Urquidi, era el presidente de El Colegio de México. De inmediato lo fui a visitar y le dije que me apasionaba la historia pero que no tenía estudios formales. Para mi sorpresa, fue muy gentil y no me disuadió. «¿Por qué no entra de oyente a algunas clases?» Y eso hice. Me presenté a los cursos de José Gaos y también a los de Luis González, que sería el más amado de mis maestros. Gaos leía a Montesquieu y Luis González hablaba de la afición del dictador Santa Anna por las peleas de gallos. Filosofía e historia, sabiduría y humor, combinación irresistible.

Gaos es conocido en España, desde luego, por haber sido rector de la Universidad de Madrid y discípulo de Ortega. ¿Cómo era y cómo eran sus clases?

Gaos había sido por muchos años el maestro venerado de filosofía en la UNAM pero en 1966 renunció a su cátedra como protesta por la forma brutal en que se había expulsado al rector Ignacio Chávez. Y se había concentrado en El Colegio de México, donde desde 1964 impartía un curso de historia de las ideas. Fui el último alumno que pisó su cátedra. Aunque era oyente, intervenía un poco en las clases. Gaos era delgado, parsimonioso, formal, etéreo. Tenía algo de monje seráfico en su aspecto. (Luego supe que era nadador, lo cual no contradecía su actitud solitaria y estoica.)  Leíamos El espíritu de las leyes y solía detenerse largamente para comentar cada página. No pasaba las páginas, las acariciaba. Era una liturgia que yo desconocía, pero una liturgia abierta a los comentarios de los siete u ocho alumnos sentados alrededor de esa mesa. Fue Gaos –me enteré después, por Luis González– quien tuvo la idea heterodoxa de incorporar al doctorado de historia a estudiantes egresados de diversas escuelas y facultades, no solo historiadores, filósofos o estudiosos de las ciencias del hombre. Creía que para hacer la historia de la música, de la prensa periódica y otros medios de comunicación y difusión, etcétera, era necesario contar con quienes cultivaran y tuvieran experiencia en esas profesiones. A eso se debió que se presentaran «hasta ingenieros», como advirtió sorprendida la directora del Centro de Estudios Históricos, doña María del Carmen Velázquez, cuando me entrevisté con algunos profesores. Después de concluir esas clases de oyente presenté mi solicitud de ingreso al doctorado y pensé que la aventura se había terminado. Para mi sorpresa, a principios de 1969 me llamaron para decirme que había sido aceptado y que ya había empezado el ciclo. En mi caso, se esperaba que yo escribiera la historia de la ingeniería en México. Tema muy respetable, pero preferí la historia intelectual.

Leíamos El espíritu de las leyes y solía detenerse largamente para comentar cada página. No pasaba las páginas, las acariciaba. Era una liturgia que yo desconocía, pero una liturgia abierta a los comentarios de los siete u ocho alumnos sentados alrededor de esa mesa. Fue Gaos –me enteré después, por Luis González– quien tuvo la idea heterodoxa de incorporar al doctorado de historia a estudiantes egresados de diversas escuelas y facultades, no solo historiadores, filósofos o estudiosos de las ciencias del hombre. Creía que para hacer la historia de la música, de la prensa periódica y otros medios de comunicación y difusión, etcétera, era necesario contar con quienes cultivaran y tuvieran experiencia en esas profesiones. A eso se debió que se presentaran «hasta ingenieros», como advirtió sorprendida la directora del Centro de Estudios Históricos, doña María del Carmen Velázquez, cuando me entrevisté con algunos profesores. Después de concluir esas clases de oyente presenté mi solicitud de ingreso al doctorado y pensé que la aventura se había terminado. Para mi sorpresa, a principios de 1969 me llamaron para decirme que había sido aceptado y que ya había empezado el ciclo. En mi caso, se esperaba que yo escribiera la historia de la ingeniería en México. Tema muy respetable, pero preferí la historia intelectual.

Has escrito sobre el movimiento estudiantil de 1968, la importancia que tuvo para México, para tu generación, para la difícil construcción de la democracia en un país dominado por un presidente todopoderoso y un partido hegemónico. En esos primeros años en ingeniería, ¿tenías una conciencia política definida respecto a México?

Aunque a algunos nos importaba la cultura, con mis amigos de ingeniería, al menos hasta 1968, no discutíamos de política. Pero había corrientes políticas de derecha e izquierda que se disputaban espacios de influencia. Yo no pertenecía a ninguna, quizá por eso en 1968 mis compañeros me eligieron consejero universitario. No pude ejercer como tal hasta poco después del crimen del 2 de octubre. En unos meses el mundo entero cambió, y nuestro pequeño mundo también.

Has escrito también sobre la importancia de ese movimiento en tu vida. ¿Cómo lo recuerdas ahora?

Fui solo uno de los cientos de miles de estudiantes que en las calles y en los mítines dijimos no al gobierno autoritario, a su vieja retórica y sus mentiras, a sus crímenes, y al presidente Gustavo Díaz Ordaz, uno de los más autoritarios de la historia mexicana. Las imágenes no han cambiado mucho. Fue como una erupción volcánica. Estábamos conscientes de la ola «contestataria» que recorría el mundo, de París a las universidades de Estados Unidos. Leímos con entusiasmo la crónica ilustrada París, 1968, de Carlos Fuentes. Sabíamos que esa ola llegaría a México. Recuerdo la marcha encabezada por el rector Javier Barros Sierra en protesta contra el «bazucazo» del ejército que derribó el portón virreinal de la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso para apresar estudiantes. Isabel y yo nos unimos a esa manifestación, atraídos por el imán de la historia. Exaltados, recorrimos las calles al grito de «¡Únete, pueblo!». La inocente porra deportiva de la universidad –llamada «Goya»– que coreamos en la avenida Félix Cuevas –mientras los militares nos acechaban– se volvió un acto de rebelión. Luego, por tres meses alucinantes, participamos en las marchas y mítines, ayudamos con materiales mimeografiados y boletines. El líder del movimiento en la facultad era Salvador Ruiz Villegas, un norteño grandote, recio y elocuente cuyas arengas nos encendían. Un día, en la explanada contigua al Auditorio de Ingeniería, escuché por primera vez al maestro Heberto Castillo, ingeniero eminente y militante de izquierda, que venía de la Tricontinental de Cuba. La tarde del 15 de septiembre acudimos al grito de Independencia que dio Heberto en la explanada de la rectoría. Nunca gritamos «¡Viva México!» con mayor pasión. Tres días después el ejército allanó la UNAM.

¿Estuviste presente el 2 de octubre en Tlatelolco?

No estuve en la matanza, pero esa misma mañana había recorrido la zona aledaña a Tlatelolco. Los soldados limpiaban sus bayonetas. Sentí un mal augurio en el ambiente. Por la tarde, escuché la noticia terrible por NBC, única estación que transmitió (en inglés) los hechos. Dos días después, en su artículo de Excélsior, periódico dirigido por Julio Scherer, el historiador Daniel Cosío Villegas (a quien había comenzado a leer por esos meses) profetizó que el gobierno caería en un descrédito que nada ni nadie lavaría jamás. Octavio Paz renunció a la embajada en la India y publicó su poema «La limpidez».

¿Cuál fue el saldo del 68 para México? ¿Cómo lo ves ahora, a medio siglo de distancia?

Como historiador, lo juzgo de manera menos romántica de como lo viví. Por un lado, estoy cierto de que al 68 le debemos el ensanchamiento de nuestras libertades. En un país supuestamente «revolucionario», acostumbrado a la obediencia y el silencio, la discusión pública de los problemas era ya en sí misma una novedad extraordinaria. Ese impulso de libertad prendió. Gracias al 68, México fue conquistando espacios de libertad de expresión, de movimiento, de protesta. Y gracias al 68, las mujeres –que eran un contingente numeroso– ingresaron en la vida pública, lo cual, en un país machista, fue un avance, aunque en ese capítulo –el del respeto y la equidad de género– México sigue siendo un país salvaje. Ese es el saldo positivo, perdurable, del 68. Pero hay un saldo negativo. Y es que no entendió ni consideró a la democracia. El movimiento de 1968 fue festivo, irracional, emotivo, imaginativo, maniqueo, generoso, romántico, expansivo, contestatario, destructivo, irreverente. La verdad es que su liderazgo no conocía los argumentos complejos, los claroscuros de la vida real. Todo lo contrario: rechazaba por completo el orden establecido. Quería todo o nada. No tuvo noción de sus propios límites, no imaginó un proyecto constructivo de transición política para sí mismo y para México, tenía aversión a la prudencia, la autocrítica, la negociación, la racionalidad. Nunca se propuso, por ejemplo, la creación de un partido político, que sin duda habría podido nacer entonces. Exclamábamos «¡Únete, pueblo!», pero el pueblo necesitaba mucho más para unirse, para participar: una estructura, una institución, un cauce, un partido. Esas nociones, y aun la idea misma del voto, eran ajenas al movimiento estudiantil y en general a la vida política mexicana. Este analfabetismo democrático tendría consecuencias muy graves para el país. Graves y de largo plazo.

Me dijiste que el 68 fue el episodio seminal de tu generación, pero ¿qué significó para ti, en lo personal?

No vi en él, o no quise ver en él, un movimiento revolucionario. Yo preferí vivirlo y recordarlo como una rebelión libertaria que, en mi caso, pasado el tiempo, derivó hacia convicciones democráticas y liberales. A menudo me llega a la memoria la canción «Que vivan los estudiantes», de Violeta Parra, que escuchábamos por Radio Universidad:

Me gustan los estudiantes

Porque son la levadura

Del pan que saldrá del horno

Con toda su sabrosura

¿Qué hiciste en la UNAM, después del 68?

Era consejero universitario en activo. A fines de 1968 el rector Barros Sierra nos advirtió que el gobierno de Díaz Ordaz quería estrangular a la institución. Hubo sesiones angustiosas, pero resistimos. Vino el nuevo gobierno de Echeverría y un nuevo rector: Pablo González Casanova. En la UNAM no habían podido organizarse elecciones para nuevos consejeros, así que seguí desempeñándome como consejero por mi facultad después de haberme recibido. Allí conocí a Fausto Zerón-Medina, consejero por la Facultad de Ciencias Políticas, mi gran amigo. Trabajamos juntos en los estatutos del Colegio de Ciencias y Humanidades. En el Consejo había muchos maestros que yo admiraba. Para mi sorpresa, cuando llegó Echeverría al poder varios de ellos se incorporaron al gobierno dizque «revolucionario». Y comenzó a querer cooptar a los consejeros universitarios. Recibimos una invitación (que el rector nos aconsejó no rechazar) a la campaña del candidato Echeverría por Zacatecas. Nunca olvidaré el tratamiento de tlatoani que se le daba al candidato. Los camiones, las filas interminables, la obsequiosidad general, el servilismo. Ahí estaban todos: el líder sindical Fidel Velázquez, el empresario Carlos Trouyet y una parvada de jóvenes aspirantes a políticos y «jilgueros», es decir, oradores. En un templete bajo las columnas salomónicas de la soberbia catedral de Zacatecas, escuché al cantante Tony Aguilar azuzar a los campesinos acarreados para que vitorearan al candidato. Y por todos lados se escuchaba la cancioncita «¡Que viva, que viva Echeverría / es el grito justiciero de la gente!». Un asco. Era, para colmo, una atmósfera puramente masculina y machista, donde las mujeres solo aparecían para servir la comida o adornar los actos. Un personaje que iba a ser funcionario de Echeverría me ofreció ser su secretario particular. «No, gracias.» Me regresé a los dos días. Por lo menos me di el gusto de conocer Jerez, el pueblo natal del poeta Ramón López Velarde.

¿Creíste alguna vez en Echeverría?

Ni un minuto. Me repugnaban los discursos, las ceremonias, el besamanos, el informe presidencial, la retórica, el lenguaje engolado y gastado, las promesas falsas, la corrupción evidente, la impunidad. Echeverría hablaba de autocrítica y apertura, pero los estudiantes no creímos en sus palabras.

En 1969 estabas concluyendo tus estudios de ingeniería y aprestándote a dirigir la imprenta de tu padre. ¿Tiene sentido que te pregunte por ella para entender tu vida intelectual?

Tiene todo el sentido. Una vida intelectual no ocurre en las nubes. Una biografía intelectual no atañe solo a las ideas y creencias de una persona sino a su vida real, en la cual la dimensión material del trabajo es fundamental. No estoy hablando aquí de una determinación marxista, en el sentido de una estructura que explica la superestructura. Estoy hablando de una experiencia que no puede desligarse de las ideas. Yo me gané la vida siempre como empresario independiente. Desde hace más de medio siglo lo soy. Pero mucho antes de ser un empresario cultural que hace revistas, libros y documentales fui un empresario que servía a la industria de la perfumería y los cosméticos. Y esa experiencia es inseparable de mi vida intelectual. Mi trabajo era una fuente empírica de conocimiento, una ventana al mundo. Y de esas empresas viví, principalmente, hasta que fundé las mías, en los años noventa. Años atrás, mi padre había fundado cuatro fábricas pequeñas, complementarias de Etiquetas e Impresos. En 1965 me hice cargo de una de ellas. Se llamaba Screen Process, que se dedicaba a la impresión en serigrafía de botellas. Yo salía de la escuela y me iba a administrarla. Se me ocurrió producir unas flores «psicodélicas» para los coches. Y forros rayados para los libros que vendía en escuelas. Tuvieron cierto éxito, pero me sucedieron cosas tragicómicas por la mezcla de la ideología y la empresa. Un día decidí subir drásticamente el sueldo a los trabajadores. Esto provocó un elogio en el diario del Sindicato Nacional de Artes Gráficas que se llamaba Rumbo Gráfico: «Joven capitán de la industria aumenta 50% el sueldo de sus trabajadores». Tres semanas después no podía pagar la raya. Fui al sindicato y su líder, que se llamaba Antonio Vera Jiménez, me jaló las orejas. Él no había pedido ese aumento ni estaba en el contrato ni lo exigían los obreros. Sabía que era imposible. Y me ayudó a ajustar un poco los salarios para que la empresa siguiera siendo viable.

Eras un empresario de izquierda.

Así me sentía. Sobre eso tengo otra anécdota un poco posterior. Me reuní con los obreros y les dije que confiaran en mí porque conmigo no había «plusvalía». Sí, usé el término canónico. Como no entendieron lo que significaba la palabra, añadí que en mi empresa «no hay ganancias». Entonces un obrero de Oaxaca llamado Reyes Juárez levantó la mano y me dijo: «Oiga, joven Enrique, pues ese es el problema, que no tiene usted ganancias. Porque si usted no gana nosotros no ganamos, se acaba la fábrica y todos perdemos. Así que mejor tenga ganancias». Me desconcertó. Lo que yo no entendía por entonces, a pesar de mis estudios, era la implicación de ser empresario. La responsabilidad, la tensión, la incertidumbre, el esfuerzo. Tampoco veía que el proletariado era una noción abstracta: la realidad eran esos obreros concretos, sus vidas, sus familias. No estaban buscando la Revolución sino la mejora en sus vidas y condiciones de trabajo. En cierta forma había jugado a ser empresario, pero pronto aprendí. Debido a una crisis financiera que llevaba tiempo y que yo desconocía por completo, a principios de 1969 mi padre y su socio se separaron y de un día para el otro nosotros perdimos Etiquetas e Impresos. Esto para mí fue muy difícil. Dije adiós a un futuro posible, a los obreros, a muchas cosas. Tardé en comprender los motivos. Mi padre era un trabajador incansable: dinámico, inventivo, generoso. Pero a mediados de los sesenta se había aventurado en otros negocios que no eran lo suyo (invirtió en unas extrañas casas redondas, prefabricadas; quiso tener una empresa propia de perfumería) y descuidó su propio negocio. El grupo de empresas original que formó era sólido: él se dedicaba a las ventas y su socio Alfonso a la producción. Pero había una deficiencia evidente en la administración. Eso y algunos excesos de la buena vida que se dio, y nos dio, llevaron a que contrajera préstamos que a fin de cuentas precipitaron el cisma. Alfonso, que era un hombre frugal, sensatamente atrajo a un inversionista que se asoció con él, puso orden y levantó aquella fábrica original. Con la ayuda de su hijo, también llamado Alfonso, la hizo prosperar. Pero mi padre y yo no pensamos seriamente en esa salida, estábamos solos, y tuvimos que remontar varias crisis.

De nuevo me sorprendes, nunca has hablado de eso.

Porque no vives en México. A mis viejos amigos los agorzomé con esa historia. Y a los más jóvenes también. El hecho es que nos quedamos con esas cuatro fábricas pequeñas, con más de cien empleados y empleadas y una deuda muy significativa. Además de Screen Process, otra fábrica hacía estuches para perfumes y cámaras fotográficas, otra borlas para talcos de mujer, y otra más tarjetas e invitaciones. Pronto fundamos también una imprenta para competir, desventajosamente, con la original. Pero la carga financiera de todas ellas era muy pesada. No hay nada más pedagógico que las crisis. Yo disfruté mucho mi paso por la Facultad de Ingeniería, pero entendí que la escuela no enseña gran cosa sobre la vida práctica. «¿Para eso estudiaste?», me decía mi padre, cuando constataba mi perplejidad e inexperiencia. Y mis muchos errores. Me quedaba callado. Aprendí a vivir en la incertidumbre. Y aprendí algo fundamental: pedir ayuda. Muchas personas me ayudarían en los años siguientes. Al menos quince años me llevó sacar adelante esas fábricas, siempre junto a mi padre, que era muy esforzado. Ese tránsito de 1968 a 1969 resultó decisivo. A veces ocurre así: todo se concentra, como en una tormenta perfecta. La vida cambió a partir de entonces. A principios de 1969 murió, estoicamente, mi abuela Clara. Don Saúl la sobrevivió con serenidad por siete años. En octubre murió mi abuelo José, hundido desde hacía cinco años en las tinieblas. Al día siguiente de su muerte me recibí de ingeniero. Mi vida tomó desde ese año dos rumbos: la empresa y la historia. En 1969 comenzó la pequeña odisea personal de las fábricas y ese año también me incorporé formalmente al doctorado de historia en el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México.

Hay muchos conversos del socialismo al liberalismo. En los años sesenta, cuando conversabas con tu abuelo, estabas de ida en el socialismo. Mientras, él venía de vuelta. ¿Tuviste una conversión de esa naturaleza?

No fui un converso porque nunca fui ortodoxo. Acumulé lecturas, experiencias, conversaciones y encuentros que condujeron, paulatinamente, a una toma de conciencia crítica sobre la ideología marxista que sustentaba el orbe socialista y sobre la realidad objetiva de esos países. Nunca perdí de vista el valor de la libertad. Sentía el agravio del 68, detestaba al gobierno y me preocupaban los problemas sociales de México. Quería publicar, y desde fines de 1968 había encontrado dónde hacerlo. En esos días apareció la revista Presagio, que dirigió José Pagés Rebollar, hijo del «jefe Pagés», director de la famosa revista semanal Siempre! Presagio era de formato más pequeño, semanal también. Tuvo corta vida, pero la recuerdo con gratitud porque acogió mis primeros artículos. Hoy no se encuentra ni en las hemerotecas. Mi primera colaboración fue una serie de reportajes basados en uno de esos viajes que hicimos Isabel y yo. Fuimos al pueblo de Cherán, en la Meseta Tarasca. Esos textos míos solo tienen un interés: las fotos. Fui a pedir imágenes al Instituto Nacional Indigenista y alguien me dijo: pídaselas a ese señor. En un escritorio estaba nada menos que Juan Rulfo. Solo con su alma. Gentilmente me las prestó. Rulfo era un extraordinario fotógrafo. Tenía un ojo excepcional para revelar la desolación en la letra y la imagen.

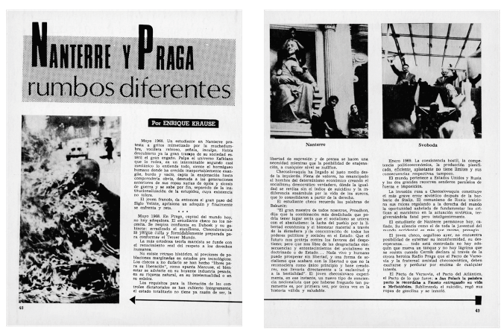

Tu primer texto político trataba de la invasión rusa a Checoslovaquia.

Fue una defensa de la libertad en el orbe socialista. Apareció en febrero de 1969. Había seguido desde sus inicios la «Primavera de Praga», por eso me indignó la invasión soviética y el apoyo inmediato que le dio Fidel Castro a la represión de aquel promisorio «socialismo con rostro humano». Así que, al enterarme de la inmolación del estudiante checo Jan Palach en protesta contra la ocupación rusa, publiqué un artículo que vinculaba el espíritu libertario de un típico joven francés en 1968 con el sacrificio libertario de Palach. Era el testimonio de una frustración. Y un acto de fe en la libertad. ¿Había sido un sueño la rebeldía libertaria del 68? Los jóvenes aguardaríamos una nueva oportunidad. Yo no desesperaba de la posibilidad de un socialismo libertario en Occidente. Pero justamente por eso me parecía tan injustificable la invasión rusa. Para mí Checoslovaquia ya era socialista y solo necesitaba abrir puertas a la libertad. ¿No había escrito Marcuse que los jóvenes de Praga eran «ya libres para su liberación»? Checoslovaquia –creía yo– había «emancipado al hombre del determinismo económico creando el socialismo democrático verdadero…». En ese artículo transcribí una cita de Jan Palach, citando a Bakunin, citando a su vez a Proudhon:

El gran maestro de todos nosotros, Proudhon, dijo que la combinación más desdichada que podría tener lugar sería que el socialismo se uniera con el absolutismo: la lucha del pueblo por la libertad económica y el bienestar material a través de la dictadura y la concentración de todos los poderes políticos y sociales en el Estado. Que el futuro nos proteja contra los favores del despotismo; pero que nos libre de las desgraciadas consecuencias y entontecimientos del socialismo adoctrinado o de Estado… Nada vivo y humano puede prosperar sin libertad, y una forma de socialismo que acabara con la libertad, o que no la reconociera como único principio y base creadores, nos llevaría directamente a la esclavitud y a la bestialidad.

Yo la suscribiría ahora. Lo que temían Bakunin y Proudhon se había hecho realidad en Praga. Los rusos habían aplastado la posibilidad del socialismo libre. La invasión rusa a Checoslovaquia constituía «el más grave error soviético después de la barbarie de Stalin».

Leías a Marcuse, dijiste, como toda tu generación en Estados Unidos y Europa.

Sí, pero no sin crítica. Primero, en 1968, El hombre unidimensional y luego Eros y civilización. No era el filósofo más relevante de la Escuela de Frankfurt, pero en ese momento, sin duda, era el más famoso. Marcuse había encontrado el tono preciso, una exaltación, un aliento mesiánico, la promesa de una liberación total, Marx y Freud hermanados. Pero yo no lo admiraba tanto. También sobre él escribí en Presagio un textito titulado «Marcuse, el inquisidor de la sociedad actual». Se trataba de una nota sobre su libro Eros y civilización. Me atrevía a criticar el lado freudiano y el lado marxista. El freudiano, porque me parecía dudoso que la liberación total del ello («del elemento estético-erótico», decía Marcuse) y la supresión del represivo superego condujeran a nada bueno y nada práctico. ¿Dónde quedaba el yo, es decir, el intermediario entre eros y civilización? ¿Dónde estaba el principio ético al que debía asirse el hombre? La formulación era torpe, pero trataba de reivindicar el humanismo. Respecto al lado marxista de Marcuse, quise objetar su concepto de alienación. Yo no veía a las clases obreras estadounidenses particularmente alienadas ni reacias al «American way of life» que Marcuse despreciaba (viviendo en La Jolla, California, nada menos). Al final me preguntaba si su negación absoluta de lo establecido podía «apuntar a una alternativa concreta en el orden político». La juventud del mundo reclamaba esa alternativa y Marcuse, el inquisidor, no la aportaba.

¿Qué opinión tenías del «American way of life», de Estados Unidos?

Teníamos familiares en San Antonio y los visité de muy joven, pero no envidié su vida cotidiana y detesté el trato a los afroamericanos y los mexicanos. En Presagio escribí algo contra el armamentismo estadounidense y contra Nixon.

Perteneciendo a una generación predominantemente de izquierda, me llama la atención tu distancia temprana de la corriente marxista, que era la principal, y que estaba representada entonces por Marcuse.

Esa distancia tiene su origen en las conversaciones con otro nieto de don Saúl, mi primo Miguel Kolteniuk. Fue él quien me llevó a Presagio y los textos que publiqué sobre Marcuse ahí tienen el sello de nuestras pláticas y lecturas. Dos años menor que yo, Miguel es hijo de Rosa, hermana de mi padre. Ambos tuvieron la presencia aún más cercana de mi abuelo Saúl, porque por un tiempo la familia vivió en su casa. Déjame hablarte un poco más de mi tía Rosa. Fue de las primeras mujeres en México en estudiar filosofía y graduarse como tal. Tres luminarias de entonces fueron sus maestros: José Gaos, Antonio Caso y Samuel Ramos. Mi tía transfirió el amor filosófico de mi abuelo en amor por la filosofía mexicana. Gaos dirigió su tesis, precisamente sobre la filosofía de Antonio Caso. La publicó en 1957, y años después compiló en varios volúmenes las obras completas de Caso en la UNAM. Desde los años sesenta (y durante toda su vida, más de medio siglo) mi tía dio clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

¿Conversabas con ella sobre Spinoza?

No que yo recuerde, porque esa materia era la especialidad de su padre el sastre. Rosa me enseñó a hacer fichas de investigación y me dio nociones de historia de la filosofía, que era la clase que impartía a los recién llegados a la Facultad de Filosofía en la UNAM. Un día me explicó con toda claridad el idealismo mediante el mito de la caverna de Platón y la noción del topus uranus, y acto seguido pasó a la diferencia con el realismo de Aristóteles. Tenía un don pedagógico natural que combinaba con una actitud maternal, y una gran experiencia. Sus intereses fluctuaban entre la literatura y la filosofía, y terminó escribiendo su tesis de doctorado sobre un tema que las vinculaba a las dos. Se tituló Los seres imaginarios. Ficción y verdad en literatura. Tenía casi setenta años de edad cuando se recibió. Mi tía fue una mujer de inmenso mérito, no reconocida suficientemente por su condición de mujer. Ahora mismo, ser mujer intelectual en México es difícil. Serlo en ese tiempo lo era aún más. Tenía que lidiar con intelectuales depredadores, displicentes, arrogantes. Navegó en esas aguas con fortaleza y dignidad. Y dejó una obra muy valiosa. Sin su amorosa edición de Antonio Caso, ese gran filósofo mexicano habría sido más olvidado de lo que ha estado. Caso, por cierto, fue el maestro principal de la generación de 1915, la de Manuel Gómez Morin, Vicente Lombardo Toledano y Daniel Cosío Villegas (entre muchos otros). Así que, en cierta forma, mi trabajo de historiador se desprende de la obra de mi tía Rosita.

Tu primo Miguel hablaba también con su abuelo Saúl.

Miguel me ha contado que iban al Bosque de Chapultepec, y caminaban por unas veredas rodeadas de ahuehuetes milenarios llamadas Calzada de los Poetas y Calzada de los Filósofos. Y le decía, como a mí: «Mira, ¿no te parece que es un milagro la naturaleza? Somos la naturaleza. Es curioso, nacemos, crecemos, nos casamos, tenemos nuestros hijos, envejecemos, morimos y seguimos siendo parte de la naturaleza; cuando uno muere va a formar parte de la naturaleza de otra forma, nosotros formamos parte de esto. Entonces no importa morir, no importa porque vamos a seguir siendo parte de la naturaleza». Creo que a Miguel lo marcó hondamente el espíritu contemplativo de don Saúl. A mí menos. Miguel tuvo una niñez más centrada en la cultura que la mía. Nada de empresas en su caso. De niño, y hasta la juventud temprana, fue concertista (todavía tiene un piano de cola y toca maravillosamente). Estudió en el Colegio Israelita, pero los temas judíos de la historia y la tradición le interesaban menos. Al salir de la preparatoria ingresó a la Facultad de Medicina (siguiendo al padre, que era el médico Luis Kolteniuk); al poco tiempo se cambió a la Facultad de Filosofía (siguiendo a la madre). Ella le explicó el existencialismo de Sartre: por qué la existencia no tiene sentido, por qué estamos condenados a la libertad ontológica y por qué el hombre es presa de una pasión inútil: la pasión de ser Dios. Esos eran los temas de Miguel. Fluctuaba entre la náusea de Sartre y el pesimismo de Schopenhauer. Yo había leído a Sartre en la preparatoria y escribí algunos malos poemas de temor y temblor existencial, pero para entonces no sentía ya esas angustias, quizá por estar lleno de exigencias prácticas. Digamos que fui un estudiante vicario de filosofía a través de mi primo. Me dio a leer la historia de la filosofía de Manuel García Morente. Creo que es un libro notable por su claridad.

A partir de Spinoza (judío español, al fin al cabo) entrabas a la filosofía por la puerta de España.

De los maestros españoles de filosofía que vivieron en México. Y es que en ese tiempo ya acudía a las clases de Gaos en El Colegio de México. Y comencé a leer ensayos de Ortega y Unamuno, y las lecciones de Juan de Mairena y Abel Martín, los heterónimos de Antonio Machado. Pero en 1969 lo importante eran las conversaciones filosóficas con Miguel: tenían una tensión que provenía de las polémicas de su facultad alrededor del marxismo. El hereje preferido era Karl Popper. A propósito de sus críticas al marxismo, se libraba en la universidad una tremenda batalla intelectual.

¿Cómo era esa batalla? Parece el presagio de tantas en las que tú mismo intervendrías en las décadas siguientes. Y me interesa mucho que hayas leído a Popper tan temprano. No hay filósofo liberal más importante. Estarás de acuerdo.

Estoy de acuerdo. Nadie se le compara. Te cuento lo que Miguel me decía sobre esas batallas. En el 69, la Facultad de Filosofía y Letras estaba dividida en dos bloques: los filósofos analíticos influidos por la escuela filosófica de Oxford, que pertenecían al Instituto de Investigaciones Filosóficas, y los marxistas que daban clases en la facultad. El plan de estudios era muy rico y variado; se enseñaba a Husserl, Heidegger, Dilthey, Hegel, pero la discusión que estaba a la orden del día era en torno al marxismo: unos defendían su carácter científico y otros negaban que fuera una ciencia, más bien la consideraban una «seudociencia». Para los marxistas ese cargo era intolerable, y acusaban a sus adversarios de ser ideólogos burgueses, enemigos de la lucha de clases. Miguel asistía a la cátedra de Adolfo Sánchez Vázquez, transterrado español de gran prestigio y honestidad intelectual. Gracias a él pudo estudiar algunos textos de Marx con seriedad y sin prejuicio, y descubrió lo evidente: que Marx es un pensador absolutamente indispensable y esencial. Pero, en ese contexto de debate, Miguel conoció al joven filósofo Hugo Margáin, discípulo de Alejandro Rossi, el mayor exponente de la filosofía analítica en el instituto. Margáin le recomendó leer dos obras de Popper: La sociedad abierta y sus enemigos y, de manera esencial, Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico. Miguel me pasó esas recomendaciones. La sociedad abierta y sus enemigos, editada en dos tomos por Paidós, se volvería años después una lectura de cabecera, pero tardé en asimilarla. En ese tiempo me concentré en los capítulos finales –que en realidad eran conferencias– de Conjeturas y refutaciones. Popper criticaba al marxismo desde su especialidad, la filosofía de la ciencia. Miguel me explicó sus tesis centrales. Primero, que la teoría marxista carecía de precisión conceptual. Segundo, que las hipótesis y las leyes que según esa teoría rigen la historia no tenían fundamento empírico ni consistencia lógica y, sobre todo, no podían señalarse las condiciones que las harían falsas.

Esto era lo importante: que fuera imposible someter las hipótesis y leyes del marxismo a un proceso científico de refutación. Por eso siempre podían acomodarse o transferirse al futuro.

Yo no entendía las fórmulas matemáticas y lógicas del libro, pero me atraía la crítica, el método científico, la idea del «ensayo y error» y la refutación como instrumento de progreso en el conocimiento. Simplemente comprendí que la filosofía tenía una aplicación directa en el conocimiento histórico y, a partir de ahí, en el pensamiento político: servía para desmantelar el dogmatismo historicista (así lo llamaba Popper), desmontar los sofismas de la dialéctica, desmentir la idea de que existen leyes en la historia. No es posible profetizar nada. Por lo demás, como aprendí ese mismo año en El Colegio de México, lo importante en el quehacer histórico es comprender el sentido de los hechos.

En esto, Dilthey era más pertinente que Marx. ¿No crees? Dilthey hace una división entre las ciencias naturales y las ciencias del espíritu; las primeras solo buscan explicaciones causales por medio de leyes generales y su modelo es la física. Las otras, que él llama ideográficas, no buscan explicaciones causales ni leyes históricas, sino la comprensión del sentido de los acontecimientos históricos que son únicos e irrepetibles, y por tanto no se pueden generalizar como si fuera un experimento de laboratorio.

Precisamente. El historiador debía buscar el sentido, no las leyes. Eso era tema de los filósofos de la historia. Me interesó antes la historia, pero desemboqué en la filosofía de la historia porque el marxismo era el fundamento del socialismo revolucionario que era el horizonte ideológico de nuestra generación y también de muchos maestros. ¿Qué era el marxismo: ciencia, profecía, ideología? Miguel usaba la palabra «delirio» y me decía: «el problema no es Marx sino los marxistas». Respetaba como es obvio a Marx, cuyo estudio requería gran conocimiento de la economía, pero le incomodaba que se hablara de su obra como si fuera un catecismo. Le molestaba el adoctrinamiento ideológico, tan parecido al religioso, y las ideas fijas como dogmas repetitivos. Miguel, mi primo popperiano, llevó muy lejos esas elucubraciones, al grado de escribir una tesis que criticaba a Marx a partir de Freud. Llegó a la conclusión de que ningún sistema político ni ideológico ni económico podía modificar la condición del hombre (dualidad de Eros y Tánatos) y que, por tanto, la imposición de una doctrina seudocientífica solo desencadenaría la siempre latente pulsión de muerte. La historia soviética ha comprobado con creces ese dictamen. Escribió un libro sobre el tema: Cultura e individuo.

¿Avanzaste por tu cuenta en la lectura de Popper? ¿Publicaste algo en esa línea?

No publiqué nada. Popper para mí fue un asidero científico, un fundamento para comenzar a tomar distancia crítica de las ideologías predominantes, las mismas que enfrentaría, al cabo de los años. Hice una presentación sobre Popper en mi grupo de doctorado en El Colegio de México. A mediados de 1969, se me volvió a presentar la oportunidad de leer a Popper, ya en un curso formal de «Teoría y método de la historia». Se trataba de elegir un libro sobre esos temas y yo escogí La miseria del historicismo, que es la versión ampliada de los capítulos finales de Conjeturas y refutaciones. Aún conservo el cuaderno de apuntes del curso y el libro con los lomos negros, descarapelados, y los márgenes llenos de subrayados, apostillas y exclamaciones. Lo publicó Taurus, en 1961. ¿Conoces el epígrafe? «En memoria de los incontables hombres y mujeres de todos los credos, naciones o razas que cayeron víctimas de la creencia fascista y comunista en las Leyes Inexorables del Destino Histórico.» Popper era el crítico supremo de esos dos totalitarismos.

Es verdad. No solo el marxismo estaba en su mira. Varias de sus críticas eran aplicables al nazismo, pero en 1957 (cuando publicó el libro en Inglaterra) ya solo un totalitarismo quedaba vivo. Popper se concentraba en la noción de historicismo. Refutaba la creencia típicamente marxista de que la historia es la sustancia orgánica de la vida, que por tanto responde a ciertas leyes y es predecible.

Mira. Apunté en los márgenes del libro algunas categorías historicistas que desmontaba con un lenguaje seco y directo, propio de la investigación científica: El «holismo» (la idea de que hay sujetos colectivos, un «todo» abstracto que subsume a las personas concretas o los procesos mesurables). La comprensión intuitiva (que colinda con la magia). La profecía histórica (que es lógicamente imposible, ya sea porque el profeta no puede anticipar el estado de conocimiento futuro o porque ella misma incide en el desarrollo de las cosas). El utopismo (la creencia en una sociedad ideal).

El historicismo tiene un atractivo emocional, pero es demostrablemente falso. Su refutación del historicismo parece una demostración matemática.

A mis compañeros en El Colegio de México no les gustó mi presentación. Uno de ellos me dijo: «Marx es lo único que tenemos». A mí me entusiasmó Popper. Además, en ese libro proponía el concepto de «ingeniería social fragmentaria» como alternativa asequible para el progreso humano. La traducción al español de ese concepto no era afortunada. En inglés es piecemeal social engineering. Se refería a la aplicación puntual, razonada y paulatina de mejoras prácticas, nunca absolutas o definitivas. Con el tiempo, me di cuenta de que el concepto era utilísimo porque lograba reformas concretas y asequibles, justo lo contrario a las utopías abstractas, inalcanzables, contraproducentes y opresivas. Gracias a esas lecturas tuve más elementos para criticar al filósofo que estaba en las antípodas de Popper: a Marcuse, el filósofo historicista, holista, utopista, profético, mesiánico.

Y sin embargo, seguías pensando en el socialismo como horizonte histórico.

Sí, porque pertenecía a una generación que estaba en esas creencias, y es muy difícil escapar de ambas. Digamos que por un tiempo no muy largo viví una disonancia cognitiva.

¿Quiénes fueron tus amigos intelectuales?

Uno de ellos era un marcusiano de carne y hueso. Se llamaba José María Pérez Gay. Me lo presentó un amigo suyo, que era mi compañero en El Colegio de México: Héctor Aguilar Camín. Gracias a ellos me acerqué a dos escritores un poco mayores que nosotros que se volverían amigos de por vida: José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis. En ese tiempo conocí también a mi mayor compañero intelectual, Hugo Hiriart. No formaban un grupo, propiamente. A quien conocí primero fue a Monsiváis. Debió de ser en 1969. Mi madre, periodista ya entonces, me consiguió su teléfono. A pesar de su juventud, Carlos era tan célebre que ya había publicado su Autobiografía precoz. Tenía una sensibilidad única para apreciar y retratar la cultura popular, un temible filo sarcástico y una cultura literaria enciclopédica, sobre todo en habla inglesa. Le llamé, lo visité en su casa de San Simón #62 en la colonia Portales. Vivía con su madre y una tía. Recuerdo sus gatos, sus libros forrados de plástico transparente. Tiempo después lo volvería a ver ya con Héctor y José Emilio Pacheco. Carlos se hizo cargo de la dirección del suplemento cultural de Siempre!, La Cultura en México, del que José Emilio había sido secretario de redacción por largo tiempo, y nos invitó a colaborar a Héctor y a mí.

¿Cómo conociste a Aguilar Camín?

Lo conocí antes de conocerlo, en los años sesenta, porque escribía crítica literaria en El Gallo Ilustrado, suplemento cultural de El Día, diario de izquierda dirigido por un viejo comunista amigo de juventud de Octavio Paz llamado Enrique Ramírez y Ramírez. Yo leía ese periódico. Era muy distinto a los periódicos «burgueses» que recibíamos en la casa: Novedades (donde publicaba mi mamá) y Excélsior. El Día traía buenas crónicas históricas, y contaba con especialistas en política internacional. A principio de 1969, el primer día de clases en El Colegio de México, conocí en persona a Aguilar Camín. Como estudiante de comunicación en la Universidad Iberoamericana, había participado muy activamente en el 68. Trabamos una buena amistad. Vivía en una casa del extremo poniente frente al Parque México. Debajo había un taller donde el dueño, don Hilario, rentaba bicicletas. Por años, cada domingo, mis primos y yo íbamos con don Hilario para escoger la nuestra y recorrer el parque. ¿Cuántas veces me habré cruzado con Aguilar Camín? No lo sé, pero cuando lo vi en El Colegio su rostro me pareció familiar. Agradecía el respeto que tenía a mi condición judía. A veces pienso que, a pesar de vivir frente al Parque México, en el que se reunían tantas familias judías, Héctor no había tratado de cerca a ninguno. Nunca se lo pregunté, pero el caso es que fue él quien me acercó por primera vez a la obra de autores judíos estadounidenses. Me dio a leer El dependiente, de Bernard Malamud, que casi me derrumba porque es la historia de un pequeño empresario que se pasa la vida tratando de sacar adelante su negocio y el día que lo logra vender, borracho de alegría, en una nevada, muere de pulmonía. Y fue él también quien me regaló Los diez mandamientos de Moisés, de Thomas Mann, que contenía una frase inolvidable: «Su nacimiento fue irregular. De allí que amara apasionadamente el orden, lo inviolable, lo que debe y no debe hacerse». Héctor fue quien me reclamó mis tesis popperianas pero guio mis lecturas de novela, género que ha sido su gran pasión. Me dio a leer a Mann y a Hesse. Disfrutaba leyendo en voz alta a Cortázar, pero creo que su modelo mayor era Onetti, cuyo cuento «Bienvenido, Bob», metáfora de las vidas quebradas y las ilusiones perdidas, admiraba mucho.

¿Quién era Pérez Gay, aquel marcusiano que mencionaste hace unos momentos?

Te cuento por qué fue importante para mí. Un día, Héctor nos invitó a conocer a un íntimo amigo suyo que estaba de visita de Berlín, donde estudiaba filosofía. Isabel y yo fuimos con Héctor al modesto apartamento de planta baja donde vivían los padres y hermanos menores de Chema, en la callecita de Cadereyta, a espaldas de un gran edificio nunca concluido en la colonia Condesa, muy cerca del Parque España, que era, en realidad, una extensión pequeña del Parque México. Chema comenzó a hablar y quedamos hechizados. Tenía ya entonces su gran melena casi plateada, una sonrisa ancha y perfecta, hablaba con voz grave y pausada, intercalando términos en alemán. Era un gurú de la filosofía. Aquella noche y las muchas veladas que siguieron, nos habló de su maestro Theodor Adorno. Para mí esa vertiente alemana de Chema fue una revelación. Esa noche nos refirió el trabajo del Institut für Sozialforschung y sus representantes principales: Adorno, Max Horkheimer, Karl Wittfogel y Marcuse, a quien yo había criticado. La resistencia intelectual de este grupo al nazismo había sido permanente, pero tras la guerra, fieles a su formación marxista, combatieron al orden capitalista. Hijos pródigos de la Ilustración y el Romanticismo alemanes, herederos paralelos de Marx y Freud, quisieron fundir todas esas corrientes en el crisol de un idealismo social generoso y utópico, la liberación integral del hombre. Me parece interesante la trayectoria de Chema. Luego de estudiar ciencias de la comunicación en la Universidad Iberoamericana (de los jesuitas), se había ido a Berlín y se matriculó en la Universidad Libre, donde vivió el 68. En Alemania el embajador era un intelectual muy fino de la generación de Paz, el filósofo Manuel Cabrera Maciá, que fue mentor de Chema y lo atrajo a la embajada. Entre 1970 y 1975 Chema volvió a Alemania pero regresaba por temporadas a México, así que nos veíamos, casi siempre con Héctor. Tengo grabados momentos de exaltación. Películas (Morir en Madrid, en el Cine Roble), veladas de música de protesta con temas de Violeta Parra o Daniel Viglietti, cantados por el «Negro Ojeda»; cenas filosóficas en el restaurante Cardini. Pero más importantes que su prédica ideológica –que me interesaba, aunque no me convencía– fueron sus actos de generosidad intelectual. Y es que Chema me acercó a la vida y obra de autores judíos de entreguerras que yo desconocía y de ese modo me reconectó, por otro camino, con una vertiente compleja y rica de mi tradición original. Me refiero a la constelación literaria de la Europa Central, sobre todo la de Berlín, Múnich, Viena y Praga.

Que nada tenía que ver con la tradición del ídish, que era la tuya.

Los judíos de Europa Central por lo general despreciaban la tradición del ídish; la consideraban atrasada, provinciana, sentimental, supersticiosa, vulgar. Pero hubo excepciones importantes. Martin Buber, por ejemplo. Chema me regaló Las leyendas de Baal Shem Tov, un santo jasídico del siglo XVIII en el que Buber y sus discípulos creyeron ver una fuente de sabiduría y conexión divina impenetrable para el «frío y decadente» racionalismo spinoziano del siglo XIX. Buber fue un autor importante para Kafka. Chema y Héctor me regalaron también un precioso libro sobre el shtetl, el pequeño pueblo típico de los judíos en Polonia. Era el mundo de mis abuelos, pero abordado desde un enfoque histórico y sociológico moderno. Ahora que lo pienso, yo quería pertenecer al mundo mexicano, pero Chema y Héctor me devolvían a mi raíz.

¿Pérez Gay te introdujo a Walter Benjamin?

Quizá fue el primero que me habló de él, pero la primera inmersión en Benjamin la debo a José Emilio Pacheco, a quien conocí también por ese tiempo. En la Navidad de 1971, la editorial Era regaló a sus amigos una preciosa edición del famoso ensayo de Benjamin París, capital del siglo XIX. José Emilio escribió la introducción, tradujo y anotó el texto. Debió de ser él quien me regaló esa obra un día que conversamos en su casa. Benjamin aplicaba el materialismo histórico a la recreación de toda una época y una ciudad emblemática del ascenso histórico burgués. Gracias a Benjamin, decía José Emilio, podíamos leer el Segundo Imperio en un poema de Baudelaire y en una foto de Nadar, en un diorama de Daguerre o en una caricatura de Grandville. Era muy emocionante la historia de la Comuna de París en 1871: cómo el famoso barón Haussmann había destruido al viejo París para construir las avenidas y bulevares que abrirían la ciudad al progreso (y prevenir las barricadas, con la sorpresa de que la Comuna levantó barricadas hasta el primer piso de los edificios en aquellas avenidas). Obviamente, esa lectura se conectó con la experiencia de París en 1968 y nuestra propia experiencia en México ese año. Yo leí el librito aquel como una justificación histórica a nuestra ansia de libertad. Y, naturalmente, seguí leyendo a Benjamin. Por esos días compré una de las primeras ediciones en español de sus Iluminaciones, con prólogo de Hannah Arendt.

¿Desde entonces fuiste amigo de Pacheco?

Hasta su muerte. José Emilio, como te dije, nació y vivió siempre a una o dos cuadras de la calle de Ensenada, donde yo nací. Su casa era una torre de Babel levantada no con palabras sino con libros: no había espacio en las paredes, el piso, las escaleras, las recámaras para nada que no fueran libros. José Emilio era ocho años mayor que yo, es decir, apenas pasaba los treinta años, pero para entonces su reputación como poeta, novelista, cuentista y editor estaba ya plenamente establecida. Mi generación leyó sus novelas con la misma devoción que las generaciones siguientes: nos veíamos reflejados en los jóvenes atormentados de Batallas en el desierto. Por si fuera poco, José Emilio publicaba cada semana en Excélsior una columna de historia literaria, llena de erudición y curiosidad mexicana y universal, titulada «Inventario». Hicimos una amistad de por vida. Era omnisciente, sabio, sensible. Trabajaba entonces en una antología del modernismo. Compartíamos el gusto biográfico por la literatura mexicana, el amor por la vieja Ciudad de los Palacios y la nostalgia de la ciudad de los cincuenta, que se perdía año tras año ante nuestros ojos.

¿Qué otros autores les interesaban a tus amigos?

Por Chema tuve las primeras noticias de autores que, sin estar ligados a la Escuela de Frankfurt, fueron por momentos amigos de ese grupo y pertenecieron a la misma generación. Me refiero sobre todo a Gershom Scholem, el gran historiador de la Cábala que para mí se volvería esencial para entender el fenómeno del mesianismo.

Scholem fue el gran amigo de Benjamin. He leído hace poco De Berlín a Jerusalén, su autobiografía, donde se refiere a él con detalle y también con tristeza, por no haber logrado atraerlo a Jerusalén, donde se habría salvado.

Hacia 1976, ya alejado de Chema y Héctor, comencé a releer con mayor empeño a esos dos autores por motivos diversos, de búsqueda de identidad pero también con el empeño de revisar críticamente la idea revolucionaria. Y de entender el siglo XX a través de sus vidas y sus ideas.

¿Hablaba Pérez Gay de Hannah Arendt?

De ella y de su romance con Heidegger. En esos años Chema me regaló la biografía escrita por Hannah Arendt de Rahel Varnhagen, una dama judía de principios del siglo XIX convertida al luteranismo y casada con un personaje alemán, que fue anfitriona del más exitoso salón literario en Berlín, una especie de vestal de Goethe. Hannah Arendt se veía un poco en el espejo de aquella mujer.

Te estaba poniendo al tanto de las lecturas que había hecho en Alemania.

Y en retrospectiva, se lo agradezco mucho. En el Colegio Israelita nunca nos hablaron de esos autores. Para nosotros, la historia se había detenido en el siglo XIX en Polonia y Rusia. Y la historia del judaísmo centroeuropeo se detenía en la Ilustración. No recuerdo que nos hayan hablado de Heinrich Heine, por ejemplo.

¿Cuáles eran las convicciones y las actitudes políticas de Pérez Gay?

Era hijo del 68 alemán. No recuerdo haberlo escuchado mencionar a Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht o Gustav Landauer, mártires de la Revolución alemana de 1919 con quienes se identificaban los jóvenes berlineses de 1968, pero se refirió alguna vez con exaltación a Ernst Toller, un famoso dramaturgo y poeta judeoalemán que intervino en esa malograda revolución en Múnich de 1919. En cuanto a sus actitudes, no era militante pero tenía ciertas pulsiones teatrales, simbólicamente revolucionarias. Una vez, sentado junto a mí en mi coche, me dijo: «Un día el muchacho que acaba de limpiar tu parabrisas te arrojará una bomba». No supe qué pensar. Creo que era amigo de Rudi Dutschke, el tremendo líder alemán del 68, y tenía, al menos en teoría, ese espíritu revolucionario. Y no hay duda de que se identificaba con Adorno, Marcuse y Ernst Bloch. Este último llevaba el marxismo a un plano casi místico. A mí, de manera natural y no solo como lector de Popper, ese radicalismo no me convencía en absoluto.

Un personaje romántico, me parece también Pérez Gay.

Le impacientaba la vida práctica, sus minucias, sus dificultades e imperfecciones, sus mezquindades. No sabía manejar, le daban pánico los elevadores. Un platónico irredento, a la primera provocación (o antes) se remontaba al mundo de las esencias que lo redimía. Lector del mesianismo, aspiraba a él.

¿Qué ocurrió con esos amigos de juventud en los años siguientes?

Con José Emilio la amistad siguió intocada. Nos reuníamos a comer en un restaurante lleno de simbolismo llamado El Pabellón Suizo, localizado frente a la Plaza de la Cibeles en la colonia Roma. Digo eso porque era un sitio tradicional al que terminó por arrasar la fatalidad urbana, incluida la de los terremotos. Desde 2005 coincidimos cada mes en las reuniones y comidas de El Colegio Nacional. Nuestro tema fue siempre el mismo: la historia literaria de México. Murió en 2014. En cuanto a Monsiváis, la historia es similar. A pesar de haber militado desde 1975 en trincheras intelectuales distintas y opuestas, nunca reñimos. Por el contrario, a menudo nos reuníamos para desayunar en la YMCA donde yo solía nadar por la mañana. La gente lo saludaba con cariño. «¿Usted aquí, don Carlos?» «Sí, acá nado.» Nos vimos los últimos días de su vida en Cuernavaca, y cantamos juntos –con mi esposa Andrea y mi amiga entrañable Joy Laville– canciones de Cole Porter, sobre todo una que le encantaba: «So in Love». Tengo correos suyos muy afectuosos, días antes de morir. A Chema simplemente lo dejé de ver, así, sin aspavientos. Nuestros caminos no se volvieron a cruzar. Él era muy cercano y muy afín a Héctor, y yo me alejaría de Héctor en 1975, básicamente por cuestiones ideológicas. Yo me inclinaba al liberalismo, él seguía fijo en una mentalidad de izquierda. Pero tuvimos juntos una experiencia que nos marcó: la matanza del 10 de junio de 1971.

El quinto amigo fue Hugo Hiriart.

Nuestra amistad se fue construyendo poco a poco, pero comenzó en los años setenta. Hugo ha estado siempre cerca. Una amistad insólita, me ha dicho él, porque Hugo es contemplativo y yo tiendo a la acción. Filósofo, ensayista, cuentista, dramaturgo, novelista, guionista, pintor, ¿qué no ha sido y qué no es Hugo Hiriart?

Susan Sontag definía al polímata como «la persona que se interesa en todo, pero en nada más».

Ahí tienes la definición de Hugo Hiriart. Entre más cercano es un amigo, más difícil hablar de él. Es cinco años mayor que yo. Yo lo leía desde los años sesenta, cuando escribía en Excélsior textos sobre la vida cotidiana desde un ángulo insólito, personal. Era un filósofo en toda forma pero no estaba afiliado a ninguna escuela de pensamiento. Había tomado todas las clases que impartía José Gaos en la Facultad de Filosofía y Letras. En ese sentido, era un filósofo ecléctico, un nieto de Ortega y Gasset interesado en la historia de la filosofía. Pero, a diferencia de Ortega, no creía en los sistemas filosóficos. Y menos aún en el marxismo y el existencialismo que según Karl Jaspers eran las dos grandes necedades intelectuales del siglo XX. A Hugo lo exasperaban las ideologías de cualquier índole, y por eso estudió lógica y leyó concienzudamente a Wittgenstein.

Un filósofo del lenguaje, analítico…

No propiamente. La filosofía analítica y la lógica le importaban como instrumentos insustituibles de racionalidad, sobre todo en un medio propenso a la mala argumentación y el dogmatismo. Debido a la influencia de don Fernando, su padre –un ingeniero civil notable que pertenecía a una generación de eminentes matemáticos–, Hugo se aficionó a las ciencias exactas, al grado de tomar cursos en la Facultad de Ciencias. Y alguna vez me contó su entusiasmo –que me resultó natural– por las clases de geometría analítica y cálculo diferencial que le había dado un teniente de corbeta retirado en la vieja Escuela Nacional Preparatoria.

Un filósofo de la ciencia…

No en sentido estricto. Una influencia mayor de Hugo fue el padre José Manuel Gallegos Rocafull, filósofo español transterrado que escribió obras maestras de filosofía tomista e historia del pensamiento católico en España y México. Hugo no estudió en colegios católicos sino en escuelas oficiales, y quizá por eso pudo entablar una relación libre, gozosa y fructífera con su fe católica y con el pensamiento católico, todo al margen de la estructura clerical. Hugo es un pensador religioso muy original.

¿Qué clase de filósofo es, entonces, Hugo Hiriart?

Un escritor filosofante. En la mente creativa de Hugo todo se vuelve literatura filosófica: los sueños, las lecturas, las minucias de la vida, los animales, las nubes. Gaos decía que había vivido «a caballo entre la filosofía y la historia». Su discípulo Hiriart ha vivido a caballo entre la filosofía y la literatura. Hugo siempre fue libre y lúdico. Tiene un espíritu curioso y juguetón, como el de Alfonso Reyes, aunque es menos sistemático y más libre que aquel maestro supremo. Además, a diferencia de Reyes, es novelista.

¿También novelista?

Sus novelas inventan mundos, aventuras, seres mitológicos, como Stevenson o Swift. Me gusta Galaor por su atrevida reconstrucción de la novela de caballerías, que en la década de los setenta era una rareza. Y Cuadernos de Gofa, que es de 1981, porque es la construcción de una civilización imaginaria de principio a fin, llena de caracteres que pueden parecer una actualización del mundo grecolatino que él conoce tan bien. El agua grande es una novela corta llena de sabiduría sobre las maneras de narrar y una reflexión del género que es muy difícil de encontrar en lengua española.

Vaya polímata, no hay muchos en nuestro tiempo.

Hay algo de niño asombrado en Hugo, por eso ha escrito obras de teatro para niños y hasta ha reinventado en México el teatro de marionetas. Dicho lo cual, es un supremo dramaturgo de temas bergmanianos. Como guionista, ha colaborado en películas extraordinarias de Guita Schyfter, su mujer, como Novia que te vea y Huérfanos. Solo le ha faltado –que yo sepa– ser actor.

Me recuerda al doctor Johnson.

Su paraíso –me consta– son las librerías y ha leído bibliotecas. A veces su omnisciencia adopta formas y tonos socráticos. Le gusta dar ejemplos y dar clases, aclarar y explicar. Pero sobre todo conversar. Sí, es nuestro doctor Johnson.

¿Cómo lo conociste?

No recuerdo bien. Un día irrumpió en mi casa y le puse un disco de Brahms, que ha sido mi compositor favorito. «¡Tú qué vas a saber nada del gordo Brahms!», me dijo. Y se fue o lo corrí. Pero no peleamos, y al enterarse del tema de mi tesis me dio aquel consejo de oro: leer To the Finland Station de Wilson. Ya cuando trabajaba en Vuelta, me invitó al Club Italiano a conocer a sus amigos vasconcelistas, veteranos de la campaña de 1929 como Mauricio y Vicente Magdaleno, Juan Bustillo Oro, y otros como el epigramista Pancho Liguori. Eran divertidos e ingeniosos. Hugo y yo comenzamos a reunirnos a comer en un pequeño restaurante italiano de la avenida Insurgentes llamado San Remo. El restaurante aquel ya no existe, pero nuestra amistad ha seguido a lo largo de cuatro décadas. En Hugo encontré un bálsamo cultural. Podíamos pasarnos un buen rato hablando de música. Yo le refería mis pasiones mahlerianas de entonces y él recordaba cuando Gieseking tocó en México los preludios de Debussy. Tuvimos siempre, hasta ahora, una animada conversación sobre libros. A veces pienso que los hados me mandaron a Hugo: «Te lo encargamos, oriéntalo, necesita descubrir la literatura universal. A los griegos y los latinos, no sabe nada de eso; dale a leer a Aristófanes y a Cicerón. Discute con él a Tolstói y Dostoyevski. Acércalo más a la literatura inglesa y, como le gusta la biografía, que lea al doctor Johnson y a Lytton Strachey. Conversen mucho sobre Borges. No hablen de política».

Un polímata católico y un historiador judío conversan en San Remo.

En los ochenta Hugo se casó con Guita, que es judía. Y el judaísmo se volvió un tema de sobremesa. Hugo es católico, pero tiene fascinación por la historia judía. Yo soy judío, y tengo fascinación por la historia cristiana. Hay un sustrato religioso en nuestra conversación, que se ha reproducido en la amistad de nuestros hijos Daniel y Sebastián, dos mestizos judeomexicanos.