2, Las barcas voladoras

El recuerdo del fiscal, un viejo bisojo y las partidas del Fantasma y del Francés en el momento en que rondaban su objetivo

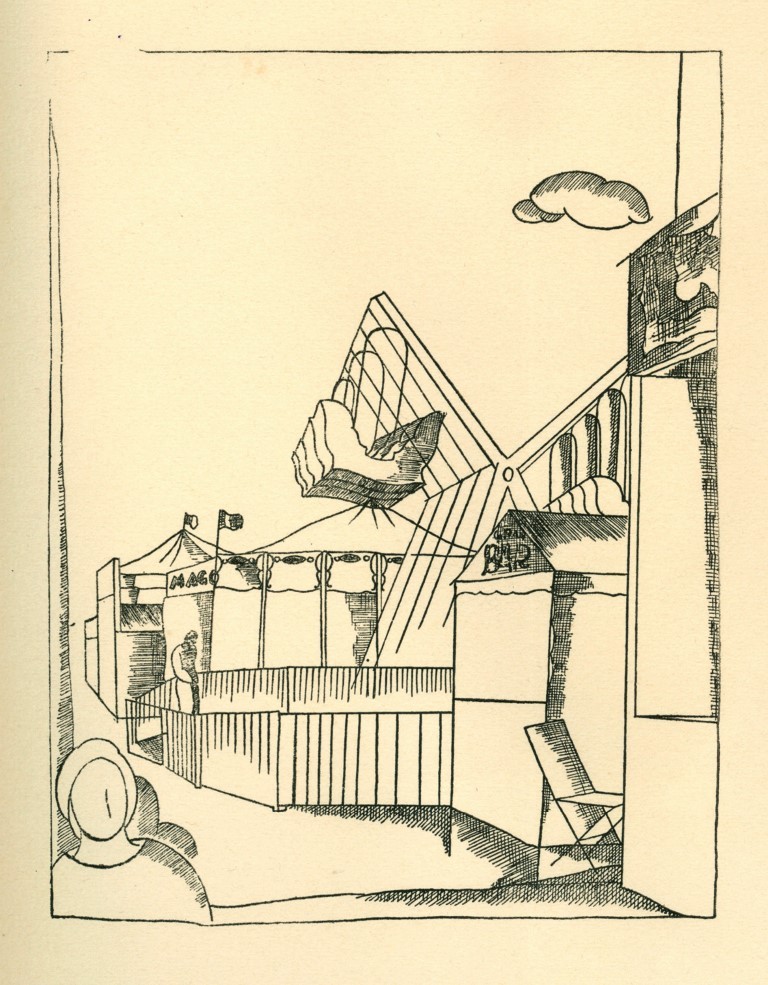

Estaban citados junto a las barcas-columpio. El fiscal, en su informe, las llama «barcas voladoras». Es el único que las nombra de esa manera tan poética y sugestiva. No se sabe por qué se le vino ese nombre a la cabeza, porque la policía siempre que se refiere a ellas, y lo hará un centenar de veces en las declaraciones de todos los encausados, las llama barcas-columpio o «barcas-columpio de recreo». Quizá se acordara el fiscal de cuando en su infancia las llamaban de esa manera, «barcas voladoras», para excitar con ello la imaginación de los niños y de los pintores y poetas vanguardistas que iban buscando por los arrabales las esencias de la verbena. García Maroto tiene unos dibujos preciosos de esos mismos años con unas barcas voladoras parecidas, de ligera vanguardia proletaria, cabalgando sobre los desmontes.

14. Barcas voladoras de la verbena de Chamberí, Madrid, agosto de 1940. Otto Wunderlich fue un fotógrafo alemán afincado en España desde 1913. Pese al enorme interés de su extensa obra, no cuenta aún con ningún libro que muestre su trabajo. Se interesó por las fiestas populares y verbenas españolas y documentó gráficamente el entierro del embajador alemán en Madrid, así como muchos de los actos, celebraciones y desfiles nazis en la capital.

Las barcas estaban metidas en un solar de la calle Ávila, esquina con Lérida, a medio camino entre Bravo Murillo y los arrabales que bajaban hasta la prolongación de la Castellana. Era una modesta atracción de feria, cuatro o cinco barcazas grandes, pesadas como catafalcos. Había muchas parecidas en todos los barrios de Madrid. Más que tiovivos, más que ninguna otra atracción, la barcaza era la diversión del pobre que nunca ha visto el mar. Las barcas-columpio se encontraban frente al almacén de aguardientes. Podemos saber incluso cómo era este, porque todavía existe (ya no, lo derribaron poco después de publicada la primera edición de este libro). Lo habían cambiado, pero seguía en el mismo lugar. La policía insiste en llamarlo «almacén de aguardientes», porque en realidad lo que se vendía en él eran orujos y destilados. Antes de 1936 el almacén se llamaba Zapardiel. En 1999 el bar se llamaba, muy kafkianamente, El Túnel. Durante la guerra hubo un túnel por aquí, usado como refugio. Era un establecimiento pequeño, estrecho, alargado. El dueño que yo conocí recordaba las tinajas de barro, cuando las había. Lo demás no es difícil imaginarlo, una habitación sin gracia y desabastecida, con una puerta cristalera descuadrada, unas paredes desnudas y sucias, una ventana con el panorama de las barcas pintado en los cristales polvorientos, un único velador viejo con el pie de hierro fundido, un mostrador de zinc con una tina llena de agua donde se lavaban los vasos por inmersión y un percal para separar el establecimiento de la vivienda del dueño en la trasera. También un reloj de pared. Fue lo último que vio el Francés, antes de entrar en el universo siniestro de los que llevan sobre su conciencia la muerte de un hombre asesinado a sangre fría.

15. General Máximo Cuervo Rodrigales (foto de Santos Yubero, 1941). Toda la reclusión lo llamaba «el máximo cuervo» y como director general de prisiones ordenó pintar en la entrada de las prisiones un rótulo famoso («la disciplina del cuartel, la seriedad de un Banco y la caridad de un convento»): un escarnio para los casi trescientos mil presos que hubo mientras él fue director, en los momentos más sanguinarios de la represión franquista. Dirigió a Franco un memorándum protestando por las condiciones inhumanas de las cárceles, y duró poco en el cargo. Fundó la extraordinaria, extensa y sistemática Biblioteca de Autores Cristianos.

El almacén abría a las seis de la mañana y cerraba a las doce de la noche, servía desayunos de aguardiente y despedía a su parroquia con cenas de lo mismo. Era la costumbre y el combustible con el que el obrero se ponía en movimiento o trataba de conciliar el sueño. No se conocían muchas más maneras de combatir el frío en el andamio o de entrar en calor antes de dormir en unas casas en las que el carbón era un lujo. En todas las líneas férreas se veía un ejército de niños que vagaban todo el día. Parecían locos cazadores de caracoles, escrutando entre las piedras. Los trozos de carbonilla los metían en unas latas con un alambre por asa. Vendían luego la mercancía, pero también era cara. Más barato el aguardiente.

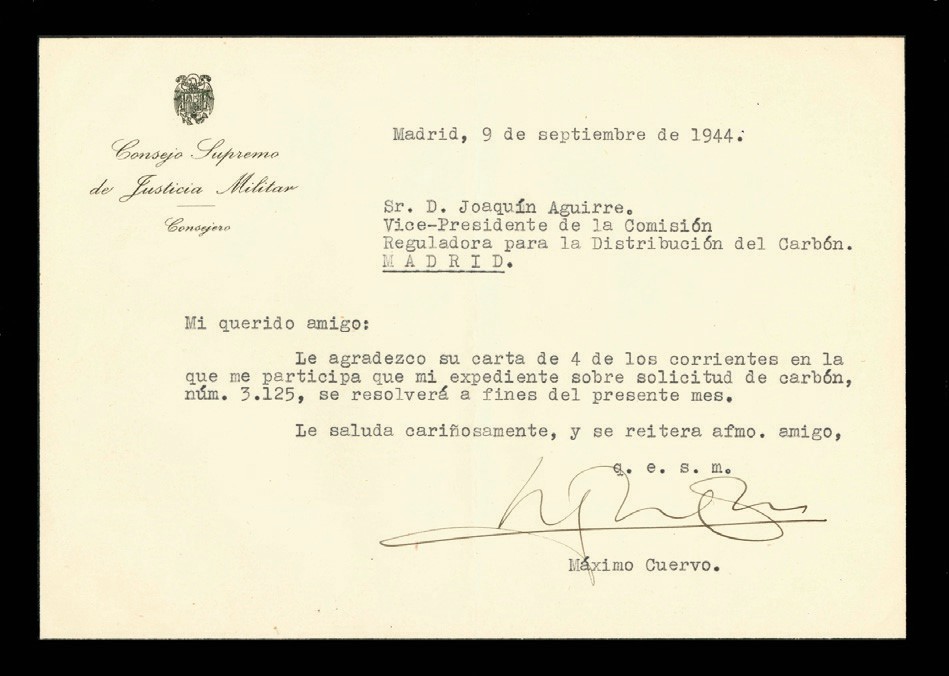

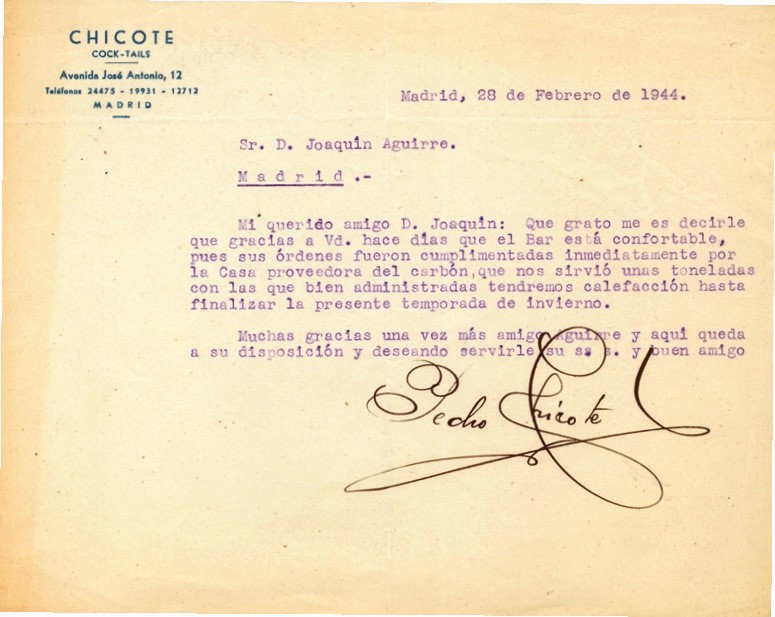

Hace unos años me aparecieron los papeles de un hombre que desempeñó en esos mismos años cuarenta el cargo de vicepresidente de la Comisión Reguladora para la Distribución del Carbón: cientos de cartas de todos los personajes influyentes –desde los ministros a la hermana de José Antonio–, pidiéndole que les fuesen facilitadas, fuera de cupo, cargas de carbón, o dándole las gracias por haberles sido ya concedidas. Y entre las cartas una, orlada de luto, de un personaje con nombre fatídico y galdosiano: Máximo Cuervo. Toda la reclusión lo llamaba «el máximo cuervo» y como director general de prisiones ordenó pintar en la entrada de las prisiones un rótulo famoso («la disciplina del cuartel, la seriedad de un Banco y la caridad de un convento»). Entre sus prerrogativas tuvo, como tantos jerarcas, la de pedir bajo cuerda carbón, pero los obreros, si querían calentarse, recurrían al aguardiente en un almacén como ese situado al final de la calle Ávila, en la desolación de unos paisajes solanescos.

16-17. Carta de Máximo Cuervo, «de nombre fatídico y galdosiano», carta del conocido barman Perico Chicote. Comparecen estos minúsculos documentos aquí por su doble significación: frío y muerte. Aparecieron entre una montaña de cartas de autoridades y jerarquías políticas, militares, religiosas, deportivas y sociales que solicitaban de manera oficiosa sus cupos de carbón. En cuanto al luto de una de ellas constataba un hecho: después de la guerra civil no había ni una familia donde no se guardase por alguien. Lo alegre de la otra no debe hacernos olvidar que en aquel lugar, la famosa coctelería de Gran Vía, se combinaron algunos de los negocios más turbios del momento, entre ellos el estraperlo de penicilina.

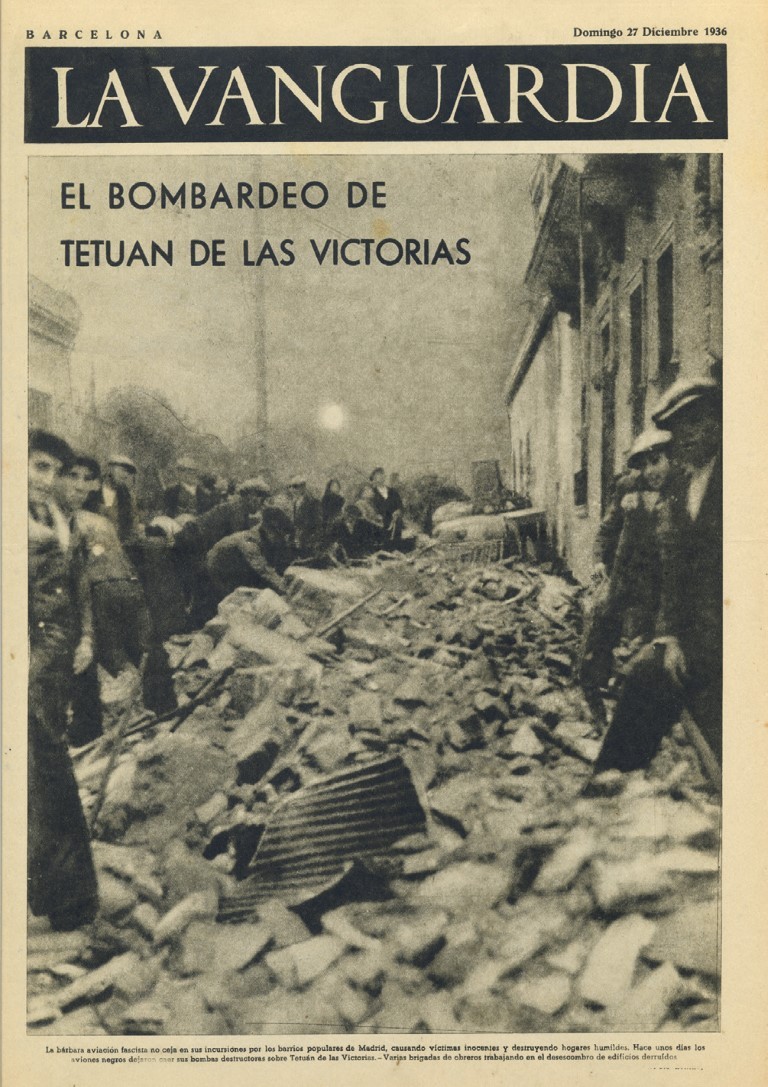

En realidad todo el barrio tiene que ver con Solana. Escribió mucho de él y del que está al lado, Tetuán de las Victorias. También saldrá en esta historia, por él se moverán, escondiéndose de la policía, algunos de sus personajes.

De noche, todos aquellos desmontes que iban a morir, pasado el Canalillo, en la prolongación de la Castellana, causaban una cierta impresión. Aquellos campos yermos resultaban infinitos y tenebrosos, dominados por la mole metafísica de los Nuevos Ministerios. Ni siquiera los aprovechaba el elemento mendicante para sus campamentos, y las putas que venían por allí a lo suyo los dejaban en cuanto se ponía el sol, por estar demasiado expuestos al cierzo del norte. Los chicos de un colegio cercano habían improvisado un campo de fútbol de tierra pisada. Con porterías. También sale en esta historia. No había en ellos nada construido. Se cruzaban campo a través o por el Paseo de Ronda. Rebasados los Nuevos Ministerios, dejaba de haber civilización, nada, la nada inmarcesible, y después, de frente, Somosierra, Burgos. Madrid moría en aquellas estepas. Por el día llevaban a pastar algunas cabras con pulmonía, que se pasaban las horas tosiendo y ventoseándose entre los cráteres abiertos por las bombas de la guerra y los morteros de la revuelta contra Casado. A la gente tampoco le gustaba pasearse por aquellos cerrillos a causa de las trincheras que todavía se veían abiertas o por las mujeres de la vida, que bajaban de Tetuán y se ponían a lo largo de unas tapias viejas que habían servido de lindes hacía un siglo. Muchos temían también tropezarse un día, exhumándose para exigir venganza, con algunos de los muertos que Felipe Sandoval, el temible anarquista, dejó tirados por allí durante la guerra, sin molestarse tampoco en enterrarlos. Otros temían pisar la inestable bomba italiana, la granada rusa, la mina alemana, y así aquellos parajes solían verse despoblados a todas horas.

18-19. Vicente López Videa, dos imágenes de su Amor de ocho a diez, Madrid, 1933. Madrid estaba lleno de parajes como el de estas tapias. A unos metros tan solo de la calle Ávila, donde asesinaron a los dos falangistas, había unas tapias parecidas a las que iban cada atardecer las parejas, buscando de pie lo que debería acaso encontrarse echado.

No era mucho, pero las barcas-columpio, las barcas voladoras, eran prácticamente lo último que quedaba de la civilización por esa parte de los Cuatro Caminos. Murieron, por cierto, extenuadas y rotas en las playas tristes del desarrollismo, bien entrados los años sesenta del siglo pasado.

20. Cuatro Caminos quedó marcado por su historia republicana y en la guerra civil, como muestra esa portada de La Vanguardia. La poetisa María Luisa Carnelli, comunista argentina y corresponsal de guerra en Madrid, dedicó a ese barrio y a la raza obrera un romance de munición:

Barrio de Cuatro Caminos, ciudadela popular, anarquistas, comunistas y de la Unión General.

Rojos primeros de Mayo, puños para manejar el martillo o la pistola, la pala o el pedernal.

¡Al combate! ¡A la pelea! A vencer y a perpetuar con sangre roja de obreros una tradición racial.

Barrio de Cuatro Caminos. Nadie le vio titubear. Por tres marchando a la muerte, por uno a la libertad.

Su dueño ni siquiera había tenido que proveerse de suministro eléctrico, porque le bastaba con la luz de uno de los faroles de gas, estratégicamente asistido por un candil de pestilente carburo. El dueño era un hombre viejo, flaco, sucio, con un ojo más abierto que otro, en realidad con un ojo al que se le caía el párpado, y también tosía de continuo, como las cabras, aunque era fuerte y meneaba las barcas con maña bien administrada que sacaba para ellas, con el mínimo esfuerzo, vuelos de alcotán. En realidad el viejo no era ningún idiota, y había puesto su negocio en mitad de la calle Ávila, entre dos colegios, que si no tenían un buen aspecto y parecían hospicios, en cambio contaban con grandes alumnados, uno al principio de la calle y otro al final.

La de las barcas-columpio como atracción no era precisamente excitante, si se comparaba con las veladas de boxeo y las kermeses del vecino Cine Europa, pero no había más. Las madres mostraban cierta aprensión con aquel viejo, por el contagio. Temían por sus hijos. La tisis, agravada por el hambre, hacía por entonces estragos en Madrid. Aquellas toses se llevaban por delante a mucha grey. Y más que la enfermedad aborrecían todos el hospital. La parroquia, mal alimentada, temía enfermar. Y el que entraba en un hospital solía perder toda esperanza de salir. Merche tísica, Manzanares tísico, Pablo Ávila enfermo del pecho, otros, tullidos, con sarna, con hambre casi todos. Y así.

21-24. Gabriel García Maroto, Verbena de Madrid, 1927. Fueron las barcas voladoras el mar de los pobres, el vaivén que permitía alejarte más sin moverte del sitio. Y más barcas voladoras de Otto Wunderlich, de las verbenas de Chamberí, Lavapiés y Goya, Madrid, verano de 1940.

Ese viejo flaco, antiguo militante de la Cnt, sucio, con un ojo más abierto que otro, tampoco vio nada anormal cuando la policía interrogó a los vecinos tres días más tarde. Un hombre con un negocio público ha de ser muy cauto si quiere conservar la clientela, y no puede irse de la lengua. Y la policía lo sabía bien: solo podía contar con la colaboración y los testimonios de los falangistas, y el de los Cuatro Caminos no era precisamente un barrio falangista. Al contrario. En octubre del 34 se levantó en armas y en julio del 36 se puso al frente de la revolución. Se hablará de ello más adelante.

No, ni el viejo de las barcas-columpio ni el dueño del Zapardiel vieron nada.

Tres días antes del domingo 25, día en que se efectuó el asalto a la subdelegación, el jueves 22, llegaron el Fantasma y Luis del Álamo. Vinieron en metro. Eran las nueve y media de la noche. Desde el metro de Cuatro Caminos hasta la calle Ávila, siguiendo por Bravo Murillo, se llega en seis o siete minutos. El Fantasma llevaba su pistola Parabellum y una de la marca Fn, un pistolón grande y poco manejable, de los llamados «de guerra», también de un calibre especial, no muy cómodo para llevar metido en el pantalón. Con su culata se hubiera podido partir en dos un cráneo. Bajaron directamente por Ávila. Hacía más de tres horas que era de noche. La calle, de por sí ancha y despejada, volcada sobre la inmensidad de los foscos arrabales, era una calle oscura, sepultada en silencio. La luz de las farolas les llenaba el rostro de cierta trascendencia, como en los grabados expresionistas alemanes. Cuando llegaron junto a las barcas-columpio, el viejo del párpado colgón se había ido a casa, en la cercana calle Lérida, desde donde vigilaba constantemente su negocio con el ojo bueno. Esa noche había vuelto a bajar, y se encontraba en Zapardiel, más hospitalario que su casa, observando a través del cristal lo que hacían aquellos «individuos» junto a sus barcas. Individuo (o individua) es palabra que gustaba mucho entonces a la policía. El medio tuerto no se fiaba de nadie. El barquero volador vio cómo el Fantasma le pasaba la Fn a su amigo Luis. Pero en esos años un hombre sabía que para llegar a viejo no tenía que escuchar muchas de las cosas que se oían ni mirar muchas de las que se veían.

Entre el Fantasma y Luis no usaban el nombre de guerra. Habría sido ridículo. Se conocían desde chicos, y hubiera parecido un poco teatral. Habían crecido en el mismo barrio. Los dos eran carpinteros. Para Luis el Fantasma era José Carmona, y para Carmona Luis era Luis. Luis ocupaba un lugar tan modesto en la organización guerrillera que me parece que ni siquiera tenía nombre supuesto; el suyo era el de pila, y solo enlazaba con el Fantasma.

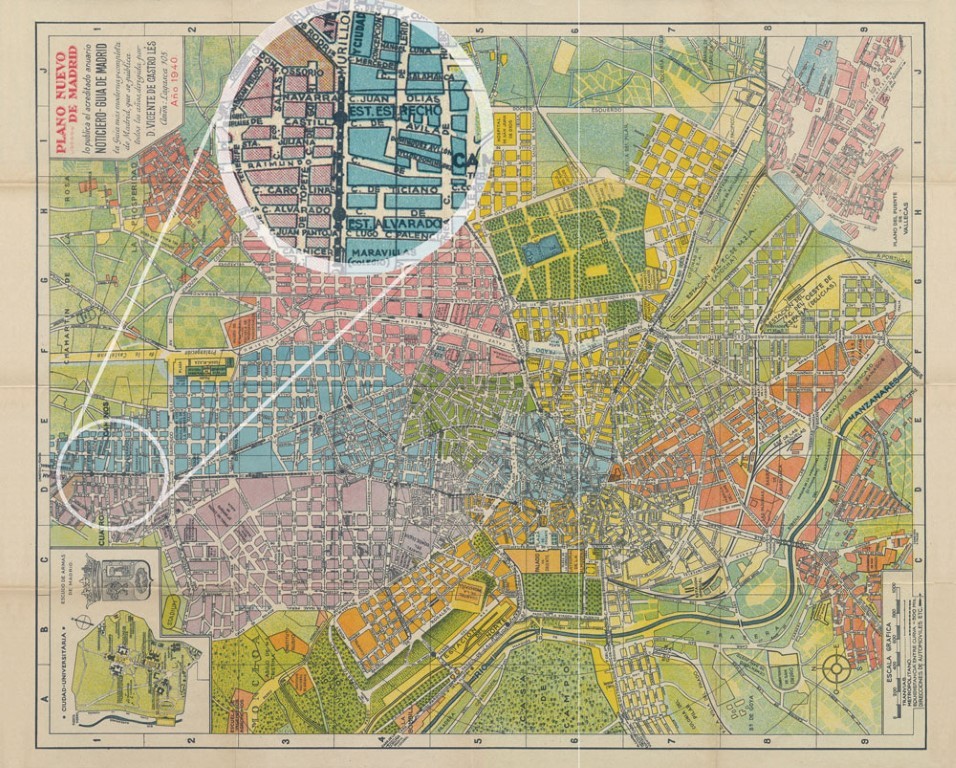

25-26. Sobre contenedor y Plano-Guía de Madrid, 1940, de Vicente de Castro Lés. Una ciudad de un millón de habitantes (lo de «un millón de cadáveres» fue solo la hipérbole de un poeta académico). Casi un pueblo. Los personajes de este libro lo recorrerán de sur a norte muchas veces, en metro, en tranvía, a menudo a pie, en pos de sus ideales revolucionarios.

Luis y el Fantasma no tuvieron que esperar demasiado. Al rato llegaron otros dos, el Francés y Domingo. Carmona y Luis formaban un grupo guerrillero; el Francés y Domingo, otro. Carmona mandaba el grupo número 3 de la recién creada Agrupación de Guerrilleros de ciudad, dependiente de la junta suprema de Unión Nacional, aunque no debe perderse de vista nunca que esta organización con voluntad autónoma venía a ser una longa manu del comité central del Pce. Nadie pensaba ya en los viejos «grupos de asalto» que de manera rudimentaria protagonizaron algunos sabotajes y acciones en 1942 y 1943. La Agrupación nació con voluntad de ser el embrión de un ejército. El Francés mandaba el grupo número 1. En fin, grupos de dos personas. Lo que en la Guardia Civil viene siendo una pareja. Con esto empezarán a entenderse muchas cosas. Al Francés y a Domingo Martínez Malmierca les pasaba lo mismo que al Fantasma y a Luis: entre ellos no necesitaban usar el nombre de guerra, porque habían estado en Francia juntos, y se habían pasado juntos, juntos habían llegado a Madrid hacía unas semanas, después de mil peripecias, y juntos seguían viviendo en la misma casa. Para Domingo, el Francés era Félix Plaza. Pero, sin embargo, para Félix, Carmona era el Fantasma, y para el Fantasma Félix era el Francés. Ellos dos, que habían sido presentados hacía unos días por alguien de la clandestinidad, era por ese nombre por el que se conocían. En cuanto a Luis y Domingo, al encontrarse por primera vez ese jueves, ni siquiera se dirigieron la palabra. Tampoco fueron presentados, se quedó cada uno de ellos al lado de su responsable respectivo sin abrir la boca. No iban a un baile de sociedad. Las normas de clandestinidad eran muy estrictas. No tenían muchas ganas de hablar. Sabían que habían ido allí para matar a unos hombres, pero no sabían cuántos ni quiénes. Mujeres no, ni chicos. O sí. Delante de la policía no se pusieron de acuerdo al respecto. Cada uno de los cuatro rumiaba sus cosas, esos pensamientos que van tan deprisa que resulta difícil seguirlos sin perderlos.

Félix había estado unos días antes inspeccionando el lugar con una mujer que también le había sido presentada uno o dos días antes. Se encontraron en la estación de metro de Tribunal. La organización guerrillera era precaria. Se citaban en plazas, en calles, en esquinas, en estaciones de metro. Casi siempre al aire libre, paseando. Esa costumbre venía de tiempos de Quiñones, alguien a quien el cumplimiento de las normas no evitó que lo detuvieran, para fusilarlo meses después. Pero era difícil sobrevivir en una ciudad llena de policías. Tarde o temprano, todos caían. El Francés y el Fantasma intercambiaron unas palabras, pocas, precisas, a media voz. A Heriberto Quiñones le gustaba también citar a la gente en la calle, en las esquinas, en los metros, con encuentros breves y precisos. Los militantes liberados no solían tener un domicilio fijo, y a las pensiones se iba únicamente a dormir. Nadie metía a un extraño en una pensión. Encuentros cortos, apenas unos minutos, se hablaba de lo que hubiera que hablar, se acordaban las nuevas citas y a continuación cada cual se marchaba en una dirección distinta. Merche, la mujer con la que se había visto Félix, había hecho personalmente una inspección del lugar. Alguien le había ordenado que marcase el objetivo. Es así como se dice, marcar. Merche (y a partir de ahora este nombre irá en redonda, porque en ella coincide el real y el de guerra, cosa que al principio la policía no sabía) tenía entre otros cometidos el de enlazar, y los enlaces hacían esas cosas: trabajos de inspección, transporte de armas y propaganda, seguimientos y estafetas. Los enlaces en su mayor parte eran mujeres. La mayoría de ellas tenía razones poderosas para prestarse a esa clase de trabajos tanto o más expuestos que otros: sus hombres estaban o huidos o presos o muertos. La mayoría conocía también la cárcel. Solo en Madrid había muchas: Porlier, Yeserías, Ventas, Conde de Toreno, Duque de Sexto, Santa Engracia, Torrijos, Comendadoras, Santa Rita, San Lorenzo, San Antón, Cisne, Alcalá de Henares… Hasta cuarenta centros de detención en Madrid de 1939 al 40.

A mediados de 1940 muchos de los detenidos en 1939 ya habían sido condenados. El nuevo Estado supo desde el principio que sus pilares no podían ser otros que la represión y el terror. Y si los números fueron descendiendo con los años (las ejecuciones en 1940 fueron seis mil quinientas, de la cuales ochocientas en Madrid, y en 1945 fueron casi quinientas, más de la mitad en la capital), solo fue porque el terror hizo cada vez más innecesaria la represión (y que quedaban menos). Parecido descenso se observó en las cárceles, que empezaron a vaciarse de la misma manera arbitraria que las habían llenado (al campo de Albatera llegó en 1940 una amnistía para aquellos cuyo apellido estuviera comprendido de la A a la H): no podían darles de comer a todos ni vigilarlos, pero en nuestro fatídico 1945 aún quedaban en España más de cincuenta mil presos (que bajaron a treintaiocho mil el año siguiente), de los cuales treinta mil eran políticos y de estos últimos, en Madrid, más de diez mil. La mayor parte de los personajes de esta historia había pasado por alguna de esas cárceles, uno, dos, tres años de los cinco transcurridos desde que acabó la guerra. Todos con la angustia de morir ejecutados o de hambre (un azote dentro de las cárceles: murieron varios miles por desnutrición sin que las familias consiguieran siempre estorbar el propósito de unas autoridades que contribuían a exterminarlos de ese modo).

No tenían treinta años, y ya habían cumplido condenas de cinco, una sexta parte de su vida.

27-28. La guerra civil fue objeto de gran atención por parte de los medios internacionales, que dieron noticia puntual de lo que sucedía aquí. Estos dos números de L’Illustration (4 y 11 de febrero de 1939) recogen lo que iba a ser el paisaje moral de España: vencedores y vencidos. No es posible contar la historia de unos sin la de otros, la alegría o tristeza de unos no se explica sin la de los otros.

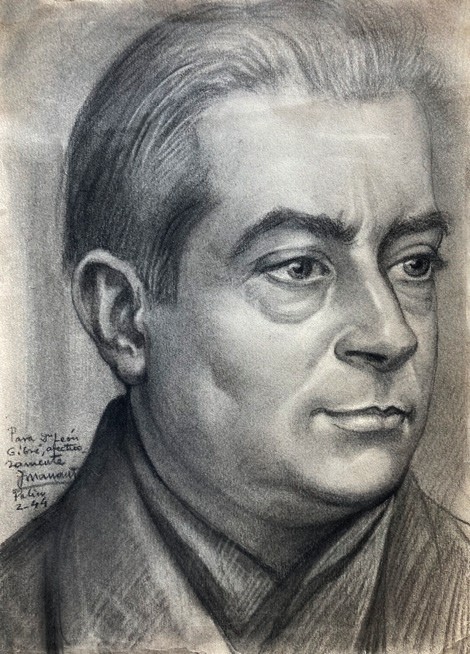

29-30. Porlier, 1943, dibujo y óleo de José Manaut. El primero hecho en prisión y el segundo después, a partir de uno de los bocetos realizados allí. Si las cifras de encarcelados tras la guerra son más o menos exactas, las de ejecutados oscilan mucho, según quién las dé: Moradiellos estima en cuarenta mil los ejecutados tras los procesos judiciales o abatidos en la guerrilla. Payne, conservador, rebaja la cifra a treinta mil y los historiadores de izquierdas Casanova o Cazorla la suben hasta los cincuenta mil, cifra que también acepta Julius Ruiz. El rigor científico de los catedráticos y académicos me ha habilitado a mí para aplicar aquí el promedio de los regateos, y dejarla en cuarenta mil. Sobre el número de los ejecutados en Madrid no hay duda, y todos aceptan la cifra de tres mil.

31-35. Don León Gibré fue un masón retratado por Manaut en Porlier en 1944. No guarda relación con la historia que se relata aquí, pero comparece en nombre de los miles de reclusos anónimos que pasaron por la cárcel y cuyas vidas emergen del pasado todavía hoy, décadas después, por ejemplo en el Rastro de Madrid, como este dibujo, esperando quien quiera o pueda contarlas. Al lado, y debajo, cárcel de Porlier por Santos Yubero, 1941. «Es justo que los prisioneros contribuyan con su trabajo a reparar los males a los que han contribuido con su cooperación en la rebelión marxista», diría el jesuita Pérez del Pulgar, al que se le ocurrió la idea de redimirlos desde el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, de su invención. A la dcha., Preso en un día de visita, foto de Alfonso de 1941. «Según H. W. Göring, le ha manifestado al generalísimo Franco su protesta por los cuarenta mil fusilados en Madrid: “Así no se puede gobernar”. Franco contestó que elevaría la suma de fusilados a cien mil si así lo estima conveniente». Del Diario de Berlín de Carlos Morla Lynch. De esta anotación (del 29 de diciembre de 1939) lo de menos es lo errado de las cifras, sino la veracidad del testimonio. Y debajo, más presos en un penal franquista.

Merche había tenido un novio: se lo mataron en Somosierra los primeros días de la guerra. Muchas mujeres querían hacer volver a sus hombres, a sus muertos, o liberarlos o vengarlos. Merche y Félix inspeccionaron juntos el lugar, el barrio, el cuartel de Falange, y cuando la inspección y estudio de la zona estuvieron terminados, y el informe fue favorable, el jefe de los dos les dio la orden «terminante» de asaltarlo, apoderarse de las armas que encontraran dentro y matar a los que en ese momento estuvieran allí, falangistas o no, con excepción de los muchachos del Frente de Juventudes. Alguien advirtió entonces que podrían encontrarse con algunas de las mujeres de la Sección Femenina, y el jefe, el mismo que les había presentado hacía unos días, prohibió que se disparase sobre las mujeres.

36-38. El Auxilio Social fue una institución franquista que acogía, entre otras, la cooperativa de expresos y experseguidos por los rojos, en Madrid muy numerosos. Al lado, otra imagen de la cárcel de Porlier por Santos Yubero, 1942. Debajo, refugiados españoles en Francia, 1946. Los hombres ausentes en esa foto estaban o muertos o en campos de trabajo o en el maquis español.

Cuando hablé con ella, Merche vivía en el barrio de San Blas, pero había vivido, cuando sucedió todo aquello, en el de los Cuatro Caminos, en casa de su hermana. Era la única superviviente de aquel drama cuando escribí el libro.

Merche es la clave de muchas incógnitas de este caso, pero no quería hablar; me dijo por teléfono, déjeme en paz, se lo ruego, no quiero hablar con usted. Treinta segundos, y colgó. Pero no perdí la esperanza. Mientras hacía mis averiguaciones, le iba mandando cartas, libros míos, más cartas, preparando el momento en que la telefoneara de nuevo. No contestaba, pero recibía los envíos, porque le llegaban por mensajero. No sabía quién era, no sabía nada de ella, ni sabía si estaba sola, si tenía hijos, si pudo rehacer su vida después de salir de la cárcel, lo que pensaba de aquello, lo que pensaba de su partido, del comunismo, lo que pensaba tras la desaparición de la Urss. Nada.

39-41. Cuatro Caminos fue primero un barrio socialista, y a partir de los treinta, comunista. Aquí el reportaje del eco que tuvo la Revolución de Octubre del 34, el golpe de Estado contra la República apoyado por destacados dirigentes del Partido Socialista y organizaciones obreras. A la dcha., portada de Luz del 7 de octubre de 1933, y en la página de enfrente, Mundo Gráfico del 17 de octubre de 1934, con intervención de la Guardia Civil fotografiada por Alfonso.

Su jefe dio la orden, bien porque le llegara de un superior (así lo declaró al juez), bien porque la diera él personalmente, y los cuatro guerrilleros quedaron comprometidos ese día para llevar a cabo el asalto.

Cuando estuvieron los cuatro, Félix, que era, además de responsable de su grupo, quien capitaneaba el asalto, se apartó unos metros y fue a hablar con una mujer. Otra.

Tampoco la conocía de nada. Se la había presentado la víspera la misma que a su vez le había presentado el jefe. Merche está siempre en el centro de esta historia. Por eso quería hablar con ella, pero quién tiene derecho a irrumpir en una pesadilla o hurgar en una herida ajena.

Félix sabía que la primera de estas dos mujeres se hacía llamar Merche, pero de la otra ni siquiera. De modo que cuando la policía le preguntó quiénes eran o cómo se llamaban, Félix solo acertó con el nombre de Merche, «una muchacha bajita, feúcha, mal vestida, de unos treinta años, con unas gafas muy gruesas», y de la otra tampoco dijo mucho más, que se trataba de «una mujer de treinta y cinco a cuarenta años, gruesa, más bien baja y no mal parecida». En eso van a coincidir todos cuando describan a esta, aunque cada uno añadirá un nuevo dato, acaso precioso: uno dice «guapetona»; otro añade «con un abrigo negro»; otro insiste «regordeta». Esas descripciones fueron las que condujeron a la policía hasta la casa de la «guapetona», con la que Félix había hablado un momento.

42-44. Boca del metro y pasillos de Cuatro Caminos. El metro fue fundamental en la vida de los guerrilleros de ciudad de Madrid: citas, reuniones, fugas, en la superficie o en sus túneles. Los de esta historia se citaron en el de Cuatro Caminos antes de cometer el asalto al cuartel de Falange (fotos del archivo de Abc, de Portillo y Miguel Ángel Sintes, respectivamente).

45-47. Federico Patellani, que se convertiría en uno de los grandes fotógrafos neorrealistas italianos, visitó Madrid en 1946. Captó, como pocos, su «ambiente», el mismo de los Cuatro Caminos, suma de realidad y moralidad, de lo público y lo privado.

Le hizo saber que todo seguía según lo planeado. La mujer debía esperarles un poco más allá, pasar por delante del cuartel de Falange y aguardar junto al rudimentario campo de fútbol.

La mujer llevaba un gran capazo. Una vez cometido el asalto, llegarían ellos y depositarían en él las armas, y desaparecerían a continuación. Ella se encargaría de entregárselas ya le dirían a quién.

Acto seguido volvió Félix donde esperaban los otros y marcharon los cuatro guerrilleros juntos hasta el local, pero se quedaron desconcertados: en ese momento se había llenado de gente. La animación era grande, entraban y salían. Raro en un jueves. Sobre el dintel de la puerta jardinera habían soldado unos mástiles, para poner banderas. Se veía de lejos la de Falange, con el yugo y las flechas en medio, como un cangrejo rampante en campo de grana y luto.

Aunque los pilares que sostenían la reja, sobre el murete, eran cuatro mazacotes, dejaban un vano entre uno y otro, y pudieron observar, a través de los ventanales, a un gran número de personas y a muchos chicos del Frente de Juventudes que subían y bajaban por la escalera, jugaban al futbolín en el salón de actos de la planta de abajo o planeaban actividades diversas. En muchos tal vez había prendido el espíritu falangista, pero lo cierto es que todos los menores de veintiún años formaban por ley del 6 de diciembre de 1940 parte del Frente de Juventudes, de la misma manera que todos los trabajadores formaban por ley parte del Sindicato Único.

Cuatro hombres eran muy pocos para intentar un asalto, y lo abortaron en ese mismo instante. Se dieron la vuelta, contrariados y quizá menos sombríos. Félix tuvo que caminar unos cien metros, meterse en la oscuridad del descampado y buscar a la mujer del capazo negro, a la que despidió hasta nueva orden, sin entregarle las armas, y tanto el responsable del grupo 1, Félix Plaza el Francés, como el responsable del grupo 3, José Carmona el Fantasma, acordaron entrevistarse al día siguiente con el jefe para pedir refuerzos.

Le vieron en otra estación de metro. Fijaron entre los tres el atentado para el domingo 25 de febrero, y el jefe se avino igualmente a aumentar la dotación guerrillera, aportándoles uno o dos guerrilleros más, pero fue Carmona en ese momento quien habló de un amigo suyo al que podría incorporar, porque ya formaba parte de la agrupación. No había contado con él antes porque esos días no había podido localizarlo. Pero le buscaría. Solo había un problema, no tenía arma para él. El jefe le dijo que no se preocupara, porque cuando llegara el momento le proporcionaría una. Y ahí se despidieron el jefe, el Francés y el Fantasma.