Esa noche aplastaron la casa de Radley con una roca lanzada desde los árboles. Luego le tocó el turno a la torre torcida del reloj, que resonó con extraños gemidos. Los aldeanos, desesperados, huyeron al otro lado de la plaza. Poco tiempo después, calles enteras explotaron en astillas. Los padres metieron a sus hijos en pozos y zanjas, y vieron cómo las piedras volaban como meteoros. Cuando terminó el bombardeo, a las cuatro de la mañana, solo quedaba la mitad de la aldea. Los habitantes, temblorosos, miraron el teatro, iluminado a lo lejos. Las luces en el telón rojo se habían recolocado: Sophie o muerte.

Durante todas estas catástrofes, Sophie dormía tranquilamente. Agatha, atrapada en la iglesia, escuchaba los gritos y los golpes. Si les entregaban a Sophie, su mejor amiga moriría. Si no la entregaban, lo haría toda la aldea. Sintió un ardor de vergüenza en la garganta. De algún modo había vuelto a abrir las puertas entre los mundos. Pero ¿a quién se las había abierto? ¿Quién quería muerta a Sophie?

Tenía que haber una manera de resolver todo aquello. ¡Si había vuelto a abrir las puertas, seguramente podría cerrarlas!

Agatha intentó volver a encender el dedo. Se concentró en su enfado hasta que las mejillas le explotaron: enojo hacia sí misma, hacia el estúpido dedo que no se encendía y que parecía más pálido que antes. Luego probó con hacer conjuros para ahuyentar a los atacantes, pero eso tampoco salió bien. Intentó rezar a los santos de los vitrales, pedir un deseo a una estrella, frotar todas las lámparas de la iglesia para ver si salía un genio y, cuando nada surtió efecto, le quitó a Sophie el pintalabios rosa de la mano y garabateó «LLEVADME A MÍ» sobre la ventana iluminada con las primeras luces del amanecer. Para su sorpresa obtuvo respuesta.

«NO», escribieron las llamas a lo lejos, en el bosque.

Por un momento a Agatha le pareció ver un destello rojo entre los árboles.

Y luego desapareció.

«¿QUIÉN ERES?», escribió.

«ENTREGADNOS A SOPHIE», respondieron las llamas.

«MOSTRADME QUIENES SOIS», exigió Agatha.

«ENTREGADNOS A SOPHIE».

«NO LA TENDRÉIS», garabateó finalmente.

En respuesta, una bala de cañón destrozó la estatua de Sophie.

La joven se despertó detrás de Agatha y murmuró algo acerca de que dormir pocas horas produce espinillas. Tropezándose en la oscuridad, encendió una vela que iluminó las vigas del techo con un brillo de color bronce. Luego hizo algunos movimientos de yoga, mordisqueó una almendra, se frotó el rostro con semillas de pomelo, escamas de trucha y crema de cacao, y miró a su amiga con una sonrisa soñolienta.

—Buenos días, querida, ¿cuál es el plan?

Pero Agatha, agachada en el alféizar de la ventana, miraba a través del cristal roto. Sophie la imitó y vio la aldea arrasada, la multitud sin hogar que escarbaba entre los escombros y la cabeza de su estatua, que la miraba desde los escalones de la iglesia. A Sophie se le borró la sonrisa.

—No tenemos ningún plan, ¿no?

¡CRAC!

Las puertas de roble temblaron con el golpe de un martillo que destrozó un candado.

¡CRAC! ¡CRAC!

—¡Asesinos! —gritó Sophie.

Agatha se levantó de un salto, horrorizada.

—¡La iglesia es terreno sagrado!

Las tablas crujieron, los tornillos se aflojaron y cayeron al suelo. Las amigas retrocedieron hacia el altar.

—¡Escóndete! —indicó Agatha, y Sophie corrió alrededor del atril como una gallina sin cabeza. En eso se oyó un sonido metálico en la puerta.

—¡Una llave! —chilló Agatha—. ¡Tienen una llave!

Oyó el ruido de la cerradura. A sus espaldas, Sophie iba y venía inútilmente entre las cortinas.

—¡Escóndete ahora mismo! —le gritó.

La puerta se abrió de golpe y Agatha se escondió en el umbral oscuro. Bajo la luz tenue de una vela, una sombra negra y encorvada entró en la iglesia.

El corazón de Agatha se detuvo.

No…

La sombra encorvada se deslizó por el pasillo, titilando a la luz de la llama. Agatha cayó de rodillas contra el altar. Su corazón latía con tanta fuerza que no podía respirar.

¡Pero si está muerto! ¡Destrozado por un cisne blanco y arrojado al viento! ¡Sus plumas negras de cisne cayeron sobre una escuela muy lejana!

Sin embargo, ahora el Director se acercaba hacia ella, muy vivo, y Agatha se refugió tras el atril, gritando…

—La situación se ha vuelto insostenible —dijo una voz que no era la del Director.

Agatha espió entre los dedos al Anciano con la barba más larga, que se había detenido junto a ella.

—Debemos trasladar a Sophie a un lugar seguro —dijo un Anciano más joven detrás de él, quitándose el sombrero de copa negro.

—Y debemos trasladarla esta noche —dijo el más joven de los tres, acariciándose la corta barba.

—¿A dónde? —musitó una voz.

Los Ancianos alzaron la mirada y vieron a Sophie en el friso de mármol encima del altar, abrazada a un santo desnudo.

—¿Ahí te habías escondido? —vociferó Agatha.

—¿A dónde me llevarán? —preguntó Sophie al Anciano mayor, tratando en vano de despegarse de la estatua desnuda.

—Ya está todo arreglado —respondió, volviéndose a poner el sombrero mientras caminaba hacia la puerta—. Volveremos esta noche.

—Pero ¡los ataques! —exclamó Agatha—. ¿Cómo los impedirán?

—Ya está solucionado —dijo el del medio, siguiendo al Anciano mayor.

—A las ocho —indicó el más joven, siguiendo al otro—. Solo Sophie.

—¿Cómo saben que estará a salvo? —exclamó Agatha, atemorizada.

—Todo está arreglado —repitió el Anciano mayor, y cerró la puerta tras de sí.

Las dos amigas se quedaron en silencio. Sophie soltó un chillido de regocijo.

—¿Lo ves? ¡Te lo dije! —Bajó del friso y abrazó a Agatha—. Nada podrá arruinar nuestro final feliz. —Sophie empezó a tararear, aliviada, mientras guardaba sus cremas y pepinos en su bonita maleta rosa, porque quién sabe cuánto tiempo pasaría antes de que dejaran a su amiga visitarla con más provisiones. Se dio la vuelta y miró a Agatha, que observaba por la ventana con grandes ojos oscuros.

—No te preocupes, Aggie. Todo está arreglado.

Agatha vio cómo los aldeanos buscaban entre las ruinas y miraban con odio hacia la iglesia, recordando la última vez que su madre había dicho que los Ancianos «arreglaban» cosas… y esperó que esta vez tuvieran mejores resultados.

Antes de la puesta del sol, los Ancianos dejaron entrar a Stefan, a quien Sophie no veía desde que la habían encerrado. No parecía el mismo. Tenía la barba crecida, la ropa sucia, el cuerpo amarillento y estaba desnutrido. Le faltaban dos dientes y tenía un cardenal en el ojo izquierdo. Como Sophie tenía la protección de los Ancianos, era evidente que los aldeanos habían descargado sus frustraciones en su padre.

Sophie se esforzó por parecer comprensiva, pero su corazón danzaba de alegría. Por más que intentara ser buena, la bruja en su interior deseaba que su padre sufriera. Miró a Agatha, que se mordía las uñas en un rincón y fingía no escuchar.

—Los Ancianos dijeron que ya falta poco —dijo Stefan—. Cuando esos cobardes del bosque se den cuenta de que estás escondida, tarde o temprano vendrán a buscarte. Y yo estaré preparado. —Se rascó la cara ennegrecida y se dio cuenta de que su hija hacía una mueca—. Sé que estoy hecho un horror.

—Lo que necesitas en una buena crema limpiadora con miel —indicó Sophie, y buscó en su bolso repleto de productos de belleza hasta que encontró una cartuchera de piel de víbora. Pero su padre observaba la aldea demolida con ojos húmedos.

—¿Padre?

—La aldea quiere entregarte. Pero los Ancianos harán cualquier cosa para protegerte, incluso aunque se acerca la Navidad. Son mejores personas que cualquiera de nosotros —dijo en voz baja—. Nadie del pueblo me venderá nada ahora. No sé cómo sobreviviremos… —dijo, secándose los ojos.

Sophie nunca había visto llorar a su padre.

—Bueno… no es culpa mía —soltó Sophie.

Stefan exhaló.

—Sophie, lo único que importa es que vuelvas a casa sana y salva.

Sophie jugueteó con el recipiente con crema de miel.

—¿Dónde estás viviendo?

—Esta es otra de las razones por las que me he vuelto tan impopular —dijo su padre, frotándose el ojo amoratado—. Quienquiera que sea que te busca destruyó todas las otras casas de nuestro sendero, pero dejó la nuestra en pie. Nuestra reserva de alimentos desapareció, pero Honora encuentra la manera de darnos de comer todas las noches.

Sophie apretó la cartuchera.

—¿Darnos?

—Los niños se han mudado a tu cuarto hasta que todo termine y podamos finalizar la boda.

Sophie lo embadurnó con crema blanca. Stefan olió la crema de miel y enseguida empezó a buscar en su bolso.

—¿Hay algo aquí que los niños puedan comer?

Agatha se dio cuenta de que Sophie estaba a punto de desmayarse e intervino.

—Stefan, ¿sabes dónde la esconderán los Ancianos?

Él sacudió la cabeza.

—Pero me aseguraron que los aldeanos tampoco la encontrarían —respondió, mientras veía que Sophie se llevaba su bolso lo más lejos posible. Stefan esperó hasta que su hija no pudiera oírlo—. No solo tenemos que protegerla de los asesinos —murmuró.

—Pero no podrá estar mucho tiempo sola —insistió Agatha.

Stefan miró por la ventana hacia el bosque que rodeaba Gavaldon, oscuro e infinito bajo la luz que se desvanecía.

—¿Qué ocurrió cuando estuvisteis fuera, Agatha? ¿Quién quiere que mi hija muera?

Agatha no supo responderle.

—¿Y si el plan no funciona? —quiso saber.

—Debemos confiar en los Ancianos —respondió Stefan, apartando la mirada—. Ellos saben lo que es mejor para ella.

Agatha vio el dolor reflejado en su rostro. «Stefan fue el que más sufrió», había dicho su madre.

—Encontraré la manera de solucionar todo esto —murmuró Agatha con un dejo de culpa—. Estará a salvo. Te lo prometo.

Stefan se acercó y cogió su rostro entre sus manos.

—Necesito que cumplas esa promesa.

Agatha miró los ojos asustados de Stefan.

—¡Ay, por el amor de Dios!

Vieron a Sophie en el altar, con el bolso apretado contra su pecho.

—Volveré a casa antes de que termine el fin de semana —afirmó, con el entrecejo fruncido—. Y será mejor que mi cama tenga sábanas limpias.

Mientras se acercaban las ocho de la noche, Sophie se sentó en la mesa del altar, rodeada de velas que goteaban. El estómago le rugía; había dejado que su padre se llevara sus últimas galletas de salvado de avena sin manteca para los niños, porque Agatha prácticamente la había obligado a hacerlo. Seguramente a los chicos les parecerían asquerosas. Eso la hizo sentirse mejor.

Sophie suspiró.

El Director tenía razón. Soy mala.

Sin embargo, a pesar de tantos poderes y hechizos, el Director no se había enterado de que eso tenía cura: una amiga que la hacía buena. Mientras tuviera a Agatha, nunca volvería a ser esa bruja espantosa y horrible.

Cuando la iglesia quedó a oscuras, Agatha se resistió a dejarla sola, pero Stefan la obligó. Los Ancianos habían sido claros: «Solo Sophie», y no era momento de desobedecer sus órdenes. Y menos cuando estaban a punto de salvarle la vida.

Sin la compañía de Agatha, Sophie de repente se puso ansiosa. ¿Así era como Agatha se había sentido? Sophie la había tratado tan mal, perdida en sus fantasías de princesa… y ahora no podía imaginar un futuro sin ella. No importaba lo difícil que fuera, ella soportaría los días que tuviera que pasar escondida, pero solo porque sabía que tenía una amiga que la esperaba a su regreso. Una amiga que se había convertido en su verdadera familia.

Pero, entonces, ¿por qué Agatha se había comportado de forma tan rara últimamente?

El mes anterior Sophie había notado una distancia cada vez más grande entre ellas. No se reía tanto en sus paseos, a menudo estaba fría cuando la tocaba y parecía distraída en sus pensamientos. Por primera vez desde que se conocían, Sophie había empezado a sentir que ella era la más interesada en esa amistad.

Y luego vino la boda. Había fingido no darse cuenta de la mano de Agatha, sudorosa y temblorosa dentro de la suya, como si quisiera escaparse. Como si escondiera un terrible secreto.

Quizá yo no sea tan buena como crees.

Sophie sintió que sus latidos le martillaban los oídos. El dedo de Agatha no pudo haberse encendido ese día.

¿O sí?

Pensó en su madre, que había sido bella, inteligente y encantadora como ella… y también, como ella, había tenido una amiga en la que había confiado… pero su amiga la había traicionado, y su madre había muerto sola y triste.

Sophie descartó esos pensamientos. Agatha había renunciado a un príncipe por ella. Casi había dado su vida por ella. Agatha había encontrado para ellas un final feliz contra todo pronóstico.

En la iglesia fría y oscura, el corazón de Sophie dio un vuelco.

Entonces, ¿por qué iba a arruinar nuestro cuento de hadas?

Detrás de ella las puertas de la iglesia se abrieron con un crujido. Sophie se dio la vuelta, aliviada, y vio las sombras que la esperaban, vestidas con sus capas grises y los sombreros negros en las manos.

Pero el Anciano mayor llevaba algo más.

Algo afilado.

El problema de vivir en un cementerio es que los muertos no necesitan iluminación. Excepto las antorchas titilantes sobre las verjas, el cementerio estaba, a medianoche, oscuro como la boca de un lobo, y más allá de él todo era una sombra impenetrable. Agatha espió a través de los postigos de su ventana y alcanzó a ver el brillo de las carpas blancas colina abajo, montadas para albergar a las familias que se habían quedado sin casa debido a los ataques. En algún lugar allí fuera, los Ancianos estaban a punto de trasladar a Sophie a un sitio seguro. Lo único que podía hacer era aguardar.

—Debería haberme escondido cerca de la iglesia —dijo mientras se lamía un arañazo reciente de Muerte, que seguía actuando como si fuera una desconocida.

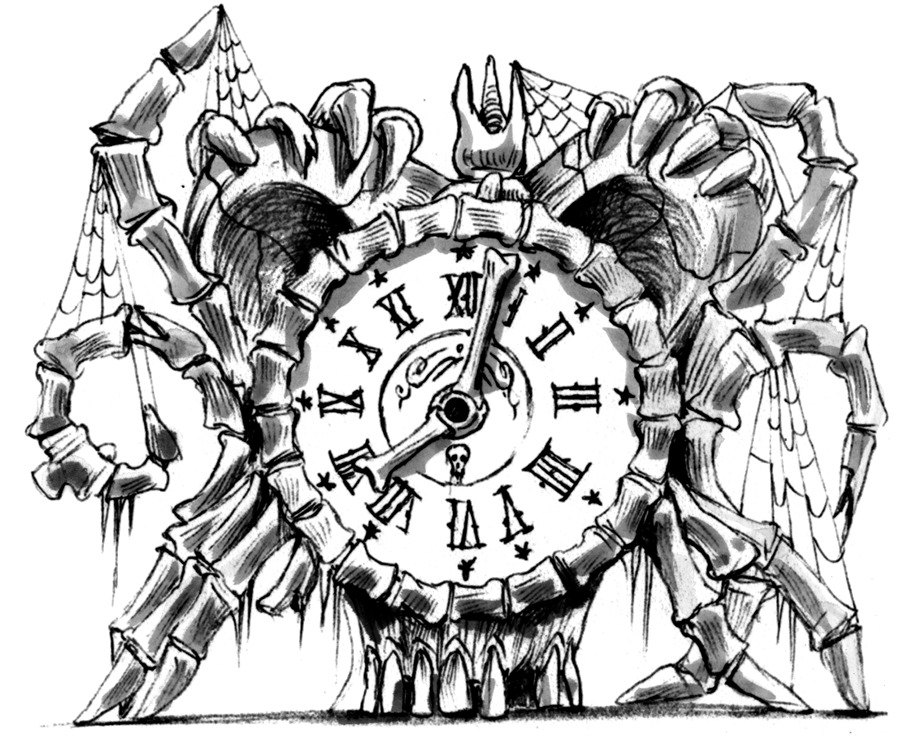

—No puedes desobedecer a los Ancianos —indicó su madre, sentada rígidamente sobre su cama, con la mirada clavada en un reloj sobre la chimenea que tenía las manecillas hechas de huesos—. Han sido corteses desde que detuvisteis los secuestros. Deja que sigan así.

—¡Ay, por favor! —resopló Agatha, con tono burlón—. ¿Qué podrían hacerme tres Ancianos?

—Lo que hacen todos los hombres en épocas de miedo. —Callis siguió mirando el reloj—. Culpar a la bruja.

—Mmm… y también quemarnos en la hoguera —bufó Agatha, desplomándose sobre su cama.

La tensión alargó el silencio. Agatha se incorporó y vio el rostro preocupado de su madre, que seguía mirando hacia adelante.

—No hablarás en serio, madre.

Los labios de Callis se perlaron de sudor.

—Necesitaban un chivo expiatorio cuando los secuestros no cesaron.

—¿Quemaron mujeres? —preguntó Agatha, sorprendida.

—A no ser que nos casáramos. Eso era lo que les enseñaban los libros de cuentos.

—Pero tú nunca te casaste —replicó Agatha—. ¿Cómo sobreviviste?

—Porque tuve a alguien que me defendió —dijo su madre, y miró cómo los huesos marcaban las ocho—. Y pagó el precio.

—¿Mi padre? Dijiste que fue un traidor que murió en un accidente en el molino.

Callis no respondió y siguió con la vista fija hacia adelante.

Agatha sintió un escalofrío en la espalda y la miró.

—¿Qué quisiste decir con que Stefan fue el que más sufrió? ¿Fue en la época en la que los Ancianos arreglaron su matrimonio?

Callis no dejaba de mirar el reloj.

—El problema de Stefan es que confía en quien no debería confiar. Él siempre cree que la gente es buena. —El minutero dio las ocho pasadas y Callis dejó caer los hombros, aliviada—. Pero nadie es tan bueno como parece, cariño —dijo dulcemente, mirando a su hija—. Sin duda lo sabes.

Por primera vez, Agatha vio los ojos de su madre. Estaban llenos de lágrimas.

—¡No! —exclamó Agatha, y sintió que le brotaba un sarpullido en el cuello.

—Dirán que fue decisión suya —dijo Callis con voz ronca.

—¡Tú lo sabías! —gritó Agatha, dirigiéndose a la puerta—. ¡Sabías que no iban a trasladarla…!

Su madre la interceptó.

—¡Ellos sabían que la traerías de vuelta! Prometieron perdonarte si lograba mantenerte aquí hasta que…

Agatha le dio un empujón y la arrojó contra la pared; su madre intentó alcanzarla, pero no pudo.

—¡Te matarán! —gritó Callis por la ventana, pero la noche ya se había tragado a su hija.

Sin una antorcha que la iluminara, Agatha tropezó y cayó, rodó por el césped frío y mojado hasta que terminó en una carpa al pie de la colina. Murmuró una frenética disculpa a la familia, que creyó que estaba siendo atacada por una bala de cañón, y se dirigió a la iglesia, pasando entre decenas de personas sin hogar que cocinaban escarabajos y lagartijas en fogatas, y que arropaban a sus hijos en mantas raídas, a la espera del próximo ataque que nunca llegaría. Al día siguiente los Ancianos lamentarían el valiente «sacrificio» de Sophie, reconstruirían su estatua, y los aldeanos celebrarían una nueva Navidad, aliviados por haberse librado de otra maldición…

Con un grito, Agatha abrió las puertas de roble.

La iglesia estaba vacía. Había unos surcos largos y profundos a lo largo del pasillo.

Sophie había arrastrado sus zapatos de cristal por el suelo. Agatha cayó de rodillas en el barro.

Stefan.

Se lo había prometido. Le había prometido mantener a salvo a su hija.

Agatha se encorvó y se tapó la cara con las manos. Todo era por su culpa. Siempre sería culpa suya. Tenía todo lo que quería: una amiga, amor, a Sophie. Y la había intercambiado por un deseo. Era mala. Peor que mala. Era ella la que merecía morir.

«Por favor… la traeré de vuelta a casa…», dijo, sollozando. «Por favor… lo prometo… haré cualquier cosa…».

Pero no había nada que hacer. Sophie había desaparecido. Había sido entregada a unos asesinos invisibles como recompensa por la paz.

«Lo siento… No fue mi intención…», gimió Agatha, chorreando saliva. ¿Cómo podría decirle a un padre que su hija estaba muerta? ¿Cómo podrían vivir los dos con esa promesa rota? Los sollozos disminuyeron lentamente y se cuajaron en terror. Agatha no se movió durante un buen rato.

Por fin se levantó, mareada, y se dirigió hacia el este, tambaleándose, hacia la casa de Stefan. Con cada paso que se alejaba de la iglesia se sentía más descompuesta. Caminando por el sendero de tierra, vagamente sintió algo pegajoso y mojado en sus piernas. Sin pensar, con el dedo se quitó un pegote de la rodilla y lo olió.

Crema de miel.

Agatha se quedó inmóvil y el corazón se le desbocó. Había más crema en el suelo, salpicada en un rastro desesperado hacia el lago. La adrenalina recorrió todo su cuerpo.

Radley se mordía las uñas de los pies en su carpa cuando oyó un crujido detrás, y se dio la vuelta justo a tiempo para ver cómo una sombra le robaba su puñal y su antorcha.

—¡Asesino! —chilló.

Agatha miró hacia atrás y vio que los hombres salían de las carpas y se ponían a perseguirla mientras seguía el rastro de la crema de miel, como si fueran migas de pan en dirección al lago. Corrió más deprisa, siguiendo el rastro, pero poco después los pegotes se volvieron cada vez más pequeños, y luego solo fueron motas dispersas por todas partes. Agatha vaciló y buscó otra señal que la guiara; los hombres llegaron al lago y corrieron hacia el este, rodeándolo, en dirección a Agatha. Desde el oeste observó que tres siluetas al otro lado del lago la perseguían. A la luz de las antorchas vio las sombras de tres largas capas y barbas: eran los Ancianos.

La matarán.

Agatha se giró, agitando la antorcha por delante, mientras ambos bandos convergían. Sophie, ¿dónde estás?

—¡Mátenlo! —Oyó que decía una voz masculina entre la multitud.

Agatha se dio la vuelta, atónita. Conocía esa voz.

—¡Matad al asesino! —volvió a gritar el hombre mientras su grupo corría hacia ella.

Aterrorizada, Agatha corrió a trompicones, agitando la antorcha entre los árboles. Algo pesado pasó zumbando junto a su oreja, y algo más junto a sus costillas…

Luego vio un destello delante y lo iluminó con su antorcha: era la bolsa con crema de miel que yacía al borde del bosque. Lo que brillaba eran las escamas de piel de víbora.

Un golpe duro y frío le hirió la espalda. Agatha cayó de rodillas y vio una piedra recortada en el suelo junto a ella. Se dio la vuelta y vio a más hombres apuntando con piedras a su cabeza, a menos de quince metros desde el este. Corriendo desde el oeste, los Ancianos levantaron las antorchas, a punto de ver su cara…

Agatha tiró su antorcha al lago y se sumió en una profunda oscuridad.

Los hombres gritaron, confundidos, y agitaron las antorchas para encontrar al asesino. Vieron que una sombra pasaba corriendo hacia los árboles y, como leones tras una presa, la persiguieron gruñendo, vengativos, cada vez más rápido; uno de ellos se separó del grupo, y justo cuando el hombre que había gritado agarró al asesino del cuello, la sombra se dio la vuelta para enfrentarlo…

Stefan se quedó atónito el tiempo suficiente para que Agatha le dijera al oído:

—Lo prometo.

Luego Agatha desapareció en el laberinto, como una rosa blanca que cae en una tumba.

3

3