Impression, soleil levant, ainsi s’intitulait un des tableaux de Claude Monet présenté, en 1874, à la première exposition de la « Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs, graveurs, etc. ». En prévision de cet événement, Monet était allé peindre au Havre, la ville de son enfance. Il sélectionna pour l’exposition les meilleurs de ses paysages havrais. Le journaliste Edmond Renoir, frère du peintre, s’occupait de la rédaction du catalogue.

Il reprocha à Monet l’uniformité des titres de ses tableaux : le peintre n’avait rien inventé de plus intéressant que Vue du Havre. Parmi d’autres, il y avait un paysage peint le matin de bonne heure. Un brouillard bleuté y transforme en fantômes les contours des voiliers, des silhouettes noires de bateaux glissent sur l’eau et, au-dessus de l’horizon, se lève le disque orange et plat du soleil, qui trace sur la mer un premier sentier orange. Ce n’est même pas un tableau, mais plutôt, une étude rapide, une esquisse spontanée à la peinture à l’huile ; il n’y a qu’ainsi que l’on peut saisir cet instant si fugitif où la mer et le ciel se figent en attendant la lumière aveuglante du jour. Le titre, Vue du Havre, ne convenait manifestement pas à ce tableau : le Havre en est, en effet, totalement absent. « Écrivez Impression », dit Monet à Edmond Renoir, et ce fut là le début de l’histoire de l’impressionnisme.

Le 25 avril 1874, le critique Louis Leroy publia, dans le journal Charivari, un article satirique qui racontait la visite de l’exposition par un artiste officiel. À mesure qu’il passait d’un tableau à un autre, l’homme de lettres perdit peu à peu la raison. Il prit la surface d’une œuvre de Camille Pissarro, représentant un champ labouré, pour les raclures d’une palette jetées sur une toile sale. Il n’arrivait pas à discerner le bas du haut et un côté de l’autre. Le paysage de Claude Monet intitulé Boulevard des Capucines l’horrifie. C’est justement à Monet qu’il revint de porter à l’académicien le coup fatal. S’étant arrêté devant un paysage du Havre, il demanda ce que représente ce tableau : Impression, soleil levant. « Impression, j’en étais sûr, marmonna l’académicien. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l’impression là-dedans… et quelle liberté, quelle aisance dans la facture ! Le papier peint à l’état embryonnaire est encore plus fait que cette marine-là ! » Sur quoi, il se mit à danser la gigue devant les tableaux, en s’écriant : « Hi ! Ho ! Je suis une impression ambulante, je suis une spatule vengeresse ! » (Charivari, 25 avril 1874). Leroy intitula son article : « L’Exposition des impressionnistes ». Avec une agilité d’esprit purement française, il avait forgé un nouveau mot, à partir du titre du tableau. Il se trouva être si juste qu’il fut destiné à rester pour toujours dans le vocabulaire de l’histoire de l’art. « C’est moi-même qui ai trouvé le mot, dit Claude Monet en répondant aux questions d’un journaliste en 1880, ou qui, du moins, par un tableau que j’avais exposé, ai fourni à un reporter quelconque du Figaro l’occasion de lancer ce brûlot. Il a eu du succès comme vous voyez. »

Gustave Caillebotte (1848-1894), figure de proue du mouvement impressionniste français, a financé la première exposition du groupe. Grâce à l’opulent héritage légué par son père, l’artiste fut l’un des principaux mécènes des impressionnistes français. Mais il était bien plus qu’un collectionneur et soutien financier, il était également un peintre passionné. Et pourtant, il est aujourd’hui encore l’un des artistes impressionnistes les moins connus.

Intérieur d’atelier au poêle, vers 1872-1874 (?)

Huile sur toile, 80 x 65 cm. Collection privée, Paris

Autoportrait au chapeau d’été ou Autoportrait, fragment, vers 1872-1878

Huile sur toile, 44 x 33 cm. Collection privée

Yerres – Cheval bai-brun à l’écurie, avant 1879

Huile sur toile, 39 x 33 cm. Collection privée. Archives Galerie Brame et Lorenceau

Les Impressionnistes et l’école classique

Ce groupe de jeunes gens – les futurs impressionnistes – se forma au début des années 1860. Claude Monet, fils d’un boutiquier du Havre, Frédéric Bazille, fils de parents aisés de Montpellier, Alfred Sisley, jeune homme issu d’une famille anglaise vivant en France, et Auguste Renoir, fils d’un tailleur parisien, tous étaient venus étudier la peinture à l’atelier indépendant du professeur Charles Gleyre. À leurs yeux, Gleyre, et pas un autre, incarnait l’école classique de peinture.

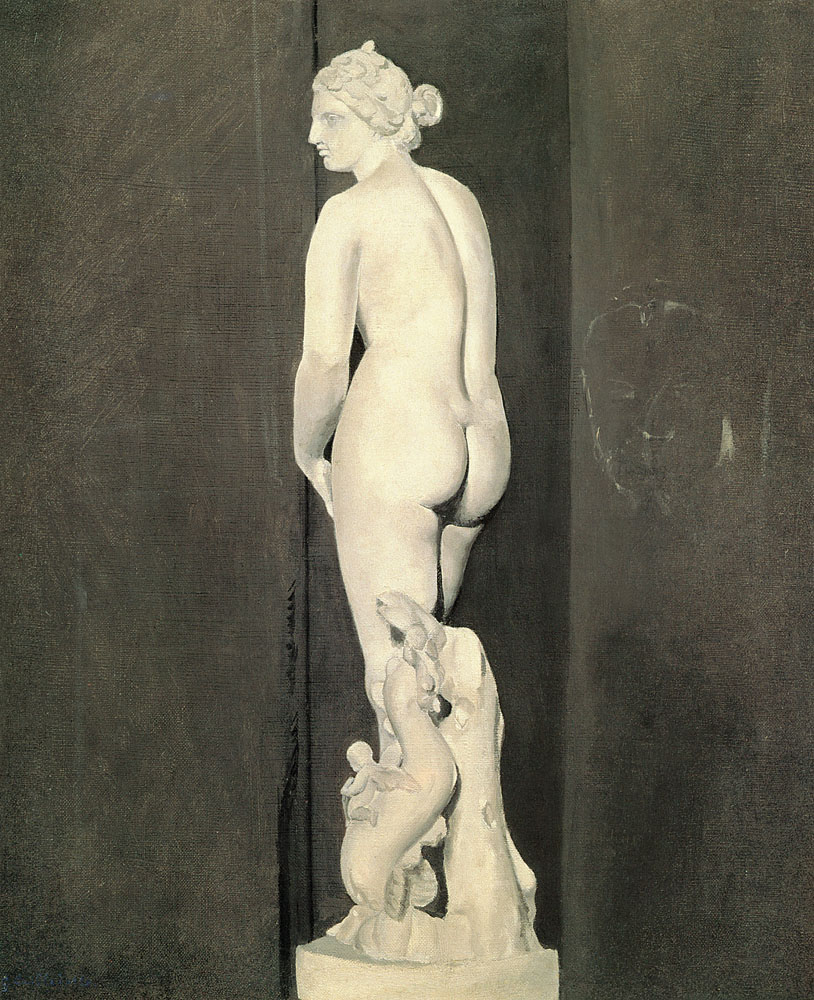

La plastique de ses modèles de nus féminins ne peut se comparer qu’avec les œuvres du grand Jean-Auguste-Dominique Ingres. Dans l’atelier de Gleyre, les étudiants recevaient une formation classique traditionnelle tout en restant indépendants des exigences officielles de l’École des Beaux-Arts.

Nul mieux que Renoir, dans ses conversations avec son fils, le grand cinéaste Jean Renoir, n’a parlé des études des futurs impressionnistes chez Gleyre. Il décrivait le professeur comme un « Suisse puissant, barbu et myope » et dans ses réminiscences, l’atelier Gleyre dans le Quartier Latin en bordure de Seine était « une vaste pièce vide remplie de jeunes hommes penchés sur leurs chevalets. Une baie vitrée, située au nord suivant les règles, déversait une lumière grise sur un modèle. » Les étudiants étaient très différents les uns des autres. Les jeunes gens de familles riches, qui « jouaient aux peintres », venaient à l’atelier en veste et béret de velours noir. Claude Monet appelait avec mépris cette partie des étudiants, avec leur esprit étroit, « des épiciers ». La blouse de travail blanche de peintre en bâtiment, que portait Renoir en travaillant, faisait l’objet de leurs railleries. Mais Renoir, tout comme ses nouveaux amis, ne réagissait pas. « Il était là pour apprendre à dessiner des figures, raconte Jean Renoir. Il couvrait son papier de traits de fusain et, bien vite, le modèle d’un mollet ou la courbe d’une main l’absorbait complètement. » Pour Renoir et ses amis, les cours n’étaient pas un jeu, bien que Gleyre fût déconcerté par l’extraordinaire facilité avec laquelle travaillait Renoir. Celui-ci reproduisait les reproches de son professeur avec cet amusant accent suisse dont se moquaient les étudiants : « Cheune homme, fous êdes drès atroit, drès toué, mais on tirait que fous beignez bour fous amuser », à quoi Jean Renoir répondait : « Si ça ne m’amusait pas, je ne peindrais pas ! »

En réalité, tous les quatre brûlaient du désir de bien posséder les principes de l’art pictural et de la technique classique : c’était pour cela, après tout, qu’ils étaient venus chez Gleyre. Ils étudiaient le nu avec application et passaient avec succès tous les concours obligatoires, recevant des prix pour le dessin, la perspective, l’anatomie, la ressemblance. Chacun de ces futurs impressionnistes, à un moment ou à un autre, reçut les félicitations de son professeur.

Pour faire plaisir à ce dernier, Renoir peignit un jour un nu selon toutes les règles, comme il le dit : « Chair en caramel émergeant d’un bitume noir comme la nuit, contre-jour caressant l’épaule, l’expression torturée qui accompagne les crampes d’estomac. » Gleyre considéra cela comme une moquerie. Son étonnement et son indignation n’étaient pas gratuits : son élève avait prouvé qu’il pouvait parfaitement peindre comme l’exigeait son professeur, alors que tous ces jeunes gens s’employaient à représenter leurs modèles « comme ils sont tous les jours de la vie ». Claude Monet se souvenait de la manière dont Gleyre s’était comporté envers une de ses études de nu : « Pas mal, s’écria-t-il, pas mal du tout, cette affaire-là. Mais c’est trop dans le caractère du modèle. Vous avez un homme trapu. Il a des pieds énormes, vous les rendez tels quels. C’est très laid, tout ça. Rappelez-vous donc, jeune homme, que lorsqu’on exécute une figure, on doit toujours penser à l’antique. La nature, mon ami, c’est très beau comme élément d’étude, mais ça n’offre pas d’intérêt. »

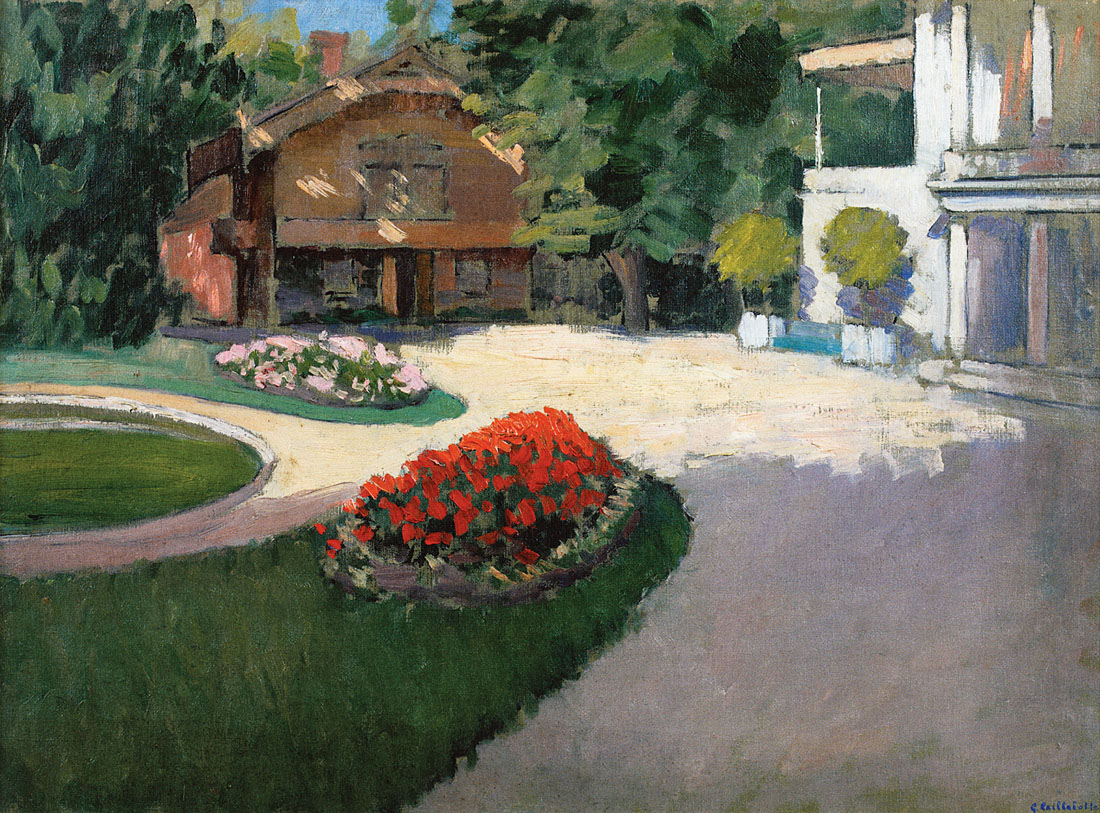

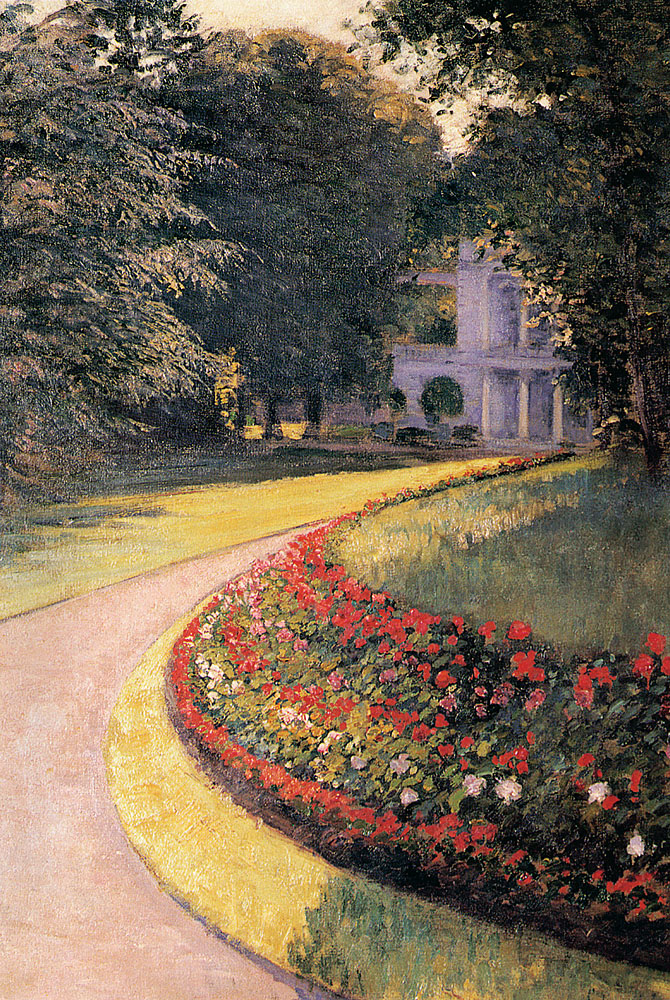

Le Parc de la propriété Caillebotte à Yerres, 1875

Huile sur toile, 65 x 92 cm. Collection privée, France

L’Yerres, effet de pluie, 1875

Huile sur toile, 80,3 x 59,1 cm. Indiana University Art Museum, Bloomington. Don de Mme Nicholas H. Noyes

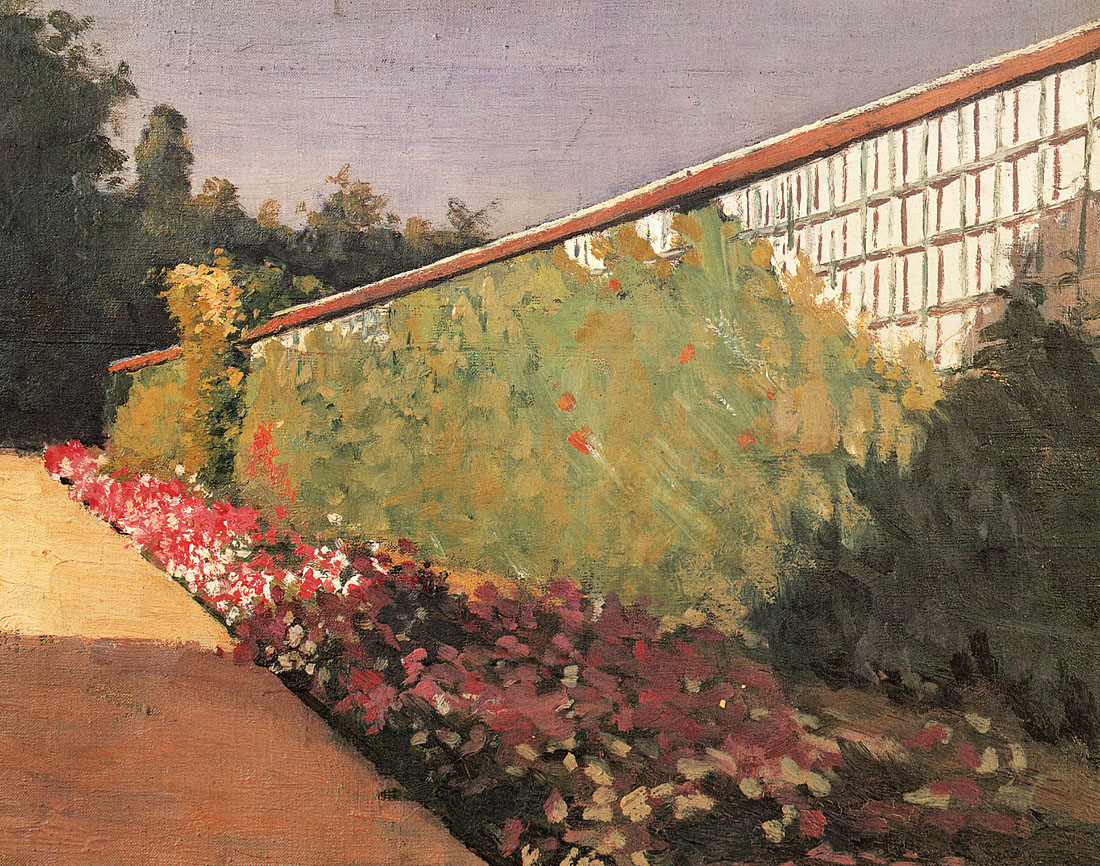

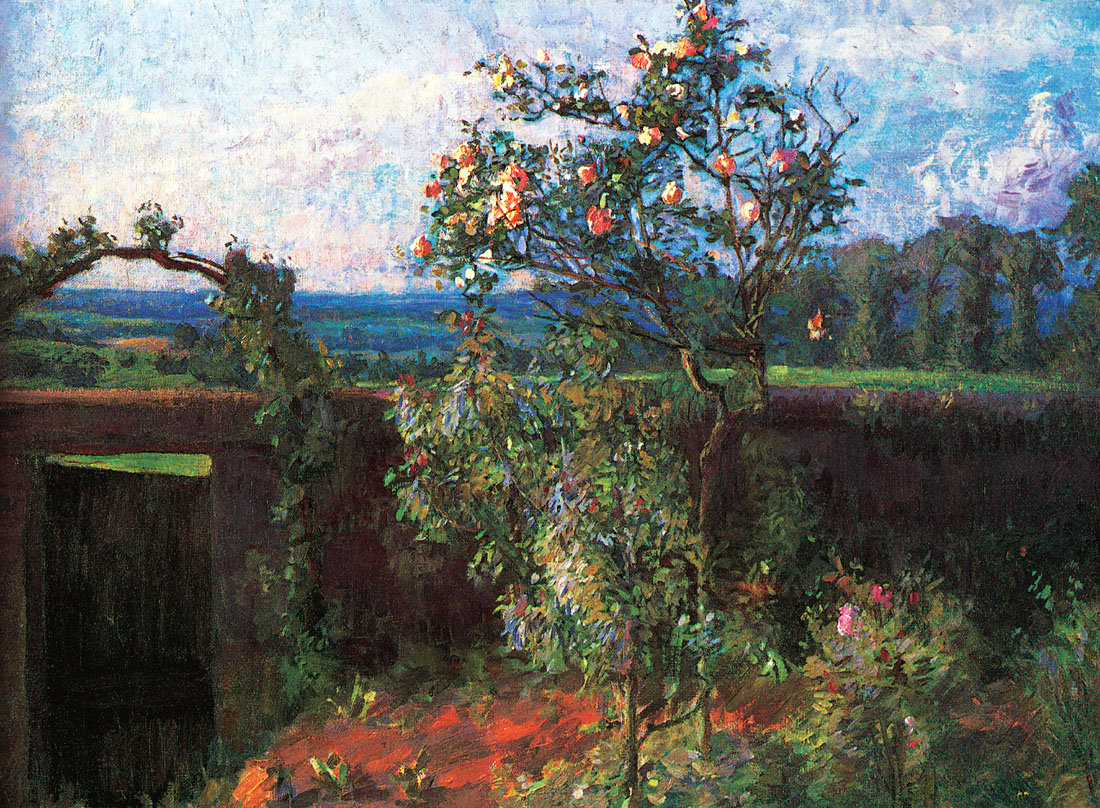

Le Mur du jardin potager, Yerres, vers 1875-1877

Huile sur toile, 27 x 41 cm. Collection privée, Paris

Yerres – Au jardin potager : jardiniers distribuant l’eau aux plantes, ou Les Jardiniers, vers 1875-1877

Huile sur toile, 90 x 117 cm. Collection privée

Pour les futurs impressionnistes, c’était justement la nature qui offrait de l’intérêt. Renoir racontait que, déjà lors de leur première rencontre, Frédéric Bazille lui avait dit : « Les grandes compositions classiques, c’est fini. Le spectacle de la vie quotidienne est plus passionnant. » Tous donnaient la préférence à la nature vivante, et le mépris de Gleyre pour le paysage les indignait.

Toutefois, il était difficile, dans l’atelier de Gleyre, de se plaindre de quelque contrainte que ce fût. Il est vrai qu’au programme des études figuraient la sculpture antique et la peinture de Raphaël et d’Ingres au Louvre.

Cependant, les élèves jouissaient d’une liberté totale. Ils acquéraient les connaissances indispensables en technique et technologie, la maîtrise de la composition classique, la précision du dessin et la beauté du trait, bien que plus tard les critiques eussent justement souvent reproché aux impressionnistes l’absence de tels acquis.

En revenant de chez Gleyre, Bazille, Monet, Sisley et Renoir passaient à la Closerie des Lilas, un café typiquement parisien à l’angle du boulevard Montparnasse et de l’avenue de l’Observatoire, où ils discutaient longuement des orientations futures de la peinture. Bazille y amena son nouveau camarade, Camille Pissarro, qui avait quelques années de plus qu’eux.

Les membres de ce petit groupe se donnèrent le nom d’« intransigeants ». Ensemble, ils rêvaient à une nouvelle période de Renaissance.

Bien des années après, le vieux Renoir parlait avec enthousiasme de cette époque à son fils. « Les intransigeants aspiraient à fixer sur la toile leurs perceptions directes, sans aucune transposition », écrit Jean Renoir.

« L’école officielle, imitation de l’imitation des maîtres, était morte. Renoir et ses compagnons étaient bien vivants. […] Les réunions des intransigeants étaient passionnées. Ils brûlaient du désir de communiquer au public leur découverte de la vérité. Les idées fusaient, s’entrecroisaient, les déclarations pleuvaient. L’un d’eux proposa très sérieusement de brûler le Louvre. »

C’est Sisley le premier, semble-t-il, qui entraîna ses amis en forêt de Fontainebleau pour peindre des paysages. Désormais, au lieu d’un modèle nu savamment placé sur un podium, ils avaient devant eux la nature, la diversité infinie du feuillage frémissant des arbres, qui changeait constamment de couleur au soleil. « Notre découverte de la nature nous tournait la tête », disait Renoir.

Vraisemblablement, dans leur ferveur vis-à-vis de la nature, un rôle important fut joué également par la présentation au public, en cette même année 1863, du tableau d’Édouard Manet, Le Déjeuner sur l’herbe, qui avait autant ébahi les jeunes peintres que les spectateurs et les critiques. Manet avait déjà commencé à réaliser ce à quoi ils rêvaient ; il avait déjà fait les premiers pas qui l’éloignaient de l’école classique et le rapprochaient de la vie moderne environnante.

Malgré tout, l’intention de « brûler le Louvre » n’était pas une conviction, mais simplement une expression irréfléchie, lancée dans le feu de la discussion. À la question de savoir si l’atelier classique de Gleyre lui avait apporté quelque chose, le vieux Renoir avait répondu à son fils :

« Beaucoup, et cela malgré les professeurs. Le fait de devoir copier dix fois le même écorché est excellent. C’est ennuyeux, et, si tu ne payais pas pour cela, tu ne le ferais pas. Mais pour vraiment apprendre, il n’y a encore que le Louvre. »

Portraits à la campagne, 1876

Huile sur toile, 98,5 x 110 cm. Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard, Bayeux

Le Pont de l’Europe, 1876-1877

Huile sur toile, 105,7 x 130,8 cm. Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas

Madame Boissière tricotant, 1877

Huile sur toile, 65 x 80 cm. Collection John A. et Audrey Jones Beck, The Museum of Fine Arts, Houston

L’Exposition des impressionnistes

En quittant l’atelier de Gleyre, les futurs impressionnistes étaient convaincus qu’ainsi ils rompaient définitivement avec l’école classique. Onze ans après, ils peignaient en plein air, tout en élaborant une nouvelle conception de la peinture. Enfin, arriva le moment de faire connaître tant cette conception que la distance qui les séparait de l’art officiel, et de montrer leurs œuvres dans le cadre de leur propre exposition.

Jusque-là, en France, il n’y avait qu’une seule exposition d’art contemporain : le Salon. Fondée au XVIIe siècle par Colbert, premier ministre de Louis XIV, cette exposition eut lieu pour la première fois au Salon carré du Louvre, d’où son nom. À partir de 1747, le Salon ouvrit régulièrement ses portes une fois tous les deux ans dans des locaux différents.

À partir du XVIIIe siècle, l’exposition devait ouvrir ses portes régulièrement grâce à l’ouverture du Salon Carré du Louvre en 1725. Pendant la Révolution, le Salon était réservé à une élite d’artistes de l’académie, et après le décret de 1791, le Salon fut rebaptisé « Salon de Peinture, gravure, sculpture et d’architecture des artistes vivants », et ouvrit ses portes aux artistes extérieurs à l’Académie.

Ainsi, à l’époque où les futurs impressionnistes firent leur apparition dans le domaine de l’art, le Salon avait déjà deux siècles d’existence. Évidemment, chaque peintre avait l’ambition d’exposer au Salon, car c’était l’unique moyen de se faire connaître et, par conséquent, de pouvoir vendre ses œuvres.

Mais s’y faire admettre n’était pas simple. Un jury très sévère, composé de professeurs de l’École des Beaux-Arts, sélectionnait les œuvres pour l’exposition. Les membres de ce jury étaient également membres d’une des cinq académies de l’Institut de France – l’Académie des Beaux-Arts – et c’est justement cette académie qui les nommait. Ce qui était paradoxal, c’est que les professeurs chargés de la sélection des peintures et des sculptures pour le Salon, étaient ceux-là mêmes qui avaient ces artistes pour élèves. Il n’était pas rare que l’on vît les membres du jury marchander entre eux pour arriver à faire accepter leurs élèves au Salon. Les fondements de ce dernier étaient extraordinairement solides : il n’avait presque pas changé de caractère durant tout le temps de son existence. Les genres traditionnels régnaient sur cette exposition. Les scènes, tirées de la mythologie grecque ou des saintes Écritures, étaient conformes aux sujets imposés au Salon depuis sa fondation ; seul leur choix variait avec la mode. Le portrait avait gardé son caractère apprêté habituel ; le paysage était « composé », c’est-à-dire conçu par l’artiste au gré de sa fantaisie. L’idéalisation de la nature, qu’il s’agît du nu féminin, du portrait ou de la peinture de paysages, restait une des conditions permanentes. La principale exigence du jury était un professionnalisme de très haut niveau aussi bien dans le domaine de la composition, du dessin, de l’anatomie ou de la perspective linéaire qu’en technique picturale.

Une surface peinte irréprochablement lisse, réalisée à l’aide de touches minuscules, presque indiscernables à l’œil, donnait au tableau ce fini sans lequel il ne pouvait pas concourir avec les autres. Il n’y avait pas de place, à l’exposition du Salon, pour cette vie réelle au cœur de laquelle voulaient plonger les jeunes peintres. Il y avait encore autre chose, une exigence non formulée : il fallait contenter les acheteurs potentiels pour qui, pratiquement, ces tableaux étaient réalisés. La révolution victorieuse à la fin du XVIIIe siècle avait donné naissance à une classe de nouveaux riches. Les anciens boutiquiers, qui s’étaient enrichis dans la foulée des événements révolutionnaires, se construisaient de luxueux hôtels particuliers à Paris, achetaient des bijoux dans les magasins les plus chers de la rue de la Paix et les tableaux, non moins chers, des peintres qui s’étaient illustrés au Salon. Les goûts de ces nouveaux riches étaient fort discutables et il fallait s’y adapter. C’est justement dans la seconde moitié du XIXe siècle que le terme de « peintre de salon » devint péjoratif ; il sous-entendait cette absence de principes et cette vénalité, ce « Monsieur désire ? », qui étaient indispensables pour un succès commercial. Déjà, le fait d’avoir été admis au Salon montrait l’extrême professionnalisme d’un peintre et, dans ces conditions, changer sa manière de peindre et son style ne constituait pas une tâche très ardue. Les cas n’étaient pas rares où, à côté d’une composition classique, se trouvait un tableau peint dans l’esprit du romantisme par le même artiste. Néanmoins, pour le Salon, c’était une question d’honneur que de garder son prestige et, par conséquent, de maintenir cet esprit classique sur lequel il s’était appuyé jusque-là.

Rue de Paris, temps de pluie, 1877

Huile sur toile, 212,2 x 276,2 cm. Art Institute of Chicago, Chicago

Rue de Paris, temps de pluie, étude partielle, vers 1877

Huile sur toile, 54 x 65 cm. Collection privée, Paris

Paysage, environs d’Yerres ou Vue de la vallée de l’Yerres et du jardin de la propriété familiale de l’artiste, vers 1877

Huile sur toile, 48 x 65 cm. Cliché Sotheby’s

On donna aux vedettes reconnues du Salon le sobriquet méprisant de « pompiers ». L’origine de ce mot a été oubliée avec le temps : peut-être était-il lié à la présence constante de vrais pompiers dans les salles du Salon, ou bien les casques luisants des guerriers antiques dans les tableaux faisaient-ils penser à eux. Peut-être le terme de « pompier » provient-il du mot Pompéi : le style de vie de Pompéi était de plus en plus souvent représenté dans les compositions antiques du Salon. Une des versions attribue l’origine de ce terme à la célèbre phrase de l’académicien Gérôme, qui déclara qu’il était plus facile d’être incendiaire que pompier. L’honorable professeur entendait par là que les artistes comme lui remplissaient la dure et noble tâche des pompiers, tandis que tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, portaient atteinte aux fondements du Salon et à la conception classique en art, apparaissaient, naturellement, comme des incendiaires. Les quatre élèves du professeur Gleyre ainsi que Pissarro, qui s’était joint à eux, se rangeaient consciemment du côté des incendiaires.

La stagnation classique avait déjà auparavant soulevé les protestations des artistes. Le grand Ingres lui-même, membre de l’Académie et professeur, pour lequel défendre le classicisme en art était une question d’honneur, disait que le Salon pervertissait et étouffait chez l’artiste le sens de la grandeur et du beau. Ingres reconnaissait qu’exposer au Salon éveillait un intérêt pécuniaire, le désir d’être remarqué coûte que coûte, et que le Salon lui-même se transformait ainsi en boutique de vente de tableaux, en marché croulant sous une énorme masse d’articles, où, au lieu de l’art, dominait le commerce. De plus, trop d’artistes, professionnellement médiocres ou ne répondant pas aux critères classiques, restaient en dehors de l’exposition. En 1855, à l’exposition du Salon, pendant l’Exposition universelle, on accepta deux mille tableaux sur les huit mille présentés. On refusa alors les meilleurs tableaux de Gustave Courbet, parmi lesquels son célèbre Enterrement à Ornans (Paris, musée d’Orsay). Les membres du jury estimèrent que ses tendances artistiques étaient funestes pour l’art français. En fait, Courbet était le premier sérieux « incendiaire ». « J’ai étudié, en dehors de tout esprit de système et sans parti pris, l’art des anciens et l’art des modernes », écrivait-il dans le catalogue de son exposition personnelle.

« Je n’ai pas plus voulu imiter les uns que copier les autres. […] Non ! J’ai voulu tout simplement puiser dans l’entière connaissance de la tradition le sentiment raisonné et indépendant de ma propre individualité. Savoir pour pouvoir, telle fut ma pensée, être à même de traduire les mœurs, les idées, l’aspect de mon époque, selon mon appréciation, en un mot, faire de l’art vivant, tel est mon but. »

Cette déclaration de Courbet aurait pu être signée également par les impressionnistes, car, bien qu’avec des moyens quelque peu différents, tous aspiraient au même but.

Chacun des futurs impressionnistes tentait, avec un résultat variable, d’exposer au Salon. En 1864, la chance sourit à Pissarro et Renoir, bien que le tableau de Renoir accepté au Salon, Esmeralda, ne fût pas considéré comme une réussite par l’artiste, qui le détruisit aussitôt après la fermeture du Salon. En 1865, furent acceptés les tableaux de Pissarro, Renoir et Monet.

En 1866, tous – Monet, Bazille, Renoir, Sisley et Pissarro – virent leurs tableaux acceptés. Pissarro fut particulièrement remarqué, dans un compte rendu du Salon, par le jeune auteur Émile Zola. Zola écrivait que personne ne parlerait de Pissarro parce qu’il n’était pas connu, et que son tableau ne plairait à personne parce que son objectif était la vérité de la vie. Peut-être les tableaux des futurs impressionnistes étaient-ils parfois admis au Salon, précisément parce que personne encore ne les connaissait. Le jury de 1867 se montra sévère avec les jeunes peintres : Bazille fut refusé et, parmi les nombreux tableaux présentés par Monet, un seul fut pris. Zola, qui dans ses comptes rendus s’orientait sur les jeunes, comme s’il n’avait pas remarqué les peintres de l’école classique, écrivit à un ami que le jury, irrité par son « Salon », avait fermé ses portes à tous ceux qui cherchaient de nouvelles voies. En revanche, au Salon de 1868, se retrouvèrent des tableaux des cinq artistes – Monet, Renoir, Bazille, Sisley et Pissarro. Néanmoins, tous voulaient, de plus en plus, exposer en dehors du Salon.

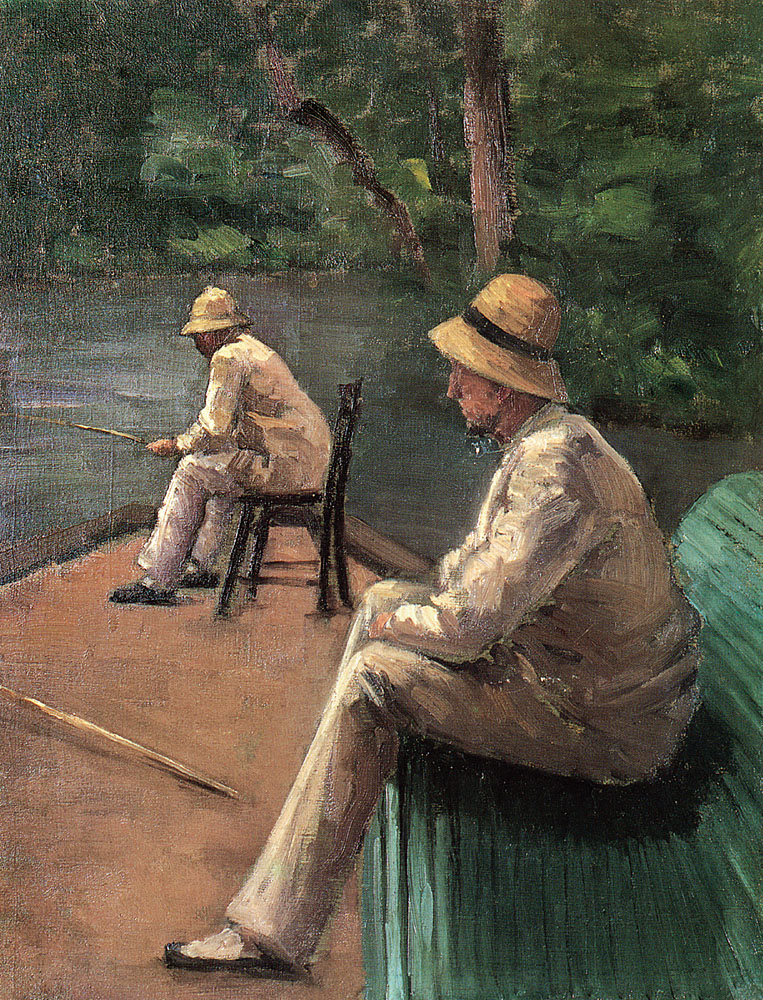

Partie de bateau ou Canotier au chapeau haut de forme, vers 1877-1878

Huile sur toile, 90 x 117 cm. Collection privée

Probablement l’idée d’une exposition à part leur fut suggérée par l’exemple de Courbet. Il fut le premier à la concrétiser en édifiant à la hâte, en 1865, sur les Champs-Élysées, à proximité de l’Exposition universelle, un baraquement portant l’écriteau « Pavillon du réalisme », éveillant un vif intérêt de la part du public. « On donne de l’argent pour aller au théâtre et au concert, disait Courbet ; mes tableaux ne sont-ils pas un spectacle ? Je ne chercherai jamais à vivre de la faveur des gouvernements… Je ne m’adresse qu’au public. » Les futurs impressionnistes voulaient aussi attirer l’attention sur eux. Leurs modestes petits paysages, même quand ils se retrouvaient au Salon, n’étaient remarqués que par les amis proches. En avril 1867, Frédéric Bazille écrivait à ses parents :

« Nous avons résolu de louer chaque année un grand atelier où nous exposerons nos œuvres en aussi grand nombre que nous le voudrons. Nous inviterons les peintres qui nous plaisent à envoyer des tableaux. Courbet, Corot, Diaz, Daubigny et beaucoup d’autres […] nous ont promis de nous envoyer des tableaux et approuvent beaucoup notre idée. Avec ces gens-là, et Monet qui est plus fort qu’eux tous, nous sommes sûrs de réussir. Vous verrez qu’on parlera de nous. »

Il apparut que l’organisation d’une exposition n’était pas une si simple affaire : il fallait de l’argent et des relations. Un mois après, Bazille écrivait à son père :

« Je t’ai parlé du projet de quelques jeunes gens de faire une exposition à part. En nous saignant autant que possible, nous sommes arrivés à réunir une somme de deux mille cinq cents francs, qui n’est pas suffisante. Nous sommes donc forcés de renoncer à ce que nous voulions faire. Il faut rentrer dans le giron de l’adminis-tration, dont nous n’avons pas sucé le lait, et qui nous renie. »

Au printemps 1867, Courbet et Édouard Manet ouvraient chacun leur exposition personnelle, le jury du Salon ayant refusé les tableaux qu’ils voulaient y exposer. Ces exemples inspirèrent les jeunes peintres et l’idée d’une exposition à part ne fut pas oubliée ; elle mûrissait peu à peu tandis qu’ils travaillaient.

Les amis des futurs impressionnistes craignaient les conséquences d’une telle exposition. Le célèbre critique Théodore Duret leur conseilla de continuer à rechercher le succès au Salon. Il estimait qu’il leur serait impossible de parvenir à la célébrité grâce à des expositions collectives : de telles expositions ne seraient pas fréquentées par un large public, mais seulement par les artistes et les admirateurs qui les connaissaient déjà. Duret leur conseillait de choisir, pour le Salon, des tableaux plus finis, avec un sujet et une composition traditionnels et des coloris pas trop clairs, c’est-à-dire de rechercher un compromis avec l’art officiel. Il semblait à Duret qu’ils ne pourraient faire sensation, et s’attirer l’attention du public et de la critique qu’au Salon. Certains d’entre eux s’efforcèrent de transiger. En 1872, Renoir peignit un énorme tableau Cavaliers dans le bois de Boulogne, qui prétendait au statut de portrait mondain d’apparat. Le jury le refusa et le tableau de Renoir fut exposé au Salon des Refusés, qui avait rouvert ses portes, comme en 1863. Lorsque arriva le moment d’organiser l’exposition, Bazille n’était plus au nombre des vivants – il avait péri en 1870, à la guerre franco-allemande – et l’audacieux et décidé Claude Monet prit la tête du groupe des jeunes peintres. Selon ce dernier, il leur fallait faire sensation et remporter le succès à leur propre exposition, et les autres partagèrent son avis.

Vue de toits (effet de neige) ou Toits sous la neige, vers 1878

Huile sur toile, 64 x 82 cm. Musée d’Orsay, Paris

Les Orangers, 1878

Huile sur toile, 157 x 117 cm. Collection John A. et Audrey Jones Beck, The Museum of Fine Arts, Houston

Périssoires sur l’Yerres, 1878

Huile sur toile, 157 x 113 cm. Musée des Beaux-Arts de Rennes, Rennes

Canotier ramenant sa périssoire, bord de l’Yerres, 1878

Huile sur toile, 73,7 x 92,7 cm. Collection de M. et Mme. Paul Mellon, Virginia Museum of Fine Arts, Richmond

Baigneur s’apprêtant à plonger, bords de l’Yerres, vers 1878

Huile sur toile, 117 x 89 cm. Collection privée, États-Unis

Autoportrait dans le parc à Yerres, avant 1879

Huile sur toile, 64 x 48 cm. Collection Joseph Ker Bratt, Petit Gennevilliers

Exposer à part était tout de même un peu effrayant et ils essayèrent d’inviter autant de leurs amis que possible. En fin de compte, le groupe des exposants s’avéra assez varié. Outre quelques partisans de la nouvelle peinture, se joignirent à eux des peintres assez éloignés d’elle par leur manière. Edgar Degas, qui s’était joint à eux à ce moment-là, se montra particulièrement actif quand il s’agit de recruter des participants à l’exposition.

Il réussit à attirer ses amis, les sculpteurs et graveurs Lepic et Joseph de Nittis, fort populaires au Salon. Degas s’employa à persuader le peintre mondain le plus marquant, James Tissot, et son ami Legros, qui vivaient à Londres, de se rallier à eux, mais cela sans succès. Sur l’invitation de Pissarro, se joignit à eux un fonctionnaire de la compagnie orléanaise des chemins de fer, Armand Guillaumin, qui peignait des paysages en plein air. C’est également Pissarro qui amena à l’exposition Paul Cézanne, qui arrivait de sa ville natale d’Aix-en-Provence. Ce jeune homme, dès ses premières œuvres, non seulement ne suivit pas la voie officielle, mais ne partagea pas non plus les vues des impressionnistes. C’est peut-être justement sa participation qui fit peur à Édouard Manet, qui avait été, bien sûr, invité en premier. D’après des contemporains, Manet aurait dit que jamais il n’exposerait en compagnie de Monsieur Cézanne. Mais il n’est pas impossible que Manet ait tout simplement préféré une autre voie. Selon Claude Monet, Manet les exhortait, Renoir et lui, à poursuivre leurs tentatives de conquérir le Salon. Il trouvait que le Salon représentait le meilleur champ de bataille. Degas estimait que ce qui avait empêché Manet de se joindre à eux, c’était sa vanité.

« Le mouvement réaliste n’a plus besoin de lutter avec d’autres, disait-il, il est, il existe, il doit se montrer à part. Il faut un salon réaliste. Manet ne comprend pas ça. Je le crois décidément beaucoup plus vaniteux qu’intelligent. »

Finalement, ni Manet ni son meilleur ami, Henri Fantin-Latour, n’exposèrent aux côtés des jeunes. L’idée d’une exposition séparée fit peur même à Corot, qui pourtant appréciait leur peinture ; il dissuada le jeune paysagiste Antoine Guillemet d’y participer. Le seul peintre qu’il ne réussit pas à en dissuader, fut la courageuse Berthe Morisot, élève de Corot et Manet, qui à ce moment-là avait, elle aussi, rejoint les futurs impressionnistes.

Trouver un local pour l’exposition fut un problème assez difficile à résoudre. Pour louer une salle à de jeunes peintres, non seulement totalement inconnus, mais encore ayant la prétention de braver le Salon officiel, il fallait prendre des risques.

« Nous étions depuis quelques temps systé-matiquement refusés par le jury sus-désigné, mes amis et moi, se souvenait plus tard Claude Monet. Que faire ? Ce n’est pas tout de peindre, il faut vendre, il faut vivre. Les marchands ne voulaient pas de nous. Il nous fallait pourtant exposer. Mais où ? »

La solution fut trouvée de façon inattendue. « Nadar, le grand Nadar, qui est bon comme du pain, nous prêta le local », racontait Monet.

Un des historiens du XIXe siècle disait que Nadar était connu partout, à Londres autant qu’à Paris, en Australie autant qu’en Europe. Nadar était le pseudonyme de Gaspard Félix Tournachon, journaliste, écrivain, dessinateur et caricaturiste. Photographe remarquable, il fit des portraits photographiques de nombre de ses grands contemporains, parmi lesquels Alexandre Dumas, George Sand, Charles Baudelaire, Eugène Delacroix, Honoré Daumier, Gustave Doré, Giacomo Meyerbeer, Charles Gounod, Richard Wagner, Sarah Bernhardt et bien d’autres. Mais ce n’est pas seulement ainsi qu’il acquit sa renommée. Il était aussi un aéronaute intrépide. Pendant la guerre franco-allemande, Nadar passait en ballon par-dessus les lignes allemandes pour livrer le courrier en provenance du Paris assiégé et, en 1871, c’est lui qui, dans son ballon, fit sortir Gambetta de la capitale.

Nadar fut le premier à photographier Paris de la hauteur d’un vol d’oiseau, du haut d’un aérostat. Il fut aussi le premier à photographier les catacombes de Paris, ouvertes au milieu du XIXe siècle. L’atelier de photographie que Nadar céda aux futurs impressionnistes se trouvait dans le centre même de Paris, au deuxième étage du 35, boulevard des Capucines.

Boussy-Saint-Antoine – La Moisson – Paysage aux cinq meules, avant 1879

Huile sur carton, 25 x 32 cm. Collection privée

Meaux : le vieux chapitre, effet de soleil, avant 1879

Huile sur carton, 37 x 49 cm. Collection privée

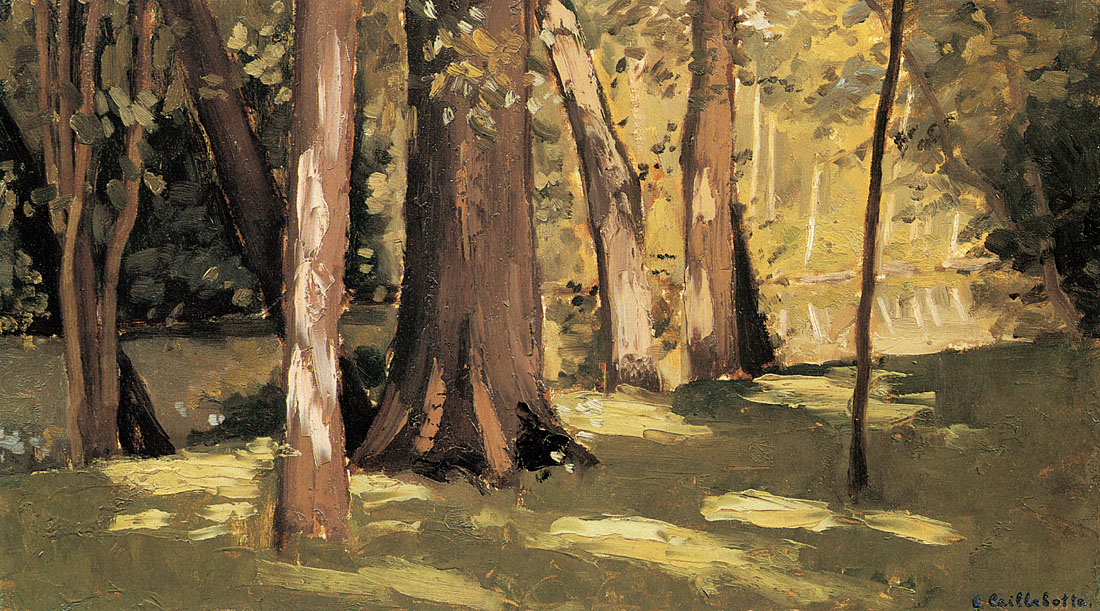

Yerres – Bois de la Grange : l’allée du grand « Ah ! Ah ! », avant 1879

Huile sur toile contrecollée sur carton, 31 x 43 cm. Collection privée

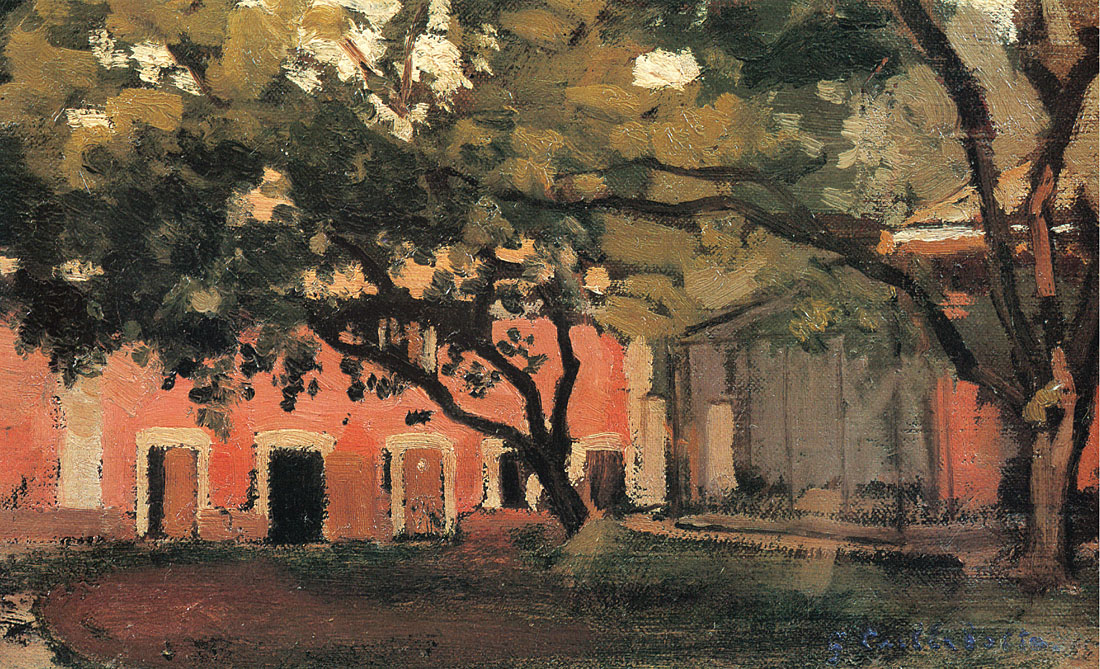

Yerres, le Casin : partie de la façade sud, avant 1879

Huile sur toile, 81 x 65 cm. Collection privée

Yerres – Allée sous-futaie dans le parc, avant 1879

Huile sur toile contrecollée sur carton, 43 x 31 cm. Collection privée

Yerres – Camille Daurelle au pied d’un chêne, avant 1879

Huile sur carton, 43 x 32 cm. Collection privée

Yerres – Militaires au bois, avant 1879

Huile sur toile contrecollée sur carton, 40 x 30 cm. Collection privée

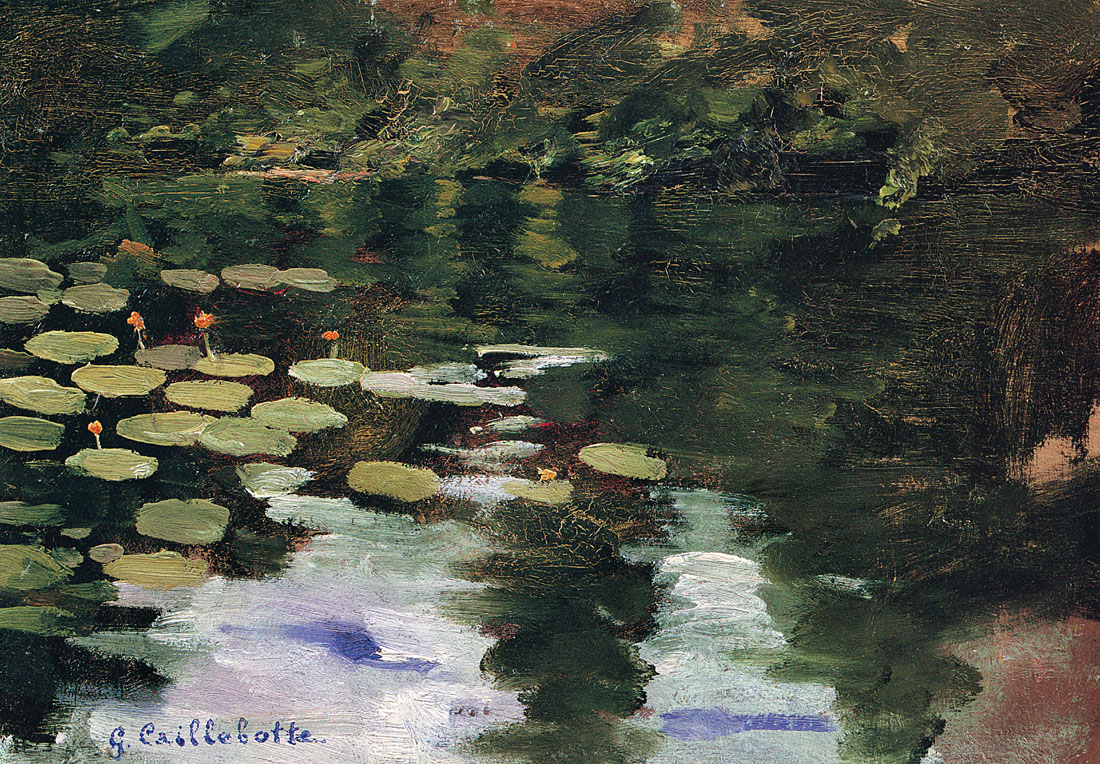

Yerres, sur l’étang : nymphéacées, avant 1879

Huile sur carton, 19 x 28 cm. Collection privée, Paris

Yerres à travers le bosquet : la Ferme ornée, avant 1879

Huile sur toile, 32 x 25 cm. Collection privée

Ce n’était pas les immenses salles qui abritaient d’habitude les expositions du Salon.

« Les salons, tendus de laine brun-rouge, sont extrêmement favorables aux peintures, écrivait le critique Philippe Burty. Elles reçoivent le jour de côté, comme dans les appartements. Elles sont toutes isolées, ce qui les encadre à leur avantage. »

Les toiles de dimensions modestes, perdues au milieu des énormes tableaux du Salon, trouvaient ici des conditions optimales pour « la libre manifestation des données personnelles ». On réunit, pour l’exposition, cent soixante-cinq travaux de trente artistes assez dissemblables. Aux côtés des quatre élèves de Gleyre, exposèrent Edgar Degas, Berthe Morisot et Paul Cézanne. À eux se joignirent le graveur Félix Braquemont ; un ami d’Édouard Manet, Zacharie Astruc ; l’aîné des amis de Claude Monet, le paysagiste du Havre Eugène Boudin ; un ami de Degas, le sculpteur et graveur Ludovic-Napoléon Lepic.

Le très mondain Giuseppe de Nittis ne résista pas non plus aux incitations de Degas. Les noms des autres participants de cette première exposition ne disaient pas grand-chose à leurs contemporains et ne sont pas restés dans l’histoire de l’art. Degas proposa qu’on appelât leur association « Capucin », du nom du boulevard : ce mot n’était pas provocateur et ne prétendait pas à un sens politique ou hostile au Salon.

Finalement, ils adoptèrent le nom de « Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs, graveurs, etc. ». Philippe Burty disait :

« Le groupe qui s’offre ainsi à la discussion poursuit, avec des visées personnelles très reconnaissables, un but d’art commun : dans le procédé, le rendu de la large lumière du plein air ; dans le sentiment, la netteté de la sensation première. »

Cependant, toutes ces qualités ne trouvèrent leur expression que dans les œuvres des quelques peintres qui sont restés dans l’histoire de l’art sous le nom d’impressionnistes.

Le terme d’« impressionnisme » ne désignait pas seulement un courant dans l’art français, mais aussi, en fait, une nouvelle étape dans le développement de la peinture européenne. Il marqua la fin de sa période classique, qui avait commencé à l’époque de la Renaissance.

Les impressionnistes ne rompaient pas entièrement avec les théories de Léonard de Vinci et les règles selon lesquelles toutes les académies européennes avaient formé leurs peintres pendant plus de trois siècles. Tous les impressionnistes avaient, plus ou moins, suivi les leçons de professeurs de l’école traditionnelle. Chacun d’entre eux avait ses référents parmi les peintres des générations antérieures.

Toutefois, pour eux, l’essentiel avait changé : leur vision du monde et l’idée qu’ils se faisaient d’un tableau. Ils mirent en doute son côté littéraire, la nécessité de toujours baser un tableau sur une histoire et, par conséquent, son lien avec les sujets historiques ou religieux. Ils se choisirent le genre du paysage, qui n’a de lien qu’avec la nature : c’est par le paysage que presque tous commencèrent leur itinéraire artistique.

Ce genre faisait appel non à l’imagination, mais à l’observation, et seulement à l’observation. De là provenait cette nouvelle vision que l’artiste avait de la nature, qui était la conséquence logique de toute son expérience picturale antérieure. Pour voir la nature, il était impossible de travailler entre les quatre murs de son atelier ; aussi sortirent-ils en plein air et s’installèrent avec leurs chevalets directement dans la forêt et dans les champs.

L’observation attentive de la nature revêtit une force jusque-là insoupçonnée. Si le paysage naturel ne concordait pas avec la conception traditionnelle de la composition d’un tableau et du rendu de la perspective, cela signifiait qu’il fallait rejeter les règles académiques et obéir à la nature. Si l’ancienne technique picturale empêchait de rendre la vérité qu’ils avaient découverte dans la nature, alors il fallait modifier cette technique. Dans leurs œuvres apparut un nouveau genre de tableau, qui n’avait pas le fini traditionnel et rappelait souvent une étude rapide à la peinture à l’huile. Cependant, les impressionnistes n’avaient pas de nouvelle théorie esthétique qui pût remplacer l’ancienne. Leur seule, mais ferme conviction, c’était que pour parvenir à la vérité en art, on pouvait utiliser n’importe quel moyen. « Ils prétendaient, ces audacieux, qu’on peut faire œuvre d’artiste sans professer ni pratiquer un respect religieux des théories d’école et des traditions de métiers », écrivait un critique, trois ans après la première exposition des impressionnistes, en 1877. « À ceux qui leur demandaient de formuler un programme, ils répondaient cyniquement qu’ils n’avaient pas de programme. Ils se contenteraient de transmettre au public les impressions de leur esprit et de leur cœur, sincèrement, naïvement, sans retouche. »

Yerres – Dans la Ferme ornée : intérieur d’une remise, avant 1879

Huile sur toile, 31 x 43 cm. Collection privée

Yerres – Dans la Ferme ornée : la volière, avant 1879

Huile sur toile, 16 x 26 cm. Collection privée

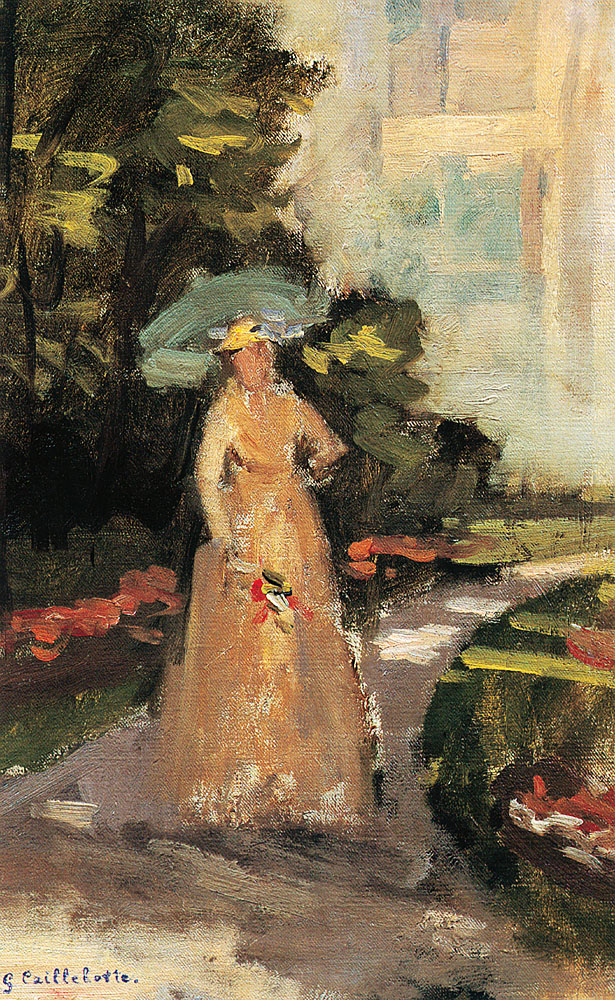

Yerres – Femme à l’ombrelle dans une allée, avant 1879

Huile sur toile, 39 x 29 cm. Collection privée

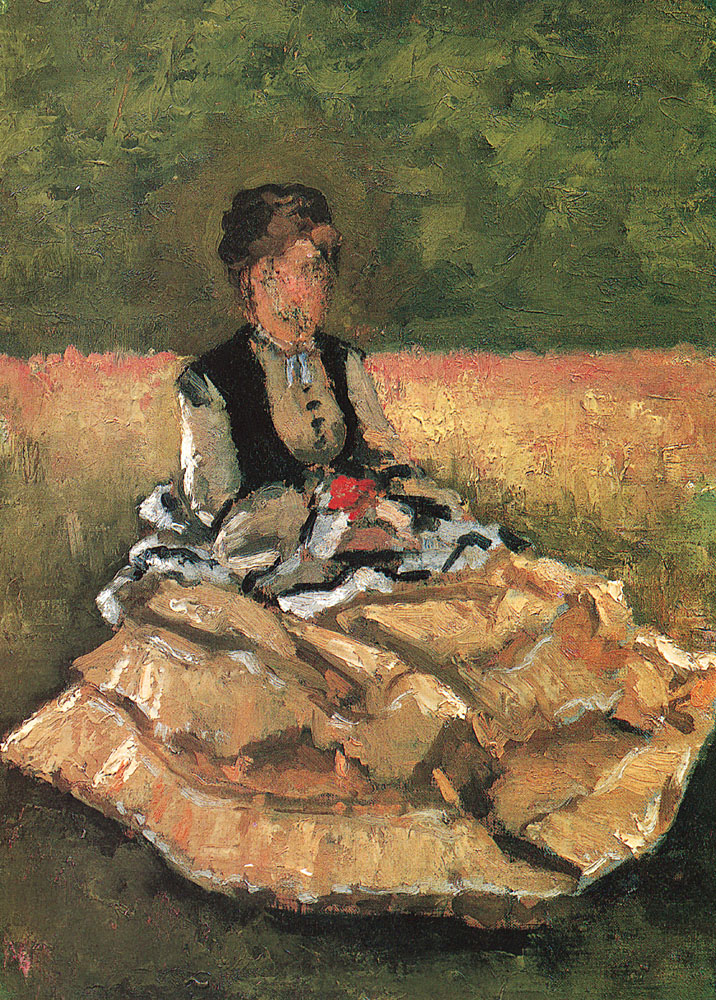

Yerres, sur l’herbe ou Femme assise sur l’herbe, avant 1879

Huile sur toile, 42 x 31 cm. Collection privée

Yerres, la pelouse dans le parc d’une allée, avant 1879

Huile sur toile, 24 x 36 cm. Collection privée

Gousses d’ail et couteau à l’angle d’une table, avant 1879

Huile sur toile, 26 x 35 cm. Collection privée

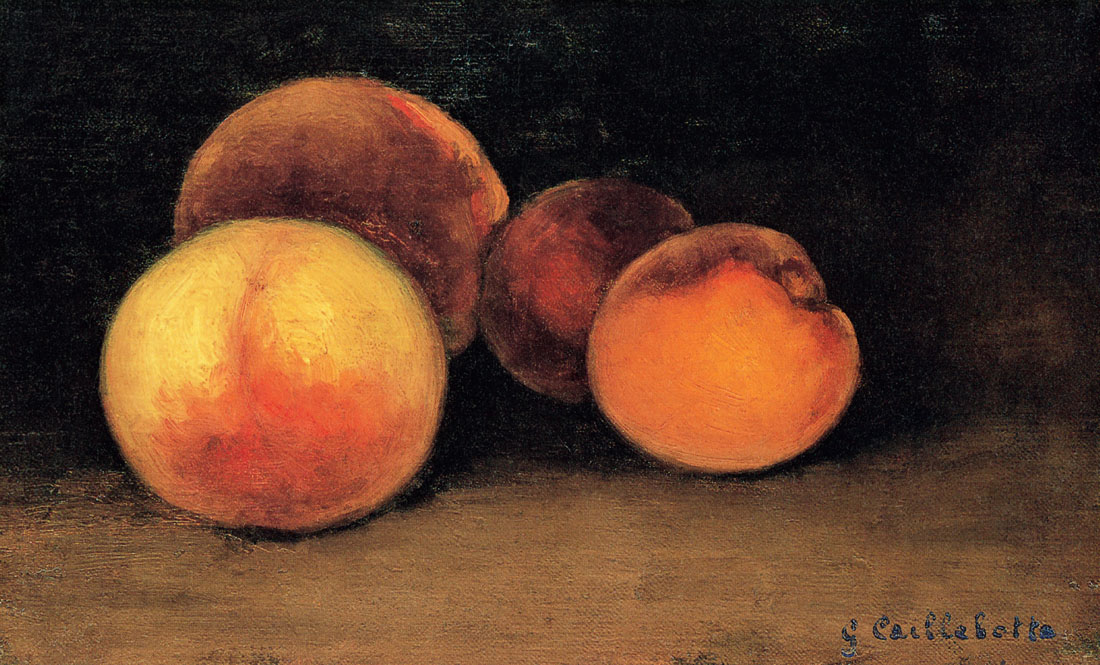

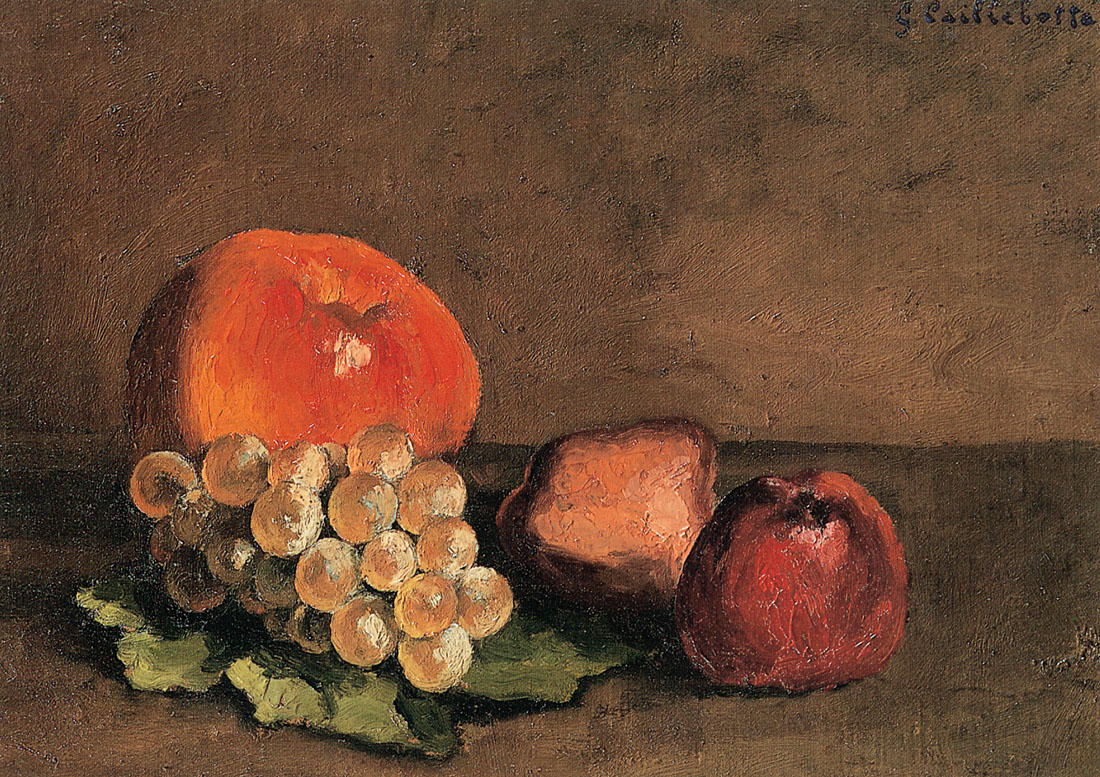

Pêches, pommes et raisins sur une feuille de vigne, avant 1879

Huile sur toile, 21 x 31 cm. Collection privée

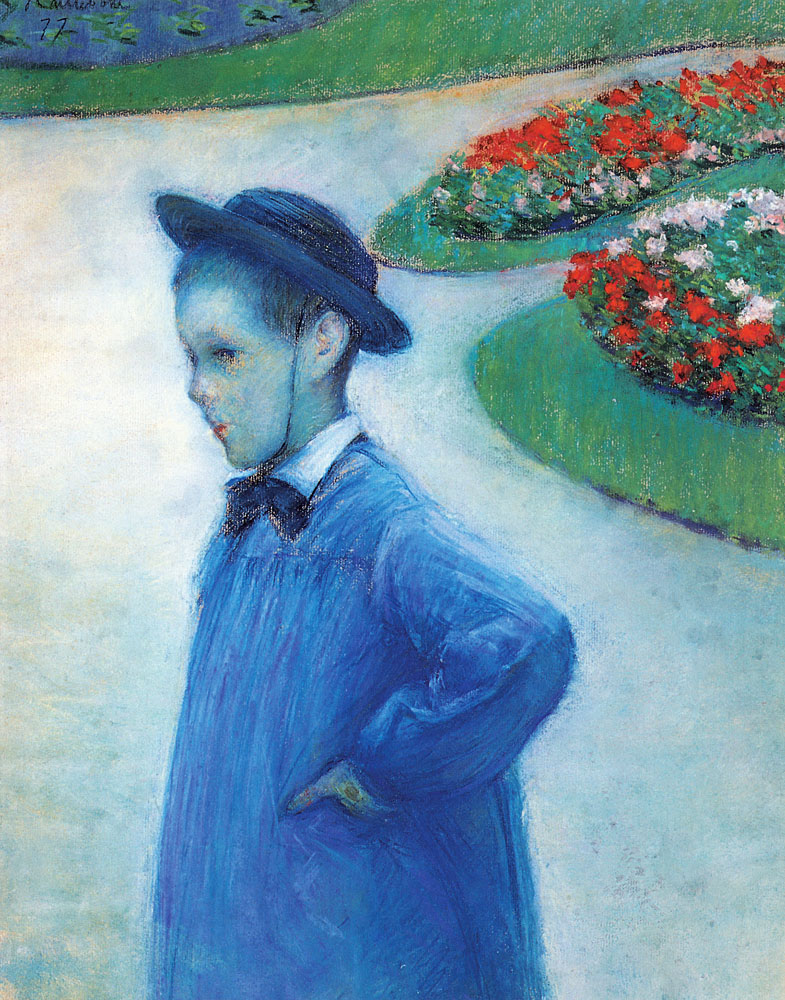

Gustave Caillebotte (1848-1894) est l’une des figures phares du mouvement impressionniste français. Il ne fut pas qu’un peintre passionné qui donna naissance à cinq cents peintures : mécène, financier et organisateur de nombreuses expositions, il fut aussi un grand soutien pour les artistes de son époque. Néanmoins, il est l’un des peintres impressionnistes les plus méconnus.

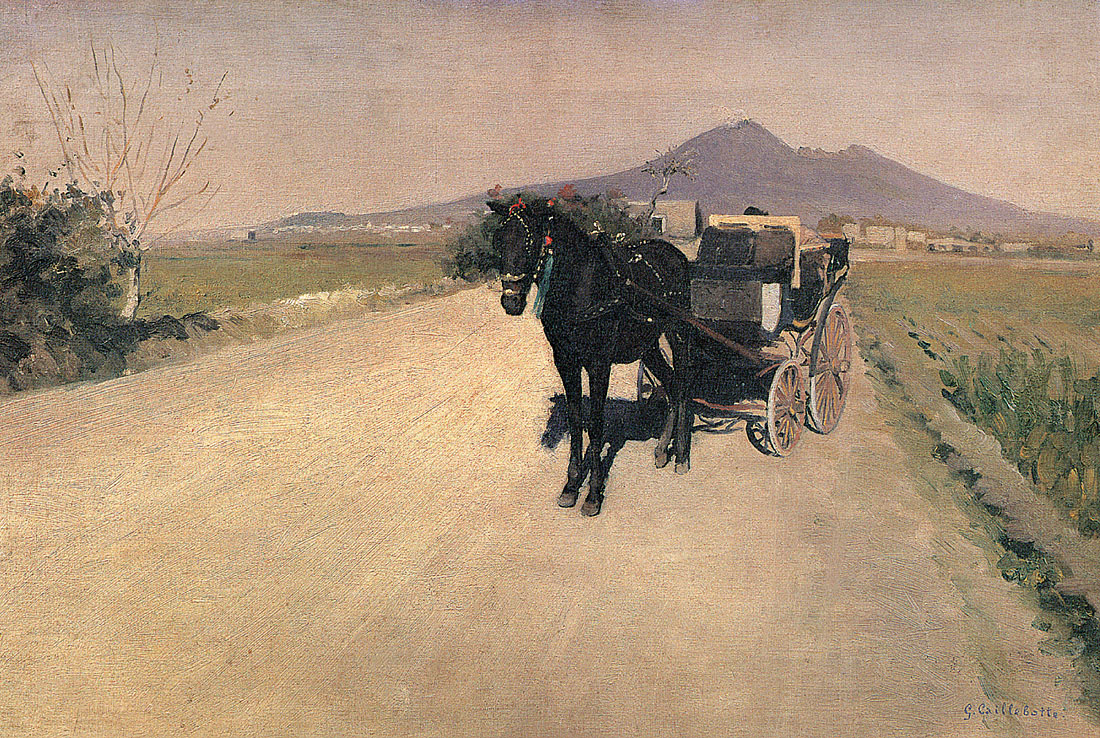

Gustave Caillebotte, né le 19 août 1848, fut l’aîné des trois fils d’un marchand de textiles, juge et grand propriétaire immobilier, deux fois veuf, Martial Caillebotte, et de sa troisième femme Céleste Daufresne à Paris, où il grandit dans la haute bourgeoisie. Le niveau de vie aisé de sa famille se reflète dans un grand nombre de ses peintures, ainsi que la vie des quartiers bourgeois proches de Paris et les nombreuses pérégrinations de sa famille à Yerres. À la fin de ses études au lycée public Louis-le-Grand à Vanves, Caillebotte entame des études de droit. Après une brève mobilisation lors de guerre franco-prussienne (1870-1871), il participe à la défense de Paris dans la Garde Mobile. Mais grâce au soutien financier de sa famille, il se retira temporairement afin de préparer son diplôme de licence de droit qu’il obtint avec succès en juillet 1870. En 1872, il accompagna son père en voyage en Italie durant lequel il rendit visite au peintre Giuseppe de Nittis à Naples.

Peu de temps après cette rencontre, émergeaient les premières peintures de Caillebotte, dont Une Route à Naples. La même année, il reçut quelques leçons du peintre français Léon Bonnat, afin de préparer son examen d’entrée à l’École des Beaux-Arts. En 1873, Caillebotte alors âgé de vingt-cinq ans fut reçu, et s’inscrivit à un nombre variés de cours de peinture, mais ne suivit que les cours de dessin enseignés par Adolphe Yvon. Le 25 décembre 1874, le père de l’artiste décède, laissant derrière lui une grande somme d’argent mais également de nombreux biens et immeubles ; fortune qui les laisse à l’abri de toute contingence matérielle. La mère de Caillebotte garde la grande propriété familiale d’Yerres, aujourd’hui accessible au public. Les environs pittoresques d’Yerres et tout particulièrement les berges de la rivière, seront une source d’inspiration pour ses peintures.

Quand son jeune frère meurt à l’âge de vingt-cinq ans, deux ans après la mort de son père, l’artiste rédige son premier testament. Deux ans après le décès de sa mère, les deux frères vendent la propriété familiale d’Yerres. En 1881, Caillebotte devient propriétaire d’une maison de campagne au Petit Gennevilliers.

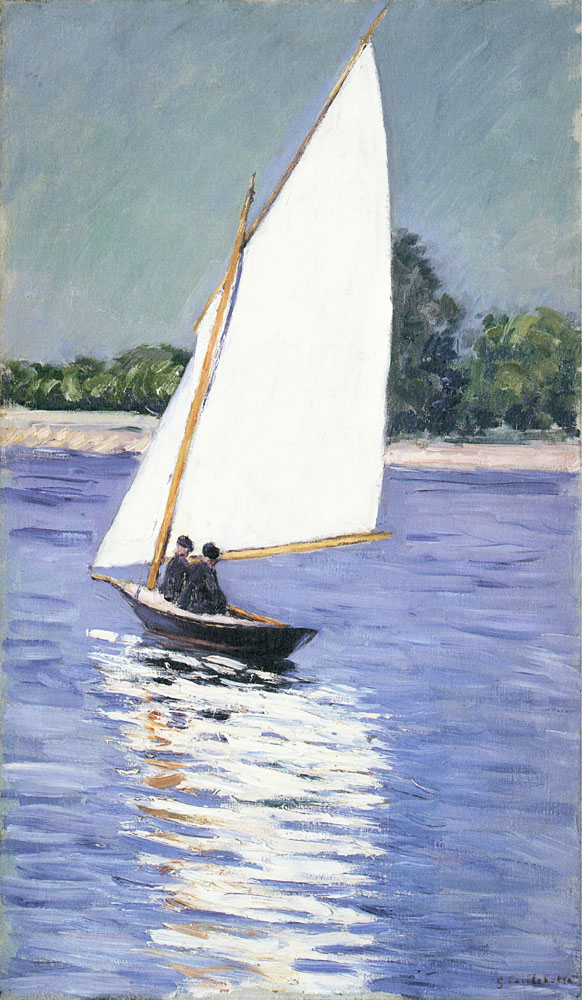

En plus de l’art, Caillebotte partage une autre passion avec son frère cadet, Martial Caillebotte : ils sont tous deux membres du club parisien de voiles le Cercle de la Voile de Paris. Il s’enquiert de nombreuses frégates et il rédige, après avoir reçu le titre de vice-président du club après quatre ans d’adhésion en 1880, les premières réglementations internationales pour le pari de la voile. Sa passion pour les sports nautiques, et tout particulièrement pour la voile que l’on retrouve dans plusieurs tableaux, était si forte qu’il entreprit la construction de bateaux et, en 1885, il fonda sa propre entreprise sous le nom de « Chantier naval de Luce ». Au total, vingt et un yachts seront fabriqués d’après les plans de Caillebotte, et à cette époque, son chantier était considéré comme le plus moderne chantier naval d’Europe. En 1887, après le mariage de son plus jeune frère, Caillebotte quitte l’appartement conjoin-tement habité et déménage dans sa maison de campagne au Petit Gennevilliers, dont les paysages inspirent ses peintures. Pendant qu’il travaille sur la peinture d’un paysage dans son jardin de Gennevilliers, l’artiste a une attaque cérébrale. Caillebotte décède à l’âge de quarante-cinq ans le 21 février 1894. Grâce à l’héritage légué par son père, l’artiste était l’un des principaux soutiens financiers du mouvement français impressionniste. En 1874, Caillebotte aida ses camarades d’études Edgar Degas, Claude Monet et Pierre Auguste Renoir à organiser la première exposition du groupe impressionniste à Paris qui ouvrira ses portes la même année. En 1876 et les années suivantes (1877, 1879, 1880 et 1892), il organisa et finança les expositions du groupe.

L’artiste acheta pléthore de tableaux à ses amis – et bien souvent à des prix supérieurs que ceux qui lui était proposés – et se constitua ainsi une importante collection d’œuvres impressionnistes. Lorsque Monet traversa une crise financière dans les années 1880, Caillebotte paya le loyer de son atelier de peinture, lui acheta des toiles ainsi que certaines de ses œuvres et le soutint financièrement. En dehors de ses activités de mécène et de collectionneur, l’artiste était un ami proche des plus grands peintres impressionnistes, comme le prouve un grand nombre de lettres. Ainsi, Monet, Camille Pissarro et Pierre Auguste Renoir étaient ses amis les plus proches.

Rose de jardin et myosotis bleus dans un vase, avant 1879

Huile sur toile, 34 x 26 cm. Collection privée

Nu au divan, vers 1880

Huile sur toile, 129,5 x 195,5 cm. Minneapolis Institute of Arts, Minneapolis

Malgré la dissolution du groupe en 1887, Caillebotte constata que la tradition des dîners réguliers fut maintenue. Ainsi les divers artistes et écrivains restèrent en contact. Leurs rencontres se déroulaient au café Guerbois à Paris, ouvert par Auguste Guerbois (1924-1891) et mentionné dans de nombreuses lettres et archives des partisans du mouvement impressionniste. Ce café était un lieu de rencontre et d’échange pour les artistes, écrivains et amoureux des arts du XIXe siècle. Plus tard, ces célèbres réunions se déroulèrent plutôt au café de la Nouvelle Athènes qui attirait les plus grands artistes du mouvement romantique et au café Riche dans lequel une réunion par mois était organisée et où Caillebotte avait pour habitude de payer la note pour tous ses convives.

Après sa mort, l’artiste fit donation de sa collection d’art, qui comprenait soixante-sept œuvres, au musée du Luxembourg à Paris. Trop en avance sur son temps et donc incompris, seule la moitié de sa collection fut acceptée après deux années de négociations et exposée plus tard dans la nouvelle annexe du musée.

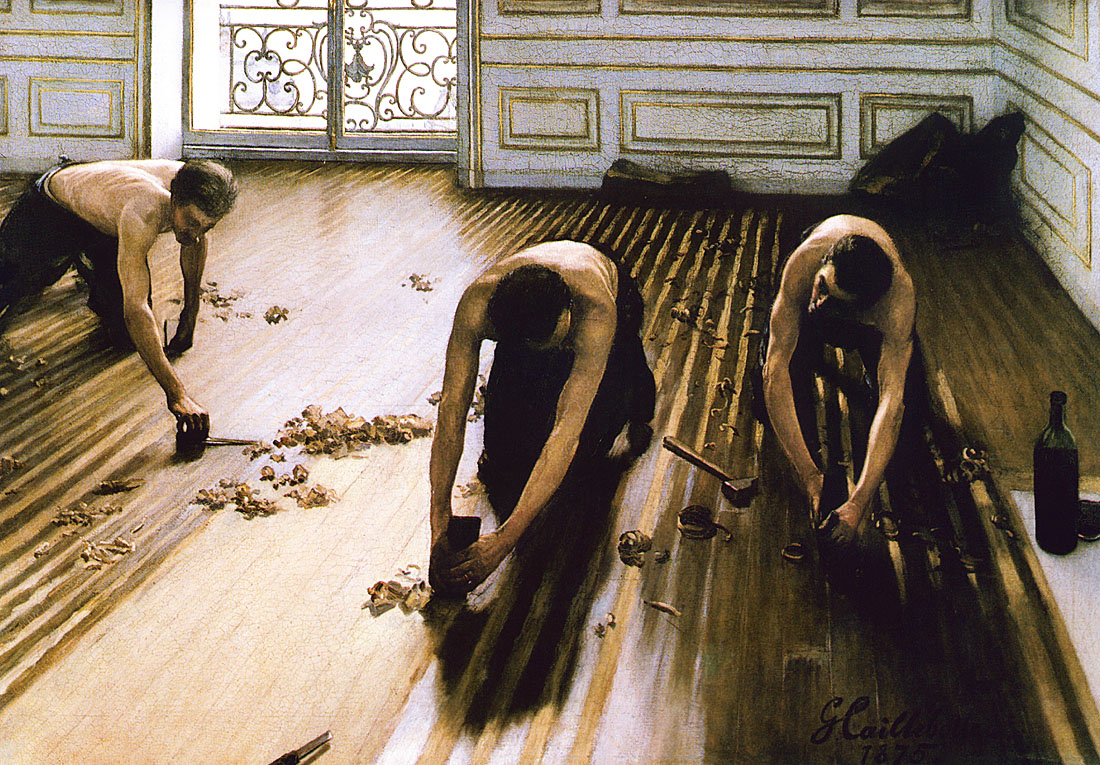

En 1937, le musée du Luxembourg disposa la collection au Palais de Tokyo, le nouveau bâtiment du musée national d’Art moderne. La collection impressionniste de Caillebotte, connue sous le nom de « Legs Caillebotte », fut transférée au musée d’Orsay où elle réside aujourd’hui encore. Parmi ses œuvres, on trouve notamment deux peintures de Caillebotte, Les Raboteurs de parquet (1875) et Toits sous la neige (1878), que Renoir, ami et exécuteur testamentaire de l’artiste, ajouta plus tard à la collection. Une grande partie de son travail est toujours la propriété de sa propre famille. L’exacte composition de sa collection, qui inclue le travail des artistes tels qu’Edgar Degas, Paul Cézanne, Édouard Manet, Claude Monet, Pierre Auguste Renoir, Camille Pissaro et Alfred Sisley, est aujourd’hui difficile à reconstituer. Il semblerait que Caillebotte ait commencé ses activités de collectionneur en 1876. Cette même année, il fit l’acquisition du premier travail de sa dernière collection : la peinture à l’huile de Monet Un Coin d’appartement de 1876, qui est aujourd’hui exposée au musée d’Orsay. De nombreuses œuvres de Renoir, représentant l’apogée du mouvement impressionniste, sont en partie présentes dans la collection Caillebotte.

La collection de Caillebotte est la preuve du bon goût et de la finesse du jugement de l’artiste. Dans sa collection, on retrouve une grande partie du travail des artistes que l’on considère aujourd’hui comme les maîtres de la fin du XIXe siècle. Bien que tous les artistes représentés dans sa collection appartiennent aux impressionnistes, chacun d’entre eux à pris sa propre direction et représente une période particulière de ce mouvement. Contrairement aux autres impressionnistes français, le style artistique de Caillebotte était plus emprunt de réalisme et fut le premier à s’inspirer de la photographie. Cependant, Caillebotte savait allier avec habileté le style réaliste proche de la photographie, aux influences nouvelles. À la différence de ses contemporains impressionnistes, qui avaient coutume d’apporter leur chevalet à l’extérieur afin de représenter les paysages et scènes de la vie quotidienne de manière spontanée, Caillebotte préférait dessiner et réaliser des croquis à l’huile qu’il emportait dans son atelier et lui servaient de modèles.

Pendant longtemps, on sous-estima le talent de Caillebotte. En 1875, son tableau Les Raboteurs de parquet est refusé au Salon, le sujet heurtant par son extrême quotidien — c’est aujourd’hui l’une de ses plus célèbres œuvres présentées au musée d’Orsay. Le rejet de cette œuvre amorça le désir de Caillebotte de créer sa propre exposition indépendamment du conventionnel Salon. La minutieuse représentation des raboteurs de parquets et de leur gestuelle confère à cette œuvre le statut de chef-d’œuvre. Sachant qu’il était financièrement indépendant et que sa vie ne dépendait pas de la vente de ses œuvres, le peintre était capable de déterminer les justes motifs de son travail.

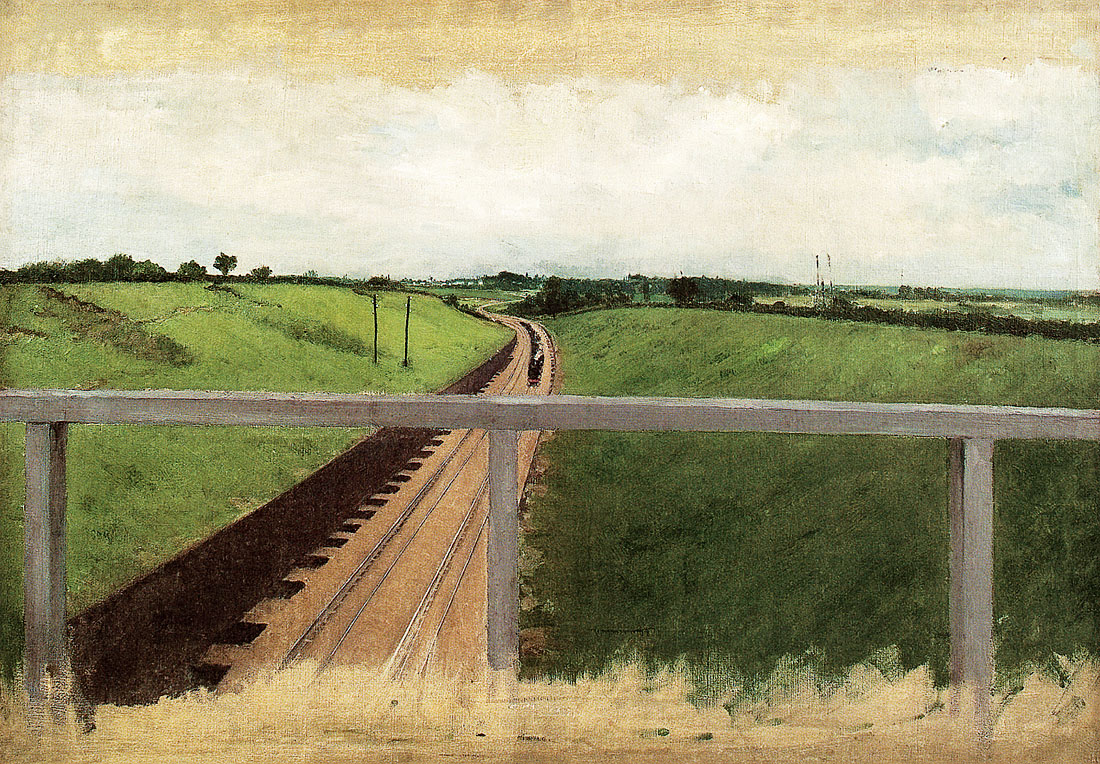

Caillebotte choisit de se concentrer sur les jardins et les paysages, les reflets de la lumière sur l’eau avec les pédalos et les voiliers, sur le nouvel urbanisme parisien entreprit par l’architecte Georges-Eugène Haussmann (1809-1891), où des piétons élégamment habillés déambulent sur les nouveaux boulevards parisiens, et d’autres scènes de la vie courtoise et citadine de son temps.

Fruits à l’étalage, vers 1881-1882

Huile sur toile, 76,5 x 100,6 cm. Sidney and Esther Rabb Gallery, Museum of Fine Arts, Boston

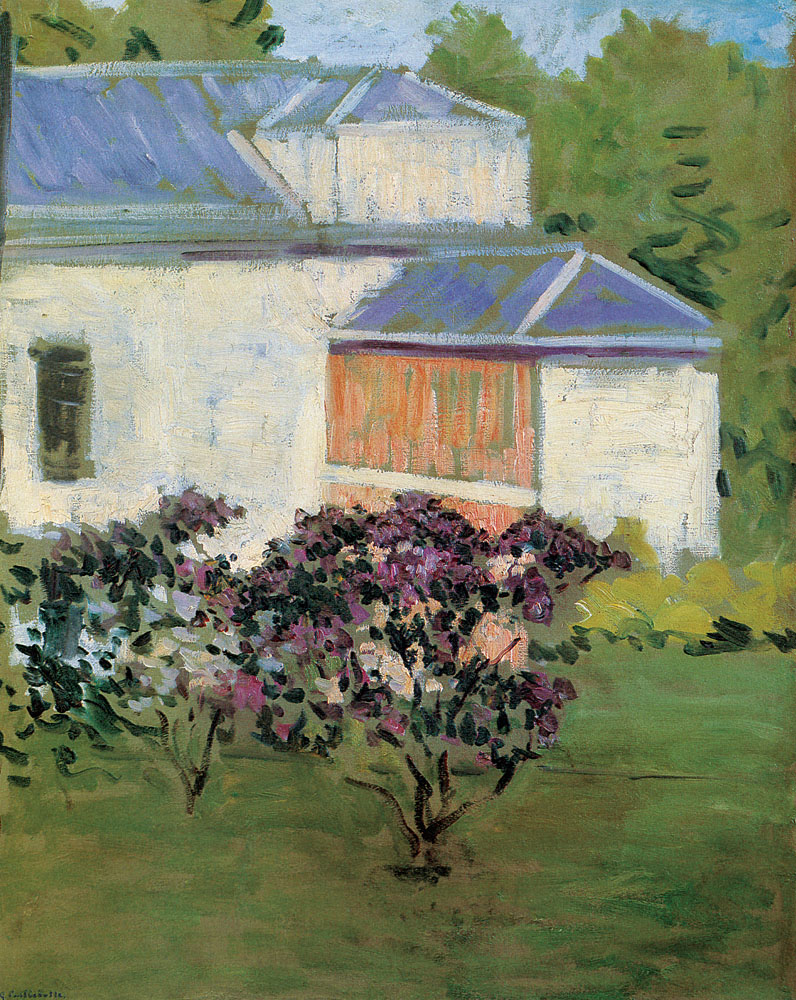

Le Petit Gennevilliers ; la facade au sud-est de l’atelier de l’artiste sur le jardin au printemps

Huile sur toile, 80 x 65 cm. Collection privée, Île-de-France

La Maison de l’artiste au Petit Gennevilliers, vers 1882

Huile sur toile, 65 x 54 cm. Collection privée

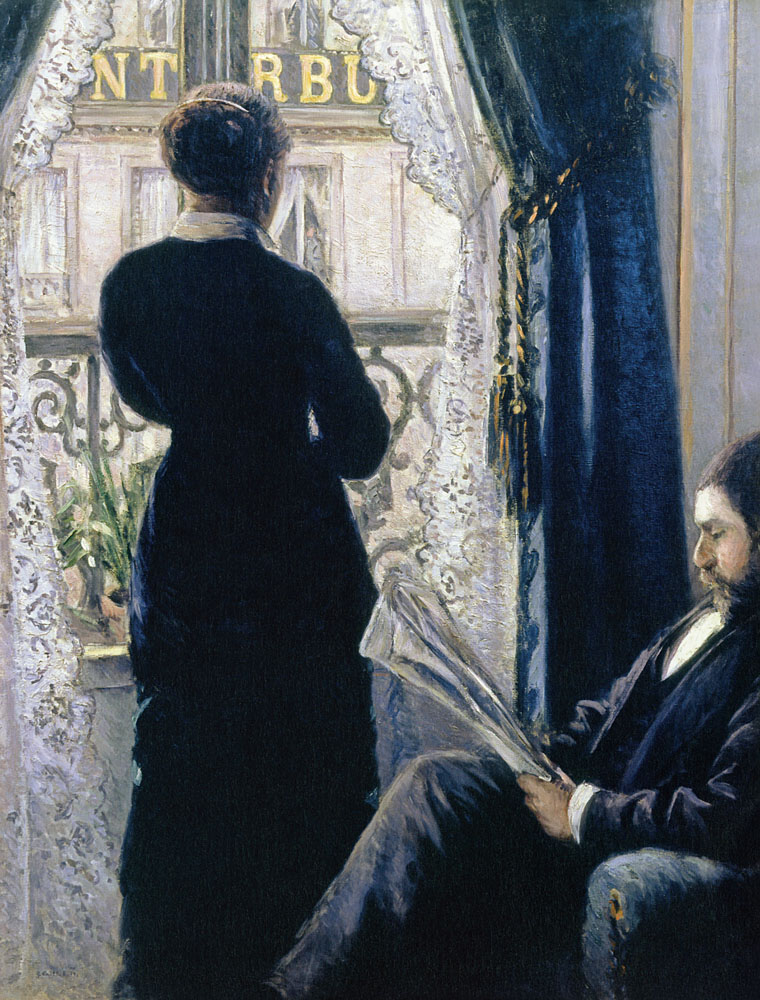

Le réagencement de la capitale française commença dans les années 1850. Dorénavant, le paysage moderne de Paris fut marqué non seulement par une nouvelle architecture des bâtiments, de nombreux petits balcons et des routes droites, mais également par les stations et les constructions en fer du métro parisien, élément largement représenté dans les peintures impressionnistes de Caillebotte.

En 1876, lors de la deuxième exposition des impressionnistes, Caillebotte exposa pour la première fois ses toiles, dont son premier chef-d’œuvre Les Raboteurs de parquet et sept autres peintures.

Émile Zola (1840-1902), qui prendra le parti des impressionnistes vilipendés par la critique et refusés par le jury du Salon, sera critique à l’égard de Caillebotte dont il dénoncera le réalisme photographique lors de la deuxième exposition impressionniste. Le peintre présentera les huit toiles suivantes : Les Raboteurs de parquet, Jeune Homme jouant au piano, Jeune Homme à sa fenêtre, Déjeuner, Après Déjeuner et Deux Jardins. Zola commentera ainsi le talent de Caillebotte dans ses « Lettres de Paris » de juin 1876 :

« Caillebotte a exposé Les Raboteurs de parquet et Un Jeune Homme à sa fenêtre, d’un relief étonnant. Seulement c’est une peinture tout à fait antiartistique, une peinture claire comme le verre, bourgeoise, à force d’exactitude. La photographie de la réalité, lorsqu’elle n’est pas rehaussée par l’empreinte originale du talent artistique, est une chose pitoyable. »

Zola émettra alors un avis nettement plus favorable dans ses « Notes Parisiennes ». En 1877, il fit l’éloge de la reproduction des piétons, et tout particulièrement du couple au premier plan dans la peinture de Caillebotte Rue de Paris par un temps de pluie et note qu’avec un tel talent, l’artiste deviendra probablement l’un des plus hardis du groupe impressionniste.

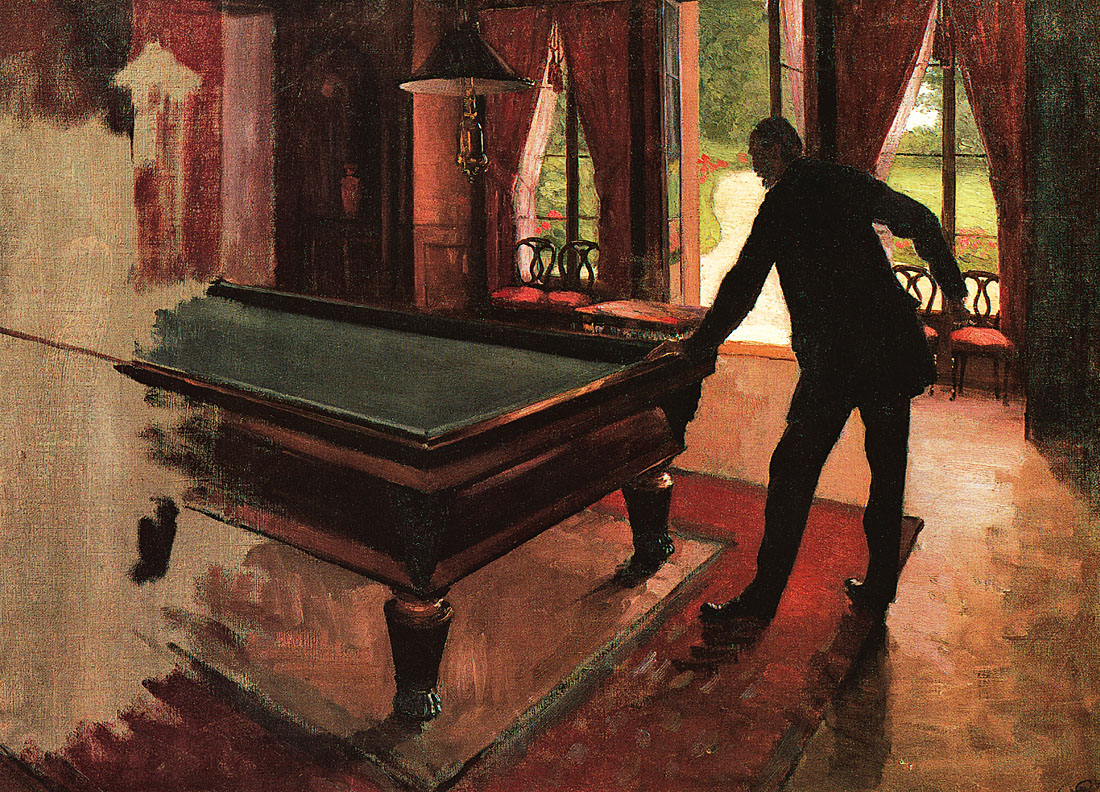

Les personnages au rendu réaliste de Caillebotte sont mis en scène dans des effets de perspective originaux. Particulièrement, en raison de ses forts motifs au premier plan de son travail, la limite entre l’espace de l’image et le véritable espace du spectateur est annulée et l’observateur apparaît au centre de l’imagerie de Caillebotte. Le Rameur au chapeau haut de forme est un bon exemple de l’annulation de la frontière entre l’espace de l’image et l’espace réel. Cette peinture datant de 1877, est l’une des nombreuses représentations de rameurs créées cette même année. Le rameur fait face au spectateur dans sa barque au premier plan à l’avant du tableau. La mise en scène de ce tableau ne laisse apparaître que les jambes du personnage à partir des genoux, la partie inférieure des jambes étant coupée à partir du bord de la toile, et le canot est divisé en deux horizontalement. Ce cadre inhabituel donne au spectateur l’impression qu’il est assis dans le bateau en face du rameur. L’impression d’être à bord du bateau est renforcée par le second bateau en haut à droite dans lequel deux personnages sont assis l’un en face de l’autre. Comme dans la plupart de ses œuvres, l’horizon se situe tout en haut du tableau. La mise au point est déplacée très près du bord à l’avant de la peinture et il y a très peu de distance entre le fond et l’horizon. La peinture a donc une faible profondeur. Cet effet de perspective provoque un sentiment d’oppression lors de l’examen de la peinture. Cela est particulièrement évident dans les œuvres où le point de fuite est totalement absent, comme dans la peinture Canotiers ramant sur l’Yerres. Ici, le spectateur est exposé à l’action directe sans issue. N’existe que le bateau ; les deux rameurs et l’eau, la distance de la rive, la direction à prendre – tout cela semble incertain.

Contrairement à beaucoup d’autres œuvres de Caillebotte, dans le Rameur au chapeau haut de forme, une infime bande du ciel peut être vue dans la partie supérieure de la peinture, et atténue l’effet oppressif de la haute ligne d’horizon. Le coude de la rivière dans le fond et la segmentation qui agite l’ensemble de la peinture produisent une impression incroyable. Certaines des scènes de boulevard parisiens se caractérisent également par une vue de dessus en oblique. Caillebotte utilise une vue en plongée du haut d’un balcon pour la préparation de ses œuvres. Cette manière d’aborder le sujet de ses peintures est complètement nouvelle.

Cette vue d’ensemble, vue en diagonale, ou vue en contre-plongée ainsi que ses gros plans rappellent la photographie contemporaine et en particulier la photographie de son frère cadet. Pendant très longtemps, le public ignorait que la photographie était l’une des grandes passions de Caillebotte. Cela a changé en 2011, lorsque le musée Jacquemart-André organisait à Paris, pour la première fois, une exposition unissant les peintures impressionnistes de Caillebotte, et les photographies de son frère Martial Caillebotte, qui fut compositeur, pianiste et photographe. En 2011, l’exposition Dans l’intimité des frères Caillebotte, Peintre et Photographe confrontait les trente-cinq peintures de Gustave aux cent cinquante photographies de Martial. La comparaison de leurs créations respectives laissait apparaître de nombreuses similitudes dans l’esthétisme et le choix des sujets.

Le Père Magloire sur le chemin de Saint-Clair à Étretat, 1884

Huile sur toile, 65 x 54 cm, Collection privée

Le Petit-Bras de la Seine à Argenteuil, effet de soleil, 1884

Huile sur toile, 82 x 65 cm. Collection privée

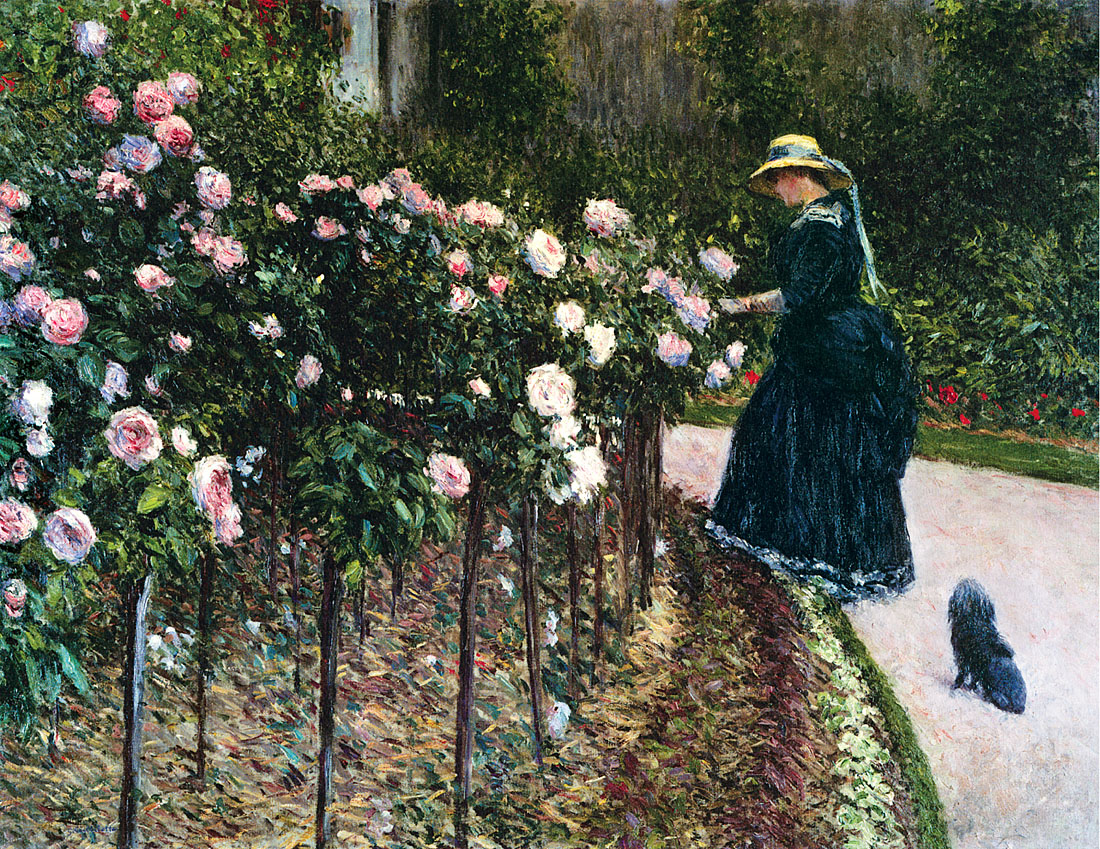

Les Roses, jardin du Petit Gennevilliers, vers 1886

Huile sur toile, 89 x 116 cm. Collection privée, Paris

Comme dans les peintures de son frère, on retrouve dans les photographies de Martial de nombreux paysages, des canotiers, des scènes du quotidien, les vues de Paris et les intérieurs. Il est impossible de savoir si le travail des deux frères s’influençait mutuellement ou si l’un d’entre eux était une source d’inspiration pour l’autre. Martial débute ses recherches sur la photographie dans les années 1890, quelques années avant sa mort. Dans cette même période, la figure masculine qui soutient un parapluie dans le premier plan à droite de la peinture Rue de Paris, temps de pluie en 1877 est considéré comme un autoportrait de Caillebotte, et semble très similaire à une photographie de Martial. En général, l’artiste crée seulement des portraits de ses amis et connaissances. Tout au long de sa carrière, il n’a jamais exécuté un seul portrait commandé.

Les photographies et peintures de Martial nous entraînent dans la vie parisienne du XIXe siècle. Contrairement à Courbet ou Millet, Caillebotte, bourgeois aisé, n’introduit aucun discours social, moralisateur ou politique dans son œuvre. Néanmoins, son travail semble contenir une critique sociale silencieuse. Dans ses peintures, l’artiste dispose ses personnages en grande partie sans interaction et sans relation évidente avec autrui. Les lecteurs représentés semblent absorbés dans leur lecture, des hommes debout sur le balcon, un motif récurrent dans l’œuvre, de Caillebotte regardent au loin, perdus dans leurs pensées.

En comparaison avec leurs semblables, ils agissent avec indifférence et semblent même parfois s’ennuyer. Les visages sont sans expression. Il est étonnant et franchement suspect de constater que le regard de certains des hommes vus de trois-quart soit dirigé vers le spectateur. Les scènes représentées reflètent la solitude et la monotonie de la vie quotidienne. En outre, de nombreuses scènes de la ville disposent d’un contraste noir et blanc, de couleurs plus sobres et d’une lumière terne.

Cependant, ses paysages ont une ambiance conviviale en raison d’un choix de couleurs plus lumineuses et plus chaudes. Dans les premiers tableaux de Caillebotte le style n’est pas impressionniste, mais plutôt une sélection apparemment aléatoire des motifs qui ressemblent à des instantanés de la vie quotidienne ; et en vérité, il s’agissait là d’œuvres plutôt préliminaires pour le peintre.

À la fin des années 1870, le style de Caillebotte subit des transformations. Il offre progressivement une plus grande importance à la représentation de la lumière et de l’atmosphère, et utilise une palette plus légère. Il dérive d’un style réaliste vers un style plus pittoresque. Avec un coup de pinceau plus doux et un choix de couleurs aux contours moins agressifs, il adapte de plus en plus son style aux impressionnistes. L‘influence impres-sionniste sur Caillebotte est particulièrement évidente dans l’intégration de la réflexion de la lumière, notamment dans le phénomène de miroir, qu’il traite souvent. Dans ses œuvres, il a étudié la diversité des surfaces réfléchissantes. Une variété de légers points s’invitent dans nombre de ses peintures. Dans sa répétition des plans d’eau, la lumière et les points de couleurs sont noyés en une masse de couleurs. Le ciel et les arbres qui poussent sur le bord de la rivière se reflètent dans l’eau, le cadre de la fenêtre se reflète sur le parquet lisse, et dans ses scènes de boulevard, les contours des piétons émergent sur les pavés mouillés.

Sa représentation des différentes surfaces touchées par la réfraction de la lumière incidente en différentes couleurs, qui n’apparaissent jamais dans une couleur uniforme, montre une perception impres-sionniste du monde et l’impact qu’elle a eu sur le style de Caillebotte. Dans les années 1890, il a été influencé par l’art japonais, qui représente une source d’inspiration majeure pour les impressionnistes. En ce qui concerne le style de composition et de la peinture de ses œuvres, Caillebotte peut être considéré comme faisant partie de la première période après l’impressionnisme, le néo-impressionnisme. La deuxième période du pointillisme, dont le principal représentant est Georges Seurat (1859-1891), a annoncé son influence dans les dernières œuvres de Caillebotte, qu’il a peintes dans sa maison de campagne au Petit Gennevilliers. Dans les années 1970, le peintre devient enfin reconnu pour la première fois par les collectionneurs américains. Une importante rétrospective se déroule au musée des Beaux-Arts d’Houston et au musée d’Art de Brooklyn à New York d’octobre 1976 à avril 1977. Puis une autre exposition sera relayée à l’institut des Beaux-Arts de Chicago en 1994 et 1995. En 2005, la fondation de l’Hermitage à Lausanne organise une exposition personnelle de l’artiste sous le titre Caillebotte : au cœur de l’impressionnisme. En 2008, une rétrospective majeure a lieu à la Kunsthalle de Brême, au musée Ordrupgaard à Copenhague et se poursuit en 2009 au musée d’Art de Brooklyn à New York.

Caillebotte fut l’un des premiers artistes français qui connut un grand succès aux États-Unis ; un nombre important de ses peintures se trouve aujourd’hui dans les musées américains. Aux États-Unis, il devint le fondateur du mouvement du Nouveau Réalisme. Caillebotte a eu un grand impact sur le travail du peintre new-yorkais Edward Hopper (1882-1967). Ce dernier était l’un des principaux défenseurs du mouvement réaliste américain qui se reflétait très clairement dans ses œuvres, avec l’application de couleurs froides et de scènes urbaines qui retranscrivent notamment la solitude de l’homme moderne. Hopper dépeint également des personnages qui n’ont aucune interaction avec autrui, passant leur journée pensifs à leur fenêtre ou s’oubliant dans leurs lectures. Gustave Caillebotte, dont le talent artistique est parvenu à capturer de précieux instants de la vie parisienne de tous les jours, immerge son spectateur dans l’univers de la fin du XIXe siècle. À travers lui, il émane de ce monde l’anonymat des villes et l’isolation des citadins — un thème qui n’a pas perdu de son importance.

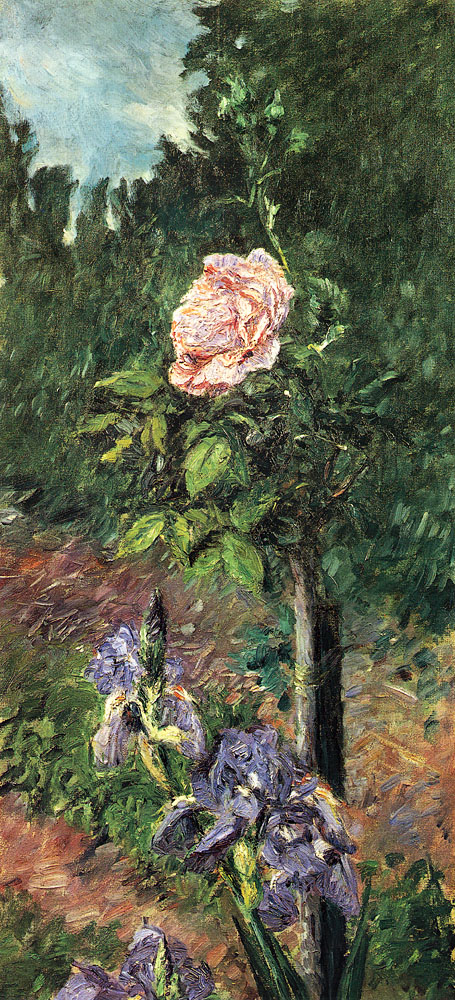

Rosiers et iris mauve, jardin du Petit Gennevilliers, vers 1892

Huile sur toile, 79 x 36 cm. Collection privée

Chrysanthèmes blancs et jaunes, jardin du Petit Gennevilliers, 1893

Huile sur toile, 73 x 60 cm. Musée Marmottan Monet, Paris

Massif de chrysanthèmes au Petit Gennevilliers, vers 1893

Huile sur toile, 99,3 x 61,3 cm. Collection John C. Whitehead