Albrecht Dürer, Adam et Ève, 1507. Huile sur panneau, 209 x 81 cm et 209 cm x 80 cm. Museo Nacional del Prado, Madrid.

I. Une Fondation solide

On dit que le tout premier sous-vêtement était la feuille de vigne, mais cela ne peut être vrai que si l’on considère le monde avec la notion de judéo-christianisme et que l’on croit qu’Adam a été le premier homme à s’habiller. Et si on admet que la feuille de vigne est bien le premier sous-vêtement, alors elle aurait dû être portée sous une autre couche, peut-être sous une feuille de vigne plus grande ! Par conséquent, il est plus judicieux de dire que le pagne, dans toutes ses formes, était le précurseur des sous-vêtements masculins. Le besoin de protéger ses parties génitales de la chaleur, du froid et de la violence a donné naissance à un vêtement simple qui couvrirait les parties génitales, et la principale évolution des dessous masculins a été dictée par la protection et le confort des parties intimes. Aucune notion de couture n’était nécessaire à la confection d’un vêtement à la forme simple et de n’importe quelle matière pouvant être enfilé par les deux jambes et tenant à la taille. Le pagne, développé dans de nombreuses régions dont la Malaisie, la Polynésie, l’Asie du Sud-Est et les Amériques, ainsi que la forme simple de tels vêtements, ont fait qu’ils ont été portés dans diverses parties du monde jusqu’aux temps modernes. Les Indiens d’Inde étaient le seul peuple indo-européen qui a toujours, de manière traditionnelle, porté un pagne. Le sous-vêtement homme chinois traditionnel a toujours été une version coupée-cousue du pagne, une culotte ressemblant à une couche avec deux pans croisés, attachés devant. Les sous-vêtements masculins des pays occidentaux sont, dans l’ensemble, des vêtements coupés puis cousus, et ce depuis le Moyen Âge.

En fait, il existe très peu d’exemples du début de l’histoire de l’homme démontrant et témoignant l’évolution des sous-vêtements masculins. En Égypte, en l’an 1352 avant J.-C., le jeune pharaon Toutankhamon a été enterré avec 144 pagnes enveloppés par lots de 12. Chaque pagne était en forme de triangle isocèle de lin tissé à la main avec des ficelles à serrer autour de la taille. La pointe du triangle pendant à l’arrière était ramenée vers l’avant en étant passée entre les jambes et coincée dans les ficelles situées à l’avant.[12] Mais ces pagnes ont aussi pu être utilisés comme unique habit et non comme sous-vêtement. À côté du corps gelé d’un homme ayant vécu vers 3 300 avant J.-C. et qui a été découvert en 1991 par des randonneurs dans les Alpes tyroliennes, on a trouvé des bouts de vêtements, dont un pagne fait de ficelles de cuir cousues entre elles avec un nerf. Ce pagne ainsi que le pantalon en patchwork de cuir semblaient tenir avec une ceinture en cuir.[13] Dans de nombreuses tribus d’Indiens d’Amérique du Nord, les hommes portaient des pantalons et des pagnes en cuir similaires jusqu’au début du XXe siècle. Les Romains de Bretagne portaient des sous-vêtements, et ils étaient suffisamment importants pour être envoyés à un soldat romain posté dans le Nord-Est de l’Angleterre entre 90 et 120 après J.-C. Dans une des lettres connues sous le nom de tablettes de Vindolanda (d’après le nom du fort romain où elles ont été trouvées), était dressée une liste des vêtements envoyés de Gaule et incluait des chaussettes et deux slips : « Paria udonum ab Sattua solearum duo et subligariorum duo. »[14] Vers la même époque, le sénateur et historien de l’Empire romain, Tacite, a noté que les « tribus sauvages » de Germanie voyaient « une marque de grande richesse dans le port de sous-vêtements ».[15] Dans le cadre de leur étude de 1951, intitulée, The History of Underclothes, C. Willett et Phillis Cunnington reconnaissent que la majorité des sous-vêtements masculins ou documents sur ces derniers, disponibles pour leur étude, indiquaient qu’ils étaient portés par la haute société ou la haute bourgeoisie ou qu’ils faisaient référence à ces deux classes sociales et qu’il existait peu d’écrits sur les sous-vêtements de la classe ouvrière jusqu’au début du XXe siècle.

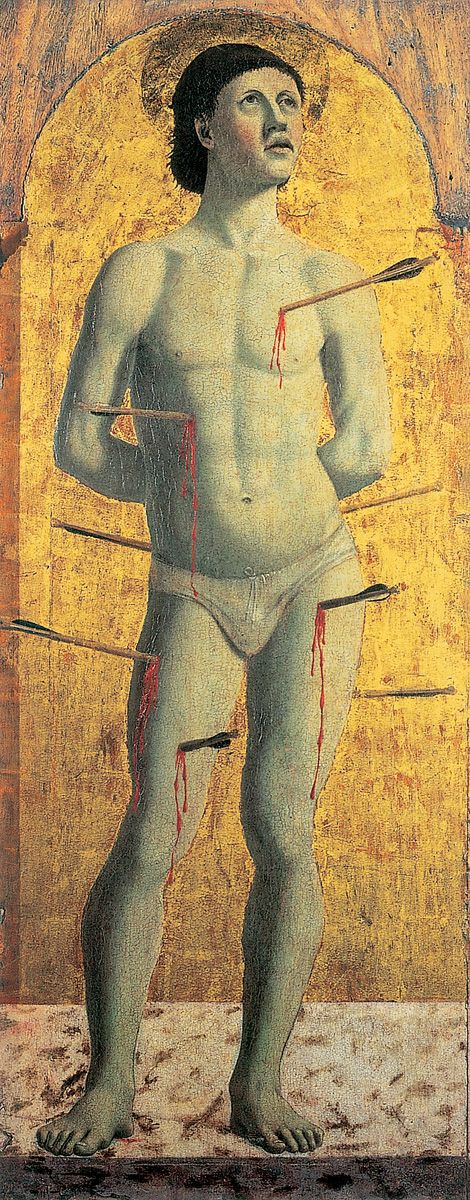

Piero della Francesca, Saint Sébastien, polyptyque de la Miséricorde (détail), 1445-1462. Huile sur panneau, 109 x 45 cm. Museo Civico, Sansepolcro.

Les Sous-Vêtements médiévaux

Avant et sous le Moyen Âge, les sous-vêtements étaient purement utiles : leur double mission consistait à protéger la peau des tissus irritants des vêtements de dessus et à protéger ses vêtements des salissures corporelles. Des couches supplémentaires étaient non seulement bien appréciées pour leur chaleur mais aussi pour la protection qu’elles apportaient aux vêtements de dessus, généralement plus chers : les sous-vêtements permettaient de les garder propres en formant une barrière contre la chaleur et l’humidité du corps, et par conséquent de la saleté. Les souillures et odeurs provenant du contact direct avec le corps étaient régulièrement nettoyées. Ce besoin de sous-vêtements protecteurs au sein de la haute société s’accentuait alors que se développaient des vêtements de dessus plus finement tissés. Cette couche protégeait aussi la peau des riches de l’abrasivité du brocart (tissu de soie tissé avec du fil de métal) et de l’irritation des fibres en laine et des doublures en fourrure.

Les dessous masculins se composaient de deux vêtements : la chemise pour la partie supérieure du corps et les « braies » ou « chausses » pour la partie inférieure. L’auteur et poète anglais, Geoffrey Chaucer, a décrit ces vêtements dans The Rime of Sire Tophas, extrait de ses Contes de Canterbury :

« Il mit contre sa peau blanche

« Un tissu de lin fin et clair

« Des braies et aussi une chemise »[16]

La chemise, dont les diverses formes étaient portées par les deux sexes, était l’unique vêtement porté de manière continue, jusqu’à il y a encore une centaine d’années, directement sur la peau. Elle a également conservé sa forme basique à travers son histoire. À cette époque, elle était créée de façon simple avec un pan avant et un pan arrière reliés entre eux par une couture au-dessus des épaules et sur les côtés, avec une encolure assez grande pour y passer la tête et deux manches courtes coupées de manière simple et droite. La longueur de la chemise, au cours de cette période, a changé, pouvant à différents moments s’arrêter au niveau de la hanche ou descendre jusqu’aux genoux (ou n’importe où entre les deux). Le tissu utilisé dépendait de la classe sociale de celui qui portait le vêtement ; principalement composée de laine ou de chanvre, la chemise pouvait aussi, pour les riches, être de soie. Le statut des rangs les plus élevés était ensuite indiqué à l’aide des broderies utilisées au niveau du cou et des poignets. Vers la fin du XVe siècle, les larges plis de lin fin des hommes riches pouvaient être gonflés et montrés entre le bas du pourpoint et le haut-de-chausses.

Les braies étaient, en réalité, des vêtements de dessus avant de devenir de vrais sous-vêtements au milieu du XIIe siècle, lorsqu’on portait une tunique les dissimulant largement. À ce moment-là, la majorité des braies étaient constituées de larges jambes descendant jusqu’au milieu du mollet et se fermaient autour de la taille avec une « braiel », qui était une ficelle ou une espèce de ceinture. Au fil du siècle, le fond des braies est devenu plus ample et les jambes plus courtes, se transformant en longs bas qui étaient attachés à la ceinture des braies avec un cordon. Durant le siècle suivant, la longueur a évolué, s’arrêtant entre les genoux et les chevilles, mais avec une tendance à raccourcir au fil des ans. Au XIVe siècle, les braies sont devenues plus courtes et la taille plus basse sur les hanches. Les braies non seulement étaient plus courtes mais elles devenaient également plus serrées avant de devenir, au début du XVe siècle, un peu plus qu’un pagne et de ressembler à un maillot de bain moderne, vers la fin du siècle. Le port des braies ou de la culotte, étant de plus en plus reconnu, était considéré comme un signe de bonne manière et de civilisation. Dans le quatrième livre de ses Chroniques, le chroniqueur français, Jean Froissart décrit comment il a « guéri » les Irlandais de leurs « nombreuses habitudes grossières et inconvenantes » notamment en remédiant au fait qu’ils ne portaient pas de culotte, en parvenant à avoir une « grande quantité de sous-vêtements fabriqués en lin, et de les envoyer à leur roi et ses domestiques »[17] et leur apprenant à les porter.

Propreté et moralité

Nikky-Guninder Kaur Singh estime que « les vêtements couvrant les parties intimes du corps ont à peine fait partie du discours religieux ».[18] Cependant, les décisions concernant les sous-vêtements ont été dictées par de nombreux enseignements religieux et codes de conduite. Au Moyen Âge, les sous-vêtements étaient portés par quelques ordres religieux, mais pas par tous. Dans De officiis (Des Obligations du clergé), écrit vers 391, saint Ambroise parle de la pudeur en rapport avec les parties du corps observant que la nature « nous a appris et persuadé de les couvrir ». Il recommande de porter un pagne ou une culotte lors des services cléricaux ou dans le bain, « en vue de gouverner la pudeur et de préserver la chasteté » afin de respecter les décisions de la Bible : « Comme le Seigneur a dit à Moïse : « Tu leur feras des braies de lin pour couvrir ce qui fait honte à la pudeur. Ils iront depuis les reins jusqu’aux cuisses et Aaron et ses fils en auront quand ils entreront dans la tente de l’alliance, et lorsqu’ils s’approcheront de l’autel du Saint pour offrir le sacrifice, et ils ne se chargeront pas d’un péché, de peur qu’ils ne meurent. »[19] Par exemple, les Cisterciens n’étaient pas autorisés à porter de sous-vêtements tandis que les moines bénédictins de Cluny, en France, portaient des culottes de lin, comme des laïcs, et chaque moine avait deux braies ainsi que d’autres vêtements comme deux capuchons, deux robes, deux tuniques et cinq paires de chaussettes. Au Moyen Âge, les sous-vêtements étaient associés au corps et à l’idée que le corps était immoral et avait besoin d’une discipline constante, comme le port d’une haire. Les sous-vêtements symbolisaient aussi l’humilité : les pèlerins, comme le comte de Joinville qui « [était parti en pèlerinage] nu-pieds dans sa chemise »,[20] pratiquaient une forme d’auto-avilissement en apparaissant vêtus uniquement de leurs sous-vêtements. Cette pratique n’était pas loin de celle forçant à apparaître en public en sous-vêtement en termes de punition. En 1347, les bourgeois de Calais se sont vu ordonner par le roi anglais Édouard III de se rendre en ne portant que leur chemise.

L’importance des concepts binaires de la propreté et de la saleté et de leur association avec la différenciation de « intérieur » et « extérieur » en termes d’identité et de corps a joué un rôle important dans la façon par laquelle les sous-vêtements étaient considérés dans de nombreux enseignements religieux et culturels jusqu’au XIIe siècle. Les communautés de voyageurs irlandais, par exemple, avaient pour ordre que les « vêtements de dessus ne soient pas mélangés avec les sous-vêtements ».[21] Ainsi les traces de saletés que le corps avait rejetées étaient séparées de la saleté accumulée par l’extérieur du corps, et ce même dans le processus de nettoyage des vêtements. Chez les hommes juifs orthodoxes et hassidiques, le tallit katan (forme de sous-chemise à franges ou tzitzi) est porté sous la chemise, mais sur une surchemise de sorte qu’il ne touche pas la peau, comme le préconise le commandement biblique, « dis-leur qu’ils se fassent, de génération en génération, une frange au bord de leurs vêtements, et qu’ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements ».[22] Il en est de même chez les Hindous qui portent un Yajñopavitam, ou fil sacré sous leur vêtement comme preuve qu’ils sont passés par la cérémonie d’Upanayana, rite marquant le début de l’éducation religieuse formelle d’un garçon. Le Yajñopavitam est posé sur l’épaule de gauche et enveloppe le corps pour retomber sous le bras droit.

Durant cette période, les vêtements des riches et des classes les plus populaires étaient identiques de par leur style mais les tissus utilisés étaient différents, tout comme les détails et les ornements. Les vêtements et sous-vêtements en laine et en lin étaient portés par toutes les classes, mais l’aristocratie portait également de la soie bien plus chère. Les rapports de la garde-robe datant de 1344-1345 du roi Édouard III montrent que ce dernier et sa famille étaient bien approvisionnés en sous-vêtements, créés par un membre de la famille royale à partir de métrages de lin fournis par le tailleur de la cour.[23] L’historienne Virginia Smith a soutenu le fait que l’évolution des sous-vêtements qui pouvaient « coincer les évacuations du corps dans une couche au-dessus de la peau, permettant une décomposition bactérienne fétide d’avoir lieu » était « indépendante de l’économie, de l’Église, de l’éducation, et des bains, plus grande différence singulière dans le régime physique de l’hygiène personnelle médiévale. »[24] Les niveaux d’hygiène et de propreté étaient plus importants au sein des couches supérieures de la société, et les règles d’hospitalité voulaient que les voyageurs se voient proposer des installations leur permettant de se laver ainsi que du linge propre, au même titre qu’un lit et qu’un repas. Le sociologue et historien français, Georges Vigarello, a décrit comment, au Moyen Âge, la peau « était considérée comme perméable » et que les sous-vêtements en lin étaient portés presque comme une seconde peau dans le but d’absorber les sécrétions corporelles et celles des parasites vivant habituellement sur le corps.[25] À cet égard, les sous-vêtements étaient lavés plus fréquemment que les vêtements de dessus, créant les habitudes d’organisation et de signification de la lessive qui existe encore aujourd’hui. S’inspirant de la pensée de Vigarello, la sociologue Elizabeth Shove fait part du rôle de la chemise comme « objet barrière » formant un rempart protecteur entre les « vêtements de dessus » socialement significatifs et le « corps socialement anonyme ».[26] Le lavage était effectué par le porteur lui-même, dans les classes populaires. En 1499, un étudiant allemand du nom de Thomas Platter « avait pour habitude d’aller laver sa chemise sur les rives de l’Oder… et pendant qu’elle séchait, il nettoyait ses vêtements ». Au sein de l’aristocratie et de la royauté, cette tâche était assignée à un lavandier attitré. Selon les rapports de la cour anglaise du roi Édouard IV, une somme d’argent était régulièrement donnée à « l’homme lavandier » afin d’acquérir des fleurs et racines raffinées permettant aux robes et aux draps du roi d’avoir une odeur plus saine et délectable.[27]

Pieter Bruegel l’Ancien, La Danse de la mariée, 1566. Huile sur bois, 119,3 x 157,5 cm. The Detroit Institute of Art, Detroit.

Les Chemises 1500-1603

Jusqu’aux alentours de 1510, les chemises étaient grossièrement coupées et avaient une encolure carrée, leur permettant d’être enfilées par la tête. Au sein des classes les plus aisées, les bandes situées au niveau de l’encolure et des poignets étaient brodées pour indiquer la richesse et le statut social. En plus d’être un signe évocateur de richesse, ces broderies renforçaient les zones exposées de la chemise et masquaient les salissures. À compter de 1510, ces broderies décoratives sont remplacées par des ornements en dentelle ou par un petit jabot. La dentelle était un accessoire très prisé mais onéreux, par conséquent, lorsqu’elle était présente, elle était ostensiblement affichée. Au fil du siècle, l’encolure des chemises devient plus haute et le jabot une fraise. Fabriquées à partir de « batiste, de toile de Hollande, de linon et du tissu le plus fin qu’on puisse avoir »[28], elles étaient raidies à l’amidon de sorte qu’elles sortent du cou. Les chemises des hommes (ou des gentilshommes) continuent d’exprimer le rang social. En Angleterre, une loi somptuaire, introduite en 1533, autorise uniquement les hommes d’un rang supérieur à celui de chevalier à porter des « chemises tressées ou des chemises ornées de soie, d’or et d’argent ».[29] Après la Réforme du début du XVIe siècle, et en raison de la montée du puritanisme, il y a une réaction brutale contre ce genre d’excès dans l’habillement. En revanche, au cours de la deuxième moitié de ce siècle, il était de nouveau à la mode d’exposer sa chemise qui pouvait être sortie du pourpoint. Le lin blanc devient de plus en plus la marque des courtisans, et selon Vigarello, à la fin du XVIe siècle, changer de chemise chaque jour devient banal pour les hommes de la cour française, et il est « suffisant de toujours avoir du beau lin bien blanc ».[30] Le changement progressif dans la conception de la chemise a influencé les attitudes quant à la masculinité. La coupe horizontale basse de l’encolure du début du siècle laisse voir le haut de la poitrine et souligne la carrure du porteur. Au cours du siècle, l’encolure est plus haute mettant moins en valeur les épaules, et c’est alors la braguette qui symbolise la masculinité.

La Braguette

Contrairement aux femmes, avec leurs vertugadins à cerceaux (à partir de 1468), leurs « hausse-culs » à compter des années 1580, les vertugadins (cerceaux situés au niveau de la hanche pour relever la robe) et les corsets (corsages à baleine pour compresser l’estomac), les hommes ont peu de structures artificielles à ajouter à leurs sous-vêtements. La braguette est l’un des objets qui a donné davantage d’importance au rembourrage. Apparue pour la première fois vers la fin du XIVe siècle, la braguette (dont le nom provient d’un terme archaïque pour scrotum, et connu sous le nom de « bragetto » en italien ou de « braguette » en français) était au départ une pièce purement pratique et utile couvrant l’ouverture de la chausse. Elle était légèrement rembourrée pour mieux protéger les parties sensibles. La braguette était attachée à la chausse et à la carmagnole ou au pourpoint à l’aide d’aiguilles. Parfois travaillées sur une base en cuir, les braguettes ont de plus en plus joué un rôle décoratif, en devenant de plus en plus grande jusqu’à atteindre des dimensions quasi ridicules et peu naturelles. Une braguette en métal doublée est même devenue une pièce maîtresse de l’armure. Le médecin et moine catholique du XVIe siècle, François Rabelais, a consacré plusieurs passages de La Vie de Gargantua et de Pantagruel (1532) aux braguettes ; l’un d’eux s’intitule « Comment la braguette est première pièce de harnais entre gens de guerre ». Ces passages mettent, avec humour, l’accent sur la taille de ces braguettes : « Panurge voulut que la braguette de ses chausses feust longue de troys pieds, & quarrée non pas ronde, ce que feut faict, & la faisoit bon veoir. Et disoit souvent, que le monde n’avoit point encores congneu l’esmolument et utilité qui est de porter grande braguette, mais le temps leur enseigneroit quelque iour, comme toutes choses ont esté inventées en temps. »[31] Alors que les sous-vêtements cachent de manière « invisible », les braguettes attirent l’attention sur les parties génitales et sont souvent très décorées. Leur vocation principale n’était pas d’être une invitation sexuelle lancée aux femmes, mais un avertissement agressif et tape-à-l’œil envoyé à la gent masculine. Son importance avait plus à voir avec la puissance sociale, temporelle et territoriale qu’avec les prouesses sexuelles. Elle devient très populaire dans toute l’Europe, où l’intérêt que portaient les hommes à vouloir projeter une image de puissance est très vif. Le dramaturge anglais, William Shakespeare, a souligné l’importance de la braguette en tant qu’élément essentiel dans l’habillement des hommes dans sa pièce Les Deux Gentilshommes de Vérone. Lucetta, confectionnant un costume homme pour que Julia se déguise : « Vous avez besoin d’une braguette, madame. Une culotte rebondie ne vaut rien de nos jours, à moins d’avoir une braguette. »[32] La braguette présente aussi des côtés pratiques comme une poche dans laquelle les hommes transportent leurs clefs, leurs pièces et un mouchoir. En raison de la popularité croissante des braguettes parmi ses compatriotes, le pamphlétaire anglais Philip Stubb[e]s les accuse alors d’être « empoisonnés par l’arsenic de la fierté ». Enguerrand de Monstrelet, chroniqueur de l’Europe des XVe et XVIe siècles, se plaint que les cuissardes et les nouvelles culottes et chausses (rendues populaires par le grand-duc de Bourgogne Philippe III) accordent trop d’importance au membre masculin et condamnent le port des braguettes.

Anonyme (d’après Holbein), Henry VIII, vers 1540-1545 (?). 237,9 x 134 cm. Walker Art Gallery, Liverpool.

Jakob Seisenegger, Charles V avec son chien, 1532. Huile sur toile, 203,5 x 123 cm. Kunsthistorisches Museum, Vienne.

Sir Anthony van Dyck, Lucas et Cornelis de Wael, vers 1627. Huile sur toile, 120 x 101 cm. Pinacoteca Capitolina, Rome.

Le rembourrage était aussi évident dans les pourpoints et les chausses. Le coton et la laine utilisés pour rembourrer les pourpoints donnaient une forme, à la mode, bombée comme une cosse de petits pois. La partie inférieure des pourpoints comportait une aiguille orientée vers le bas, généralement longue de vingt-quatre centimètres, attirant le regard vers la braguette. Sous leur pourpoint, de nombreux hommes portaient un gilet qui descendait jusqu’à la taille, avec ou sans manche(s), généralement double ou matelassé, sauf lorsque le pourpoint était porté en négligé. Ces gilets étant portés uniquement sous les pourpoints, ils constituaient une forme de sous-vêtements. Il existait deux types de culottes, les culottes de dessus et les culottes de dessous, qui étaient fabriquées à partir de matériaux différents. Celles du dessous étaient développées à partir de la culotte ou des bas traditionnels (cela sera abordé plus en détail ultérieurement). La culotte de dessus, ou slip, était dérivée de la chausse pour progressivement devenir de plus en plus bouffante ; en outre, elle était doublée d’une grandiloquence fabriquée en coton, laine ou crin de cheval.

Les Pourpoints et gilets

Au début du XVIIe siècle, les gilets étaient souvent appelés « vestes », terme toujours utilisé chez les tailleurs et aux États-Unis. Ils étaient soit faits en tissu simple et bon marché, en lin par exemple, soit en tissu plus luxurieux, comme le velours ou la soie, et ils étaient souvent brodés : « [fait] de tissu d’argent doublé de soie noire et surmonté de batiste de qualité. »[33] Vers les années 1630, il était à la mode, pour les hommes, de laisser leur gilet déboutonné été comme hiver, laissant entrevoir leur plastron onéreux et orné. En même temps, le tissu luxurieux de la chemise était dévoilé grâce à des petites entailles dans le pourpoint qui laissaient voir la chemise. Cette pratique était déjà à la mode en 1560 lorsque la doublure en soie des hauts-de-chausses était tirée au travers d’entailles verticales et de jours. Les Landsknecht, mercenaires de Germanie qui portaient leurs tenues de bataille avec fierté, seraient à l’origine de cette pratique. Les riches ont adopté le style, mettant un tissu onéreux sur une couche encore plus chère et entaillant le haut pour dévoiler les deux couches. L’historien de la mode française, Farid Chenoune, rapporte que les tailleurs étaient des intermédiaires importants dans la conversion de ce style en vêtement « à la mode ».

Johann Ulrich Mayr, Autoportrait avec la main posée sur un buste ancien, 1650. Huile sur toile, 107 x 88,5 cm. Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg.

Les Chemises 1604-1710

Le pourpoint a été raccourci avant 1640, laissant apercevoir la chemise entre le pourpoint et les chausses. Cette pratique était glorifiée dans les portraits des gens aisés sous la Restauration anglaise de 1660. Les pourpoints étaient souvent laissés ouverts pour laisser voir la chemise ou le gilet décoré. Au début du XVIIe siècle, les cols officiers en dentelle, dérivés des fraises, ont été remplacés par les cols plats en lin ou en dentelle qui retombaient sur le haut du pourpoint. Le milieu du siècle voit naître la cravate, pendant devant la chemise et cachant l’ouverture et les fermetures. Les manchettes de la chemise reflétaient cette tendance à passer d’une forme rabattue aux manchettes en linon ou en dentelle qui retombaient sur la main, indiquant la richesse ou un rang social élevé. Les parements des vestes, qui avaient été remplacés par les pourpoints vers la fin du siècle, étaient fréquemment laissés déboutonnés pour dévoiler la luxure d’un blanc neige de la chemise de dessous. Parmi les classes populaires, les cols et les manchettes étaient de confection plus simple sans finition extravagante en dentelle. L’administrateur naval mais aussi membre du Parlement et mémorialiste Samuel Pepys soulignait l’esthétisme et la valeur sociale du lin propre et de son importance dans la présentation personnelle et par conséquent dans le ressenti du spectateur : « Je me sens bien obligé d’être beau ; ce que je suis en lin, et ainsi les autres choses ne sont que plus évidentes… Me préparer le matin et mettre ma première et nouvelle bande de dentelle ; et elle est si impeccable, que je suis persuadé que mes grandes dépenses devraient être les bandes de dentelle. »[34]

Les sous-chemises s’arrêtaient au niveau de la hanche et étaient appelées « demi-chemises ». Elles étaient portées en été, mais étaient parfois remplacées par un gilet en hiver, pour avoir plus chaud : « aujourd’hui, j’ai laissé de côté les demi-chemises et ai enfilé un gilet » a rapporté Samuel Pepys dans son journal le 31 octobre 1661.[35] Les sous-chemises étaient prisées en France et, dans son Histoire du Costume (1949), Maurice Leloir y fait référence en parlant de « camisoles » de flanelle en hiver et de lin en été. Deux jeunes gens anglais faisant le tour de l’Europe en 1670 ont décrit leurs achats parisiens ainsi : « 4 demi-chemises en dentelle, 4 paires de manchettes en dentelle, 4 cravates, 2 caleçons, deux paires de bas fr. 90.10 » et « 2 demi-chemises pour moi, une cravate et 2 paires de manchettes fr. 32. »[36]

Les historiens du costume, C. Willet et Phyllis Cunnington, annoncent que c’est au XVIIe siècle que les hommes tentent de connoter leurs sous-vêtements à l’érotisme. Cette notion n’est ensuite réapparue qu’à la fin du XXe siècle. Ils citent la comédie de 1677 de Mrs Aphra Behn, dans laquelle un homme dans une scène d’amour n’est vêtu que de « sa chemise et de son caleçon » ; il s’agissait d’une espèce de striptease masculin qui plaisait beaucoup à l’auditoire féminin de la pièce (et même si les Cunnington ne le suggèrent pas, nous supposons, avec le recul, que nous avons au XXIe siècle, un public homosexuel également).

Frans Pourbus le Jeune, Henri IV (1553-1610), roi de France, en costume noir, 1610 (?). Huile sur bois, 39 x 25 cm. Musée du Louvre, Paris.

Les Caleçons 1604-1710

À partir du milieu du XVIIe siècle, les culottes n’étaient plus rembourrées et se rallongeaient pour devenir des chausses (hauts-de-chausses), mettant un terme au transfert des vêtements du dessous et du dessus. Sous leurs chausses, les hommes portaient deux types de « caleçons » : une version longue descendant jusqu’aux chevilles avec des étriers pour qu’il ne tombe pas, faite de lin ou en worsted pour l’hiver et une version courte, généralement en soie qui se fermait à l’avant à l’aide de rubans. À la fin du XVIIe siècle la plupart des hommes, hormis les classes les plus populaires, portaient des doublures en lin lavables, qui étaient attachées au-dessus ou sous le genou et à la taille, afin d’éviter d’être irrité par la laine ou d’abîmer la soie et les chausses. Les hommes qui ne portaient pas de caleçon le remplaçaient en coinçant les pans des longues chemises entre les jambes, ce qui protégeait les chausses des souillures corporelles.

Le Sikh Kacha

Le 30 mars 1699, dans le cadre de la création de leur nouvelle confrérie des Sikhs, baptisée le Khalsa, le dixième gourou Sikh, Gobind Singh, précise cinq attributs de la foi. Le kasha (cheveux et barbe non coupés), le kangha (peigne), le kara (bracelet d’acier), le kirpan (épée), et le kacha (caleçon) doivent tous être portés par les Sikhs baptisés en témoignage de leur foi et pour représenter les idéaux du Sikisme. La Kacha (également épelée Khaccha, Kachhehra, Kachera et Kakar et généralement traduite par caleçon) était spécialement donnée pour rappeler le contrôle des cinq émotions néfastes, notamment la luxure ou Kam. Le Kacha était identique pour les hommes et pour les femmes de toutes les castes, car un sous-vêtement unisexe pouvait éliminer les divisions et inégalités entre les deux sexes. Cependant, comme le note l’historienne Nikky-Guninder Kaur Singh, le kacha est communément compris pour être un sous-vêtement masculin et est souvent décrit dans les textes sur le Sikhisme comme étant utile pour la « protection masculine » et les « missions militaires », le « contrôle du pénis » et comme étant un moyen d’abandonner la « soumission féminine » et les « coutumes et superstitions hindoues ».[37] Le kacha a pris l’apparence d’un sous-vêtement, ressemblant à un short, cousu et bien coupé, contrairement au dhoti drapé porté par les hommes hindous, et a ainsi souligné le rejet et l’abandon de l’enseignement du Brahman Hindou. Il était maintenu par un cordon ou nala, qui fait office de rappel : en dénouant le cordon, le porteur avait le temps de penser à l’action qu’il était en train de commettre. À l’origine, il était en matière grossière et épaisse et comportait de nombreux plis à l’avant qui, comme l’a expliqué Ravi Batra, « constituait un petit coussin et par conséquent une protection pour les parties du corps les plus vulnérables contre les coups de l’ennemi lors d’un combat corps à corps ».[38] Alors que le tissu du kacha a changé, il est aujourd’hui fabriqué avec moins de plis protecteurs et généralement en coton léger ; sa forme est semblable au sous-vêtement d’origine qui était facile à fabriquer, entretenir, laver et transporter, ce qui n’est pas le cas des sous-vêtements actuels que sont le dhoti ou le lungi.

Frans Pourbus le Jeune, Portrait de Louis XIII, roi de France, enfant, 1611. Huile sur toile, 180 x 90 cm. Palazzo Pitti, Florence.

Tôshûsai Sharaku, Les Acteurs Ichikawa Omezô dans le rôle de Tomita Heitarô et Ôtani Oniji III dans le rôle de Kawashima Jubugorô, 1794. Gravure sur bois en couleurs, 38,8 x 25,8 cm. Honolulu Academy of Arts, Honolulu.

Le Fundoshi japonais

Vers la même époque, en Chine et au Japon, un vêtement drapé et non coupé était porté en tant que sous-vêtement. Une forme de pagne, le fundoshi (ou shita-obi) japonais était initialement fait de lin, mais vers les années 1600 (à l’aube de l’ère Edo), le coton devient populaire et est davantage utilisé pour la fabrication du fundoshi. Les statues (haniwa) de la période Kofun (vers 300-710) ainsi qu’une mention dans les Chroniques du Japon de Nihon Shoki, achevées en 720, témoignent que cette forme de vêtements était déjà portée à l’époque.[39] Le fundoshi était porté par toutes les classes sociales japonaises, mais il était surtout associé à la classe militaire des samouraïs sous la période Sengoku (1568-1615). Les samouraïs revêtaient aussi une sous-chemise, appelée shitagi. Comparable à un kimono aux manches étroites, il était drapé sur le corps et fermé avec une ceinture serrée dans le dos. L’historien des robes, Valery M. Garrett, faisait remarquer que sous la dynastie chinoise Ming (1368-1644), « le sous-vêtement consistait en une robe plus fine de soie portée avec une large ceinture à nœud autour de la taille ».[40] Le port du fundoshi sous les vêtements était devenu courant au sein de toutes les classes (chez les hommes comme chez les femmes) jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à partir de quand les sous-vêtements de style occidental étaient de plus en plus portés au quotidien. Comme dans de nombreux autres pays orientaux, le fundoshi/ pagne était le seul sous-vêtement acceptable pour les hommes travaillant les mois d’été, notamment parmi les classes populaires, comme les laboureurs ou les palefreniers.

La Propreté au XVIIe siècle

Aux XVIe et XVIIe siècles, on n’attachait pas beaucoup d’importance à la propreté et la plupart des gens, même dans les hauts rangs, étaient généralement sales, souvent pouilleux et ne se lavaient que rarement à l’eau. Le « lavage sec », le « changement » de sous-vêtements étaient plus courants et étaient signe d’un corps discipliné et raffiné. Comme l’a rapporté l’historien français, Daniel Roche : « Exprimant une hygiène différente de la nôtre, se conformant au style de morale des « bonnes manières », correspondant à une capacité technologique sous une ère où l’eau était rare, l’invention du linge a marqué l’apogée de la civilisation aristocratique pour laquelle les apparences étaient très importantes. »[41] Deux écrits contemporains insistent sur cette pratique. La duchesse de Newcastle décrivait la façon dont son mari « se change généralement une fois par jour, et chaque fois qu’il fait de l’exercice, ou que son tempérament est plus chaud que d’ordinaire »,[42] tandis que Sir John Oglander (1585-1655) écrit avec dédain qu’un « homme lourd, ennuyeux et ivre, négligé, méchant et dans le besoin a rarement du linge pour qu’il reste gentil ».[43] En 1626, un architecte français en vogue a observé la manière dont la société moderne pouvait se débrouiller sans bains privés « grâce à notre utilisation de linge, qui aujourd’hui sert à garder notre corps propre, de manière plus pratique que les bains de vapeur et que les bains des anciens, qui s’étaient vu priver de l’utilisation et de la commodité du linge ».[44]

La popularité croissante de la soie et du lin portés directement sur la peau peut être attribuée au fait qu’ils risquaient moins de conserver les poux que les vêtements en laine, les poux préférant vivre sur les corps vêtus de fibres animales : « [donnez-moi] une chemise de soie pour m’épargner des poux » demandait Thomas Verney, dans Verney Memoirs (1639).[45] En Angleterre, ce désamour pour la laine a peut-être été accentué par l’Acte du Parlement de 1678, qui décrétait que les personnes ne pouvaient pas être enterrées avec un autre tissu que « celui en laine de mouton ».[46] Les sous-vêtements en lin blanc pouvaient aussi être facilement et régulièrement lavés à la main, car ils étaient portés longtemps dans des conditions difficiles, mais ils se froissaient facilement. Ils étaient lavés en étant piétinés dans de l’eau froide, essorés et étendus sur l’herbe ou une haie pour sécher. Le soleil était le principal moyen de blanchir le linge, même si certains produits blanchissants et nettoyants, telle l’urine fétide traditionnelle, qui contient de l’ammoniaque, étaient connus et utilisés. Vers le milieu du XVIIe siècle, de nouveaux agents comme la lessive (solution alcaline provenant des cendres de bois ou de plantes), mélangée à de l’eau pour créer une « lessive premier prix », avaient été découverts et étaient de plus en plus utilisés. Les critères de propreté se sont améliorés à la fin du XVIIe siècle. De l’eau chaude, bouillie dans du cuivre et le savon étaient de plus en plus couramment utilisés pour laver le linge, et des pierres lissantes et des fers plats étaient rigoureusement employés pour défroisser les vêtements.

Les Chemises 1711-1799

Au XVIIIe siècle, la présence en masse des chemises blanches continue d’être la marque visible de la classe sociale. Au début du siècle, les chemises étaient volumineuses avec des fraises à l’avant, les gilets et les vestes étaient ouverts pour exposer le devant de la chemise. À partir de 1710 environ, la cravate pendante était de plus en plus remplacée par un foulard horizontal, porté serré autour du cou, pour devenir une cravate foulard laissant voir les devants de la chemise en dentelle et la chemise brodée, qui étaient de plus en plus élaborées : « son nouveau gilet de soie qui était déboutonné à plusieurs endroits nous permettait de voir une chemise propre qui était en dentelle jusqu’en son milieu », rapportait The Spectator en juillet 1711. La fraise avant indiquait que l’homme n’était pas un ouvrier, et alors que les fraises étaient souvent détachables, cela n’était pas le cas pour les jabots, ainsi un gentleman à la mode demandait un grand nombre de chemises. Le Tatler (1710) décrivait un dandy qui portait « vingt chemises par an ». La bande en dentelle de la chemise est ensuite devenue un col attaché qui, en France, était suffisamment haut pour être retourné sur le foulard. De la même manière, les larges parements ouverts des vestes laissaient voir les manches des chemises. Les fraises et les manchettes étaient souvent décorées avec de la dentelle. Dans la seconde moitié du siècle, la chemise était bien moins utilisée comme signe ostentatoire de richesse et la taille des fraises se réduisait, tout comme l’utilisation de la dentelle. Plus un homme était riche, plus de chemises et de linge il avait en réserve, et plus il avait de place pour les ranger également. À la fin du XVIIIe siècle, est née une tradition domestique qui consistait à faire des lessives toutes les semaines, tous les mois et tous les trimestres. Plus une famille voulait afficher sa richesse, moins souvent elle faisait sa lessive, par conséquent la fréquence des lessives devenait une marque de la classe sociale. Le nombre de chemises et la fréquence de change et de lessive de ces vêtements étaient un indicateur selon lequel un homme n’avait pas à effectuer cette tâche manuelle. Daniel Roche note, qu’en France dans les années 1700, les ouvriers possédaient en moyenne six chemises, principalement faites de lin grossier ou de chanvre rêche alors que pour les « hommes en profession libérale » environ « le tiers de leur garde-robe contenait plus d’une dizaine de douzaines [de chemises] de bonne qualité, bien que rarement décorées ».[47] En 1762, un jeune étudiant rapportait dans son journal qu’il emportait avec lui neuf chemises pour se rendre à l’Université d’Oxford.[48] En 1766, Mme de Saint-Amans a mis dans le chariot à bagage de son fils aîné, qui quittait Paris pour les Antilles, trente-huit chemises, vingt-cinq cols, six caleçons, vingt-cinq paires de bas et treize paires de demi-chausses.[49]

À cette époque, un homme en chemise à manches courtes était considéré comme étant en sous-vêtement et par conséquent mal habillé. Dans Tom Jones (1749) de Henry Fielding, Mrs Deborah Wilkins « voit son maître se tenir près du lit, en chemise avec une chandelle à la main » et « serait peut-être tombée en pâmoison puisqu’il ne se souvenait pas alors d’être en déshabillé, et qu’il a mis un terme à sa terreur en souhaitant qu’elle reste derrière la porte jusqu’à ce qu’il se mette quelque chose sur le dos ». Fielding poursuit en précisant que Mrs Wilkins, âgée de cinquante-deux ans, « jura qu’elle n’avait jamais regardé un homme sans son gilet ».[50]

William Hogarth, Après, vers 1730-1731. Huile sur toile, 38,7 x 33,7 cm. The J. Paul Getty Museum, Los Angeles.

Jean-Honoré Fragonard, L’Inspiration, vers 1769. Huile sur toile, 80 x 64 cm. Musée du Louvre, Paris.

En Petite Tenue

À partir du milieu du XVIIIe siècle, en France, deux styles distincts de tenues font leur apparition dans les classes les plus aisées, avec pour marque de distinction le type de col. La « tenue de soirée » qui était portée à la cour ou dans les salons avec un col « français » droit et « la petite tenue » qui était une robe de ville moins formelle avec un col « anglais » retourné. « La petite tenue » était composée d’un simple manteau fin, avec une face carrée, que l’on portait sur une veste (qui progressivement se raccourcissait), de chausses (parfois en velours) et de chaussures à ruban ou des bottes de couleurs fauves. Les vêtements de dessus étaient en laine souple, et non en soie tissée et raide. Dans ses mémoires publiés en 1905, le baron de Frénilly se rappelait que les « hommes avaient conquis la veste, qui initialement suscitait davantage de réactions et qu’ils avaient du mal à entrer dans les salons de réception. Tout était perdu, déclaraient les personnes les plus propres, pour ces hommes qui s’en allaient nus – avec plus rien pour dissimuler leur corps.[51] Une forme de « petite tenue », parfois appelée « négligé », était populaire chez soi et en privé. Le col de la chemise restait ouvert avec le col rabattu, porté sous un banian (une espèce de robe de chambre ajustée), fait de tissus onéreux comme de la soie damassée. Elle était portée avec une coiffe d’intérieur décontractée, plutôt qu’avec une perruque plus formelle, en vogue à l’époque. Un costume italien similaire, porté pour les réunions estivales informelles, a été décrit dans une lettre rédigée par Lady Mary Wortley-Montague en 1753 : « les gentilshommes étant tous en bonnets de nuit léger et en chemises de nuit (sous lesquelles, j’ai ouï-dire, ils ne portent pas de chausses) et des pantoufles… Il est vrai que cette tenue est appelée vestimenti di confidenza, et ils ne les portent pas en ville mais dans leurs propres appartements et uniquement durant les mois d’été. »[52]

Les Caleçons 1711-1799

Les caleçons étaient généralement courts, serrés au niveau des genoux et fermés à la taille avec un cordon. Les gentilshommes portaient également des doublures de chausses faites en tissu lavable comme le lin ou une forme de coton, « stockingette », pour des questions d’hygiène, de chaleur et de protection. Un inventaire de 1780 nous apprend que Samuel Curwen, marchand du Massachusetts vivant en Angleterre, possédait « quatre caleçons en lin, deux caleçons en cuir et un en flanelle ». Dans les années 1770, les chausses serrées étaient autant à la mode que les caleçons courts et serrés. La liste de blanchissage de deux aristocrates français dans les années précédant la Révolution expose la différence de fréquence de changement de leurs caleçons. M. de Montesquiou en changeait chaque jour ou tous les deux jours, tandis que M. de Schomberg changeait de caleçon une fois par semaine.[53]

Les Sous-Vêtements, articles du commerce spécialisé

Vers le milieu du XVIIIe siècle, la création des sous-vêtements a donné naissance à un commerce spécialisé. Dans L’Art de la Lingère (1771), F.A. de Garsault décrit la fabrication et la vente du linge en France. La lingère fournissait le tissu et s’était spécialisée dans la création des sous-vêtements tels que les robes droites ou les chemises. En Angleterre, les modistes vendaient du linge, de la dentelle ainsi que des accessoires comme des bas. « Le modiste leur fournit de la toile de Hollande, de la batiste, du linon et de la dentelle de toutes sortes et transforme ces matières en blouses, tabliers, mouchoirs, cravates, manchettes, charlottes, coiffes, chapeaux et bien d’autres choses allant de Charing Cross à Royal Exchange, rapportait « The London Tradesman » en 1747.[54] En 1794, un certain M. Cartwright de Loughborough, en Angleterre, a élaboré la fabrication de sous-vêtements irrétrécissables, faits à partir d’un tissu composé de coton et de laine.[55] Ces développements ont donné naissance à un éventail plus large de sous-vêtements. Daniel Roche a résumé le XVIIIe siècle ou le siècle des Lumières comme étant l’ère qui a apporté les sous-vêtements aux masses : « La grande conquête des Lumières : celle du linge. »[56]