Leben und Werk

So ging Raffael vor…, seine große Überlegenheit ist die Folge eines tiefen inneren Drangs, die Form zerbrechen zu wollen. Die Form in seinen Werken ist, was sie auch bei uns ist, sie dient der Vermittlung von Ideen, Empfindungen: eine weitreichende Poesie. Balzac. Das unbekannte Meisterwerk. Obwohl Picasso von Kindheit an das Leben eines Malers führte, wie er selbst es nannte, und obwohl er sich im Laufe von achtzig Jahren ununterbrochen in den Bildenden Künsten ausdrückte, unterscheidet er sich dem Wesen seines schöpferischen Genies nach von dem, was man gewöhnlich unter einem Künstler-Maler versteht. Es wäre vielleicht am richtigsten, ihn als Maler-Dichter zu betrachten, weil die lyrische Stimmung, das von der Alltäglichkeit befreite Bewusstsein und die Gabe der metaphorischen Verwandlung der Realität seinem plastischen Sehen durchaus nicht weniger eigen sind als dem bildhaften Denken des Dichters. Picasso, nach dem Zeugnis von Pierre Daix, „empfand sich selbst als Poeten, der dazu neigte, sich in Zeichnungen, Gemälden und Skulpturen zu äußern“.[1] Empfand er sich immer so? Hier ist eine Präzisierung nötig. Ganz bestimmt in den dreißiger Jahren, als er sich dem Verfassen von Versen zuwandte und dann in den vierziger und fünfziger Jahren sogar Bühnenstücke schrieb. Es besteht kein Zweifel, dass Picasso immer, von Anfang an, „Maler unter Dichtern, Dichter unter Malern war“.[2]

Picasso empfand einen starken Hang zur Poesie und war so auch selbst für die Dichter anziehend. Guillaume Apollinaire war bei ihrer Bekanntschaft erstaunt, wie genau der junge Spanier die Qualität rezitierter Gedichte „über die lexikalische Barriere“ hinaus erfühlte. Ohne Übertreibung kann man sagen, dass die Nähe zu Dichtern wie Max Jacob, Guillaume Apollinaire, André Salmon, Jean Cocteau, Paul Eluard ihre Spuren in jeder wesentlichen Periode seines Schaffens hinterließ, und das Schaffen Picassos selbst stellte sich wiederum als eine einflussreiche Kraft in der französischen und nicht nur der französischen Dichtung des 20. Jahrhunderts dar.

Die Kunst Picassos, die visuell so unverkennbar und manchmal verwirrend dunkel und rätselhaft ist, auch als dichterische Schöpfung zu begreifen, dazu fordert die Einstellung des Künstlers selber auf. Er sagte: „Diese Künste sind schließlich dasselbe; du kannst ein Bild mit Worten genauso schreiben, wie du deine Empfindungen im Gedicht malen kannst.“[3] Er hatte sogar solch einen Gedanken: „Wäre ich als Chinese zur Welt gekommen, so wäre ich nicht Maler, sondern Schriftsteller geworden. Ich hätte meine Bilder in Worten gemalt.“[4]

Picasso aber kam als Spanier zur Welt und begann, wie man sagt, früher zu malen als zu sprechen. Bereits als kleines Kind empfand er einen unbewussten Trieb zu den Utensilien der Maler. Stundenlang konnte er in glücklicher Versunkenheit auf dem Papier nur ihm verständliche, aber ganz und gar nicht sinnlose Spirallinien ausführen, oder er zeichnete, fern von den spielenden Gleichaltrigen, seine ersten Bilder in den Sand. Eine so frühe Bekundung ließ eine erstaunliche Gabe vorausahnen.

Die allererste, noch wortlose, unbewusste Lebensphase strömt ohne Daten, ohne Fakten dahin, wie im Halbschlaf, körperlichen und sinnlichen Rhythmen gehorchend, die dem menschlichen Organismus eigen sind oder von außen auf ihn einwirken.

Das Pulsieren des Blutes, das Atmen, das Streicheln warmer Hände, das Schaukeln der Wiege, die Intonation der Stimmen bilden ihren Inhalt. Dann erwacht das Gedächtnis, und zwei schwarze Augen folgen den sich bewegenden Gegenständen im Raum, umfangen die gewünschten Dinge, drücken emotionelle Reaktionen aus. Die größere visuelle Wahrnehmungsfähigkeit determiniert bereits die Objekte, nimmt immer neue Formen auf, erfasst immer neue Horizonte. Millionen von visuellen Bildern, die zwar vom Auge wahrgenommen, aber noch nicht verstanden werden, finden Eingang in die innere Weltsicht des Säuglings, um sich mit den immanenten Kräften der Intuition zu berühren, mit den angeborenen Reaktionen der Instinkte und den tief verborgenen Stimmen der Vorahnen.

Der Schock der rein sinnlichen Empfindungen ist besonders im Süden stark, wo die große Kraft des Lichtes bald blendet, bald jede Form mit äußerster Schärfe umreißt. Und die wortlose, noch unerfahrene Empfindung des Kindes, das in dieser Gegend zur Welt kam, reagiert auf diesen Schock mit einer unerklärlichen Melancholie, wie einer Art von irrationaler Sehnsucht nach der Form. So ist die lyrische Stimmung der iberischen Mittelmeerküste, des Landes der nackten Natur, das dramatische „Suchen des Lebens um des Lebens willen“, wie der Kenner dieser Empfindungen, Federico Garcia Lorca, schrieb.[5] Vom Romantismus fehlt hier jede Spur: Unter den klaren, exakten Umrissen gibt es keinen Platz für die Sentimentalität, gibt es nur eine Welt, die ein körperliches Gepräge hat. „Wie alle spanischen Maler bin ich Realist“, wird Picasso später sagen.

Später kommen die Worte zum Kinde, diese Bruchstücke von Rede, Bausteine der Sprache. Worte sind abstrakte Dinge. Sie werden vom Bewusstsein produziert, um die äußere und die innere Welt widerzuspiegeln. Die Worte sind der Phantasie untergeordnet, die ihnen Bilder, Sinn, Bedeutungen anbietet, und das verleiht ihnen gleichsam die Dimensionen der Unendlichkeit. Worte sind Instrument der Erkenntnis und Instrument der Poesie. Aus ihnen wird die zweite, ausgesprochen menschliche Realität der abstrakten Dinge der denkbaren Welt geschaffen. Später, als Picasso mit Dichtern in freundschaftlicher Verbindung steht, entdeckt er, dass für die schöpferische Vorstellungskraft visuelle und sprachliche Ausdrucksmittel einander gleichwertig sind. Er überträgt in seine Arbeit Elemente der poetischen Technik: Vieldeutigkeit der Formen, plastische und Farbenmetaphern, Zitate, Reime, „Wortspielereien“, Paradoxien und andere Tropen, die die vorstellbare Welt eines Menschen transparent werden lassen. Absolute Fülle und vollkommene Freiheit der Gestaltung wird die visuelle Poetik Picassos Mitte der dreißiger Jahre erreichen in den Folgen der Bilder mit Frauenaktmodellen, Porträts und Interieurs, die mit „singenden“ und „duftenden“ Farben gemalt sind, und besonders in einer Vielzahl von Tuschzeichnungen, die gleichsam mit einem Hauch auf das Papier gebracht sind.

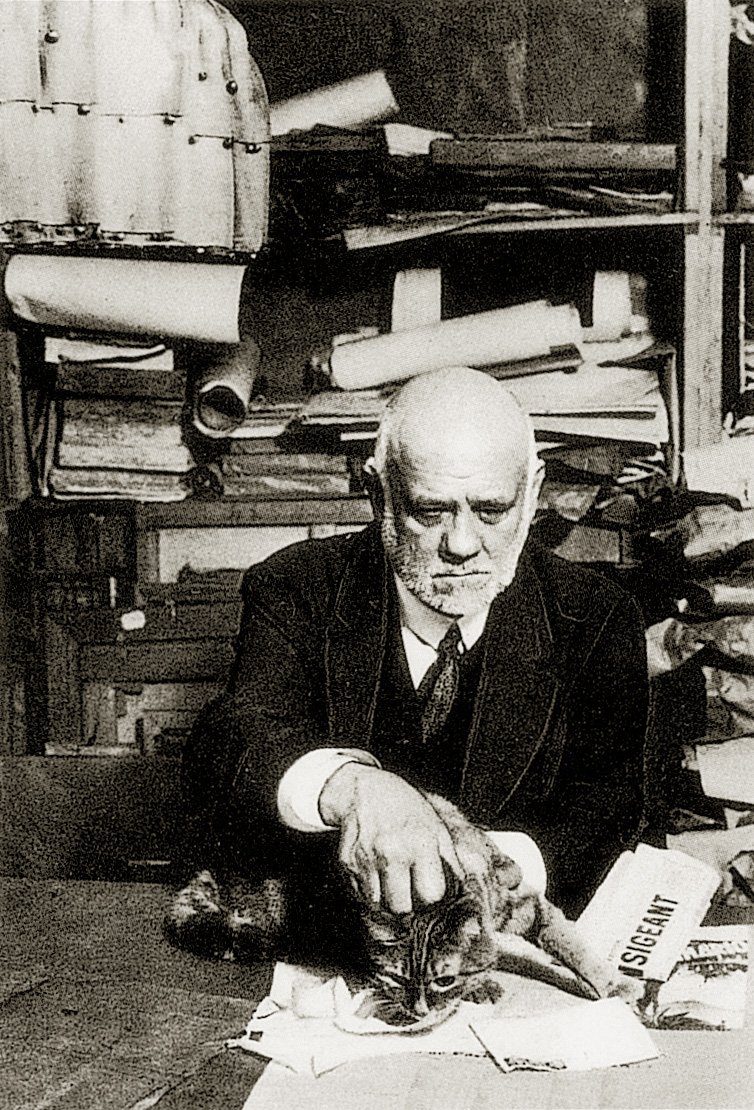

„Wir sind keine einfachen Ausführer; wir durchleben unsere Arbeit.“[6] Diese Worte Picassos drücken die enge Abhängigkeit seines Schaffens von seinem Leben aus; hinsichtlich seiner Arbeit gebrauchte er auch das Wort „Tagebuch“. Daniel-Henry Kahnweiler, der Picasso mehr als 65 Jahre kannte, schrieb: „Es ist wahr, dass ich sein Schaffen als fanatisch autobiographisch bezeichnet habe. Das ist dasselbe, wie wenn man sagt, dass er nur von sich selbst abhängig war, von seinem eigenen Erlebnis. Er war immer in der Freiheit, niemandem verpflichtet als sich selbst.“[7] Auf die volle Unabhängigkeit Picassos von den äußeren Bedingungen und Umständen beharrte auch Jaime Sabartés, der ihn das ganze Leben kannte.

In der Tat weist alles darauf hin, dass, wenn Picasso in seiner Kunst von etwas abhängig war, so nur von seinem unabänderlichen Bedürfnis, sich mit der ganzen Fülle seines Geistes auszudrücken. Man kann, wie Sabartés, die schöpferische Arbeit Picassos mit einer Therapie vergleichen, man kann, wie Kahnweiler, Picasso als einen Maler der romantischen Schule betrachten, aber gerade das Bedürfnis der Selbstentfaltung durch das Schaffen — als Gewähr für Selbsterkenntnis — verlieh seiner Kunst die Universalität, über die allein solche menschliche Dokumente verfügen, wie etwa Les Confessions von Rousseau, die Leiden des jungen Werther von Goethe oder Une Saison en enfer von Rimbaud. Es ist bemerkenswert, dass Picasso selbst, wenn er seine Kunst von dieser Seite aus betrachtete, den Gedanken äußerte, dass seine Werke, die er sorgfältig datierte, und bei deren Katalogisierung er behilflich war, als dokumentarische Materialien dienen könnten für eine künftige Wissenschaft vom Menschen, wie er sie sich vorstellte. „Sie wird“, sagte Picasso, „danach streben, das Wesen des Menschen an sich durch das Studium des schöpferischen Menschen zu erforschen.“[8] Übrigens bildete sich in Bezug auf das Schaffen Picassos seit langem eine Art wissenschaftliche Auffassung heraus: Man periodisierte ihn, man strebte danach, ihn durch die schöpferischen Kontakte (so genannte Einflüsse, mitunter rein hypothetische) zu erklären, aber auch durch die Widerspiegelung biographischer Ereignisse (vor einiger Zeit erschien ein Buch mit dem Titel Picasso: Kunst als Autobiographie[9]). Wenn für uns das Schaffen Picassos die allgemeine Bedeutung einer universellen menschlichen Erfahrung hat, so deswegen, weil es die innere Welt einer Persönlichkeit in ihrer Entwicklung mit einer seltenen Adäquatheit und mit erschöpfender Fülle gestaltet hat. Nur wenn man sein Schaffen von dieser Position her betrachtet, kann man hoffen, seine Gesetzmäßigkeiten, die Logik seiner Entwicklung, den Wechsel der so genannten Perioden zu verstehen.

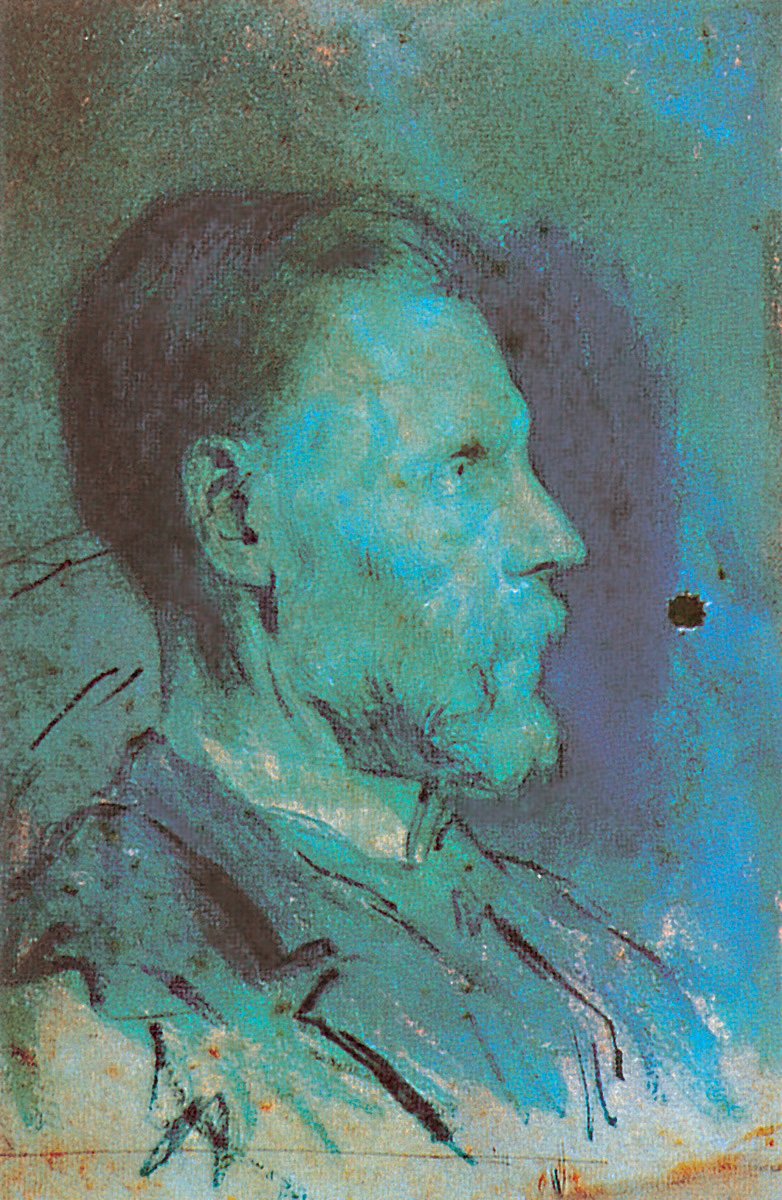

Porträt des Vaters des Künstlers, 1896. Öl auf Leinwand und Karton, 42,3 x 30,8 cm. Museo Picasso, Barcelona.

Porträt der Mutter des Künstlers, 1896. Wasserfarbe auf Papier, 19,5 x 12 cm. Museo Picasso, Barcelona.

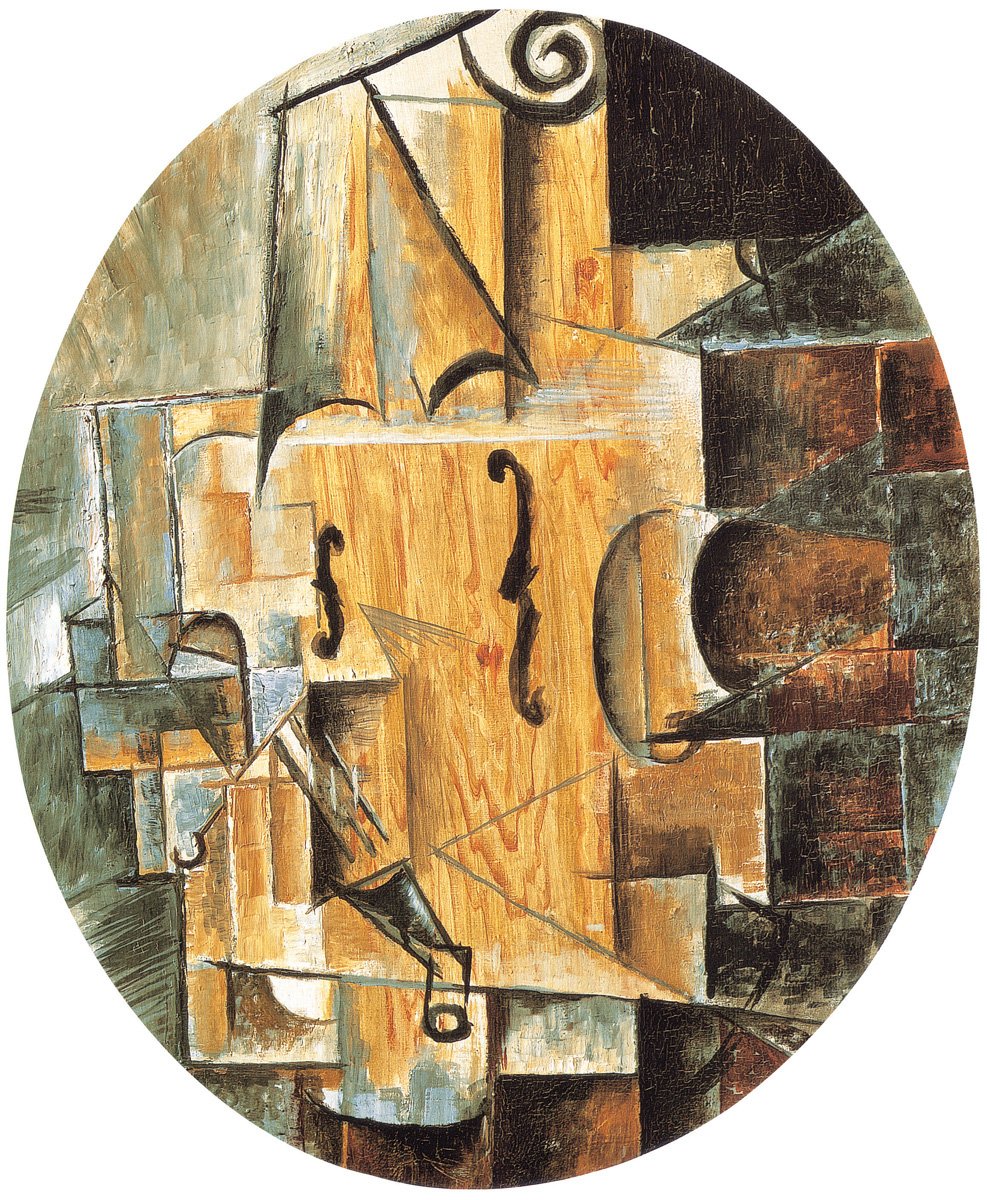

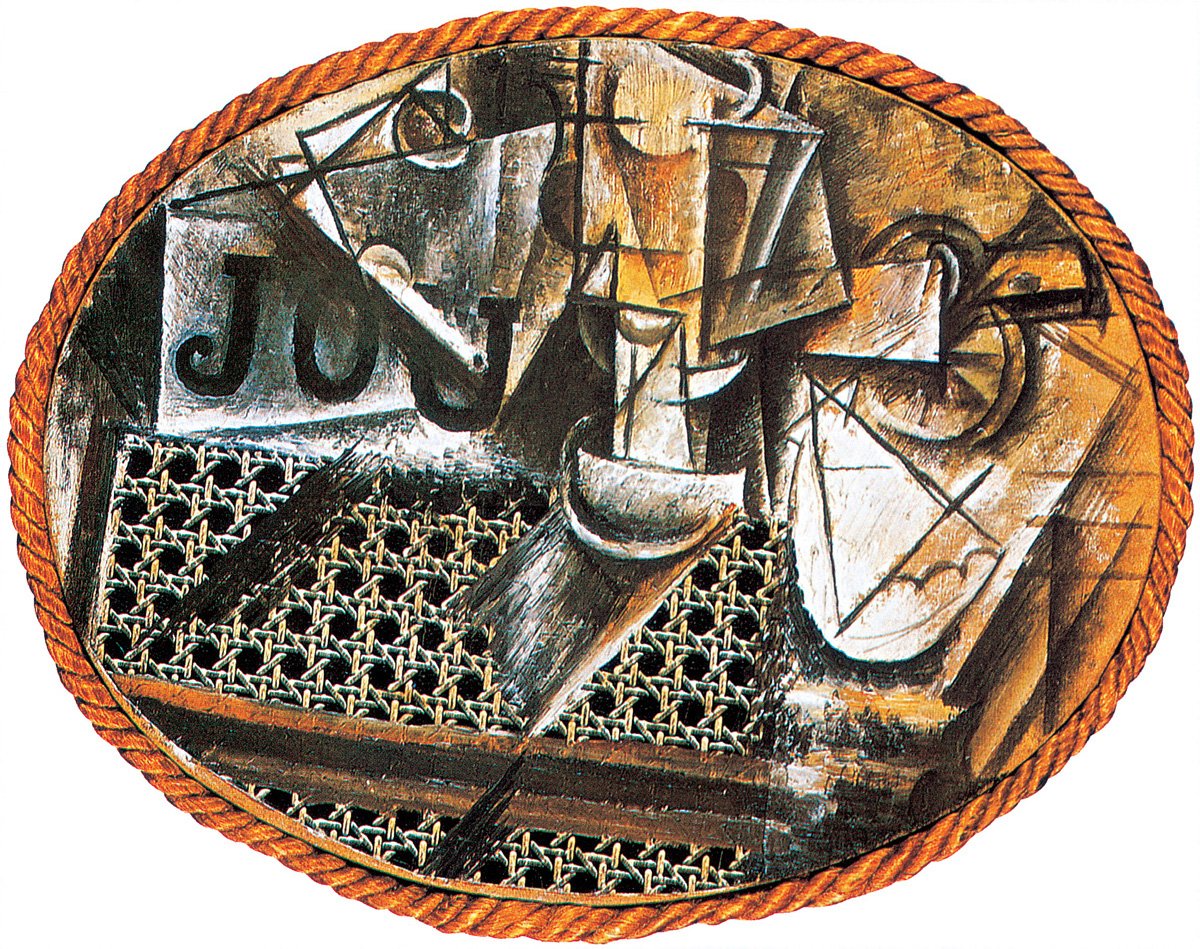

Die in diesem Album vorgelegten Werke Picassos aus den russischen Museen — die Sammlung wird vollständig veröffentlicht — umfassen die frühen Perioden seines Schaffens, die nach ihren stilistischen (seltener nach thematischen) Erwägungen als Perioden klassifiziert werden: Steinlener (oder Lautrecer), Vitragen, Blaue, Zirkus-, Rosa, klassische, Negro-, protokubistische, kubistische (analytische und synthetische). Die Definition könnte noch mehr detailliert werden. Vom Standpunkt der „Wissenschaft vom Menschen“ aus jedoch war die Zeit, in die alle diese Perioden fallen — zwischen 1900 und 1914, Picasso war im Alter zwischen 19 und 33 —, die Zeit der Entwicklung seiner außergewöhnlichen Persönlichkeit und ihrer vollen Blüte. Die absolute Bedeutung dieser Etappe des geistig-psychologischen Wachsens einer Persönlichkeit unterliegt keinem Zweifel, denn, wie Goethe sagte, um etwas zu schaffen, muss man etwas sein. Die außerordentliche Vollständigkeit und die chronologische Einheit der sowjetischen Sammlung erlaubt es, die vielleicht am schwersten zugängliche Phase im Schaffen Picassos von der Position der Logik dieses inneren Prozesses in gebührendem Maße zu beleuchten.

Etwa um 1900, zur Entstehungszeit des frühesten unter den Bildern der Sammlung, lagen für Picasso seine spanische Kindheit und die Lehrjahre bereits weit zurück. Dennoch lohnt es sich, einige Schlüsselerlebnisse in seiner Kindheit näher zu betrachten. Zuallererst muss Malaga erwähnt werden, hier hat der am 25. Oktober 1881 geborene Pablo Ruiz, der künftige Picasso, die ersten zehn Jahre seines Lebens verbracht. Obwohl er diese Stadt an der andalusischen Küste des Mittelmeeres nie dargestellt hat, war gerade Malaga die Wiege seines Geistes, die Landschaft seiner Kindheit, in der viele Themen und Bilder seines reifen Schaffens wurzeln. Im Stadtmuseum von Malaga sah er zum ersten Mal den antiken Herkules und auf der Placa de Toros Stierkämpfe, und zuhause die gurrenden Tauben, die seinem Vater, dem „Maler von Bildern für Esszimmer“, wie er ihn später selbst nannte, als Modell dienten. Picasso zeichnet das alles, und mit etwa acht Jahren nimmt er bereits Pinsel und Ölfarben in die Hand, um eine Corrida darzustellen. Der Vater erlaubt ihm, auf seinen Taubenbildern die Vogelfüße zu zeichnen, denn Pablo macht das gut und kennerhaft. Und als die Zeit gekommen war, die Schule zu besuchen, wollte er sich auf keinen Fall von seiner Lieblingstaube trennen: Er kam in die Klasse und stellte den Käfig mit dem Vogel auf die Bank… Die Schule als den Ort, wo man sich unterzuordnen hatte, hasste Pablo vom ersten Tag an und widersetzte sich ihr. Auch in Zukunft wird er gegen alles Einspruch erheben, was nach Schule riecht, was sich an der Eigenart und der individuellen Freiheit vergreift, allgemeine Regeln vorschreibt, Normen bestimmt und Auffassungen aufdrängt. Er wird sich nie vorgegebenen Bedingungen anpassen, seinen Überzeugungen abtrünnig werden oder, um es in psychologischen Begriffen auszudrücken, das Lustprinzip dem Realitätsprinzip unterordnen.

Gut ging es der Familie Ruiz-Picasso nie, und unter dem Druck der finanziellen Umstände übersiedelte sie nach Coruña, wo der Vater Picassos die Stelle eines Mal- und Zeichenlehrers im Stadtgymnasium erhielt. Malaga mit seinem milden Klima und seiner üppigen Natur, „lichter Stern im Himmel des mauretanischen Andalusiens, Osten ohne Gift, Westen ohne Tätigkeit“ (wie es bei Lorca heißt), und Coruña, am anderen, nördlichen Ende der Iberischen Halbinsel, mit dem stürmischen Atlantik, dem Regen und den Nebelschwaden… Diese zwei Städte sind nicht nur geographische, sondern auch psychologische Pole Spaniens. Für Picasso waren sie Lebensstationen: Malaga — die Wiege, Coruña — der Abfahrtshafen.

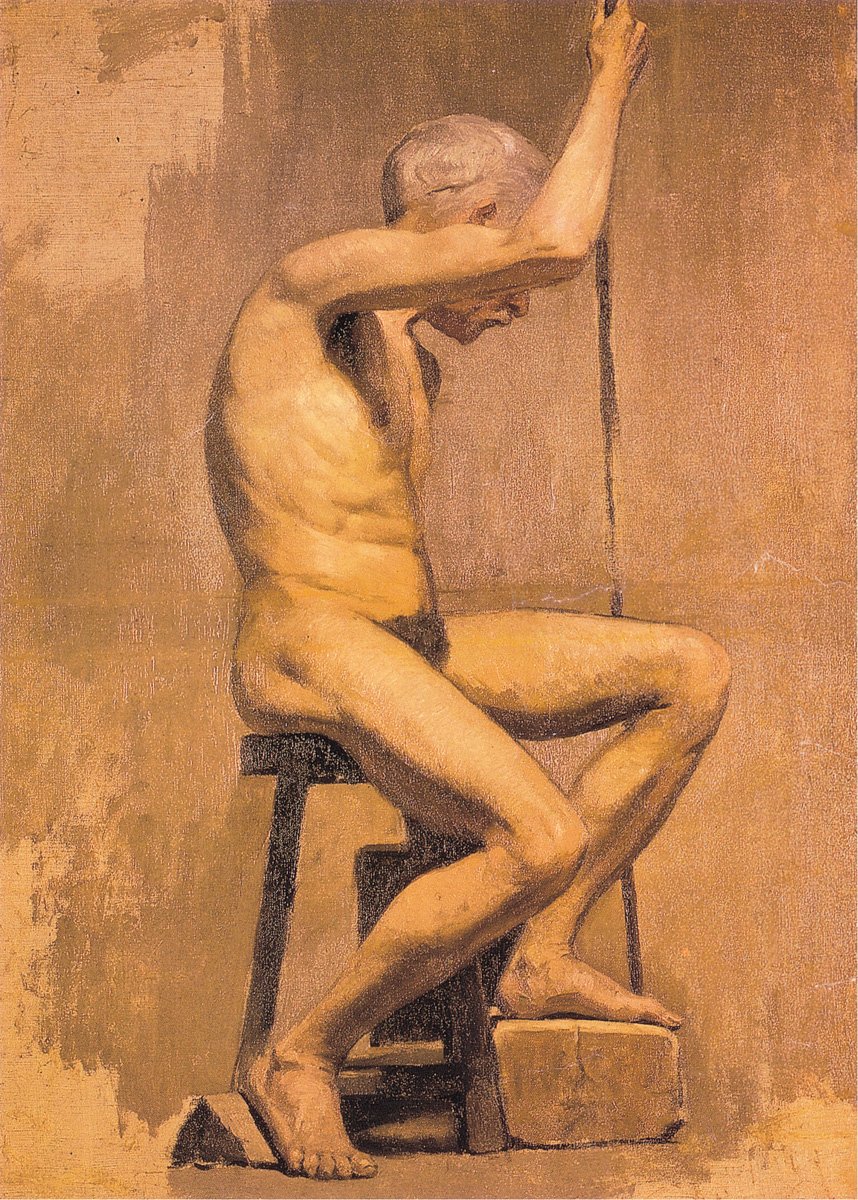

Im Jahre 1891, als die Familie Ruiz-Picasso mit dem zehnjährigen Pablo nach Coruña übersiedelte, herrschte dort noch eine Atmosphäre tiefer Provinz, nicht vergleichbar mit Malaga, wo es einen Kreis von ortsansässigen Malern gab, zu dem auch Picassos Vater gehörte. Dennoch gab es in Coruña eine Schule der freien Künste, wo der junge Pablo Ruiz, als er sich systematisch mit Zeichnen zu befassen begann, unwahrscheinlich schnell (mit 13 Jahren) das akademische Programm des Zeichnens nach dem Gips und der lebendigen Natur durchlief. In diesen Studien setzt nicht nur die in diesem nachahmenden Studium notwendige und phänomenale Exaktheit und Genauigkeit der Ausführung in Erstaunen, sondern auch die von dem jungen Maler in diese trockene Materie hereingebrachte Lebendigkeit des Helldunkels, die die Gipstorsos, Hände und Füße in lebendige und geheimnisvolle poetische Bilder verwandelt.

Aber er zeichnet nicht nur in der Klasse, sondern auch zu Hause, zeichnet die ganze Zeit, egal worauf. Das sind Bildnisse von der Familie, Alltagsszenen, romantische Sujets, Tiere.

In Nachahmung der periodischen Druckschriften jener Zeit gibt er seine eigenen Zeitschriften heraus — Coruña und Azul y Blanco — mit handschriftlichem Text und humoristischen Illustrationen. Angemerkt sei hier, dass die Zeichnungen des kleinen Picasso erzählerischen Charakter und eine „Dramaturgie“ besitzen, dass das Bild und das Wort für ihn beinah gleichwertig sind; diese beiden Momente sind bedeutsam in der Perspektive der künftigen Entwicklung der Kunst Picassos.

Zuhause unter der Leitung des Vaters — der Vater war so von den Erfolgen des Sohnes beeindruckt, dass er ihm seine Palette mit den Pinseln und Farben übergeben hatte — begann Pablo im letzten Jahr seines Verbleibens in Coruña nach lebenden Modellen in Öl zu malen (Ein Armer, Mann mit Mütze). Diese ohne jeden Akademismus gemalten Bildnisse und Figuren offenbaren nicht nur die frühe Reife des dreizehn-, vierzehnjährigen Malers, sondern auch die zutiefst spanische Herkunft seines Talents: Sein ganzes Interesse konzentriert sich auf den Menschen; das Modell ist mit einem tiefen Ernst und rauem Realismus behandelt, wodurch die Bedeutsamkeit, Einheitlichkeit, das „Kubistische“ dieser Gestalten zutage tritt. Sie sind nicht in dem Maße Lehrarbeiten, sondern eher psychologische Porträts, und wiederum weniger Porträts als allgemein menschliche Charaktere, wie etwa die biblischen Figuren Zurbarans und Riberas.

Nach dem Zeugnis von Kahnweiler äußerte sich Picasso in den späteren Jahren über diese seine malerischen Debüts beifälliger als über die Bilder, die er in Barcelona gemalt hatte, wohin die Familie Ruiz-Picasso im Herbst 1895 übersiedelte und wo Pablo sofort Student der Malereiklasse der Schule der schönen Künste La Lonja wurde. In der Tat konnte der Besuch der akademischen Klassen in Barcelona nach den ersten Meisterwerken von Coruña nichts mehr zur Entfaltung der originellen Gabe des jungen Picasso beitragen, der die Handgriffe des malerischen Gewerbes selbständig vervollkommnen konnte.

Aber der offizielle Weg, Maler zu werden, schien damals der einzige zu sein, und um den Vater nicht zu betrüben, blieb er noch zwei ganze Jahre Student von La Lonja und konnte natürlich nicht vermeiden, für eine Zeit unter den nivellierenden Einfluss des Akademismus zu geraten, der von der offiziellen Schule zusammen mit den Berufsfertigkeiten eingeimpft wurde. „…Meine Studienzeit in Barcelona — welch Abscheu empfinde ich gegen sie!“ gestand Picasso Kahnweiler.[10]

Und doch brachte die für ihn vom Vater gemietete Werkstatt (mit 14 Jahren!), die ihm eine verhältnismäßige Emanzipation sowohl von der Schule als auch von dem engen Kreis der Familie erlaubte, eine reelle Unterstützung seiner Selbständigkeit. „Ein Studio ist für einen jungen Mann, der mit überschäumendem Ungestüm seine Berufung fühlt“, schreibt Josep Palau i Fabre, „fast wie eine erste Liebe: Alle Illusionen zentrieren und kristallisieren sich dort.“[11] Und hier zog Picasso die Bilanz seiner Schuljahre, indem er die ersten großen Gemälde malte: Die erste hl. Kommunion (Winter 1895-1896) — eine Komposition im Interieur mit Figuren, Drapierungen und Stillleben, mit schönen Lichteffekten — und Ciencia y Caridad (Anfang 1897) — ein riesengroßes Gemälde mit Figuren größer als das Modell, eine Art reale Allegorie. Das letzte erhielt eine Ehrenurkunde auf der nationalen künstlerischen Ausstellung in Madrid und eine Goldmedaille auf der Ausstellung in Malaga.

Betrachtet man die schöpferische Biographie des frühen Picasso in den Begriffen der Erziehungsromane, so eröffnet seine Abreise von Zuhause nach Madrid im Herbst 1897 — offiziell für die Fortsetzung des Studiums an der Königlichen Akademie der Schönen Künste (Academia de San Fernando) — tatsächlich die nach den Lehrjahren nächste Lebensetappe, die der Wanderjahre. Umsiedlungen von Ort zu Ort, ein ständiges Umherirren entsprechen in dieser Periode dem Zustand der inneren Unbestimmtheit, des Bedürfnisses der Selbstbehauptung und des Strebens nach der Unabhängigkeit, mit dem bei dem Jüngling das Werden seiner Persönlichkeit beginnt.

Rendez-vous (Die Umarmung), 1900. Öl auf Karton, 52 x 56 cm. Puschkin-Museum der bildenden Künste, Moskau.

Die Wanderjahre Pablo Picassos sind die aus mehreren sich abwechselnden Phasen gebildete siebenjährige Periode seines Lebens zwischen 16 und 23, zwischen der ersten selbständigen Abreise nach Madrid — der künstlerischen Metropole seines Landes — im Jahre 1897 und der endgültigen Niederlassung in Paris — der künstlerischen Metropole der Welt — im Frühjahr 1904.

Wie auch während seines ersten Besuchs im Jahr 1895 auf dem Weg nach Barcelona, bedeutete Madrid für Picasso vor allem das Museum Prado, wo er öfter erschien als in der Academia de San Fernando, um die alten Meister zu kopieren (vor allem zog ihn Velazquez an). Aber, nach der Bemerkung von Sabartés, „die Entwicklung seines Geistes wird von Madrid sehr geringfügig beeinflusst“,[12] und man darf behaupten, dass für Picasso der erlebte schwere Winter 1897/98 und die darauf folgende langwierige Krankheit, die symbolisch das Ende seiner „akademischen Karriere“ bezeichnet, die wichtigsten Ereignisse in der Hauptstadt waren.

Demgegenüber bedeutete Picasso der Aufenthalt in Horta de Ebro in der Nähe einer Siedlung im Hochgebirge Kataloniens, wohin er zur Kur kam und wo er für ganze acht Monate blieb (bis zum Frühjahr 1899), so viel, dass er auch Jahrzehnte später unverändert sagte: „Alles, was ich kann, habe ich in Horta de Ebro gelernt.“[13] Zusammen mit Manuel Pallares, dem ersten Barcelonaer Freund, der ihn auch einlud, bei sich im Elternhaus in Horta zu verweilen, durchstreifte Pablo mit dem Malgerät und dem Skizzenblock alle Gebirgspfade in der Umgebung dieser Kleinstadt, die einen rauen mittelalterlichen Charakter bewahrt hatte. Zusammen mit dem Freund bestieg Picasso die umliegenden Felsen, schlief auf einem Lager aus Lavendel in einer Höhle, wusch sich mit Quellwasser, durchstreifte Bergschluchten unter der Gefahr, in die reißende Strömung eines Bergflusses zu stürzen… Er wollte sich mit der Kraft der Naturgewalten messen und die ewigen Werte des einfachen Lebens mit seinen Mühen und seinen Freuden kennen lernen.

Tatsächlich sind die in Horta verlebten Monate nicht eigentlich durch ihre künstlerische Produktion (erhalten geblieben sind nur einige Studien und Skizzenbücher) bedeutend, sondern durch ihre Schlüsselposition im Werdeprozess der Persönlichkeit des jungen Picasso. Diese an sich kurze biographische Episode ist eines besonderen Kapitels im „Roman der Erziehung“ Picassos würdig, eines Kapitels, in dem es Szenen der bukolischen Abgeschiedenheit im Schoße der unberührten, gewaltigen und lebensspendenden Natur gibt; es gibt da die Empfindung der Freiheit und der Fülle des Seins, es gibt die Idee des Naturmenschen und des Lebens, in harmonischem Rhythmus des zyklischen Jahreszeitenwechsels.

Aber wie es sich für Spanien geziemt, enthält dieses Kapitel auch brutale Momente der Versuchung, Errettung oder Todesringen — die Triebkräfte des Dramas der menschlichen Existenz. Palau i Fabre, der alle Ereignisse dieses ersten Aufenthalts Picassos in Horta beschrieb, bemerkt: „Es scheint mehr als paradox zu sein, beinahe hätte ich gesagt, von der Vorsehung bestimmt, dass Picasso sozusagen in dem Augenblick wiedergeboren wurde, als er Madrid und die Nachahmung der großen Meister der Vergangenheit aufgab, um sich mit den urtümlichen Kräften des Landes zu verbinden…“[14] Man muss hinzufügen, dass der Wert der Erfahrungen, die der halbwüchsige Picasso in Horta de Ebro machte, für die Forscher noch mehrmals von Bedeutung sein wird im Zusammenhang mit dem Problem seiner „Mittelmeerquellen“ und des „iberischen Archaismus“ im entscheidenden Moment seines Werdens, also im Jahr 1906, wie auch im Zusammenhang mit dem erneuten Aufenthalt des Malers in Horta im Jahr 1909, der eine neue Etappe in der künstlerischen Konzeption Picassos — den Kubismus — bezeichnen wird. Nach dem ersten Aufenthalt in Horta de Ebro kehrte Picasso reifer und voll neuer Kräfte nach Barcelona zurück, das er jetzt auch auf andere Weise erlebt — als Sammelpunkt der fortschrittlichen Strömungen, als eine für die Gegenwart offene Stadt. Tatsächlich war die kulturelle Atmosphäre von Barcelona am Vorabend des 20. Jahrhunderts von Optimismus durchtränkt. Vor dem Hintergrund der Aufrufe zur regionalen Wiedergeburt Kataloniens, vor dem Hintergrund des Auftretens der Anarchisten, vor dem Hintergrund der neuesten technischen Errungenschaften (Auto, Elektrizität, Phonograph, Kinematograph, Beton) und der neuesten Ideen der Massenproduktion festigte sich in den jungen Gemütern der Gedanke von einer mit dem neuen Jahrhundert entstehenden, noch nie gesehenen Epoche der Kunstentfaltung.

Gerade in Barcelona, das sich mehr dem zeitgenössischen Europa zuwandte als dem in Lethargie versunkenen, patriarchalischen Spanien, entstand die Kunstströmung „Modernismo“ — die katalanische Abart der kosmopolitischen künstlerischen Tendenzen des „Fin de siècle”, die in sich ein ganzes Spektrum der ideellen und ästhetischen Einflüsse vom skandinavischen Symbolismus bis zum Präraffaelismus, vom „Wagnerismus“ und „Nietzscheanismus“ bis zum französischen Impressionismus und der Stilrichtung der Pariser humoristischen Zeitschriften vereinigte.

Picasso, der noch nicht einmal achtzehn und folglich in einem rebellischen Alter war, wies sowohl die blutarme akademische Ästhetik als auch den lahmen Prosaismus der realistischen Sicht zurück und solidarisierte sich natürlich mit allen, die sich Modernisten nannten, d. h. mit den nichtkonformistisch orientierten Malern, Literaten, mit der „Elite des katalanischen Gedankens“ (nach einem Ausdruck von Sabartés), die sich um das künstlerische Kabarett „Els Quatre Gats“ gruppierte.

Der Untersuchung der Frage, was die Kunst Picassos aus den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts dem Barcelonaer Modernismus zu verdanken hat, wird viel Aufmerksamkeit geschenkt. In dieser Angelegenheit bemerkte Cirlot: „Die Kritiker meinen, es sei sehr nützlich, über die ,Einflüsse‘ zu sprechen, denn da kann man von der Gelegenheit Gebrauch machen, etwas zu erklären, was sie selbst nicht verstehen, durch etwas, das sie verstehen, aber häufig völlig falsch, und das Ergebnis ist deswegen ein unentwirrbares Durcheinander.“[15] Tatsächlich muss man diese Frage aus dem Kreis der Hypothesen über die flüchtigen stilistischen Einflüsse (R. Casas, I. Nonell, G. Anglada Camarasa), unter denen die Vorstellung über das wirkliche, natürliche Element des großen Talents Picassos verwischt wird, eliminieren.

Die Rolle des Barcelonaer Modernismus bestand in der avantgardistischen Erziehung des jungen Picasso, in der Befreiung seines künstlerischen Bewusstseins von den Schulschablonen. Aber diese avantgardistische Universität war gleichzeitig auch die Arena seiner Selbstbehauptung. Picasso, der sich im Jahre 1906 mit einem Tenor vergleichen wird, der eine Note höher nimmt, als es in der Partitur steht,[16] wird wirklich nie von dem unterjocht, was ihn hinreißt; er beginnt jedesmal da, wo der Einfluss endet.

In der Tat imponierte Picasso in diesen Barcelonaer Jahren der graphische „Jargon“ der Pariser Zeitschriften jener Epoche (die Manier Forains, Steinlens, der Zeichner des Gil Blas, La Vie parisienne u. dgl.), zumal er selbst einen ebenso treffenden, scharfen Stil kultivierte, der alles Überflüssige ausschloss und durch das Spiel weniger Linien und Flecken den lebendigen Ausdruck jedweden Charakters jeder Situation erreichte und diese durch die Brille der Ironie betrachtete. Viel später wird Picasso gelegentlich bemerken, dass in der Tat alle guten Porträts Karikaturen sind. In diesen Barcelonaer Jahren zeichnet er mehrere Porträtkarikaturen von seinen Genossen in der Avantgarde, und es scheint geradezu, als strebe er danach, sein Modell zu besiegen, es seinem künstlerischen Willen unterzuordnen, es in eine strenge graphische Formel zu fassen. Wahr ist aber auch, dass in dieser neuen, modernistischen Form dasselbe literarische, erzählerische Moment auftritt, das wir schon in den handgeschriebenen Kinderzeitschriften des kleinen Pablo in Coruña bemerkten.

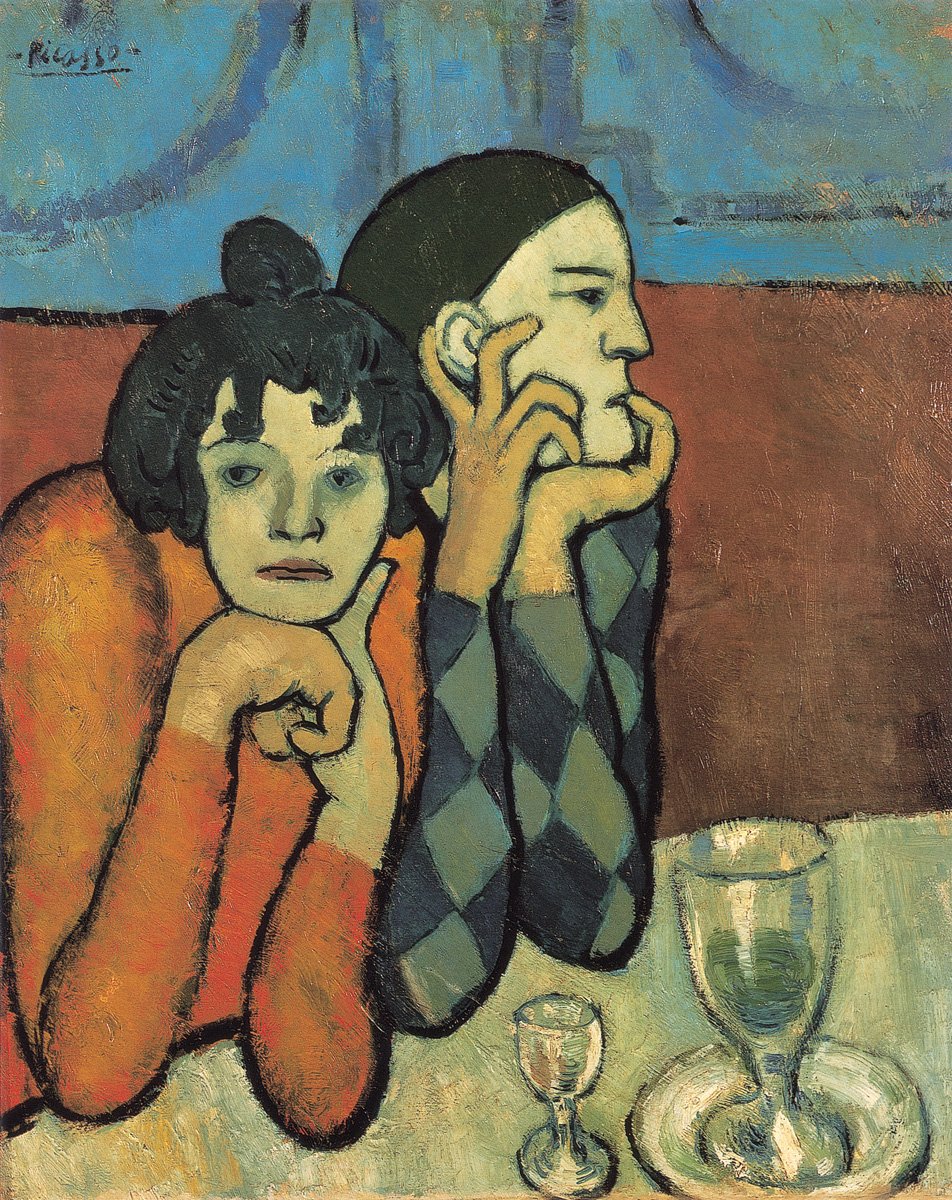

Harlekin und seine Gefährtin (Zwei Gaukler), 1901. Öl auf Leinwand, 73 x 60 cm. Puschkin-Museum der bildenden Künste, Moskau.

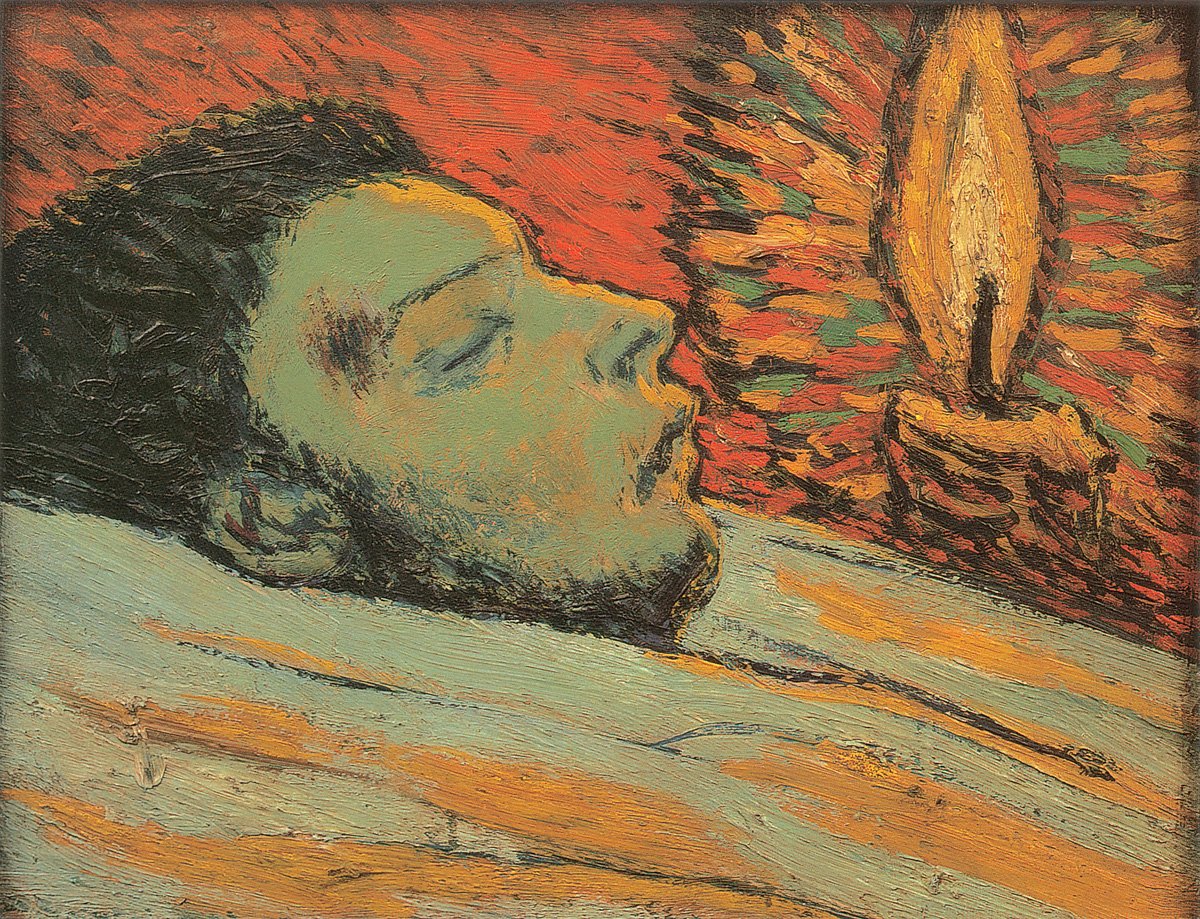

Als eines Gemäldes würdig findet Picasso in den Jahren 1899-1900 nur solche Sujets, in denen die „letzte Wahrheit“, die Vergänglichkeit des Lebens, die Unvermeidlichkeit des Todes durchscheint. Die Zeremonie des Abschieds von einem Entschlafenen, Wachen am Sarg, Agonie eines Invaliden am Sterbebett im Krankenhaus, Szene im Zimmer eines Verstorbenen oder am Bett einer Sterbenden: der nichtsnutzige Gatte tut Abbitte… ein Geiger spielt… ein vergrämter langhaariger Dichter… der Liebhaber auf Knien… ein junger Mönch beim Gebet. In solchen Variationen arbeitete Picasso dieses Thema aus (im Barcelonaer Picasso-Museum werden nicht weniger als 25 graphische und 5 malerische Skizzen aufbewahrt). Schließlich malte er eine große (ca. 130 x 220 cm) Komposition Derniers moments (Letzte Augenblicke), die Anfang 1900 in Barcelona gezeigt wurde, dann in demselben Jahr auf der Weltausstellung in Paris.

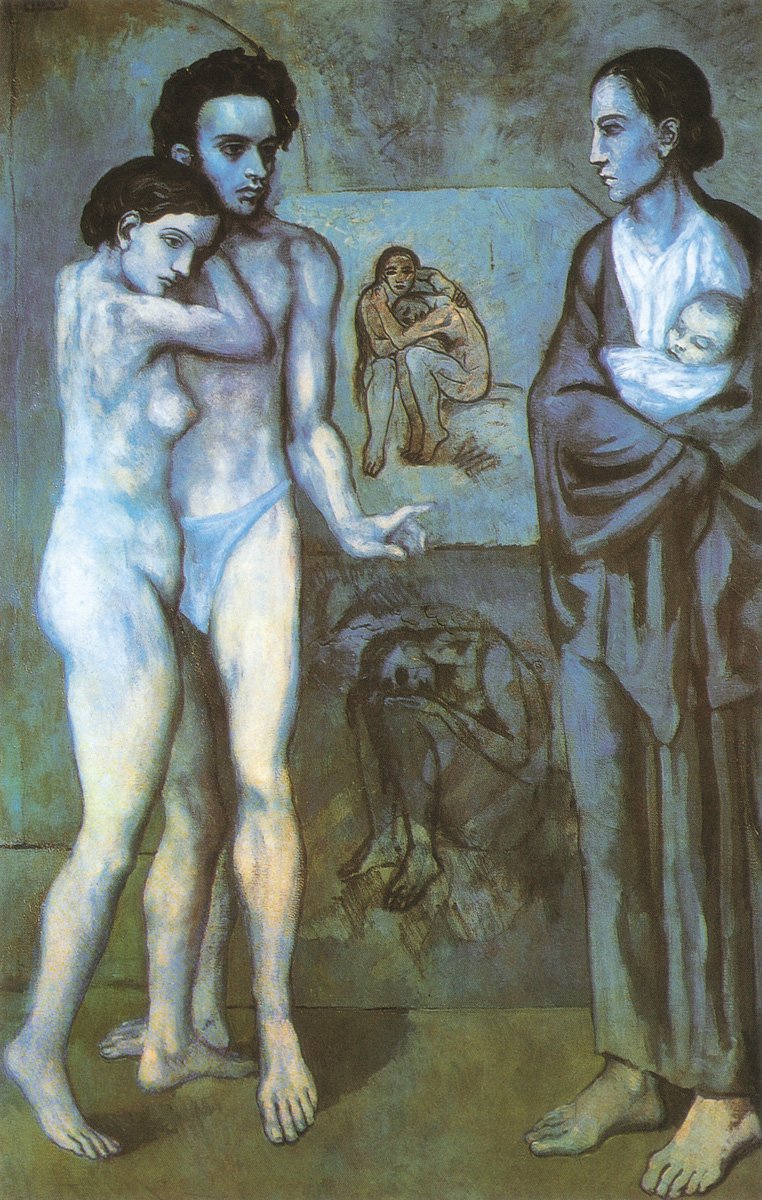

Danach verschwand das Bild unter der Malschicht des bekannten Gemäldes der Blauen Periode La Vie; es wurde erst vor kurzem bei einer Untersuchung mit Röntgenstrahlen wiederentdeckt.[17] Alles in den Derniers Moments war grüblerisch: der morbide Symbolismus wie auch die Figuren (der junge Priester am Bett der Sterbenden) und sogar die Stilistik, die Picassos Begeisterung für die „spirituelle“ Malerei El Grecos widerspiegelte, der als Stammvater der antiakademischen modernistischen Tradition empfunden wurde. Alles in diesem Bild gehörte Picasso nur in dem Maße, in dem er selbst jener Epoche zugehörte, der Epoche von Maeterlinck, Munch, Ibsen, Carrière. Es ist auch kein Zufall, dass die symbolische Arbeit Derniers Moments so stark an die Schularbeit Ciencia y Caridad erinnert, denn trotz der verstärkten altersbedingten Hinwendung zum Todesthema, ihrer beinahe dekadenten Gestaltung, wie auch in mehreren anderen Arbeiten Picassos im Strom des katalanischen Modernismo, erweckt sie den Eindruck einer abstrakten Studie. Picasso war die Dekadenz fremd, und er betrachtete sie mit Ironie als Äußerung von Schwäche, von Leblosigkeit. Er erschöpfte sehr rasch alle Möglichkeiten des Modernismo und geriet danach in eine Sackgasse.

Paris rettete ihn, und nach mehreren Monaten (im Sommer 1902) wird er an seinen ersten französischen Freund, Max Jacob, von seinem Gefühl der Isolierung unter den Freunden in Barcelona schreiben, von „den hiesigen Malern“ (wie er in seinem Brief skeptisch betont), die „sehr schlechte Bücher verfassen“ und „dumme Bilder“ malen.[18]

Im Oktober 1900 kam Picasso nach Paris, ließ sich auf den Höhen von Montmartre nieder und blieb dort bis zum Ende des Jahres. Obwohl seine Kontakte auf die Kolonie der Landsleute begrenzt bleiben und er die Umgebung mit der Neugier eines Fremden betrachtet, findet Picasso sofort und ohne Zögern sein Thema. Er wird ein Maler des Montmartre.

Mit dem Datum seines 19. Geburtstags (25. Oktober 1900), einige Tage nach seiner Ankunft in Paris, ist jener Brief datiert, der den Verlauf des Pariser Lebens Picassos und seines unzertrennlichen Freundes, dem Maler und Dichter Carlos Casagemas, dokumentiert; sie berichten einem Freund in Barcelona von der intensiven Arbeit, von ihren Plänen, Bilder im Pariser Salon und in Spanien auszustellen, von den abendlichen Besuchen der Cafékonzerte und Theater, beschreiben Treffen, Schauspiele, ihre Wohnung. Der Brief verströmt jugendlichen Optimismus und gibt ihren begeisterten Eindruck vom Leben wieder („Falls Du Opisso siehst, so sage ihm, er solle kommen, zum Wohl der Seelenrettung, sag ihm, er soll Gaudi und die Sagrada Familia zum Teufel schicken… Hier sind überall echte Lehrer“.)[19] Die umfangreichen Abteilungen der Weltausstellung (in der spanischen Sektion unter der Nummer 79 heißt es: Pablo Ruiz-Picasso, Derniers moments); die Retrospektive „Hundert und zehn Jahre der französischen Kunst“ mit den Gemälden von Ingres und Delacroix, Courbet und den Impressionisten bis zu Cézanne; der gewaltige Louvre mit den endlosen Sälen der Meisterwerke der Malerei und Skulptur alter Zivilisationen; ganze Straßen von Galerien und Geschäften, in denen die neue Malerei ausgestellt und verkauft wird. „Mehr als sechzig Jahre danach wird er mir von seiner Begeisterung für alles, was er damals entdeckte, erzählen“, bezeugt Pierre Daix. „Plötzlich hatte er verstanden, inwiefern Spanien und sogar Barcelona etwas Unzugängliches und Eingeschränktes anhaftete. Er hatte das nicht erwartet.“[20] Seine Seele ist von der Fülle der künstlerischen Eindrücke und von dem neuen Empfinden der Freiheit erschüttert, „weniger von den Sitten… als von der Freiheit der menschlichen Beziehungen“, bemerkt Daix.[21]

„Echte Lehrer“ für Picasso — das sind die älteren Maler des Montmartre, die ihn in die ganze Skala der kulturellen Ereignisse einweihen: Tanzbälle, Konzertcafés mit ihren Stars, die anziehende und unheilbringende Welt der nächtlichen Vergnügungen, die von den Emanationen der weiblichen Reize elektrisiert ist (Forain und Toulouse-Lautrec), aber auch die melancholische Stimmung des grauen Alltags in den Vorstädten, wo die herbstliche Dämmerung das Gefühl der beklemmenden Verlassenheit noch vertieft (Steinlen, mit dem, wie Cirlot mitteilt, Picasso auch persönlich bekannt war).

Aber nicht dem mystischen Ruf Zolas folgend (wie sich Anatole France über Steinlen äußerte), nicht aus Neigung zu einer originellen Lebensweise und auch nicht mit dem Auge eines Satirikers beginnt der junge Picasso seine sogenannte Kabarettperiode. In diesem Thema sieht er die Möglichkeit, das Leben als Drama darzustellen und als dessen Kern den Ruf des Geschlechts. Jedoch erinnern die Unumwundenheit, die Expression und der sparsame Realismus der Auslegung dieser Sujets weniger an die französischen Einflüsse als vielmehr an die Eindrücke, die die späten Werke Goyas auf den jungen Picasso ausgeübt hatten (siehe Bilder wie Der 3. Mai 1808).

Das Gesagte trifft besonders auf das Moskauer Gemälde Rendez-vous (Die Umarmung) zu — absoluter Höhepunkt der Pariser Periode des Jahres 1900 und zweifellos eines der Meisterwerke des frühen Picasso.

Zehn Jahre vor der Schaffung dieses Gemäldes, im Jahre 1890, schrieb Maurice Denis seinen späterhin berühmten Aphorismus: „Daran denken, dass ein Gemälde, bevor es ein Reitpferd, eine entblößte Frau oder irgendeine Anekdote wird, im Grunde eine ebene, mit Farben bedeckte Fläche ist, deren Farben einer bestimmten Anordnung unterliegen.“[22] Vor dem Rendez-vous Picassos dennoch daran zu denken, fällt besonders schwer, da bei diesem Gemälde, ohne jeden ästhetischen Vorbedacht, das Innere über das Äußere triumphiert. Das ist besonders erstaunlich, denn eben weil es „eine ebene, mit Farben bedeckte Fläche mit Farben in einer bestimmten Anordnung“ ist, steht das Gemälde den Arbeiten der Maler der Gruppe „Nabis“ nah (vielleicht weniger dem Werk von Maurice Denis, als vielmehr dem von Edouard Vuillard oder Pierre Bonnard) durch die Gedämpftheit der Farben, die in großen silhouettenartigen Farbflächen aufgetragen sind und eine intime Kammeratmosphäre schaffen. Die äußere Affektlosigkeit aber verbirgt pathetisch leidenschaftliche Emotionen, und das ist natürlich kein „Nabi“ und schon gar kein Toulouse-Lautrec…

Jacob Tugendhold sah in dem hier dargestellten, sich umarmenden Paar „einen Soldaten mit einer Frau“,[23] Phoebe Pool betrachtete es als „Arbeiter und Prostituierte“,[24] Daix liest die Darstellung nach einem anderen narrativen Schema: „Nach der Arbeit findet das Paar wieder zusammen, vereint in unverhohlener Leidenschaft, gesunder Sinnlichkeit und menschlicher Herzlichkeit.“[25] Tatsächlich schildert das Rendez-vous nicht die Sitten der unteren Schichten der Gesellschaft, sondern ein lyrisches und ernstes, beinahe pathetisches Gefühl. Der kühne und begeisterte Pinsel Picassos hinterließ auf der ebenen Fläche ohne Rücksicht auf unwichtige Details gleichsam den Blütenstaub, das Aroma des Lebens, ein von höchstem poetischen Realismus erfülltes Bild.

In demselben Herbst 1900 in Paris schuf der Maler noch drei Fassungen der Umarmung: zwei davon (unverkennbar in der Zeit vorangehend) tragen als Titel Liebespaar auf der Straße und Idyllen des Äußeren Boulevards, die dritte, bekannt unter dem Titel Wollust, ist trotz der Ähnlichkeit in der Komposition und der Staffage eine direkte Antithese zum Moskauer Gemälde, sowohl aufgrund seiner schockierenden Vulgarität, der Anzahl seiner Genreeinzelheiten als auch der sarkastischen Stimmung. Picasso drückt sich als auch in seinen Werken stets sehr direkt aus, und die gewählten Mittel entsprechen immer exakt seiner Absicht.

Als Neunzehnjähriger untersucht er das Thema der Beziehungen der Geschlechter, und seine Gedanken bewegen sich zwischen Kontrasten: Le Moulin de la Galette in der Nacht — das ist der öffentliche Handel mit der Liebe; die Frauen aus den Konzertcafés sind dekorativ wie künstliche Blumen. Die Idyllen des Äußeren Boulevards sind etwas naiv und unbeholfen in ihrer Zärtlichkeit der Umarmung; und in der tristen Mansarde ist die Liebe anders als im Zimmer einer Dienerin der Venus.

Die plötzliche, einer Flucht ähnelnde Abreise des Künstlers aus Paris im Dezember 1900 hatte ebenfalls eine Liebe als Beweggrund — die verhängnisvolle Liebe seines Freundes Casagemas. Den Umständen dieser unglücklichen Liebesgeschichte widmeten die Forscher des Schaffens Picassos erst Aufmerksamkeit, seit sich herausgestellt hatte, dass die dem Andenken Casagemas gewidmeten Bilder im entscheidenden Moment der Herausbildung der Blauen Periode (1901) und während ihres Höhepunktes (1903) gemalt wurden. Casagemas erschoss sich im Februar 1901 in einem Café am Boulevard Clichy; er war nach Paris zurückgekehrt, nachdem Picasso sich vergeblich bemüht hatte, dem Freund unter der Sonne Spaniens das seelische Gleichgewicht zurückzugeben. Picasso war zu dieser Zeit noch in Madrid, wo er die Zeitschrift Arte Joven herauszugeben versuchte (erschienen sind vier Nummern) und Weltszenen und Damenbildnisse malte, in denen er das Unangenehme im Charakter der Modelle unterstrich, bald Raubgier, bald puppenhafte Gemütslosigkeit. Daix sieht hier eine direkte Folge der Tragödie von Casagemas.[26] Diese kurze „weltliche“ Periode — in gewisser Weise der Versuch des jungen Malers, Anerkennung in der Gesellschaft zu finden — endete im Frühjahr 1901, als Picasso nach einem Aufenthalt in Barcelona wieder nach Paris kommt. Dort plant der bekannte Kunsthändler Ambroise Vollard eine Ausstellung der Arbeiten Picassos in seiner Galerie.

In Paris, im Mai und der ersten Junihälfte 1901, arbeitete Picasso mit unwahrscheinlicher Intensität, schuf manchmal während eines Tages zwei, drei Bilder. Er „begann an der Stelle, an der er einige Monate zuvor stehengeblieben war“ (Roland Penrose)[27], aber der Kreis seiner Pariser Sujets ist jetzt breiter, und die Maltechnik ist „avantgardistischer“. Picasso malt nicht nur die Stars der Konzertcafés und die Kokotten der Halbwelt, sondern auch Szenen des Stadtlebens: Blumenverkäuferinnen, promenierende mondäne Paare und das Menschengewühl auf den Rennbahnen, Interieurs der billigen Cafés, schmucke Kinder mit Schiffchen an dem Wasserbecken des Jardin de Luxembourg, Gäste auf dem Dach des Imperial, deren Blicke arrogant über die Seine und die Meere der Pariser Plätze gleiten… Er benutzt die impressionistische Freiheit der raschen Pinselstriche, die japanisierende Schärfe der Kompositionsprinzipien Degas’ und der Plakate Toulouse-Lautrecs, die überhöhte exaltierte Farbigkeit des Kolorits von van Gogh, die den erst im Jahre 1905 deklarierten Fauvismus ankündigte.

Bildnis des Dichters Sabartés (Der Bierkrug), 1901. Öl auf Leinwand, 82 x 66 cm. Puschkin-Museum der bildenden Künste, Moskau.

Aber der sogenannte Präfauvismus Picassos des Frühjahrs 1901 war wiederum nicht so sehr ausgesprochen ästhetischer als subjektiver, psychologischer Natur. Wie Christian Zervos richtig bemerkte, „nahm sich Picasso in acht, um nicht in die Verschrobenheit Vlamincks zu geraten, der Zinnoberrots und Kobalte benutzte, um die École des Beaux-Arts anzuzünden. Picasso machte Gebrauch von den reinen Farben letztlich zur Befriedigung seiner natürlichen Neigung, nur so weit zu gehen, wie es ihm die nervliche Spannung erlaubte…“[28]

Auf der bei Vollard am 24. Mai eröffneten Ausstellung exponierte Picasso mehr als 65 Bilder und Zeichnungen, die zum Teil aus Spanien gebracht wurden, in ihrer großen Mehrheit aber bereits in Paris ausgeführt worden waren. Heftige, oft schockierende Sujets, spontane, energische Arbeit des Pinsels, die Nerven aufpeitschende, wilde (durchaus aber keine freudige, wie es Daix sieht) Farbigkeit charakterisieren diesen sogenannten Stil Vollard. Bald jedoch werden viele der Bilder im präfauvistischen Stil Vollard trotz des finanziellen Erfolgs der Ausstellung übermalt und verschwinden unter neuen Gemälden, die den Wechsel im seelischen Zustand ihres Schöpfers widerspiegeln. „Wer seine Kenntnisse erweitert, erweitert die Trauer.“ Wie eine Antwort auf Ekklesiasts Worte, reift in Picasso nach und nach eine tragische Geistesrichtung, Ergebnis seiner individuellen seelischen Erfahrung, die aber von den psychologischen Gesetzmäßigkeiten seiner Entwicklungsperiode vorausbestimmt wurde. Durch diese seine neue pessimistische Auffassung der Dinge, die sich im Herbst 1901 herausbildete, lässt sich erklären, was Daix den „Bruch mit der Kunst des sinnlichen Anscheins“[29] nannte. Tatsächlich ist jetzt die schöpferische Tendenz Picassos auf die Kunst der von innen her diktierten konzeptionellen verallgemeinerten Bilder gerichtet. Statt auf die aus der Außenwelt geschöpften Sujetfülle konzentriert er sich auf wenige Gestalten, die eher seiner subjektiven geistigen Realität zugehören als der objektiven materiellen. Statt der spontanen und auf fauvistische Art geschärften farbigen Reaktionen drückt sich sein Verhältnis zum Leben jetzt in mehr abstrakten bildlichen Allegorien aus, in denen die farbigen und rhythmischen Strukturen der Komposition symbolisch-poetische Bedeutung gewinnen.

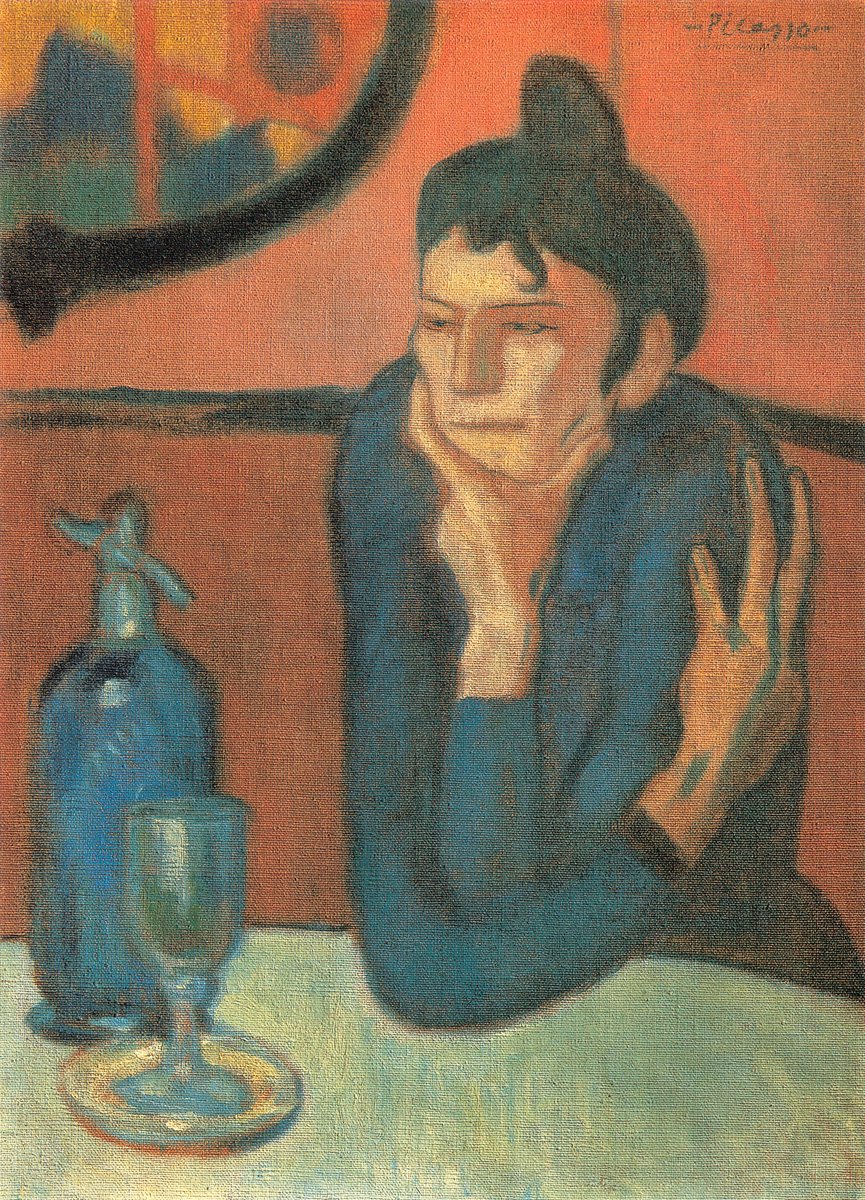

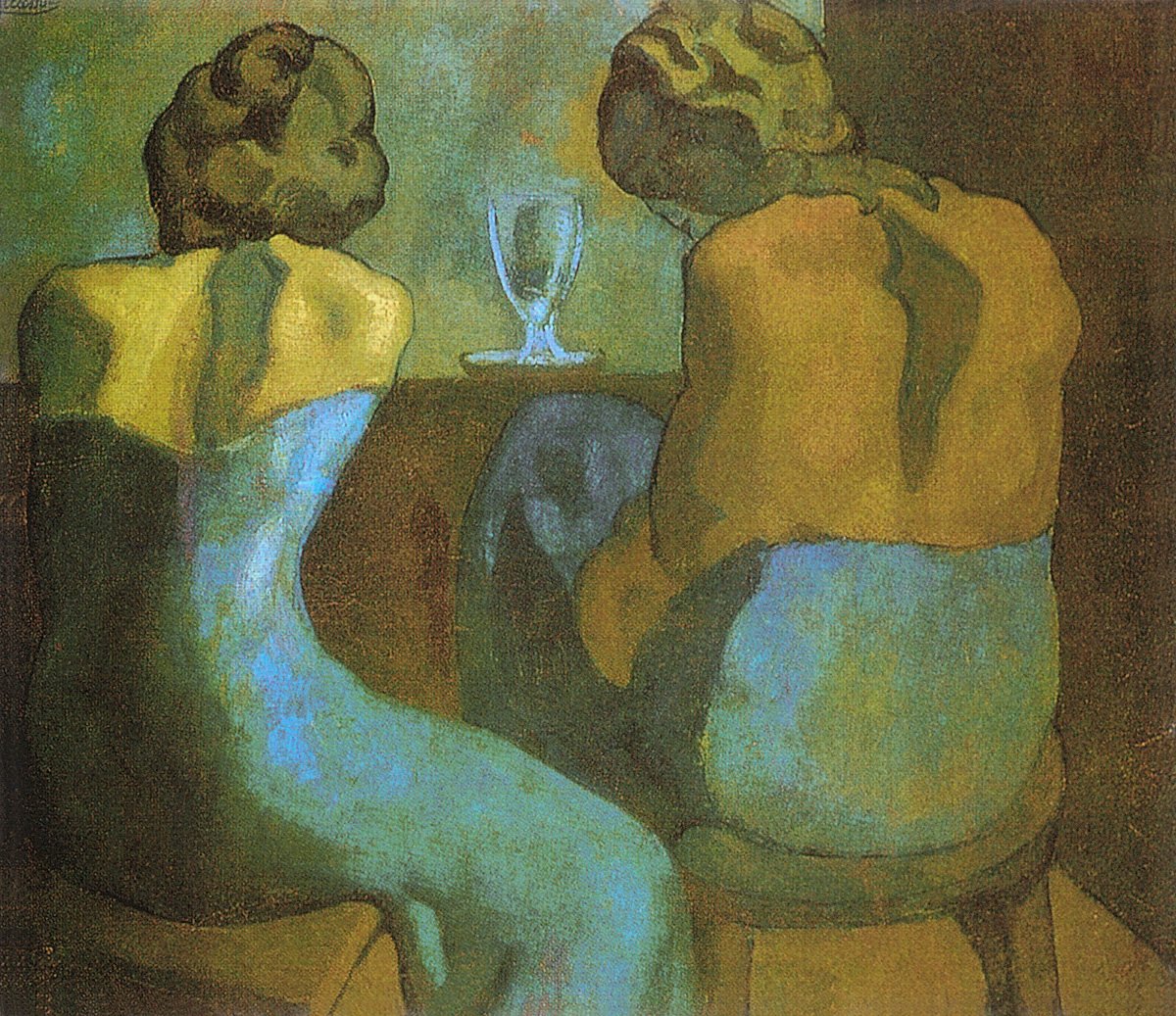

Hier sind zwei sich zeitlich (Herbst 1901) sehr nahe Bilder: Harlekin und seine Gefährtin und die Absinthtrinkerin, die ein beim frühen Picasso häufig anzutreffendes Sujet behandeln: Figuren am Cafétisch. Vom Stil her charakterisiert man sie manchmal als die Bekundung der Vitragenperiode (wegen der den Arbeiten dieser Periode eigenen starken geschmeidigen dunklen Kontur, die große farbige Pläne voneinander abgrenzt). Aber diese der Ästhetik der Art-Nouveau nahe Manier – ihre Entstehung leitet man vom Cloisonnismus Gauguins und von den Arabesken der Plakate von Toulouse-Lautrec ab, den Picasso schätzte — zeugt als poetischer Faktor vom Vorherrschen des intellektuellen Ansatzes in seinem Schaffen, von der Konzentrierung und Abstrahierung seines Denkens. War Picasso früher (von 1899 bis zur ersten Hälfte des Jahres 1901), als er sich mit Cafészenen beschäftigte, die in der Kunst der Jahrhundertwende so oft anzutreffen sind, hingerissen von der „Physiologie“ der modernen Stadt und den bizarren Seiten des Lebens, so kehrt jetzt, in der zweiten Hälfte des Jahres 1901, das Soziale in den Hintergrund zurück, indem es den universell symbolischen Sinn des Bildes unterstreicht.

So erkennt man im Gemälde Harlekin und seine Gefährtin die konkrete Realität jener Epoche: Es handelt sich um ein Café, das eine Art Arbeitsbörse der kleinen Schauspieler war, ein Ort, wo sie sich vorstellten und engagiert wurden. In dem Roman, den die mehrmals von Toulouse-Lautrec verewigte berühmte Sängerin der Konzertcafés Yvette Gilbert über ihr Leben schrieb, gibt es die Beschreibung eines ähnlichen Cafés und seiner Stammgäste, die gut zu dem Gemälde Picassos passt: „Da sind sie, ich sehe sie vor mir, diese lustigen Komiker, exzentrischen Tänzer und Tänzerinnen, Sängerinnen und Sänger, die am Abend den Menschenhaufen mit Chansons, Witzen, Fratzenschneiden belustigen werden und vielleicht Neid über ihre sorglose und frohmütige Existenz hervorrufen; da sind sie, Bleiche, Abgezehrte, mit müden Augen, Hungrige, Frierende und Kranke, mit Spuren von Leid und Sorgen im Gesicht. […] Jeden Tag kommen sie ins ›Café de la Chartreuse‹ in der Hoffnung, ein Engagement zu bekommen, einen Impresario zu finden, der nach einem Conférencier oder einer Sängerin sucht. […] Auch Frauen gibt es hier viele. Arme Mädchen! Blass im grellen Tageslicht, mit einem gespannten und erstarrten Lächeln auf den Lippen, geschminkt mit billigem Puder, mit nachgezogenen Augenbrauen, warten auch sie auf irgendeinen Entrepreneur, dem sie die Reste ihrer verschwindenden Stimme und der vergehenden Jugend feilbieten.“[30]

Aber das Café Picassos hat keinen bestimmten Namen, es ist das Obdach der Obdachlosen. Und der artistisch-nervöse Akrobat Harlekin mit dem weißgeschminkten Gesicht des tragischen Pierrot und seine Gefährtin mit dem Gesicht einer Erscheinung oder einer japanischen No-Maske — das sind keine lebendigen Menschen, sondern die Verkörperung der zweieinigen Seele der Bohème, die durch die banale „commedia della vita“ abgehärtet ist.

Einige der zeitgenössischen Forscher[31] sehen in diesen frühen Gestalten der italienischen Komödie bei Picasso eine Analogie zur symbolischen Poesie des späten Verlains. Etwas weiter gefasst: Man kann feststellen, dass Picasso sich jetzt durch poetische Mittel ausdrückt; das Auge liest das Bild wie ein Gedicht, indem es sich in die Emotionen und die symbolischen Assoziationen der Farbe versenkt, den Sinn der gegenständlichen Verbindungen begreift und sich vom Spiel der sich reimenden Linien bezaubern lässt, die, wie auch die Farben des Gemäldes mit erregender Musikalität ausgestattet und von der Prosaik eines Genrebildes befreit sind.

Kein Zufall aber ist das vor dem Harlekin auf dem Tisch stehende, nicht zu Ende getrunkene große Glas Absinth, bitterer Wermutlikör von grell-grüner Farbe, Allegorie der Bitterkeit des Lebens, die zusätzlich von der Verfluchung des Harlekin-Malers spricht. Das Bild des „verfluchten Poeten“ (hier auch des Malers) war in jener Epoche für Picasso akut. Es floss in eins zusammen mit seinem Ideal der wahren Kunst, mit Paris, mit seiner Gegenwart, seinem eigenen Leben. Der „Fluch“ Baudelaires, Verlains, Rimbauds, Gauguins, van Goghs, Lautrecs war unabdingbar mit dem Bohèmeleben und dem Alkohol verbunden. Bereits in diesem frühen Gemälde hat Picasso die Bedeutung des Alkohols als Mittel zum Unterlaufen der banalen alltäglichen Wirklichkeit durch eine andere, innere, spirituelle Wirklichkeit erkannt, ebenso wie eine Gleichstellung der Kunst und Poesie der „verfluchten“ Artisten mit dem verbrennenden Alkohol (Alcools nannte im Jahre 1913 der Picasso geistig nahestehende Apollinaire seinen ersten Gedichtband), als Elixier der Weisheit, aber auch der verhängnisvollen Melancholie…

In diesem Sinne ist die Absinthtrinkerin ein noch reineres Beispiel sowohl für die oben genannten Ideen als auch für die poetische Form, in der „mit wenigen Worten viel gesagt wird“, und wo das Sujet über sich selbst hinaus wächst.

Die Farben sind hier grob und arm wie Lumpen, und doch sind sie nicht prosaisch, und die Einbildung errät in dem trüben Blau, dem heiseren Rot, im Pergamentgelb ihr edles Wesen: Azurblau, Scharlachrot, Gold. Alles Sichtbare in dem Gemälde ist allegorisch und gewinnt für den Betrachter einen symbolischen, universellen Sinn: Der grüne Absinth im Glas ist die Bitterkeit, die Trauer; im Spiegel an der Wand, auf diesem symbolischen Bildschirm der inneren Welt der Frau, werden ihre verschwommenen Gedanken reflektiert; sie selbst, in der vom Absinth hervorgerufenen Bewusstlosigkeit und Depression, in ihrer gleichsam zu einem Knoten gebundenen Pose, die an eine der Chimären von Notre-Dame erinnert, erscheint schon nicht mehr als einsame Säuferin in der Ecke der Pariser Bar, sondern als Verkörperung des Weltübels mit seinem alchimistischen Attribut — dem am Glasboden schimmernden grünen bitteren Elixier.

In formaler Hinsicht setzen Harlekin und seine Gefährtin und die Absinthtrinkerin die Linie Gauguins fort, in emotionaler Hinsicht eher diejenige van Goghs, der das Nachtcafé in Arles malte, das er als einen schrecklichen Ort empfand, „einen Ort, an dem man umkommen, verrückt werden, ein Verbrechen begehen kann“.[32] Verallgemeinernd kann man sagen, dass zu dieser Zeit die Form in der Komposition vorherrscht und die Themen einen sentimentalen Charakter haben, nach Daix zwei der drei Grundlagen jener neuen Kunst, die bei Picasso während der zweiten Hälfte des Jahres 1901 ausreifte.[33] Das dritte Element — die blaue Monochromie — gab dieser neuen Richtung Picassos ihren Namen: die Blaue Periode, die Ende 1901 einsetzte und bis zum Ende des Jahres 1904 fortdauerte.

Obwohl Picasso selbst mehrere Male die innere, subjektive Natur der Blauen Periode unterstrich, versuchte man lange Zeit ihre Entstehung, besonders die der blauen Monochromie, aus den Einflüssen verschiedener Faktoren zu erklären. Als jedoch nach 65 Jahren die im Herbst 1901 ausgeführten Bilder, die dem Tode seines Freundes Casagemas gewidmet waren, wiedergefunden wurden, schien der psychologische Hintergrund des Übergangs zur Blauen Periode entdeckt. „Erfüllt von dem Gedanken, dass Casagemas tot ist, begann ich in Blau zu malen“, sagte Picasso zu Daix.[34] Und dennoch sind die „blauen“ Gedanken des Malers über den Tod des Freundes durch eine Pause von einem halben Jahr getrennt, sind einige Stilzüge und charakteristische Gestalten bereits fast blauer Gemälde des sogenannten Zyklus, der vom Tod Casagemas, in jenen Bildern formuliert, die die Besuche des Künstlers, im Herbst 1901, im Pariser Frauengefängnis Saint-Lazare widerspiegeln. Wenn man also die vorangehenden schöpferischen Tendenzen Picassos berücksichtigt, wird man die unmittelbare biographische Realität des Künstlers lediglich als eine Art Katalysator seines Krisenzustandes einer geistigen Sehnsucht begreifen, in einer der wichtigsten Etappen seiner Individualisierung und nicht als den eigentlichen ursächlichen Beweggrund dieser Krise.

Carl Gustav Jung, der Vater der Tiefenpsychologie, sieht in der Blauen Periode Picassos einen Abstieg in die Hölle[35], womit er eine Metapher für diese besondere Phase des Werdens findet, in der junge Menschen auf der Suche nach der Wahrheit dazu neigen, sich ins Unbewusste zu vertiefen, dabei vor allem die deprimierenden Seiten des Lebens entdecken und so in das tragische Wesen der Dinge eindringen. Das bestätigt auch Jaime Sabartés, Alters- und Gesinnungsgenosse Picassos, indem er jenen Geisteszustand ihrer frühen Jugend erläutert: „Wir durchlebten jenes Alter, in dem man alles aus eigener Erfahrung begreift, jene Periode der Unbestimmtheit, die jeder vom Standpunkt des eigenen Unglücklichseins durchlebt. Indem unser Leben die Periode des Kummers, der Trauer und des Unglücklichseins durchläuft, bildet es zugleich, mit allen seinen Qualen, die Grundlage seiner (Picassos. — A. P.) Kunsttheorie.“[36]

In Wirklichkeit war diese „antitheoretische“ Theorie (wie Sabartés sie nennt) bei Picasso eine angehäufte Summe von Auffassungen, die Sabartés teilte und die er so wiedergab: „Erwarten wir vom Künstler Offenherzigkeit, sehen wir voraus, dass sie nicht ohne Schmerz sein kann. […] Picasso meint, dass Kunst ein Kind des Kummers und der Trauer ist. […] Er meint, dass Kummer zum Nachdenken anregt und dass die Trauer die Grundlage des Lebens ist.“[37]

Frau mit Haarhelm (Frau eines Akrobaten), 1904. Wasserfarbe auf Karton, 42,8 x 31 cm. The Art Institute of Chicago, Chicago.

La Vie (Das Leben), 1903. Öl auf Leinwand, 196,5 x 128,5 cm. The Cleveland Museum of Art, Cleveland.

Es ist aber erstaunlich und einzigartig, dass dieses Weltempfinden, das eigentlich allen Romantikern bekannt war und das unter der Bezeichnung „Welttrauer“ zum Leitmotiv einer ganzen Kulturepoche an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert wurde, von dem Picasso im Alter zwischen 20 und 23 ergriffen wurde, ihn den Ausdruck einer rein poetischen Metapher finden ließ — das Blau.

Das kalte Blau — die Farbe des Grams, der Trauer, des Unglücklichseins, des Seelenschmerzes, ist aber auch die geistigste der Farben, die Farbe des grenzenlosen Raumes, des Nachdenkens und des Traums. Das Blau wurde auch von den Dichtern geliebt.

Rainer Maria Rilke wurde vor den Gemälden Cézannes im Salon d’Automne (1907) nachdenklich und stellte sich vor, wie jemand die Geschichte der blauen Farbe in der Malerei aller Zeiten schreiben würde, bald einer geistigen, bald galanten, bald ohne jegliche allegorische Bedeutung. Picasso selbst aber schrieb in einem seiner Gedichte im Jahr 1930: „Sie ist das Beste, was es in der Welt gibt. Sie ist die Farbe aller Farben… Die blaueste von allen blauen.“

Man darf Rilkes Gedanken zur blauen Farbe getrost auf die Palette und die Poetik Picassos anwenden, denn seine Blaue Periode erscheint während ihrer ganzen dreijährigen Dauer als eine vieldeutige und komplizierte Kunst, nicht nur in Hinsicht auf den Stil, sondern auch auf den Sinn.

Das Bildnis des Dichters Sabartés stammt, nach Sabartés selbst, eben aus diesem Entstehungsmoment der Blauen Periode: Es war in Paris, im Oktober/November 1901 ausgeführt worden. Es zeigt den Barcelonaer Freund Picassos, nach seinem ersten Eintreffen im herbstlichen Paris, dieser riesigen grauen Stadt, in der er sich einsam und verloren fühlte.

So empfand ihn der Maler, als er, verspätet zum vereinbarten Treff kommend, den Freund in einer melancholischen Erwartung in einem Café hinter einem Bierglas vorfindet. „Mit einem Blick erfasste er, bevor ich ihn bemerkte, meine Pose. Dann reichte er mir die Hand, setzte sich, und wir kamen ins Gespräch“, erzählte Sabartés nach mehr als vierzig Jahren in seinem Buch Picasso, Porträts und Erinnerungen.[38] Das Bildnis wurde in Abwesenheit des Modells gemalt, nach dem Gedächtnis, oder präziser, nach einer Art innerem Modell im Bewusstsein des Malers, das den Eindruck des Treffens in sich bewahrt hatte. Dieses Modell, die Figur im Café, ist gleichsam die Exposition einer malerischen Erzählung. Es ist diesmal eine Erzählung von der Einsamkeit des Dichters, eines Träumers mit kurzsichtigen Augen. Seinem melancholischem Temperament und, wie es scheint, seiner Neigung zum nördlichen Symbolismus (der in Barcelona hochgeschätzt war) ist ein großer Bierkrug als Attribut zugeordnett und nicht ein Glas scharfen Branntweins.

Sabartés erschien dieses Porträt wie eine Widerspiegelung in den Wassern eines blauen mystischen Sees, er erkannte darin die ganze Tiefe seiner Einsamkeit. Für Picasso war das nicht einfach nur ein Bildnis des Freundes, sondern zugleich die Darstellung eines Dichters, was in seinen Augen ein Zeichen besonderer Würde war und von ihm selbst mit dem S. I. Stschukin übergebenen Titel Bildnis des Dichters Sabartés unterstrichen wurde. Wahrscheinlich ist es das erste Gemälde Picassos, in dem die blaue Farbe vorherrscht, obwohl ihre volle Monochromie noch nicht ausgeprägt ist. Zudem ist sie noch nicht durch die reale Farbe der Gegenstände und durch Beleuchtungseffekte motiviert. Das Blau ist hier ein Spektrum von Schattierungen vom grüntürkisfarbenen bis zum tiefen Blau. Man kann wohl sagen, dass das Blau das wirkliche Sujet des Bildes ist, der Ausdruck des wahren Zustands des Dichters, dessen Trauer die Gewähr seiner Aufrichtigkeit ist. Das Blau ist gegenstandslos und universell, es verleiht der Figur Sabartés am Cafétisch die Bedeutung eines Symbols der poetischen Melancholie, die über dem öden Welthorizont liegt.

Das Blau ist die malerische Metapher des Kummers und der Trauer. Und nicht zufällig, sondern aus dem Wunsch heraus, noch unmittelbarer auszudrücken, drängt es Picasso im Jahr 1901 zur Skulptur. Das von Daix festgestellte Vorherrschen der Form in der Komposition ist zweifellos ein Zeichen dieses Interesses, und Picasso wendete sich damals wirklich dem Modellieren zu, denn es half ihm bei der Konkretisierung seiner plastischen Ideen, entsprach aber auch seinem Hang zu strenger Selbstbeschränkung, zum Asketismus der Ausdrucksmittel.

Während aus der Malerei Picassos alles verschwindet, außer einer einsamen menschlichen Figur, während das Kolorit eine volle blaue Monochromie erreicht, wird sein inneres Modell, statisch und kompakt in sich geschlossen (z. B. eine Figur im Café), zur plastischen Idee, die Niedergeschlagenheit ausdrückt. Das bereits in Barcelona in den ersten Monaten des Jahres 1902 gemalte Bild Schlafende Trinkerin ist ein bemerkenswertes Moment dieser Entwicklung. Thematisch setzt es die Linie der Pariser Absinthtrinkerinnen fort, seine plastische Idee führt jedoch zum zentralen Werk des Jahres 1902, dem Ermitage-Bild Die Begegnung: eine gebeugte, niedergeschlagene Figur, die sich kummervoll in einen blauen Mantel hüllt, völlig in sich versunken, wie eine geschlossene Muschel.

Die Entstehung dieser plastischen Idee wird auch in den Pariser Arbeiten der zweiten Hälfte des Jahres 1901 deutlich, in denen die Figuren aussehen, als seien sie in die Umrisse eines romanischen Rundbogens gesetzt. Es handelt sich um die Zyklen der weiblichen Gefangenen und madonnenähnlichen Schwangeren (wie sie Daix bezeichnete), in denen sich eigenartig die Eindrücke Picassos von seinen Besuchen im Herbst 1901 im Pariser Frauengefängnis Saint-Lazare widerspiegelten. Die Entwicklung all dieser Elemente, sowohl der plastischen als auch der sinnlichen, bildet gleichsam die Vorgeschichte der Ermitage-Begegnung.

„Das Herz der Weisen lebt im Hause des Grams.“ Es ist, als wären diese Worte Ekklesiasts die eigenen Gedanken des zwanzigjährigen Picasso, der sich fortdauernd mit dem ewig Weiblichen beschäftigt, überall nach Leiden suchend, nach der tristen Natur der Dinge, im Herbst 1901 den Weg ins Gefängnis Saint-Lazare findet, wo Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem käufliche Frauen untergebracht waren.[39] Mitten im lauten Treiben des Paris der „belle époque“ empfand er das Gefängnis Saint-Lazare als eine besondere, in sich abgeschlossene Welt, ein Eindruck der Zeitlosigkeit, der noch durch die Klosterarchitektur dieser Gebäude aus dem 17. Jahrhundert verstärkt wurde.

Der monotone Rhythmus der Gewölbe und Arkaden, der langen widerhallenden Gänge mit den Häftlingen, die sakrale Atmosphäre des ehemaligen Klosters mussten auf den für Eindrücke empfänglichen Picasso seine Wirkung ausüben.

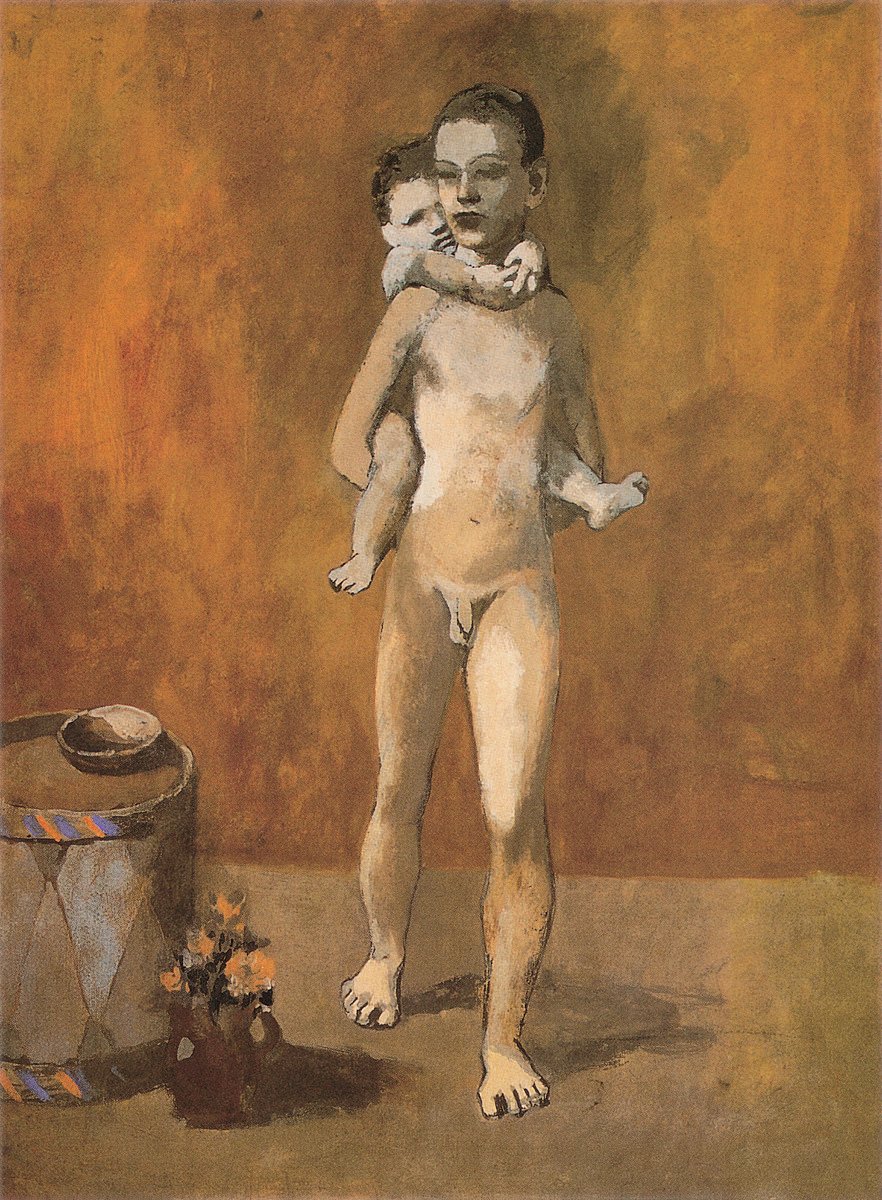

Ob er bereits um diese Zeit wusste von dem Traum van Goghs (den er damals besonders liebte), heilige Frauen nach der Natur zu zeichnen, die wie zeitgenössische Städterinnen aussehen und gleichzeitig den Christinnen der ersten Jahrhunderte gleichen sollten? Wenn nicht, dann ist die Übereinstimmung beider Künstler bemerkenswert, weil der junge Spanier, der im Gefängnis von Saint-Lazare die beklemmende und rührende Beziehung der Frauen zu ihren Kindern beobachtete (denn die Gefangenen durften ihre Säuglinge bei sich haben), das Thema der Prostituiertenmütter zu seinen madonnenartigen Schwangeren von Saint-Lazare entwickelte. Von der Grundidee sind diese Schwangeren hypothetisch auch mit dem Goetheschen Mythos von den Müttern, den großen Göttinnen, den Hüterinnen des Ursprungs alles Zukünftigen verwandt (siehe Faust, Teil II, Szene „Dunkle Galerie“). Das klingt weniger merkwürdig, wenn man den Einfluss der Ideen Goethes auf den Symbolismus allgemein berücksichtigt, und in der großen, synchron mit den Schwangeren von Saint-Lazare gemalten Programmkomposition Das Begräbnis von Casagemas viele bildliche Anspielungen auf zwei Schlussszenen aus Faust (Teil II, „Grablegung“ und „Bergklüfte, Wald, Felsen, Wüste“) findet. Jedenfalls ist sicher, dass der vom blauen Weltempfinden erfasste Picasso im Konkreten das Universale, das Symbolische zu begreifen beginnt, das Suggestive des Gedankens, das Bohrende der Emotion, den Ausdruck von Weltschmerz.

Dieses Erlebnis war weniger empirisch als existentiell. In den Darstellungen der Frauen, die er beobachtete oder sich vorstellte, gibt Picasso keine individuellen Züge oder sozialen Typen wieder, vielmehr drückt er allein die Kehrseite des ewig Weiblichen aus: das metaphysische, leidende Wesen der Frau.

Sogar solche Realitäten wie der Krankenhauskittel und die charakteristische weiße Haube der Gefangenen verwandeln sich bei ihm in abstrakte Mäntel und eine Erinnerung an die phrygische Mütze Mariannes; durch das schöpferische Empfinden umgestaltet, werden sie in der Kunst Picassos zu verschwommenen Spuren der Kleidungsstücke von Saint-Lazare. Und indem man ihre aufdringliche Anwesenheit betrachtet, wird einem bewusst, wie stark die Begegnung mit der düsteren Wirklichkeit des Gefängnisses die Gestaltung der Bildhaftigkeit und Stilistik der Blauen Periode zumindest im Lauf des ganzen Jahres 1902 beeinflusste.[40] Ein halbes Jahr später, nach der Rückkehr aus Paris nach Barcelona, arbeitet Picasso an dem Bild, von dem er an Max Jacob schrieb, dass es ein Straßenmädchen aus Saint-Lazare und eine Mutter darstellt. Dieses Bild ist Die Begegnung.

Doch in dem erwähnten Brief nennt es Picasso Zwei Schwestern (so ist auch die Zeichnung benannt, die wahrscheinlich dem Brief als Illustration beigelegt wurde), worin sich die eigentliche Idee des Autors ausdrückt. Die Benennung Zwei Schwestern muss man natürlich allegorisch, symbolisch verstehen, als zwei metaphysische Aspekte des gleichen einheitlichen Frauenwesens – des erniedrigten und des gehobenen, zwei Wege des weiblichen Schicksals — „ein Straßenmädchen aus Saint-Lazare“ und „eine Mutter“. Nach den Skizzen zu urteilen, herrschten auf dem Bild anfänglich volkstümlich-sentimentale Töne vor, eine Art Erzählung von einem Straßenmädchen, dem in Gestalt einer Schwangeren mit einem Säugling auf den Armen die heilige Mutterschaft erscheint.

Nach und nach jedoch befreit sich das Sujet von nebensächlichen Einzelheiten, wie Mimik und Geste, von den Details der körperlichen Gestalt, der Kleidung. Alles im Bild, was die äußeren Aspekte des Geschehens betrifft, ist allgemein und karg bezeichnet: Der Ort — eine Wand mit einem bogenartigen Durchbruch; die Posen und Gesten der Dargestellten sind steif und passiv; ihre Gesichter sind unpersönlich, die Kleidung ist gewöhnlich. Picasso reduziert nicht nur die dargestellten Details, er schränkt sich absichtlich in den Mitteln seiner malerischen Darstellung ein und geht in dieser Selbstbeschränkung bis zur Askese. Der Realitätsferne und Einfachheit der blauen Monochromie entspricht die Ursprünglichkeit der kompositorischen Lösung, die Abstraktion der Plastik und der Linienumrisse.

Alter Jude mit einem Knaben, 1903. Öl auf Leinwand, 125 x 92 cm. Puschkin-Museum der bildenden Künste, Moskau.

Das Picknick der Familie Soler, 1903. Öl auf Leinwand, 150 x 200 cm. Museum für moderne und zeitgenössische Kunst, Lÿttich.

Kopf einer Frau mit Halstuch, 1903. Öl auf Leinwand, auf Karton geklebt, 50 x 36,5 cm. Ermitage, St. Petersburg.

Indem er die malerische Sprache vereinfacht, kompliziert und vertieft Picasso den Inhalt des Gemäldes; das ursprüngliche Sujet ist zu einem universell zeitlosen Ereignis entwickelt — der tragischen Jenseitsbegegnung zweier symbolischer Schwestern. Ihre Gegenüberstellung (der Erhobenen, Ewigen mit der Erniedrigten und der Verdorbenen) ist in der formalen Lösung der Gestaltung ausgedrückt, den intensiven und himmelblauen Farbtönen der Mutterfigur entspricht ihre frei fließende Zeichnung; die Prostituierte dagegen ist in leblosen grünlich grauen Schattierungen, dem Farbton des feuchten Lehms dargestellt, mit knapp modellierten Formen, eckigen Rhythmen in ihrer Pose und mit starken Schatten in den Falten der Kleidung. Der überweltliche Sinn und der Gram der Mutterschaft ist durch die weit aufgerissenen, allwissenden Augen der Mutter ausgedrückt, wogegen all das, was der dem Tod verwandte Schlaf an Tiefe, existentieller Angst und Metaphysischem birgt, in der Schwere der geschlossenen Lider, in den totenähnlichen Schatten auf dem wächsernen Gesicht der Prostituierten am düsteren Torbogen ausgedrückt ist.

Es scheint, dass S. I. Stschukin gerade Die Begegnung meinte, als er sagte, Picasso hätte Kathedralen ausmalen sollen. Denn sogar die formalen Komponenten des Bildes reichen gleichsam in die Traditionen der sakralen Kunst zurück: die Komposition bis zu den antiken Grabmälern und dem mittelalterlichen ikonographischen Schema der Begegnung Marias mit Elisabeth; die dargestellten Personen erinnern an die von epischer Würde erfüllten Figuren Giottos oder Masaccios oder an die spirituellen Gestalten gotischer Statuen; das monochrome Kolorit an die übersinnliche blau-grüne Tonalität von Luis de Morales.

Die Skizzen zeigen jedoch, dass Picasso nicht von den ikonographischen oder stilistischen Klischees der alten Kunst angeregt wurde. Vielmehr interpretierte er das Thema der Begegnung zweier Frauen bloß durch eine plastische Idee, die den Archetyp Begegnung ausdrückt. Was in den Skizzen mittels Verbindung der Hände der zwei Schwestern dargestellt wurde, wird in dem Gemälde in die ganze Komposition übertragen: Die zueinander geneigten Figuren ähneln einem Bogen, der mit der dunklen Bogenöffnung im Hintergrund links korrespondiert. Damit erreicht Picasso eine tektonische Einheit der zweifachen Komposition und verleiht seiner plastischen Idee gleichzeitig eine suggestive Wirkung der poetischen Metapher „Begegnungsbogen“ (Wohltätige Besuche bei den Eingekerkerten waren eine der bemerkenswerten Besonderheiten im Gefängnis Saint-Lazare, die Picasso beobachten konnte).

Vielleicht entdeckte Picasso gerade in dem Gemälde Die Begegnung für sich zum ersten Mal jenes Gesetz der assoziativ-plastischen Gleichstellung verschiedener Objekte, das künftig ein aktives und wichtiges Instrument seiner bildlichen Poetik wird. Diese Poetik der Metamorphosen, die von ihm in der Epoche des Kubismus entwickelt wurde und die er bis zum Ende beibehielt.

Die Begegnung, die wahrscheinlich im Herbst 1902 vollendet wurde, ist der Höhepunkt der Anfangsphase der Blauen Periode, die unter dem Zeichen der Entwicklung der Themen von Saint-Lazare verlief. Im Lauf des Jahres 1902, das Picasso zu drei Vierteln in Barcelona verbrachte, entfernt sich seine Kunst weit von der realen Wirklichkeit in das Gebiet der transzendenten Ideen, in denen er nur seine subjektive seelische Erfahrung ausdrückt. Seine Gestalten sind bedingt, anonym, zeitlos, als seien sie Gestalten seiner Ideen. Visuelle Bestimmtheit verleiht ihnen die plastische Modellierung der homogenen Form, das Gefühl für Maß und Breite der linearen Rhythmen, die eher einem Bildhauer eigen sind (wie bei der Skulptur eines assyrischen Reliefs), und nicht die sich auf das Gefühl der Realität stützende Eingebung eines Malers, der die Möglichkeiten der Pinsel und Farben ausschöpft. Um diese Zeit will Picasso, nach Daix’ Aussage, das Übereinstimmen der Form mit der Idee erreichen. Sein Suchen findet jedoch kein Verständnis bei seiner nächsten Umgebung in Barcelona, was er in dem bereits erwähnten Brief im Zusammenhang mit der Geschichte des Bildes Die Begegnung an Max Jacob nach Paris beklagt, und ironisch bemerkt er, dass seine Freunde — hiesige Maler — in seinen Werken zu viel Seele bei Abwesenheit der Form finden.

Dass Picasso um Verständnis bei seinem ersten Pariser Dichterfreund sucht (die Bekanntschaft begann während der Ausstellung bei Vollard im Jahr 1901 und ging sofort in eine Freundschaft über), erklärt seine erneute Reise nach Paris im Oktober 1902, wo er zusammen mit Max Jacob lebte, mit ihm Not und Elend teilte und aufgrund der ungewöhnlichen Winterkälte nur drei Monate, bis Mitte Januar 1903, durchhielt. „Schreckliche Zeit der Kälte, des Elends und des Abscheus – besonders des Abscheus”, sagt er. Gerade daran erinnerte er sich mit besonderem Widerwillen, jedoch nicht des materiellen Elends und der Entbehrungen wegen, sondern der moralischen Not, die ihn manche seiner katalonischen Freunde, die damals in Paris in besserer Lage waren, fühlen ließen.[41]

Paris brachte aber auch, wie schon während der vorangegangenen Besuche, Neues in seine Kunst ein. Im Gegensatz zu den kläglichen Lebensverhältnissen des Winters 1902/1903 bewegt sich die Phantasie Picassos, des Malers, in der Welt der „reinen und einfachen Menschheit“ (Daix): Hirten und Fischer, deren Leben hart und dürftig ist, aber durchdrungen von der Moral eines heroischen Stoizismus. In dieser legendären, von epischer Erhabenheit erfüllten Welt philosophischer Anspruchslosigkeit und ruhiger Weisheit, der einfachen und starken Gefühle, der allgemeinen Vergeistigung der Natur, lässt sich der Nachhall der antiken Mythen spüren, der ethischen Ideale Puvis de Chavannes, Gauguins, Alfred de Vignys, aber auch der Nachhall eigener Erlebnisse während der Monate in Horta de Ebro vor vier Jahren[42]. In Paris, wo er nicht die Mittel besaß, um in Öl zu malen, fertigte Picasso Zeichnungen an.

Als er sich in Barcelona wieder an die Ölmalerei macht, kommt ihm seine neue graphische Erfahrung zugute. Er verwendet größere Aufmerksamkeit auf die Probleme des Raumes, der menschlichen Anatomie, der Konkretheit der Objekte, deren Kreis sich im Vergleich zum Jahr 1902 wesentlich erweitert. In den bedeutendsten Gemälden der ersten Hälfte des Jahres 1903 — Arme Leute am Meeresstrand oder die Tragödie (Z. 1. 208), Rendez-vous und Das Leben — werden für die Blaue Periode universale Motive der Welttrauer und des ewig Weiblichen zu Szenen von Wechselbeziehungen zwischen individualisierten Personen — Männern, Frauen, Kindern. So drückt Picasso seine seelischen Erfahrungen in diesen Bildern gleichsam als symbolisch-mythologische blaue Träume aus, die die modernen Forscher zu psychoanalytischen Deutungen veranlassen.[43]

Unterdessen beginnt die Schärfe der seelischen Krise sich abzustumpfen, das Bewusstsein sucht sich einen Ausgang nach außen, in die reale Wirklichkeit, und als Folge zeigt nun Picassos Malerei einen Drang zur Konkretheit, mit Interesse an der Stadtlandschaft, wiewohl auch verwischt durch die Dunkelheit der Nacht, und vor allem am Porträtgenre, was sich gegen Mitte des Jahres 1903 offenbart. Damals wurde das Porträt von Soler gemalt, dem das Bildnis seiner Frau und das Gruppenbild der ganzen Familie Soler bei einem Sommerpicknick folgte.

Alle drei Gemälde lassen sich nach Größe und Komposition relativ leicht zu einem Triptychon anordnen, obwohl das Ermitage-Bildnis sich durch einen unmittelbareren, intim freundlicheren Charakter von dem Bildnis der Frau Soler und dem Picknick der Familie Soler unterscheidet, deren Stil fein auf die repräsentative Erstarrtheit der Fotoporträts jener Zeit anspielt.

Benito Soler Vidal war ein Modeschneider in Barcelona, Freund und Mäzen der Künstler, die im Kabarett „Els Quatre Gats“ zusammenkamen, und wahrscheinlich derjenige, der in dieser Gesellschaft den Typ des vollkommenen Dandy repräsentierte. Als solch einen melancholischen Dandy hat Picasso ihn auch dargestellt, indem er die ganze mystische Tiefe des unergründlichen Blaus ausnutzte, um den Porträtierten aus seinen Alltagsverhältnissen in jene anderen zu übertragen, die viel besser zu seinem edlen Äußeren passen. Er umgab Soler mit einer kosmischen Nacht, indem er sein schmales Gesicht jenem blassen Himmelskörper ähnlich machte, der kaum von lebendigen Farben berührt ist. Der artistische Wille Picassos hat hier augenscheinlich die Oberhand über die wirkliche Psychologie des Modells gewonnen. Das Porträt von Soler ist aber auch dadurch gekennzeichnet, dass es das Bestreben des Malers deutlich macht, einen körperlichen Typ zu finden, der geistige Sensibilität ausdrückt. Und hier leitet das Ermitage-Porträt zu den zweifellosen Meisterwerken des Herbstes 1903 über, wovon eines der Alte Jude mit einem Knaben ist.

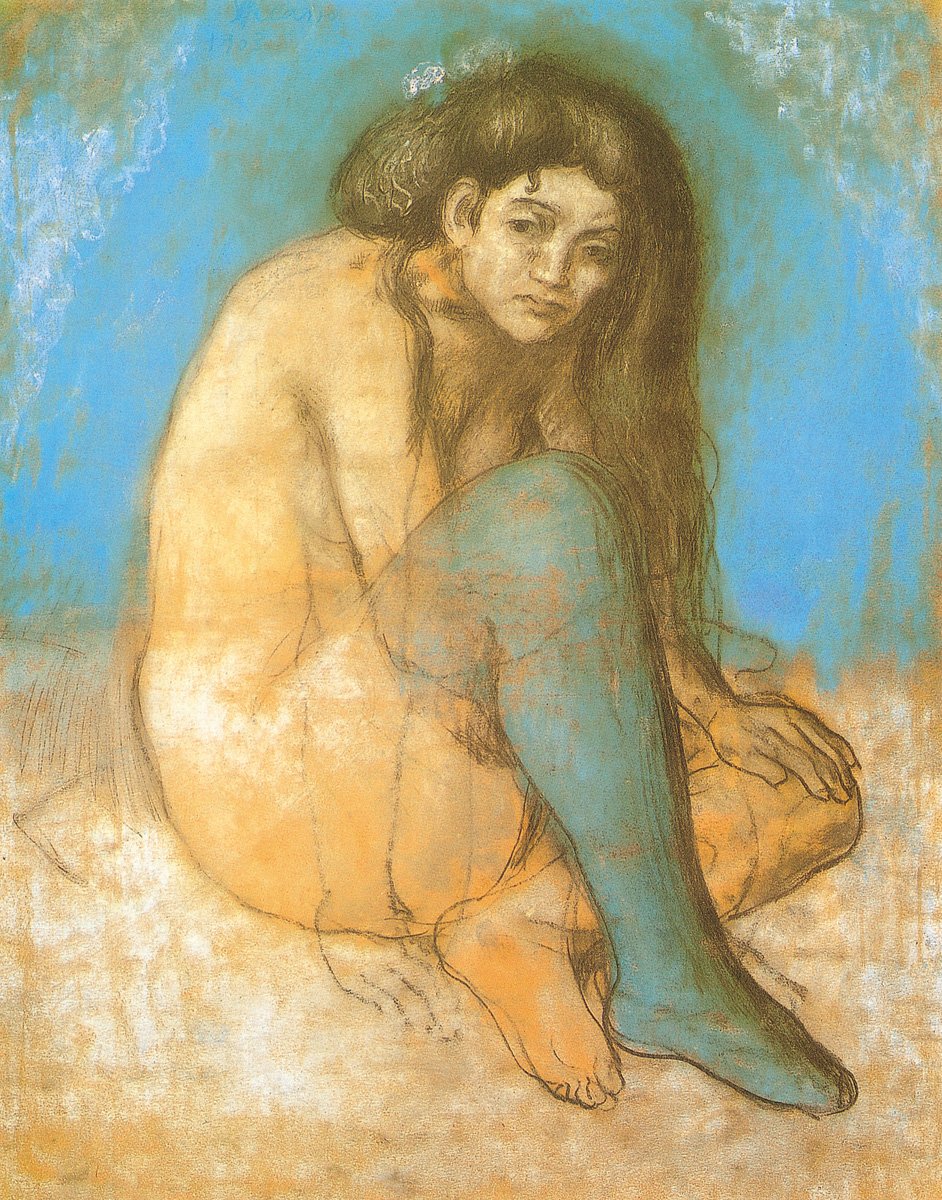

Das Thema des menschlichen Elends, das in der Abbildung von Armut und körperlicher Behinderung, von Alter, Blindheit, Hunger und Obdachlosigkeit dramatisiert ist, wird durch den Kontakt mit der Realität noch weiter konkretisiert. Von vielen Autoren wurde bemerkt, dass der Anblick von bettelarmen Vagabunden und Krüppeln keine Seltenheit für die Barcelonaer Straßen zu Anfang des Jahrhunderts war und dass von einem Kollegen Picassos, dem Maler Nonell, bereits ähnliche Sujets mit dem düsteren Kolorit des „schwarzen Spanien“ benutzt worden waren. Doch Picasso greift „wieder eine Note höher, als es in der Partitur steht“: Die körperlichen Schwächen interessieren ihn nur als Metapher der Geistigkeit, die durch das Leid verschärft ist. Während das von Picasso während des Pariser Winters 1902/1903 aus seiner Phantasie geborene „Sisyphusgeschlecht“ von untersetzten, dorischen Proportionen war, so führt ihn im Barcelona des Herbstes 1903 der Trend zu reinen und gedehnten Linien (indem sich Picasso ihrem musikalischen Spiel hingibt, bedeckt er planlos Blatt um Blatt mit Skizzen von nackten Körpern, Gesten, Posen, Profilen), manieristisch langgezogenen Figuren, die die Forscher an El Greco, Morales, an den Graphismus romanischer Fresken und der Reliefs Kataloniens erinnern.

Zwei Figurenstudien und Kopf eines Mannes im Profil, 1901. Tempera, Öl auf Karton, 41,2 x 57,2 cm. Ermitage, St. Petersburg.

Greisenkopf mit Krone (Der König), 1905. Aquarell, Tusche, Feder auf Papier, 17 x 10 cm. Puschkin-Museum der bildenden Künste, Moskau.

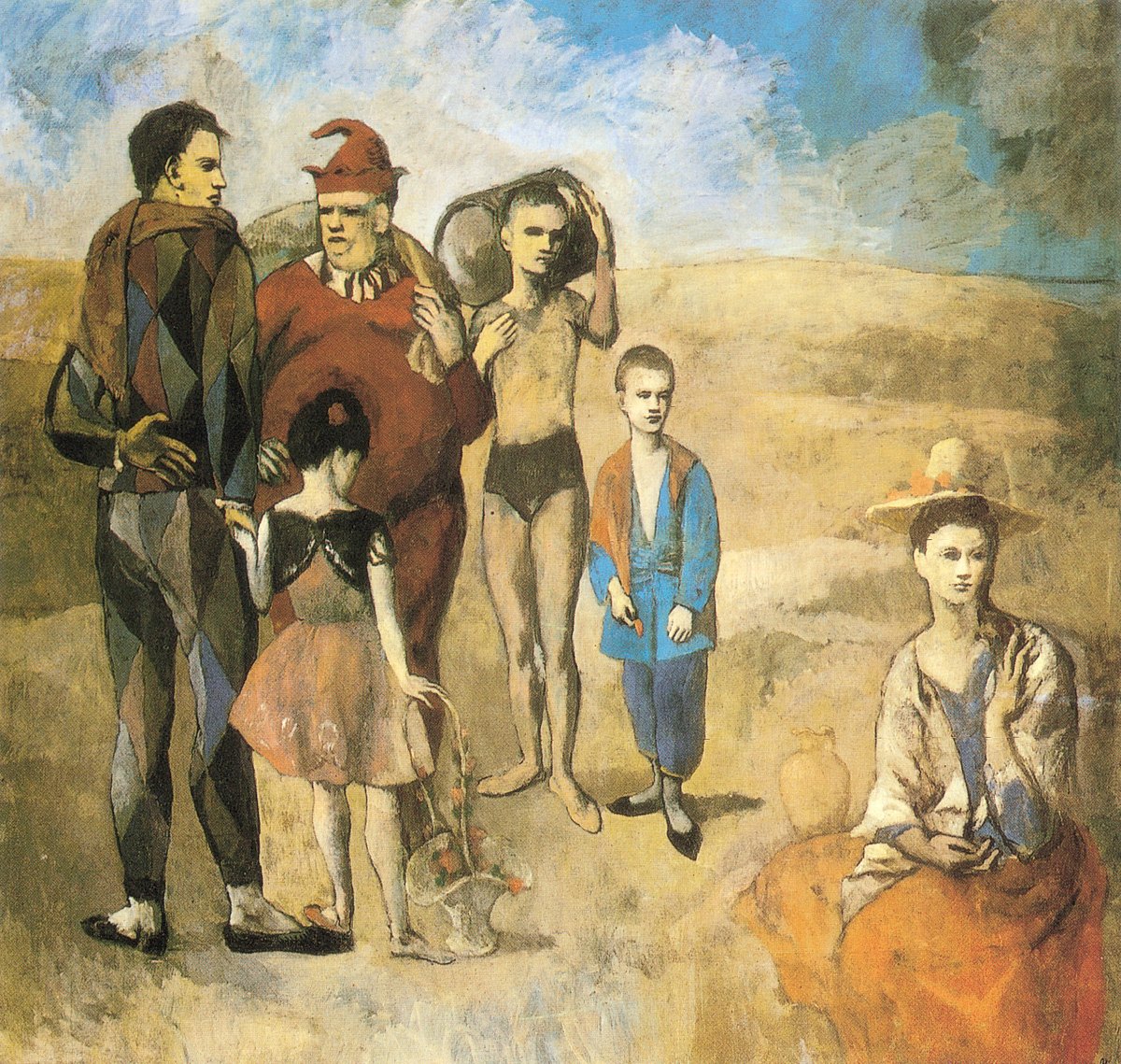

Mädchen auf der Kugel, 1905. Öl auf Leinwand, 147 x 95 cm. Puschkin-Museum der bildenden Künste, Moskau.

Andere Wissenschaftler verbinden die neuen Stimmungen des Malers mit den unter den Symbolisten Barcelonas populären philosophischen Ideen Nietzsches über die „Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik“.[44] Wie dem auch sei, die geheime Logik des schöpferischen Instinkts Picassos kristallisiert aus den linearen Melodien seiner Skizzen jener eckigen Abrisse asketischer Figuren, nackter Frauenkörper, spanischer Gitarren, reiner Ovale junger Gesichter, scharfer Profile mit singenden Mündern und leeren Augenhöhlen der Blinden, nervöser, zartfühlender Hände heraus, die in die Gemälde Abendmahl des Blinden, Der Blinde (Z. 1. 172), Alter Jude mit einem Knaben, Alter Gitarrenspieler, Der Geistesgestörte eingehen werden.

Das sind die blauesten Gemälde der Blauen Periode, und Alter Jude mit einem Knaben ist der Farbe nach nahezu das monochromste und homogenste Gemälde von allen. Aber was bedeutet jetzt dieses Blau — ausgebleicht, gespenstisch, grau, kalt wie nie, der einzige Farbton, mit dem die ausgedorrte Figur des blinden Alten und sein halbwüchsiger Führer wiedergegeben sind? Wer sind sie, diese Gestalten, deren katalonische Urbilder in Zeichnungen auftauchen, die Erinnerungen Picassos an Horta de Ebro sind? Worin liegt der Sinn der sensiblen Blindheit des einen und des mit abwesendem Blick schauenden, passiven Sehens des anderen? Welches Gleichnis könnte Auskunft geben, warum sie aneinander geschmiegt dasitzen am Rande der Welt, der Zeit, des Lebens oder eines Traums?…

Es gibt Gestalten, die allgemeinbedeutende Lebenszustände der Menschheit ausdrücken, Beziehungen zwischen den Menschen und ihre Konflikte, und die in der kulturellen Geschichte in Form von „Wandersujets“ immer wieder erscheinen. Ein blinder, durch Leid weise gewordener Alter, ein Bettler, der alles auf Erden verloren hat, ein Wanderer, der vom ewigen Fluch getrieben wird, das waren einmal Ödipus, Hiob, Ahasver. Aber vielleicht sind sie nur Inkarnationen des einen Archetyps, der die Zunahme des Geistigen bei Abnahme der Körperlichkeit ausdrückt. Im 19. Jahrhundert findet die reine Menschlichkeit (die höchste Geistigkeit in der Auffassung jener Zeit) in den Romanen von Dickens und Dostojewski einen durchgehenden Ausdruck in der Figur eines bettelnden Alten mit einem Waisenmädchen, ein unendlich rührendes und gleichzeitig von der Erhabenheit des Symbols zeugendes Bild.

In dem Alten Juden mit einem Knaben behandelt der Maler den humanistischen Mythos des 19. Jahrhunderts, aber mit einer biblischen Hoffnungslosigkeit hinsichtlich des menschlichen Schicksals. Dieses Gemälde zeigt uns, wie sich die Lösung der ethischen Krise der „blauen Jahre“ Picassos andeutet. Denn es ist das Streben zur höchsten Ausdrucksfülle, das hier die spürbar sensible Plastik diktiert, die Schärfe der perspektivischen Verkürzung, komplizierte lineare Rhythmen, mimische Kontraste der dargestellten Personen und schließlich das höchst intensive aschfarbene Blau, diese bis zum Manierismus reichende Exaltation der Form, die sich jetzt auf die durchbohrende Kraft seines Verhaltens stützt. Das auch im Alten Juden mit einem Knaben vorhandene Motiv der Blindheit war für Picasso von besonderer Bedeutung, was von Penrose exakt analysiert wurde.

„Im Akt der Empfindung wird Picasso immer überrascht durch die Divergenz zwischen der Vision des Gegenstandes und der Kenntnis über ihn. Das Äußere ist für Picasso auf absurde Weise inadäquat. Das Sehen ist ungenügend, ebenso wie die Informationen der anderen Sinnesorgane. Andere Geistessphären müssen sich einschalten, damit die Empfindung zum Verständnis führt. Irgendwo im Treffpunkt der sinnlichen Empfindung mit den tiefen Bereichen des Geistes gibt es ein metaphorisches inneres Auge, das emotional sieht und empfindet. Durch dieses Auge der Phantasie kann man sehen, verstehen und lieben ohne Sehen im physischen Sinne, und dieses innere Sehen kann weitaus intensiver sein, wenn die Fenster zur Außenwelt verschlossen sind.“ Ferner führt Penrose die von Picasso ihm gegenüber bereits in den dreißiger Jahren geäußerte rätselhafte Sentenz an: „In der Tat hat nur die Liebe Bedeutung, gleichviel was für eine. Und den Malern hätte man die Augen ausstechen müssen, wie man das mit Stieglitzen tut, damit sie besser singen.“[45] Indem das Picasso sagte, dachte er vielleicht an seinen blinden Minotaurus, der von einem kleinen hilflosen Mädchen geführt wird, von diesem späten Widerhall des blinden Alten mit dem Waisenkind des Jahres 1903, die miteinander durch die Geistigkeit der Liebe vereint sind.

1904 erreichte die Blaue Periode mit ihrer pessimistischen Verschlossenheit und der gespannten Suche nach dem ethischen Absoluten ihre letzte Phase. Die Krise der Jugend wurde von einem neuen Stadium des Individualisierungsprozesses abgelöst, vom Stadium der Selbstdisziplinierung. Stärker als bisher bestimmt Picasso jetzt die äußeren Verhältnisse selbst, plant im Voraus noch eine Reise nach Paris, um andere Luft zu atmen, eine andere Sprache zu reden, die ihn umgebenden Gesichter und seine Lebensweise zu wechseln.

Im April 1904 kommt er nach Paris, und zwar, wie sich herausstellen wird, für immer. Er lässt sich in den Werkstätten „Bateau-Lavoir“ (eine schwimmende Wäscherei) nieder, wie Max Jacob diese hölzerne, seltsam konstruierte Baracke später taufte, die auf den Höhen des noch fast ländlich stillen Montmartre klebte. Für die nächsten fünf Jahre wird das „Bateau-Lavoir“ zum Haus Picassos, und die Atmosphäre dieser Bohèmewelt, die den Stempel der Armut trägt, wird zur Atmosphäre seiner Gemälde der Jahre 1904-1908. Bald mündet das Leben Picassos im Hafen der Ehe, er verbindet sich mit der schönen Fernande Olivier.[46] Neue Bekanntschaften und Freundschaften werden geknüpft. Ein eigenes Haus, eine eigene Familie, eigene Wahl der Verbindungen — die Einstellung zum Leben wird solider und positiver. Mehr noch als der Umgang mit den Berufskollegen bedeutet für Picasso jetzt der Umgang mit Menschen anderer künstlerischer Berufe, besonders mit den Dichtern, unter denen nun auch André Salmon und Guillaume Apollinaire erscheinen.

Zu den allerersten Pariser Freunden Picassos gehörten die später bekannte Sängerin Suzanne Bloch und ihr Bruder, der Violinist Henri Bloch. Im Jahre 1904 schenkte er den beiden sein Photo, malt ein großartiges Porträt von Suzanna und überlässt Henri Bloch das kleine Gemälde Kopf einer Frau mit Halstuch. Dieses Werk, das gewöhnlich mit Picassos Aufenthalt in Barcelona im Jahre 1903 datiert wird, ist jedoch weitaus kennzeichnender für die ersten Pariser Monate des Jahres 1904, in denen er viel aquarellierte und sich mit Graphik beschäftigte. Das Blau ist jetzt verdünnter, fast durchsichtig und leicht mit Rot eingefärbt, die Zeichnung ist akzentuierter und verbindet feines Gefühl für die Details mit einer expressiven Stilisierung. Gleichzeitig (und das ist bemerkenswert für das Ende der Blauen Periode) ist jetzt die individuelle Psychologie der Gestalt ausschlaggebend für die Stimmung. Diese Frau mit dem kurzgeschorenen Haar (wie bei den Insassen von Saint-Lazare) ist wahrscheinlich keine konkrete Person, sondern Produkt der Vorstellung Picassos, die Vorbotin der hungernden Freundin des bettelnden Blinden aus der Radierung des Jahres 1904 Das kärgliche Mahl.