1

Mujeres, arte y poder

En este ensayo me dispongo a investigar las relaciones existentes entre las mujeres, el arte y el poder en un grupo de imágenes que datan desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XX. En su mayoría, estas imágenes se han escogido porque representan a mujeres en situaciones que tienen que ver con el poder; casi siempre, con su ausencia. Es obvio que la historia o el contenido o la narración de estas imágenes —lo que los historiadores del arte denominan su iconografía— constituirán elementos de análisis importantes en este proyecto: la historia de los Horacios representados por Jacques-Louis David, la de la muerte de Sardanápalo tal como la pintó Eugène Delacroix o el cuento triste, ejemplar, de la caída doméstica y el castigo a los que dio cuerpo el pintor inglés Augustus Egg en la trilogía pictórica conocida como Pasado y presente.1

Sin embargo, lo que de verdad me interesa son las maniobras de poder que tienen lugar en el plano de la ideología, maniobras que se manifiestan en un sentido mucho más difuso, más absoluto y, sin embargo, paradójicamente, más elusivo, en lo que podrían denominarse discursos de la diferencia de género. Me refiero, por supuesto, a la manera en que las representaciones de las mujeres en el arte se basan en —y sirven para propagar— premisas que la sociedad en general, los artistas en particular, y algunos artistas más que otros, aceptan sin discusión, premisas que tienen que ver con el poder de los hombres sobre las mujeres, su superioridad sobre ellas, su diferencia respecto a ellas y el necesario control que ejercen sobre ellas. Se trata de premisas que se manifiestan tanto en las estructuras visuales como en las elecciones temáticas de los cuadros en cuestión. La ideología se manifiesta tanto a través de lo que no se dice —lo impensable, lo irrepresentable— como a través de lo que se articula en una obra de arte. Puesto que muchas de las premisas sobre las mujeres adoptaban la forma de un conjunto de perspectivas mundanas inspiradas por el sentido común, las cuales, por lo tanto, solían asumirse como evidentes, resultaban relativamente invisibles para la mayoría de los observadores contemporáneos, al igual que para los autores de los cuadros. Premisas sobre la debilidad y la pasividad de la mujer; sobre su disponibilidad sexual para las necesidades de los hombres; sobre la definición de su función, doméstica y vinculada a la crianza; sobre su existencia como tema para el arte, y no como creadora; sobre el evidente ridículo de sus intentos para insertarse activamente en la historia mediante el trabajo o la implicación en la lucha política —nociones todas ellas basadas, a su vez, en la certeza, aún más general y omnipresente, de la propia diferencia de género—, todas estas nociones, aunque no sin oposición, eran compartidas en mayor o menor grado por la mayoría de las personas de nuestra época, y así constituyen un subtexto constante que subyace en casi todas las imágenes que implican la presencia de mujeres. Sin embargo, en vista de mis intenciones, tal vez el término subtexto sea confuso. No es una lectura profunda lo que estoy intentando llevar a cabo; este no va a ser un intento de atravesar las imágenes para llegar a algún reino de verdades más profundas que aceche bajo la superficie de los diversos textos pictóricos. Mi tentativa de investigar la tríada mujeres-arte-poder debería entenderse más bien como el esfuerzo de desenmarañar diversos discursos sobre el poder relacionados con la diferencia de género que coexisten simultáneamente —tanto en la superficie como en el fondo— con el discurso principal de la iconografía o la narración.

No hay que olvidar que una de las funciones más importantes de la ideología consiste en ocultar las evidentes relaciones de poder que prevalecen en la sociedad en un momento concreto de la historia, haciendo que parezcan parte del orden eterno, natural, de las cosas. Hay que recordar, asimismo, que el poder simbólico es invisible, y solo puede ejercerse con la complicidad de quienes no se dan cuenta de que se someten a él o de que lo ejercen. Las mujeres artistas no suelen ser más inmunes a las lisonjas de los discursos ideológicos que sus coetáneos masculinos, y tampoco debería pensarse que los hombres dominantes imponen a las mujeres sus ideas de manera conspirativa o tan siquiera consciente. Michel Foucault ha señalado que el poder es tolerable «solamente a condición de que enmascare una parte considerable de sí mismo».2 El discurso patriarcal del poder sobre las mujeres se enmascara bajo el velo de lo natural: en realidad, de lo lógico.

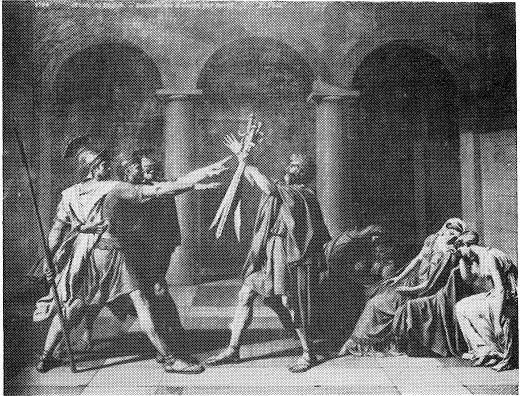

La fuerza y la debilidad se consideran consecuencias naturales de la diferencia de género. Sin embargo, en una obra como El juramento de los Horacios (il. 1) de Jacques-Louis David sería más preciso afirmar que es la representación de las diferencias de género —lo masculino frente a lo femenino— lo que establece de inmediato la oposición entre fuerza y debilidad, que constituye el tema de esta pintura.

En los Horacios, se diría que la idea de la pasividad de la mujer —y de su propensión a ceder a las emociones personales— parece haber sido para el artista un elemento disponible de una langue visual de la que depende la gran inteligibilidad de esta parole pictórica concreta. Debe advertirse que el incidente narrativo específico que se representa en esta obra —el momento en el que los tres hermanos, los Horacios, juran patrióticamente lealtad a Roma sobre unas espadas que su padre sostiene ante ellos, en presencia de las mujeres y los niños de la familia— no se encuentra en los textos clásicos o posclásicos, sino que es, en esencia, una invención de David, que llegó a él tras haber investigado mucho sobre los temas potenciales de esta historia.3 Se trata de una invención que debe su claridad revolucionaria precisamente a la nítida oposición entre fuerza masculina y debilidad femenina que ofrece el discurso ideológico de la época. La llamativa eficacia de la comunicación visual, en este caso, depende, del modo más gráfico posible, de una premisa universal: no hay que pensar sobre ello. En este cuadro la división binaria entre la energía, la tensión y la concentración masculinas y, en contraste, la resignación, la flacidez y la relajación femeninas es tan clara como cualquier diagrama levistraussiano de una aldea nativa; se materializa en todos los detalles de la estructura y el tratamiento pictórico, está inscrita en los cuerpos de los protagonistas, en sus poses y en su anatomía, y es evidente incluso en la forma en que las figuras masculinas ocupan la parte del león del entorno arquitectónico, expandiéndose para llenarlo, en tanto que las mujeres, desplomadas sobre sí mismas, deben arreglárselas tan solo con una esquina. La división binaria entre lo masculino y lo femenino funciona tan bien para transmitir el mensaje de David sobre la superioridad del deber para con el Estado sobre las emociones personales que tendemos a considerar que una versión posterior de El juramento de los Horacios como, por ejemplo, la de Armand Caraffe,4 es débil y confusa, al menos en cierta medida, porque no consigue apoyarse en la nítida oposición natural que constituye la base de la claridad de David.

1. Jacques-Louis David, El juramento de los Horacios.

A mediados del siglo XIX, en la Inglaterra victoriana, parece que la pasividad de la mujer y su incapacidad característica para defenderse de la violencia física fueron artículos de fe tan aceptados que, en el caso de las damas británicas, las poses que habían significado debilidad —lo más opuesto al heroísmo de los Horacios de David— ahora podían leerse, estirando un poco el cuello y levantando el mentón, como la encarnación del heroísmo. De hecho, sir Joseph Noel Paton dedicó una obra de este tipo, titulada In Memoriam (il. 2) (cuyo original ha desaparecido) y mostrada en la exposición de la Royal Academy de 1858, a «conmemorar el heroísmo cristiano de las damas británicas en la India durante el motín de 1857». Debe añadirse entre paréntesis que las figuras que con tanta energía irrumpen en la escena desde el fondo no eran, en un principio, los salvadores escoceses que vemos en los grabados realizados a partir de la pintura, sino cipayos sedientos de sangre, los rebeldes indios, que luego se modificaron porque el artista consideraba que provocaban «una impresión demasiado dolorosa».5 Se diría que el heroísmo de las damas británicas habría consistido en arrodillarse y permitir que las violasen y asesinasen con atrocidad —a sí mismas y a sus criaturas—, vestidas con prendas a la moda de lo más inapropiadas, pero muy favorecedoras, sin levantar un dedo para defenderse. Sin embargo, para los admirados espectadores de su tiempo, en lugar de una autodefensa vigorosa, eran precisamente la serenidad y la Biblia lo que constituía el heroísmo de una dama. En palabras del autor de una reseña en el Art Journal de la época: «El espectador se siente fascinado por la expresión de sosiego sublime de la cabeza principal: la suya es más que una virtud romana; sus labios se abren para recitar una plegaria; sostiene en su mano la Biblia, y esa es su fuerza».6

2. Sir Joseph Noel Paton, In Memoriam. Grabado tras la pérdida de la pintura original.

Ahora bien, se articulan al menos dos discursos en esta imagen. Uno es la historia evidente de las heroicas damas británicas y sus descendientes durante el motín cipayo, fortaleciéndose con la oración cuando están a punto de ser asaltadas por unos nativos salvajes y, presumiblemente, lujuriosos. El otro discurso, menos obvio, es el patriarcal y determinado por la clase social, que estipula el comportamiento apropiado de una dama, y que implica que ninguna dama se privará a sí misma de su condición de género empleando la violencia física, por pequeña que sea, ni siquiera en defensa de sus retoños. Por supuesto, semejante noción del comportamiento apropiado de una dama, o femenino, guardaba cierta —aunque no necesariamente mucha— relación con la forma de actuar real de las mujeres en circunstancias similares, incluyendo a las damas británicas durante el motín cipayo.7 Es evidente que las mujeres que retrata Goya en el aguafuerte Y son fieras, de la serie Los desastres de la guerra (il. 3), no son damas y muestran un comportamiento muy diferente al de las mujeres de In Memoriam, si bien el hecho mismo de que algunas campesinas recurran a la violencia funciona como señal de lo extremo de la situación. Las madres españolas que luchan con tal desesperación por defender a sus criaturas, se entiende, son algo distinto a las mujeres: «son fieras».

3. Francisco de Goya y Lucientes, Y son fieras.

Como desvela la fotografía de la ilustración n.º 4,8 a principios del siglo XX, las sufragistas intentaron crear una imagen convincente de las mujeres que combinase el decoro propio de las damas con un poder físico evidente. Los resultados —una joven correctamente vestida derribando a un sorprendido policía con una llave de jiu-jitsu— oscilan entre lo estimulante y lo absurdo. La relación entre el discurso del poder y el código de comportamiento propio de las damas solo puede ser inestable: no pueden mezclarse.

4. Mujer que derriba a un policía con una llave de jiu-jitsu.

El éxito de un discurso a la hora de confirmar una posición ideológica no radica en si está basado en la evidencia, sino más bien en su forma de ejercer un control eficaz mediante la obviedad de sus premisas. Tomando prestadas las palabras de Talcott Parsons, más que ser el rasgo característico, la fuerza es, más bien, un caso especial y restrictivo del despliegue del poder;9 la coacción representa la regresión del poder a un dominio inferior de generalización; una demostración de fuerza es el signo emblemático del fracaso de la validez simbólica del poder.10 Sin embargo, las premisas victorianas sobre el comportamiento propio de damas se fundamentan en las amenazas que, aunque raramente mencionadas, les esperan a quienes las cuestionen: la mujer que llega al punto de recurrir a la fuerza física o la acción independiente no puede seguir siendo considerada una dama. De ello se deduce que como, por naturaleza, las mujeres son tan indefensas y los hombres tan agresivos, las verdaderas damas no deben depender de sí mismas, sino de defensores masculinos —como en In Memoriam: de las tropas escocesas— para protegerlas de sus atacantes (también masculinos), los amotinados cipayos (sobrepintados).

Huelga decir que tanto los hombres como las mujeres de la época consideraban evidentes estas perspectivas: la ideología triunfa precisamente cuando tanto quienes ejercen el poder como quienes se someten a él comparten el mismo punto de vista. Pero las premisas que subyacen al texto visual, en este caso, tienen un corolario que habría sido más accesible para los hombres que para las mujeres: lo que podría denominarse su potencial de fantasía —un discurso de deseo—, la construcción imaginaria de una secuela para In Memoriam: algo así como La violación y el asesinato de las mujeres británicas durante el motín indio, un tema frecuente en la prensa popular de la época. Es este aspecto del cuadro, la insinuación de «cosas inenarrables que están a punto de suceder» a la que la reseña contemporánea se refería con «esas atrocidades diabólicas [que] no se pueden soportar sin un escalofrío»,11 el que seguramente explica en parte la popularidad que esta pintura alcanzó entre el público.

Este tipo de secuela, por supuesto, existe, aunque es anterior a In Memoriam y fue pintada en Francia, y no en Inglaterra: La muerte de Sardanápalo, de Delacroix (il. 5). «En los sueños comienzan las responsabilidades», afirmó un poeta.12 Tal vez. Desde luego, se pisa terreno más firme si se asevera que es en el poder donde comienzan los sueños: sueños de un poder aún mayor, en este caso, la fantasía del poder masculino ilimitado para disfrutar, destruyéndolos, los cuerpos de las mujeres. La pintura de Delacroix, por supuesto, no puede reducirse a una mera proyección pictórica de las fantasías sádicas del artista disfrazadas de exotismo. Sin embargo, no hay que olvidar que bajo la vívida turbulencia del texto que narra la historia de Delacroix —la historia del anciano gobernante asirio Sardanápalo, el cual, cuando supo que su derrota era incipiente, hizo que todas sus preciosas posesiones, incluyendo a sus mujeres, fuesen destruidas, y ardió con ellas en las llamas de su palacio— subyace la premisa más mundana, compartida por los hombres de la misma clase social que Delacroix, según la cual «tenían el derecho» natural de desear, poseer y controlar los cuerpos de las mujeres. Si los hombres eran artistas, se asumía que tenían un acceso más o menos ilimitado a los cuerpos de las mujeres que trabajaban para ellos como modelos. En otras palabras, la fantasía privada de Delacroix no existe en el vacío, sino en un contexto social específico, que garantiza el permiso y a la vez establece los límites de determinados comportamientos. Es casi imposible imaginar una Muerte de Cleopatra, por ejemplo, en la que los esclavos desnudos sean asesinados por las siervas de la emperatriz, y que hubiese sido pintada por una mujer de esta época. En el sistema de poder sexual del patriarcado, la transgresión no es únicamente aquello que viola los códigos asumidos de pensamiento y comportamiento: es, incluso con mayor urgencia, lo que determina sus fronteras más lejanas. La transgresión sexual puede entenderse más bien como un umbral de comportamiento permisible —real o imaginario—, y no como su opuesto. El verdadero lugar de la oposición viene marcado por la diferencia de género.

5. Eugène Delacroix, La muerte de Sardanápalo.

Delacroix intentó desactivar y distanciar de diversas formas su evidente representación de la completa dominación del hombre sobre la mujer, al mismo tiempo que enfatizaba los aspectos sexuales más provocadores de su tema. Abordó la carnicería situando en el corazón sangriento de la imagen a un ego sustituto —Sardanápalo, reclinado en la cama—, aunque se trata de un ego que se mantiene por encima del sensual tumulto que lo rodea, un artista-destructor que, al final, será consumido por las llamas de su propia creación-destrucción.

A pesar de la brillante hazaña de semisublimación artística que despliega en esta obra, parece que tanto el público como la crítica se quedaron conmocionados cuando el cuadro se presentó por primera vez en el Salón de 1828.13 La indiferencia del héroe de la obra no engañó a nadie, en realidad. Aunque por lo general las críticas se dirigieron más hacia los fallos formales del cuadro, es obvio que, al retratar una escena como esta con un deleite sensual tan obvio, con tanta panache [brío] erótica y con tal franqueza, Delacroix se había acercado demasiado a una manifestación muy evidente de la fantasía más explosiva —y, por lo tanto, más celosamente reprimida— del discurso del deseo patriarcal: la identificación sádica del asesinato y la posesión sexual como afirmación de jouissance [goce] absoluta.

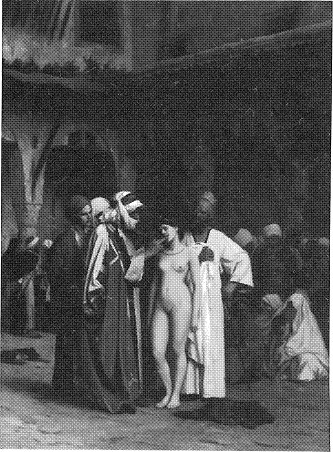

6. Jean-Léon Gérôme, Mercado de esclavos.

La fantasía de la absoluta posesión de los cuerpos desnudos de las mujeres, una fantasía que para los artistas del siglo XIX era, al menos en parte, una realidad en términos de práctica específica — la constante disponibilidad de las modelos de estudio para sus necesidades profesionales y también sexuales—, se encuentra en el centro de otras representaciones pictóricas, menos inspiradas, de temas de Oriente Próximo o de la Antigüedad clásica, como Mercado de esclavos de Jean-Léon Gérôme (il. 6). Por supuesto, en este caso la representación iconográfica de las relaciones de poder coincide con las premisas sobre la autoridad masculina, aunque no sea idéntica a ellas. A pesar de ser representaciones presumiblemente realistas de las tradiciones de los pintorescos orientales,14 los cuadros de Gérôme también declaran, de manera convenientemente velada, que las mujeres, en realidad, están a la venta para los hombres y su satisfacción sexual, tanto en París como en Oriente Próximo. En este caso, la práctica sexual se idealiza con más eficacia que en el cuadro de Delacroix; obras de este tipo aparecían con frecuencia en los salones de la época, y eran muy admiradas. ¿Por qué era así? En primer lugar, eran más aceptables en el plano de la estructura formal, porque Gérôme había sustituido con un naturalismo pseudocientífico frío y remoto —pinceladas pequeñas, discretas, efectos espaciales racionales y convincentes (un empirismo en apariencia desapasionado)— la tempestuosa implicación personal de Delacroix, el brío apasionado de sus superficies pictóricas. El estilo de Gérôme justifica su tema (aunque no para nosotros, que somos lectores más sagaces, desde luego sí para la mayoría de los espectadores de su tiempo), y lo hace garantizando por medio de una objetividad sobria la otredad irrefutable de los personajes de su narración. En efecto, el pintor parece decir: «No piensen que yo o cualquier otro francés de bien se implicaría jamás en asuntos de esta índole. Me limito a tomar nota con precisión del hecho de que ciertas razas menos ilustradas se entregan al comercio de mujeres desnudas; pero ¿no es excitante...?». Gérôme, como muchos otros artistas de su tiempo, se las arregla para dar cuerpo a un mensaje doble en esta obra: un mensaje relativo al poder del hombre sobre la mujer y a la superioridad del hombre blanco sobre las razas más oscuras, y por lo tanto a su justificable control sobre dichas razas, que son precisamente las que se deleitan en esta clase de mercadeo lascivo. También podría decirse que las estrategias de Gérôme llevan implícito algo más complejo en lo relativo al homme moyen sensuel [hombre medio sensual]: en el espacio de la pintura, objetivamente seductor y al mismo tiempo racialmente alejado, se le invita a identificarse con sus equivalentes orientales en lo relativo a su sexualidad, pero a distanciarse de ellos en cuestiones morales.

Para el propósito de mi argumentación, Baile de máscaras en la ópera (1873), de Édouard Manet (il. 7), puede leerse como una respuesta combativa al contenido manifiesto y latente de los mercados de esclavos de Gérôme, y a la vez como una subversión de dicho contenido.15 Al igual que el cuadro de Gérôme, la pintura de Manet, en palabras de Julius Meier-Graefe, representa un «mercado de carne».16 A diferencia de Gérôme, sin embargo, Manet no representó el comercio de mujeres atractivas en un lugar de Oriente Próximo y por tanto adecuadamente lejano, sino detrás de las galerías de la Ópera, en la rue Le Peletier; y los compradores de carne femenina no eran unos patanes orientales, sino más bien urbanitas parisinos, amigos de Manet y, en algunos casos, colegas artistas a los que les había pedido que posasen para él. A diferencia del cuadro de Gérôme, que había sido aceptado en el Salón de 1867, la obra de Manet fue rechazada en el de 1874. Me gustaría sugerir que la razón del rechazo a la obra de Manet no fue tan solo la atrevida inmediatez de su representación de la disponibilidad de la sexualidad femenina y el consumo masculino de dicha sexualidad, ni tampoco, como sugirió Stéphane Mallarmé —amigo suyo y su defensor en la época—, su mera osadía formal —su representación de un corte transversal del espectáculo, atrevida y al mismo tiempo espontánea—,17 sino más bien la forma de interactuar de estos dos impulsos subversivos.

7. Édouard Manet, Baile de máscaras en la ópera.

Precisamente las estrategias antinarrativas de Manet en la construcción de su cuadro, su rechazo a la transparencia, desestabiliza las premisas ideológicas de su tiempo. Al rechazar los modelos tradicionales de narración pictórica, al interrumpir el flujo de la narración con piernas y torsos cortados en la parte superior de la pintura y una figura masculina que aparece cortada a la izquierda, el cuadro de Manet desvela la premisa sobre la que se sustentan dichas narrativas. Las partes separadas de los cuerpos femeninos constituyen una referencia retórica ingeniosa, sustituyendo la parte por el todo, a la disponibilidad sexual de las mujeres de clase baja y marginales para el placer de los hombres de clase alta. Mediante una brillante estrategia realista, Manet nos vuelve conscientes al mismo tiempo del artificio del arte —a diferencia de Gérôme, cuyo naturalismo ilusionista parecía negarlo con un aire pseudocientífico— y de la naturaleza de las relaciones de poder que controlan los aconteceres mundanos que se desarrollan en la escena, sugerida por las piernas aparentemente amputadas. Poco tiempo después, en su cuadro Un bar en el Folies-Bergère, de 1881, el recurso de las piernas cortadas vuelve a aparecer en la representación de una mujer de clase trabajadora —la camarera— para recordarnos la naturaleza de las discretas negociaciones que están llevando la figura en primer plano y el hombre envuelto en sombras que se refleja en el espejo, y a la vez para llamar la atención sobre la arbitrariedad de los límites del encuadre. La imagen de la pierna cortada ofrece una sinécdoque intransferible y de fácil comprensión de las relaciones de poder sexual. Cuando la imagen es femenina, como en la célebre fotografía de las piernas de una bailarina que André Kertész tomó en 1939 (il. 8), inevitablemente se refiere al atractivo sexual implícito de la modelo invisible, que se presenta como objeto pasivo de la mirada masculina. Ello nunca está implícito en piernas masculinas fragmentadas de forma semejante, tanto si son las de Cristo ascendente en un manuscrito medieval como si se trata de un héroe vengador en un cómic moderno.18 Si las piernas cortadas son masculinas, funcionan sistemáticamente como significantes de energía y poder.

8. André Kertész, Las piernas de la bailarina.

En el contexto implícito de pasividad, disponibilidad sexual e indefensión, ¿cómo podría una artista respetable crear una imagen convincente de su situación profesional en la Inglaterra de mediados del siglo XIX? No iba a ser muy fácil ni muy convincente. Desde luego, a los espectadores les habrá costado darse cuenta de que la obra de Emily Mary Osborn Sin nombre y sin amigos (il. 9) representa, en realidad, a una mujer artista. En la edición de 1970 de The History and Philosophy of Art Education, el tema de esta pintura se definía como «Una dama reducida a depender del arte de su hermano».19 Sin embargo, las evidencias documentales, al igual que una lectura cuidadosa del texto pictórico, indican que Osborn quería que el cuadro fuese la representación de una mujer artista joven y huérfana en el acto de ofrecerle su obra, con ansiedad considerable, a un escéptico marchante.20 Hasta cierto punto, este cuadro es, por lo tanto, un autorretrato de la mujer artista que lo pintó, ataviado con el lenguaje de la pintura de género británica. Incluso la más breve inspección de los códigos que se aceptaban en la época para la representación de los artistas, por un lado, y de las mujeres jóvenes, por otro, desvela de inmediato por qué quien observase la pintura podría malinterpretarla, y por qué Osborn puede haber escogido esta iconografía, hasta cierto punto ambigua, para su representación de una mujer artista.

9. Emily Mary Osborn, Sin nombre y sin amigos.

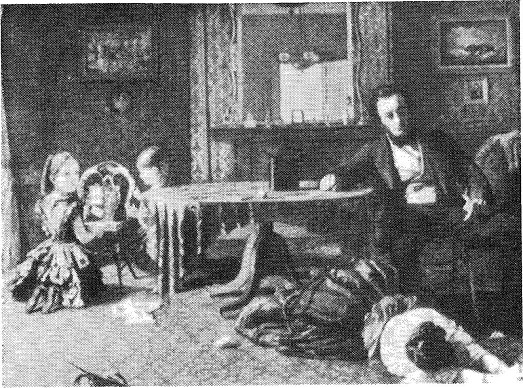

Es cierto que podría asumirse que Osborn, como astuta y popular proveedora de pinturas de género aceptables para el público victoriano que era, compartía las premisas naturales del público de la Royal Academy, según las cuales el escenario ideal para una mujer respetable era el hogar y la familia. Sin lugar a dudas, Osborn compartía, asimismo, las premisas que dominaban el primer lienzo (il. 10) de la trilogía de Augustus Leopold Egg sobre la caída y la expulsión del hogar de una respetable mujer casada. Una vida independiente, una vida fuera del hogar, estaba demasiado a menudo vinculada a una potencial disponibilidad sexual y, por lo tanto, sobre todo para las damas, se entendía en los códigos narrativos de la época como el castigo por un desliz sexual. Desde luego, los dos mirones recostados en sus asientos que aparecen a la izquierda del cuadro de Osborn, levantando su mirada desde una lámina que representa a una bailarina ligera de ropa para escrutar a la joven artista, es más que una pista de que el mero hecho de salir al mundo en lugar de permanecer en la seguridad del hogar levanta sospechas sobre una mujer joven y desprotegida. Va quedando más claro por qué Osborn ha optado por definir la situación de la artista como si estuviera en un apuro, más que en una situación de poder. Osborn parece insinuar que únicamente la necesidad extrema podría forzar a una joven a salir al peligroso ruedo público de la profesionalización. La narrativa de la mujer artista, en esta obra, está cuidadosamente apuntalada en un discurso pictórico de vulnerabilidad: de impotencia, en suma. Al exponerse a la mirada masculina en el cuadro, la mujer artista de Osborn está más cerca de la situación esperable de una modelo femenina que de la del artista masculino.

No cabe imaginar en absoluto a una mujer artista del siglo XIX, tal como hacían sus compañeros masculinos con bastante libertad y naturalidad, desempeñando su papel en un contexto de libre acceso a cuerpos desnudos del sexo opuesto. Por el contrario, en su autorretrato La modelo del artista (il. 11), Gérôme sencillamente se ha pintado a sí mismo en una de las estructuras narrativas para la autorrepresentación del artista más convencionalmente aceptables y autoexplicativas. La creación del arte, la creación misma de la belleza, se equiparaba con la representación del desnudo femenino. En esta obra, la idea misma del poder originario del artista, su estatus como creador de objetos únicos y valiosos, se fundamenta en un discurso que considera que la diferencia de género es una forma de poder.

10. Augustus Leopold Egg, n.º 1 de la trilogía Pasado y presente.

En La modelo del artista, la premisa se presenta de forma explícita, aunque con cierto grado de tacto y revestimiento naturalista. El artista no se representa a sí mismo tocando con manos enguantadas el muslo de la mujer viva, sino solo su representación de yeso; y él mismo es (tal como conviene a los propósitos del cuadro) canoso y venerable, en lugar de joven y libidinoso. Tal vez nos recuerde más a un doctor que a un artista, y baja su mirada con modestia hacia su obra en lugar de levantarla para enfrentarse a la mujer desnuda. La iconografía más evidente en esta obra es el tema perfectamente aceptable del artista en su estudio, laboriosa y concentradamente ocupado en su actividad creadora, rodeado por testimonios de sus logros anteriores. Las premisas implícitas sobre el poder masculino se justifican con inocencia mediante los nobles propósitos que guían dicho poder: aunque la mujer desnuda, desde luego, puede estar al servicio de los fines del artista, este, por su parte, es el humilde servidor de una causa más elevada: la Belleza misma. Este conjunto de creencias donde se combinan poder masculino, modelos desnudas y creación artística se racionaliza con la mayor perfección en la popularísima representación decimonónica del mito de Pigmalión: belleza de piedra que se hace carne gracias al cálido brillo de la mirada masculina.

11. Jean-Léon Gérôme, La modelo del artista.

En la producción de imágenes femeninas, cuando se aúnan las cuestiones de clase y de género es donde más evidente resulta el efecto de la ideología. En el caso de la campesina, la asociación de la mujer rural a un reino natural atemporal, protector, estéticamente distante, servía para desactivar su potencialidad como amenaza política —sobre todo en Francia, donde el recuerdo de mujeres armadas con horquillas todavía rondaba como una pesadilla—. La asimilación de la campesina al reino de la naturaleza contribuía a racionalizar la pobreza rural y el trabajo agotador e inagotable de la granjera, al mismo tiempo que justificaba su subyugación a la tradición de tiranía masculina que existía en el seno de la propia cultura campesina.

Obras como Dos madres (véase la ilustración 2 del capítulo 2), de Giovanni Segantini, con su evidente relación entre las funciones de crianza de la vaca y la mujer, dejan claros los presupuestos de una ideología que defiende la maternidad como el trabajo para el que la mujer está naturalmente dispuesta, y demuestran, al mismo tiempo, que la campesina, en su condición de mujer elemental e ignorante —y por ello eminentemente natural—, es el significante ideal de la noción de maternidad caritativa, que está repleta de ecos históricos de la Virgen cristiana y su hijo.

La campesina también servía como vehículo natural para inspiradores conceptos de fe religiosa. En obras como Exvoto, de Alphonse Legros, o Tres mujeres en la iglesia, de Wilhelm Leibl, se muestra la piedad como si lo natural fuese que coincidiese con un fatalismo edificante, semejante al instinto conservador de la campesina para perpetuar de generación en generación, sin cuestionarlas, las prácticas religiosas tradicionales.

Sin embargo, aunque parezca contradictorio —la ideología, por descontado, trabaja para absorber y racionalizar la contradicción—, al mismo tiempo que la campesina se representa volcada en la crianza y muy religiosa por naturaleza, su misma naturalidad, su cercanía al instinto y la animalidad, podrían convertir su imagen en la verdadera encarnación de una sexualidad sin trabas ni artificios. En ocasiones, esta fuerza sexual puede disimularse mediante la idealización, tal como sucede en la obra de Jules Breton, que se especializó en pintar con glamur y clasicismo los atractivos eróticos de la joven campesina para el Salón anual y también para el deleite de los nuevos ricos que coleccionaban arte en el Medio Oeste americano (il. 12); a veces, estos atractivos se presentaban con mayor crudeza y evidencia, pero el papel natural de la campesina como significante de una sexualidad terrenal constituye un elemento tan importante en la construcción decimonónica del género como sus funciones en la crianza o en la fe religiosa.

12. Jules Breton, El canto de la alondra.

La representación pictórica que asimila a la campesina al reino de la naturaleza alcanza su mayor efectividad en el célebre cuadro Las espigadoras, que Jean-François Millet pintó en 1857 (il. 13).21 En esta obra, las implicaciones realmente problemáticas que rodean el tema del espigueo —tradicionalmente, la forma de ganarse el pan de las personas más pobres y débiles de la sociedad rural, y un ámbito en el que de hecho las mujeres habían tenido un papel activo al participar en los recurrentes disturbios relacionados con los derechos del glanage [espigueo]—22 se han transformado en una versión realista de lo pastoral. Aunque los críticos conservadores más exagerados de la época tal vez viesen el espectro de la revolución rondando tras las tres figuras inclinadas, una lectura más sosegada del texto pictórico desvela que Millet, en cambio, era reticente a enfatizar la potencialidad de una expresión del verdadero conflicto social implícito en el contraste entre la riqueza de la cosecha del rico propietario que aparece al fondo y la pobreza de las espigadoras que están en primer plano.23 Ennobleciendo las poses y asimilando las figuras a prototipos bíblicos y clásicos, Millet, en cambio, optó por separarlas del contexto de la historia contemporánea, cargado de connotaciones políticas, y situarlas en el contexto suprahistórico del arte culto. Al mismo tiempo, por medio de las estrategias de su composición, el pintor deja claro que esta tarea, muy poco productiva, debe leerse como si hubiese sido establecida por la naturaleza misma, y no como consecuencia de las condiciones específicas de injusticia social. Desde luego, el hecho mismo de que las personas en cuestión sean glaneuses [espigadoras] en lugar de glaneurs [espigadores] vuelve su situación más aceptable: al ser mujeres, se deslizan con mayor facilidad hacia una posición de identificación con el orden natural. Millet enfatiza esta conexión entre mujer y naturaleza en un aspecto específico de su composición: los cuerpos inclinados de las mujeres están literalmente rodeados y limitados por la tierra misma.24 Es como si la tierra, y no el feudalismo o el capitalismo, fuese aquello que las aprisionara.

13. Jean-François Millet, Las espigadoras.

La afirmación visual de seguridad y poder femenino que caracteriza Losbruch (Estallido), de Käthe Kollwitz (il. 14), contrasta llamativamente con Las espigadoras de Millet. La imagen, un aguafuerte de 1903 que forma parte de la serie de Kollwitz «La guerra de los campesinos», puede considerarse una especie de anti-glaneuses, una contrapastoral en la que el empuje dinámico y vertical de su angulosa protagonista femenina, que galvaniza a la multitud que está tras ella, subvierte el mensaje de aceptación pasiva del orden natural creado por la composición de Millet. Podría decirse que aquello que Millet se había esforzado en evitar recurriendo a la representación de la campesina lo afirma Kollwitz de manera explícita a través de dicha campesina: ira, energía, acción.

14. Käthe Kollwitz, Losbruch (Estallido).

En su búsqueda de fuentes de inspiración pictóricas e históricas para la figura principal de Ana la Negra, cabecilla del levantamiento campesino del siglo XVI, Kollwitz recurrió al clásico relato de Wilhelm Zimmermann Historia general de la gran guerra campesina, que describía a esta poderosa mujer e incluía una imagen popular suya realizada en xilografía.25 No cabe duda de que Kollwitz tenía en mente la clásica imagen revolucionaria de Delacroix La libertad guiando al pueblo cuando pintó su obra. Pero la diferencia, por supuesto, es que la poderosa imagen de la libertad que pintó Delacroix, como casi todas las encarnaciones femeninas de la virtud humana —la justicia, la verdad, la templanza, la victoria—, es una alegoría y no una mujer concreta de la historia, un ejemplo de lo que Simone de Beauvoir ha llamado la mujer como lo Otro. La figura de Ana la Negra, en cambio, tiene especificidad histórica y está concebida para servir como un locus de identificación concreto para el público. Al presentar la figura de una poderosa mujer-del-pueblo de espaldas en el primer plano de la escena, la artista aspira a persuadir al espectador para que se identifique con lo que sucede, tal como hace ella misma.26 Kollwitz, que simpatizaba tanto con el feminismo como con el socialismo y se había quedado muy impresionada con el documento pionero del feminismo La mujer y el socialismo, de August Bebel, se sentía particularmente identificada con Ana la Negra. A su biógrafo le contó que «en esta mujer se había retratado a sí misma. Quería que la señal de ataque viniese de ella».27 Tal vez Estallido sea la primera ocasión en la que una mujer artista ha intentado desafiar las premisas de la ideología de género, atravesando la estructura de dominación simbólica con una conciencia lúcida y fundamentada en lo político.

También es significativo que Kollwitz seleccionase una narrativa de indiscutible desorden social para la representación de una figura femenina poderosa y cargada de energía, que dirige la acción de sus compañeros en lugar de someterse a ellos. Tomando prestado el título del provocador estudio de Natalie Zemon Davis sobre la inversión de roles en la Europa preindustrial, el topos de la mujer en la cima siempre ha sido una imagen potente, aunque a menudo también hilarante, del desorden inconcebible.28 Por lo general, en nuestra época, los gestos de las mujeres que expresan poder y seguridad, sobre todo cuando se trata de activismo político, han sido tratados con una especial crueldad visual. En una litografía subtitulada Ahí está una mujer que, en esta hora solemne en que nos encontramos, se ocupa tontamente de sus criaturas, que realizó en 1948, precisamente el año en que se libró una revolución democrática en aras de mayor igualdad, Daumier trató a las dos feministas que aparecen a la izquierda del grabado (caricaturas reconocibles de dos importantes activistas de la época) como arpías desnaturalizadas, criaturas flácidas, escuálidas y sin corsé, cuya desagradable falta de gracia contrastaba nítidamente con el atractivo inconsciente de la pequeña madre que aparece a la derecha, que seguía ocupándose de su hijo sin prestar atención al jaleo de la historia.29 Las mujeres activistas de clase trabajadora de la Comuna, llamadas pétroleuses [petroleras] (il. 15), eran despiadadamente caricaturizadas por el Gobierno del Orden como criaturas espantosas, subhumanas, semejantes a brujas, demonios de destrucción empeñados en destrozar literalmente el tejido mismo del orden social mediante la quema de edificios.30

En el siglo XVI, Pieter Brueghel había usado la figura de una mujer poderosa y activa, Dulle Griet, o la Loca Meg, para simbolizar el desorden político y espiritual de la época. De hecho, es posible que la propia Kollwitz recurriera a esta imagen, una de las más potentes a la hora de expresar la amenaza del poder desatado de las mujeres, para su creación de Ana la Negra en la serie «La guerra de los campesinos», una imagen más o menos contemporánea de su tema: la Loca Meg, quien, con su cuadrilla de feroces seguidoras, se había erigido en emblema del desorden y la fiera destrucción, un resumen visual de la inversión de las relaciones de poder correctas y de la jerarquía natural de un mundo bien ordenado, tomando prestadas las palabras de Natalie Zemon Davis.31 En el siglo XVI, igual que en el XIX, el símbolo natural más potente de la locura y el caos era una mujer desatada, determinada, decididamente situada en la cima: la única imagen lo suficientemente destructora de las relaciones de poder normales, lo bastante fértil en significados negativos como para expresar la destrucción del valor en sí.

15. La mujer emancipada que arroja luz sobre el mundo (una petrolera).

En la figura de Ana la Negra, Kollwitz ha transvalorado los valores, por así decirlo, y los ha convertido en significantes positivos, aunque amenazadores.32 La oscura y ctónica fuerza asociada a la mujer campesina, esos poderes malévolos, a veces sobrenaturales, vinculados a dar rienda suelta a las energías populares, femeninas, y no del todo ajenos a la más amenazadora de todas las figuras femeninas —la bruja—, asume aquí un valor social y psicológico positivo: la fuerza de la oscuridad, en el contexto de la conciencia histórica, se transforma en precursora de la luz.

16. Diego Velázquez, Venus del espejo.

El 10 de marzo de 1914, unos diez años antes de que Kollwitz crease su imagen del poder de la mujer, la militante sufragista Mary Richardson (alias Polly Dick) atacó con un hacha la Venus del espejo de Velázquez en la National Gallery de Londres (il. 16). Fue un acto de destrucción estética cuyo significado simbólico tenía una potencia comparable a la supuesta destrucción de la columna Vendôme por parte de Courbet durante la Comuna, y se recibió con una ola de indignación pública similar. Mary Richardson declaró que había tratado de destruir la pintura de la mujer más bella de la historia mitológica como acto de protesta contra el Gobierno por haber destruido a Emmeline Pankhurst, el personaje más bello de la historia moderna. Como a Richardson no le gustaba el cuadro de Velázquez, le había resultado fácil llevar a cabo su atrevida acción.33 Por supuesto, en su momento, el acto vandálico de Richardson desató el furor público: había osado destruir una propiedad pública, había arruinado una obra maestra de valor incalculable, había blandido un arma peligrosa en una sala de exposiciones. Incluso en la actualidad, las personas amantes del arte que tengan una ideología conservadora seguramente se estremecerán al pensar en el filo del hacha rasgando la imagen de Velázquez, no por casualidad la imagen misma de la Belleza. Mary Richardson puede parecernos admirable por actuar con valentía, cometiendo un acto delictivo en apoyo de una causa política por la que consideraba que merecía la pena luchar e intentando destruir una obra que, en su opinión, representaba todo lo que ella, en su condición de militante sufragista, detestaba; sin embargo, está claro que también se equivocaba. Se equivocaba porque su acto fue juzgado como la acción de una loca perversa y ayudó poco o nada a la causa sufragista; pero se equivocaba también, sobre todo, porque su gesto da por sentado que si la causa de los derechos de las mujeres es correcta, entonces la Venus de Velázquez es incorrecta. Sin embargo, también puede decirse, como hace Jacqueline Rose en su artículo «Sexuality in the Field of Vision», que «incluso si la imagen visual, adoptando una forma estéticamente aclamada, sirve para mantener un modo particular y opresivo de reconocimiento sexual, lo hace solo en parte».34 Entonces, ¿se puede reaccionar de otro modo ante la imagen de Venus?

Por encima de nuestras reacciones particulares a las cualidades únicas de forma, textura y color de la Venus del espejo, y a la vez precisamente por estas cualidades, puede que nuestra respuesta tenga que ver con muchas otras cosas que este cuadro también sugiere: encanto humano, ternura física y el placer que encuentran ambos sexos en el descubrimiento sensual propio y ajeno. Si hemos dejado atrás la juventud y estamos familiarizados con la iconografía, también puede ser que esta pintura nos recuerde lo rápido que pasan la belleza y el placer, y lo vano de todos los encantos —visuales o no— que la obra sugiere recurriendo al topos de una mujer ante un espejo: vanitas. En este caso, el espejo no solo nos ofrece el esbozo de una misteriosa belleza, sino también la insinuación de su inevitable destrucción. Las lecturas de esta índole pueden darse aunque no seamos en absoluto conscientes de las relaciones de poder entre hombres y mujeres que están inscritas en la representación visual; o si, aunque seamos conscientes de ellas, decidimos ignorarlas mientras disfrutamos de esta pintura o experimentamos cualquier otra respuesta positiva a esta imagen; o si, aunque no podamos ignorarlas, consideramos que no nos afectan en absoluto.

Preguntarse, a estas alturas de la historia, si las mujeres pueden apreciar simplemente el desnudo femenino de un modo natural y no problemático nos lleva a plantear si es posible una representación visual positiva de la mujer. El fotomontaje de 1920 La hermosa muchacha (il. 17), de Hannah Höch —integrante del dadaísmo berlinés—, sugiere que «en Utopía es posible; bajo el patriarcado, en una sociedad de consumo, no». Este fotomontaje nos recuerda otro tipo de práctica artística de corte, aparte de la destructiva de Polly Dick: la práctica deconstructiva e instructiva. Es obvio que los recortes de Höch ofrecen una alternativa a la acción de despedazar el desnudo de Velázquez, constituyen otra forma de rechazar la imagen de la mujer como objeto trascendente para el arte y para la mirada masculina, generadora de una cadena de objetos artísticos igualmente despolitizados. Esta práctica deconstructiva del arte —o antiarte— desvela que cualquier representación de la mujer como objeto sexual, más que ser natural o meramente dada, es una construcción en sí misma. Si la representación tradicional ha insistido en mantener al espectador en un «espacio narrativo ilusorio sin fisuras»,35 no parece casual que la práctica material del fotomontaje —la combinación libre y agresiva de palabras e imágenes ready-made característica del dadaísmo berlinés de los años veinte— manifieste su subversión política en la acción de cortar y reconstruir, en la que el impulso deconstructivo original se desvela con firmeza en la crudeza deliberada, la discontinuidad y la falta de coherencia lógica que caracterizan la estructura de la obra. Un fotomontaje como La hermosa muchacha de Hannah Höch, elaborado a partir de materiales ready-made, niega la originalidad o la creatividad del gran artista masculino en relación con su sujeto femenino; niega la belleza de la mujer hermosa en tanto que objeto de la mirada, y al mismo tiempo subraya que la obra finalizada es resultado de un proceso de producción —cortar y pegar—, más que de la inspiración. En parte, La hermosa muchacha es un ataque salvajemente divertido a los estándares de belleza fabricados en serie, al narcisismo que estimulan los medios de comunicación para que las mujeres se ocupen ante todo de sí mismas y, así, causen menos problemas. Al mismo tiempo, el collage constituye una alegoría de la arbitrariedad que entraña cualquier representación de la belleza: la «hermosa muchacha» del título es claramente un producto ensamblado a partir de otros productos; es lo contrario de la belle peinture [bella pintura] de la belle créature [bella criatura]. Hannah Höch, que en el pasado había sido considerada marginal en el contexto del dadaísmo berlinés, ocupa ahora una posición más relevante a la luz de la obra de otras creadoras de imágenes contemporáneas que abordan la problemática de la representación de género. Barbara Kruger, Cindy Sherman, Mary Kelly y muchas otras están cortando de nuevo el tejido de la representación al rechazar cualquier tipo de mero reflejo de los sujetos femeninos; emplean el collage, el fotomontaje, el autorretrato fotográfico y las combinaciones de textos, imágenes y objetos para llamar la atención sobre el hecho de que la condición de género —su inscripción en el inconsciente— es una construcción social, y no un fenómeno natural.

17. Hannah Höch, La hermosa muchacha.

¿Y qué pasa con las mujeres en su condición de espectadoras o consumidoras de arte? La aceptación de la mujer como objeto de la mirada de deseo masculina en las artes visuales es tan universal que el hecho de que una mujer lo cuestione o llame la atención sobre ello constituye una invitación al escarnio, y sugiere que no entiende las sofisticadas estrategias de la alta cultura y se toma el arte con demasiada literalidad, siendo, por tanto, incapaz de responder a los discursos estéticos. Por supuesto, sigue siendo así en un entorno —el mundo académico y cultural— que está dominado por el poder masculino y —a menudo inconscientemente— por actitudes patriarcales. En Utopía —es decir, en un mundo en el que la estructura de poder permitiese que tanto los hombres como las mujeres se representasen con ropas o sin ellas en una variedad de poses y posturas que no implicasen dominación ni sumisión—, en un mundo de igualdad total y, por así decir, inconsciente, el desnudo femenino no resultaría problemático. En nuestro mundo, lo es. Como ha señalado Laura Mulvey en su artículo «Visual Pleasure and Narrative Cinema», que se cita con frecuencia, la mujer espectadora tiene dos opciones: asumir la posición masculina o aceptar la postura de seductora pasividad creada por el hombre y el cuestionable placer del masoquismo, que es la falta de poder elevada a la enésima potencia.36 Este posicionamiento es análogo a la situación real de las mujeres en la estructura de poder del mundo del arte, a excepción de unas pocas privilegiadas. Para pasar del mundo de la teoría al de la experiencia mundana: mientras participaba como invitada en una clase universitaria sobre el realismo contemporáneo, mi anfitrión mostró en la pantalla el primer plano de las nalgas de una mujer que llevaba puesto un bikini a rayas, presuntamente para ilustrar la sustitución del todo por la parte en la imaginería realista... o tal vez fuese el impulso decorativo en el realismo. Yo señalé las implicaciones abiertamente sexuales —y sexistas— de la imagen y de su tratamiento. Mi anfitrión sostuvo que «no había pensado en ello» y que «sencillamente, no había sido consciente del tema». Para cualquier mujer en la clase habría sido imposible «no pensar en ello», y ningún hombre de la clase habría pasado por alto las crudas connotaciones degradantes. No se espera que haya que hablar de estas cosas en una clase universitaria de arte; se supone, en cambio, que a las mujeres, igual que a los hombres, motivos vulgarmente fetichizados como este les van a parecer significantes de una refrescante liberación en lo relativo a la sexualidad... y al arte. Mi anfitrión insistía en los matices decorativos —casi abstractos, según sus propios términos— de aquel tema. Pero semejante abstracción no es en absoluto una estrategia neutral, tal como descubrió Daumier cuando transformó la reconocible cabeza de Luis Felipe I en un objeto neutro que formaba parte de una naturaleza muerta en su serie «Las peras». Para las mujeres, la connotación sexual de lo femenino en las representaciones visuales asoma a través del tejido de la obra de arte, en apariencia neutro o estético. Sin embargo, qué poco protestan por ello, y con razón, pues, en general, se encuentran en puestos sin autoridad o marginales en la estructura operativa del mundo del arte: son pacientes catalogadoras, y no directoras de museos; estudiantes de doctorado o jóvenes integrantes de la plantilla académica, y no catedráticas y jefas de departamento; consumidoras pasivas, y no creadoras activas del arte que se muestra en las grandes exposiciones.

Un ejemplo sorprendente de esta situación fue el dilema al que se enfrentaban las mujeres que acudían a visitar la exposición que el Metropolitan Museum de Nueva York dedicó a Balthus en 1984.37 En la exposición las bombardeaban con una verborrea dirigida a convencerlas de que, sin duda alguna, se trataba de un arte de la mayor calidad; que si se prestaba demasiada atención a la perversidad de la temática de las pinturas, no estarían respondiendo a estas obras maestras con la distancia estética que se merecían, y que protestar porque estas representaciones de muchachas fuesen perturbadoras equivalía, simplemente, a reaccionar a uno de los ingredientes principales de la grandiosa concepción del artista, porque, al fin y al cabo, estas imágenes se suponía que eran perturbadoras. Creer que la incomodidad que despierta la representación de muchachas jóvenes en situaciones sexualmente perversas y provocativas es motivo suficiente para cuestionar las obras —y menos aún para una crítica negativa— se considera equivalente a reprobar el propio erotismo (il. 18). Pero, por supuesto, las mujeres tienen derecho a preguntar: «¿Para quién, exactamente, constituye esto un discurso erótico? ¿Por qué debo someterme a un discurso de lo erótico controlado por los hombres? ¿En qué sentido son equivalentes e idénticas la mirada del fetichista masculino y un discurso erótico? ¿Por qué debo aceptar un discurso que mistifica constantemente mi sexualidad al establecer la imagen de la adolescente vulnerable y seductora como una imagen universalmente erótica?». A quienes sostienen que los lienzos de Balthus son imágenes generales de transgresión radical, podría replicárseles que, de hecho, en lo que a su lenguaje se refiere, apenas son transgresores; en realidad, son muy conservadores por la forma en que se agarran a un lenguaje de hartazgo visual pasado de moda pero moderno, rehusando cuestionar los medios del arte excepto para provocar un frisson [estremecimiento] añadido. La osada deconstrucción y el cuestionamiento de la autoridad patriarcal, elementos fundamentales del dadaísmo y de algunas variantes del surrealismo, se sustituyen en la pintura de Balthus por una réplica naturalista que no cuestiona dicho orden patriarcal. De hecho, la obra de Balthus constituye un fantástico ejemplo del retour à l’ordre [regreso al orden].

18. Balthus, Niña con gato (Thérèse Blanchard).

Existe una analogía entre la puesta en juego de la capacidad de la mujer —su falta de poder para la autodeterminación— en el ámbito del orden social y su falta de poder para articular críticas negativas en el ámbito de la representación pictórica. En ambos casos, las acusaciones de puritanismo o ingenuidad debilitan su rechazo de la autoridad patriarcal. La sofisticación, la liberación, la pertenencia equivalen a aceptar las exigencias masculinas; las impresiones iniciales de opresión, de furia, de negatividad que han sentido las mujeres se ven socavadas por la duda autorizada, por la necesidad de gustar, de ser cultas, sofisticadas, estéticamente astutas... y de serlo, por supuesto, desde el punto de vista masculino. Y la necesidad de cumplir, de sentirse interiormente alineadas con el orden patriarcal y sus discursos, es persuasiva y se inscribe en el nivel más profundo del inconsciente, marcando las definiciones mismas del yo como mujer, en nuestra sociedad y en casi todas las que conocemos. Hago esta afirmación a pesar de los evidentes signos de cambio —mejor dicho, precisamente por ellos— que han tenido lugar en el ámbito del poder de las mujeres, de su posición y su conciencia política, desencadenados a lo largo de los últimos quince años por el movimiento feminista y, en concreto, por la crítica y la producción artística feministas. Solo rompiendo los circuitos, separando esos procesos de coherencia armonizadora que, en palabras de Lisa Tickner, «ayudan a anclar al sujeto a y en la ideología»;38 pescando en esas corrientes invisibles del poder y trabajando para desmitificar los discursos del imaginario visual —en otras palabras, mediante una política de la representación y sus estructuras institucionales— podrá tener lugar el cambio.