Introducción

Nos dijeron cuando chicos/ jueguen a estudiar/ los hombres son hermanos/ y juntos deben trabajar./ Oías los consejos, los ojos en el profesor. /Había tanto sol sobre las cabezas./ Y no fue tan verdad, porque esos juegos, al final/ terminaron para otros con laureles y futuros/ y dejaron a mis amigos pateando piedras./ Únete al baile/ de los que sobran/ nadie nos va a echar de más/ nadie nos quiso ayudar de verdad.

LOS PRISIONEROS

En Colombia existe un sistema educativo muy particular. Lo primero es que la participación de la educación privada es muy alta. En muchos otros países, sobre todo en los más desarrollados, es el Estado el que tiene a su cargo la responsabilidad esencial de ofrecer educación a los niños y jóvenes. Aquí, en cambio, hubo un aumento extraordinario de la oferta privada de educación. Es difícil valorar este aumento porque tiene mucha diversidad en términos de calidad, estratos sociales y orientación moral, pero, en general, en él pesan demasiado el sentido comercial y la orientación religiosa, lo cual es problemático. Lo segundo es que el sistema está sesgado por las clases sociales. Los hijos de los ricos suelen estudiar en colegios exclusivos de buena calidad y los hijos de los pobres en colegios públicos o privados de regular o mala calidad. Cuando se trata de campesinos pobres, alejados de los centros urbanos, de indígenas o de comunidades negras, la segregación es incluso más dramática. Los espacios de educación pluriclasista, en los que confluyen todas las clases sociales para recibir una buena educación, lo cual es frecuente en países desarrollados, son escasos y cada vez lo son más. Mientras en las grandes democracias del mundo la educación sirvió, entre otras cosas, para formar ciudadanos, o por lo menos para limar los recelos y los miedos entre las clases sociales, en Colombia tenemos una educación segregada que reproduce las clases sociales y la desconfianza que existe entre ellas.

Los gobiernos, las élites y la sociedad han visto esta situación con indolencia, como si se tratara de hechos normales. Para entender mejor estas particularidades hay que empezar por la historia. A principios del siglo XIX los nuevos gobernantes eran conscientes de que una de las tareas prioritarias que debían acometer era la de educar al pueblo. Nadie dudaba de la necesidad de esta empresa, pero las nuevas élites no estaban de acuerdo en dos cosas: primera, quién debía tener a cargo esa tarea (¿la Iglesia, como ocurría en el pasado, o el Estado, como sucedía en las nuevas repúblicas del siglo XIX?) y segunda, ligada a la anterior, cuál debería ser el contenido moral de la instrucción que debía impartirse al pueblo. Esos desacuerdos duraron un siglo y medio, fueron el detonante de guerras civiles y obstaculizaron, cuando no malograron, el propósito inicial de educar a la población. Luego, en la segunda mitad del siglo XX, surgieron otros desacuerdos políticos, igual de mal tramitados, esta vez entre los gobiernos y las élites sociales y políticas, por un lado y los maestros y los estudiantes por el otro, lo cual incubó nuevas desconfianzas, alteró gravemente los calendarios educativos a causa de los paros y las protestas, propició la migración de las élites hacia la educación privada y, en general, entorpeció la construcción de un proyecto educativo público amplio, gratuito y de calidad. Como tantas veces en la historia de Colombia, las buenas ideas (los proyectos necesarios) resultaron enredados o incluso estropeados por las furias de la política (García-Villegas, 2020). Tal vez nos pasó, y en exceso, lo que dice La Rochefoucauld: “hacemos las promesas según el tamaño de las esperanzas y las cumplimos según el tamaño de los miedos”.

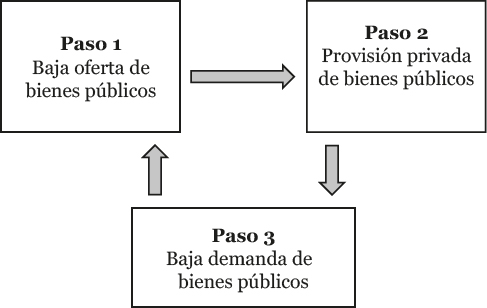

No es que no haya habido avances. Por supuesto que sí; la cobertura, por ejemplo, se amplió considerablemente en las últimas décadas. Pero el sistema de educación pública tiene, en términos generales, una calidad deficiente, sobre todo en la educación básica rural. Por ese motivo, como ocurre con otros servicios públicos estatales (la seguridad, la salud, etc.), se desencadena un círculo vicioso que podemos llamar la “trampa de la debilidad de los bienes públicos” (Fergusson, 2019) y que se puede describir en los siguientes tres pasos (Figura 1). El primero es la constatación de que la oferta de bienes públicos es deficiente. Ante esta situación, y este es el segundo paso, quienes tienen recursos suficientes suplen privadamente estas carencias: por ejemplo, contratando seguridad privada para subsanar las deficiencias de la seguridad estatal, o creando gimnasios y clubes deportivos privados para suplir la ausencia de espacio público para la recreación y el deporte. Esta reacción privada, sin embargo, conduce al tercer paso que consiste en reducir la presión sobre el Estado para que mejore su oferta y ello debido a que algunos, y precisamente los más ricos e influyentes, tienen un relativo desinterés con lo que suceda con la educación (la seguridad o la recreación) dado que resolvieron ya el problema privadamente. Así las cosas, la falta de suficiente demanda ciudadana contribuye a consolidar las deficiencias en la oferta estatal de bienes y servicios públicos, con lo cual el círculo se reinicia (de vuelta al paso 1).

Figura 1. LA TRAMPA DE LA DEBILIDAD DE LOS BIENES PÚBLICOS

FUENTE: adaptado de Fergusson (2019).

El economista Albert O. Hirschman (1970) fue quizás el primero que describió este problema en su célebre discusión sobre las respuestas sociales al deterioro de las empresas o los Estados. En términos hirschmanianos, quienes pueden prefieren la “salida” de la educación pública a la “voz”, es decir, a la exigencia de una mejor calidad. A falta de esa voz crítica el Estado se desentiende.

Esta trampa se apoya en dos elementos sin los cuales difícilmente podría sobrevivir: la desigualdad económica y la desigualdad política. La primera contribuye no solo porque quienes tienen ingresos relativamente altos pueden pagar la opción privada, sino porque la desigualdad suele producir una masa grande de trabajadores dispuestos a prestar estos servicios por bajos salarios. Ello aumenta el número de gente que puede costear la opción privada. La desigualdad política, que suele ir de la mano de la económica, es un sustento quizá más crucial. Si las voces (reclamos) de los excluidos fueran suficientes para que el Estado nivelara la cancha de las oportunidades con buena oferta de bienes y servicios, este círculo vicioso se debilitaría. En ese caso, la reducción en la demanda por bienes públicos como consecuencia de la salida hacia la solución privada de unos cuantos (paso 3) no debilitaría en exceso la oferta de bienes públicos; al fin y al cabo, en una sociedad desigual, una numerosa población continuará dependiendo de la oferta pública. Por eso, un aspecto crucial para la perpetuación de esta trampa es la desigualdad política que dificulta traducir las necesidades de la mayoría en respuestas eficaces del Estado. ¿Por qué nuestro sistema político ha sido incapaz de canalizar esas voces, pese a los avances de la democracia? Parte de este fracaso lo discutiremos en el capítulo 1, que revisa la historia política de la educación en Colombia. Volveremos también a este asunto en las conclusiones.

Cuando se acentúan los males de un bien público suele aparecer una segunda trampa que aquí denominamos “trampa de la radicalización”, también producto de un círculo vicioso, en este caso entre el mal servicio público y una “voz” contestataria radical que no solo no logra mejorar las cosas, sino que las empeora. El encadenamiento se presenta de la siguiente manera: el Estado se desentiende de prestar un buen servicio público; aparece un movimiento contestatario que logra, en su protesta, éxitos parciales representados en algunas medidas tomadas por el gobierno que recogen parte de lo reclamado. Estos éxitos, en parte por ellos mismos y en parte por su parcialidad, hacen que la protesta no se detenga, por el contrario, que se radicalice. Pero llega un momento en el que, aquellos que en principio simpatizan con el movimiento contestatario le retiran su apoyo y tal cosa ocurre cuando observan dos hechos: (i) los líderes del movimiento desestiman las concesiones obtenidas por parte del Estado (logros parciales) y (ii) las condiciones de anormalidad propias de la protesta se prolongan demasiado y empiezan a afectar su cotidianidad y el curso normal de la vida en sociedad. El éxito de un movimiento contestatario en medio de una confrontación prolongada depende muchas veces de su capacidad para dosificar las acciones disruptivas y con ello evitar el abandono de muchos de sus simpatizantes iniciales. Dicho en otras palabras, en condiciones no revolucionarias, los movimientos que no logran, dada su visión maximalista y menosprecio por las reformas, dosificar su protesta, no solo dejan de conseguir todo lo que piden sino que pueden perder todo lo conseguido.

Ambas trampas, una más de corte institucional, la primera, y esta segunda más de corte social conforman un dispositivo poderoso en contra del progreso de los bienes públicos, en este caso de la educación.

Regresemos a la descripción de nuestro problema. Tenemos un sistema educativo apalancado en las clases sociales: mientras que, en términos generales, los hijos de los ricos estudian en colegios y universidades privados de buena calidad, los hijos de los pobres estudian en instituciones públicas o privadas de regular o deficiente calidad. También existen, por supuesto, instituciones privadas de mala calidad e instituciones públicas de alta calidad, especialmente de educación superior, pero no son suficientes para responder a la demanda. Tal segregación merece el nombre de apartheid educativo y así lo hemos denominado en trabajos anteriores (García-Villegas et al., 2013)1.

La segregación que da lugar al apartheid empieza en la primera infancia. Los niños de padres pudientes van a guarderías privadas, mientras que los niños de padres pobres se quedan en casa o son recibidos por instituciones públicas2. Las guarderías privadas suelen prometer la entrada a colegios privados de alta calidad como su gancho para atraer familias. Las diferencias en sus entornos familiares y de calidad educativa hacen que los niños que ingresan al sistema privado adquieran, en promedio, una mayor habilidad verbal (Prueba TVIP), lo cual les otorga, desde esa edad y según estudios en este tema (Heckman, 2006), una ventaja para todo lo que sigue en el proceso educativo. Tal cosa no solo es inaceptable desde el punto de vista del derecho a la igualdad de oportunidades, sino que es un desperdicio enorme para la sociedad, debido a que frustra una cantidad formidable de personas talentosas que, por causa de una educación deficiente ven truncado su porvenir.

La discriminación inicial se refuerza luego, en la educación básica y media, donde sigue imperando la separación y las diferencias de calidad del servicio para cada grupo. Así lo muestran los resultados de las pruebas Pisa y Saber 11 en las que los niños colombianos de menos recursos obtienen resultados inferiores a los de la región y, por supuesto, a los de la OCDE. La clase social, como se verá más adelante, predice el desempeño de los estudiantes y es por eso que, a medida que se avanza en las etapas educativas, la desigualdad, heredada de las primeras etapas, se mantiene hasta la educación superior, en parte debido a la deserción del sistema de aquellos que no alcanzan el puntaje necesario en el examen (muy selectivo) para ingresar a una universidad pública y a que no tienen recursos para educarse en una universidad privada de calidad. Otros, en especial en la clase media baja, se resisten a abandonar e ingresan a una universidad privada de baja calidad, sin un examen de ingreso selectivo, que cobra poco dinero en su matrícula y que tiene horarios flexibles, sobre todo nocturnos, que permiten trabajar y estudiar al mismo tiempo. Esta es la solución que encuentran cientos de miles de estudiantes en Colombia y que se traduce en un extraordinario incremento de la oferta de educación privada de poca calidad. Mientras que en los países de la OCDE solo el 30% de la educación está en manos de los privados, en Colombia esa cifra es del 47%. Dentro de ese porcentaje, las diferencias son marcadas entre la educación de alta calidad, concentrada en unas pocas universidades, y el resto. Pero, a diferencia de la mayor parte de los países de la OCDE, en los que la educación pública no solo es mayoritaria sino también de mucho mejor calidad, en Colombia la educación de mejor calidad es la privada y es posible que, como van las cosas, llegue a ser, además, mayoritaria.

La segregación se refuerza con factores como el género (las mujeres hasta hace poco recibían una educación diferente y aún hoy en día soportan obstáculos que frenan su avance), la geografía (la educación rural es más deficiente), la etnia (los indígenas y los negros reciben una educación más precaria), entre otros.

De todo esto resulta una sociedad escindida en, por lo menos, cuatro grupos más o menos definidos: uno, el de los privilegiados, con capacidad económica suficiente para esquivar la educación pública y pagar por una educación privada de alta calidad; dos, el de las personas de bajos recursos, principalmente en las ciudades, que logran acceder a la educación pública primaria y secundaria, desmejorada por la “trampa de la debilidad de los bienes públicos”, con lo cual difícilmente avanzan hacia la educación superior; tres, un grupo de clase media y media baja que logra ingresar, haciendo un gran esfuerzo económico, a instituciones privadas de baja calidad y que, una vez egresa al mercado laboral, no supera los niveles intermedios de ese mercado y cuatro, los excluidos del sistema educativo tanto en el campo como en las ciudades, bien sea porque nunca ingresaron, bien porque desertan en algún punto u otro. El gran contraste de esta división, en particular cuando se piensa en términos de derechos, está entre el primer grupo y los otros tres. Es decir, entre una élite que se educa por aparte, con los mejores estándares de calidad posibles, y el resto de la población que, en ocasiones, intenta emular a esos privilegiados, pero sin lograr estándares de calidad similares, o que simplemente, no intenta porque no puede o porque la educación que recibe es de muy baja calidad.

La suerte que corren los individuos en la sociedad está marcada por su pertenencia a esos grupos. Es como si jugaran un partido de fútbol en una cancha inclinada, según la metáfora propuesta por John Roemer (1998). Mientras los jugadores de un equipo (grupos 2, 3 y 4) no solo tienen que superar a los jugadores rivales, sino que deben hacer un esfuerzo descomunal para correr hacia arriba y anotar en el arco contrario, los jugadores del otro equipo (grupo 1) tienen todas las condiciones favorables para superar a sus adversarios y anotar tantos. Esta metáfora, si bien es útil, es imperfecta porque en economía y, en general, en el desempeño social, no jugamos un juego de “suma cero”, es decir, un juego en el que unos ganan todo y otros pierden todo, como en el partido de fútbol. El juego de la educación es, en cambio, uno de “suma positiva”, esto es, que uno gane no significa que otro pierda. Muchos pueden ganar; más aún, mientras más gente gane, mejor para todos. Si corregimos las desigualdades de oportunidades, los grupos 2, 3 y 4 podrían ganar los partidos que el grupo 1 suele ganar y cuando esto ocurre todos los grupos se benefician: en una sociedad más justa no solo hay mayor estabilidad y armonía social, sino que se da buen uso a los talentos de todos los individuos que la conforman y esto produce beneficios para todos.

No solo la educación es determinante, claro, también están los genes, los antecedentes familiares, la cultura y las circunstancias sociales; pero una educación deficiente es un obstáculo muy difícil de franquear, incluso para los que, por otras razones, están mejor dotados. De hecho, existen intentos por lograr que los niños y jóvenes con más talento en los estratos 2, 3 y 4 entren a la educación de alta calidad, como se discute en el capítulo 8 de este libro. La filantropía, los bonos educativos y los proyectos de escuelas chárteres han hecho intentos por des-segregar el sistema educativo, pero su alcance en Colombia ha sido extremadamente limitado.

La educación pública de calidad fue pensada desde mediados del siglo XIX como una institución capaz de atenuar la suerte impuesta por las condiciones naturales y sobre todo por la condición social de los niños al nacer, como ocurría en el ancien régime (Bourdieu, 1985). La escuela pública en Francia, por ejemplo, era vista y lo sigue siendo, como el espacio de formación ciudadana en donde todos pueden, sin importar su proveniencia, al cabo de doce años de estudio, salir con oportunidades básicas similares para enfrentar el mundo y jugar el juego social. En los Estados Unidos, por su parte, el ideal igualitario está inscrito en una tradición cívica que ve la educación como un instrumento corrector de las diferencias sociales (Goldstein, 2014; Hanushek, Petersen y Woessmann, 2013) y que sustenta la conocida expresión: “if you’re willing to work hard and play by the rules, you should be able to get ahead”3. En un sistema de apartheid, en cambio, la educación no solo no redime de la desigualdad natural y social, sino que las acentúa; la escuela puede incluso convertirse en una condena (Mora, 2016). En el mejor de los casos, la educación de baja calidad favorece la movilidad social en rangos estrechos de la escala social y permite saltar, por ejemplo, de la clase baja a la media baja o a la media. Esto es un logro, por supuesto, pero un logro con un techo muy limitado.

Es cierto que la educación no hace milagros. Los niños que nacen en hogares con padres profesionales, en donde hay libros y computadores, tienen un mejor desempeño escolar que los niños de padres campesinos y obreros en cuyos hogares no hay computadores y muy pocos libros (García-González y Skrita, 2019). Eso ocurre incluso en un sistema de educación pluriclasista (con alumnos de todas las clases sociales), en el que, a pesar de tener los mismos profesores y de recibir el mismo tipo de instrucción, los niños de familias acomodadas tienden a tener un mejor desempeño. No obstante, esas condiciones pesan aún más cuando el niño pobre recibe una educación mediocre y estudia en instituciones en las cuales solo asisten niños de su propia clase social. Es por eso que en este libro defendemos la idea de un fortalecimiento de la escuela pública de calidad y pluriclasista. Sabemos que este tipo de educación no hace milagros, pero estamos seguros de que ayuda a corregir las desigualdades heredadas de la clase social.

Sobre la descripción del apartheid educativo hay estudios importantes, como lo mostramos al inicio de esta introducción y como puede verse en un libro reciente que publicamos en Dejusticia (2021). Sobre sus causas (y efectos) sociales y culturales, en cambio, los estudios son casi inexistentes. En este libro tratamos de llenar ese vacío con algunos capítulos que hacen énfasis en la dimensión cultural del apartheid educativo. Nuestra hipótesis es que las diferencias de “capital cultural” entre las clases sociales explican en buena medida el apartheid educativo y su capacidad para reproducirse. Y que una educación pública de calidad y pluriclasista atenúa esas diferencias de capital cultural y, para ponerlo en los términos del título de este libro, abre una puerta para los pobres, una quinta puerta a través de la cual pueden desarrollar sus capacidades y ascender socialmente.

Esto merece una breve explicación conceptual. Si bien los economistas y los sociólogos no siempre entienden lo mismo cuando hablan de capital cultural, social y simbólico (Portes y Vickstrom, 2011), podemos decir que, en términos generales, estos conceptos se refieren a beneficios inmateriales que se obtienen por el hecho de ser de alguna manera o de pertenecer a algo. El capital social es el que genera beneficios derivados del hecho de ser parte de ciertas redes o grupos sociales y que se manifiesta en un tratamiento preferencial o en una mayor posibilidad de cooperación4. Así por ejemplo, tener acceso a un club social de élite entraña un cierto capital social. El capital cultural, por su parte, incluye todos los conocimientos y habilidades, desde la educación formal hasta la forma de hablar, que le dan un estatus y ventajas a un individuo, sobre todo en una sociedad estratificada. Tener un diploma de una universidad de prestigio es un ejemplo de capital cultural. El capital simbólico, por último, genera beneficios derivados del honor, del prestigio o del reconocimiento social que una persona obtiene de parte de los miembros de su grupo social. Ser un artista o un deportista reputado, por ejemplo, se traduce en la obtención de un cierto capital simbólico. En este libro utilizaremos la expresión activos sociales inmateriales (en adelante, ASI) para referirnos a estas tres clases de capital. Quizá no sobre agregar que, en principio, los ASI se oponen al mérito y al esfuerzo individual, en cuanto son el producto de la condición social misma que, por lo general, se hereda. Pero en sociedades tradicionales, como la colombiana, hay una tendencia muy fuerte a confundir los ASI con el mérito.

La reproducción social, es decir, que los ricos tiendan a perpetuarse, de generación en generación, tanto como los pobres, obedece a un engranaje que no solo depende de la distribución desigual de los recursos económicos que poseen las clases sociales, sino de la capacidad que tienen los más ricos para imponer unos parámetros culturales selectivos que definen lo valioso y lo no valioso en la sociedad y a partir de los cuales filtran a las personas de las clases bajas de las posiciones de privilegio en la sociedad. Esta es, claro, una regla porosa, con muchos agujeros (algunos informales, otros ilegales) que crean una cierta movilidad social. Este tema lo abordamos en profundidad en los capítulos tres, cuatro, cinco y seis.

Por último, las diferencias entre la educación pública y privada en el país, además, se han hecho más visibles con la pandemia de Covid-19. La pandemia y el cierre de colegios tienen efectos adversos en la educación primaria y secundaria. Estos efectos fueron más graves para los estudiantes pobres de colegios públicos sin acceso a internet ni a equipos electrónicos adecuados. Esto es lo que muestran los resultados de la prueba Saber 11 del segundo semestre del año 2020 en comparación con años anteriores, analizados por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana (Abadía, Soler y Cifuentes, 2021). En efecto, para el 2020, el puntaje global cayó un punto entre los estudiantes con acceso a internet, mientras que cayó tres puntos entre quienes no contaban con ese servicio. Así también, el puntaje global de las pruebas de los estudiantes de colegios oficiales se vio más afectado que el de las pruebas de los estudiantes de colegios privados. Esto resulta en una ampliación de la brecha en los puntajes globales de 5 puntos: si antes de la pandemia la diferencia entre el puntaje de los estudiantes de colegios públicos y privados era de 24 puntos, después de ella es de 29,5 puntos. Abadía et al. encuentran además que el número de estudiantes que presentó la prueba en el 2020 disminuyó en todos los estratos respecto al año anterior, pero la caída fue más grande en los estratos 1, 2 y 3. Todo ello afectará negativamente sus posibilidades para ingresar en la educación superior, acceder a créditos y becas y, finalmente, sus posibilidades laborales en el futuro.

* * *

El capítulo primero se ocupa de la historia política de la educación en Colombia y, en particular, de dos tensiones que, a lo largo de los más de dos siglos de vida republicana, han entorpecido el desarrollo de la educación pública. La primera es una disputa ideológico-religiosa entre conservadores y liberales que duró siglo y medio y la segunda, a partir del Frente Nacional, es una disputa político-ideológica entre gobiernos y universitarios que politizó la educación pública, afectó su normal funcionamiento, lo cual, a su turno, se tradujo en prácticas elitistas y gubernamentales en su contra. Esta segunda tensión es una ilustración clara de lo que en este libro llamamos la trampa de la debilidad de los bienes públicos: la educación pública (básica y superior) encuentra problemas debidos, en buena parte, a la mala prestación del servicio, lo que conduce, por una parte, a la politización de los maestros y de los estudiantes y, por otra, a la migración de los estudiantes de clase alta hacia la educación privada, todo lo cual refuerza el círculo vicioso del desinterés de las élites y del Estado por la educación pública.

El segundo capítulo es una descripción del apartheid o segregación educativa en Colombia, desde la primera infancia hasta la inserción de los ciudadanos al mercado laboral. Las cifras constatan cómo desde la primera infancia los niños de hogares más pobres asisten (cuando pueden) a instituciones públicas y los de hogares más ricos a instituciones privadas. La salida hacia las instituciones privadas a medida que sube el ingreso familiar es un comportamiento que se repite en la educación básica, media y superior. A esta última, de hecho, los hogares de clases baja y media baja llegan con dificultad. En promedio, la educación privada es de mejor calidad que la pública, condenando a los niños de hogares menos privilegiados a cargar las desventajas que heredaron por el azar de las circunstancias de su nacimiento. El sistema público tiene entonces un reto doble. No solo debe mejorar la calidad para cerrar las brechas. Como de entrada recibe estudiantes en desventaja, tendría que ser no igual, sino mejor incluso que las mejores instituciones privadas para borrar las desigualdades de la cuna. El capítulo retrata una tragedia adicional: muchos salen hacia la opción privada para encontrar una educación deficiente. Solo los colegios y universidades privados de muy alto costo son de calidad decididamente superior a los públicos. Aun así, las familias insisten, quizá paradójicamente, en emigrar hacia las instituciones privadas. La tesis del libro, desarrollada en los capítulos restantes, es que parte de esta paradoja se explica por la dimensión cultural del apartheid educativo. Finalmente, el capítulo describe cómo la movilidad social a través de la educación, pese a algunas mejoras, sigue siendo muy limitada incluso comparándonos con países también muy desiguales de la región.

El tercer capítulo, sobre educación y clases sociales, muestra la dimensión cultural del apartheid educativo y su importancia. Empieza por explicar cómo las clases sociales no solo dependen del capital económico, sino de una combinación entre este y lo que aquí llamamos los ASI, compuestos por los capitales cultural, social y simbólico. La clave de la reproducción de la clase alta está en esa dupla reforzada de dinero, por un lado y estatus, honores, etiquetas y consumo conspicuo por el otro. Uno de los grandes problemas de la educación segregada que tenemos en Colombia es que los estudiantes reproducen códigos culturales que los atan a su situación. La educación pluriclasista de buena calidad y el contacto que ella facilita entre estudiantes de distintas clases durante muchos años, sin ser milagrosos, atenúan estas diferencias culturales, en particular relacionadas con el lenguaje, y facilitan la movilidad social de los más pobres. El capítulo termina con una defensa de la educación pública, pluriclasista y de calidad, mostrando también sus dificultades y sus límites. Sostiene, además, que es un tipo de educación saludable para la democracia y útil para mejorar la confianza entre ciudadanos. Las ideas planteadas aquí ofrecen un material analítico provechoso para la mejor comprensión de los demás capítulos del libro, en particular del experimento del capítulo 4 y el capítulo 5 sobre los nombres de los colegios privados.

El capítulo 4 presenta los resultados de un experimento diseñado para evaluar qué tanto pesan los activos sociales en la transición de la educación superior al mercado laboral. En el sistema educativo segregado entre las élites y los otros tres grupos sociales que describimos más arriba, las primeras tienen, además de educación privada de buena calidad, un acceso privilegiado a los ASI: capital cultural, social y simbólico. En el experimento creamos una situación hipotética en la que más de 270 voluntarios evalúan perfiles de estudiantes universitarios al final de su formación y los ordenan para ser seleccionados para una pasantía en una empresa consultora. Hacer una práctica o pasantía al cierre de la carrera universitaria puede abrir puertas laborales, y en el experimento se sopesa el papel que tienen varias características de los aspirantes a dichas pasantías. Los resultados muestran, como cabe esperar, que el buen desempeño académico, el bilingüismo y el estar cerca de graduarse mejoran la probabilidad de ser seleccionado. Aunque los resultados más importantes aparecen cuando estudiamos el tipo de pasantía en la empresa consultora: en unos casos, la pasantía exige exclusivamente conocimientos técnicos; en otros, además de las habilidades técnicas, el trabajo exige interacciones con clientes de alto perfil. Para el segundo tipo de pasantías, donde los ASI pueden aprovecharse más, haber estudiado en colegio público o fuera de Bogotá reduce las posibilidades de ser seleccionado para la pasantía, incluso si se tiene un buen desempeño académico. En conclusión, con el apartheid las élites que pueden acceder a una educación privada de alta calidad acceden a unos activos sociales que les otorgan una ventaja en el mercado laboral (y en particular para aquellos trabajos con más interacciones que entregan, no solo mejores salarios, sino más oportunidades para progresar). Esto refuerza la importancia de una educación pluriclasista, pues aún con educación pública de excelente calidad pero con segregación social estas brechas no se cerrarían.

En el capítulo 5 continuamos evaluando la dimensión cultural del apartheid educativo, con énfasis en el lenguaje. Como se discute en el tercer capítulo, en sociedades desiguales las distintas maneras de hablar, las palabras y los acentos se traducen en estigmatización y sirven para distinguir entre clases sociales y preservar las brechas entre ellas. Con estas ideas de fondo, construimos un índice que mide qué tan elitista “suenan” los nombres de los colegios privados en Colombia, es decir, qué tanto se asemejan a los nombres de colegios privados de muy alto costo y qué tanto se diferencian de los de colegios públicos. Evaluamos además, la relación entre el índice de elitismo y la calidad y el costo de los colegios, así como la importancia que tiene la diferenciación en los nombres de los colegios en distintos municipios del país. Los resultados muestran que los hogares colombianos migran a los colegios privados, al menos en parte, buscando estatus. El precio que se paga por la matrícula de colegios privados, aún tras tener en cuenta su calidad, es mayor para los colegios que suenan más de élite. Además, el grado de elitismo de los nombres de los colegios privados es más pronunciado en municipios más desiguales, como podría esperarse donde la diferenciación social cobra más relevancia. Aunque este hallazgo no sea sorprendente, implica una lógica perversa que perpetúa la inequidad: donde hay desigualdad se valoriza la competencia por el estatus, y entonces se consolida la brecha que favorece a quienes pueden “comprar” estatus.

El capítulo 6 es un texto breve que da cuenta de un estudio de caso en el que se les pide información básica a colegios privados de Medellín para ver cómo responden. Lo que se encuentra es que muchos de esos colegios son reacios a dar información, incluso sobre cosas tan básicas como cuántos alumnos tienen o si son mixtos o no, con el argumento de que están amparados por el derecho al secreto comercial, lo cual evidencia la poca conciencia que tiene la educación privada de estar prestando un servicio público.

El capítulo 7 descompone el sistema educativo en sus piezas o insumos clave e ilustra, para cada uno de ellos, por qué el sistema educativo produce trayectorias de vida tan desiguales y segregadas. Para eso, se habla de tres tipos de insumos del sistema educativo: el físico, el humano y el institucional, que son los componentes claves que determinan, en últimas, la calidad del sistema educativo. El capítulo describe, con cierto detalle, las disparidades en cada uno de estos insumos e integra algunos testimonios o historias de vida que, de forma cualitativa, ayudan al lector a entender mejor las implicaciones prácticas del apartheid educativo. La utilidad de lo que aquí se dice está en mostrar la manera como se materializa el apartheid educativo en la vida cotidiana de los colegios y de sus estudiantes. Así, por ejemplo, en lugar de tratar el tema del sindicato de los maestros de manera general o abstracta (Fecode), muestra cómo algunos elementos de su funcionamiento, sobre todo en relación con sus líderes, afectan la calidad de la educación.

En el capítulo 8, en sintonía con los problemas que se ponen en evidencia en el capítulo anterior, se estudian las políticas públicas educativas que se han diseñado en los últimos años para promover la igualdad de oportunidades en educación. Estas se agrupan en los siguientes temas: el acceso a educación pública, el acceso a educación privada, las inversiones en recursos de calidad, la educación en la primera infancia y la integración de clases sociales. En este capítulo se analizan sus méritos y sus limitaciones y se discuten sus principales aprendizajes. El propósito central de este capítulo es el de consolidar algunas de las principales investigaciones alrededor de estos temas para que en conjunto sirvan de insumo para enriquecer el debate público con evidencia y mejorar la toma de decisiones. Para nuestro propósito en este libro, este capítulo es importante porque hace un balance de lo conseguido hasta el momento y, a partir de allí, concluye que, si bien se han logrado avances importantes, todo ello es insuficiente como remedio para acabar o incluso atenuar el fenómeno de la segregación social que vive Colombia. La difícil pregunta sobre qué podría constituir un remedio suficiente la abordamos en la conclusión del libro.

_______________

1. La palabra apartheid designaba una política de segregación racial que tuvo lugar en Sudáfrica hasta los primeros años de la década de los noventa del siglo pasado. Mediante esta política, implantada por los colonizadores ingleses y holandeses, se dividió a la población en categorías raciales y se crearon regímenes separados de garantía de derechos en función de esas categorías, siempre bajo el predominio de la raza blanca sobre las demás. Aquí se utiliza esa misma palabra para designar un fenómeno diferente, pero con resultados similares en términos de discriminación social y que tal vez es más cercano a la política de segregación racial ocurrida en los Estados Unidos con las leyes de Jim Crow.

2. En el 2017 había 5.875.633 niños entre 0 y 6 años de edad, de los cuales 1.801.028 fueron atendidos por el ICBF, no todos en la modalidad integral, que es aquella que ha tenido resultados positivos. A otros 940.000 niños los atendieron instituciones públicas y privadas preescolares.

3. “Si estás dispuesto a trabajar duro y seguir las reglas, deberías poder salir adelante”. Se trata, sin embargo, de un ideal que tuvo su época de gloria a mediados del siglo XX en los Estados Unidos y que, por razones ligadas al modelo económico actual, es menos alcanzable (Sandel, 2020).

4. El “capital social” suele atribuirse a un grupo social y concretamente a la capacidad de sus miembros de colaborar entre ellos, para lo que son fundamentales la confianza y la reciprocidad interpersonales, el compartir unos valores comunes y la densidad de los lazos sociales entre personas (Putnam, Leonardi y Nanetti, 1994). También se usa el término para referirse a los recursos a los que accede una persona como consecuencia de su red de contactos sociales (Bourdieu, 1986).