1.

Por caminos de pueblo. Cuentos, leyendas, fábulas

1. En el principio fue la literatura popular

La literatura popular significa cuentos, refranes, juegos, tebeos…, en los que el soporte es la palabra dicha (también escrita) y que se mueven por la tierra anónima de nadie (mejor dicho, de todos), y que todos los asumimos y hasta trasformamos como algo propio (de mi tierra, de mi época).

Me gusta la imagen que Jose Mª Guelbenzu emplea al referirse a los cuentos populares. Dice de ellos que han paseado sus argumentos por todo el mundo y que, como semillas, han ido creciendo aquí y allí fructificando en versiones y variantes adecuadas al terreno en el que prendían. Viene a decir lo que todos sabemos respecto al hecho popular: su anonimia, su pervivencia en variantes y su adecuación al espacio en que se difunde y conserva. Esa pertenencia de lo tradicional a nadie en particular y a todos en general debe de ser algo tan asumido, que incluso se puede aplicar a esos otros hechos que, aun poseyendo propietario, se han popularizado hasta perder su procedencia.

Cuando algo se vuelve popular (una sentencia, un chiste, un romance, un cuento, una canción…) es porque alguien le ha borrado la autoría adecuándolo a los gustos de unos destinatarios próximos (el Pinocho del escritor italiano Carlo Collodi adquiere su popularidad a través de las peripecias en que el editor Saturnino Calleja lo pone a vivir junto a Chapete o, modernamente, mediante su difusión en dibujos animados, en los que la productora Disney le concede a Pepito Grillo como su alter ego). Otras veces, basta un leve cambio de identidad del protagonista de una historia, o su ubicación en un paraje menos exótico y más cercano para que el Cíclope del litoral griego se nos sitúe en los montes y grutas del interior de la geografía vasca bajo el nombre de Tartalo, o el Barón de Munhausen se reconozca como el Barón de la Castaña en sus viajes por la geografía peninsular. Nuestro folclorista José Miguel de Barandiarán insistía en que no había que preocuparse de si Tartalo era vasco o no. Geurea egin dugu besteen kultura, decía para justificar cómo se le había traído del mar de los griegos a las cuevas de Ataun o de Gorbea a aquel Polifemo que, siglos después, se llamará King-Kong.

Cuando yo lo conocí de niño, a través del relato oral con el que un contador de historias jalonaba nuestros días de internado estival, se llamaba Nadie, y nadie me explicó que fuera el mismo desdichado monstruo que, unos años después, encontramos obligatoriamente en la Odisea. Así funciona en parte eso que llamamos literatura popular.

Una literatura (o una cultura, más allá del hecho literario) que, si durante tanto tiempo ha permanecido al margen de la cultura letrada, hoy parece definitivamente incorporada a ella gracias, sobre todo, a los modernos soportes audiovisuales y redes sociales –radio, vídeo, televisión, Internet, juguetes interactivos– en los que conviven, en dominios vecinos, los cuentos tradicionales de antaño con las modernas leyendas urbanas.

Popularidad y universalidad

A diferencia de otras narraciones breves como la fábula, la leyenda o los modernos cuentos literarios, el cuento tradicional es aquel que vive en la memoria del pueblo, que lo considera patrimonio suyo y así lo conserva y transmite adecuándolo a sus costumbres, su geografía y su mentalidad. A veces incluso olvidándose de que un día pudo ser obra de un autor particular. Por eso el cuento tradicional es el más popular y universal, el más antiguo y moderno, el más perenne de los géneros literarios. Pasa de boca en boca aunque las bocas hablen distintas lenguas, y, al no poseer una redacción fija, no tropieza con dificultades de adaptación en el tránsito de unas lenguas a otras, de unas culturas a otras, pues sabe amoldarse a ellas fácilmente. En eso consiste su carácter popular: en su capacidad para transmitirse y adaptarse en lenguas, lugares y épocas diferentes. Y por eso, a veces, somos capaces de reconocer los motivos o los temas de un viejo cuento hindú en la versión tardía de un cuento popular alemán, africano o ruso. Es como si ser populares les concediera a los cuentos licencia para pasearse y establecerse por cualquier lado, para vivir sin dueño, como trotamundos, pero siempre adaptados a los usos y costumbres del lugar en el que se quedan a vivir.

Desde su remoto e incierto origen, los cuentos tradicionales han errado de unos lugares a otros antes de quedar recogidos en antiguas colecciones como Disciplina Clericalis, Calila y Dimna, Las mil y una noches y El Decameron, o en otras más modernas como los Cuentos de Antaño, de Perrault, los Cuentos para niños y del hogar, recopilados por los hermanos Grimm, o los Cuentos populares rusos, recogidos por Afanasiev.

Además, como materia folclórica que son, los cuentos tradicionales, por su ligazón a las costumbres y tradiciones del pasado, entrañan un cierto valor documental sobre usos y costumbres ancestrales en unos casos, o sobre parajes y acontecimientos históricos en otros. Por eso abundan en estos las grandes distancias, los bosques, los ríos, propios de una vida eminentemente campesina en una geografía adversa, a casas sobre patas de gallina como la de la bruja, que no son sino réplica de las cabañas que los cazadores construían levantadas sobre el tronco de un árbol. Así pues, el valor de los cuentos tradicionales, de su permanente y cambiante esencia, de su adaptabilidad en una palabra, estriba en que, conservando lo peculiar de cada país o cultura de adopción, modifica en variantes los rasgos que les permiten viajar e instalarse en otras culturas, y de ese modo nos muestran la manera de vivir de unos y, al mismo tiempo, los sentimientos y pensamientos de todos.

2. Un cuento de cuentos: Las mil y una noches

Del mismo modo que los rapsodas rusos difundían por las aldeas de la estepa o de la taiga las viejas leyendas y cuentos de sus héroes y sus zares, con sus costumbres e intrigas palaciegas; o sus homólogos nórdicos lo hacían con las sagas de los suyos, así los narradores orientales hindúes, persas, egipcios o sirios relataban por aldeas, jaimas y palacios las hazañas y enredos de sus sultanes, califas y visires, trenzando un sinfín de historias viajeras que iban y venían de oriente a Occidente o de Norte a Sur cambiando de ropaje y aderezos locales. Muchas quedaban fijadas en manuscritos o en la memoria fascinada de antiguos exploradores y comerciantes europeos, quienes no tardaban en guardarlas en sus alforjas como primicias de los exóticos parajes por los que habían cruzado. Y, una vez aquí, se veían traducidas y adaptadas al gusto occidental en ediciones de estudiosos y folcloristas, de las que frecuentemente se nutrían sus escritores locales. Eso explica, en gran medida, las frecuentes semejanzas que hoy encontramos entre relatos de tan diversa procedencia, en cuyo análisis de fuentes y temas se empeñan todavía hoy los investigadores de la cuentística universal.

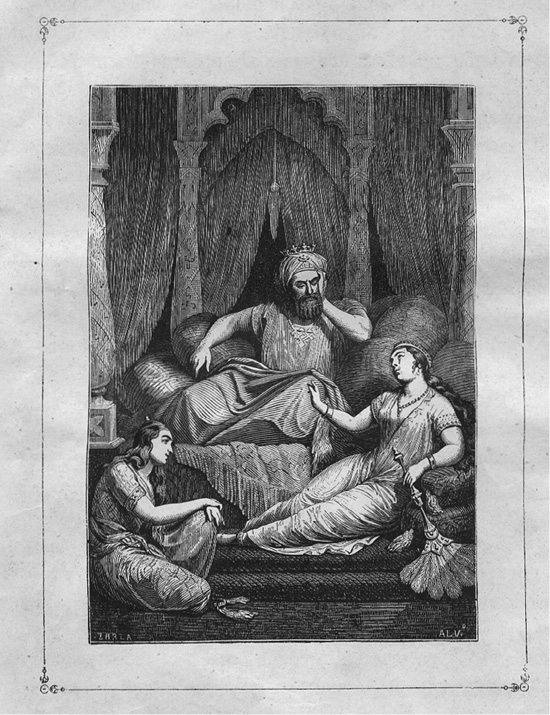

Uno de los más inmensos caudales de cuentos de procedencia oriental lo constituyen los reunidos bajo el título de Las mil y una noches, inmensa colección de los motivos más variados, anudados entre sí mediante la argucia de una imaginativa y calculadora joven narradora, la hermosa Scherezade, hija del visir al servicio del sultán de Bagdad, quien despechado se ha jurado venganza contra las mujeres, y al que la joven consigue tener en vilo contándole cada noche una historia que deja sin acabar hasta la siguiente, para volver a hilarla con otra nueva, manteniendo así durante un millar de noches un interés por el desenlace de cada relato, lo que la va salvando de una muerte anunciada. Así es como la destreza de la narradora y la curiosidad de su oyente convierten cada cuento en el fragmento de una historia inacabada en la que se entremezclan la intriga, el humor, la picardía, el amor, el misterio, la magia… Y así es como aquellas supuestas mil noches de cuentos han terminado viviendo más de mil años en la memoria de los oyentes y lectores de todos los confines.

Estampa de la edición de Casa Editorial Vda. De Rodríguez de Madrid, 1880

Los cuentos de Las mil y una noches son un cuento de cuentos. Tras la historia que abre y cierra el conjunto de la obra se van acumulando los más diversos relatos, que se interrumpen y reanudan cada noche dando así lugar a una amplia gama de leyendas heroicas, fábulas morales, cuentos de hadas, anécdotas costumbristas, poemas…, como si el conjunto de la obra fuera el escaparate de una librería de viejo en el que poder encontrar y elegir los motivos y temas más variados.

Es una fábula la de El asno, el buey y el labrador, que el visir cuenta a su hija Scherezade al comienzo de la obra, cuya procedencia habría que ir a buscarla al libro de ascendencia hindú de Calila y Dimna. Es un cuento de hadas la de El comerciante y el genio. Son cuentos de miedo los que nos relatan los diferentes calendas acogidos por las enigmáticas damas de Bagdad. Tiene sabor de leyenda caballeresca la Historia del joven rey de las Islas Negras. De novela sentimental, la triste Historia de Amina. De cuadro costumbrista y cómico, la de El marido y el papagayo… Y eso que sólo hacemos aquí mención a una pequeña parte del conjunto de Las mil y una noches, por cuyos millares de páginas cruzan buscadores de tesoros, apasionados caballeros, intrépidos viajeros, pícaros, esclavos, monstruos, protagonistas de historias tristes y alegres, burlonas y pícaras, sentimentales y trágicas, morales y picantes.

En definitiva, los cuentos de Las mil y una noches son, utilizando palabras de Rafael Cansinos Asens, uno de sus grandes estudiosos, cuentos de niños contados por hombres, y eso explica las constantes dualidades de erudición y sabor popular, de costumbrismo y fantasía, de seriedad y comicidad, ofreciéndonos un mundo de contrastes que se reflejan en el lujo y la pobreza, la vida palaciega y la esclavitud, la alegría y la tristeza. El mismo autor nos dice de la obra que como el Quijote o el Gargantúa y Pantagruel, son Las mil y una noches un libro que hace reír y hace pensar, y, si se apura mucho la cosa, hace llorar.

De lo que no hay duda es de que se trata de una colección de cuentos de la tradición oral, que han pasado por muchos lugares y que, en sus viajes, se han difuminado unos bordes y se han remarcado otros, y que se han contaminado inevitablemente de la impronta de sus diversos transmisores.

El marco cultural e histórico de esos cuentos

Aunque por tratarse de cuentos y leyendas folclóricos carecen de precisión espacial y temporal, la época en la que se nos sitúan la mayoría de los cuentos coincide con el período de mayor esplendor de los califas abbasíes, y especialmente durante el reinado de Harun-al Rashid, cuya presencia en los relatos es tan destacada que Las mil y una noches, supuestamente escritas entre los siglos XV y XVI, lo presentan como uno de los protagonistas de sus fabulaciones, acompañado de su visir Chafar y de su eunuco Mesnur, y al que mitifican hasta convertirlo en el Carlomagno musulmán a los ojos incluso de Occidente, que lo ven como el suntuoso monarca rodeado de exquisiteces.

Y es que durante el reinado de la dinastía abbasí, que sustituía al de los omeyas, se había consolidado un gran Imperio Musulmán, en el que ya no eran sólo los árabes los únicos depositarios de la fe islámica. De los tres grandes califas que gobernaron esta dinastía, Harún-al Rashid, que reinó entre los años 786 y 809, apadrina la época de mayor esplendor y florecimiento de la cultura, las leyes y la arquitectura y convierte a Bagdad en el centro de la vida científica y cultural. La apertura a otras culturas y su influencia se hará notar en una arquitectura colorista y refinada, así como en el auge de la literatura narrativa y ensayística. De ese esplendoroso optimismo expansionista del Islam asoman abundantes reflejos en estos cuentos, en los que se advierten el lujo y la exquisitez de los palacios, el bienestar y la prosperidad de los artesanos y comerciantes de una ciudad, Bagdad, transformada en el punto de destino de todo forastero y asociada, inevitablemente, a la corte de su gran califa, dueño y señor de vidas y haciendas, sensible a la belleza y la ternura, guarda de los más menesterosos y cuyo poder gobierna incluso sobre los genios y los conjuros. Su interés y cuidado por todo lo hacen moverse por la ciudad de incógnito, pasar inadvertido entre su súbditos, y hasta correr peligros ante los que siempre están alerta sus incondicionales y fieles compañeros. La historia de tres calendas, hijos de reyes, y de cinco damas de Bagdad nos muestra, desde las primeras líneas, a este poderoso príncipe, cuya presencia en las situaciones más fantásticas parece imprimirles cierto toque histórico. La geografía por la que se mueven estas historias viene, pues, a coincidir con la del Imperio Árabe del siglo X, es decir, de la época en la que comenzaron a divulgarse, y que se extendía desde los Pirineos hasta la India abarcando todos los territorio bañados por el Mediterráneo: Arabia, Persia, Egipto, Norte de África y nuestra península, unos dominios tan inmensos como fabulosos para los cuentistas y sus oyentes y cuyo epicentro era Bagdad, la ciudad del califa.

Una variada galería de personajes tipo

En una obra tan voluminosa y variopinta, no es de extrañar la mezcolanza de personajes humanos y divinos, realistas y fabulosos, príncipes y lacayos. Monarcas y sultanes tiránicos y refinados, guiados casi siempre por sus discretos visires o ministros, como el mitificado Harum-al-Rachid, su inseparable visir Chafar, y su fiel eunuco y su celosa esposa Sobeida, son el paradigma de la aristocracia de estos relatos. A ella pertenecen justamente Schahriar y Schahzenan, los dos hermanos príncipes con los que da comienzo la historia. Se nos presentan como dos monarcas déspotas y vengativos cuyo anhelo es vengarse de todas las mujeres por culpa de sus dos esposas adúlteras. Y sólo a través del prolongado encuentro con las dos hijas del visir, es decir, con la bella narradora Scherezade y de su hermana menor Dinarzada, recuperaran su primitiva condición de príncipes galantes, enamorados y desposados con ellas al final del extenso libro.

De entre ellos, destaca la bella Scherezade, quien encarna el papel arquetípico de la valerosa hermana menor de los cuentos tradicionales, parecido al de la doncella-guerrera de nuestro Romancero tradicional, o el de las heroínas bíblicas como Judith ante Holofernes o Esther ante Asuero, pues Scherezade, empleando sus encantos y habilidades, triunfará donde sus predecesoras han fracasado. Este emparejamiento entre príncipes y princesas del que arrancan Las mil y una noches será frecuente en muchas de las historias de amor que la obra contiene.

En medio de caprichosos y volubles reyes y refinadas y voluptuosas doncellas, encontramos perversas intermediarias y lujuriosos mercaderes que vuelven con sus artes desdichadas a algunas de las heroínas. Es el caso de Amina, la bella esposa castigada por culpa de un beso, víctima de la intransigencia y la sumisión a sus amos. Éstas fervorosas amantes y audaces hijas, cuyo paradigma de valor es la propia Scherezade y que tanta similitud guardan con las protagonistas de las leyendas medievales y de las novelas románticas, son seguramente los personajes más abundantes y entrañables de esto cuentos.

Como en muchos relatos tradicionales, la figura del hermano o hermana menor, ése que acaba asumiendo el peso de una injusticia y salvando a su familia, es muy frecuente y se confunde –como en nuestros cuentos– con una larga saga de audaces viajeros y aventureros en busca de riquezas, entre los que no faltan aquellos menos esforzados que acaban obteniéndolas sin grandes dificultades y de los que el joven huérfano Aladino o el humilde leñador Alí Babá son los más populares ejemplos del libro. Encarnan en buena medida al humilde recompensado de la tradición sufi, desde la que se expandirán luego por la tradición literaria occidental.

Junto a estos protagonistas, abundan los respetables mercaderes del zoco, en cuya trastienda se tejen amores e intrigas clandestinos, bondadosos sastres hospitalarios con el peregrino, barberos parlanchines, humildes y pacientes pescadores como el que atrapa con sus redes al genio embotellado, médicos forasteros, y hasta bufones y deformes desdichados, que no podían faltar en las historias de ambientación palaciega, y que no son sino estereotipos de una sociedad artesanal y gremial como la que aquí se nos dibuja.

En un mundo en que se confunden lo real y lo fantástico no es de extrañar que, junto a protagonistas mitificados de la historia como Al-Rachisd o el rey Salomón, abunden los genios, en cuya figura se concentran ogros, andinas y duendes de la mitología occidental, a los que se sitúa tanto en grutas como en el fondo de los mares o en parajes inexistentes como el País del Alcanfor, la Montaña magnética o las Islas Negras. Los genios de estas historias encarnan a la figura del hada unas veces y las del diablo otras y, como tales, poseen poderes sobrenaturales que les permiten aparecer y desaparecer, hacerse invisibles o cambiar de apariencia a su antojo. Junto a estos protagonistas mitológicos, vemos también aves fabulosas, caballos voladores u hombres-mono, que son en muchos casos seres humanos encantados por algún conjuro.

Las mil y una noches llegan al castellano en la 2ª mitad del siglo XIX, junto a otras obras clásicas europeas que cruzaban los Pirineos procedentes de Francia, y lo hacían en una época en la que parecía renacer el gusto por los motivos orientales, gracias, entre otras obras, a la fascinación que suscitaron los Cuentos de la Alhambra de W. Irving. Así que, como era frecuente, también ésta obra nos llega en traducciones del francés. Se constatan una edición de 1841 en Barcelona y otra de 1846 en Madrid. Esta última, impresa por Mellado y de la que aquí partimos, es anónima y procede de la adaptación del conocido arabista Galland.

Actualmente, además de las muchas selecciones y ediciones fragmentarias que han venido publicándose de relatos sueltos, destinadas principalmente a niños y jóvenes (tuvieron las suyas las editoriales Araluce y Calleja, y más recientemente, Argos Vergara, Círculo de Lectores, Plaza y Janés, Altea, Ediciones B,…), es obligada referencia para cualquier estudioso la traducción de la obra completa, hecha directamente del árabe por Rafael Cansinos Asens y editada en tres volúmenes por la editorial Aguilar en 1954; además, en ella se han apoyado la mayoría de las adaptaciones y fragmentaciones posteriores antes señaladas. Acaso de menor interés documental, aunque sí testimonial, fue la edición en 23 tomos traducida y editada por Vicente Blasco Ibáñez con la editorial Prometeo en 1916, a partir de la versión francesa e íntegra de Mardrus, editada en París en 1889.

3. Cuando media el prescriptor: Los Cuentos populares rusos de A. L. Afanásiev

A diferencia de otras narraciones breves como la fábula, la leyenda o los modernos cuentos literarios, el cuento tradicional, como antes apuntábamos, es aquel que vive en la memoria del pueblo, que lo considera patrimonio suyo y así lo conserva y transmite adecuándolo a sus costumbres, su geografía y su mentalidad. A veces incluso olvidándose de que un día pudo ser obra de un autor particular. Por eso el cuento tradicional es el más popular y universal, el más antiguo y moderno, el más perenne de los géneros literarios. Pasa de boca en boca aunque las bocas hablen distintas lenguas, y, al no poseer una redacción fija, no tropieza con dificultades de adaptación en el tránsito de unas lenguas a otras, de unas culturas a otras, pues sabe amoldarse a ellas fácilmente. En eso consiste su carácter popular: en su capacidad para transmitirse y adaptarse en lenguas, lugares y épocas diferentes. Y por eso, a veces, somos capaces de reconocer los motivos, o los temas de un viejo cuento hindú en la versión tardía de un cuento popular alemán, africano o ruso. Es como si ser populares les concediera a los cuentos licencia para pasearse y establecerse por cualquier lado, para vivir sin dueño, como trotamundos, pero, siempre adaptados a los usos y costumbres del lugar en el que se quedan a vivir.

Desde su remoto e incierto origen, los cuentos tradicionales han errado de unos lugares a otros antes de quedar recogidos en antiguas colecciones ya mencionadas, entre las que cabe la colección de los Cuentos populares rusos, recogidos por Afanasiev, a la que aquí aludimos.

Alexandr Nicoláievich Afanásiev nació en 1826 en Voronestz, ciudad situada en una provincia de la Región Central, en el seno de una familia acomodada en la que recibió una sólida cultura que fue agrandándose desde que, a los 18 años, en 1844, marchó a Moscú a iniciar sus estudios de abogacía y donde tuvo ocasión de frecuentar los ambientes intelectuales moscovitas más progresistas de entonces. Su vida transcurrió en el choque entre las tendencias democráticas y el viejo sistema absolutista de los zares Nicolás I y Alejandro II. A pesar de sus estudios de Derecho, siempre se inclinó por los estudios de literatura, la historia y la etnografía. Entre 1849 y 1862, fecha en que la censura lo apartó de sus tareas de archivero, trabajó en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú colaborando a la vez en actividades políticas de corte progresista. Ello le supondría el enfrentamiento con la censura gubernamental y clerical, a la que iba a tener enfrente también con la edición de sus Cuentos populares rusos, editados en ocho volúmenes entre 1855 y 1863, y considerados desde entonces uno de los más importantes compendios folclóricos del siglo XIX, de trascendencia similar a la de los recopilados en Alemania por los hermanos Grimm. Fue durante los 13 años de estancia en el Archivo cuando Afanasiev escribió la mayor parte de sus obras, y su elección como miembro de la Sociedad Geográfica Rusa, en 1852, la que le permitió acceder a todos los cuentos del archivo para su publicación.

Para esta labor se había servido del fondo documental de la Sociedad Geográfica Rusa así como de los materiales facilitados por otros folcloristas amigos, y, sólo mínimamente, de la transmisión oral directa, pues apenas diez de estos cuentos los había recogido el propio autor de la voz de sus informantes. Dicho material procedía de todas las regiones rusas, y Afanasiev los fue anotando y clasificando sin apenas modificaciones a base de añadirles comentarios filológicos y mitológicos, así como de añadir analogías con otras tradiciones. Ese respeto por la forma original, le llevó a no depurar giros ni expresiones en algún caso soeces y motivos que podían ser molestos, tales como algunas fábulas satíricas contra el zar, contra el clero o contra los terratenientes, lo que le acarreó la intervención de la censura y le llevó a excluir de la colección aquellos cuentos que más tarde reuniría bajo el título de Cuentos secretos, publicados en esta ocasión de forma anónima.

Una de las características de los cuentos recopilados por Afanasiev es su gran valor documental, pues el autor se ocupó de señalar tanto el nombre del recopilador como el del lugar al que pertenecía. Paralelamente publicó un compendio de Leyendas populares rusas, cargadas de referencias a los personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento y, quizás por ese motivo, tampoco exentas de polémica; y en 1870, una selección de aquellos del conjunto de sus cuentos pensados en esta ocasión para los niños con el título de Cuentos infantiles rusos. Con todo, su obra más ambiciosa fue su estudio Concepciones poéticas de los eslavos sobre la naturaleza, que venían a engrosar su labor de articulista y estudioso de la mitología popular. Tras una intensa labor como jurista, historiador y crítico literario, Afanasiev murió de tuberculosis en Moscú en 1871.

El valor documental y la posterior popularidad de sus Cuentos populares rusos se incrementarían con el hecho de ser considerados materia de estudio por parte de uno de los más grandes folcloristas del siglo XX, como Vladimir Propp (1845-1970). Sus obras Morfología del cuento ruso (1928) y Las raíces históricas del cuento (1946) son dos importantes aportaciones al estudio de los cuentos. Propp, desde sus planteamientos formalistas, establecía, a la luz de los relatos de Afanasiev, una serie de características que todavía hoy son referencia para cualquier análisis estructural del cuento tradicional.

Ilustración de Ivan Bilibin para una edición de Cuentos populares rusos. 1855

Tipología y estructura del cuento popular

Los cuentos populares suelen clasificarse tradicionalmente atendiendo a sus temas y motivos centrales. Una de las clasificaciones más conocidas es la llamada de Aarne-Thompson, según la cual se distinguen:

• los cuentos de animales, es decir, aquellos que tienen animales como protagonistas fundamentales, y que esta obra los encontramos en relatos como: La zorra, la liebre y el gallo o La invernada de los animales

• los cuentos maravillosos, en los que intervienen elementos sobrenaturales, transformaciones maravillosas, tan abundantes en la cuentística popular rusa: El corredor veloz, El pez de oro, La vaquita parda…

• las anécdotas costumbristas, relatos y chistes jocosos como La vejiga, la paja y el calzón de líber o El adivino.

Y efectivamente, en la colección de cuentos de Afanasiev los hay de carácter costumbrista, los de protagonistas animales y, sobre todo, aquellos en los que intervienen elementos mágicos, transformaciones maravillosas y una gran abundancia de peripecias propias del cuento de hadas. Al estudiarlos, lo primero que Propp advirtió fue que, aunque esa triple clasificación podía ser válida, muchos de estos cuentos con protagonistas animales, como, por ejemplo, El pez de oro o el de El zarevich Ivan y el lobo Gris, eran igualmente auténticos cuentos maravillosos. Por eso planteó la conveniencia de agrupar o clasificar los cuentos atendiendo a una serie de constantes que se repetían en todos ellos y a las que llamó funciones de los personajes, al margen de qué protagonista las realizara. Y así, en un caso es el zar Vislav quien envía a su hijo pequeño Iván en busca del Pájaro de Fuego; en otro, es la madrastra quien manda a la hermosa Basilisa a buscar una luz a casa de la bruja Baba-Yaga. En un cuento es una bruja quien rapta a la hija del rey; en otro, es el Pájaro de Fuego quien roba las manzanas de oro… En unos y otros casos, advertimos cómo una carencia propicia el alejamiento del héroe, quien, con la ayuda de una auxiliar o de un objeto mágico, habrá de ir superando una serie de pruebas con las que el agresor intenta engañarle o con las que éste demuestra su astucia, su ingenio o su valor hasta culminar en el obligado final feliz de la boda, el reconocimiento o el castigo al malhechor. Descubrió Propp que estas funciones tenían un número determinado, 31 exactamente, y que, aunque no aparecieran en todos los cuentos, su orden solía ser siempre el mismo: alejamiento de un miembro de la familia, prohibición hecha al protagonista, trasgresión de esa prohibición, combate con el agresor, etc.

Descubre también Propp que algunas de estas funciones suelen formar parejas:

• prohibición + trasgresión de esa prohibición,

• interrogatorio + información,

• combate + victoria,

• persecución + socorro, etc…

Y que, por lo general, son siete los actantes o posibles personajes-tipo que intervienen: un héroe (el zarevich Iván), un agresor (la bruja Baba-Yaga), un auxiliar o ayudante (el anciano bienhechor que entrega al soldado una baraja y una alforja mágicas o el lobo gris que ayuda a Iván), un mandatario (el zar en unos casos, la madrastra de Basilisa, que encomiendan la tarea difícil al héroe), una víctima (la condescendiente Marfutka, o los hermanos Ivanuchka y Alenuchka), un donante (el pez de oro) y un falso héroe (el mayordomo Fedor). En fin, que la mayoría de los cuentos se ajustan a una determinada sucesión de funciones en las que actúan, si no todos, sí algunos de esos siete protagonistas o actantes característicos de los cuentos, que culminan en el esperado final feliz del reconocimiento, la recompensa o el merecido castigo al agresor.

Sus temas, motivos y personajes

A través de su dilatada historia y de su extensa geografía, el pueblo ruso ha conocido la influencia de otras etnias y culturas –mongoles, tártaros, persas, musulmanes, cristianos…–, que han influido y modificado sus mitos y creencias. Pero sería sobre todo la llegada del Cristianismo y su apertura hacia Occidente lo que más iba a transformar sus ancestrales costumbres feudales. Así es que, por unas u otras influencias, la mayor parte de sus creencias no son sino una versión particular de motivos universales presentes en esas otras culturas.

Ante esta rica selección de cuentos populares rusos, conviene además tener en cuenta el amplio escenario del que son muestra. Y es que, hasta que en 1917 la Revolución bolchevique instauró la Unión Soviética, el antiguo Imperio de los Zares se extendía a lo largo de dos continentes, Europa y Asia, con más de un centenar de etnias y lenguas: eslavos, bálticos, siberianos, caucásicos, musulmanes, tártaros… Y esta variedad pluricultural ha ido quedando plasmada en un folclore rico en tendencias. Así, la tradición oral de los cuentos eslavos de la actual Bielorrusia esta cuajada de historias llenas de peripecias con las que se exaltan el heroísmo y la virtud, la inteligencia y la astucia, tal y como advertimos en Basilisa, la hermosa o El soldado y la muerte; abundan las fábulas, los cuentos fantásticos cargados de elementos mágicos que ayudan al héroe a culminar sus hazañas, así como los cuentos costumbristas, reflejo de la vida campesina y cuyos sencillos protagonistas muestran un gran optimismo en contraste con su pobreza. La tradición báltica de regiones como Estonia, Letonia y Lituania, más europeizadas, comparte muchos de los rasgos del folclore escandinavo y germano. Los pueblos caucásicos de las regiones de Georgia, Azerbaiyán y Armenia poseen abundantes elementos orientales, sobre todo persas, y en ellos abundan las leyendas. Al Este del Cáucaso, en plenas regiones esteparias de Kazajstán y Uzbekistán, la dureza del paisaje se refleja en unos cuentos en los que despuntan la picaresca y el humor como modos de afrontar una vida de subsistencia. En cambio, en las regiones siberianas del norte, asoma el ensimismamiento con los paisajes boscosos e invernales en sus cuentos a través de las personificaciones de la naturaleza y el valor que se le otorga a la amistad. La mayoría de las esencias de este rico y variado folclore han trascendido a las obras de grandes escritores como Pushkin, Tolstoi o Gorki, muchos de cuyos temas y protagonistas son deudores de la rica herencia popular rusa; o de grandes músicos como Mussorgski o Stravinski. Así, en sus Cuadros de una exposición, aquél recreaba algunas de las escenas rusas que encontramos en la cabaña de La bruja Baba-Yaga; éste, por su parte, popularizaría El pájaro de fuego, ese otro motivo folclórico que hemos encontrado en el cuento de El zarevich Iván y el lobo gris.

En cuanto a la saga de personajes que pueblan estos cuentos, junto a la rica fauna de zorros, osos, lobos –que son la tríada más frecuente–, encontramos caballos, liebres, gallos…, en los que, como en las fábulas clásicas, adquieren rasgos y comportamientos humanos para exaltar virtudes como la solidaridad en La invernada de los animales o la astucia en La araña Mizguir o en El gato, el gallo y la zorra; no faltan los reyes, príncipes y princesas, que aquí son zares, zareviches y zarevnas, compartiendo el papel de héroes o víctimas con humildes campesinos; madrastras y brujas en el de perversos o temidos agresores, como la omnipresente y temida Baba-Yaga o el gigante Verlioka. Personajes cuyo parentesco con otros afines del folclore más occidental es evidente: la bella Basilisa nos recuerda a Cenicienta; el gigante Verlioka, al cíclope Polifemo, al basajaun vasco, a los ojáncanos cántabros o a los trolls nórdicos, en una palabra, al ogro clásico. El zarevich Iván es el prototipo de hermano menor, frágil y astuto, con el que enseguida nos identificamos y que tanto nos recuerda la intrepidez o entereza de Pulgarcitos, Garbancitos y otros insignificantes héroes como los protagonistas de Gorrioncito, El niño prodigioso o El rey del frío, cuya protagonista Marfutka, vuelve a ser, como Basilisa, réplica de Cenicienta. Ni faltan tampoco esos otros desvergonzados como Fomá Berénnikv y audaces como el soldado enfrentándose a la Muerte, que nos recuerdan en parte a Juan sin Miedo, y cuya actitud vitalista ante la adversidad contribuía, sin duda a que muchos de aquellos humildes y desposeídos campesinos que escuchaban estos cuentos se trasladaran imaginariamente a mundos de bienestar y dicha como los que esperaban a sus héroes.

Los cuentos tradicionales y populares se nos presentan casi siempre como sucesos de otra época: de una época indeterminada, sin fechas: En tiempos remotos…, Vivía en otros tiempos… Y en unos lugares poco precisos o fantásticos: un palacio, el bosque, una cabaña: En un reino muy lejano, En una isla muy lejana, llamada isla Buián. En cuanto a sus personajes, éstos suelen ser, como decíamos, unos personajes-tipo (el comerciante, el humilde campesino, el príncipe, la bruja o la perversa madrastra,…) con funciones bien definidas (de héroe, ayudante, agresor,…), y por eso pocas veces suelen tener nombre propio o estar psicológicamente perfilados como los de los cuentos literarios o las novelas. Y cuando lo tienen, como el zarevich Iván, la hermosa Basilisa o la Bruja Baba-Yaga, obedecen a arquetipos ya fijados en el folclore particular ruso. Su estructura es siempre una estructura cerrada, lo cual quiere decir que consisten en una breve sucesión de peripecias con una lógica marcada y que se cierran sobre sí mismas, esto es, que siempre terminan, y terminan bien.

Todo ello queda reflejado en un tipo de lenguaje a base de fórmulas: unas para empezar (Érase que se era un viejo…), otras para terminar (…vivieron felices y en paz, aumentando sus bienes y sin separarse nunca, … y ambos pasaron la vida en paz y concordia,…) y otras para hilar unas peripecias con otras (En esto que…, Cuando de repente…, A la mañana siguiente,…) y con un ritmo logrado a base de repeticiones (la ansia de beber de Ivanuchka y la prohibición de que beba de su hermana en el cuento El zarevich Cabrito son un ejemplo) y de situaciones acumulativas como las que encontramos en la incorporación a la escena de sucesivos personajes en La invernada de los animales o en el viaje de Fomá Berénnikov.

El interés del lector u oyente ante un relato no suele nunca quedar satisfecho hasta que no ve cumplirse la justicia en ese mundo que la propia narración ha creado. Ni el niño ni el adulto le perdonaría a un cuento que no terminara como es debido. En el caso de los cuentos tradicionales, más que en ningún otro, los valores morales suelen ocupar un lugar destacado: casi siempre en la moraleja, que una veces está explícita y otras, implícita en el propio final feliz. Por eso se comprende que haya buenos y malos, débiles y poderosos, sin apenas matices intermedios.

En este conjunto de relatos de la tradición rusa, en el que se entremezclan los motivos legendarios, las costumbres campesinas y las anécdotas ingeniosas, cada uno es portador de los suyos propios: sentido de la gratitud y la reciprocidad en la mayoría de los cuentos de animales; el escarmiento como castigo a una trasgresión y la recompensa como premio a una acción valiente o generosa en los de carácter maravilloso. En otros casos, se ensalzan virtudes como la generosidad, la constancia, la astucia y el ingenio, que manifiestan tan a menudo los personajes de muchos cuentos que, casi siempre, logran salir airosos de la adversidad a pesar de su aparente fragilidad o apariencia física, según hemos visto en los relatos del zarevich Iván, de Gorrioncito o la humilde Marfutka. En la mayoría de los casos, es la ingenuidad del receptor la que contribuye a revalorizar la casualidad, las buenas intenciones y la campechanería de los protagonistas con los que se identifica.

Como advertimos, por ejemplo, en El hombre bueno y el hombre malo, la mayor parte de los cuentos tradicionales transmiten enseñanzas morales básicas, acordes con un primitivo modo de vivir en el que no tenían cabida valores actuales como la ecología, la coeducación, el respeto a la diferencia…, puesto que son relatos que respondían a una mentalidad en la que el hombre vivía fundido con la naturaleza, en un sistema de vida rural en el que la familia es la estructura económica básica desde la que el hombre y la mujer asumían roles bien diferenciados y en el que la jerarquía del superior no se cuestionaba. Y para eso acude a situaciones insólitas, a transformaciones mágicas como las que aparecen, por citar otro ejemplo, en El corredor veloz, donde el joven Simeón antepone sus anhelos a todas las riquezas y donde el tiempo y las distancias carecen de toda lógica realista en beneficio de la lógica fantástica. Y es que, si tuviéramos que subrayar un valor fundamental en los cuentos tradicionales, este sería el de su carácter fantástico, puesto que, como han señalado tantos pedagogos, la ficción, por disparatada que nos resulte, responde a una necesidad profunda de no contentarse con la propia vida. La ficción incita a vivir realidades distintas, a gozar y a sufrir con ellas como una invitación a la ensoñación.

4. Una querencia romántica: los Cuentos de la Alhambra de Wasington Irving

Los Cuentos de la Alhambra son un viaje romántico, o si se quiere, una recreación literaria de la historia y de la leyenda realizada por un viajero romántico que un buen día, en la primavera de 1829, llegaba a Sevilla y recorría las tierras andaluzas hasta Granada para quedarse extasiado por su historia, su paisaje y sus gentes.

Las ocho leyendas que componen el cuerpo central de la obra –la del astrólogo árabe que contribuyó con su magia a derrotar a los ejércitos enemigos y acabó huyendo a las montañas con la joven que el rey le había negado en pago de sus servicios; la de las tres hermosas princesas hijas del príncipe Mohamed encerradas en una torre para que no se enamoraran; la del peregrino del amor, ese joven preso en otra torre por su padre y que se enamorará de una cristiana; la del legado del moro, que habla de un fabuloso tesoro encontrado por un aguador, la de la Rosa de la Alhambra, en que se nos muestra un laúd maravilloso capaz de curar la melancolía del rey…– bien podrían provenir de Las mil y una noches, si no fuera por las referencias espaciales y temporales que les imprimen su carácter legendario.

La lista de aventureros y conquistadores europeos en América, que se inicia con los viajes de Cristóbal Colón, es interminable. Sólo mucho tiempo después aparecería la de quienes venidos del otro lado del Atlántico, se dejaban fascinar por los encantos del Viejo Mundo atrayendo con sus testimonios a otros muchos viajeros. Y es Wasington Irving quien inaugura precisamente esa nómina de americanos llegados a Europa, y quien, afincado en España y embrujado por el folclore, las costumbres, la historia y el paisaje granadinos, haría populares el paisaje y la cultura andaluzas entre las generaciones venideras de norteamericanos. Y todo ello, gracias a sus populares y difundidos Cuentos de la Alhambra. Pero Washington Irving es, por otro lado, uno más de entre los célebres viajeros románticos que cruzaron por las tierras de la península y se dejaron cautivar por sus tradiciones y costumbres. Chateaubriand, Gautier, Dumas, Madame D’Aulnoy, Borrow…, responsables de la imagen que de España se proyectaba más allá de sus fronteras. Una imagen pintoresca en la que se entrecruzan la historia y la leyenda, la superstición con los embrujos del paisaje y de sus gentes. Una imagen siempre exótica y de constantes claroscuros que, entonces como ahora, ha servido a muchos forasteros como lugar terapéutico.

A su llegada a España en 1829, Irving proyectaba entre los españoles la encarnación del yanqui, es decir, la del norteamericano que ha asimilado la cultura europea. Y fue tal su simbiosis con el paisaje y las gentes granadinas que todavía hoy la ciudad le rinde culto con numerosas menciones y recuerdos de su estancia en la Alhambra. Eso sin contar con las innumerables reediciones de sus Cuentos. Hijo de un comerciante escocés, Washington Irving nació en Nueva York en 1783, el mismo año en que Inglaterra reconocía a los Estados Unidos de América. Tras estudiar Derecho y ejercer en el mundo de la abogacía, viajó a Europa por motivos de salud, donde residió entre 1804 y 1808. Poco antes había comenzado su andadura literaria con una serie de artículos satíricos, Las cartas del caballero Jonathan Oldstyle, escritos entre 1802 y 1803. A éstos siguieron la serie de poemas y ensayos bajo el título Salmagundi, o Historia de Nueva York, obra de carácter satírico publicada esta última bajo el nombre del supuesto erudito holandés Diedrich Knickerbocker. En 1815 se trasladó a trabajar a Liverpool con la firma comercial de sus hermanos, que quebraría en 1818. Es la época en que recorre Italia, Francia, Bélgica, Holanda e Inglaterra, antes de adentrarse en España, considerada uno de los reductos europeos del Romanticismo. En Inglaterra trabó amistad con ilustres escritores como Thomas Campbell y Walter Scott y publicó, bajo el nombre de Geoffrey Crayon, su Libro de esbozos (1820), en el que se recogen relatos hoy considerados entre los clásicos norteamericanos como el de Rip Van Wimple y La leyenda de Sleepy Hallow, ambientados en la época en que Nueva York era colonia holandesa. Había venido a España atraído por los documentos alusivos a los viajes de Colón, en los que estaba trabajando, y de donde surgirían algunas de sus obras de carácter histórico: Historia de la vida y viajes de Cristóbal Colón (1828), Crónica de la Conquista de Granada (1829) y sus populares Cuentos de la Alhambra (1832), fruto más que de su interés por la historia por la literatura, las tradiciones y los testimonios vivos recogidos durante su estancia en tierras andaluzas. Poco después se publicarían sus Cuentos del antiguo Nueva York (1835).

Tras una ausencia de 17 años, regresaría a los Estados Unidos, donde fue reconocido como una gran figura de las letras, después de haber sido nombrado embajador de su país en Madrid, donde residió hasta 1846. Allí moría en 1859. Hoy es considerado por muchos como el primer hispanista norteamericano, debido a su interés por los paisajes, las costumbres y los documentos sobre España.

Según hemos apuntado, los Cuentos de la Alhambra son el viaje romántico de un forastero maravillado por la tierra andaluza. Lo explica en el primer capítulo del libro, que en unos casos llama arabescos y que define como “pequeños apuntes de mis sencillos goces”:

Estoy pisando una tierra encantada y me encuentro rodeado de románticos recuerdos. Desde que en mi lejana infancia, a orillas del Hudson, recorrí por primera vez la vieja y caballeresca historia apócrifa de Ginés Péres de Hita sobre las guerras civiles de Granada y las luchas de sus valientes caballeros, Zegríes y Abencerrajes, fue siempre esta ciudad objeto que despertó mis sueños; mi fantasía recorrió con frecuencia las románticas estancias de la Alhambra. Y he aquí, por primera vez realizado un sueño…

Tres años después, en 1832, veían la luz dos ediciones paralelas, una americana y la otra inglesa, de la última de sus obras sobre temas españoles. Ese mismo año aparecían las versiones francesa y alemana, a las que sucederían otras en muchas traducciones, reediciones y adaptaciones abreviadas, hasta que en 1888 aparece la primera versión castellana traducida directamente del inglés por José Ventura Traveset, la recogida por la Colección Austral en 1941.

Hasta entonces, han sido abundantes las ediciones fragmentarias de algunos de sus relatos considerados con el paso del tiempo más populares: La rosa de la Alhambra, El peregrino del amor, La casa del gallo de Viento, La leyenda del astrólogo árabe…, gracias a su ediciones en colecciones populares, semanarios o suplementos de periódicos como La Novela breve, Semanario Pintoresco Español, El Granadino, y de donde pasarán luego a las adaptaciones y ediciones infantiles y juveniles.

Ilustración de una edición francesa de Romances morisques

Arabescos. Así definía el propio Irving el libro en la dedicatoria a su amigo el pintor David Wilkie, con quien compartió no pocas tertulias y viajes por la geografía española: “Es usted responsable de la presente obra en la que he recogido algunos arabescos de la vida y de las leyendas, basados en las tradiciones populares, pergeñadas principalmente durante mi estancia en uno de los lugares más morisco-españoles de la Península”.

Con este amigo pintor llegó a Sevilla en 1828 en busca de documentación para sus obras históricas sobre Colón y sobre la conquista de Granada. Y allí conocería a Cecilia Böll de Faber, “Fernán Caballero”, una autora muy interesada en la recopilación del folclore andaluz. De allí partiría un año más tarde hacia Granada para instalarse algún tiempo en las dependencias de la propia Alhambra y fundirse con los más variopintos moradores, entre los que habría de destacar su criado y guía Mateo Jiménez, sobrino de su hospedera. Las prolongadas tertulias y paseos con duques y condes por los patios del palacio, los relatos tradicionales oídos a Mateo y el acceso a la antigua biblioteca de los jesuitas, trasladada a la Universidad, iban a ser las fuentes fundamentales de sus relatos, en los que se entremezclan las impresiones de la vida cotidiana con los datos documentales que el autor recrea literariamente al más puro estilo de los narradores románticos.

El libro comienza con el relato de ese mencionado viaje que en la primavera de 1829 Irving emprende de Sevilla a Granada y que le da pie a dibujar –o podría decirse que a fotografiar con la pluma– los paisajes áridos en los que ve continuas reminiscencias árabes. Convive en el trayecto con arrieros, labriegos y mendigos que le hacen ensimismarse cada vez más con los lugares y sus gentes humildes: ¡qué país España para un viajero! La más miserable morada está para él tan llena de aventuras como un castillo encantado. Hay mucho en Irving de aquel Don Quijote viajero por los libros y salido luego a los campos y pueblos en los que quería emular las viejas historias leídas. Y a lo mejor por eso identifica con Sancho Panza, y hasta lo apoda así, al joven vizcaíno que llevaba por guía. Porque es la gente lo que más le hechiza. Basta verlo ante el viejo mendigo que se les acerca en un mesón: Creí ver en su interior a un arruinado caballero, pero me equivoqué; no había más que la innata cortesía del español y los giros poéticos de la fantasía y del lenguaje usado comúnmente por las clases bajas de este pueblo de viva imaginación. Pinceladas como éstas de las primeras páginas nos muestran la actitud del autor hacia el objeto de su libro: encontrar lugares y gentes de las que libar buena parte de las historias que irá recogiendo. Don Quijote, oyendo a pastores y arrieros aquellas viejas historias pastoriles y moriscas, adoptaba un interés similar ante el relato de amores desdichados o inciertos reinos y tesoros ocultos, y, como el viejo hidalgo hacía causa común con los más desdichados, ahora el viajero americano la hace con el pobre albañil granadino al que enriquece en su cuento o con el mal aventurado rey Boabdil, al que igualmente pretende reivindicar en algunas de sus páginas.

Con todo, son Granada y su Alhambra la meta del viaje y de su libro: ¡Cuántas leyendas y tradiciones verídicas y fabulosas, cuántos cantares y romances amorosos, españoles y árabes, y qué de guerras y hechos caballerescos hay referentes a aquellos románticos torreones!

En emotivas afirmaciones como ésta queda bien patente el carácter de su libro, en cuyas páginas irá, como decíamos, entremezclando los relatos históricos, las detalladas descripciones del interior del palacio y los testimonios orales de sus confidentes. Y todo en un continuo vaivén de contrastes entre el pasado y el presente, que deja plasmado en afirmaciones como ésta:

He observado que, generalmente, cuanto más ricos han sido los habitantes de un edificio en los tiempos de prosperidad, tanto más pobres y humildes son los que viven en los de su decadencia, y que los palacios de los reyes concluyen con frecuencia sirviendo de asilo a los mendigos.

Y será entre la evocación de aquellos antiguos príncipes y el testimonio vivo de estos actuales mendigos como Washington Irving trence su conjunto de cuentos y leyendas. Por eso sus páginas rezuman esplendor y decadencia. Y por eso, quizás, como un nuevo Don Quijote, se advierta la predilección del autor por los protagonistas menos favorecidos, a los que aúpa intencionadamente hacia un final feliz como hacen siempre los narradores de cuentos maravillosos. De las ocho leyendas que componen el cuerpo central de la obra, cada una constituye en sí misma un relato autónomo, y eso explica que en ocasiones se hayan difundido sueltas. Si bien el autor ha sabido darles a cada una su ubicación precisa en uno u otro rincón del que él llamaba palacio encantado: la plaza de los Aljibes en un caso, el Generalife en otros, la Torre de las Infantas…

5. Las leyendas de Bécquer, referencia obligada

Una de las formas más a mano con que podemos medir la vigencia de la obra de Bécquer es el número de ediciones que hoy circulan de sus celebradas Rimas y sus Leyendas. Sólo en la popular colección “Austral” se han sucedido medio centenar de reediciones desde que se editaron por primera vez en 1938 hasta hoy. Su presencia en los manuales escolares es referencia obligada para niños y adolescentes, que bien pronto descubren en Bécquer al escritor romántico por antonomasia, lo que nos lo sitúa desde la escuela como a uno de los escritores más clásicos de nuestra historia literaria, y eso a pesar de las graves dificultades que tanto el autor como su obra tuvieron para subsistir en su propia época. Otra, la vigencia que, aún hoy, mantienen las leyendas tradicionales en los medios de comunicación, emulando aquella época en que él, como periodista, logró incrustarlas en los periódicos y revistas de su entorno. Basta acercarse a la infinidad de páginas web dedicadas a difundir esos relatos que hoy se conocen como leyendas urbanas y cuya temática misteriosa y fantástica recrea, aunque en escenarios diferentes, parecidos motivos sobre apariciones y transformaciones, pasiones y conflictos sin resolver que producen en quienes los leen idénticas sensaciones de pavor y sobrecogimiento.

Quizá sea porque el Romanticismo que el escritor sevillano representa, además de una etapa en la historia cultural y artística de occidente, es un estadio por el que los seres humanos hemos de pasar en nuestro recorrido vital: el de las pasiones y las incertidumbres, las ilusiones y el desencanto casi incontrolados que un día u otro nos sobrevienen a todos, pero que los escritores románticos como Bécquer supieron expresar mejor que nadie a través de eso que ellos llamaban la inspiración o el genio creador, especie de musa inoportuna que les obligaba a expresar sus sentimientos más íntimos.

Con sus leyendas –que como hemos apreciado no eran siempre suyas–, además de haber sabido recoger el testigo de sus maestros y contemporáneos que, como el Duque de Rivas, Zorrilla o Espronceda sabían hacer creíbles sucesos imaginarios sucedidos antaño, a base de rigor documental y sabor local –ésa es precisamente la clave de toda leyenda–; además de eso, Bécquer supo imprimir un sentimiento personal a cada relato que recreaba en ellas, descubiertas no tanto en los libros cuanto en los rincones más apartados que él mismo recorrió y vivió in situ copiando del testimonio directo de sus moradores. Y además, empleando un modo muy personal de contar, cargado de lirismo en las descripciones, de metáforas y comparaciones en la narración, de sentimiento y pasión en los diálogos. Ése debió de ser el motivo por el que otro poeta, Luis Cernuda, las consideraba poemas en prosa. Y seguramente sea también ésa la razón por la que, frente a las ampulosas y densas leyendas de sus contemporáneos, las de Bécquer se sigan degustando como cuentos de hadas, dada la intencionalidad moral que siempre quiso imprimirles su autor.

Gustavo Adolfo Domínguez Bastida nació en Sevilla en 1836 en una familia cuyos ancestros eran flamencos asentados en España desde el siglo XVI; de ellos provenía el apellido Bécquer, que los miembros de la familia adoptaron como patronímico. Así su padre, que firmaba sus obras como José Bécquer, fue un conocido pintor local que transmitió a sus hijos el interés por el arte. Muy joven quedó huérfano de padres y fue acogido en el orfanato San Telmo primero y por sus tíos después. En el orfanato conocería a algunos de los que habrían de ser sus mejores amigos: Campillo y Nombela. Y, posteriormente, en la biblioteca de su nuevo hogar, tuvo oportunidad de leer la obra de los grandes autores románticos: Chateaubriand, Balzac, Víctor Hugo, Hoffmann, Espronceda…, y también de iniciarse en la pintura como su hermano Valeriano. Esta familiaridad con las artes plásticas empapa muchos de los pasajes de sus obras, tanto en prosa como en verso.

Su primera colaboración literaria data de 1853, año en que publica su primer poema en la madrileña revista El trono y la nobleza. Instalado en Madrid, que era por entonces la meca literaria del país y el sueño al que aspiraba todo literato, escribió alguna comedia y libretos de zarzuela como La venta encantada, pero sin lograr el anhelado reconocimiento de la crítica. Entre sus proyectos, el más importante por entonces fue la edición de una Historia de los Templos de España, de la que sólo llegó a ver publicada una primera entrega, si bien con ello tuvo oportunidad de familiarizarse con muchos de los escenarios de sus leyendas, a la vez que descubría el intrigante ambiente de los literatos, compaginando sus creaciones con el tiránico oficio de colaborador en la prensa, en la que lentamente lograba incluir algunos de sus poemas, sus leyendas y sus cartas.

Lo cierto es que su elaborado recorrido por el paisaje y las tradiciones antiguas, de las que se nutría en sus excursiones por iglesias y ermitas, habría de ser una de las fuentes fundamentales de la mayoría de sus leyendas. Y, mientras esperaba el éxito que nunca le llegaba, tenía que subsistir, como decíamos, colaborando en los periódicos con comentarios literarios y opiniones de toda índole entre los que, de vez en cuando, lograba incluir sus rimas y sus leyendas.

Entre los años 1856 y 1861, y aunque su obra publicada seguía siendo muy escasa, discurre su más intensa etapa creativa y vital: conoce a Julia Espina, una de sus amantes, ve publicadas sus primeras rimas y siete de sus leyendas, la primera de las cuales, El caudillo de las manos rojas, aparece en 1858. Poco después, aparecerá La cruz del diablo en el periódico “El contemporáneo”; y, entre 1861 y 1864, irán viendo la luz la mayoría de ellas, que no llegarán a verse reunidas hasta después de su muerte, al igual que el conjunto de su obra, y ello gracias al empeño de sus amigos.

Ya casado con Casta Esteban y padre de dos hijos, Bécquer se retira al monasterio de Veruela en 1864, desde donde comienza a publicar sus nueve Cartas desde mi celda, en una de las cuales, la 3ª, descubrimos el poético y melancólico desencanto de autor romántico que empapa muchas de sus creaciones:

Todavía queda algo que arde allá en lo más profundo, pero rara vez sale a la superficie. Las palabras amor, gloria, sueño, poesía, no me suenan al oído como me sonaban antes. ¡Vivir!… Seguramente que deseo vivir, porque la vida, tomándola tal como es, sin exageraciones ni engaños, no es tan mala como dicen algunos; pero vivir oscuro y dichoso en cuanto es posible, sin deseos, sin inquietudes, sin ambiciones, con esa facilidad de la planta que tiene a la mañana su gota de rocío y su rayo de sol; después, un poco de tierra echada con respeto, y que no apisonen ni pateen los que sepultan por oficio…1

Desde allí publicó también las leyendas El gnomo y La corza blanca, en que se recrean los paisajes, creencias y tradiciones de esa roza aragonesa a los pies del Moncayo. Ese año de 1864 logra un trabajo estable de censor, gracias a su amigo González Bravo, ministro de Narváez, cargo que desempeñó hasta la caída de ese gobierno y del reinado de Isabel II, en 1868. En ese tiempo llega a dirigir el periódico El museo universal y prepara una edición de sus Rimas, cuyo manuscrito desaparecería en el saqueo a la casa de su amigo y protector González Bravo en 1867.

Le sobreviene entonces al escritor una nueva etapa de penalidades en la que abandona a su esposa y se traslada con sus dos hijos mayores a casa de su hermano Valeriano en Toledo. Por esas fechas se funda en la capital La Ilustración de Madrid, a cuya redacción se incorporan los dos hermanos Bécquer: Valeriano como dibujante y el poeta como director. Por entonces se reúne de nuevo la familia en Madrid, pero ese mismo año de 1870 muere Valeriano un 23 de septiembre y, pocos meses después, el 22 de diciembre, nuestro escritor.

La corta vida del autor está enmarcada en un ambiente social y político convulso y conflictivo, que coincide con la regencia de María Cristina y el reinado de su hija Isabel II, marcado éste por el constante enfrentamiento entre dos bandos ideológicos: el de los absolutistas conservadores y el de los progresistas liberales, cuya rivalidad desembocará en la llamada “Revolución Gloriosa” de 1868, e iba a suponer el derrocamiento de la reina y el triunfo de la Constitución. Los unos defendían el poder absoluto del rey y justificaban la vieja división estamental de la sociedad en nobleza, clero y pueblo, con sus seculares desigualdades y privilegios; los otros, se mostraban más partidarios de la igualdad, enemigos, por tanto, de mantener los privilegios heredados y defensores de los méritos individuales como una forma de progresar socialmente. Como sabemos, a lo largo del siglo XIX, Europa va a conocer una de las etapas de mayor progreso técnico y económico, gracias a los acelerados avances científicos (la máquina de vapor y el motor de explosión, el telégrafo y el teléfono, el ferrocarril…), que traen consigo un enorme desarrollo económico a la par que toda una serie de cambios sociales englobados bajo el concepto de revolución industrial y materializados en el cada vez mayor poder del dinero y de la banca, profundas desigualdades sociales entre una minoría que posee las fuentes de riqueza, las fábricas y una inmensa mayoría de mano de obra proletaria, que huye del campo hacia los núcleos industriales y que, en muchos casos, vive en unas miserables condiciones de vida. Todos estos cambios traerán consigo un desmesurado auge de las grandes ciudades industriales y un empobrecimiento del tradicional modo de vida rural.

A ese respecto, Bécquer nos ha dejado abundantes muestras de su posición personal e ideológica al respecto, manifestándose contrario a los acelerados avances técnicos de su tiempo y enemigo del afán de enriquecimiento, es decir, anteponiendo los valores espirituales a los del adorado materialismo de entonces. Así en la leyenda de El Gnomo, nos presenta a dos hermanas, Marta y Magdalena, enfrentadas ideológicamente. Aquélla es defensora de los bienes materiales; ésta, de cuyo lado se coloca el autor, defiende los aspectos espirituales del ser humano en su ensimismamiento ante el paisaje y la naturaleza. Así, por ejemplo, en su Rima IV, leemos versos como éstos, a propósito de su concepto de la poesía:

“… mientras la humanidad siempre avanzando

no sepa a dó camina,

mientras haya un misterio para el hombre,

¡habrá poesía!”

Asimismo, su profundo sentimiento religioso, que asoma en tantos momentos de su obra, le empuja a situarse del lado del tradicionalismo católico, defensor de las creencias populares, en la línea de un romanticismo primitivo y conservador alejado de las corrientes más modernas, en las que el sentimiento de dolor, desarraigo y pesimismo apenas deja lugar a los mensajes de la doctrina cristiana. Por eso Bécquer está considerado, ideológica y estéticamente, un romántico tardío. Y es que, la época en la que escribe y publica sus obras, coincide con una corriente literaria que ha ido apartándose de los cánones del Romanticismo tradicional para apostar por el compromiso político y la defensa del progreso, ante el que Bécquer se muestra generalmente contrario. Sus ideas estéticas no cuajan con el carácter extravagante y exaltado que transmiten sus contemporáneos, ni tampoco con el interés que otros, como “Fernán Caballero”, manifiestan por la realidad más inmediata, en torno a la que comienza a girar la obra de la nueva corriente del Realismo. El seguirá nutriendo sus creaciones de motivos exóticos y mágicos recuperados de la Edad Media, a donde nos traslada habitualmente en sus leyendas.

Su propia trayectoria profesional lo mantenía adscrito a la corriente social más conservadora, colaborando en periódicos y revistas como El álbum de señoritas y correo de la moda, La ilustración de Madrid o El contemporáneo, exponentes de la línea política más reaccionaria y destinados por lo general a un público muy apegado a las tradiciones, es decir, a una literatura de evasión que mantuviera buenas dosis de espiritualidad y ofreciera a sus lectores –y sobre todo a sus lectoras– escenarios ideales y fantásticos alejados de la cruda realidad. Además, realizaba tareas de censor para el gobierno de Narváez. Todo ello hacía de él un hombre normal y corriente, bastante alejado del estereotipo del romántico exaltado y escasamente conocido en su tiempo. Además, la mayoría no tuvieron un eco inmediato, sino que saldrían a la luz reunidas, como ya hemos comentado, por un grupo de amigos tras su muerte.

Como tantos contemporáneos suyos, Bécquer se estrenó en la literatura de la mano del periodismo, colaborando como articulista en diferentes periódicos madrileños de su tiempo en los que, como apuntábamos, de vez en cuando tenían cabida un poema, una carta o una leyenda. Pero siempre de forma ocasional y discontinua. Así por ejemplo, de la obra que más popularidad le acarrearía tiempo después, las Rimas, que no verían la luz hasta después de morir, bajo el título de El libro de los gorriones, sólo había conseguido publicar 15 de ellas en vida. Igualmente su dos obras de estilo epistolar, Cartas literarias a una mujer y Cartas desde mi celda, habían estado apareciendo fragmentariamente, las primeras entre diciembre de 1860 y abril del 61 y las segundas entre mayo y octubre de 1864, fechas estas últimas en las que se retiró a recuperarse de su enfermedad al monasterio de Veruela, en las faldas del Moncayo. En cuanto a sus Leyendas, éstas fueron apareciendo irregularmente entre 1858 y 1864. Es decir, que se difundieron muy poco y de modo precipitado, sin una idea previa de conjunto.

Y sin embargo, a pesar de la escasa relevancia en su época, en la que Bécquer hubiera pasado por uno de tantos anónimos y ocasionales escritores que dejaron su obra esparcida por las páginas de la prensa local, su poesía hacía de puente entre el romanticismo más clásico y el modernismo vanguardista posterior, en el que se inspirarán Machado, Unamuno, y algunos poetas del 27, como Guillén, Dámaso Alonso o Cernuda, para plasmar sus sentimientos de dolor y nostalgia con aparente y trabajada sencillez expresiva, tan similar a la suya.

Bécquer tenía un concepto de la leyenda tradicional muy similar al que nosotros tenemos hoy del cuento popular: la entendía como un relato trasmitido de padres a hijos y portador de una enseñanza moral. De ahí su empeño por ser lo más fiel posible al relato que él recoge de cada lugar por el que pasa y que trata de transmitirnos con la doble intención de que se perpetúe y nos trasmita ciertos valores cristianos. Sólo que les añade un valor literario que el original no posee, es decir que las recrea poéticamente. Algunas incluso las inventa para expresar en ellas sus más íntimas obsesiones acerca del amor ideal, del dolor, de la muerte…, esto es, de la más pura esencia temática del Romanticismo. Y todo ello bajo sus profundas convicciones morales y religiosas.

Por eso, en cuanto a los motivos que estas leyendas tratan, observamos de qué modo se castigan el sacrilegio, el orgullo, la avaricia, la falta de fe de muchos de sus protagonistas. Y por eso la mujer asoma en muchas de ellas como portadora de la belleza maligna y, por tanto, de la perdición de los incautos (El monte de las ánimas es un buen ejemplo). Y es que sus propios desengaños amorosos lo habían vuelto un misógino, amante sólo de la mujer ideal e inalcanzable, como los protagonistas de Los ojos verdes o La corza blanca.

Gustavo A. Bécquer en Veruela dibujado por su hermano Valeriano

En lo que respecta a su estructura, la mayoría de las leyendas arrancan con una aclaración previa acerca de su origen, su transmisor o el lugar de procedencia en el que él mismo se nos sitúa como cronista. Una partitura sirve de pretexto a El Miserere; unas excavaciones en un viejo castillo a La cueva de la mora. Otras veces hace que sea directamente uno de los protagonistas quien relata su historia: el guía de una expedición en La cruz del diablo. A menudo, la leyenda lleva también un epílogo que nos sitúa mejor la historia en su contexto. En otros casos, es uno de los personajes de la historia quien relata otra nueva, que queda interpolada en la primera y con la que guarda estrecha relación: en El Gnomo, es el tío Gregorio quien advierte de los peligros de la fuente refiriendo la leyenda; en El monte de las ánimas, el joven Alonso, de regreso de una cacería, cuenta a su amada Beatriz la leyenda de los templarios muertos en una antigua batalla; en el desenlace, la ausencia del protagonista queda fundida con la leyenda que él mismo había relatado antes. Con estos recursos el autor pretende subrayar la autenticidad de lo que cuenta, es decir, atribuirle veracidad al hecho fantástico situándolo en un tiempo y un espacio verificables, pues ésa es la característica esencial de la leyenda frente al cuento tradicional.

Todo relato tradicional –y las leyendas son una de sus mayores expresiones– se convierte en un viaje a lugares y tiempos remotos. Sólo que Bécquer, con su forma personal de contárnoslas, supo convertir sus Leyendas en una viaje de ida y vuelta, es decir, nos traslada a las faldas de un Moncayo, a un Toledo, a una Sevilla, a un Oriente remoto, para luego, de sopetón, traernos al presente con la incertidumbre de si lo que nos ha contado sería o no cierto. Lo hacía todo tan creíble a veces que no nos da opción a preguntarnos si ocurriría o no lo que nos cuenta, si realmente las almas de los guerreros templarios siguen levantándose de sus tumbas cada noche de difuntos sobre el Monte de las Ánimas, o si el órgano del convento de Santa Inés ha dejado de sonar solo porque lo han cambiado y no porque, en realidad, jamás lo hizo el alma de Maese Pérez, o si los bellos ojos de la pérfida ondina de la fuente de los Álamos aún esperan a un nuevo viajero… Y así es como nos obliga a volver sobrecogidos al presente, sin detenernos a indagar, sin detenernos demasiado en fechas y parajes concretos, poblados de caballeros y damas no menos enigmáticos que los seres fantásticos que los rodean.

Tienen estos relatos antiguos la magia de lo intemporal, porque su autor, sin dejar de ser fiel a sus fuentes testimoniales, supo insuflarles vida. A lo mejor lo hizo como una manera de huir de su propia cotidianeidad pobre y disgustada, como un desahogo personal y necesario para no derrumbarse ante la enfermedad, la pobreza material o el fracaso amoroso, de los que no logró apenas librarse. O a lo mejor porque era un deudor más de la estética romántica y se veía obligado a rescatar del olvido las viejas tradiciones antes de que el progreso las cubriera de olvido o de asfalto… Lo cierto es que Bécquer supo reconstruir el folclore de un modo tan personal, que lo hizo perdurable y atractivo más allá de los gustos de su tiempo. Seguramente porque imaginó vivir lo que narraba, porque lo había probado como bálsamo a su desazón romántica. No se explica de otro modo el deseo que provoca en el lector el visitar la fuente de los Álamos y encontrase esos hechiceros ojos verdes que dicen que se esconden en el fondo del agua, o la envidia que nos provoca saber que acaso pueda ser él el único en encontrarse con Manrique, ese noble loco que amaba la soledad porque en su seno, dando rienda suelta a la imaginación, forjaba un mundo fantástico, habitado por extrañas creaciones, hijas de sus delirios y sus sueños de poeta. Así es como Bécquer nos provoca y desafía en cada historia, como en cada poema, tentándonos a seguirle imaginariamente, a querer continuar leyendo su obra. Además lo sabe hacer con un lenguaje lleno de sugerencias, de frases calculadas, no en vano era un poeta. Y los poetas saben decir mucho con pocas palabras.

Además, como si pensara en los gustos de hoy, y aparte de los grandes temas universales como lo son el amor inaccesible, las pasiones desbordadas o el afán de reconocimiento y de fama, se interesó también por provocar el miedo y la angustia, algo que debió de aprender de Hoffmann, Allan Poe o Víctor Hugo, a los que tuvo entre sus maestros. No es por eso nada extraño que otros escritores como Rubén Darío o Antonio Machado, primero, y lectores como nosotros, después, sigamos encontrando en sus Leyendas una atracción especial.

1 . Estas cartas, publicadas entre mayo y octubre de 1864 en el periódico El contemporáneo, del que Bécquer fue director, aparecen modernamente recogidas en bastantes ediciones y, entre ellas en la del Pr. Leonardo Romero Tobar: Rimas. Otros poemas. Obra en prosa, Espasa Calpe, Madrid, 2000.