1.

Una casa adosada en una calle bordeada de árboles. Esta misma mañana, más temprano, resonaban en la casa ruidos de niños gritando y voces de adultos, pero a partir del momento en que el último ocupante se ha marchado (con su cartera escolar) hace unas horas, la han dejado sola disfrutando de la mañana. El sol se ha elevado sobre los tejados de los edificios de enfrente y ahora penetra a través de las ventanas de las plantas bajas, pintando las paredes interiores de un amarillo mantecoso y calentando la fachada de ladrillo rojo granulado. En los haces de la luz del sol, las motas de polvo se mueven como si, obedientes, siguieran los ritmos de un vals silencioso. Desde el vestíbulo se detecta el murmullo tenue de los coches que aceleran unos bloques más allá. A veces, el buzón se abre con un chirrido para admitir un melancólico folleto.

La casa da señales de disfrutar del vacío. Está reacomodándose tras la noche, limpiando sus tuberías, y sus articulaciones chasquean. Esta criatura digna y veterana, con venas de cobre y pies de madera acurrucados en un lecho de arcilla, ha aguantado de todo: pelotas arrojadas contra las paredes laterales de su jardín, portazos de rabia, tentativas de hacer el pino a lo largo de sus pasillos, el peso y los suspiros de los aparatos eléctricos e incursiones en sus entrañas a cargo de fontaneros poco experimentados. Una familia de cuatro miembros, a la que se suma una colonia de hormigas en torno a los cimientos y, en primavera, nidos de petirrojos en el cañón de la chimenea, se refugia en ella. También presta su hombro a un guisante de olor delicado (quizá solo indolente) que se apoya contra la pared del jardín, permitiendo el cortejo extravagante de un enjambre de abejas.

La casa se ha convertido en un testigo avezado. Ha participado en seducciones precoces, ha visto hacer los deberes, ha observado a bebés recién llegados del hospital, ha sido sorprendida en medio de la noche por conversaciones susurradas en la cocina. Ha vivido noches invernales en que sus ventanas estaban tan frías como bolsas de guisantes congelados y atardeceres veraniegos en los que sus paredes de ladrillo conservaban el calor del pan recién horneado.

Ha proporcionado asilo no solo físico sino también psicológico. Ha sido centinela de la identidad. A lo largo de los años, sus propietarios volvían tras pasar temporadas fuera y, al mirar a su alrededor, recordaban quiénes eran. Las baldosas del piso de abajo hablan de serenidad y elegancia antigua, mientras que la regularidad de los armarios de la cocina ofrece un modelo de orden y disciplina que no intimida. La mesa del comedor, con su hule de grandes flores amarillas, sugiere un estallido de alegría apaciguado por una adusta pared de hormigón cercana. A lo largo de la escalera, pequeños bodegones con limones y huevos dirigen la atención hacia la complejidad y belleza de las cosas cotidianas. En una repisa debajo de una ventana, una jarra de cristal con acianos ayuda a resistir la tendencia al abatimiento. En el piso superior, una habitación estrecha y vacía ofrece espacio para trazar proyectos de restauración, con su luz natural deja al descubierto nubes impacientes que migran rápidamente sobre grúas y chimeneas.

Aunque a esta casa le falten soluciones para muchos de los males de sus ocupantes, estos, sin embargo dan fe de una felicidad a la que la arquitectura ha aportado su contribución particular.

2.

No obstante, la preocupación por la arquitectura nunca ha estado libre de cierto grado de sospecha. Surgían dudas acerca de la seriedad del tema, de su valor moral y su coste. Curiosamente, muchas de las personas más inteligentes del mundo han menospreciado el interés por la decoración y el diseño, y han logrado, en cambio, su satisfacción a través de asuntos inmateriales.

Se dice que Epicteto, el filósofo griego estoico, le dijo a un amigo del alma cuya casa había ardido por completo: «Si realmente comprendes lo que rige el universo, ¿cómo puedes lamentarte por pedacitos de piedra y simple roca?». (No se sabe cuánto tiempo más duró su amistad.) La leyenda cuenta también que, tras oír la voz de Dios, la ermitaña cristiana santa Alejandra vendió su casa, se encerró en una tumba y nunca volvió a mirar el espacio exterior, mientras que su compañero ermitaño Pablo de Esceta dormía sobre una manta en el suelo de una choza de barro sin ventanas, recitaba trescientas oraciones todos los días, y solamente sufría al saber que otro santo había logrado recitar setecientas y dormido en un ataúd.

Tal austeridad ha sido una constante histórica. En la primavera de 1137 el monje cisterciense san Bernardo de Claraval bordeó todo el lago Lemán sin darse cuenta siquiera de su existencia. Asimismo, tras cuatro años en su monasterio, san Bernardo no podía asegurar si el refectorio tenía el techo abovedado (lo tiene) o cuántos vanos había en el altar de su iglesia (tres). En una visita a la cartuja de Dauphiné, san Bernardo sorprendió a sus anfitriones al llegar en un magnífico caballo blanco diametralmente opuesto a los valores ascéticos que profesaba, pero les aseguró que lo había tomado prestado de un pariente rico y no se había percatado del aspecto del animal durante los cuatro días que había durado su viaje por Francia.

3.

Sin embargo, tales esfuerzos por desdeñar la experiencia visual se han combinado siempre con intentos igualmente esforzados de moldear el mundo material para conseguir resultados agradables. Son muchos los que han acabado con dolor de espalda tallando flores en las vigas de los tejados y se han dejado la vista bordando animales en las mantelerías, han dedicado fines de semana a ocultar cables tras las estanterías, han meditado cuidadosamente acerca de las encimeras apropiadas para la cocina, se han imaginado viviendo en las casas de precios desorbitados que salen en las revistas y se han sentido tristes, como nos ocurre al cruzarnos con algún desconocido que nos resulta atractivo en una calle concurrida.

Parecemos divididos entre la urgencia de anular nuestros sentidos y permanecer insensibles a nuestro entorno y el impulso contrario de reconocer en qué medida nuestra identidad está conectada y lo seguirá estando con nuestros emplazamientos. Una habitación fea puede dar pie a pensar sobre lo triste de la vida, mientras que una con luz natural y baldosas de piedra caliza de color miel puede alentar nuestro lado más optimista.

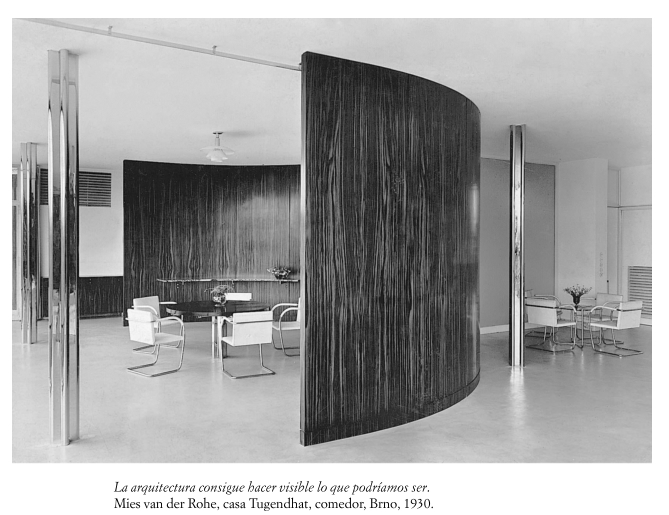

La fe en la importancia de la arquitectura se basa en la noción de que, para bien o para mal, somos personas diferentes en lugares diferentes, y también en la convicción de que el objetivo de la arquitectura es hacer visible lo que podríamos ser.

4.

A veces sí nos alegra darnos cuenta de la influencia de lo que nos rodea. En el cuarto de estar de una casa de la República Checa vemos un ejemplo de cómo las paredes, las sillas y el suelo se combinan para crear un ambiente en el que lo mejor de nosotros sale a relucir. Aceptamos agradecidos el poder que posee una simple habitación.

Pero la sensibilidad por la arquitectura también tiene sus aspectos problemáticos. Si una habitación es capaz de alterar el modo en que nos sentimos, si nuestra felicidad depende en cierto modo del color de las paredes o de la forma de una puerta, ¿qué nos pasará en la mayoría de los lugares que estamos obligados a contemplar o a habitar? ¿Qué experimentaríamos en una casa con ventanas como las de una cárcel, moqueta manchada y cortinas de plástico?

Para prevenir la angustia permanente cerramos los ojos a la mayor parte de lo que nos rodea, ya que nunca estamos lejos de manchas de humedad, techos agrietados, ciudades devastadas y astilleros herrumbrosos. No podemos mantenernos sensibles de forma permanente en entornos cuya mejora no está a nuestro alcance, ni desplegar a fondo nuestra percepción de lo que nos disgusta. Siguiendo la estela de los filósofos estoicos o de san Bernardo a orillas del lago Lemán, podemos argumentar que, en última instancia, no importa mucho el aspecto de los edificios, ni lo que hay en el techo o cómo está tratada la pared; declaraciones frías que proceden no tanto de una insensibilidad con respecto a la belleza, como de un deseo de evitar la tristeza a la que nos veríamos abocados si permaneciésemos atentos a la ausencia de belleza.

5.

No nos faltan razones para mostrarnos recelosos ante la ambición de crear una arquitectura magnífica. Los edificios rara vez muestran los esfuerzos que ha implicado su construcción. Callan las bancarrotas, los retrasos, el temor y el polvo que han requerido. Un elemento frecuente de su encanto radica en su apariencia despreocupada. Solo cuando intentamos meternos en el mundo de la construcción comienzan los tormentos para lograr que los materiales y las personas cooperen para hacer realidad nuestros diseños, para asegurar que las piezas de vidrio se alinean bien, la lámpara cuelga simétricamente sobre las escaleras, el calentador se enciende cuando debe o los pilares de hormigón se unen al tejado sin rechistar.

Aun alcanzando los objetivos propuestos, los edificios poseen una penosa tendencia a venirse abajo con gran rapidez. A veces resulta difícil andar por una casa recién decorada sin sentir tristeza anticipada por la decadencia que acecha: qué pronto se agrietarán las paredes, amarillearán los armarios blancos y se ensuciarán las alfombras. Las ruinas del mundo clásico ofrecen una irónica lección a quien espera que los albañiles acaben su obra. Qué orgullosos de sus casas debieron de sentirse los habitantes de Pompeya.

En su ensayo Sobre lo transitorio (1916), Sigmund Freud recordaba un paseo por los Dolomitas con el poeta Rainer Maria Rilke. Era un exquisito día de verano; las plantas estaban en flor y sobre los prados danzaban mariposas de vivos colores. El psicoanalista estaba contento de estar al aire libre (había llovido toda la semana), pero su acompañante caminaba cabizbajo, con la mirada fija en el suelo, y permaneció taciturno durante toda la excursión. No es que Rilke fuese ajeno a la belleza que le rodeaba; simplemente no podía pasar por alto lo efímero que era todo. En palabras de Freud, era incapaz de olvidar que «toda esta belleza estaba destinada a extinguirse, que se desvanecería cuando llegara el invierno, como toda la belleza humana y toda la belleza que los hombres han creado o pueden crear».

Freud no se mostró comprensivo; para él, la capacidad de amar algo atractivo, por frágil que fuese, era un signo de salud mental, pero la posición de Rilke, aunque inoportuna, es ilustrativa de lo que les puede ocurrir a los más esclavos de la belleza: a veces son especialmente conscientes de su carácter efímero, y eso les apena. Esos entusiastas melancólicos verán el agujero de la polilla en la muestra de tela para las cortinas y las ruinas detrás del plano de la casa. En el último momento pueden llegar a cancelar una cita con un agente inmobiliario, al darse cuenta de que la casa en venta, así como la ciudad e incluso la propia civilización, pronto se reducirá a cascotes sobre los cuales avanzarán triunfalmente las cucarachas. Quizá prefieran alquilar una habitación o vivir en un tonel antes que contemplar la lenta desintegración de los objetos que aman.

Llevada al extremo, la pasión por la arquitectura puede volvernos estetas, figuras excéntricas que custodian sus casas con la atención de un vigilante de museo, rondando por las habitaciones en busca de manchas, con un trapo húmedo o una esponja en la mano. Los estetas se verán obligados a renunciar a la compañía de niños pequeños y, mientras cenan con los amigos, desatenderán la conversación para estar pendientes de si alguien se inclina hacia atrás y, sin querer, deja el cerco de la cabeza en la pared.

Sería agradable restar importancia, con espíritu deportivo, a las manchas casuales. Sin embargo, los estetas nos obligan a considerar si la felicidad no depende a veces de la presencia o ausencia de la huella de un dedo, o si en ciertas situaciones la belleza y la fealdad están separadas por milímetros, o si una mera marca no puede echar a perder una pared o una pincelada despistada desbaratar un paisaje al óleo. Deberíamos agradecer a estas almas sensibles que nos señalen con honradez efectista la existencia de una auténtica antítesis entre valores enfrentados: por ejemplo, el apego a la arquitectura bella y la búsqueda de una vida familiar acogedora y plena.

Qué sabios eran los filósofos clásicos al advertirnos de que deberíamos excluir de nuestra idea de bienestar cualquier cosa que algún día pudiese estar cubierta por la lava o ser arrasada por un huracán, sucumbir a una mancha de chocolate o absorber unas salpicaduras de vino.

6.

De la arquitectura también desconcierta la inconsistencia a la hora de generar esa felicidad en la que se basa para reclamar nuestra atención. Si es verdad que un edificio con encanto puede, en ocasiones, contribuir a que mejore nuestro ánimo, a veces el más agradable de los lugares es incapaz de quitarnos la tristeza o la misantropía.

Podemos sentirnos ansiosos y envidiosos aun cuando el suelo que pisamos lo hayan traído de una cantera remota, y aunque hayan pintado de un gris relajante esos marcos finamente esculpidos de la ventana. Nuestro metrónomo interior puede permanecer insensible a los esfuerzos de los trabajadores por crear una fuente o formar una línea simétrica de robles. Podemos enzarzarnos en una discusión ruin que acabe en amenazas de divorcio en un edificio de Geoffrey Bawa o de Louis Kahn. Las casas pueden invitarnos a ser partícipes de un estado de ánimo que somos incapaces de alcanzar. Y a veces la arquitectura más noble puede hacer menos por nosotros que una siesta o una aspirina.

Los que han hecho de la belleza arquitectónica la obra de su vida saben demasiado bien lo vanos que pueden resultar sus esfuerzos. Tras un estudio exhaustivo de los edificios de Venecia, en un momento de lucidez depresiva, John Ruskin admitió que en realidad eran pocos los venecianos que parecían enaltecidos por su ciudad, quizá el tapiz urbano más bello del mundo. Cerca de la iglesia de San Marcos (descrita por Ruskin en Las piedras de Venecia como «un libro de oraciones, un misal profusamente ilustrado, encuadernado con alabastro en vez de pergamino, con incrustaciones de pilares de porfirio en vez de pedrería y escrito por dentro y por fuera en letras de esmalte y oro»), los ciudadanos se sentaban en los cafés, leían el periódico, tomaban el sol, discutían y se robaban unos a otros mientras, desde lo alto de la iglesia, inadvertidas, «las imágenes de Cristo y sus ángeles los observaban».

Dotada de un poder tan poco fiable como a menudo inexpresable, la arquitectura siempre competirá en inferioridad de condiciones con las demandas utilitaristas más perentorias de la humanidad. Qué difícil es justificar el coste de demoler y reconstruir una calle modesta pero útil. Qué embarazoso tener que defender, frente a necesidades más tangibles, los beneficios de alinear una farola torcida o reemplazar el marco de una ventana que no hace juego con las demás. La arquitectura bella no posee ninguna de las ventajas indiscutibles de una vacuna o de un cuenco de arroz. Nunca se alzará, por tanto, como prioridad política, porque, aun cuando el conjunto de lo que el hombre ha realizado pudiese, por medio de duros esfuerzos y sacrificios, rivalizar con la plaza de San Marcos; aun cuando pudiésemos pasar el resto de la vida en villa Rotonda o en la Glass House, aun así nos sentiríamos a menudo malhumorados.

7.

No solo la capacidad de las casas bellas para garantizar la felicidad plantea dudas, también se les reprocha su incapacidad para mejorar el carácter de los que moran en ellas. Parece razonable suponer que la gente posee algunas de las cualidades de los edificios que les atraen o esperar que si son sensibles al encanto de una granja antigua con paredes de mampostería unida con cemento ligero, si pueden apreciar el efecto de la luz de las velas sobre unos azulejos decorados a mano y se dejan seducir por bibliotecas con estantes atestados hasta el techo de libros que desprenden un aroma dulce y polvoriento, y si les satisface tumbarse en el suelo para examinar el borde anudado de una intrincada alfombra turcomana, algo sabrán de la paciencia y la estabilidad, la ternura y la dulzura, la inteligencia y el cosmopolitismo, el escepticismo y la confianza. Esperamos que esos entusiastas se comprometan a impregnar su vida con los valores encarnados en los objetos que aprecian.

Pero cualesquiera que sean las afinidades teóricas entre lo bello y lo bueno, es innegable que, en la práctica, granjas y albergues, mansiones y apartamentos a la orilla del río han albergado a innumerables tiranos y asesinos, sádicos y esnobs, a personajes con una escalofriante indiferencia hacia la disyunción entre las cualidades de lo que les rodea y las de su vida.

La pintura religiosa de la Edad Media intenta recordarnos la tristeza y el pecado, pretende que nos alejemos de la arrogancia y los pasatiempos mundanos para hacernos decorosamente humildes ante los misterios y las privaciones de la vida, pero puede que cuelgue de la pared de un cuarto de estar sin rechistar mientras los criados sirven algo para picar y los matones planean su siguiente jugada.

La arquitectura puede contener mensajes morales, pero carece de poder para imponerlos. Ofrece sugerencias en vez de dictar leyes. En lugar de ordenárnoslo, nos invita a emular su espíritu, y no puede evitar que se abuse de ella. Deberíamos ser lo suficientemente comprensivos para no culpar a los edificios de nuestro fracaso a la hora de seguir los consejos que ellos solo pueden insinuarnos sutilmente.

8.

Cabe que la desconfianza con respecto a la arquitectura proceda de la modestia de las reivindicaciones que de un modo realista pueden hacerse en su nombre. La veneración por los edificios bellos no parece el gran ámbito en el que proyectar nuestras esperanzas de felicidad, sobre todo si se lo compara con los resultados que podrían derivarse de la resolución de un problema científico, del enamoramiento, de la acumulación de fortuna o del comienzo de una revolución. Preocuparse profundamente por un ámbito que alcanza tan escasos logros y que a su vez consume tantos recursos nos fuerza a admitir una alarmante e incluso deshonrosa falta de aspiraciones. En su ineficacia, la arquitectura participa de la trivialidad de la jardinería: el interés por los picaportes o las molduras del techo puede resultar no menos digno de burla que la preocupación por el desarrollo de los rosales o la lavanda. Es comprensible que se llegue a la conclusión de que hay cosas más importantes a las que dedicarse.

No obstante, después de haber sufrido algunos de los más duros reveses que nos acechan en la vida emocional y política, podríamos adoptar un juicio más indulgente sobre la importancia de la belleza, de las islas de perfección en las que encontramos el eco de un ideal por el que una vez abogamos. Quizá la vida tenga que presentársenos en uno de sus colores auténticamente trágicos para que seamos más receptivos y capaces de visualizar sus delicados ofrecimientos, ya sea en forma de tapiz, de columna corintia, de baldosa de pizarra o de lámpara. No suelen ser las jóvenes parejas de enamorados las que se paran a contemplar un muro de ladrillo desgastado por el tiempo o la curvatura de una barandilla que lleva al recibidor: el desdén por esa belleza efímera es el corolario de una creencia optimista en una clase de felicidad más visceral y definitiva.

Tal vez necesitemos una marca imborrable en nuestra vida, que nos hayamos casado con la persona equivocada, hayamos desarrollado una carrera profesional insatisfactoria hasta la cincuentena o perdido a un ser amado, para que la arquitectura tenga un impacto perceptible en nosotros, porque cuando decimos que un edificio «nos emociona» aludimos a una sensación agridulce, consecuencia del contraste entre las nobles cualidades inscritas en una estructura y la más amplia y triste realidad en la que sabemos que se hallan. Al contemplar la belleza se nos hace un nudo en la garganta porque sabemos que la felicidad a la que alude es solo una excepción. En sus memorias, el teólogo alemán Paul Tillich explicaba que el arte le dejaba frío cuando era un joven mimado y sin problemas, a pesar de los grandes esfuerzos pedagógicos de sus padres y maestros. Entonces estalló la Primera Guerra Mundial, lo llamaron a filas y en un período de permiso de su batallón (tres cuartas partes de cuyos integrantes morirían en el transcurso del conflicto) se refugió en el Museo Kaiser Friedrich de Berlín durante una tormenta. Allí, en una pequeña galería del piso superior, se topó con La Virgen y el Niño con ocho ángeles, de Sandro Botticelli, y, al advertir la mirada sabia, delicada y compasiva de la Virgen, se sorprendió a sí mismo sollozando desconsoladamente. Experimentó lo que describía como un momento de «éxtasis revelador», las lágrimas brotaban de sus ojos al percibir el contraste entre el aire excepcionalmente tierno del cuadro y las bárbaras lecciones que había aprendido en las trincheras.

Es en su diálogo con el dolor cuando adquieren valor muchas cosas bellas. El conocimiento de los pesares parece ser uno de los prerrequisitos más inusuales para la apreciación de lo arquitectónico. Dejando de lado otras consideraciones, tal vez necesitamos estar un poco tristes para que los edificios lleguen a emocionarnos verdaderamente.

9.

Así pues, tomarnos en serio la arquitectura implica ciertas exigencias singulares e intensas. Requiere que seamos receptivos a la idea de que lo que tenemos a nuestro alrededor nos afecta aun cuando esté fabricado con vinilo y sea caro y engorroso mejorarlo. Significa reconocer que, aunque no resulte práctico, somos vulnerables al color del papel de la pared y es un hecho que un cubrecama inapropiado puede desbaratar nuestros propósitos. Al mismo tiempo, significa reconocer que los edificios no son capaces de solventar más que una pequeña parte de nuestras insatisfacciones, ni pueden evitar que el mal se desarrolle bajo su mirada. La arquitectura, incluso la más brillante, solo podrá constituir una minúscula, e imperfecta (cara, abocada a la destrucción e ineficaz desde el punto de vista moral), protesta contra el estado de las cosas. Más aún, la arquitectura nos pide que imaginemos que la felicidad a menudo tendrá un carácter poco heroico u ostentoso, que puede encontrarse en un suelo de viejos tablones de madera o en un haz de luz matutina sobre una pared de escayola, en escenas de belleza carentes de espectacularidad, frágiles, que nos conmueven porque somos conscientes del oscuro telón de fondo ante el que se desarrollan.

10.

Pero si aceptamos la importancia de estas cuestiones, surge de pronto una nueva y conflictiva serie de preguntas. Debemos enfrentarnos a la controvertida cuestión en torno a la cual gira gran parte de la historia de la arquitectura. Hemos de preguntarnos qué aspecto tendría exactamente un edificio bello.

Ludwig Wittgenstein, tras haber abandonado la vida académica durante tres años para construirle a su hermana Gretl una casa en Viena, comprendió la magnitud del desafío. «Pensarás que la filosofía es difícil —observó el autor del Tractatus logico-philosophicus—, pero te digo que no es nada comparada con la dificultad de ser un buen arquitecto.»