Voy a empezar por acá porque la señorita de Lengua dice que cuando una se pone a contar algo siempre tiene que empezar por el principio. Será cierto, no digo que no, pero tengo ganas de escribir una cosa, una sola cosita, antes de empezar por el principio y, como últimamente se me da por hacer las cosas que tengo ganas de hacer, voy a decirla: TENGO UN MONSTRUO EN EL BOLSILLO. Bueno, ya está, ahora estoy más tranquila y puedo empezar, como dice la señorita de Lengua, por el principio.

El principio de todo esto fue un principio así nomás, de un día de morondanga, y fue por eso que al principio yo no me di cuenta de que ése era el principio. Ahora sí que me doy cuenta de que ése fue el principio. Me doy cuenta porque después me pasaron muchas cosas de esas que no son cosas así nomás, cosas de los días de morondanga, sino cosas de esas que yo llamo Maravillosas, Terribles y Extraordinarias.

Muchas veces en los once años que tengo me dije que lo que más quería yo en el mundo era que me pasasen cosas Maravillosas, Terribles y Extraordinarias. Pero a una chica de once, más bien petisa, más bien flaquita, un poco dientuda y con un pelo que siempre se le anda escapando por todos los costados, casi nunca le pasan cosas Maravillosas, Terribles y Extraordinarias.

Eso es lo que le dije una vez a Paula en un recreo.

Paula es mi mejor amiga –aunque una vez, en quinto, cortamos a muerte porque ella se hizo amiga de Verónica, que es la cancherita del grado y que siempre anda revoleando su pelo rubio, tan lisito (no como el mío), y mostrando sus famosos zoquetes con puntilla...

Bueno, todo esto de Verónica también viene a cuento, aunque parezca que no. Por eso lo escribo. Y como a mí escribir no me cuesta nada (eso dice la señorita de Lengua), va a ser mejor que lo escriba todo, a ver si empiezo a entender algo.

Esta historia empezó un lunes. A mí los lunes no me gustan y, además, ese lunes me fui para la escuela con un poco más de bronca que otros lunes porque mi mamá quiso a toda costa que me pusiera la polera amarilla y las dos cosas que a mí menos me gustan son las poleras y cómo me queda el amarillo. Así que la mañana empezó con:

—¿No me puedo poner por lo menos la celeste?

—Está para lavar.

—¿Y si me pongo el buzo directamente?

—¡Claro, así te resfriás y tenés que faltar una semana a la escuela!

—¡Ufa!

Cuando yo digo “ufa” es porque mi mamá ya ganó (mi mamá gana casi siempre).

Así que me fui a la escuela con cuatro broncas: la del lunes, la de la polera, la del amarillo y la de que mi mamá, una vez más, me había ganado la pelea.

En fin. Lo único bueno de esa mañana fue que Paula me estaba esperando en la esquina para que entrásemos juntas. Yo siempre dije que Paula es una gran amiga (siempre y cuando no se deje engañar por las cancheritas del grado).

—¡Qué raro, vos de amarillo! –dijo Paula.

Y con eso me terminó de estropear la mañana.

“Ahora lo único que me falta es que se me aparezcan Verónica y Martín, los dos juntos”, pensé.

Martín es Martín Reinoso. Martín es nuevo. Empezó este año. Antes vivía en San Juan (pero no es sanjuanino, es catamarqueño). Tampoco vivió siempre en San Juan (antes vivía en Mendoza). Eso de todos los lugares donde vivió me lo contó a mí (a mí sola) en un recreo del segundo día de clases porque, como era nuevo, nadie le daba bolilla y el pobre no sabía qué hacer tan solo.

A mí me encanta que me cuenten cosas, la vida de las personas, los viajes... Eso me encanta.

Mi mamá dice que voy a ser escritora, y mi tío Miguel Ángel, que siempre me toma el pelo, dice que eso no es ser escritora sino ser chismosa. Mi papá no dice nada, así que no sé qué le parece eso de que yo sea escritora. Tampoco sé qué le parecen otras cosas porque casi nunca habla.

Martín me contó eso y muchas cosas más. Y, mientras él me contaba, yo me daba cuenta de que tenía unos ojos negros muy lindos y de que me gustaba mucho cómo se le resbalaba el pelo sobre la frente.

Ese día del recreo le conté a Paula que Martín me parecía muy pasable. Y Paula me preguntó si gustaba de él. “¿Gustás de él?”, me dijo. Y yo no supe qué decirle porque nunca entendí bien qué quiere decir gustar de alguien. Yo lo que sé es que cuando lo veo me entra una especie de calorcito, como cuando uno vuelve a casa en el invierno y se acerca a la estufa, y en la mesa hay tostadas con manteca y dulce. También sé que a veces no lo veo con los ojos pero sé que está, como si pudiese verlo con el cuerpo. Y que, si se me acerca de sopetón, me equivoco todo, se me caen las cosas y se me mezclan las palabras... Eso es lo que me pasa. Pero si gusto o no gusto, eso no sé. Pero yo a Paula nunca podría explicarle tantas cosas porque yo, como dice la señorita de Lengua, escribiendo soy un tiro, pero hablando...

Bueno, esto venía a cuento porque el día de la polera amarilla yo me dije: “Lo único que me falta es que se me aparezcan Verónica y Martín, los dos juntos”.

Y ahí fue cuando empecé a pensar que ése era un día especial, especialmente espantoso, porque fue mucha casualidad: estábamos subiendo el escalón de la puerta de entrada cuando casi nos tropezamos con Verónica y Martín, que venían juntos y charlando.

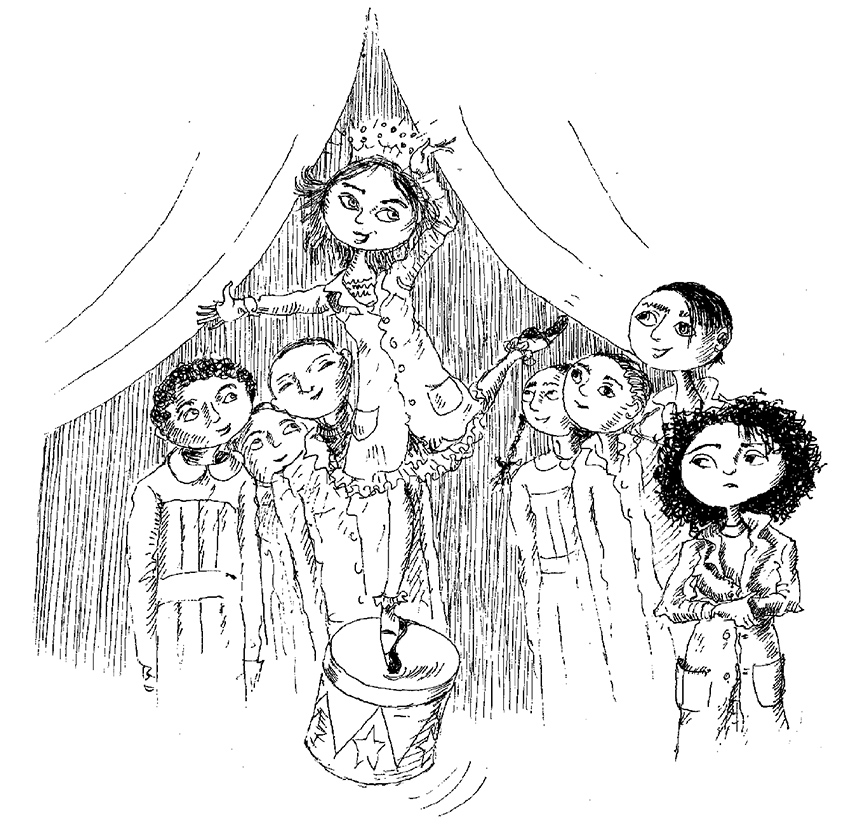

A Verónica hablando no la para nadie. Le encanta charlar. Revolea el pelo, pega grititos, se ríe, parpadea... Parece una función de circo... Y seguramente a los varones eso les parece bárbaro porque todos, bueno, casi todos (Federico no), gustan de ella y en los asaltos todos quieren jugar a la botella para poder darle un beso. Y lo que me da rabia es que ella se hace la princesa y que los zoquetes con puntilla y que la hebilla de Estados Unidos y que el cassette de no sé quién (que ni siquiera ella sabe pronunciar). Como el padre viaja... Y todos se quedan ahí, embobados, porque tiene una cartuchera de tres pisos. ¿Y para qué sirve una cartuchera de tres pisos?, digo yo. Para perder el tiempo buscando las cosas porque ¿cómo se va a acordar una en qué piso puso la goma o el compás?

Así que, cuando la vi entrar con Martín, se me vino el alma al suelo. (Eso de “se me vino el alma al suelo” lo aprendí de mi abuela Julia y me encanta porque eso es justo lo que yo sentí, que algo de bien adentro se me caía al piso.) “Ya está, ya se lo agarró también a Martín”, pensé, y sentí como un frío en el estómago y en la garganta.

Como pueden ver, ese lunes lo empecé con una gran bronca, una rabia gigante que casi no me cabía en el cuerpo. Pero fue peor, mucho peor todavía, porque en la tercera hora tuvimos Ciencias Sociales, y ahí sí que estalló todo.

Antes de seguir, quiero aclarar algo: yo a la señorita Betty no le tengo bronca. La señorita Betty es la maestra de Ciencias Sociales. La señorita Betty no es mala, pero a veces parece que no se da cuenta de las cosas.

Hacía como una semana que veníamos preparando el acto del 25 de Mayo porque nos tocaba armarlo a los de sexto. Entre Federico y yo inventamos una obrita de teatro que por suerte no nos salió demasiado tonta, y yo estaba contenta porque iba a hacer de Gerónima, que era una criolla valiente, que no le tenía miedo a nadie. Ese papel me encantaba porque no tenía mucho que decir pero lo que decía era importante y, además, yo estaba de acuerdo con Gerónima. Yo pensaba igual que ella. Gerónima entraba de golpe y decía: “¡Yo también quiero ser libre!”.

La abuela Julia me prestó una blusita con volados, de esas que se usaban antes (estaba un poco amarilla, pero la pusimos en lavandina y quedó bastante bien), y mamá me estuvo cosiendo una pollera de una cortina vieja. Además, tenía una mañanita de lana blanca que hacía de pañoleta. No estaba nada mal, porque Gerónima era una mujer del pueblo, una vendedora de velas. Además, Gerónima era un invento nuestro, así que nosotros la hacíamos como queríamos.

Pero tenía que ser ese lunes nomás, y yo, con mi polera amarilla y mi montón de bronca, tuve que oír la voz chillona de Verónica que le decía a la señorita Betty que, en una de ésas, era mejor que ella (Verónica) hiciese de Gerónima porque había conseguido un peinetón maravilloso, una mantilla y ¡un traje verdadero de disfraz!

“¡Pero Gerónima era una vendedora callejera! No tenía traje de señora. Ni peinetón. Y además... ¡Gerónima soy yo!”, quise decir yo, pero no dije nada (ya les expliqué que a mí las palabras me salen mejor dibujadas que habladas). Confié, eso sí, en que la señorita Betty fuese justa.

Verónica sacó de su mochila un peinetón maravilloso y una mantilla blanca y explicó que el traje, que no había traído porque era demasiado delicado, era celeste y ¡con encaje!

Mientras Verónica hablaba y gesticulaba y sonreía y todos daban suspiros y gritos de admiración, yo veía cómo la pobre y valiente Gerónima se iba convirtiendo en una señorita tilinga y presumida, de ésas que se la pasaban paseando por la Plaza Mayor con un negrito atrás (cosa que siempre me había parecido muy fea). Y también veía que mi blusita, mi pollera de cortina y mi pañoleta iban a volver al último cajón de la cómoda de mi mamá, que es donde se guardan esas cosas que no sirven casi nunca.

No puedo decir que se me haya ido el alma al suelo porque a la pobre no la había podido levantar todavía, y seguía ahí tirada en el piso, empolvándose entre zapatillas y mochilas.

Pero todavía me quedaba una esperanza: la señorita Betty.

Es una verdadera lástima, pero últimamente los grandes me están fallando. No se dan cuenta. Casi nunca se dan cuenta.

—¡Qué maravilla, Verónica! —dijo la señorita Betty—. Sería una pena no aprovechar todo esto.

Mi alma rodaba por entre las patas de los bancos.

—Inés (Inés soy yo, por si no lo adivinan), ¿qué te parece si Verónica hace de Gerónima y vos buscás otro papel o te inventás algo...? Además, como sos muy tímida, en una de ésas no te animás a hablar en voz bien alta, y ya sabés que no tenemos micrófono... Lo que dice Gerónima lo tienen que oír todos, hasta los de la última fila... Además, vos figurás como autora principal de la obra, y Verónica no tiene ningún papel. Tenemos que ser justos, ¿no te parece, Inesita?

Era la primera vez que la señorita Betty me decía “Inesita” y por eso la odié para toda la vida.

Mi alma seguía en el suelo y todos los que iban a ver el peinetón y a tocar la mantilla me la pisoteaban que daba gusto.

Yo no dije nada pero para mí que la señorita Betty se dio cuenta de que algo malo pasaba porque ella me miró y yo no la miré, ella me sonrió y yo volví a no mirarla.

Ahí fue cuando metí las manos en el bolsillo del delantal y sentí algo peludo, tibio y que, además, mordía.