PARTE I

NACIMIENTO

Cum multae res in philosophia nequaquam satis adhuc explicatae sint, […] et perobscura quaestio est de natura deorum, quae et ad cognitionem animi pulcherrima est et ad moderandam religionem necessaria. De qua [cum] tam variae sint doctissimorum hominum tamque discrepantes sententiae, magno argumento esse debeat [ea] causa, principium philosophiae ad h* scientiam, prudenterque Academici a rebus incertis adsensionem cohibuisse. Quid est enim temeritate turpius aut quid tam temerarium tamque indignum sapientis gravitate atque constantia quam aut falsum sentire aut, quod non satis explorate perceptum sit et cognitum, sine ulla dubitatione defendere? Velut in hac quaestione plerique, quod maxime veri simile est et quo omnes †sese duce natura venimus, deos esse dixerunt.

En filosofía son muchas las cosas que, hasta ahora, no se han explicado en absoluto de manera suficiente, pero resulta especialmente difícil y oscura […] la cuestión referente a la naturaleza de los dioses, una de gran belleza para el conocimiento del espíritu y necesaria para encauzar la práctica religiosa. El que las opiniones de los hombres más doctos resulten tan diferentes y discrepantes respecto a ella debería ser una buena prueba de que la ausencia de saber está en el principio de la filosofía, y de que con buen criterio se abstuvieron los de la Academia de dar su asentimiento ante asuntos inciertos. Y es que ¿acaso hay algo más reprobable que la incoherencia?, ¿hay algo tan incoherente e indigno de la seriedad y el rigor de un sabio como mantener una opinión falsa o como defender, sin vacilación alguna, aquello que no se ha llegado a comprender y a conocer mediante el suficiente examen? En este tema, por ejemplo, la mayoría ha dicho que los dioses existen, como es lo más verosímil y como todos concluimos, bajo la guía de la naturaleza.

(Cicerón, Sobre la naturaleza de los dioses I, 1-2)

EN EL PRINCIPIO DEL MITO

«En el principio era el caos, y de él nació Gea, la de amplio pecho, tierra firme que sustenta a todos los inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo». Gea alumbró primero a Urano y de ambos nacerían las generaciones de titanes, dioses y mortales. Entre estos últimos estaba Hesíodo, el poeta que comenzó su Teogonía con las líneas que acabo de citar.

Estoy seguro de que alguna vez te has acercado a conocer la mitología del mundo clásico. Es probable que incluso te la descubrieran en el colegio, ya fuera en clase de latín, en cultura clásica, arte o literatura. Si te la mostraron con pasión es posible que te interesaras por aquellas leyendas, aunque solo fuera un poco. Los doce trabajos de Hércules, Saturno —o, más bien, Cronos— devorando a sus hijos, los futuros dioses olímpicos, o los propios poemas de Hesíodo y Homero. Y tal vez, quizá solo de forma inconsciente, en el fondo de tu mente se generó una idea difusa de lo que era la religiosidad en el mundo antiguo. El mythos contra el logos, lo legendario contra lo histórico.

Si algo de lo anterior ha despertado en ti aunque solo sea un lejano recuerdo de un tiempo pasado, créeme, vamos por el buen camino. Pero, como descubrirás, todavía queda mucho por recorrer. Los grandes mitos griegos, plasmados por los poetas más respetados de la Grecia arcaica, nos hablan del origen de todo. Pasar de la ausencia a la existencia. La cosmogonía, o la creación del mundo, abre camino rápidamente a la teogonía, que justifica el nacimiento de las divinidades y que realmente forma un todo con la anterior. Creadas estas, como principales garantes del orden que rige sobre el mundo, vislumbramos la antropogonía, o la creación del ser humano, los mortales que viven gobernados por los dioses.

Pero todos estos dioses tienen nombre griego, aunque en algunos casos los encontremos traducidos. No es casual —aunque mirado desde cierto ángulo pueda parecer hasta contraproducente— comenzar un libro sobre religión romana hablando de la griega. Es innegable que ambas guardan relación entre sí en cuanto que coexistieron en el mundo mediterráneo durante la antigüedad y tuvieron influencia la una sobre la otra. Pero seguramente no el tipo de influencia ni en las condiciones que quizá estás imaginando.

La religiosidad griega y la romana eran en realidad muy diferentes, incluso sin tener en cuenta la propia mitología griega, si es que podemos nombrarla de forma unívoca y en singular, puesto que la componían numerosas tradiciones diferentes. Estas, en ocasiones, llegaban hasta el extremo de ser diametralmente opuestas y contradictorias entre sí, sin que aquello realmente supusiera un problema.

Pero, ¿por qué digo que la religiosidad griega y la romana son tan diferentes? ¿Acaso no compartían los mismos dioses? ¿Nos mintieron de pequeños cuando nos contaron que Júpiter no era más que Zeus con otro nombre? Por supuesto, tendremos tiempo de resolver, a lo largo de las páginas de esta primera parte, esas y otras dudas que te pueden estar surgiendo. Y me gustaría comenzar ahora con esa duda primigenia que nos acompaña universalmente como especie y que estoy seguro de que más de una vez todos nos hemos parado a pensar: ¿de dónde venimos?

Como cristianos que somos la mayoría de nosotros —incluso aunque solo sea culturalmente, claro está, por haber crecido en una sociedad fundamentada durante siglos en esta religión—, tenemos implantado el sesgo creacionista que heredamos, de forma común con los griegos, de tradiciones orientales antiquísimas. No podemos concebir no pensar en los orígenes remotos, la creación, el principio de las cosas. Incluso eliminando a los dioses de la ecuación, como tantas veces sucede en nuestro mundo actual, ¿no trata acaso la física cuántica de explicar el origen del universo? ¿No es esta la forma última de cosmogonía moderna?

Y, sin embargo, los primeros romanos jamás pensaron en cómo y por qué habían surgido el universo, los dioses y los seres humanos. Aquellos primeros romanos no tuvieron mitos.

¿UNA SOCIEDAD SIN MITOS?

A pesar de que esta pueda verse como una afirmación algo tajante, y ciertamente un tanto simplista, es nuestra premisa básica para comenzar este viaje. Cuando hablemos, más adelante, de cómo se relacionaban los romanos con sus divinidades, de cuáles eran sus ritos y de cómo vivían la religión en el día a día, recordarás esta idea y comprenderás por qué la religiosidad romana era totalmente diferente del resto de las que convivieron con ella en el mundo antiguo y, por supuesto, de las que la sucedieron en el tiempo hasta nuestros días.

Vamos a adentrarnos ahora en un mundo arcaico, uno tan antiguo que se pierde en la bruma de los tiempos. Un mundo que es tan arcano para nosotros como muchas veces lo era para los propios romanos que llegarían después. Si todos los pueblos con raíz indoeuropea, e incluso algunas culturas no indoeuropeas —incluyendo, por ejemplo, una tan cercana a la romana como la etrusca—, comparten la idea de los mitos creacionistas del universo, ¿por qué los romanos no lo hacen? Este tipo de ausencias son tan importantes para conocer la historia como las presencias.

Una posible explicación de la investigación tradicional para esta pregunta se basó en la idea de que aquellos primeros romanos sí tuvieron mitos cosmogónicos, teogónicos y antropogónicos, pero los olvidaron. La transmisión oral hizo que, en algún momento, esos mitos comunes se perdieran y que las generaciones sucesivas no fuesen capaces de plasmarlos por escrito. Realmente es una explicación lógica, o eso puede parecer a primera vista. Pero entonces tendríamos que explicar qué ocurrió exactamente para que, en este caso tan particular, los propios romanos se olvidaran de sus orígenes. ¿Acaso estaban tan enfrascados en la guerra que no pudieron mantener su legado? ¿Eran estos mitos parte de una cultura romana de «clase baja»que no ha dejado rastro? ¿Sucedió algún acontecimiento catastrófico que enterró la memoria de su propio pasado? ¿Eran demasiado prácticos para mantener viva su tradición y terminaron prefiriendo la historia al mito? Realmente, ninguna de estas ideas parece propia de la idiosincrasia romana.

Hoy en día, a pocos convence esta teoría u otras similares que han llegado a afirmar que los primeros romanos directamente no tenían dioses. Según esta hipótesis, serían un pueblo que solo consideraba la existencia de estructuras difusas y etéreas de conceptos divinos sin forma física o nombre. Por supuesto, estas ideas, basadas en interpretaciones erróneas de términos latinos como numen —poder o fuerza divina—, están superadas y desmentidas por la investigación actual. Nuestra respuesta está más cerca de lo que pensamos.

Aceptemos como premisa, por tanto, que los romanos no contaban en un primer momento con relatos que mostraran a sus semejantes cuál había sido el origen del cosmos. Pero, ¿y los dioses y los humanos? ¿Realmente no se planteaban de dónde venían? Lo cierto es que sí lo hacían, pero, a diferencia de otras culturas, la romana no trató de verse como la generadora del mundo. La cronología griega u otras como la judía tenían en común que pensaban en el origen del mundo como en un acontecimiento relativamente cercano a su propio presente, no más de unos cientos de años en el pasado. Los romanos, por el contrario, pensaban, incluso antes de tener amplios contactos con el mundo griego, que largas épocas les separaban del comienzo de los tiempos. Muchos otros habían poblado la tierra antes que ellos; tanto era así que consideraban que habían llegado a desarrollarse muy tarde como pueblo, aunque esto realmente no era algo que les preocupara demasiado.

Estas ideas, que podemos extraer tanto de la propia tradición posterior como de los restos arqueológicos de sus tiempos más remotos, parecen apuntar hacia una mentalidad en la que no era importante preocuparse de cómo había surgido el mundo, de dónde procedían los dioses o si acaso había existido realmente un comienzo y los dioses tenían un origen o todo era eterno e inmutable. Ellos, conscientes de que estos conceptos escapaban a su conocimiento, centraron sus esfuerzos en explicar el origen, no del género humano, sino de algo mucho más cercano: la estirpe de los romanos.

Todo esto nos lleva a matizar, ahora de una manera mucho más informada, la idea que habíamos planteado antes: los romanos sí tuvieron mitos, pero los suyos eran diferentes a los de los demás. No tuvieron poetas como Homero y Hesíodo y no se centraron en el origen universal de las cosas, sino en el de un pequeño pueblo que, aunque había llegado mucho más tarde que el resto, estaba destinado a ser fundamental en la historia del mundo.

Desde los albores de su existencia como civilización, los romanos tuvieron muy claro que su papel tenía que ser, necesariamente, trascendental y transformador. No en vano se consideraban a sí mismos descendientes de los dioses a través de Eneas el dárdano, hijo de Venus, que tras la destrucción de la ciudad de Troya surcó el mar hasta llegar al Lacio (Latium, en latín), la tierra prometida en la que nacería la nueva estirpe romana. Desde la ciudad de Lavinio (lat. Lavinium), en la que se habían mezclado los recién llegados troyanos y los indígenas latinos, partió años después su hijo Ascanio para fundar su propia ciudad, Alba Longa, como lo había hecho su padre. Alba Longa estaba destinada a ser la cuna de una lista de reyes —inexistente o muy reducida en las primeras versiones del mito— que, descendiendo a través de la línea de sangre troyana, llegaría a alumbrar a dos gemelos: Rómulo y Remo. Ellos, hijos de la vestal Rea, violada por el dios Marte, serían finalmente los fundadores de la ciudad que dominaría el mundo durante más de mil años: Roma.

De este pequeño resumen del origen del cosmos romano podemos extraer que los romanos estaban tremendamente orgullosos de dos conceptos fundamentales. El primero era ser descendientes directos de los dioses. Por un lado, de Venus, madre de Eneas, y por el otro de Marte, padre de Rómulo. Y es que, como ya hemos podido comprobar, ellos se consideraban inferiores o menos desarrollados que otros pueblos en algunos aspectos por su tardía llegada al mundo, pero si por algo destacaban era por su piedad y su religiosidad para con los dioses. Así lo expresó el gran orador Cicerón a mediados del siglo I a. C.

Quam volumus licet, patres conscripti, ipsi nos amemus, tamen nec numero Hispanos nec robore Gallos nec calliditate Poenos nec artibus Graecos nec denique hoc ipso huius gentis ac terrae domestico nativoque sensu Italos ipsos ac Latinos, sed pietate ac religione atque hac una sapientia, quod deorum numine omnia regi gubernarique perspeximus, omnis gentis nationesque superavimus.

Aunque podemos, senadores, tenernos toda la estima que queramos, sin embargo, no hemos superado a los hispanos en número, ni a los galos en fuerza, ni en astucia a los cartagineses, ni en artes a los griegos ni, por último, a los propios ítalos y latinos en ese sentimiento tan característico de identidad nacional de su pueblo y su tierra; pero hemos superado a todos estos pueblos y naciones en piedad y religiosidad, y en este último conocimiento: hemos comprendido que todo se rige y se gobierna por voluntad divina.

(Cicerón, Sobre la respuesta de los arúspices 19)

Y más allá de la altísima estima religiosa que tenían los romanos de sí mismos, algo que vamos a seguir comprobando sobradamente de aquí en adelante, el segundo concepto fundamental que se destila de sus orígenes míticos es que se tenían por un pueblo diverso, llegado desde diferentes lugares de la tierra para terminar formando lo que acabaría siendo la ciudad de Roma. No se jactaban de pertenecer a un lugar desde tiempos inmemoriales, puesto que toda su historia legendaria se basaba en la migración de un pequeño grupo de troyanos exiliados que, guiados por Eneas, lucharon contra todo tipo de adversidades en el mar para conseguir llegar a un lugar mejor en el que poder vivir. Allí se mezclaron con los pueblos de la zona, como los latinos, generando fuertes vínculos de hermandad que se mantendrían en el tiempo.

Pero su diversidad no acabó ahí. Al fundar Roma, Rómulo se encontró con un problema poblacional que supo resolver permitiendo la llegada de gente de muchos otros lugares hasta la zona del asylum —de donde procede nuestra palabra asilo, que apela al sentimiento de amparo y protección hacia otras personas—, una vaguada que hoy ocupa grosso modo la Piazza del Campidoglio y que unía las dos cimas del monte Capitolio. Al menos, así es como les gustaba a los romanos retratar sus propios orígenes, incluso concediendo que la mayoría de los que aceptaron la llamada del rey romano eran, como cabía esperar, bandidos, exiliados y esclavos fugados que buscaban empezar de cero en un nuevo lugar. Así fue como gentes de muy diversa condición fueron capaces de unirse para generar algo nuevo y diferente. Esa era la grandeza que los propios romanos veían en sí mismos.

Hemos establecido que los primeros romanos no valoraban demasiado la procedencia de una persona, lo cual está muy relacionado con su desinterés por conocer los orígenes remotos de aquellos que habían existido antes que ellos, esos primeros humanos que habían nacido directamente de la tierra. Son este tipo de conocimientos arcaicos los que, transmitidos incluso de forma inconsciente de generación en generación, dejan un poso de conocimiento que se mantiene a través del tiempo. Así, en latín, la expresión terrae filius —hijo de la tierra—, se empleaba no para designar un origen milenario y venerable, sino para nombrar a un desconocido, alguien cuyo origen era incierto.

LOS DIOSES CIUDADANOS

A diferencia de los mitos griegos, centrados en los orígenes universales, los de los romanos eran, como hemos comprobado, mucho más humanos. El origen que les interesaba era el de la ciudad y los ciudadanos. Aun así, la épica que muestra la raíz legendaria del pueblo romano no tiene nada que envidiar a la de cualquier otra civilización. No fueron los primeros en creer que su historia era la del pueblo elegido por los dioses, que les habían guiado hasta la tierra prometida. Lo que sí es cierto es que el paso de los siglos terminaría por darles la razón, a los romanos y a sus dioses.

Unos dioses a los que estos primeros romanos rendían culto sin preocuparse tampoco de cuándo habían surgido o de cómo eran sus vidas antes de recibir la veneración por su parte. De hecho, el dies natalis —día del nacimiento— de las divinidades romanas se celebraba cada año en el día de la dedicatio —inauguración— del templo en el que se les comenzaba a rendir culto. Así, los romanos conmemoraban el nacimiento del dios Marte el día 1 de marzo, momento en el que, según la tradición, había sido establecido su culto por parte del rey Rómulo, dando inicio al año arcaico. Los dioses se convertían así en verdaderos ciudadanos romanos, divinos y superiores a todos los demás, pero integrados en la vida diaria de la sociedad.

Marco Terencio Varrón escribió a mediados del siglo I a. C. la que está considerada su obra cumbre: Antiquitates rerum humanarum et divinarum —Antigüedades humanas y divinas—. Este gran erudito romano dividió su trabajo en veinticinco libros sobre la res humanae y dieciséis dedicados a la res divinae. La obra era un espectacular compendio de conocimiento sobre los humanos, sus vidas, costumbres, sus ciudades, pero también sobre los dioses, sus ritos, los sacerdotes, las festividades sagradas y la religión en general.

Por desgracia, como podrás intuir por el uso de la forma verbal en pasado, este enorme compendio de conocimiento, que nos habría ayudado a comprender mucho mejor la antigua Roma, se perdió muy pronto, sin que se conserve ninguna copia en la actualidad. Aun así, podemos reconstruir algunos de sus fragmentos a través de citas de otros autores, especialmente en la obra De civitate Dei contra paganos —La ciudad de Dios contra los paganos— del apologeta cristiano de finales del siglo IV y principios del V Agustín de Hipona.

Iste ipse Varro propterea se prius de rebus humanis, de divinis autem postea scripsisse testatur, quod prius extiterint civitates, deinde ab eis haec instituta sint […] Varronis igitur confitentis ideo se prius de rebus humanis scripsisse, postea de divinis, quia divinae istae ab hominibus institutae sunt, haec ratio est: «Sicut prior est, inquit, pictor quam tabula picta, prior faber quam aedificium: ita priores sunt civitates quam ea, quae a civitatibus instituta sunt».

Este mismo Varrón afirma haber escrito primero sobre las cuestiones humanas y después sobre las divinas porque primero existieron las ciudades, después lo que estas instituyeron. […] La justificación que ofrece Varrón cuando afirma haber escrito en primer lugar sobre las cuestiones humanas y después sobre las divinas en cuanto que las divinas fueron instituidas por humanos, es la siguiente: «Así como el pintor, dice, es anterior al cuadro pintado y el constructor anterior al edificio, del mismo modo las ciudades son anteriores a sus instituciones».

(Agustín de Hipona, La ciudad de Dios contra los paganos VI, 4

= Varrón, Antigüedades humanas y divinas fr. 5B)

Como vemos, incluso para un romano piadoso y tradicionalista como Varrón, los dioses, y especialmente sus cultos, deben surgir necesariamente de los mortales que los instituyen en las ciudades. No obstante, no debemos pensar que Varrón está tratando de decirnos que los dioses no son más que productos de la imaginación y de la necesidad de los humanos. Se refiere tan solo a los cultos y a las ideas que los romanos tenían de esos dioses inmutables. Por lo que a ellos concernía, las divinidades podrían haber estado ahí siempre, pero solo cobraban importancia desde el momento en que las descubrían por las necesidades que se les presentaban en el día a día.

Por supuesto, Agustín tan solo citaba a Varrón para desacreditar sus ideas de forma tajante, dado que este autor cristiano pertenecía a la única religión verdadera, en la que el creador del universo tenía un valor supremo y era quien inspiraba a los ciudadanos y no al contrario. Pero no nos adelantemos, que ya tendremos tiempo de hablar de las ideas de Agustín.

Los mitos originalmente romanos, ahora ya podemos verlo con claridad, tienen como protagonistas a los propios romanos y como punto central la fundación de la ciudad eterna: Roma. Estas son las leyendas que fueron transmitiéndose a través de los siglos; primero de boca en boca y más adelante, seguramente ya desde el siglo IV y especialmente en el III a. C., fijadas en los volúmenes de papiro. Las distintas versiones del mito fundacional romano, que divergen ampliamente en elementos importantes de la trama, por fin llegan a un mismo desenlace: el rito fundacional de Rómulo.

El nuevo rey ordenó que se excavara un pozo en la zona que posteriormente sería conocida como Comitium, en pleno Foro Romano. En él se depositaron, según cuenta Plutarco (Vida de Rómulo 11), todos los productos que eran buenos y necesarios por ley y naturaleza —en definitiva, las ofrendas del mundo natural y humano— para consagrar la nueva ciudad. Después, cada uno de los que allí estaban reunidos echó un puñado de tierra traída de sus lugares de procedencia para después mezclarlas y formar una nueva tierra estable basada en la unión de todas ellas. Ese pozo era conocido como mundus, literalmente ‘el mundo’, el punto central, pero no del universo, sino de la nueva civilización que se acababa de crear. Aquel era el único «génesis»que importaba realmente.

A su alrededor se fue desarrollando en los siglos posteriores el área más importante de toda Roma, el Foro, centro de la vida política, social y religiosa de la ciudad. Junto al mundus se situaron los rostra —la tribuna de los oradores— y otros elementos fundamentales como el miliarium aureum, de Augusto, que representaba el punto central no ya de la ciudad, sino de todo el sistema viario del Imperio romano. No es de extrañar que, durante el Imperio, el mundus, que constituía también un punto de conexión fundamental con la tierra y el inframundo, fuera realzado con una estructura monumental superior conocida como Umbilicus Urbis, el ombligo de la ciudad. Este nombre era análogo al llamado ὀμφαλός —ónfalo— de Delfos, la roca que, en la tradición mitológica griega, había tragado Cronos creyendo estar devorando a su hijo Zeus. Este, ya convertido en el soberano de los dioses, la colocó en el lugar que, se decía, era el centro del mundo. Delfos lo fue para los griegos y ahora los romanos demostraban que esa misma esencia se encontraba en Roma.

Romanae spatium est urbis et orbis idem.

El espacio de la urbe romana es el mismo que el del orbe.

(Ovidio, Fastos II, 684)

Solo entonces, Rómulo, Urbis conditor —fundador de la Ciudad—, unció al arado con reja de bronce un buey y una vaca blancos[1] para trazar el sulcus primigenius, el primer surco que marcaba el pomerium —el recinto sagrado de la ciudad— en un solemne ritual de origen etrusco que protegía y separaba para siempre la nueva fundación del terreno profano del exterior. Por otra parte, calificar de primigenius aquel surco en la tierra denotaba una idea clara: no había nada antes que aquello y, si lo hubiera, no importaba en absoluto.

Dentro del pomerium de la ciudad se instituyó el culto y la veneración a los diferentes dioses romanos. Este recinto sagrado, cuya forma original no está totalmente clara —algunos autores clásicos indican que se trataba de un círculo y otros de un cuadrado—, no se correspondía con el trazado de las murallas, puesto que estas ofrecían una protección terrena y aquel una celestial. Los romanos pensaban que el límite original instituido por el rey Rómulo rodeaba el monte Palatino, y quien más adelante fuera corregente de la ciudad, Tito Tacio, lo extendió al monte Capitolio y a la zona de lo que, tiempo después, sería el Foro Romano.

Los sucesivos reyes ampliaron el recinto sagrado de Roma para ir acomodando en él nuevas áreas por las que la ciudad se expandía según avanzaban los años. Cuando la monarquía romana fue abolida, en el año 509 a. C. —una época que empieza a abandonar la senda del mito para tomar la de la historia—, se encontraban dentro del pomerium las colinas del Quirinal, el Viminal y el Esquilino. Con el paso del tiempo fueron varias las ocasiones en las que se ampliaron los límites sagrados. Podían hacerlo los generales victoriosos que habían conseguido agrandar, en una lectura estrictamente geográfica, los límites del Imperio. De ese modo se reflejaba en la ciudad el crecimiento territorial que existía más allá de ella. Sabemos que este fue el caso del general Sila y tal vez Augusto lo hiciera también, aunque no está del todo claro por no ser fiable la fuente que lo menciona, la llamada Historia Augusta. Al fin y al cabo, la expansión del pomerium era un hito que seguramente Augusto habría anotado con satisfacción en sus memorias políticas, las Res gestae.

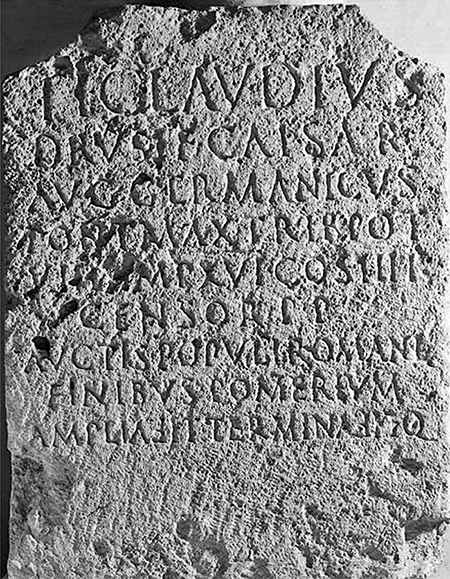

Sabemos con certeza que, durante el periodo imperial, Claudio —en el año 49— y Vespasiano —en el 75— ampliaron el recinto sagrado y, de nuevo, la dudosa y tardía Historia Augusta apunta que también lo hicieron Nerón, Trajano y Aureliano. Fuera así realmente o no, lo que sí parece seguro es que se respetaba siempre la idea de la ampliación territorial, quedando incluso grabado en piedra con una fórmula, como esta de época del emperador Claudio:

Cipo de la ampliación del pomerium ordenada por el emperador Claudio. Museos Vaticanos, Ciudad del Vaticano (© Musei Vaticani).

TI(berius) CLAVDIVS

DRVSI F(ilius) CAISAR

AVGVSTVS[…]

AVCTIS POPVLI ROMANI

FINIBVS POMERIVM

AMPLIA IT TERMINA

IT TERMINA ITQ(ue)[2]

ITQ(ue)[2]

Tiberio Claudio César Augusto, hijo de Druso [titulatura]

habiendo aumentado los límites del pueblo romano,

amplió y definió el pomerium.

(Inscripción de un cipo del pomerium —fragmento— 49 d. C.

Corpus Inscriptionum Latinarum VI, 40852)

Claudio hizo disponer más de cien de estas inscripciones que delimitaban cada uno de los puntos en los que el pomerium cambiaba de dirección. Así se marcaba el trazado exacto que debía respetarse como terreno sagrado sobre el que nadie podía construir. Vespasiano añadió algunas nuevas inscripciones y Adriano restauró otras tantas en el año 121, lo que demuestra la piedad de estos emperadores que siempre trataron de hacer respetar escrupulosamente los límites sagrados de Roma. Y aunque no conocemos el recorrido exacto del pomerium en los diversos periodos, es posible hacerse una idea de lo que llegó a ser puesto que, entre los años 271 y 275, el emperador Aureliano ordenó construir una nueva gran muralla para defender Roma que, probablemente, seguía el trazado que marcaba el pomerium en aquella época.

Es interesante reseñar la diferencia que siempre tuvo, al menos hasta finales del siglo III, el trazado amurallado de la ciudad respecto al del recinto sagrado. Como ejemplo paradigmático, a pesar de que la población se había extendido al monte Aventino mucho antes, esta zona de Roma no entró a formar parte del pomerium hasta la reforma del emperador Claudio. En el interior del recinto sagrado no podían establecerse cultos religiosos dedicados a divinidades extranjeras, mientras que sí podían levantarse este tipo de santuarios dentro de la zona amurallada. Tendremos tiempo más adelante de hablar de la llegada de cultos extranjeros a Roma y de cómo algunos de ellos consiguieron introducirse directamente en el corazón de la ciudad en circunstancias muy especiales.

Y, aun así, todos estos esfuerzos por mantener una impresionante rigurosidad religiosa a punto estuvieron de no materializarse, puesto que la nueva población de la Roma de Rómulo seguía teniendo un grave problema. Sin un número suficiente de mujeres, la gran gesta de su fundación podría no durar más de una generación. Aquí es donde, por primera vez, entra en acción la mujer como pseudoprotagonista en una historia de hombres. Una ginecogonía a la romana, si me permites el término. En definitiva, la romana era una sociedad falocéntrica que, por otra parte, tenía a la mujer en alta estima a su manera, pues eran las matronas romanas las únicas que podían engendrar nuevos hombres que sirvieran a la res publica.

El mito cívico que narra cómo se solucionó el problema es bastante conocido, pienso, por haber sido reproducido en diversas ocasiones por pintores modernos y por su desarrollo, que seguramente —desde nuestra mentalidad del siglo XXI— nos resulta chocante. Se trata del famoso rapto de las sabinas.

Durante la fiesta de las consualia, dedicadas a agradecer al dios Conso la protección del grano almacenado de la cosecha, los romanos invitaron a diversos pueblos vecinos que llegaron en masa a Roma para disfrutar de una jornada festiva. Pero, más allá de la fiesta, Rómulo había planeado secuestrar a todas las mujeres que pudieran para casarse con ellas y engendrar herederos para la estirpe romana. Y así lo hicieron. A la señal del rey, cada romano tomó a una mujer mientras los hombres sabinos, desarmados, huían de allí temiendo que los capturaran también a ellos para luego matarlos.

El destino de aquellas mujeres —seiscientas ochenta y tres, según la tradición clásica— tendría que ser resignarse, sumisas, a su nueva condición de mujeres de Roma, que generosamente les había sido «otorgada»por los romanos. Felicidad, y no vergüenza y humillación, era lo que deberían sentir aquellas mujeres. Los sabinos, por su parte, trataron de rescatarlas enfrentándose a los romanos, hasta que Hersilia, la nueva esposa de Rómulo, se colocó entre los dos bandos y, para no perder ni a su padre ni a su nuevo marido, en un gesto de valor y piedad totalmente mitificado, aceptó su situación, quedándose en Roma para perpetuar su estirpe. Esta leyenda no solo muestra, una vez más, el orgullo del pueblo romano ante la mezcla de gentes de la que provenían, sino que además funciona como mito moralizante para entender el matrimonio y la creación de los vínculos familiares en la sociedad romana. Así, las mujeres romanas comprendían desde pequeñas cuál habría de ser la forma correcta de comportarse en su vida.

Pero dejemos ya de hablar de hombres y mujeres, seres mortales, en definitiva, que están por debajo de las divinidades. ¿De dónde habían surgido los dioses que les gobernaban y que, según el propio mito, habían generado la nueva estirpe romana?

Para resolver esta pregunta tenemos que comprender un concepto fundamental, aplicado en la religiosidad romana, que podríamos extrapolar también a muchos otros campos del saber de la antigua Roma. Se trata de la ortopraxis, el conocimiento religioso basado en la experiencia y no en la fe y sus dogmas. Para los romanos, que los dioses hubieran surgido en algún momento anterior a ellos no era de su incumbencia. Como ya nos había adelantado Varrón, el culto a los dioses es siempre posterior a la propia ciudad y, como tal, solo el tiempo permite conocer mejor a esos dioses, y no una revelación dogmática.

Para un romano, el conocimiento total y último de los dioses era simplemente una quimera. Seguramente muchos pensarían que saber todo lo necesario sobre las divinidades les pondría las cosas mucho más fáciles a la hora de rendirles culto. Pero, como veremos, en la mayoría de los rituales religiosos romanos la sencillez brillaba por su ausencia.

Adentrándonos un poco más en esta idea, al referirse al conocimiento sobre los dioses, Varrón vuelve a aclararnos que ese conocimiento debe servir para identificar a qué divinidad es más beneficioso dirigirse en cada momento. Del mismo modo que de un médico lo que necesitamos, por encima de todo, no es saber su nombre sino sus conocimientos curativos —explica Varrón en boca, una vez más, de Agustín (La ciudad de Dios contra los paganos IV, 22)—, lo que nos resulta provechoso de una divinidad es saber en qué puede ayudarnos. Tanto era así que en las plegarias a los dioses, más allá de los dei certi et sempiterni —los dioses eternos y con una función definida—, los romanos solían incluir la coletilla sive deus sive dea —ya seas dios o seas diosa—. Así se aseguraban de que sus peticiones llegaran a oídos de las divinidades apropiadas, incluso si uno había olvidado mencionar a alguna de ellas o —y esto será muy importante de aquí en adelante— si se trataba de una divinidad de la que los romanos todavía no tenían constancia.

Ese es el conocimiento de los dioses que les importaba a los romanos piadosos. En ningún caso debemos pensar en las leyendas de la mitología griega, pues entraríamos en conflicto con lo que representaban la moral y la mentalidad religiosa romanas. De hecho, con el paso de los siglos, especialmente a partir del III a. C., fueron llegando a oídos de los romanos los diversos relatos que formaban los mitos teogónicos griegos. En ellos, unas generaciones de dioses engendraban a las siguientes, el mundo divino y el terreno se entremezclaban continuamente y había escenas más representativas de las pasiones humanas que de la rectitud divina. Todas estas leyendas, desde un primer momento, generaron una evidente repulsión en la sociedad romana, que las veía como exageraciones improcedentes y superstitiosas. Y como ya habrá tiempo de explicar todo lo referente a la superstitio romana, baste ahora decir que este concepto que acabo de emplear no tenía exactamente el mismo significado para ellos que para nosotros, pero no te equivocarás si le otorgas una connotación despectiva y poco apropiada (▶ pág. 173).

Es innegable que los mitos griegos —y también los etruscos— terminarían influyendo de una forma u otra en el pensamiento religioso romano con el paso de los siglos, pero, en general, estas leyendas eran vistas en Roma como un mero divertimento, una forma poética de entretener tanto a los mortales como, incluso, a los propios dioses. Y a los que defendían las posturas más estrictas de la moral religiosa, como Varrón, poco les importaban las ficciones indignas que los poetas quisieran inventar sobre los dioses. Una actitud, por otra parte, compartida por historiadores griegos de recta metodología que, como Tucídides, criticaban la ambigua moral de los poetas que embellecían, o directamente inventaban, lo que escribían. Que la verdad no te estropee una buena historia, que diríamos hoy en día. También filósofos como Jenófanes de Colofón, de la escuela de Mileto, habían criticado ya en el siglo VI a. C. las ideas de Homero y Hesíodo escribiendo, como lo haría siglos después Varrón, que los humanos quieren pensar que los dioses son como ellos y por eso los moldean, ayudados por los poetas, a su imagen y semejanza. Y continúa con el siguiente ejemplo: si los bueyes, los caballos o los leones tuvieran capacidad para contar las historias de sus dioses, aquellos tendrían cabeza y cuerpo de buey, caballo y león, respectivamente.

LOS NUEVOS MITOS

Pero, a pesar de estas voces discordantes —incluso en el mundo griego clásico— los mitos terminaron por calar, tanto que los romanos comenzaron a interesarse por escribir sus propias versiones de los orígenes del cosmos. Pero lo hicieron, eso sí, muchos siglos después de haberse desarrollado como sociedad, cuando ya dominaban prácticamente todo el Mediterráneo. Tal vez nos resulte extraño pensar en mitología dentro de una sociedad que ya había evolucionado durante varios siglos. Una sociedad que había sido capaz de conquistar grandes territorios y que había unificado un imperio territorial que generaría una gran globalización social y mercantil alrededor del Mare Nostrum. Una sociedad tan avanzada no debería crear mitos, ¿o sí?

Al fin y al cabo, como sabemos, los romanos primigenios ya habían creado los suyos propios. ¿Por qué no añadir algunos nuevos en consonancia con una mentalidad más abierta, influida por otras culturas? ¿Acaso no se crean en la actualidad relatos de ficción en forma de novelas, incluso basadas en la antigua Roma? Los romanos, especialmente a partir del siglo I a. C., adaptaron y reelaboraron las bases de los mitos importados para dar forma a unos nuevos que fueran más fácilmente tolerados por la mayoría. No se trata, por supuesto, de una simple labor de traducción y copia —retomaremos este tema más adelante (▶ pág. 81)—, sino que existe un trabajo mucho más profundo de interpretación e interconexión.

A modo de ejemplo, es interesante conocer el caso del monstruo Caco, un gigante que atemorizaba desde su cueva en el monte Aventino, decorada con cabezas humanas, a los pastores que habitaban la zona antes siquiera de que Roma fuera fundada. Un día pasó por allí Hércules con el rebaño de bueyes que le había arrebatado a Gerión en su décimo trabajo. Se echó a descansar junto al monte Palatino y Caco aprovechó para robarle varios animales arrastrándolos del rabo hasta su cueva para que sus huellas, al ir en la dirección contraria, no delataran el hurto. Cuando Hércules despertó y descubrió lo que había ocurrido, fue a la cueva y se enfrentó al monstruoso ser. Y a pesar del fuego que expulsaba Caco por la boca, Hércules consiguió darle muerte, liberando a aquellas gentes de su tiranía. En su honor se levantó un altar y así comenzó la veneración a Hércules en Roma.

Esta leyenda, que imbricaba el mito de los doce trabajos de Hércules con la ciudad de Roma y permitía explicar el origen mitológico del culto a este dios, es el ejemplo perfecto de esta reinterpretación de las leyendas griegas para enlazarlas con el contexto romano. Así también se explicaba el origen del Ara Máximade Hércules —que actualmente se encuentra cerca de la famosa Bocca della Verità, bajo la iglesia de Santa María in Cosmedin— y su relación con el Foro Boario, el mercado de ganado de la ciudad. Probablemente, antes de la invención de esta leyenda, Cacoy su hermana Cacaserían seguramente unas antiguas divinidades itálicas relacionadas con el fuego, lo que revela la influencia del elemento local en estos nuevos mitos romanos, que los hacía fácilmente distinguibles de los extranjeros. Aun así, el nuevo mito reinterpretó el papel de Caco para representarle como un ladrón de ganado, un concepto con el que quedaría fosilizado hasta nuestros días en la asociación del término caco con el sentido de ladrón astuto.

En cualquier caso, los nuevos mitos no llegaron a suponer un desarrollo teológico en sí mismos. Es decir, los conceptos religiosos de los romanos no cambiaron ante la adopción de estas leyendas en el ámbito social. Este tipo de ideas dogmáticas eran más propias de otras religiones, aquellas que basaban su conocimiento de la divinidad en la revelación de un libro sagrado.

Entre los autores romanos hay que destacar especialmente a Ovidio, con el comienzo de sus Metamorfosis, la sexta bucólica de Virgilio o Lucrecio con su De rerum natura. Todos ellos, desde sus diferentes visiones, entregaron a los romanos más letrados —ahora sí— sus propias cosmogonía, teogonía y antropogonía. Algunos de estos nuevos mitos fueron creados desde una perspectiva más tradicional, como la de Ovidio. Comenzó sus Metamorfosis con la teoría de la creación del mundo a partir del caos, como ya hiciera Hesíodo, aunque el poeta romano lo entendía no como un vacío, sino como una masa informe, enmarañada y estéril sobre la que se amontonaban las cosas mal ensambladas. Solo entonces un dios, quien quiera que fuese ese fabricator mundi, el constructor del mundo —asimilado con el Demiurgo, el poder último y universal del pensamiento platónico—, separó el cielo de la tierra y la tierra de las aguas y todos ellos los pobló de animales.

Sanctius his animal mentisque capacius altae

deerat adhuc et quod dominari in cetera posset:

natus homo est, sive hunc divino semine fecit

ille opifex rerum, mundi melioris origo,

sive recens tellus seductaque nuper ab alto

aethere cognati retinebat semina caeli.

Quam satus Iapeto, mixtam pluvialibus undis,

finxit in effigiem moderantum cuncta deorum.

Faltaba todavía una criatura más noble, dotada de más alto entendimiento, que fuera capaz de dominar al resto: nació el ser humano, ya sea porque lo crease de una semilla divina el artífice de todas las cosas, como origen de un mundo mejor, ya sea porque la tierra recién creada y recién desgajada del alto éter retenía semillas del cielo, nacido junto a ella. El hijo de Jápeto [Prometeo] modeló la tierra, mezclada con agua de lluvia, a imagen de los dioses que todo lo gobiernan.

(Ovidio, Metamorfosis I, 76-83)

Lucrecio, por otra parte, escribió Sobre la naturaleza de las cosas como un tratado que intentaba ir mucho más allá de la idea tradicional de la creación. En el libro quinto se muestra una filosofía naturalista que intentaba explicar el mundo desde un punto de vista alejado de los dioses que, a pesar de existir, tenían mejores cosas que hacer que preocuparse de los humanos. Este pensamiento epicúreo pretendía resaltar la condición perecedera y cíclica del mundo y de todo lo que este contenía. La disertación, más allá de ciertas críticas cristianas que la acusaron de promover el ateísmo, intentaba eliminar el temor humano a la muerte, una de las bases del pensamiento epicúreo. En palabras de Filodemo de Gadara, escritas en un rollo de papiro hallado en estado carbonizado en la Villa de los Papiros de Herculano:

Ἄφοβον ὁ θεός,

ἀνύποπτον ὁ θάνατος

καὶ τἀγαθὸν μὲν εὔκτητον,

τὸ δὲ δεινὸν εὐεκκαρτέρητον

Algo que no causa miedo: la divinidad.

Algo que es indudable: la muerte;

lo que es bueno es fácil de conseguir,

lo que es terrible es fácil de soportar.

(Filodemo de Gadara, Papiro herculanense 1005, col. 5)

Y aunque posturas como la de Filodemo o la de Lucrecio seguramente no eran la norma, o al menos no en el siglo I a. C., las opiniones sobre los orígenes universales relacionados con los dioses eran relativamente variadas en la antigua Roma. Del mismo modo que nosotros mismos atisbamos los cambios en el sentimiento religioso en nuestra sociedad actual con el paso de los años, podemos detectar las variaciones en la percepción cosmológica romana, especialmente con el transcurrir de los primeros siglos de su existencia como civilización y gracias a la llegada de influencias externas. Pero, más allá de lo que hicieran los dioses antes o después del tiempo de los romanos, ¿quiénes eran en realidad aquellas divinidades? Eso es precisamente lo que trataremos de determinar a continuación.

UN MUNDO REPLETO DE DIOSES

Según la tradición romana, Júpiter, soberano de los dioses, asentía con la cabeza cuando tomaba una decisión en firme para demostrar su poder y su voluntad divina. A partir de ese gesto seguro y afirmativo, que llenaba todo con su poder, creían los romanos que había surgido la palabra numen, cuya raíz significa literalmente ‘asentir con la cabeza’ y, de forma figurada, ‘ordenar o mostrar la voluntad’. De ahí que el numen —numina en plural— fuera realmente el poder o la voluntad divina de los dioses romanos.

En la antigua Roma existían numerosísimas divinidades a las que venerar. Tantas, seguramente, como acciones se podían realizar. Petronio, en el Satiricón, una de las novelas satíricas más antiguas que se conocen, escribió con sorna:

Nostra regio tam praesentibus plena est numinibus, ut facilius possis deum quam hominem invenire.

Nuestra región está tan poblada de divinidades que resulta más fácil encontrarse con un dios que con un hombre.

(Petronio, Satiricón 17, 5)

Los romanos piadosos, que respetaban la religión de la forma apropiada, veían en cada acción que emprendían y en cada momento la necesidad de solicitar la protección de los dioses y su aprobación, y era importante saber a qué divinidad dirigirse. De ahí que existieran poderes divinos tan concretos y peculiares como Bonus Eventus, protector de los buenos momentos; Deverra, la diosa de las escobas que auspiciaba la limpieza ritual y la purificación de templos y hogares; Laverna, protectora de los ladrones; Carna, que velaba por los órganos internos de las personas; Sterculus, el dios del abonado de los campos; Stata Mater, que vigilaba que no se produjeran incendios, o Rediculus, el dios del retorno, que tenía un pequeño santuario en la segunda milla de la Via Appia, donde la tradición marcaba que Aníbal había abandonado su intención de tomar Roma y había decidido regresar a Cartago.

Otros dioses cambiaron su asignación con el tiempo, como Portuno (lat. Portunus), que comenzó velando por las puertas y las llaves y terminó siendo el protector de los puertos fluviales y marítimos. En este caso, el cambio se debió a que las puertas contaban ya con la protección de una de las divinidades más importantes para los romanos: Jano (lat. Ianus),que no solo velaba por los umbrales físicos sino también por los figurados. A él se le invocaba cuando se quería comenzar un nuevo proyecto o al dar algún paso importante en la vida.

El dios Jano se encontraba, por su preeminencia, entre los dioses que la tradición asociaba con los orígenes de Roma. Las divinidades cuyo culto habría establecido Rómulo eran: Jano, Júpiter, Marte —dios de la guerra, pero también protector en general, especialmente de los campos—, Picus—el pájaro picapinos que encontró a Rómulo y a su hermano Remo en la cesta cuando eran bebés, antes de que llegara la loba Luperca—, Fauno —dios de los bosques y de los prados, y antiguo rey de los latinos—, Tiberino —la personificación del poder divino del río Tíber— y Hércules.

A ellos se añadieron después algunas otras divinidades traídas por Tito Tacio, el líder sabino que, tras firmar la paz con los romanos, se convirtió en corregente de Roma junto a Rómulo. Estas fueron: Saturno —dios protector de la siembra y por ello fundamental en una sociedad agrícola—, Ops —diosa de la fertilidad de los campos y esposa de Saturno—, Sol Indiges, Luna, Diana —diosa de la caza—, Vulcano —dios del fuego y los incendios—, Lucina —la que ayuda a dar a luz—, Cloacina —diosa del alcantarillado, especialmente de la Cloaca Maxima de Roma—, Flora y Vortumno —representaciones del ciclo constante de la naturaleza y del cambio—, Summanus —dios de los rayos nocturnos—, Terminus —protector de los límites y las fronteras—, Vediovis —una divinidad poco conocida relacionada tal vez con el inframundo o con Júpiter—, los lares —protectores del hogar— y su madre, Larunda.

Gracias a todos ellos y a sus asignaciones podemos comprobar que la sociedad romana primitiva estaba fuertemente relacionada con el cultivo de los campos, el ciclo de la naturaleza y el hogar, elementos que dieron lugar a la nueva fundación. A estas divinidades terminaría por unirse también Quirino, el nombre que tomó el rey Rómulo tras su ascensión a los cielos. Ya fuera así o de resultas de un cruel asesinato —con desmembramiento incluido— como murió, pues son varias las versiones que conservamos de la leyenda, lo cierto es que el primer rey de Roma se unió a los dioses inmortales desde aquel momento, contando con un templo en el monte Quirinal y siendo una divinidad destacada en la antigua Roma.

EL CICLO DE LA VIDA

Con el paso de los primeros siglos arcaicos de Roma, el número de divinidades siguió aumentando hasta copar todos los aspectos del día a día de los mortales. Tenemos constancia de diversas divinidades que protegían e influían en el desarrollo de la vida humana, incluso en el sentido más literal. Los romanos consideraban que Mutunus Tutunus y Pertunda, las personificaciones del falo —asociado con Fascinus y Príapo— y de la penetración, respectivamente, bendecían la unión sexual, que era propiciada a su vez por Subigus —someter o poner debajo—, por Inuus —de ineo, entrar— y Prema —de primo, empujar—. Jano, en su advocación de Consivius —el que siembra— era el responsable de velar por el momento de la concepción. Liber permitía que se liberara el esperma que Saturno guiaba para sembrar la semilla —semen— que Libera, la esposa de Liber, recibía en el cuerpo femenino.

Las mujeres ofrecían después plegarias a Juno Fluonia—la que fluye o evita el flujo— para que no se produjera el ciclo menstrual, lo que significaría que el embarazo había comenzado. Llegaba entonces el turno de Menaque, en la concepción romana, se encargaba de redirigir la sangre de la menstruación para alimentar al feto, explicando así que no fuera expulsada cada mes durante el embarazo. Una vez que el feto comenzaba a crecer, Vitumnusle daba vida, Sentinusdespertaba sus sentidos y Alemonale protegía y cuidaba durante los meses de la gestación.

Tres eran las diosas que permitían que el parto se produjera en el momento debido, pues solo ellas controlaban el destino de los mortales y la longitud del hilo de su vida: las parcas. Morta, Nona y Decima, nombres especialmente apropiados los de estas dos últimas puesto que eran los meses noveno y décimo[3] de embarazo los únicos propicios para un parto —más o menos— libre de peligros. El momento del parto estaba bendecido por Carmenta, diosa de los nacimientos. A ella se le hacían ofrendas en dos altares diferentes en los que se la veneraba como prorsa —para los nacidos «hacia delante», es decir, de cabeza— y como postverta —para los que nacían «hacia atrás», de nalgas—.Y así eran finalmente Juno Lucina y Júpiter, en la forma de Diespiter —el que trae el día—, quienes traían a los bebés a la luz del mundo, donde los acogía Ops, la tierra. Y durante la noche, incluso en los días siguientes al parto, Candelífera, la luz de una candela, protegía al recién nacido de los espíritus y le ayudaba a tener siempre presente la luz de la vida.

Tras dar a luz, la madre era protegida con la presencia de tres divinidades: Intercidona —el corte de un hacha—, Pilumnus —el golpe de un mortero— y Deverra —el barrido de una escoba—. Se designaba a tres personas para que custodiaran la casa con estos tres elementos y los usaban en el umbral de la puerta para evitar que pudiera entrar en ella Silvano, dios de los bosques —beneficioso de día, pero terrible de noche—, identificado con el miedo a la oscuridad en la naturaleza salvaje. Según Varrón, en palabras de Agustín (La ciudad de Dios contra los paganos VI, 9), esto se debía a que eran elementos que asustarían a esta divinidad, pues el hierro corta los árboles, el mortero muele los granos y la escoba los aparta y no permite que se amontonen. En estos primeros momentos la madre era visitada también por Rumina, la diosa de la leche materna, para que comenzara a alimentar al neonato, y por Potina y Educa, que permitían que este aprendiera a beber y a comer, respectivamente.

Nueve días —inclusivos— después llegaba el dies lustricus, el día en el que se daba nombre al bebé y las parcas lo escribían en su lista y determinaban cuánto tiempo iba a durar su vida. Era el momento en el que se consideraba que el niño realmente comenzaba a vivir. Esto se hacía porque había muchos recién nacidos que no pasaban de los primeros días de vida, por lo que tendía a esperarse un tiempo prudencial para confirmar que superaba esa primera y dura prueba. De ser así, su padre, guiado por la diosa Levana, levantaría al recién nacido y lo acogería en el seno de la familia. En este contexto también participaba la diosa Albana—blanca—, aunque realmente no sabemos qué función tenía. De forma totalmente especulativa y carente de rigor —por una vez— voy a decir que era la diosa de los polvos de talco o, como ha sugerido algún prestigioso y respetado autor —siguiendo en esta momentánea línea jocosa— la responsable de ponerle la cara blanca al padre cuando se enfrentaba a su primer pañal sucio.

A partir de entonces, el bebé dormiría en su cuna, protegida por Cunina. Paventia, por su parte, evitaba que tuviera miedo. El dios Vaticanus le enseñaba a emitir sus primeros lloros y balbuceos —va va— que, a medida que fuera creciendo, se convertirían en palabras, que le enseñaría Farinus, el dios del habla. En concreto, las primeras que dijera las consagrarían sus padres a Fabulinus, y sus primeras frases completas a Locutius.

Agenoriadaba actividad y movimiento a su cuerpo, Mensle dotaba de inteligencia, Numeriale enseñaba a contar, Camenaa cantar, Statilinushacía que se pusiera de pie y Abeonay Adeonale protegían en sus idas y venidas. Los dioses Volumnoy Volumnale infundían buenos deseos, Console aconsejaba, Catius Paterle proporcionaba astucia y Honosel sentido del honor para usarla debidamente. Strenia le otorgaba valory Peloniale ayudaba a repeler a los enemigos. Iuventasle acompañaba en su juventud y Felicitasle aportaba la felicidad que necesitaba en esta época tan conflictiva y llena de fatigas, que eran mitigadas por Fesona. Fortunaaportaba un toque de suerte y, en el caso de los chicos, era Fortuna Barbata quien ayudaba a conseguir que les saliera barba y a ella le dedicaban el primer corte de la misma, símbolo de la transición a la vida adulta. Las chicas consagraban este mismo momento a Fortuna Virgo, que también las ayudaba en el día de su boda. Ambos rezaban a Sculanus y Argentinus, dioses que favorecían la posesión de monedas de bronce y plata que, al fin y al cabo, necesitarían para formar su nueva vida como pareja. Es curioso, sin embargo, que los romanos no veneraran también a un eventual dios Aurinus, que ayudara a conseguir monedas de oro; supongo que porque ellos mismos se darían cuenta de que no había dios capaz de garantizar algo así. Cuando los nuevos novios se desposaban, Fructeseales bendecía para que consiguieran frutos abundantes y Iugantinusunía los nuevos amantes ayudado por Virginense. Stimuladesataba el deseo y Voluptasaportaba el placer, cerrando así de nuevo el ciclo de la vida, protegido siempre por los dioses.

DIOSES SELECTOS

Te habrás dado cuenta de que prácticamente ninguno de todos esos dioses que intervenían en el emocionante viaje vital que acabamos de recorrer figuran entre los más conocidos en la actualidad —ni siquiera para los investigadores—. Estoy seguro de que es la primera vez que oyes hablar de la mayoría de ellos. A muchos romanos les ocurría lo mismo siglos después de haberse establecido su culto, pues no todos eran venerados con la misma intensidad. Con el tiempo, era inevitable que los nombres y las funciones de algunos de estos dioses menores terminaran cayendo en el olvido. En contrapartida, Varrón, además de hacernos llegar esta inagotable lista de divinidades, nos recuerda también los nombres de aquellos que eran considerados los más venerados y reconocibles de la religión romana. La lista, transmitida una vez más por mediación de Agustín, cuenta con un total de veinte nombres:

Ianum, Iovem, Saturnum, Genium, Mercurium, Apollinem, Martem, Vulcanum, Neptunum, Solem, Orcum, Liberum patrem, Tellurem, Cererem, Iunonem, Lunam, Dianam, Minervam, Venerem, Vestam.

Jano, Júpiter, Saturno, Genius, Mercurio, Apolo, Marte, Vulcano, Neptuno, Sol, Orco, el padre Liber, Telus, Ceres, Juno, Luna, Diana, Minerva, Venus y Vesta.

(Agustín de Hipona, La ciudad de Dios contra los paganos VII, 2

= Varrón, Antigüedades humanas y divinas fr. 229)

De estos veinte, la tradición solía elegir a un total de doce, los llamados dii consentes, seguramente los que todos podríamos identificar en mayor o menor medida como los dioses típicos de la antigüedad. Este grupo de divinidades era visto como el consejo divino que arropaba a Júpiter en sus decisiones más importantes, ninguna de las cuales debía tomarse sin un consenso general entre ellos. Fue el poeta Quinto Enio (Anales 240-241) quien, a comienzos del siglo II a. C., recogió por primera vez —que nosotros sepamos— la relación de los doce dioses consejeros: Juno, Vesta, Minerva, Ceres, Diana, Venus, Marte, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Vulcano y Apolo.

Seis diosas y seis dioses formaban este consejo divino tan influido por las tradiciones de otras culturas. Especialmente importantes en este sentido son los doce dioses olímpicos griegos, atestiguados ya en el siglo VI a. C., aunque también existían agrupaciones similares en la tradición etrusca y hasta en la hitita, si bien en ese caso más remoto contaba solo con divinidades masculinas. Aun así, centrándonos en el ejemplo griego, la correspondencia no es exacta puesto que Baco, asimilado al Dioniso griego, no forma parte del consejo romano. Entre los dii consentes es Vesta, la diosa romana del hogar, quien ocupa ese lugar, mientras que Hestia, asimilable a la anterior, suele estar ausente en el grupo griego homólogo.

Todos y cada uno de ellos eran divinidades fundamentales en la antigua Roma. El culto a Vesta, diosa del hogar, estaba ligado a la supervivencia misma de la civilización romana. Marte era el dios guerrero, padre de la estirpe romana y también protector de los campos, por lo que estaba muy relacionado con Ceres, la diosa de la agricultura, que da nombre al cereal, e inicialmente también con Neptuno, dios del agua, que protegía el regadío de los campos. Sin embargo, la relación con el mundo griego terminaría por hacerle dueño de los mares. Mercurio protegía el comercio y a los comerciantes. Minerva personificaba la sabiduría y, aunque quizá también pienses en ella como una guerrera, es posible que la estés confundiendo con Atenea, la diosa griega. Entre los dioses romanos era Belona la que, junto a Marte, representaba la guerra. Venus simbolizaba la belleza y el amor, Diana la caza y la naturaleza, Vulcano el fuego y la fuerza desmedida. Completaban el consejo de dioses Apolo, un dios de influencia totalmente griega muy relacionado con Sol —aunque en Roma era especialmente considerado por su facultad profética—, y la pareja que simbolizaba el matrimonio y la concordia entre los dioses, Juno y Júpiter.

Pero lo que confería a estas divinidades su gran poder era el trabajo en equipo. Desde nuestra perspectiva, influida por el monoteísmo, tendemos a pensar siempre en la divinidad de forma individual. Y no me refiero ya a la existencia de uno o más dioses, sino a concentrar las plegarias en una figura única, ya sea en el dios cristiano, en la Virgen o en algún santo, como patrón de una causa concreta. Los romanos concebían sus plegarias de una forma totalmente diferente a la de este sistema, que podría verse como competitivo. En su idiosincrasia, sería muy raro que alguien realizara un sacrificio a una única divinidad. Lo común sería invocar a varios dioses, que podrían asociarse entre sí para ayudar a resolver un problema concreto. Por ejemplo, Marte era capaz de defender a los mortales del enemigo, ya fuera este humano, un mal que afectara a los cultivos o incluso una enfermedad. Pero si ese mal ya hubiera penetrado en el territorio romano, en los campos o en el cuerpo, sería necesaria la intervención de otros dioses como Terminus, Cereso Esculapio.

Los doce dioses estaban presentes en numerosos aspectos de la vida de los mortales, puesto que eran ellos quienes reinaban sobre las doce esferas concéntricas que componían el universo según las teorías platónicas. Y en ese devenir concéntrico de los astros y de la vida, también se les relacionaba con los signos del zodiaco y con el propio paso del tiempo, medido gracias a los calendarios. Especialmente interesantes en este sentido son los llamados menologia rustica, altares zodiacales agrícolas que cuentan con doce columnas, una para cada mes, dedicadas a describir la duración de los días, las festividades más importantes, los trabajos del campo apropiados para cada momento y, especialmente, las divinidades tutelares de cada mes en correspondencia con los signos del zodiaco.

El sistema zodiacal —del griego ζῳδιακός κύκλος, literalmente ‘ciclo de los animales’—, de origen babilonio, representa el paso del sol durante el transcurso del año, visto desde la tierra a lo largo de la franja que ocupan un total de doce constelaciones bien conocidas por sus nombres latinos: Capricornus, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio y Sagittarius.

Además de los dos menologia rustica en los que aparece esta asociación, el colotianum, en el Museo Archeologico Nazionale di Napoli, y el vallense, hoy perdido, existen otros ejemplos arqueológicos que nos muestran esta misma función. Entre ellos podemos destacar el llamado altar de Gabii del siglo I, hallado por G. Hamilton en el foro de la ciudad romana de Gabii en el año 1792. Este unicum —una pieza para la que no existen paralelos claros— pasó a formar parte de la colección Borghese y después de la napoleónica, terminando finalmente su viaje en el Museo del Louvre, donde está expuesta hoy en día. Este altar de mármol cuenta, en su contorno lateral, con los relieves de los signos del zodiaco acompañados por cada uno de los símbolos representativos de la divinidad tutelar del mes.

Aun así, algunos de los dioses no cuentan con sus distinciones más comunes, como Neptuno o Mercurio que, en lugar de aparecer representados uno con el tridente y el otro con el caduceo, lo hacen con unos delfines y una tortuga alada, respectivamente. Es comprensible, no obstante, pues en casi todos los casos es un animal el que identifica a la divinidad. El caso de Vesta es particularmente interesante puesto que aparece identificada por una lucerna —con el fuego como elemento destacado de Vesta— decorada con la cabeza de un burro. Esta representación remite a una pequeña fábula narrada por Ovidio (Fastos VI, 319-348), en la que, tras una fiesta de los dioses, Vesta se quedó dormida y Príapo —una divinidad con un falo de tamaño grotesco y desproporcionado— aprovechó para intentar violarla. En ese momento el rebuzno del asno del dios Sileno la despertó e hizo huir al dios.

Por otro lado, en la parte superior del altar identificamos las cabezas de los doce dioses con otros atributos, dispuestas alrededor de un círculo central que presenta unas hendiduras cuya función no se ha logrado determinar hasta ahora. Además del tridente y el caduceo aparecen el carcaj para las flechas de Diana y el rayo de Júpiter, así como un pequeño Cupido que simboliza la unión amorosa de los dioses Marte y Venus. El resto de divinidades solo portan báculos. Por desgracia, debido a una restauración moderna, algunas de las cabezas no se corresponden con la realidad del altar, pero comenzando por Cupido, que se identifica bien en la parte superior, encontramos a Marte y Venus —a ambos lados de Cupido— y, en sentido horario, a Júpiter y Juno, Vulcano y Vesta, Neptuno y Minerva —totalmente reconstruida como un hombre barbado—, Mercurio y Ceres, Apolo y Diana.

Altar de los doce dioses de Gabii, vista frontal. Colección Borghese, Museo del Louvre, París (archivo fotográfico del autor).

La ordenación anterior en parejas de dioses no es casual. Aunque no es del todo segura por la falta completa de varias de las cabezas, y a pesar de que se han propuesto otras colocaciones de los dioses, parece posible restituirla de esta manera gracias a que coincide perfectamente con la división de parejas que describe Tito Livio (Desde la fundación de la ciudad XXII, 10, 9). En el año 217 a. C. se realizó un lectisternium, un banquete para las divinidades, en el que se colocaron seis lechos para las seis parejas de dioses antes mencionados. Seguramente, aunque no se comenta con claridad, se trataría de representaciones de sus cabezas colocadas en los lechos y no de estatuas de cuerpo completo, lo que nos recuerda todavía más al altar de Gabii. Este ritual de expiación, que duró tres días, se decretó como medida extrema para pedir ayuda a los dioses en la gran guerra que estaba comenzando contra los cartagineses —la segunda guerra púnica—.

Y, aunque en los años 399 y 326 a. C. ya se habían realizado otros lectisternia con seis divinidades —Apolo y Latona, Hércules y Diana, Neptuno y Mercurio—, el del año 217 a. C. es el primero en la historia romana en la que aparece reflejado un ritual dedicado a los doce dioses consejeros. Es curioso que, en este caso, Hércules quedara claramente apartado del ritual debido a que, poco tiempo atrás —antes del desastre del lago Trasimeno—, se le había invocado para pedir su ayuda contra los cartagineses y no había respondido favorablemente. Para los romanos del momento aquel era un signo claro de que Hércules, como su homólogo fenicio Melkart, se había unido al enemigo.

Es bien sabido que aquella súplica, y otras que comentaremos más adelante, terminarían siendo aceptadas por los dioses, no sin que por ello desaparecieran los tremendos desastres y el sufrimiento propios de las guerras. En todo caso, la victoria romana en la segunda guerra púnica supuso un soplo de aire fresco para la República, que vio cómo su poder se expandía cada vez más con el amparo de los dii consentes.

Sabemos también que en el siglo I a. C. los doce dioses consejeros ya contaban con representación propia en el Foro Romano a través de sendas estatuas de bronce dorado colocadas seguramente en un punto medio del Clivus Capitolinus, la calle principal de subida hacia el monte Capitolio, que discurría por el lateral derecho del templo de Saturno. En ese mismo espacio, en época flavia —último tercio del siglo I— se construyó un pórtico monumental para honrarlos y acoger las estatuas. Allí se mantuvieron hasta, al menos, el año 367, momento en el que Vetio Agorio Pretextato, praefectus urbi de Roma, ordenó que fuera renovado puesto que amenazaba ruina debido al descuido de las tradiciones religiosas por parte del poder imperial, imbricado desde hacía medio siglo con la religión cristiana.

Pero, y creo que a estas alturas lo que voy a decirte no te pillará por sorpresa, esta no era la única asociación de doce dioses que existía en la antigua Roma. Varrón, en su obra Rerum rusticarum, la única suya que hemos conservado completa, menciona a las divinidades veneradas por la gente del campo, que nada tenían que ver con los refinados dioses urbanitas.

Et quoniam, ut aiunt, dei facientes adiuvant, prius invocabo eos, nec, ut Homerus et Ennius, Musas, sed duodecim deos Consentis; neque tamen eos urbanos, quorum imagines ad forum auratae stant, sex mares et feminae totidem, sed illos XII deos, qui maxime agricolarum duces sunt. Primum, qui omnis fructos agri culturae caelo et terra continent, Iovem et Tellurem; itaque, quod ii parentes magni dicuntur, Iuppiter pater appellatur, Tellus terra mater. Secundo Solem et Lunam, quorum tempora observantur, cum quaedam seruntur et conduntur. Tertio Cererem et Liberum, quod horum fructus maxime necessari ad victum; ab his enim cibus et potio venit e fundo. Quarto Robigum ac Floram, quibus propitiis neque robigo frumenta atque arbores corrumpit, neque non tempestive florent […]. Item adveneror Minervam et Venerem, quarum unius procuratio oliveti, alterius hortorum; quo nomine rustica Vinalia instituta. Nec non etiam precor Lympham ac Bonum Eventum, quoniam sine aqua omnis arida ac misera agri cultura, sine successu ac bono eventu frustratio est, non cultura.

Ya que, como se dice, los dioses ayudan a quienes los invocan, primero invocaré no a las musas, como hacen Homero y Enio, sino a los doce dioses consejeros; pero no me refiero a esos dioses urbanos, cuyas imágenes se encuentran en el Foro, adornadas de oro, seis hombres y un número igual de mujeres, sino a esos doce dioses que guían por encima de todo la vida de los campesinos. Primero invoco a Júpiter y a Telus, quienes, por medio del cielo y la tierra, abrazan todos los frutos de la agricultura; y, por lo tanto, como se nos dice que son los padres universales, a Júpiter se le llama «el Padre» y a Telus se le llama «Madre Tierra». Segundo, Sol y Luna, cuyos tiempos conviene tener en cuenta cuando se siembra y se cosecha. En tercer lugar, Ceres y Liber, porque sus frutos son los más necesarios para la vida; porque es por su favor que la comida y la bebida se producen en la granja. Cuarto, Robigus y Flora; porque cuando son propicios, la herrumbre no dañará el grano ni los árboles, y no dejarán de florecer en su tiempo; […] Asimismo ruego a Minerva y Venus, de las cuales una protege el olivar y la otra el jardín; y en su honor se han establecido las vinalia rustica. Y no dejaré de rezar también a Lympha y Bonus Eventus, ya que sin agua el cultivo del campo se vuelve árido y pobre: sin éxito y buen resultado eso es trabajar en vano, no cultivar.

(Varrón, Las cosas del campo I, 1, 5-6)

LA TRÍADA CAPITOLINA

Pero si había una asociación de divinidades que sobresalía en el mundo romano por encima de todas las demás, esta era la tríada capitolina. Podemos vislumbrar que tal vez en los tiempos más arcaicos existiera una tríada compuesta por Júpiter, Quirino y Marte, los dioses que en adelante fueron representados por tres de los sacerdotes más importantes del mundo religioso romano —los llamados flamines maiores—. De ser así, aunque realmente no es más que una conjetura, podrían representar a los tres estamentos arcaicos romanos: Júpiter se asimilaría con los sacerdotes, Quirino con los guerreros y Marte con los agricultores. En cualquier caso, si realmente existió, pronto dio paso al archiconocido trío que nos ocupa.

La tríada capitolina estaba conformada por Júpiter —dios supremo del mundo—, Juno —su fiel esposa y matrona— y Minerva, hija del primero. Esta última era la protectora de ciudades, un papel similar al de la diosa Atenea Poliasaunque en este caso sin relación directa con ella, pues las influencias de esta divinidad romana venían del mundo etrusco. Precisamente, la veneración de este conjunto poderosísimo está atestiguada desde finales del siglo VI a. C., con la llegada al poder de los Tarquinios, la dinastía de reyes etruscos. Y aunque la tradicional aversión de los romanos hacia la monarquía les llevara a situar la construcción del templo en los inicios de la República, fue realmente durante la etapa monárquica cuando comenzó a planificarse, a la manera etrusca, siendo probablemente Tarquinio Prisco quien se comprometiera a edificarlo y Tarquinio el Soberbio quien acometiera su construcción.

El templo contaba con unas impresionantes estructuras de cimentación formadas por enormes sillares de toba que todavía hoy pueden verse en el interior de los Museos Capitolinos de Roma. Sobre ellos se alzaba un imponente edificio de más de cincuenta metros de frente por sesenta de profundidad, una mole gigantesca, especialmente si tenemos en cuenta que fue construido en el siglo VI a. C. En su interior se abrían tres salas de culto compartimentadas para los tres dioses. Juno se encontraba a la izquierda, Minerva a la derecha y en el centro la gran estatua de Júpiter Óptimo Máximo Capitolino presidía la religiosidad romana. El templo fue remodelado en diversas ocasiones tras resultar dañado por incendios a lo largo de la historia romana —considerados sucesos terribles que marcaban la ruptura de la pax deorum—, hasta que el emperador Domiciano, emulando la gesta piadosa de Augusto (▶ pág. 220), lo recubrió de mármol.

En el siglo VI, a pesar de la desaparición total de los cultos romanos, un político llamado Casiodoro dejó por escrito que tan solo con estar de pie «en el alto Capitolio» se podía ver el genio humano en su más elevada expresión (Cartas VII, 6, 1). No obstante, el expolio del templo había comenzado ya en el siglo V con el saqueo, por parte de los vándalos, de las placas doradas que cubrían el tejado y de las decoraciones, también doradas, de las puertas, que mandó desmontar el general Estilicón. En adelante, fue cayendo en la ruina y el olvido, aunque sabemos que en el siglo XV sus restos todavía eran imponentes. Fue en el siglo XVI cuando la familia Caffarelli construyó su nuevo palacio —todavía hoy en pie— sobre sus restos, privándonos para siempre de la vista completa de una de las estructuras más impresionantes del mundo antiguo.

A la tríada capitolina, y especialmente a Júpiter, estaba consagrado no solo el gran templo capitolino, sino la colina entera. El rey de los dioses, antes de contar con su gran templo, ya había recibido culto en el Capitolio. Incluso antes de que los propios romanos se dieran cuenta de ello, su espíritu ya estaba presente en el monte. Según la tradición, fue en su cima donde Rómulo marcó en el suelo el límite sagrado —templum— del primer santuario de culto que se consagró en Roma. Estaba dedicado a Júpiter Feretrius, el que golpea al enemigo. A él dedicó el rey las armas de Acrón, rey de los caeninenses, uno de los pueblos que había acudido junto a los sabinos a la fiesta en la que los romanos raptaron a las mujeres. Rómulo mató en combate al rey Acrón y dedicó a Júpiter los llamados spolia opima en forma de trofeo (lat. trophaion) —un tronco en el que se colocaba la panoplia del enemigo vencido—. Así Rómulo, hijo de Marte, celebró el primer triunfo de la historia romana en las kalendas de marzo del primer año de su reinado, como está recogido en los fasti triumphales, la recopilación de los triunfos de todos los generales romanos desde la fundación de Roma hasta el comienzo del Imperio.

La acumulación de funciones en los dioses más importantes hizo que se desdoblara su personalidad con epítetos que definían la dedicación concreta de la divinidad en cada caso. A Juno se la adoraba como Regina —reina—, Moneta —la que avisa—, Sospita —la salvadora— o Lucina —la que da luz— y a Minerva como Medica, Capta —trasladada o acogida— o Chalcidica —traída de la ciudad de Calcis—, entre otros. Por último, Júpiter como dios más destacado para los romanos, tenía numerosas advocaciones —o epíklesis, si usamos el término griego— asociadas a su nombre. Se le veneraba como Tonans, el que truena y Custos, el custodio, además de la de Feretrius que ya hemos comentado. En otros puntos de Roma también se le rendía culto con epítetos tan variados como Pistor —panadero—, Depulsor —el que expulsa—, Stator —el que se mantiene—, Libertator —el libertador—, Fulgur —el que porta el rayo—, Propugnator —el defensor—, Ultor —el vengador— o Victor —el vencedor—. También se le asociaba a otros dioses con funciones similares como Liber Pater.

Precisamente por esta asociación, hacia el año 493 a. C., en el contexto del conflicto entre patricios y plebeyos, se creó en el Aventino —fuera del pomerium— una nueva tríada paralela formada por Liber, como Júpiter, Ceres en el puesto de Minerva y Libera, surgida como contrapartida femenina de Liber y asociable a Juno. La creación de estas nuevas divinidades como parejas de otras ya existentes fue, de hecho, algo relativamente común en el mundo romano. Encontramos el caso de Fauna a partir de Fauno, Caca a partir de Caco y Cerus en referencia a Ceres.

La tradición dice que esta era la tríada de dioses establecida por y para los plebeyos, cuyas labores solían estar relacionadas con el campo, especialmente en un periodo tan antiguo como este. Estaba modelada a imagen y semejanza de la que formaban los dioses griegos Dioniso, Kore-Perséfone y Deméter, pero también tenía influencias de Zeus Eleutherios, protector de la libertad griega en las guerras médicas, pasando el concepto de libertad al mundo romano de la mano de Liber.

Es evidente que los romanos contaban con una cantidad ingente de divinidades, algunas muy especializadas en pequeños detalles de la vida de los mortales y otras, de gran prestigio, que aglutinaban en sí muchos atributos de importancia. Pero, realmente, todo lo que ya hemos comentado no es más que el producto de la propia recreación que los romanos hacían de sus orígenes y de la interpretación divina que daban a todos los aspectos de su día a día. Pero, ¿pueden los datos arqueológicos aportar información real que contribuya a iluminar los periodos más remotos y oscuros de la historia de Roma? Es momento de que se haga la luz.

UN NUEVO HOGAR

No pasaremos mucho tiempo lejos de Roma, pero para poder llegar hasta ella con una visión de lo que los investigadores —y no los propios romanos— nos cuentan sobre sus orígenes, tenemos que remontarnos en el tiempo hasta una época anterior. A un momento en el que antiguas civilizaciones, como la minoica, caían y daban paso a otras nuevas, como la fenicia, que comenzaban a florecer y después a expandirse. A un mundo en el que el intercambio y el comercio a través del Mediterráneo eran los principales motores del progreso que fluía de Oriente a Occidente. A un tiempo anterior a la creación de los propios mitos pues, de haber sido reales, todavía no habrían sucedido. Y a un enclave al que muchos siglos después los romanos llamarían hogar.

En el principio era el hogar y a su alrededor se centraba la vida en familia y en comunidad. Su fuego calentaba el interior de las cabañas de madera y adobe en las que vivían las pequeñas comunidades humanas de la cuenca del Mediterráneo occidental a finales de la Edad del Bronce. En él cocinaban sus alimentos y su luz les iluminaba. Aquellas gentes no conocían el concepto de religión que puedes tener tú o que tengo yo; ni siquiera compartían el que mucho más tarde desarrollarían los romanos. Para ellos las llamas representaban lo sagrado, su fuente de vida. Hablamos de comunidades que, por supuesto, tenían creencias, pero en forma de sentimientos intangibles, pensamientos y acciones que escapaban a lo común o que incluso parecían indicar la existencia de entidades invisibles que podían ser de ayuda en momentos de dificultad.

Estas son las bases del poco conocimiento que podemos tener de cómo aquellas gentes sentían y vivían lo sagrado en su día a día. La arqueología no ha encontrado restos de figuras que representen divinidades o sacerdotes y tampoco de templos o santuarios. Por supuesto, no hay que perder de vista que hablamos de una época en la que las evidencias materiales son escasas, y muchas veces confusas, y que cualquier elemento perecedero, como podrían ser las ofrendas sagradas, desaparece rápidamente del registro arqueológico sin dejar rastro.

Con el paso de los siglos, especialmente hacia el IX a. C., los datos comienzan a mostrar un cambio de tendencia. Aquellas gentes, cuyas evidencias religiosas eran invisibles para la historia, empezaron a elegir lugares especiales en los que depositar ofrendas. Arroyos boscosos, cuevas y manantiales fueron los lugares elegidos como espacios de comunicación con lo divino. No es de extrañar que escogieran aquellos enclaves que les parecieran más idílicos, pues la belleza natural siempre ha despertado un sentimiento cautivador y en ocasiones místico en el ser humano. También es fundamental pensar no solo en el sentido de la vista sino en el del oído, en armonía con los juegos de agua de los riachuelos o el tacto y el olfato en las fuentes naturales de aguas termales. Aquellos lugares tranquilos, en sombra y repletos de vegetación, ciertamente debían de ser obra de la presencia divina. En un periodo muy posterior —siglo I—, Séneca el Joven redactó una carta en la que describe perfectamente las características de dichos lugares, cuyo sentido sagrado todavía se conservaba en su época. Reproduzco aquí un fragmento, sin tener en cuenta su contexto, porque pienso que pinta un paisaje de sensaciones completamente evocador.