CAPÍTULO

2

Leñadores

Pensamos en la ciencia como en un proceso que siempre avanza de forma lineal, hacia adelante, y en el que los hechos encajan perfectamente a lo largo de un camino definido. Sin embargo, el misterio de mis plantines moribundos me exigió retroceder a pasos agigantados, porque no podía dejar de pensar en que mi familia había talado árboles generación tras generación y, sin embargo, los nuevos retoños siempre habían echado raíces.

Pasé las vacaciones de verano de mi infancia en una casa flotante en el lago Mabel, en la cordillera Monashee (en el centro sur de la Columbia Británica). El lago Mabel estaba rodeado de frondosos bosques de tuyas gigantes, tsugas del Pacífico, pinos blancos y abetos centenarios. El monte Simard, que se alza unos mil metros sobre el lago, llevaba el nombre de mis bisabuelos quebequeses, Napoleon y Maria, y de sus hijos: Henry (mi abuelo) y sus hermanos Wilfred, Adélard y seis más.

Una mañana de verano, el abuelo Henry y su hijo, mi tío Jack, llegaron a bordo de su barcaza justo cuando el sol empezaba a asomar sobre las montañas y nos levantamos a toda prisa. El tío Wilfred estaba en su casa flotante, cerca de la nuestra. Empujé a Kelly aprovechando que mi madre estaba distraída y él intentó tirarme al suelo, pero lo hicimos en silencio porque a mi madre no le gustaba que nos peleáramos. Se llamaba Ellen June, aunque se hacía llamar June, y le encantaban las primeras horas de la mañana cuando estábamos de vacaciones. Es el único momento en que recuerdo haberla visto relajada del todo. Sin embargo, ese día nos sobresaltó un aullido que nos hizo cruzar a toda prisa la plancha que hacía las veces de puente entre el muelle y la orilla. Kelly llevaba un pijama con estampado de vaqueros y yo uno con flores rosas y amarillas.

Jiggs, el beagle del tío Wilfred, se había caído en la letrina.

El abuelo agarró una pala y gritó «Tabernac!», que es la peor palabrota que uno pueda decir en el Canadá francés. Mi padre le siguió con otra pala y el tío Wilfred vino corriendo a toda velocidad por la orilla. Todos corrimos por el sendero.

El tío Wilfred abrió la puerta de la letrina y las moscas y el hedor salieron a saludarnos. Mi madre estalló en carcajadas y Kelly gritaba una y otra vez que Jiggs se había caído en la letrina; estaba tan alterado que no podía parar. Me sumé a los hombres y miré por el agujero de madera. Jiggs movía las patas entre las heces y al vernos gimió con más fuerza, pero estaba demasiado abajo para que lo pudiéramos agarrar por el estrecho agujero. Los hombres tendrían que cavar junto a la letrina y ensanchar la fosa séptica hasta que pudieran llegar a él. El tío Jack, que había perdido la mitad de los dedos en accidentes con sierras eléctricas, se unió a la operación de rescate con una piqueta. Kelly, Robyn y yo nos hicimos a un lado y nos pusimos junto a mi madre, sin parar de reír.

De izquierda a derecha, los hermanos Wilfred y Henry Simard con una ristra de pescados en la granja Simard cerca de Huppel (Columbia Británica) hacia 1920. El salmón rojo, que desovaba en el río Shuswap, era uno de los principales alimentos del pueblo splatsin y, luego, de los colonos. La familia Simard taló el bosque de la finca para crear tierra de pasto donde criar vacas y cerdos. Cuando los hombres prendieron la leña talada para limpiar el suelo, el fuego escapó hacia la montaña y quemó el bosque hasta Kingfisher Creek, a quince kilómetros de distancia.

Ascendí por un sendero para recoger un trozo de humus que había junto a la base de un abedul papirífero de corteza blanca. El humus era muy dulce allí, porque el frondoso árbol de hoja ancha exudaba savia azucarada y dejaba caer una lluvia copiosa de hojas ricas en nutrientes un otoño tras otro. La hojarasca atraía a los gusanos, que mezclaban el humus con la tierra rica en minerales que había debajo, pero no me importaba. Cuantos más gusanos hubiera, más rico y sabroso era el humus. Era una gran aficionada a comer tierra desde el momento en que había aprendido a gatear.

Mi madre me tenía que desparasitar cada dos por tres.

El abuelo retiró las setas antes de romper tierra. Boletus, Amanitas, colmenillas... Depositó las más valiosas, los rebozuelos de color amarillo anaranjado y forma de embudo, debajo de un abedul papirífero para mantenerlas a salvo. El aroma a albaricoque prevalecía, incluso, sobre el hedor de la letrina. Cogió las Armillaria de color miel y tocadas con boina, centradas en halos de esporas que parecían azúcar glas. No se podían comer, pero la cascada con la que cubrían los abedules papiríferos de corteza blanca le decían que, seguramente, las raíces serían blandas y fáciles de romper.

Los hombres empezaron a cavar y fueron apilando en un montón las hojas, las ramas, las piñas y las plumas. Al quitar esa primera capa, apareció un tapiz parcialmente descompuesto y gelatinoso de acículas, yemas y raíces finas. Sobre esos fragmentos desmembrados de bosque había hebras fúngicas de un amarillo brillante y de un blanco níveo que cubrían el collage de detritus, casi como una gasa sobre una rodilla raspada. De los poros de esa colcha fibrosa salían caracoles y colémbolos, arañas y hormigas. El tío Jack hincó la piqueta en la alfombra en fermentación, tan gruesa como ancha era la hoja del hacha, para llegar a las entrañas de la tierra. Bajo la alfombra centelleaba el humus, tan descompuesto que recordaba a la pasta de cacao, azúcar y nata que mi madre mezclaba cuando nos preparaba chocolate a la taza. Mastiqué con fruición el puñado de suelo franco que había cogido junto al abedul. Aunque parezca extraño, ni mis hermanos ni mis padres se burlaron nunca de mí por comer tierra. Mi madre dijo que se llevaba a Robyn y a Kelly para hacerles tortitas, pero yo no me hubiera perdido el espectáculo por nada del mundo. Los hombres levantaron aún otra capa y ciempiés y bichos bola se escurrieron sobre los terrones porosos que se iban apilando.

Kelly, cuatro años, y yo, seis años, en la casa flotante del abuelo Henry el día en que Jiggs cayó a la letrina, 1966.

«Sacrébleu!», espetó mi abuelo. Las finas raíces de la capa de humus eran ahora tan densas como una bala de heno. Sin embargo, mi abuelo era la persona más dura que había conocido. Una vez, mientras talaba una tuya con motosierra y sin ayuda, una rama le rebanó una oreja. Se envolvió la cabeza con la camisa, para detener la hemorragia, buscó la oreja bajo las ramas, la encontró y condujo treinta kilómetros hasta llegar a casa. Mi padre y el tío Jack lo llevaron al hospital, donde el médico tardó una hora en cosérsela.

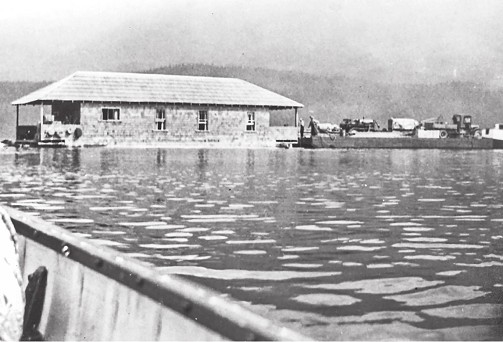

Remolcando la casa flotante Simard en el lago Mabel, 1925. El abuelo Henry y el tío Wilfred construyeron la casa y el remolcador, así como la barcaza con la que transportaban caballos, camiones y material de tala a los campamentos. En otoño, cuando hacía buen tiempo, justo antes de que el lago se helara, los hermanos trasladaban la barrera de troncos a la desembocadura del río Shuswap, para que estuvieran preparados para transportarlos por el río cuando llegara la primavera. El tío Wilfred dijo una vez: «Solo los tontos y los novatos intentan predecir el tiempo».

Jiggs ya solo podía gimotear. El abuelo agarró la pica y atacó con ella el mar de rizomas. Las raíces eran casi impenetrables y formaban una cesta tejida con tonos tierra. Tonalidades tenues con matices blancos, grises, pardos y negros. Una paleta cálida de marrones oscuros y ocres.

Saboreé mi humus achocolatado mientras los hombres excavaban en el inframundo.

El tío Jack y mi padre lograron atravesar la capa de humus y llegaron al suelo mineral. A esas alturas, ya habían despejado todo el suelo boscoso (la capa de detritus, la capa fermentada y el humus) en un área de un par de paladas de ancho junto a la letrina. Una capa de arena blanca, tan brillante que parecía nieve, centelleaba bajo el sol. Más adelante supe que la mayoría de los suelos en este país montano tenían estratos superficiales como ese, como si las lluvias copiosas los hubieran colado hasta arrebatarles toda la vida. Quizás, la arena de la playa es tan pálida porque las tormentas han lavado completamente la sangre de los bichos y las entrañas de los hongos. Entre esos granos minerales blanqueados, un ejército de raíces se entretejía con una masa aún más densa de hongos, extrayendo del horizonte de estratos superiores cualquier nutriente que estos pudieran conservar.

Una palada de profundidad más y el horizonte blanco dio paso a una capa escarlata. Una ráfaga de brisa del lago nos pasó por encima. La tierra se había abierto a nuestros pies y yo masticaba el humus dulce con avidez, como si fuera goma de mascar. Era como si se hubieran revelado las arterias pulsátiles de la tierra y yo fuera el primer testigo. Me acerqué un poco, para observar, fascinada, los detalles de esa capa nueva. Los granos eran del color del hierro oxidado y estaban cubiertos de una grasa negra. Parecían de sangre. Esos terrones de tierra parecían corazones enteros.

Avanzar era cada vez más difícil. Raíces del tamaño del brazo de mi padre salían en todas direcciones y él las atacaba con la pala. Me miró y sonrió ante la futilidad de sus brazos, tan delgados, y me eché a reír, porque me hizo pensar en el apodo con el que bromeábamos con él, «Pinny Pete». Cada raíz parecía tenaz de un modo único, aunque todas compartían una misma tarea: anclar los árboles en el suelo. Los abedules papiríferos plateados, las tuyas coloradas, los abetos rojizos y pardos, las tsugas negras y marrones... Las raíces impedían que esos mamuts se desplomaran: alcanzaban el agua que recorría las profundidades de la tierra; horadaban poros por los que el agua se filtraba y los bichos se arrastraban, poros por los que las raíces seguían creciendo hacia abajo para acceder a los minerales, para impedir que la fosa de la letrina se derrumbara, para que cavar fuera dificilísimo.

Las palas fueron sustituidas por hachas, para trocear los cimientos de madera del bosque, y luego volvieron a la carga hasta que se toparon con rocas moteadas de blanco y negro. Rocas de todos los tamaños, algunas grandes como pelotas de baloncesto y otras pequeñas como pelotas de béisbol, todas ellas incrustadas en la tierra como ladrillos cimentados en un muro. Mi padre corrió a la casa flotante en busca de una palanca y los hombres se turnaron para extraer las rocas de sus nidos, una a una. Girando, rascando, forzando. Entonces, me di cuenta de que el suelo granuloso era un montón de granos de roca pulverizada. Meteorizada por la lluvia y luego secada por el sol hasta convertirla en polvo. Congelada y agrietada en invierno y descongelada en primavera. Erosionada por el agua que había discurrido sobre ella a lo largo de millones de años.

Jiggs estaba enterrado en una especie de tarta de pisos. El superior estaba compuesto por materia vegetal en descomposición y el inferior era de roca pulverizada. Un metro más y los minerales escarlata se tornaron amarillos. Los colores iban palideciendo a medida que la profundidad aumentaba, tan gradualmente como el cielo matutino sobre el lago Mabel. Cada vez había menos raíces y más rocas. A medio camino de la fosa, las rocas y la tierra eran de un gris pastel. Jiggs sonaba cansado y sediento.

«¡Tranquilo, Jiggs!», le grité. «¡Ya casi estás!»

La abuela Martha tenía cubos repartidos por la casa flotante, para recoger agua de lluvia para beber, y corrí en busca de uno que estuviera lleno. Até una cuerda al asa y lo bajé hasta que Jiggs pudo apoyar las patas delanteras encima y beber.

Aun hicieron falta otra hora y múltiples exabruptos en français para que los hombres se pudieran tender codo con codo boca abajo, colgando hasta la cintura por el agujero, y agarraran al perro por las patas delanteras. «¡Uno, dos y tres!», gritaron, y Jiggs chilló mientras tiraban de él y lo arrastraban sobre la porquería. Temblando, pudo subir de puntillas sobre la alfombra de raíces teñidas y se me acercó, parpadeando y con el pelaje naranja, negro y blanco sucio y cubierto de trozos de papel higiénico. Ni siquiera podía menear la cola. Los hombres estaban tan cansados que no se podían mover, así que se pusieron a fumar mientras descansaban. Susurré: «Vamos, chico», y, tras unos cuantos pasos temblorosos, nos metimos juntos en el lago, para que se diera un buen baño.

Luego me senté en la orilla y le tiré ramas al agua, para que las fuera a buscar. Ni él ni yo teníamos la menor idea de que, con su aventura, se había abierto todo un mundo nuevo ante mí. El mundo de las raíces, de los minerales y de las rocas que componían el suelo. De los hongos, de los bichos y de los gusanos. Y del agua y de los nutrientes y del carbono que recorrían la tierra, los arroyos y los árboles.

Durante aquellos veranos en los campamentos flotantes sobre el lago Mabel aprendí los secretos de mis antepasados, de los padres e hijos que habían dedicado sus vidas a talar árboles, una historia que todos llevábamos grabada en las entrañas. Las pluvisilvas de interior que mi familia había talado parecían indestructibles y los grandes árboles ancianos eran los guardianes de comunidades enteras. La clave residía en que, antaño, los leñadores se detenían a calibrar y evaluar detenidamente el carácter de cada uno de los árboles que talaban. El transporte, por canales y ríos, permitía que las talas fueran pequeñas y lentas, mientras que los camiones y las carreteras dispararon la escala de las operaciones. ¿En qué se estaba equivocando tanto la empresa maderera de las montañas Lillooet?

A mi padre le encantaba contarnos a Robyn, a Kelly y a mí historias de su infancia en los bosques, que escuchábamos con los ojos abiertos como platos, sobre todo cuando las narraciones se tornaban escabrosas. Como cuando el tío Wilfred perdió el dedo que se le quedó trabado en la eslinga que sujetaba un pino blanco que Prince, su caballo de tiro gris de 900 kilos de peso, estaba arrastrando. El abuelo no detuvo a Prince hasta que los gritos de Wilfred sonaron más fuerte que la sierra mecánica. O cuando al abuelo le cayó encima un tronco de tuya y lo dejó ligeramente jorobado durante el resto de su vida. En cierto modo, tuvieron suerte. Era muy habitual que los hombres murieran aplastados bajo troncos colosales a medio talar o por troncos tirados por caballos. Algunos quedaban atrapados entre troncos en movimiento y otros perdían las manos en accidentes con la dinamita que usaban para derribar los montones de troncos que obstruían el río Shuswap.

El abuelo Henry (con sombrero blanco), su hermano Wilfred Simard y su hijo Odie transportando troncos por los rápidos Skookumchuck, «los Chucks», en Kingfisher, hacia 1950. Los hombres tenían que caminar, rodar y saltar sobre los troncos para hacerlos bajar río abajo, una tarea extraordinariamente peligrosa. Si los troncos se atascaban en los Chucks, había que dinamitarlos. Cuando el abuelo Henry ya era mayor y había perdido la memoria, casi se ahogó en los Chucks, porque su motor fueraborda se apagó mientras descendía por el río y se había olvidado de que tenía que tirar del cordel para volver a encenderlo. La abuela Martha le gritó desde la orilla hasta que recordó lo que tenía que hacer, justo cuando estaba a punto de entrar en los rápidos.

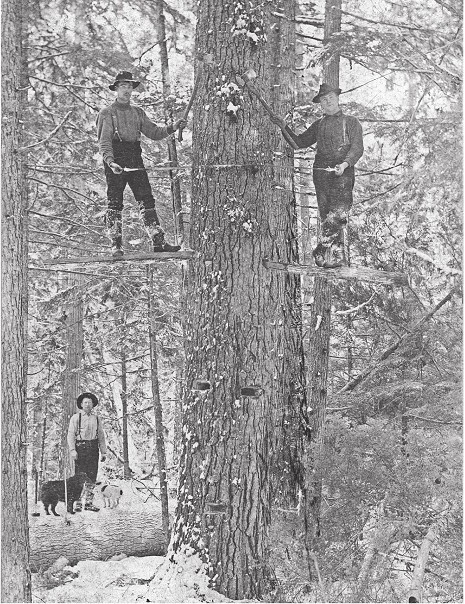

Leñadores sobre trampolines con una sierra de corte transversal en el lago Mabel hacia 1898. Dos hombres habrían tardado uno o dos días en talar este pino blanco occidental, la especie maderera más valiosa en estos bosques mixtos. Hoy ya no quedan pinos blancos occidentales ancianos en estos bosques, por la roya ampulante del pino blanco, introducida desde Asia a principios del siglo XX.

Una tarde del mismo verano en el que Jiggs se cayó en la letrina, mi padre nos llevó a Robyn, a Kelly y a mí a buscar «tesoros». Los premios eran herraduras y eslingas abandonadas a lo largo del antiguo canal en el que había trabajado cuando aún era un niño. Ahí es donde el abuelo Henry y el tío Wilfred habían talado árboles con sierras manuales, nos explicó, cortando y serrando los troncos. Entonces abundaban las coníferas y, de vez en cuando, algún bicho o agente patógeno acababa con pequeños grupos de abetos o pinos blancos o la tuya o la tsuga ocasional. Los hombres de mi familia talaban cualquier árbol de madera valiosa con el que se encontraban.

Se tardaba casi un día entero en talar un árbol con sierra manual y hacía falta toda una semana para abrir un pequeño claro. El abuelo era un bromista, al igual que el tío Wilfred que, además, era también un hombre de negocios muy astuto. Ambos eran inventores: Wilfred construyó un ascensor manual con carretillas en su granja de dos plantas y el abuelo construyó una rueda hidráulica en el río Simard para abastecer de electricidad las casas flotantes. Aquellos bosques antiguos eran tan altos como edificios de quince plantas y el abuelo tenía la capacidad de encontrar los árboles más rectos. Wilfred y él se colocaban uno frente al otro sobre trampolines de madera áspera y elevados sobre el pie del árbol, más ancho, de modo que la circunferencia a cortar fuera ligeramente más pequeña. Estudiaban la inclinación del árbol y la disposición del suelo y, entonces, planeaban los cortes de modo que el árbol cayera en dirección al canal.

Arrastre de un tronco de pino blanco occidental en el lago Mabel hacia 1898. Los árboles más grandes del rodal eran el pino blanco occidental y la tuya gigante, una madera muy valiosa con la que se hacían tablones. Los fustes grandes y lisos y el sotobosque despejado indican que este bosque primario estaba completamente abastecido y era muy productivo.

La sierra de corte transversal cantaba como una guitarra mientras los hombres sudaban con cada tirón y empujón y el serrín les llovía sobre las mangas mientras empezaban con el corte superior y serraban horizontalmente el tronco en el lado donde el terreno descendía. Cuando habían serrado una tercera parte del tronco, se detenían para descansar y mascar cecina de salmón ahumado mientras el corte sangraba savia. El abuelo profería exabruptos mientras estudiaba la inclinación específica del árbol («Il est un bâtard!») y señalaba al muñón que sustituía a su índice para advertir de que el árbol podía caer en al menos dos direcciones. Al cabo de otra hora de antebrazos doloridos, hacían en la base un corte en un ángulo de cuarenta y cinco grados respecto al corte inferior, de modo que ambos cortes se encontraran en el centro del tronco. «Mon chou», exclamaba Wilfred mientras golpeaba la cuña de madera con la parte posterior de la hoja del hacha y dejaba una sonrisa abierta que recordaba a las de ellos, que habían perdido la mayoría de los dientes durante la adolescencia, por la caries, y ahora llevaban dentaduras postizas.

Una vez terminado el corte en la parte inferior, comían tarta de fresas y bebían agua. Se liaban un cigarrillo Craven A y lo compartían. Luego subían de nuevo al trampolín para comenzar el corte posterior en el otro lado del tronco, a unos dos centímetros y medio sobre el primero. Si calculaban mal, el tronco podía caer hacia atrás y decapitarlos.

Dejaban la sierra cuando el árbol se inclinaba ligeramente hacia delante y solo quedaba un puñado de fibras intactas en el corazón del árbol. El abuelo mascullaba «Sacrament!» mientras introducía a golpes de la parte roma del hacha una cuña de madera en el segundo corte. El xilema crujía. Con un gemido, el árbol se inclinaba hacia el canal y los leñadores gritaban «¡Árbol va!», y corrían a tanta velocidad como podían pendiente arriba. El árbol perdía ramas durante la caída, mientras la copa cogía el viento como si fuera una vela y creaba tal remolino que los helechos del suelo se inclinaban y revelaban la pálida cara inferior de sus hojas. Las ramas y las hojas salían despedidas. En cuestión de segundos, el árbol aterrizaba con un sonido ensordecedor y hacía temblar el suelo. Las ramas crujían como huesos al romperse. Un nido de pájaros descendía flotando hasta el suelo, entre plumas, arrastrado por la corriente de aire.

El abuelo Henry y el tío Wilfred limpiaban el árbol caído en toda su longitud, cortando las ramas a hachazos. Luego, lo cortaban en tramos de diez metros de longitud para que a Prince le resultara más fácil arrastrarlo hasta el canal. Para ello, ataban el extremo de cada trozo cortado, como si tendieran un lazo sobre un ternero, pero su «lazo» era una cadena de hierro del grosor de sus muñecas. Cuando se trataba trozos más pequeños, enganchaban el extremo del tronco con una pinza forjada a mano que se abría tanto como la boca de un león. Entonces, enganchaban la cadena o la pinza al balancín, una barra de madera tallada de un retoño y que colgaba sobre la cola de Prince para repartir y equilibrar el peso. Prince resoplaba y bufaba mientras arrastraba los troncos, uno a uno, desde el tocón hasta el canal. Entonces, los hermanos los hacían rodar sobre el canal con una vara terminada en un garfio de hierro. Una vez terminado el trabajo, con el árbol entero sobre el agua de canal, compartían otro cigarrillo, sanos y salvos un día más, «un día más»... una frase que sigue salpicando mis recuerdos de las labores forestales de mi familia.

Siempre he confiado en que la naturaleza es fuerte, en que la tierra se recuperará y acudirá a mi rescate incluso si la naturaleza se vuelve violenta. Por el contrario, la madre de mi padre era tan consciente de los peligros que entrañaba trabajar en el bosque que a veces se quedaba sin aliento. Cojeaba desde los veintitantos años, cuando desarrolló un pie caído tras una infección, y quería que sus hijos vivieran vidas más libres y seguras. De todos modos, el tío Jack decidió ser leñador y estuvo siempre tan preocupado por su madre que vivió con ella hasta los cuarenta años.

Por su parte, mi padre abandonó el trabajo en el bosque cuando aún era joven. El incidente que lo llevó a tomar tal decisión y que nos explicó el día de la caza del tesoro, mientras el sol se ponía y estábamos sentados sobre troncos junto al montón de cadenas de metal que habíamos encontrado, sucedió cuando tenía trece años y mi tío Jack, quince. Habían dejado el instituto para ayudar al abuelo Henry y al tío Wilfred, y su trabajo consistía en esperar sobre los troncos flotantes, atados con tiras de cuero junto a una barrera en el lago Mabel mientras los troncos recién talados golpeaban las paredes del canal durante el serpenteante descenso de un kilómetro antes de abalanzarse sobre ellos como un diluvio. Cuando los troncos llegaban al agua, mi padre y Jack tenían que conducirlos hasta la barrera.

Una mañana, temblando bajo una fina lluvia de primavera, mi padre lo pasó muy mal. Armado con la pica de madera terminada en garfio de metal, intentaba mantener el equilibrio sobre el tronco que rodaba bajo sus pies. «¡Ya viene!», gritó Jack, cuyos pies apenas seguían el ritmo de su tronco al girar. El de mi padre aceleraba a medida que las olas lo golpeaban. El tronco de tuya salió despedido desde el extremo del canal, como un esquiador al final de un trampolín olímpico, y se arqueó más de lo habitual antes de perforar el agua unos veinte metros delante de ellos, de cabeza al lago sin fondo. Era imposible saber por dónde ascendería a la superficie, cual torpedo.

Los troncos caían como torpedos por uno de los canales abiertos por el abuelo Henry hasta el lago Mabel. Este canal desembocaba cerca de la salida del río Simard, donde el abuelo también había construido una rueda hidráulica para generar electricidad con la que abastecer las casas flotantes de los leñadores.

Conductores de troncos sobre una barrera de troncos en el lago Mabel. Wilfred Simard, el tercero por la izquierda, sostiene una pica de cuatro metros de longitud con la que dirigía los troncos. Las varas más cortas terminaban en un garfio con forma de U para facilitar la tarea de hacer rodar los troncos y mantener el equilibrio. El trabajo era peligroso, pero se calificaba de blandengues a los leñadores que caían al agua. Los troncos de abetos de Douglas más cortos en primer plano en la barrera se convertirían en tablones y los troncos de tuya más largos, al fondo, se vendían como postes de teléfono. Los troncos de tuya se vendían más caros, pero eran más difíciles de mover, porque se atascaban en el río.

El tiempo se detuvo. Mi padre nos explicó que la mente lo transportó a la redacción que había escrito acerca de la Segunda Guerra Mundial antes de dejar el instituto, donde escribió: «Los cañones dispararon durante toda la noche, bum, bum bum...». Su maestra le había pedido quinientas palabras, pero mi padre no sabía cómo hilvanar tantas palabras para describir el terror de los soldados. Estaba convencido de que el tronco ascendería y lo pulverizaría.

«¡Corre, Pete!», gritó Jack.

Pero no pudo, ni siquiera cuando Jack corrió hacia la orilla, gritando a mi padre para que lo siguiera, para que se quitara de en medio y eliminara cualquier posibilidad de encontrarse en la trayectoria del tronco. Mi padre no podía oír nada. Los segundos pasaban.

«¡Bum!» El tronco salió disparado hacia el cielo unos veinte metros detrás de él antes de volver a caer al agua. A mi padre le temblaban las manos mientras tiraba del tronco que se balanceaba sobre el agua para arrastrarlo hasta la barrera. En otoño, la barcaza del abuelo, la Putput, remolcaría la barrera río abajo para vender los troncos más grandes a los aserraderos y las tuyas de diámetro más pequeño a la Bell Pole Company, que las convertiría en postes de teléfono.

Poco después empezó a trabajar en un supermercado y allí se quedó durante toda su vida. Sin embargo, siempre llevamos el bosque en la sangre.

Los senderos que los troncos habían trazado al deslizarse sobre el suelo tanto tiempo atrás seguían allí. Eran pistas de aterrizaje ideales para las semillas, algunas tan pequeñas como granos de arena y otras del tamaño de ópalos. Las semillas de las tuyas gigantes y de las tsugas procedían de piñas del tamaño de una uña de pulgar. Otras procedían de piñas de abeto del tamaño de un puño o de piñas de pino blanco tan largas como un antebrazo. Las semillas de los árboles ancianos habían brotado en la franja pelada por los árboles arrastrados y habían dado lugar a una densa alfombra de retoños con raíces de puntas blancas aferradas al humus y a charcos de agua. Eran fuertes y, generación a generación, sus antepasados habían moldeado sus genes para que fueran resistentes. Las especies del bosque estaban estratificadas en función del ritmo de crecimiento. Los prominentes abetos y pinos blancos se elevaban sobre el grupo de árboles en el centro del espacio donde el suelo mineral había quedado expuesto y el sol había brillado más, y las tuyas y las tsugas inclinadas y tan altas como yo lo había sido la tarde de nuestra búsqueda del tesoro descansaban a la sombra de sus padres. Los retoños de abeto en el centro de los senderos de arrastre eran el doble de altos que mi padre.

La tala con sierra manual, el arrastre a caballo y el transporte fluvial permitían que el bosque conservara la capacidad de dar lugar a una vida renovada y vibrante. Era evidente que habían cambiado muchas cosas entre la vida que yo había conocido y lo que mi industria, y yo misma, hacíamos ahora.

Miré por la ventana del despacho de Woodlands y pensé en mis plantaciones. Había muchas maneras de mejorarlas: plantar semillas más adaptadas a la zona en el vivero, ser más meticulosos en la preparación del terreno, no demorar tanto la plantación después de la tala, retirar los arbustos que compiten con los árboles... Sin embargo, los indicios me decían que la respuesta estaba en la tierra y en la conexión que las raíces de los plantines establecían con ella. Dibujé un plantín robusto con raíces ramificadas y cubiertas del encaje de hongos y otro enfermizo, con un tallo minúsculo y raíces encogidas. Sin embargo, mis ideas tendrían que esperar, porque aquel día me habían asignado a trabajar con Ray en un bosque de doscientos años de antigüedad en el helado valle de Boulder Creek, a unos veinticinco kilómetros de Lillooet.

Ese día me tocaba desempeñar el papel de verdugo.

Ray y yo estábamos allí para delimitar el área de tala. Ray no era mucho mayor que yo y vivía con el resto de estudiantes en la barraca, pero tenía experiencia trabajando en el empinado terreno de la costa del Pacífico y me recordaba a los hombres de mi familia. Los bosques ya se habían cobrado su libra de carne: una osa gris lo había atacado, lo había agarrado por las nalgas con los dientes y se lo había llevado a rastras hasta que su compañero la ahuyentó de un disparo.

La abuela Martha, aproximadamente a los veinte años, caminando sobre troncos en el río Shuswap en Kingfisher, hacia 1925.

Caminamos más allá de las excavadoras y niveladoras que estaban construyendo una carretera de transporte y nos detuvimos junto a unos árboles ancianos agrupados sobre los abanicos arcillosos que se habían acumulado en la hendidura del valle. Eran píceas de Engelmann, con extensas copas ondulantes y enormes troncos grises. Ray me había mostrado el mapa solo un instante (no estaba acostumbrado a compartir información con mujeres y, además, tenía prisa), pero los perfiles que había podido ver mostraban las pendientes que ascendían hasta las cimas sobre nosotros, con el bosque cada vez menos denso a medida que se acercaba al talud de roca donde dormían las marmotas. Las píceas junto al arroyo cedían el espacio a los abetos en los puntos donde las bolsas de tierra eran lo suficientemente profundas para albergar un sistema radicular extenso. Los caminos abiertos por las avalanchas interrumpían el bosque cada pocos centenares de metros y, allí, bastones del diablo (Oplopanax horridus) con tantas espinas como las rosas y helechos tan delicados como un encaje de bolillos nos llegaban a la cintura. Recordaba haber visto esas mismas plantas en el lago Mabel. Se apoderó de mí un sentimiento de euforia, que, sin embargo, se vio refrenado por un nudo en la boca del estómago. Arranqué un ramillete de flor de la espuma, cuyas diminutas flores blancas me remitían a las olas del mar.

Armado con una cera roja y una brújula, Ray trazó un cuadro perfecto sobre la fotografía aérea para delimitar el área de bosque que había que talar. Enrolló el mapa y la sujetó con una goma elástica.

«Lo siento, Ray, no lo he visto bien. ¿Me lo podrías enseñar otra vez?», pregunté.

Volvió a sacar el mapa sin demasiadas ganas y el rostro impasible.

«¿Lo vamos a talar todo? ¿No podemos dejar algunos de los más ancianos?», pregunté. Señalé un árbol monumental, con líquenes que colgaban de las ramas como si fueran cortinas.

«¿Eres ecologista?» Era un técnico preciso, alineado con los tiempos y con el trabajo. Era su profesión, le encantaba y le pagaban para que lo hiciera lo mejor posible.

Miré al bosque cuya muerte se acababa de anunciar. Me emocionaba trabajar en ese territorio venerable y no me importaba determinar cómo talar algunos árboles aquí y allá. Pero arrasar zonas enteras de un plumazo apenas dejaría margen de recuperación al bosque. Los árboles crecían en grupos, con los más grandes y antiguos (de un metro de diámetro y treinta metros de altura) en la zona profunda de los valles, donde el agua se acumulaba, y con los más jóvenes, de distintas edades y tamaños, a su alrededor. Como polluelos alrededor de la perdiz nival madre. Las hendiduras de la corteza albergaban matas de liquen de lobo, que los ciervos mordisqueaban en invierno. Entre las rocas crecían arbustos de cerezas de bisonte y de nueces de jabón. Sobre las raíces que irradiaban de los troncos de los árboles crecían castillejas de rojo encendido, aterciopelados altramuces lilas, zapatillas de Venus rosadas y Corallorhiza rojas y blancas. Ninguna de esas plantas sobreviviría a la tala a matarrasa. ¿Qué diantres hacía yo allí?

A partir de los cálculos de Ray, delimitamos el cuadrado con cintas rosas cada diez metros aproximadamente. Los leñadores verían el borde rosa y sabrían dónde dejar de talar. Los árboles ancianos que quedaran fuera del límite se salvarían.

Ray me dijo que tirara la línea recta a 260 grados, casi directamente hacia el este y siguiendo el borde del camino dejado por las avalanchas. Él miraba hacia arriba mientras yo sacaba la cadena, una escurridiza cuerda de nailon y cincuenta metros de cordel enrollado del bolsillo posterior de mi chaleco. Él me seguía y añadía señales para los leñadores.

Ajusté el dial de la brújula e identifiqué un árbol que podíamos usar como baliza. La cadena se desenrolló como una cuerda de saltar y cada uno de los cincuenta eslabones metálicos marcó incrementos de un metro. Me movía como un coyote, haciendo pasar la cadena sobre troncos y entre arbustos y familias de árboles.

«¡Cadena!», gritó Ray cuando llegué al final de los cincuenta metros. Cuando tiró de su extremo, colgué una cinta para marcar el punto.

«¡Marca!», grité yo, y mi voz se impuso al sonido del agua que borboteaba más abajo. Me encantaba gritar: «¡Marca!».

Satisfecho con la precisión del primer tendido de cadena, Ray ascendió hasta donde yo estaba colgando cintas en las ramas. Una ardilla salió huyendo, hundí los dedos en el punto donde había estado excavando y toqué una especie de piedra blanda. El suelo del bosque albergaba un trozo de hongo como una trufa de chocolate y, con un cuchillo, lo extraje y corté un filamento negro que se hundía en la tierra. Me metí la trufa en el bolsillo.

«¿Has visto esos bichos?», preguntó Ray aludiendo a unos abetos grandes fuera de los límites de nuestro cuadro. Pensaba que debíamos talarlos. Los jefes estarían contentos: unos árboles de primera de regalo.

Le respondí que estaban muy lejos de los límites que establecía el permiso de tala. Incluirlos era ilegal. Los enormes árboles ancianos no solo eran una fuente de semillas importante para el terreno abierto, sino que eran posaderos ideales para los pájaros y había visto cuevas de oso bajo las raíces.

Ninguno de los dos tenía autoridad para tomar una decisión semejante. Sabía que él también amaba a los árboles; esa era la razón por la que tanto él como yo habíamos elegido esa profesión. «No podemos descartar sin motivo abetos de primera calidad. Pueden ir a la fábrica de chapa», respondió.

Nos acercamos a uno de esos ancianos prohibidos y quise gritarle que huyera. Entendía el orgullo de tomar lo más espléndido, la tentación, la fiebre del oro verde. Los árboles más bellos obtenían los precios más elevados. Equivalían a empleo para la población local, mantenían abiertos los aserraderos. Recorrí el inmenso tronco, viendo la tala con los ojos de Ray. Cuando uno empieza a cazar, es fácil engancharse. Como el que siempre quiere ascender a los picos más altos. Al poco tiempo, es imposible saciar el apetito.

«Nos pillarán», intenté.

«¿Cómo?». Ray se había cruzado de brazos y reflexionaba. Era imposible que el Gobierno pudiera comprobar cada centímetro cuadrado del área delimitada. Además, estaban tan cerca y hacerse con ellos era tan fácil...

«Los búhos y las lechuzas anidan en ellos.» En la facultad me habían hablado del autillo flamulado, una rara lechuza de bosque seco, pero no sabía mucho de ellas. No tenía ni la menor idea de si vivían en Boulder Creek. Me estaba agarrando a un clavo ardiendo.

«¿Quieres volver a trabajar aquí el verano que viene? Porque yo sí.» La empresa nos recompensaría por haber encontrado más madera. Miró hacia atrás, como si el árbol fuera a escapar.

Quería gritar con toda la fuerza de mis pulmones. Sin embargo, desvié la línea y lloré por dentro ante mi debilidad. En el límite arbóreo, junto al camino de la avalancha, había un abeto magnífico y sentí cómo el cuerpo se me tensaba. Una cortina de pastinacas de vaca y de sauces ocultaba el sendero de avalancha, pero el aire estaba quieto. Colgué rápidamente la cinta y el árbol quedó incluido en el borde. Dentro de una semana, estaría muerto. Mutilado, troceado y amontonado junto a la carretera, esperando a ser cargado en un camión.

Ray y yo cambiamos todos los límites. Condenamos a otro anciano.

Y a otro. Y a otro. Cuando terminamos, habíamos robado al menos una docena de ancianos de los bordes de los caminos de avalancha. Cuando descansamos, me ofreció galletas de chocolate y me dijo que las había horneado él. Las rechacé y enrollé la cadena de nailon en forma de ocho, usando la bota y la rodilla como anclas. Sugerí que intentáramos convencer a la empresa de que dejara algunos abetos en el centro del cuadrado, para que dispersaran sus semillas. Espeté que en Alemania a veces conservaban los árboles más grandes, por sus semillas.

«Aquí solo talamos a matarrasa», me respondió.

Cuando intenté explicarle que donde yo había crecido talábamos espacios reducidos y que los troncos arrastrados removían el terreno de modo que las semillas de abeto germinaban con más facilidad, me rebatió diciendo que si dejábamos abetos solitarios, el viento los derribaría y atraerían a escarabajos que infestarían el resto de árboles. «Y la empresa perdería un montón de dinero», añadió, frustrado por mi aparente incapacidad para entenderlo.

Ver los majestuosos abetos reducidos a muñones, la elegante forma del bosque reducida a un cuadrado vacío sería como un puñetazo en la boca del estómago. Ya en el despacho, recomendé plantar árboles en grupos, con abetos en los huecos, pinos ponderosa en los salientes rocosos y píceas espinosas a lo largo del arroyo, para imitar los patrones naturales. Por supuesto, Ray tenía razón y la empresa hubiera rechazado mi sugerencia de conservar algunos ancianos para que resembraran el terreno alterado, pero, al menos, el diseño de plantación mantendría la riqueza de especies naturales de la zona.

Ted me dijo que solo plantaríamos pinos.

«Pero allí no crecen pinos contortos costeros», dije.

«Da igual. Crecen más deprisa y son más baratos.»

El resto de los alumnos de verano que estaban cerca de la tabla de mapas se volvieron hacia nosotros. Los silvicultores de los despachos próximos pusieron la mano sobre el micrófono de los teléfonos para prestar atención y ver si tendría el valor de iniciar una discusión. Un calendario se despegó de la pared y cayó al suelo.

Volví a mi escritorio y modifiqué la recomendación de plantación. Sentí que el corazón se me marchitaba. ¿Dónde había ido a parar aquella niña que comía tierra? ¿La niña que trenzaba raíces, asombrada por la complejidad de las maravillas naturales? Lugares de una belleza terrible, de tierra estratificada y de secretos enterrados. Mi infancia me gritaba: «El bosque es un todo integrado».