CAPÍTULO 1 UN PARTIDO DE BALONDODO

El sol ardía sobre Grandville. Era bochornoso, achicharraba el mar y las ventanas del centro, rebotaba en los carteles de los comercios y asfixiaba las calles empedradas.

Todo estaba aún tranquilo: era domingo por la mañana, las nueve o por ahí. Muchas de las persianas seguían bajadas. Las tiendas, cerradas. En el parque, solo un par de deportistas corrían para mantenerse en forma (¡hop! ¡hop! ¡hop!). Los campos estaban vacíos y abrasados por el sol, y por todas partes había insectos primaverales que no se callaban.

Se anunciaba un domingo perezoso, sereno…

—Pero ¿qué es este alboroto? —graznó Papá Dodo, asomándose desde su doditaller.

Hacía solo un momento que corríamos como pollos sin cabeza por el porche de Villa Dodo, siguiendo la pelota, marcando a los adversarios, esquivando los tiros, chutando entre las macetas de geranios. En cuanto papá se puso a agitar la llave inglesa, sin embargo, Katia Parda se paró en seco sobre la gravilla, disparando piedrecitas por doquier, y puso aquella carita de osa de peluche que usaba siempre que rompía algo.

¡Pero si nunca rompo nada! K. P.

Dindo Armadillo, asustadísimo, se escondió en un rosal.

—¡Ay! ¡¡¡Ezpinaz!!! —chilló.

La única que no se enteró de nada fue Rita Ornitorrinco.

—¡Tira! ¡Pasa! ¿Pasa? ¿Tira? —siguió berreando a todo pulmón. Solo cuando vio que nos quedábamos todos quietos, entendió que algo iba mal y cerró el pico.

Mi padre bajó la gigantesca llave inglesa y dejó entrever una sonrisa satisfecha.

—¡Más apropiado así! —exclamó—. Así se juega: Silencio y prudencia, bienes agencian.

—Pero ¿qué juego sería ese? —pregunté—. Para eso mejor quedarnos en la dodicama.

—Bueno, ¡pero el domingo es día de reposo y sosiego! —protestó él.

—¿Sí? Pues tú estás con una herramienta en la mano —dije riéndome y rebotando el balón sobre la pata y pasándoselo a mis amigos.

—Habla con propiedad: ¡se trata de una llave inglesa! —señaló papá—. Estaba a punto de rematar un trabajo muy fino, cuando un estruendo perturbó la calma.

—¡Fue Dindo! —se chivó Katia, enseguida.

¡ZOPLONA! D. A.

—¡Ay! ¡No ez verdad! ¡Uy! —siguió, con la nariz que apenas asomaba por el rosal. Al parecer, las espinas le estaban pinchando a base de bien.

—¡Yo estaba en la portería, señor Dodo! —aclaró Rita, enseñándole sus dos guantes distintos y, ya de paso, su gran habilidad para decir cosas absolutamente obvias.

—Papá, he sido yo… —refunfuñé—. ¡No es culpa mía si tengo tanta fuerza!

Pero él seguía pateando la gravilla, cada vez más impaciente.

—Lo sentimos, Papá Dodo… —canturreamos todos juntos, como un coro, cuando ese sonido se volvió insoportable.

Él levantó la pata una vez más, como para volver a bajarla.

—No queríamos molestarte en tu trabajo…

Muy fino, sí, se ve por la llave inglesa. J. D.

Papá Dodo señaló el patio.

—Y tampoco era vuestra intención destrozar la fuente…

—No queríamos tampoco destrozar la fuente… —repetimos nosotros, como un eco (nos echaba el mismo sermón por dodillonésima vez).

—Ni estropear las rosas de Tía Flo…

—Ni estropear las rosas de Tía Flo…

—Ni romper los cristales de la…

—¡Papá! —rechisté.

—Oh, cierto: ¡los cristales del invernadero ya los habíais roto antes! —dijo—. En cualquier caso, yo ahora vuelvo a mis quehaceres, vosotros dejáis de disparar misiles y os vais… ¿a retozar por el campo? —añadió, señalando el enorme terreno verde que rodeaba Villa Dodo.

—¡Pero estamos jugando a balondodo! —protesté.

—Y el balondodo solo puede jugarse en el patio de Villa Dodo —puntualizó Rita.

—¡Ademáz, el campo eztá inclinado! ¡Ay! —añadió Dindo, quien aún no había conseguido huir de las garras del rosal.

—Ah… —se mofó papá—, conque os produce temor…

—¡No tenemos miedo de nada! —respondí. Y entonces, lanzándole una mirada desafiante, salí corriendo hacia la parte trasera de la casa, seguido de mi pandilla.

Papá Dodo se estaba riendo de nosotros…

Tardamos bastante en llegar al Jardín Salvaje, porque Villa Dodo no era una casa pequeña. Al contrario: era un edificio enorme, a lo ancho y a lo alto. Tenía muchísimas habitaciones, tantísimas que nadie había conseguido contarlas todas.

Pero era lo mínimo para poder vivir con trece tíos. Habían llegado uno tras otro, y luego se habían ido quedando. Algunos para ayudar a Papá Dodo, otros para dedicarse a sus tropecientas aficiones. Papá tenía un doditaller donde reparaba cualquier cosa, como explicaba el cartel de la entrada.

Yo había crecido ahí, con él y con mis tíos, con trece historias familiares, trece formas de preparar la comida y la cena, trece programas de televisión preferidos y trece opiniones distintas sobre lo que era importante en la vida y lo que no.

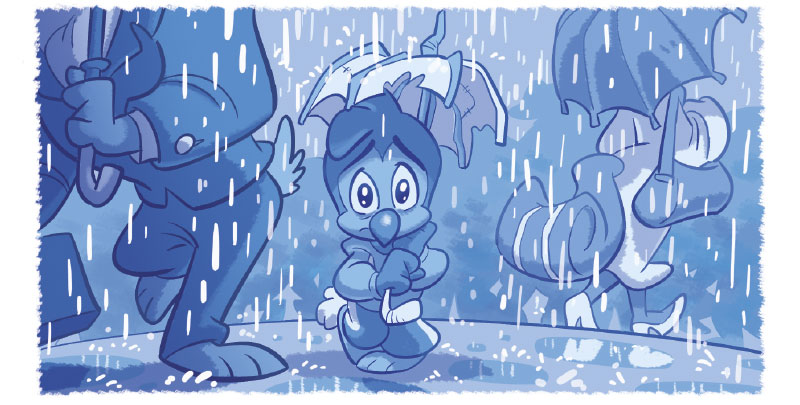

A veces las cosas iban bien y hasta muy bien. Pero otras, nadie hacía caso de las cosas de poca importancia, como por ejemplo comprar la leche o poner la lavadora. O venirme a recoger al colegio (justo cuando llovía a mares).

En general, todos trabajaban juntos, dándole al destornillador o a la sierra. Y cuando había un problema, se decidía la mejor forma de resolverlo.

Papá siempre era bueno con nosotros. Y le gustaban mis amigos. Pero sabía también que si tenía que acabar un trabajillo, era mejor dejarle en paz, porque él hablaba con los objetos, como hacen los médicos con las personas. Incluso ese día, después de habernos mandado al campo detrás de la casa, le echó una miradita a un broche con forma de margarita, que tenía colgado en el taller y cantó:

—Ah, qué felicidad la vida de un papá. Yo os riño con algún que otro grito, vosotros no me hacéis casito…

¿¿Os lo habéis tragado?? J. D.