1

MÚSICA EN UNA TIERRA DORMIDA: SIBIR

Durante uno de mis primeros viajes por Siberia recibí una foto de un músico residente en Kamchatka, remota península que sobresale del borde oriental de Rusia para adentrarse en la niebla del Pacífico Norte. En la fotografía surgen volcanes de la llanura: huecos y cavidades dominados por un cono en forma de A. El hielo se acumula en las hondonadas del paisaje. En primer plano aparece un piano vertical. El foco de atención está en la música, que ha atraído a un público de diez personas.

Un joven con la camiseta de un equipo de hockey norteamericano está acurrucado a los pies del pianista. No mira al objetivo, de modo que resulta difícil imaginar en qué está pensando, si lo atrae la música del pianista o lo extraño del sitio en que ha aparecido el instrumento. El joven escucha como si formara parte de un grupo de amigos íntimos dispuestos en torno a un piano de salón —escena que se presenta con frecuencia en la literatura rusa del siglo XIX— y no de un piano vertical corriente abandonado en un campo de lava, en uno de los paisajes más salvajes del mundo. No hay diálogo de apoyo a la fotografía, ni trama romántica aumentada, como ocurre en torno a los instrumentos en las novelas épicas de León Tolstói. Tampoco se explica, para empezar, ni cómo ni por qué ha ido el piano a parar allí. La imagen me llegó sin mención de qué música está interpretándose, algo que, de todas maneras, una imagen no puede expresar. Y, sin embargo, toda clase de entonaciones llenan la palabra SIBERIA escrita en la casilla de Asunto del correo electrónico.

Siberia. La palabra hacer vibrar todo lo que toca en un tono diferente. Los primeros mercaderes árabes llamaron a Siberia Ibis-Shibir, Sibir-i-Abir y Abrir-i-Sibir. La etimología moderna sugiere que estos nombres tienen su raíz en el tártaro sibir, que significa «la tierra dormida». Otros sostienen que Siberia procede del nombre de una montaña mítica, Sumbyr, que hallamos en el folclore turco-siberiano. Sumbyr, como «duermevela». O Wissibur, como «susurro», nombre que el viajero bávaro Johann Schiltberger17 adjudicó a este enigmático blanco en la cartografía del siglo XV. Sea cual sea el linaje del término, su sonido es correcto. Siberia hace rodar la lengua en un estremecimiento sibilante. Es una palabra llena de poesía y de sugerencias aliterativas. Pero la etimología, al sugerirnos el sueño, no está a la altura de lo que Siberia propone, en lo real y en lo imaginario.

Siberia significa mucho más que un sitio en un mapa: es una sensación que se queda agarrada, como un zumbido, una fiebre, el sonido de copos adormecidos cayendo sobre almohadones de nieve y el crujido de pasos desiguales acercándosenos por detrás. Siberia es un problema de guardarropa —demasiado frío en invierno, demasiado calor en verano—, con cabañas de madera y chimeneas expeliendo un humo gris cadavérico contra los anchos cielos blancos. Es una melancolía, un romance cinematográfico sumergido en un límpido claro de luna, viajes en tren sin apresuramientos, tuberías protegidas con tela de saco y un columpio roto que cuelga de una cadena chirriante. Se oye Siberia en los grandes y suaves acordes de esa música rusa que evoca el murmullo de los abedules plateados y las nieves ondulantes del invierno.

Siberia abarca la onceava parte de la superficie continental del planeta y limita al norte con el océano Ártico y al sur con la estepa mongola. Los Urales señalan su borde occidental, y el Pacífico, su linde oriental. Es la tierra última más allá de «la Roca»,18 que es como se llamaban antes los Urales; un registro no escrito de lo faltante y lo desarraigado, un casi país, que se percibe como algo tan alejado de Moscú que, cuando una especie de estrella errante —el famoso «bólido de Tunguska», en 1908— destruyó un territorio boscoso19 dos veces más grande que la capital rusa, tuvieron que pasar veinte años antes de que alguien se molestara en investigar lo ocurrido. Cuando el avión aún no había reducido las distancias, Siberia era un sitio demasiado remoto para acercarse a echar un vistazo.

En el siglo XVII, esas tierras vírgenes eran por tanto ideales para el destierro de criminales y disidentes, cuando los zares empezaron a convertir Siberia en la colonia penitenciaria más temible del planeta. A algunos desterrados les rajaban la nariz para señalarlos como marginados sociales. A otros les arrancaban la lengua. Les afeitaban media cabeza para dejar al aire un cuero cabelludo pálido y azulenco. Entre ellos había individuos normales, inocentes, considerados «reos» en el lado europeo de los Urales y «desgraciados» en Siberia. De ahí la costumbre entre compañeros de destierro de dejar pan gratis en el alféizar de las ventanas, para ayudar a los recién llegados más menesterosos. Diríase que desde el principio hubo una impronta de empatía en la psiquis siberiana, y esos pequeños actos de bondad eran la diferencia entre la vida y la muerte en un ámbito inconcebiblemente vasto. El tamaño de Siberia también da testimonio de nuestra capacidad humana para la indiferencia. Nos cuesta mucho identificarnos con lugares demasiado apartados. Es lo que ocurre cuando la escala no tiene límites. Los efectos dan vértigo, haciendo muy difícil distinguir la verdad de los hechos, saber si Siberia es una pesadilla o un mito lleno de bosques impenetrables y llanuras ilimitadas, con sus letales proporciones vinculadas al gruñido de las torres petrolíferas y los cables colgantes. Siberia es todo eso, y más.

Es un moderno milagro económico, con reservas naturales de petróleo y gas que han provocado potentes cambios geopolíticos en el norte de Asia y el océano Ártico. Es un sabor de fresas silvestres, más dulces que un terrón de azúcar, y diminutas piñas de pino guisadas en mermelada. Es un pastel casero de lucios y setas, aire limpio y naturaleza pura, el punzante vaivén de las olas en el lago Baikal, y la luz hibernal con lentejuelas de hielo en polvo. Es una tierra con una rica historia de cultura indígena, en la que aún prevalece una variedad de pensamiento mágico. A pesar de la muy dilatada destrucción ecológica, incluida la «nieve negra» de la minería de carbón,20 los lagos tóxicos21 y los incendios forestales que forman nubes de humo más extensas que la UE,22 la abundante naturaleza de Siberia sigue haciéndonos creer en toda esa clase de misterios tallados en sus petroglifos y sus cuevas. Pero la profunda historia de Siberia también nos hace percibir la brevedad de la historia humana comparada con la cruda escala tectónica del paisaje.

En el centro de Siberia, una falla geográfica, la zona del rift del Baikal, recorre Rusia verticalmente hasta el océano Ártico. Las orillas del lago Baikal —que es el más profundo de la Tierra y guarda la quinta parte del agua dulce del mundo— se separan dos centímetros al año:23 el lago contiene la energía cinética de un inmenso paisaje viviente a punto de partirse en dos. Es violencia agazapada, una tensión en aumento, una fuerza situada justo por debajo de lo visible. El iris negro del «mar sagrado» de Rusia se está abriendo, la falla es tan considerable que, cuando su ojo de agua pestañee, en algún momento del futuro, Baikal marcará la línea por donde la plataforma continental euroasiática se partió en dos: Europa a un lado, Asia al otro, en un cataclísmico divorcio final. Sobre todo, la magnificencia del Baikal reafirma la vulnerabilidad del ser humano. Bajo el edredón de nieve del lago en invierno yace un mosaico de láminas heladas, cada una de cuyas fracturadas venas actúa como recordatorio de que la superficie del lago puede ceder en cualquier momento. Las fisuras del hielo parecen un espejo resquebrajado.24 Otras grietas penetran más hondo, como collares de diamantes suspendidos en el azul acuoso. La fijeza del hielo es engañosa, porque el lago Baikal puede, de hecho, ser letal. No hay más que fijarse en cómo devora a los ahogados. En el Baikal hay un pequeño crustáceo omnívoro que abulta menos que un grano de arroz, con un apetito asombroso. Estas criaturas tan glotonas son la razón de que el agua del Baikal sea tan clara: filtran los cincuenta primeros metros del lago hasta tres veces al año,25 otra rara aberración endémica, como las focas nerpa del Baikal, con sus ojos saltones y su aspecto de balón de rugby, cuyos predecesores quedaron atrapados en el lago hace unos dos millones de años, cuando las placas continentales efectuaron su último gran desplazamiento. Eso, o bien las nerpas son una evolución de las focas anilladas que llegaron nadando desde el Ártico26 por la red fluvial siberiana y quedaron atrapadas —como tantas otras cosas en Siberia—, incapaces de regresar a sus orígenes, aprendiendo de nuevo a sobrevivir.

Porque Siberia no está dormida. Sus recursos se hallan bajo la inmensa presión de una economía voraz. El cambio climático también la está afectando duramente. En el Extremo Norte, el permafrost está derritiéndose. Más de la mitad de Rusia se balancea sobre esta capa inestable de terreno helado, con la mutabilidad de Siberia manifestándose en grietas que se introducen en los edificios abandonados, y en gigantescos trozos de tundra hundiéndose sin un crujido de aviso. Burbujas de metano explotan y caen como suflés. Pero nadie presta mucha atención: tampoco los rusos que nunca han visitado Siberia y cuya calidad de vida debe mucho a la riqueza de Siberia —incluso con el moderno transporte aéreo, hay habitantes de pueblos siberianos que siguen llamando «el continente» a la Rusia europea—. Igual daría que estuviesen abandonados en islas. Por ejemplo: Kolimá, en el remoto noroeste de Rusia, flanqueando un helado callejón de agua llamado mar de Ojotsk. A este escalofriante territorio, donde estaban localizados algunos de los peores campos de trabajo o Gulag del siglo XX, era prácticamente imposible acceder, salvo por aire o por mar. Incluso hoy en día, los casi dos mil kilómetros de autopista que unen Kolimá con Yakutsk, que es una de las ciudades más frías de la Tierra, suelen estar intransitables. En su implacable crónica de lo ocurrido en los campos, el título elegido por Alek sandr Solzhenitsyn —Archipiélago Gulag—27 está, por consiguiente, muy en consonancia con la realidad, aunque la frase contenga un enorme peso metafórico.

El Gulag soviético —diseminado por toda Rusia, no solo Siberia— era diferente del sistema de deportación penitenciaria de los zares anterior a la Revolución de 1917, aunque ambos suelen confundirse. Los zares podían desterrar a determinadas personas, obligándolas a asentarse permanentemente en Siberia, y también condenarlas a trabajos forzados. Con los soviéticos, lo principal eran los campos de trabajos forzados, combinados con curiosos métodos de «educación cultural».28 Una vez cumplida tu condena (suponiendo que sobrevivieses), lo normal era que pudieras regresar a casa,29 aunque había excepciones. Ambos sistemas tenían en común una gran dosis de brutalidad, y los destierros zaristas convirtieron Siberia en un vivero de ideas revolucionarias. Trotski, Lenin, Stalin..., todos ellos pasaron un tiempo en Siberia, como desterrados políticos, antes de la revolución.30 Lo mismo puede decirse de los más grandes escritores rusos, incluido Fiódor Dostoyevski, que a mediados del siglo XIX describió el modo en que algunos reclusos permanecían encadenados a la pared de la cárcel, sin poder desplazarse más de dos metros, durante diez años. «Así era nuestro mundo peculiar, que a nada se parecía —escribe—: la casa de los muertos vivientes.»31

Sin embargo, los relatos sobre la historia de la represión estatal pierden entidad bajo el hechizo del invierno. Las ciénagas del verano se convierten en tapetes escarchados, y las agujas de pino en gorgueras de encaje flamenco. La nieve empolva y cubre el suelo, arremolinándose en la niebla cuando el viento atrapa la superficie, ocultando los huesos no solo de rusos, sino también de italianos, franceses, españoles, polacos, suecos y muchos más que perecieron en este lugar de destierro y yacen en tumbas sin nombre. En Siberia, todo resulta ambiguo, incluso irónico y oscuro, dadas las palabras utilizadas para describir sus extremos. Los reclusos del siglo XIX llamaban «la música» a los grilletes,32 presumiblemente por el ruido que hacían las cadenas. En Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, «tocar el piano» era la toma de huellas dactilares al ingresar en el campo.33

Pero hay también otro relato de Siberia. Esta tierra está salpicada de pianos: humildes verticales, de fabricación soviética, como el de la foto del campo de lava de Kamchatka, y también instrumentos de importación, más modernos. Hay una abundancia de hermosos pianos de cola en una ciudad terriblemente fría, llamada Mirni —un asentamiento soviético de los años cincuenta enriquecido por la mina de diamantes a cielo abierto más grande del mundo—, y más de cincuenta pianos Steinway en un colegio para niños prodigio de Janti-Mansisk, en pleno corazón de los campos petrolíferos del oeste de Siberia. No obstante, estas extravagancias son raras y distantes entre sí. Lo más notable son los pianos que datan de los años de máximo apogeo de la pianomanía, bajo el imperio, en el siglo XIX. Símbolos perdidos de la cultura occidental en territorio asiático, estos instrumentos arribaron a Siberia trayendo consigo las melodías de los salones musicales europeos, muy lejos del contexto cultural de su cuna. El modo en que estos instrumentos llegaron a esta tierra salvaje es, para empezar, una prueba de fuerza de voluntad por parte de gobernadores, desterrados y aventureros. El hecho de que sobrevivan da testimonio de la necesidad de solaz que tiene el espíritu humano. «Verdaderamente, habría motivo para volverse loco si no fuera por la música», dijo el pianista y compositor ruso Piotr Chaikovski.34

La relación de Rusia con el piano empezó bajo Catalina la Grande, la emperatriz del siglo XVIII habituada a coleccionar nuevas tecnologías, desde instrumentos musicales hasta su reloj robótico hecho con tres pájaros a tamaño natural: un búho que gira la cabeza, un pavo real que despliega la cola (casi puede percibirse cómo se le llena el pecho de aire al respirar) y un gallo que da las horas cantando.* Catalina fue también quien recibió en herencia el legado occidentalizante de Pedro el Grande, que fundó San Petersburgo en 1703, «abriendo una ventana hacia Europa».35 Dieciséis años después de la muerte de Pedro vino la emperatriz Isabel, otra modernizadora, cuyo gusto por la ópera europea dio lugar a una nueva edad de oro musical. Los desmesurados dispendios de Isabel en tenores italianos y compañías francesas tuvieron su impacto en los gustos musicales de la élite rusa, tendencia que continuó después de 1752, cuando Catalina, la nueva emperatriz, hizo aún más fuerte, a mediados de siglo, la influencia de Isabel y su generoso apoyo de las artes. La cultura europea prosperó en San Petersburgo, aunque las cuestiones más profundas que se planteaban en Europa Occidental —por ejemplo, en los libros de Jean-Jacques Rousseau, el filósofo cuyas teorías sobre la búsqueda de la libertad individual y la igualdad natural de los hombres inspiraron una generación de románticos— no tenían sitio en la corte rusa.

Mientras en Francia se gestaba la revolución, Catalina permanecía totalmente sorda a toda crítica al opresivo sistema de servidumbre de Rusia, que era una importante fuente de riqueza imperial. Los hombres y mujeres rusos, y sus hijos nacidos bajo el vínculo de vasallaje, no solo eran utilizados para cultivar los campos, sino que también recibían formación en el canto y el baile, para aligerar la lobreguez feudal. Cuando se desarrolló la música instrumental, las orquestas de siervos llegaron a ser un fenómeno típicamente ruso: un conocido fanático musical de tiempos de Catalina36 tenía dada orden de que su servidumbre únicamente se dirigiera a él cantando. Otros criados eran enviados al extranjero a estudiar música —moda que se prolongó hasta el siglo XIX—. En 1809, cuando dos de estos músicos siervos recibieron orden de regresar a Rusia, abandonando su formación en Leipzig, se vengaron matando a su amo y despedazándolo en su habitación. En Leipzig no solo habían oído música bella; también habían probado el sabor de la libertad.37

El castigo era Siberia, donde los desgraciados siervos eran desterrados por sistema, sin juicio, por las más nimias transgresiones, por incurrir en insolencia o por aspirar rapé. Cuando el disidente Alek sandr Radíshchev relató los horrores del sistema feudal ruso de servidumbre en su libro de 1790 Viaje de San Petersburgo a Moscú, Catalina intensificó sus medidas.* Desterró a su más destacado detractor a la colonia penal de Siberia, cuyo bárbaro tamaño aumentaba rápidamente. Cuando Austria, Prusia y Rusia empezaron a repartirse pedacitos de Polonia y de lo que luego serían las Provincias Occidentales —una región que abarcaba Lituania, Ucrania y Bielorrusia—, Siberia recibió su primera ración de rebeldes polacos cultos,* cuya suerte estaba en manos de los gobernadores de Catalina. Alguno de ellos acudió a su nuevo destino en el fin del mundo con instrumentos musicales.

En aquella época, los instrumentos estaban aún en desarrollo: los de teclado evidenciaban un problema de identidad en sus nombres. La palabra alemana Klavier se aplicaba unas veces al clavecín y otras a la espineta, al virginal o al clavicordio.38 En su uso correcto, la palabra clavicordio se aplicaba a un instrumento que, al igual que el piano, utilizaba la acción de un macillo sobre las cuerdas en vez del punteo del plectro, como en el clavecín. Llamado a veces «teclado de los pobres»,39 era un instrumento capaz de responder a los dedos del ejecutante, a su temblor, a las pausas empáticas y a la intención emocional: «En pocas palabras, el clavicordio fue el primer instrumento de teclado dotado de alma».40 Confusamente, sin embargo, clavicordio también se aplicaba a veces al «fortepiano» —cuya traducción sería «fuerte-lento»—, creación del fabricante italiano Bartolomeo Cristofori para la familia de los Médici, a la vuelta del siglo XVIII. Lo que hizo revolucionario el invento de Cristofori no fue solo la relativa portabilidad del piano (comparada con la de un órgano), sino también que su mejor dinámica y expresión musical creaban la ilusión de que había una orquesta entera en la sala.

«Hasta 1770, más o menos, los pianos eran instrumentos ambiguos, en fase de transición, y de condición incierta.»41 El muy valioso piano rectangular, o piano anglais, de Catalina, es un perfecto ejemplo de esta evolución. En 1774, cuando el piano empezaba a ponerse de moda, la emperatriz encargó este teclado, nuevo y antiguo al mismo tiempo, al principal fabricante de Londres, un inmigrante alemán llamado Johann Zumpe. Era el instrumento du jour, el que todo el mundo tenía, desde el gran amigo de Catalina, el filósofo y lexicógrafo francés Denis Diderot, cuya Encyclopédie consideraba que tocar música con un teclado era un gran logro para la educación de las mujeres modernas, hasta la realeza inglesa. A los diez años de su invención, se fabricaban versiones de este instrumento en Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos.42 Según un compositor británico de la época, Zumpe no lograba fabricar sus pianos con la rapidez suficiente para satisfacer la demanda.43

El piano anglais de Catalina, una pieza de ebanistería más bonita que un huevo Fabergé, ahora se halla tras una cinta roja en el Pávlovsk, un palacio zarista de recreo levantado en el siglo XVIII en las afueras de San Petersburgo, que funcionaba como uno de los centros más importantes de la vida musical rusa. El piano se exhibe junto a un juego de tocador de Sèvres, regalo de María Antonieta a la familia imperial. El Zumpe, una novedad en su época, aporta cierta suavidad en los adagios,44 pero también produce un antiguo y elegante tañido y una resonancia metálica de las teclas. Solo cuando la técnica mejoró la potente acción de los macillos y fue posible añadir tensión a las cuerdas más gruesas, afinando los pedales, para permitir un mejor control de la expresión «fuerte-lento», pudo cumplirse el potencial del piano en el instrumento que hoy conocemos. Esta fase siguiente de la tecnología pianística, que halló su apogeo en las tres primeras décadas del siglo XIX, elevó el instrumento a las salas de concierto de toda Europa, a medida que su robusto mecanismo se iba haciendo más capaz de tolerar los apasionamientos de los virtuosos. En 1821, la fábrica francesa Érard patentó la acción de «doble repetición», que permitía una gran velocidad al pulsar las teclas del piano incluso cuando aún no habían alcanzado su máxima altura vertical, y facilitaba una rápida ejecución. En ese momento fue cuando el piano empezó a migrar con mayor amplitud, tendencia de la que fue testigo James Holman, un inglés ciego que viajó por Siberia en 1823, sin otro motivo, al parecer, que el de proveerse de un buen anecdotario de salón. Esto escribió al respecto: «Una dama, conocida mía, se trajo su pianoforte favorito a este último sitio, desde San Petersburgo, en el fondo de su trineo, y sin causarle el menor daño».45

Violentos. Fríos. De sorprendente belleza. Que estos señoriales instrumentos puedan seguir existiendo en un lugar tan profundamente enigmático como Siberia resulta bastante notable. Y se convierte en poco menos que un milagro cuando averiguamos que el Zumpe de 1774 de Catalina no es el único que sobrevivió a una estancia en la tierra incógnita de Rusia durante las guerras del siglo XX, y que hay otros pianos históricos que siguen haciendo música en soñolientos pueblos siberianos. Donde las casas de madera parecen acurrucarse unas contra otras, procurándose calor, hay pianos arrastrados y abandonados por la marea viva del Romanticismo decimonónico europeo. Este fue uno de los periodos más importantes en la popularización del piano, cuando una nueva clase de intérpretes virtuosos se convirtió en su más convincente apoyo.

A poco de su llegada a Rusia en 1802, el pianista irlandés John Field —inventor del nocturno, un poema amoroso para piano, corto y de ensueño— ya se había establecido como intérprete y profesor en los salones de Moscú y de San Petersburgo. Field puso el primer acorde, por así decirlo, en el culto pianístico ruso, pero fue la fama del húngaro Franz Liszt la que en 1840 trocó en pasión el amor de los rusos por el instrumento.

Las mujeres atrapaban mechones del ondulado e icónico cabello de Liszt para guardarlos en medallones y llevarlos cerca del pecho. Las fans se peleaban por sus pañuelos de seda, los posos de sus cafés (que llevaban en viales) y sus colillas. Las jóvenes alemanas se hacían brazaletes con las cuerdas de piano que él percutía y convertían en amuletos los huesos de cereza que escupía. En Viena, una de las grandes capitales de la música europea, los confiteros vendían galletas en forma de piano y glaseadas con su nombre. Cuando Liszt salió de Berlín camino de Rusia, en la primavera de 1842, lo hizo en una carroza tirada por seis caballos blancos y seguida por una procesión de treinta carruajes.46 Cuando tocó en San Petersburgo, en abril de ese mismo año, el infame «destrozapianos»47 —reputación derivada de los instrumentos rotos que iba dejando tras de sí— atrajo la mayor cantidad de público jamás vista en la ciudad para un acto de esta índole.

Liszt se plantaba de un salto en el escenario, en vez de subir por la escalerilla.48 Tras arrojar al suelo sus guantes blancos de cabritilla, hacía una profunda reverencia al público, que oscilaba entre el completo silencio y el aplauso más atronador, mientras él tocaba un piano y luego otro enfrentado al anterior. Dos años antes, actuando ante la zarina en Prusia, Liszt rompió una tras otra todas las cuerdas de su atormentado piano. En San Petersburgo fueron algo mejor las cosas: un espectacular despliegue del rango del instrumento, agolpando oleadas de notas en música repleta de una belleza intensa y violenta. Cuentan que John Field, mientras oía tocar a Liszt, le preguntó a su acompañante: «¿Morderá?».49 Liszt era considerado «el pasado, el presente, el futuro del piano»,50 según escribió un contemporáneo. Su recital ante una muchedumbre de tres mil rusos fue algo «inaudito, totalmente novedoso, incluso algo excesivo: esta idea de montar un pequeño escenario en el centro de la sala, como un islote en mitad del océano, un trono por encima de las cabezas de la multitud»,51 escribe otro testigo de este revolucionario acontecimiento. El talento de Liszt era capaz de provocar una especie de locura musical, según Vladímir Stásov, crítico ruso que estuvo presente en el debut de Liszt en San Petersburgo. Stásov fue a oírlo tocar en compañía de su amigo Alek sandr Serov:

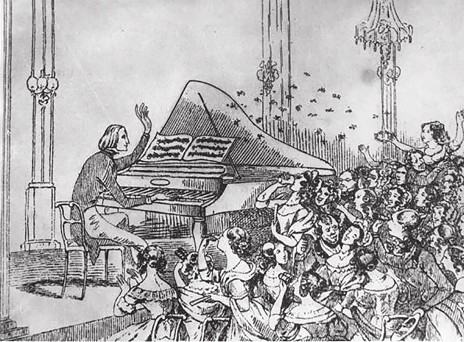

Grabado de 1842 en que se representa a Liszt actuando ante una multitud berlinesa enloquecida. La escena no deja de parecerse a un moderno concierto de rock.

Cambiamos solamente unas pocas palabras y corrimos a nuestras casas, para comunicarnos por escrito lo antes posible nuestras impresiones, nuestros sueños, nuestro éxtasis. Allí y entonces hicimos voto de que a partir de ese momento, y para siempre, el 8 de abril de 1842 sería sagrado para nosotros, y que jamás olvidaríamos ni uno solo de aquellos segundos, hasta el día de nuestra muerte... Nunca en nuestras vidas habíamos oído nada semejante; nunca habíamos estado en presencia de un temperamento tan brillante, tan apasionado, tan demoníaco, que pasaba, sin solución de continuidad, de vacilar como un torbellino a derramarse en una cascada de tierna belleza, de tierna gracia.52

La gira rusa de Liszt tuvo un efecto significativo en la cambiante cultura musical del país —habida cuenta, además, del respaldo que supuso para la naciente industria pianística rusa el hecho de que Liszt utilizara un Lichtenthal fabricado en San Petersburgo en un importante año musical—. En 1842 se estrenó en San Petersburgo Ruslán y Liudmila, de Mijaíl Glinka —considerada la primera ópera rusa auténtica, por su carácter nativo y por su melodía—.53 A Liszt, que había desarrollado un verdadero afecto por la música folclórica rusa, la ópera le pareció maravillosa.

La ópera de Glinka tuvo su influencia, pero fueron el piano y la espléndida condición de virtuoso los que entusiasmaron a la aristocracia, que se quitaba los instrumentos de las manos, ahora que ya no eran una rareza técnica en Rusia. «Aparecen pianos, o alguna modalidad de caja con teclas, por todas partes —escribe un diarista de mediados del siglo—: Si hay cien apartamentos en un edificio de San Petersburgo, no habrá menos de noventa y tres instrumentos, y un afinador de pianos.»54 Lo mismo ocurría en toda Europa. Ese mismo año, el fabricante londinense Broadwood & Sons estaba entre los doce empleadores más importantes de la ciudad.55 Los Grandes Turistas —hombres de clase alta en viaje cultural por Europa para hacerse adultos— no podían vivir lejos de casa sin piano. Según una guía de viajes muy utilizada —How to Enjoy Paris in 1842, cómo disfrutar de París en 1842—, casi todas las familias inglesas que se establecían en París durante una temporada acababan alquilando o comprando un piano. Solo en Gran Bretaña, durante los cinco años posteriores a 1842 hubo dieciséis patentes de nuevas tecnologías pianísticas.

Con cada desarrollo funcional del instrumento, el incremento de la capacidad expresiva del piano era saludado con un alud de composiciones. La clase mercantil emergente estaba ansiosa de nuevos lujos, y las ayudas estatales fomentaban la industria local. La fabricación de pianos prosperaba en Rusia:56 los primeros pianos de cola rusos no costaban mucho más que un par de filas de asientos para la actuación de Liszt en el San Petersburgo de 1842.

A medida que avanzaba el siglo, fue mejorando la tecnología de los pianos, con bastidores de hierro (en lugar de madera), nuevos tipos de cuerdas y el desarrollo del piano vertical —que un historiador describe como «un excepcional paquete de invenciones»:57 su tamaño y portabilidad se adaptaba bien a los hogares de las crecientes clases medias—. En 1859, Henry Steinway, fabricante alemán de pianos que emigró a Nueva York, patentó el primer piano de cola con tensado de cuerdas over-string, que daba a los instrumentos de concierto un mayor volumen. Un ambiente musical de muy rica textura fue evolucionando, no solo con la utilización del piano en Rusia, sino en todos los géneros e instituciones musicales: ópera, ballet, orquestas sinfónicas, conservatorios y sociedades musicales de aficionados. Con el cambio de siglo, la contribución de Rusia a la música clásica alcanzaba ya altos niveles. Chaikovski y Nikolái Rimski-Kórsakov se habían incorporado a las primeras filas de los creadores europeos. Entre los pianistas destacaban con luz propia Nikolái Rubinstein y Serguéi Rajmáninov. Se había desarrollado plenamente un estilo nacional ruso, que ejercía su influencia sobre el resto del mundo, eclipsándolo incluso. Los fabricantes rusos se granjeaban toda clase de elogios en las Ferias Mundiales.

Familia rusa con su piano en los años cuarenta del siglo XIX, cuando el piano se convirtió en un importante símbolo de prestigio.

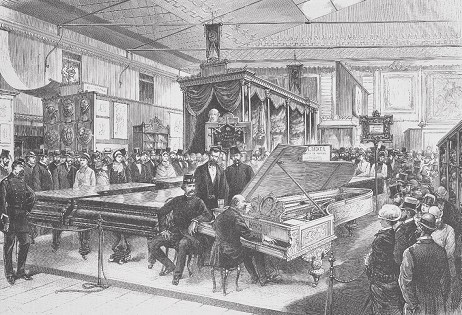

Exposición de pianos Becker, fabricados en San Petersburgo, en la Feria Mundial parisina de 1878, con el sah de Persia escuchando una demostración. En 1900, el pabellón ruso de la feria volvió a causar sensación con un anuncio del nuevo ferrocarril transiberiano. Un paisaje pintado se iba deslizando por las ventanas del vagón expuesto, ofreciendo un resumen de los casi nueve mil kilómetros de recorrido del Transiberiano, en un bonito argumentario de venta. Algunos pasajeros observaron que la realidad no siempre resultaba tan pintoresca.

Luego, el caos de la Revolución de 1917 fracturó el patrimonio cultural del país. Cierto número de músicos de alto nivel huyeron a Alemania, Francia y Estados Unidos. Cuando cayó el régimen zarista, los nobles en fuga y los oportunistas extranjeros saquearon todo lo que pudieron —tapices gobelinos, cuadros de Van Dyck—58 en su afán por salir de allí con algún tesoro a cuestas. Preciosos violines escondidos bajo los abrigos, pianos atados al techo de los vagones de tren que abandonaban Rusia por Siberia, pasando por Manchuria y más allá.

En 1919, un crítico musical de San Petersburgo vendió su piano de cola por unas hogazas de pan.59 «Tiendas de pillaje» abrieron en San Petersburgo y Moscú, ofreciendo objetos de arte robados a los ricos. Durante la guerra civil rusa, que se prolongó hasta 1922, muchas mansiones fueron saqueadas o quemadas. Posteriormente se reconstruyeron instrumentos medio destruidos. Se fabricaron pianos con partes sueltas,60 como un teclado Bechstein sobre patas Pleyel.

Dos decenios después, durante la Gran Guerra Patriótica, los tesoros nacionales más importantes se enviaron a Siberia por precaución, incluidos los instrumentos de propiedad estatal de Leningrado y Moscú, las mejores bailarinas del país y el cadáver embalsamado de Lenin. No mucho más adelante, pianos obtenidos en el Frente Occidental de la Unión Soviética,* de sitios como Sajonia y Prusia, acabaron viajando al este con los soldados del Ejército Rojo, para adorno de muchos hogares siberianos. Cuando avanzaron los nazis, los rusos abandonaron sus ciudades del lado europeo de los Urales: el trauma de la guerra empujó a los civiles hacia Siberia, a veces con un instrumento a cuestas. Otros pianos se perdieron ante el avance alemán, o ardieron en alguna chimenea, hechos leña. Un piano que hoy en día pertenece a un conocido músico sirvió, acostado, para bloquear ventanas durante el sitio de Leningrado, cuando los nazis dejaron la ciudad sin alimentos, en una de las catástrofes civiles más oscuras de un siglo horripilante y sangriento.

Entretanto, la ya antigua pericia rusa en la fabricación de pianos iba cambiando por motivos políticos. «El arte pertenece al pueblo —dice Lenin en 1920—. Debe clavar sus raíces más profundas en las amplias masas trabajadoras. Debe ser comprendido y amado por estas masas. Debe unir los sentimientos, los pensamientos y la voluntad de estas masas; elevarlas a un nivel superior.»61 El gobierno soviético fomentó la producción de miles de instrumentos, que se distribuyeron por toda la recién formada red de escuelas musicales de la Unión Soviética. En Siberia se abrieron fábricas de pianos. Se introdujeron planes de alquiler de pianos a particulares, con un boyante mercado para los verticales, que encajaban mejor en las reducidas viviendas soviéticas. Esta dinámica cultura musical, de alcance provincial y social, que superaba con creces los sistemas educativos equivalentes en Occidente, desapareció a partir de 1991, cuando Borís Yeltsin se convirtió en el primer líder ruso libremente elegido en mil años. Yeltsin emprendió de inmediato la disolución de la Unión Soviética, otorgando autonomía a varios Estados miembros. También eliminó los subsidios gubernamentales, en su marcha hacia la economía de mercado libre, provocando una reacción en cadena de tremenda hiperinflación, colapso industrial, corrupción, gansterismo y desempleo generalizado. Mientras las masas se hundían en la pobreza, la privatización de las industrias rusas benefició a unos cuantos amigos de amigos del gobierno, que compraron petrolíferas y compañías de gas a precios de saldo. La famosa oligarquía rusa nació al mismo tiempo que quedaban liquidadas varias generaciones de «solidaridad» comunista.

Queda por debatir si los tiempos de Yeltsin fueron malos o buenos para los rusos. Para los pianos fueron catastróficos. El sistema de educación musical resultó dañado. Según crecía el número de nuevos ricos, los afinadores aprendieron a hacer una fortuna rehabilitando viejos instrumentos y vendiéndolos como una especie de símbolo de condición burguesa. Pintaban un Bechstein de blanco, para que hiciera juego en la mansión de un oligarca, lo decoraban con pan de oro y de vez en cuando añadían historias de gran calado, ennobleciendo los orígenes del instrumento para aumentar su precio de venta en un mercado nuevo e ingenuo. En esa época, Rusia fue un país aturdido por las oportunidades y las nuevas formas de hacer las cosas. También fue un país desmoralizado por el fracaso del comunismo: muchos preferían creer en una versión más rosada del pasado.

En Siberia, la gente dejó atrás, pudriéndose, muchos instrumentos, o porque eran demasiado grandes para sacarlos de las viviendas, o porque quedaron ignorados en los sótanos de las escuelas musicales bastante después de que a estas les cortaran las subvenciones. Muchas veces, la historia de un piano solo puede colegirse del número de serie, oculto en el interior del instrumento —antecedentes que se remontan más de doscientos años en la historia de Rusia—. Y, sin embargo, hay pianos que han logrado resistir el frío furtivo que lleva una eternidad tratando de invadir sus cuerdas. Estos instrumentos no solo nos cuentan la historia de la colonización de Siberia por los rusos, sino que también ilustran la capacidad de los seres humanos para soportar las más extraordinarias calamidades. La fe en la confortación que proporciona la música sobrevive en las apagadas notas de los macillos rotos, en bellas armonías que describen cosas indecibles, que las palabras no logran expresar. Sobrevive en pianos que la gente corriente ha protegido por todos los medios.

En el verano de 2015 entré por primera vez en contacto con la historia pianística de Rusia. Era algo nuevo para mí: la misteriosa e ilógica fuerza de una obsesión, cuando me puse a buscar un instrumento en Siberia por encargo de un brillante músico mongol. Siberia siempre me intrigó, siempre —ya desde la niñez— me provocó la curiosidad ese espacio blanco de mi globo terráqueo, que se extendía más allá de mi capacidad imaginativa. Como Tombuctú o Uagadugú, Siberia poseía para mí una resonancia que no habría sabido explicar, y los libros de mi biblioteca contaban la historia de mi relación bibliófila con un lugar que nunca llegaría a visitar. Cuando al final lo hice, surgió otro factor: una especie de locura egoísta por acabar lo que había iniciado, aun sabiendo que en un sitio tan vasto como Rusia el final podría no llegar nunca. Empecé a hacer incursiones en territorios a los que nunca había pensado que pudiera llevarme un piano, alejándome cada vez más de mi hogar inglés, persiguiendo un instrumento que yo ni siquiera sabía tocar. Daba igual que la causalidad comenzara a fracturarse —de A tenía que ir a C, por causa de lo que me había contado B—, porque había empezado a enamorarme de la impredecibilidad siberiana, de las conexiones por serendipia y las experiencias no contadas, características de esas personas que constituyen una de las mayores naciones narradoras del mundo. No tardé en darme cuenta: lo que falta puede a veces decirte más sobre la historia de un país que lo que queda. También aprendí que Siberia es más grande, más atractiva y mucho más complicada de lo que sugieren los arquetipos: mucho mayor, de hecho, de lo que yo podía suponer cuando empezaron a germinar mis planes, para luego extenderse, y me encontré atrapada en el impulso de viajar por un lugar deslumbrantemente sorpresivo.

Todo esto porque en el verano de 2015 me hice amiga de una joven mongola llamada Odgerel Sampilnórov. Estábamos ambas alojadas en casa de un amigo alemán, Franz-Christoph Giercke, en el valle del Orjón, en Mongolia, cerca del Karakórum, emplazamiento de la capital histórica del imperio de Gengis Khan,* no lejos de la frontera con Siberia. La familia Giercke pasaba sus veranos en una alineación de gers —tiendas de los nómadas, redondas, hechas de madera y lona, instaladas muy lejos de la carretera que recorre la estepa sin vallas—. Anteriormente, Odgerel había dado clases de piano a la hija de Giercke y a sus primas mongolas, utilizando un viejo instrumento que se había traído en camioneta desde la capital moderna, Ulán Bator.

«Cuando nos conocimos, Odgerel solo tenía diecinueve años, pero a las pocas horas de oírla tocar tuve una epifanía —recordaba Giercke—. No era solo que se identificase con Johann Sebastian Bach y la Alemania del siglo XVII, con el sufrimiento y la devoción religiosa de Bach, sino que también era capaz de evocar sentimientos y recuerdos relacionados con mi niñez en Alemania Oriental, en Magdeburgo y en Leipzig. Tocaba todas las piezas para piano de los siglos XVIII, XIX y XX. Las tocaba de memoria, sin recurrir nunca a las partituras. Mozart, Beethoven, Händel, Mendelssohn, Chopin, Liszt, Schumann, Rajmáninov, Chaikovski, Skriabin. Nunca había escuchado a nadie con tanto talento.»

Con ayuda de Giercke y otras personas, Odgerel estudió nueve años en el Conservatorio de Perugia, Italia. Cuando yo la conocí, su modo de tocar era sublime. El viejo instrumento había desaparecido, y ahora utilizaba el Yamaha de media cola propiedad de Giercke para dar sus conciertos, normalmente seguidos de una cena de cabra asada en que cada animal se cocinaba de dentro afuera, con la barriga llena de piedras ardientes. Más allá de la puerta de madera del ger se extendía una gran altiplanicie rematada por montañas, los pliegues aterciopelados de la estepa, sembrados de tumbas y de antiguos túmulos dejados por oleadas sucesivas de nómadas. Los yaks y los caballos, más numerosos que las personas en Mongolia, pacían a la orilla del río, más abajo. En el interior de la tienda, la concurrencia incluía un cocinero sherpa, un chamán local apodado Ajustahuesos y Tsogt, un cantante de ópera formado en París y procedente de Mongolia Interior, que era también un consumado arquero. El hombre se hacía daño en el cuello cada vez que intentaba pasar por la baja puerta del ger para escuchar los conciertos de piano, los profundos y conmovedores conflictos de la música que flotaban hasta escapar por la abertura del techo, hecha con una rueda radiada de madera pintada.

Un día vi que Giercke sacudía la cabeza indignado. El piano era un Yamaha moderno, y de muy buena calidad. Sonaba bien temperado, pero, según él, no tan bien como antes. Podía ser que el clima seco de la estepa hubiera acabado por dañarlo. También podía ser que el afinador de Odgerel tuviera que acudir antes de lo previsto. Giercke se inclinó para decirme al oído: «Tenemos que encontrarle uno de los pianos perdidos de Siberia».

Esa noche me pasó una novela de un norteamericano, Daniel Mason,62 que trata de un afinador de pianos de nacionalidad británica que subió por el río Salween hasta penetrar en la Birmania sin ley del siglo XIX. Había aceptado el encargo de arreglar un raro piano de cola de 1840 perteneciente a un enigmático médico militar empleado por la Oficina de Guerra Británica. Este piano Érard funcionaba como una especie de símbolo de la colonización europea de Asia del siglo XIX, y algunos temas de la novela hacían pensar en Kurtz, el protagonista de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, un pintor, músico y cazador de marfil que se «hace nativo». En el libro de Mason, cada vez que alguien toca el Érard se hace la paz entre las tribus beligerantes. A Giercke, que tenía algo de Kurtz, le encantaba la idea de vivir «río arriba» con un piano espectacular; no veía motivo para que una buena captura de piano se presentara como ficción, ni tenía duda alguna de que hubiese pianos en Siberia. «Si tú, Sophy, encontraras un piano y te lo trajeras para acá, nuestra historia sería real.» Giercke era realizador cinematográfico y había viajado mucho por Asia Central. Su conocimiento de la historia de la región le bastaba para estar convencido de que allí había pianos. Le encantaba la idea de que un piano trajese alegría a su país adoptivo y de que Odgerel fuera dueña de un piano propio, para tocarlo en el valle del Orjón, en verano, y en su casa de Ulán Bator en invierno.

Odgerel y yo nos hicimos amigas a lo largo de ese polvoriento verano mongol. Hablamos de su niñez, de su padre, entrenador de baloncesto, y de su madre, gimnasta. Odgerel era de familia buriata, grupo indígena de fuertes raíces budistas y chamánicas, originario de los alrededores del lago Baikal. En los años treinta, algunos miembros de su familia sufrieron persecución: con Stalin, los rebaños comunales sustituyeron el pastoreo nómada, se prohibió el budismo —cerrados sus monasterios y ejecutados todos sus intelectuales— y el territorio, cuyos pobladores intentaron defender en 1929 en una rebelión que costó la vida a unos treinta y cinco mil buriatos, quedó partido en trozos de menor tamaño.63 Hubo familiares de Odgerel que huyeron a Mongolia.

La historia de Odgerel se me quedó grabada, pero su música me conmovió. Cuanto más la escuchaba tocar, más me preguntaba cómo podía un piano histórico sonar diferente en la estepa —un instrumento que aún resonaba con el timbre del siglo XIX, más suave—: los temperamentales nocturnos de John Field, la chispeante elegancia de las baladas de Chopin, la textura terruñera de la «Escena Rústica Rusa» de Chaikovski.* En un espacio tan íntimo como un ger mongol, no hace ninguna falta un estruendoso piano de concierto. Un instrumento europeo interesante, dotado de voz suave, haría un buen dúo con el quejumbroso morin juur, el violín mongol con empuñadura de cabeza de caballo. Esa combinación era algo que Odgerel también empezaba a introducir como estilo euroasiático único.

Hablamos un poco sobre las dificultades que podían presentársenos, y sobre nuestra mezcla de motivaciones. Para ponerme a buscar pianos en Siberia yo necesitaría comprender la historia del piano en la cultura rusa y, para empezar, cómo habían viajado estos instrumentos hacia el este. Lo que más me gusta en el mundo es escuchar a quienes hablan, sea en las páginas de un libro o de lado a lado de una mesa, comiendo juntos. Odgerel ama la música; quería un piano que sonara bien. Giercke ama también ambas cosas, pero lo que más le gusta es el espíritu aventurero. Tras ofrecerse a cubrir los gastos de la búsqueda, dijo que el único modo de que ocurra algo interesante es intentar algo difícil.

«Así elaboramos nuestros planes: si podíamos hacerlo, estaría bien, y el relato resultante sería bueno. Y si no podíamos hacerlo, también tendríamos un relato: el de no haber podido hacerlo.»64 Así comenta John Steinbeck el viaje que hizo a la URSS en 1947, en compañía del fotógrafo Robert Capa. El enfoque de Steinbeck me convenció. También el de Antón Chéjov en una carta que le escribe a su editor en 1890, manifestándole su intención de recorrer Siberia: «Aun admitiendo que mi excursión sea una tremenda frivolidad, una muestra de obstinación y capricho, piénselo usted un poco y dígame qué puedo perder poniéndolo en práctica. ¿Tiempo? ¿Dinero? ¿Sufriré dificultades? Mi tiempo no cuesta nada. Y dinero no he tenido nunca».65 En arrebatos de música de piano, de vodka mongol y de pasarnos las noches charlando bajo un cielo estrellado, un viaje a Siberia sonaba casi inverosímilmente emocionante. Luego, el verano se trocó en otoño y volví a casa, a Inglaterra, y se me entenebreció el ánimo con las hojas muertas y el malestar estacional. Tuve descartada la idea de emprender mi cacería de pianos por Siberia hasta ocho meses después, cuando volé al Extremo Oriente ruso. Solo cuando empecé a adentrarme en el bosque ruso lo comprendí: quitarme de la cabeza la idea de los pianos perdidos de Siberia no me resultaría más fácil que permanecer desabrigada con un frío tan extremo que las lágrimas se congelan en los párpados.

La familia de Odgerel Sampilnórov. La primera foto es de sus ascendientes buriatos, originarios de las proximidades del lago Baikal de Siberia.