Su padre, Adolfo Delibes Cortés.

Su madre, María Setién Echánove.

El pequeño Miguel Manuel Mariano, en una fotografía de estudio en 1922.

UNA FAMILIA NUMEROSA

Miguel Manuel Mariano, según aparece inscrito en la partida de bautismo de la parroquia de San Ildefonso, nació en Valladolid el 17 de octubre de 1920, en el número 12 de la Acera de Recoletos, que hace esquina con la calle Colmenares. La misma finca de ladrillo rojo, miradores, balcones soleados, en la que, hasta 1916, estuvieron las oficinas de El Norte de Castilla, diario del que llegaría a ser director y que al día siguiente de su nacimiento, en su sección de «Crónica Social», publicaba esta escueta nota: «Felizmente ha dado a luz un niño la esposa del abogado y director de la Escuela de Comercio don Adolfo Delibes».

Su padre, Adolfo Delibes Cortés, era, efectivamente, director de la Escuela de Comercio, y su madre, María Setién Echánove, hija de un prestigioso abogado burgalés con raíces vascas.

El pequeño Miguel, regordete, mullido, flequillo desfilado en las primeras fotografías que se conservan de él, fue el tercero de ocho hermanos: cinco chicos, tres chicas. Una familia numerosa que obligaba a estirar el sueldo del padre, mil pesetas, con el completo catálogo de las economías domésticas en aquella casa, bulliciosa y de mucho trajín, con dos criadas y tres meses de veraneo en el pueblo.

Siempre recordó a su madre zurciendo calcetines y sábanas por la tarde, antes de merendar, ceremoniosa, un té con medio bollo suizo, y sus primeros juegos en el Campo Grande, el parque verdeante enfrente de su casa, donde iba casi a diario.

Cerca, andando, estaba el colegio de las Madres Carmelitas, en el que entró en párvulos, con seis años, y donde hizo la comunión, como era entonces costumbre, blanco impoluto y pelo engominado, de marinero.

Se conserva una foto de esa época, en la que el pequeño Miguel, pantalón corto y mirada despierta, calcetines, posa junto a una mesa con un libro. «Recuerdo de R. R. Carmelitas», se lee en lo que parece, tras él, una pizarra.

Con seis años, en el colegio de las Madres Carmelitas del Campo Grande.

Primeros contactos con la naturaleza

«De la ciudad, las primeras vivencias que recuerdo son las relativas al Campo Grande. Esas castañas locas del paseo de Coches, que nos disuadían los mayores de comerlas, asustándonos con que nos volveríamos locos. Aquellos juegos por los caminillos que dejaban marcados los coches de los niños en el suelo regado. Ésas son imágenes y recuerdos muy lejanos, de cuando yo tenía tres o cuatro años. Tal vez a los cinco seguía jugando igual por aquellos caminillos. Tengo también sensaciones olfativas: el Campo Grande cuando regaban; auditivas: cuando en el templete daba conciertos una banda, generalmente la del Regimiento de San Quintín. Yo no asistía al concierto, desde luego, estaba jugando con mi madre o con una mujer, un “aña”, como se decía entonces, pero oía la música. De manera que las primeras vivencias vallisoletanas están situadas en el Campo Grande, que es donde realmente pasé mi primera infancia.»

Javier Goñi, Cinco horas con Miguel Delibes,

Madrid, Anjana Ediciones, 1985, pp. 11-12.

Primeros recuerdos

«A menudo he mencionado como recuerdo más antiguo de mi vida el colegio de las carmelitas, donde pasé mis primeros años: el patio con la pérgola y los emparrados, los confites de la hermana Remedios, el lunar detonante en la mejilla de la hermana Luciana; pero esto ha sido una cómoda postura para ahorrarme el buceo en las tinieblas del pasado. […] Un lejano periodo de mi vida (mis veranos en Molledo-Portolín, anteriores a los cuatro años) afloró un día, en cuatro fugaces instantáneas, al oír tararear una olvidada canción. Al escucharla, una zona oscura de mi memoria se iluminó y por mi cabeza desfiló un repertorio de anécdotas a las que nunca había tenido acceso, pese a conservar fotografías de la época: la azotaina que me propinó mi tío Luis el día que me atropelló una bicicleta, mi sañuda persecución a un pollo tomatero por el único delito de tener la pechuga desplumada o la caída en una alcantarilla que rebozó mis piernas de un barro inmundo. ¿Qué edad tendría yo entonces? ¿Dos años? ¿Tres? ¿Cuatro tal vez? Pero ¿cómo relacionar estos hechos entre sí? Tales evocaciones, activadas por una musiquita que he vuelto a olvidar, son anteriores sin duda a las del colegio de las carmelitas (al emparrado del patio, los confites de la hermana Remedios o el lunar de la hermana Luciana), pero me es imposible datarlas con alguna aproximación, e incluso ordenarlas cronológicamente.»

«Mi primer recuerdo» (h. 1990), en Obras Completas, VII,

Barcelona, Destino, 2007, pp. 285-286.

EL ABUELO FRANCÉS

El abuelo francés, Frédéric Pierre Delibes, pelo negro, abundante, barba poblada, leontina y pajarita, era sobrino lejano del compositor Léo Delibes, el autor de Lakmé y del ballet Coppélia, y había llegado a España desde Toulouse contratado como técnico especialista por la Compañía Isabel II, encargada del tendido del ferrocarril entre Alar del Rey y Santander, una zona difícil, montañosa y de compleja orografía. Y en Molledo-Portolín, cerca de Reinosa, conoció a una joven del pueblo, Saturnina Cortés, con quien contrajo matrimonio.

Tiempo después, ya con su nombre españolizado, Federico, abrió en Valladolid un próspero negocio de serrería mecánica dedicado inicialmente a la fabricación de molinos harineros y, más tarde, a la carpintería para la construcción. «Federico Delibes —se leía en la publicidad de la época—. Gran fábrica de aserrar y trabajar maderas.» Allí, entre tablones y sacos de serrín, molduras, jambas, frisos, vagonetas y grúas, el joven Miguel jugaba con sus hermanos y sus primos bajo la atenta y no siempre complaciente mirada de su tío Luis, a quien aquellos niños vocingleros, traviesos, juguetones, no dejaban de importunar.

Entre otras obras de relieve, la carpintería Delibes construyó la estructura del piso móvil del teatro Calderón de Valladolid que, gracias a un sistema de poleas y engranajes, permitía elevar el patio de butacas hasta la altura de los palcos para poder organizar bailes y banquetes.

De aquel abuelo hosco, serio, desapegado —nunca volvió a Francia, ni se relacionó con su familia del otro lado de la frontera—, heredó la educación francesa, el amor por el campo, los deportes y la vida al aire libre: la bicicleta, la natación, la caza… Mientras la burguesía de aquella Valladolid casi decimonónica, blanco y negro, se deleitaba en las tardes de Casino, los Delibes salían al campo buscando el contacto con la naturaleza.

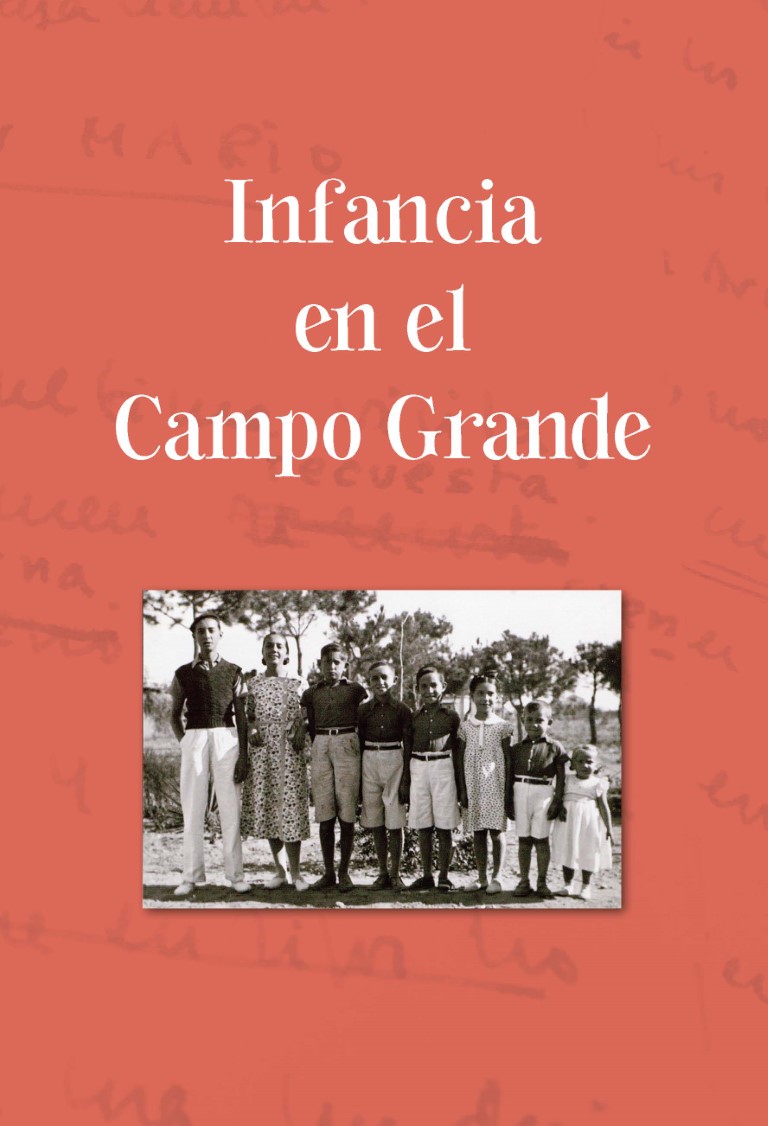

Miguel Delibes con algunos de sus hermanos en distintos momentos de su infancia.

Mis abuelos

«Yo no conocí a ninguno de mis abuelos. Uno de ellos era francés, de Toulouse, sobrino del músico Léo Delibes, y se vino a España. No me acuerdo qué cargo tenía en la construcción del ferrocarril de Alar del Rey hasta Santander. Lo que sí es cierto es que esta línea pasaba por Molledo-Portolín, que es un pueblo muy montañoso entre Reinosa y Torrelavega, donde perforaron varios túneles… Uno de ellos sale en El camino, allí donde los niños hacen sus necesidades. Pues en Molledo mi abuelo conoció a mi abuela, que era de una familia montañesa, se enamoró y se casó. Pero este hombre, que había venido provisionalmente a España, no regresó jamás a Francia. Debía de ser un hombre un poco raro, neurótico también, se ve que la neurosis me viene de los Delibes… Apenas se relacionaba con su familia francesa ni quiso regresar nunca. En Valladolid montó una sierra mecánica de maderas y de esto vivió. Aquí nacimos todos sus descendientes. Mi madre solía decir que tenía mal genio.»

Javier Goñi, Cinco horas con Miguel Delibes,

Madrid, Anjana Ediciones, 1985, p. 13.

La educación francesa

«A mi padre se le adivinaba la ascendencia europea en su afición al aire libre. No es que fuera un sportman, como se decía a comienzos de siglo del señorito ocioso dado a los deportes, pero sí un hombre que con cualquier motivo buscaba el contacto con el campo. Este hecho era raro en España, no sólo a finales del siglo XIX sino en el primer cuarto del siglo XX. [… Para mi padre] la naturaleza era la vida y era preciso conservarla y disfrutarla. Él salía al campo en todas las estaciones del año.»

Mi vida al aire libre, Barcelona, Destino, 1989, pp. 9-10.

Nadar, montar en bici

«De adolescente, cuando me lamentaba ante mis amigos de los procedimientos didácticos de mi padre, ellos decían que ésa era la educación francesa y que la educación francesa estaba muy bien. Que ellos no sabían nadar, ni montar en bicicleta, ni distinguir un cuco de un arrendajo porque no habían recibido educación francesa y que era un atraso. Que criar a un niño entre algodones era arriesgado porque luego, cada vez que la vida le pasa factura, no sabe qué actitud adoptar.»

Mi vida al aire libre, Barcelona, Destino, 1989, p. 63.

Con sus hermanos varones (Miguel es el segundo por la izquierda) y sus inseparables bicicletas en Molledo, Cantabria, en 1933.

Miguel, primero por la derecha, con tres de sus hermanos, un día de playa en Suances, Cantabria, en 1929.

UN NIÑO ASUSTADIZO Y FUTBOLISTA

El joven Miguel cursó el bachillerato en el Colegio de Lourdes de los hermanos de La Salle, los baberos, como se los conocía popularmente por la pieza de tela almidonada, semejante a un babero, con la que adornaban el cuello de la sotana.

En una de las memorias escolares del colegio aparece una foto suya y el comentario de uno de sus profesores, el hermano León, que escribe de él: «Tiene la mirada un poco lánguida y es Miguel, sin embargo, el más alegre y juguetón del grupo».

Miguel, alto, delgado, mirada acuosa, es un joven reservado y tendente a la soledad que, sin embargo, resulta ser uno de los alumnos más populares de su curso porque, dotado para el dibujo, hace caricaturas de los frailes que muestra a escondidas para regocijo de sus compañeros, no sin ser alguna vez descubierto y reprendido.

Y, entusiasta de los deportes, se convierte enseguida en uno de los jugadores imprescindibles del equipo de fútbol. Porque durante años el fútbol, esa pasión incontrolada, como él mismo la definió, llegó a ocupar una parte significativa de su vida; como aficionado e hincha de su equipo, el Real Valladolid Deportivo, del que recitaba de memoria las alineaciones, goleadores y resultados, y también como jugador. No solo jugaba al fútbol todos los martes, jueves y sábados en los campos del colegio o en los de sus rivales —los jesuitas, el instituto o los temibles Huérfanos de Caballería—, sino que jugaba también en la galería de casa con sus hermanos y una pelota de trapo o en el patio, durante los recreos, con canicas.

Miguel Delibes (el cuarto en la fila central desde la izquierda) junto a sus compañeros del Colegio de Lourdes.

Orla. Bachilleres 1936. Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid.

Fotografía para la orla en 1936. Tenía dieciséis años.

Autorretrato psicológico

«Fui un neurótico precoz que pasaba sin transición y sin causa aparente de la exaltación a la melancolía. Aunque entusiasta de los deportes, especialmente del fútbol y de la caza, era un tipo extremadamente sensible, reservado y apartadizo, aunque al propio tiempo, irónico y burlón. Mi carácter apenas se ha modificado con el tiempo. Sigo siendo el mismo. Respecto a mi sociabilidad, me encocoran el bullicio y las multitudes, pero me gusta participar en tertulias reducidas, con gentes inteligentes, con sentido del humor, poco fanáticas. Aborrezco a los seres que lo saben todo, que están seguros de todo y que tratan de imponerte, a cualquier precio, su credo y su seguridad.»

Ramón García Domínguez, Miguel Delibes: un hombre, un paisaje, una pasión, Barcelona, Destino, 1985, pp. 18-19.

Inclinación al dibujo

«Uno no puede alardear de vocación prematura. Mi desinterés por los libros y las bellas letras data de mi nacimiento. A mí me agradaría poder decir que a los quince años dominaba a los clásicos y conocía toda la literatura europea del XVIII para acá, pero no sería cierto. En cambio, sí lo es que desde niño sentí una acusada inclinación hacia el dibujo, afición que por los años veinte era considerada en España como una calamidad familiar que venía a restar energías al niño para aprender la Historia y las Matemáticas. Quiero decir con esto que nadie me hizo caso, tuve malos maestros y apenas si llegué a cultivar intuitivamente con alguna gracia la caricatura personal. En este terreno, antes de los catorce años, ya alcancé cierto prestigio entre mis compañeros de estudio haciendo, naturalmente, las caricaturas de nuestros profesores.»

Prólogo a Obra Completa, I, Barcelona, Destino, 1964, p. 10.

Miguel Delibes y su hijo Miguel como integrantes de un equipo de fútbol.

Pasión por el fútbol

«Yo creo que mi primera afición deportiva, asumida como pasión, como auténtica pasión desordenada, fue el fútbol. Antes aprendí a nadar, a montar en bicicleta y, como se ha visto, acompañaba a mi padre de morralero en sus excursiones cinegéticas, pero ni la natación, ni la bicicleta ni la caza tiraron de mí con la fuerza con que lo hizo el fútbol a los ocho o nueve años. […]

Practiqué [este deporte] durante bastantes años, digamos desde los once hasta los cuarenta y cinco. El último partido que jugué en Valladolid fue en un once que improvisamos los periodistas para desafiar al equipo del Circo Feijoo, de los Hermanos Tonetti. Yo entonces tenía novia y la idea de que ella iba a acudir al estadio a verme me movió, como dicen ahora los futbolistas, a jugar a tope, a dejarme la piel en el campo. Salí, pues, muy decidido, pero en mi primera arrancada, después de driblar al mayor de los Tonetti, me entró un chino malabarista, no recuerdo bien dónde me puso la rodilla, me propinó un leve empellón y yo salí por los aires dando volteretas como proyectado por una ballesta. Quedé malparado, maltrecho, abrumado por un sentimiento de vergüenza que aún hoy, al cabo de los años, se reaviva cada vez que lo recuerdo.»

Mi vida al aire libre, Barcelona, Destino, 1989, pp. 37-38 y 47.

Partido de fútbol celebrado el 29 de septiembre de 1944, que enfrentó a un equipo de periodistas de Valladolid con artistas del Circo Feijoo.

Delibes, de pie, es el tercero por la derecha.

Solteros contra casados

«Los últimos partidos de mi carrera futbolística, es decir, de los treinta y cinco a los cuarenta y cinco años, los jugué como portero en el Sedano F. C., mi pueblo de adopción. Allí, únicamente jugaba los veranos, tres o cuatro encuentros, partidos competidos con los equipos de los pueblos próximos (Covanera, Tubilla, Escalada) o con los seminaristas de los jesuitas de Valdelateja, un cuadro muy duro de pelar, donde el ariete Ocaña, digno representante de la furia española, parecía empeñado en meterme a mí con la pelota en el fondo de la red. Yo le advertía a voces, en pleno partido:

—¡Ojo, Ocaña! Ten en cuenta que eso de amar al prójimo como a ti mismo rige también en el fútbol.

Pero él, erre que erre, seguía cargándome, trompicándome, empujándome. Menos mal que el árbitro, José Ignacio Echano, otro veraneante sedanés, protegía mi integridad con el silbato. Especialmente áspero resultaba el tradicional encuentro de las fiestas de la Moreneta, solteros contra casados. Mis defensas, don Salvador, el cura párroco (que por su condición sacerdotal se alineaba con los casados), Boni, el electricista, y Gregorio, el herrador, no eran ciertamente cojos, pero la delantera de los solteros, más rauda y menos gastada, los desbordaba con cierta facilidad y, entonces, yo me encontraba solo ante el peligro, abandonaba la puerta y lo más fácil era que mis triquiñuelas de veterano no sirvieran de nada y la jugada terminase en gol. Como los solteros podían dejar de serlo en cualquier momento, los casados hacíamos novenas para que los más diestros y agresivos llevaran a sus novias al altar y al verano siguiente se alinearan con nosotros, pero no siempre nuestras plegarias tuvieron éxito. Alguno, como es de ley, contraía matrimonio pero esto solía coincidir con el retiro de otro de los nuestros, de tal manera que el soñado equilibrio de fuerzas nunca se produjo.»

Mi vida al aire libre, Barcelona,

Destino, 1989, pp. 48-49.

«MI QUERIDA BICICLETA»

Con seis o siete años, aprendió a montar en bicicleta en el jardincillo trasero de la casa de veraneo. Pasó parte de la mañana mirando de reojo la bicicleta de su hermano Adolfo, una Areli de color verde, tentadora, hasta que su padre, casi a mediodía, le ayudó a subirse al sillín y, antes de propinarle un decidido empujón —que hizo que la rueda bandeara de un lado a otro hasta que sujetó con fuerza el manillar—, le dio un único consejo: «Mira hacia delante, no mires a la rueda», le gritó mientras, inestable, trastabillando, se alejaba.

Casi enseguida iba y venía ya por el caminillo del jardín junto a la tapia, airoso y suelto, con la inesperada habilidad del más consumado de los ciclistas.

El problema surgió a la hora de parar; no sabía cómo hacerlo y le aterró la posibilidad de caerse.

—Y ahora, ¿cómo hago para bajar?

—Deja que la bici pierda velocidad, y cuando pare, pon el pie del lado del que caiga.

—¿Y no puedes ayudarme?

Su padre —la educación francesa— le dijo que tendría que aprender él solo, y le dejó allí dando vueltas mientras, cada vez más azorado, intentaba frenar. Estuvo un rato arriba y abajo recorriendo el jardín sin decidirse, hasta que, caída ya la tarde, cuando en casa ya empezaban a inquietarse, apareció el joven Miguel en el comedor, cansado, hambriento.

Incapaz de frenar, había tenido que chocar la bici contra un seto de boj, donde la rueda se empotró con la hojarasca.

—¿Te has bajado tú solo? —le preguntó su padre.

—Claro.

Miguel Delibes montando en bicicleta en El Montico.

«Por aquel tiempo yo era ya una especie de Fausto Coppi, un ciclista consumado. No me apeaba de la bicicleta. Sabía zigzaguear sin manos, ponerme de pie en el sillín y conducir con los pies. Como transporte, podía cargar simultáneamente a tres de mis hermanos: uno en el manillar, otro en la barra y un tercero de pie, agarrado a mis hombros sobre las palomillas traseras. Los automóviles en mi ciudad eran entonces media docena, por lo que uno podía doblar las esquinas, inclinando la máquina, a toda velocidad, sin preocuparse de lo que viniera en dirección contraria. Incluso cuando acompañaba a alguna muchachita, lo hacía sentado en mi bicicleta, impulsándome con el pie desde el bordillo de la acera. Formábamos un todo tan armonioso, que si el descubrimiento de América se hubiese producido en 1930, y yo hubiera asistido a la efemérides, los indios a buen seguro nos habrían tomado a mi bicicleta y a mí por una criatura con ruedas.»

Mi vida al aire libre, Barcelona, Destino, 1989, pp. 63-64.

«Yo no tuve conciencia de que mi padre y yo estábamos en el mundo hasta después de haber entrado aquél en la cincuentena. […] En el aspecto deportivo, salvo la caza, la pesca de cangrejos y el paseo, mi padre vivía de recuerdos, procurando transmitir a su prole sus conocimientos, de tal modo que, nos gustase o no, apenas cumplíamos seis años, nos amarraba una soga a la cintura y desde la orilla del río o desde el malecón, si era en el mar, nos lanzaba al agua y nos sostenía con la cuerda un rato cada día hasta que, al cabo de una semana, nos soltábamos a nadar solos. La bicicleta era regalo algo más tardío: ocho o diez años. Y la lección que nos dictaba más sucinta aún que la de la natación. «Pedalea y no mires a la rueda», nos decía. Y nos propinaba un empellón. Al cabo de tres días, con las rodillas laceradas, ya corríamos solos por el Campo Grande.»

Mi vida al aire libre, Barcelona, Destino, 1989, pp. 11-12.

UN VENCEJO CAZADO EN PLENO VUELO

Su otra pasión, casi desde niño, fue la caza, primero con tiragomas, con el que consiguió una tremenda, infalible maestría, y ya con once años, con una escopeta de perdigones de culata tostada y cañón niquelado que le trajeron los Reyes Magos y con la que se cobró, no sin algún remordimiento —y tras casi un millar de intentos—, su primera pieza: un vencejo al que acertó con un plomo en pleno vuelo y que cayó alirroto, cerca de él, sobre un tejado.

Solía también acompañar a su padre cuando salía de caza, con el morral cruzado sobre el pecho, en aquellas mañanas frías, tempraneras, de domingo. Iban al campo adusto y ocre en el coche, el Cafetín, un Chevrolet cuadrado y anguloso de color canela oscuro del que descendían con las cananas, los leguis, los sombreros y el perro, el Boby, tras el que, en interminables caminatas, seguían el rastro de perdices y conejos.

Un padre cazador

«Mi padre, antes que ciclista y nadador, fue cazador y sobre todo un hombre campero. Desde muy niño le recuerdo preparando los trebejos de caza las tardes de los sábados: una escopeta inglesa que había adquirido a comienzos de siglo de segunda mano […], una canana de buen cuero desgastada por el uso, un morral almidonado por la sangre y la orina de los conejos, un abrigo verde, peludo, de tacto muy cariñoso, unos leguis marrones, que se abrochaban arriba y abajo con hebillas, y un sombrero de alas caídas, de mezclilla, informe, muy deportivo.

[…] El recuerdo más tierno que guardo de mi padre (mi padre no era muy niñero ni dado a demostraciones convencionales de cariño) es allí, en el monte, solo, alto, delgado, el perro a la vera, las alas del sombrero de mezclilla sobre los ojos, la escopeta en guardia baja, atento, alerta, como Ortega exigía del cazador.»

Mi vida al aire libre, Barcelona, Destino, 1989, pp. 16 y 20.

Adolfo y Concha Delibes Setién, junto a sus padres y otros dos niños en el coche familiar.

Al monte en coche

«Yo creo que mi padre me empezó a llevar al monte desde los seis años. Me gustaba ir detrás de él, pero me cansaba enseguida y entonces me quedaba, con mis hermanos, junto al coche, a orillas de un pozo que había en medio del sardón, cerca de un abrevadero de ovejas. Allí, alrededor del coche, jugábamos a la pelota y le esperábamos mientras él cazaba. Recuerdo haber visto entonces mis primeras ardillas, mis primeros cuervos. Los primeros contactos con los pájaros datan de esa época. […]

A los ocho, a los nueve años seguía saliendo al campo con mi padre. De manera que esa emoción que en mí produce el campo está, en origen, en la inclinación de mi padre. No creo que sea una cuestión genética, sino más bien una cosa adquirida: sencillamente porque frecuenté el campo desde muy temprana edad, hasta tal punto que pensé, cuando ya era mayor, que no había otra manera de matar los ocios dominicales que saliendo al campo con una escopeta.»

Javier Goñi, Cinco horas con Miguel Delibes, Madrid,

Anjana Ediciones, 1985, pp. 12-13.

Miguel Delibes, segundo por la izquierda, con compañeros de su cuadrilla un día de caza.

La escopeta de perdigones de los Reyes Magos

«El año que veraneamos en Quintanilla de Abajo […] me lo pasé apostado en un balcón de la trasera de la casa disparando balines sobre los vencejos que acudían en bandadas chillonas, endiabladamente raudos, a esconderse en los aleros del tejado […]. Solía disparar al buen tuntún sobre el tropel que se abalanzaba chirriando contra el balcón donde yo aguardaba. Así disparé más de mil perdigones, dos cajas para ser exactos, y, en agosto, mediado el mes y mediada la tercera caja, un plomo de fortuna acertó a uno de los vencejos, que cayó aliquebrado sobre un cobertizo que se alzaba en el corral, bajo mi balcón. […] sentí un movimiento de piedad, un doloroso escrúpulo ante la muerte inútil que estúpidamente acababa de administrar. Pero mi vanidad cinegética prevaleció sobre mis sentimientos humanitarios, busqué a mi padre y le señalé orgulloso a mi víctima sobre el tejado. Mi padre, hombre de paz, vaciló entre regañarme por aquel cruel estropicio o ensalzar mi puntería. Finalmente optó por esto último:

—¿Con un solo perdigón has derribado un vencejo al vuelo?

Asentí, silenciando que había disparado más de mil perdigones y que llevaba cerca de mes y medio apostado en aquel balcón.

—Entonces, ¿puedes decirme qué vas a hacer el día que tengas cinco años más y salgas al campo con una escopeta grande como la de tu padre?

Encogí modestamente los hombros pero seguí ocultando que se trataba de una chiripa, es decir, que con los ojos cerrados, guiándome sólo por los chirridos de los pájaros, podría haber hecho lo mismo. Ésta fue, pues, la primera sangre inocente que vertí en mis balbuceos cinegéticos […].»

Mi vida al aire libre, Barcelona, Destino, 1989, pp. 207-208.