Que en su servicio y trato de la gente de ella [de México], hay la manera casi de vivir que en España y con tanto concierto y orden como allá

HERNÁN CORTÉS a Carlos V, 1521

El hermoso emplazamiento de la capital mexicana, Tenochtitlan, era inmejorable. La ciudad se hallaba a más de dos mil doscientos metros de altitud, en una isla cerca de la orilla de un gran lago, a más de trescientos kilómetros del mar hacia el oeste y a casi doscientos hacia el este. El lago estaba situado en el centro de un amplio valle rodeado de magníficas montañas, dos de ellas, volcanes. Ambos se hallaban siempre cubiertos de nieve: «¡Oh, México, que tales montes te cercan y te coronan!», diría, exultante, un fraile español unos años más tarde.1 El sol brillaba casi todos los días, el aire era transparente, el cielo tan azul como el agua del lago; los colores eran vivos y las noches, frías.

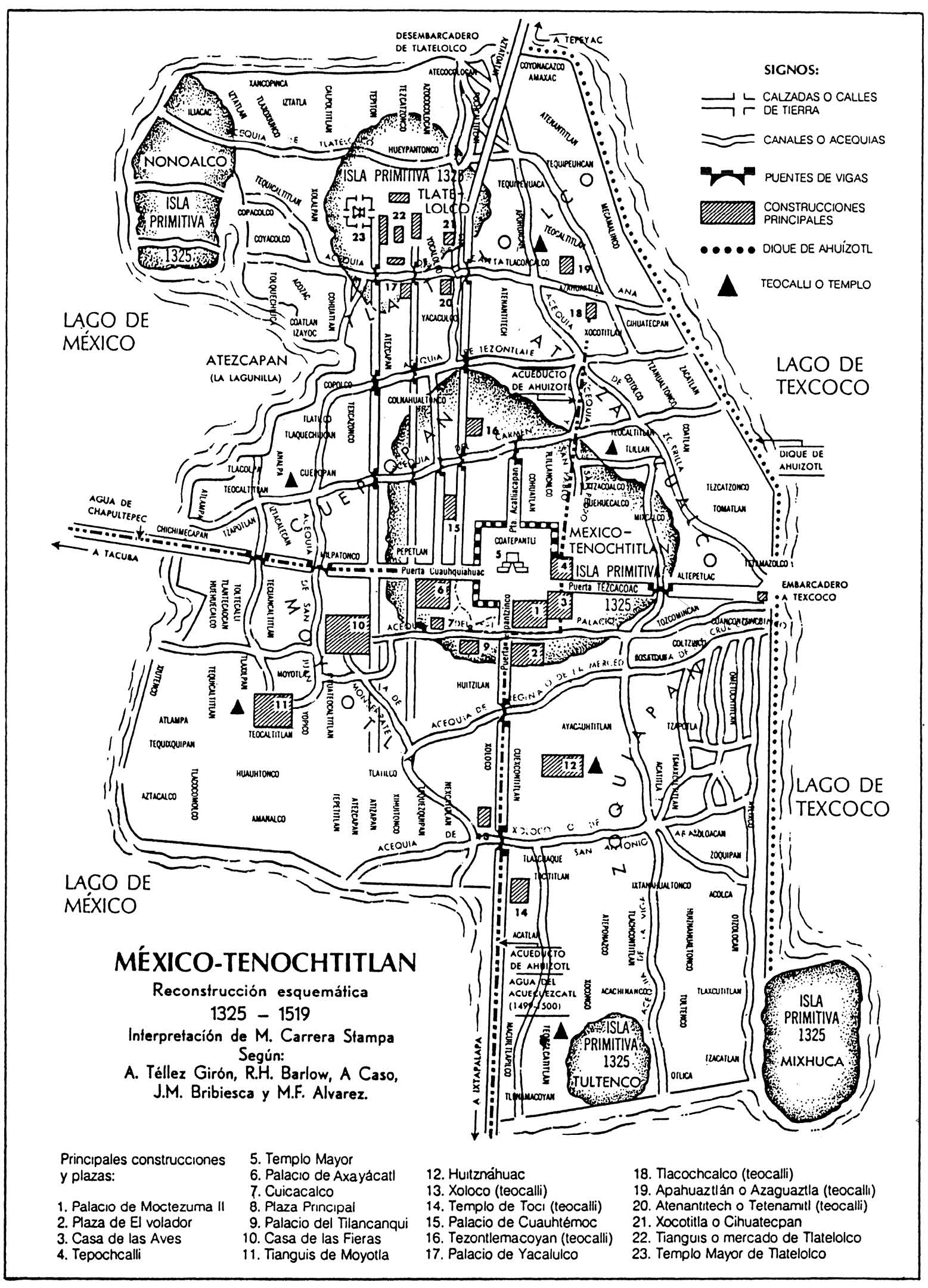

Al igual que Venecia, ciudad con la que se la compararía frecuentemente, la edificación de Tenochtitlan requirió varias generaciones.2 Sus habitantes habían extendido la diminuta isla natural formando un terraplén artificial de unas mil hectáreas, llenando de fango y rocas huecos cercados con estacas. En Tenochtitlan había unos treinta elegantes y altos palacios construidos con una piedra volcánica rojiza y porosa.3 Las casas más pequeñas, de una sola planta, en las que vivían los aproximadamente doscientos cincuenta mil habitantes, eran de adobe y pintadas generalmente de blanco.4 Puesto que se encontraban sobre plataformas, muchas de ellas estaban protegidas contra las inundaciones. El lago rebosaba de canoas de distintos tamaños que transportaban tributos y bienes comerciales. Sus orillas estaban salpicadas de pequeñas ciudades bien planeadas que debían lealtad a la gran ciudad del lago.

El centro de Tenochtitlan era un recinto sagrado, amurallado, compuesto de numerosos edificios religiosos, entre ellos varias pirámides con templos en la cima.5 Las calles y los canales partían del recinto hacia los cuatro puntos cardinales. Cerca se encontraba el palacio del emperador. La ciudad contaba con muchas pirámides de menor tamaño, cada una de las cuales constituía la base de los templos dedicados a los distintos dioses; las pirámides mismas, edificios religiosos característicos de la región, eran un tributo humano al esplendor de los volcanes circundantes.

Gracias a su situación, Tenochtitlan parecía inexpugnable. Nunca la habían atacado. Para estar fuera del alcance de cualquier enemigo posible, los mexicas no tenían más que levantar los puentes sobre las tres vías que conectaban su capital con el continente. Según un poema:

¿Quién podrá sitiar Tenochtitlan?

¿Quién podría conmover los cimientos del cielo…?6

Durante noventa años, la seguridad de Tenochtitlan se sostuvo gracias a la alianza con otras dos ciudades, Tacuba y Texcoco, al oeste y al este del lago, respectivamente. Ambas eran satélites de Tenochtitlan. Texcoco, la capital de la cultura, era formidable por derecho propio: allí se hablaba una elegante versión del idioma del valle, el náhuatl. Tacuba era diminuta: contaría con unas ciento veinte casas.7 Ambas obedecían al emperador de los mexicas en cuanto a los asuntos militares. Por lo demás, eran independientes. Ambas casas reales —no hay razón para no llamarlas así— tenían lazos de sangre con la de Tenochtitlan.8

Estos aliados ayudaban a garantizar una economía mutuamente ventajosa de unas cincuenta pequeñas ciudades-estado lacustres; muchas de ellas se divisaban fácilmente entre sí, pero ninguna era autosuficiente. De las faldas de las montañas conseguían leña y madera para muebles tallados, herramientas agrícolas, canoas, armas e ídolos; de una zona al nordeste se obtenían sílex y obsidiana para diversas herramientas; había barro para cacharros y figurillas (la alfarería era un arte floreciente: se fabricaban al menos nueve artículos distintos); a orillas del lago se conseguían sal y juncos para las cestas.

Los emperadores de México no dominaban únicamente el Valle de México.9 Más allá de los volcanes y durante las tres generaciones anteriores, habían establecido su autoridad al este hasta el golfo de México. Su dominio se extendía al sur, en la costa del Pacífico, hasta Xoconocho, la mejor fuente de las plumas verdes tan preciadas del quetzal. Habían llevado sus ejércitos hacia el este para conquistar las distantes selvas a un mes de caminata. Así pues, Tenochtitlan controlaba tres zonas distintas: el trópico, cerca de los océanos; una zona templada; y la región montañosa más allá de los volcanes. De ahí, la variedad de productos que podían comprarse en la capital imperial.

El corazón del imperio, el Valle de México, medía unos ciento veinte kilómetros de norte a sur y unos sesenta y cuatro de este a oeste: o sea, unas mil doscientas doce hectáreas; pero el imperio mismo cubría unas cincuenta mil quinientas hectáreas.10

Tenochtitlan debería haber tenido confianza en sí misma: no había ciudad más grande, más poderosa ni más rica en el mundo conocido por los pueblos del valle. En ella convergían miles de inmigrantes, algunos de los cuales habían llegado debido a la demanda de mano de obra de su oficio: lapidarios de Xochimilco, por ejemplo. Una sola familia había dominado la ciudad durante más de un siglo. Un «mosaico» de casi cuatrocientas ciudades, cada una con su propio monarca, enviaba regularmente (hablando sólo de los artículos más importantes) maíz (el sostén local de la vida) y alubias (frijoles), capas de algodón y otra ropa, así como diversos tipos de trajes de guerra (de treinta y ocho provincias, todas, menos ocho, enviaban túnicas de guerra, a menudo adornadas con plumas).11 Los tributos incluían materias primas y productos semiacabados (oro martillado pero sin adornos), así como productos manufacturados (incluyendo las clavijas de labio de ámbar y cristal, así como collares de cuentas de jade o de turquesa).

El poder de los mexicas en 1518, o 13-conejo según su calendario, parecía descansar sobre cimientos sólidos. El intercambio de bienes funcionaba bien. Como moneda de cambio usaban granos de cacao y capas, a veces canoas, hachas de cobre y plumas adornadas con oro en polvo (una capa pequeña podía valer entre sesenta y cinco y cien granos de cacao).12 Mas los servicios prestados se pagaban generalmente en especie.

Había mercados en todos los distritos; uno de éstos, el de la ciudad de Tlatelolco, ya entonces un extenso suburbio de Tenochtitlan, era el más grande de las Américas, un emporio para toda la región. Hasta los productos de la lejana Guatemala se intercambiaban allí. Entretanto, casi todo el mundo del México antiguo se dedicaba al comercio en pequeña escala: la venta de su producto constituía la principal actividad familiar.

El imperio mexicano tenía la ventaja de contar con una lengua franca, el náhuatl. En palabras de alguien que la hablaba, «una lengua suave y maleable, majestuosa y de gran calidad, extensa y fácil de aprender».13 Se prestaba a metáforas expresivas y repeticiones elocuentes. Inspiraba oratoria y poesía, que se recitaba tanto como pasatiempo como para alabar a los dioses.14 Una manifestación igualmente interesante de su cultura era la tradición de aprender de memoria largos discursos, huehuetlatolli, «palabras de los ancianos», pronunciados en ocasiones públicas, que cubrían una gran cantidad de temas y que solían aconsejar la moderación.

El náhuatl era un idioma oral. Pero los mexicas, al igual que los otros pueblos del valle, escribían a base de pictografías e ideogramas. Los nombres propios —por ejemplo, Acamapichtli («puñado de juncos») o Miahuaxiochtl («flor de maíz turquesa»)— se representaban por su significado. Quizá los mexicas estuvieran dando pasos hacia una escritura silábica como la de los mayas. Mas ni siquiera con ello habrían podido expresar las sutilezas de su idioma. No obstante, el náhuatl era, según la descripción que hiciera el filólogo castellano Antonio de Nebrija en los años noventa del siglo XV, al referirse a su propio idioma, «una lengua imperial». La traducción literal del término rey, tlatoani, era «portavoz»: el que habla o, tal vez, el que manda (el huey tlatoani, o emperador, era el «sumo portavoz»). Los escritores mexicanos podían expresar también una melancolía elegiaca que casi parece un eco de la poesía francesa de la misma época o de las coplas de Jorge Manrique:

¿Sólo me iré semejante a las flores que fueron pereciendo?

¿Nada de mi gloria será alguna vez?

¿Nada mi fama será en la tierra?15

El náhuatl, según el especialista moderno más importante de este idioma, se halla «entre las lenguas que jamás debieran morir».16 En unos libros hermosamente pintados (llamados generalmente códices) se consignaban las posesiones territoriales, como historia, a base de árboles genealógicos y mapas, costumbre que confirma la tendencia de los antiguos mexicanos a pleitear. La importancia de este aspecto de la vida la evidencian los cuatrocientos ochenta mil papiros (amates) enviados regularmente como tributo al almacén del monarca de Tenochtitlan.17

Los acuerdos tomados para la sucesión imperial garantizaban la buena marcha del imperio. Si bien la herencia normal pasaba habitualmente de padre a hijo, el cargo de emperador solía recaer en un familiar del emperador anterior, generalmente un hermano o un primo, que se había destacado por su conducta en una guerra reciente. Así pues, el emperador en 1518, Moctezuma II, era el octavo hijo de Axayácatl, emperador que murió en 1481.18 Moctezuma sustituía a un tío suyo, Ahuítzotl, muerto en 1502. Al elegir al nuevo monarca, unos treinta señores, además de los reyes de Texcoco y de Tacuba, hacían las veces de colegio electoral.19 Al parecer ninguna sucesión decidida de este modo se ponía en tela de juicio, aunque en algunas ocasiones hubo candidatos rivales.20 (El buen observador puede detectar vestigios de este método en los imaginativos métodos modernos por los que se elige al presidente de México.)21 Se evitaban las controversias con el nombramiento de cuatro jefes o señores, que, en teoría, conservaban su cargo durante el reinado del emperador y uno de los cuales sería el heredero al trono.22 Sin duda las obligaciones concretas de estos funcionarios («matador de hombres», «guardián de la Casa de lo Negro») ya no tenían nada que ver con sus títulos, así como en Castilla el «mayordomo en jefe del Rey» ya no tenía mucho que ver con el abastecimiento del vino. El sistema de sucesión variaba en las ciudades cercanas: en la mayoría, el trono lo heredaba alguien de la familia del monarca, si bien en algunas, como en el caso de los tarascos, la monarquía no siempre recaía en el primogénito. En Texcoco, en cambio, la primogenitura era la regla.23

Es cierto que la muerte de los últimos tres emperadores fue un tanto extraña: Ahuítzotl murió de un golpe en la cabeza al huir de una inundación; se rumoreaba que a Tizoc lo habían asesinado unas brujas; y Axayácatl murió tras una derrota en batalla. No obstante, nada prueba que de hecho no murieron por causas naturales.24

El emperador mexicano representaba el imperio en el exterior y era responsable de su imagen. De los asuntos interiores se encargaba un primo del emperador, un emperador adjunto, el cihuacóatl, título que compartía con el de una gran diosa y cuya traducción literal, «mujer serpiente», lo vinculaba al aspecto femenino de la divinidad. El término no da una idea clara de sus múltiples obligaciones. Es probable que al principio este funcionario fuera el sacerdote de la diosa cuyo nombre llevaba.

La vida dentro de Tenochtitlan era estable. En la práctica, la administraba un engranaje, una red, algo entre un clan, un gremio y un distrito, conocido como calpulli, término sobre cuya definición precisa cada generación de estudiosos tiene una nueva teoría; en lo único que todos están de acuerdo es en que indicaba una unidad que se autogobernaba y cuyos miembros trabajaban tierras que no les pertenecían. Era probablemente una asociación de familias vinculadas entre sí. En varios de los calpultin (el plural del término), las familias desempeñaban el mismo oficio. Así pues, los que trabajaban las plumas vivían sobre todo en Amantlán, un distrito que podría haber sido anteriormente una aldea independiente. Cada calpulli contaba con sus propios dioses, sacerdotes y tradiciones. Si bien no imposibles, eran poco comunes los matrimonios (que en el antiguo México se celebraban con tanta pompa como en Europa) con alguien que no perteneciera al calpulli. El calpulli era la agrupación que movilizaba a los mexicas para la guerra, para limpiar las calles y para asistir a los festivales. Los que cultivaban tierras otorgadas por el calpulli entregaban una parte de su cosecha (tal vez una tercera parte) al calpulli para que éste lo hiciera llegar a la administración imperial. A través del calpulli, el campesino se enteraba de lo que el emperador requería u ordenaba.25 Existían quizá unos ochenta calpultin en Tenochtitlan. Parece que antaño, su líder, el calpullec, era elegido; pero ya en el siglo XV el cargo era hereditario y vitalicio. El calpullec contaba también con un consejo de ancianos, a los que consultaba, así como el emperador contaba con asesores nombrados de modo más formal.

El calpulli más poderoso era el de un suburbio llamado Cueopan, donde residían los llamados comerciantes de larga distancia, los pochtecas, cuya reputación entre los mexicas era mala. Eran «los avaros, los bien alimentados, los codiciosos, los tacaños… que codiciaban riquezas». Pero oficialmente se los alababa: «el señor de México quería mucho a estos mercaderes, teníalos como a hijos, como a personas nobles, y muy avisadas y esforçadas».26 Como sabían que se los envidiaba, eran sigilosos. Servían de espías para los mexicas: revelaban al emperador los puntos fuertes, los puntos débiles y la riqueza de los sitios que veían en sus viajes.27

Estos comerciantes, que importaban las materias primas para Tenochtitlan, así como los bienes de lujo tanto de las zonas templadas como del trópico, se organizaron antes que se formara el imperio.28 Gran parte de su trabajo consistía en intercambiar bienes manufacturados por materias primas: una capa bordada por jadeíta; una joya de oro por conchas de carey (que se empleaban como cucharas para el cacao). Estos grandes comerciantes vivían sin ostentación, vestían mal y el cabello les llegaba hasta la cintura. Sin embargo poseían muchos bienes. El emperador los llamaba incluso «tíos», cuyas hijas eran a veces concubinas del monarca.

Por importantes que fuesen los comerciantes, la supremacía de los mexicas en el valle y más allá de éste la habían ganado los soldados. Los guerreros eran numerosos y estaban bien organizados: se decía que los mexicas habían esperado a que su población creciera antes de retar, en 1428, a los tepanecos, a los que habían estado sometidos.29 La preparación para la guerra que se daba a los niños de México, casi desde su nacimiento, habría agradado tanto a los espartanos como a los prusianos. En los bautismos (la partera tocaba el pecho y la cabeza del recién nacido con agua y luego lo metía en el agua, por lo que el término cristiano de la ceremonia es adecuado), la comadrona quitaba al niño (varón) de brazos de la madre y anunciaba que «Tu oficio y facultad es la guerra —decía la comadrona—, por ventura merecerás y serás digno de morir en este lugar y rescebir en él [en la casa del sol en el cielo] la muerte florida» (es decir: si tenía suerte, sería prisionero de guerra y lo sacrificarían). A continuación, enterraba el cordón umbilical «en el campo… donde se traban las batallas». (En todas partes había un lugar concreto para pelear, según Sahagún.)30

Las armas de guerra también figuraban en el bautismo: el arco y la flecha, la honda, la lanza de madera con cabeza de piedra. Dichas armas, aunadas al garrote y al macuauhuitl, una espada de doble filo de obsidiana negra y mango de roble (que cortaba como «una navaja de Tolosa», diría un conquistador), eran las que habían dado sus victorias a los ejércitos.31 El signo (glifo) náhuatl que representaba al gobierno era un dibujo de un arco y una flecha, un escudo redondo (hecho de plumas apretadas sobre madera o caña) y un átlatl (un lanzadardos que se empleaba tanto contra peces como contra hombres). Las mejores capas y las joyas más preciadas se obtenían como premios al valor; no se compraban. Cualquier varón que no respondiera a la llamada a la guerra perdía su posición, aun siendo hijo del emperador (un cronista español formuló el principio así: «el que no supiere la guerra… ni se ayunte ni hable ni coma con los valientes hombres…»32). Los ascensos en el ejército (y, por tanto, en la sociedad), simbolizados por insignias especiales, dependían de un número específico de hombres capturados. Ser miembro de «los jaguares» o de «las águilas», órdenes caballerescas, era una distinción suprema otorgada a los valientes.

La indumentaria de dichas órdenes y, de hecho, todos los trajes de guerra, por más ridículos que les parecieran a los europeos, tenían como meta poner nervioso y asustar al enemigo. Los capitanes llevaban atado a la espalda un marco de bambú cubierto enteramente de plumas; unas cabezas de animales decoradas con plumas, que a veces se hacían con toda la piel del animal en cuestión, completaban la guerra psicológica de unos ejércitos cuyo primer objetivo era inspirar temor y, por tanto, conseguir la rendición sin conflicto. Las colosales esculturas mexicanas, como la de la gran Coatlicue, de las que no existían antecedentes en los imperios anteriores del valle, tenían el mismo propósito. Había habido tantos conflictos que la guerra, y no la agricultura, parecía ser la principal ocupación de los antiguos mexicas: si no había guerra, los mexicas consideraban que estaban ociosos, había dado a entender el emperador Moctezuma I,33 pues, como insistían los poetas, «la guerra es como una flor».34 A veces debió de parecer exactamente eso.

Dado el compromiso de la población con la guerra, son verosímiles los cálculos de los historiadores de fines del siglo XVI en cuanto al tamaño de los ejércitos mexicanos. Se decía que Axayácatl, el temerario poeta-emperador que perdió una guerra contra los tarascos, iba acompañado de veinticuatro mil hombres. Se creía que Ahuítzotl, el sucesor de su sucesor, que trató de absorber el lejano Tehuantepec, contaba con un ejército de doscientos mil hombres de varias ciudades, y que, durante esta campaña, la población de Tenochtitlan no constaba más que de mujeres y niños.35

Estas fuerzas, organizadas en legiones de ocho mil hombres, divididas a su vez en compañías de cien hombres y coordinadas por el calpulli, mantenían la paz y el dominio imperial, por medio de la amenaza constante y, a veces, del uso del terror. Sin duda eran exageradas las referencias a la decisión de «borrar todo rastro» de tal o cual lugar, referencias que se encuentran en los códices. Pero como después de una victoria se incendiaba el templo del enemigo (con lo cual se podían destruir los arsenales, generalmente sitos cerca de dicho templo), debió de existir cierta brutalidad. Los monarcas mexicanos se las arreglaban a menudo para convencer a su pueblo de que se les había impuesto la guerra.36 Hubo muchas pequeñas guerras, o pruebas de fuerza, pues el imperio era tan grande y el terreno tan accidentado que los ejércitos de Tenochtitlan estaban constantemente en movimiento y se dedicaban a reprimir rebeliones y a conquistar nuevas ciudades.

La era de continuas conquistas mexicanas empezó hacia 1430. Los instigadores fueron el primer emperador, Itzcóatl, y Tlacaelel, su extraño sobrino y general que era también cihuacóatl. Al parecer, antes de eso los mexicas no eran sino una más de las pequeñas tribus que exigía mucho de sus vecinos del valle. Sin embargo, como resultado de los esfuerzos de esos dos hombres, los mexicas se transformaron en un «pueblo elegido», cuya misión era dar a toda la humanidad el beneficio de su propia victoria.37

Un pueblo especial requiere un entrenamiento especial. Este entrenamiento era posible porque casi todos los mexicas vivían en una ciudad y, por tanto, podían enviar a sus hijos a la escuela. La clase alta mandaba a sus hijos de internos a rigurosas academias, las calmécac («casas de lágrimas»), que se asemejaban mucho a las escuelas públicas de Inglaterra durante el reinado victoriano, pues cultivaban los buenos modales, pretendían acabar con la lealtad de los niños hacia su hogar y eran austeras (a los niños de siete años se los alentaba a no tener «afección a ninguna cosa de tu casa. Y no pienses, hijo, dentro de ti: “vive mi madre y mi padre…”. No te acuerdes de ninguna de estas cosas…»).38 Prestaban atención al «carácter», o sea, a la preparación de «un rostro y un corazón auténticos»; pero daban también clases de derecho, política, historia, pintura y música.

Los hijos de los trabajadores recibían una educación «vocacional» en las más relajadas telpochcaltin, «casas juveniles», que existían en cada distrito. Los maestros eran profesionales, mas los sacerdotes desempeñaban también un papel. Estos niños podían ir a su casa con frecuencia; no obstante, al igual que los que residían en las calmécac, recibían clases de moralidad e historia natural por medio de homilías que solían aprender de memoria, algunas de las cuales han sobrevivido. «Casi todos —escribió un buen observador en los años sesenta del siglo XVI—, casi todos los muchachos saben los nombres de todas las aves, de todos los animales, de todos los árboles y de todas las yerbas, y conocen mil géneros de ellas y para qué son buenas…»39 Se les inculcaba una sólida ética del trabajo y se les decía que debían ser honrados, diligentes e ingeniosos. Sin embargo, lo más importante era preparar a los niños para el combate, sobre todo la lucha cuerpo a cuerpo con un enemigo de igual fuerza.

En ambas instituciones educativas los niños o sus padres proporcionaban la comida, pero a los maestros se la proporcionaba lo que sería permisible llamar el Estado.40 A las niñas se las educaba, en escuelas aparte, para ser amas de casa y madres.

El compromiso castrense de los varones lo señalaba una costumbre según la cual, a los diez años, se les cortaba el cabello, dejándoles un único mechón en la nuca. No se les permitía cortar este mechón hasta que, a los dieciocho años, capturaran un prisionero de guerra. Entonces podían dejarse crecer el cabello y, durante los primeros años de su madurez, competir para capturar más prisioneros, a fin de conseguir otras ventajas.41

El que pareciera haber tensiones entre la religión y el gobierno civil era otra prueba de la serenidad existente en Tenochtitlan. De hecho, la idea habría sido incomprensible para los mexicas. El monarca tenía obligaciones religiosas supremas. Su responsabilidad, al igual que su palacio, era distinta de la del sacerdocio. Tenía obligaciones civiles. Sus jueces y los «funcionarios» de éstos administraban el derecho civil. No obstante tenía un mandato que, según consideraba, le venía de los dioses. Y, para preservar la sociedad, en vez de imponer su mandato, explotaba el sentido de obligación natural de su pueblo, ya que todos los ciudadanos aceptaban que estaban en la tierra para servir a los dioses.

A principios del siglo XVI ningún mexicano ponía en duda el mito central del pueblo, la leyenda de los soles. Según dicha leyenda, el tiempo en la tierra se dividía en cinco épocas. Las cuatro primeras habían sido destruidas; la primera, conocida como «4-tigre», por animales salvajes; la segunda, «4-viento», por el viento; la tercera, «4-lluvia», por el fuego; y la cuarta, «4-agua», por inundaciones. La última, la quinta, «4-movimiento», la de los mexicas, culminaría con una catástrofe debida a terribles terremotos. Llegarían a la tierra monstruos del crepúsculo y los seres humanos se convertirían en animales, posiblemente pavos (guajolotes).42

A fin de aplazar o evitar ese triste día, el dios Huitzilopochtli (cuyo nombre significaba «colibrí de la izquierda» o «del sur»), que encarnaba al sol (así como la guerra y la caza del enemigo), hijo concebido virginalmente por la anciana diosa Coatlicue (literalmente, «su falda es de serpientes»), debía, cada mañana, hacer huir a la luna (su hermana Coyolxauhqui, cuyo nombre significaba «la que tiene pintura facial de cascabeles») y las estrellas (sus hermanos, los centzonuitnaua, o «los cuatrocientos sureños»). Esa lucha simbolizaba un nuevo día. Se suponía que los espíritus de los guerreros muertos en batalla o en la piedra de sacrificios llevarían a Huitzilopochtli al centro del cielo. Entonces, por la tarde, los fantasmas de las mujeres muertas de sobreparto lo abatirían, hacia el ocaso, cerca de la tierra.

Para que Huitzilopochtli pudiera llevar a cabo esta tarea incesante, había que alimentarlo, por convenio extraordinario, de sangre humana («el agua más preciada»).

Es posible que Huitzilopochtli existiera realmente en otros tiempos, que fuese un jefe deificado tras su muerte.43 Quizá ni se le conociera hasta que los mexicas, después de una peregrinación, llegaran al valle. En esos primeros tiempos eran mucho más importantes otras divinidades, como la diosa de la tierra, Coatlicue (madre de Huitzilopochtli), o el dios de la lluvia, Tlaloc. Pero el papel de Huitzilopochtli había crecido con el imperio. Cada vez más se le representaba en fiestas en las que antaño no figuraba. Diríase que era el dios central.44

Para el pueblo, el Templo Mayor, en el centro geométrico de Tenochtitlan, simbolizaba la sede de los dioses. Sin embargo, cada oficio poseía su propia divinidad. Los oficios importantes disponían de santuarios en cada uno de los cuadrantes de la ciudad. A cada alimento común, y sobre todo al maíz, se le asignaba su divinidad o era representado como una deidad. Los mexicas no sólo veneraban las herramientas agrícolas, sino que les daban comida, incienso y octli, la savia del cacto fermentada (conocida hoy día como pulque), en señal de agradecimiento.

Los sacerdotes eran ascetas célibes y ocupaban una posición social elevada. Al mando de todos ellos había dos sumos sacerdotes: uno al servicio de Huitzilopochtli y el otro, al de Tlaloc, dios de la lluvia, todavía muy importante. El emperador nombraba a ambos sumos sacerdotes.

Los sacerdotes tenían muchas responsabilidades. Actuaban como vigilantes: por la noche patrullaban los cerros alrededor de la ciudad y contemplaban el cielo en espera de la reaparición periódica de los planetas. Anunciaban las horas e inauguraban las batallas con trompetas hechas de concha de carey. Custodiaban los templos y conservaban las leyendas del pueblo. Con el cuerpo teñido de negro, el cabello largo y las orejas desgarradas debido a las ofrendas de sangre, eran inmensamente influyentes.45

El emperador, por su lado, era considerado como un ser semidivino e incluso los sacerdotes lo respetaban. Tanto Moctezuma II, emperador en 1518, como su predecesor Ahuítzotl, fueron sumos sacerdotes antes de convertirse en monarcas. México no era una teocracia. La persona del emperador no era objeto de culto. No obstante, la religión lo dominaba todo. La casa de adobe y paja del mexicano medio rara vez contenía más que una estera para dormir y un hogar. Pero siempre había en ella un altar, con una figurilla de barro, normalmente de la diosa de la tierra Coatlicue.

Los sacerdotes servían a unas doscientas divinidades principales y a unas mil seiscientas en total. En todos sitios, en cruces de caminos, frente a fuentes, a grandes árboles, sobre las cimas de los cerros, en oratorios, se veían figuras que las representaban; estaban hechas de piedra, de madera, de barro o de semillas; algunas eran grandes, otras pequeñas. Las principales divinidades, como el omnipresente Huitzilopochtli, el caprichoso Tezcatlipoca, el dios de la lluvia Tlaloc y Quetzalcóatl, generalmente muy humano, eran los verdaderos gobernantes de los mexicas.46

Al investigador moderno tal vez le parezca que el papel de ciertos dioses era ambiguo. Por ejemplo, según un relato, a cuatro divinidades distintas se les atribuía la creación del sol, del fuego, del agua y de las regiones más allá del cielo. Otro sugiere que Ometeotl, dios-diosa, madre-padre, divinidad a la vez de lo positivo y de lo negativo, era el responsable de esta creación. Al parecer, los dioses de México eran el sol, la lluvia, el viento y la fertilidad y no sólo los que habían inspirado estos elementos y estas características. Las diferentes interpretaciones de estas complejidades dividen a los estudiosos y eso se debe en parte a que el mundo religioso mexicano sufría cambios constantes: los antiguos dioses de los mexicas, cuando éstos eran nómadas, se superponían todavía a las divinidades ya establecidas en el valle.47

Si bien a nosotros nos puede parecer contradictoria, en esos tiempos la religión mexicana no inspiraba ninguna controversia.

Pero un reciente rey de Texcoco, el poeta Nezahualcóyotl, que reinó largo tiempo, y un grupo de cortesanos cultos se sintieron atraídos por la idea potencialmente explosiva de un solo «Dios Desconocido», Ipalnemoani, un dios al que nadie había visto y que no figuraba en ninguna imagen. En uno de sus numerosos y conmovedores poemas, Nezahualcóyotl escribió:

Mi casa dorada de pinturas,

¡también es tu casa, único dios!48

La elocuente devoción de este poeta-rey al dios Tezcatlipoca, «espejo humeante», podría verse como la prefiguración de una inspiración monoteísta. «Oh, Señor, Señor de la noche, Señor de lo cercano, de las tinieblas y del viento», solían rezar los mexicanos, cual si en momentos de perplejidad precisaran de un único receptor de sus súplicas. Aun cuando los poemas de Nezahualcóyotl se descarten (y esto ocurre a veces) como hábiles filigranas de sus descendientes, los mexicas aceptaban obviamente la existencia de una gran fuerza sobrenatural, de la cual todos los demás dioses eran una expresión, y que ayudaba a incrementar la dignidad de hombre: un poema divino se refería precisamente a tal divinidad.49 Esta fuerza era la combinación del señor de la dualidad, Ometecuhtli, y de su dama, Ometecihuatl, ambos antepasados de todos los dioses y que, si bien casi se habían jubilado, seguían decidiendo la fecha en que nacía todo ser. Se creía que habitaban en la cima del mundo, en el decimotercer cielo, donde el aire era muy frío, delicado y helado.50

En el pasado remoto, en la cercana ciudad perdida que los mexicanos llamaban Teotihuacan, «lugar donde hacían señores», quizá hubiese habido también un culto a la inmortalidad del alma. «Y que no se morían, sino que despertavan de un sueño en que havían vivido, por lo cual decían los antiguos que cuando morían los hombres no perecían, sino que de nuevo començavan a vivir, casi despertando de un sueño, y se volvían en espíritus o dioses…»51

Sin embargo, el «dador de la vida» de Nezahualcóyotl no era objeto de un culto importante. El hermoso y vacío templo construido en su honor en Texcoco no se copió. Y Nezahualcóyotl no abandonó su fe en los dioses tradicionales. No parece haber existido ninguna contradicción entre la importancia que atribuía Nezahualcóyotl al ser divino dador de la vida y el panteón tradicional.52

Había también, en México, una profesión semisagrada distinta al sacerdocio, compuesta de hombres dedicados a los ritos privados, como adivinar, curar por medio de milagros e interpretar los sueños. Eran tan ascetas y tan dedicados como los sacerdotes. Pero podían alcanzar un estado de ánimo inalcanzable para las personas corrientes, un éxtasis que les permitía encontrar respuesta a todos los problemas; este éxtasis lo conseguían a menudo al beber pulque, fumar tabaco o ingerir ciertas setas (a veces con miel, con lo que las convertían en «la carne de los dioses»), semillas de una flor llamada maravilla, estramonio o las hojas de un cacto llamado peyote. De estas plantas, las setas eran las más importantes para los mexicas, y se encontraban mayormente en los pinares de las laderas de las montañas que circundaban el valle, aunque otras formaban parte de los tributos llevados a México. Los hombres creían que, al comerlas, viajaban al mundo subterráneo, al cielo, al pasado y al futuro. (Los sacerdotes convencionales, al hablar con los dioses, se frotaban también una pomada compuesta de una mezcla de estas plantas sagradas.) Es posible que los mexicas ya hicieran uso, en su etapa nómada, de estos alucinógenos. No cabe duda de que eran un manjar deleitoso para sus primos lejanos, los chichimecas supervivientes.53

No se han de confundir los sacerdotes ni los adivinos con los hechiceros y los nigrománticos. Los trucos de estos dos últimos incluían el arte de aparentar que se transformaban en animales o que desaparecían. Conocían toda suerte de palabras mágicas y actos que podían hechizar a las mujeres para que entregaran su afecto a quien ellos quisieran.

Finalmente, en el sistema panteísta mexicano figuraba el sol. Al igual que la mayoría de las sociedades de esa época, incluyendo casi todas las del viejo mundo, los cuerpos celestes dominaban la vida. Los antiguos mexicanos no fueron el único pueblo que seguía meticulosamente el movimiento del sol, apuntaba sus observaciones, predecía eclipses, planificaba la construcción de sus edificios para poder observarlo mejor o para contar con ángulos astronómicos satisfactorios. De hecho, la persistencia y los conocimientos de los mayas del Yucatán, en su auge, o sea en el siglo VI, eran incluso más asombrosos. A diferencia de los mexicas, tenían una «cuenta larga» de los años, disponían de un sistema matemático más complejo. Sin contar que los jeroglíficos mexicanos eran más pictóricos y menos abstractos que los mayas. No obstante, los sacerdotes mexicanos que interpretaban los calendarios y, con dos palos con muescas, el cielo, eran matemáticos hábiles e imaginativos. Casi todas las ciudades de las dimensiones de Tenochtitlan olvidaban los cuerpos celestes. La capital de los mexicas, gracias al emplazamiento de sus edificios sagrados y a través de sus dioses, les otorgaban gran relevancia. Eso parecía garantizar «el concierto y el orden».

2. DE BLANCAS ESPADAÑAS ES MÉXICO MANSIÓN

De blancos sauces, de blancas espadañas es México mansión: tú, Garza Azul, abres tus alas, vienes volando.

Abres aquí y embelleces tu cola, tus alas, tus vasallos. En todo el contorno reinas en México

ÁNGEL MARÍA GARIBAY, La literatura de los aztecas

Aunque aparentemente estable, hacía tan poco tiempo que se había formado el imperio mexica que, en un mundo que veneraba el pasado, los dirigentes eran conscientes de la relativa juventud de su imperio. Unas cuantas generaciones antes, los mexicas no parecían ser sino una más de las tribus intrusas, famélicas y «rústicas» que, hacia 1250, bajaron del norte al fértil valle en busca de buenas tierras.1 Con dificultad encontraron un lugar donde (probablemente hacia 1345) empezaron a construir su ciudad —allí donde, según la leyenda, vieron a un águila posada sobre un nopal, otra especie de cacto (Tenochtitlan significaba «sitio de la fruta del nopal»). Se discutía para determinar si los mexicas llegaron originariamente de la isla Aztlán («lugar de la garza blanca»), en un lejano lago, o de Chicomoztoc («las siete cuevas»), y dónde estaban ubicados dichos lugares. Mas nadie negaba que habían llegado recientemente.

Incluso en el valle, muchos lugares habían sido independientes del imperio mexica, según recordaban testigos contemporáneos: por ejemplo, Chalco, al este del lago y antaño centro de un pequeño imperio, compuesto de veinticinco ciudades, no sucumbió ante los mexicas hasta 1465. Una característica aparentemente tan tradicional como el traje de guerra acostumbrado databa apenas de la victoria del emperador Axayácatl en la región huaxteca en los años setenta del siglo XV.2

Los mexicas se sentían orgullosos de sus logros recientes. Veinticinco años antes de su victoria en la guerra contra los tepanecas, casi no disponían de suficientes alimentos, y eso incluía a su rey, Acampichtli. Ahora, en 1518, la comida de su descendiente, el emperador Moctezuma, consistía normalmente de unos cien platos. En los días de Acampichtli, los mexicas sólo podían ofrecer un modesto tributo a los tepanecas: ranas, pescados, bayas de enebro, hojas de sauce. Ahora recibían con regularidad tantos artículos de lujo que esos productos lacustres parecían superfluos. En los viejos tiempos, los mexicas vestían ropas hechas de fibra de maguey; ahora, su clase alta llevaba mantas de largas plumas de quetzal y de plumas de pato blanco, muy elaboradas, faldas bordadas y collares con radiantes colgantes y enormes objetos de diorita3 —los mexicas consideraban que la diorita era más hermosa que el oro (de hecho, el término náhuatl, chalchihuite, se refería no sólo a la roca sino también a cualquier cosa hermosa)—. Los tepanecas controlaron durante un tiempo el modesto acueducto de juncos y barro que llevaba agua a Tenochtitlan desde un manantial en Chapultepec («cerro del saltamontes»). Ahora los mexicas tenían un puente de piedra con dos canales (que usaban alternativamente, a fin de poder limpiarlos), que ellos mismos administraban. Pueblos tan inventivos como los totonacas y los huastecas de la costa habían hecho esculturas de barro. Los mexicas, que aprendieron de ellos, las hacían de piedra. Ante todo, a mediados del siglo XV los mexicas habían construido una ciudad colosal, más grande que cualquiera de las de Europa, con las posibles excepciones de Nápoles y Constantinopla, partiendo de lo que fueran, apenas ciento cincuenta años antes, unas cuantas chozas sobre un terraplén de lodo. ¿Es de sorprender, por tanto, que algo parecido al patriotismo hubiese arraigado tanto?

Otro logro que parece asombroso es la escasa delincuencia en el antiguo México, ya fuera por la aceptación generalizada de las costumbres de la sociedad o como consecuencia de los durísimos castigos. Unos estrictos jueces que presidían tribunales normalmente constituidos administraban castigos equitativos, si bien severos, a través de unos funcionarios cuya obligación consistía en mantener el orden, arrestar a los sospechosos y hacer cumplir las sentencias. Estos jueces disponían de un servicio de mensajeros: «Iban con grandísima diligencia, que fuese de noche o de día, lloviendo o nevando o apedreando, no esperaban tiempo ni hora…».4 Ciertas causas eran juzgadas por el emperador o el cihuacóatl.5 La ley no era más favorable para los nobles; de hecho, si éstos cometían ciertos delitos o crímenes, su castigo era más riguroso que el de los plebeyos. Los monarcas consideraban que su propia familia estaba sujeta a las leyes: el rey Nezahualpilli de Texcoco hizo matar a su hijo preferido cuando sospechó que cometía adulterio con una de las esposas del propio rey.6 La debilidad en los jueces era duramente castigada. Según la ley, cuando se cometía un crimen o un delito, las personas más importantes del lugar donde se había cometido dicho crimen tenían la responsabilidad de entregar al infractor dentro de cierto plazo; si no lo hacían, debían sufrir el castigo reservado para aquél.7 La mayoría de los castigos, como, por ejemplo, romper la cabeza del infractor a garrotazos, se llevaban a cabo en público. Había pena de muerte para casi todo lo que en la sociedad moderna se consideraría un gran delito. A los niños que se portaban mal se les imponían castigos cada vez más desagradables: a los nueve años les ataban brazos y piernas y les arrojaban púas de maguey en la espalda; a los diez, los azotaban.8 Salvo en ciertos festivales, los jóvenes y los simples trabajadores tenían prohibido beber pulque, la única bebida alcohólica de los mexicas; si los pillaban dos veces bebiéndolo, la pena era de muerte. Sin embargo, los que contaran más de setenta años, y eso si tenían nietos, podían beberlo más a menudo y tanto como quisieran en los festivales.9

Los mexicas establecían una clara diferencia entre el bien y el mal. Así, el Códice Florentino, un resumen admirable de lo que ocurría en casi cada esfera de actividad del antiguo México, relata en detalle lo que haría un buen padre («Tiene cuenta con el gasto de su casa y regla a sus hijos en el gasto, y provee las cosas de adelante») y uno malo (es «perezoso, descuidado, ocioso; no se cura de nadie»). En el mismo texto se hacían distinciones entre buenos y malos, ya fueran madres, hijos, tíos, tías, o incluso bisabuelos, bisabuelas y suegras («la mala suegra huelga que su nuera dé mala cuenta de sí; es desperdiciadora de lo suyo y de lo ajeno…»). Se distinguía también el buen senador del malo: el segundo, por ejemplo, era «aceptador de personas, apasionado, acuéstase a una parte o es parcial; amigo de cohechos y en todo interesado».10

La estabilidad se veía reforzada también por la tradición, según la cual casi todas las personas ejercían el mismo oficio que sus padres: los plumajeros (los artesanos más respetados) eran hijos de plumajeros; los orfebres eran hijos de orfebres.

La mayoría de los mexicanos eran obedientes, respetuosos, disciplinados. No había pordioseros. Las calles estaban limpias y las casas, impecables. Las mujeres se pasaban la vida tejiendo: el huso, la urdidura, el telar, las madejas de hilo y la estera de paja marcaban, junto con la familia, las fronteras de su vida. La disciplina se aceptaba fácilmente a cambio de los beneficios que suponía el orden. El individuo casi no existía fuera de la comunidad. La gaceta Newe Zeitung von dem lande das die Spanien funden, de Augsburgo, apenas exageraba cuando en 1521, como resultado de los informes que recibía del nuevo mundo, explicaba a sus lectores que si el rey ordenaba al pueblo que fuera al bosque a morir, el pueblo lo hacía.11 Para garantizar tal orden, «era grande el número de oficiales que esta nación tenía para cada cosita y, así, era tanta la cuenta y razón que en todo había, que no faltaba punto en las cuentas y padrones; que para todo había, hasta oficiales y mandoncillos de los que habían de barrer».12

La posición social de las mujeres era al menos comparable a la de las europeas de la época. Podían poseer propiedades y recurrir a la justicia sin permiso de su marido. Desempeñaban un papel en el comercio y podían ser sacerdotisas, aunque no les estaba permitido llegar al nivel más alto. Como en Europa, la posición social de la esposa o de la madre afectaba el derecho de un hombre a un cargo; el cargo se transmitía a veces a través del hijo de una hija y, ocasionalmente, la mujer podía tener un título. En todo caso, las hijas se daban como regalo; y, según una instrucción formal que recibían las mujeres casadas, «cuando tu padre te dé un marido no le faltes al respeto… obedécele», casi como ocurría en Castilla.13 Si bien en los tiempos nómadas de los mexicas la monogamia era normal, ya en el siglo XVI los monarcas poseían muchas concubinas además de una esposa principal, o reina.

Los mexicas eran tolerantes con otros pueblos, como los otomíes, que convivían con ellos. Los otomíes tenían religión, cultura y lengua propias, además de calendario propio (ligeramente distinto del de los mexicas). Pero los odios tribales no parecían tener cabida en el sistema político mexicano. Ni, al menos en apariencia, existían graves litigios en cuanto a la tierra (si bien entre los historiadores ha habido muchas disensiones acerca de la naturaleza de la tenencia de la tierra). Las tierras que pertenecían a la ciudad, tanto en el interior como a orillas del lago, estaban repartidas entre los calpultin, los nobles, los templos y el gobierno. Las tierras conquistadas pasaban a ser una recompensa para los que habían luchado.14 La agricultura variaba, por supuesto, de zona en zona. En las ciudades dependientes de los mexicas en las fértiles tierras bajas cerca del mar había dos cosechas anuales. En el Valle de México solía haber una sola. Mas el corazón de esta cuenca contaba con una característica muy poco común: los «jardines flotantes», o sea, las chinampas, en las que se practicaba el cultivo intensivo y que eran islas artificiales compuestas de lodo, de hecho enraizadas en el lecho del lago por medio de sauces llorones, si bien algunos viveros flotaban sobre juncos o algas.15 (Las chinampas se crearon hacia el año 1200, en los lagos de Xochimilco y Chalco, y se habían extendido recientemente al mismo Tenochtitlan.) Estas fértiles hectáreas contaban con irrigación permanente, por medio de filtración y por tanto podían cultivarse continuamente sin que las sequías las afectaran. Estos jardines formaban parte también de la poesía, como vemos en el siguiente ejemplo:

Mexicanos, venid arrastrando un jardín flotante:

venga en él erguida una garza;

venga en él yaciente una serpiente:

sea un soto cerrado ese jardín flotante.

Habéis de venir a dejarlo a la entrada del palacio.16

En estos campos los mexicas producían anualmente, y sin necesidad de barbecho, unos cuarenta y cinco millones de kilos de maíz, muchas frutas, legumbres y flores.17 Gracias a layas de roble endurecidas por el fuego y palas para cavar podían cultivar tanto en el fértil terreno pantanoso cerca del lago como en las sierras accidentadas.18

Irrigaban la mayor parte de la tierra próxima al lago por medio de ingeniosos sistemas. Generalmente dejaban en barbecho los campos que no eran chinampas, y como abono empleaban toda índole de excrementos, incluso humanos. Para despejar la tierra del antiguo México al principio habían talado los árboles o los habían ceñido y quemado sus ramas.

La vida del labrador medio del antiguo México, o sea, la del hombre medio, era tan dura como la de cualquier labrador europeo. Según el Códice Florentino estaba ligado a la tierra, y «es fuerte, diligente y cuidadoso…, trabaja mucho en su oficio: conviene a saber: en romper la tierra, cavar, desyervar, cavar en tiempos de seca, vinar, allanar lo cavado, hazer camellones, mollir bien la tierra y ararla en su tiempo…».19

El cultivo principal era el maíz (elote), sembrado a todas las altitudes. Casi tan importantes eran el amaranto y la salvia. También se cultivaba mucha alubia (frijol), pimiento (chile) y una especie de calabaza (chayote). La batata (camote) se producía en la costa. Se cultivaba toda clase de cactos, cuyos usos eran múltiples: bebían su savia como jarabe y la fermentaban para producir el pulque; empleaban sus agujas para coser y para sacar sangre. Domesticaban pavos, patos almizcleros, pequeños perros y abejas.20 Comían casi cualquier cosa que se moviera, además del verdín del lago.

No dejaban la agricultura al azar. Existen indicios de intervención del Estado. El emperador nombraba inspectores que se aseguraban de que se cumplieran las normas de cultivo dictadas por el gobierno central: política que se había introducido recientemente sin duda, cuando el aumento de la población empezó a representar una presión para la tierra.21 Las sequías y la hambruna habían acarreado siempre la intervención del Estado. Si las cosechas eran malas, el emperador ordenaba no sólo sacrificios sino también que se plantaran magueyes y nopales.

Tenochtitlan contaba con cuatro fuentes principales de alimento: las hortalizas en las chinampas, la fruta y algo de maíz, este último cultivado localmente a orillas del lago y en otros sitios; la caza y la pesca; y los tributos.22 Es cierto que, aparte añadir a las reservas, gran parte de los tributos consistían en pagos a jueces y funcionarios por sus servicios.

La comida de las clases altas de México era diversa. Es posible que los pobres sobrevivieran con menos de un kilo y medio de maíz por día, en forma de tortillas (tortitas parecidas a algo entre el pan árabe y las crêpes y que hacían las veces de pan), frijoles y verduras con chiles; en los días festivos: una tajada de carne de perro u, ocasionalmente, de venado. Desde que Tenochtitlan había crecido tanto, el venado empezaba a escasear y el pobre, ya fuera campesino o habitante de la ciudad, no disponía de mucho tiempo para cazarlo.23 No obstante, una familia emprendedora aún podía conseguir muchos alimentos gratis; una mayor variedad, ciertamente, que la que tienen los mexicanos de hoy día: comadrejas, serpientes de cascabel, iguanas, insectos, saltamontes, algas lacustres, gusanos y más de cuarenta clases de aves acuáticas. Así pues, el consumo se comparaba favorablemente con el de la población europea de la época. Aquellos que posteriormente creyeron que los mexicas comían mal debían basarse en acontecimientos posteriores.24

Los cimientos de la vida familiar descansaban tanto en una cortesía formal y compleja como en ceremonias para ocasiones importantes: embarazo y nacimiento; bautismo, boda y muerte. Cada suceso contaba con poemas, bailes y discursos apropiados. Los consejos que los padres daban a sus hijos evocan los del shakespeariano Polonio: «Venera y saluda a tus mayores… las cosas que oyeres y vieres, especial si son malas, las disimules y calles, como si no las oyeras… que te guardes de oír las cosas que se dizen que no te complen, especialmente vidas agenas y nuevas;… si eres maleducado no te llevarás bien con nadie… consuela a los pobres» y «Ni te detengas en el mercado ni en el baño, porque no enseñoree de ti o te trague el demonio».25 El matrimonio, como institución, estaba protegido. Aunque el emperador, los miembros de su consejo supremo, los nobles y los guerreros victoriosos tenían concubinas, el adulterio (relaciones sexuales entre un hombre y una mujer casada) acarreaba la pena de muerte (solían arrojar a ambas partes al río o a los buitres). A los hombres más importantes se los podía castigar si su adulterio llegaba a ser del dominio público.26 La descripción que hace el Códice Florentino de una prostituta habría podido salir de labios de Calvino, pues la «mala» mujer «es mujer galana y pulida y con esto muy desvergonzada, y a cualquier hombre se da y le vende su cuerpo, por ser muy lujuriosa, sucia y sinvergüenxa, habladora y muy viciosa en el acto carnal. Púlese mucho…».27

Se apreciaba la belleza. Cuando los ancianos hablaban de los niños los describían como «una pluma rica o piedra preciosa», o «un sartal de piedras preciosas». Al verdadero caballero se le podía comparar también con «una piedra preciosa, una pluma rica, chalchihuites y zafiro» o «cuentas y ojuelas de oro».28 Las metáforas reflejaban la realidad. Así pues, los orfebres fabricaban joyas de oro en hoja equiparables a las realizaciones europeas contemporáneas.29 Según Motolinía, el observador pero apasionado fraile, estos hombres «hacen ventaja a los plateros de España, porque funden un pájaro que se la anda la lengua y la cabeza y las alas; y vacían un mono u otro monstruo que se le anda la cabeza, lengua, piés y manos y en los manos pónenle unos trebejuelos que parecen que baillan con ellos…».30 Los tallistas de madera, los pintores de manuscritos y los lapidarios, así como los que labraban el alabastro, la turquesa y el cristal de roca, tenían el mismo alto nivel de destreza.31 Plateros y orfebres producían conjuntamente objetos de oro y plata. Los mosaicos se fabricaban a base de turquesas y perlas. Los plumajeros confeccionaban sus propios mosaicos, mosaicos sin igual en Europa.

Los artesanos que creaban estas maravillas con herramientas rudimentarias poseían un ingenio asombroso y tenían buen ojo. El arte mexicano se distinguía también por sus esculturas tanto en relieve como en tres dimensiones; con ellas los mexicas glorificaban a hombres ilustres, hazañas importantes y dioses buenos; también con ellas rechazaban a los demonios y espantaban a sus enemigos.

Dos calendarios, que habían asimilado de civilizaciones anteriores del Valle de México, les proporcionaban continuidad: el tonalpohualli, con un total de doscientos sesenta días divididos en veinte semanas de trece días cada una; cada día indicaba la suerte especial de los que nacían en esa fecha y cuyo nombre recibían; y el xiuhpohualli, basado en un año solar de trescientos sesenta días divididos en dieciocho meses; los cinco días adicionales del año de trescientos sesenta y cinco días (los mexicas habían comprendido mucho antes que ésta era la medición correcta) eran «días valdíos» y «aziagos» que no estaban dedicados a ningún dios: días aciagos en los que nacer.

Unos adivinos especiales interpretaban los calendarios. No sólo nombraban al recién nacido, sino que predecían, con total certeza, la vida que se podía esperar para él o ella. Dichas predicciones se cumplían por sí mismas: afectaban el comportamiento de los padres con su niño y, por consiguiente, el suyo propio, por lo que era casi imposible superar las expectativas. El 4-perro era un buen día para nacer. Pero poco podía hacerse para quien naciera el 9-viento.32 Algunos días eran mediocres: ni buenos ni malos. Los calendarios indicaban si había llegado el momento propicio para emprender un viaje, para declarar la guerra y, por supuesto, para empezar la cosecha.

Cada cincuenta y dos años en México empezaba un nuevo «siglo» (por así decirlo). Se señalaba la ocasión, «la atadura de los años» con una ceremonia solemne. La habían esperado con gran inquietud. La más reciente, la cuarta desde la creación de la ciudad, tuvo lugar en 1507. Como siempre llevaron fuego nuevo desde un cerro sagrado. La continuidad se hallaba asegurada. «Los que estavan allí a la mira levantavan luego un alarido que le ponían en el cielo, de alegría que el mundo no se acabava y que tenían otros cincuenta y dos años por ciertos.»33

Los mexicas habían conseguido lo que busca todo pueblo próspero: se habían forjado una gran historia; habían fabricado un relato heroico de sus primeros viajes, y habían logrado que sus vecinos aceptaran que ellos, los mexicas, eran los verdaderos herederos del último gran pueblo del valle, el tolteca, cuya capital fuera Tula (o Tollan), a unos sesenta y cuatro kilómetros al norte del lago; pueblo derrotado por nómadas a fines del siglo XII. Los mexicas se aseguraron esta herencia con la elección, a las postrimerías del siglo XIV, del rey Acampichtli, hijo de un guerrero mexicano y de una princesa de Culhuacan —ciudad sita a casi diez kilómetros de Tenochtitlan—, de cuyos antepasados se suponía que fueron descendientes de los reyes de Tollan. Se dice que, a fin de engendrar una aristocracia mexicana con sangre tolteca, Acampichtli tuvo veinte esposas, todas ellas hijas de señores locales. Al parecer, tuvo éxito.34

Existían buenas razones para admirar el recuerdo de Tula. Los toltecas habían sido buenos artesanos: plumajeros y joyeros. Se cree que inventaron la medicina. Descubrieron el arte de la minería y el tratamiento de los metales preciosos. Fueron también agricultores ingeniosos: se dice que sabían cómo sacar tres cosechas de la tierra que posteriormente sólo daría una. Según la leyenda, su algodón crecía en varios colores por lo que no precisaban teñirlo.

Nada había tan importante para los mexicas como haber asimilado con tanto éxito la herencia tolteca. Atribuían todos sus logros a la iniciativa tolteca. Así pues, decían que «muy grande artista era el tolteca en todas sus creaciones…, objetos de barro verdeazulados, verdes, blancos, amarillos, rojos y todavía de otros colores más»,35 y que los toltecas «eran sotiles y primos en cuanto ellos ponían la mano, que todo era muy bueno, curioso y gracioso, como las c[a]sas que hazían muy curiosas, que estavan de dentro muy adornadas de cierto género de piedras preciosas…».36 En la práctica, sin embargo, los mexicas superaron a los toltecas tanto en lo artístico como en lo político. Las instituciones de la Tenochtitlan de principios del siglo XVI combinaban tanto las costumbres toltecas como las de los antiguos mexicanos nómadas; eran probablemente mejores gracias a ello.

Estas reinterpretaciones mexicanas de la historia fueron acompañadas por una «quema de libros» que se referían al pasado, ordenada por el emperador Itzcóatl. Se supone que dichas obras no eran ni numerosas ni profundas y su estilo no debió de ser muy bueno. Sin embargo, los nuevos hombres sustituyeron su contenido, fuese éste el que fuese, por los mitos centrales de México. Los libros antiguos daban probablemente una imagen de la historia mexicana distinta de la que querían divulgar los nuevos gobernantes y deseaban que se conociera. Tal vez los mexicas participaron en el saqueo de Tollan, algo que en 1428 ya no hubiesen querido conmemorar.37 Habrían borrado cualquier sugerencia de que los viajes emprendidos por los mexicas tuvieron como motivación algo tan prosaico como la escasez de agua en el humilde territorio que habitaban anteriormente. Por aquel entonces habrían añadido la leyenda del quinto sol, el mexicano, al mito tolteca de que toda existencia era señalada por cuatro épocas de cuatro soles.38 Sin duda Itzcóatl aprovechó también la oportunidad para destruir cualquier registro en el que se explicara que, en el pasado, su propio cargo, el de emperador, era inferior en algunos aspectos al de los calpultin. Todo esto puede entenderse, indudablemente, como la aceptación de las costumbres del valle por una tribu anteriormente nómada.39 Pero puede entenderse también como una más de las «nobles mentiras» que un grupo de dirigentes decidió propagar a fin de inspirar a su pueblo con una versión de la historia que tiene muy poco que ver con la realidad.

Finalmente, la vida mexicana iba vinculada, como en todas las ciudades del valle, a un apretado programa de festejos, pequeños y grandes, en cuya preparación se empleaba una ingente cantidad de tiempo, recursos y energía. Estas ceremonias tan meticulosamente preparadas, relacionadas con los diferentes meses del año, tenían por propósito principal asegurar lluvia en abundancia y éxito en la agricultura. Había también fiestas movibles. A los principales dioses se los honraba en días distintos. Además, algunas fiestas celebraban la inauguración de edificios nuevos, las coronaciones, la victoria final de las guerras y la muerte de los reyes; en otras, durante las sequías, se pedía que lloviera. Los mexicas eran austeros según algunos pueblos que les rendían tributo, como los otomíes, que veían en los mexicanos una hostilidad mojigata hacia la desnudez y el adulterio. No obstante, los mexicas no tenían rivales en cuanto al tiempo que dedicaban a las celebraciones. Muchas ceremonias del pasado habían sido modestas, pues se llevaban a cabo en sitios pequeños. Pero en Tenochtitlan, bajo los emperadores, se volvieron extravagantes.40

Estas ocasiones se señalaban no sólo con cánticos y bailes, acompañados de tambores, flautas, conchas y cascabeles,41 sino también con procesiones, en las que los participantes vestían plumas, capas espectaculares, máscaras y pelucas, pieles de jaguar y, en ciertas circunstancias, pieles de seres humanos. Los celebrantes se pintaban la cara con extravagancia. Escenificaban batallas entre dioses y soldados. También las flores contaban mucho para los mexicas: «tan gustoso y cordial el oler las flores que en el hambre alivian y pasan con olores».42 Los alucinógenos, consumidos por hechiceros y adivinos, tenían igual importancia. Según un texto, cuando había cantos o bailes, o cuando llegaba el momento de comer las setas, el monarca ordenaba que se entonaran las canciones.43

La sangría era esencial: incluso en días normales el emperador, el payaso, el sacerdote y el guerrero se pinchaban la lengua o el lóbulo de la oreja con púas de maguey en un acto de automutilación al servicio de los dioses. A veces, se pasaban una paja por un agujero en la lengua, en las orejas e incluso (en el caso de los sacerdotes) en el pene.

En los festivales había otras ofrendas: animales o aves, sobre todo codornices y, cada vez con más frecuencia, seres humanos, generalmente prisioneros de guerra o esclavos comprados especialmente para ese propósito. La mayoría de las víctimas eran hombres, si bien niños y niñas desempeñaban ocasionalmente el papel principal en estas asombrosas, a menudo espléndidas y eventualmente hermosas barbaridades.

Es probable que esta clase de sacrificio se iniciara en la región de México hacia el año 5000 a. J.C., con los primeros asentamientos humanos; por ejemplo, en Tehuacán, a unos ciento noventa kilómetros al sudeste de México. (En el Valle de México se establecieron habitantes sedentarios que, ya hacia el año 2500 a. J.C., practicaban la agricultura y, hacia el año 300 a. J.C., contaban con complejos calendarios.)

Presumiblemente, antes de independizarse de los tepanecas en 1428, los mexicas practicaban el sacrificio humano a una escala modesta a fin de complacer a los dioses; a este efecto, permitían que, al amanecer, un sacerdote cubierto de elaborados adornos alzara hacia el sol («el príncipe turquesa, el águila sublime») un corazón sangrante (llamado, por la circunstancia, «el fruto precioso del cacto»), a fin de retrasar durante otras veinticuatro horas la catástrofe: un mundo sumido en la oscuridad. En el procedimiento normal cuatro sacerdotes sujetaban a la víctima sobre una losa de piedra. Con un cuchillo de sílex, un sumo sacerdote, o incluso el monarca, le arrancaba con habilidad profesional el corazón, que luego quemaban en un brasero; le cortaban la cabeza y la alzaban hacia el cielo y nobles y guerreros victoriosos comían, como ritual, las extremidades acompañadas de maíz o chile. Es posible que a esta clase alta mexicana llegara a gustarle el sabor de la carne humana, que comían ceremonialmente.44 Tiraban el torso o lo arrojaban a los animales de uno de los zoos. Éste era el método clásico, aunque existían variaciones, en las que mataban a la víctima con arco y flecha, o bien en una lucha de gladiadores bastante modesta; en ciertas circunstancias ofrecían niños como sacrificio.45

Hasta mediados del siglo XV, incluso entre los mexicas, el sacrificio humano podría haberse limitado a un esclavo o a un prisionero elegido para representar a una divinidad: durante un tiempo la víctima vivía y se vestía como si fuese tal o cual dios, y luego, con la debida ceremonia, era sacrificada. Quizá, según sugiere un texto del decenio de 1540, cuando salía victorioso de una guerra, un pueblo sacrificaba a un esclavo (su «mejor esclavo») para mostrar su agradecimiento.46 Mas a partir de 1430, cuando los mexicas empezaron a construir su imperio, los sacrificios humanos se hicieron más frecuentes.

Esto fue, con toda probabilidad, resultado del largo dominio de Tlacaelel, el cihuacóatl, o adjunto, de cuatro emperadores de Tenochtitlan, incluyendo su propio tío Itzcóatl.47 Fue él quien subrayó la creciente importancia del papel de Huitzilopochtli, hasta casi excluir a los demás dioses. Fue el arquitecto de la expansión mexicana. Inspiró la quema de libros ordenada por Itzcóatl.48 El aumento de sacrificios humanos fue tan desmesurado que el autor de un códice creía (equivocadamente) que, antes de 1484, los sacrificios se limitaban a codornices y otros animales.49 En 1487 se inauguró en Tenochtitlan el nuevo templo en honor a Huitzilopochtli.

En el festejo, que duró cuatro días, murió un número sin precedente de prisioneros, en catorce pirámides. Había largas colas que, desde cada templo, se extendían hasta donde alcanzaba la vista, en cuatro direcciones. No existe ningún indicio que permita más que una conjetura razonable acerca de este número.50 Según un conquistador, Andrés de Tapia, había ciento treinta y seis mil cráneos51 en el edificio donde se colocaban, atravesados por unas varas y formando hileras, los cráneos de los sacrificados (el Tzompantli). Sin embargo, un etnólogo moderno ha señalado que, según los cálculos del propio Tapia, fueron cuanto más sesenta mil y probablemente muchos menos, puesto que la repisa no podría haber llenado todo el espacio descrito.52 Indudablemente habría que aplicar esa reducción a la mayoría de los cálculos del siglo XVI. Tal vez el cronista fray Diego Durán se acercó más a la cantidad visualmente calculada al explicar que, en el funeral del rey Axayácatl, en 1479, cincuenta o sesenta jorobados y esclavos fueron sacrificados.53

No obstante, la sangre de las víctimas sacrificadas se salpicaba con regularidad, como si fuese agua bendita, sobre las puertas, las columnas, las escaleras y los patios de las casas y de los templos mexicanos. A medida que fueron escaseando los prisioneros de guerra, debido al número cada vez menor de guerras victoriosas, los pueblos anteriormente conquistados ofrecían esclavos e incluso plebeyos, y sobre todo niños, a modo de tributo.54 A principios del siglo XVI los mexicas pobres habían empezado a ofrecer sus hijos como víctimas. (De todos modos, se necesitaban niños para varios festejos en honor de Tlaloc, el dios de la lluvia.)55

La misericordia y la compasión eran emociones tan desconocidas para los mexicas como lo fueron para los griegos de la antigüedad. Después de todo, ¿qué son la vida y la muerte, sino dos aspectos de la misma realidad? Eso es lo que se deduce de las caras fabricadas por los alfareros de Tlatilco: mitad viva y mitad calavera.56 ¿Acaso la muerte no consistía en entregar algo que todos sabían que debía transferirse en algún momento? (El término náhuatl para designar el sacrificio, nextlaoaliztli, significaba literalmente «el pago».) ¿No se enseñaba a los niños a pensar en la «muerte florida» por medio del «cuchillo de obsidiana» como un modo honorable de morir (además de la muerte, menos frecuente, en el campo de batalla y, en el caso de las mujeres, de sobreparto)? Para los dioses no contaban los que morían de enfermedades normales o de vejez. Los que sufrían bajo «el cuchillo de obsidiana» tenían asegurado un lugar en una mejor vida después de la muerte (en Omeyocan, el paraíso del sol) que los que morían de modo convencional. (En la práctica, para los sacrificios se empleaba un cuchillo de sílex, pues la obsidiana es quebradiza, pero que se empleara el glifo para la piedra era una metáfora.) Se suponía que las almas comunes iban a Mictlan, el sombrío mundo subterráneo de la aniquilación. Las víctimas de los sacrificios recibían a menudo una dosis de alucinógenos o, como mínimo, un buen trago de pulque para aceptar su destino.57 Sin embargo, es dudoso que todos gozaran de este beneficio.

En los años cincuenta del siglo XVI, fray Durán escribió que «muchas veces pregando a esos indios por qué no se contentaban con las ofrendas codornices y de tórtolas y otras aves que ofrecían y dicen como haciendo burla y poco caso que aquellas eran ofrendas de hombres bajos y pobre y que el ofrecer hombres cautivos y presos y esclavos era ofrenda de grandes señores y de caballeros y ofrenda honrosa».58

Tanto los enemigos como los amigos de los mexicas aceptaban este derramamiento de sangre y la ingestión ritual de los miembros de las víctimas sacrificadas. Al parecer, a la población le fascinaban la espectacularidad, la belleza y el terror del acontecimiento. No obstante existen uno o dos indicios de que el incremento de los sacrificios causaba cuando menos cierta inquietud. Se dice que los reyes de otros pueblos que asistieron (en secreto) a la inauguración del nuevo templo en Tenochtitlan se escandalizaron por el alcance de lo que vieron.59 (Probablemente ésa fuera, en parte al menos, la intención.) Tampoco se puede aceptar fácilmente que los pobres se alegraran al ver sacrificados a sus hijos. El culto a Quetzalcóatl en Cholula debió de constituir un foco contra el sacrificio humano, pues ese dios se oponía a esa clase de ofrenda. Cabe la posibilidad de que hubiese división entre los toltecas en cuanto al sacrificio humano y que ello acabara por destruirlos. Tal vez la hostilidad ante el incremento de los sacrificios en Tenochtitlan fuese también uno de los motivos de la revuelta de los tlaltelolcas en 1473: se dice que el rey de la ciudad, Moquihuix, pidió ayuda a otras ciudades, alegando que los tenochcas libraban guerras a fin de satisfacer a sus sacerdotes con la captura de prisioneros para sus sacrificios.

No hemos de dejar que este aspecto de su cultura, para nosotros inaceptable, eclipse los logros de los mexicas. Después de todo, se ha practicado el sacrificio humano en incontables sitios de Occidente. Algunas tribus brasileñas también sacrificaban a los prisioneros de guerra (como símbolo de venganza). Los indios caribes de las Islas de Barlovento comían tajadas de la carne de los guerreros enemigos a fin de asimilar su valor. Sin embargo, el sacrificio humano en México era único por su cantidad y por el esplendor que se daba a la ceremonia que acompañaba el espectáculo, así como por su significado en la religión oficial.

3. ESTOY DOLIENTO, MI CORAZÓN DESOLADO

Estoy doliento, mi corazón desolado: veo la desdicha, viene y se estremece en este templo.

Arden escudos, es el lugar del humo, allí donde se hacen los dioses. Veo la desdicha, viene y se estremece en este templo

Canto guerrero. Historia de la literatura náhuatl, A. M. GARIBAY

«Imperio poco centralizado», «confederación», «economía mercantil apoyada por una fuerza militar», sea cual sea la expresión que se emplee para designar al antiguo México entre los sistemas políticos de la historia, para sus vecinos y tributarios era una hazaña abrumadoramente formidable.1 Sin embargo, pese a la grandeza, la educación casi universal, las extraordinarias actitudes en cuanto al derecho, la poesía, los éxitos militares, los logros artísticos y a los brillantes festivales de la maravillosa ciudad, existía cierta inquietud en Tenochtitlan.

Esta inquietud, por supuesto, no se debía a la falta de ruedas, arcos, herramientas de metal, animales domésticos de tracción o de un verdadero sistema de escritura. El hecho de que los hombres calzaran sandalias (huaraches) y las mujeres fueran descalzas tampoco representaba un problema. Quizá se había empezado a sacrificar ya a demasiada gente en los festivales, en los que se dependía demasiado de las «setas sagradas». Pero, aun así, nada de ello causaría desesperación.

El primer problema era consecuencia del hecho de que los mexicas habían fundamentado su historia en el mito de un cataclismo final. Según este mito, como se ha visto, el mundo ya había pasado por cuatro eras, iluminadas por cuatro soles distintos. La era actual, la de los mexicas, la del quinto sol, llegaría a su fin y todo el mundo lo sabía.

La aceptación generalizada de tal leyenda —equiparable al temor de los antiguos escandinavos por el día en que Odin se encontraría con el lobo— constituía un motivo de pesimismo entre la clase alta, por más riquezas, lujos, éxitos y poder que tuviera. Si bien los mexicas estaban dominados por un calendario cíclico, su universo no parecía estático. Al contrario, era dinámico. A la satisfacción divina bien podía seguirle la insatisfacción y ésta podría acarrear una calamidad.

Los mexicas y los estados que de ellos dependían tenían muy presente el recuerdo de la ruina de ciudades del pasado. Vivían, sobre todo y como hemos visto, a la sombra de Tollan, cuyo pueblo, el tolteca, por más inmaculado que pareciera con sus sandalias azules, había sido derrotado. Hasta sus dioses se dispersaron. Si a un pueblo tan superior se le podía arruinar, ¿qué esperanza de inmortalidad había para los mexicas?

Además, Tollan no era el único lugar importante desaparecido. Los mexicas no estaban enterados de las glorias de los mayas del Yucatán en los siglos V y VI. Palenque y Tikal les eran tan desconocidos como lo eran para los europeos.2 No obstante, todos en Tenochtitlan sabían que a unos dieciséis kilómetros de la orilla del lago, hacia el nordeste, había habido otra ciudad, Teotihuacan, cuyas misteriosas pirámides, ahora cubiertas de broza y maleza, eran famosas por su tamaño. Nadie sabía (ni sabe) qué pueblo floreció allí, ni cuál era su idioma. Pero el nombre de dicha ruina (cuyo significado es «ciudad de los dioses») constituía un recordatorio de lo efímero de la grandeza. Una frase empleada a menudo para referirse al pasado era: «hay un lugar que se dice Teotihuacan, y allí, de tiempo inmemorial…».3 Extraordinaria por sus murales, su caída fue más completa y tal vez más repentina que la de Tollan. Había sido mucho más importante que Tollan, a juzgar por las ruinas que se pueden ver en Tula. Su eclipse afectó a los que llegaron después como si de la caída de Roma se hubiese tratado. La comparación no es extravagante. En su auge probablemente tuvo una población mayor que Tenochtitlan. En cuanto a dimensión, esculturas, pinturas, arquitectura y distritos o barrios reservados para los distintos oficios, Teotihuacan no tenía rival en el mundo, cuando cayó en 650 a. J.C., a excepción de China. En 1518, el emperador de Tenochtitlan y sus sacerdotes iban allí cada veinte días para ofrecer sacrificios.4

Por tanto, a los mexicas los preocupaba la posibilidad de una catástrofe. Cuando tomaban el poder, los emperadores de los mexicas debían dirigirse a sus ciudadanos en términos grandilocuentes y solemnes, que anticipaban lo peor. Entre otras cosas, preguntaban: «¿Qué haré, señor y criador, si por ventura cayere en algún pecado carnal y deshonroso, y así echare a perder el reino? ¿Qué haré si por negligencia o por pereza echare a perder [mis] súbditos? ¿Qué haré si desbarrancare o despeñare por mi culpa a los que tengo que regir?». En dichas investiduras imperiales, un noble debía inquirir: «¿Proveerás por ventura tú y es a tu cargo de pensar cuándo se levantará guerra, vendrán los enemigos a conquistar el reino o señorío o pueblo en que vives? ¿Es a tu cargo de pensar con temor y con temblor si por ventura se destruirá y asolará el pueblo, y habrá gran turbación y aflicción? Cuando se viene la perdición y destruimiento, ¿que aconstecerá a los pueblos, reinos y señoríos, si súbitamente quedare todo ascuras y todo destruido? ¿O, por ventura, vendrá tiempo en que nos hagan a todos esclavos y andaremos serviendo en los más bajos servicios…?».5

El rey de Texcoco Nezahualcóyotl había escrito muchos poemas que rezumaban un aire de evanescencia de los logros humanos, el más famoso de los cuales era:

Aunque sea de jade se quiebra,

aunque sea oro se rompe,

aunque sea plumaje de quetzal se desgarra.

No para siempre en la tierra:

sólo un poco aquí.6

Los monarcas solían decir a sus hijas: «¡Oh, hija mía, que en este mundo es lugar de lloros y aflicciones, donde hay fríos y destemplanzas de aire, y grandes calores del sol, que nos aflige, y es lugar de hambre y de sed!».7

No obstante, la angustia ritual por el futuro a largo plazo se combinaba a menudo con la resolución, el orgullo y la agresividad a corto plazo. Ése fue el caso de los mexicas, por lo que no eran tan distintos de los europeos, que, pese a su razonable miedo del infierno, no tardarían en hacer su impertinente aparición en las costas orientales del imperio mexicano.

Un segundo motivo de preocupación era que los mexicas nunca olvidaron que eran unos recién llegados. Cierto, habían reinterpretado su pasado. Era, y es, imposible saber lo que en realidad les ocurrió antes de 1428 (cuando Itzcóatl quemó los viejos textos de historia), y no digamos antes de 1376 (cuando se supone que Acampichtli llegó al trono). Los mexicas habían asimilado la herencia tolteca. Pero sabían que habían sido una tribu nómada que luego dominó pueblos sedentarios de una cultura superior a la suya.

La edificación acabada de una gran ciudad, en la que su dios Huitzilopochtli se hallaba al lado de Tlaloc, dios de la lluvia, la llegada al poder de una casa real con orígenes toltecas y el esfuerzo logrado por crear una nobleza con sangre tolteca, deberían haber hecho desaparecer el complejo de inferioridad de los mexicanos. Pero al parecer no fue así.

Existían también motivos materiales para su preocupación. En primer lugar, debido al clima, la economía de las ciudades del valle, pero sobre todo la de Tenochtitlan, era incierta. Sólo llovía de julio a noviembre. El invierno —de noviembre a febrero— traía una crisis. Una helada precoz podía, por supuesto, arruinar las cosechas. Las sequías asolaban el valle con cierta frecuencia. Los mexicas almacenaban maíz para contrarrestar los efectos de estos acontecimientos. Pero a veces la crisis se alargaba. En los años cincuenta del siglo XV, época que los ancianos podían recordar todavía, la sequía había causado una hambruna que duró varios años. Una inesperada tormenta de nieve hundió muchas chinampas. No había suficientes reservas de alimentos. Miles murieron.8

Además, el lago estaba sujeto a tormentas que, en poco tiempo, podían llenar la cuenca de demasiada agua y para drenar el exceso se requería mucho tiempo. Una decisión imprudente acarreó una inundación de gran alcance en 1499. Gran parte de Tenochtitlan se perdió. El emperador, Ahuítzotl, cuya política en cuanto al aprovisionamiento de agua había causado parcialmente el desastre, se vio desacreditado. Los mexicas construyeron una nueva ciudad, más hermosa que la anterior. Pero el desastre fue un recordatorio de la facilidad con que puede caer una civilización construida sobre un lago.

Por otra parte, también la rígida interpretación del calendario afectaba adversamente a las cosechas. Fray Durán recordaba haber preguntado a un anciano por qué sembraba frijol tan tarde, ya que casi no pasaba ningún año sin que les pillara una helada. Éste le respondió que «también servían estas figuras [os calendarios] a estas naciones para saber los días que habían de sembrar y coger, labrar y cultivar el maíz, desherbar, coger, ensilar, desgranar las mazorcas, sembrar el frijol, la chía, teniendo en cuenta en tal mes, después de tal fiesta, en tal día y de tal y tal figura, todo con un orden y concierto supersticioso…».9

Otro inconveniente era que la economía de Tenochtitlan había empezado a depender de los tributos. En los últimos cien años la población había crecido mucho.10 Por ello escaseaba cada vez más el maíz cultivado localmente. Al mismo tiempo, una gran proporción de la población de Tenochtitlan se dedicaba a los servicios y a los oficios: huaracheros (los que fabricaban huaraches, o sea, sandalias), vendedores de combustible, tejedores de esteras, alfareros, cargadores; o bien, como en el caso de los plumajeros y los orfebres, empleaban materias primas que conseguían por vía del comercio.11 Empezaban a faltar también la obsidiana que antes se obtenía en el valle mismo, la sal (muy cotizada), que venía de orillas del lago, la caza y la leña, antaño tan fáciles de conseguir.