PRIMERA PARTE

CAPÍTULO PRELIMINAR

La Isla de Mazarrón

Cuando resonó el grito el aire de la mañana se estremeció como si se convulsionara bajo un latigazo de angustia.

Pronto el agudo sonido se multiplicó amplificándose hasta alcanzar una magnitud ensordecedora. Cientos de gaviotas, sintiendo invadido su territorio, se lanzaron a una melopea de protestas frenéticas que cubrió la isla de Mazarrón con un siniestro velo sonoro de alarma.

Lola Ifre intentó escapar de este infernal chillerío y de la férrea mano que hacía presa en su brazo derecho con tanta fuerza como un torniquete, interrumpiendo su circulación sanguínea. Apenas veía, cegada por las lágrimas y el dolor, pero aun con la vista nublada, se sentía subyugada por el fulgor de odio que brillaba en los ojos desorbitados de aquel desconocido que la arrastraba tras él por el abrupto talud pedregoso. No tenía ni idea de quién era aquel individuo, extraordinariamente fornido, que la vapuleaba de manera inmisericorde, a pesar de sus lamentos de dolor, con los que parecía disfrutar y enardecerse a la par. Las olas rompiendo débilmente en la reducida playa de la isla producían un rumor tristísimo de llanto y servían de música de fondo a la obscena retahíla de exabruptos que profería aquel energúmeno vestido de neopreno como ella.

—¡Levanta del suelo, zorra! Ahora te vas a enterar de lo que es pasarlo mal, y luego le daremos la noticia a tu nuevo papaíto, el gran arqueólogo Leandro Galifa, que por fin ha conquistado a la mujer de sus sueños, la novia ideal de su juventud. ¡Vamos, pedazo de ramera, tan ramera como tu madre! ¡Vamos, he dicho! Seremos dos parejas llenas de lujuria: Marina y Leandro, y tú, Lola, la hija de Marina Balibrea, y yo, Emilio, el hijo de Leandro Galifa, ¡jajaja! ¡Vamos a casita! ¡Nos vamos a divertir, te lo juro! Luego, puede ser que mueras, pero eso no tiene importancia, todo el mundo muere antes o después. ¡Arriba, asquerosa furcia! ¡Ponte en pie o te mato aquí mismo!

Lola, desobedeciendo la orden, se dejó caer de nuevo en el suelo sembrado de piedras. Sabía que su última y única posibilidad de salvación estaba en permanecer, costara lo que costara, en el exterior de la ruinosa casa del islote a la que aquel sádico la conducía a rastras. Mientras consiguiera retrasar la marcha, resistiéndose con todas sus fuerzas a despecho del daño que recibiría castigada su rebeldía por aquel diablo, y lograra que los dos estuvieran al aire libre, existía la posibilidad de que alguien los viera desde la cercana costa habitada y diera aviso para que la socorrieran, puesto que resultaba evidente lo que aquel endriago estaba perpetrando.

Un violento golpe de una furiosa patada en su costado la dejó sin respiración. El brutal impacto le había hundido, sin duda, varias costillas flotantes. Sintió que se ahogaba cuando el hombre la obligó a arrodillarse, asiéndola del cuello del traje y estrellándola con furia contra el terreno pedregoso. El choque le produjo erosiones dolorosísimas en la frente, la nariz y la barbilla. El sabor ferruginoso de la sangre invadió su lengua, y se mezcló con el sabor salado de las lágrimas de miedo y de dolor que brotaban incontenibles de sus ojos.

Aterrorizada, pudo sin embargo atar los cabos de aquella disparatada situación. El loco se había identificado como el hijo de Leandro Galifa y había dicho llamarse Emilio. Por otra parte, había demostrado saber que ella era Lola Ifre (no estaba siendo víctima de ninguna confusión) y había aludido claramente a su madre, Marina Balibrea, refiriéndose a ella como la novia de juventud de su padre.

El vertiginoso curso de su razonamiento deductivo cesó abruptamente cuando su raptor la introdujo a rastras en la vieja edificación, la única existente en la solitaria isla, y la arrojó al suelo. El maníaco se sirvió de un afilado puñal de submarinista para rasgar el neopreno del traje de buceo que ella vestía. Después la despojó a tirones de él y también del biquini que llevaba debajo, dejándola completamente desnuda.

—¿Qué tenemos aquí? ¡Pero si es la diosa Venus, surgida de las espumas del mar! —dijo sonriendo con una histriónica mueca de odio enloquecido.

Lola intentó cubrirse con las manos los pechos y el pubis, pero sus gestos de autoprotección provocaron más al monstruo, que le propinó varios pinchazos con la punta del cuchillo que sostenía y que había usado para rasgar su vestimenta.

—¡Quieta, zorra! —bramó arrojando el puñal a un lugar inalcanzable para ella, pero fácilmente accesible para él.

La inmovilizó poniéndole una rodilla sobre el pecho y se quitó torpemente su propio traje de neopreno y el sucinto bañador masculino que vestía. Lola se sentía morir, asfixiada; la dolorosa presión de esa rodilla sobre sus magulladas costillas le impedía respirar tanto como el pánico que experimentaba. En cambio, su agresor disfrutaba evidentemente con el terror de su víctima indefensa, que sollozaba entrecortadamente presa de la desesperación.

Emilio había decidido vengarse de su padre y concluir así con la onerosa carga de resentimiento que venía arrastrando desde la adolescencia, una carga que se había ido haciendo más y más pesada en su edad juvenil, cuando pudo al fin comprender los motivos de su padre, el gran arqueólogo Leandro Galifa, para tratar con tan indiferente despego a él, su único hijo, y a su madre. Sintió odio por aquel padre estricto, por aquel catedrático tan respetado como temido, que jamás parecía quedar satisfecho con la conducta ni las calificaciones que él obtenía. Pese a su brillantez, el adusto ceño paterno ensombrecía sus logros de estudiante aplicado. Jamás recibió un elogio, jamás notó sobre su autoestima la tonificante mirada de orgullo paterno, por el contrario, en su etapa universitaria se sintió relegado injustamente por su padre-profesor a favor de otros alumnos menos aventajados. Esto le dolía enormemente, pues su mayor deseo, en el fondo, era alcanzar su aprobación, y sentía como un agravio el que él no apreciara su esfuerzo, que llegaba al extremo de seguir sus pasos eligiendo su misma especialidad. En cuanto a su madre, tampoco podía decirse, a su parecer, que recibiera el trato que una esposa puede esperar de un marido enamorado. A menudo llovían sobre ella palabras de recriminación infundadas, que provenían del evidente desamor, el descontento y el desprecio, en definitiva, que su padre sentía por la atadura matrimonial con aquella pobre mujer que, desde luego, no estaba a su altura intelectual, cosa que él no se recataba de reprocharle una y otra vez con crueldad absurda, puesto que cuando se casó con ella ya sabía que su bagaje cultural era tan mediocre como su inteligencia, de lo cual ella no era culpable, verdad inapelable que el inteligentísimo Leandro Galifa, el gran catedrático universitario, tendría que haber reconocido en honor a la justicia. Pero jamás lo había hecho. Le había resultado más cómodo responsabilizarla a ella de no ser precisamente una superdotada.

Desde que tuvo edad para vislumbrar lo que era el amor y el imperio que podía ejercer la atracción amorosa entre dos personas, Emilio identificó el sentimiento que regía la vida de su padre: una amargura derivada de la frustración de verse unido a una mujer anodina, sin atractivo para él, una mujer que le había dado un hijo más que inteligente, desde luego, pero que él calificaba frecuentemente de mezquino y retorcido, todo, en realidad, porque no era el hijo que le hubiese dado la mujer que él siempre había amado y deseado de verdad, esa tal Marina Balibrea, antigua novia de Universidad, bella, elegante, inteligente, culta e interesada en los mismos temas que él, la Arqueología y la Historia.

Emilio pensó que estaba a las puertas de conseguir vengarse de su frustrante experiencia de hijo relegado. Ahora tenía en sus manos a Lola Ifre, la hija de Marina, a la que su padre parecía haber adoptado como hija propia, favoreciéndola profesionalmente como jamás había hecho por él, que era de su propia sangre, una vez reanudada su relación con aquella mujer (excepcional, según él) que no había podido olvidar en tantos años.

Lola sería el chivo expiatorio de su odio. La castigaría con una violación salvaje, torturándola y dándole una muerte lenta después, para resarcirse con su agonía de la agonía que él había padecido durante toda su vida viéndose privado de la estima y la aprobación paternas.

Emilio se arrodilló frente a la muchacha liberando su pecho de la presión de su rodilla. El aire penetró en los pulmones de Lola arrancándole un gemido de dolor, pero permitiéndole al menos volver a respirar. La muchacha yacía ensangrentada, luchando por proteger su pudor. Con un ademán violento él le separó bruscamente las piernas y avanzó abriéndose paso con las rodillas hasta situarse entre sus muslos, prolongando el momento del definitivo castigo. Obscenamente, colocó sus manos abiertas sobre los pechos vírgenes y los manoseó con sadismo, comprimiéndolos sin consideración alguna, haciéndola llorar de dolor. Las costillas flotantes, rotas, se clavaron en sus órganos internos. Lola sintió que se asfixiaba. Medio cegada por las lágrimas, el sudor de agonía y el terror, entrevió el rostro de aquel ser demoníaco y creyó ver las fauces babeantes de un lobo o de un perro de presa con ojos inyectados de sangre y del odio más enconado, unos ojos de asesino implacable. Supo que iba a morir. Una marea de fuego la invadió desde el estómago a la boca y el amargo sabor de la bilis vino a sumarse a su agónico martirio.

De repente, Emilio gritó retorciéndose y retirándose como arrastrado por el reflujo irresistible de una marea.

Una voz desgarrada de mujer prorrumpió en groseros exabruptos.

—¡Malnacido, cabrón! Te crees que voy a quedarme mirando cómo te regodeas escarbándole el coño a esta mosca muerta con la excusa de que tienes que vengarte.

Emilio, totalmente desnudo, se puso en pie, y de un violento manotazo arrancó de las manos de aquella Furia, en figura de mujer, la piedra que tenía agarrada, con la que lo había golpeado en la espalda. Rápidamente empuñó el cuchillo que había dejado antes al alcance de su mano y arremetió rabioso contra ella, que repelió el ataque con un quiebro ágil de su cuerpo.

—¡Te mato, hija de puta! —bramó con las venas del cuello a punto de reventar.

—¡Loco de mierda, te la voy a cortar! ¡Puedo capar a un ejército de gorilas de tu calaña!

Las palabras de la mujer se cortaron en seco; el cuchillo del hombre le rajó la cara desde la mitad de la frente a la barbilla, destrozando los hermosos rasgos y partiendo los labios que acababan de moverse un segundo antes para proferir frases de inmenso furor.

Magdalena Palazón, alias la Éboli, cayó de rodillas. Se llevó ambas manos al rostro y se encogió sobre sí misma en una postura de defensa postrera. El monstruo no tuvo piedad; terminó de acuchillarla y la volcó de lado empujándola con un pie como el que aparta un incómodo obstáculo de su camino.

Lola pudo ver entonces el único ojo de la mujer, de color gris como las nubes de tormenta, que la miraba con una mezcla de odio y estupor mientras los últimos estertores de la agonía sacudían el escultural cuerpo caído.

El asesino se volvió hacia Lola jadeando como una fiera ansiosa por atacar. Era evidente que su furia se había redoblado. Se sintió más indefensa y aterrorizada aún, si eso era posible. Le pareció que los dientes de aquel energúmeno aumentaban de longitud y se volvían agudos como cuchillos carniceros. Comenzó a chillar, invadida por un tremendo ataque de pánico, pataleando con todas las energías que pudo reunir, intentando defenderse. Aunque sabía que su esfuerzo sería estéril, el instinto de conservación la impulsaba a resistirse hasta el final.

Un bofetón de la mano derecha del hombre le cruzó la cara a la vez que la punta de su cuchillo, que sostenía con la izquierda, se apoyaba amenazadoramente en la base de su cuello hiriéndola superficialmente.

—Estate quieta, cerda, si no quieres acabar tan muerta como esa basura que hay tirada ahí.

El cuerpo masculino la aplastó de nuevo impidiendo el paso del aire a sus pulmones y hundiéndole todavía más las costillas rotas. El dolor era insoportable. Se quedó sin respiración, pero segundos después una oleada de adrenalina la hizo reaccionar y la obligó a gritar pidiendo socorro una y otra vez. Una mano enorme le tapó la boca a la vez que aquel peso odioso y opresivo pareció aumentar. Las rodillas del hombre hacían palanca entre los muslos de Lola, que luchaba inútilmente por mantenerlos juntos. Se sintió débil e indefensa. Sus propios alaridos la en-

sordecían y se mezclaban con el bramido del mar que parecía haberse embravecido y rugía como el motor de una lancha a toda revolución.

Súbitamente, aquel torturante peso dejó de aplastarla. Lola pudo ver que una forma corpórea, ensangrentada como una enorme flor roja, se aferraba al cuerpo desnudo del hombre y lo obligaba a retirarse de la presa que parecía querer devorar. Una piedra de afiladas aristas, como un hacha prehistórica, partió el cráneo de Emilio como si se tratara de un coco que se abre para dejar a la vista su interior. Una masa gris y ensangrentada se esparció por el suelo cuando el cuerpo masculino se derrumbó exánime. La mano de la mujer dejó caer la piedra, instrumento de sangre y odio, una vez cumplida su vengativa justicia. Luego, cayó ella también al suelo, junto al cuerpo sin vida del que había sido su amante y su dueño absoluto. La muerte volvió a unirlos en unas inopinadas bodas de tragedia sangrienta.

* * *

Los gritos de Lola rompieron el silencio del reposo nocturno otra vez más. Marina se apresuró a acudir a su lado. La abrazó confortadoramente siseándole como cuando era una niña temerosa que la llamaba en medio de la noche.

—Estoy aquí, estoy aquí, mi niña. Ha sido una pesadilla, tranquila, tranquila…

Lola se dejó acunar por el abrazo maternal y tragó obedientemente el comprimido tranquilizante de diazepam que tenía recetado para momentos de terror nocturno. Apuró con ansia el vaso de agua. Se sentía sedienta. Deseaba borrar de su paladar el acre regusto que deja el pánico, esa impresión de alarma desmesurada que se abalanza de repente sobre el durmiente como la garra de un ave de rapiña, cruel e implacable. Ella no había conocido esa terrible sensación hasta que vivió el episodio del rapto y sufrió lo indecible en manos del psicópata que era Emilio Galifa y presenció por añadidura la muerte violenta de esa extraña mujer tuerta —la Éboli— y del propio Emilio. Se mataron el uno al otro, en una extraña deriva de su historia como amantes. Primero se dieron pasión, lujuria, tal vez amor, y después se dieron odio, un odio mortífero, enconado, y en medio de esa marea de encono y saña se hirieron en una lucha salvaje hasta que acabaron con sus vidas, extraviadas, hundidas en la ciénaga de la locura.

Lola se había hundido también en una ciénaga de arenas movedizas, la de la depresión y el terror del sueño, que le traía invariablemente todas las noches aquellas horribles horas vividas en poder de esos dos seres, Emilio y la Éboli, que se habían convertido en sus fantasmas particulares. El tormento de la pesadilla recurrente le presentaba con todo detalle lo acaecido desde que fue sorprendida buceando en la Isla Cueva Lobos y llevada hasta la Isla de Adentro hasta que fue rescatada en la casa de la Isla por Daniel Leyva y por la Guardia Civil costera. Noche tras noche, el miedo la golpeaba en la mente y en el ánimo como un martillo que remachara el clavo de su anonadamiento. Tras cada una de estas experiencias, que la hacían gritar despavorida en mitad de la noche despertando a los otros dos moradores de la casa —su madre y su pareja—, quedaba quebrantada física y moralmente, como bajo los efectos de una tunda de palos.

La euforia de las primeras horas tras su rescate había hecho creer a todos —a ella misma, a su madre Marina Balibrea, a Leandro, a Daniel, a Paco Gañuelas…, a todos, en fin— que lo ocurrido era agua pasada, pero el agua del suceso se había empantanado, y en vez de correr como el agua de un río en el que uno no vuelve a bañarse, se había estancado y emponzoñado como el agua infecta de una charca rodeada de carroña.

En realidad no era solamente a Lola a quien estos sucesos estaban sacudiendo como viento huracanado que quebranta y arrasa. También Leandro Galifa sufría los efectos devastadores de la resaca de aquella especie de hecatombe.

Sin atreverse a entrar en el dormitorio de Lola, el arqueólogo observaba desolado los intentos de Marina Balibrea, la mujer recientemente reencontrada y recuperada, por calmar a su hija, que sollozaba e hipaba convulsivamente.

Mientras los efectos del diazepam llegaban, Leandro se debatía en un maremágnum de pensamientos radicalmente autodestructivos. Se sentía responsable en parte de lo que había sucedido. Al fin y al cabo, él era el padre del canalla que había perpetrado el rapto y la violación —afortunadamente frustrada— de Lola. Su hijo había pretendido usar la violación a modo de uno de esos castigos de guerra que ocurren en muchos países en conflicto con el fin de desmoralizar al enemigo. Y él, Leandro Galifa, el progenitor de Emilio Galifa, pretendía ahora convertirse en padrastro de la víctima de todo aquel episodio de sadismo, Lola Ifre. Este propósito había comenzado a avergonzarlo y a hundirlo anímicamente. En las primeras horas, tras la liberación de la joven y la muerte de Emilio y la Éboli, también él había sentido una especie de euforia que sin embargo ahora lo llenaba de mala conciencia, puesto que era debida a partes iguales al salvamento de Lola y a la desaparición del mundo de los vivos de su propio hijo. El hecho innegable de que Emilio se hubiera convertido en un delincuente, un expoliador de pecios, un traficante de objetos de arte y un extorsionador no borraba el hecho de que él era su padre y que su huella genética era un lazo que los unía para bien o para mal. Pensó con amargura que, desde luego, era para mal.

Marina levantó los ojos y lo miró, apoyado en la jamba de la puerta, en pijama, con los ojos entristecidos por los pensamientos que atormentaban su mente. Ella le sonrió e hizo un gesto que significaba que Lola se estaba quedando dormida en sus brazos. Leandro intentó corresponder a su sonrisa, pero no logró sino esbozar una mueca ambigua que no pasó desapercibida a Marina, que, intuitivamente, supo cuál era la galerna que azotaba el velamen mental de su hombre. Los días posteriores al suceso de la Isla habían sido horribles. Los proyectos de búsqueda submarina de las monedas romanas —causantes de toda aquella maldición para sus vidas— habían quedado postergados y sustituidos por los desagradables interrogatorios policiales, ineludibles para Leandro, dada la circunstancia de ser el padre del asesino, asesinado a su vez por una mujer de la que él no sabía apenas nada, salvo que patroneaba un barco que se llamaba Kraken y que tenía matrícula de Denia.

Leandro llevaba años sin tratarse con su hijo, incluso ignoraba su presencia en el Puerto de Mazarrón. Fue una nefasta sorpresa para él descubrir que había estado siguiéndole los pasos, con la aviesa intención de tomarse la revancha de las malas jugadas que le achacaba a lo largo de toda su vida.

El entrecortado relato de Lola sobre lo que Emilio le había dicho a gritos le hizo comprender todo el horror del extravío mental de aquel desgraciado que él y su resentida mujer habían traído al mundo. Recordó a Mila por unos momentos. En realidad, procuraba no pensar nunca en ella. Se había propuesto expulsarla de su pensamiento desde el momento en que falleció, dejándolo así libre y exonerándolo de la obligación de soportarla o divorciarse de ella. Pero ahora volvía a su mente para mostrarse tan igual a su hijo como una gota de agua es igual a otra. No se trataba de una semejanza intelectual, no. En eso —sin falsas modestias— Emilio le había salido a él. Era brillante, capacitado, con poder de decisión, facilidad resolutiva, don de mando, mientras que ella había sido una mujer no solamente inculta y sin interés en salir de su ignorancia (de la que tal vez no hubiera podido salir aun queriendo, dada su escasa inteligencia), sino además dominada por la malevolencia y la necesidad de hacer daño a los demás para aplacar la envidia que la corroía por dentro como una tenia. En sus últimos años la habían dominado los celos absurdos y la vida con ella se había vuelto insoportable. Leandro había luchado mucho para contrarrestar la nefasta influencia de aquella madre estulta y envidiosa sobre un hijo inteligente pero impresionable, sin embargo, pronto supo que había perdido la batalla. Pasaba mucho tiempo en la Universidad, incluso en el mar, formando parte de expediciones de buceo arqueológico. Lo mismo estaba en Alejandría, que en el mar Rojo o en el Egeo o en las costas mediterráneas españolas. Mila aprovechaba sus ausencias para intoxicar la mente del niño con relatos de agravios sufridos y de supuestas infidelidades de su padre. La tierna arcilla del corazón del muchacho recibió la impronta de sierpe de la madre; el joven la creyó a pie juntillas, naturalmente. Su madre le parecía una mártir y su padre un villano de película, tan malvado como seductor y perversamente inteligente. Inconscientemente intentaba imitarlo subyugado por su aura de poder y valentía, mientras que conscientemente lo denigraba acusándolo de injusticia y de arbitrariedad en contra suya. Se unía a su madre en el victimismo y esa dicotomía contradictoria y distorsionante de la realidad lo iba sumiendo en un extravío mental cada vez más evidente. Logró grados académicos admirables y se convirtió en un buceador extraordinario, pero se degradó como ser humano, culpando de su propia degradación a su padre.

Leandro había advertido con tristeza que su hijo era un enfermo mental y que su extraordinario potencial intelectual se había decantado por las fechorías calculadas al milímetro, maquiavélicamente. Había llevado sobre sus espaldas su vergüenza por el hijo y su amargura por él y por la madre, su esposa, como unas alforjas cargadas de plomo. Luego había sucedido el deceso de Mila y se había sentido aliviado. Ahora había desaparecido Emilio y en su fuero interno debía confesarse que tampoco lo había lamentado. No obstante, las circunstancias violentas de su muerte habían impedido que se sintiese exonerado de aquella carga, y por el contrario le habían complicado mucho las cosas. La policía, la autopsia, la cremación, los trámites legales pertinentes lo habían hecho descender a un pozo de aguas amargas. Además, el irracional remordimiento de conciencia cada vez que Lola sufría un episodio de terror nocturno estaba devastando su ánimo y estaba socavando su relación con Marina.

Desgraciadamente no veía más salida a este laberinto que retroceder sobre sus propios pasos y abandonar el terreno conquistado: el amor de la mujer que siempre había deseado.

CAPÍTULO I

La estrella fenicia

Costas mediterráneas del SE de Hispania, hacia el siglo VII a. C.

Las dos naves de cabotaje navegaban con viento contrario, sacudidas por fuertes rachas huracanadas que amenazaban con desarbolarlas. Los capitanes se desgañitaban vociferando en medio del fragor de la tormenta, animando a sus tripulaciones a realizar el esfuerzo necesario para bogar hasta conseguir acercar las embarcaciones hasta la Isla de Puerto Piojo en busca de abrigo. La lucha de los hombres contra las olas era titánica.

En la segunda de las naves, que se había quedado rezagada, los remeros, sentados en las bancadas, se aferraban a los remos con las palmas de las manos en carne viva y hundían las palas en las procelosas aguas, tan oscuras y tenebrosas como la noche que los envolvía. El rugido del mar enfurecido se imponía sobre las plegarias y las imprecaciones de aquellos marinos y comerciantes desesperados.

El capitán cartaginés Aníbal el Tirio era un marino sumamente experto. Había navegado con el célebre capitán Aníbal el Rodense, que había llevado a término un trayecto entre Cartago y el cabo Lilibeo, un total de 125 millas, a 5 nudos por hora, y se preciaba de ello con frecuencia. En aquel momento angustioso, el Tirio achacó a la ira del dios Moloch lo que les estaba ocurriendo. La fortísima tormenta los había sorprendido en una época del año, la primavera, particularmente benigna y bonancible en la mar. De repente el firmamento nocturno se había cubierto de negros nubarrones que habían ocultado la constelación de la Osa Mayor, tan útil y conocida para los navegantes de su pueblo que era llamada por los demás la Estrella Fenicia.

Sí, estaba seguro, había sido el apresuramiento del ávido comerciante que había fletado las dos naves el culpable de su desgracia. Estaban en un apuro del que no sabían si saldrían con bien. ¡Malditos fueran los mercaderes impíos que no honraban debidamente a las divinidades protectoras!

—¡Bogad proa a las olas! —vociferó el capitán, procurando hacerse oír en medio del estruendo del oleaje y el silbido del viento.

Los desesperados esfuerzos de los remeros resultaban, sin embargo, infructuosos.

En la gabarra todos clamaban al cielo para que aplacase su ira.

—¡Melkart, dios de la fuerza, socórrenos!

—¡Astarté, la compasiva, ayúdanos!

Las voces de los marineros, agudizadas por el terror, eran aullidos que se confundían con el bramido del viento huracanado. Las olas, rematadas en blancas crestas de burbujas espumeantes, elevaban las dos embarcaciones y luego las dejaban caer en su pavoroso seno, hasta que la siguiente montaña de agua las volvía a zarandear sin misericordia.

Mientras luchaban contra la galerna, cruzaban por la memoria del capitán las imágenes de la construcción de aquella nave. Era extraño que en esos terribles momentos le vinieran a la mente aquellos detalles, pero para Aníbal el Tirio recordar aquello en esas circunstancias resultaba un augurio, un mal augurio, un presagio de muerte próxima. Lamentó haberla alquilado a ese cerdo de Astarmol, más conocido por su avaricia que por su inteligencia, y por haberse alquilado a sí mismo como capitán de aquella expedición comercial iniciada sin el auspicio benigno de los dioses.

El barco era una buena nave de cabotaje, para costear de ensenada en ensenada y transportar una carga nada despreciable, en esta ocasión cargaba lingotes de plomo, 2.120 kilos en total[1] y algunas ánforas de cerámica. La nave, de 8,10 metros de eslora y 2,25 de manga, con un puntal de 1,10 metros, tenía fuertes cuadernas de madera de higuera, bien cosidas con fibra vegetal. Las trancas eran de madera de pino, bien trabadas entre ellas por el sistema de espigas. En cuanto al calafateado, se había realizado a conciencia, con una mezcla de fibras vegetales a prueba de filtraciones. Nada fallaba en su nave, con sus diez bancadas capaces para sus remeros, su timón y su palo mastelero con su vela rectangular, orientable según la dirección de los vientos, tan variables en el Mediterráneo. Nada era contrario a la buena navegación, excepto la ira de Baal, el dios de las tormentas, y la airada venganza del dios Moloch, que no había sido honrado con el sacrificio de ningún niño, cuya tierna carne le es grata, antes de iniciar periplo alguno. La propia diosa Astarté los había abandonado pese a ser una divinidad benévola y maternal. Y todo por la tacañería del mercader y por su propia actitud, tan interesada en la ganancia como cobarde para oponerse a los locos proyectos de su fletador. Prescindir de la ceremonia de colocación del mástil había constituido todo un desacato al poder de los dioses. La negra silueta de Puerto Piojo, como el lomo de un Leviatán fabuloso, se recortó cercana en la noche durante unos segundos a la luz cegadora de un fortísimo relámpago. Después volvieron las tinieblas y el horrísono bramido del mar, que, por fin, abrió sus fauces insaciables para engullir primero una nave y luego la segunda. Los gritos de los marineros, implorando el auxilio de los dioses, se ahogaron entre el rugido de la galerna y el batir de las olas en las rocas de La Isla, tan cercana como imposible ya de alcanzar.

Para ambas tripulaciones se apagó para siempre la Estrella Fenicia.

CAPÍTULO 2

El León Marino en dique seco

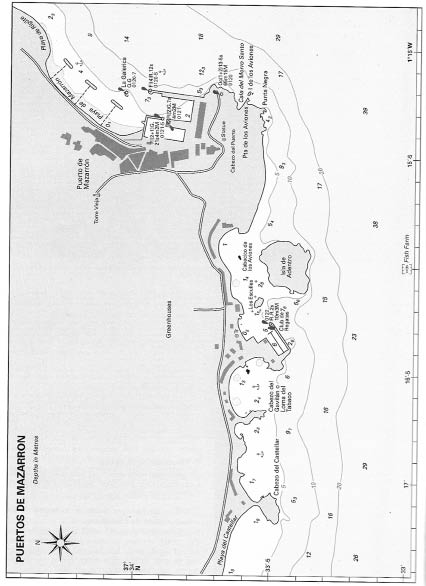

Época actual. Puerto de Mazarrón

La churrería Carrañaca se encontraba ya bastante concurrida a esa hora de la mañana a pesar de que ya estaba más que mediado el mes de septiembre y no quedaban prácticamente veraneantes en el pueblo, salvo algunos oficinistas, empleados de banca con turno de vacaciones retrasados y jubilados que prolongaban su estancia en la costa mazarronera —un auténtico y delicioso oasis de tranquilidad fuera de temporada— o se habían afincado en la localidad.

Aquel día, los parroquianos del Carrañaca eran todos del pueblo y el ambiente respiraba una cordial confianza que confería un sabor más sabroso a los exquisitos churros y buñuelos bañados en azúcar y al espeso chocolate a la española que todos los clientes degustaban con expresiva fruición.

Daniel Leyva entraba en ese momento por la puerta y se dirigía al grupo que en el extremo de la barra formaban José Antonio Vera el Cheche, Guillermo Tell, Paco Gañuelas, Tony Méndez y Rosa Canales.

—¡Lo mismo para mí! —dijo, señalando el plato de churros y el chocolate con un ademán rotatorio del índice y un saludo expresivo a todos.

—¡Buenos días, Danielico! —deseó Paco, palmeándole un hombro—. ¿Cómo estamos?

—Pues, ya ves, haciendo tiempo para que se haga una hora decente para presentarme en casa de Lola.

—Dale muchos recuerdos cuando la veas, en nombre propio y en el de todos los que estamos aquí, claro —dijo Guillermo.

Todos hicieron gestos de asentimiento.

—Nosotros acabamos el desayuno y nos vamos para el Karyam a escape. Hay que zarpar antes de que role el viento y nos fastidie doblar cabo Tiñoso —dijo Tony.

—Ya nos dirás cuándo vamos a meternos en los fondos de Cueva Lobos a buscar el pecio corsario y las monedas que tuvo que dejar allí Lola —intervino Rosa.

—Todo depende de las órdenes de Leandro Galifa —contestó Daniel—, él va a dirigir la prospección.

—Naturalmente —contestó la bióloga y buceadora—, nadie mejor que él, pero ya sabéis que podéis contar conmigo.

—Faltaría más, Rosa, pocos buceadores conocen esos fondos tan bien como tú.

—Si hace falta el Karyam… —ofreció sinceramente Tony.

—No digo que no —aceptó de inmediato Daniel— porque el León Marino tiene un serio problema con los grifos de fondo.

—¡Por eso estoy yo aquí! —intervino el Cheche.

—Pues ya puedes afinar como fontanero, Cheche, porque si salta un grifo de esos, nos vamos a pique en un abrir y cerrar de ojos —dijo Guillermo Tell.

—Están ya muy viejos —afirmó el Cheche.

—¿Viejos? ¿Viejos? ¡Eso es poco! ¡Los grifos y las tuercas y hasta el ancla de ese barco están para el desguace! —exclamó manoteando Paco—. ¡Me lo vas a decir a mí, que se me hundió una tabla de cubierta y mira qué arañazos en el tobillo! Y todavía contento, que no me lo fracturé.

—¡Habló quien pudo! —protestó Daniel—. ¡El patrón del Valiente Paco, la lancha más flamante y veloz del Puerto, que alcanza medio nudo a la hora, lo menos!

—¡Exagerao! —dijo el dueño del cascarón flotante aludido—. El Valiente todavía hace su servicio.

—Querrás decir que el Valiente todavía flota, lo cual es un misterio para todos.

—¡Envidia, pura envidia! —atajó cómicamente Paco—. Mi Valiente es el barquico más marinero y más salao de la mar.

—Salao, desde luego, porque con el agua de mar que le entra por las cuadernas tiene sal y yodo y de to —se choteó el Cheche con zumba.

—¡Pues se achica y asunto arreglao! —se sulfuró en broma Gañuelas.

Tony y Rosa estallaron en carcajadas ante la histriónica discusión, a la vez que iniciaban la despedida.

—Bueno, muchachos, nos vamos para la goleta, que hay faena de avistamiento hoy.

—¿Cómo llevas los datos, Rosa? —preguntó Daniel.

—Más de 25 calderones comunes, 2 rorcuales y varias colonias de delfines comunes y listados de 20 a 200, y mulares con una media de 15 a 20 individuos cada manada y un montón de crías. Cuando quieras consultar los datos estadísticos, los tengo todos en mi ordenador.

—¡Estupendo! —aceptó Daniel sinceramente entusiasmado.

—Hasta más ver —concluyó Tony.

—Buena navegación —desearon los que se quedaban.

Mientras entraban a puerto, para dirigirse al punto de amarre del Karyam, Rosa pensaba que la aparente animación que había estado mostrando Daniel era forzada, muy alejada de su verdadero estado de ánimo. Los últimos días habían sido difíciles para él. Lola estaba acusando más de lo esperado las secuelas traumáticas de lo sucedido. El ambiente en esa casa se había enrarecido, con Leandro Galifa sumido en pensamientos huraños y Marina Balibrea sufriendo por partida doble al advertirlo y al ver a su hija hundida en el marasmo de la depresión y el miedo. Bastaba ser medianamente observadora para darse cuenta de esto y Rosa lo era; no se le escapaba que en esa familia había mar de fondo. En superficie todo parecía bajo control, pero profundizando, seguramente se descubrirían corrientes frías discurriendo en direcciones divergentes. Mal asunto, pensó.

Tony Méndez la sacó de sus pensamientos, hablándole de la ruta que había decidido para ese día.

—Hoy zarparemos rumbo a Tiñoso. En mar abierto a doce millas de la costa avisté ayer con el catalejo una numerosa colonia de cetáceos, creo que se trataba de calderones grises, no puedo asegurarlo porque no nos acercamos lo suficiente. El Cheche tenía prisa por volver a tierra y a Paco también le urgían unos asuntos en el pueblo. Si tú hubieras venido en lugar de ellos…

—¡Vaya, tenía que ser en mi día libre! En fin, qué se le va a hacer. Con suerte volverán a aparecer, a ver si es hoy mismo, porque el mar está en unas condiciones excelentes.

—Y el viento nos es favorable. Fíjate, Rosa, sopla un levante suave que ni pintado para navegar rumbo a cabo Tiñoso. Cuando salgamos a mar abierto, si quieres, podemos soltar el trapo y navegar a vela.

—¡De acuerdo!

Desde la entrada del recinto portuario se podía ver ya el Karyam. El barco se mecía imperceptiblemente, atado a sus puntos de amarre del muelle pesquero.

Rosa saludó a Antonio, el calafate, que salía del astillero cuando se cruzaron con él.

—¡Buenos días, Antonio!

—Buenas, Rosica.

—¿Vienes del León? —preguntó Tony haciendo un gesto hacia el dique seco en que estaba el barco de Daniel Leyva.

—Sí, Tony, sí. Vengo del León, pero lo mismo daría si viniera de León —dijo remarcando mucho la diferencia consistente en la falta de la “l”—, porque tal como está ese barco, voy a avanzar trabajando en él lo mismo que avanzaría olvidándome del asunto y yéndome de turismo a León, que es una ciudad preciosa según creo, que yo no conozco y tengo interés en visitar de toda la vida, ya ves.

—¿Tan mal está? —preguntó Rosa.

—Peor, hija mía, peor. Me parece que Daniel se tendrá que buscar otro barco, si quiere navegar en los próximos tres meses, por lo menos.

—El Karyam está disponible, ahora que ha terminado el verano y apenas hacemos salidas turísticas —dijo Tony—. Además, Rosa y yo vamos a colaborar con él en lo que haga falta.

—Eso está bien —afirmó con un gesto expresivo el calafate— porque lo que es el barco de Leyva…

—Pues anda que el mío… —intervino Paco Gañuelas, que venía con el Cheche, incorporándose por sorpresa a la conversación.

—Hombre, Paco, ¿de dónde sales? —exclamó Tony sorprendido—. Y con el Cheche, además, ¿pero es que veníais detrás de nosotros?

—Eso mismico, Tony, eso mismico. Mira, es que al veros salir ha dicho este… —señaló a José Antonio Vera, el Cheche para los amigos.

—O sea, yo —confirmó el aludido, señalándose a sí mismo como si hicieran falta más aclaraciones o existieran otras alternativas que hicieran ambiguo el relato iniciado por Gañuelas.

—Ha dicho —retomó el hilo Paco— que por qué no nos enrolábamos hoy de marineros con aquí el patrón y la señorita bióloga.

—Y de paso, si se tercia —intervino el Cheche— echamos unas inmersiones, o sea, unos buceos como Dios manda en aguas de La Azohía, si es que tenéis equipos de sobra.

—Dos marineros nos vendrían bien, Tony —dijo Rosa—. Esta mañana quiero dedicarme a contrastar datos en mi ordenador para mi tesis doctoral. Paqui Jiménez Casalduero, que me la dirige, me está animando a avanzar en ella este invierno.

—Desde luego, muchachos, dos marineros nos harían falta todos los días. ¡A bordo! —los invitó.

—Antes de embarcarnos…, voy a preguntar… ¡Antonio! —llamó Paco Gañuelas a voces, dirigiéndose al calafate, que ya había empezado a alejarse del grupo tras un mudo saludo con la mano—. ¿Cómo ves tú mi Valiente Paco?

El calafate hizo un expresivo gesto que lo decía todo sobre el viejo cascarón bautizado con tan pomposo nombre.

—¿Que cómo lo veo, Paco? ¿Que cómo lo veo? ¡Pues en el fondo del puerto mismo como lo saques a navegar!, porque está que ni a la Galerica llega, te lo digo yo.

—¡Hombre, no me des esas pesambres! —se compungió Paco.

—Mejor dártelas ahora que tomarlas nosotros cuando te vayas a pique con el Cheche y todo.

—¡Conmigo no sería! —negó el aludido—. Porque el menda no se embarca en coladores que flotan a medias ná más.

—¡Que flotan a medias! —se sulfuró Paco Gañuelas—. ¡Que flotan a medias! ¡Pues no te habrás embarcao tú veces en mi Valiente sin que nos hayamos hundío! ¡Habrase visto, fenicio, que eres un pedazo de fenicio!

El Cheche, conocedor de la extraña inquina que el Valiente mostraba por los ancestros colonizadores de Mazarrón, estalló en una carcajada que secundaron los demás, exacerbando así el enfado de Gañuelas.

—¿Os reís, verdad? Pues menos risas que si me cabreo no vais a encontrar de qué chotearos. ¡Fenicios, que eso es lo que sois todos! ¡Unos fenicios!

Las risas se redoblaron al oír la definición con pretensiones de exabrupto, que ya se había convertido en una seña de identidad de Paco Gañuelas, que la repetía con tanta frecuencia que algunos en el pueblo habían comenzado a cambiarle el mote y a apodarlo el Fenicio en vez de el Valiente.

—¡Anda, Feni…, digo Valiente —se choteó Tony—, no te sulfures, que ya echaremos todos una mano para dejar el Valiente en condiciones de comerse las millas marinas como un delfín!

—Y hablando de delfines —intervino Rosa—. ¿Es para hoy salir a ver si avistamos algunos, o lo pensamos dejar para mañana?

La pregunta irónica, hecha con una sonrisa llena de humor, tuvo la virtud de apaciguar los ánimos alterados.

—Tienes razón, Rosica —afirmó el Valiente un poco avergonzado por su anterior explosión de rabia—. Vamos a bordo, que si no…

—Si no, no vamos a encontrar ni delfines, ni ballenas, ni salpas siquiera —abundó Tony—. ¡A bordo todos!

—¡A bordo! —gritó el Cheche, saltando el primero a cubierta.

* * *

Recuperado el buen clima de camaradería, los cuatro tripulantes del Karyam iniciaron las maniobras pertinentes para salir a navegar. Previamente, se revisaron los niveles de líquidos de motor.

—Anda, Cheche —indicó Tony—, mira el nivel de aceite y el de gasoil, dime si están bien que voy a arrancar el motor.

—¡A tus órdenes, patrón! ¡Bien de gasoil y de aceite! —gritó al cabo de unos momentos, una vez inspeccionados los niveles de ambos.

Tony arrancó el motor, que inició su fuerte ronroneo como el de un gigantesco felino que rugiera complacido ante la inminente perspectiva de una cacería.

—¡Ya está caliente! Podemos salir. Paco, suelta el sprin de popa, y tú, Cheche, suelta los largos.

Los dos marineros recién enrolados se apresuraron a cumplir las órdenes y soltaron las amarras. Liberada de ellas, la goleta se movió en el agua del puerto con la misma viveza y alegría que si estuviera dotada de un alma sedienta de libertad y ansiosa por surcar las olas en pos del inalcanzable horizonte.

Los cuatro tripulantes vieron alejarse por popa la hermosa estampa del muelle del puerto, en que quedaban como a la espera de su regreso los tres norays de sus amarras y los demás barcos que aguardaban en reposo el momento de navegar libres, surcando el mar y la brisa.

Dejando la luz roja por su costado de estribor, el Karyam traspuso la bocana del puerto. Tony dio más máquina y todo avante enfilaron la ruta hacia cabo Tiñoso.

El agua mostraba una transparencia máxima y un tono azul profundo que confirmaba su excelente estado de visibilidad. Las condiciones eran muy distintas a las que habían predominado en las jornadas anteriores, en las que el tono verdoso del mar era signo de que el agua estaba removida desde el fondo y no permitiría ver prácticamente nada.

A la altura de La Galerica se podían distinguir ahora, como a través de un cristal traslúcido, los fondos poblados de posidonia y cubiertos por millares de castañuelas de un intenso tono negro, que pululaban de una lado a otro como si ejecutaran una deslizante danza acuática.

Cinco o seis golondrinas de mar aparecieron en el campo de visión de Rosa, que disfrutó con su graciosa forma de nadar, a causa de la cual eran llamadas como las ágiles aves, anunciadoras del verano. Acodada en la borda, miraba el horizonte a proa y el surco espumoso que tras sí dejaba la goleta. Se perdió un momento en sus pensamientos, que se trasladaron a tierra y se centraron en su amiga Lola Ifre. Le preocupaba el estado depresivo en que había caído y en el que parecía hundirse más y más a cada momento en lugar de mejorar. Era una reacción postraumática normal, desde luego, pero no por eso menos preocupante. Después del terror experimentado en manos de ese maníaco enloquecido, con varias costillas rotas, la pobre, llena de cortes y pinchazos de cuchillo por todo el cuerpo, no se podía esperar nada mucho mejor. La euforia de los primeros momentos, tras su liberación, había resultado engañosa. De la más alta cima de alegría había rodado al más hondo barranco de tristeza, proceso típico y normal en casos semejantes. Era como si después hubiese comenzado un círculo vicioso de vivencias rememoradas, que se escenificaban recurrentemente en su cerebro, empecinado en presentarle una y otra vez aquellas amargas horas, y le impedían recuperarse anímicamente tal y como se iban recuperando sus huesos quebrantados y su carne herida.

—¿Estás pensando en Lola? —preguntó Tony, adivinando el tema de sus cavilaciones.

El patrón se había acercado, descalzo, como solía moverse por el barco, a fin de anunciar a Rosa que fondearían un rato en el Bajo para darse el gustazo de bucear en aquel abismo superpoblado de especies, que encuentran refugio en los pecios del fondo, hundidos allí para que sirvan a modo de arrecifes artificiales a los peces.

—Has acertado —asintió Rosa—. Me preocupa Lola, me preocupa mucho. Y lo peor es que tampoco veo a Leandro Galifa muy normal después de todo aquello.

—¿Qué quieres decir?

—Quiero decir que noto a Leandro como ido. Anda ensimismado, taciturno. Esteban Aranda, que lo conoce como yo, también dice que ha vuelto a ser el tipo huraño que era cuando fue nuestro profesor en la facultad. Entonces era casi un misántropo y hoy, al parecer, lo es de nuevo. Apenas habla y, si lo hace, es con monosílabos y algún que otro desplante. Esteban desde luego no se atreve a acercársele.

—¿Ha ido Esteban a ver a Lola?

—¡Claro! Recuerda que fueron compañeros de excavación arqueológica en el castillo de Mazarrón, y que fue ahí precisamente donde encontraron las famosas monedas romanas en aquellas tumbas iberas.

—Que luego se sabría que eran las llamadas monedas del Lote Escipión, según dijo el numismático ese de Cartagena… ¿Cómo se llamaba? —preguntó Tony.

—Alejo García Ramírez.

—¡Ese!

—Han traído cola las dichosas monedas, y en el fondo del mar siguen, hasta que las saquemos. En fin, hoy sabremos cuándo empezamos la búsqueda. Daniel habrá ido ya a casa de Marina para visitar a Lola y para entrevistarse con Leandro Galifa, que dirigirá las prospecciones —dijo Rosa.

—¿Irá también Leandro esta mañana a casa de Marina? —preguntó Tony mientras giraba el timón para aproximarse al punto en que fondearían.

—No es que vaya a ir a casa de Marina, es que está viviendo allí.

—No sabía nada —se sorprendió Tony—. ¿Dices que vive en casa de Lola y de su madre?

—Eso mismo —terció Paco Gañuelas, metiéndose de lleno en la conversación—. Guillermo y yo estábamos allí de visita el día en que trasladó sus maletas a esa casa. Fue el mismo día del… —dudó en elegir la palabra— del suceso, por la tarde. Dijo que no quería dejarlas solas ni esa noche ni los siguientes días, después de lo que Lola había pasado y con lo que se les venía encima, con la Guardia Civil preguntando que si esto que si lo otro, que si las cosas pasaron así o asá, ya me entendéis. Y el hombre tenía razón, porque Lolica luego se puso… que no…, en fin, que no parecía mi Lolica de siempre.

—Hombre, hay que comprender que la pobre acusó el golpe. Fue mucha impresión todo aquello —abundó Guillermo.

—¡El tío asqueroso! —se alteró Paco ante el recuerdo de lo ocurrido, cerrando los puños con fuerza lleno de ira—. ¡Si lo pillo yo antes de que…!

El Valiente estaba lanzado e iba terminar su frase diciendo “antes de que lo matara otro”. Pero de repente se quedó mudo como si se hubiera dado cuenta de que iba a nombrar a la innombrable. Todos los presentes advirtieron su repentina palidez, pero ninguno supo explicársela. Paco no había confiado a nadie más que a Daniel Leyva un secreto de su pasado que había tenido una poderosa influencia sobre su vida posterior y que aún se cernía sobre su ánimo, mal que le pesara. Ese secreto era su desesperado amor por Magdalena Palazón, la Éboli. La mujer que le mató el corazón y las ilusiones, siendo él solamente un muchacho todavía. La misma que había acabado con la vida perversa de psicópata de Emilio Galifa, el frustrado violador de Lola.

Los otros tres tripulantes del Karyam achacaron su confusión patente al hecho de que Emilio era hijo de Leandro. Pensaron que a Paco el Valiente le había parecido poco delicado maldecir al muerto, cuando todos apreciaban tanto a su padre, que no era responsable de los reprobables actos de su hijo, un extraviado mental tan inteligente como malvado. Pero los tres estaban equivocados. Paco no era hombre que tuviera por costumbre la delicadeza cuando se topaba con un cabrón con pintas —como él solía decir—, sino que echaba mano del léxico más retadoramente grosero, si hacía falta, para referirse al objeto de su ira. La Éboli era la que se había travesado en la garganta, cerrándole con un nudo de amargura y de lágrimas la espuerta de palabras soeces que iba a soltar sin poder contenerse, la Éboli que aún se le agarraba al timón del corazón y lo patroneaba guiándolo por una mar llena de olas que lo zarandeaban, como a los restos de un naufragio que se resisten a hundirse definitivamente en el agua oscura y profunda. Paco pensó que no era solo Lola la que había acusado un golpe que iba mucho más allá de la rotura de unas cuantas costillas, él también sufría en su corazón unas lesiones tan dolorosas como las lesiones internas que tenía ella, y como las que debían tener igualmente ese pobre padre, ese Leandro Galifa, y Marina Balibrea. Había sido como una de esas carambolas de billar, que pegan con el taco a una bola y repercuten poco a poco en todas las demás hasta meterlas una a una en el agujero de la esquina de la mesa verde. Aquí no había mesa verde, pero como si la hubiera; de una tacada cuánto daño hecho.

A popa, José Antonio Vera, el Cheche, se mantenía apartado de la conversación y tumbado en el banco tapizado de colchonetas azules, miraba distraídamente las nubes que pasaban fluyendo mansamente sobre el azul celeste del cielo de principios de un otoño cálido aún. Las formaciones nubosas eran de escaso tamaño y de contornos curiosamente redondeados. Le recordaron la imagen de las monedas antiguas —romanas creyó recordar— que había visto hacía poco en el Museo Arqueológico de Cartagena.

CAPÍTULO III

Iberos

Costas del SE de Iberia. Hacia el siglo VII a. C.

Abiner, guerrero íbero, se levantó trabajosamente del jergón, hecho con un montón de lana procedente del esquileo de ovejas y cubierto con un tejido fabricado igualmente con lana. Comprobó que las fuerzas volvían a su maltrecho cuerpo y las piernas lo sostenían ya, aunque tuviera necesidad de apoyarse en un par de palos devastados y lijados que el curandero Balacertar le había proporcionado para que le sirvieran a modo de muletas.

Había resultado herido de gravedad en la pasada escaramuza (no podía llamársele batalla) de los contestanos, su tribu con los edetanos de la vecina tribu por el norte. A pesar de que no estaban en guerra realmente, los guerreros de ambas solían entrar en combate con frecuencia. Este deseo de luchar se debía a la fogosidad de la edad, pues es sabido que la sangre siempre arde en las venas de los varones jóvenes, en todo su vigor y les impele a probar su destreza con las armas a pie o a lomos de sus caballos, si lo poseen por ser de clase elevada. Este era el caso de Abiner, hijo de Abadutiker, hijo de Binturké, el cual había nacido de Emasagín, jefe de la tribu hasta el fin de sus días.

Avanzó cuidadosamente y, tras los primeros pasos, comprobó que podía prescindir de una de las dos muletas y caminar ayudándose de una sola.

Salió fuera de su cabaña. Su madre, Deleninar, que molía grano en un recipiente de piedra, golpeándolo con una fuerte mano de mortero fabricada con madera, levantó los ojos sorprendida, alegre y preocupada a la vez, al ver en pie a su hijo, y se alzó lo más rápidamente que pudo para acudir a su lado.

—¿Cómo es que estás levantado, hijo? —preguntó solícita, poniéndole las manos sobre los hombros, para pasar luego la palma de la mano derecha sobre la frente, a fin de vigilar su temperatura—. ¿Te encuentras bien? ¿Tendrás fiebre aún?

—No, madre, no tengo fiebre, y me encuentro mucho mejor. Tanto que voy a ir al santuario de la Diosa a darle gracias por haberme protegido.

—Iré contigo, Abiner.

—No, madre, no. Deseo ir yo solo. Los ritos sagrados a menudo piden soledad, y hasta los dioses se muestran más propicios a los que les abren sus corazones sin testigos. Tú podrás ir luego —añadió notando la desolada expresión de ella—, y podrás ofrecerle un exvoto en mi nombre. Desearía que lo compraras para mí.

—Oh, hijo mío. Me preocupa que aún no estés tan fuerte como tú crees y puedas rodar montaña abajo. El santuario de la Diosa Madre está en lugar abrupto, en mitad del acantilado que desciende al mar. Te confieso que hace años que no bajo a la gruta sagrada y me conformo con orar en el pequeño templo que le han erigido cerca de la necrópolis. Allí se halla la tumba de tu padre, mi bien amado esposo Abadutiker.

—Razón de más, madre, para que permanezcas tranquila aquí.

—No puedo estar tranquila si sé que vas tú solo a un lugar con un talud tan difícil —porfió.

—Si te sirve de consuelo, pediré a mi amigo Chadar, que se acerca ahora por el camino, que me acompañe, pero le exigiré que se quede fuera de la gruta mientras yo adoro a la Diosa.

En efecto, Chadar se aproximaba a paso rápido. Venía sin duda a interesarse por el estado de salud de su camarada de armas. Traía al cinto su falcata, famosa por el labrado en la empuñadura de una cabeza de un lobo ibérico con las orejas enhiestas y las fauces amenazadoramente abiertas. Abiner se felicitó de conservar él también su falcata y de que Clónico, el sacerdote, no hubiera tenido que cumplir el rito de doblarla para inutilizarla, porque eso significaría que él habría muerto y se hallaría ahora mismo vagando por el mundo misterioso e ignoto de los espíritus.

—¡Todos los dioses sean loados! —exclamó Chadar con alegría al ver en pie a su buen camarada—. ¡Ya te has levantado del lecho! Al verte tan postrado temí perderte, amigo, como a Katulalín, a Indikete y a Ertebas, que cayeron el día de nuestro encontronazo con los edetanos.

—¿Y los otros? —preguntó Abiner—. Estoy confuso después de tantos días de fiebre, en los que llegué a dudar sobre si me encontraba entre los vivos o entre los muertos, no recuerdo…

—¡Los demás salieron con vida!

—¿Todos? ¿Ninguno fue herido?

—Sí que hubo heridos, Abiner, no he dicho que no los hubiera. Ahora mismo se encuentran heridos de gravedad Agerdo, Nesile, Gurtano y el propio príncipe Korbis. Otros como Sanibelser y Sakarisker están convalecientes, como tú —añadió con una sonrisa—. En cuanto a Ordenas, Ordumeles, Baspedas, Albenne, Alucio y Eburo, están, como yo mismo, tan ilesos como antes de que encontráramos merodeando por territorio contestano a esos edetanos malditos.

Los dos jóvenes guerreros tomaron asiento en unos serones o asientos en forma de cilindro chato, fabricados con fuertes trenzas de esparto y consumieron un abundante desayuno a base de una especie de gachas de harina con leche, que se apresuró a servirles Deleninar con una solicitud maternal que se extendía hacia los dos casi por igual. Sus ojos dulces y severos a la par vigilaban para que Abiner apurara hasta el último sorbo de alimento. Luego insistió en que comieran unos higos maduros que ella misma sirvió presentándolos sobre una base de olorosas hojas de higuera.

Ambos hombres no tuvieron más remedio que plegarse a su solícita insistencia y los dos sonreían pensando que estaban acatando sus órdenes, obedeciéndola con más celo que si fuera uno de sus caudillos.

Terminada la colación, Abiner y Chadar se encaminaron a la Gruta Sagrada y seguidamente Deleninar, echándose sobre la cabeza una mantilla que reposó sobre su tocado en forma de teja, se dirigió a cumplir el encargo de su hijo. Deseaba adquirir un exvoto en el alfar de Baspedas, el mejor alfarero del poblado; sería la figura de un jinete sobre su caballo, en representación de su hijo, que había sido librado de la muerte en la pasada lucha tribal, al igual que su hermoso caballo, de nombre Katulalín, que pacía libre en estos momentos en los escasos pastos cercanos a su cabaña.

Mientras caminaba, Deleninar tuvo una idea. Se detuvo y buscó en su bolsa extrayendo hasta el último shekel que contenía. Contó hasta dos veces diez monedas. Estaba segura, esa cantidad le llegaba para comprar mejor un exvoto de hierro o de bronce al herrero Emasagín. Varió su trayectoria para dirigirse a la fragua del herrero. De pronto se detuvo de nuevo y al instante reanudó la marcha volviendo a variar de dirección. Preguntaría al orfebre Abartaban, esposo de su buena amiga Aretaunin, quizás con las monedas que tenía le alcanzara para un exvoto de plata. Al fin y al cabo, la plata no era muy costosa en tierras contestanas en donde abundaba, y aunque fuera de gran precio, mayor valor tenía para ella la vida de su único hijo, Abiner. No pensaba escatimar ni un solo shekel en esa figurilla, símbolo de agradecimiento a la divinidad.

* * * *

Los dos amigos comenzaron a caminar. Tenían que salir del poblado, amurallado, situado en una loma de fácil defensa, y descender un trecho hasta llegar a una pequeña planicie cubierta de matorral bajo que servía de pasto a las ovejas y a las cabras. El terreno después volvía a elevarse ligeramente hasta acabar en el pronunciado talud del acantilado. A mitad del descenso hasta el mar, no visible desde el borde del abrupto cortado, se abría la boca de la Gruta Sagrada, morada de la deidad Madre, que abría su vientre en la tierra para cobijar a sus devotos como si los acogiese en su útero divino. Ella era la Potnia Theron, la señora de los hombres y de los animales, la que recibía como ofrenda bronces votivos en forma de toro ibérico, o de verraco, el enorme cerdo padre, para pedir la fecundidad del ganado. También se le ofrecían exvotos de ciervos o de vasijas en forma de huevo, en demanda de eternidad bienaventurada. Ella era la diosa protectora de los caballos, la de los guerreros valerosos que se lanzaban al combate sin atisbo de temor alguno, dispuestos a resistir peleando sin dar un paso atrás y sin que entrase en sus cálculos la posibilidad de batirse jamás en retirada.

Según iban atravesando el poblado, intercambiaban saludos con sus convecinos. A las puertas de las casas, las mujeres realizaban sus tareas de molienda o atendían otras labores. Las viviendas eran casi todas pequeñas, rectangulares, casi ninguna tenía más que una única habitación. Tan solo en los oppida, los grandes poblados, solían elevarse construcciones mayores. Las de aquel poblado eran casas bajas de muros de piedra y adobe y techumbre de madera cubierta de ramas tupidas.

Mientras caminaba, Abiner buscaba con los ojos la figura de una muchacha en la que había pensado constantemente en los últimos tiempos. Con una alegría que procuró disimular, descubrió a la bella Stena, en compañía de sus hermanas Bileseton, Neitin y Gelesadin. Eran cuatro jóvenes bellezas, dos de ellas, Neitin y Gelesadin, en ciernes, puesto que todavía eran unas niñas. Sin embargo, Bileseton y Stena, las mayores, brillaban como estrellas, ya en plena sazón como mujeres.

Los ojos del guerrero convaleciente y de la hermosa Stena se encontraron por un instante que a ambos les pareció efímero y eterno a la vez, efímero porque sus miradas se apartaron inmediatamente, llenas de timidez, y eterno porque bastó para que el deslumbramiento enamorado penetrara en sus corazones como la flecha se clava en la carne, entrando en ella rauda como la llamarada de un relámpago. Así se sintió Abiner, definitivamente flechado, herido de amor. Entonces pronunció para sí otro voto a la Gran Diosa Madre; conseguiría el amor de Stena y ambos, como esposos, le ofrecerían libaciones de aceite y de hidromiel.

Echó atrás su sagum. La capa de lana de repente le estorbaba. Fortificado y tonificado por esta nueva decisión, reemprendió la marcha, sin dejar de tener ante sí la imagen adorable de unos ojos femeninos que le habían sonreído a despecho de unos hieráticos labios, haciéndole mil promesas mudas en los escasos instantes en que sus miradas habían entrado en contacto.

Stena, pensativa, se dejó peinar por su hermana Bileseton con los dos moños, uno a cada lado de la cabeza, que solían gustar a las mujeres iberas. La peineta completó su tocado, haciéndola parecer más esbelta y majestuosa. Tampoco ella lograba apartar de su mente al apuesto Abiner, ni sus profundos ojos oscuros.

* * * *

Nada comentaron Abiner y Chadar sobre las muchachas, sin embargo, ambos se sentían más que deseosos de encontrar esposa. Estaban en la edad perfecta para ello. Pero ahora debían dirigir su devoción a la Diosa.

Llegaron al talud en cuya mitad se abría la boca del Santuario rupestre y, tal como habían convenido, Chadar permaneció arriba, mientras Abiner, aún débil y con las secuelas de sus heridas, descendía trabajosamente, vigilado por los ojos atentos de su amigo, hasta ganar la entrada a la cueva en la que penetró. Allí permaneció a solas orando a la divinidad durante un dilatado espacio de tiempo. En la penumbra húmeda y acogedora de aquel útero de tierra sagrada se sintió confortado, protegido, en paz.

Al emerger de la Gruta Sagrada, Abiner quedó deslumbrado por la luz del sol. Unos metros arriba, sobre el talud del acantilado, Chadar oteaba el horizonte haciendo visera. Parecía intranquilo. Cuando siguió la trayectoria de su mirada, él también vio algo que lo llenó de una tremenda alarma.

CAPÍTULO 4

Resaca emocional

Época actual. Puerto de Mazarrón

En cuanto Marina le abrió la puerta de su casa, Daniel tuvo la certeza de que algo no marchaba bien, pues su semblante expresaba una desolación evidente.

—¿Sigue bien Lola? —preguntó antes incluso de dar los buenos días, sin atender a fórmulas de cortesía, preocupado como estaba por la que ya era su novia.

—Sí, sí, Daniel, no te inquietes, solamente que esta noche… ha vuelto a sufrir un episodio de terror nocturno y… —se detuvo ella, afectada, con un brillo precursor de lágrimas en sus ojos.

—¿Y…? —la conminó a continuar Daniel, a pesar de que notaba perfectamente su estado de abatimiento—. ¿Qué le ha ocurrido?

—¡Oh, nada, nada! A Lola no le ha ocurrido nada diferente a las otras veces —contestó reaccionando y componiendo el semblante—. Pero, perdona, no te he hecho pasar ni siquiera. Pasa, pasa, te contaré lo de esta noche antes de que entres a verla.

Ya en el interior de la casa, Marina, poniéndose el índice ante los labios en demanda de silencio, le indicó que la siguiera al patio que se ubicaba al otro lado de la casa, y que abría su puerta a otra calle, paralela a la de la fachada principal. Daniel posó los ojos en la puerta de doble hoja del dormitorio de Lola, que comunicaba con el amplio pasillo-sala de estar según la típica arquitectura mazarronera, después del reducido zaguán que hacía las veces de recibidor. Marina quería evitar que su hija oyera la conversación, y era lo más probable que ocurriera si permanecían cerca de su habitación.

Una vez en el sombreado patio, ambos tomaron asiento en uno de los dos poyos de azulejos, el más cercano al brocal del aljibe. El perfume del jazminero que crecía en una gigantesca y panzuda tinaja roja hasta enredarse en la reja de una de las ventanas que se abrían al patio moruno suavizó el ánimo de ambos, como si en ellos hubiera obrado el efecto de una tisana tranquilizante.

—El ataque de terror que ha sufrido esta noche ha sido el peor hasta ahora —habló por fin Marina, refiriéndose a su hija—. Ha estado casi media hora llorando amargamente, sollozando e hipando, abrazada a mí. Lo que le pasó tuvo que ser terrible, ha devastado su ánimo. Siendo como es Lola una chica extraordinariamente valiente…, imagina lo que sería aquello para haberla dejado así de afectada… —Marina se enjugó una lágrima que rodaba por su mejilla con el dorso de la mano.

—Lo superará, Marina —la consoló Daniel—, con paciencia saldrá de esta, ya lo verás. Yo me comprometo a poner de mi parte todo el cuidado que ella necesita ahora. Tú la conoces mejor que yo, eres su madre, pero yo creo que también la conozco ya lo suficiente como para asegurarte que si en estos momentos se muestra hundida, ella sabrá emerger a superficie, aunque ahora esté haciendo las inevitables paradas de descompresión a base de terrores nocturnos. La pobrecilla fue arrastrada a fondos demasiado profundos, está como el que ha sufrido una embolia. Nosotros seremos su cámara hiperbárica.

Marina sonrió a su pesar ante los símiles de buceo que Daniel estaba empleando sin darse cuenta. Le parecieron adecuados y un buen presagio de que Lola volvería a ser la animosa buceadora llena de enérgica alegría que había sido hasta hacía poco. Puso una mano sobre la mano derecha de Daniel y la oprimió con afecto. Le había tomado un gran cariño a aquel muchacho, parecía tan sincero como buena persona y demostraba estar muy enamorado de Lola. Marina volvió a sonreír melancólicamente comparando la diferencia entre la prometedora senda sentimental que se abría ante su hija y Daniel, y el precipicio al que parecía encaminarse, para despeñarse en él, su propia relación con Leandro.

El optimismo de Daniel sobre la recuperación de Lola sufrió un acusado retroceso cuando entró en su cuarto. Marina tuvo la gran delicadeza de no acompañarlo. Mujer de aguda inteligencia, comprendía que su hija necesitaba en ese trance a su hombre y lo necesitaba a solas.

Lola se incorporó apenas, maltrecha como estaba era todo lo que podía. Más que el tronco, fue el cuello y la cabeza los que alzó, tras un gemido de dolor.

—¡Daniel, ay, Daniel! —exclamó estallando en sollozos cuando él la abrazó delicadamente, sosteniéndola y ayudándola a recostarse en las almohadas, a la vez que besaba sus sienes, su frente y sus mejillas, bañadas en lágrimas.

—Estoy aquí, Lola, estoy contigo, y no permitiré que nadie te haga daño. Escucha —le dijo tomándola por la barbilla suave pero enérgicamente y obligándola a alzar el rostro que había escondido en el pecho de él—, escucha: tú eres mi vida, lo digo con toda la solemnidad con que se dicen las grandes verdades. Tú eres mi amor para siempre. Estamos unidos y permitir que alguien te haga daño es consentir que me lo hagan a mí, ¿comprendes? Somos el mismo ser.

Mientras le hablaba así, la acunaba con extrema suavidad para no hacerla sufrir a causa de sus costillas rotas, pero percibiendo hasta qué punto precisaba ella ser confortada por unos brazos amantes que la rodearan tiernamente y unos labios que le hablaran con amor y la cubrieran de besos. Las manos de Daniel acariciaban con delicadeza los hombros de la joven, estremecidos aún por los sollozos entrecortados. Paulatinamente los gemidos fueron amainando como amainan las tempestades cuando se logra entrar en el refugio de un puerto acogedor. Daniel esperó pacientemente a que ella echara afuera todo ese cántaro lleno de llanto que había estado ocupando su pecho. No ignoraba que llorar puede ser la salvación del ánimo, y que el llanto que corre libre, sin diques de contención, es una descarga terapéutica de tensiones insoportables, que de otro modo quedarían enquistadas en el ánimo.

—Daniel… —balbuceó Lola—, Daniel —repitió como si buscara la salvación en el nombre amado—, fue horrible, no te imaginas cuánto. Y no puedo quitármelo de la cabeza. Todas las noches me asaltan las imágenes de lo que sufrí, reales, como si estuvieran volviendo a pasarme, y yo… yo… ¡Ay, Daniel!

Volvió a sollozar convulsivamente buscando el hueco del cuello masculino para esconder la cara. Daniel sintió su piel mojada con las lágrimas de Lola. Aumentó la intensidad de sus caricias y sus besos, que se centraron sobre el cabello de la joven, pero no habló. Las palabras eran inútiles en esos momentos de desahogo, tan necesarios como cruciales en la recuperación psicológica de alguien traumatizado emocionalmente. Era optimista, creía sinceramente que a partir de ese momento en que se habían abierto las compuertas de su llanto y su dolor, comenzaría por fin la recuperación del maltrecho ánimo de Lola. Pero sabía que llevaría su tiempo y que en esos momentos era mejor aplazar todo proyecto para no alterar el precario equilibrio emocional de su novia. El asunto de las monedas que esperaban en los fondos de la Isla Cueva Lobos tendría que aplazarse. Sería lo más conveniente porque ahora Lola lo necesitaba a su lado. Y él no la pensaba dejar sola, ni por ese oro ni por todo el del mundo.

* * *

Desde el cuarto que en casa de Marina Balibrea hacía las veces de estudio-biblioteca, Leandro Galifa había oído abrirse y cerrarse la puerta de entrada de la casa cuando llegó Daniel, y el rumor apagado de la conversación entre él y Marina. Con los codos apoyados en la mesa de despacho que allí había, con las sienes entre los puños, cerró los ojos con fuerza. Pensó que estaba adoptando el comportamiento de un avestruz, metiendo la cabeza en un hoyo para no enterarse de nada, pretendiendo así una absurda huida del peligro externo. Pero, sencillamente, se sentía incapaz de enfrentar la mirada de Daniel y hasta de la propia Marina, y no digamos de Lola, a pesar de que ninguno de ellos le había hecho reproche alguno.

La exaltada alegría de las primeras horas tras el rescate de Lola había estado amalgamada con un confuso alivio. El hecho objetivo de que su único hijo, Emilio, había sido el autor de aquella canallada y había muerto de aquella forma terrible había quedado soslayado en su ánimo, escondido tras el alborozo por el salvamento de la hija de la mujer amada, Marina, que además acababa de aceptarlo plenamente y de pedirle que se mudara a vivir allí, en su casa, con ella y con Lola, pues ambas lo necesitaban. Ser necesario para ellas lo había llenado de un enajenado orgullo que había aplastado la vergüenza de lo que acababa de perpetrar el desgraciado Emilio y el horror de su despiadada forma de morir matando, en que habían acabado él y esa mujer con un solo ojo, apodada por eso la Éboli. Había sido una actitud egoísta; no le había importado más que su propia felicidad. El hijo muerto no había representado para él más que un lastre del que por fin se había deshecho.

Poco le había durado ese incoherente estado de ánimo, porque al día siguiente había sido requerido por la Guardia Civil y por la propia Policía para proceder al reconocimiento del cadáver de su hijo, paso previo legal antes de la autopsia, y para declarar sobre lo que sabía de los antecedentes de aquel malhadado asunto. Los desagradables trámites lo habían obligado a aterrizar en un terreno emocional que no le gustaba nada y que le resultaba desconocido en su pasada trayectoria vital. Al comienzo de notar que se adentraba en esta especie de terreno pantanoso, había creído poder salir de él con la ayuda de su fuerza de voluntad y de la razón, que lo exoneraba de cualquier responsabilidad en lo acaecido. Pero la razón se rinde demasiadas veces a la emoción. Del terreno pantanoso de la vergüenza, la pena, la frustración como padre, y los estériles e ilógicos remordimientos amasados, mezclados y sedimentados surgió como producto final un cieno pegajoso que le había atrapado los pies del ánimo primero, anclándolo a los fondos de pesimismo, y luego lo había ido tragando poco a poco, como la boa engulle una presa, casi por completo. Únicamente emergía de esas arenas movedizas o de esa boa terrible su cabeza, en la que batallaban las más contradictorias ideas. Estaba tan desorientado como si se hubiera adentrado en un laberinto, el laberinto que había encontrado en las tripas de ese monstruo que lo estaba fagocitando, y que digería sus ilusiones hasta convertirlas en inservibles excrementos, que iban a engrosar la capa de repugnante cieno de aquel fondo de miseria moral.

Lo quisiera o no, Emilio era su hijo, su sangre. No podía apartar esa verdad de su mente, por más que lo pretendiera. Esa sola y obsesiva idea actuaba en él como el hilo de Ariadna, aunque no para salvarlo, sino para destruirlo, porque estaba trenzado con los cabos de la culpa, el miedo, la vergüenza y la amargura. En un caótico proceso mental intrincado, sentía muchas veces que ese hilo conductor lo guiaba a través de su particular laberinto hasta hacerlo desembocar en un lago de amargas aguas, profundas y siniestras. Lodo, boa, aguas oscuras, daba lo mismo. Al final todo era desesperanza, abismo o callejón sin salida, que también eran las formas con las que se le representaban sus ilusiones truncadas respecto a un futuro con Marina, la madre de la víctima de Emilio, su hijo, su desgraciado hijo.

Pensaba en él, ahora que estaba muerto, más que nunca. Los reproches que Emilio le había hecho tantas veces acerca de su papel de padre ya no le parecían tan ilógicos ni tan faltos de fundamento como antes, cuando aún vivía. A los muertos hay que hacerles justicia, la reclaman con mucha más fuerza que los vivos. Ahora, en virtud de esto, reconocía que Emilio lo había calado bien, porque era cierto que él había pagado su frustración personal con el hijo y con la madre, su esposa no amada, porque ella no era la novia adorada con pasión de su juventud. Sin embargo, jamás debió hacerles pagar por no ser quienes no eran. Fue un proceder injusto e irracional que Emilio le reprochó desde el momento en que alcanzó a intuir los motivos absurdos que su padre tenía para tratarlos a su madre y a él con tanto desprecio.

Leandro luchaba consigo mismo por romper este círculo infernal de ideas en que se hallaba prisionero. Pero se debatía en vano, el círculo se cerraba aprisionándolo como a uno de los condenados del infierno dantesco. Y era el círculo infernal que le correspondía según su pecado: haber sido injusto blasonando a todas horas de justicia. Ya estaba recibiendo los tormentos que merecía, porque se sentía un hipócrita redomado, un mentiroso que —eso era lo peor— se había estado mintiendo a sí mismo. Odioso juez que había condenado a su propio hijo y que ahora experimentaba en sí mismo la justicia del Talión. El remordimiento le caía sobre la cabeza y el corazón como plomo derretido y recorría su conciencia hasta asentarse en ella hundiéndolo sin remedio con su peso plúmbeo.

Marina no le había hecho ni un solo reproche. A Leandro le parecía la mujer valiosa que él había deseado adúlteramente durante muchos años. No era merecedor de ella. Y si pensaba en Lola…, sentía tanta vergüenza ante ella como si hubiera sido él, y no otro, el que había intentado consumar en ella una aberrante venganza, al modo de las que se llevan a cabo en las más sangrientas guerras de hoy en día y de todos los tiempos.

No encontraba otra salida: tenía que irse, debía abandonar el campo en el triple sentido de su relación sentimental con Marina, sus proyectos de convertirse en el mentor de Lola como arqueóloga y, además, la propia arqueología en el litoral mazarronero, al menos en lo que se refería al asunto de las monedas de Escipión y a su labor de coordinación de los dos equipos de buceadores —“Romanos” y “Fenicios”— que había estado dirigiendo. Pensó en la opción de disolver esos dos grupos, pero la apartó encontrando otra más aceptable.

Delegaría en Ernesto Carmona, su adjunto en la Universidad, y en su mujer, Luisa. De pronto recordó que Emilio los odiaba, a él por haber usurpado un puesto que creía merecer más, y a ella, porque había sido su novia anteriormente y lo había dejado por el otro, aduciendo que no estaba dispuesta a vivir junto a alguien que no sabía más que odiar y maldecir. Sin embargo, no le quedaban fuerzas para más. Ellos eran los únicos a los que de momento podía recurrir como coordinadores sustitutos, salvo que su antiguo colega Francesc Calabuig aceptara venir a hacerse cargo de la tarea…, pero no, no, Calabuig estaba ahora colaborando en las prospecciones de los hallazgos de Alejandría… Sin embargo, podía ser que se lo pudiera encargar a Jordi Salas. ¿Cómo no lo había pensado antes?, se preguntó. Jordi conocía los fondos de Mazarrón como el pasillo de su casa, dirigía el Centro de Buceo del Sureste, tenía varios barcos, el Columbia como lancha rápida y el Meche III, era el hombre adecuado. Aunque los que bucearían en Cueva Lobos serían, desde luego, Daniel Leyva, Rosa Canales y los que ellos buscaran como ayuda.

CAPÍTULO V

Naves de Fenicia

Abiner y Chadar intercambiaron una atónita mirada antes de volver a fijar toda su atención en el horizonte. Eran varias naves. Contaron forzando la vista hasta ocho, todas de vela cuadrada. Navegaban lentamente, acercándose, sin duda, a la costa. Aquella mañana no soplaba viento alguno, la mar semejaba una planicie apenas movida por una ondulación imperceptible. Las pesadas naves parecía fondeadas más que en navegación. De pronto comenzaron a moverse gracias a los remos. Aquellos marinos —fueran quienes fueran— bogaban en dirección a las playas cercanas a su poblado. Chadar echó a correr hacia allí para dar la voz de alarma. Abiner permaneció a la expectativa. No podía caminar aprisa, debido a sus heridas. Además, era mejor que uno de ellos vigilara.

* * *

Las cuatro pentecóteras de guerra escoltaban a las cuatro naves de colonización y comercio que bogaban en el centro. Con su enorme y afilada quilla y sus 36 remeros, cada una de las naos de combate resultaba temible. Eran naos rápidas, y el espolón puntiagudo que remataba su proa era un arma ofensiva eficaz cuando embestían a toda velocidad impulsada por los músculos de los remeros. Su elevado coste estaba de sobra amortizado por el papel que hacían como escolta de las pesadas naves de carga, muchísimo más lentas, que no hubiesen podido escapar de posibles persecuciones en la mar, por su escasa maniobrabilidad, ni defenderse de los ataques de los piratas. En esas naves onerarias enormes y panzudas, de forma redondeada, hasta el último espacio estaba aprovechado para compensar los elevados costes de los viajes. Se trataba de buques mercantes, amplios y espaciosos, con enormes velas cuadradas y con la popa y la proa elevadas para favorecer la fuerza motriz que dependía del velamen empujado por el viento. Para economizar sitio, los remeros apenas eran una veintena por nave, a diferencia de los 36 de las naves de guerra. Navegaban cargados de fardos al límite de su capacidad, que podía oscilar, según el tamaño de la nave, entre las 100 y las 500 toneladas, y avanzaban trabajosamente movidas por los vientos flojos y por los músculos de los que bogaban con esfuerzo.

Las ocho embarcaciones habían partido de las cercanas costas de Almería. Allí habían llegado tiempo atrás de Malaka desde Gádir, su más antigua colonia. Eran fenicios, conocedores del mar como animales marinos, comerciantes natos, expertos en el cambalache que estaban extendiendo el hinterland[2] de lo que consideraban el reino de Tartessos desde Gádir al Guadalquivir y desde la franja costera de la actual Málaga a Granada y Almería, en donde habían fundado espléndidas colonias como Sexi y Abdera, amuralladas, y necrópolis como la de Baria en Almería, y habían asentado un emporio comercial sin precedentes en Iberia. Mercadeaban con aceites, urnas de alabastro, figuritas antropomorfas de guerreros y dioses, cuentas de colores y abalorios variopintos, telas, ánforas, y también joyas de orfebrería egipcia, pues del pueblo del Gran Nilo habían aprendido muchas cosas los fenicios, como también de los pueblos de Grecia.

Las naves de carga fondearon entre las de guerra cuya misión era la simple escolta de los cargueros. Los fenicios no venían en son belicoso, sino en son de paz, deseosos de iniciar transacciones comerciales con aquellos habitantes de las costas orientales de Iberia.

Dos gabarras se acercaban a la costa, manejadas cada una de ellas por media docena de hombres y cargadas hasta el extremo de navegar con el casco hundido y el agua hasta la borda. La carga consistía en variedad de objetos atrayentes, sobre todo para los que no habían visto jamás nada semejante. Los remeros bogaban con una lentitud tranquilizadora. La apariencia de la expedición era pacífica, sin ningún signo que pudiese alarmar. Los comerciantes habían elegido su atuendo cuidadosamente. Ninguna prenda de las que vestían se parecía a las habituales en un guerrero. Su atavío era esmerado y hasta podría decirse que lujoso. Amplias túnicas con capa, mucho color púrpura —de cuya consecución a base de pequeños caracolillos ellos tenían la fórmula y que siempre llenaba de admiración a los iberos de túnicas de blanca lana cruda—, gorros apuntados ricamente ornados de cuentas y aplicaciones de oro, collares, muchos collares, de cuentas de vivos colores, brazaletes, amplios y suntuosos cinturones tachonados de pedrería, extraño calzado con gruesas suelas o finas botas de punteras curvadas… Todo estaba concienzudamente estudiado para no causar temor a los nativos. Tras las dos gabarras de carga, bogaba una pequeña barcaza ligera sin cargamento pero con unos tripulantes y un pasaje muy especial: cuatro marineros que bogaban sin esfuerzo al no verse obligados a impulsar un barco cargado hasta los topes como sus compañeros de las otras dos que los precedían, y cuatro bellísimas bailarinas de Gádir.