INTRODUCCIÓN

La historia de un niño

CADA UNO de los que investigamos y perseguimos a los ovnis —ya sea por pasión, duda existencial o directo masoquismo— tenemos una historia oculta. Una vivencia o cúmulo de ellas que nos empujaron al laberinto de la búsqueda de respuestas y que a algunos, como al que esto suscribe, le hicieron echarse a las carreteras con bastante inconsciencia y desde muy temprano. Quizás esas historias que cada uno llevamos dentro sean tan o más importantes que todos los casos que luego hemos investigado. A veces lo pienso. Yo, de momento, quiero despojarme de ese pequeño secreto y compartirlo con ustedes. Porque sé que más de uno se sentirá tremendamente identificado, como yo lo estuve en su día con lo que escribieron otros. Como si en algunos escritos hubiese oculto un resorte, una verdadera y enigmática cadena que viene de muy lejos y cuyo significado desconozco.

Quién sabe —a veces me lo pregunto ante el ordenador o en la soledad del automóvil en el regreso tras el viaje— si el verdadero misterio, lejos de medidas y huellas, de fotos y expedientes que en el fondo no llegan a un fin concreto, es precisamente tan sencillo como éste. Como la pasión y el ansia de libertad y búsqueda que pueden imprimir a un niño en un determinado momento. Como el chispazo de luz que se enciende en algunas almas en determinados instantes cobrando forma de inquietud y de preguntas. De dudas y, en muchos casos, de ansias irrefrenables de contar una verdad. Una verdad que, dicho sea de paso y después de tantos miles de kilómetros, de entrevistas y de lecturas, no tengo del todo clara. No sé qué se esconde tras el telón del ovni. Solo estoy seguro de una cosa: existen y se recrean en interpretaciones de lo más absurdo con algún sentido que, al menos a este humilde mortal, se le escapa. No sé si son extraterrestres. No sé si son imágenes «de otro mundo» que pudieran estar en éste. Aunque lo sospecho.

Con el tiempo y el peregrinar, uno, por fuerza, se vuelve cada vez más escéptico. Se reducen las evidencias que antes se daban por inquebrantables. Se frunce el ceño y las interrogantes internas —como una pelea a muerte entre quien descubre o pierde una fe— se recrudecen cada día. Y, sin embargo, en los momentos más difíciles, donde incluso se bordea la negación de todo este absurdo incomprensible, aparece un destello de luz en forma de caso, de vivencia que también el reportero palpa muy de cerca al llegar al lugar de los hechos. Entonces, en algún punto, en algún lugar al que vas rápido y con el corazón saliéndote del pecho, ves esos documentos que te estremecen. Ves esos ojos de personas que te están diciendo una verdad imposible. Y hablas contigo mismo. Y sientes en lo más profundo, con el latigazo de un escalofrío, que es absolutamente cierto lo que dicen y lo que vieron.

Y así, solitario —cada día más— y errante, uno se va adentrando poco a poco y sin atajos en el mayor de todos los enigmas. Y a veces sospechas, libre de verdades absolutas y sumergido hasta el cuello en el desconocimiento más profundo, que esto es un juego cruel. O el más maravilloso de los juegos imaginables.

Apuntillando esta obra, en los últimos días he vuelto a contemplar las viejas fotografías y los titulares de aquellos periódicos. Las caras y voces grabadas de tantos casos clásicos. Me he quedado sentado, con cierta añoranza, con la música en los cascos y con el archivo y el corazón abiertos de par en par. Y he vuelto a sentirme como aquel niño. Con la misma carne de gallina. Con el mismo miedo que te sobrepasa. Con la eterna pregunta de por qué demonios haces lo que haces con el convencimiento y la tozudez de que algún día sabrás algo mientras el mundo ordinario y funcional rueda ajeno y burlón.

Sé que para los ortodoxos del ovni —es curioso que los haya en todas las materias heterodoxas por naturaleza— empezar un libro sobre un siglo de misterio de este modo puede ser poco menos que una herejía anticientífica. Y así es.

Aquí está mi historia. La que tanto he recordado componiendo este libro. Quizá también la de muchos otros que ahora me están leyendo.

LA ESPANTOSA VIVENCIA DE JEAN CLAUDE S.

El 5 de enero de 1976, hacia las 18 horas, un chico de diez años, Jean Claude S., jugaba con sus compañeros al lado de su casa.

De repente oyó un largo silbido. Dirigiendo su atención hacia el lugar de donde procedía el ruido, vio posado en el suelo un aparato insólito, muy luminoso y en forma de cono, emitiendo regularmente resplandores multicolores. Este objeto se servía de cinco pies para apoyarse. Sin embargo, apenas el joven muchacho se dio cuenta de su presencia, cuando una portezuela se abrió en un lado del aparato y de ella salió un hombre de gran tamaño. Dicho “hombre” iba vestido con una especie de mono brillante y sus largos cabellos rubios caían sobre sus espaldas. Descendió del aparato y se dirigió al muchacho con los brazos extendidos. Lleno de pánico, Jean Claude S. marchó corriendo, sin osar volverse, hasta su casa. De esta manera la observación quedó interrumpida en este punto.

Foto 1.—Este es el descampado donde el ser se aproximó a Jean Claude S. Muy lejos de Domené, en Vitoria, otro niño, también de diez años, se aterrorizaba con solo ver esta foto. (Comisión Ouranos.)

No pude dormir. Oficialmente aquel día de finales de octubre de 1983, a través de esas líneas escritas en un libro de un francés llamado Pierre Delval, descubrí el asunto que nos ocupa. Y fue traumático. Me pasó, pensé, por leer lo que no debía.

Para más inri, el desgraciado Jean Claude al día siguiente volvió a ver al «ser», que se le acercó del mismo modo, con los brazos extendidos. Soñé unas cuantas noches, imaginando el rostro de aquel hombre surgido de un cono de luz. Imaginando el terror en aquel niño que no había sido tan rápido como sus amigos y se había quedado allí paralizado por el miedo.

Lo que más me asustó, sin embargo, fue que la propia gendarmería francesa había investigado el caso y adjuntaba las fotografías de un paraje de Domené —para mí era el enclave más terrorífico del mundo en aquel momento— por donde el misterioso individuo se había acercado a aquel pobre chaval de mi edad.

Pero había algo extraño. Aunque jamás me había interesado este tema, empezaba a recordar, como en flashazos, otras historias que se entrelazaban en mi memoria. Era como si aquella lectura hubiese descerrajado la caja de Pandora oculta en mi cabeza de diez años.

AQUELLAS NOCHES EN EL MONTE

Por motivos de los viajes de negocio de mis padres pasaba temporadas en casas de familiares. Esta era una de ellas. Mi tío Roberto guardaba con celo, en el desván, una pequeña biblioteca de temas ocultos. Ocultos en el sentido metafórico y físico por lo intrincado del escondrijo donde se ubicaban. Y aquella tarde en la que no había ido al colegio por unas décimas de fiebre, oteaba un patio amplio que se divisaba desde la ventana. Miraba al cielo. Y lo vi claro y misterioso. Ahora mientras escribo, puedo ver ese cielo otra vez. Como si un horizonte grandioso, a pesar del hormigón que lo rodeaba, se hubiese abierto repentinamente. Y sentí al mismo tiempo un vacío inmenso de dudas que casi hacían daño y que sabía ya no me iban a abandonar.

Había algo que podía con el terror. Era la necesidad de saber. Una curiosidad que notaba subir por cada poro. Algo que, gracias a Dios, sigo sintiendo cada vez que inicio una nueva aventura.

No me atrevía ni a salir de la habitación. Y era pleno día.

Por la noche, bajo el edredón, volví a pensar en Jean Claude S., el niño de mi edad. ¿Qué habría sido de él? ¿Viviría? ¿Se sentiría aún tan aterrorizado como yo al saber de su historia? ¿Habría superado aquel trauma o se convirtió en alguien huidizo, solitario, marcado?

Demasiadas preguntas para aquel embrión de periodista que daba vueltas en la cama sin ser consciente de que los ovnis se estaban mostrando por toda la región como nunca antes lo habían hecho. Al mismo tiempo me venían a la mente en ráfagas, a las puertas del sueño, algunas aventuras de hacía unos años. Experiencias de un tiempo límite en el que el cerebro infantil selecciona fragmentos y desestima otros. Ahora los comprendía mejor. Había uno de ellos que resurgía con fuerza y claridad. Y me inquietaba comprobar cómo se hacía cada vez más claro. Más diáfano. Como si entre aquella oscuridad del cuarto se fuese desempolvando el archivo de todos mis recuerdos.

Veía a mi propio tío, aficionado desde siempre a estas temáticas, y veía a mis padres y otros amigos. Tenía cara de preocupación y, entre las sombras, señalaba a un lugar concreto. Eran finales de los setenta y yo debía contar con unos seis años. En el norte, sin duda por la influencia de los reportajes periodísticos de J. J. Benítez, había un clima de curiosidad generalizada por el misterio ovni que calaba muy hondo en todas las capas sociales. Luego supe que hubo casos que motivaron la idea de «salir al monte» simplemente con la idea de escrutar aquellos cielos fríos y estrellados. De hacer guardia por las solitarias poblaciones de Zumelzu, Trespuentes, Santa Cruz de Campezo o Armentia, con los focos de los coches abriendo poco a poco los caminos dormidos. Eran experiencias que yo había vivido allí, casi como un polizón que no se enteraba de nada y al que, inconsciente, le divertía todo aquel movimiento.

Pero en algunas de esas rondas parte de mi familia se llevó un susto inolvidable. Algo que solo muy de cuando en cuando hemos vuelto a recordar. Unos pasos en el monte, unas luces formando un triángulo..., ecos de un tiempo que siempre he intentado vislumbrar de nuevo exprimiendo la memoria y sin conseguirlo del todo.

Solo hay una imagen clara: en plena oscuridad mi primo Roberto Pérez, mi hermano mayor, me cogía por la espalda y me tiraba al suelo. En el cielo se veía algo. Y todos decían: «¡Mirad allí!»

Eso no se olvida nunca.

Siempre he maldecido no haber vivido todos esos acontecimientos con algo más de edad y cordura. El disco duro de mi cabeza falla, y en lo más profundo del sistema, sin duda alguna, residen todo un racimo de vivencias que noto que han influido en mis pasos posteriores.

Quizás algún día sepa por qué.

UNA REVELACIÓN

Mi tío Javier tenía un ático muy luminoso desde el que se veía el cielo. El periódico estaba sobre la mesa de su despacho. Estaba solo y entré. Leí el titular. Entonces volví a sentir aquello con la fuerza de un puñetazo en la boca del estómago. Me quedé sin aire.

«Ayer cientos de vitorianos observaron un OVNI sobre la ciudad.»

No sé si lloré en el balcón. Creo que sí. Sentía una extraña soledad. Acto seguido, como en un impulso que nada en el mundo podría frenar, arranqué las hojas cuadriculadas de mi viejo cuaderno Centauro en el que hacía los deberes. Y convertí aquellos folios de redacciones y sumas de fracciones en un limpio, ufano y voluntarioso cuaderno de campo. El primer lugar donde anotar lo que había ocurrido en mi propia ciudad. Y escribí y escribí durante toda la tarde hasta que se puso el sol. Pensé que aquello no podía ser una simple casualidad.

Pocos días después Roberto Pérez hijo me alargaba con una sonrisa otra pieza clave para la vida de este reportero. Unos fascículos azules titulados El mundo de los ovnis y un librito marrón con algo parecido a un «dos caballos», siendo perseguido por un impresionante disco volante. Se titulaba 100.000 kilómetros tras los ovnis.

Durante semanas creo que apenas hablé con nadie. Me encerré en aquella información herética. Era como si definitivamente otro mundo se abriese ante mis ojos. No había cumplido diez años y estaba seguro, completamente seguro, de que esa sensación no me iba a abandonar nunca. Luego, con el tiempo, he conocido cientos de investigadores y divulgadores del misterio. Y cientos de aficionados. Veía en ellos diferentes motivaciones más o menos explicables. Afán de notoriedad, afán de títulos inexistentes, afán de hacer algo distinto. Algunos, muy buenos profesionales y buenos amigos. Excelentes personas muchas de ellas. Pero ninguna tenía el espíritu del hombre que había firmado aquel libro. Yo no sabía si los extraterrestres existían o no, si todos aquellos casos eran reales o no. Solo sabía que aquel hombre y sus sentimientos eran verdad. Eran una verdad tan rotunda que hacía daño. Aquel reportero se llamaba Juan José Benítez y perseguía a los ovnis a lo largo y ancho de la Península a pecho descubierto y sin red.

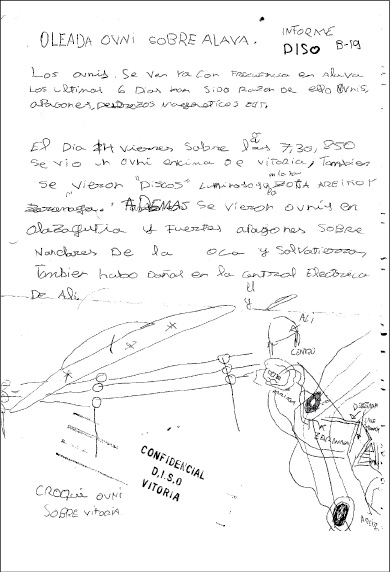

Foto 2.—«Oleada ovni sobre Álava. Los ovnis se ven con frecuencia en Álava. Los últimos seis días han sido razón de ello. Ovnis, apagones, destrozos magnéticos, etc.» Así comenzaba mi primer escrito sobre los ovnis que se estaban dejando ver en mi región.

Descubrí entre aquellas líneas que lo que más me emocionaba no eran los casos en sí. Había algo más; un latido, un impulso que era el del propio, solitario, errante y algo atormentado Juanjo. Y esa actitud no era pose como en otros. No era estrategia como otros —los que no llegaban a esa verdad— le achacaban. Era algo que iba más allá. Que solo muy adentro podía saberse en su esencia. Y aquel niño la sentía tan fuerte que temblaba.

A los pocos días cogía una bicicleta de carreras y una libreta que aún guardo y me iba a entrevistar a los diversos testigos de los casos que casualmente se estaban produciendo por la zona. Cuando pedaleaba me sentía como creía debía sentirse aquel Quijote con su Seat 124 azul que perseguía a los ovnis a través de sus reportajes en La Gaceta del Norte.

Y resoplaba y me sentía tremendamente feliz. Y libre.

En aquellos momentos soñaba con conocerle algún día. Y con tener coche para poder reventarlo a kilómetros en las carreteras en busca de tantas preguntas para las que nadie tenía respuesta.

Recuerdo ahora —y no puedo evitar sonreír— la cara de algunos testigos de casos que se incluyen en esta extensa obra. Es decir, incidentes que ya han pasado a nuestra historia de la ufología. Se quedaban con la boca abierta al comprobar que «el entrevistador» era un niño que casi no llegaba al sillín.

Hice mi primera «investigación» y volví a sentir lo mismo que el día que descubrí la historia de Jean Claude S. Exactamente lo mismo. Sabía que aquella no iba a ser la última. Y que nadie se interpondría en el deseo supremo se saber algo más de este misterio. Y en poder contarlo.

Casi han pasado veinte años y ahora ese niño se dirige a todos ustedes para mostrarles en este extenso dossier —un trabajo titánico que costó años— aquellos casos que, por derecho propio, han construido nuestra apasionante, inimitable y genuina historia ufológica. Incidentes que son fechas, datos, nombres y personas, pero también miedos, alegrías, gritos y emociones inolvidables. En muchos de ellos hubo aventuras vividas en primera persona y experiencias imposibles de borrar. En otros bastó con mirar una vieja foto. Con adivinar un paraje o una expresión. Esa expresión de los que de verdad han visto el misterio.

No sé si por fortuna o desgracia, a estas alturas de trayecto, las dudas de aquel primer día continúan tan vivas como entonces. Pero a cambio de seguir con esa falta de evidencias, la investigación de corazón me ha premiado con creces. Mi rincón del alma donde se guardan los momentos dignos está repleto por haber conocido a tanta gente limpia de espíritu y tantas sensaciones. Por tantos lugares en los que contemplar el entorno, tantas letras maravillosas y tantos silencios en el camino.

Ese es el verdadero y único tesoro de «el que busca»[*]. Ese que nadie puede comprar ni vender. El que nunca te podrán arrebatar.

Ojalá entre alguno de estos doscientos cincuenta sucesos, entre alguna de estas centenas de fotografías, otra persona encuentre a su «Jean Claude S. particular» y llegue a sentir algo parecido que le impulse hacia delante. Sin rumbo fijo y con pocas evidencias en su faltriquera, pero siempre hacia delante a la busca de su propia esencia.

Entonces, inexorablemente, la historia, esta maravillosa historia, se repetirá..., porque así parece estar escrito en algún lugar.

En Madrid, amaneciendo a las 7:32 del 6 de marzo de 2002.

* Iker significa en euskera «el que busca»; su raíz proviene de ikertzen, «investigar» o «el que investiga». Conste que Pedro y María, cuando un 10 de enero de 1973 me lo pusieron, lo ignoraban por completo. La noticia me la dio por teléfono hace años un buen amigo del Diario Vasco. Entonces recordé cómo un japonés, sobrevolando los desiertos de Perú en un viaje infernal, me confesó que en su idioma también significaba algo así como «ir a por ello», una acción decidida. Y me gustó.