Autorretrato, 1917-1919. Lápiz y carboncillo sobre papel, 64,2 x 49,4 cm. Musée National Picasso, París

Los años de estudiante

Pese a que, como Picasso mismo dijo: «llevo una vida de pintor» desde la niñez, y pese a haberse expresado a través de las artes plásticas durante ochenta años ininterrumpidos, la esencia del talento creativo de Picasso difiere de la noción que se suele tener del «artiste-peintre». Sería más acertado considerarlo un artista-poeta, porque su lirismo y su psiquis, libres de la realidad mundana, y su talento para la transformación metafórica de la realidad, no son menos inherentes a su arte visual que a la imagen mental de un poeta. Según Pierre Daix, «Picasso siempre se consideró un poeta con una tendencia mayor a expresarse a sí mismo a través de los dibujos, las pinturas y las esculturas»[1]. ¿Siempre? Esto requiere una aclaración. Seguramente hace referencia a la década de 1930, cuando escribía poesía, y a las de 1940 y 1950, cuando comenzó a escribir obras de teatro. No hay duda de que, desde el principio, Picasso siempre fue «un pintor entre poetas, un poeta entre pintores»[2].

Picasso tenía ansias de poesía y atraía a los poetas como un imán. Cuando Guillaume Apollinaire lo conoció, le llamó la atención la infalible habilidad del joven español «para sobrepasar la barrera léxica» y comprender los sutiles matices de la poesía recitada. Se puede decir, sin miedo a exagerar, que mientras la estrecha amistad de Picasso con los poetas Jacob, Apollinaire, Salmon, Cocteau, Reverdy y Eluard dejaron una huella en cada uno de los períodos más importantes de su vida y obra, no deja de ser verdad que su arte innovador tuvo una gran influencia sobre la poesía francesa (y no solo francesa) del siglo XX. Y esta valoración del arte de Picasso, tan visual y evidente, aunque por momentos tan opaca, sombría y misteriosa, como la de un poeta, está dictada por la opinión que el propio artista tiene de su obra.

Picasso dijo una vez: «Después de todo, las artes son todo lo mismo; uno puede escribir una pintura en palabras de la misma manera que puede pintar sensaciones en un poema»[3]. Incluso expresó lo siguiente: «Si hubiese nacido chino, no sería pintor sino escritor. Habría escrito mis cuadros»[4].

Sin embargo, Picasso nació español y, según dicen, empezó a dibujar antes de empezar a pronunciar sus primeras palabras. Desde niño sentía una atracción instintiva por las herramientas de artista. Durante la niñez, podía pasar horas felizmente concentrado en dibujar espirales con un sentido y significado que solo él conocía; o, para evitar los juegos de niños, hacía sus primeros esbozos en la arena. Esta temprana autoexpresión contenía la promesa de un extraño talento.

«Como todos los artistas españoles, soy un realista», diría más adelante Picasso. Poco a poco, el niño adquiere palabras, fragmentos de conversación, elementos fundamentales del lenguaje. Las palabras son abstracciones, creaciones de la conciencia hechas para reflejar el mundo externo y expresar el interno. Las palabras son los temas de la imaginación, los que las dotan de imágenes, razones, significados y les transmiten una medida de infinidad. Las palabras son el instrumento de la enseñanza y el instrumento de la poesía. Crean la segunda y puramente humana realidad de las abstracciones mentales.

Picasso, luego de hacerse amigo de poetas, descubriría a tiempo que los medios de expresión visual y verbal son idénticos para la imaginación creativa. Fue en ese momento cuando comenzó a insertar elementos de la técnica poética en su obra: formas con significados múltiples, metáforas de color y forma, citas, rimas, juegos de palabras, paradojas y otros tropos que permiten que el mundo mental se vuelva visible. La poesía visual de Picasso alcanzó la madurez y la libertad total a mediados de la década de 1940 con una serie de pinturas de desnudos, retratos e interiores realizada con colores «musicales» y «fragantes»; estas características también son evidentes en muchos dibujos en tinta hindú trazados como por ráfagas de viento.

«No desempeñamos nuestra obra, sino que la vivimos»[5]. Esta es la forma en que él expresaba lo mucho que su obra estaba entrecruzada con su vida; también utilizaba la palabra «diario», cuando se refería a su obra. D.H. Kahnweiler, quien conoció al artista durante más de sesenta y cinco años, escribió: «Es verdad que he definido su obra como “fanáticamente autobiográfica”. Es lo mismo que decir que él solo dependía de sí mismo, de su experiencia. Siempre fue libre, sin deudas con nadie más que consigo mismo»[6]. Jaime Sabartés, quien conoció a Picasso durante la mayor parte de su vida, también resaltó su total independencia de las condiciones y situaciones externas. De hecho, todo demuestra de manera convincente que si Picasso dependía de su arte, era de una necesidad constante de expresar su estado interno con la mayor plenitud. Uno puede, como lo hizo Sabartés, comparar la obra de Picasso con la terapia; uno puede, como lo hizo Kahnweiler, considerar a Picasso un artista romántico.

Sin embargo, fue precisamente la necesidad de autoexpresión, a través de la creatividad, la que le concedió a su arte esa característica universal que es inherente a documentos humanos como las Confesiones, de Rousseau, Las penas del joven Werther, de Goethe, y Una temporada en el infierno de Rimbaud. Observemos también que Picasso consideró su arte de una manera algo impersonal, pues disfrutó pensando que sus obras, a las que fechó meticulosamente y que ayudaron a los estudiosos a catalogarlas, podrían servir como material para alguna ciencia futura. Imaginó esa rama del saber como una «ciencia del hombre, que buscará aprender acerca del hombre en general a través del estudio del hombre creativo»[7].

No obstante, algo semejante a un enfoque científico de la obra de Picasso ha estado en curso desde hace tiempo, pues se dividió en períodos y se explicó tanto mediante contactos creativos (llamados influencias, a menudo solo hipotéticas) como mediante reflexiones de los hechos biográficos (en 1980 apareció un libro llamado Picasso: arte como autobiografía[8]). Si la obra de Picasso tiene para sus espectadores el significado general de la experiencia humana universal, se debe a que expresa, con la más completa integridad, la vida interior del hombre y todas las leyes de su desarrollo. Solo enfocando su obra de esta manera se puede aspirar entender sus reglas, la lógica de su evolución y la transición de un período a otro.

El análisis de las obras de Picasso presente en el presente libro (la colección entera en los museos rusos) cubre aquellos primeros períodos que, según cuestiones de estilo (no tanto de tema), fueron clasificadas como steinlenianas (o lautrecianas), vitral, azul, de circo, rosa, clásicas, «africanas», protocubistas, cubistas (analíticas y sintéticas)… las definiciones hasta podrían ser más detalladas.

Pero, desde el punto de vista de la «ciencia del hombre», estos períodos corresponden a los años comprendidos entre 1900 y 1914, cuando Picasso tenía entre diecinueve y treinta y tres años, la época que vio la formación y el florecimiento de su inigualable personalidad.

Retrato del padre del artista, c. 1896. Óleo sobre lienzo y cartón, 18 x 11,8 cm. Museu Picasso, Barcelona

No hay dudas de la indiscutible importancia de esta etapa de crecimiento espiritual y psicológico (como dijo Goethe: para crear algo, debes ser algo); la observación extraordinariamente monolítica y cronológica de la colección rusa nos permite analizar, a través de la lógica de ese proceso interno, aquellas obras que pertenecen quizás a la etapa menos accesible de la actividad de Picasso.

Hacia 1900, la fecha de la primera pintura de la colección rusa, la niñez española y los años de estudio de Picasso pertenecían al pasado. Pero, aún así, no deberían ignorarse ciertos puntos fundamentales de los primeros años de su vida.

Málaga debe mencionarse, ya que fue allí donde, el 25 de octubre de 1881, nació Pablo Ruiz Picasso y donde pasó los primeros diez años de su vida. Aunque nunca plasmó en un lienzo a esa ciudad, ubicada sobre la costa andaluza mediterránea, Málaga fue la cuna de su espíritu, la tierra de su niñez, el suelo en donde muchos de los temas e imágenes de su obra de adulto tienen su raíz. Por primera vez vio un cuadro de Hércules en el museo municipal de Málaga, presenciaba las corridas de toros en la plaza y en su casa miraba las palomas arrulladoras que servían de modelo a su padre, un pintor de «cuadros para comedores», según palabras de Picasso. El joven Pablo dibujó todo esto (Pichones), y cuando tenía ocho años tomó un pincel y óleos para pintar una corrida de toros (El picador). Su padre dejaba que pintara las patitas de las palomas de sus cuadros, pues el niño lo hacía bien y con un conocimiento real. Tenía una paloma favorita de la que no se quería separar y, cuando llegó el momento de comenzar la escuela, en una jaula la llevaba a las clases. La escuela era un lugar que exigía obediencia; Pablo la odió desde el primer día y se opuso furiosamente a ella. Y así sería siempre: un rebelde en contra de todo lo que se parecía a una escuela, invasora de la originalidad y la libertad individual, coercitiva con reglas generales y puntos de vista. Nunca aceptaría adaptarse a ese ambiente, era como traicionarse a sí mismo o, en términos psicológicos, cambiar el principio del placer por el de la realidad.

La familia Ruiz-Picasso nunca tuvo un modelo de vida llevadera, pues los problemas económicos los obligaron a trasladarse a La Coruña, donde al progenitor de Pablo le ofrecieron un cargo de maestro de dibujo y pintura en una escuela de secundaria. Por un lado, Málaga con su naturaleza voluptuosa y gentil, «la estrella brillante en el cielo de la Andalucía mauritana, el oriente sin veneno y el occidente sin actividad» (como dijo Lorca) y, por el otro, La Coruña, en la punta norte de la Península Ibérica, con su tormentoso océano Atlántico, sus lluvias y su bruma ondulante. Estas dos ciudades son los polos opuestos de España, no solo geográfica sino también psicológicamente. Para Picasso fueron etapas de su vida: Málaga la cuna y La Coruña el puerto de partida.

Cuando los Ruiz-Picasso se trasladaron a La Coruña en 1891 y Pablo contaba con diez años de edad, una cierta atmósfera rural reinaba sobre la ciudad; desde un punto de vista artístico, era mucho más provinciana que Málaga, que tenía su propio medio social artístico al que pertenecía el padre de Picasso. Sin embargo, La Coruña sí tenía una Escuela de Bellas Artes. Allí, el niño Pablo Ruiz comenzó sus estudios sistemáticos de dibujo, y con una rapidez prodigiosa terminó (¡a los trece años!) las clases académicas de yeso y dibujo sobre la naturaleza. Lo que más llama la atención de sus obras en esta época no es tanto la increíble precisión y exactitud de ejecución (ambas obligatorias en los ejercicios de las clases con modelos), sino lo que el joven artista introdujo en este material francamente aburrido: un tratamiento de luz y sombra que transformaba los torsos, las manos y los pies de yeso en imágenes con vida de una perfección corporal que se desbordaba en misterio poético.

No obstante, no se limitaba a dibujar solo en la clase; dibujaba en su casa, todo el tiempo, utilizando cualquier tema que surgía en el momento: retratos de la familia, escenas de género, temas románticos, animales. Para estar acorde con la época, «publicaba» sus propios periódicos La Coruña y Azul y Blanco, los cuales escribía a mano e ilustraba con caricaturas. Hay que tener presente que los dibujos espontáneos del joven Picasso tienen una característica narrativa y dramática, pues para él la imagen y la palabra eran prácticamente idénticas. Ambos puntos son muy importantes para el futuro desarrollo del arte de Picasso.

Pablo, en su casa, bajo la tutela de su padre (quien impresionado por los logros de su hijo le regaló su equipo de pintura: paleta, pinceles y óleos), durante el último año en la Escuela de Bellas Artes de La Coruña comenzó a pintar al óleo con modelos reales (véanse Retrato de un anciano y Mendigo con gorra).

Estos retratos y figuras, sin la atmósfera académica, demuestran no solo la temprana madurez del pintor de trece años, sino también la naturaleza netamente española de su talento: una preocupación por los seres humanos, a los que trataba con profunda seriedad y severo realismo, que revelan el carácter «cúbico» y monolítico de esas imágenes. Se parecen más a retratos psicológicos que a estudios académicos, más a seres humanos universales como los personajes bíblicos de Zurbarán y Ribera.

Kahnweiler declara que Picasso, en su edad avanzada, hablaba de esas primeras pinturas con mayor aprobación que de las que hizo en Barcelona, a donde la familia Ruiz-Picasso se trasladó en el otoño de 1895 y donde el joven se matriculó de inmediato como estudiante de pintura en la Escuela de Bellas Artes llamada «La Lonja». Pero las clases académicas en Barcelona no tenían mucho para ofrecerle en cuanto al desarrollo del talento del creador de las obras maestras de La Coruña; él podía mejorar su destreza por sí mismo. Sin embargo, en aquella época parecía que la única manera de convertirse en pintor era a través de la «educación apropiada». Por tanto, para no disgustar a su padre, Picasso permaneció dos años más en La Lonja; tiempo durante el cual no tuvo más que, junto con ciertas habilidades profesionales, caer, aunque transitoriamente, bajo la influencia entorpecedora del estudio académico, inculcado por la escuela oficial. «Odio mi período de formación en Barcelona», le confesó Picasso a Kahnweiler[9].

Pero el estudio que su padre le alquiló (cuando solo tenía catorce años), y que lo ayudó de cierto modo a liberarse de la escuela y de la sofocante atmósfera de las relaciones familiares, fue un gran apoyo para lograr su independencia. «Un estudio para un adolescente que siente su vocación con una fuerza arrolladora, es muy parecido a un primer amor: allí se encontraron y se concretaron todas sus ilusiones», escribe Josép Palau i Fabre[10]. Fue allí donde Picasso resumió los logros de sus años académicos realizando su primer gran lienzo: Primera comunión (invierno entre 1895 y 1896), una composición interior con figuras, ropaje y naturaleza muerta, que despliega bellos efectos de iluminación, y Ciencia y caridad (a comienzos de 1897), un lienzo de gran tamaño con figuras más grandes que las de la vida real, algo similar a una alegoría de verdad. La última se hizo acreedora a una mención honorífica en la Exposición Nacional de Bellas Artes en Madrid, y más tarde recibió una medalla de oro en una exposición en Málaga.

Si se evalúa la biografía creativa de los primeros años de Picasso desde un punto de vista de Bildungsroman, entonces la partida de su hogar hacia Madrid en el otoño de 1897, supuestamente para continuar su formación académica en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, marcó de hecho el comienzo del período de sus años de errancia posteriores al estudio. Picasso, trasladándose de un lado a otro, dio comienzo al viaje fortuito y de incertidumbre interior que es típico de este período: la busca de la identidad propia y el deseo de independencia y formación de la personalidad en un hombre joven.

Los años de viaje de Pablo Picasso consistieron en varias etapas dentro de un período de siete años, desde los dieciséis hasta los veintitrés, desde su partida inicial a Madrid, la capital artística del país, en 1897, hasta su establecimiento final en París, la capital artística del mundo, en la primavera de 1904. Como ocurrió en su primera visita, camino a Barcelona en 1895, para Picasso Madrid significaba ante todo el Museo del Prado, el cual frecuentaba más a menudo que la Real Academia de San Fernando, con el propósito de copiar a los antiguos maestros (se sentía especialmente atraído por Velázquez).

No obstante, como indicó Sabartés, «Madrid dejó una mínima impresión en el desarrollo de su espíritu»[11]. Puede decirse que los sucesos más importantes para Picasso en la capital española fueron el duro invierno de 1897 a 1898 y la posterior enfermedad que simbólicamente marcó el fin de su «carrera académica».

Por el contrario, el tiempo que pasó en Horta de Ebro un pueblo en la zona montañosa de Cataluña, donde se instaló para recuperarse y donde permaneció por espacio de ocho meses (hasta la primavera de 1899), tuvo tanta importancia para Picasso, que hasta décadas más tarde repetiría invariablemente: «Todo lo que sé, lo aprendí en el pueblo de Pallarés»[12].

Pablo, junto con Manuel Pallarés, un amigo que había conocido en Barcelona y que lo había invitado a vivir en la casa de su familia en Horta, trasladó su caballete y su cuaderno de dibujo por los caminos montañosos que rodeaban el pueblo, que preservaba la ruda característica de una villa medieval. Con Pallarés, Picasso escaló las montañas, pasó la mayor parte del verano viviendo en una cueva, durmiendo en lechos de lavanda, bañándose en manantiales de la montaña y vagando a lo largo de los precipicios, a riesgo de caer al turbulento río que corría metros abajo. Experimentó el poder de la naturaleza y conoció los valores eternos de una vida simple con sus días de trabajo y sus días de descanso.

Ciertamente, los meses que pasó en Horta fueron importantes, no tanto en el sentido de la producción artística (solo unos pocos estudios y cuadernos de dibujo sobrevivieron), sino por el papel crucial que cumplieron en la biografía creativa del joven Picasso y en su proceso de madurez. Este período biográfico, relativamente corto, merece un capítulo especial por las escenas de soledad bucólica en medio de una naturaleza llena de vida, poderosa y pura, que refleja sentimientos de libertad y realización, que ofrece una visión del hombre natural y de la vida transcurriendo en armonía con los ritmos épicos de las estaciones.

Pero, como siempre sucede en España, este capítulo también incluye la combinación brutal de las fuerzas de la tentación, la salvación y la muerte: esos «actores secundarios» en el drama de la existencia humana.

Palau i Fabre, quien describió la primera estadía de Picasso en Horta, destaca: «Parece más que paradójico, por no decir providencial, que Picasso debería haber vuelto a nacer, por así decirlo, en aquella época, cuando abandonó Madrid y dejó de imitar a los grandes maestros del pasado para fortalecer los vínculos con las fuerzas primitivas del país»[13].

El valor de la experiencia del joven Picasso en Horta de Ebro debería servir para motivar la reflexión de los intelectuales, con respecto al tema de sus fuentes mediterráneas y al arcaísmo ibérico en un momento crucial de su formación en 1906, así como su segundo viaje a Horta diez años más tarde (1909), el cual marcó una nueva etapa en su desarrollo artístico: el cubismo. Después de su primera estadía en Horta de Ebro, un Picasso maduro y renovado volvió a Barcelona, a la que ahora veía desde una nueva perspectiva: como un centro de tendencias progresistas y como una ciudad abierta a las ideas modernas.

En efecto, la atmósfera cultural de Barcelona, en la víspera del siglo XX, desbordaba de optimismo. Los reclamos por un renacimiento regional catalán, la agitación de los anarquistas, las últimas maravillas tecnológicas (el automóvil, la electricidad, el tocadiscos, el cine) y la novedosa idea de la producción en serie, sirvieron como escenario de la creciente certidumbre en las mentes jóvenes que el nuevo siglo llegaría con un incomparable florecimiento de las artes. Consecuentemente, no debe sorprender que el modernismo apareciera en Barcelona, influenciado por la Europa contemporánea, y no en otro lugar de la España patriarcal y letárgica. La versión catalana de las tendencias fin-de-siècle cosmopolitas y artísticas combinaba un amplio espectro de influencias ideológicas y estéticas, desde el simbolismo escandinavo hasta el prerrafaelismo, desde Wagner y Nietzsche hasta el impresionismo francés y el estilo de los periódicos populares parisinos.

Autorretrato, «Yo», 1900. Acuarela, lápiz y tinta sobre papel, 9,5 x 8,6 cm. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York

Picasso, quien aún no tenía dieciocho años, había alcanzado el punto de su mayor rebeldía: repudiaba la estética insustancial de la academia y la prosa vulgar del realismo, y naturalmente, se unió a aquellos que se hacían llamar «modernistas», es decir, los artistas y escritores inconformistas, aquellos a los que Sabartés denominó «la élite del pensamiento catalán», quienes se reunían en el café de los artistas Els Quatre Gats. Mucho se ha dicho con respecto a la influencia que el modernismo de Barcelona ejerció en la obra de fines de siglo de Picasso, sobre lo cual Cirlot remarcó: «Es muy útil para los críticos hablar de “influencias” porque les permite explicar algo que no entienden mediante algo que sí comprenden, por lo general de manera completamente errónea, lo que resulta en una confusión total»[14].

En efecto, la cuestión de las influencias temporales de estilo (Ramón Casas, Isidro Nonell, Hermenegildo Angladay Camarasa), que solo tiende a opacar los elementos auténticos y naturales del profundo talento de Picasso, no debería estar presente en estas consideraciones.

El modernismo de esta ciudad sirvió para brindarle al joven Picasso una educación de vanguardia y para liberar su pensamiento artístico de los clichés de las clases académicas. Pero, a su vez, esta universidad vanguardista fue simplemente el cimiento para lo que llegaría a ser.

Picasso, que en 1916 se comparaba con un tenor que alcanza una nota más alta de la que está escrita en la partitura[15], nunca fue esclavo de lo que le atraía; de hecho, él invariablemente comienza donde la influencia termina. Es verdad que durante aquellos años en Barcelona, Picasso se sentía atraído por el «argot» gráfico puesto en práctica por las revistas parisinas contemporáneas (el estilo de Forain y Steinlen, que dibujaban para Gil Blas y La Vie Parisienne (La vida parisina), entre otras). Pero él desarrolló el mismo tipo de estilo penetrante y definido que excluye lo superfluo y que, mediante la combinación de algunas líneas y puntos, logra conferirle una expresión de vida a cualquier personaje o situación. Mucho más tarde, Picasso dijo que todos los retratos buenos eran en esencia caricaturas. Durante su permanencia en Barcelona, dibujó una cantidad de retratos de caricaturas de sus amigos vanguardistas, como si estuviera capturado por el furor de la inspiración gráfica, como si intentara conquistar su modelo, someterlo a su voluntad artística, forzarlo a entrar en los límites de la fórmula gráfica.

De ahí, también, que la característica literaria y narrativa de los periódicos La Coruña y Azul y Blanco, escritos a mano e ilustrados por Pablo, pertenezcan a esta nueva forma modernista.

El bebedor de ajenjo, 1901. Óleo sobre cartón, 67,3 x 52 cm. Colección de la señora Melville Hall, Nueva York

Le Moulin de la Galette, 1900. Óleo sobre lienzo, 88,2 x 115,5 cm. The Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York

Retrato de Jaime Sabartés (Vaso de cerveza), 1901. Óleo sobre lienzo, 82 x 66 cm. Museo Pushkin de Bellas Artes, Moscú

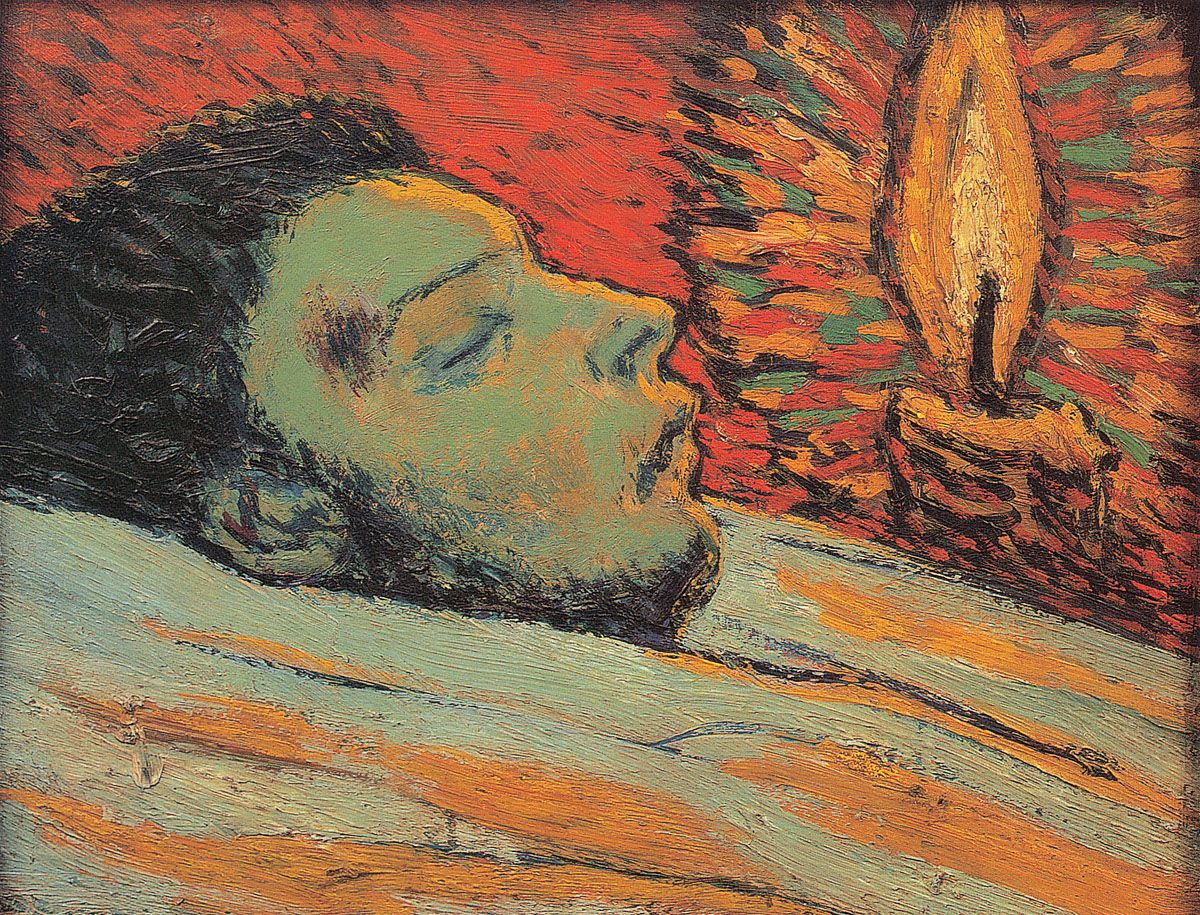

Desde 1899 hasta 1900, los únicos temas que Picasso consideraba dignos de pintar eran aquellos que reflejaban la «verdad final»: lo efímero de la vida humana y lo inevitable de la muerte (El beso de la muerte). La despedida de un difunto, la vigilia sobre el ataúd, la agonía de un lisiado en la cama de un hospital, una escena en la habitación de la muerte o junto a la cama de una mujer que está agonizando: el arrepentimiento de un marido que todo lo hacía mal… un poeta con cabello largo lleno de dolor… un amante sobre sus rodillas… un monje joven y desconsolado. Todas estas eran variantes de un mismo tema (el Museu Picasso en Barcelona tiene no menos de veinticinco de esas obras gráficas y cinco bosquejos pintados).

Para terminar, realizó una gran composición llamada Últimos momentos, que se expuso en Barcelona a comienzos de 1900 y más tarde ese mismo año en París en la Exposición Universal. Luego Picasso volvió a usar el lienzo para la famosa pintura de su período azul La Vie (La vida). La obra anterior solo fue descubierta recientemente gracias a un análisis hecho con rayos X[16]. Todo en Últimos momentos es teórico: el simbolismo morboso, los personajes (el joven sacerdote de pie al lado de la cama de una mujer agonizando) y hasta el estilo, el cual revela la afinidad del artista con la pintura «espiritual» de El Greco, en aquel momento considerado el fundador de la tradición modernista y antiacadémica.

Esta pintura perteneció a Picasso solo en la medida en que él mismo perteneció a este período, el de Maeterlinck, Munch, Ibsen y Carrière. La marcada semejanza entre las obras simbolistas Últimos momentos y Ciencia y caridad, de los días académicos de Picasso no es accidental. A pesar de la preocupación en su juventud por el tema de la muerte, la encarnación casi decadente aquí causa la impresión de un ejercicio abstracto, como muchas de las obras que Picasso produjo en el estilo modernista catalán. La decadencia era ajena a Picasso; inevitablemente la miraba con una ceja levantada de manera irónica, como una manifestación de debilidad y falta de vida.

Picasso pasó demasiado rápido a través del modernismo y, habiéndolo agotado, se encontró a sí mismo en un callejón sin salida, sin futuro. París lo salvó, y luego de solo dos temporadas allí, durante el verano de 1902 le escribió a su amigo francés Max Jacob acerca de lo solo que se había sentido entre sus amigos de Barcelona, «pintores locales» (él mismo subrayó con escepticismo estas palabras en su carta), que escribían «libros muy malos» y pintaban «cuadros idiotas»[17].

Picasso llegó a París en octubre de 1900 y se mudó a un estudio en Montparnasse, en donde permaneció hasta el final del año. Pese a que sus contactos se limitaban a la colonia española y aunque miraba a sus alrededores con ojos de extranjero curioso, Picasso inmediatamente encontró su tema y, sin vacilar, se convirtió en pintor de Montparnasse.

Una carta a dos manos, de Picasso y su amigo inseparable, el artista y poeta Carlos Casagemas, tiene la fecha de su cumpleaños número diecinueve (25 de octubre de 1900). Escrita unos días después de la llegada del pintor a París, registra la vida parisina que llevaban; el dúo le cuenta a un amigo de Barcelona el intenso trabajo que tenían, la intención de exhibir sus pinturas en el Salón y en España, sus idas a los café-conciertos y a los teatros en la noche; ambos describían sus nuevas amistades, las actividades durante su tiempo libre y su estudio. La carta destila buen humor y refleja el embriagante encanto por la vida: «Si ves a Opisso, dile que venga, ya que este es buen lugar para redimir el alma; dile que mande a Gaudí y a la Sagrada Familia al diablo… Aquí hay verdaderos maestros por todos lados»[18].

Vastos salones de exhibición de pinturas en la Exposición Universal; en la sección española, estaban: Últimos momentos de Pablo Ruiz Picasso; la retrospectiva Centenario y decenio del arte francés, muestras fantásticas de pinturas de Ingres y Delacroix, Courbet y los impresionistas, incluso de Cézanne; el gigantesco Louvre con sus inmensos salones llenos de obras maestras y esculturas de civilizaciones antiguas; calles enteras de galerías y negocios mostrando y vendiendo pinturas del nuevo estilo. «Más de sesenta años después», recuerda Pierre Daix, «me contaría su fascinación y lo que había descubierto en aquel entonces. De repente se dio cuenta de los límites y la rigidez de Barcelona. No se lo esperaba»[19]. Estaba asombrado por la abundancia de las impresiones artísticas, por la nueva sensación de libertad, «no tanto en las costumbres», remarcó Daix, «… como en las relaciones humanas»[20].

Los «verdaderos maestros» de Picasso fueron los pintores más adultos de Montmartre; ellos lo ayudaron a descubrir el amplio espectro del tema local: las danzas populares, los café-conciertos con sus estrellas, el mundo atractivo y siniestro de los placeres nocturnos cargado de brillo y del encanto femenino (Forain y Toulouse-Lautrec), pero también la melancolía de todos los días y la nostálgica atmósfera de las pequeñas calles de los suburbios de la ciudad, donde la oscuridad del otoño intensificaba el lastimero sentimiento de soledad (Steinlen, a quien Picasso conocía personalmente, según Cirlot).

Sin embargo, no fue debido a la atracción mística de Zola (la que, según Anatole France, inspiró a Steinlen), ni a un gusto por estilos de vida extravagantes ni al impulso satírico, que Picasso entró en el llamado período de cabaret. Este tema le atrajo porque le ofrecía la posibilidad de expresar la visión de que la vida es un drama y su corazón es el deseo sexual.

Arlequín y su compañera (La saltimbanqui), 1901. Óleo sobre lienzo, 73 x 60 cm. Museo Pushkin de Bellas Artes, Moscú

La corrida de toros (El quite), 1900. Óleo y pastel sobre cartón, 16 x 30 cm. Museo Cau Ferrat, Sitges

Menú de Els Quatre Gats, 1900. Pluma y lápices de colores sobre papel, 22 x 16 cm. Colección privada

Y a pesar de esto, el tratamiento directo, expresivo y austeramente realista de estos temas nos recuerda no tanto a las influencias francesas como al último período de Goya (por ejemplo, la obra Tres de mayo de 1808).

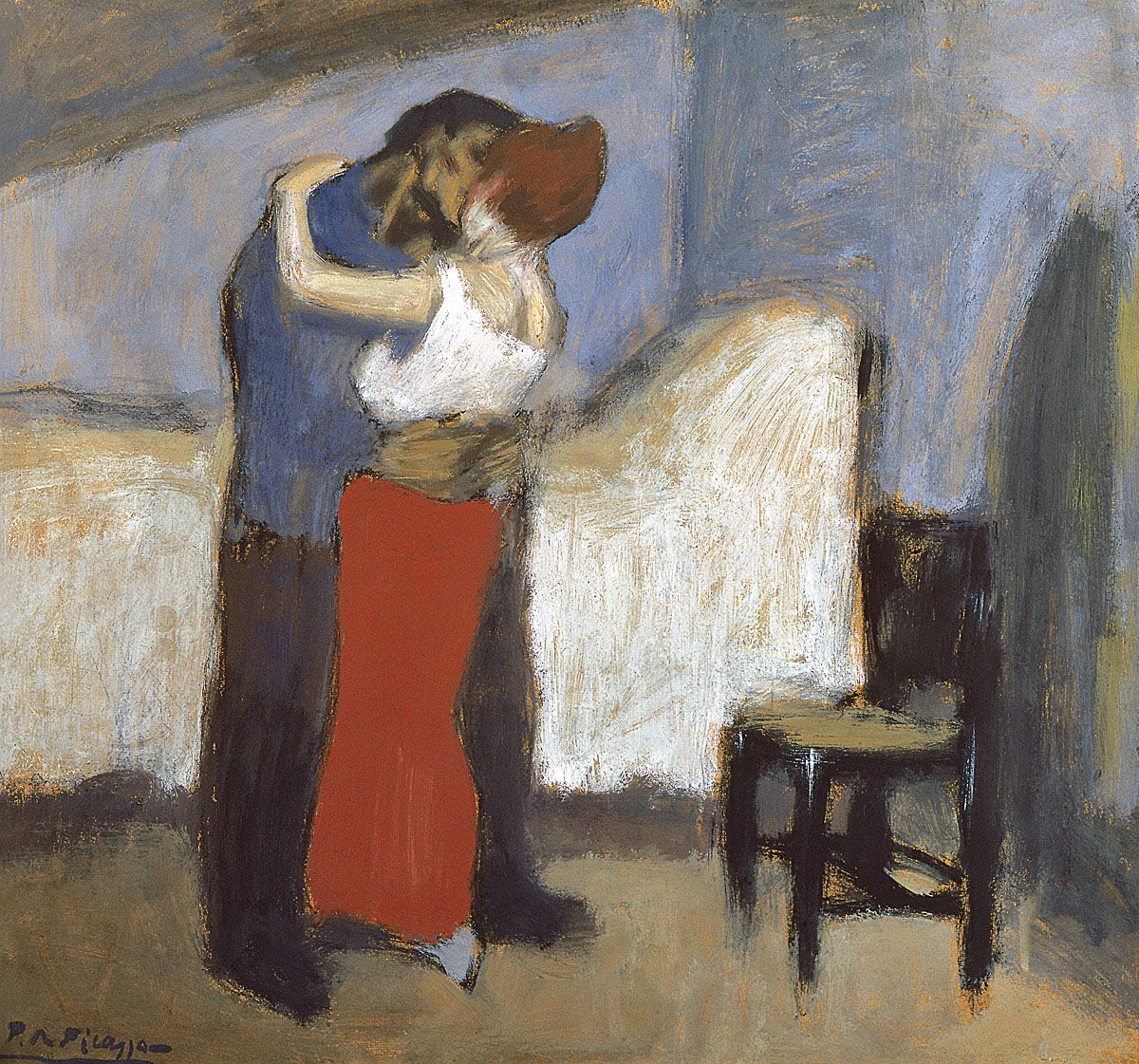

Esto es cierto, sobre todo del lienzo de Moscú El abrazo, el punto máximo del período en París de 1900 y sin duda una de las obras maestras del joven Picasso. Diez años antes de la creación de esta pintura, en 1890, Maurice Denis acuñó lo que se convertiría en un famoso aforismo: «Un cuadro (que antes era un caballo, un desnudo o una anécdota) en esencia es una superficie plana cubierta de colores integrada en un cierto orden»[21].

No obstante, es particularmente difícil tener esto en cuenta con respecto a El abrazo de Picasso, tan ajeno a cualquier consideración estética previa, triunfante lo interno sobre lo externo. Es asombroso contemplar que, como «una superficie plana cubierta de colores integrada en un cierto orden», el cuadro se parece a las obras de los Nabis (quizá no tanto a las de Denis como a las de Vuillard y Bonnard), en cuanto a los colores modestos y silenciosos, los arreglos de silueta y la atmósfera íntima y privada. Pero este exterior sencillo esconde una patética e intensa emoción, algo que por supuesto no corresponde ni a los Nabis ni a Toulouse-Lautrec.

Yakov Tugendhold entendió a la pareja sumida en un abrazo como «un soldado y una mujer»[22], mientras que Phoebe Pool la describió como «un obrero y una prostituta»[23].

Daix interpreta la escena de otra manera: «En casa, después del trabajo, la pareja está otra vez junta, unida en la fogosidad sincera, la sensualidad saludable y la calidez humana»[24].

En efecto, El abrazo no es una reflexión sobre los hábitos de las clases más bajas de la sociedad, sino que habla de un sentimiento tan lírico y profundo que lo hace extremadamente conmovedor.

El pincel audaz y seguro de Picasso rechaza los detalles superfluos, dejando sobre la superficie plana, por decirlo de alguna manera, el polen o aroma de la vida misma, es decir, una imagen de realismo poético supremo. Ese mismo otoño de 1900, en París, el artista produjo otras tres versiones con idéntico motivo: dos de ellas (las que claramente preceden a la tercera) tituladas Los amantes de la calle, y la tercera llamada Abrazo cruel. Esta última, aunque similar en composición y decoración, es antitética del cuadro de Moscú en cuanto a la vulgaridad impactante del tema, la cantidad de detalles de género y el humor sarcástico. La expresión artística de Picasso era de carácter directo y cualquiera que fueran los medios utilizados, siempre correspondía precisamente con sus intenciones.

A los diecinueve años estudió el tema de las relaciones sexuales. Su mente funcionaba en contrastes: a la noche, «Le Moulin de la Galette» se transforma en la venta pública de amor; las mujeres de sus café-conciertos son decorativas tanto como las flores artificiales; los idilios en los bulevares alejados son algo torpes en la ternura de sus fuertes abrazos, y el amor en un humilde ático no es lo mismo que en una habitación casi idéntica a la de una experta sacerdotisa de Venus.

Retrato de Jaime Sabartés, sentado, 1900. Acuarela y carboncillo sobre papel, 50,5 x 33 cm. Museu Picasso, Barcelona

Pedro Mañach, 1901. Óleo sobre lienzo, 105,5 x 70,2 cm. Colección Chester Dale, Galería Nacional de Arte, Washington, D.C

El amor fue también la razón fundamental de la repentina partida del artista —uno se siente tentado a decir huida— de París en diciembre de 1900: el desafortunado romance con su amigo Casagemas. Los estudiosos de las obras de Picasso comenzaron a analizar las circunstancias de este trágico romance cuando se hizo evidente que Picasso produjo pinturas en memoria de Casagemas, tanto en la etapa inicial de su período azul (1901) como en su mayor apogeo (1903). Casagemas, luego de regresar a París y a pesar de los intentos de Picasso de ayudarlo a encontrar la paz bajo el cielo español, se suicida de un disparo en un café en el Boulevard de Clichy en febrero de 1901.

En ese momento, Picasso se encontraba en Madrid, donde se había comprometido con la publicación de una revista llamada Arte Joven, de la cual aparecieron cuatro números en los que pintó escenas de la sociedad y retratos femeninos que resaltaban los rasgos repulsivos de sus modelos: la rapacidad o la indiferencia como las de una muñeca. Daix sostiene que el drama de Casagemas tiene mucho que ver con esto[25].

Este corto período «social» (hasta cierto punto, la reacción de un joven artista a las tentaciones del reconocimiento público) finalizó en la primavera de 1901 cuando Picasso regresó una vez más a París luego de su estadía en Barcelona. Una exposición de sus obras estaba planeada en la galería del reconocido agente de Art Nouveau, Ambroise Vollard.

Durante todo mayo y la primera mitad de junio de 1901, Picasso trabajó arduamente, produciendo dos y hasta tres pinturas por día. «Empezó donde había dejado seis meses antes»[26], excepto que la magnitud del tema parisino era ahora más amplia y su técnica más vanguardista. Picasso no solo pintaba las estrellas de los café-conciertos y las cortesanas del mundo de las prostitutas, sino también escenas urbanas: mujeres vendiendo flores, parejas de la clase alta paseando, multitudes en las carreras, interiores de cafés ordinarios, niños en sus mejores ropas de domingo caminando por los jardines de Luxemburgo, pasajeros en autobuses de dos pisos navegando sobre el Sena y sobre el mar de las plazas parisinas. Utilizó la libertad impresionista de las pinceladas sinuosas, la precisión japonesa de las composiciones de Degas y de los afiches de Toulouse-Lautrec, la vivacidad exaltada e intensificada de los colores de Van Gogh, anunciando la llegada del fauvismo, que solo se manifestó plenamente en 1905.

Pero el llamado prefauvismo de Picasso durante la primavera de 1901 fue, una vez más, de una naturaleza puramente estética, más que subjetiva y psicológica. Como acertadamente consideró Zervos: «Picasso tuvo mucho cuidado de no caer en las excentricidades de Vlaminck, que utilizaba el bermellón y el cobalto para incendiar la Escuela de Bellas Artes. Utilizaba colores puros únicamente para satisfacer su inclinación natural de llegar hasta lo máximo que le permitiera su tensión nerviosa»[27].

Dos figuras de perfil y Cabeza de hombre, estudios, 1901. Témpera al óleo sobre cartón, 41,2 x 57,2 cm. Museo del Hermitage, San Petersburgo

Picasso exhibió más de sesenta y cinco pinturas y dibujos en la exposición de Vollard, abierta el 24 de junio. Algunas habían sido traídas de España, pero la gran mayoría habían sido realizadas en París, con base en pinceladas espontáneas e insistentes y colores frenéticos, contenían temas irritantes y con frecuencia impactantes (no alegres en absoluto, como afirma Daix), característicos del llamado estilo Vollard. Pero a pesar de que la muestra fue un éxito financiero, muchas de las pinturas del estilo Vollard prefauvista se pintarían en un futuro cercano, reflejando así un cambio en el estado de ánimo de los artistas.

«El que aumentó el conocimiento, aumentó el dolor». A modo de respuesta a esas palabras del Eclesiastés, la mirada de Picasso adquirió paulatinamente dimensiones trágicas, resultado de sus experiencias personales, y también como resultado del desarrollo psicológico natural de su período de formación. Este nuevo y pesimista punto de vista, firmemente establecido en el otoño de 1901, quizás explique lo que Daix llamó la «violación de las apariencias materiales»[28].

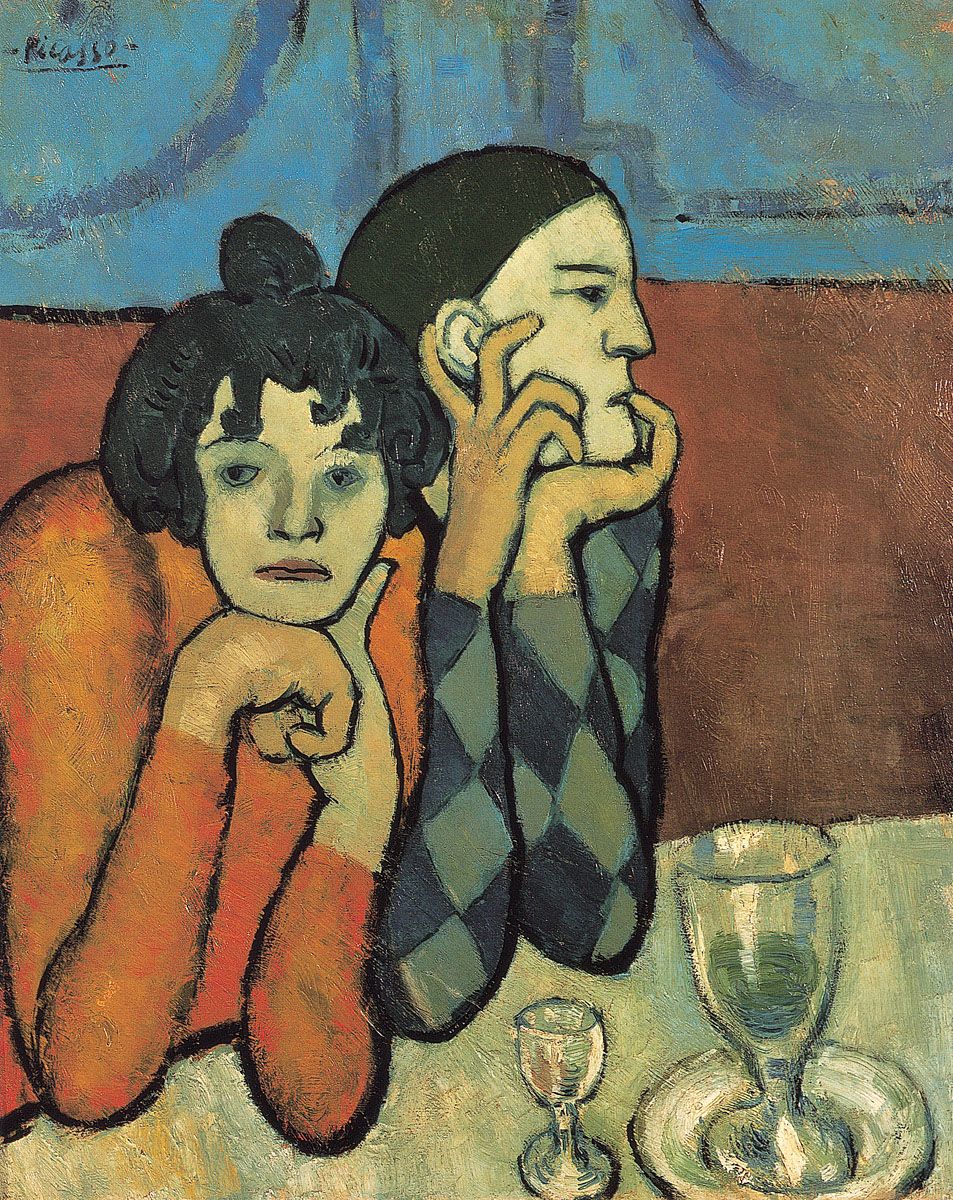

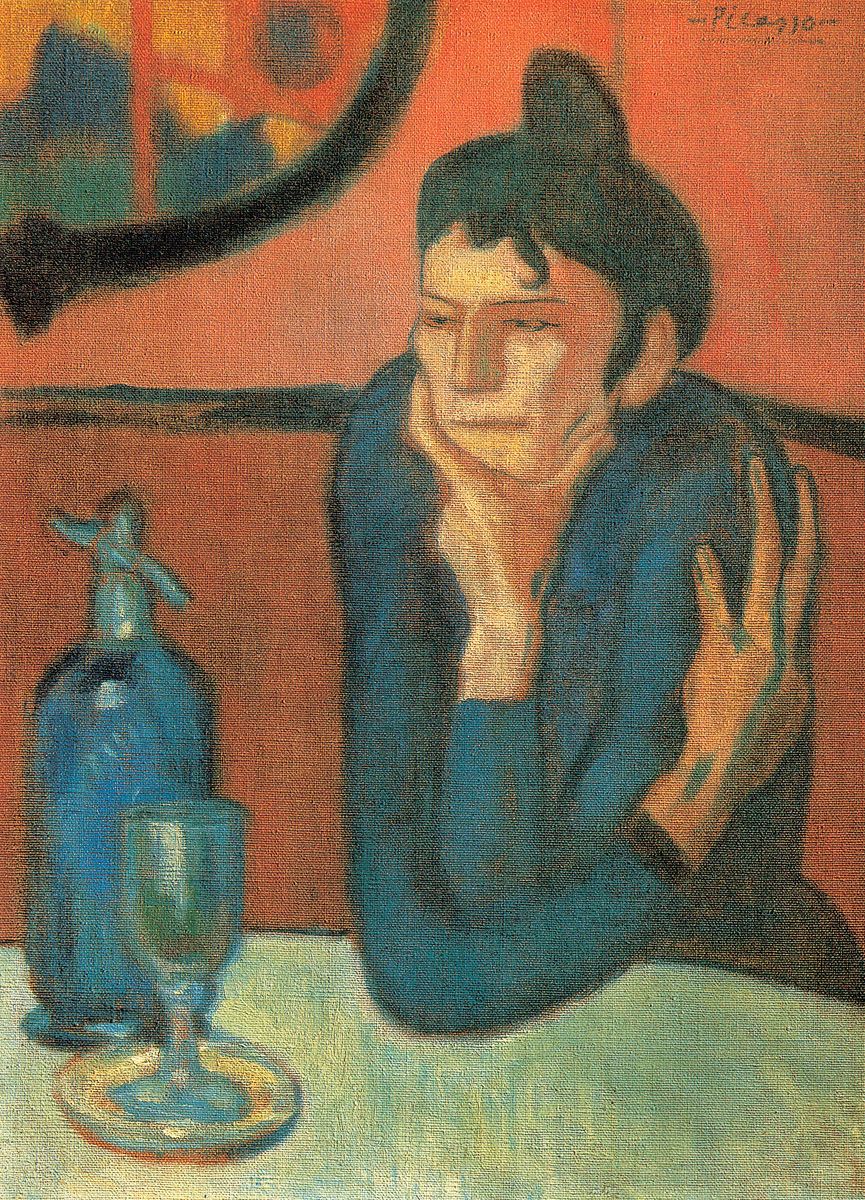

En efecto, el esfuerzo creativo de Picasso ahora se vuelca hacia el arte de imágenes generalizadas y conceptuales: en vez de tomar varios temas del mundo externo trivial, se concentra más en unas pocas imágenes, en su realidad interna subjetiva más que en lo objetivamente concreto. En lugar de responderle a la vida con colores fuertes y espontáneos de estilo fauvista, ahora pinta alegorías algo abstractas colmadas de detalles poéticos y simbólicos, y con una estructura de composición basada en el color y el ritmo. Dos lienzos de ese período, el otoño de 1901, Arlequín y su compañero y El bebedor de ajenjo, tratan los primeros temas favoritos de Picasso: gente en los cafés.

Desde el punto de vista del estilo, a veces se distinguen como ejemplos del llamado período de vitrales (debido a la oscura línea flexible y poderosa que divide los planos principales de colores, algo típico de los obras de ese período).

El estilo de pintura tiene vínculos estéticos muy cercanos con el Art Nouveau (derivado del cloisonismo de Gauguin y de los arabescos de los afiches de Toulouse-Lautrec, algo que Picasso valoraba mucho en aquel momento); sin embargo, es un testimonio poético del predominio del principio intelectual en la obra de Picasso, del pensamiento concentrado y generalizado. Con anterioridad (desde 1899 hasta la primera mitad de 1901), Picasso, mientras representaba una escena en un café en el estilo fin-de-siècle, se sintió atraído por la «fisiología» de la ciudad moderna, por las anormalidades de la existencia actual; ahora, en la segunda mitad de 1901, el aspecto social se ubica en un último plano, que solo sirve para dar lugar al significado simbólico universal de la imagen pintada.

De este modo, en Arlequín y su compañero uno reconoce la realidad concreta y tangible de ese período: se ubica en un café que interpretaba el papel de una especie de agencia de empleo para actores de segunda categoría, un mercado en donde se compraban y vendían dichos actores.

En la novela escrita sobre sus vidas por Yvette Guilbert, la famosa estrella del café-concierto inmortalizada por Toulouse-Lautrec, hay una descripción de uno de estos cafés y sus clientes, que concuerda perfectamente con los personajes de la pintura de Picasso: «Aquellos felices cómicos sin empleo, aquellos bromistas en las calles, aquellos cantantes, declamadores y bailarines excéntricos, todos aquellos que durante las noches, bajo las luces, quizá mañana, en algún lugar descuidado, compartirán la risa y la alegría con un público que los cree felices y los envidia… Y ellos vienen aquí todos los días, al Chartreuse, en busca de algún contrato, con los ojos abiertos buscando al agente que entrará en el lugar… en busca de… un experto en monólogos o un cantante.

Y también están las mujeres.

¡Pobres muchachas!

Lívidas en la crueldad del día radiante, con una sonrisa obligatoria, fugaces o paralizadas, enrojecidas o con un color violeta, empalidecidas por el cosmético de mala calidad, con sus párpados azules, sus ojos delineados por un lápiz negro, ellas también, paradas en la vereda, atentas al gusto del empresario del espectáculo, que tendrá la bondad de utilizar lo que queda de una juventud casi terminada y una voz que se está desvaneciendo»[29].

Pero el café de Picasso no tiene nombre, es un refugio para los que no tienen hogar. Arlequín, ese gimnasta artístico y ansioso con la cara de un trágico Pierrot pintada de blanco, y su compañero, cuya cara es como la de un fantasma o como la máscara de un Noh japonés, de alguna manera no son personas, sino el alma bohemia dividida y avivada por la banalidad de la «commedia della vita» (comedia de la vida). Ciertos intelectuales contemporáneos encuentran una similitud entre el primer personaje de la comedia italiana de Picasso y la poesía simbólica de los últimos años de Verlaine[30].

Pero en términos generales, la propia expresión artística de Picasso estaba entonces sujeta a un principio poético: los ojos leen el cuadro como un poema, sumergiéndose en las emociones y en la asociación simbólica de los colores, captando el significado de las congruencias, encantados por el juego de líneas que riman, como los colores de la pintura: limpios de la prosa de todos los días y dotados de una música emocionante.

Gustave Coquiot, 1901. Óleo sobre lienzo, 100 x 81 cm. Musée National d’Art Moderne, Centre Georges-Pompidou, París

Sin embargo, no hay nada accidental en la gran copa de ajenjo sin terminar que está sobre la mesa del Arlequín: el licor amargo y de un color verde claro es una alegoría de las penas de la vida, testimonio adicional de la maldición de Arlequín del artista.

Durante este período, a Picasso le preocupaba la idea del poeta o artista maldito. Coincidía con su ideal de arte auténtico, con París, con lo contemporáneo, con su propia vida. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec eran todos malditos, algo inseparable de la vida bohemia y del alcohol. Picasso, una vez realizada esta pintura, tropezó con la idea del alcohol, primero como medio para reemplazar la banalidad del entorno de todos los días con uno diferente, interno y espiritual; segundo como imitación, en su calidad de ardiente, del arte y de la poesía de los artistas malditos (Apollinaire, quien tenía un vínculo espiritual con Picasso, tituló su primer libro de poemas, publicado en 1913, Alcools [Alcoholes]), y tercero como un elixir de sabiduría, pero también de melancolía mortal.

En este sentido, El bebedor de ajenjo es una expresión incluso más pura: ambas son ideas en forma poética, en las que las palabras son pocas pero los pensamientos vuelan libremente hasta trascender el mero tema de la pintura. Aquí los colores son crudos y escasos como un cilicio, pero no son prosaicos; el ojo de la mente ve a través del azul empañado, del rojo silencioso, del amarillo pálido, y adivina su noble esencia: azur, carmesí, dorado. Lo visible en la pintura es una alegoría que impresiona al espectador con su propio aspecto simbólico y universal: el ajenjo verde representa amargura y dolor; el espejo sobre la pared, la pantalla simbólica del mundo interior de la mujer reflejan indefinidas manchas de color (sus pensamientos); esta, sumida por el ajenjo en el entumecimiento, las alucinaciones y la depresión, se sienta en una posición encorvada y torcida, lo que nos hace recordar una gárgola de Notre Dame; no se parece tanto a una mujer ebria y solitaria en algún bar abandonado de París, sino a la expresión de la maldición del mundo y su cualidad alquímica (el amargo elixir verde que brilla en el fondo de la copa).

En términos formales, Arlequín y su compañero y El bebedor de ajenjo continúan la línea de Gauguin, pero sentimental e ideológicamente siguen a Van Gogh, quien consideró su Café nocturno como un lugar horrible, «un lugar donde uno puede perecer, volverse loco, cometer un delito»[31].

En términos generales, uno ve el predominio de la forma en la composición y los temas sentimentales que Daix definió como dos de los tres aspectos fundamentales del nuevo estilo que estaba madurando en Picasso durante la segunda mitad de 1901[32]. El tercero, el empleo del azul monocromático que le proporcionó un nombre a este estilo: período azul, el cual se manifestó a finales de 1901 y que duró hasta los últimos días de 1904.