Su vida

Gustave Geffroy, amigo y biógrafo de Claude Monet, incluyó dos retratos del artista en su monografía. El primer retrato, pintado por un artista poco reconocido, muestra a Monet de dieciocho años de edad. Se ve a un muchacho joven, de cabello oscuro y camiseta a rayas, a horcajadas sobre una silla, y con los brazos cruzados a la espalda. Esta pose sugiere un carácter vivaz e impulsivo; su rostro, enmarcado por el cabello hasta los hombros, revela una mirada intranquila pero a la vez la fuerza y voluntad de una boca y un mentón vigoroso. Geffroy abre la segunda parte de su libro con una fotografía de Monet de ochenta y dos años de edad. Es un hombre viejo y robusto, de abundante barba cana, calmado y sabio, que posa seguro de sí mismo, sentado con las piernas separadas. Monet conoce el valor de las cosas y cree únicamente en el eterno poder del arte. No es fortuito que hubiera escogido posar con la paleta en la mano frente a un panel tomado de su serie de Nenúfares. Han sobrevivido muchos retratos de Monet: autorretratos, retratos que hicieron amigos suyos (Manet y Renoir, entre otros), fotografías de Carjat y Nadar, y todos ellos muestran diferentes momentos de su vida. También conocemos varias descripciones literarias acerca de la apariencia física de Monet, sobre todo de épocas posteriores a su público reconocimiento por parte de críticos de arte y periodistas.

¿Cómo percibimos entonces la figura de Monet? Si observamos una fotografía suya de la década de 1870, podemos apreciar a un hombre ya maduro, que ostenta una espesa y oscura barba, con la frente apenas oculta tras el cabello corto.

La expresión de sus ojos marrones es abiertamente vivaz y de su rostro emana seguridad personal y vitalidad. Éste es Monet en la época de su lucha a brazo partido por los nuevos ideales estéticos. Veamos ahora su autorretrato con boina, de 1886, año en que Geffroy lo conoció en la isla de Belle-Ile, al sur de la costa británica. “A primera vista”, recuerda el biógrafo, “por su indumentaria de marinero, lo habría confundido con uno de ellos; de hecho, usaba botas, chaqueta y gorro para protegerse de la brisa marina y la lluvia”. Pocos renglones después, Geffroy escribe: “Era un hombre robusto, en jersey y boina, de barba enmarañada y con una brillante mirada que de inmediato me cautivó”.[1]

En 1919, Fernand Léger visitó a Monet en su casa en Giverny, en las afueras de París, donde el pintor vivía casi como un ermitaño. Léger lo describe como “todo un caballero, aunque ligeramente bajito, con sombrero de paja y traje de tres piezas gris claro, de corte inglés… De rostro sonrosado, larga barba blanca y ojillos brillantes y alegres, quizá con un leve asomo de desconfianza…”[2]

Tanto las descripciones literarias como los retratos en pintura presentan a Monet como un hombre voluble e impaciente, que transmitía audacia e insolencia, o que podía parecer, sobre todo al final de su vida, apacible y confiado. Aquellos que se referían a él como una persona calmada y comedida se basaban únicamente en su apariencia externa, pues sus amigos de juventud, como Bazille, Renoir, Cézanne y Manet, y visitantes asiduos, encabezados por Gustave Geffroy, Octave Mirbeau y George Clemenceau, fueron testigos cercanos de sus crisis de insatisfacción y de su temperamento gruñón e inseguro. La irritación y el descontento gradual de sí mismo desembocaban en furias elementales e incontroladas en las que destrozaba docenas de lienzos y cuadros, e incluso quemaba algunos de ellos. El marchante de arte Paul Durand-Ruel, con quien Monet tenía obligaciones contractuales, recibía del pintor permanentes cartas de prórroga sobre exposiciones previamente acordadas, argumentando que “no sólo había rasgado sino que había despedazado por completo” los estudios que había empezado, pues necesitaba hacerles modificaciones sustanciales con el fin de quedar completamente satisfecho, o que los resultados finales eran “desproporcionados con respecto al esfuerzo invertido”, que “estaba de mal humor” o que era “un bueno para nada”.[3]

Monet era capaz de mostrar gran valor cívico pero también se descorazonaba con facilidad y podía ser asaz inconsistente. Junto con el pintor Eugène Boudin, en 1872, visitó en prisión a su ídolo de juventud, Gustave Courbet, y, aunque en sí mismo este hecho podía ser irrelevante, resultaba especialmente noble y valiente de parte de Monet, por las candentes ideas que lideraba el comunero Courbet. Por otro lado, en 1889 se opuso a la venta de Olimpia, obra maestra de Edouard Manet, al artista estadounidense John Singer Sargent, con el fin de evitar que esta obra saliera de Francia. Con este mismo propósito, propuso reunir dinero suficiente para que el Museo del Louvre pudiera adquirirla. En la década de 1890 apoyó a Dreyfus en su polémico caso y expresó en público su admiración por la valentía de Émile Zola. En el seno de su hogar también manifestó sus dones de generosidad y entrega al aceptar como “sus hijos” a los cinco vástagos de su segunda esposa, con quien contrajo matrimonio luego de enviudar de su primera mujer.

No obstante, Monet tenía otra faceta de su personalidad. A finales de la década de 1860, presa de una gran miseria económica y de falta de reconocimiento de su obra, abandonó en varias ocasiones a su primera esposa, Camille, y a su hijo Jean, aún pequeño. Sumido en ataques de desesperación, solía escapar a cualquier parte para dejar atrás el ambiente que para él representaba el fracaso personal y profesional. En una ocasión, quiso incluso quitarse la vida. De igual manera, difícilmente se pueden justificar las reacciones de Monet frente a los impresionistas cuando, tratando de seguir los pasos de Renoir, rompió su “alianza sagrada” con ellos y se rehusó a participar en la quinta, sexta y octava exposiciónes colectivas. Cuando Degas supo de la negativa de Monet de participar en la exposición de los impresionistas en 1880, acertó al acusarlo de hacerse una propaganda personal desleal. Por otra parte, la hostilidad de Monet frente a Paul Gauguin no tenía ninguna carta de presentación. Todos estos son claros ejemplos del carácter contradictorio de Monet.

El lector podría preguntarse el porqué de exponer tan poco loables características de la personalidad de Monet, máxime si se trata de exaltar sus defectos; sin embargo, sería delicado dividir una personalidad tan compleja en dos partes: una, la del hombre común y corriente, con un destino lleno de altibajos, y otra, la del pintor que labró su nombre en letras doradas en la historia del arte. Las obras maestras no han sido creadas por individuos ideales y, si bien la comprensión de la personalidad de sus autores no explica por completo estas obras, al menos puede dar cuenta en gran medida de las circunstancias que rodearon su creación. Para dilucidar con más claridad el proceso creativo de Monet y su actitud hacia su trabajo, es indispensable tener en cuenta sus repentinos cambios de humor, su permanente insatisfacción personal, sus decisiones impulsivas, su emotividad tormentosa, la frialdad de su método, la conciencia de sí mismo como parte de una personalidad con las preocupaciones propias de cada edad, que se oponía a un individualismo extremo.

Claude-Oscar Monet nació el 14 de noviembre de 1840, pero todos sus recuerdos de infancia y adolescencia están ligados a Le Havre, pueblo adonde se mudó su familia hacia 1845. El ambiente donde creció no proporcionaba el menor estímulo para el estudio de las bellas artes: su padre tenía una tienda de víveres e hizo oídos sordos a los deseos de su hijo de convertirse en artista. Además, Le Havre se enorgullecía de no tener museos, ni galerías de arte, mucho menos una academia de bellas artes.

Poseedor de un enorme talento innato, el niño tuvo que conformarse con el consejo de su tía, quien pintaba como pasatiempo personal, y de las instrucciones de su profesor escolar. El evento más significativo para el joven Monet fue conocer al artista Eugène Boudin en Normandía.

Fue justamente Boudin quien disuadió a Monet de desperdiciar su talento en las caricaturas que lo llevaron a un éxito inicial, para profundizar más en la exploración de pinturas paisajísticas. Boudin exhortó a Monet para que estudiara con detenimiento el cielo, el mar, la gente, los animales, las casas, los árboles… todo ello bajo el influjo de la luz y al aire libre. Decía que: “Todo lo que se puede pintar directamente en el lugar al que pertenece tiene más fuerza, poder y certeza sensoriales, cualidades que uno no encuentra en un estudio cerrado”, y agregó: “Máxime si el cuadro forma parte de un todo y no es un elemento aislado en sí mismo”.[4] Estas palabras bien podrían servir como epígrafe para la obra de Monet.

2. Remolque de bote en Honfleur, 1864, Memorial Art Gallery of the University of Rochester, Nueva York.

4. Camino en Chailley en el bosque de Fontainebleau, 1865. Ordrupgaarsamligen, Charlottenlund-Copenhage.

El posterior desarrollo de Monet tuvo lugar en París y luego en Normandía, en compañía de otros artistas. Su formación fue común a la de otros aprendices de su generación y, sin embargo, sus resultados tenían una impronta personal única. Casi todos los artistas jóvenes de provincia que llegaban a la capital quedaban totalmente deslumbrados con la magnificencia de la colección de cuadros del Louvre. A pesar de que a un artista como Jean-François Millet París le resultara una ciudad tan ajena, fue justamente el Louvre el que lo hizo desistir de volver a Normandía. Aunque Courbet, que venía de Franche-Comté, declarara con desparpajo que no tenía la menor influencia de los museos parisienses de arte, la colección de cuadros españoles del Louvre le causó una profunda impresión. Incluso Manet y Degas, a pesar de conocer París desde temprana edad, jamás dejaron de reverenciar a los pintores clásicos ni de estudiar a los viejos maestros. De hecho, cada que viajaban al exterior tenían como prioridad la visita a los museos locales, no como turistas sino como aplicados estudiantes, siempre a la caza de grandes maestros. Monet, en cambio, prefería estudiar exposiciones actuales y frecuentar artistas contemporáneos. Sus cartas constituyen una evidencia inapelable de que el contacto con la vida y la naturaleza que lo rodeaba lo emocionaban más que el estudio de los viejos maestros. Nos preguntamos entonces qué es lo que sensibiliza a Monet en su primer viaje a París en 1859. Encontramos una exhaustiva respuesta a esta inquietud en la correspondencia que intercambió con Boudin, luego de su primera visita al Salón. El joven provinciano se pasea indiferente frente a las pinturas religiosas e históricas de Boulanger, Gérôme, Baudry y Gigoux; la representación de batallas de la Campaña de Crimea no lo atrae del todo, e incluso Delacroix, con obras como El ascenso al calvario, San Sebastián, Ovidio, El rapto de Rebeca y otras de temática similar, no le merecen la menor atención. Por otro lado, Corot se le antoja “bueno”, Rousseau “muy bueno”, Daubigny “hermosísimo” y Troyon es “magnífico”. De hecho, acudió a este pintor de animales y paisajes, cuyos consejos habían sido de gran utilidad para Boudin en su formación. Troyon le dio recomendaciones a Monet, que a su vez transmitió a Boudin: debía aprender a dibujar figuras, hacer copias en el Louvre y entrar en un taller de buena reputación, como el de Thomas Couture.[5]

El Salón de 1856 no incluyó cuadros de Courbet, el exponente más reconocido del realismo, y el jurado rechazó La muerte y el leñador, de Millet, obra que Monet pudo apreciar después, en 1860, y que calificó de “buena”, mientras que unos lienzos de Courbet le parecieron “geniales”. En el mismo año, Monet descubrió las marinas de Johan Barthold Jongkind, alemán afrancesado de quien declaró que era "el único buen pintor de marinas”.[6]

Monet identificó de inmediato a quienes podrían ser sus guías en patrones artísticos. En primera instancia, estaban los paisajistas de la Escuela de Barbizon, quienes se enfocaron en sus paisajes nativos. En segundo lugar, Millet y Courbet, que habían vuelto a la temática del trabajo y las vidas de la gente sencilla. Por último, Boudin y Jongkind, que trajeron al paisaje la frescura e inmediatez que les faltaban a las obras de la generación anterior en la Escuela de Barbizon. Monet iba a pintar codo a codo con varios de estos maestros (Boudin, Jongkind, Courbet y Whistler); la oportunidad de verlos trabajar le proporcionaría invaluable instrucción práctica.

Aunque Monet no tuvo en consideración a su maestro reciente, Charles Gleyre, cuyo taller frecuentó en 1862, su estadía no significó en ninguna medida una pérdida de tiempo, ya que desarrolló con eficacia habilidades técnicas en ese periodo. Más aún, Gleyre, aunque se consideraba defensor del sistema de enseñanza tradicional, permitía a sus alumnos cierta libertad y nunca intentó limitar entusiasmos en cuanto a la pintura de paisajes se refería. Sin embargo, el hecho más sobresaliente del periodo de Monet en el taller de Gleyre fue el inicio de la amistad con Bazille, Renoir y Sisley.

Sabemos que Monet ya conocía a Pissarro, y por lo tanto podemos afirmar que, desde sus inicios, la carrera profesional de Monet estaba marcada por el destino, al juntarlo con quienes serían sus colegas y amigos en los años venideros.

Durante los primeros años de la década de 1860 estos jóvenes pintores todavía buscaban algo que los identificara, sin saber hacia dónde los llevaría su rechazo por lo académico. No obstante, se sentían llenos de ánimo por continuar los pasos de quienes luchaban por nuevos ideales. Desde el comienzo se sintieron atraídos por Courbet, a quien Monet llamaba “el gigante ingenuo”, pero a finales de la misma década empezaron a dirigir sus preferencias por Manet, cuyo pupilo, Berthe Morisot, se incorporó al círculo. Manet, miembro de la refinada sociedad parisiense, estaba en perfecta antítesis con el provincianismo escandaloso de Courbet, y se convirtió en una de las figuras centrales del arte en esos tiempos. Manet luchó con coherencia por un verdadero arte para la vida, posición que ganó numerosos adeptos entre los artistas jóvenes que anhelaban nuevas formas de expresión. Esto provocó la abierta hostilidad por parte de la crítica oficial y del jurado del Salón. Son bien conocidas las principales fases de esta lucha: Desayuno en la hierba, en la exposición del Salón de los Rechazados en 1863; Olimpia, en el Salón de 1865, y el pabellón privado que construyó en la Exposición Universal de 1867. Al final de esta década, Manet era el líder reconocido del grupo de artistas y críticos de Batignolle, quienes se daban cita en el Café Guerbois, adonde también acudían Degas, Fantin-Latour, Guillaumin, Duranty, Zola y Pissarro, y los amigos del taller de Gleyre. Manet y Monet conocían cada uno la obra del otro mucho antes de que los presentaran en persona. Aunque al comienzo Manet miró con cautela los experimentos de Monet, se interesó muy pronto por su obra y empezó a seguir su desarrollo con atención. Hasta donde Monet sabía, no estaba imitando a Manet sino que se embebía de su espíritu inquisitivo para adquirir el ímpetu liberador de todas sus potencialidades represadas. En este proceso, gracias al intercambio activo de ideas, también recibió influencias de Bazille, Renoir, Sisley y Pissarro. Discusiones, polémicas y, sobre todo, el trabajo en conjunto, contribuyeron a afinar las habilidades de cada uno y a facilitar la gestación de los principios comunes a todos.

En la década de 1860 Monet todavía no había delineado su temática, pero estaba seguro de no querer incursionar en tópicos históricos, literarios o exóticos. Su prioridad era servir a la verdad y estar al paso con los tiempos. Sólo dudó en cuanto a dedicarse a los paisajes o a las escenas figurativas.

Como muchos artistas de su generación, Monet no mostró ningún interés en abordar los problemas sociales de su época. Para cuando la generación de Monet hizo su aparición en el escenario artístico, las esperanzas de la revolución de 1848 estaban hechas añicos. Regía ya el inquebrantable régimen del Segundo Imperio, en cabeza de Napoleón III, respaldado por una burguesía sedienta de riqueza y lujos. Algunos artistas anhelaban sólo apartarse del Imperio poco a poco, al menos espiritual y moralmente. Las fuerzas de oposición, que se destacaron en la Comuna de París y en la Tercera República, despertaron escaso interés en Monet, quien se encontraba inmerso en cuestiones artísticas. Sus sentimientos democráticos, en contraste con los de Pissarro, no suponían ningún compromiso personal en las luchas de la nación.

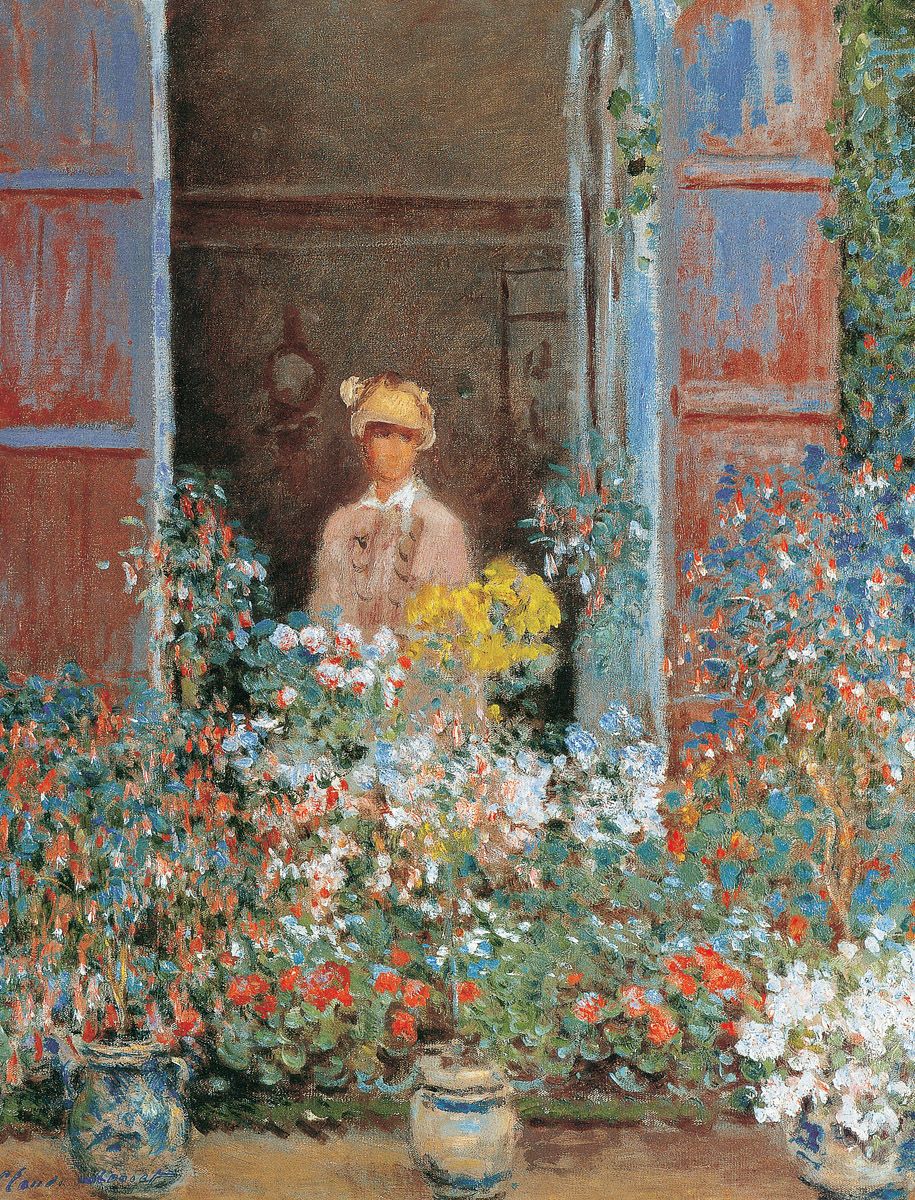

En consecuencia, la pintura de género de Monet, inspirada en escenas de la vida cotidiana tratadas desde un punto de vista realista, desempeñó un papel importante en la primera etapa, aunque no tocaba temas sociales álgidos, como los cuadros de Honoré Daumier o Gustave Courbet. La pintura figurativa de Monet se limitaba estrictamente a la representación de familiares o personas allegadas a su círculo más íntimo: retrató a Camille con un vestido verde a rayas y chaqueta de piel en Camille o La dama del vestido verde (1866, Kunsthalle, Bremen; W., I, 65), de nuevo a Camille y a su hijo Jean en una escena familiar, El almuerzo (1868, Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt del Main; W., I, 132), y a la hermana del artista Bazille, en el jardín de Ville-d’Avray Mujeres en el jardín (1866, Museo de Orsay, París; W., I, 67). Otros dos cuadros de Monet, expuestos en los museos rusos en la década de 1860, son Desayuno en la hierba (1866, Museo Pushkin de Bellas Artes, Moscú; W., I, 62) y Mujer en el jardín (1867, Ermitage, Leningrado; W., I, 68), cuadros que comparten la misma temática. El primero representa a un grupo de amigos en una merienda en el campo. Entre ellos están Camille y los artistas Frédéric Bazille y Albert Lambron. En el segundo cuadro figura una prima de Monet, Jeanne-Marguerite Lecadre, en el jardín de Sainte-Adresse. Estos cuadros sugieren que la esencia del talento de Monet reside en la exaltación de lo íntimo y de lo cotidiano, y en la habilidad para reconocer su belleza y poesía. Sin embargo, Monet transmite estos sentimientos de manera más profunda, delicada y variada en el paisaje; la figura humana resulta de escaso interés para Monet. No hay la menor curiosidad por el mundo interior del hombre o la complejidad de las relaciones humanas. Monet tiende a acentuar la interacción entre el hombre y el entorno de la naturaleza que lo rodea. Si es una escena al aire libre, se resalta el juego de tonos de la luz en los vestidos o incluso en la indumentaria misma, como en el retrato de Madame Gaudibert (1868, Museo de Orsay, París; W., I, 121), más que el rostro de la persona. De igual modo, los rasgos particulares de un modelo, sus características individuales, no despiertan la menor inspiración en Monet; vemos cómo en su Desayuno en la hierba, el artista repite la figura de Bazille cuatro veces. Enfatiza el interés en él no por sí mismo, sino como uno de los elementos de la composición. Hacia comienzos de la década de 1870 Monet tenía clara conciencia de que sus creaciones figurativas eran cada vez menos frecuentes en su obra y de que dedicaba todo su esfuerzo al paisaje. Sin embargo, estos intentos iniciales de la pintura figurativa beneficiarían a Monet en el futuro, ya que incluiría personas en la mayoría de sus paisajes (campos, caminos, jardines y botes), elemento indispensable para mostrar el mundo cambiante, sin el cual la armonía se trastornaría. El hombre no sería en esa etapa un tema primario, ni siquiera secundario, sino un elemento más. Monet parece volver al concepto del hombre y la naturaleza presente en los paisajes heroicos de Poussin, aunque en las obras de los clasicistas ambos elementos eran objeto de reflexión por parte de la razón, mientras que en Monet lo son de las leyes de la naturaleza.

Otro aspecto importante en los paisajes de Monet de las décadas de 1860 y 1870 es que eran más humanos que sus cuadros figurativos. Esto se debe a que no sólo representaban facetas de la naturaleza familiar al ser humano sino que lo hacía a través de los ojos de un ser común y corriente, capaz de transmitir con su mirada el universo de sus sentimientos. Cada paisaje de Monet es una revelación, un milagro de la pintura; con seguridad todo aquel que posea una mínima sensibilidad a la belleza del entorno habrá experimentado alguna vez en su vida esa sensación asombrosa cuando, en un instante de iluminación, ve una súbita transformación del mundo que siempre se le ha presentado tan familiar. Se necesita poco, en verdad, para que esto suceda: un rayo de sol, una ráfaga de viento, un atardecer brumoso… y Monet, en su auténtica creatividad artística, experimentaba esas sensaciones constantemente. Los temas de los paisajes iniciales son los mismos en toda su obra. Le gustaba pintar el agua, en especial las orillas del mar que estaban cerca de Le Havre, Trouville y Honfleur, y el río Sena. Dibujó paisajes de París, temas de jardín y caminos rurales. En cambio, las arboledas con claros y construcciones en primer plano eran un tributo al pasado, un vínculo al grupo de Barbizon y a Courbet, al menos en la elección del tema. De hecho, en cuanto a la técnica pictórica se refiere, Monet todavía no había superado la influencia de Courbet y de los pintores de Barbizon. Aún delineaba con pinceladas gruesas, aunque los bocetos mismos hubieran sido pintados con trazos más delicados. El interés particular de Monet por la reproducción en el lienzo del efecto de la luz en las cosas es un rasgo inequívoco. Pero incluso en este aspecto, al comienzo no avanzó más allá que cualquiera de sus predecesores, en particular Boudin y Jongkind; Monet usa pequeños parches de color para dar la idea de la vibración de la luz, pero sólo se constituyen en excepciones a la tendencia general. Y, aunque en cierta medida recorría un camino predeterminado, Monet sorprendía con su originalidad. Ningún artista joven descubre su personalidad creativa en una fase inicial; algunos necesitan años para encontrarse, atrapados y subyugados como están, con la tradición, que los conduce irrevocablemente a la insatisfacción, y Monet no era una excepción. En una ocasión siguió el consejo de Gustave Courbet de hacer alteraciones técnicas en su arte, pero no satisfecho con el resultado, abandonó el proyecto y, a la postre, destrozó el lienzo. Sin embargo, aunque Monet compartía ciertos aspectos con algunos colegas mayores, no coincidía con ninguno de ellos a cabalidad. La solidez de las formas naturales, presente en sus paisajes iniciales y que nos recuerdan a Rousseau o a Courbet, no obstante está atenuada. La masa se representa con menos contraste. Comparado con las marinas de Jongkind, todavía con la influencia de la exageración romántica, las de Monet son sencillas y calmadas. Parece que el joven Monet era más proclive a desarrollar sus propios medios de expresión a partir de la naturaleza misma que con base en la imitación de otros pintores. Para Monet, como para cualquier artista principiante, era muy agudo el problema de lo que esperaba el público, “su” espectador. Desde el comienzo, su oficio era su único medio de subsistencia y debía vender sus cuadros para vivir. No importaba cuán creativo e independiente podía ser un artista, o cuán audaces sus ideas, la única forma que tenía para lograr la atención era exponer en el Salón oficial. El Salón de los Rechazados, antítesis del Salón oficial, no tuvo sucesor en 1863, durante el Segundo Imperio y, por supuesto, ningún pintor que estuviera comenzando su carrera habría podido disponer una exposición individual, como lo había hecho Courbet en 1855 y 1867. Además, aquello requería un gran valor y era una verdadera rareza, sin hablar de que se necesitaba un número significativo de obras y suficientes medios financieros para emprender tal hazaña. Ya que Monet no había obtenido éxito alguno en la década de 1860, el Salón oficial era su única opción.

En 1865 hizo su primer intento por exponer en el Salón cuando sometió a consideración de los jueces dos paisajes: Desembocadura del río Sena en Honfleur (Fundación Norton Simon, Los Ángeles; W., I, 51) y Puente en La Hève (Museo de Arte Kimbell, Fort Worth, Texas; W., I, 39). Ambos fueron aceptados y varios de los críticos, incluido el implacable Paul Mantz, fueron benevolentes. La misma situación se repitió en 1866, aunque esta vez la atención de los críticos no se centró en el paisaje Camino a Chailly en bosque de Fontainebleau (W., I, 19), sino en un retrato que se inscribía dentro de la pintura de género, Camille o La dama del vestido verde. Los defensores del realismo, Thoré-Bürger y Castagnary, junto con Zola, noveles críticos de arte, debieron admitir con unanimidad el mérito del cuadro. Monet podía considerarse con suerte: la fortuna le sonreía.

No obstante, al año siguiente sufrió un revés. El jurado admitió sólo uno de sus paisajes, pero éste era un altibajo común entre los jóvenes pintores del siglo XIX. Al comienzo aprobaban sus cuadros en vista de que no se percibían mayores rasgos de osadía, y el jurado hacía gala de su liberalismo. Luego, a medida que la individualidad creativa del pintor y su visión no tradicional del mundo se tornaban evidentes, el jurado subía la guardia. Ése fue el destino de Rousseau, Courbet, Manet y otros, pero el impulsivo Monet acusó más dolorosamente sus fracasos, aunque el hecho de que compartiera su infortunio con sus amigos le proporcionó algo de consuelo. A final de la década de 1860 y comienzos de la de 1870 fue una etapa de extrema importancia en la carrera de Monet. Las obras de este periodo revelan el inicio de un maestro independiente e innovador. Por desgracia, pocas personas se dieron cuenta de sus logros, ya que todos los intentos de Monet por exponer oficialmente, bien fuera en la Royal Academy de Londres en 1871 o en los Salones de París de 1872 y 1873, resultaron infructuosos. Muchos eruditos de arte atribuyen a las visitas de Monet a Inglaterra y Holanda en 1871 una profunda influencia en su obra, por el contacto directo con las obras de Constable y Turner. No cabe duda de que la pintura paisajísticas inglesa, en cabeza de estos dos representantes, superaba los alcances de los paisajistas del resto de Europa continental.

Con una audacia inédita entre sus contemporáneos, Constable se emfocó en la observación de los fenómenos naturales y el estudio de la luz. La libertad y frescura de sus bocetos, aspectos que por lo general se conservaron en sus cuadros terminados, son todavía hoy asombrosos. Así como Turner, Monet hablaría luego de la notable influencia del pintor inglés en su obra, a la vez que tomaba distancia de la hipérbole romántica de Turner, pues le resultaba profundamente ajena.

Sin negar la influencia de la escuela inglesa en la obra de Monet, su importancia no debe sobrestimarse. Puede incluso ser más significativo el hecho de que Monet visitara Londres, Zaandam y Ámsterdam, ya que los campos ingleses y holandeses, y la humedad propia de los paisajes en países marítimos, dejaron su huella en la sensibilidad del joven artista. Al trabajar al aire libre, Monet quería aprender a mirar la naturaleza misma y, en efecto, la naturaleza fue su maestra. Hay que conocer Inglaterra para comprobar la fidelidad y sensibilidad con que Monet plasmó el ambiente brumoso de Londres en su paisaje El río Támesis y el Parlamento (1871, Galería Nacional, Londres; W., I, 166), con el Big Ben o Torre del Reloj y el puente de Westminster borrosos tras una neblina gris azulada. Aquí se aprecian los efectos pictóricos del contraste entre los perfiles definidos de las estructuras de la orilla del río y el fondo en brumas, el cielo apagado y el agua grisácea.

Al volver a Francia, Monet percibió con agudeza inusual la riqueza y belleza de su campo natal; con frecuencia, los viajes intensifican las percepciones y, en consecuencia, su Normandía y la Ile-de-France natales de repente se convirtieron no sólo en su objeto de estudio sino en su taller. Monet se sumergió en una suerte de éxtasis, entregándose al impulso creativo. Los lienzos que produjo en este periodo resonaron como un himno a la naturaleza y a su tierra natal. El año 1874 fue decisivo en la historia del arte francés: los artistas repudiados comenzaron a luchar por un espacio de reconocimiento, por su derecho a montar sus propias exposiciones, y dejaron de complacer los gustos y las peticiones del público. Fue una batalla inédita en toda la historia del arte de este país, pues antes de los impresionistas ninguna agrupación artística había osado hacer exposiciones independientes del Salón. Los ideales y propósitos estéticos de los románticos de las décadas de 1820 y 1830, y los realistas de mitad de siglo les impedían oponerse al arte establecido. Incluso los impresionistas pioneros en la pintura de paisajes y los miembros de la Escuela de Barbizon, a pesar de la cercanía generacional con estos jóvenes artistas, jamás organizaron exposiciones extraoficiales. Los impresionistas fueron pioneros en romper las reglas tradicionales, con Monet a la cabeza. Sin embargo, para ser justos, recordemos que la decisión de hacer una exposición independiente no era una idea nueva y repentina. Desde poco antes de la revolución de 1848 y luego de ella, los impresionistas coqueteaban con varios proyectos de exposición independiente del Salón, idea que se popularizó durante el Segundo Imperio. Tomó, no obstante, un tiempo para que sus sueños y discusiones se hicieran realidad.

La primera exposición de los impresionistas abrió sus puertas el 15 de abril de 1874 en 35 Boulevard des Capucines, con la participación de treinta artistas y ciento sesenta obras en total. Monet expuso nueve; Renoir, siete; Pissarro y Sisley, cinco cada uno; Degas, diez, y Berthe Morisot, nueve[7]. Hubo cuadros al óleo, al pastel y acuarelas (cuatro de ellas de Monet). En ocasiones venideras, las contribuciones de Monet aumentarían: en la segunda exposición (1876) participó con dieciocho obras en la tercera (1877) con treinta, y en la cuarta (1879) su nombre figuraba en treinta y nueve cuadros. No participó en la quinta exposición (1880) ni en la sexta (1881), pero reapareció con treinta y cinco cuadros en la séptima exposición (1882), para ausentarse de nuevo en la octava.

El legado de estos artistas radica no sólo en el número de obras exhibidas sino, sobre todo, en el mérito de sus calidades programáticas y en su coherencia con los principios del nuevo movimiento. Y Monet estaba indudablemente entre los líderes del Impresionismo. En la primera exposición independiente los espectadores apreciaron El almuerzo, Boulevard des Capucines (1873, W., I, 292), ahora presente en el Museo Pushkin de Bellas Artes de Moscú, y el paisaje pintado en Le Havre en 1872, Impresión, salida del sol (Impression, soleil levant, Museo Marmottan, París; W., I, 263). Todas eran obras rechazadas por el jurado del Salón en 1868. Fue justamente el nombre de este último cuadro el que inspiró al crítico de arte de la revista Charivari, Louis Leroy, para sazonar su reseña con un sobrenombre satírico a los participantes de la exposición: los “impresionistas”. Quiso el destino que este apodo cobrara un sentido afortunado y que los artistas mismos, aunque ofendidos al inicio, pronto aceptaron esta denominación y comenzaron a apreciarla.

El paisaje de Le Havre de Monet correspondía exactamente con la esencia del movimiento que los críticos franceses bautizaron como “Impresionismo” en las décadas de 1880 y 1890. Bien pronto el nombre traspasó las fronteras y a la postre críticos e historiadores del arte de otros países adoptarían con naturalidad el nombre.

Dos elementos dominan el paisaje el paisaje: el agua y el cielo. De hecho, ambos elementos se fusionan entre sí, formando un espejismo fugaz azul grisáceo. Los esbozos de las construcciones, las chimeneas humeantes y los botes se desvanecen de modo que las únicas embarcaciones en primer plano, pintadas con pinceladas de azul oscuro, se destacan de la bruma matutina. Los tonos rosado y amarillo del cielo en la parte superior del cuadro interactúan con los tonos fríos dominantes, e incluso tocan levemente la superficie del agua, anunciando el sol naciente, un disco rojo suspendido en la neblina gris azulada. Sólo los reflejos del sol en el agua, insinuados por el tinte rojizo, predicen su inminente victoria sobre el crepúsculo matutino.

El cuadro Boulevard des Capucines no es menos programático, y esta vez es una muestra de lo que significa la ciudad para el Impresionismo. El artista observa el Boulevard desde un punto de vista elevado, el balcón del estudio de Nadar, ubicado en la esquina del Boulevard des Capucines y la Rue Daunou. Monet incluye en la composición figuras de hombres en el balcón que parecen invitar al espectador a situarse al lado de ellos para admirar el espectáculo que se presenta. El Boulevard se extiende en la distancia hasta el Teatro de la Ópera. Los peatones se apresuran, cruzan carruajes, hay sombras fugaces en los muros de las casas y rayos de sol que irrumpen, destellan y lo doran todo a través de las nubes negras que presagian tormenta… Monet no les presta ninguna atención a los edificios en particular, ni siquiera a aquellos que son notables (como sí lo había hecho en un paisaje urbano de sus primeros tiempos, en donde mostraba la iglesia de Saint Germain-l’Auxerrois en París): los sitios de interés de la ciudad son para él un organismo único y móvil, donde los detalles se funden. La capital francesa había sido motivo de numerosos artistas, incluso recientes, como George Michel y Théodore Rousseau. Ambos representaron la colina de Montmartre, que entonces era un escenario todavía rural. En la época de Monet y en los años anteriores, Jongkind y Stanislas Lépine dibujaron a París, cuyo pasado reciente se había caracterizado por la agitación y la tristeza. En cambio, en los tiempos de Monet, París era una ciudad un poco aburrida y prosaica. Sin embargo, en sus lienzos urbanos afirma la esencia lírica y representa los efectos de la luz propia de las ciudades. Por este camino, o cerca de él, transitarán Manet, Pissarro, Utrillo, Marquet y otros artistas del Impresionismo y Pos-impresionismo en sus paisajes urbanos. Boulevard des Capucines e Impresión, salida del sol revelaron cambios fundamentales en el estilo de Monet, que comenzaba a cobrar más vitalidad, con pinceladas coloridas y móviles. Los colores adquirían cierta transparencia. Para entonces, Monet pintaba no sólo objetos sino la atmósfera que los rodeaba, ejerciendo una singular influencia sobre los bordes y los colores. De ahí en adelante, Monet estaba convencido de que las cosas podían no tener una forma tan definida como las que pintaba Courbet, por ejemplo, y de que el color local estaba condicionado por completo (no se podrá nunca ver la pureza de los colores de un objeto, pues el color depende de la luz y del aire circundante). Monet desarrolló su estilo pictórico, primero con indecisión y luego con creciente libertad y confianza, en consonancia con su nueva percepción artística. En este sentido, en la década de 1870 logró un equilibrio perfecto y total armonía. En la segunda exposición de los impresionistas, Monet expuso paisajes, en su mayoría de Argenteuil, y su cuadro figurativo La japonesa o Camille en traje japonés (1875, Museo de Bellas Artes, Boston; W., I, 387). Este cuadro, que representa a la esposa del artista vestida con un quimono, aunque todavía recuerda el viejo estilo de Monet, continúa la tendencia iniciada con los paisajes de Le Havre en los inicios de la década de 1870, de imprimir gruesas pinceladas, como en Boulevard des Capucines y otras obras similares. Desde 1872 en adelante, Monet vivió casi de manera permanente en Argenteuil, un pueblito sobre el Sena, cerca de París. Recibía visita de varios artistas que, de esta manera, mantenían unido el grupo de los impresionistas. Entre ellos estaba Manet, quien pintó en 1874 cuadros tan conocidos como Argenteuil, En bote, A la orilla del Sena, Claude Monet en su barca-estudio, entre otros. Edouard Manet siempre destacó a Monet del resto del grupo. En sus reminiscencias, Antonin Proust recuerda las palabras de Manet sobre su joven colega: “En toda la escuela de los años treinta, no hubo un solo artista que pudiera pintar un paisaje como Monet. ¡Y el agua! Él es el Rafael del agua. Monet logra sentir cada movimiento del agua, su profundidad y sus variaciones en los distintos instantes del día”.[8]

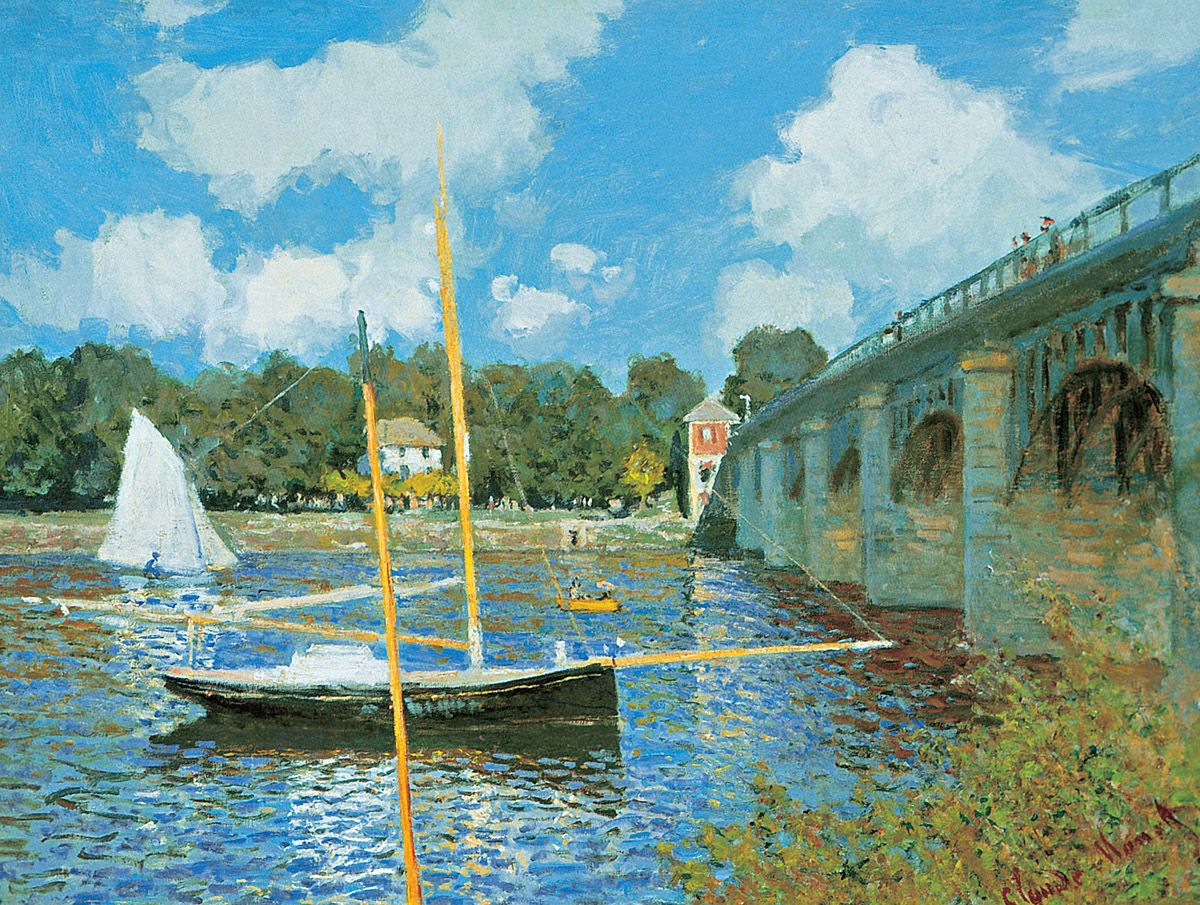

Argenteuil fue el principal tema de inspiración de la obra de Monet en la década de 1870. Pintó el Sena con botes y sin ellos, con los reflejos de un intenso cielo azul o el gris plomizo de las nubes invernales. También disfrutaba pintando el pueblo, ora espolvoreado de nieve, ora soleado y verde. Si hacía buen clima, emprendía caminatas por el campo, a veces con la esposa y el hijo, paseos que daban sus frutos en embriagadores lienzos de la alegría de la vida. Uno de esos es Amapolas (Paseo) (1873, Museo de Orsay, París; W., I, 274) A lo largo de la colcha viviente de la pradera, salpicada de amapolas, paseaban señoras con sus hijos. Sobre ellos se extendía el amplio cielo, con la luz blanca de las nubes. Según Monet, la naturaleza es amable y brillante, y abre sus brazos hospitalaria a todo aquel que llega a ella con el corazón y el alma abiertos. En su periodo de Argenteuil, Monet se inclina por los paisajes que permiten abarcar amplios espacios con primeros planos no concurridos. En estas composiciones hay una calidad panorámica especial, donde el espacio se trabaja con toda amplitud más que en profundidad, con líneas horizontales marcadas con ríos, orillas, líneas de casas, grupos de árboles o velas de embarcaciones. La tendencia predominante de Monet en este periodo se puede ilustrar, por ejemplo, con obras como Barcazas en el Sena (1874, colección privada, París; W., I, 337), Barcas en reposo en Petit Gennevilliers (California Palace of the Legion of Honour, San Francisco; W., I, 227), e Impresión, salida del sol (1872).

Durante el periodo de Argenteuil, Monet captura las dinámicas de la naturaleza, tanto en fenómenos cotidianos menores como en los cambios radicales: el florecimiento primaveral, la maduración de los frutos, el abatimiento del otoño, y el invierno. Esta estación, contrario a lo esperado, no tiene para Monet la connotación de muerte; se siente bullir la vida en los vehículos que circulan por los caminos, en la gente por doquier, en una urraca posada en una cerca cubierta de nieve. Pero lo más importante es el registro vivo del cambio de la luz y de la atmósfera misma, que proclama ora un deshielo, ora una nevada, ora de nuevo el frío.

Camille Pissarro, hablando de Monet, le escribió a Théodore Duret las siguientes palabras, que bien pueden aplicarse a todos los paisajes de Argenteuil: “Considero su talento algo muy serio, muy puro; es sincero, sólo que siente las cosas de manera diferente, pero su arte es minuciosamente exhaustivo. Se basa en la observación y en un sentimiento completamente nuevo; es poesía creada con la armonía de los colores verdaderos”.[9]

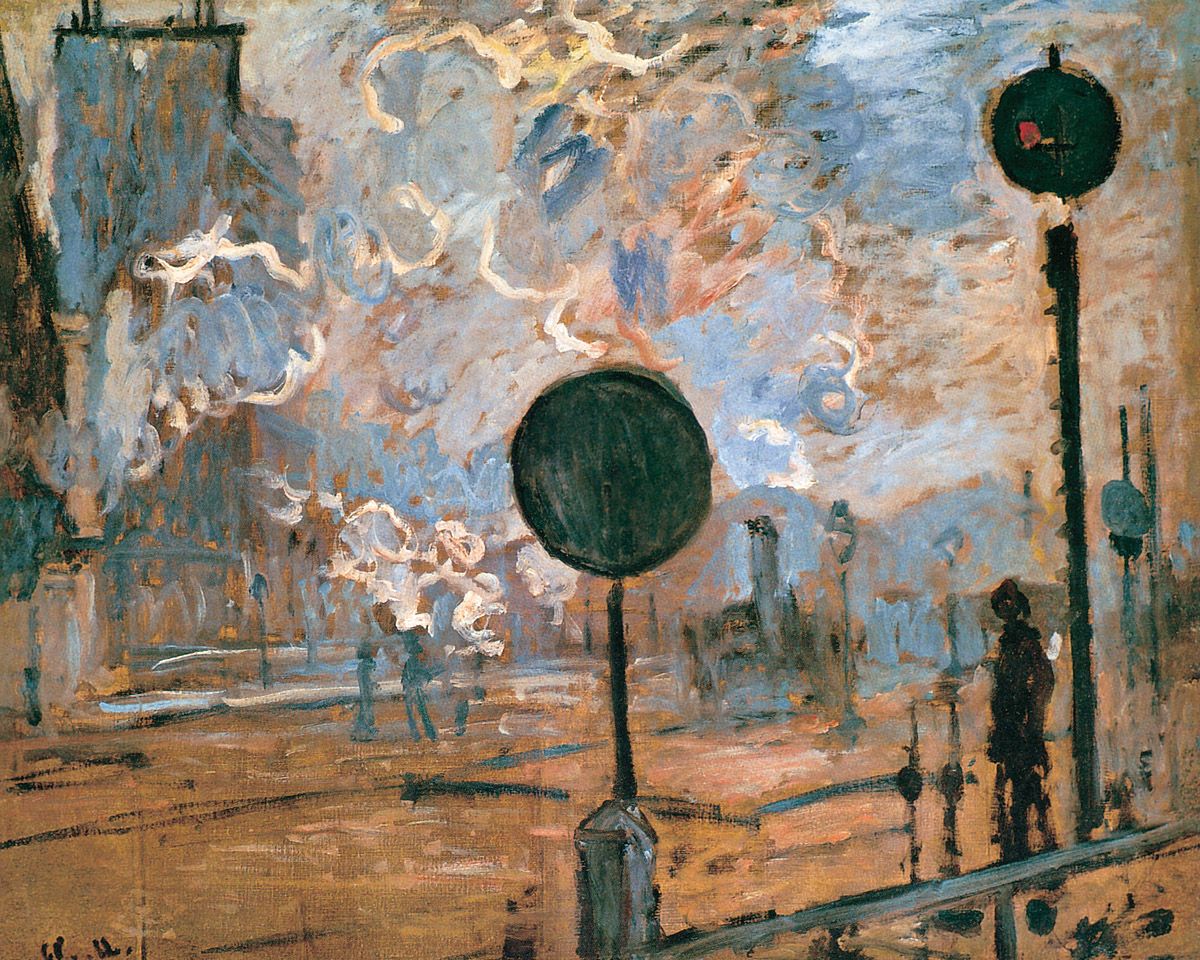

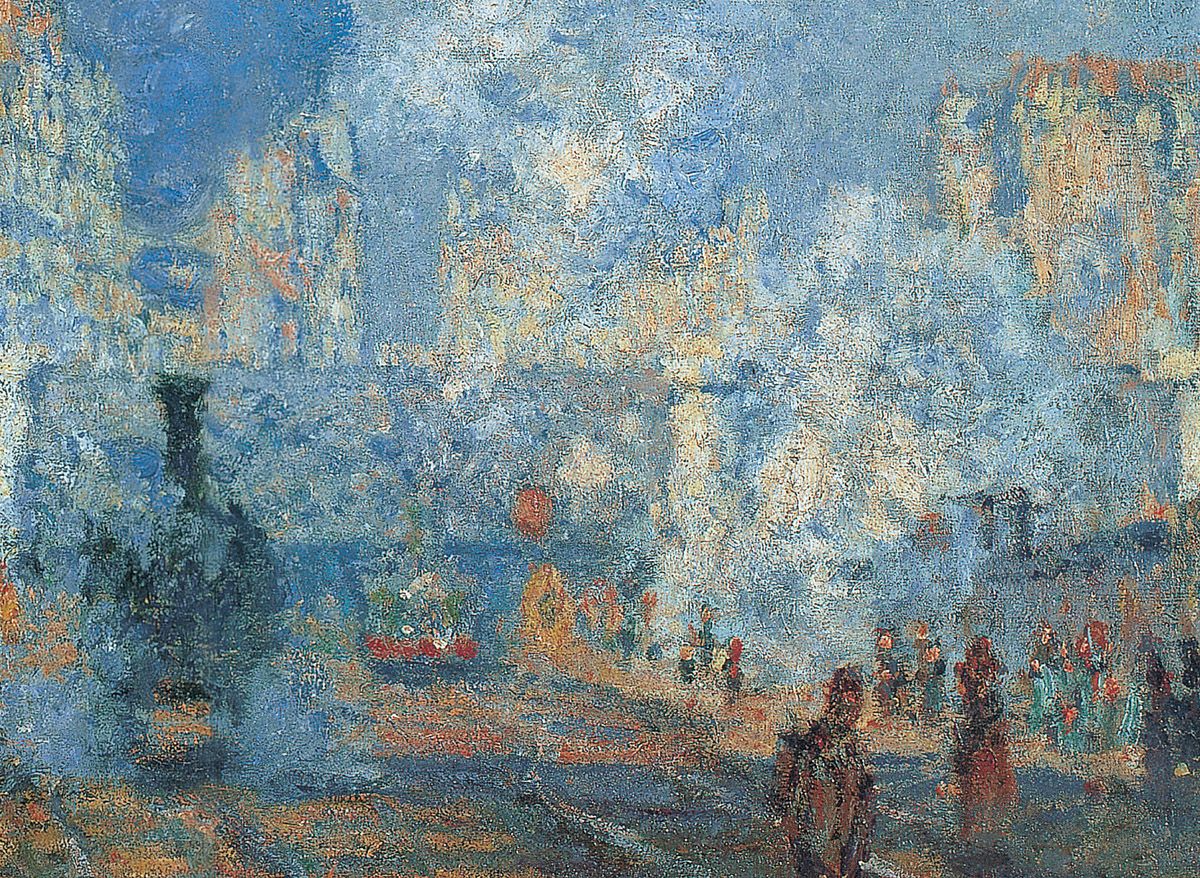

Monet viajaba ocasionalmente fuera de Argenteuil para ir a París o para visitar a uno de los primeros coleccionistas interesados en la nueva escuela, Ernest Hoschedé, en su hacienda en Montgeron. Allí trabajó en paneles decorativos para su anfitrión, dos de los cuales vendió Hoschedé en 1878, cuando quebró, y que se encuentran ahora en el Ermitage en San Petersburgo. Son Rincón del jardín en Montgeron y Estanque en Montgeron (1876-1877, W., I, 418, 420). Monet le dio rienda suelta a su gusto característico por lo decorativo en estas obras, en particular en las primeras de ellas. En el ciclo de Argenteuil, Monet solía trabajar en lienzos pequeños de formato horizontal, mientras que en los paneles el formato es bastante más grande y casi cuadrado. Todo el primer plano del Rincón del jardín está repleto de arbustos, embellecidos con vivaces pinceladas de varios tonos de rojo, anaranjado, amarillo y verde. Cuando Monet estaba en París, se le podía encontrar con seguridad cerca de la estación de tren de Saint-Lazare, adonde concurrían familias enteras. Allí llegaban y de ahí partían viajeros con destino a Le Havre, y era la estación que frecuentaba Monet en sus rutas habituales. ¿Qué le veía Monet de interesante a este escenario, lleno de plataformas sin gracia, cruce de rieles y puentes por encima de sus cabezas? Sin embargo, Monet no se cansaba de observar y admirar las máquinas de vapor, con sus chimeneas largas y prominentes, el fantástico diseño de los rieles y las vigas de hierro que sostenían el techo de vidrio. Y, por encima de todo ello, las nubes de vapor blanco azulado, y el humo gris que fluía por doquier en la estación.

Monet llenó lienzos enteros aquí para crear el primer ciclo de su carrera, La estación de Saint-Lazare (1877, W., I, 438-448).

El tema de la estación del tren no era nuevo en el arte europeo.

En 1843, Honoré Daumier, compatriota de Monet, en una de sus series gráficas, representó una escena despreocupada de un accidente de unos parisienses que habían tomado el tren. Por otro lado, en 1844, William Turner pintó una imponente máquina de vapor que se movía serena a través de la lluvia y la niebla. Unos años después el alemán Adolph von Menzel pintó la línea de trenes entre Berlín y Potsdam.

¿Entonces por qué Monet retomó un tema ya trabajado por otros artistas? No se podían considerar las obras de Turner y de Menzel como paisajes urbanos, ni como unas primeras visiones fantasmagóricas, ni como el bucólico campo usurpado a la fuerza por las nuevas tecnologías. No obstante, las estaciones de tren pintadas por Monet eran una continuación de sus temas urbanos, un poema emblemático de la ciudad contemporánea con todos los símbolos distintivos de su tiempo. Los cuadros de la estación de Saint-Lazare y los paisajes de Montgeron fueron las contribuciones más importantes de Monet a la tercera exposición de los impresionistas, aunque ni el público ni la crítica lo tomaron en serio. Sobre Pavos (W., I, 416), un lienzo decorativo de Monet caracterizado por su maravillosa estructura rítmica, se dijo que el pintor simplemente había esparcido goterones blancos unidos a un fondo verde; que al cuadro le faltaba aire y que, en conjunto, daba una impresión ridícula. Por tanto, el abismo entre el público y el artista era cada vez más grande, a juzgar por las interpretaciones de la prensa. Al mismo tiempo, empero, la tercera exposición de los impresionistas tuvo un sentido de culminación de este movimiento artístico. Por ejemplo, Renoir expuso El baile del Moulin de la Galette, El columpio, Retrato de Jeanne Samary y Retrato de Madame Henriot, entre otras obras, y Pissarro y Sisley expusieron sus cuadros más representativos: Cosecha en Montfoucault e Inundación en Port-Marly, respectivamente.

La cuarta exposición fue un poco menos variada, ya que Renoir, Sisley y Berthe Morisot estuvieron ausentes. Sin embargo, las contribuciones de Monet y Pissarro continuaron afirmando el papel central del paisaje en el movimiento impresionista. El principal ataque de los críticos lo provocaron los cuadros La Calle Montorgueil en París. Fiesta del 30 junio de 1878 (1878, colección privada, París; W., I, 469) y La calle Saint-Denis en París. Fiesta del 30 junio de 1878 (1878, Museo de Bellas Artes, Rouen; W., I. 470) de Monet. En la reseña crítica de Albert Wolff en Le Figaro, aunque exaltaba la posición excepcional de Monet entre los impresionistas y expresó un cierto gusto por algunos paisajes, llegó a la conclusión categórica de que “…había caído tan bajo que jamás lograría levantarse de nuevo”. Y luego agrega, refiriéndose también a Pissarro: “La velocidad de la obra de estos artistas indica cuán poco necesitan ellos para darse por satisfechos. Monet expone treinta paisajes terminados, podríamos sospechar, en un solo día. Pissarro pintarrajea una docena de cuadros antes del desayuno y expone cuarenta de ellos. ¡Estos hábiles caballeros sí que trabajan rápido! Dos o tres pinceladas caprichosas y de afán con un pincel viejo, la firma, y el cuadro está terminado”.[10] Este era el tipo de comentarios que recibían artistas que habían invertido grandes cantidades de tiempo y energía en la creación de paisajes; artistas llenos de inquietud y de búsqueda.

Los panoramas urbanos de Monet en la cuarta exposición revelan cambios conceptuales y de estilo. Las calles de Montorgueil y Saint Denis habían sido decoradas para la Exposición Universal. Para hacer los cuadros, Monet adoptó un punto de vista similar al que usó en Boulevard des Capucines, mirando hacia abajo desde un balcón (hoy día no se acostumbra a declarar la posición desde la cual se pintaron los cuadros). El artista inmediatamente lanza al espectador a las profundidades de las calles, llenas de banderas que se agitan al viento; la alegría de la muchedumbre, que blande banderas de color azul, blanca y rojo, la atención del tema de la calle en sí mismo. En el Boulevard des Capucines se podían distinguir los elementos que confluían en la ciudad: las casas inundadas de luz, los árboles del Boulevard, los carruajes y las figuras de los peatones. Pero en este otro cuadro el espectador no tiene oportunidad de divisar detalles de nada. Desde los techos de las edificaciones hasta las vitrinas de las tiendas, todo está atiborrado de banderas. Por lo tanto, no es del todo reprochable que los comentaristas ignoraran los extensos títulos que tenían estos cuadros y que los reemplazaran por uno corto, como Banderas. Los panoramas de la estación de Saint-Lazare mostraban nuevos desarrollos en la personalidad pictórica de Monet. Aquí había pinceladas fuertes que incluso a veces “fragmentaban” la imagen. De igual manera, en Banderas, las pinceladas en forma de coma eran frenéticas, huellas enérgicas de un pincel que literalmente fustiga el lienzo, y de colores, como el rojo, que trasciende con vigor y seguridad. Con la permanente preocupación de expresar la luz y la atmósfera, Monet llegó a adquirir, a finales de la década de 1870 y comienzos de la siguiente, una gran expresividad en el color y fuerza en la pincelada.

En 1880, con cuarenta años de edad, Monet había llegado al final de esta primera década del movimiento impresionista de manera coherente con sus principios. Lo respaldaban docenas de obras, que se convertirían en clásicos del Impresionismo, y su método creativo estaba ya definido, incluida la pintura al aire libre, consigna general del movimiento.

No nos sorprende el hecho mismo de que pintaran en exteriores; era costumbre habitual de varias generaciones de artistas, que dibujaban, pintaban con acuarelas y hacían bocetos al óleo copiando directamente de la naturaleza. Sin embargo, con más frecuencia de la imaginada, este material constituía sólo la base para una creación final, de un lienzo que se finalizaría dentro del taller. Los impresionistas (sobre todo Monet) querían hacer de la naturaleza en sí misma un taller y eliminar la diferencia entre el boceto, resultado de la observación directa, y el cuadro acabado: pretendían sintetizar todo el proceso creativo. De ahí las numerosas quejas de Monet por el mal tiempo en sus cartas. Se desesperaba con la lluvia, el viento y la luz cambiante, aunque estas alteraciones del clima y de la luz se le antojaran tan atractivas. ¿Cómo plasmar pastizales o aguas ondeantes con la pintura? ¿Y cómo plasmar en el lienzo la capa esponjosa de nieve recién caída o la fragilidad de un deshielo en el agua corriente? Monet estaba convencido de que todo ello podía lograrse con la observación pertinaz de la naturaleza. Por esta razón, partía todos los días, mañana, tarde y noche, vestido con ropa adecuada para soportar los rigores del clima, al campo abierto a trabajar. A veces se veía obligado a protegerse de las tormentas y al lienzo, con un paraguas. En la década de 1870, los principios estéticos de Monet tomaron su forma definitiva. El mundo común y corriente que rodeaba al hombre aparecía transformado en sus lienzos, sin trazas de tedio ni tristeza, sino más bien con expresión de júbilo.

Monet no veía en la naturaleza motivos de melancolía ni de pesadumbre, y una vez liberado del carácter sombrío que dictaban las normas convencionales, conjugaba con maestría en su paleta su optimismo, iluminando los objetos y la naturaleza con brillo y colores solares. Las grandes extensiones recreadas en sus cuadros estaban llenas de luz y aire, lo cual demuestra su asombrosa capacidad de percibir de la naturaleza como una combinación de elementos variables.

La textura de sus cuadros adquirió una particularidad diversa, creada por un sinnúmero de pinceladas vibrantes. Es entonces cuando se puede afirmar que todo contribuía a hacer de Monet un paisajista original y vital, inédito hasta entonces en Francia. ¿Cuáles fueron los resultados tangibles de esta década que acababa de terminar? ¿Cómo lo veían en su momento? No sus amigos y colegas, aliados incondicionales de su obra, sino el público en general y la prensa, que condicionaba al público con sus críticas. Con raras excepciones, la prensa se refería a Monet en los términos más despectivos. Su situación familiar, compuesta ahora por dos niños y su esposa enferma (Camille murió en 1879 luego de una dolorosa enfermedad), era de veras catastrófica, como lo atestiguan sus cartas.

En 1875 le escribió a Manet: “Desde anteayer nuestra situación empeora cada vez más; no tenemos un centavo, y ya no nos fían ni el panadero ni el carnicero. Aunque no he perdido la fe en el futuro, nuestro presente, como puedes ver, es muy duro”. Una carta dirigida a Zola, fechada en 1877, expresa: “¿Quizá usted podría hacerme un enorme favor? Si para mañana martes en la noche no he pagado la suma de 600 francos, nos echarán a la calle y pondrán en venta nuestro mobiliario y a mí mismo… Usted es mi último recurso y me dirijo a usted con la esperanza de que pudiera prestarme 200 francos. Esto sería un adelanto que me ayudaría a lograr una prórroga. No me atrevo a acudir a usted en persona, porque corro el riesgo de verlo y ser incapaz de revelarle el verdadero motivo de mi visita”.[11] Para Monet fue muy difícil escribir esas cartas, pero se dirigió a otras personas además de Manet y Zola. Sufría por su familia y buscó alternativas, aunque se olvidaba de todos sus problemas cuando estaba a solas, con el lienzo y sus pinturas, de cara a la naturaleza. En sus cuadros no hay huella de desilusión ni de tristeza, y ninguna duda ensombreció la alegría de vivir. En 1883, luego de varios años en Vétheuil, Monet se estableció en Giverny, que se constituiría de ahí en adelante en su sitio fijo de residencia, aunque viajó con frecuencia durante la década de 1880. En la primavera de 1883 trabajó en la costa normanda, en Le Havre y Etretat, y en diciembre del mismo año se estableció con Renoir en la Riviera. En 1884, después de Bordighera y Menton, volvió a Etretat, donde permaneció varios meses durante el verano. 1886 fue memorable por sus viajes a Holanda y Gran Bretaña; de enero a abril de 1888 vivió en la costa mediterránea en Antibes, antes de mudarse a Londres, para volver de nuevo a Etretat. Indudablemente estos viajes eran esfuerzos por encontrar nuevas fuentes de trabajo y nuevos motivos de inspiración. Sin embargo, a lo largo de todos sus viajes, Monet conservó fielmente el principio fundamental de su arte: tratar de penetrar en el fondo de la naturaleza para asimilar sus secretos, y luego conducirlos a través de su percepción directa y vívida. Después de su llegada a Bordighera y entrar en contacto con el exotismo de la naturaleza del sur, le escribió a Alice, su segunda esposa: “Estoy progresando, pero tengo dificultades con las palmeras; son un verdadero martirio para mí. Además, hay tal espesura a mi alrededor, que es muy difícil escoger un motivo y plasmarlo en el lienzo”.[12] En Gran Bretaña se conmovió con la singularidad y severidad del paisaje, como lo expresa en las siguientes líneas, de una carta a Durand-Ruel: “Estoy trabajando mucho; este lugar es hermoso pero salvaje; sin embargo, el mar es incomparable, rodeado de peñascos fantásticos”.[13]

Como resultado del contacto diario con la naturaleza, Monet consiguió una nueva percepción de las peculiaridades y creó paisajes en los que, según sus declaraciones, se combinan elementos únicos que tienen atisbos de universalidad. Una de esas obras es el paisaje Las rocas en Belle-Ile (1886, Museo Pushkin de Bellas Artes, Moscú), donde pinta los riscos irregulares de la costa británica azotados por el viento, las crestas blancas y espumeantes de las olas y, en el fondo, el mar ilimitado que pareciera fundirse con el cielo en el horizonte. Esto es, sin lugar a dudas, Gran Bretaña, pero a la vez es el mar en general, en su eterna e interminable batalla contra la tierra firme. Monet pintó este cuadro con pinceladas variadas y sensibles, siguiendo con exactitud la forma del objeto retratado, que para el caso son los riscos. En cambio, para Las rocas en Etretat (Museo Pushkin de Bellas Artes, Moscú), paisaje pintado también en 1886, el artista se propuso una tarea distinta: aunque también se ofrece una vista extensa del mar, limitada a la izquierda con la línea de la playa que crece abruptamente en los riscos azules, estos ya no están en primer plano y la orilla pierde toda importancia; la solidez de las rocas se desvirtúa. El agua no tiene la movilidad ni la densidad que con tanta maestría se mostrara en otros cuadros. La atención del artista se concentra en esta ocasión en la representación de la atmósfera y las vibraciones del aire, depositario del juego de luces doradas y amarillas de la luz. Las pinceladas mates y pálidas cumplen la función de desmaterializar, más que de crear una forma. Junto con los paisajes de Normandía, Gran Bretaña y el Mediterráneo, el tema de Giverny aparece en la obra de Monet en la década de 1880, con lo cual torna a los motivos paisajísticos de la Ile-de-France, tan querida para el artista.

En realidad, Monet nunca se había separado de los motivos paisajísticos, sino que se habían vuelto menos frecuentes. En los museos rusos hay dos pinturas que representan almiares en Giverny; el cuadro del Ermitage tiene fecha de 1886, mientras que el cuadro que está en el Museo Pushkin de Bellas Artes es de alrededor de 1889. “Siempre estoy en el campo, o viajando, y siempre que voy a París es sólo de paso”, le escribió Monet a Boudin en 1889.[14] Siempre en el campo… en el cuadro del Ermitage los prados forman una colina en donde de tanto en tanto, aparecen casitas chatas a lo largo del camino y árboles plantados a intervalos regulares. Aunque hay un almiar en el primer plano, éste no desempeña un papel protagónico en la composición, ya que los detalles del fondo, de bastante solidez, tienden a atraer la mirada del espectador. Nada de esto se cumple en la colección de Moscú. El almiar rojo y lila que está a la sombra es el eje central de la composición, y los dos almiares a derecha e izquierda lo corroboran. El segundo plano se aleja aún más por una fila de álamos que atraviesa de cabo a rabo el trozo de pradera iluminada. Incluso antes de este cuadro, Monet solía introducir elementos que le daban regularidad a sus paisajes. En Amapolas (Paseo) (1873), por ejemplo, la línea de árboles verde oscuro, interrumpida por una construcción, va paralela al borde del lienzo. Sin embargo, Monet se empezaba a interesar por la expresividad de los ritmos lineales, y las formas poco a poco empezaron a obrar como simples planos. Los paisajes de Monet de la década de 1880 no sólo reflejan nuevas búsquedas, sino también tendencias estilísticas contradictorias. Algunas de ellas emergieron como consecuencia de algún tipo de compromiso. En marzo de 1880 Monet le escribió a Théodore Duret que estaba “acicalando” su pintura con el deseo de exponer en el Salón. También expresó su intención de mostrarle su trabajo al marchante de arte Georges Petit. “Estoy haciendo esto no por inclinación personal, y lamento de veras que la prensa y el público no considere seriamente nuestras exposiciones pequeñas, de lejos muy superiores a las del mercado oficial. Pero, en fin. A veces toca”.[15] No obstante, en Monet pesaba menos la búsqueda de un compromiso con el cambio que una crisis interna e inconsciente que se gestaba en el Impresionismo.

Durante la década de 1880, todos los fundadores del Impresionismo experimentaron este sentimiento de una u otra manera. Pissarro, por ejemplo, se acercó más a Seurat y Signac, y amenazaba una actitud divisionista, mientras Renoir se entusiasmaba con Ingres y los maestros del Renacimiento.

A diferencia de ellos, Monet no se inclinó por ninguna influencia exterior ni experimentó curiosidad por propuestas ajenas, sino que respondió a la lógica de su propio desarrollo artístico, que lo llevó a una experimentación continua de sus ideas personales. Ésta fue la tendencia característica de Monet; una constante percepción de la naturaleza y siempre en equilibrio armonioso, pero con representaciones de sus características particulares según el momento.

En las décadas de 1890 y 1900, empero, los frecuentes experimentos de Monet con la luz y el color se convirtieron en un fin en sí mismos y, en consecuencia, empezó a desaparecer la percepción armoniosa que tenía de la naturaleza. Es evidente que durante este periodo trabajara solo; no quiere decir que rompiera relaciones con sus amigos de juventud, sino que el contacto creativo con ellos se había perdido. No hubo más exposiciones colectivas, no más intercambio de opiniones, ni discusiones. En la década de 1890, Pissarro se apartó del divisionismo, lo cual marcó un claro retorno a su antiguo estilo, aunque sus nuevos cuadros no fueron para nada una repetición de lo que había hecho antes. Sisley, quien había permanecido siempre a la sombra y, a diferencia de los demás impresionistas, no experimentó ninguna transformación, en 1899 cayó gravemente enfermo y murió. A mediados de la década de 1880, Renoir declaró en sus cartas que estaba pintando de nuevo con el estilo elegante y suave de sus primeros tiempos, aunque —al igual que Pissarro— ello no significó en ningún modo una regresión y más bien recobró el ímpetu, el vigor emocional y la ingenuidad. No obstante, era claro que la carrera de Claude Monet demostraba con asombrosa claridad no sólo el apogeo y florecimiento del Impresionismo, sino su muerte lenta, cuanto empezó a perder lirismo.

Uno de los principales problemas que debió afrontar Monet al final del siglo XIX y comienzos del XX, fue el trabajo en serie, recurso común de los artistas que lo precedieron, en especial en el campo de las artes gráficas. Consistía en varias páginas dedicadas a un único hecho, héroe, pueblo, etc. Proliferaban series de las estaciones del año; por ejemplo, varias de ellas con el sello convencional de la alegoría; también estaban las que ilustraban faenas rurales en las distintas épocas del año. Sin embargo, antes de Monet ningún artista europeo había dedicado las series a temas como los almiares, un conjunto de álamos, o la fachada de una catedral. Los precursores de Monet, al respecto, fueron los pintores japoneses, en particular Katsushika Hokusai, autor de numerosas series, entre las que se incluía una de treinta y seis panoramas del Monte Fuji. Como muchos pintores de su época, Monet se interesó vivamente por los grabados en madera japoneses, que literalmente encantaron a los franceses durante la segunda mitad del siglo XIX.

El entusiasmo de Monet fue apenas superficial al comienzo, como se evidencia, por ejemplo, en La japonesa (Camille en traje japonés), en la que representa a Camille en quimono con una pared de fondo decorada con abanicos japoneses. Este traje dio paso a una comprensión más profunda de la estética del arte japonés, aunque también aquí Monet no sólo siguió la iniciativa de otros artistas, sino que lo dominó un impulso interno más que una influencia externa. En las series de Monet el tema es el mismo y lo que varía es la luz. Por lo tanto, cuando el ojo se acostumbra a ver siempre el mismo objeto representado, éste pierde importancia y, tal como el artista, el espectador se interesa más por el cambio en el juego de luces sobre la superficie que por objeto mismo. La luz se vuelve la protagonista del cuadro, la que rige todo con sus propias leyes: da color a los objetos de distintas maneras, les determina su solidez o transparencia y vuelve inciertos los contornos o los evidencia con siluetas definidas. Unos pocos cuadros que tenía sobre almiares le sugirieron a Monet la idea de crear series enteras con este tema. Empezó en 1890, y para 1891 exhibió quince variaciones de sus Almiares en la Galería Durand-Ruel. Estos cuadros tenían un cielo encendido o ensombrecido, praderas verde brillante o gris cenizo, almiares en rojo, amarillo o lila, y las sombras multicolores que ellos producían.

Varios estudios críticos de la obra de Monet afirmaban que en todas estas series el artista se empeñó únicamente en el registro objetivo de las impresiones ópticas. No se equivocan: de hecho, Monet se propuso esta meta, lo cual no le impidió en modo alguno seguir siendo un artista creativo y comprometido, ni expresar su estado emocional al espectador. Más aún, es evidente el impulso lírico en sus primeras series. Anatoly Lunacharsky observó: “Claude Monet hace un sinnúmero de cuadros sobre un solo objeto, un almiar, por ejemplo, retratándolo en la mañana, al medio día, en la tarde, a la luz de la luna, bajo la lluvia, etc. De este ejercicio — tan vinculado con el arte japonés — esperaríamos algo como una colección de los famosos almiares, y sin embargo resultan ser deliciosos poemas en miniatura. El almiar muestra por momentos un orgullo majestuoso, otras veces es sentimental y pensativo, o afligido…”.[16]

Sería lícito preguntarse si los Almiares (W., III, 1362-1364) y otras series de Monet de la década de 1890 se estaban desviando del Impresionismo; sin embargo no cabe la menor duda de que se conservaban fieles a esta corriente artística, pues la atención seguía centrada en cómo captar las variaciones de la luz y sus efectos en el color, una de las cuestiones fundamentales del Impresionismo. Así lo entendieron críticos y pintores cercanos, y reconocieron el talento que aquí se revelaba.

Los amigos de juventud de Monet aprobaron la serie expuesta en la Galería Durand-Ruel, La catedral de Ruán (1892- 1895, W., III, 1314-1329, 1345-1361), aunque con algunas reservas. Pissarro le escribió a su hijo: “Muchos han criticado esta serie pero también ha recibido elogios de otros tantos, como Degas, Renoir y míos. En mi caso, deseaba ver todas estas catedrales juntas, ya que encuentro en ellas exactamente la magnífica unidad a la que yo aspiro en mi obra”.[17] En la misma carta, pocos renglones antes, constaba que a Cézanne también le había gustado la serie.

En 1892, Monet estaba en Ruán alojado frente a la catedral. La visión que le ofrecía su ventana lo dejó fascinado y en ese momento nació por primera vez la idea de las series. Desde la ventana de su habitación podía apreciar sólo el pórtico de la catedral y el trozo de cielo sobre él, composición en primer plano determinante de los lienzos en este periodo. Sus expertas manos transformaron la imagen en una obra de la escultura y la filigrana, que ocupaba toda el área del lienzo. En sus experiencias anteriores, Monet se complacía en transmitir la vastedad de un espacio, dejando libre el primer plano.

En cambio, ahora abordaba el tema del cuadro casi a bocajarro y, a pesar de su proximidad, no se dedicó a los detalles, ya que la luz reducía el objeto casi a nada.

Monet produjo la otra parte de este ciclo de series en 1893, durante una segunda visita a Ruán, en la que trabajó los lienzos previamente iniciados el año anterior, para añadir los toques finales. De nuevo estudiaba y trabajaba sobre el movimiento de la luz en el portal, y cuando consideraba completo el efecto deseado, daba por terminado el lienzo. De no repetirse el mismo efecto de la luz sobre alguno de los lienzos que había empezado el año anterior, simplemente lo descartaba y empezaba uno nuevo.

Durante esta segunda visita, Monet alquiló una habitación diferente a la del año anterior, para trabajar la catedral desde un punto de vista ligeramente distinto.

Con el panorama visto desde otra parte, alcanzaba a ver la entrada izquierda, una buena parte de la torre de Saint-Romain y algunas casas cercanas a la torre. En ambas estadías en Ruán Monet volvía a sus Catedrales con un entusiasmo que limitaba con el frenesí. “Estoy exhausto; no puedo continuar”, le escribió a su esposa en 1892. “Y me ocurre algo que no había experimentado nunca antes: tuve una noche llena de pesadillas en donde la catedral se me caía encima, y mientras se derrumbaba se veía azul, luego rosada y luego amarilla”.[18]

Citamos el siguiente texto de una carta fechada en 1893: “Estoy pintando como un loco y no me importa lo que digan todos ustedes. Yo soy un hombre bastante recorrido en esto y no soy bueno nada más que para esto”.[19]

Del proceso de creación de las series de La catedral de Ruán y otros cuadros de la época, sabemos que Monet ya trabajaba tanto al aire libre como en el taller, alternando ambos espacios. Había pintado a puerta cerrada en el estudio con anterioridad, a pesar de que replicara que la naturaleza era su taller. No obstante, con los años, el trabajo bajo techo cobró cada vez más relevancia para el artista.

Es bastante improbable que los cuadros compuestos en Ruán en 1892 hubieran permanecido intactos en Giverny en el lapso que corrió entre los dos viajes, y con certeza podemos afirmar que luego del segundo todavía aplicaba retoques en su casa, para perfeccionarlos.

Además, es plausible la opinión de Pissarro, quien afirmaba que la serie de las catedrales adquirió su carácter más definitorio cuando estuvieron hechos los veinte lienzos, y se alinearon uno al lado del otro. (Por desgracia, es un espectáculo irrealizable hoy en día, ya que los distintos cuadros están repartidos a lo largo y ancho del mundo, en museos y colecciones privadas.) El mejor dotado en este sentido es el Museo de Orsay en París, que alberga cinco de los veinte cuadros que componen la serie: la catedral en un día nublado, en la mañana (Armonía blanca), en una mañana soleada (Armonía azul), a plena luz del sol (Armonía azul y oro), y la catedral sin indicación del momento que representaba, cuadro conocido como Armonía marrón (W., III, 1319, 1321, 1346, 1355, 1360). La mirada del espectador pasa rápida de un cuadro al otro y luego corre de nuevo a lo largo de las superficies irregulares de los lienzos, para estudiar los cambios de luz. Y mientras más tiempo se invierta contemplando los cuadros, el leitmotiv del pórtico se va retirando cada vez más al segundo plano hasta que el espectador queda completamente cautivado por la extraordinaria pericia del pintor.

En la colección del Museo Pushkin de Bellas Artes de Moscú hay dos cuadros de esta serie: La catedral de Ruán al mediodía y La catedral de Ruán al atardecer. Encontramos un azul intenso arriba en el cielo, sombras azul oscuro y violeta en la parte baja, y en medio de ellos dos la fachada de la catedral, vista al atardecer, a través de los ojos de Monet, con tonos dorados, rosados y lila suave, alternados con gotas de azul pálido.

La segunda pintura se caracteriza por los tonos azul y lila oscuros, los rosados casi ausentes y el dorado con tintes de anaranjado y rojo.

En 1888, Monet le escribe a Rodin: “Estoy dando la batalla contra el sol… Aquí uno está obligado a pintar con oro puro y piedras preciosas”.[20] Estas mismas palabras podrían aplicarse a la serie de La catedral de Ruán, ya que también en ella se libraba la gesta de la luz cambiante, cuya huella se aprecia en el espectáculo de un estallido de piedras preciosas bajo los rayos del sol. Para la época de la creación de esta serie, las pinceladas nerviosas de Monet y la intensidad de la combinación de colores habían disminuido notablemente, y el artista estaba más preocupado por las sombras y los matices.

O. Reuterswärd anota con perspicacia que uno de los aspectos más extraordinarios de esta serie radica en la variedad: “… pinceladas con luz fuerte y débil, entrelazadas en combinaciones inéditas de tonos, juego vivaz de colores que transmite incluso los más leves efectos luminosos”.[21]

Los críticos del círculo de Monet, Mirbeau y Geffroy entre ellos, aclamaron extasiados la serie de La catedral de Ruán.

El impacto más fuerte lo hizo, no obstante, la reseña de Georges Clemenceau, un allegado de Monet desde 1860. Este líder de los radicales abandonó por un momento la política para correr la pluma en un artículo entusiasta para Justice. Luego de leerlo, Monet le escribió a Clemenceau: “Modestia aparte, y obviando mi propia persona, todo está hermosamente expresado”.[22]

25. Álamos, efecto amarillo y blanco, 1891. Museo de Arte de Philadelphia, colección Chester Dale, Philadelphia, Pennsylvania.

26. Álamos, tres árboles rosados, otoño, 1891. Museo de Arte de Philadelphia, colección Chester Dale, Philadelphia, Pennsylvania.

Júbilo que no compartieron todos los artistas ni críticos. Gérôme, ya viejo y respaldado por el prestigio oficial del arte, resumía la opinión de la oposición de forma lacónica, al sostener que la serie de las catedrales y otras obras de Monet de este periodo eran pura “basura”. Durante los años que siguieron no hubo cambios fundamentales en la carrera de Monet, aunque, a pesar de sus años, el artista seguía experimentando. Como antes, los protagonistas de su arte fueron las series, que exponía al público periódicamente: en 1904 sacó a la luz los panoramas del río Támesis en la Galería Durand-Ruel; en 1909, el ciclo de nenúfares en la misma galería, y en 1912, panoramas de Venecia en Bernheim-Jeune.

Dos de los paisajes de Londres están en poder de museos rusos: El puente de Waterloo (1903, El Ermitage, Leningrado), y Gaviotas (1904, Museo Pushkin de Bellas Artes, Moscú).

En ambos cuadros Monet usa el efecto de una bruma que pasea por el Támesis, transformando el puente y las construcciones en visiones fantasmagóricas. ¡Cuán distintos de los panoramas de Londres que había pintado en 1871, que dieron paso al periodo de madurez creativa! Y al mismo tiempo, cuán claramente vinculados entre sí, ya que en su trabajo posterior desarrolló lo que se gestaba en El río Támesis y El Parlamento.

Los cuadros de la serie de Londres, al igual que otras obras de Monet de esos años, bien merecen la comparación con variaciones musicales. El siglo XIX provee ejemplos vívidos de enriquecimiento mutuo y a contra corriente entre los diferentes géneros y formas artísticas; el Impresionismo no es la excepción. Si las descripciones musicales echan mano de términos de las bellas artes para calificar ciertos estilos, tal como se le dan atributos de “pictóricos” a los Nocturnos y al El mar y Claro de luna de Debussy, de igual manera podríamos hablar en términos musicales para describir los cuadros de Monet de las décadas de 1890 y 1900. La intensificación o disminución de las modulaciones de color afinan o entonan al espectador en cierta longitud de onda musical, para crear una especie de “melodía en color”.

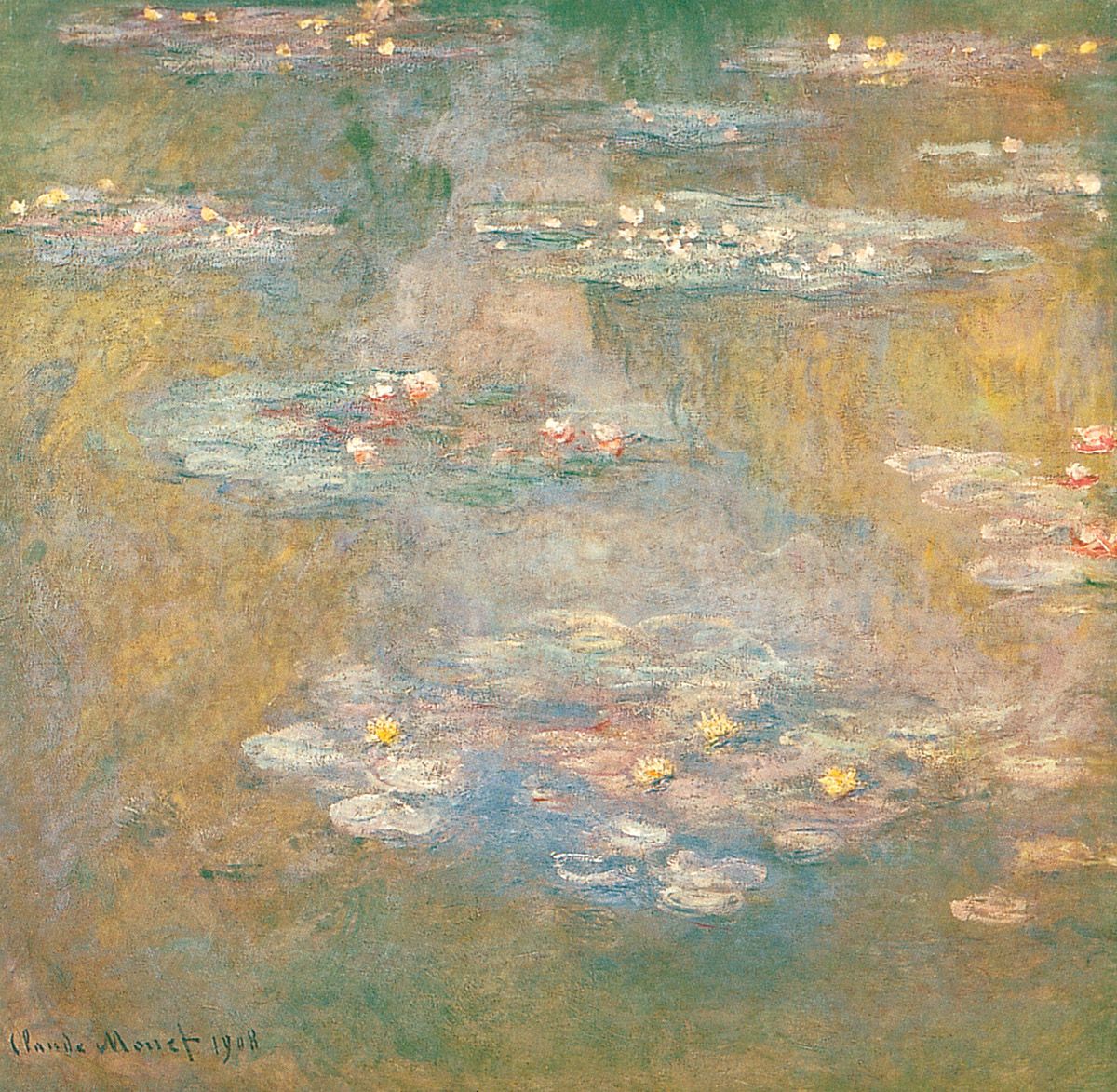

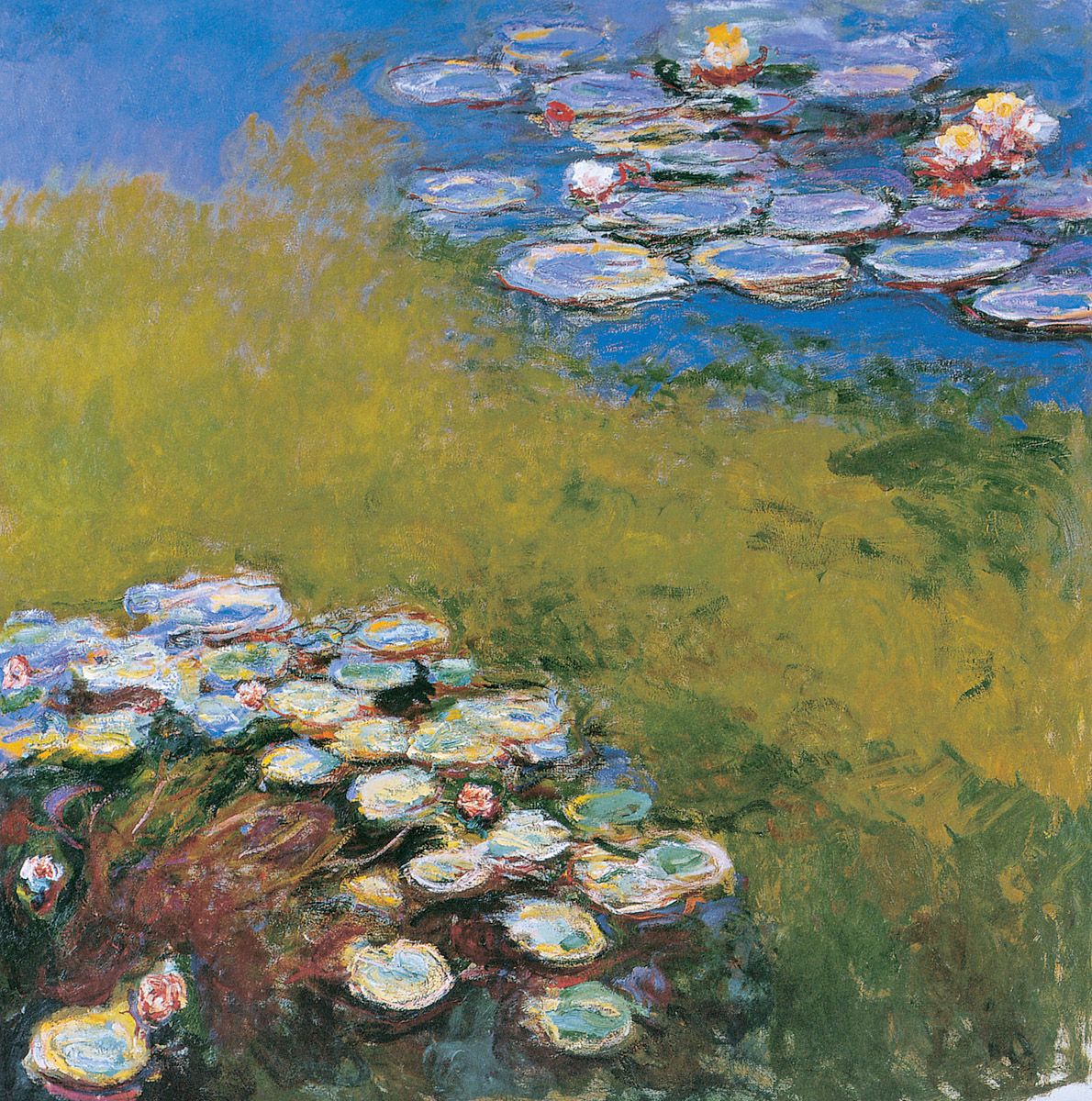

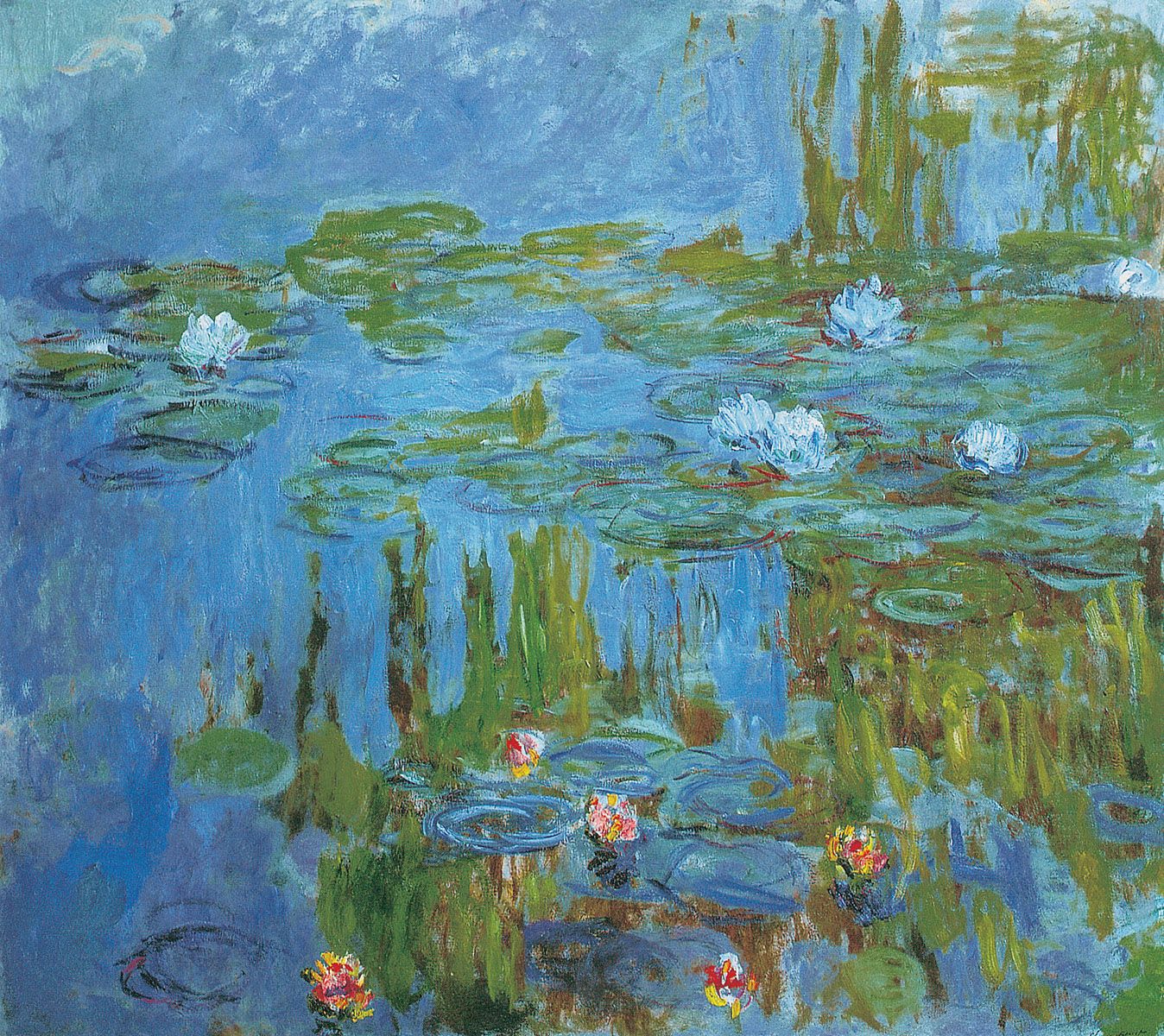

Quizá la más notable de sus últimas series sea Nenúfares, por el trabajo que le invirtió durante décadas hasta su muerte. Monet concibió la idea de la serie en 1890: “He llevado a cabo empresas de verdad imposibles”, le escribió a Geffroy, “agua y pastizales que se mecen en las profundidades son cosas para maravillarse eternamente, ¡pero cuán difícil es plasmarlo!”.[23]

En ese momento el artista había hecho varios bocetos con el tema de Reflejos, pero volvió a ellos sólo al final de la década de 1890. La elaboración de los Nenúfares tuvo lugar en dos etapas. La primera incluye lienzos de dimensiones más bien pequeños, hechos entre 1898 y 1908. La segunda etapa coincide con los últimos años de la vida de Monet, de 1916 a 1926, e incluye lienzos enormes presentados al gobierno francés en 1922, cuadros ahora expuestos en el Orangerie des Tuileries en París.

El interés de Monet por el tema de los nenúfares es más revelador al final de su periodo de madurez.

Las imágenes de peñascos agrestes y grandes extensiones de mar que antes lo cautivaban habían perdido importancia e incluso desaparecido por completo de su arte. Y sólo en raras ocasiones volvió a tratar el tema de las praderas ondeantes de Ile-de-France y los concurridos senderos del Sena. En cambio, prefirió pintar a Londres brumoso, o a Venecia reflejada en las aguas de los canales. Pero más que cualquier cosa, Monet estaba inmerso en el rostro brillante y hermoso de su propio jardín en Giverny.

(La autora de estas líneas ha tenido la gran fortuna de visitar este jardín, ahora separado de la casa de Monet por una cerca. Si todavía hoy causa una profunda impresión, ¡cómo sería la exuberancia que tuvo en la época de Monet, cuando él mismo, su familia y varios jardineros lo cuidaban!).

De ahí en adelante, este mundo perfumado y exquisito fue la inspiración de Monet anciano.

La tendencia hacia lo decorativo en los inicios de su carrera tomó fuerza en sus Nenúfares, al menos en su primer ciclo. En el cuadro Nenúfares blancos (1899), actualmente en el Museo Pushkin de Bellas Artes, Monet está casi totalmente desinteresado en los problemas de plasmar el aire y las gradaciones de luz y de color, y más concentrado en la consonancia decorativa entre pastizales coloridos y nenúfares blancos y lilas.

Aunque Monet sigue siendo un impresionista, hay un terreno común entre la solución de color en los Nenúfares y los experimentos de fauvistas como Matisse y Marquet. Monet no convirtió su estilo al uso de puntos de color; sus tonos seguían siendo puros, aunque modulados, pues continuó plasmando los colores por medio de las veloces pinceladas típicas del Impresionismo.

Como típicas de su corriente artística fueron sus últimas series de Nenúfares. Sin embargo, estas series aparecen mustias y secas, comparadas con las obras de las décadas de 1870 y 1890.

En la primera sala del Orangerie están expuestos nueve paneles, muchos de ellos pegados entre sí, para crear cuadros de más de doce metros de largo y hasta dos de alto.

Son Nubes (nueve paneles), Mañana (tres paneles), Reflejos verdes (dos paneles) y Puesta de sol (un panel). En la segunda sala se encuentran las composiciones Dos sauces (cuatro paneles), Mañana (cuatro paneles) y Reflejos de árboles (dos paneles); la cinta que separa al público de las obras, ¡aquí llega a medir diecisiete metros! Esta obsesión por el tamaño poco se ajusta a la manera de creación de los cuadros, pues en la concepción de los últimos Nenúfares se siente más el trabajo intelectual abstracto que el deseo de captar una percepción directa, como en la otrora encantadora e inimitable impronta de la obra de Monet, apreciable en el vecino Museo de Orsay.

Una casa de campo en Normandía, brillantes barcos de vela en Argenteuil, un extenso campo de amapolas, olas que rompen en la playa de Etretat, un tren jadeante a vapor en los túneles de la estación de Saint-Lazare; Vétheuil salpicada de nieve, abruptos peñascos en Gran Bretaña, molinos de viento y tulipanes holandeses, la parpadeante fachada de la catedral de Ruán, y los primeros nenúfares de Giverny… ¡cuántos motivos y cuán variados, qué sutileza emocional, y cuánta riqueza en la invención creativa! Y por doquier, la sinceridad de la expresión propia y la interminable verdad de la vida. Se explica por qué Rodin exclamó entusiasmado: “…en el campo, en el mar, ante el horizonte distante, ante el follaje tembloroso, ante el susurro interminable de las olas… ¡cuán hermoso es todo ello, es Monet!”.[24]

Como Monet vivió ochenta y seis años, desde 1840 hasta 1926, tuvo la oportunidad de ser contemporáneo de todas las manifestaciones artísticas de finales del siglo XIX y de comienzos del XX. Muchos de los pos-impresionistas que tenían en gran consideración a Monet sentían su influencia y deseaban ser sus alumnos, como Paul Signac y Louis Anquetin.

No obstante, Monet evitaba a toda costa dar consejos o recomendaciones, como consta en su testimonio a un periodista del Excelsior en 1920, en el cual expone la filosofía que profesó toda su vida respecto a la enseñanza de la pintura: “Aconséjeles pintar tanto como puedan, sin temer los resultados pobres… Si para ellos su pintura no mejora, nada puede hacerse ni nada podrá cambiarlo”.

Luego añadió: “Las técnicas cambian, pero el arte permanece: será siempre la misma interpretación emocional de la naturaleza”.[25] Monet no creía en la efectividad de la enseñanza práctica aunque sus cuadros mismos fueran lecciones para el neoimpresionista Signac, para Pierre Bonnard y Edouard Vuillard del grupo Nabis, y para Vincent van Gogh, quien añoraba pintar figuras como Monet pintaba paisajes. El Fauvismo, que apareció a comienzos del siglo XX, descubrió nuevas verdades a partir de la obra de Monet. Sin embargo, para las siguientes generaciones de artistas la pintura de Monet se les antojaba totalmente ajena.

Por otra parte, los cubistas y los surrealistas, con su percepción arbitraria y distorsionada de la realidad, no pudieron encontrar un punto de contacto con los cuadros de Monet, por su pletórica manifestación de júbilo por la vida; entre ellos y Monet parecía haberse roto la línea de continuidad.

Sin embargo, los periodos cruciales y formativos del arte no pasan en vano. Sin duda, el Impresionismo se inscribe dentro de las manifestaciones más fértiles del Realismo del siglo XIX, y el arte de Monet fue eje de todo el movimiento impresionista.

El trabajo de interpretación de la obra de Monet, por parte de artistas y críticos de los más diversos orígenes, ameritaría un extenso estudio, pero éste no es nuestro objetivo. Nos gustaría, no obstante, detenernos en la recepción que tuvo Monet en Rusia.

En 1875, Émile Zola, proscrito de los periódicos franceses por la audacia de sus artículos y novelas, se convirtió en corresponsal permanente del periódico ruso The Herald of Europe, gracias a la mediación de Iván Turgenev.

En 1876, en estas páginas apareció el nombre de Monet como uno de los artistas cercanos a Zola. El novelista hizo hincapié en la genialidad del trazo de Monet, y en la simplicidad y el encanto de sus paisajes bañados de la luz del sol.[26]

Durante el cambio de siglo, los artistas rusos que pasaban por París o que asistían a las exposiciones en Moscú y San Petersburgo, no podían dejar de ver los cuadros de Monet, considerado como el maestro de la pintura francesa. Incluso si no apreciaban el Impresionismo o el estilo particular de Monet, no podían permanecer indiferentes a su obra.

Algunas de las observaciones de estos artistas con respecto a Monet, son asombrosas por su exactitud; en ciertos casos, como sólo un artista podría expresarlas.