Virgen con una flor (La Virgen Benois), 1475-1478. Óleo sobre tela transferido sobre madera, 49,5 x 33 cm. Museo del Hermitage, San Petersburgo.

Infancia de Leonardo y sus primeras obras

El pintor de La Última Cena y de La Gioconda, el escultor de la estatua ecuestre de Francesco Sforza, el sabio genial, nace en 1452 en la orilla derecha del Arno, en Empoli, entre Florencia y Pisa. El caserío de Vinci, donde vio la luz, se encuentra como perdido en los pliegues y repliegues que forman el Monte Albano. Por un lado, la llanura, con el río, tan pronto seco como haciendo correr ruidosamente sus aguas amarillentas; por otro, el paisaje más accidentado de montículos sin fin, cubierto de villas; después, de vez en cuando, algún macizo más importante cuya cima pelada se cubre, al ponerse el sol, de reflejos violáceos.

La patria de Leonardo era entonces tal como la vemos hoy: una naturaleza severa más bien que risueña y exuberante; un terreno rocoso bordeado de muros interminables, por encima de los cuales, en la vecindad de las casas, escapan algunas ramas de rosales; como vegetación, viñedos y olivares. Aquí y allá una villa, una casita, una granja; desde lejos, el edificio parece riente, con sus muros amarillos y sus ventanas verdes; pero al entrar en él, no se halla más que desnudez y pobreza; paredes cubiertas de un simple revoque; argamasa o ladrillos a modo de piso; pocos muebles y de los más modestos; ni tapices ni colgaduras; nada que despierte la idea del bienestar, por no decir del lujo; ninguna precaución, en fin, contra el frío, que es muy intenso en esos parajes durante los largos meses de invierno.

En esas alturas se ha desarrollado una raza sobria, laboriosa, ágil, tan lejos de la despreocupación romana, del misticismo de la Umbría, como de la neurosis napolitana. Los agricultores forman allí la inmensa mayoría; los raros artesanos de esas regiones no trabajaron más que para las necesidades locales. En cuanto a los espíritus más ambiciosos, el horizonte era demasiado limitado en torno al campanario y han ido a buscar fortuna a Florencia, Pisa o Siena.

Algunos biógrafos modernos nos hablan del castillo en el que Leonardo ha visto por primera vez la luz del mundo; citan, además, al preceptor de la familia, la biblioteca donde el niño encontró un primer alimento para su curiosidad; ¿qué más? Eso es leyenda, proclamémoslo bien alto, no historia.

Existía ciertamente en Vinci un castillo, pero era una fortaleza, una ciudadela ocupada por los florentinos. En cuanto a los padres de Leonardo, no ocupaban más que una casa, muy modesta ciertamente, y no se sabe con seguridad si se encontraba en el pueblo mismo de Vinci o un poco más lejos, en la aldea de Anchiano. La servidumbre, a su vez, no comprendía más que una fante, es decir, una criada, con una remuneración de ocho florines anuales.

Si hubo una familia extraña al cultivo de las artes, fue precisamente la de Leonardo. De cinco de sus ascendientes del lado paterno, cuatro habían desempeñado la función de notarios, y esos honorables funcionarios ministeriales habían conservado el prefijo ser, que corresponde al francés maître: fueron el padre del artista, su bisabuelo, su tatarabuelo y el padre de este último. No nos asombremos de ver a este espíritu independiente por excelencia desarrollarse en un estudio repleto de expedientes polvorientos. Los notarios italianos no se parecían a los típicos escribanos llevados a la escena por los dramaturgos modernos: en el siglo XIII, Benetto Latini, el maestro de Dante, pecó contra la primera condición de la gravedad pedantesca que estamos habituados a atribuir a sus colegas. En el siglo siguiente, otro notario, ser Lappo Mazzei de Prato, se hizo conocer por sus cartas escritas en el más puro idioma toscano y ricas en detalles agudos sobre las costumbres de sus contemporáneos. En el siglo XV, en fin, el notario de Nantiporta redactó una crónica sobre la corte romana, a veces poco edificante. Recordemos que Brunelleschi y Masaccio tuvieron también por padres a notarios.

Se ve a la Providencia -escribe uno de ellos- hacer llover los dones más preciosos sobre ciertos hombres, a menudo con regularidad, a veces con profusión; se la ve reunir sin medida en un mismo ser la belleza, la gracia, el talento, y llevar cada una de esas cualidades a tal perfección que, hacia donde quiera que se vuelva ese privilegiado, cada una de sus acciones es en tal modo divina que, superando a todos los demás hombres, sus cualidades aparecen como lo que son en realidad, como concedidas por Dios y no adquiridas por industria humana. Es lo que se ha podido ver en Leonardo da Vinci, que unió a una belleza física por encima de todo elogio, una gracia infinita en todos sus actos; en cuanto a su talento, era tal que resolvía sin esfuerzo no importa qué dificultad que se presentase a su espíritu. La destreza se unía en él a una fuerza muy grande; la inteligencia y el valor tenían en él algo de regio y de magnánimo. En fin, su reputación creció de tal manera que, difundida por todas partes mientras vivía, se extendió más todavía después de su muerte.

El historiador del arte Giorgio Vasari, a quien debemos esta elocuente evocación, termina con una expresión -intraducible- para pintar la majestad de la figura: “Lo splendor dell’aria sua, che bellissimo era, risseneneva ogno animo mesto”.

Leonardo había recibido de la naturaleza una fuerza poco común: retorcía un badajo o una herradura como si fuesen de plomo.

Una especie de fallo, sin embargo, acompañaba sus aptitudes extraordinarias: era zurdo; sus biógrafos lo afirman formalmente. En su vejez la parálisis acabó también por hacerle perder completamente el uso de la mano derecha.

Las facultades del espíritu no perjudicaban en nada las cualidades del corazón. Lo mismo que Rafael de Urbino, Leonardo se distinguía por una bondad infinita; lo mismo que él, testimoniaba interés y prodigaba afecto hasta a los seres privados de inteligencia. Cuenta Vasari que había tanta seducción en sus modales y en su conversación, que ganaba todos los corazones. Así, sin poseer en cierto modo nada propio, y trabajando poco, hallaba modo de tener siempre criados y caballos. Quería mucho a éstos, como, en términos generales, a todos los animales; les cuidaba y enjaezaba con tanto amor como paciencia. A menudo, al pasar por lugares donde se vendían pájaros, los compraba y les devolvía la libertad sacándolos él mismo de la jaula. Uno de sus contemporáneos, Andrea Corsali, desde lo profundo de la India, escribía en 1515 a Giulio de Medicis que lo mismo que “nuestro Leonardo da Vinci”, los habitantes de esas regiones no permitían causar daño a ningún ser animado. Esa necesidad de cariño, esa liberalidad, ese hábito de considerar a sus discípulos como su familia son rasgos que acercan a Leonardo y Rafael, y que diferencian a ambos de Miguel Ángel, el artista misántropo, solitario y enemigo de fiestas y placeres. Desde el punto de vista de la prosecución de su carrera, Rafael, en cambio, se acerca a Miguel Ángel mucho más que a Leonardo. Éste representa la despreocupación, el laisser-aller. Rafael prepara con un esmero extremo su porvenir; es a la vez laborioso y hábil, se ocupa desde muy pronto de establecer las bases de su fortuna; mientras que Leonardo vive al día y subordina su vida a las exigencias de la ciencia.

Leonardo da Vinci y Andrea del Verrocchio, La Virgen con el Niño y ángeles, c. 1470. Témpera sobre panel de madera, 96,5 x 70,5 cm. National Gallery, Londres.

Desde el comienzo, el niño -y al respecto no vacilaremos en dar fe al testimonio de Vasari- mostró unas ganas desmesuradas, a veces incluso desordenadas, de saberlo todo; habría hecho los mayores progresos a no ser por la inestabilidad de su humor: comenzaba con ardor a estudiar una ciencia tras otra, iba desde el primer impulso al corazón del asunto, pero abandonaba con la misma facilidad el trabajo comenzado. En los pocos meses que dedicó a la aritmética, o más bien a las matemáticas, conquistó tal superioridad que confundía a cada instante a su maestro, poniéndole en apuros. La música no le atrajo menos, sobresalió singularmente en el manejo del laúd; ese instrumento le sirvió después para acompañar los cantos que improvisaba.[1] En una palabra, como otro Fausto, quiso recorrer el vasto ciclo de los conocimientos humanos y, no contento con haber asimilado las invenciones realizadas por sus contemporáneos, quiso vincularse directamente con la naturaleza para volver todavía al campo de la ciencia.

Acabamos de indicar las raras aptitudes del niño de genio, la variedad de sus gustos y de sus conocimientos; después de haberle mostrado sobresaliente en todos los ejercicios del cuerpo, en todas las luchas del espíritu, es hora de ver el uso que ha hecho de dones tan extraordinarios. Desde muy temprano se acentuó en él una facultad suprema, a pesar de su universalidad precoz: me refiero a una vocación poderosa, irresistible, por el arte del dibujo. Al estudiar sus primeras producciones originales descubrimos que, mucho más que Rafael, Leonardo ha sido un prodigio. Las investigaciones más recientes han mostrado lo lento y penoso que fue el desarrollo del artista de Urbino, la dura labor que le fue necesaria antes de dominar su materia. En Leonardo no ocurre nada parecido. Desde el primer día se afirma con una autoridad y una originalidad admirables. No es que el trabajo fuese fácil para él: nadie producía con más lentitud. Pero su visión era de tal manera personal que, en lugar de ser discípulo de sus maestros, se convirtió en el iniciador de éstos.

El padre de Leonardo parece haber residido más a menudo en Florencia que en Vinci, y es seguramente en la capital toscana, no en la oscura aldehuela de los alrededores de Empoli, donde se manifestaron las brillantes disposiciones de su hijo. Se ha logrado determinar el emplazamiento de la casa de los Da Vinci: estaba situada sobre la plaza de San Firenze, exactamente en el lugar donde se levanta hoy el palacio Gondi, y desapareció a fines del siglo XV.

No trataré de mostrar aquí lo que fue Florencia durante ese período de hundimiento político, de prosperidad industrial y comercial, de sobreexcitación literaria, científica y artística. Entre mis lectores, varios -quizá- recuerdan publicaciones más antiguas, principalmente Precursores del Renacimiento, donde he trazado un cuadro, que creo bastante completo, de la vida intelectual a orillas del Arno en tiempos de Lorenzo el Magnífico.

Hacia la época en que los Da Vinci se establecieron en Florencia, la escuela florentina había llegado a esa crisis en que es preciso renunciar o renovarse. La revolución inaugurada por Brunelleschi, Donatello y Masaccio había dado todo lo que era capaz de dar; vemos así a sus sucesores del último tercio del siglo XV flotar entre la imitación y el amaneramiento, impotentes como eran para fecundar una herencia en lo sucesivo gastada. En la arquitectura, cualquiera que fuese el talento de los Sangallo, el cetro no tardó en pasar a manos del urbinense Bramante, después a las de los representantes de la alta Italia: Vignolo, que nació cerca de Modena; Serlio, cuya patria fue Bolonia; Palladio, el más célebre de los hijos de Vicente. En la escultura, después de Verrocchio y Pollaiuolo, destacará un solo florentino; es verdad que se llama Miguel Ángel, pero a su alrededor ¡qué mediocridad y cómo se siente que está a punto de ser pronunciada aquí la última palabra!

Como en todas las épocas en que la inspiración se debilita, reinaba entonces en los talleres florentinos un espíritu de discusión, de crítica extrema, propia ante todo para desalentar. Al no poder producir obras sencillas y de vigor como los gloriosos maestros de la primera mitad del siglo, los Masaccio, los fra Angélico, los Piero della Francesca, incluso los Andrea del Castagno, cada pintor trataba de hacer algo nuevo, algo extraordinario -“terribilitá” es la palabra con que Vasari designa esa preocupación-, de esa manera se colocaban por encima de la crítica. Nada más amanerado que esas pinturas florentinas de finales del siglo XV; se daría de buena gana toda la ciencia de un Pollaiuolo por un poco de inspiración. En materia de belleza femenina, el ideal era un tipo lacerado, mórbido, con caras pálidas y delgadas, de pupilas embotadas y mirar velado, de sonrisa entristecida; si seducen a pesar de la incorrección de las líneas, es porque reflejan un último rayo de la poesía mística de la Edad Media. Ese ideal, tan alejado de las figuras robustas y casi viriles de Masaccio, de Piero della Francesca, de Andrea del Castagno, y de la distinción severa de Ghirlandaio, fue continuado en primer término por fra Filippo Lippi, e imitado por su hijo Filippino, y por Botticelli. Era el amaneramiento en una de sus formas más peligrosas.

Pero escuchemos al propio Leonardo. ¡Con qué claridad definió el papel de Giotto, después el de Masaccio, cuyos frescos ha tratado probablemente de copiar, como hacía entonces toda la juventud de Florencia!

La crítica ha hablado de la simpatía establecida entre Verrocchio y Leonardo. En ninguno de ellos, afirma Río -el elocuente e intolerante autor del Arte cristiano- excluye la armonía a la fuerza; la misma admiración por las obras de arte de la Antigüedad griega y romana, el mismo predominio de las cualidades plásticas, la misma pasión por el acabado de los detalles en las composiciones grandes como en las pequeñas, la misma importancia dada a la perspectiva y a la geometría en sus relaciones con la pintura, el mismo gusto pronunciado por la música, la misma propensión a dejar una obra inacabada para comenzar otra y, lo que es todavía más llamativo, la misma predilección por el caballo de batalla, por el caballo monumental y por los estudios en relación con él.

Pero estos puntos de contacto, ¿no son más bien debidos al azar que al parentesco intelectual de los dos temperamentos? Y más de uno de los argumentos invocados por Río ¿no podría volverse contra él? Verrocchio es ante todo un espíritu limitado y un carácter burgués: Leonardo, al contrario, personifica la curiosidad insatisfecha, los gustos del gran señor, la gracia y la elegancia innatas. Uno se eleva laboriosamente a un ideal superior: el otro, al venir al mundo, trajo consigo ese ideal.

Veremos en seguida cómo se comportó Leonardo ante las enseñanzas de su maestro. Limitémonos, por el momento, a comprobar que jamás se rebeló un artista más abiertamente contra todo trabajo seguido y metódico.

He aquí al principiante sometido a una disciplina. ¿Cómo se doblegó al yugo? Se circunscribió al programa que recomendó después a sus propios discípulos, y que formuló así: Lo que debe aprender primero el aprendiz: ante todo debe aprender la perspectiva, luego las proporciones de todas las cosas; después debe dibujar con el modelo de los buenos maestros, para habituarse a dar buenas proporciones a los miembros; luego según la naturaleza, para percatarse de los principios de lo que aprendió. Finalmente debe contemplar algún tiempo las obras de los diversos maestros y, por último, habituarse a la práctica del arte.

En otros lugares (cap. LXXXI del Tratado de la pintura) Leonardo proclama la necesidad de la independencia y de la originalidad: “Digo a los pintores que ninguno debe imitar la manera ajena, porque entonces se convertirán en nietos y no en hijos de la naturaleza. En efecto, los modelos se encuentran en tanta abundancia en la naturaleza, que se debe recurrir más bien a ellos que a los maestros. No digo eso a los que se esfuerzan por llegar a las riquezas a través del arte, sino a los que desean tomar del arte la gloria y el honor”.

Leonardo da Vinci y Andrea del Verrocchio, El Bautismo de Cristo, 1470-1476. Óleo y témpera sobre panel de madera, 177 x 151 cm. Galleria degli Uffizi, Florencia.

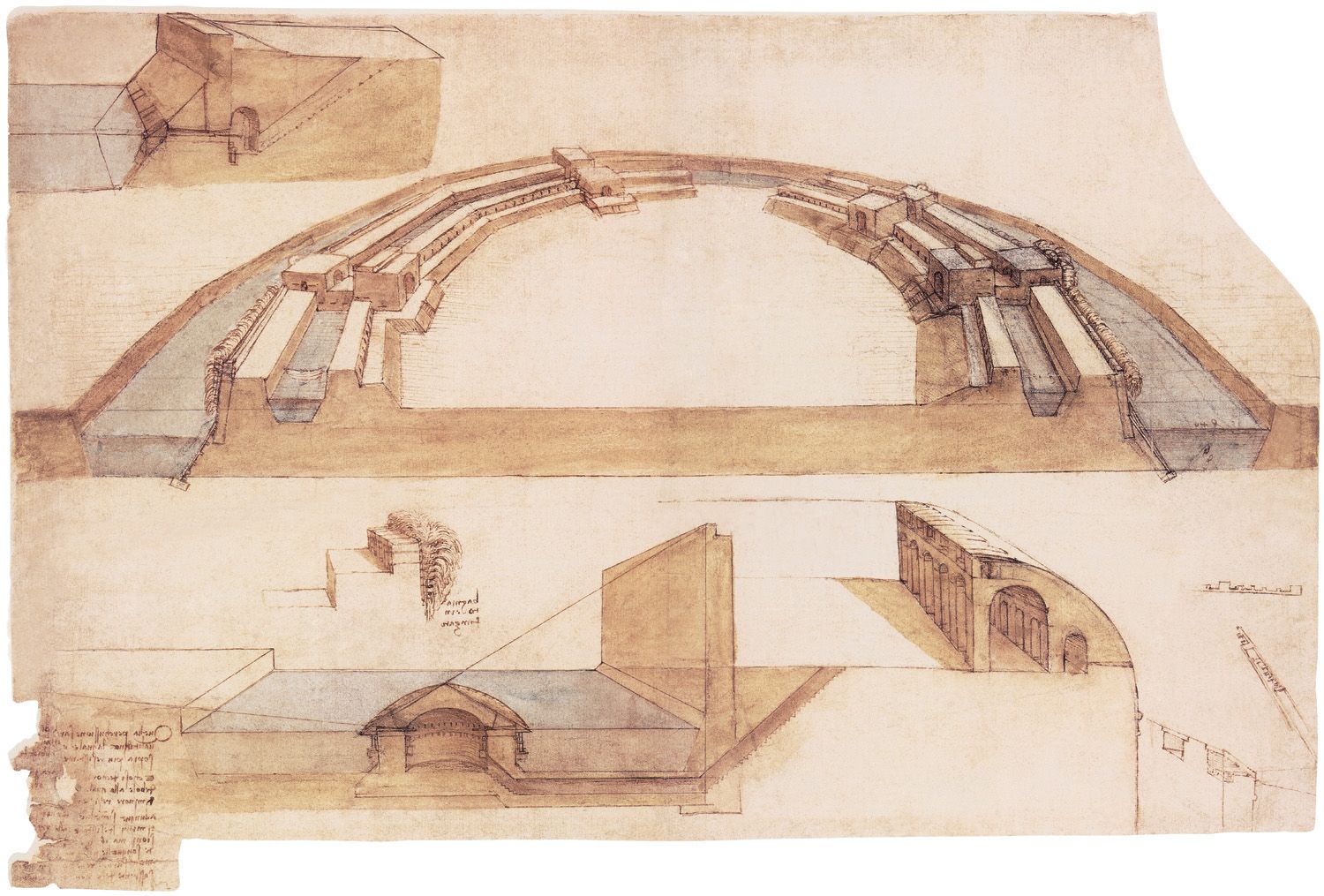

Estudio para un mecanismo fortificado con dos espacios, 1504-1508. Pluma y tinta, aguada, 44 x 29 cm. Biblioteca Ambrosiana, Milán.

¡Qué noble programa y, lo que vale más todavía, qué noble ejemplo! La larga carrera de Leonardo da Vinci está ahí para atestiguar que, desde la adolescencia hasta la vejez, prefirió la gloria y el honor a la fortuna.

Con tendencias semejantes, los modelos creados por sus predecesores no debían ejercer sino poca influencia sobre el principiante.

Se dedicó enormemente -cuenta Vasari- a trabajar de acuerdo con la naturaleza y a veces a hacer bosquejos en tierra, sobre los que colocaba trapos mojados; se dedicaba luego a copiarlos pacientemente en telas de Reims muy finas o en telas de lino preparadas, coloreándolas en negro y en blanco con el cabo del pincel, como para dar la ilusión (varios de esos dibujos han llegado hasta nosotros). Dibujaba, además, en el papel con tanto celo y talento que nadie podía igualarle en la delicadeza del resultado.

Vasari poseía una de esas cabezas al lápiz y a la aguada, y la declaraba divina. Leonardo, sin embargo, no debía tardar en abandonar esa práctica.

En el Tratado de la pintura (cap. DXXXVIII) recomienda formalmente no servirse de modelos sobre los cuales se extienda papel o piel delgada, sino, al contrario, dibujar las telas tal como son, teniendo en cuenta las diferencias de los tejidos.

Por refractario que se mostrase Leonardo a las influencias contemporáneas, era imposible que entre su maestro y él no se produjese un cambio de ideas, de relaciones de estilo. Para captarlas mejor, opondré a las etapas del desarrollo de Verrocchio, tal como he tratado de definirlas antes, algunos de los puntos de referencia de la evolución de su inmortal discípulo.

Ignoramos, en verdad, cuándo entró Leonardo en el taller de Verrocchio, pero fue seguramente mucho antes de 1472, porque, en ese momento, a los 20 años, se hacía recibir como miembro de la corporación de pintores de Florencia; en 1473, según prueba un dibujo sobre el cual volveré en seguida, manejaba ya a la perfección la pluma; agreguemos que el trato con los dos artistas siguió al menos hasta 1476.

¿Se me acusará de temeridad si, con esos datos, sostengo, contrariamente a la opinión común, que hubo entre discípulo y maestro un intercambió particularmente ventajoso para este último? ¿Que Leonardo ha dado a Verrocchio tanto, quizá más, de lo que ha recibido de él? Porque, en fin, cuando ese perfume de gracia y de belleza comenzó a hacerse sentir en la obra de Verrocchio, Leonardo no era ya un aprendiz, sino un maestro consumado. El Bautismo de Cristo, del que se hablará más adelante, no es la única obra donde la colaboración de ambos artistas es palpable, donde el contraste entre las dos maneras salta a la vista: ese contraste se advierte mucho más todavía entre las obras de Verrocchio anteriores a la entrada de Leonardo en su taller y las que fueron preparadas después.

Entre los dos artistas hubo un contrato tácito y una deuda recíproca, y con justo título sus nombres son inseparables en la historia del arte; porque si Leonardo ha tenido su parte, una gran parte, en los progresos de su maestro, cuyas últimas obras testimonian verdaderamente una inspiración superior, en cambio el paciente, el laborioso, el tenaz Verrocchio le enseñó a pensar y a buscar, que no era poco. Orfebre, perspectivista, escultor, grabador, pintor y músico a la vez, ese espíritu eminentemente curioso y pasablemente inquieto no podía menos de abrir a su discípulo los horizontes más variados; demasiado variados incluso, porque la dispersión de las tuerzas fue desde entonces el mayor peligro que amenazó al joven Leonardo.

A comienzos de la carrera de Leonardo, se encuentra, como en todos los grandes artistas, la leyenda de la primera obra maestra.

Un granjero -se nos cuenta- había rogado a ser Piero da Vinci que hiciese decorar en Florencia una rodela que había fabricado con madera de una higuera de su propiedad; ser Piero encargó a su hijo que pintase allí algo, sin decirle de dónde procedía. Leonardo, al ver que estaba torcida y toscamente trabajada, la enderezó al fuego y se la dio a un tornero para desbastarla y pulirla. Después de haberla recubierto con pasta, se puso a reflexionar sobre el motivo que podría representar allí, algún asunto como para asustar a los que atacasen al propietario del arma, a modo de la Gorgona antigua. Con ese fin reunió en una habitación, donde sólo él entraba, lagartos, grillos, serpientes, mariposas, saltamontes, murciélagos y otras especies de animales extraños; al mezclarlos produjo un monstruo horrible y espantoso, cuyo soplo envenenaba y llenaba el aire de llamas; al salir de un peñasco sombrío y quebrado, arrojaba un negro veneno por sus fauces abiertas; susojos despedían fuego; su nariz, humo. El artista sufrió mucho durante ese trabajo a causa del olor que despedían todos esos animales muertos; pero su ardor le hacía desafiarlo todo. Acabada la obra, como ni su padre ni el campesino reclamaban la rodela, Leonardo hizo avisar al campesino para que la fuese a buscar. Ser Piero fue una mañana a la pequeña habitación ocupada por su hijo, y después de llamar a la puerta, Leonardo la abrió pidiéndole que esperase un poco; el joven puso la rodela en el caballete y arregló la ventana de manera que la luz diese en la pintura con rayos deslumbrantes. Ser Piero, a la primera impresión, olvidándose de lo que iba a buscar, experimentó una conmoción, sin pensar que aquello no era más que una rodela y menos aún que se trataba de una pintura; retrocedió un paso, pero Leonardo le retuvo y le dijo: “Padre, esta obra produjo el efecto que esperaba; tómela y llévela”. Ser Piero quedó maravillado y elogió mucho el extraño razonamiento de su hijo. Compró secretamente en casa de un comerciante otra rodela, adornada con un corazón atravesado por una flecha, y se la dio al campesino, que guardó toda la vida agradecimiento por ello. Luego vendió secretamente la rodela de Leonardo por cien ducados a unos mercaderes, que no tardaron en revenderla por trescientos al duque de Milán.

El relato del biógrafo está evidentemente recargado, pero nada nos autoriza a creer que el fondo no sea exacto, pues esas jocosidades pertenecen absolutamente a los hábitos de Leonardo. ¿Quién sabe?, tal vez fue esa rodela la que sirvió luego de pasaporte al joven artista cuando fue a buscar fortuna a la corte de los Sforza.

Formó pareja con la rodela, según afirman los biógrafos, un cuadro que representaba una medusa, rodeada de serpientes que se anudaban y entrelazaban de mil maneras: “Una testa di Megera con mirabili et vari agruppamenti di serpi”.

Se ha identificado durante mucho tiempo esa pintura con la que se encuentra en el Museo de los Uffizi. Pero hoy los oráculos de la ciencia han decidido que no pudo haberse producido más que después de la muerte de Da Vinci y que tiene por autor a un cinquecentista deseoso de traducir con ayuda del pincel la descripción que Vasari había trazado con ayuda de la pluma. Inclinémonos ante este juicio, comprobando, sin embargo, que una Medusa pintada por Leonardo formaba parte desde mediados del siglo XVI de las colecciones del duque Cosme de Medici: un biógrafo anónimo lo afirma y el inventario de Cosme no es menos formal al respecto.

El cartón de la Tentación de Adán y Eva ha corrido la misma suerte que la Medusa. Todavía aquí hemos de contentarnos con la descripción de Vasari, corroborada por el testimonio del biógrafo editado por Milanesi.

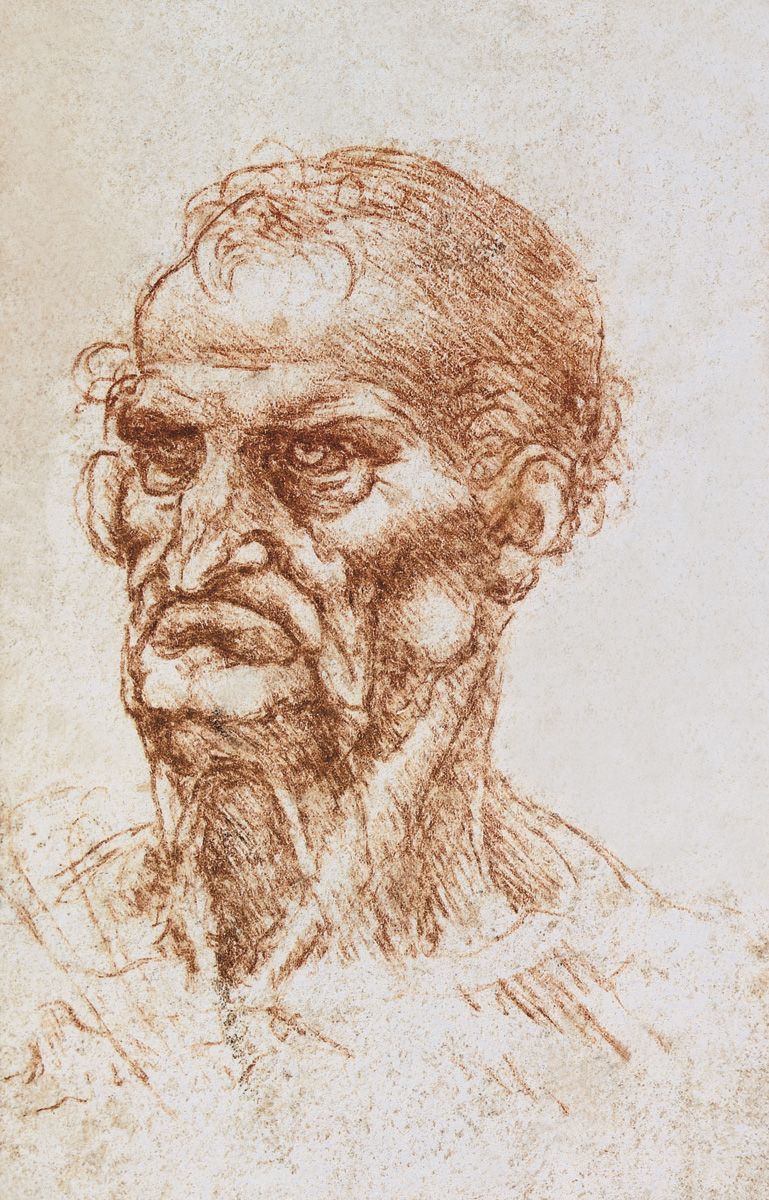

Busto de un hombre, cara completa, y cabeza de un león, c. 1505-1510. Tiza roja y reflejos blancos en papel, 18,3 x 13,6 cm. Biblioteca Real, Windsor Castle.

Se confió a Leonardo un cartón con el cual se había de realizar en Flandes un cortinaje tejido de oro y de seda, destinado al rey de Portugal. Ese cartón representaba a Adán y a Eva en el paraíso terrestre, en el momento de su desobediencia. Leonardo dibujó al pincel, en claroscuro, con retoques de cerusa, un prado de hierbas infinitas poblado de animales que reprodujo con una precisión y una verdad inauditas. Las hojas y las ramas de la higuera están ejecutadas con tal amor que no se comprende verdaderamente semejante paciencia. Se ve también una palmera con las curvas de sus ramas de tal modo milagrosas que solamente son concebibles con la paciencia y el talento de Leonardo. La tela, por otra parte, no fue ejecutada y el cartón está hoy en Florencia, en la casa afortunada del magnífico Octaviano de Medicis, a quien ha sido dada, hace poco, por el tío de Leonardo.

Así, desde su infancia, Leonardo buscaba motivos singulares: el monstruo pintado en la rodela, la Gorgona rodeada de serpientes, que chocan muy singularmente con las preocupaciones, cada vez más literarias, de los artistas italianos contemporáneos. Del mismo modo, en la Tentación de Adán y Eva le vemos perseguir los menores detalles de la vegetación. Su curiosidad ardiente se extendía hasta los problemas del orden más delicado, se diría más escabroso: H. Taine lo ha mostrado excelentemente en uno de esos análisis penetrantes en los que, en algunas líneas, nos enseña más sobre el arte del maestro que otros en grandes volúmenes, y que hay que reproducir íntegramente, por no poder decirlo mejor:

Algunas veces -escribe el autor del Viaje a Italia-, entre jóvenes atletas altivos como dioses griegos, se encuentra un hermoso adolescente ambiguo, de cuerpo de mujer, esbelto o contorneado con una coquetería voluptuosa, como los andróginos de la época imperial, y que parece, como ellos, anunciar un arte más avanzado, menos sano, casi enfermizo, de tal manera ávido de perfección e insaciable de dicha que no se contenta con poner vigor en el hombre y delicadeza en la mujer, sino que, confundiendo y multiplicando por una singular mezcla la belleza de ambos sexos, se pierde en las ensoñaciones y las búsquedas de las edades de decadencia y de inmoralidad. Se va lejos cuando se lleva al fin esa búsqueda de las sensaciones exquisitas y profundas [...]. De igual modo, Leonardo no es uno de esos espíritus concretos para los cuales la naturaleza no es más que una fuente de temas pintorescos: la abarca en su infinita variedad, y tal vez es porque ha estudiado todas sus deformaciones, todas sus fealdades, por lo que ha logrado mostrar su belleza más pura, la más ideal. Mientras, se ha ingeniado para llenar una laguna tan deplorable; ha enriquecido generosamente la obra de Leonardo con una serie de producciones que revelan seguramente la influencia del joven maestro, pero que se han considerado quizá con excesivo apresuramiento salidas de su propio pincel.

A partir de 1478, pisamos ya tierra firme. Un dibujo del Museo de los Uffizi, que Charles Ravaisson ha destacado por primera vez, nos proporciona algunas indicaciones particularmente preciosas sobre los trabajos de Leonardo después de su salida del taller de Verrocchio. Ese dibujo, provisto de la fecha mencionada, nos muestra que, desde entonces, el joven maestro buscaba cabezas de carácter, bellas o feas, que debían ocupar un puesto tan grande en su obra. Ha esbozado el retrato de un hombre de 60 años aproximadamente, de nariz arqueada, de barbilla alta y prominente, de cuello fuertemente configurado, de expresión enérgica, de una factura tan libre como segura. Todo rasgo de arcaísmo ha desaparecido; la sutileza es extraordinaria; las últimas dificultades en la interpretación de la fisonomía humana han sido superadas. El croquis de 1478 se convertirá, suavizándose, en el maravilloso estudio a la sanguina, igualmente conservado en los Uffizi. Frente a esa cabeza que atrae todas las miradas, se encuentra una cabeza de joven, apenas esbozada, de líneas ágiles, un poco blandas, que son la esencia misma del arte leonardesco. Después vienen croquis de ruedas de molino y como un embrión de turbina. Leonardo está allí enteramente. “El [...] 1478, comencé las dos Vírgenes María”, se lee en la cabecera del dibujo. Ignórase cuáles son esas dos Madonnas, y el campo queda abierto a la hipótesis.

Hacia esa época, los conciudadanos de Leonardo, e incluso el gobierno, comenzaron a contar con su reputación naciente. El 1 de enero de 1478, la Señoría de Florencia le encargó que pintase, en lugar de Piero del Pollaiuolo, un cuadro destinado al altar de la capilla San Bernardo, en el Palacio Viejo. Esa obra tuvo -¡ay!- el destino de muchas otras. Después de haberla comenzado con ardor (recibió el 16 de marzo del mismo año un adelanto de veinticinco florines), el artista se disgustó, y la Señoría tuvo que dirigirse, el 20 de mayo de 1483, a Domenico Ghirlandaio primero, después a Filippino Lippi, que la terminó hacia 1485; su obra fue a parar, sin embargo, no a la capilla de San Bernardo, sino a la Sala de los Lis, igualmente en el Palacio Viejo. El Cicerone identifica el cuadro dejado inacabado por Leonardo con el San Jerónimo del Vaticano; Müller-Walde, con el cartón de la Adoración de los magos, del Museo de los Uffizi. Otros críticos, al contrario -y yo pertenezco a ese número-, consideran el cartón en cuestión como ejecutado para el convento de San Donato de Scopeto (véase el capítulo siguiente).

En 1479 Leonardo parece haber recibido un encargo menos importante, pero apropiado para tentar su imaginación enamorada de lo singular: después de la conjura de los Pazzi, el gobierno florentino había decidido hacer pintar los retratos de los rebeldes sobre los muros del Palacio Viejo, a fin de que esas efigies ignominiosas sirviesen de lección a los conspiradores del porvenir. Se apeló, como de costumbre, a los pintores de más renombre: el Giottino, Andrea del Castagno y tantos otros se habían dedicado a misiones análogas. El tierno Botticelli se encargó de una parte del trabajo; Leonardo, de otra. Es lo que parece resultar al menos de un curioso dibujo del gabinete de Bonnat, en el cual Leonardo ha representado a uno de los conspiradores, Bernardo di Bandini Baroncelli.

A pesar de muchas dudas, tenemos derecho a afirmar, apoyándonos sólo en los dibujos de la primera época de Leonardo, que desde su infancia tuvo una potencia de asimilación extraordinaria; que su cerebro captaba, con una facilidad que rayaba en el prodigio, las formas exteriores, y se las apropiaba. ¡Qué diferencia con Rafael, que fue sucesivamente tributario de los umbrienses, de los florentinos y de la Antigüedad, antes de crear tipos y un estilo propios! Miguel Ángel mismo, a pesar de la originalidad y de la altura de su genio, puso más de una vez a contribución la obra de sus antecesores, principalmente la de Jacopo della Quercia, Donatello y Signorelli, sin contar lo que tomó de los griegos y los romanos. Ahora bien, para Leonardo los predecesores y los contemporáneos no existen. Indiferente ante los motivos creados por los demás, no quiere deber nada más que a sí mismo.

La reputación de Leonardo había crecido lo bastante (se acercaba por otra parte a los 30 años y se había establecido por cuenta propia) para que los monjes del rico convento de San Donato de Scopeto, situado fuera de la Porta Romana, le encargasen, en marzo de 1481, que pintase el retablo de su altar mayor (“la pala per l’aitare maggiore”). El artista puso manos a la obra de inmediato; pero cediendo a una propensión funesta -todo llama al comienzo, hielo al cabo de algunas semanas- no tardó en abandonar el trabajo sin terminar. Los monjes tuvieron paciencia durante largo tiempo, unos quince años; finalmente, desesperados, se dirigieron a Filippino Lippi. Éste, más expeditivo, les entregó en 1496 la hermosa Adoración de los magos, el cuadro tan vivo y espiritual que se admira en el Museo de los Uffizi, en la misma sala en que está el cartón inacabado de Leonardo. Ahora bien, de la circunstancia de que el motivo impuesto a Filippino era la adoración de los magos, se ha concluido que tal era igualmente el asunto del retablo comenzado por Leonardo; partiendo de este supuesto se ha identificado el cartón con el del Museo de los Uffizi. De hecho -y esta circunstancia ha escapado a mis predecesores- las dos obras tienen sensiblemente las mismas proporciones: la de Leonardo, según el comunicado de Ferri, conservador de los dibujos y estampas del Museo de los Uffizi, mide 2,30 m de largo por 2,30 m de alto; la de Filippino, 2,43 m de largo por 2,53 m de alto; las dos, se ve, tienen una forma que se aproxima sensiblemente al cuadrado, forma bastante rara en materia de cuadros.

Seis estudios de hombres desnudos o con ropajes, c. 1480. Pluma y tinta, 27,7 x 21 cm. Musée du Louvre, París.

Estudios para La Adoración de los Magos, c. 1481. Pluma y tinta, punzón de metal sobre papel, 21,3 x 15,2 cm. Musée Bonnat, Bayona.

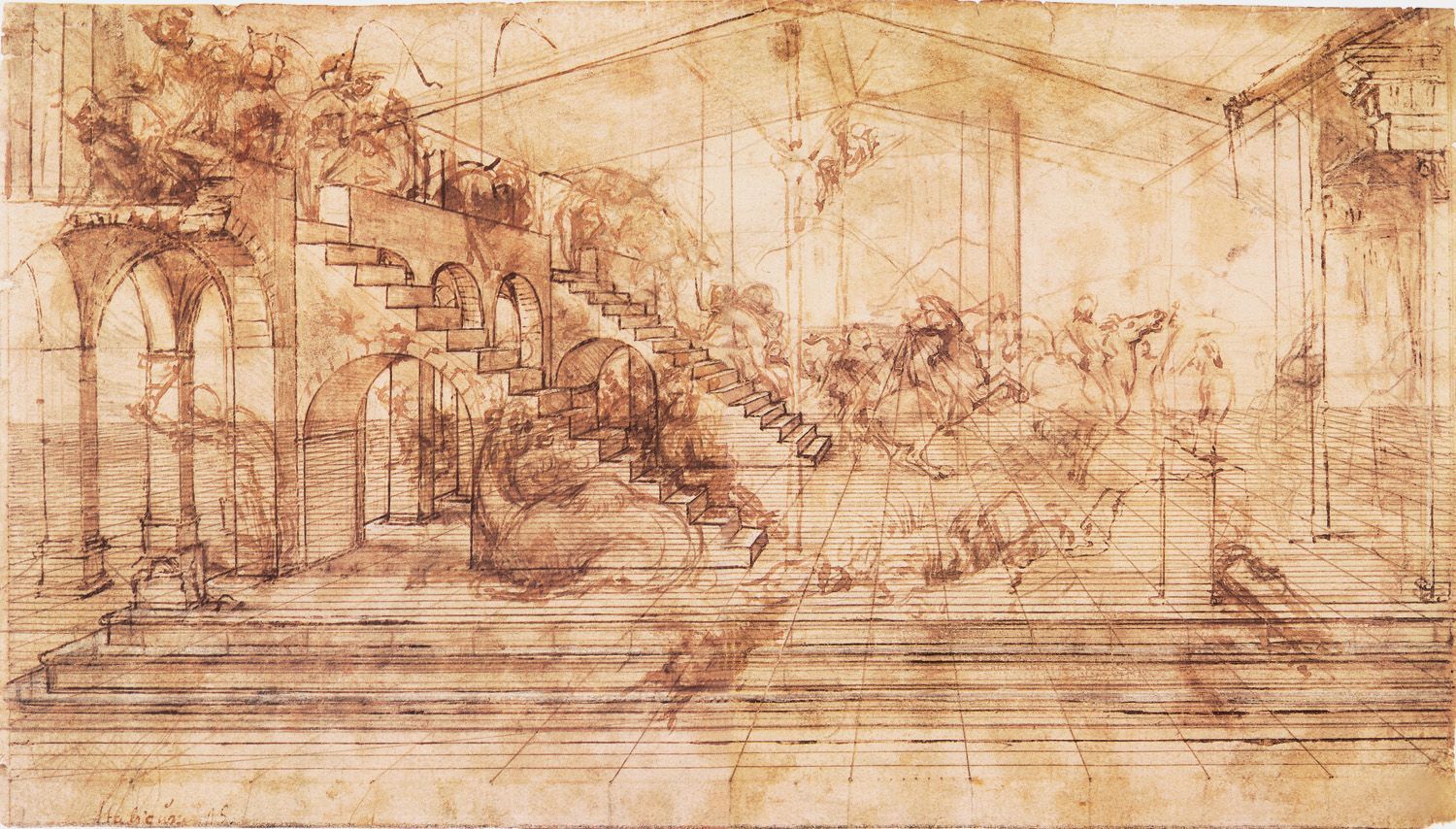

Un historiador del arte de los más autorizados ha analizado muy bien la técnica del cuadro de la Adoración: Leonardo -nos dice- dibujaba primero bastante claramente, con la pluma o el pincel, sobre el panel preparado; lo situaba todo en perspectiva, como lo prueba el dibujo del Museo de los Uffizi; luego sombreaba con un color oscuro; pero como se servía de una especie de betún, el tono se ha vuelto muy intenso y en las obras que ha terminado ese color bituminoso ha absorbido a los demás y ha ennegrecido las sombras más allá de lo conveniente.

También Vasari había caracterizado así las innovaciones de Leonardo: “Introdujo en la pintura al aceite una cierta oscuridad (es decir, el empleo de tonos oscuros), de que se han servido los modernos para dar más fuerza y relieve a sus figuras [...]. Deseoso de dar el mayor relieve posible a los objetos que representaba, se esforzaba, con ayuda de las sombras oscuras, por encontrar los negros más profundos para que resultasen más claras las partes luminosas; llegaba así a suprimir los claros y a dar a sus cuadros el aspecto de un efecto nocturno“.

Con respecto a la armonía del colorido, Leonardo, instintivamente o de modo deliberado, ha procedido con más o al menos con tanto apriorismo. Sustituye los colores más o menos crudos de sus antecesores por una gama sabia obtenida con los tonos más tiernos, tales como el pardo y el betún: en semejante materia, hubiese podido ganar por puntos al mismo Rembrandt. El teórico, aquí, confirmó las tendencias del práctico: hay que leer el Tratado de la pintura para ver con qué ironía se burla de los pintores mediocres que ocultan su insuficiencia tras la profusión del oro y del azul marino.

En otra innovación (a menos que sea una reminiscencia), Leonardo se encuentra con Masaccio. Al suprimir los accesorios ociosos, atribuye la primacía a la figura humana, despojada de los vanos ornamentos, reducida a una indumentaria de sencillez antigua. He ahí el principio mismo del arte clásico, pero de un clasicismo animado y caldeado sin cesar por el estudio de la naturaleza.

Estudiemos ahora la concepción del cuadro: los predecesores de Leonardo habían sacrificado todos más o menos algo a la pintura literaria; quiero decir a una pintura en que las ideas, los motivos y la composición ocupaban más lugar que la búsqueda misma de ciertos secretos de la técnica. Habían nacido narradores; narradores conmovidos, amenos, hábiles en la personificación de alguna idea abstracta por una figura o un gesto; hábiles también para comentar con el pincel, con ayuda de mil rasgos ingeniosos, los relatos del Antiguo Testamento o de las leyendas de los santos. ¡Antípodas de las ambiciones de Leonardo! Nadie sufría menos que él el yugo de la literatura. Quería que su pintura fuese admirada por sí misma, no por los asuntos que trataba; su triunfo era la solución de algún bello problema dé perspectiva, de iluminación, de agrupación y sobre todo de modelado; en lo demás, se dejaba llevar por sus instintos de sensibilidad y de poesía.

Si consideramos la invención misma de las figuras, todavía proclama Leonardo los derechos de la gran pintura de historia. Después de fra Angélico, simultáneamente con el Perugino, y antes que Miguel Ángel, proscribe de sus cuadros de santidad todo retrato de amigo o de protector. No es que no se inspire a veces en figuras reales; pero les hace experimentar un trabajo de apropiación y de asimilación enorme antes de darles un puesto en el santuario del arte: examínese bien su Última Cena. En una palabra, no ha introducido un retrato en ninguna de sus composiciones religiosas. Sus personajes han sido inventados en todas sus partes o idealizados.

Estudio de perspectiva para La Adoración de los Magos, 1481-1482. Pluma y tinta, restos de punzón de plata y blanco sobre papel, 16,3 x 29 cm. Galleria degli Uffizi, Florencia.

Nos será fácil, después de estos análisis, caracterizar el progreso realizado por Da Vinci en la pintura, debería decir la revolución cumplida. Al estudiar con pasión la naturaleza, lo mismo que las ciencias que permiten reproducirla más exactamente -anatomía, perspectiva, fisonomía-, luego, en compensación, al consultar, con la independencia que le era propia, los modelos antiguos, era imposible que no combinase la precisión con la libertad, la verdad con la belleza. Ahí, en esa emancipación definitiva, en esa plena posesión del modelado, de la iluminación y de la expresión, en esa amplitud y esa libertad se encuentra la razón de ser y la gloria del maestro: otros han podido ensayar por vías diferentes; pero ninguno ha llegado tan lejos, ninguno ha subido tan alto.

El mejor informado y más caluroso de sus biógrafos -el buen Vasari- ha definido en términos excelentes esta mision en cierto modo providencial. Después de haber enumerado a todos los corifeos del siglo XV, agrega: “Las obras de Leonardo da Vinci pusieron claramente de relieve el error cometido por esos artistas: inauguró la tercera modalidad, o la modalidad moderna; ademas del atrevimiento y la bravura del dibujo, además de la perfección con que reprodujo hasta las minucias más sutiles de la naturaleza exactamente como son, dio verdaderamente a sus figuras movimiento y soplo gracias a la excelencia de sus reglas, a la superioridad de su ordenación, a la exactitud de sus proporciones, a la perfección de su dibujo y a su gracia divina: la abundancia de sus recursos no ha sido igualada más que por la profundidad de su arte“.

No se podría decir mejor: a Leonardo debe la pintura su evolución suprema.

Para acabar de poner de manifiesto la inconmensurable superioridad de la Adoración de los magos, examinemos algunas otras pinturas florentinas del mismo siglo.

He aquí, a título de contraposición, en el Museo de los Uffizi, la Adoración de los magos de Domenico Ghirlandaio, pintada en 1487. ¡Cuán tímida es la acción todavía y qué tiesura en los caballos que aparecen en el fondo!

Leonardo, gracias a las leyes del claroscuro, que se dedicó a perfeccionar durante toda su vida, pudo producir un relieve desconocido en sus antecesores, fundir sus colores, poner en ellos una suavidad y una morbidez que no habían sido siquiera sospechados hasta entonces, sobre todo por Domenico Ghirlandaio.

Si vamos a Filippino Lippi, nos encontramos con una antítesis viviente de Leonardo: aquél, brillante, pero, ¡ay!, también superficial; más inclinado a la pintura literaria que a los refinamientos del dibujo o del colorido; el segundo, lleno de seriedad y de convicción, dotado en el más alto grado del sentimiento de la forma y de la belleza.

El azar ha querido que en tres ocasiones se encontrase Leonardo con Filippino. Una primera vez, como se ha visto, a éste se le encargó (1483) ejecutar el retablo que había sido encargado a Leonardo para la capilla de San Bernardo, en el Palacio Viejo de Florencia; una segunda vez (1496), recibió la misma misión para la Adoración de los magos destinada al convento de San Donato. En ocasión del primer encuentro, fue Leonardo, al contrario, el que pidió a Filippino que le cediese el encargo del retablo destinado al convento. Filippino, como artista complaciente y cortés, se apresuró a dejar el puesto a su colega mayor; pero Leonardo, según sus hábitos, dejó la obra inacabada y Filippino reasumió en 1503 el contrato primitivo, que la muerte le impidió ejecutar.

La Adoración de los magos de Filippino y la de Leonardo harán palpables las diferencias entre los dos maestros. A pesar de las partes verdaderamente hermosas, diría incluso soberbias, como el pastor agachado (ese trozo sería digno de Rafael), se censurará esas cabezas sin expresión, vacías, banales, pintadas sin modelo, sobre todo las del primer plano. Filippino, sin embargo, no ha dejado de introducir en sus cuadros retratos de sus contemporáneos, especialmente de los Medicis, mientras que Leonardo se prohibió siempre rigurosamente ese subterfugio.

La Adoración de los Magos, 1481-1482. Ocre amarillo y tinta marrón sobre panel de madera, 246 x 243 cm. Galleria degli Uffizi, Florencia.

San Jerónimo, 1482. Témpera y óleo sobre panel de madera, 103 x 75 cm. Pinacoteca, Musei Vaticani, Ciudad del Vaticano.

Y, sin embargo, el espiritual Filippino no ha sabido eludir enteramente la fascinación de su émulo. El personaje de perfil que, en su Adoración de los magos, levanta al aire sus manos (detrás del pastor inclinado) procede del personaje colocado en el segundo plano, hacia la derecha, en el cuadro de Leonardo.

Se clasifica ordinariamente entre las producciones del período florentino el estudio para el San Jerónimo conservado en Windsor, y el esbozo del San Jerónimo, pintura sobre panel, expuesto en la Pinacoteca del Vaticano (antigua colección del cardenal Fesch). El estudio tiene tanta firmeza (el santo es representado de rodillas, con el crucifijo en una mano y la otra extendida para darse golpes de pecho) como indecisión y esfumamiento el esbozo. Las pruebas por las cuales ha pasado y su estado de degradación explican mucho sus imperfecciones (la cabeza, cortada en el panel, ha estado largo tiempo separada del resto de la composición). El santo es presentado con una rodilla en tierra, de cara al espectador; una mano retiene los pliegues de su indumentaria, extiende la otra para golpearse el pecho. Sus rasgos expresan un dolor profundo. Cerca de él, el león tradicional, de una conformación soberbia. En el fondo, la iglesia, en la que se quiere reconocer la de Santa María Novella de Florencia, con su fachada retocada por L. B. Alberti.

Si se considera este período de la obra de Leonardo -desde 1472, época en que se hizo recibir como miembro de la corporación de los pintores de Florencia, a 1482 o 1483, fecha de su salida para Milán-, es imposible evitar la sorpresa por la rareza de sus pinturas. Apenas si en esos doce años contamos dos o tres cuadros o esbozos. Y, sin embargo, vastos ciclos nacían en ese momento, en Florencia y en Roma. ¿Cómo han podido los mecenas de la época descuidar así al glorioso principiante? La respuesta es fácil: en primer término, los hábitos de Leonardo eran conocidos por todos; se sabía, por una parte, que no gustaba de las escenas numerosas, de las composiciones de grandes dimensiones a la manera de los frescos; que tampoco experimentaba ninguna ternura por ese género de pintura; no se ignoraba, por otra parte, que, al buscar una perfección casi sobrehumana, muy a menudo dejaba la obra comenzada, sin volver a poner la mano en ella.

Cualquiera que sea la fecha, cualquiera que sea la autenticidad de los cuadros, es innegable esto: su acción había hecho sentir un fermento nuevo -perturbador y fecundo-, y ese fermento no podía introducirlo en el caldo de la cultura florentina, para hablar como los fisiólogos modernos, más que Leonardo. ¡Adiós en lo sucesivo al arcaísmo, con sus convenciones y su tierra! ¡Adiós a los colores chocantes! ¡Adiós a los retratos en lugar de los tipos de santos! ¡Adiós a todo lo que producía esfuerzo y tensión!

Detengámonos en el defecto que acaba de indicarse en primer término, sin perjuicio de volver después sobre los demás. ¿Hay algo que iguale a la gracia fácil de Leonardo, ese laisser-aller aparente tras el cual se ocultan cálculos tan profundos? Sus preliminares, como se diría hoy, eran tan concienzudamente preparados como los de no importa cuál de sus predecesores o contemporáneos, pero llegaba al fin al precio de una labor sobrehumana, y disimulaba lo que no formaba más que la preparación misma del trabajo; por prodigios de genio, daba al conjunto la apariencia de una obra surgida de un pincelazo y creada como por un soplo.

Se comprende que a una naturaleza de grand seigneur como la de Leonardo, el horizonte florentino le haya parecido un poco limitado, que el artista se haya sentido incómodo en ese ambiente que no había cesado de ser esencialmente burgués, porque los prejuicios populares contra la nobleza y contra todo lo que se vinculaba a la tiranía no habían perdido nada de su vigor: a pesar de su omnipotencia, los Medicis del siglo XV, Cosme, Piero, hijo de Cosme, y Lorenzo el Magnífico, se vieron obligados constantemente a contar con ellos. Además, cualquiera que fuese la liberalidad de esos opulentos comerciantes y banqueros, no disponían de honores, ni de empleos, ni de tesoros comparables a los de los príncipes soberanos, El artista, en esa sociedad en que continuaba reinando un feroz espíritu de igualdad, estaba condenado a vivir modestamente, mezquinamente. ¡Qué sujeción para un espíritu tan brillante, tan exuberante! El lujo de una corte, la organización de fiestas magníficas, las experiencias grandiosas, la conquista de una fortuna brillante, tales eran las ventajas que debían atraerle tarde o temprano hacia los príncipes tan delicados, refinados y corrompidos a quienes obedecían entonces la mayor parte de los Estados vecinos.

Había, además, otra cosa: Leonardo, no lo olvidemos, no tenía familia; los casamientos sucesivos de su padre y el nacimiento de numerosos hermanos y hermanas no tardaron en desterrarle definitivamente de la vivienda que habría podido, en algunos instantes, considerar como casa paterna. ¡Y en todas partes, en medio de sus conciudadanos, la mancha sobre su nombre, las sonrisas irónicas cuando se presentaba en un salón! ¿Quién sabe? Tal vez también apodos más o menos injuriosos. En el extranjero, al menos, no se le reprocharía sin cesar la ilegitimidad de su nacimiento, y esto por una razón: porque se ignoraba.

Lo que hubo de singular, a veces de extravagante, en la conducta de Leonardo, sus gastos, su lujo, ¿no se deberían tal vez a la necesidad de ponerse fuera y por encima de las costumbres de su ambiente, en lugar de expiar incesantemente una culpa que no era suya? Lejos de sufrir esa humillación y de soportarla en silencio, arrojó un desafío a la opinión pública; no pudiendo ser el más considerado, quiso ser el más espiritual y el más brillante.

Aquí se plantea un problema que, en estos últimos años, ha preocupado vivamente al mundo sabio. ¿Ha ido Leonardo directamente de Florencia a Milán o bien, cediendo a insinuaciones de su humor inestable, ha emprendido peregrinaciones más o menos largas antes de plantar definitivamente su tienda en el centro de la Lombardía?

En qué circunstancias fue Leonardo a establecerse en la corte de los Sforza, tan célebre por su magnificencia y su corrupción. ¿En qué época emprendió ese viaje tan memorable, que no sólo tuvo por efecto la creación de la escuela milanesa, sino que ha impreso, además, el sello de la perfección a las obras mismas del maestro? El autor anónimo de la vida de Leonardo, publicada por Milanesi, dice que el artista contaba 30 años cuando Lorenzo el Magnífico le envió, en compañía de Atalante Migliarotti, a llevar un laúd al duque de Milán. Sin embargo, según Vasari, Leonardo habría emprendido ese viaje por su propia iniciativa. Los dos biógrafos están por lo demás enteramente de acuerdo en el episodio del laúd: Leonardo -dice uno- debía tocar el laúd ante ese príncipe apasionado por la música. Llegó con un instrumento que él mismo había modelado, casi enteramente de plata y con la forma de un cráneo de caballo. Esa forma era original y llamativa, pero hacía el sonido algo más vibrante y sonoro. Salió vencedor de ese concurso abierto a muchos músicos, y se mostró el más asombroso improvisador de su tiempo. Ludovico, seducido, además, por la elocuencia fácil y brillante de Leonardo, le colmó de elogios y de halagos.[2]

Por lo que respecta a la intervención de Lorenzo el Magnífico, nada más verosímil que la versión dada por el biógrafo anónimo. Lorenzo cumplía siempre el papel de intermediario entre los mecenas y los artistas. Ante los reyes de Nápoles, los duques de Milán, el rey de Hungría o los simples municipios, se encarga sin cesar, con celo, de comisiones de esa naturaleza. Ludovico el Moro, en particular, le estaba agradecido: al ilustre mecenas florentino le dirigió algunos años después al célebre arquitecto florentino Giuliano da San Gallo, con el encargo de construir un palacio.

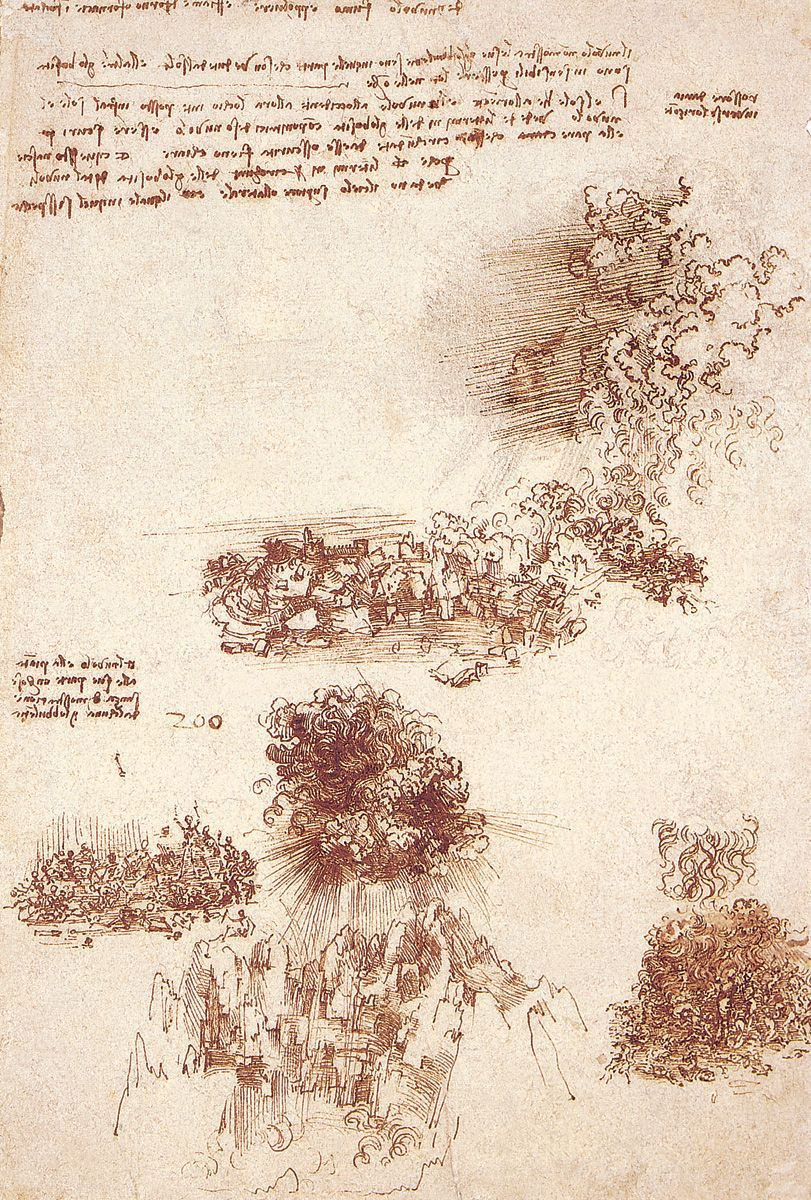

Estudio cataclísmico, c. 1511-1512. Carboncillo o tiza negra suave, retrabajado con pluma y tinta dorada y marrón oscuro, 30 x 20,3 cm. Biblioteca Real, Windsor Castle.

Al referirnos a la fecha del viaje, no encontramos más que contradicciones. Vasari habla de 1493; Morelli y Ritcher, de 1485; la mayoría de los otros críticos modernos, de 1483; Müller-Walde, en fin, de fines de 1481 o de comienzos de 1482. Examinemos estas diversas hipótesis. Un autor del siglo XVI, Sabba da Castiglione, cuenta que Leonardo consagró dieciséis años al modelo de su estatua de Francesco Sforza, modelo que abandonó en 1499. Al restar dieciséis de esta última cifra, nos encontramos con la fecha de 1483. Por otra parte, documentos de los archivos nos muestran a Leonardo en Milán en 1487, en 1490, en 1941, en 1492. La fecha de 1493, mencionada por Vasari, debe, pues, ser absolutamente abandonada.

El espiritual amateur italiano cuyas paradojas han sido tan comentadas en Alemania, senador Morelli, se funda, por lo demás, en el testimonio del mismo Vasari para afirmar que en 1484 Leonardo se encontraba todavía en Florencia. Después de la partida de Verrocchio para Venecia, es decir, en 1484 -cuenta el biógrafo, Giovanni Francesco Rustici, que había conocido ya a Leonardo en el taller de Verrocchio-, se estableció con el joven maestro, que sentía por él mucho afecto.

Pero Rustici, habiendo nacido en 1474 solamente, no tenía más que 10 años en la época de la partida de Verrocchio y, por consiguiente, no podía haber recibido lecciones de ese maestro ni de Leonardo. Fue más bien en 1504, en ocasión del regreso de Leonardo a su ciudad natal, cuando éste habría dado consejos y lecciones a su joven amigo. En esa época especialmente asistió a la operación de la fundición de las tres estatuas destinadas al baptisterio.

Por las razones que acaban de exponerse, y mientras no se pruebe lo contrario, hay que asignar la fecha de 1483 a la partida de Leonardo para Milán. Esa fecha concuerda, además, con el testimonio del autor anónimo, según el cual Leonardo (nacido en 1452), contaba 30 años cuando se estableció en Milán.

A pesar del misterio que se cierne sobre el primer período de la vida de Leonardo, tenemos derecho a declarar que en una época en que los otros artistas buscan todavía su camino, él se había entregado a las ramas más diversas de la actividad humana; más aún, que en pintura tenía ya su estilo propio, ese estilo al que la posteridad no ha podido rendir mejor homenaje que dándole el nombre de su inventor. La enseñanza tiene poca influencia sobre las naturalezas tan profundamente originales; Leonardo, como Miguel Ángel, no ha podido recibir de su maestro otra cosa que indicaciones generales; tal vez también la revelación de algunos procedimientos técnicos.

Si, no obstante, sus comienzos no han tenido la repercusión de los de Miguel Ángel, se debe a la diferencia fundamental de su genio. Leonardo, el artista esencialmente buscador, indeciso y ondulante, perseguía una infinidad de problemas a la vez, interesándose por los procedimientos susceptibles de marcar el camino, tanto como por el resultado mismo. Miguel Ángel, al contrario, no daba más que un golpe, pero era el decisivo; la convicción madurada desde el principio en su espíritu, la compartía con el espectador. Obras como las suyas, violentas y concretas, son más apropiadas para impresionar a la muchedumbre. Así, mientras que Buonarroti, desde sus comienzos, contó como admiradores a todos los florentinos, Leonardo, apreciado solamente por algunos espíritus delicados, se vio forzado a buscar fortuna lejos. No ha habido que lamentarlo por su gloria, pero Florencia ha perdido ciertamente un gran honor.