Henri Rousseau, llamado el Aduanero Rousseau, El Encanto, 1909. Óleo sobre tela, 45.5 x 37.5 cm. Museo Charlotte Zander, Bönnigheim.

I. Nacimiento del arte naif

¿Cuándo nació el arte naif?

Existen dos maneras de considerar el nacimiento del arte naif. Como corriente artística que no vio la luz del día sino hasta el comienzos del siglo XX y como las manifestaciones que han aparecido de modo absoluto desde hace algunas decenas de siglos con las pinturas rupestres y las primeras esculturas de animales. ¿Quién fue el primer artista naif? Ciertamente un cazador del neolítico grabando sobre una piedra llana los contornos de una presa en fuga y utilizando sólo una fina línea para representar la silueta elegante del animal en movimiento. Sin ninguna experiencia artística utiliza su ojo de cazador. Durante toda su vida ha observado su “modelo”. Es difícil, sin embargo, comprender qué lo incitó a realizar tal dibujo. ¿Intentaba transmitir un mensaje a su tribu? ¿Una oración a un dios para que la caza fuera buena? Según los historiadores del arte, esta primera prueba, independientemente de su objetivo, testifica un arranque vital de una necesidad de expresarse nacida con el contacto de la naturaleza. Este cazador, quien debe ser considerado seguramente como el primero de los “artistas naif”, fue sin duda el más original porque no existía aún ningún sistema de representación pictórica. Poco a poco, el método se formó y se perfeccionó. Seguramente, las pinturas de las grutas de Lascaux o de Altamira no fueron realizadas por las manos de un cazador. La representación precisa y pormenorizada de los bisontes, sus formas, el uso del claroscuro y finalmente la hermosura del dibujo revelan una incontestable maestría. Pero, como vivía en el anonimato y como, sin duda, sus contemporáneos no prestaban la misma importancia que le damos nosotros hoy a lo que pintaba, este “naif”, cazador o artista aficionado, siguió con sus ensayos.

Con la aparición de los diversos sistemas artísticos y de muchas escuelas de arte se han revelado, poco a poco, artistas, pintores, escultores y dibujantes, innovadores y originales. El mundo europeo conserva con cuidado las obras maestras de la antigüedad, lo mismo que los nombres de los grandes arquitectos, escultores y pintores.

Sin embargo, en el siglo V a.C., un ciudadano ateniense desconocido que intentara realizar una pintura, tenía pocas probabilidades de pasar a la posteridad. Es verdad que la mayoría de los frescos antiguos no han sobrevivido a los estragos del tiempo y los textos sólo han inmortalizado muy pocos nombres de sus dueños. El nombre de este artista, precursor de Henri Rousseau, se ha perdido para siempre, pero el hombre ciertamente existió.

Por otro lado, el número aúreo y las bases matemáticas utilizadas en arte, aunque fueron considerados cánones de la hermosura humana por Policleto, no eran más que el patrimonio de un pequeño territorio puesto a prueba constantemente por invasiones procedentes del Mar Negro o de Siberia, que trajeron las estatuillas de piedra mencionadas, que constituían, para los griegos, ejemplos de arte “salvaje”, “primitivo”, en todo igual a los hombres que las habían creado.

Marcado por la veneración de los maestros griegos, el arte romano fue influenciado por estos bárbaros (palabra que no significa, en la óptica de la época, otra cosa que “extranjero”) desde el III siglo d.C. Para los romanos, quienes se consideraban el único pueblo civilizado de la tierra, los bárbaros eran incultos y su arte no podía rivalizar con el arte de su capital, Roma. Sin embargo, los escultores romanos recogieron a menudo estas formas bárbaras simplificándolas, a veces, hasta el extremo.

El arte de los pueblos bárbaros, era también “incorrecto”, y poseía esta elocuencia de la que tanto carecía la mayoría de las obras clásicas. Los artesanos escultores fueron influenciados por sus nuevas formas (ver por ejemplo las tarascas), pidiendo prestado de los mismos senderos que más tarde seguirían Picasso, Miró, Ernst y otros.

Después de haber revertido el dominio de Roma, los bárbaros se liberaron de los principios del arte clásico y despreciaron los cánones establecidos por Policleto. Desde entonces, el arte aprendió a asustar, a suscitar horror, a hacer temblar. Bajo los capiteles de las iglesias románicas aparecieron asombrosas criaturas de miembros cortos y cabeza enorme. ¿Quiénes eran pues los autores anónimos de estas formas extrañas? Sin duda alguna, buenos artesanos que sobresalían en el labrado de la piedra, pero ante todo verdaderos artistas. De ello es testimonio la poderosa influencia que ejercen sobre nosotros tales obras. Estos artistas han llegado al arte por esta vía paralela, que parece haber existido siempre y que los europeos han finalmente denominado “arte naif”.

Fue en Europa, a principios del siglo XX donde se conocieron los primeros pintores llamados “naif”. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Estas preguntas requieren una vuelta hacia el pasado. En realidad, hace falta interesarse en aquellos que habiéndolos descubierto los han sacado del anonimato. En efecto, sin la joven vanguardia europea, que es en el presente parte integrante de la historia del arte, el arte naif no habría tenido quizás nunca impacto. Por consiguiente parece difícilmente concebible estudiar a Henri Rousseau, Niko Pirosmani, Iván Generalic, André Bauchant o Louis Vivin sin tomar también en cuenta a Pablo Picasso, Henri Matisse, Joan Miró, Max Ernst o Mikhail Larionov.

Anónimo, Ídolo masculino, 3000-2000 a.C. Cuerno de alce, h: 9.3 cm. Museo Nacional de Arqueología, Château de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye.

Los múltiples problemas suscitados por las obras naif ocuparán todavía mucho tiempo a los historiadores del arte. Ante todo, es necesario aclarar las fuentes de su arte, lo mismo que las relaciones que mantienen con el arte académico oficial. Estudiar el arte naif eleva la apuesta, pues los nuevos artistas aparecen sin cesar y sus obras vienen, si bien no a modificar, al menos a completar las teorías. Esto vuelve particularmente ardua la compilación de un panorama exhaustivo del arte naif. También nos contentaremos con tomar sólo algunos ejemplos representativos de este universo misterioso.

Es muy complejo determinar la influencia de las pinturas de Henri Rousseau, de Niko Pirosmani o de Iván Generalic sobre el arte académico. La razón de ello es simple: no son parte de una misma escuela, y ninguno de ellos posee una coherencia pictórica suficiente para ser totalmente delimitado. Este importante obstáculo explica por qué los historiadores del arte se han interesado poco, hasta ahora, en esta pregunta. Resulta particularmente difícil buscar un punto común que permita confrontarlos a todos juntos. Se plantea en primer lugar el asunto de su denominación: no existe, en efecto, una palabra que permita definirlos exactamente. En los diccionarios especializados, el término “primitivo” se define como sigue: “pintor o escultor que precede a los maestros del Renacimiento”. Esta definición, aparecida en el siglo XIX, ha quedado obsoleta: la noción de arte primitivo del siglo XX incluye el arte de otras civilizaciones, así como también el de los artistas naif. Se ha ampliado así la definición para abarcar corrientes muy diferentes unas de las otras. Es por esto que el término “primitivo”, empleado para determinar un arte de aficionados, no parece lo suficientemente preciso.

La palabra “naif” (ingenuo) y sus sinónimos natural, inexperto, crédulo, simple, reflejan una cierta característica emocional que corresponde, no hace falta decirlo, perfectamente al espíritu de estos pintores. Sin embargo, recogiendo una fórmula de Aragón, podría decirse “que sería naif creer que esta pintura es naif”.[1]

No es casual que aunque todos los especialistas, uno tras otro, hayan inventado términos nuevos, cada uno que se esfuerce en definir lo indefinible. W. Uhde había bautizado la exposición de 1928: “Los pintores del sagrado corazón”, y puso así el acento sobre la sencillez de su alma. El nombre que les atribuyó René Huyghes, “los pintores instintivos”, se refiere más bien a ellos antes que a sus obras. El término “neoprimitivo” fue creado para distinguirlos de los artistas “primitivos del siglo XIX”, en realidad pintores medievales. Se introdujo luego, el término “pintor del domingo” para designar la situación social de aquellos que, después de haber trabajado toda la semana, se dedicaban a la pintura el domingo como distracción.

Fue finalmente el término “naif” el que prevaleció. Su utilización en las diferentes publicaciones y en los museos puede dar testimonio de su predominancia. Más aún, la palabra ilustra perfectamente la alianza de elementos estéticos y morales que se encuentra en las obras de estos pintores. Para Gert Claussnitzer la denominación “pintores naif” asocia al realismo triunfante con la torpeza de estos pintores aficionados.[2] Sin embargo, para el espectador cándido, bajo el término de pintor naif se oculta en primer lugar una persona, un pintor.

La aspiración natural de cada historiador del arte de clasificar a los pintores naif por medio de rasgos fundamentales ha tropezado rápidamente con la independencia de este arte respecto de toda escuela, de toda ideología, de todo manifiesto. Maurice de Vlaminck escribió a finales de su vida: “He sido fauvista, aparentemente, luego cézannista. Admito todo lo que se quiera, si he sido en antes que nada Vlaminck”[3]. Para los naif, esta independencia es necesaria. Paradójicamente, es por esta facultad que se definen mejor. Su espontaneidad interviene no sólo en la elección de sus temas, de sus motivos, sino que está en presente sobre todo en la forma en que ven la naturaleza. Esta se encarna finalmente en su manera de pintar. No se debe olvidar por otro lado la existencia de otro campo del arte: el arte popular, que ha desempeñado de cierta manera un papel determinante en los naif.

Séraphine Louis, llamada Séraphine de Senlis, Las Cerezas. Óleo sobre tela, 117 x 89 cm. Museo Charlotte Zander, Bönnigheim.

Séraphine Louis, llamada Séraphine de Senlis, Flores. Óleo sobre tela, 65.5 x 54.5 cm. Museo Charlotte Zander, Bönnigheim.

Henri Rousseau, llamado el Aduanero Rousseau, La Guerra o La Cabalgata de la discordia, 1894. Óleo sobre tela, 114 x 195 cm. Museo de Orsay, París.

El arte moderno en busca de nuevos horizontes

La oposición salvaje que condenó a los románticos a lo clásico fue el origen de los acontecimientos de comienzos del siglo XX. La pintura clásica parecía moribunda y sus defensores más tenaces también eran conscientes de esta crisis. La pintura histórica y la pintura de género de los salones parisienses eran similares a la “imagen-espejo” de acuerdo con la fórmula de Leonardo da Vinci. De hecho, se estaba muy lejos de lo que había previsto el gran maestro italiano, y más cerca de una utilización vulgar de este principio. La adoración de la antigüedad se extendía desde Plutarco a los temas sentimentales de Gerome (Ventas de esclavos), mientras que los Románticos traducían su inclinación con el misterioso Oriente, representado por las largas bellezas desnudas en las piscinas enlosadas. El naturalismo, sin aliento, estimulaba igualmente el vuelo de un rival peligroso: la fotografía. Como lo ha observado justamente André Malraux, la primera y única vocación de la fotografía naciente era la imitación del arte. Incumbía al pintor aspirante superar la fotografía y crear obras de arte copiando la naturaleza por medio de pinceladas virtuosas y de técnicas refinadas. Para la pintura, era la confesión misma de su impotencia. Así se esfumó sin gloria la doctrina de la academia, vigente en Francia desde mediados del siglo XVII. Por otro lado, la fotografía amplificaba el rasgo naturalista de la pintura, característica a la que ya se resistían los pintores enamorados de la libertad de la época romántica, lo que precipitó su fin.

La célebre frase que Maurice Denis escribió en 1890, cuando tenía sólo veinte años, toma en este contexto un sentido particular: “Un cuadro, antes de ser un caballo de batalla, una mujer desnuda o una anécdota cualquiera, es esencialmente una superficie plana, cubierta de colores ensamblados en un cierto orden”[4]. Para comprender el papel fundamental del plano y del color, los artistas se remitieron a los maestros prerrenacentistas que el siglo XIX se había acostumbrado a llamar “primitivistas”. Siguiendo sus rastros es que apareció otro “nuevo nacimiento”, aquel que soñaban los artistas jóvenes, futuros impresionistas.

En su obra La Decadencia de Occidente, el filósofo Oswald Spengler se dedica, entre otras cosas, a describir la decadencia de la pintura mostrando que sus criterios estéticos no diferían de los ideales de la antigüedad. Bajo la influencia de varios factores que se manifestaron a principios del siglo XX, el eurocentrismo vaciló. En efecto, los pintores europeos se interesaban en la estética de otras civilizaciones. Si bien los románticos se fascinaron con un cierto Oriente, los jóvenes pintores de la última década del siglo XIX buscaron en el arte del Japón y de China la posibilidad “de interpretar la superficie plana” que recuerda a Maurice Denis. Un poco más tarde, en los primeros años del siglo XX, los artistas tomaron conocimiento del Islam, eminentemente primitivo en la consideración de los europeos, gracias a exposiciones en Francia y Alemania. A finales del siglo XIX, las búsquedas avanzaron de todos modos gracias a la llegada masiva de obras procedentes de “mundos primitivos”.

Por muy asombrosa que fuese la destreza de los artesanos africanos seguían siendo primitivos para los europeos. Tras inundar Europa, después del descubrimiento de América, las obras de oro realizadas en Perú o en México, fueron consideradas sólo como metales preciosos destinados a ser fundidos y reutilizados. El arte de África, de Latinoamérica y de Oceanía estaba presente en Europa, pero era ignorado por los museos.

Henri Rousseau, llamado el Aduanero Rousseau, La Bohemia dormida, 1897. Óleo sobre tela, 129.5 x 200.7 cm. The Museum of Modern Art, Nueva York.

Paul Gauguin, ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?, 1897-1898. Óleo sobre tela, 139.1 x 374.6 cm. The Museum of Fine Arts, Boston.

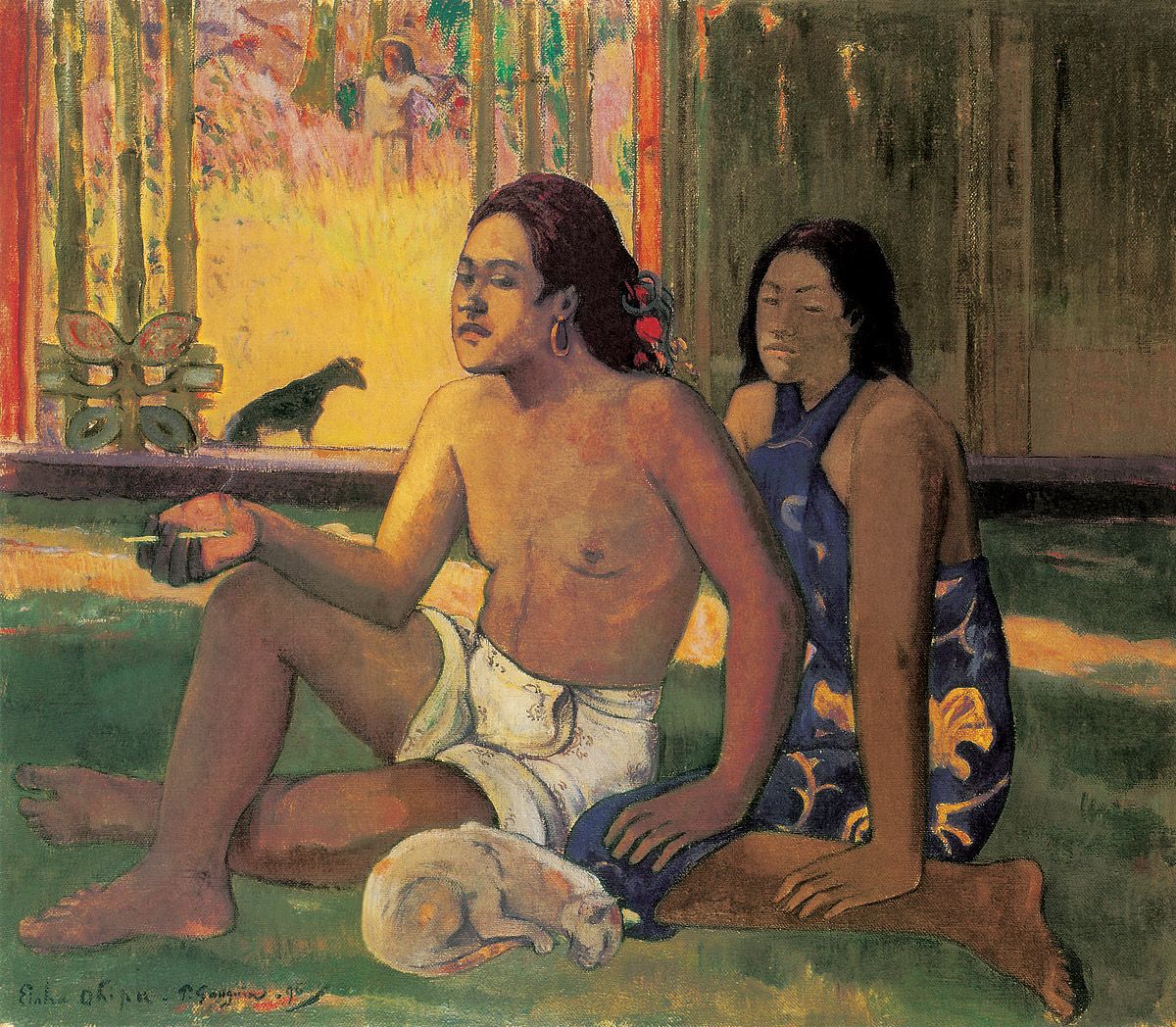

Paul Gauguin, Eiaha Ohipa (tahitianos en un cuarto), 1896. Óleo sobre tela, 65 x 75 cm. Museo Pushkin, Moscú.

A finales del siglo XIX, los europeos habían explorado tantos territorios desconocidos hasta entonces que las tierras lejanas no fueron ya solamente objetos de asombro sino también fuentes de estudio. En 1882 se abrió en París un museo de etnografía, ciencia recientemente nacida. En 1893, en Madrid tuvo lugar una exposición consagrada a América Central. En 1898, durante una expedición a las colonias africanas, los ingleses volvieron a descubrir Benin, ya descubierto por los portugueses en el siglo XV. Si bien la primera exposición de “arte negro” no se llevó a cabo en París sino hasta 1919, la mayoría de los pintores se interesaban ya desde hacía mucho tiempo en el arte africano. El comerciante D. Kahnweiler recuerda que, hacia 1907, varios pintores parisienses, uno de los cuales fue Matisse, empezaron a coleccionar esculturas de África y de Oceanía. Añade: “Parece también que el pintor alemán Schmidt-Rottluff ya había reunido un poco antes diversas piezas para su colección”. Kirchner refirió que había descubierto la escultura negra desde 1904, en el museo etnográfico. Maurice de Vlaminck y sus amigos, André Salmon, Francis Carco y Max Jacob, cuentan sobre su descubrimiento del arte negro, etapa decisiva en la renovación del arte occidental.

En Retratos delante de la muerte, Vlaminck cuenta cómo un día, de vuelta de Argenteuil, descubrió en un bar por casualidad, en medio de las botellas de Pernod, estatuillas de maderas y máscaras traídas por el hijo del patrón de un viaje a África. Derain, fascinado por los objetos, persuadió a su amigo a adquirirlas. Probablemente Derain trajo estos objetos al taller de Matisse, quien los contempló luego durante un almuerzo en compañía de Picasso. Se conoce el fin de la historia contada por Max Jacob: A la mañana del día siguiente vio a Picasso en su taller inclinado sobre un montón de dibujos que representaban cada uno una cabeza de mujer de líneas cada vez más depuradas.

Vlaminck supo apreciar lo que había de importante en los primitivos, y de ello da testimonio su frase: “Por medios simples, el arte negro llega a dar la impresión del tamaño y de la inmovilidad”[5], sin embargo, Picasso se vio más radicalmente influenciado por la escultura africana. Vlaminck sitúa estos acontecimientos en 1905, pero con toda probabilidad, debieron tener lugar más tarde. Aun así, y de una manera asombrosa, estos artistas llegaron todos, al mismo tiempo, a una percepción global del arte primitivo. Picasso encontró en la escultura negra la revelación de una plástica simple y original del objeto, que lo llevó poco a poco a crear el cubismo.

Tan primitivo que parecía ante todo “arte negro” a los ojos de un europeo, cargaba con él toda una escuela estética multisecular. Al permitir un verdadero aprendizaje, su existencia explica por qué la influencia de la escultura africana sobre el arte occidental de este período fue tan importante. Esta pintura se puede poner en relación no sólo con el arte negro, sino también con el arte de los indios norteamericanos, de los pueblos africanos y de Oceanía. Este impacto sobre los artistas europeos y americanos, desde Gauguin hasta los surrealistas, parece hoy innegable. Uno de los especialistas más conocidos, Jean Laude, confiesa que este descubrimiento “parece inscribirse en un movimiento general de renovación de las fuentes, de las que no sería más que un aspecto particular”[6]. En efecto, para el apogeo de este movimiento general hasta el momento crítico de la “decadencia de occidente”, hizo falta contar con la presencia de los artistas naif, que no fue necesario ir a buscar a Oceanía o a África.

Sava Sekulic, Retrato de un hombre bigotudo. Mezcla de técnicas sobre cartón, 45 x 48 cm. Galería Charlotte, Múnich.

Un acontecimiento central: el banquete en honor de Henri Rousseau

La revolución artística llevada a cabo por el impresionismo fue sin duda bastante más importante de lo que se creía anteriormente. La rebelión contra la tiranía del clasicismo, la afirmación de la libertad pictórica y el surgimiento de nuevas técnicas, contribuyeron a ensanchar la idea misma de arte.

Paul Gauguin y Vincent Van Gogh aparecieron tarde en la escena profesional. Compensaron su falta de formación por una capacidad de trabajo muy grande. Basta con observar los primeros trabajos de Van Gogh para observar la falta de tino y de método. Cuando llegó a París en 1886, nadie expresó la más mínima duda sobre el derecho de Van Gogh de contarse plenamente entre los pintores de la comunidad internacional instalada en Montmartre. Desde luego, Gauguin y Van Gogh no eran considerados como los más expertos del Salón, pero no por ello tenían menos posibilidades de exponer sus lienzos. Entre las galerías comerciales que florecieron en París, se creó en 1884 el Salón de los independientes. Esta exposición sin jurado fue organizada para aquellos que eran o se consideraban profesionales, entonces muy numerosos, pero que no podían satisfacer los criterios de los salones oficiales. En medio del raudal de pinturas mediocres era difícil encontrar obras interesantes, pero es en uno de estos Salones de independientes donde Henri Rousseau dio la sorpresa.

Rousseau ocupaba un puesto en la oficina de impuestos de París en Vanves. En sus momentos libres pintaba cuadros, unas veces a pedido de sus vecinos, otras a modo de pago por alimentos. Cada año, desde 1886 hasta su muerte en 1910, expuso sus lienzos en el Salón de los independientes. Allí, se presentaba sin tino profesional, pero con el orgulloso sentimiento de ser pintor y de tener el derecho de rivalizar con cualquier autoridad. Rousseau es uno de los primeros de su generación en darse cuenta de la llegada de una nueva época de libertad en el arte, incluida aquella de poder llegar al rango de pintor, todo ello, independientemente de la manera de pintar y del nivel de formación artística.

El célebre cuadro de 1890, que Rousseau no denominó “Autorretrato”, con esta altivez sincera que le era característica, sino Yo mismo, Retrato-paisaje, Museo Nacional de Praga, ha confirmado la imagen del pintor no-profesional. En una de sus notas autobiográficas, Rousseau escribió: “Como signo característico, lleva la barba enmarañada y forma parte ya desde hace mucho tiempo de los Independientes y piensa que toda libertad de producir debe dejarse al iniciador, con el pensamiento que surge en la Belleza y el Bien”[7].

Devolviendo un día la visita a Soulier, anticuario de la calle de los Mártires a quien vendió algunos cuadros, Pablo Picasso vio un cuadro extraño. Si una gravedad extraordinaria no impregnara la obra, habría podido tratarse de una parodia de esos retratos pomposos de James Tissot o de Carolus-Duran. El rostro feo de una mujer estaba pintado con una atención inusual e irradiaba el profundo respeto del pintor hacia la modelo. La mujer, vestida con ropa austera, representada sobre un lienzo vertical, se presenta delante de una pañería con detalles sorprendentes. En efecto, se ven aves recortándose sobre un fondo de cielo nublado, pensamientos en las macetas sobre el balcón y en la mano de la mujer algunas ramitas. Aunque evoca una pose fotográfica, el cuadro no deja de ser por ello una pintura muy original. Su autor era Henri Rousseau, Picasso la adquirió por cinco francos y luego la colgó en su taller.

Henri Rousseau, llamado el Aduanero Rousseau, Yo mismo, Retrato-paisaje, 1890. Óleo sobre tela, 143 x 110 cm. Galería Nacional, Praga.

Henri Rousseau, llamado el Aduanero Rousseau, Guillaume Apollinaire y Marie Laurencin, 1909. Óleo sobre tela, 200 x 389 cm. Museo del Hermitage, San Petersburgo.

Henri Rousseau, llamado el Aduanero Rousseau, Caballo atacado por un jaguar, 1910. Óleo sobre tela, 89 x 116 cm. Museo Pushkin, Moscú.

Iván Rabuzin, Flor sobre la montaña, 1988. Acuarela sobre papel, 76 x 56 cm. Colección Rabuzin, Kljuc.

Picasso estuvo lejos de ser el único en interesarse en el trabajo de Rousseau, quien había vendido ya uno o dos lienzos al comerciante Ambroise. Entre sus amigos se contaban dos jóvenes artistas, Sonia y Robert Delaunay. Otro amigo, el historiador de arte alemán Wilhelm Uhde, organizó en 1908 la primera exposición personal de Rousseau en una de las salas de un vendedor de muebles parisiense. En 1908 Picasso y sus amigos se reunieron en Ravignan, en el célebre café Bateau-Lavoir, y organizaron “una fiesta en honor de Rousseau”. Más de treinta personas participaron. Además de los amigos cercanos y los parroquianos del Bateau-Lavoir, estuvieron también presentes el crítico Maurice Raynal, lo mismo que los estadounidenses Gertrude Stein y su hermano Leo. En la década de 1960, el pintor naif Manuel Blasco Alarcón, primo de Picasso, realizó de memoria un cuadro que representa el famoso “Banquete Rousseau”: Henri Rousseau toca el violín sobre una tarima teniendo detrás de él uno de sus lienzos y los convidados sentados a la mesa: Picasso, Gertrude Stein, Guillaume Apollinaire y Marie Laurencin.

El viejo pintor, feliz de tanta atención, se entusiasmó por esta juventud y su alegría. Leyeron versos, olvidaron la cena, bailaron al son del acordeón de Georges Braque y del violín de Rousseau mismo, quien tocó hasta el alba valses y una de sus propias composiciones. Al fin, satisfecho y soñoliento, fue trasladado hasta un carruaje, en el que olvidó la mayoría de los versos que Apollinaire había escrito para él. Después de su salida, los otros siguieron la fiesta. Nadie se imaginaba entonces que esta reunión amistosa habría podido significar otra cosa que el simple placer de estar juntos. Más tarde, se supo cómo Marie Laurencin, borracha, se sentó sobre los pasteles mientras que Rousseau declaraba a Picasso: “Somos los dos más grandes, tú en el género egipcio, yo en el género moderno”[8].

Después de algún tiempo, unos y otros se recordaron los detalles de esa noche y la presuntuosa declaración de Rousseau ya no les parecía entonces tan ridícula. Cada uno de los participantes contó su versión del “Banquete Rousseau”: Maurice Raynal, en 1914, en la revista de Apollinaire, Las Noches de París, y un poco más tarde Fernande Olivier y Gertrude Stein, en sus Memorias respectivas. En sus Recuerdos sin fin, André Salmon se dedicó a probar que el banquete de Bateau-Lavoir no fue más que una mistificación, que no habían tenido ninguna intención de burlarse de Rousseau, como algunos lo afirmaron. En el espíritu de sus organizadores André Salmon, Picasso y Apollinaire, esta fiesta tuvo exclusivamente un solo fin: testimoniar la admiración sincera que tenían por la obra de Rousseau. Desde luego, André Derain, bajo el pesado fardo de su propio intelectualismo, preguntó a Salmon: “¿Entonces, qué? ¿Es el triunfo de los estúpidos?”[9]. Sin embargo, luego se arrepintió de ello. Igualmente, la violenta querella que estalló entre Derain y su mejor amigo Vlaminck fue a causa del error de un periodista, quien deformó una entrevista al dar a entender que Derain denigraba a Rousseau, cuando en realidad lo admiraba. Algunos años más tarde se abrió un nuevo debate: ¿Quién fue el “descubridor” de Rousseau? El crítico Gustave Coquiot expresa su indignación en su libro Los Independientes: “Wilhelm Uhde proclama que descubrió, hace siete años a Henri-Rousseau. ¡Venido de las orillas del Spree para trabajar en París, este alemán fue elegido por la Galería Bernheim-Jeune para presentar al público parisiense a Henri Rousseau, que nosotros ya conocíamos en Francia desde el año 1885!”[10].

Coquiot, rindiendo homenaje al pintor y a sus cualidades únicas, hizo una observación interesante: “Sin duda, hay en Francia pintores aficionados, obreros, burgueses, comerciantes, y quienes hacen pinturas los domingos. He regalado al pintor Vlaminck una Danse de Bayadères, pintada por un vendedor de vinos de Narbona, que es un lienzo bien ambicioso, al estilo de Rousseau; y este mismo tendero pintó, otro día, un Place de l’Opéra, con la ópera y todos sus detalles, ciertamente impactante.”[11] Estas palabras de Coquiot dieron un nuevo aliento al arte naif. Las obras de Rousseau ayudaron a otros pintores, quizás menos talentosos pero también originales, a ser observados y apreciados por un público que aprendió a ver el arte de un modo nuevo. Con él, aparece toda una serie de descubrimientos. En adelante las obras de arte estaban por todas partes, naif o primitivas, y habría siempre una mirada de artista para traerlas a la luz.

Henri Rousseau, llamado al Aduanero Rousseau, Ramo de flores, 1909. Óleo sobre tela, 46.5 x 33.5 cm. Albright Knox Arte Gallery, Buffalo.

Louis Vivin, Naturaleza muerta con mariposas y flores. Óleo sobre tela, 61 x 50 cm. Museo Charlotte Zander, Bönnigheim.