«DIOS NOS HA ABANDONADO»: EUROPA 1570-1600

Dios nos enseña su ira

enviándonos un invierno eterno

que hemos de pasar con frío

en casa, abrigados

con las pellizas más gruesas.

CONDE MARCO ANTONIO MARTINENGO,

Brescia (18 de mayo de 1590)

El monje fugitivo

Wouter Jacobszoon no quería ser testigo de su época. Hombre religioso, abad de un monasterio en Gouda, llevó allí una vida contemplativa hasta que la ciudad pasó a manos de los Geuzen, los rebeldes protestantes. En 1572, cuando tenía unos cincuenta años, también buscó refugio en Ámsterdam, ciudad todavía católica, como hicieron tantos otros miles de su condición. En cuanto monje sencillo, más o menos tolerado por la población de la ciudad, no era precisamente alguien al que hubiera que alimentar en tiempos difíciles. La vida que había llevado hasta entonces, caracterizada por la responsabilidad y por una manera de actuar determinada por sus propias decisiones, había acabado. Lo único que le quedaba en su triste exilio era esperar la paz. Entretanto, fue apuntando en su diario los temores y las esperanzas, las observaciones y las noticias que iba pescando en la calle. En algún momento, los hombres comprenderían lo que él y sus hermanos en la fe habían tenido que soportar por sus creencias.

Jacobszoon no dejaba de suplicar a Dios que lo ayudase e intentaba convencer a su Señor de que llevaba mucho tiempo callando y de que ahora su obligación era intervenir en el curso de la historia. Mientras esperaba una señal divina, escribía sobre los rumores de una paz que se aproximaba, sobre ejecuciones, sobre destinos trágicos, sobre los precios de la mantequilla y del trigo y sobre el tiempo, que hacía aún más cruel aquella época de disturbios y guerras civiles. El Señor sometía al país a una dura prueba; al monje a veces lo invadía la desesperación: «Dios nos ha abandonado, se nos ha privado de la gracia de los Santos Sacramentos»,1 escribió el año en que buscó refugio en Ámsterdam.

Caza de brujas: Toda catástrofe necesita chivos expiatorios, y a muchos de los procesados por actos de brujería se los acusó de ser los causantes del mal tiempo.

Ámsterdam, Caza de brujas, grabado en madera, 1544, Londres, British Library. Foto: akg-images/British Library (AKG300374).

Al comienzo de su diario leemos una larga sucesión de plegarias: «Oh, tiempos duros, tiempos de abatimiento, penosos. ¿Quién no temblaría, quién no se estremecería?», escribió el monje en septiembre de 1572. «Entre la esperanza y el miedo nos llevan cada vez más lejos y solo vivimos al día. Jesús, Señor, Jesús, Hijo de David, Jesús de Nazaret, muestra ya de una vez tu fuerza divina y no nos olvides en esta hora de máxima necesidad.»2 No obstante, pronto las entradas del diario se vuelven pragmáticas y, a la vez, desconsoladas. Los acontecimientos no dan tregua. Él mismo padece «hambre y aflicción».

«En esos días tuvimos un invierno crudísimo. Todo se congeló, se quedó tieso de frío. Granizó, nevó y sopló un viento cortante, y ese tiempo ha durado desde el Día de Ánimas [2 de noviembre] hasta ahora [marzo]. Entendemos que Dios misericordioso nos enseña así lo mucho que nos hemos equivocado, pero los hombres no han cambiado y se han comportado como si fueran sus enemigos. Como lobos y leones se abalanzaron no solo sobre los eclesiásticos, sino también sobre hombres sencillos, campesinos buenos y otros que fueron encontrando.»3

Los hombres no tuvieron más remedio que salir adelante como pudieron. A principios de noviembre, los campesinos se dispusieron a sacar del agua cien reses muertas. Los Geuzen las habían robado y arrastrado por el hielo, pero la superficie no estaba aún lo bastante dura y los animales se hundieron y se ahogaron. Ahora, los campesinos desesperados se disputaban con violencia esos cadáveres.

La guerra y el frío formaban una combinación horrenda. Los cereales, los arenques y otros productos alimenticios eran cada vez más caros en los territorios que habían caído en manos de los rebeldes y cada comida era un golpe de suerte. Los defensores de la ciudad tenían que vérselas no solo con el enemigo, sino también con el hambre y las enfermedades. «La pobreza que padecimos en esos días es indescriptible [...] y cualquier día aparecían con diez soldados de la hostería y los enterraban sin ataúd, echados sobre esteras.»4

La nieve duró hasta abril, «como si siguiera siendo invierno», y en julio, cuando Jacobszoon se atrevió finalmente a salir de la ciudad para visitar a un sacerdote amigo en Haarlem, apenas reconoció su país:

Por el camino vi la atroz destrucción a la que se ha llegado en estos tiempos turbulentos. Entre Haarlem y Ámsterdam muy pocas casas vi que no estuviesen quemadas. Todas las iglesias que vimos en el camino estaban totalmente carbonizadas o muy dañadas o destruidas. En muchos lugares, el campo se veía yermo y no había animales [en los pastos]. También vi [...] un hombre desnudo tirado en medio de la carretera, justo donde pasan los carros, reseco y cubierto de costras por el calor, de modo tal que una persona decente no podía más que espantarse al verlo. Y lo extraño era que no se encontraba por ahí nadie que se llevara ese cadáver o lo cubriese con tierra, de modo tal que seguía sencillamente ahí, a merced de los animales salvajes.5

El monje que había buscado refugio en Ámsterdam seguía queriendo ver signos de esperanza y apuntaba fielmente cada rumor sobre un posible acuerdo de paz. La desesperación de la mayoría era, sin duda alguna, peor. En casi cada página, Jacobszoon describió ejecuciones, escenas con niños que morían de hambre, con mujeres que se quitaban la vida, tormentas e inundaciones que empeoraban la miserable situación. En noviembre de 1574, un temporal provocó la subida de las aguas y, después de la rotura de un dique, «se podía ir en barca de una casa a otra». Cuando el invierno volvió a irrumpir, el agua se congeló formando una gruesa capa de hielo. En enero de 1575 encontraron, entre Ámsterdam y Haarlem, a una mujer con su pequeño en el pecho. La madre se había congelado, el cuerpo ya estaba tieso por el frío. El crío aún vivía. Los ocupantes españoles se lo llevaron al campamento.

El diario de Wouter Jacobszoon es uno de los pocos documentos personales y exhaustivos en los que se describe la vida al comienzo de la Pequeña Edad de Hielo, hacia finales del siglo XVI, desde la perspectiva cotidiana. Sin embargo, muchos observadores coincidían en afirmar que estaba ocurriendo algo insólito y amenazador. El sol del verano brillaba sin fuerza; los inviernos eran desacostumbradamente fríos. Llamaban la atención las inusuales heladas y a menudo se las describía y comentaba con todo detalle. En 1569, la laguna de Venecia estuvo helada hasta marzo; en el invierno de 1572-1573, cuando Jacobszoon buscó refugio en Ámsterdam, el lago de Constanza estuvo cubierto por una espesa capa de hielo hasta la primavera.

También Daniel Schaller, pastor de Stendal (Prusia) escribió sobre su vida cotidiana; sus textos están impregnados por un hondo pesimismo:

Las luces y las ventanas de la bóveda celeste se oscurecen a menudo y ya no brillan ni iluminan el mundo / y anhelan, con nosotros, nuestra salvación. Y como en una vieja casa las ventanas se oscurecen / y el rostro enflaquece en un cuerpo esmirriado, / lo mismo pasa ahora con el viejo y frío mundo / que también se encoge de día en día / el sol / la luna / y otros astros / ya no alumbran ni brillan con la fuerza de antes / no hay inviernos ni veranos de verdad / los frutos y las plantas de la tierra no maduran ya tanto / ni son tan sanos como en tiempos.6

La naturaleza parecía volverse contra los hombres, y los resultados no eran tranquilizadores:

Pero ahora al fin del mundo sigue un año tras otro de carestía, sin pausa / y no es solamente por la terrible falta de pan / y por lo caros que están los queridos cereales y el trigo / sino también por todo lo demás / de lo más pequeño a lo más grande / todo lo que se necesita para la casa y para el sustento / pues ya no puede costar un pfennig más / todo está por las nubes...

El campo y los sembrados también se han cansado de dar frutos y muchas veces extenuados / como se oye entre fuertes lloros y dolidas quejas / entre la gente del campo en las ciudades y aldeas / y de ahí vienen la gran carestía y la hambruna [...] La madera en el bosque también ha dejado de abundar / como lo hacía antaño. [...] Por eso debe de estar muy cerca ya la Ruina mundi [la ruina del mundo].7

Los dendrocronólgos –los científicos que analizan las anillas de los árboles– coinciden con Schaller. Los árboles crecían con mayor lentitud y subió el precio de la leña, también a causa de la mayor demanda de combustible. Tomas Rörer, un clérigo evangelista de Giengen and der Brenz (Baden-Wurtemberg), confirmó en 1571 lo que había observado Schaller: «También el suelo adelgaza. Los viñedos ya no dan un vino tan bueno; los campos, menos heno y gavillas, y los árboles tampoco dan fruta tan buena como ocurría hasta hace pocos años.»8

Schaller, que tenía miedo a «la indignación, la rebelión, los tumultos», escribió que desde 1510 se habían producido en Prusia no menos de once terremotos, cosa que, para el teólogo, era un signo inequívoco de un «seguro anticipo del Juicio Final, y en el último terremoto / todos los muertos resucitarán / y saldrán de sus tumbas para presentarse / ante el Tribunal de Jesucristo».

Vientos y olas de Dios

No solo en la tierra cambió la naturaleza. En 1588, el historiador inglés William Camden contó que los bancos de arenques, que antes se capturaban en altamar, en las aguas más frías a cientos de kilómetros al norte, ahora, para regocijo de los pescadores, aparecían justo delante de la costa.

Los océanos se enfriaron sensiblemente. Los cachalotes que perseguían a sus presas quedaban varados en las playas poco profundas del Mar del Norte y las aguas de las tormentas árticas cayeron en los mares europeos. Y fue entonces cuando tuvo lugar el peor desastre marítimo del siglo XVI o, también podría decirse, el mayor milagro militar del siglo.

La Armada Invencible: Ni la flota más poderosa de su tiempo pudo resistir los embates de las tormentas árticas.

Matthäus Merian, el Viejo, Hundimiento de la Armada, victoria naval inglesa sobre la Armada española en el canal de la Mancha, grabado en cobre, julio de 1588, en Johann Ludwig Gottfried, Historische Chronica, Frankfurt. (M. Merian), 1630.

Inglaterra estaba en guerra con España; en agosto de 1588, una poderosa flota española zarpó del puerto de La Coruña para ir a la búsqueda de un ejército invasor cuyo objetivo era conquistar Inglaterra. La Armada Invencible era el orgullo del imperio español: ciento treinta buques, en su mayor parte barcos mercantes reformados y armados, así como varias galeras enviadas desde Nápoles, dotadas de dos mil quinientos cañones, ocho mil marineros y dieciocho mil soldados, además de otros treinta mil hombres que esperaban en los Países Bajos españoles, formaron la flota que iba a conquistar Inglaterra.

El ambicioso plan de Felipe II y sus almirantes acabó en catástrofe. Al planificar, los españoles no tuvieron en cuenta que sus barcos tenían demasiado calado para la región costera de los Países Bajos, poco profunda. Los buques de la flota neerlandesa, más planos, separaban a la Armada del ejército en tierra. En lugar de dar media vuelta, el almirante Alonso Pérez de Guzmán y de Zúñiga-Sotomayor, duque de Medina Sidonia, decidió, en su calidad de comandante en jefe, seguir adelante con la expedición. En el canal de la Mancha tuvo lugar el primer choque con la flota inglesa. Los británicos enviaron buques hacia la formación de la Armada, que se encontraba fondeada; seguidamente, los españoles cortaron las amarras para huir del peligro.

La invasión de Gran Bretaña fracasó, pero la tragedia acababa de empezar. La flota española, debilitada, no podía regresar por el canal de la Mancha si quería evitar otro enfrentamiento. Los buques mercantes reformados no eran aptos para incluir cañones y la primera batalla había afectado a su estructura. Algunos barcos se mantuvieron enteros solamente por la vela extendida alrededor del casco. La Armada no tuvo más remedio que desviarse por el oeste de Gran Bretaña poniendo rumbo a Noruega. El camino de vuelta a España debía pasar por el extremo septentrional de Escocia y llevar hacia el este de Irlanda. Sin embargo, en septiembre de 1588, cuando la flota, dañada por las batallas y las tormentas, alcanzó mar abierto al oeste de las islas Orkney, los barcos se vieron sorprendidos por un huracán que los empujó fatalmente hacia las peligrosas rocas y arrecifes de la riscosa costa occidental irlandesa. Sin las anclas, dejadas en la costa neerlandesa, los españoles no podían resguardarse en una ensenada.

Un temporal de esa magnitud, y en esa estación del año, encontró a los marinos españoles totalmente desprevenidos. Las reconstrucciones del clima y los cuadernos de bitácora de los capitanes sugieren que el huracán fue mucho más violento que los anteriores vientos de septiembre, probablemente debido a las mayores diferencias de temperatura entre las masas de aire cálido y las banquisas de Groenlandia, en esa época siempre en expansión, dos fenómenos que a lo largo de varios meses convertían la isla en un refugio inalcanzable.9

Veinticuatro buques de la Armada se hundieron o fueron arrastrados hacia las rocas; cinco mil tripulantes y soldados encontraron la muerte, ya durante la tormenta, ya por los saqueadores que merodeaban en la costa y que no dejaron sobrevivientes. De las ciento treinta naves de la orgullosa flota regresaron a España, tras las bajas registradas durante las batallas navales y a causa de la tormenta frente a Irlanda, solo sesenta y siete, muy dañadas y con menos de diez mil hombres a bordo (muchos de ellos enfermos o casi muertos de inanición). El fanático y devoto Felipe II, que quería reconvertir Gran Bretaña al catolicismo, estaba desesperado: «Envié mis barcos para que combatieran contra hombres, no contra el viento y las olas de Dios.»

Hielo duro, sol ardiente

Una tormenta ártica en septiembre salvó de la invasión a la Inglaterra isabelina. Sin embargo, otros efectos del cambio climático fueron menos gratificantes y, además, se acumularon. Entre 1400 y 1550, el Támesis se congeló cinco veces (1408, 1435, 1506, 1514, 1537); entre 1551 y 1700, lo cubrió, en doce inviernos, una gruesa capa de hielo: 1565, 1595, 1608, 1621, 1635, 1649, 1655, 1663, 1666, 1677, 1684 y 1695.

1666 es un año que ilustra otra característica de la Pequeña Edad de Hielo. El tiempo no solo fue más frío; los fenómenos climáticos también se hicieron más extremos y difícilmente predecibles. Al crudo invierno siguió una primavera desacostumbradamente cálida y escasa en lluvias y el verano la imitó. No solo padeció la agricultura; también se secó la madera de los techos y las vigas de los edificios (muchos de ellos de madera), de modo tal que bastó un pequeño fuego en una panadería de Pudding Lane para que, entre el 2 y el 5 de septiembre, ardiera todo Londres, una ciudad convertida en un mar de fuego. Durante el Great Fire of London, más de trece mil casas fueron pasto de las llamas y ochenta mil personas se quedaron sin techo.

El gran incendio de Londres: En 1666, tras un verano especialmente caluroso y seco, vastas zonas de la ciudad fueron pasto de las llamas.

El gran incendio de Londres, 1666. Foto: akg-images/Fototeca Gilardi (AKG4450474).

Digna de mención, aunque no sorprenda, es también la correlación entre esos años gélidos, las protestas sociales y las violentas rebeliones contra los altos precios de los cereales. Se estima que en toda Gran Bretaña fueron unos veinte los disturbios provocados por los precios del grano entre 1347 y 1550, aunque la fuente no es segura. Hacia finales del siglo XVI, los incidentes se acumularon: 1586, 1595-1597, 1605, 1608, 1622-1623, 16291631, 1647-1649, 1662-1663, 1674, 1681, 1693-1695. Los historiadores dan por descontado que solo entre 1585 y 1660 estallaron más de setenta rebeliones por el estilo en las islas británicas.10

En el gélido año de 1595, Shakespeare escribió su gran tragedia Ricardo III. En ese contexto, el comienzo del gran monólogo del rey adquiere un significado completamente nuevo: «Now is the Winter of our discontent...», el invierno de nuestro descontento. Hay otra pieza de Shakespeare que, dadas las circunstancias en que se escribió, tiene resonancias contemporáneas: Coriolano, la tragedia de un líder militar romano detestado por el pueblo comienza con una rebelión contra el precio del pan. Shakespeare la escribió en 1608, cuando no solo el Támesis estaba helado: por aquellos días, los operarios de Londres, y sobre todo, los oficiales, se alzaban contra el precio del pan.

También otros autores isabelinos se sirvieron de imágenes especialmente duras para describir el invierno. En 1612, cuando John Webster escribe en su drama Te White Devil sobre «los fríos inviernos rusos, que parecen tan áridos, / como si la naturaleza se hubiera olvidado de la primavera», podemos oír en sus palabras un eco de los interminables inviernos ingleses de esas décadas. El autor reflejó también otro aspecto del cambio climático, a saber, que si bien la vid se cultivaba en el sur de Inglaterra desde la época romana –y en el cálido siglo XIV, para gran indignación de los terratenientes franceses, los ingleses habían llegado a exportar su producción incluso a Francia–, a principios del siglo XVII los viñedos se vieron gravemente afectados por la ola de frío, un hecho que también quedó plasmado en los versos de Webster:

Aunque en países fríos los labriegos planten vides

y las abonen con sangre caliente, vendrá, no obstante,

un verano en que darán uvas que no sabrán a nada,

y en primavera se secarán la raíz y la rama.

Christopher Marlowe, poeta algo mayor, encontró para su Tamerlán, escrito en el húmedo y frío año de 1587, palabras aún más duras para la sensación vital europea durante la Pequeña Edad de Hielo: «Europa, donde el sol rara vez se atreve a asomar, por los meteoros helados y el frío glacial.» Francis Bacon, lord canciller de Inglaterra, científico, ensayista y genio universal, intentó, fascinado por la variabilidad del tiempo, descubrir una pauta en las peligrosas piruetas del clima: «Se dice que en los Países Bajos (no sé exactamente en qué parte) han observado que cada treinta y cinco años se repite la misma sucesión..., con heladas intensas, lluvias copiosas, gran sequía, inviernos cálidos, veranos poco calurosos y cosas por el estilo.»11

Los londinenses, acostumbrados a las privaciones, estaban siempre ávidos de entretenimiento y, también, a la espera de oportunidades que les permitieran hacer dinero aun cuando las circunstancias fueran malas. El «frío glacial» del Támesis helado se convirtió en campo de juegos de la población. En el hielo se celebraban las Frost Fairs, mercados de invierno con miles de visitantes y muchos puestos y carpas, incluso con grandes fogatas al aire libre en las que se asaban bueyes enteros al espeto. Algunos impresores ingeniosos llevaban a esas ferias sus imprentas e imprimían, ante los ojos de los visitantes muertos de frío, octavillas que luego vendían a manera de recuerdos.

Mientras en Londres la gente se divertía sobre el hielo, los crudos inviernos de finales del siglo XVII y principios del XVIII golpearon con fuerza en Francia, un país destrozado por las guerras de religión (1562 y 1598), las cruentas campañas militares, las hambrunas y las epidemias, calamidades que acabaron con la vida de cuatro millones de franceses.12 Por si fuera poco, una serie de fenómenos climáticos extremos agravaron los sufrimientos de la población. En 1570 se helaron incluso los ríos de la Provenza y del Languedoc; en 1594 se heló el puerto de Marsella y, aunque el hielo se fundió lentamente en febrero, las heladas regresaron en abril con nuevas fuerzas.

En verano, la sequía o las lluvias constantes amenazaban una y otra vez la vendimia y la cosecha de cereales. En la guerra de Enrique IV, protestante, contra la Liga Católica, el hambre se utilizó como arma. En la primavera de 1590, el rey se propuso conquistar París a toda costa. Como no disponía de artillería suficiente para tomar la ciudad con un solo ataque decisivo, decidió dejar morir de hambre a los habitantes de la capital. El 7 de mayo, su ejército rodeó la ciudad, quemó todos los molinos de viento de los alrededores y bloqueó los caminos por los que se enviaban alimentos a la famélica metrópolis.

La población había atravesado un invierno durísimo hasta que, de pronto, un sol despiadado comenzó a brillar sobre París. Una y otra vez, multitudes armadas se alzaron contra al gobierno local exigiendo paz o pan, pero los defensores se mantuvieron firmes aun cuando la situación se volvía más desesperada con cada día que pasaba. Los edemas provocados por el hambre hinchaban los vientres de niños y adultos; las víctimas yacían en las calles; muchos parisienses se arrojaban al Sena. Después de sacrificar caballos y asnos, los gatos y los perros se enviaban a la olla popular donde se los cocinaba en grandes calderos para alimentar a los pobres.

El secretario del rey, horrorizado, pudo comprobar que únicamente los jesuitas y los capuchinos tenían galletas, carne salada y verduras suficientes para alimentarse durante un año entero. Los eclesiásticos solo compartieron sus reservas con los hambrientos cuando se lo ordenó el gobierno de la ciudad. En junio, la situación ya era tan desesperada que Bernardo de Mendoza, el embajador español, propuso, ante los pasmados miembros de un comité de emergencia, triturar, para convertir en harina, los huesos de los enterrados en el Cementerio de los Inocentes. Cuando las tropas católicas entraron en París el 30 de agosto, ya habían muerto cuarenta y cinco mil personas, de hambre o debilitadas por las epidemias, es decir, una quinta parte de la población total.

Tiempos turbulentos y un monte que escupe fuego

El pánico a una posible hambruna estaba constantemente presente, sobre todo en el este de Europa. Aunque las tierras negras de Ucrania y del Báltico eran el granero del continente y desde el Mar Báltico se exportaban hasta Italia, vía Ámsterdam, importantes cantidades de grano, a los siervos campesinos y sus familias no solía bastarles con la cantidad que les quedaba. Una sola cosecha perdida podía tener consecuencias catastróficas, sobre todo si se tiene en cuenta que, para los terratenientes, vender sus cereales era más importante que el bienestar de los siervos. En 1601, después de un verano frío, nublado y lluvioso, se vivió en Rusia una hambruna devastadora; las espigas se echaron a perder en los campos. También las cosechas siguientes fueron malas. Los historiadores calculan que entre 1601 y 1603 murieron en Rusia unos tres millones de personas, de hambre o afectadas por alguna epidemia, y ciento treinta mil acabaron enterradas en fosas comunes en Moscú. La hambruna se cobró la vida de casi un tercio de todos los súbditos del controvertido zar Borís Godunov.

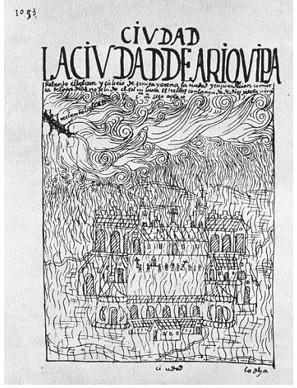

La erupción del Huaynaputina, en el Perú, arrojó a la atmósfera una enorme nube de ceniza y provocó la hambruna de un país tan lejano como Rusia.

Ciudad de Arequipa, 1613, en Felipe Guamán Poma de Ayala, Nueva corónica y buen gobierno. Madrid, Biblioteca Nacional. Foto: akg-images/Album/Oronoz (AKG25108993).

La hambruna agravó la crisis política que en Rusia se conoce como Smuta, los tiempos «turbios», «turbulentos». Borís Godunov había usurpado el trono después de que el zarévich Dimitri, hijo menor de Iván el Terrible y legítimo heredero de la corona, muriese apuñalado en misteriosas circunstancias. En 1601, apareció en Polonia un hombre –una de las muchas figuras mesiánicas de la época– que se hacía pasar por Dimitri y que no tardó en tener miles de seguidores. En el transcurso de la guerra civil, el llamado Falso Dimitri llegó incluso a ocupar el trono, pero en 1606 murió asesinado. El país, sumido en el caos, siguió padeciendo hasta 1613 las sacudidas de la guerra y diversos levantamientos avivados por el hambre y la miseria, tanto en el campo como en las grandes ciudades.

Pero el desencadenante de la hambruna rusa se encontraba a miles de kilómetros de distancia. El cronista indígena peruano Felipe Guamán (o Huamán) Poma de Ayala (1534-1615) documentó sin saberlo el motivo de la catástrofe rusa y los subsiguientes disturbios, durante los que cayeron dos zares y se instaló un estado de anarquía general. En una lámina de su Primer y nueva Corónica y buen gobierno se ve la ciudad de Arequipa cubierta por una nube de cenizas. Poma de Ayala escribió al respecto: «Rebentó el bolcán y cubrió de zeníza y arena la ciudad y su juridición, comarca; treynta días no se bido el sol ni luna, estrellas. Con la ayuda de Dios y de la uirgen Santa María sesó, aplacó.»13

El volcán era el Huaynaputina, que entró en erupción en el Perú el 19 de febrero de 1600. Al observar los primeros indicios de actividad volcánica, las primeras nubes de ceniza y los pequeños temblores, los aborígenes se dispusieron a sacrificar a niñas pequeñas y hacer otras ofrendas con la intención de tranquilizar a la montaña; también los sacerdotes católicos trataron de aplacar la ira de la naturaleza con plegarias, exorcismos y procesiones..., pero todo fue en vano.

Durante la ceremonia sacrificial indígena, el volcán entró en erupción con toda su potencia y arrojó treinta kilómetros cúbicos de ceniza y rocas formando una nube que se elevó a la atmósfera y alcanzó los treinta y cinco kilómetros de altura. La lluvia de cenizas cayó sobre una superficie de cientos de kilómetros cuadrados y los torrentes de lodo que provocó la erupción llegaron a la costa del Pacífico, a unos ciento veinte kilómetros del volcán. La erupción tuvo consecuencias cruciales también en Europa. El ácido sulfúrico que llegó a la atmósfera con las cenizas volcánicas provocó un invierno que, a su vez, causó el enfriamiento incluso del polo norte durante años, como demuestran los testigos de hielo y las cronologías basadas en las anillas de los árboles.

Los peregrinos y el hambre

También en América del Norte el cambio climático llegó a ser una amenaza. Las primeras colonias del continente americano sufrieron fenómenos climáticos extremos que casi hicieron fracasar los tempranos asentamientos. Por ejemplo, en la primavera de 1607, cuando desembarcaron los primeros ciento cuatro colonos de Jamestown, en el actual estado de Virginia, se encontraron un paisaje exuberante y prometedor. En el fondo marino había ostras «gruesas como piedras» escribió más tarde George Percy: «Cuando las abríamos, encontrábamos perlas dentro de muchas de ellas.»Sin embargo, tal como contó el colono Francis Perkins en una carta a un amigo, poco después la suerte cambió:

Desembarcamos un lunes y, después, el jueves, se declaró un incendio que se propagó y se cebó en todas las casas del fuerte, incluido el almacén donde se guardaban la munición y las provisiones. Solo quedaron en pie tres casas. El fuego devoró todo lo que mi hijo y yo teníamos, excepto los colchones, que seguían en la bodega del barco. Gracias a Dios vivimos en paz con los habitantes de estas tierras y podemos comprar trigo y otras provisiones.

Aunque al principio las relaciones con los indígenas fueron buenas, la suerte de los colonos no cambió. Siguió lloviendo y, a la apacible primavera, siguió un verano caracterizado por el calor y la sequía. El acoso de las tribus indias, el hambre y las enfermedades fueron haciendo mella en los colonos: «Y así vivimos cinco meses, en una estrechez horrible...», escribió Percy en su diario, «sin siquiera cinco hombres aptos para ocuparse de los baluartes.»14

En agosto, siempre según Percy, la situación empeoró:

El decimoquinto día murieron Edward Browne y Stephen Galthrope. El decimosexto día nos dejó Tomas Gower, gentilhombre. El decimoséptimo día murió Tomas Mounslic. El decimoctavo, Robert Pennington y John Martine, gentilhombre. El decimonoveno día se nos fue Drue Piggase, gentilhombre también. El vigesimosegundo día de agosto murió el capitán Bartholomew Gosnold, miembro de nuestro Consejo, y lo enterramos con todos los honores. Todos los fusileros del fuerte dispararon muchas salvas de proyectiles pequeños.

Sin comida y sin perspectivas de mejoras, los colonos se vieron obligados a exhumar, para comérselos, los cadáveres de los que habían muerto de hambre. Algunos se encontraban al borde de la locura. Un hombre asesinó a su mujer y adobó el cadáver en secreto; otro, un tal Hugh Pryse, proclamó en el mercado que, si fuera Dios, no toleraría esas atrocidades y después huyó con otro colono. Ambos acabaron muriendo a manos de los indios. La muerte también siguió haciendo estragos intramuros. Los colonos murieron a causa de «enfermedades espantosas, fiebres, hinchazones, supuración, y por la guerra también..., pero la mayor parte murió lisa y llanamente de hambre». Cuando, hacia finales de ese año, por fin llegó a la pequeña fortaleza una nave con provisiones, los vivos eran solo cuarenta. No podían saber que habían llegado al Nuevo Mundo –como han permitido comprobar los modernos estudios climatológicos– en el verano más seco en setecientos setenta años.

In vino veritas

Los efectos de ese tiempo tan cambiante, y de las cosechas, una y otra vez escasas y malas, se pueden reconstruir tomando como ejemplo el vino, pues ya en el siglo XVI –y en muchos lugares incluso antes– se registraban las fechas, los precios y las valoraciones sobre su calidad. Especialmente en las zonas meridionales de Alemania y de Francia se conservan numerosas fuentes que permiten comparar las regiones entre sí. La vid, que necesita veranos cálidos, es un barómetro del clima de siglos pasados.

La vendimia se realiza siempre con prisa. Las uvas maduras deben recolectarse lo más rápido posible, pues los ladrones, los pájaros y otros animales diezman los viñedos de noche y una sola helada temprana o una repentina infestación por hongos pueden destrozar toda una cosecha. Es por ese motivo por el que los viticultores siempre se han esforzado por no perder un solo día. Por otra parte, la calidad del vino depende esencialmente del grado de maduración de la uva. No hay día que en los viñedos no se aplace la fecha de la vendimia porque las uvas maduran lentamente; no obstante, hay veces en que tampoco la espera ayuda y no queda más remedio que cosechar sin que la fruta haya madurado por completo. A veces, los vinos de esos años no eran, digamos, muy aptos para el consumo, pero a pesar de todo se bebían.

Especialmente en las ciudades, donde era raro que la gente dispusiera de agua potable limpia, se servían incluso a los niños bebidas ligeramente alcohólicas, fuese vino mezclado con agua o, cada vez más, cerveza, una bebida que se impuso triunfalmente en Europa en el siglo XVII, entre otras cosas también porque los cereales y el lúpulo son menos sensibles que las vides a los cambios de tiempo, de manera que se podía fabricar cerveza incluso en años malos.

Nuestros antepasados europeos vivían alcoholizados buena parte del día. Los criados, los trabajadores, los artesanos y los soldados tenían derecho por contrato a una ración diaria, y a más incluso cuanto más duro era el trabajo. El vino no era un producto de lujo, sino parte de la vida cotidiana, y una subida de precios a causa de reiteradas malas cosechas suponía un problema social casi tan grave como el aumento del precio del trigo. Cuando, en la segunda mitad del siglo XVI, empezaron a arruinarse las cosechas, se comentó con mucha atención cada año fallido. El teólogo Heinrich Bullinger, de Zúrich, apuntó en 1570: «La primavera de este año fue, como el invierno, fría y húmeda; la floración de la vid, escasa, y la vendimia, mala.»15 En 1588, Hermann Weinsberg, patricio de Colonia, señaló, entre divertido y decepcionado, que, a pesar de su apellido, había bebido la última botella de vino y su bodega estaba vacía.* Llevaba trece años sin encontrar vino para almacenar, pues «la mayor parte del viñedo se ha helado y ya no hay vino».16

La vendimia, tras largos meses de trabajo: El vino se consumía a diario en varias regiones de Europa.

La vendimia (mes de septiembre), Brujas, taller de Simon Bening, hacia 1513-1515, extraído del Kalendarium Grimani. Venecia, Biblioteca de San Marcos. Foto: akg-images (AKG51 671).

La documentación más amplia procede de Borgoña, cuyo clima templado es el secreto del vino que allí se produce. También durante la Pequeña Edad de Hielo se benefició de ello. Entre 1500 y 1570, la fecha media de la vendimia fue el 27 de septiembre; entre 1571 y 1600 se inició solo dos días después, aun cuando la calidad de los vinos recibía a menudo una valoración considerablemente inferior. En el Jura, región situada un poco al este, las diferencias en el mismo periodo fueron de una semana, y en los Alpes Marítimos la fecha media se retrasó casi dos semanas.

En la región de París (Île de France), los habitantes y las cepas padecieron el enfriamiento aún con más fuerza. Antes de 1570, la vendimia comenzaba hacia el 21 de septiembre. Entre 1570 y 1620, la fecha se retrasó diez días, hasta el 1 de octubre. En 1573, un año especialmente frío en el que Wouter Jacobszoon, tiritando, describió la penosa situación de Ámsterdam, la vendimia comenzó el 16 de octubre; en 1581 y 1587, a finales de dicho mes. También llaman la atención las marcadas variaciones de las fechas según las diferentes temperaturas estivales: en 1599 se vendimió en la primera semana de septiembre; el año siguiente, en la segunda semana de octubre, es decir, veinticuatro días más tarde.17

El vino y los vieneses

Mil kilómetros al este, en Viena, la situación era similar. El mayor productor de vino era el Bürgerspital, donde se cultivaban cien hectáreas que contribuían a mantener animados no solo a los enfermos, pues el hospital se financiaba, en parte, con las ventas de vino.

De hecho, la mitad de todos los contribuyentes tenía sus propios viñedos y la ciudad exportaba vino Danubio arriba, hasta Baviera. De todos modos, quedaban cantidades suficientes para el consumo propio. Además de abastecerse de sus propios viñedos, en la década de 1580 los vieneses compraban anualmente una media de ciento cincuenta litros per cápita, es decir, más o menos media botella diaria para hombres, mujeres y niños. El vino era un producto básico; solo en los años malos se fabricaba cerveza, un monopolio lucrativo también en manos del Bürgerspital.

También allí el final de ese siglo fue especialmente duro para los viticultores, como muestra una petición de ciudadanos vieneses presentada en 1593, en la que se quejan en estos términos:

Ya hemos visto lo que siete años de vendimias fallidas pueden significar para la supervivencia diaria, y sabemos que aquellos que antes eran especialmente ricos y gozaban de buena posición en las ciudades y mercados, ahora son igual de pobres que los otros, y tan impotentes como ellos. Más les habría convenido dejar de cultivar la vid en lugar de seguir haciéndolo con pérdidas tan altas.18

Entre 1587 y 1594, una sucesión ininterrumpida de malas cosechas, en las que la cantidad recolectada a veces no llegaba a la mitad de lo cosechado en un año medio y, además, los vinos eran agrios porque las uvas no maduraban a tiempo, había llevado a muchos viticultores al borde de la ruina.

La ciudad de Krems, a orillas del Danubio y a unos ochenta kilómetros al oeste de Viena, había desempeñado desde la Edad Media un papel importante en el comercio de vino. Hacia finales del siglo XVII y principios del XVIII adquirieron importancia en Krems otros dos ramos: la fabricación de mostaza y de albayalde. Para fabricar ambos productos se necesitaba vinagre, que se conseguía cada vez más a menudo y en grandes cantidades cuando el vino, debido al frío, no era apto para el consumo. Al mismo tiempo, en esa época, las bodegas de la región se ensanchaban cada vez más y más hondo en las rocosas colinas. Algo que a primera vista parece paradójico, tiene una explicación sencilla: el vino debía almacenarse hasta diez años para que el ácido se redujera lo suficiente y poder beberlo.

Tras el cálido año de 1586, en el que se produjeron unos cuarenta y cinco hectolitros de vino por hectárea, una cosecha más que media incluso para los criterios actuales, en 1587 solo se produjeron poco más de siete hectolitros por hectárea. «1586 fue el gran año del vino; después llegó un invierno muy frío y duro y todos los viñedos se helaron», escribió Georg Payr.19

También en los bosques de alta montaña, en los Alpes, el frío provocó un crecimiento lento de toda la vegetación. Los glaciares de Suiza y Francia se ensancharon y a su paso se llevaron prados enteros de pastos, cabañas y, para espanto del clero local, algunas iglesias pequeñas. Sin embargo, el frío también fue corresponsable de un efecto que tiene desconcertados a los científicos desde hace tres siglos.

La región de los Alpes era conocida por la calidad de sus maderas, que se utilizaban no solo para la construcción, sino también para fabricar instrumentos musicales. Desde Füssen, en el sur de Alemania, hasta Cremona y Roma, los violinistas se beneficiaban de la calidad de esa madera, y famosos lutieres como Antonio Stradivari y las dinastías familiares de los Amati y los Guarnieri usaron también, entre principios del siglo XVII y mediados del siglo XVIII, madera de los Alpes, con la que fabricaron los grandes instrumentos de cuerda tan apreciados por los músicos, incluidos los de nuestros días. Pero ¿en qué reside el secreto de su sonido? En un sinnúmero de estudios científicos se han investigado cada detalle de la forma y el tratamiento de la madera, así como el lacado y el proceso de construcción, y son muchos los instrumentos que se han fabricado imitando aquellos al milímetro, sin conseguir, no obstante, un sonido similar.

¿Es entonces la antigüedad o, quizá, el prolongado uso, lo que confiere a esos instrumentos su resonancia y su excelente sonido? En 2003, Henri Grissino-Mayer, de la Universidad de Tennessee, y Lloyd Burckle, de la Universidad de Columbia, publicaron un estudio en el que sugieren que el lento crecimiento de los árboles alpinos en un clima más frío podría ser un factor importante en lo que atañe al sonido de los antiguos instrumentos, porque la madera de poros estrechos permite mejorar la resonancia.

Naturalmente, algunos colegas atacaron y desestimaron esa teoría, y aun cuando se demuestre su veracidad, no aclara por qué los constructores de violines de otros países, que también utilizaban maderas procedentes de la región alpina, no alcanzaban los mismos resultados, ni por qué algunos grandes instrumentos están hechos con madera de poros abiertos que no parece afectar al sonido. Con todo, Grissino-Mayer y Burckle arrojan una luz fascinante sobre un aspecto material del gran arte al que no suele prestarse la debida atención.

Las luces se apagan

Aun cuando la Pequeña Edad de Hielo contribuyera probablemente a la construcción de excelentes instrumentos de cuerda, sus consecuencias, precisamente en el norte de Italia, una región ya entonces marcadamente urbana, fueron claramente negativas. Los primeros años de la década de 1590 fueron tan gélidos y los veranos tan lluviosos que el país conoció una sucesión catastrófica de cosechas perdidas.

Cuando en Sicilia y el sur de Italia, los productores tradicionales de cereales no pudieron entregar grano en cantidades suficientes, el Gran Ducado de Toscana y el Senado de Venecia enviaron delegaciones a Danzig (Gdansk), Ámsterdam y Hamburgo para negociar envíos de emergencia. En los años siguientes se exportaron al norte de Italia, desde la región del Mar Báltico, cerca de doscientas mil toneladas de cereales –principalmente, centeno–, aun cuando en Italia se lo consideraba un cereal de menor calidad. La población solo consumía con desgana ese extraño pan nórdico.

Muchas regiones no contaban con la organización ni con los medios económicos necesarios para compensar la falta de alimentos con importaciones de grandes cantidades de cereales. Tras las malas cosechas de la década de 1590, en muchos lugares los silos estaban vacíos y los precios del grano alcanzaban niveles nunca vistos. Ajustados según la inflación, muestran que entre 1550 y 1600, pero especialmente después de 1590, el trigo había aumentado dos veces y media en Colonia y tres o cuatro veces en Les Halles de París, en los mercados de la Toscana y en España (e incluso hasta cinco veces en Viena).

En los años buenos, los precios de los alimentos básicos volvieron a bajar. No obstante, la vida se volvió más cara e insegura y la sensación de desamparo no desapareció. Europa vivía continuamente acosada por malas cosechas y hambrunas. Por término medio, las hambrunas se repetían cada diez años, relacionadas a menudo con epidemias que diezmaban brutalmente a la debilitada población rural, pero el hambre empezó a ser una amenaza más frecuente y la vida algo más precaria que antes.

Hacia finales del siglo XVI se buscaron cada vez más en la religión las respuestas directas e indirectas a los cambios de la naturaleza y la crisis que provocaron en la agricultura. La interpretación oficial de los fenómenos naturales estaba en manos de los teólogos, que, en sus informes sobre cometas, terremotos e inundaciones, creían ver la justicia y el castigo divinos.

Sin embargo, al mismo tiempo, iban apareciendo figuras marginales que despertaban cada vez más la atención del público y el odio de las autoridades eclesiásticas: sanadores y charlatanes, brujas y ocultistas... Ni siquiera monarcas como Isabel I de Inglaterra y el emperador Rodolfo II de Habsburgo se privaron de pedir consejos a esos magos.

Las fantasías apocalípticas prosperaron apoyándose en una sensación muy extendida de que el mundo estaba desmoronándose. «Las luces y las ventanas de la bóveda celeste se apagan a menudo...» escribió Daniel Schaller, pastor de Stendal. Cada trueno lejano podía anunciar la llegada de los jinetes del Apocalipsis que, montados en caballos macilentos, traían la muerte y la ruina.

En un mundo en el que los fenómenos naturales se entendían como manifestaciones de la cólera de Dios, la solución pasaba por cambiar el comportamiento humano con penitencias, arrepentimiento y conversiones. De hecho, especialmente en el sur de Italia y España, pero también en Francia y la región alpina, se organizaban un día sí y otro también grandes procesiones con las que la gente intentaba aplacar a Dios con reliquias y cánticos. En el Quijote, Miguel de Cervantes describe una romería en la que el viejo caballero confunde una estatua de María con una mujer viva. Convencido de estar presenciando el rapto de una dama de la nobleza...

...don Quijote se puso en pie, volviendo asimismo el rostro adonde el son se oía, y vio a deshora que por un recuesto bajaban muchos hombres vestidos de blanco, a modo de diciplinantes. Era el caso que aquel año habían las nubes negado su rocío a la tierra, y por todos los lugares de aquella comarca se hacían procesiones, rogativas y diciplinas, pidiendo a Dios abriese las manos de su misericordia y les lloviese; y para este efecto la gente de una aldea que allí junto estaba venía en procesión a una devota ermita que en un recuesto de aquel valle había.20

Naturalmente, el hidalgo intenta liberar a la dama y, naturalmente también, la historia termina mal para él. Sin embargo, lo interesante es comprobar que Cervantes establece una conexión explícita entre la procesión y un largo periodo de sequía, fenómeno nada inusual en España. Solamente en Barcelona, hacia 1600, se organizaron entre dos y tres procesiones para pedir que lloviese.

Brujas y cosechas arruinadas

En el norte de Europa, y sobre todo en el ámbito de habla alemana, las malas cosechas frecuentes y el miedo a la hambruna condujeron a una forma especialmente cruel de la histeria de masas, a saber, la caza de brujas, desencadenada a menudo por unas condiciones climáticas extremas y las cosechas arruinadas.

Hacia finales del siglo XVI, Nördlingen era una ciudad próspera con mercado y feria situada en el sur de Alemania, protestante desde hacía ya dos generaciones. Desde la Edad Media era también un importante nudo comercial, y la burguesía, además de construirse allí casas señoriales, había financiado la construcción de un espléndido ayuntamiento. Uno de los habitantes más distinguidos de la ciudad era Peter Lemp, el tesorero, que vivía con su mujer Rebekka y sus cuatro hijos junto al céntrico Weinmarkt, el mercado del vino.

Cuando, en 1589, la «loca» Ursula Haider, una mujer a todas luces trastornada, afirmó en plena calle que tenía tratos con el demonio y que había matado a un niño, la arrestaron, la acusaron de brujería y la interrogaron y torturaron durante tanto tiempo que empezó a dar nombres y a culpar a otras mujeres. A una de ellas, Rebekka Lemp, la arrestaron, la encarcelaron e interrogaron el 1 de julio de 1590, mientras su influyente esposo se encontraba en un viaje de negocios de varios días.

Al principio la trataron con indulgencia, pues era mujer de cierta posición en la ciudad, pero cuando la sospechosa se negó a confesar que era bruja, los jueces decidieron emplear el interrogatorio previsto para los criminales, léase, torturas. Como disponía entonces la reglamentación judicial, la torturaron con empulgueras y le aplicaron también el método de la bota española (o aplastapiernas), dos planchas de madera entre las que se colocaban las piernas, que, luego y poco a poco, iban apretándose con tornillos o cuñas. Como Rebekka seguía negándose a confesar, la colgaron con las manos atadas a la espalda y la tumbaron en el potro. Al regresar del viaje, el marido, desesperado, hizo todo lo que estaba en su mano para liberar a la desdichada, pero en vano. Dos veces consiguió Rebekka Lemp hacerle llegar clandestinamente una misiva. La primera carta, escrita al cabo de casi seis espantosas semanas, oscila entre la confianza y un profundo miedo:

Corazón mío, querido, no quiero que te preocupes. Aunque me acusaran mil de ellos, soy inocente, o que vengan todos los demonios y se ensañen conmigo. Y si quieren interrogarme aplicando métodos horribles, no tengo nada que confesar aunque me partan en mil pedazos. No te preocupes, por mi alma que soy inocente. Cuando me torturan, dejo de creerlo, porque soy una mujer justa. Padre, si soy culpable de algo, no me dejes ver el rostro de Dios durante toda la eternidad. Si no me creen, Dios, el Supremo, enviará una señal. Pues si me hacen soportar este horror mucho tiempo, eso querrá decir que no hay Dios en los cielos. Da testimonio por mí. Sabes que soy inocente. Por amor de Dios, no me dejes sola en este lugar espantoso.21

Poco después de escribir esas líneas, Lemp no soportó más las torturas y contó a los jueces todo lo que querían oír: declaró que se había convertido en amante del diablo. La siguiente (y última carta) que pudo enviar a hurtadillas de la prisión muestra que había perdido toda esperanza, tanto en lo tocante a su destino como en la justicia de Dios: le pedía a su marido que le hiciera llegar veneno.

Oh, mi querido, si me separan de ti a pesar de mi inocencia, Dios oirá mis lamentos por toda la eternidad. Me acusan, me han obligado a hablar, me torturan. Soy inocente como Dios en el cielo. Si supiera una sola cosa, por pequeña que fuese, de todo lo que dicen, pediría a Dios que no me dejase entrar en el cielo. Oh, amado mío, cómo me pesa el corazón. Ay, mis pobres huérfanos. Padre, envíame algo que me hago morir, de lo contrario este tormento me volverá loca. Si no puedes hoy, hazlo mañana. Escríbeme ahora.

Lleva el anillo por mí. El collar divídelo en seis partes. Que las usen nuestros hijos, bajo la camisa, durante toda la vida. Oh querido... Me separan de ti por la fuerza..., no entiendo cómo puede Dios tolerarlo. Si soy mala, que Dios no se apiade de mí. Pero, ahora, me vence una injusticia tras otra. ¿Por qué Dios no quiere oírme? Mándame algo, de otro modo tendré que decir falsedades. Y perderé el alma si lo hago.22

El veneno salvador nunca llegó. A Rebekka Lemp la quemaron en la hoguera el 9 de septiembre de 1590, junto con otras cuatro condenadas, en una colina situada delante de la ciudad. Tras la ejecución, el concejo municipal invitó a un banquete para celebrar la victoria de la justicia divina.

El caso de Rebekka Lemp es uno de los primeros de una oleada de caza de brujas que, a partir de 1589, tuvo lugar especialmente en el sur de Alemania y de Suiza y también en Lorena. En la declaración puede leerse que Lemp, torturada, no solo había reconocido tener trato carnal con el diablo, sino también haber practicado magia negra para hacer daño a personas y animales.

Se trata de un caso atípico en el sentido de que Rebekka Lemp, que en el momento de la ejecución tenía unos cuarenta y un años, era una ciudadana distinguida y de buena posición, que sabía leer y escribir, y no, como la mayoría de las acusadas, una mujer mayor que vivía sola al margen de la sociedad, pero, en todo caso, muy características de la caza de brujas eran estas acusaciones: trato carnal con el diablo y magia contra seres vivos, especialmente mujeres embarazadas, niños y el ganado, pero sobre todo, escribe el historiador Richard van Dülmen, se las acusaba de provocar «grandes plagas de ratones que devoraban los cereales, y también de traer mal tiempo y granizo. Incluso se acusaba a la endemoniada de haber provocado una nevada catastrófica en verano».23

1588 y 1589 fueron dos años que ofrecieron numerosas ocasiones para tales acusaciones y más en los países de lengua alemana. En septiembre de 1588, una tormenta ártica acabó con la Armada Invencible; el temporal se dejó sentir incluso en Alemania. Victorinus Schönfeld, profesor, matemático y médico de la corte contó que en el sur de Alemania, en 1589 el tiempo había sido «frío, oscuro, duro, ventoso», con largas heladas y copiosas precipitaciones. En Stendal, Daniel Schaller registró terremotos, y en la cercana población de Aschersleben un historiador escribió sobre su ciudad:

En los meses de junio y julio de 1589 reinó un calor agobiante... Algunos trabajadores casi murieron de tanta sed y, como no pusieron cuidado al beber, enfermaron... Por culpa de ese calor incesante, los molinos de agua dejaron de funcionar. El 16 de septiembre de 1590 se observó también aquí, igual que en varios otros lugares de Alemania, un temblor de tierra que se repitió durante catorce días seguidos. Temblaron las puertas y ventanas, la torre se tambaleó tanto que se movieron las trompetas de las columnas y, en la casa del gaitero de la ciudad, arriba, se movieron hasta los jamones, según informó la policía. También tuvimos, como el año anterior, una sequía prolongada, y faltaron agua y harina. Los molinos de agua no funcionaban, hubo que usar los de caballos. A causa de todo ello, enfermedades y carestía. También volvió a incendiarse el bosque de pinos resineros, y los incendios forestales, que duraron cuatro semanas, solo se pudieron contener con esfuerzos sobrehumanos.24

De ahí que posiblemente no deba extrañarnos que un autor prusiano que escribía con el seudónimo Adolbertus Temopedius predijera el fin del mundo para la Semana Santa de 1599. Schaller, pastor de Stendal, expuso argumentos en contra de esa fecha, no en cambio contra la opinión de que «el fin del mundo y el Juicio Final / ya no estén lejos / sino muy cerca, ante la puerta».25

También en Nördlingen se dejó sentir la crisis. Los precios de los comestibles se habían duplicado a causa de las malas cosechas y apenas se veía el sol, ni siquiera en los meses de verano. La gente solía sospechar que la brujería tenía algo que ver con esa penosa situación, pero en raras ocasiones las autoridades tomaron medidas contra las brujas. Después de que, en 1581, unas granizadas repentinas destrozaran campos enteros de cereales, los campesinos intentaron convencer al juez de Garmisch de que debía perseguir a las brujas que habían causado esos daños, pero el príncipe reinante no permitió ninguna persecución policial. En otras comunidades se tomaron decisiones parecidas. Las cazas de brujas eran raras y la Inquisición católica se concentraba en los herejes. A las brujas se las perseguía en Luxemburgo y Francia, en el norte de Italia y en Cataluña, en la actual Baviera y en Wurtemberg. Para los cazadores de brujas de los primeros años del siglo XVI, los disturbios debidos a la Reforma, a las guerras campesinas y los debates cultos sobre las ideas del humanismo parecían reclamar todas las energías intelectuales de la Iglesia y la burguesía.

La situación cambió drásticamente a partir de 1589 y, sobre todo, después de 1590. Para tener una impresión del clima que imperaba en una ciudad como Nördlingen, vale la pena echar un vistazo a la crónica de la ciudad de Memmingen, de Christoph Schorer, publicada en 1660. Llama la atención el ambiente apocalíptico y cargado de calamidades que Schorer reconstruyó a partir de noticias de la época, incluidas aquellas sobre la quema de brujas, sobre fenómenos meteorológicos y astronómicos extremos, abortos y muertes trágicas o misteriosas, un ambiente que tampoco cambió durante el cálido verano de 1590. Parecía que toda la Creación se rebelaba:

1589. El 20 de mayo hizo un tiempo horroroso; la gente llegó a pensar que el mundo se venía abajo.

1590. Ese año se quemaron muchas brujas en el campo.

El verano fue cálido y las cosas fueron bien.

1592. El 28 de mayo, la hija mayor de Hansen Keliber, carnicero, se ahorcó en la casa de campo. La metieron en un tonel y la lanzaron río abajo.

El 27 de marzo, el cielo se iluminó y se abrió en plena noche.

Cosas iguales se vieron con frecuencia por aquí, especialmente también este año, el 11 y el 12 de abril.

El 3 de julio el sol lució rojo sangre.

El 3 de diciembre, una mujer de Worningen parió una criatura de dos cabezas y cuatro manos. El 4 de diciembre la llevaron al ayuntamiento / y la pintó el maestro Abraham Werlin, el sacristán, que era pintor.

1593. Un verano caluroso y seco / y una nube de langostas devoró todo lo plantado en el campo / y siguió una gran carestía.

El 19 de julio, al entrar en la iglesia, se vieron aquí tres soles y un arcoíris.

El 20 de octubre vieron abrirse el cielo.

1594. El 29 de julio por la tarde, hacia las cinco y las seis, hubo dos tormentas terribles / y en Steinheim, en la finca del Juncker Lutz von Freyburg / un rayo prendió fuego a una vaca y dos terneros.26

En Schongau, la caza de brujas ya había empezado en 1588 después de que el 26 de julio una granizada catastrófica destruyera parte de los campos. Sin embargo, la histeria no tardó en propagarse por la región a la velocidad del rayo. En Nördlingen, una ciudad que entonces tenía unos diez mil habitantes, en cuatro años murieron en la hoguera, después de Rebekka Lemp, más de treinta mujeres y un hombre. En Bamberg, la persecución se cobró trescientas vidas hasta mediados del siglo XVII; en Friburgo fueron cincuenta y tres, y en Wurzburgo, unas mil cien. En el diminuto señorío de Bilstein, en Westfalia, solo en 1590 murieron en la hoguera veintiuna personas acusadas de brujería; hacia 1600, las víctimas fueron doscientas setenta y dos en la cercana Lemgo.

Un día trascendental: En la batalla de Nördlingen se decidió no solo el rumbo de la guerra de los Treinta Años; también fue una demostración de fuerza de las nuevas armas y tácticas militares.

Quema de brujas en la plaza del mercado de Guernesey, grabado en madera, hacia 1580. Foto: akg-images (AKG106514).

Los historiadores siguen buscando explicaciones para entender por qué entre 1588 y 1600, y luego nuevamente entre 1620 y 1650, en el ámbito germanófono murieron en la hoguera tantas personas de ambos sexos acusadas de brujería –un veinte por ciento de los condenados eran hombres–. Sin duda alguna, las tensiones interreligiosas fueron un factor importante, y la correlación entre fenómenos meteorológicos extremos, malas cosechas y oleadas de juicios es cada vez más evidente, pero no basta para aclarar la distribución geográfica de los juicios y ejecuciones. Al mismo tiempo, también en otros lugares miles de personas fueron acusadas de brujería y, en muchos casos, ejecutadas, sobre todo en Suiza (hasta diez mil sentencias), en Luxemburgo (trescientas cincuenta y ocho), en Guernsey y Essex, en Escandinavia, Escocia, los Países Bajos, Lorena, el País Vasco, el norte de Italia y Portugal.

En total se llevaron a cabo en Europa unos ciento diez mil procesos por brujería; de ellos, algo más de la mitad acabaron en condenas y ejecuciones. Los tribunales católicos liberaban, por término medio, a menos acusados que los protestantes. La documentación de esos procesos es incompleta y no siempre clara; los datos suelen ser muy poco exactos, ya porque se destruyeron expedientes, ya porque no se levantó acta. A pesar de ello, los historiadores dan por sentado que en total murieron ejecutadas unas cincuenta y cinco mil personas acusadas de brujería, casi la mitad de ellas en Alemania y una cuarta parte en Francia, Suiza y los Países Bajos. Gran parte de esas ejecuciones tuvieron lugar entre 1590 y 1650.

De todos modos, cabe señalar que no todas las brujas eran malas. El historiador italiano Carlo Ginzburg se ocupó de los fenómenos de los benandanti de los Alpes del norte de Italia (hacia finales del siglo XVI): eran unos brujos que contaban que por la noche, tras adquirir forma de animales o de fantasmas, salían a los campos para defenderse de las brujas malas que intentaban dañar los sembrados; de esa manera se ocupaban de preservar la fertilidad de la tierra. Como sabemos por fuentes históricas, en el norte de Italia y, sin duda alguna también, en sitios más altos al pie de los Alpes, era especialmente importante proteger la fertilidad de los campos y es posible que el ritual extático de los brujos pusiera de manifiesto también una angustia social. Después de 1590, la región conoció varios años seguidos de malas cosechas y, como ya hemos comentado, las ciudades del norte de Italia pasaron a depender de las importaciones de cereales procedentes de Ámsterdam para poder alimentar a su población.

En toda la región alpina se dejó sentir, y no poco, el clima desapacible de la década de 1590. Según Geoffrey Parker, historiador del clima, puede establecerse una conexión interesante entre topografía, meteorología y la psicosis colectiva que provocaban las brujas: las persecuciones intensivas empezaban no solo tras una mala cosecha o por culpa de un tiempo impropio de tal o cual estación; también podían darse en zonas muy dependientes de las temperaturas y otros condicionantes meteorológicos. Las zonas agrícolas situadas en los bordes de una zona climática lo bastante cálida se exponían a mayores riesgos (entre otras, Escandinavia, Escocia y también algunas regiones alpinas). En Luxemburgo, en el sur de Alemania, en Lorena y la Europa central corrían peligro tanto los cereales como también, y sobre todo, la producción vinícola, de máxima importancia por su condición de artículo de exportación.

Verdades en las estrellas

La impresión, manifestada en reiteradas ocasiones, de que la naturaleza se había rebelado y que se acercaba la ruina mundi, condujo, hacia finales del siglo XVI, a una búsqueda más intensiva de modelos interpretativos que permitieran comprender sus misterios y quizá, también, dominarlos.

En una época que aún no conocía muchos métodos científicos y cuyas estrictas reglas canalizaban la adquisición de todo el saber, esa búsqueda adquirió formas que hoy calificaríamos de inconcebibles, pero fueron completamente normales para los criterios de entonces. En aquellos años, el saber aún manaba de muy distintas fuentes. Las autoridades religiosas, desde el papa hasta los anglicanos, los hugonotes, los calvinistas y los luteranos, entre otros, libraban una encarnizada batalla en favor de la Biblia como única fuente de todo el conocimiento, lo cual en la práctica significaba que cada observación de la naturaleza se fundaba en citas de las Sagradas Escrituras.

Cada terremoto, cada erupción volcánica y cada temporal se consideraban expresión de la voluntad divina; de ahí que no deba extrañarnos que la interpretación teológica de los fenómenos meteorológicos, fuertemente percibidos en el momento álgido de la Pequeña Edad de Hielo europea, y comunicados y analizados más allá de las fronteras regionales, se desarrollara hasta dar lugar a un género literario propio. Por ejemplo, el teólogo Johann Georg Sigwart (1554-1618) pronunció en 1599 en Tubinga –de cuya universidad fue rector–, una serie de sermones muy apreciados en los que explicitaba la relación entre cambio climático y un cambio de vida en detrimento de la moral:

El Todopoderoso por su misericordiosa voluntad, nos ha traído, en especial a todos los que vivimos aquí en Tubinga, subidas de precios y hambruna, y la peste también, y muchas más penurias a lo largo de todo el año, y se ha llevado a un gran número de los nuestros, jóvenes y viejos: ya he pronunciado tres sermones al respecto, uno por cada aflicción, para mostrar el porqué de esos castigos, sus causas, y los medios con los que pueden evitarse siempre y cuando el mundo siga en pie mucho tiempo más: para que cada hombre se arrepienta sinceramente, para que lleve una vida cristiana y haga buenas obras que muevan a nuestro Padre Celestial a dejar de aplicarlos o, al menos, hacer esos castigos menos severos...27

En el Renacimiento, el redescubrimiento de la riqueza estética e intelectual de la Antigüedad y el descubrimiento de nuevos continentes repletos de vegetales, animales y culturas desconocidas, la red comercial que se extendía ya hacia Asia y Sudamérica, y los hallazgos y teorías de astrónomos como Copérnico y Kepler pusieron claramente en entredicho los fundamentos bíblicos del saber.

Para los espíritus libres, el Renacimiento puso a disposición legitimaciones alternativas. En primer lugar, la autoridad de los pensadores griegos y romanos, que, si bien no podían sustituir a los padres de la Iglesia, ofrecían la muy deseable oportunidad de citar la sabiduría de los antiguos sin tener que remitirse a una postura religiosa.

Una obra fundamental fue el poema didáctico materialista Sobre la naturaleza de las cosas (De rerum natura), obra del filósofo romano Lucrecio (siglo I a.C.).En su estudio El giro: De cómo un manuscrito olvidado contribuyó a crear el mundo moderno, Stephen Greenblatt documentó el descubrimiento, la difusión y el significado del texto de Lucrecio, obra clave del pensamiento secular descubierta en 1417 por el sabio italiano Gian Francesco Poggio Bracciolini en una abadía suiza. El manuscrito había pasado inadvertido durante siglos y se había expuesto al deterioro antes de que lo rescatara Bracciolini.

En elegantes versos latinos, Lucrecio describe un mundo en el que los dioses ya no tenían lugar y en el que todo el empeño humano aspiraba a reducir el sufrimiento y a no entregarse demasiado al poder de las propias pasiones. Los humanistas cultos ya conocían esa línea de pensamiento por los estoicos, los epicúreos y los cínicos, pero este texto, con su seductor y hermoso discurso, fue, no obstante, toda una sensación y no tardó en imprimirse, traducirse y leerse en toda Europa.

Precisamente en una época en que la naturaleza parecía rebelarse y los teólogos interpretaban los caprichos del tiempo como ira de Dios, al tiempo que conjuraban el Juicio Final, la perspectiva desde la que Lucrecio la había observado ofrecía una alternativa sugerente. Según el autor, en la naturaleza todo transcurre según sus propias leyes, sin intervención divina. Los fenómenos naturales no tienen significado moral, el alma muere con el cuerpo y es absurdo temer a la muerte o pensar en otra vida. Lo que queda es el cultivo del propio ser en consonancia con las leyes naturales y con la fuerza que todo lo mueve, todo lo penetra y todo lo crea: el amor. Los primeros versos de este poema «sin dios» son un himno a Venus, la diosa del amor, la «Madre de Roma», que manda sobre todos los seres vivos:*

Primero las ligeras aves cantan

tu bienvenida, diosa, porque al plinto

con el amor sus pechos traspasaste:

en el momento por alegres prados

retozan los ganados encendidos,

y atraviesan la rápida corriente:

prendidos del hechizo de tus gracias

mueren todos los seres por seguirte

hacia do quieres, diosa, conducirlos.28

En un universo teológico en el que toda sensualidad se consideraba pecado, pensamientos así tuvieron un eco aterrador. Para muchos contemporáneos, la conmoción del orden natural requería otras explicaciones, distintas de las que podían ofrecer la Iglesia y la Biblia.

Durante la búsqueda intensiva de verdades eternas, el repertorio de las referencias se había ensanchado considerablemente gracias a la curiosidad intelectual de hombres como Poggio. También fueron respetables, al menos en los círculos esotéricos, las tradiciones místicas de otras religiones, en especial, la cábala y la astrología islámica posterior a Averroes, y se asimilaron e integraron también con entusiasmo –en traducciones más o menos fantasiosas o con distintos grados de conocimiento de idiomas y complejos sistemas de tradiciones– en distintas interpretaciones del mundo.

A esos modelos interpretativos, que, gracias a una conexión con lo sublime o, al menos, debido a su antigüedad, disfrutaban de una posición indiscutida en cuanto prueba o refutación decisiva, se sumó otro método, también antiguo, que revivió a la sombra del Renacimiento: la observación empírica. En distintos lugares de Europa, los eclesiásticos, los científicos independientes, los profesores y los comerciantes comenzaron a tomar sus propias notas sobre los fenómenos naturales. A menudo esas observaciones se mezclaban con referencias a profecías y milagros bíblicos, pero eran sistemáticas, recababan datos y podían incluso ocasionalmente compararlos entre sí.

El astrónomo, pastor y teólogo luterano David Fabricius (1564-1617) fue uno de ellos. En Resterhafe, pequeño pueblo de la Frisia oriental, recopiló a diario informaciones sobre el tiempo y observó los astros siempre que se lo permitía el cielo del norte de Alemania. En 1611, su hijo llevó a Resterhafe, desde Leiden, uno de los primeros telescopios en el ámbito germanófono, pero ya antes Fabricius había hecho importantes descubrimientos astronómicos. Además, se carteaba con científicos como Tycho Brahe y Johannes Kepler. Sus observaciones no aspiraban a evitar castigos divinos o a calcular cuándo llegaría el fin del mundo, sino únicamente a comprender la naturaleza. Más adelante volveremos a hablar de él.

El Doctor Fausto

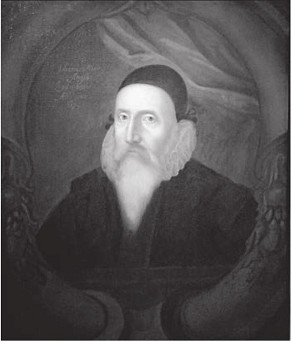

El acceso empírico y experimental a la naturaleza fue, sin embargo, solo una de las muchas posibilidades aceptadas para obtener conocimiento. Muchos estudiosos consideraban que la observación y la deducción eran útiles, pero en absoluto los únicos métodos ni los mejores. La magia y las profecías bíblicas parecían como mínimo igualmente prometedoras. Uno de los ocultistas más conocidos de la época, John Dee (1527-1608) es un ejemplo de las muchas figuras fáusticas que intentaron comprender y restablecer el orden alterado de la naturaleza.

El diario personal de Dee no permite inferir un interés especial por la meteorología. Sus apuntes son noticias sobre su familia, cuentas meticulosas sobre lo que pagaba a los criados, apuntes sobre visitas de otros eruditos, problemas de salud («sentí unos ruidos en el estómago»), experimentos científicos y, también, sobre sus relaciones con Isabel I y el emperador Rodolfo II. Sin embargo, cuando escribe algo sobre el clima, es para documentar olas de frío fuera de lo común. En Praga se hundió con su caballo en la nieve; el 15 de enero de 1590 apuntó que castigaba a Inglaterra una «tempestad terrible», y terrible también fue la de septiembre del año siguiente, un mes «tempestuoso, ventoso, nublado, con granizo y nieve desde después de las tres hasta las nueve».29 Junio de 1596 fue «ventoso y lluvioso»; el 25 hubo «truenos por la mañana; lluvia por la noche».30

John Dee, el mago y astrólogo de la reina Isabel I de Inglaterra, buscó explicaciones místicas para los fenómenos naturales de su época.

John Dee, astrólogo de Isabel I de Inglaterra, retrato anónimo, hacia 1594. Oxford, Ashmolean Museum. Foto: IAM/akg-images (AKG2823060).

Pero ni siquiera ese lluvioso junio pudo apartar a Dee de su obsesiva investigación de los misterios de la Creación. Famoso como matemático y bibliófilo y por su impresionante cultura general, su verdadero interés, así como el de su poderosa mecenas, la reina, era, no obstante, el muy especial ámbito de las ciencias ocultas y la magia. En la corte de Isabel I, el astrólogo disfrutaba de una posición de confianza única. La reina llegó a elegir el día de su coronación guiándose por las profecías de Dee, cuyos conocimientos cartográficos y matemáticos lo convirtieron en un preciado consejero para la navegación en aguas desconocidas; asimismo, participó en la planificación de varios viajes de descubrimientos y fue uno de los primeros en considerar esas expediciones como parte del surgimiento de un imperio mundial. En efecto, fue Dee quien acuñó el concepto de British Empire.

En 1580, después de más de dos décadas al servicio de Su Majestad, la estrella de Dee en la corte comenzó a apagarse. Cada vez más centrado en el estudio de la filosofía hermética que lo había fascinado desde siempre, en 1564 había publicado La mónada jeroglífica (Monas Hieroglyphica), un tratado cabalístico sobre un jeroglífico universal concebido por él mismo, que debía ser la expresión de los misterios del cosmos. La obra es tan impenetrable y oscura que se convirtió en un texto canónico para los círculos esotéricos. Las investigaciones de Dee fueron alejándose cada vez más de todos los fundamentos empíricos hasta convertirse en una búsqueda obsesiva de verdades eternas. Cuando el poeta inglés Christopher Marlowe publicó en 1587 su tragedia Doctor Fausto, basada en un tema alemán, su modelo no fue solamente el alquimista y sabio alemán Jörg Faust, una figura histórica, sino también el obsesivo mago de la corte de Isabel I.

Con ayuda de médiums, el fáustico John Dee quiso establecer contacto con los ángeles, pero los resultados fueron desalentadores..., hasta que le ofreció sus servicios un joven llamado Edward Kelley (alias del falsificador Edward Talbot), que supuestamente había estudiado en Oxford y ya tenía a sus espaldas una carrera cuando menos «irregular». Según testigos de la época, llevaba siempre un bonete y el pelo largo para ocultar que le habían cortado las orejas, muy probablemente tras haber sido condenado por falsificar moneda.

Kelley demostró ser un médium con talento. Los ángeles le hablaban con el mayor de los entusiasmos, aun cuando le transmitieran mensajes confusos. El mago John De se dejó llevar por esa pasión por el ocultismo y las sesiones de espiritismo y, con los años, Kelley y él crearon una cartografía extensísima de arcángeles, órdenes angélicos, reinos secretos y poderes ocultos que los ángeles transmitían a veces en un lenguaje numérico cifrado y otras en «enóquico», una lengua oculta del mundo de los ángeles que a duras penas podía traducirse a un inglés comprensible. Con todo, las grandes líneas del mensaje eran claras: los signos de los tiempos apuntaban hacia una renovatio mundi, un juicio divino que Dee y Kelley revelarían en su calidad de legítimos profetas del Señor.

Si bien en lo que atañe a sus incursiones en el espiritismo, Dee vivía bastante aislado de sus contemporáneos en Londres, en la Europa continental existía una gran demanda de videntes y magos. Por invitación de un noble de Bohemia, Dee y Kelley viajaron con sus familias a Praga, a demostrar sus capacidades ante Rodolfo II, el «emperador melancólico», famoso por la atracción irresistible que sobre él ejercían los objetos hermosos e inusuales que coleccionaba, los experimentos de alquimia y la perspectiva de las ciencias ocultas, una pasión que lo llevaba a desaparecer días enteros en sus aposentos y laboratorios mientras los asuntos del Sacro Imperio esperaban y esperaban...

Rodolfo II se entusiasmó con los dos ingleses que afirmaban poder obrar milagros, pero se moderó. Cierto es que el codicioso Dee apuntó encantado en su diario que el emperador le había regalado una cadena que valía trescientos ducados, pero el mecenazgo de Rodolfo II fue esporádico. Los magos empezaron a llevar una vida nómada e inestable por la Europa central, siempre al servicio de un benefactor, siempre con las más grandes esperanzas y promesas aún mayores, siempre desviviéndose por ganar dinero y por la fama, a menudo expulsados o perseguidos por la mala suerte o por nobles decepcionados, y siempre fieles al ritual de sus sesiones.

Dee, cada vez más obsesivo, exigía a Kelley sesiones diarias que duraban varias horas y de las que se levantaban actas minuciosas, hasta que finalmente al médium el trabajo debió de parecerle excesivo. Los ángeles ordenaban por su boca que Dee y él lo compartieran todo, incluidas sus respectivas esposas. El viejo Dee, aunque aterrorizado, acataba la voluntad del cielo. Poco después abandonó Bohemia para volver a su pueblo, donde nueve meses después su mujer trajo al mundo un varoncito sano.

Kelley y Dee no volvieron a verse. Las conversaciones con los ángeles se acabaron. Dee lo intentó con otros médiums, pero no encontró ninguno con el don de Kelley. Toda la obra de su vida parecía peligrar. Al regresar, encontró su biblioteca –una de las colecciones particulares más grandes de Europa– destrozada por unos vándalos; también le habían robado algunas de sus obras más importantes e instrumentos científicos. Isabel I, su antigua mecenas, había muerto, y Dee ya no pudo contar con el apoyo de la corte. Murió empobrecido y solo en el invierno de 1608, a los ochenta y dos años, entre los restos de una biblioteca antaño enorme.

Edward Kelley era un virtuoso al teclado de las esperanzas de sus benefactores, que le permitían llevar una gran casa y vivir como un gran señor, aunque un poco menos que Dee. Sus promesas de producir oro con la ayuda de una tintura alquímica despertaron finalmente también el interés de Rodolfo II, siempre en apuros económicos, y lo nombró caballero en 1590. Como los experimentos de sir Edward tampoco dieron frutos el año siguiente –ni una pepita de oro–, el emperador se impacientó.

Acusado de haber matado en un duelo a un noble bohemio, Kelley fue a dar con sus huesos en la cárcel; más tarde lo liberaron y lo rehabilitaron, pero luego tuvo que volver a prisión, esta vez sin esperanza alguna de una pronta puesta en libertad. Para el mago, la situación era desesperada; su secreto dorado no había demostrado ser más valioso que tantos otros experimentos llevados a cabo a lo largo de los siglos. El emperador lo había financiado generosamente, le había concedido un título de nobleza y otros privilegios y, a cambio, solo obtuvo la burla de la corte. Era una ingenuidad esperar clemencia. En 1598, Kelley decidió huir, pero, al caer por una muralla, se rompió una pierna y murió poco después a causa de las heridas.

Dee y Kelley pueden parecer dos personajes de otra época, pero si bien del segundo puede afirmarse que no era más que un charlatán, Dee emprendió sus viajes intelectuales hacia lo desconocido con la mayor seriedad, como una especie de Don Quijote de la historia de las ideas, perdido entre épocas y horizontes varios. A pesar de todos los dramáticos reveses, el carácter inestable de su biografía no es, sin embargo, atípico en un mundo continuamente cambiante de sabios, artistas, juristas e ingenieros que buscaban trabajo y mecenas poderosos, buenas oportunidades y buenas bibliotecas y que, a tal fin, atravesaban toda Europa y dejaban nuevos escritos e ideas en todos los lugares que visitaban.

Mundos posibles: Giordano Bruno murió en Roma en la hoguera por sus especulaciones sobre los mecanismos de la naturaleza.

Giordano Bruno, 1548, grabado en cobre de Johann Georg Mentzel, colección de retratos. Wolfembüttel, Herzog August Bibliothek. Foto: akg-images (AKG1525363).

El filósofo, teólogo y teórico de la naturaleza Giordano Bruno (Nápoles, 1548-Roma, 1600) no dejó de visitar un solo centro de importancia intelectual en una ruta improvisada que lo llevó desde el sur de Italia hasta Inglaterra tras pasar por territorios de lengua alemana, Francia y los Países Bajos –probablemente porque nunca podía renunciar, fuera donde fuese, a divertirse despiadadamente a costa de sus rivales intelectuales–. Bruno fue, sin duda alguna, un hombre difícil, pero también un pensador de una audacia poco común.

Aunque sus posturas teológicas no sean hoy significativas para nosotros, sus ideas cosmológicas las discuten todavía con vehemencia los físicos teóricos de nuestros días: un mundo infinito, sin comienzo ni fin, formado por infinitos mundos, muchos de ellos habitados por seres inteligentes. En la infinitud de ese universo no había lugar para la Creación ni para el Juicio Final, tampoco para la pregunta sobre por qué un Dios Todopoderoso debía interesarse precisamente por la vida insignificante de unos organismos diminutos que proliferaban en uno solo de los incontables planetas habitados. La nada diplomática intransigencia intelectual de Bruno, y la nostalgia, lo llevaron de vuelta a Italia y, en 1600, a morir en la hoguera del hermoso Campo dei Fiori, en Roma. Al sacerdote condenado por hereje le cortaron la lengua antes de quemarlo para que no pudiera predicar ante el pueblo en sus últimos minutos de vida.

La Torre de los Libros

Precisamente hacia finales del siglo XVI era especialmente difícil navegar por las procelosas aguas de la verdad de la teología, de las ciencias ocultas y de la física. Sin embargo, cuando era posible comprender el mundo y la propia vida sin que se entrometiera la Inquisición, solo lo era muy lejos de las grandes ciudades y las disputas religiosas, en una finca en el campo, en una torre tal vez, en una biblioteca que ofrecía acceso a las grandes mentes del pasado y, al mismo tiempo, un refugio.

Michel de Montaigne (1533-1592), abogado, ex alcalde de Burdeos y lector voraz y apasionado, escogió ese retiro para proceder a la muy privada indagación de su mundo exterior e interior. Rodeado de amigos de distintos siglos, cuyas voces estaban atrapadas entre las estanterías, Montaigne escribió, en el castillo que lleva su nombre, los Ensayos, la obra de introspección más amplia y detallada que ha llegado hasta nosotros de la pluma de un hombre del siglo XVI.