Capítulo 1

EL MITO DEL GENIO

CREADOR

LAS TEORÍAS IMPLÍCITAS

DE LA CREATIVIDAD

En el proceso de construcción mental de su realidad, el ser humano se guía por una necesidad «ecológica»: la de entender, predecir y controlar su mundo; lo cual sugiere una analogía obvia con el proceso de hacer ciencia. Efectivamente, muchos filósofos y psicólogos han defendido la idea de que cada persona es un aprendiz de científico. A mediados del pasado siglo, Kelly (1955), con su teoría de «los constructos personales», desarrolló una explicación de la personalidad en torno a esta idea.

Los contenidos de estas construcciones mentales o esquemas que elaboramos son fundamentalmente de naturaleza social, ya que así es nuestra realidad y, de tal forma, que lo social impregna hasta la construcción de la realidad física.1

Así pues, el hombre de la calle se comporta como un científico ingenuo que va recogiendo datos sobre la gente, comprobando sus conjeturas acerca de cómo piensa y actúa la gente para, finalmente, construir teorías con el fin de explicar, controlar y predecir futuros eventos.

Parece, pues, que la naturaleza de la ciencia que hacemos es psicológica. El hombre de la calle se comporta como si fuera psicólogo, pero no lo sabe porque sus teorías son implícitas. Y son implícitas, según nos dicen Wegner y Vallacher (1977), porque es tal su importancia en la conducta diaria interpersonal que a fuerza de repetirlas se convierten en reflejas. Hay una considerable organización y regularidad —añaden Wegner y Vallacher— en el marco teórico donde se mueve el psicólogo ingenuo, aunque él es desconocedor de su estructura y aplicación. La teoría implícita mediatiza nuestra comprensión del mundo social; permite explicar comportamientos propios y ajenos, establecer predicciones y marcar pautas a nuestra conducta social.

La consistencia y estabilidad de las teorías implícitas es muy elevada; en primer lugar, por ser teorías, lo cual ya impone un sesgo perceptual de hechos y relaciones que considerar, y en segundo lugar, y sobre todo, por ser implícitas. La dimensión implícita, además de hacer normalmente inaccesible el entramado de contenidos de la teoría y, por tanto, difícilmente modificable, implica muchas más restricciones que una teoría científica en cuanto al análisis de datos objetivos relevantes para ella: el sesgo confirmatorio se aplica sistemáticamente, se realizan constantemente errores de atribución. De esta forma, las expectativas siempre quedan cubiertas. En definitiva, estamos ante el fenómeno de la «profecía que se cumple a sí misma». Como ya se puede sospechar, esto tiene algo que ver con el título del capítulo: «el mito del genio creador».

Durante mucho tiempo, la creatividad ha sido un tema por el que los psicólogos —no precisamente implícitos— han pasado «de puntillas», si no a trompicones —me atrevería a decir—. Así lo señalaba Guilford en su famosa conferencia ante la Sociedad Americana de Psicología, al tomar posesión de su presidencia en 1950:

Con grandes vacilaciones abordo el problema de la creatividad, porque generalmente, cualquiera que sea su escuela, los psicólogos penetran en este terreno de puntillas. Sin embargo, desde hace mucho tiempo tengo la ambición de emprender una investigación sobre la creatividad. (Guilford, en Beaudot, 1980; pág. 19.)

En ausencia de teorías científicas y por la propia naturaleza de esta dimensión de la conducta humana que nos otorga algo de divinos —¿quién, si no Dios es, por antonomasia, «el que crea»?— no es de extrañar que tengamos aquí un terreno abonado para el crecimiento de teorías implícitas. Teorías que han sustentado el desarrollo de toda una mitología: la del genio creador.

El halo de misterio que envuelve a la creación, tan fomentado en el mundo del arte, es parte de su grandeza. La propia psicología contribuyó a crear ese mito del genio de origen ignoto. Sí; durante los largos años de olvido deliberado por parte de la psicología oficial, los únicos que se atrevieron a entrar con paso firme en este terreno fueron los psicoanalistas y —¡curioso!— los propios científicos creadores. El psicoanálisis, desde el pionero trabajo de Freud (1910) sobre Leonardo ha considerado la pertinencia de considerar el trastorno intrapsíquico como fuente de productividad creadora. Kris (1952), sin embargo, habla de regresión, pero, al servicio del yo, una idea que ha gozado de gran predicamento dentro y fuera del psicoanálisis. Por parte de los científicos, recordemos las incursiones de Poincaré en la psicología de la creatividad que ofrecen una versión de ésta a partir de su experiencia introspectiva y con tal éxito que es invitado por la Sociedad de Psicología de París a dar una conferencia sobre el tema; también el muy conocido libro de Jacques Hadamard, otro matemático francés, publicado en 1945 con el título Essai sur la psychologie de l’invention dans le domaine mathématique. Recogiendo las referencias introspectivas de Poincaré, Helmholtz, Kekulé y otros grandes científicos de la época, se refuerza la concepción del trabajo inconsciente y la iluminación repentina en el descubrimiento científico.

Con sus machaconas alusiones al inconsciente, los propios científicos y los psicólogos están autorizando esa versión del origen ignoto del genio consolidada en la psicología folclórica.

En 1952 el libro de Brewster Ghiselin The creative process aparecía casi como el aldabonazo definitivo a la teoría del misterio. Unos cuantos de los genios que en el mundo han sido así lo testimoniaban en el libro, hablando de sus propios procesos: Van Gogh, Nietzsche, Picasso, Coleridge, Mozart, Ernst, Poincaré o Einstein.

¿Quién puede dudar de la fiabilidad de los testimonios de estos genios hablando de sus procesos creadores? Faltaban casi treinta años para el famoso trabajo de Nisbett y Wilson (1977) que demostró fehacientemente la escasa confiabilidad de los datos introspectivos para el análisis de los procesos mentales, cuando menos de la retrospección, donde han podido mediar años desde el hecho hasta su relato. Todavía no se conocía la farsa de Coleridge sobre el sueño que dio origen a su «Kubla Khan»2 ni se planteaban las firmes sospechas que hoy existen sobre la veracidad de la famosa carta de Mozart:

Cuando estoy completamente conmigo mismo, enteramente solo y de buen humor, como ocurre, digamos, dando una vuelta en un carricoche o paseando a pie después de una buena comida o durante la noche cuando no puedo dormir, es en tales ocasiones cuando mis ideas fluyen mejor y más abundantemente. De dónde y cómo vienen, no lo sé; ni yo puedo forzarlas. Aquellas ideas que me agradan las retengo en la memoria y estoy acostumbrado, según me han dicho, a tararearlas para mí mismo, en voz baja; si continúo de esta manera, pronto se me ocurre que puedo combinar este o aquel manjar para que me encajen, de forma que haga con ellos un buen plato, es decir, de acuerdo con las reglas del contrapunto y con las peculiaridades de los diversos instrumentos, etc. [...]. Mi tema va creciendo, se vuelve metódico y definido y el conjunto, aunque sea largo, se presenta ante mi mente casi completo y terminado, de manera que puedo examinarlo de una ojeada, como si se tratase de un hermoso cuadro o de una bella escultura. En mi imaginación no escucho las partes en forma sucesiva sino que las oigo, por así decirlo, todas a la vez. (Mozart, en Ghiselin, 1952; pág. 44.)

De ser cierto este relato carecerían de sentido análisis de la creatividad como el que planteo en este libro, donde se define en términos de un uso —quizá excepcional— de operaciones mentales familiares, comunes, donde se entiende como un atributo de la gente corriente y donde se concibe firmemente la posibilidad de un entrenamiento exitoso en formas de pensar más creativas. De ser cierto este relato, este libro empezaría y terminaría en este capítulo, quizá con una oración al divino Mozart que —como dice la leyenda tan manida— fue odiado por otro gran compositor: Salieri, al haber sido sólo Mozart el elegido de Dios para componer esa música celestial que le trasmitía ya felizmente acabada, completa a su mente. El afortunado Amadeus sólo tenía que transcribirla de un tirón.

Si esa carta fuera cierta, si un poema como el «Kubla Khan» surgiera repentinamente al despertar de un fecundo sueño y si fueran ciertas otras muchas historias similares relatadas a lo largo de los siglos para explicar el origen de la creación, entonces tendríamos que admitir las teorías implícitas de la gente sobre la creación y el mito del genio. Pero, como vamos a ver, afortunadamente para todos, esto no es así.

EL ARTISTA GENIAL

Las versiones populares del genio creador coinciden, de forma general, respecto de la definición de los procesos mentales que desembocan en el producto, ya sea éste un poema, una sinfonía, un cuadro o el descubrimiento de una ley física, postulando la necesidad de misteriosos procesos inconscientes en algún remoto lugar de la mente que súbitamente afloran a la superficie como un fogonazo capaz de alarmar al propio sujeto. Es lo que, con perversa ironía, David Perkins (1981) llamó «teoría de las aguas profundas» y «teoría del big bang».

Sin embargo, la psicología popular establece algunas diferencias más o menos sutiles, si no en la forma de trabajar sí en las cualidades que adornan a quienes hacen «los mejores trabajos de la mente», como reza el libro de Perkins. Igual que históricamente se ha consagrado el gran tópico epistémico de que el artista busca la belleza mientras el científico, la verdad, en otros niveles menos intelectuales de análisis y en las versiones más simplonas se establece el sambenito de científico distraído versus artista/poeta medio loco.

Pero no caigamos tampoco nosotros en el tópico de menospreciar las concepciones populares. Una teoría implícita es algo muy complejo, con su innegable base empírica, que no se fabrica de la noche a la mañana y, lo que es más importante, compartida por grupos ya que en el nacimiento y la adscripción a una teoría median procesos socioculturales.

El mundo del arte, la música y la literatura es más accesible que el de la ciencia, pues, por su propia naturaleza, es objeto de consumo. En la ciencia —y más en los albores del siglo XXI— resulta impensable que la comprensión cabal de cada nuevo hallazgo alcance más allá de una reducida élite de especialistas. Los perfiles psicológicos de la mitología del artista, sin embargo, están más definidos, las teorías son compartidas por mucha más gente y donde más arraigo tienen es entre los propios artistas.

La autora realizó al respecto una investigación donde, a partir de un estudio historiográfico, se definieron una serie de concepciones sobre el origen de la creatividad artística, de las cuales un posterior trabajo empírico con pintores confirmaría cinco que enseguida mencionaré.(Romo, 1998, 2003; Romo y Alfonso, 2003.) Desde la protohistoria del arte encontramos leyendas donde es constante la apelación al origen divino de la creación artística. En el clásico libro de Kris y Kurz La leyenda del artista se nos muestra cómo los mitos iniciales se fueron mezclando con otros elementos reales o ficticios en un background sociohistórico que ha llegado hasta el presente. Entre los grandes contribuidores al mito se encuentran, por cierto, los propios teóricos, cual es el caso de Giorgio Vasari, que en 1550 escribió la primera gran obra biográfica Vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, llena de datos erróneos con el fin de contribuir a la mistificación. Por cierto, quizá tendríamos que poner en duda, a falta de pruebas, el axioma de la desgraciada infancia de Leonardo al ser criado por su padre y madrastra y no por su madre biológica, una humilde campesina; quizá haya que dudar de conflictos sexuales infantiles como origen de su homosexualidad y de sus hermosas madonas.

La sociedad crea la leyenda y el artista con frecuencia la fomenta, viviendo en conformidad con las expectativas ajenas. No olvidemos que el mundo del arte es también un mercado. Quizá esto explique también el hallazgo de que la teoría implícita más compartida entre los artistas objeto de nuestra investigación fue la de la comunicación. (Romo y Alfonso, 2003)

Pero veamos cuáles son esas cinco teorías precisando que no son mutuamente excluyentes, de manera que cada persona puede compartir dos o más.

Teoría del trastorno psicológico

El título del libro de Rudolf y Margot Wittkower sobre teoría e historia del arte describe a la perfección la concepción más extendida a lo largo de la historia sobre los rasgos personales más significativos del artista: Nacidos bajo el signo de Saturno. El influjo de este planeta sobre quien lo sufre le convierte en melancólico, triste, taciturno. Saturno rige el destino de los alienados.

Dicen también los autores que el origen de esta atribución aparece en el Renacimiento:

Los filósofos descubrieron que los artistas emancipados de su tiempo mostraban las características del temperamento saturnino: contemplativos, meditabundos, recelosos, solitarios, creativos. En aquel crítico momento histórico nació la nueva imagen del artista alienado. (Wittkower, 1963, pág. 12 de la versión castellana.)

La inspiración surge como una especie de furia incontrolable que arrastra al artista y lo mantiene jornadas enteras en vela y, si es necesario, en inanición.

Esta concepción sufrió de nuevo un importante brote en el Romanticismo, cuando la sociedad occidental hizo una patologización del modelo de genio, según el diagnóstico de José Antonio Marina en su libro sobre la inteligencia creadora. (Marina, 1993.) Significativas al respecto fueron algunas sentencias lapidarias —según recuerda Marina— que se pusieron de moda entre poetas y escritores. Por ejemplo, Schopenhauer: «Malograrse pertenece a la obra del genio, es su título nobiliario». Oscar Wilde aconsejaba de esta manera: «Sé bello y sé triste».

El mito del genio loco recibirá en esta época una base pseudocientífica en definiciones psicologizantes por parte de autores como Lombroso (1882): «El genio es una de las muchas formas de locura». El psicoanálisis consagra finalmente el mito con una poderosa influencia que se mantiene actualmente sobre algunos teóricos del arte y sobre los propios artistas.

Desde el estudio de Freud sobre Leonardo se han enfatizado los conflictos internos, las experiencias traumáticas en las biografías de los genios y el mecanismo de defensa de la sublimación en la producción artística.

Entre los artistas surrealistas es muy común la adscripción a esta teoría implícita; encuentran en el inconsciente y los conflictos internos la fuente de toda inspiración.3 Es inevitable aquí la evocación de tantas obras de Dalí sobre motivos oníricos.

Los psicoanalistas discuten, sin embargo, entre sí el nivel de trastorno requerido. Entre los freudianos es preceptivo el estado neurótico. Freud (1910), en su ensayo Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, establece la creación artística como resultado de un mecanismo de sublimación; Mary Gedo (1987) también relaciona el arte con el trastorno. Sin embargo, otros psicoanalistas asocian la creatividad con una personalidad sana y madura como Kubie (1958) y Rank (1958). Kris enunció el concepto de «regresión al servicio del yo»: proximidad al inconsciente, a los procesos primarios pero, bajo el control de la conciencia, al servicio del yo para dar lugar a la obra original y valiosa (Kris, 1952).

Sin embargo, a pesar de esa furia creativa, no podemos olvidarnos de que en las estadísticas, abundan más los artistas sin trastorno. Como he escrito, no podemos hablar en absoluto de relaciones causa-efecto. No hay que estar loco para ser un genio. A pesar de Van Gogh y otros muchos casos son muchos más los que podríamos mencionar de artistas con vidas convencionales, si queremos anodinas, pero también tocados por el genio (Romo, 2009).

Teoría de la búsqueda de sí mismo

Su esencia es conceder a la expresión artística el valor instrumental del conocimiento de sí mismo y se encuentra en enunciados como éste: «Los cuadros son para el pintor como espejos». Es el modelo de artista que preserva celosamente la singularidad de su obra.

Es una idea aceptada incontestablemente desde la Antigüedad clásica que hay reciprocidad entre la obra y el carácter del artista. Esta concepción ha sido fomentada por algunos historiadores como Vasari, deformando el relato biográfico para equiparar la personalidad del artista al contenido de su obra. ¿Tendrá algo que ver el realismo salvaje de Caravaggio (cabezas cortadas de Holofernes o Goliat, la decapitación del Bautista...), la elección de prostitutas como modelos para representar a la Virgen, con su personalidad desenfrenada y violenta que le llevó finalmente hasta el crimen? Así lo han sugerido los biógrafos del artista. Esta teoría se va desarrollando desde el Renacimiento en un modelo de artista intelectual, misántropo, reflexivo que profundiza en sí mismo, que se aísla del mundo para escuchar la voz interior. En su libro La leyenda del artista, Kris y Kurz (1934) afirman que la vida íntima del artista va ligada a su obra; el creador y su creación están estrechamente identificados.

Teoría de la expresión emocional

Es la concepción del arte no como síntoma sino como catarsis.

El Romanticismo forjó esta concepción, y, por supuesto, la expresión del amor como la emoción más inspirada. El artista, el poeta enamorado o desengañado produce en tal estado sus más hermosas obras.

En la tipología del artista postfreudiano es donde mayor culto se rinde a esta teoría. Hay que buscar nuevas experiencias y emociones donde sea y como sea. «El artista es un receptáculo de sentimientos vengan de donde vengan», dice Picasso.4 Y en esta búsqueda todo es legítimo: soledad, misticismo, drogas... Recordemos a Coleridge y la inspiración que, al parecer, encontraba en el opio o a Lord Byron, amigo también de drogarse.

Esta teoría ha sido muy compartida entre los músicos del pasado siglo, especialmente entre la generación rebelde en el convulso mundo de los 60, en Estados Unidos: Jimi Hendrix, Janis Joplin o Jim Morrison entre otros. La droga como forma de dar vía libre a la expresión a través de la música. Con las consecuencias mortales en algunos de ellos por sobredosis o suicidio.

Teoría de la comunicación

Llama a la atávica creencia de la identidad entre retrato y modelo en el arte: se destruye en el retrato al enemigo o se perpetúa al ser querido desaparecido.

La religiosidad alimenta durante milenios esta fe y en la cultura cristiana se forjan muchas leyendas sobre milagros realizados por las imágenes. Fra Angelico decía que sólo un alma llena del espíritu de Dios puede pintar una madona capaz de trasmitir ese fervor... ¡En ocasiones, la propia Virgen terminaba los retratos!

Se trata del arte como algo mágico que comunica al espectador el fervor religioso, la pasión amorosa o el estado de éxtasis en que caen algunos al contemplar la obra y el artista como vehículo de esa trasmisión. Aquí, a diferencia de la teoría anterior, el sentido de la obra no se agota en la pura ejecución. Más que expresar emociones se trata de comunicarlas, de que las tengan los demás. Hacer conmoverse a la gente con sus cuadros es lo que pretendía Van Gogh, según decía en una carta a su hermano.5

... Y Leonardo, por cierto, ¿nos quiso comunicar algo con ese sentimiento de maravillosa zozobra que evoca su Gioconda?

Algunos poetas se han sentido también muy imbuidos de esta concepción entendiendo su trabajo como simple herramienta para espolear las conciencias dormidas y despertar sentimientos de índole religiosa —evoquemos el lirismo de los místicos— o de compromiso social:

Maldigo la poesía concebida como un lujo

cultural por los neutrales

que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.

Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse

GABRIEL CELAYA

Teoría de las dotes especiales innatas

Uno de los núcleos más puros de la leyenda del artista remite al carácter congénito de sus dotes creadoras.

Kris y Kurz (1934) recogen en su libro la leyenda, repetida en diferentes versiones desde la Antigüedad clásica, del niño de origen humilde que es descubierto por un mecenas o por otro artista. Está siempre asumido el carácter innato de las dotes artísticas que se revelan desde la primera infancia y la lucha del talento por expresarse y sobrevivir en un medio adverso. La historia termina con el final feliz de reconocimiento del artista y ascenso social.

El culto a esta versión del genio se consolida también en el Renacimiento. Ahora ese «enthousiasmo» de los griegos se le concede al artista: la inspiración es la visión interior de quien está poseído por la divinidad. «Los pensamientos maravillosos y divinos aparecen sólo cuando el éxtasis complementa la obra del intelecto», dice Vasari. (Vasari, 1550, citado en Wittkower, 1963.)En esta época es cuando la acepción de «divino» para referirse al artista tiene su origen.

El divino artista, dotado desde la cuna, es el santo de una nueva religión. Es un «elegido» cuyo virtuosismo se sustenta en un conocimiento innato mucho más profundo de la naturaleza y unas dotes técnicas inalcanzables para los demás mortales.

Más o menos implícita, esta concepción se encuentra bastante extendida y en mi investigación la encontré expresada en sentencias de este tipo: «el artista nace, no se hace», «los genios salen adelante, a pesar de todo», «busco siempre la perfección en mis obras» (Romo, 1998).

Entre los escritores, algunos como Valéry o Poe se han atrevido a despreciar esta idea de la posesión «divina» que, en su versión más extendida, es la de la musa. Por cierto, también Picasso afirmaba aquello de que prefería que la musa le encontrase trabajando. Quiero mencionar aquí los testimonios de Mario Benedetti y José Saramago. El primero, de forma un tanto irónica, se queja de la consideración de escritor florero que debe conjurar en las reuniones sociales cuando le preguntan por la inspiración o por si es él quien controla a sus personajes o es al revés. Añade que cuando les sigue la corriente se siente como un idiota ante sí mismo, pero cuando rechaza el atributo de florero y dice la verdad, entonces percibe que son los demás los que le consideran idiota. (Cremades y Esteban, 2002.) Saramago, por otra parte, considera el trabajo de escritor un oficio como otro cualquiera y su concepción de la inspiración está ligada a la idea del trabajo cotidiano:

Yo, por ejemplo, soy incapaz de hacer un dibujo (...) por lo tanto no tengo vocación para ello. Tampoco estoy seguro de que tenga vocación para la escritura. Es cierto que escribo, pero eso no significa que la escritura tenga algo de irresistible para mí. (...) Es cierto que a la edad de veinticuatro años publiqué una novela y luego escribí otra que se quedó inédita. Pero luego estuve veinte años sin publicar y prácticamente sin escribir. Si existiera esa vocación que tú no puedes controlar porque te empuja, porque te lleva, yo no hubiera estado veinte años sin escribir. (Saramago, en Cremades y Esteban, 2002, pág. 326.)

Así son las teorías implícitas del mundo del arte, que tienen su origen en leyendas muy primitivas transmitidas de generación en generación pero también es cierto que algunas de ellas han recibido un refuerzo adicional de teorías psicológicas que les han dado un barniz intelectual consolidándolas, como es el caso de las teorías del trastorno psicológico y la búsqueda de sí mismo. Como dicen los Wittkower:

El psicoanálisis ha producido un nuevo tipo de personalidad artística con sus propias características distintivas [...] Para bien o para mal la psicología contribuyó de esa manera a delinear la personalidad genérica y el carácter de los artistas modernos [...] Es una mezcla de mito y realidad, de conjeturas y observaciones, de ficción y experiencia lo que definió, y aún define, la imagen del artista. (Wittkower, 1963, pág. 275 de la versión castellana.)

Aunque parezca arriesgado tenemos que decir que si la psicología profunda contribuyó a esto fue para mal. Es un flaco favor para la psicología y para los propios creadores ubicar en el insondable inconsciente la fuente de la potencia creadora, quizá con la concepción, también implícita, de que ahí está bien guardada, de que acceder al misterio de la creatividad la vulgarizará, que sacarla a la luz la volatilizará.

Mucha gente en el mundo del arte parece seguir teniendo miedo a que se haga la luz. No estoy de acuerdo con las palabras finales del libro de estos autores: «No hubo nunca ni habrá jamás una respuesta definitiva al enigma de la personalidad creativa», porque entiendo que desvelar el misterio del genio no le quita grandeza. Antes al contrario, es sustituir la pasividad en la espera de la llamada de las musas por la libertad creadora.

EL GENIO CIENTÍFICO

En un libro pionero sobre la disciplina casi neonata de la psicología de la ciencia, Tweney, Doherty y Mynatt se quejaban del abandono en que la psicología había dejado el estudio de la creatividad científica diciendo que, al igual que ha sucedido con la creación artística, ha sido considerada como inefable y ha quedado sin explorar. Esto se escribía en 1981.

Por su parte, el historiador de la física Gerald Holton no parece comprender las inhibiciones de los psicólogos para hincarle el diente al estudio del pensamiento científico y que una y otra vez las ciencias «hayan sido consideradas como una actividad al borde de lo carismático en lugar de ser vistas simplemente como una de las actividades fundamentalmente pedestres que más éxitos ha reportado a la humanidad». (Holton, 1982, pág. 13.)

Pedestre o inefable, lo cierto es que la psicología dejó durante muchos años un gran vacío en el análisis de los procesos psicológicos responsables de la creación científica. Vacío que, como ya he dicho, han intentado llenar los propios científicos con bonitos relatos introspectivos como las reflexiones autobiográficas de Poincaré (1913) en Los fundamentos de la ciencia, de Einstein (1949) en Nota autobiográfica, de Nicolle (1932), descubridor del mecanismo de trasmisión del tifus, en Biología de la invención, y el famoso libro de Hadamard (1945), ya citado, Psicología de la invención en el campo matemático. Éstos son los análisis psicológicos que se han hecho durante cincuenta años sobre el descubrimiento científico. Aunque, para no faltar a la verdad, hemos de citar aquí la obra de un psicólogo, Max Wertheimer, El pensamiento productivo, publicada en 1945, que pasó entonces casi desapercibida —no olvidemos que en la psicología oficial dominaba entonces el paradigma conductista— y que Wertheimer daba una explicación de la creatividad en términos de solución de problemas, embrión de versiones cognitivistas posteriores que veremos más adelante.

Estos científicos, «metidos a psicólogos», hicieron lo mismo que los psicoanalistas con la creatividad artística: dar al mito un barniz intelectual que le proporciona mayor consistencia. En la compilación de Brockman de 1993, un físico teórico como Richard Morris afirmaba: «Los creadores de los nuevos grandes descubrimientos científicos dependen tanto de la intuición y de sentimientos confusos como cualquier artista creativo». (Morris en J. Brockman, 1993, pág. 131.)

El científico creador es alguien que vive en una torre de marfil, aislado del mundanal ruido, dedicado a pensar. Asocial, vive obsesionado con su trabajo sin reparar en cosas más prosaicas de manera que cuando sale de su torre o laboratorio viste calcetines de colores distintos o es capaz de bañarse dos veces seguidas porque no recuerda, simplemente, que acaba de hacerlo.6 Pero esto no es malo ya que la bañera es su aliada porque en ella puede surgir la iluminación repentina, el descubrimiento, tan sorprendente para él mismo que puede salir corriendo a contar sus hallazgos sin percatarse de su desnudez, como Arquímedes. Claro que también le puede llegar la inspiración en la cama o dormitando ante el fuego y hacerle despertar repentinamente, o quizá subiendo al autobús cuando, ya harto de investigar sin éxito, se toma unas vacaciones.

Son las tres bes, según los anglosajones, en este caso: bus, bath y bed. Más o menos, en estas formas tan esotéricas y extravagantes, unos cuantos superdotados nos han ido descubriendo los misterios del Universo.7

Pero no hay problema, ellos mismos en sus relatos introspectivos nos han explicado el proceso y nos han definido la procedencia de tan afortunadas ideas. ¿De dónde vienen? ¡Del inconsciente!, claro está. Como muestra, recordemos lo que escribieron August Kekulé y Henri Poincaré para explicarnos cómo hicieron sus descubrimientos en relación con la estructura molecular del benceno y las funciones fuchsianas, respectivamente:

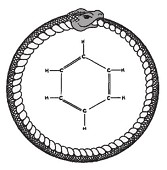

Volví mi butaca hacia el fuego y dormité. De nuevo los átomos estaban brincando ante mis ojos. Esta vez los grupos atómicos más pequeños se mantenían modestamente al fondo. El ojo de mi mente, agudizado por visiones de esta clase, podía distinguir ahora estructuras mayores de múltiples configuraciones: largas hileras algunas veces muy fuertemente unidas, enroscadas en una serpenteante imagen. Pero ¿qué era aquello? Una de las serpientes se había agarrado fuertemente de su propia cola y la figura que formaba giraba burlonamente ante mis ojos. Como cegado por el chispazo de un relámpago me desperté.(Kekulé citado en J. Gowan, 1974, pág. 83.)8

En este momento marché de Caen [...] Las peripecias del viaje me hicieron olvidar mis trabajos matemáticos; al llegar a Coutances subimos a un ómnibus para realizar no sé qué paseo; en el momento de poner el pie en el estribo me asaltó la idea, sin que ninguna de mis anteriores meditaciones pareciesen haberme preparado para ella, de que las transformaciones que había empleado para definir las funciones fuchsianas eran idénticas a las de la geometría no euclidiana. No pude comprobarlo, no tuve tiempo para ello, puesto que apenas me senté en el autobús reanudé la conversación antes comenzada, pero cuando se me ocurrió tuve inmediatamente la plena certidumbre.(Poincaré, 1908. Citado en J. Hadamard, 1945, pág. 23.)

FIGURA 1.1. El sueño de Kekulé.

Decía Robert Weisberg (1988), muy tajantemente, en su libro sobre el genio y otros mitos, que los individuos creadores que nos han referido grandes saltos de intuición estaban equivocados. ¡Al menos no dice que estuvieran engañándonos!

No hemos de sospechar engaño, pero sí confusión o quizá más sencillamente: olvido. No hay por qué dudar que el descubrimiento comporta un repentino fogonazo de comprensión donde las cosas encajan súbitamente en un nuevo orden, como un rompecabezas, y que eso pueda producirse en estados especiales de conciencia —más adelante trataremos del insight—. Pero el científico omite decir dos cosas muy importantes quizá por olvido quizá porque resulte de menor interés para el relato: que esos relámpagos o bombillas que iluminan las mejores ideas de la mente han ido precedidas de un extenso y arduo trabajo de modo que los momentos de insight constituyen sólo la punta del iceberg en el trabajo científico y, segundo, que muchos otros descubrimientos de ellos mismos o de otros colegas no han sido acompañados de «fuegos de artificio».

Los relatos introspectivos de los creadores, sean científicos, artistas, poetas, músicos, etc., hay que cogerlos con pinzas; en absoluto tirarlos a la papelera por inservibles o falsos sino utilizarlos como un material de gran valor heurístico para la psicología en cuanto pueden sugerirnos interesantes hipótesis por confirmar con otros procedimientos más exhaustivos y fiables. Así, el método cognitivo de estudio de casos fue inaugurado por Gruber (1974) con su magistral estudio sobre Darwin: Darwin sobre el hombre, y concibe la creación científica como el resultado de una vida de investigación donde los insights constituyen momentos puntuales en el trabajo de una mente que prepara el camino para ellos.

Gruber analiza los cuadernos de notas de Darwin escritos entre 1837 y 1840 a la vuelta de su viaje en el Beagle, y los considera como protocolos de solución de problemas. Precisamente con ellos, Gruber demuestra que la teoría evolucionista se fue desarrollando progresivamente y, desde luego, no vino a la mente de Darwin como una inspiración repentina al leer el ensayo de Malthus sobre la población como el mismo Darwin, confundido, diría en su autobiografía escrita en 1876, seis años antes de su muerte.

Efectivamente, Gruber ha hecho mucho por acercarnos al secreto de la creatividad científica. Precisamente su libro sobre Darwin lleva el subtítulo de Un estudio psicológico de la creatividad científica.

El trabajo de Gruber se enmarca en el contexto de los estudiosos de la ciencia que están intentando desvelar los secretos de la creación científica. Es curioso que hayan tenido que ser los filósofos de la ciencia los impulsores de esta investigación. Desde que Reichenbach en 1938 establece la distinción epistemológica entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, se considera la necesidad de estudiar, más allá de la lógica, el proceso de gestación de las teorías científicas; ese momento del «alumbramiento», en palabras de Holton (1982), que puede estar poco documentado y ni siquiera ser comprendido por el mismo autor. Los científicos y los filósofos han sido bastante poco comprensivos con este tipo de estudios, añade Holton. Lo cierto es que ese trabajo «obstétrico» corresponde a los psicólogos. Aunque algunos filósofos tan eminentes como Popper (1959) nos hayan negado un hueco a los psicólogos en esto del estudio de la ciencia, lo cierto es que más voces, como la de Kuhn (1970) y el positivista Reichenbach (1938), se han levantado a favor y hoy la psicología de la ciencia tiene un papel decisivo dentro de las disciplinas metacientíficas.9

En este marco es donde la creatividad científica ha ido desvelando sus secretos y donde el mito del genio se ha ido difuminando con trabajos de autores como Gruber, Tweney, Simon, Simonton, Feist o Gardner. Las llamadas de la musa, los sueños herméticos, el febril trabajo de esa oscura mente inconsciente que incuba, se sustituyen por cosas quizá más prosaicas pero que, a mi juicio, adornan al genio destronado con una mayor grandeza de espíritu.

Pondré el ejemplo de los esposos Curie, transcribiendo un bonito párrafo del libro de René Taton: Causalidad y accidentalidad en los descubrimientos científicos:

Pero es necesario insistir todavía en un punto, y es el tesón excepcional, la abnegación, el valor paciente que manifestaron ambos científicos en las operaciones de separación, tan delicadas y difíciles, ejecutadas en condiciones materiales muy precarias y con un instrumental muy rudimentario. Para obtener unos decigramos de cloruro de radio puro necesitaron tratar dos toneladas de pechblenda y efectuar millares de operaciones de separación y medida. Además del valor que les animaba y de la casi certeza del éxito que les permitía perseverar en sus trabajos, a menudo muy ingratos, los esposos Curie mostraron un sentido del método y del rigor científico muy agudo. (Taton, 1967, pág. 67.)

El genio creador se fija en personas como usted y como yo y su secreto es la dedicación absoluta y el esfuerzo mantenido durante muchos años en un ámbito del conocimiento humano: una vida de dedicación a un trabajo, soportado sobre una personalidad abierta, perseverante, independiente; sobre unas capacidades de «infraestructura» específicas en cada ámbito, y con la contribución muy oportuna a veces —por qué negarlo— de un poquito de suerte. Lo que hay de sobrenatural en el genio no son los relámpagos ni los sueños sino la consagración total al trabajo. «Yo no creo en las musas, pero por si acaso bajan, prefiero que me encuentren trabajando», dijo Picasso. Pero ese esfuerzo mantenido sólo puede sustentarlo una fuerte motivación, amor al trabajo.

Aun con el peligro de caer en una simplificación excesiva, así resumo, en román paladino, los conceptos psicológicos que voy a ir desgranando a lo largo de este libro para intentar una aproximación a la creatividad de acuerdo con lo que la psicología científica nos ha dado a conocer hasta hoy, sobre eso que Perkins (1981) llamó en un libro seminal «el mejor trabajo de la mente».

No nos engañemos: contra lo que pueda parecer a primera vista, una explicación científica de la creatividad constituye una promesa más que una amenaza.