El matrimonio del general Kurt von Hammerstein-Equord fue bendecido con siete hijos, cuatro niñas y tres varones. Este libro trata de él y su familia.

Un día pesado

Como todas las mañanas, el 3 de febrero de 1933 el general salió a las siete en punto de su apartamento, sito en el ala este del Bendlerblock.1Sus despachos no quedaban lejos, sólo un piso más abajo. Allí, al anochecer de ese mismo día, debía sentarse a la mesa con un hombre llamado Adolf Hitler.

¿Cuántas veces lo había visto antes? Al parecer lo había visto ya en el invierno de 1924-1925, en casa del fabricante de pianos Edwin Bechstein, viejo conocido del general. Lo cuenta su hijo Ludwig. Hitler no le había producido impresión alguna. Aquella vez lo describió como un exaltado, si bien como un exaltado hábil. La señora Helene Bechstein fue una gran admiradora de Hitler desde el principio. En la época de Múnich no sólo financió sus actividades –se hablaba de créditos y joyas–; también lo introdujo en lo que ella consideraba la buena sociedad. Helene Bechstein organizaba para él grandes cenas a fin de presentarle a amigos influyentes, y hasta le enseñó a coger el cuchillo en la mesa, cuándo y dónde se le besa la mano a una dama y cómo se lleva un frac.

Unos años después, en 1928 o 1929, Hitler se presentó en el apartamento privado del general, en la Hardenbergstrasse, no lejos de la estación Zoo, supuestamente para sondear qué pensaban de él en el Estado Mayor. Franz von Hammerstein, que en esos días tenía siete u ocho años, recuerda cómo su padre recibió al visitante: «Se sentaron a conversar en el balcón. La opinión de mi padre sobre ese hombre: Habla demasiado y muy atropelladamente. Mi padre le dio de lado. Sin embargo, Hitler se esforzó por ganarse su favor y le envió un abono gratuito a una revista nazi.»

Por deseo de Hitler, que entonces dirigía el segundo partido más poderoso de Alemania, el 12 de septiembre de 1931 tuvo lugar un tercer encuentro, esta vez en casa de un tal señor Von Eberhardt. «Hammerstein le dijo por teléfono a su amigo [y entonces ministro de Defensa] Kurt von Schleicher: “El gran hombre de Múnich quiere hablarnos.” Schleicher respondió: “Lo siento; no puedo.”» La conversación duró cuatro horas. Durante la primera, Hitler habló sin parar hasta que lo interrumpió Hammerstein con una objeción; en las otras tres intercambiaron opiniones y, según el señor Von Eberhardt, Hammerstein, a modo de conclusión, dijo: «Nos gustaría ir más despacio. Por lo demás, opinamos lo mismo.» ¿De verdad dijo eso? Si así fue, demostraría la profunda ambivalencia de esa época de crisis, un sentimiento contra el cual ni las mentes más lúcidas estaban inmunizadas.

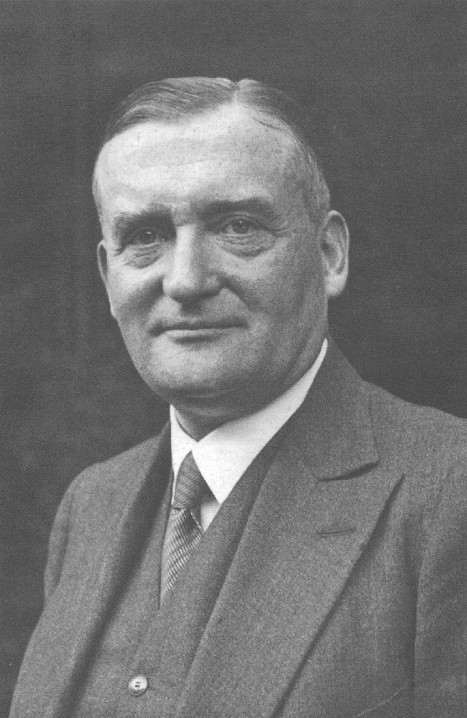

Kurt von Hammerstein, hacia 1934.

Después de esa conversación, Schleicher le preguntó a Von Eberhardt: «Dígame, ¿qué opinión le merece ese Hitler?» – «Si bien cabe desestimar buena parte de lo que dice, no se lo puede ignorar. Lo respaldan masas enormes.» – «¿Y qué hago yo con ese psicópata?», parece que repuso Schleicher, entonces general de división y uno de los políticos más influyentes del país.

No tuvo que pasar ni un año para que el «psicópata» dominase Alemania. El 3 de febrero de 1933 se presentó por primera vez ante los jefes del Reichswehr para exponer sus planes y, en lo posible, ganarlos para su causa. Esa noche el anfitrión fue el general barón Kurt von Hammerstein-Equord.

Hammerstein tenía entonces cincuenta y cuatro años, y todo daba la impresión de que había llegado a lo más alto de su carrera. En 1929, siendo aún general de división, lo habían nombrado jefe del Truppenamt, denominación creada para disimular [de 1919 a 1933] la existencia de un Estado Mayor que, oficialmente y en virtud del Tratado de Versalles, el Reichswehr no estaba autorizado a tener. Un año más tarde ascendió a general y jefe del Alto Mando, el empleo más alto del ejército alemán. Fue, en su momento, una decisión muy polémica. Los partidos de derechas se opusieron con vehemencia a ese ascenso; le reprochaban a Hammerstein no tener una mentalidad lo bastante «nacional». En el Ministerio de Defensa lo llamaban el «general rojo», probablemente porque conocía muy bien el Ejército Rojo. A Hammerstein le infundían respeto los estrechos lazos que unían a esa tropa con las masas; el Reichswehr en cambio, en lo que a política se refiere, estaba totalmente apartado de la clase trabajadora. Sin embargo, era un disparate atacar a Hammerstein por izquierdista, como hizo el Völkischer Beobachter; al fin y al cabo, en lo tocante a su actitud y aspecto, era un militar y un noble de la vieja escuela. En una reunión de comandantes celebrada en febrero de 1932, el general se expresó de un modo muy poco ambiguo: «Por ideología todos somos de derechas, pero debemos aclararnos sobre quién tiene la culpa de la ruina que es hoy nuestra política interior. Los culpables son los dirigentes de los partidos de derechas. Ellos son los causantes.»

Por tanto, y aunque tuviese una carrera salpicada de éxitos, un año después Hammerstein estaba harto de su cargo.

La carrera ejemplar de un cadete

1888 |

Escuela de Cadetes de Plön |

1893 |

Escuela Superior de Cadetes de Lichterfelde (Berlín) |

1898 |

Segundo alférez en el Tercer Regimiento de Infantería, Berlín |

1905-1907 |

En Karlsruhe |

1907 |

Academia de Guerra (Berlín) |

1909 |

Teniente |

1911 |

Departamento de movilización del Estado Mayor General |

1913 |

Capitán del Estado Mayor |

1913 |

Ayudante del subjefe del Estado Mayor |

1914 |

Jefe de compañía en Flandes |

1915 |

En el Estado Mayor del Octavo Cuerpo de Reserva |

1916 |

En el Estado Mayor General |

1917 |

Comandante |

1918 |

En el Estado Mayor de la Comandancia General |

1919 |

En el Estado Mayor del cuerpo comandado por Lüttwitz |

1919 |

En el Estado Mayor del Gruppenkommando I (Berlín) |

1920 |

Teniente coronel |

1920 |

Jefe del Estado Mayor del Gruppenkommando II (Kassel) |

1922 |

Comandante del Tercer Batallón del XII Regimiento de Infantería (Magdeburgo) |

1924 |

Jefe del Estado Mayor de la Tercera División (Berlín) |

1925 |

Coronel |

1929 |

General de división, jefe del Estado Mayor del Gruppenkommando I (Berlín) |

1929 |

Teniente general, jefe del Truppenamt |

1930 |

General de infantería, jefe del Alto Mando |

Un clan muy antiguo y una unión conforme al rango

Los barones Von Hammerstein forman una familia muy ramificada, descendiente de la más rancia nobleza de Westfalia, dividida, como da cuenta el Gotha, en dos líneas y cuatro ramas. Se establecieron hace un milenio en Renania, donde aún hoy pueden verse, cerca de Andernach, las ruinas de un burgo que lleva su nombre; posteriormente residieron en el Hannoverschen, Austria y Mecklenburgo. Entre ellos hay terratenientes, oficiales, prefectos e ingenieros de montes. Las hijas siempre se casaron conforme a su rango o se decantaron por una vida de recogidas o abadesas.

El padre del general, ingeniero de montes en Mecklenburgo-Strelitz, envió a Kurt, que, según se dice, habría preferido ser jurista o comerciar con café en Bremen, a la Escuela de Cadetes. Como tenía otros dos hijos varones, pero no fortuna, no le fue posible financiar más estudios. En esa época de vez en cuando también llamaban al joven Hammerstein del servicio de pajes de la corte imperial de Potsdam, ocupación que le divertía tan poco como la instrucción militar. Durante esos años de formación conoció a Kurt von Schleicher, luego canciller del Reich. A los veinte años recibieron sendos despachos de oficiales y, con el grado de alférez, los destinaron al Tercer Regimiento de la Guardia de a pie, una tropa de mucho prestigio de la que salieron varios generales, por desgracia también Paul von Hindenburg y su hijo Oscar.

A fin de prepararse para la Academia de Guerra, Hammerstein ingresó en el Regimiento de Artillería de Campo de Karslruhe. Después de subastar todo lo demás en el regimiento, viajó con los pocos bártulos que le quedaban en dos cestos para la ropa. La decisión tendría consecuencias importantes para el futuro general, pues si solicitó que lo trasladaran a Karslruhe, fue para reencontrarse con una joven cuyo padre, el barón Walther von Lüttwitz, era allí jefe de Estado Mayor. Se llamaba Maria, y Hammerstein, que la había conocido en Berlín en 1904, comenzó a hacer todo lo posible para casarse con ella.

Lüttwitz venía de una acomodada familia de funcionarios de la antigua nobleza de Silesia. De su esposa, una tal condesa Von Wengersky, oriunda de Hungría, se decía que tenía sangre gitana y que no se parecía en nada a la mayoría de las mujeres alemanas; entre sus antepasados estaba la legendaria bailarina Catarina Filipacci, a la que el rey de Sajonia acogió en su corte.

En la gran casa que los Lüttwitz ocupaban en Berlín no se notaba nada de tales extravagancias. En la sociedad guillermina en la que se movían se vivía «en privanza de las dos majestades». Las hijas tomaban clases de gavota y hablaban francés con soltura; además, las preparaban a conciencia para su primera temporada de baile, sobre todo a la segunda, Maria, de la que se dice que «caía muy bien y tenía muchos pretendientes». No era raro que a esos bailes asistieran hasta cien invitados. Los hombres pertenecían a las mejores familias, y a los mejores regimientos también.

Lüttwitz escribe en su diario: «Naturalmente, el alférez Kurt von Hammerstein frecuentaba nuestra casa como viejo camarada de mi regimiento. También jugaba mucho al tenis con mis dos hijas. Al principio no sospechamos que se había fijado en Mietze [Maria]. Sin embargo, poco a poco lo fuimos viendo con claridad y puesto que en nuestra opinión no había allí mucho para que un matrimonio pudiese vivir con holgura, así se lo hice saber al señor pretendiente cuando más adelante se dirigió a mí para pedirme la mano de mi hija. Exigí que desistiera de su propósito, y comprendió mis razones, pero pidió que, para no llamar la atención, le permitiera seguir viéndola en sociedad. Acepté, pero eso, como tendría que haberme imaginado entonces, tuvo como consecuencia que el galanteo siguiera adelante.»

Maria von Hammerstein recuerda: «Kurt y yo nos conocíamos desde el invierno de 1904. Me llamó la atención porque era un joven especialmente tranquilo y serio, distinto de los demás. En una fiesta de disfraces, él con traje de magiar y yo de alsaciana, bailamos bastante. En su presencia siempre me sentía muy extraña.» Volvieron a encontrarse en el club de tenis. «Cuando salíamos y me acompañaba a casa, el señor Von Hammerstein siempre me llevaba los zapatos. A la fiesta de despedida llevó cuatro botellas de champán. En noviembre nos encontramos en el Festhalle, en un bazar. Allí bailé vestida de figurilla de Sèvres, con vestido blanco y toda pintada de blanco. Intuí, no sin miedo, el futuro que me esperaba.»

Maria y Kurt von Hammerstein, fotografía de la boda, 1907.

Nada de eso entusiasmaba al señor Von Lüttwitz. En el ejército no querían familias de oficiales pobres, y mucho menos en la familia Lüttwitz. Pero Hammerstein no tenía dinero, y poco podía aportar al matrimonio aparte de una carpeta con la inscripción: «Para una contabilidad ordenada de las deudas». Sólo cuando uno de los abuelos le echó una mano al joven, el padre de Maria dejó de oponer resistencia. La familia Von Lüttwitz era estrictamente católica, mientras que Hammerstein, que, por lo demás, poco interés demostraba por la religión, estaba bautizado por el rito protestante. En esos círculos un «matrimonio mixto» se consideraba problemático. También más tarde la cuestión procuró a los padres de la pareja varios motivos de irritación, a los que Kurt puso fin con autoridad. «Además», le escribió a su mujer, «opino que los niños deben bautizarse según la religión de la madre, pues es ella la que les inculca los fundamentos de la religión. Por lo tanto, no se hable más. Por mí ya pueden hacer lo que quieran y patalear indignados. Tú no tienes que entrar en discusiones. Si alguien quiere decir algo, que se dirija a mí.»

A pesar de todos los problemas, en 1907 pudo celebrarse en Karlsruhe una boda por todo lo alto. Hay un retrato oficial. Aunque el padre de la novia se queja de haber tenido que organizar el banquete «para un pequeño círculo», el grupo de los asistentes es perfectamente representativo. Todos los invitados, entre ellos el futuro canciller Kurt von Schleicher, pertenecen a la nobleza militar; los caballeros, con uniforme de gala y luciendo todas sus medallas; las damas, suntuosos vestidos blancos y sombreros con complicados adornos.

El abuelo temible

Una foto posterior muestra al padre de Maria con uniforme de general: la mirada fría, como él, enjuto, el pelo blanco, la medalla Pour le Mérite, la mano derecha en la cadera. Von Lüttwitz lanza al observador una mirada desafiante.

En los recuerdos de su nieta Maria Therese desempeña un papel muy incómodo:

«Nos era ajeno. Representaba un mundo desaparecido, un mundo que él había intentado en vano resucitar. Su mundo era para nosotros un mundo de sombras, el lujo frío de su residencia oficial, el mismo de las fincas feudales. Casi ninguno de nosotros lo soportaba.

»Un día le encargó a un pintor que nos retratase a mis dos hermanas y a mí. Esos cuadros aún se conservan. Son tres pasteles con Butzi [Marie Luise] a la izquierda, mirando a Helga, que está sentada en el medio, y yo a la derecha. El retrato de Helga lo devolvió porque le parecía que tenía aspecto de judía. Es probable que hubiese leído el libro de Chamberlain que entonces hacía furor. [Houston Stewart Chamberlain, Grundlagen der neunzehnten Jahrhundert («Los fundamentos del siglo XIX»), publicado en 1899 y considerado un texto de importancia capital del antisemitismo alemán.]

»En casa del abuelo no había vida familiar en la que nosotros participáramos. Su hija mayor seguía viviendo con él porque le había prohibido casarse con el hombre al que quería. Nosotros, los niños, no podíamos comer con los adultos en la misma mesa; nos daban de comer en el

Walther von Lüttwitz, años veinte.

trinchero. Mi abuela se sentaba siempre en la galería del segundo piso, rodeada de glicinas. Nunca nos dejaban subir a verla porque tenía tuberculosis. Murió en Suiza en noviembre de 1918.»

Poco después tuvo lugar un drama familiar.

«Cuando en el otoño de 1919 volvimos a Berlín una vez terminadas las vacaciones de verano, estalló la revolución. El abuelo Lüttwitz seguía siendo el comandante general de Berlín. Vivía en la Hardenbergstrasse. Allí había nacido también mi hermano Ludwig, y mi madre se quedó con el pequeño en casa de su padre. Un día vino de visita el mariscal Hindenburg, para hablar con el abuelo. A mi madre, quizá movida por su ingenua ambición, se le ocurrió pedirle que fuese el padrino de mi hermano. A diferencia de mi hermana mayor, que nunca habría estado dispuesta a semejante tontería, yo, que quería congraciarme con mi madre, prometí pedirle a Hindenburg que nos hiciera ese favor. Y con un ramo de flores en la mano me acerqué a él, lo saludé con una reverencia y se lo pregunté.

»Unas semanas más tarde, cuando regresé con mi madre a casa del abuelo, la hallamos abandonada. ¿Dónde estaba el abuelo? Fuimos a buscarlo a su despacho pero no lo encontramos. Yo tenía la sensación de que detrás de cada silla acechaba alguien que nos perseguía. La casa nos parecía un lugar siniestro. No podíamos saber que el abuelo había huido y que se había refugiado en casa de sus parientes de Hungría. ¿Cómo soportó mi madre todo eso? Estaba tan apegada a su padre que él le escribió una postal, con letra diminuta, para ahorrar espacio, todos los días de su vida.»

A su manera lacónica y brusca a la vez, Lüttwitz comenta al respecto: «Después, lamentablemente, empezaron las tensiones entre Kurt Hammerstein y yo. Al terminar la guerra mi yerno se volvió un oportunista, y chocamos.» Y Smilo, cuñado de Hammerstein, dice: «Se distanciaron. Una tragedia de corte casi clásico en el reducido círculo de la familia. Mi hermana Maria sufrió mucho por culpa de ese conflicto.»

Un par de anécdotas

El siglo XVIII conoció el apogeo de una forma de expresión lacónica, hoy en desuso: la anécdota. Se sirvieron de ella autores como Chamfort, Fontenelle y Lichtenberg. Como fuente histórica la anécdota no goza precisamente de buena fama, y es una pena, pues el que se interesa por personajes y máximas debería prestarle oídos, si bien no necesariamente confiar en ella.

En sus encantadoras y nada pretenciosas memorias, Maria Therese, hija de Hammerstein, dice de su padre: «Tiene dos dedos índices enormes; le da uno a Butzi [Marie Luise] y el otro a mí y nos lleva al Südwestkorso, a ver los caballos que traen desde el cuartel de Moabit; nos pone un terrón de azúcar en la mano y nos enseña a apretar con fuerza el pulgar contra el índice para que el caballo no nos lo quite de una dentellada. Es la única enseñanza de mi padre, de los años anteriores a 1914, que hoy todavía recuerdo» (1913).

«Mis padres corren alrededor de la mesa redonda del desayuno, bajo la que me he escondido. Ella tiene en la mano el periódico de la mañana y papá la persigue porque quiere quitárselo. Me pareció muy raro. Aunque sólo tenía cuatro años, supe que no podía tratarse de buenas noticias. El periódico anunciaba la movilización» (1914).

«Una mañana, mi padre se asoma a la puerta de nuestro dormitorio, todavía a oscuras. Lleva puesto el casco con el gran penacho blanco porque se marcha de Berlín; se va al cuartel general en el tren especial del emperador. Entonces era capitán del Estado Mayor General» (1914).

Helga, la hermana menor de Maria Therese, cuenta una historia un poco menos idílica: «En el gran comedor con las sillas tapizadas de damasco verde, rescatadas de algún castillo, y una mesa muy tosca que no necesariamente hacía juego, Papus, muy enfadado con nosotras (Butzi y yo), ya no recuerdo por qué, nos pega con el látigo de montar. Fue la única vez que nos pegaron; no muy fuerte» (1921).

Otra vez Maria Therese: «Mi padre había alquilado una casa en Steinhorst, cerca de Celle, para que pasáramos todo un verano. Pero resultó que una parte de la casa la ocupaba una familia que no quería irse. Se atrincheraron. No querían dejar libre la cocina y defendían la casa con armas. Mi padre entró en el comedor, también arma en mano. Fue la única vez que lo vi en una situación parecida a la guerra civil, y además en su propia casa. Tuvo que entablar una negociación muy larga y fastidiosa para convencer a la familia de que se marchase. Y él había alquilado la casa expresamente para no tener que cargar con su familia numerosa en el Berlín de esos años» (1921).

«Ha llegado un camión de mudanzas. Me acerco corriendo y ayudo a los hombres que entran las sillas del comedor. Después oigo que Papus dice de mí: “De buen corazón, pero tonta.” Debió de darle pena no verme correr con los otros al jardín nuevo. A él, el último grand seigneur, el impulso de no hacerse servir le era ajeno» (1924).

«Nos lleva de Berlín a Stechlinsee. Nos enseña el distrito forestal de su padre, que está muy cerca. Conoce cada árbol y nos dice los nombres: olmos, alisos, fresnos... Se toma en serio el bosque. Después trae unas piraguas desmontables y viene a remar con nosotros. Es feliz en el campo, en el que pasó su infancia, y nosotros también lo somos» (años veinte).

«Sólo lo oíamos hablar cuando venían visitas. Siempre nos dejaba sentarnos con él y oír la conversación. Yo admiraba sus conocimientos, pero, llegado el caso, tomaba partido por mamá. Una vez vino a mi habitación, que estaba en el entresuelo, a disculparse porque en el Tiergarten se había puesto furioso por algo y me llevé un par de bastonazos. Durante la larga separación que significó la Gran Guerra, y también después, ni él ni mamá aprendieron a adaptarse entre ellos. De ahí también, quizá, que en la mesa mi padre nunca dijera nada» (1926).

«Quería una Europa unida y era amigo del conde Coudenhove-Kalergi. Decía que, de haber una Segunda Guerra Mundial, Alemania terminaría dividida. “Vendrá el comunismo, pero yo intentaré impedir su llegada todo el tiempo que sea posible”» (1929).

Cuenta su yerno Joachim Paasche:

«No le era ajeno cierto apego por el lujo. Le gustaban su coñac y un buen cigarro. A la mesa familiar de la Bendlerstrasse se sentaba sin decir una palabra, y sin pestañear. Pero no podía más que reír al ver que yo no me daba cuenta de que servían caza y creía que era carne de vaca. Lo oí tratar al criado con el imperativo de tiempos de Federico que hasta ese día yo nunca había oído» (1931).

«Sus siete hijos eran conocidos por su impetuosidad y su carácter rebelde, y él tampoco se parecía en nada al alemán típico, trabajador y concienzudo. Le gustaba la gente; solía dejar de trabajar para irse de caza» (1931).

«Su autoironía, cuando aumentó el antisemitismo: “Ojalá nos libremos pronto de ese Hitler; así podré volver a echar pestes de los judíos.” Entonces uno todavía se podía permitir comentarios como ése» (1931).

Margarethe von Oven, secretaria del general, luego condesa Von Hardenberg, recuerda:

«Cuando la mañana siguiente al incendio del Reichstag llegué al despacho, me recibió con estas palabras: “¡Ellos mismos le prendieron fuego, por supuesto!” Me horroricé al oírlo, y al principio no le creí; estaba impresionada por el día de Potsdam y la jura de Hitler. Su respuesta fue un jarro de agua fría: “Entonces, ¿usted también ha caído en la trampa?” Él y su madre fueron los únicos que no se dejaron engañar con falsas promesas» (1933).

Y Maria Therese cuenta:

«Mi padre sólo me besó dos veces en toda mi vida. Una vez en el pasillo, cuando vino a casa de permiso durante la Primera Guerra Mundial; la segunda, cuando me despedí de él en 1933 antes de emigrar a Japón.»

Conversación póstuma con Kurt von Hammerstein (I)

H.: ¿Quería hablar conmigo?

E.: Sí, si tiene un momento.

H.: Tiempo tengo bastante. Pero ¿de qué se trata?

E.: Señor general, he tropezado con su nombre por todas partes, en Berlín, en Moscú, en Canadá... Su familia...

H.: Mi familia no le interesa a nadie.

E.: Pero sí la historia, señor Von Hammerstein, en la que usted desempeñó un papel importante.

H.: ¿De verdad lo cree? Dos, tres años, quizá; después se acabó. ¿Es historiador?

E.: No.

H.: ¿Periodista?

E.: Soy escritor.

H.: Ajá. Me temo que de literatura no entiendo nada. En casa de mis padres no se leían novelas. Y en lo que a mí respecta..., bueno, sí, Fontane, un poco, y cuando estuve en el hospital, Guerra y paz. Eso fue todo.

E.: Estoy escribiendo un libro sobre usted.

H.: ¿Es necesario?

E.: Sí. Espero que no tenga nada en contra.

H.: Mi profesor de latín siempre decía que los poetas mienten.

E.: No es ésa mi intención. Al contrario, lo que quiero es saber exactamente cómo fueron las cosas. En la medida en que sea posible, se entiende. Por eso estoy aquí. Además, hoy es su cumpleaños. Me he tomado la libertad de traerle una caja de habanos. Sé que tiene debilidad por los buenos cigarros.

H. (riendo): Vaya, quiere sobornarme. Muchas gracias. No digo que no. Venga, pase. Como ve, mi escritorio está vacío; ya no tengo secretos que esconder. ¿Qué quiere saber?

E.: Quizá pueda contarme algo sobre su suegro, el señor Von Lüttwitz.

H.: Mi suegro era básicamente un hombre falto de imaginación y, en lo político, un caso desesperado. De eso me di cuenta en cuanto lo conocí.

E.: En Berlín, en 1904.

H.: Exacto. Y después, en la guerra, durante mi época en el Estado Mayor. Él era mi superior, naturalmente.

E.: Tuvo con él ciertas dificultades, ¿verdad?

H.: Sí, puede decirse que así fue. En diciembre de 1918 –él ya era comandante de Berlín– ya se había excedido demasiado.

E.: La revolución.

H.: Si quiere llamar así a ese jaleo. Ya puede imaginarse que a mí no me gustaban nada los espartaquistas, pero los Freikorps que andaban por ahí haciendo lo que se les antojaba eran aún peores, y el viejo había pactado con ellos.

E.: Su suegro aplastó la revuelta. ¿Es cierto que sus tropas participaron en la muerte de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht? Su hija Maria Therese recuerda que usted irrumpió en el comedor y exclamó: «Los soldados han arrastrado a una mujer pelirroja por los pelos y la han arrojado al Landwehrkanal.»

H.: Es posible. Lo cierto es que entonces yo era primer oficial del Estado Mayor del Gruppenkommando de Berlín y Lüttwitz era mi jefe. Su tropa preferida era la Brigada Ehrhardt, de la marina, unos desastrados, y tiene el crimen en su conciencia.

E.: En aquellos días el ministro de Defensa del Reich era Gustav Noske, de quien procede un dicho tristemente célebre: «Alguien tiene que ser el perro sanguinario.»

H.: Sí, a los comunistas les gustaba mucho citarlo. Querían instaurar repúblicas según el modelo soviético, y eso habría significado la guerra civil. Para mí y para mis amigos, era algo que, naturalmente, no venía al caso.

E.: Eran «los tres comandantes».

H.: ¿Cómo ha conocido esa expresión?

E.: Brüning la utiliza en sus memorias.

H.: ¿En serio? Sin duda se refiere a Kurt von Schleicher y Bodo von Harbou, a los que yo conocía de la Academia de Guerra y de la Primera Guerra Mundial.

E.: Brüning ha escrito esto sobre usted: «En la primera mitad de 1919, los tres comandantes, que, como amigos, estaban continuamente en contacto, tenían una gran influencia, por no decir decisiva, en todas las cuestiones importantes relacionadas con asuntos militares.» Lo dice como un gran elogio. Usted habría evitado el caos.

H.: No, en eso creo que exagera un poco.

E.: Un año después, Noske, tal como preveía el Tratado de Versalles, quiso finalmente disolver los Freikorps, que hacían con él lo que les venía en gana. A su suegro no le gustó.

H.: Por supuesto que no. Se negó. Después el ministro lo licenció; mejor dicho, lo puso de patitas en la calle. Y el viejo quiso dar un golpe. Fue el 12 de marzo de 1920. Aún recuerdo perfectamente que ordenó a la Brigada Ehrhardt que entrase en la capital y derrocara al gobierno. Y quería a toda costa que yo colaborase.

E.: ¡Una situación difícil para usted!

H.: ¿Por qué lo dice?

E.: Usted se negó.

H.: Por descontado. ¡La operación de un descerebrado!

E.: Por lo visto, usted hizo todo lo posible para disuadirlo.

H.: Fue inútil.

E.: Su amigo Schleicher, entonces un hombre importante en el Ministerio de Defensa, le advirtió de las consecuencias que podía tener su desobediencia. «Piénsatelo bien. Tienes cinco hijos.» Según parece, usted le respondió: «Que vayan a mendigar si tienen hambre.»

H.: ¿Quién dice eso?

E.: Su hijo Kunrat.

H.: Es posible.

E.: Al final su suegro ordenó incluso que lo arrestasen.

H.: Tres o cuatro horas nada más; después mis hombres me sacaron.

E.: ¿Y qué pasó después?

H.: Mi suegro puso a un hombre de paja, un tal Kapp. Un burócrata insignificante, un gordo con monóculo y cuello duro que se arrimó a Ludendorff, que, por cierto, también era un fracasado.

E.: Así y todo, Lüttwitz tomó Berlín con su Freikorps.

H.: Fue una insurrección.

E.: El canciller y el gabinete huyeron.

H.: Bauer, se llamaba. Tampoco una lumbrera.

E.: Después Wolfgang Kapp se erigió en canciller del Reich.

H.: No tenía nada que decir. Lüttwitz se había hecho con el mando del Reichswehr y quería montar un gobierno militar. La tropa no lo siguió, por supuesto, y la población civil mucho menos. Se organizó una huelga general.

E.: Pero hubo dos mil muertos.

H.: Una indecencia. Terminó a los cuatro días. ¡Alta traición! Cincuenta mil marcos de recompensa ofrecieron por su captura. Y eso lo hizo sentirse orgulloso. No fue fácil para Maria. Kapp, ese pobre diablo, se marchó a Suecia, y mi suegro se esfumó. Primero fue a Breslau; después, con el pasaporte de un pariente, a Eslovaquia. Se hizo pasar por un tal Von Lorenz. De ahí, en un coche de caballos, pasó la frontera y entró en Hungría. Un aduanero quiso detenerlo porque el pasaporte le pareció sospechoso. ¡Al galope! Y desapareció. Se refugió en una casa en la que encontró a una prima de mi difunta suegra, con la que no tardó nada en casarse. Dios sabe cómo consiguió después documentación auténtica. Con esos papeles volvió a Alemania y se escondió en casa de un cura, en el Eulengebirge. Un día aparecieron quince hombres de la policía criminal. «¿Dónde está el general?» – «No lo sé.» – «La cama todavía está caliente.» Es probable que no tuvieran ningunas ganas de encontrarlo. Pero ¿por qué le cuento todo esto?

E.: Siga, siga.

H.: Naturalmente, la amnistía llegó tres semanas después, vaya si llegó. Acababan de elegir a Hindenburg presidente del Reich y él se ocupó de decretarla. Mi suegro llegó a tener la desfachatez de reclamar la pensión con carácter retroactivo. ¿Sabe qué pasó? Se la concedieron. Eso fue demasiado; con todo, lo condenaron en firme, por traidor. Durante un tiempo mantuvo la boca cerrada, hasta 1931, cuando volvió a olerse otra oportunidad. El frente de Harzburg le vino como anillo al dedo, y en el treinta y tres felicitó a los nazis cuando subieron al poder.

E.: No me sorprende. Tampoco soportaba a los judíos.

H.: En eso no era el único; en el ejército era algo absolutamente normal. ¡Tendría que haber oído los chistes que contaban mis camaradas del regimiento! Pero nadie se espantaba. Los franceses y los ingleses eran exactamente iguales. No era fanatismo, sino más bien una mala costumbre. Sólo se dieron cuenta cuando ya era demasiado tarde.

E.: Hay quien no aprende nunca.

H.: ¡Y que lo diga! Pero no conoce bien al viejo Lüttwitz. En 1934, después de la noche de los cuchillos largos, casi toda la vieja guardia comprendió de lo que era capaz ese Hitler. Y Lüttwitz y yo volvimos a salir a cazar juntos, como en los viejos tiempos. Es probable que eso usted no lo entienda.

E.: Quizá no del todo, pero me esfuerzo. ¿Puedo, a pesar de ello, hacerle una pregunta más?

H.: Adelante.

E.: ¿En qué estado de ánimo, trece años más tarde, el 3 de febrero de 1933, esperó a su invitado en el Bendlerblock?

H.: ¿Me pregunta de qué humor estaba hace más de setenta años? Es probable que tuviera ganas de vomitar.

Primera glosa.

Los horrores de la República de Weimar

Deberíamos dar gracias por no haber estado ahí.

La República de Weimar fue, desde el principio, un mal parto, y no es ésta la opinión pedante y sabionda propia del que contempla el pasado. Así la había descrito ya Ernst Troeltsch en sus Spectator-Briefen de 1918-1922, y no fue el único. Un vistazo a las primeras novelas y reportajes de Joseph Roth debería convencer a cualquiera que aún albergara dudas. No se trató únicamente de que las viejas élites no estuvieran preparadas para entenderse con la República. Muchos de los que volvieron a casa después de perder la guerra no querían abandonar la «lucha entendida como vivencia interior», pensaban en la revancha e inventaron la «leyenda de la puñalada». Después, durante una década, se dijo: «Y, sin embargo, habéis vencido.» La justicia y la policía se aferraban a sus normas y costumbres guillerminas. En las universidades primaban el autoritarismo y los sentimientos antiparlamentarios y antisemitas. Más de una vez esa atmósfera de irritación se descargó en planes de golpes y revueltas de diletantes.

Del lado de las izquierdas el panorama no era mucho mejor. También la izquierda tenía en baja estima a la democracia y sus cuadros planeaban sublevarse.

La miseria económica contribuyó a la inestabilidad de la sociedad alemana. Las deudas de guerra y las indemnizaciones eran una carga onerosa para el presupuesto de la República. La inflación arruinó a la clase media y a la pequeña burguesía. A eso se añadía la corrupción endémica, que llegaba hasta los más altos cargos estatales y de los partidos y tuvo consecuencias políticas directas. La caída de Hindenburg, presidente del Reich, es un ejemplo notorio. El único respiro económico que permitió pensar en una recuperación duró cuatro años enteros, de 1924 a 1928. Después, la crisis económica mundial le puso un brutal punto final. El descalabro económico y el consiguiente desempleo masivo exasperaron a los asalariados y produjeron un miedo generalizado al desclasamiento.

Además, hubo momentos en que las cargas de la política exterior adquirieron una dimensión insoportable. El Tratado de Versalles, muy alejado de una paz inteligente como la que concibieron los británicos y los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial, produjo en los alemanes un resentimiento nada fácil de aplacar. La ocupación de la cuenca del Ruhr, el separatismo y los conflictos étnicos favorecieron y agudizaron las actitudes chovinistas. Los vecinos directos, en particular los franceses y los polacos, hicieron todo lo posible para desmoralizar aún más a los alemanes, y también la Unión Soviética intentó desestabilizar a la República lo mejor que pudo.

En una palabra, el país se encontraba en una situación de guerra civil latente que no se dirimiría sólo con medios políticos, sino que iba adquiriendo formas cada vez más violentas. Del levantamiento de los espartaquistas a las agresiones y asesinatos políticos de los Freikorps y del «Reichswehr negro», de las revueltas de marzo en el centro de Alemania al desfile de los nacionalsocialistas ante el Feldherrnhalle de Múnich, de las luchas obreras de Hamburgo y Viena al «mayo sangriento» de Berlín, la democracia se vio una y otra vez atenazada por militantes de ambos bandos.

Hoy en día la definición de «tiempo del sistema» no tiene connotaciones políticas: «Tiempo que en un ordenador facilita el reloj interno y hora transmitida al programa por el sistema operativo.» Pero en los años veinte y treinta del siglo XX la definición era otra. El «sistema» era un concepto bélico acuñado en la época de Weimar (y que experimentó un singular renacimiento en 1968), y lo blandían, contra la República, la derecha y la izquierda, Goebbels y Thälmann.

Revista del aparato militar del KPD, 1923-1925.

En 1932 y 1933, la desunión social, no sólo en Alemania, sino también en Austria, adoptó formas casi libanesas. Las milicias –SA, Roter Frontkämpferbund, Stahlhelm, Hammerschaften, Reichsbanner, Schutzbund y Heimwehrse enfrentaban en las calles, y la agonía de la República de Weimar llegó a un punto crítico.

Es incomprensible que las generaciones posteriores pudieran alguna vez tragarse la mentira de los «dorados años veinte», y no se puede disculpar por ignorancia ni explicar por falta de imaginación histórica. Ese precario mito se nutre más bien de una mezcla de envidia, admiración y gusto por lo kitsch: envidia de la vitalidad y admiración a los logros de una generación de grandes talentos, pero también nostalgia barata. Vemos la representación número mil de La ópera de tres peniques; nos asombramos por los precios que alcanzaban los cuadros de Beckmann, Schwitters y Schad en las subastas; nos entusiasmamos con las réplicas de muebles de la Bauhaus y nos deleitamos con películas como Cabaret, que muestran un Berlín histérico, polimorfo perverso y «malvado». Un poco de decadencia, una pizca de riesgo y una elevada dosis de vanguardia descargan un agradable chaparrón sobre la espalda de los habitantes del Estado del bienestar.

Ese brote de cultura sumamente minoritaria hace olvidar el pantano en que germinó, pues el mundo intelectual y artístico de los años veinte no fue ni mucho menos inmune al estado de agitación que presagiaba una guerra civil. Escritores y filósofos como Heidegger, Carl Schmitt o Ernst Jünger, pero también Brecht, Horkheimer y Korsch, opusieron a la cobardía de la clase política el apasionamiento de su determinación, aunque «determinados a qué» era algo que para ellos venía sólo en segundo lugar. También sus simpatizantes, tanto de izquierdas como de derechas, se deleitaban en la actitud del intransigente.

Los políticos mediocres no pudieron acompañarlos. Se los veía pálidos y perdidos. Les faltaban por completo la capacidad, los miedos, los resentimientos, el entusiasmo y la energía destructiva necesarios para movilizar a las masas. También por ese motivo todos, sin excepción, subestimaron a Hitler, que en ese terreno no tenía rival. Al final, a la clase política no le quedó mucho más que hacer que dar bordadas entre el pánico y la parálisis.

La sensación de impotencia indujo a la mayoría a iniciar la huida hacia lo extremo. La gente sólo creía encontrar protección y seguridad en organizaciones como el Partido Comunista de Alemania (KPD), el Partido Nacionalsocialista Alemán del Trabajo (NSDAP), el Reichsbund o las SA. Las masas oscilaban entre la izquierda y la derecha, y la fluctuación entre esos dos polos adquirió formas epidémicas. Por miedo al aislamiento, la gente buscó lo colectivo, se refugió en la «comunidad del pueblo» o en el comunismo soviético. Paradójicamente, esa huida terminó en la soledad absoluta: en el exilio, en las purgas, en el gulag o en la expulsión.

Conversación póstuma con Kurt von Schleicher

E.: Gracias por recibirme, general.

S.: Por mí, puede ahorrarse lo de general. Eso ya no cuenta. ¿Qué quiere saber?

E.: No escribió usted memorias.

S.: Adivine por qué; le doy tres oportunidades. Un muerto ya no escribe memorias.

E.: Pero puede hablar sin tapujos.

S.: Cierto.

E.: Se trata de su amigo Kurt von Hammerstein.

S.: Ah. ¿Lo conoció?

E.: No. Le sobrevivió a usted nueve años.

S.: Cuénteme.

E.: Hammerstein sabía que había fracasado, pero nunca se resignó, y mucho menos colaboró.

S.: Típico de él. Sí, puede decirse que éramos amigos. Desde tiempos inmemoriales. Yo fui cadete en Lichterfelde, como él, y después alférez en el Tercer Regimiento de la Guardia. Luego vinieron la Academia de Guerra, el Estado Mayor General, etcétera. Hicimos prácticamente la misma carrera. Y ahí se conoce uno. En Hammerstein se podía confiar, era un hombre sensato, muy inteligente y, sobre todo, buena persona.

E.: Cosa que de usted no puede decirse sin reservas.

S. (ríe): Sí, si usted quiere, Hammerstein y yo siempre interpretamos papeles complementarios. Un equipo bastante ideal.

E.: Al final de la Primera Guerra Mundial a usted lo trasladaron al Ministerio de Defensa y asumió el mando de la rama política del Truppenamt, un puesto de mucha influencia, mientras Hammerstein se iba con Lüttwitz.

S.: Con ese torpe que tenía por suegro, sí. Yo me quedé en el ministerio.

E.: Donde, al parecer, ascendió bastante rápido.

S.: Aparte de mí, no había allí nadie de fiar.

E.: En 1929 ya era general de división y secretario de Estado en funciones.

S.: Sí, bueno, pero Hammerstein tampoco se quedó corto. Ese mismo año también lo ascendieron a jefe del Truppenamt y al año siguiente lo hicieron jefe del Alto Mando. Yo me ocupé de que así fuera.

E.: ¿Usted?

S.: Se hace lo que se puede.

E.: Nunca se anduvo con miramientos en esas cosas.

S.: ¿Cómo dice?

E.: Camarillas, nepotismo, protegidos.

S.: ¡Qué diablos! Hammerstein era el hombre indicado y punto. La mayoría de los viejos camaradas de guerra eran inservibles. No podían conformarse con la República, y en realidad lo que más les hubiera gustado habría sido dar un golpe. Y los jóvenes estaban verdes, eran torpes y rezumaban odio. Sólo diré una cosa: ¡Versalles! Ninguna posibilidad de ascender. No, lo que se requería era una mente fría, alguien con experiencia en el Estado Mayor, ¡no un aficionado ni un aventurero! Y si el hombre apropiado era un amigo..., ¡pues tanto mejor!

E.: A pesar de ello, ni la izquierda ni la derecha nacional se dieron por satisfechas con esa decisión.

S.: ¿Cree que eso me preocupó? Hay que dejar que los perros ladren.

E.: Pero su reputación póstuma, señor Von Schleicher... Su actuación da mucho que hablar.

S.: No me sorprende. ¿Qué más dice la gente de mí, si se puede saber?

E.: Se dice que fue un virtuoso del juego político. «General de despacho. Imprudencia infantil. Vida social de soltero movida y exquisita. Y muy listo, muy hábil. Nada lo frenaba.»

S.: ¿Quién dice eso?

E.: Blomberg. Su sucesor como ministro de Defensa.

Erwin Planck, hacia 1932.

S.: Un envidioso. Mi gente pensaba de manera totalmente distinta.

E.: ¿Quiénes?

S.: Hammerstein, por ejemplo. Pero también Eugen Ott. Creo que fue él quien dijo que yo era «un buen camarada de corazón bondadoso que muchas veces escondía bajo el sarcasmo». Y no fue el único. Junto a él estaban Ferdinand von Bredow, mi hombre para el servicio de contraespionaje, y, naturalmente, Erwin Planck, secretario de Estado en la Cancillería del Reich, mi principal colaborador. En ellos podía confiar. Y ellos en mí.

E.: Al parecer, no puede decirse lo mismo de casi todos los demás. Que fue usted un oportunista, poco formal, desleal, eso es lo que oigo decir una y otra vez; que movía los hilos entre bastidores y rehuía la luz de la opinión pública. «Ronda un cazador de hombres. Sus ojos son dos chispas irónicas. Un velo verdoso parece cubrirle el iris. También alrededor de la boca se ha cincelado un toque de determinación que en absoluto es inofensivo», dice un ex jefe de las SA que después de la masacre de junio de 1934 huyó del Führer. Es probable que antes negociara con usted. «Para ser un caudillo de hombres», parece que le aconsejó usted, «no sirve el escepticismo barato, sino cierto cinismo.»

S.: No me sorprende. Pero es muy amable de su parte contarme todas esas cosas. ¡Ha pasado tanto tiempo! Jamás habría pensado que la posteridad se preocuparía por esas viejas historias. ¡Siga, siga, cuénteme más cosas!

E.: También hay observadores bienintencionados que no dejan de tener sus reservas contra usted, señor Von Schleicher. «Astuto y muy vivaz, impulsivo a veces», leo en Brüning.

S.: Ajá.

E.: No obstante, reconoce que su profesión le marcó a usted: sus contactos ininterrumpidos con los servicios secretos, el impulso de disimular y esas cosas. Pero más que nada se explayó sobre su amistad con Hammerstein y, a mi entender, lo hizo de un modo muy inteligente.

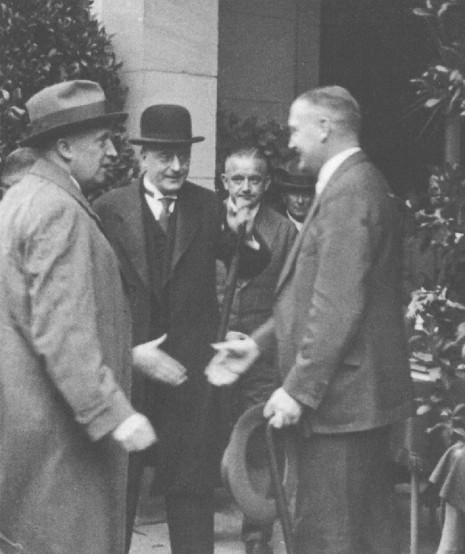

Kurt von Schleicher, Heinrich Brüning y Kurt von Hammerstein en Wildbad, 1930.

S.: ¿Qué dijo?

E.: «Schleicher era, por temperamento, el polo opuesto de Hammerstein. De ahí que –como tan a menudo ocurre en la vida– se entendieran tan bien. Hammerstein tenía inclinación a la política siempre que ésta se limitara a las tácticas de partido. En ese punto confiaba en Schleicher, que en política se movía como pez en el agua, aunque más de una vez él tenía que reconducirlo a un camino claro y sereno. Hammerstein lo analizaba todo por vías sencillas y claras a las que se atenía como corresponde a un buen militar del Estado Mayor. Schleicher era muy sensible, tenía una imaginación muy voluble, era fácilmente vulnerable y también fácilmente influenciable. Por eso no solía hacer movimientos previsibles. Se olía todos los peligros y los padecía en silencio. Hacia fuera, en particular frente al cuerpo de oficiales, lo escondía todo detrás de un cinismo para la galería. Necesitaba rodearse de personas de carácter tranquilo, claro, estable, como el de Hammerstein, en quien podía confiar.»

S.: No está mal. No habría esperado nada así del señor Brüning.

E.: Bueno, usted también tuvo algo que ver en la caída de Brüning. Y antes hizo que le quitaran de en medio a otro canciller, el cabal Hermann Müller, por no hablar de su padrino y superior, el ministro de Defensa Groener, que lo consideraba su «cardenal in politicis», cosa que tal vez fue un error, pues al final lo destituyó también a él.

S.: ¿Tan poderoso fui? Me convierte usted en el Maquiavelo más puro.

Kurt von Schleicher con Franz von Papen, 1932.

E.: Lo he sacado todo de los archivos. En el lugar de Groener colocó a su propio candidato, el señor Von Papen, y todo eso lo hizo a cubierto. «¿Quién confía en usted ahora?», le escribió Groener. «Casi nadie. Hay que terminar con esa manía de poner orden a latigazos. Eso también lo sabe hacer Hitler. Para eso a usted no lo necesitamos.»

S.: No me venga ahora con su Hitler.

E.: No es mi Hitler.

S.: No lo conocí personalmente hasta 1931.

E.: Entonces dijo que Hitler era «un hombre interesante con extraordinarias dotes para la oratoria. En sus planes se eleva a esferas muy altas. Es entonces cuando hay que cogerlo por los faldones y hacerlo bajar al suelo de la realidad». Después, por desgracia, el suelo de los hechos reales no resultó ser muy firme.

S.: ¿Quién podía saberlo entonces?

E.: En eso tiene razón. Hay un poema de Gottfried Benn, no sé si lo conoce: «Se dice fácil: política errónea. / ¿Errónea cuándo? ¿Hoy? ¿Después de diez años? ¿Después de un siglo?» En su caso no hubo de pasar tanto tiempo, señor Von Schleicher; bastó apenas un año para refutar sus afirmaciones. En 1932 estaba convencido de que tenía mucha influencia sobre Hitler, e incluso de que Hitler era un apasionado admirador suyo y no haría nada contra usted ni contra el Reichswehr.

S.: ¿Y?

E.: Así lo ha atestiguado su amigo y colaborador Erwin Planck, el hijo del físico. Y en agosto de ese año parece que usted llegó a intervenir ante Hindenburg en favor de la cancillería de Hitler.

S.: Sólo lo propuse para impedir que siguiera maniobrando. Y durante un tiempo lo conseguí.

E.: Y después venía Von Papen. Se lo propuso al señor Hindenburg en junio de 1932, a espaldas de Brüning. Otros afirman que habría querido reinstaurar la monarquía. ¿O sólo se trató de una de sus bromas?

S.: Mucho ruido para nada.

E.: De todos modos, es increíble lo que llegó a tramar desde su modesto puesto de secretario de Estado. Me pregunto cómo pudo ejercer tanta influencia. Reconozca que, en el fondo, Papen sólo era su hombre de paja.

S.: ¡Un lechuguino vanidoso! No tardé nada en arrepentirme de haberlo propuesto como candidato.

E.: ¿Por qué no tomó usted mismo el poder?

S.: Nunca quise estar en primer plano. Sepa que, en el fondo, siempre trabajé conspirando. De defensa yo sabía mucho, y eso en política me fue muy útil. Los asuntos espinosos nunca hay que ponerlos por escrito. ¡No lo olvide!

E.: Así y todo, al final salió de las sombras, se quitó de encima a Papen y llegó a canciller.

S.: Pero eso duró sólo unas semanas.

E.: Fue el primer y único canciller que no leyó su declaración gubernamental en el Reichstag, sino por radio.

S.: Es verdad. Pero en esos días el Reichstag ya no tenía mucho que decir. Tampoco podría haberme apoyado. Hindenburg me había anunciado su disolución. Y entonces yo tendría que haber seguido gobernando sin mayoría parlamentaria. Pero al final me dejó caer. A mis espaldas se había puesto de acuerdo con Papen, ese cero a la izquierda. El 22 de enero yo ya no tenía nada que hacer, y el 28 dimití.

E.: Creo que Hammerstein no quiso saber nada de todas sus complicadas maniobras. No le gustaba nada verse mezclado en intrigas políticas como ésas. «Durante los cincuenta y seis días que duró el gobierno del canciller Von Schleicher no tuve, en cuanto jefe del Alto Mando del ejército, que ocuparme de ningún asunto político.»

Kurt von Schleicher durante un discurso radiofónico, 1932.

S.: ¿Hammerstein dijo eso? ¿De palabra?

E.: Me resulta conmovedor, señor Schleicher, ver hasta qué punto confiaba Hammerstein en usted. Groener, el ministro de Defensa, el que lo protegió y al que mal le retribuyó el favor, solía decir: «Hammerstein, el soldado apolítico, sigue a su amigo Schleicher como un perro de caza bien atado.»

S.: Sandeces. Tenía un carácter fuerte y sabía exactamente lo que quería. Sin embargo, es cierto que lo liberé también de mis actividades. Ahórrame tus pretextos, solía decir. Pero eso, naturalmente, ya no fue posible en los últimos años de la República.

E.: Hammerstein siempre renegaba de los políticos. No servía para mover los hilos entre bastidores.

S.: No. Hammerstein era el polo opuesto del intrigante clásico. No como yo... ¿A eso se refiere?

E.: Eso no puedo juzgarlo. Sólo repito lo que dicen los historiadores. Usted intentó durante años enfrentar entre sí a las fuerzas destructivas que estaban en movimiento. Pensaba que podía «involucrar» a Hitler y su gente –así lo dijo entonces– y domesticarlos dejándolos llegar al Gobierno. ¡Son palabras suyas!

S.: ¿Acaso le divierte insistir en ese punto? Sí, creí que podía conseguir que los nazis perdieran terreno por el camino parlamentario. Pero sólo se los podría haber alejado por la fuerza, y para eso me faltaron arrestos.

E.: ¿Y quizá también convicción?

S.: ¡Qué fácil es hablar, querido amigo! Intenté salvar lo que se podía salvar. ¡Una partida perdida de antemano! En realidad, Alemania era ingobernable desde 1930.

E.: ¿Es cierto que a finales de enero usted, sin que Hammerstein lo supiera, negoció con Hindenburg?

S.: Eso es absurdo.

E.: También antes del famoso discurso de Hitler en casa de Hammerstein su destitución fue una cuestión ya decidida.

S.: Ay, Brüning...

E.: Su amigo no podía sospechar lo que ocurría en segundo plano.

S.: Sospechar quizá sí, pero nunca me reprochó mi conducta. A diferencia de mí, era un hombre magnánimo.

Segunda glosa.

Una maraña de maniobras e intrigas

Los historiadores han investigado exhaustivamente cómo se llegó a la caída de la República de Weimar y han seguido los acontecimientos día a día, hora a hora incluso. Los archivos y las actas han sido examinados; los discursos, reproducidos por escrito; valorados e interpretados los diarios y las memorias, y las cartas, descifradas. Pese a ello, e incluso quizá a causa de ello, el que no sea un experto cuanto más ahonde en las fuentes menos entenderá. Es una lectura desalentadora. Tiene uno la impresión de perderse en un matorral impenetrable de rumores, historias de pasillo, intrigas y maniobras. Contradicciones por todas partes, versiones distintas, subterfugios y mentiras propagandísticas. Es posible que lo mismo pueda decirse de la mayoría de los puntos de inflexión imprevistos de la historia.

Sin embargo, rara vez como en este caso llama tanto la atención el desvalimiento de la clase política. Incomprensiblemente débil y desbordada, indecisa y oscilando entre la histeria, la ilusión y el pánico, todos parecen atrapados por el presidente del Reich, el viejo Hindenburg, entonces ya incapaz de hacerse una idea clara de nada. Pero también el ejecutivo: Brüning, Schleicher, Papen, Meissner, y las figuras del trasfondo, como Hugenberg o Strasser, se pierden en una mezcolanza de especulaciones, presunciones, maquinaciones y cálculos entre astutos y estúpidos. Sus poco entusiastas intentos de «domesticar» al Partido Nacional Socialista son la prueba de una ceguera que resulta difícil comprender post festum. El Parlamento terminó disuelto por decretos leyes que equivalían al estado de excepción; la dictadura presidencial era un hecho. Los militares, que nunca fueron verdaderos partidarios de la República, tomaron una posición supuestamente «apolítica»; y paralizados por el miedo a la guerra civil que querían evitar a toda costa, los que estaban dispuestos a defender Weimar no se decidieron a intervenir.

De todos modos, «ahí fuera, en el país», la confianza en las instituciones estatales se había agotado mucho tiempo atrás, y el prestigio de la clase política había caído hasta el punto cero. La situación económica era desesperada. En la calle imperaban las milicias, y los pocos demócratas que había, muy dispersos, además, contemplaban ese estado de terror –sólo las SA disponían de más de cuatrocientos cincuenta mil hombres– como hipnotizados.

El único actor que, desde el principio, persiguió un objetivo claro, fue Adolf Hitler. Todos, y los comunistas los primeros, subestimaron su energía destructiva y su falta de escrúpulos, y también su capacidad para movilizar a las masas desesperadas.

Tiempos difíciles

El general Von Hammerstein no sólo tenía preocupaciones políticas, sino también personales. Ya la larga ausencia durante la Primera Guerra Mundial había perturbado la relación con sus hijos. Tras el nacimiento del cuarto, su mujer quedó agotada, y lo que menos quería era arriesgarse a quedar embarazada otra vez; en cambio, su marido consideraba el crecimiento de la familia más bien un hecho natural. En una carta enviada desde el campo de batalla, Hammerstein calificó las reservas de Maria de «completamente absurdas».

Maria y Kurt von Hammerstein, verano de 1914.

Maria von Hammerstein con Marie Luise, Maria Therese y Helga, hacia 1918.

En cualquier caso, es cierto que la madre era la que debía velar por la supervivencia de la familia. «Se sentía sola y estaba agobiada por tanto trabajo y tantos hijos, sin ayuda», dice su hija Maria Therese. Fue ella quien se ocupó de que los niños pasaran todo el tiempo posible en el campo, donde, como mínimo, había comida suficiente, algo bastante difícil en el invierno de la hambruna de 1917 y 1918. «Lo que sucedía en el mundo no llegaba hasta nosotros, los niños, aunque ése fue el invierno de la revolución. El mundo de los adultos no existía para nosotros, y nosotros no existíamos para nuestro padre. Parecía como si no hubiese vuelto de la guerra. Estaba ahí otra vez casi sin que nosotros lo advirtiéramos», se queja aún Maria Therese cuatro décadas más tarde.

Poco después, en Kassel, a ella, y también a Marie Luise, su hermana mayor, las mandaron a un «aburrido y retrógrado colegio de monjas». «Mi padre habría tenido que intervenir, e incluso tendría que haberse ocupado de que no fuésemos a esa escuela tan cerril de la que no tuvimos más remedio que irnos. Si hubiera tenido esa visión, se habría ahorrado, y nos habría ahorrado, muchos pesares. Pero no mostró el más mínimo interés por nosotras. No nos hablaba. El distanciamiento emocional que provocó la guerra, de mi madre incluso, en esos días era absoluto.»

A la vez, los niños vivieron en esos años los más notables baños alternos sociales. Por una parte, los invitaban a casa de familias amigas de la nobleza, donde, igual que cuando visitaban a los parientes de Silesia, los del clan Lüttwitz, salían a dar vueltas en carruaje y había caballos de montar. «En cuanto fui lo bastante mayor», cuenta Maria Therese, «monté a caballo, sin silla y sin riendas. Todas las tías viejas salieron al prado a dar su opinión. Yo no sabía qué era el miedo.» A los niños –que ya eran tres mujeres y dos varones– también los invitaban con frecuencia al castillo de la familia Von Asseburg-Neindorf, amigos del padre, en la Börde de Magdeburgo. O pasaban largos meses en la casita de pueblo alquilada donde, para que no los vencieran las dificultades, tenían gallinas y patos. (Hammerstein nunca tuvo casa propia.)

En esas circunstancias, imposible hablar de una educación aristocrática, ni siquiera burguesa. La consecuencia lógica fue que el padre de Maria, el viejo Lüttwitz, se mostrara muy descontento: «¿Cómo se conforma Maria, sin manifestar jamás una sola queja, en las modestas condiciones en las que ha llegado a vivir por su matrimonio? Cuida de sus seis hijos y de la casa casi siempre sin criados, prácticamente sola.» Lüttwitz también echaba de menos en las hijas lo que él consideraba buenos modales. Y Maria von Hammerstein se había acostumbrado a un alto grado de independencia.

Maria Therese, la segunda, a la que llamaban Esi, se pregunta en sus memorias: «¿Y si tras el final de la Primera Guerra Mundial [mi padre] hubiera cambiado de profesión como hizo la mayoría de sus amigos? Durante la guerra había tenido dos veces la culebrilla, provocada sin duda por los disgustos de los que tanto se había hablado; en cambio, la angustia, que sin duda también sentía, nunca se mencionaba.»

Por lo demás, no podemos imaginarnos como demasiado jugosos los emolumentos de los altos oficiales durante la Primera Guerra Mundial. Estaba en vigor el viejo dicho de los soldados: «El abrigo del rey calienta, pero es estrecho.» En la República de Weimar la austeridad no fue menor; primero la inflación y, después, la crisis económica hicieron el resto. Se cuenta que en los años veinte el general viajaba en tren en la descuidada cuarta clase. «En los primeros tiempos no teníamos dinero», cuenta Helga von Hammerstein. «Ama [su madre] tampoco se manejaba especialmente bien con el dinero. El 20 de cada mes ya no quedaba nada del sueldo y teníamos que pasar los últimos diez días sin ingresos. Una vez, en Kassel, cuando empezó la inflación, llevamos pellejos secos de liebres, de la caza, al ropavejero del casco antiguo y los vendimos. Más tarde, por suerte, casi siempre había unas tías o unos tíos que nos sacaban de apuros. Esas dificultades se combatían siempre de un modo muy natural. Cuando más adelante, en Berlín, perdí cien marcos –entonces una cantidad enorme, con la que tenía que pagar la cuenta mensual de la tienda de ultramarinos–, avisaron a mi madrina, que era muy rica, y pude ir a su casa a buscar el dinero. ¡Fue un alivio inmenso!»

Desde siempre había regido en casa de los Hammerstein la norma de que los hermanos mayores debían ocuparse de los menores, lo cual, sin duda alguna, contribuyó a hacerlos unos jóvenes independientes aun cuando no faltaran las rivalidades habituales entre hermanos. A cada una de las tres mujeres se le asignó la tarea de ocuparse de uno de los hermanos varones. Helga afirmó más tarde: «No tuve juventud», porque a ella le habían confiado a Franz, una obligación que la fastidiaba.

En el simpático caos de esa casa sólo cambió algo cuando a Hammerstein lo ascendieron a general de división. Con todo, el suegro seguía insatisfecho con el estilo de vida: «Vivíamos con ellos en la Hardenbergstrasse, en la casa que yo había ocupado cuando fui comandante en jefe. Mientras que yo entonces tenía los mejores salones, ahora tuvimos que conformarnos con habitaciones modestas, pues a los Hammerstein les daban sólo una cuarta parte de las que yo tuve a mi disposición. En lugar de entrar por la puerta principal, teníamos que usar la escalera trasera.»

Maria Therese, Helga, Ludwig, Franz y Kunrat von Hammerstein, hacia 1925.

No obstante, en 1930 Hammerstein ascendió a jefe del Alto Mando y el viejo Lüttwitz manifestó cierta satisfacción, si bien no pudo archivar del todo sus prejuicios: «Tiene un sueldo no desdeñable y un bonito piso, pero ha llegado a estar en una posición política delicada y a causa de ello ha cometido algún error en su vida anterior; de inmediato lo sometieron a escrutinio y lo atacaron. Tengo miedo de que acabe con él el gobierno de derechas que con el tiempo inevitablemente tendremos, y que acabe también con su amigo y protector el señor Von Schleicher.»

De hecho, Hammerstein tenía en la Bendlerstrasse un chófer particular y una residencia oficial representativa, de tres plantas incluso: abajo, los despachos, concebidos también para acoger ocasiones sociales; el piso de arriba para la familia y, en el sotabanco, un refugio con entrada propia donde tenían sus habitaciones las tres hijas y la señorita Else Caspari, de Osterburg, a la que llamaban Pari, la infaltable ama de cría y confidente que ya estaba en la casa cuando ellas nacieron. Por lo demás, Pari pasaba de un castillo a otro y sabía guardar todos los secretos de la familia de los que estaba al corriente.

También en la Bendlerstrasse mantuvo Hammerstein su más bien modesto estilo de vida. Como antes, no había criados. Según parece, cuando se mudó a la nueva casa, Maria von Hammerstein se echó a llorar por miedo a las obligaciones sociales que la nueva situación conllevaba. «Invitaciones tres veces al día, cambiarse de ropa, conversación; era terriblemente agotador.» Una lista de invitados que se ha conservado no deja albergar ninguna duda. En ella, por una parte, está representado medio Gotha, desde el príncipe Luis Fernando de Prusia hasta los Stolberg, los Brühl, los Dohna y los Hardenberg; después, como es natural, los principales militares y los políticos, empezando por Hindenburg, Schleicher y Papen y seguidos por los embajadores y enviados de casi todas las potencias con representación en Berlín. Todo ello deja claro que el puesto de Hammerstein tenía un peso político que en las circunstancias actuales sería inconcebible para un general. En la larga lista de invitados llama la atención la presencia de nombres de China y Egipto, pero ni uno solo de la Rusia soviética. Por lo visto, en ese punto el dueño de casa respetó la discreción. Así y todo, no atribuía valor alguno a la representación. Es probable que, para él, alguien como el señor Von Arnswaldt fuese preferible a tantas «excelencias»; a fin de cuentas, Arnswaldt era ingeniero de montes de profesión y sabía algo de caza.

Maria von Hammerstein tenía, pues, que llevar una casa complicada. El inventario del comedor por sí solo da mucho que pensar: veinticuatro sillas de roble; cuarenta y ocho tenedores para ostras; doscientos treinta y ocho cuchillos de mesa; ciento treinta y tres copas de jerez, etcétera, etcétera. Cuando no había invitados oficiales, todo era mucho más «casero». Un pariente cuenta que en casa de los Hammerstein a menudo sólo había salchichas y la típica ensalada de patatas. De hecho, Maria ya tenía bastante que hacer; para empezar, tenía que cuidar de los niños. Y en lo que respecta al general, aun cuando uno los quiera, y precisamente por eso, tal vez pensaba que siete hijos en casa –sí, ya eran siete– no siempre era algo fácil de soportar.

Sin embargo, en la nobleza alemana ser familia numerosa era más la regla que la excepción. Estaban acostumbrados a grandes casas de campo donde pasaban el verano. Tanto Hammerstein como su mujer tenían muchos hermanos, una tradición que se ha mantenido en la familia de los Hammerstein hasta hoy día.

De todos modos, el trabajo del general brindaba en todo momento la posibilidad de ausentarse. En sus despachos estaba –así se decía entonces– «protegido». En la antesala lo defendía una secretaria, Margarethe von Oven, que más tarde trabajó para los conspiradores del 20 de julio. Hammerstein apenas podía sospechar lo que hacían sus hijas. El general desconocía los mundos en que se movían.

Tres hijas

En enero de 1933, Marie Luise, la mayor, a la que llamaban Butzi, tenía veinticinco años; su hermana Maria Therese, veinticuatro, y Helga, la tercera, acababa de cumplir veinte. Los cuatro niños, Kunrat, Ludwig, Franz y Hildur, todavía iban a la escuela.

Bien es verdad que Maria Therese pudo tomarle un poco el gusto a los locos años veinte; hay una foto de ella, tomada en una carretera de Brandeburgo, en que se la ve montada en una motocicleta nueva y pesada que tuvo que agradecerle a la generosidad de una tía soltera y muy rica. Con las piernas abiertas, el cabello al viento, los codos a la altura de los hombros, Maria Therese mira al observador con una sonrisa provocativa.

Pero la pose engaña. En 1926 ya había seguido el ejemplo de su hermana mayor y se había unido a un grupo de Wandervogel. «Hacemos senderismo, con mochila, hasta que caigo medio muerta de cansancio. En los albergues de la juventud, que no tienen calefacción, nos lavamos de arriba abajo con agua helada. Somos espartanos, todo lo demás no nos interesa.» Movimiento juvenil, reforma vital, la exhortación de Rilke: «Tienes que cambiar tu vida», todo eso satisfacía las inclinaciones idealistas de Maria Therese, que también entró muy joven en contacto con la antroposofía.

Kunrat, Hildur, Franz y Ludwig von Hammerstein, hacia 1929.

Maria Therese, 1932-1933.

Sin embargo, su hermana mayor, Marie Luise, decidió más tarde que ya eran demasiado creciditas para esas inocentes excursiones y empezó a pensar que debían formar parte de alguna organización política. La necesidad de Maria Therese no era ésa, pues no tenía «ni idea» de política; no obstante, siguió el consejo, y lo mismo hizo Helga, la menor. La decisión resultaría trascendental para las tres.

A la escuela católica Maria Therese le había dicho adiós muy pronto. El bachillerato lo hizo en el instituto Auguste-Viktoria, en la Nürnberger Strasse, de ideario progresista. Allí conoció a Wera Lewin, que sería su amiga durante toda la vida. Los Lewin no eran una familia religiosa, pero sí se interesaban mucho por el sionismo. El padre era un conocido médico judío, cancerólogo y especialista en enfermedades profesionales. Wera también visitaba con gusto a los Hammerstein, «hasta que un día vio en la puerta de nuestra casa una esvástica enorme. Mi hermano Kunrat, que entonces tenía diez años, la había garabateado con tiza. Es probable que hubiera leído demasiado el Völkischer Beobachter, que en casa siempre estaba en la papelera porque Bechstein, el fabricante de pianos, envió durante años esa publicación nazi a mi padre. Desde que me marché de Alemania mi relación con Kunrat siguió siendo mala. Criticaba todo lo que hacía. Me alegré cuando me enteré de que más tarde arriesgó la vida en la Resistencia.

»A partir de ese día Wera no volvió a visitarnos. Nos encontrábamos siempre en su casa, en la Fasanenstrasse. El doctor Lewin tocaba el piano y Wera el violín. El padre tenía en la biblioteca toda la literatura universal. Para mí fue un fenómeno nuevo, pues en el mundo de mi padre no se hablaba de novelas. En las paredes había cuadros de pintores que entonces todavía eran desconocidos, Klee, Kirchner. ¡Qué poco se parecía a nuestra casa!».

Desde ese día Maria Therese ingresó también en la academia de canto Unter den Linden, empezó a interesarse por las puestas en escena de Max Reinhardt y a oír a Bruno Walter, a Furtwängler y a Klemperer en la Alte Philarmonie; aprendió ruso y leyó a Tolstói, y supuestamente también asistió a algunas funciones del Teatro Yídish.

«Pese a mi amistad con Wera no abandoné mis relaciones políticas. Me aventuraba hasta Neukölln y metía las narices en todo, pero seguí siendo una outsider.» A Nathan Steinberger, llamado «Nati», un comunista judío que más tarde emigró a Moscú, lo había conocido en el Sozialistischer Schülerbund, la liga de estudiantes socialistas. Cuenta Steinberger: «Nos encontrábamos en la estación; simulábamos ser un club deportivo y nos reuníamos en un local a orillas del Spree o en el liceo de la Weinmeisterstrasse en las llamadas “tardes clandestinas”, en las que ponentes invitados hablaban ante los alumnos de ideología revolucionaria.» Maria Therese lo describe como «callado, una esfinge». Juntos hacían viajes más largos con el Schülerbund, «a un campamento naturista donde, sin embargo, la gente se comportaba de un modo muy decente. Dormíamos con obreros en tiendas de campaña sin por ello ser objeto de ninguna ofensa. Nati, con el que yo pasaba la noche en el heno, me quería, pero yo a él no. Aún recuerdo su cara de tristeza. Creo que estudiaba filosofía.

Maria Therese, 1933.

»Leí los clásicos marxistas, también a Engels y Ludwig Feuerbach, La ideología alemana y hasta El capital, y de repente creí entender el mundo, haber encontrado una llave que abría las puertas a la comprensión de un mundo confuso. Tenía la sensación de que el materialismo histórico me permitía pisar tierra firme, y por primera vez volví a ser tan feliz como cuando tenía catorce años y el mundo comenzó a abrírseme. Durante un tiempo vi en mis padres y sus amigos esencialmente a representantes de su clase, y aunque seguía viviendo con ellos, dejé de tomar parte en su vida.

»Y, más que nada, evitaba todo lo que me olía a lujo; las carreras de caballos, por ejemplo, que hasta entonces tanto me habían gustado. No quería contarme entre los que bailaban encima del abismo. Aparte de mis hermanas y yo, sólo los hijos de los intelectuales berlineses sentían de un modo afín. En consecuencia, nosotras éramos las ovejas negras.

»Mi padre nunca nos preguntaba por nuestros compañeros ni por nuestros profesores. Berlín era un mar inmenso en el que se podía desaparecer. ¿Sabía que queríamos explorar toda la ciudad y no sólo la zona oeste? ¿O se había resignado? ¿Sentíamos nosotras más que él el abismo que bordeábamos? Nos fue muy útil que nuestra ausencia casi nunca llamara la atención porque la casa siempre estaba llena de hermanitos y una niña recién nacida.

»No era tan sencillo vivir en dos mundos que no tenían nada que ver entre sí. Más tarde, una vez que tuve miedo de la Gestapo –recibí una citación para que me presentara en la Prinz-Albrecht-Strasse–, le dije a mi padre que tenía amigos íntimos judíos. Y él dijo: “Puedes tener relaciones personales.” Con eso quiso decir que sólo las relaciones políticas eran peligrosas. Y me dio fuerzas. No dijo nada de que me anduviese con más cuidado».

Marie Luise von Hammerstein, hacia 1928.

Maria Therese no tardó mucho en perder interés por el materialismo; a diferencia de sus hermanas, echaba en falta en esa doctrina la dimensión espiritual, que era lo que a ella le importaba. A la larga tampoco estaba preparada para renunciar a su independencia y afiliarse a un partido.

La universidad no le gustó. Las clases la aburrían. «No quería andar con libros viejos y de autores venerables; quería vivir.» Viajó a Budapest, Barcelona y Praga, y trabajó de maestra suplente en una isla frisona. En 1932, Kurt von Schleicher, su padrino, le consiguió un puesto de secretaria en un misterioso despacho de la Lützowplatz llevado por un tal «barón Roland» o «Rolland», del que se decía que trabajaba para el espionaje militar alemán desde 1914. En apariencia se trataba de una empresa de importaciones española que comerciaba con frutas del sur, pero el conjunto se asemejaba a un salón político en el que se daba cita gente turbia del entorno de los servicios de inteligencia. No está claro hasta qué punto Maria Therese estaba al tanto. En cambio, es posible que su hermana Helga la «exprimiera», como se dice en la jerga de los servicios secretos. La empresa se cerró tras la llegada de Hitler al poder.

No era la continua agitación de Maria Therese lo que preocupaba al general, sino las aventuras de Marie Luise y su hermana menor, Helga. Aun cuando Hammerstein no dejara traslucir nada, no se le escapó que llevaban una vida muy desenfadada para los criterios de la familia.

Pero lo que las atraía no era la vida mundana de la metrópolis. No les hacía ni pizca de gracia el tráfago ligeramente histérico de los últimos años de Weimar. Marie Luise fue la primera en interesarse por cuestiones políticas explícitas. En una semblanza que ella misma redactó en 1951 puede leerse: «Salida del círculo feudal-burgués gracias al movimiento juvenil; contactos amistosos con los proletarios. Me aparté de la Iglesia a los dieciséis años.» En 1927, inmediatamente después de terminar el bachillerato, comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Berlín, y ya en el primer semestre se afilió al Partido Comunista. En las clases conoció a un compañero de estudios que le gustó. Era Werner Scholem, judío, seductor, un hombre con una larga carrera política: cofundador de Spartakus, diputado al Reichstag, miembro del Politburó y jefe de organización del partido. Expulsado en 1926 por sus posiciones ultraizquierdistas, en un primer momento se apartó de la actividad política, pero, aun como comunista sin partido, siguió fiel a sus convicciones. En 1927 reanudó los estudios de Derecho. En esa época empezó su relación con Marie Luise von Hammerstein; haber tolerado esa relación en silencio dice mucho de la magnanimidad y la libertad de espíritu del general.

Junto a sus estudios, que concluyó en 1931 con el título de licenciada en Derecho, Marie Luise aprendió ruso, y a partir de 1930 se hizo cargo de «misiones del partido» de las que hablaremos más adelante y que desembocaron en una investigación policial. Amigos influyentes del padre se ocuparon de que se abandonaran las indagaciones. Con todo, tras la toma del poder el expediente fue a parar a manos de la Gestapo.

También por Helga se enfrentó la familia a toda suerte de problemas. Que no tuviera ningunas ganas de hacer el bachillerato no fue lo peor. La madre atribuía gran importancia a una buena educación de las hijas, y sufría por no haber podido, de joven, estudiar más que en el convento de las ursulinas de Breslau, pero no hacer una carrera. Por otra parte, la mujer del general era muy liberal en lo que respecta a la escuela. «Podíamos faltar a clase tan a menudo como quisiéramos», cuenta Helga. «Ella siempre nos perdonaba, y las notas y nuestra conducta, los detalles, no le interesaban en absoluto.» El padre, en cambio, decía a todos los que quisieran oírle: «Mis hijos son republicanos libres. Pueden decir y hacer lo que quieran.» – «Y nosotros, en efecto, lo hacíamos, no siempre a satisfacción suya», comentó Helga, que en la primavera de 1930 dejó los estudios. En su mirada retrospectiva de los años cincuenta Maria Therese sabe apreciar la actitud del padre: «Tenía en nosotros una confianza tan inquebrantable, que ahora que soy yo quien tiene hijos de esa edad, le envidio.»

No siempre tuvo que resultarle fácil al general. Cuando todavía estudiaba en el instituto de Charlottenburg, Helga, igual que Marie Luise, ya había caído en el campo de gravitación del comunismo. Primero parecía algo relativamente inocuo. «Aunque naturalmente, a causa de la doctrina y la ideología marxistas a las que nos adherimos, estábamos siempre mejor informadas en lo tocante al desarrollo de la historia mundial, aceptábamos los análisis de la historia contemporánea y la caracterización de políticos y situaciones que hacía Papus [el padre].»

Pero no quedó en eso. En mayo de 1928, durante un viaje con el Schülerbund, Helga se enamoró de un hombre llamado Leo Roth. Si los padres creyeron que se trataba de un flirteo sin mayores consecuencias de una quinceañera a la que la familia siempre tuvo por «la tierna pequeña», subestimaron entonces la seriedad y la fuerza de voluntad de Helga.

Roth, hijo de un vendedor de ropa judío de Rzeszów, en la Galitzia polaca, había emigrado a Berlín antes de la Primera Guerra Mundial tras dejar varias veces los estudios y romper para siempre con su autoritario padre. Era de naturaleza rebelde. Con sólo trece años ingresó en una organización juvenil judía; comenzó a estudiar para cerrajero con la mente puesta en emigrar a Palestina, donde se necesitaban buenos trabajadores manuales. A más tardar en 1926 ya se había adherido al comunismo y entrado en las Juventudes Comunistas (KJVD). Desde el principio se vio envuelto en las luchas intestinas del movimiento. Sesiones de aleccionamiento, líneas cambiantes en el seno del partido, escisiones, camarillas, sospechas y acusaciones formaban parte de la vida cotidiana de la izquierda militante. En 1926 lo expulsaron de la unión juvenil «trotskista» por considerarlo seguidor de Karl Korsch, el teórico marxista que también fue profesor de Bertolt Brecht; tres años después, en octubre de 1929, el partido volvió a aceptarlo porque lo necesitaba. Roth, que había roto todo contacto con la familia, en adelante fue revolucionario profesional y trabajó en la ilegalidad como funcionario del «aparato» del Partido Comunista alemán.

Leo Roth, probablemente antes de 1933. Foto de carné de un álbum de la Gestapo sobre los colaboradores del Aparato-M.

¿Cuál es la importancia de ese legendario aparato? Sólo para refrescar la memoria: ya desde los tiempos de Lenin la Unión Soviética había depositado sus esperanzas en que también en Occidente se produjera una revolución comunista a escala mundial. De ahí que se fundara, en Moscú, la Tercera Internacional, el llamado Komintern, que a partir de ese momento agrupó bajo un mismo techo hasta sesenta partidos. Dominada por los bolcheviques desde su fundación, en sus estatutos se establecieron los siguientes objetivos: «la caída del capitalismo, la instauración de una dictadura del proletariado, la creación de una república soviética internacional y la destrucción total de todas las clases sociales».

Entre los partidos extranjeros, el KPD se consideraba entonces el más destacado, porque tenía un alto número de seguidores leales y desempeñaba un papel importante no sólo en el Parlamento. En 1923 ya se planeaba en Moscú un «octubre alemán», y en Hamburgo se escenificó un penoso intento de levantamiento. El Komintern había obligado a los partidos comunistas extranjeros a crear aparatos paralelos, clandestinos y con disciplina militar, financiados con rublos de oro y la venta de diamantes del tesoro del Kremlin.

Durante el régimen de Stalin, el Komintern creció hasta ser el órgano de control del movimiento. La central de mando era el comité ejecutivo, llamado EKKI, que también cobijaba un servicio secreto, de espionaje y de sabotaje. El Ejército Rojo, que naturalmente disponía de unos servicios secretos clásicos, la llamada Cuarta División, perseguía en parte otros intereses y empleaba a sus propios agentes, mientras que el Komintern, especialmente en Alemania, preparaba al «aparato militar» del partido. No faltaban rivalidades ni celos mezquinos, habituales en los servicios de espionaje. Con todo, las actividades se complementaban, en especial en el ámbito del espionaje industrial y militar.

En Moscú el Komintern tenía su propia escuela militar, que instruía a cuadros del partido alemán en técnicas radiofónicas, cifrado de mensajes y uso de armas y explosivos para futuros levantamientos. En ese aparato, llamado «M», subordinado directamente al Politburó y en apariencia cuidadosamente separado del partido, trabajó Leo Roth desde 1930.

¿Y Helga? La saga familiar cuenta que «ya entonces había roto con algo». Dicho claramente, eso significa que a los diecisiete años abandonó provisionalmente la casa paterna para mudarse a casa de su amigo Leo Roth, en el misérrimo barrio polaco-judío. Helga quería decir adiós al ambiente del que provenía; igual que Roth, que había nacido en una aldea. En 1929, poco después de conocer a Roth, se afilió a las Juventudes Comunistas, y en mayo de 1930 ingresó en el partido. A partir de ese momento llevó el nombre de Grete Pelgert.

Asuntos oficiales

Las opiniones sobre la actuación de Hammerstein están divididas. Hay quien habla de un abismo entre «despacho» y «frente» y afirma que, más que un general, fue un político. Se echaba en falta un estrecho contacto con las guarniciones, y se decía que su interés por la tropa y sus necesidades era increíblemente escaso.