2

Mapas

La General Drafting Company fue una compañía dedicada a cartografiar y comercializar todo tipo de mapas en Estados Unidos a principios del siglo XX. Su fundador, Otto G. Lindberg, empezó a publicar estos mapas en la década de 1930 con la ayuda de otro geógrafo y cartógrafo llamado Ernest Alpers. Por aquella época, al igual que en nuestros días, era frecuente que otras compañías rivales copiaran esos mapas, los cambiaran un poco de aspecto y los hicieran pasar como propios. Las disputas por los derechos de autor sobre aquellos trabajos cartográficos motivaron muchos juicios para aclarar quién era realmente el creador original y quién había copiado el mapa para obtener beneficios.

Las malas artes del plagio eran también bastante comunes en enciclopedias, y por supuesto en periódicos, así que, para intentar dejar plasmada la autoría y poder reclamar los derechos en caso de que alguien copiara su material, muchos autores empezaron a incluir en sus trabajos lo que se denominan «entradas ficticias». Por poner un ejemplo, en las enciclopedias se incluían términos o personajes inventados para, si alguien reproducía sus textos en otras enciclopedias, poder identificar rápidamente que se trataba de una copia. Una costumbre que nos deja geniales entradas, como la edición de 1975 de la New Columbia Encyclopedia en la que aparecía una tal Lillian Virginia Mountweazel, fotógrafa especializada en retratar buzones de correos que, evidentemente, nunca existió salvo en la mente de los editores como gancho y señuelo para posibles plagiadores.

Estas entradas ficticias o inventadas también se utilizaban mucho en cartografía. Los fabricantes de mapas incluían una pequeña calle, un rincón, una avenida o incluso un diminuto pueblo falso para saber si alguien copiaba su mapa. Y eso es precisamente lo que hicieron los dos cartógrafos en la General Drafting Company: tomaron las iniciales de sus dos nombres, O. G. L. (Otto G. Lindberg) y E. A. (Ernest Alpers), y se inventaron un pequeño pueblo.

En 1930, Lindberg y Alpers pusieron a la venta un mapa del condado de Delaware, en el estado de Nueva York, y como pequeña firma para distinguir su trabajo de los posibles plagiadores, incluyeron ese punto imaginario, un lugar inventado en la intersección de dos caminos al que bautizaron Agloe. Un topónimo creado con la sola intención de servir como trampa y asegurarse los derechos de autor.

Pero a veces, la historia se reserva sorprendentes giros. El tiempo pasó, la gente que compró aquel mapa pasaba por allí y algunos avezados caminantes empezaron a notar que, entre aquellos dos senderos, no había nada. Muy pronto, el dueño de una de las parcelas de ese punto imaginario iba a cambiar la vida de aquel vacío porque, al ver que por aquellos caminos empezaba a haber algo de movimiento, se decidió a abrir allí una pequeña tienda para los viajeros. Como el mapa de Lindberg y Alpers había nombrado aquel lugar como Agloe, el comerciante inauguró su tienda llamándola Agloe General Store. Era el año 1950 y aquel comerciante fue el primero que se estableció en el lugar, pronto vendrían más tiendas, algunas casas... Lo que era un punto inventado con las siglas de dos cartógrafos se estaba convirtiendo en un pueblo de verdad. Agloe surgía en el mundo real.

Los primeros mapas polares, fueron decisivos en la historia, algunos para bien y otros para mal, porque, tal como ocurrió con Agloe, inventarse lugares en un mapa, a veces, puede tener consecuencias insospechadas.

CABOTO, EL DESCONOCIDO COLÓN DEL NORTE

12 de octubre del año del Señor de 1492. Cristóbal Colón, al mando de las tres famosas carabelas, y después de algo más de dos meses de travesía a través del Atlántico, llega a las costas de lo que posteriormente conoceríamos como América. La silenciosa importancia de los mapas es tal que aquellas tierras encontradas por Colón terminaron llamándose, no como su descubridor, sino con el nombre de un cartógrafo: Américo Vespucio.

Uno de los datos más sorprendentes en la historia de la exploración polar es su fecha de inicio. Si Colón descubrió América en 1492, solo cinco años después, en 1497, ya encontramos la que se considera oficialmente la primera expedición al Ártico que seguía la costa de Norteamérica. El gran pionero fue otro italiano, Giovanni Caboto —también conocido por los ingleses como John Cabot, y como Juan Cabot por los españoles—, el primer navegante que se aventuró por las frías aguas del Ártico y un hombre al que bien podemos llamar el descubridor de América del Norte.

Las postrimerías del siglo XV se llenaron de intrigas, de espías, de expediciones secretas, de cartas cifradas, de códigos ocultos. Una época donde la ventaja que suponía descubrir unas nuevas tierras también significaba el control de nuevas rutas para el comercio. Al igual que Cristóbal Colón, los orígenes de Giovanni Caboto son algo inciertos, aunque la mayoría de los historiadores también sitúan su nacimiento en Génova, en torno al año 1450. Tenemos, pues, a dos genoveses, marinos, comerciantes y emprendedores. A pesar de que las coincidencias en sus vidas son asombrosas, uno de ellos, Colón, pasaría a la historia y sería conocido en todo el mundo, mientras que el otro, Caboto, con similares aventuras y viajes, iba a pasar mucho más desapercibido.

Giovanni vivió su juventud en Venecia y junto con su padre, que también era marino, se especializó en las rutas del Mediterráneo, llegando incluso a viajar hasta La Meca en busca de las preciadas especias. En 1490, desembarcó en Valencia para encontrarse con el rey Fernando el Católico y proponerle la construcción de un puerto comercial en aquella ciudad. La idea no terminó de convencer al monarca español, pero para Caboto ese no iba a ser un viaje en balde. El marino se quedó un tiempo en Valencia, y es allí donde le llegaron las primeras noticias de la empresa que su compatriota Colón está realizando. En la mente de Caboto se empezó a dibujar un plan con una expedición parecida.

España y Portugal no iban a ser lugares propicios para las ideas del marino. Las dos grandes potencias de aquel tiempo ya habían obtenido sus ansiadas rutas hacia las Indias y no necesitaban el proyecto que Caboto les presentaba. En 1493, España, gracias a Colón, había conseguido llegar a lo que aún se creía que eran las Indias, y por su parte Portugal controlaba el acceso a Oriente por el cabo de Buena Esperanza, en el sur de África. Estos dos países ya estaban servidos. Caboto debería buscar un lugar nuevo donde miraran sus proyectos con otros ojos. La respuesta a este dilema parece fácil de adivinar. Inglaterra a finales del siglo XV era una potencia incipiente que luchaba por crecer y que se encontraba atrapada por el dominio marítimo de las rutas de España y Portugal. Allí sí estaban deseosos de escuchar cualquier propuesta que les sacara del callejón sin salida en el que se encontraban. Giovanni Caboto puso rumbo a Inglaterra y desembarcó en la ciudad de Bristol. Nos encontramos a finales del año 1494, cuando comienza a gestarse uno de los viajes de expedición más importantes de la historia y, sin embargo, uno de los más ignorados y desconocidos: el descubrimiento de América del Norte.

La ciudad inglesa de Bristol es un monumento vivo a la figura histórica de Giovanni Caboto. El italiano se naturalizó inglés y pasó a llamarse John Cabot. En un breve paseo por Bristol es fácil encontrar la estatua de metal que preside el muelle, numerosas inscripciones en el suelo del Paseo del Milenio (Millennium Promenade), placas conmemorativas, el colegio John Cabot y, por supuesto, anclada en el puerto, una réplica a tamaño real del pequeño barco con el que realizó su viaje más importante. Mientras el mundo recuerda a Colón y sus tres carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, los británicos, por su parte, ensalzan la imagen del descubridor de América del Norte y su emblemático navío, el Matthew.

Con un rápido vistazo a los cuatro viajes que hizo Colón a través del Atlántico, se puede comprobar que apenas se apartó de las islas del Caribe y que solo en dos de ellos llegó a tocar propiamente el continente americano. Dejando a un lado a los intrépidos vikingos, si se pregunta a alguien quién fue el primero en llegar al continente americano, lo más habitual es que la respuesta sea Cristóbal Colón. Sin embargo, el almirante no puso el pie en lo que se dice literalmente «continente» americano hasta el tercer viaje. De hecho, hablando en propiedad, hasta el 3 de agosto de 1498 Colón no desembarcó en la costa continental. Por su parte, John Cabot, un año antes, en junio de 1497, pisó las tierras de lo que hoy conocemos como Nueva Escocia, en Canadá, y posteriormente, de Maine, en Estados Unidos. Lo que nos deja con un dato poco conocido: John Cabot fue el primer europeo en llegar oficialmente al continente americano.

No adelantemos acontecimientos. Regresamos a Bristol, a principios de 1496, para retomar las andanzas del recién llegado John Cabot, que ya se ha puesto a hacer amistades y a buscar contactos entre los mercaderes y comerciantes ingleses. Su oportunidad por fin se iba a presentar, porque a oídos del rey Enrique VII llegan las noticias de que un marinero italiano está buscando recursos y financiación para realizar un viaje asombroso. La idea de Cabot era sencilla y, en principio, bastante eficaz: si Colón había llegado a las Indias atravesando el Atlántico y si la Tierra era redonda, algo que a esas alturas ya parecía bastante claro, entonces, cuanto más al norte fuese la travesía, más corto y rápido sería el viaje. Parece lógico: si se toma una esfera cualquiera y se señala su ecuador, cuanto más nos desplazamos al norte de esa línea, las distancias para rodearla serán menores.

Enrique VII había encontrado a su propio Colón. Los mercaderes y marinos ingleses, deseosos de entablar comercio con las célebres Indias, también apoyaron la idea y, en marzo de 1496, el rey inglés firmó un permiso para que el marino italiano tuviera, textualmente, «poder para navegar a todas partes, regiones y costas de mares del este, oeste y norte, bajo nuestros estandartes, banderas y enseñas».

Esa era la idea de Cabot. Un viaje hacia Oriente atravesando el Atlántico Norte. Una idea arriesgada que, posteriormente, tendría repercusiones importantes en la colonización inglesa de Norteamérica, y cuyas consecuencias se extienden hasta nuestros días. Una expedición histórica que, por supuesto, no iba a resultar nada fácil. Cabot no conocía la odisea de Piteas, ni las penalidades de los vikingos en aquellos mares. De hecho, su primer viaje terminaría bastante rápido. Con los registros y documentos que se conservan no se puede afirmar si aquella primera travesía de 1496 fue un intento real o más bien una tentativa a modo de ensayo. No lo sabemos, lo único que podemos afirmar es que, a mediados de ese año, Cabot ya tiene listo un barco y una tripulación con la que zarpa hacia el norte desde el puerto de Bristol en busca de una nueva ruta hacia las Indias. Es el primer intento documentado de encontrar el famoso paso del Noroeste. No llegó muy lejos. Las crónicas cuentan que los marinos, asustados por la dureza de aquellos mares, se sublevaron y que, para evitar problemas y revueltas mayores, Cabot decidió regresar nuevamente a Inglaterra. Había llegado a Islandia y poco más se sabe de aquel primer viaje, salvo que el marinero escarmentó y aprendió una buena lección. Su siguiente expedición sería diferente: un barco más pequeño y una tripulación menos numerosa, pero más comprometida con su objetivo. Para asegurar esta compañía más leal y menos problemática, Cabot embarcó a sus hijos Luis, Sancho y el intrépido Sebastián, un nombre que más adelante proporcionará numerosas alegrías polares.

El 2 de mayo de 1497 el nuevo barco de Cabot está listo para zarpar. Era una carabela de tres palos, con apenas 24 metros de eslora y poco más de dos metros de calado. El nombre del navío, Matthew, probablemente sea una traducción algo posterior y se deba al nombre de la mujer de Cabot, que se llamaba Matea. La tripulación estaría compuesta solamente de dieciocho hombres, entre los que se encontraban el propio capitán y sus hijos.

Cabot se disponía a ascender en primer lugar hacia Irlanda, para posteriormente cruzar el Atlántico por latitudes superiores a los 50° Norte. La travesía duró cincuenta y dos días, y por fin, el 24 de junio de 1497, desde el palo mayor del Matthew, el vigía avistó tierra.

Otra de las muchas similitudes entre Colón y Cabot es que ambos llegaron a América creyendo que habían alcanzado las Indias. Los dos genoveses murieron convencidos de que aquellas tierras pertenecían a Oriente y no a un nuevo continente. Sea como fuese, en 1497, Cabot consiguió tocar tierra en algún punto de lo que hoy conocemos como Nueva Escocia, en Canadá. No se sabe exactamente dónde desembarcó por primera vez, pero la mayoría de fuentes sitúan este momento histórico en algún lugar de la costa de la isla de Cabo Bretón. Otros autores indican que podría haber atracado en algún punto de Terranova, o en alguna costa perdida en esa miríada de islotes en el Ártico canadiense. Es difícil determinar en nuestros días el lugar exacto, por lo que nos quedaremos con la teoría más aceptada y situaremos su llegada en algún punto indeterminado de la isla de Cabo Bretón. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que Cabot clavó en aquellas tierras la bandera inglesa, el estandarte de San Marcos, las llamó Prima Vista y reclamó esos nuevos territorios en nombre del rey Enrique VII de Inglaterra. Durante algo más de un mes, la expedición de Cabot estuvo explorando aquellas costas de Nueva Escocia e incluso consiguió llegar hasta la zona que hoy ocupa el estado de Maine. Los ingleses habían desembarcado en Norteamérica y reclaman estas tierras como propias, un hecho que dejaría huella en la historia hasta la actualidad.

Por aquella época, el mayor logro de Cabot fue el de descubrir Terranova, bautizada así por su equivalente en latín: Tierra Nueva. En cualquier buscador de internet, John Cabot es la respuesta más frecuente a la cuestión «quién fue el descubridor de Terranova», sin embargo la realidad es bastante más compleja y, como comprobamos en el primer capítulo, las expediciones vikingas alcanzaron esas regiones e islas mucho tiempo antes que los descubridores del siglo XV. De hecho, cuando Cabot llegó a aquellas tierras se encontró con poblaciones indígenas, los beothuk, que durante siglos se habían ido asentando en ellas. Él mismo, en 1497, entró en contacto con varios de estos habitantes de Terranova y los llamó «indios rojos», porque utilizaban pinturas corporales de colores rojizos. Cabot cayó en el mismo error que Colón y, creyendo estar en las Indias, llamó a estos pueblos «indios»... Pero ¿quiénes eran en realidad aquellos beothuk, pobladores de Terranova?

Sus orígenes se remontan al año 1000, cuando surge una tribu que desplaza a los pueblos de la cultura Dorset que durante el siglo VIII se habían extendido por todo el Ártico de América del Norte. Los estudios indican que, en su época de mayor esplendor, había unos cuatro mil habitantes beothuk en Terranova. Cazaban bien con arco y flechas, pescaban focas con destreza utilizando pequeñas canoas y se habían adaptado estupendamente a las duras condiciones del Ártico. Además, tenían un idioma único, el beothuk, una lengua que aún trae de cabeza a todos los lingüistas que han intentado estudiarla, porque apenas tiene similitudes con otros idiomas y dialectos conocidos.

Pero, al igual que ocurrió con los indígenas tras la llegada de Colón, el contacto de los habitantes de Terranova con Cabot, y posteriormente con los ingleses, trajo grandes dolores de cabeza a la tribu beothuk. A partir del siglo XVII llegaron también los franceses, y las luchas, enfrentamientos y guerrillas se propagaron, mermando con rapidez la población de beothuk. Durante un breve periodo de tiempo, los ingleses intentaron proteger a los escasos indígenas que quedaban, pero no tuvieron mucho éxito.

En la década de 1820 apenas quedaba un puñado de individuos y los registros nos dejan un interesante dato: conocemos incluso el nombre de la última superviviente de la tribu beothuk. Se llamaba Shanawdithit, aunque su nombre en inglés fue Nancy April, y tuvo una vida corta y muy atribulada. Escapó de varias escaramuzas y finalmente fue capturada junto con su madre y su hermana en 1823. Su familia murió y quedó ella sola, trabajando como sirvienta en la casa de un comerciante de Terranova. Murió muy joven, en 1829, sin llegar a cumplir la treintena, y en sus últimos años, con la ayuda de un comerciante inglés, escribió algunas notas de su vida como beothuk. Pero estas resultaron insuficientes, por lo que con ella se perdió la mayor parte de su cultura, de sus costumbres y también de aquel idioma único... o al menos eso parecía, hasta que, a principios del siglo XX, en 1910, Frank Speck, un antropólogo estadounidense de la Universidad de Pensilvania, consiguió localizar a una anciana, llamada Santu, que era hija de un matrimonio mestizo: su padre era un micmac, un indio canadiense, y su madre, una de las últimas supervivientes beothuk. La anciana apenas había vivido con los beothuk, pero sí recordaba una vieja canción que su madre le cantaba en aquella lengua cuando era pequeña. Con los medios tecnológicos que disponían en 1910, Frank Speck grabó a aquella señora cantando la canción. El audio de esa tonadilla aún se conserva y es el único registro grabado que tenemos hoy en día de lengua hablada beothuk.

Cuando, en junio de 1497, John Cabot alcanzó las costas de Terranova en nombre del rey Enrique VII inició también las demandas para que aquellas tierras pasaran a dominios ingleses. Que fueran propiedad y estuvieran ocupadas por otros seres humanos, que las llevaban habitando durante siglos, no suponía para Cabot ni para Inglaterra ningún impedimento legal para sus pretensiones.

Tras aquel primer momento de descubrimiento llegó la posterior exploración mediante el tradicional método de seguir los cabos de la línea de la costa. Después de casi un mes de cabotaje por aquellas nuevas tierras, el 20 de julio de 1497, el genovés decidió que ya habían explorado suficiente para ser el primer viaje y, ansioso de llevar las buenas noticias al rey, inició la travesía de vuelta a Inglaterra, donde a buen seguro le esperaba un recibimiento espectacular.

No era fácil navegar en aquellos tiempos, por mares desconocidos y en latitudes poco exactas. Cabot no sabía a ciencia cierta hasta dónde había llegado en aquel viaje y de hecho creía que se encontraba mucho más al norte de lo que realmente estaba. Así que, para la vuelta, fijó un rumbo hacia el sur que no alcanzó Inglaterra, sino que le llevó hasta las playas de Francia. Después de una pequeña escala en las costas de Bretaña, rectificó el rumbo y, por fin, el 6 de agosto de 1497, pudo entrar victorioso en el puerto de Bristol.

El rey Enrique lo colmó de honores, y al igual que Colón, Cabot fue nombrado almirante. Se le concedió un premio en metálico y una pensión vitalicia. Pero lo más importante de todo: el monarca inglés se apresuró a renovar los permisos de Cabot para un nuevo viaje y no es difícil adivinar que la financiación para esa tercera expedición no solo estaba asegurada, sino que se multiplicó de una manera espectacular: ya no sería un pequeño barco con una tripulación reducida, ahora lo iban a hacer a lo grande. Seis navíos y más de doscientos hombres componían la nueva expedición que partiría al año siguiente, en mayo de 1498. De este nuevo viaje de Cabot se sabe algo menos que del primero. De hecho, algunos documentos difieren del número de barcos y afirman que fueron cinco y no seis. Sea como sea, el navegante volvió a hacerse a la mar siguiendo nuevamente la ruta hacia el norte.

En esta parte del relato de este tercer viaje de Cabot, las dudas de hasta dónde llegó empiezan a ser cada vez mayores. Todos los expertos coinciden en que regresó a Terranova y alcanzó latitudes por encima de los 67° Norte, pero a partir de ahí aparecen numerosas versiones de lo que ocurrió. Parece que llegaron a vislumbrar la bahía de Baffin, y que en aquellos mares el hielo les entorpeció el paso, tuvieron que retroceder y seguir haciendo cabotaje hacia el sur. Si nos guiamos por el famoso mapa de Juan de la Cosa, publicado en 1500, los barcos de esta expedición de Cabot fueron bordeando casi todas las costas de Canadá y Estados Unidos hasta llegar incluso al cabo Hatteras, en el actual estado de Carolina del Norte. Algunos autores incluso afirman que alcanzó Florida, terminando así un recorrido casi completo por toda Norteamérica. Se conservan pocos registros y documentos de aquel viaje, por lo que no estamos completamente seguros de hasta donde llegó. Todo parece indicar que Cabot se acercó a la bahía de Baffin y en la vuelta recorrió las costas de Nueva Escocia, en Canadá, Massachusetts, ya metidos en el actual Estados Unidos, bajó por lo que hoy conocemos como Nueva York y terminó llegando hasta Carolina del Norte. Por último, algunos historiadores mencionan que de nuevo tuvo que soportar una revuelta entre los marinos y que decidió volver a Inglaterra.

Estas son las últimas noticias, más o menos fiables, que tenemos de John Cabot. A partir de este momento todo se vuelve borroso y su figura —o la de Giovanni Caboto— se desvanece en la bruma de la historia. Algunos dicen que murió durante el viaje de vuelta, otros afirman que, aunque consiguió llegar a Inglaterra junto con el resto de la expedición, no duró demasiado y falleció de tuberculosis unos meses más tarde. Lo único cierto que podemos asegurar de su final es que a partir de 1499 ya no hay más noticias de John Cabot, un descubridor a la altura de Cristóbal Colón que ha pasado de puntillas fuera del mundo anglosajón.

Pero aunque la pista de John Cabot se pierda en el último año del siglo XV, su apellido no iba a desaparecer tan fácilmente. Su hijo, Sebastián Cabot, el mismo que le acompañó en sus viajes hacia el norte de Canadá, iba a tomar el relevo, esta vez con un nuevo rey inglés: el célebre Enrique VIII.

Sebastián fue tan aventurero como su padre, pero su fama inicial le llegó como cartógrafo real en la corte inglesa. Sus mapas jugarían un importante papel en la manera en que hoy entendemos el mundo. Cabot realizaría otro viaje fascinante, esta vez bajo el sueldo del rey español Fernando el Católico: exploró casi toda América del Sur, llegando incluso a la boca del río de la Plata. Solo unos años después de la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, Sebastián ya había navegado de punta a punta todo aquel continente: desde las gélidas latitudes de Canadá en Terranova, hasta el sur de América en tierras tan lejanas como Uruguay o Argentina.

Pero, ante todo, Sebastián fue un magnífico cartógrafo. Uno de sus mapamundis, publicado en 1544, se convirtió en un referente para cientos de marinos, geógrafos y por supuesto para muchos otros cartógrafos, que lo copiaron y adaptaron durante más de dos siglos. Colón y John Cabot pensaban que habían conseguido llegar a las Indias, y ambos murieron sin saber que las tierras que descubrieron pertenecían a un nuevo continente, pero apenas unos años después, gracias al trabajo de cartógrafos como Sebastián Cabot o Americo Vespucio, esa idea desapareció y todo el mundo aceptó que aquellas tierras eran un continente por sí mismo y que no pertenecían a Cipango o a algún país de Oriente.

Para muchos —España y Portugal, sobre todo—, las nuevas tierras se convertían en un nuevo paradigma para el comercio, una inmensa oportunidad para acceder a recursos, mercancías y riquezas. Sin embargo, para otros, aquel continente no representó un descubrimiento: en realidad era un obstáculo en medio de su verdadero objetivo. Aquel Nuevo Mundo, principalmente para las potencias que emergían y que buscaban un paso marítimo, era una barrera de tierra infranqueable que se extendía desde el norte hasta el sur y que les devolvía a su problema original: buscar una ruta hacia Oriente.

Este es el verdadero inicio de la búsqueda de los pasos. El paso del Noroeste, a través del Ártico de América del Norte, con todo ese archipiélago de islas al norte de Canadá; y el paso del Nordeste, por el mar Blanco, Rusia, Siberia, el mar de Barents, el mar de Kara, Nueva Zembla y por fin su salida hacia Oriente. Así comienza la aventura de los pasos, la búsqueda para salvar un continente, América, descubrimiento para algunos, obstáculo para otros.

Los mapas serán básicos durante los siguientes cinco siglos, puesto que las expediciones se moverán por regiones y mares poco conocidos incluso en nuestros días. ¿Dónde está Nueva Zembla? ¿Dónde está la isla de Ellesmere? ¿Y la bahía de Baffin? En estas páginas recorreremos lugares inmensos, gigantescas extensiones en tierra de nadie mayores que países enteros y aguas heladas entre miles de pequeños islotes y archipiélagos sepultados entre bloques de hielo. Cerramos aquí el círculo con el que empezábamos el capítulo, volviendo a la anécdota del pueblo inventado de Agloe: hay algo mucho más peligroso que una mentira, una media verdad. Si una historia solo contiene falsedades, es fácil detectarla y desecharla. Sin embargo, mezclar verdades y mentiras es la manera más eficiente de colar algo falso. Tomar eventos reales, verídicos, recrear un panorama creíble y a partir de ahí incluir partes falsas, elementos misteriosos o inventados resulta más eficaz y seguro que una mentira aislada. En el mundo de la cartografía, las consecuencias que puede acarrear un cóctel de este tipo son impredecibles, sobre todo tratándose de mapas en estas tempranas épocas de exploración y navegación. Una mentira impresa sobre un mapa puede inclinar la balanza hacia un lado y derribar una pieza de dominó, con repercusiones importantes durante siglos. Eso es precisamente lo que ocurrió con el mapa de los hermanos Zeno.

DICHOSO MAPA

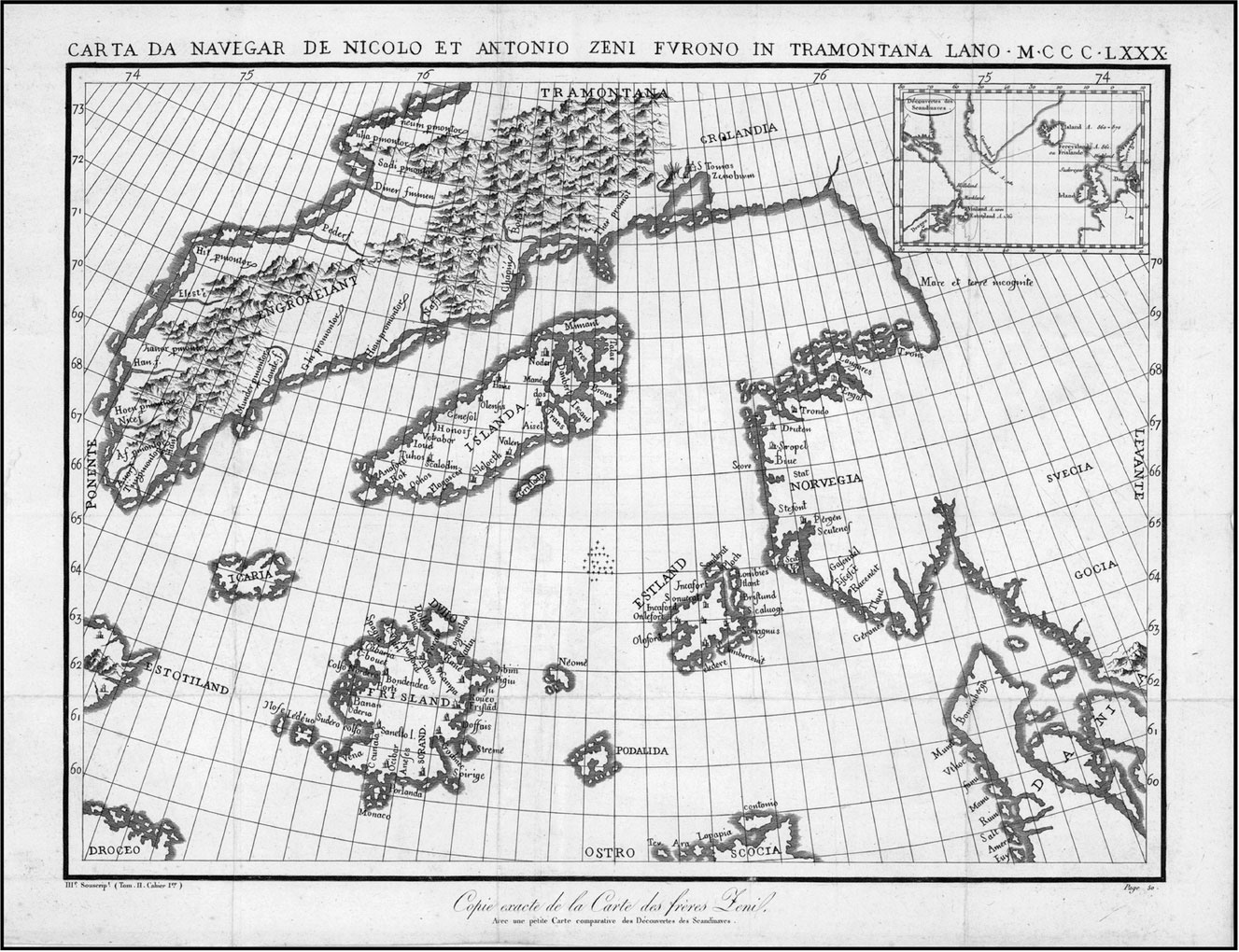

Ni siquiera en la actualidad resulta fácil encontrar información fiable y rigurosa sobre este documento. Hoy en día, sabemos que fue un fraude en toda regla, pero en aquellos tiempos, a mediados del siglo XVI, se consideró verdadero y esta confianza generaría numerosas confusiones durante las siguientes décadas. La historia documentada dice que en 1558 los hermanos venecianos Nicolò y Antonio Zeno publicaron la copia de un supuesto diario que —afirmaban— había sido redactado por un familiar suyo. Este pariente de los Zeno había efectuado un viaje increíble, alrededor de 1400 —más de un siglo y medio antes de la publicación del mapa— por los mares y tierras del norte. Esta presunta expedición se realizó al servicio de un rey llamado Zichmini, que era el señor de una isla llamada Frislandia, situada al norte de Noruega.

Por supuesto, ni existió jamás un rey con ese nombre, ni mucho menos un reino isla llamado Frislandia, todo era una invención de los hermanos Zeno. Lo que ocurre es que las peripecias descritas en aquel diario eran tan emocionantes y describían las islas con tantos detalles que sus contemporáneos se lo creyeron a pies juntillas. Además, aquel relato iba acompañado de un plano, el célebre mapa de los hermanos Zeno, y era un documento tan claro y tan preciso que pocos dudaron de su autenticidad. Los dos italianos utilizaron a la perfección el viejo truco de mezclar verdad y mentira, localizaciones reales y conocidas, con lugares inventados y misteriosos. Combinaba tan bien lo que se conocía, con islas y regiones inventadas, que muchos cartógrafos ilustres como Mercator, Ortelius o Ramusio se lo creyeron totalmente y al reproducirlo iniciaron una reacción en cadena. Los cartógrafos empezaron a incluir en sus obras los lugares que se mostraban en este falso plano. En el mapa de los hermanos Zeno aparecían claramente islas conocidas, como Islandia, mezcladas con otras tierras inventadas, como la gran isla Frislandia o el reino de Estatilandia. Durante más de un siglo y medio, docenas de barcos y cientos de marineros navegaron confundidos buscando aquellos territorios sin encontrar jamás nada.

Mapa de los hermanos Zeno, publicado en 1558. Henrich Peter von Eggers en el libro de 1793, Priisskrift om Grønlands Østerbygds sande Beliggenhed. |

Toda la exploración de los mares del norte se vio afectada por la patraña inventada por los hermanos Zeno, que, para aportar más credibilidad a aquel fake del Cinquecento, contaron también con la ayuda de un editor italiano de renombre: Marcoloni. Aquello confundió aún más, y usando esta pequeña falacia de autoridad consiguieron que los errores incluidos en el mapa perduraran, con algunas variaciones, hasta casi el siglo XIX.

¿Por qué urdieron esta farsa los hermanos Zeno? La explicación es bastante sencilla si se considera su fecha de publicación, 1558. En las décadas previas, Colón había llegado a América reclamando su dominio para los españoles; Cabot, por su parte, había desembarcado en Terranova y demandado aquellas tierras para el rey de Inglaterra. Y los Zeno, simplemente, se inventaron una historia en la que afirmaban que un familiar suyo había llegado antes que nadie, buscando así el derecho de reclamar territorios para su ciudad, el estado de Venecia.

Hoy sabemos con exactitud que tanto el mapa como el relato de viajes de los hermanos Zeno fueron un truco, y además conocemos bastante bien cómo lo hicieron. Se limitaron a manipular otros mapas existentes, como los trazados por cartógrafos menos conocidos, como Olaus Magnus y Zamoyscki, que curiosamente habían publicado trabajos anteriores a los Zeno y mucho más exactos. Cogieron aquellos mapas previos, les añadieron algunas tierras desconocidas y lo aderezaron con un relato asombroso para llamar la atención; el resultado fue el mapa perfecto para desconcertar a todo el mundo y, de paso, colar las reclamaciones territoriales de Venecia.

El falso mapa de los hermanos Zeno también tuvo consecuencias directas sobre la exploración de los pasos polares hacia Oriente. En lo que representa la entrada al paso del Nordeste —en el margen superior derecho del plano, entre Noruega y Groenlandia, dibujada como península—, se lee claramente una leyenda que dice: Mare et terre incognite, es decir, «mares y tierras desconocidas». Estas palabras impresas representaban una evidente y poderosa llamada de atención para cualquier descubridor o aventurero que se precie. De los dos pasos polares hacia las Indias —el paso del Noroeste y el del Nordeste—, es lógico que, tras ver aquel mapa, los primeros intentos se realizaran precisamente por el este, a través de aquellos mares y tierras desconocidas. La noticia de que la Tierra era redonda ya no era una sorpresa. Algunos lo sabían gracias a la publicación del famosísimo mapamundi de Ptolomeo en 1462, un mapa que presenta el mundo conocido con un aspecto claramente abombado, pero los descubrimientos de Colón y de Cabot despejaban ya todas las dudas. Los primeros aventureros, tentados por el extendido mapa de los Zeno, empezarían buscando un paso a las Indias en aquellos mares y tierras desconocidos situados al este. El paso de Noroeste tendría que esperar un poco más.

Poseer un mapa certero o conocer una travesía segura hacia tierras desconocidas representaba una gran ventaja para cualquier país, siempre que supiera mantenerlo en secreto y a salvo de confidentes extranjeros. En el Archivo General de Simancas se conserva una carta escrita por un diplomático español que hacía tareas de espía en Inglaterra y que se llamaba Pedro de Ayala. En ese documento, remitido desde Londres, ya en 1498, se informaba a los Reyes Católicos de los viajes de John Cabot y sus descubrimientos en Norteamérica. Era una carta cifrada, para que si alguien la interceptaba no pudiera leer su contenido, y ponía al corriente de lo que estaba haciendo Inglaterra en aquellas nuevas tierras. Cincuenta años después, en pleno siglo XVI, cuando ya todos sabían que América no era las Indias y que el paso hacia Oriente aún estaba por descubrir... empezaba la verdadera carrera por los pasos del Norte.

UN BELLO NOMBRE PARA UNA COMPAÑÍA DE AVENTURAS

La primera nación en hacerse a la mar, buscando el paso que sorteara ese nuevo continente y la llevara a las Indias, fue Inglaterra. Y es lógico que fuera así. Los españoles y los portugueses andaban muy ocupados con América, y los ingleses sentían que solo les quedaban migajas, tenían que buscar como fuese una nueva ruta.

En 1541, un noble inglés llamado Robert Thorne hablaba así de la encrucijada en la que se encontraba su país:

España navega libremente por las Indias y los mares occidentales. Portugal manda sus naves por los orientales. Consecuentemente, entre el camino de Occidente y el de Oriente, estos dos países tienen acaparado el mundo para ellos solos. Además, por la ruta del meridiano hay una gran zona descubierta por los españoles. No queda nada más por descubrir salvo que tomemos el camino del norte.

No estamos ante ese impulso romántico por el descubrimiento de los exploradores decimonónicos. En el siglo XVI la carrera polar se movió por poderosas razones económicas, sociales e incluso territoriales para extender dominios, control y comercio. Otro gran viajero inglés, de este siglo XVI, Richard Chancellor, explica con claridad en sus memorias las razones que impulsaron a los ingleses a navegar hacia el norte:

En otros tiempos nuestras mercancías llegaban a los pueblos con quienes comerciábamos pocos días después de haber sido solicitadas. Sin embargo, nuestros artículos, buscados ansiosamente desde muchos años atrás por esos clientes, han sido sustituidos por otros, con la consiguiente bajada en los precios. Y pese a encargarnos de su transporte, han subido los gastos relativos a objetos de procedencia extranjera. Esta situación, dio lugar a que importantes ciudadanos de Londres y hombres de gran sabiduría, preocupados por el bien de su patria, comenzaran a reflexionar sobre los métodos más convenientes a emplear para poner remedio a dichos males. Observando las riquezas de que disfrutaban españoles y portugueses, frutos de sus descubrimientos, los cuales habían ampliado enormemente el área de sus actividades comerciales, se dijeron que ellos alcanzarían idénticos resultados enviando a sus marinos por nuevos mares y océanos.

Estos son los motivos y son económicos. Precios, comercio, mercancías...; no es de extrañar que justo en estos años se fundara la primera sociedad anónima de la historia, concretamente en Londres, en 1551. Una empresa formada por tratantes y marineros destinada a conseguir nuevas rutas de comercio. Para estos comerciantes y contratistas ingleses estaba claro que, si querían subirse al carro de los nuevos tiempos, debían unirse todos, hacer piña y fundar una gran compañía que pudiera hacer frente a la expansión comercial de España y Portugal. Una gran empresa que planificara y financiara expediciones, barcos y tripulación para encontrar ese ansiado paso del Norte. El emprendedor rey Enrique VIII había muerto, y aunque su sucesor, Eduardo VI, aún era joven, todo el mundo sabía que era un monarca enfermo y en decadencia. En 1550, el joven rey Eduardo estaba ya dando sus últimos coletazos (moriría solo dos años después) así que los comerciantes eran conscientes de que no podían contar con mucha ayuda por parte de la monarquía. Ante aquella desesperada situación, los muelles y puertos de Inglaterra eran un hervidero de reuniones, comentarios y planes. Y por fin, en 1551, formada por más de 220 comerciantes y marineros de toda Inglaterra, se fundaba la primera sociedad anónima, y lo hacía con uno de los nombres comerciales más bellos que ninguna empresa haya tenido nunca: «Compañía de aventureros mercantes para el descubrimiento de regiones, dominios, islas y lugares desconocidos». Unos años después, en 1555, este característico nombre desaparecería y la sociedad cambiaría su denominación, pasando a conocerse como la Muscovy Company, o la Compañía de Moscovia. La empresa más longeva de la historia, con una trayectoria apasionante y que aún se mantiene activa en nuestros días.

Pero con su fundación también llegaba la pregunta que todo el mundo se hacía: ¿a quién ponemos a cargo de esta compañía de aventureros para el descubrimiento de lugares desconocidos? La respuesta era bastante obvia, y el nombre nos es conocido: Sebastián Cabot, el marino más célebre de aquella época, hijo del gran héroe inglés John Cabot, la designación más lógica y natural. Sebastián era el más adecuado, de joven había viajado a los territorios de Norteamérica acompañando a su padre, se había convertido en un magnífico cartógrafo e incluso en España lo habían nombrado piloto mayor del reino. Pero además había participado en otra gran expedición española que había llegado hasta el sur de América. A mediados de siglo había dejado España y estaba de vuelta en Inglaterra: el cargo de presidente de la Compañía de aventureros mercantes ya tenía nombre, Sebastián Cabot.

Sin embargo, en 1551 Cabot contaba ya con más de sesenta años y no estaba para muchos viajes, así que su trabajo fue el de organizar y preparar las expediciones... lo que hoy podríamos denominar el «jefe de planificación». Por supuesto, necesitaría marinos para comandar aquel primer gran viaje en busca del paso del Norte. Los cargos más importantes se distribuyeron de la siguiente manera: siguiendo las buenas costumbres inglesas, el puesto principal de la expedición lo ocuparía un noble, sir Hugh Willoughby, un hombre de buena cuna, un gran soldado y militar, pero que apenas sabía nada de navegación. Esta combinación se ha dado en numerosas ocasiones durante la historia polar y casi siempre con nefastos resultados. Para compensar la falta de experiencia marina de Willoughby, la compañía nombró a Richard Chancellor, un capitán experimentado, un comerciante bregado en muchos mares y alguien que se había convertido en una de las voces que más empujó para que Inglaterra buscara nuevas rutas comerciales.

Cabot iba a planificar la expedición y a dictar las reglas de la marinería en aquel gran viaje. Uno de los aspectos que más le preocupaban era la disciplina de los marineros. Viajando con su padre tuvo que enfrentarse a numerosas revueltas, así que se tomó muy en serio este apartado y dictó un férreo código de conducta que debería aplicarse de manera estricta. Se han conservado muchas de aquellas normas que Cabot impuso, entre las que se incluía la prohibición de blasfemar y jurar, las conversaciones obscenas, las apuestas a los dados, las cartas y cualquier otro juego, puesto que «ocasionaban la ruina de los que se entregaban a ellos, aparte de dar lugar a riñas que desembocaban a menudo en el crimen». Además, antes de embarcar, cada marinero debía hacer un juramento ante el jefe de la expedición, y estas reglas eran leídas en voz alta a todos los marineros una vez por semana. Y no solo en alta mar, Cabot redactó cláusulas para el comportamiento de los marinos en cualquier tierra que pisaran: el uso de la fuerza quedaba prohibido, salvo último recurso; a las mujeres que encontrasen debían respetarlas a toda costa; y en general, la cortesía y la precaución debían regir todos los movimientos de aquellos expedicionarios. Al fin y al cabo, eran marineros ingleses. Estamos asistiendo a los inicios de lo que más adelante se convertiría en la Marina más legendaria de la historia y una profesión que sería el orgullo de todo un país durante siglos.

Llegó así la gran expedición. El 10 de mayo de 1553, tres magníficos barcos anclados en el puerto de Deptford inician su travesía hacia mares y tierras desconocidos en busca del paso hacia las Indias por el nordeste. Al mando de la expedición, sir Hugh Willoghby, a bordo del navío Bona Esperanza. Inmediatamente detrás, el gran navegante Richard Chancellor, comandando el navío Edward Bonaventure, y cerrando la comitiva, el tercer barco, el Bona Confidentia, al mando de otro gran marino de origen holandés, Cornelias Durfoorth.

Un pasaje, extraído del libro de Laurence Patrick Kirwan, que además contiene citas literales de la época, nos ofrece una visión muy certera de lo que significó la partida de esta expedición de Willoghby, Chancelor y Durfoorth:

La corte se encontraba en aquella época del año en Greenwich y cuando las embarcaciones fueron avistadas se produjo una gran excitación entre el público. Los cortesanos —relata un espectador—corrían de un lado para otro, mezclándose con la gente del pueblo en la costa. Los miembros que componían el consejo privado se hallaban asomados a las ventanas de palacio. Algunos subieron hasta lo alto de las torres. Los buques, para corresponder a aquellas aclamaciones, saludaron a todos con una salva de artillería, cuyo estruendo pareció rebotar en las elevaciones de la ciudad, repitiéndose interminablemente como un eco, y los marineros gritaron de tal manera que el aire se pobló de nuevo de ruidos, como minutos antes. Unos se subían a los castillos, haciendo gestos de adiós dirigidos a sus amigos, otros se movían sin cesar por las cubiertas o trepaban por las jarcias o se encaramaban a lo alto de los palos. Varias damas y caballeros subieron a bordo de las naves, bebiendo a la salud de los buques y sus tripulaciones.

Era un día de gloria para Inglaterra, el inicio de una increíble expedición que dejaría triunfos y derrotas repartidos por el camino.

Empecemos echando un vistazo a aquellos tres barcos y a sus tripulaciones. Comandando el barco principal, el Bona Esperanza, y a pesar de su nula experiencia en navegación, estaba Willoghby. Su puesto al mando de la expedición se basaba más en su liderazgo. Buscaban un caballero inglés que supiera llevar bien la disciplina y para eso Willoghby era el indicado. Había sido soldado en las guerras contra Escocia y el mismísimo rey Enrique VIII lo había nombrado caballero. No obstante, comandar marineros en un barco, en medio de unas aguas desconocidas, no es lo mismo que dirigir un regimiento, por lo que necesitaba un buen piloto a su lado, y ese navegante era William Gefferson, un tipo experimentado que complementaría la inexperiencia de Willoghby en el Bona Esperanza.

Por otro lado, tenemos a Richard Chancellor, al mando del navío Edward Bonaventure. Él sí era un marino curtido en mil mares, un comerciante de éxito pero, además, para asegurar la expedición, iba acompañado de uno de los personajes más apasionantes de estas primeras misiones al norte, Steven Borough. Un hombre que se embarcó hasta en tres expediciones árticas. Él y su hermano William Borough, a pesar de sufrir lo indecible en todos y cada uno de estos viajes, se volvían a enrolar una y otra vez, fueron los primeros «enganchados» al Ártico y terminaron convertidos en protagonistas de algunas de las peripecias polares más extraordinarias de este siglo XVI.

Para completar la comitiva, un fichaje estrella. La Compañía de aventureros quería entre sus filas a los mejores marineros, y después de conseguir a Cabot, trajeron desde Holanda a otro gran piloto, Cornelias Durfoorth, el hombre que comandaría el tercer barco, el Bona Confidentia.

Era una mañana radiante de mayo de 1553, los navíos descendían majestuosos por el Támesis, aclamados y vitoreados por una multitud que se agolpaba en Londres para verlos partir. Los mejores barcos jamás construidos por Inglaterra, los mejores comandantes y los marineros más disciplinados de la época. En un principio, todo parecía apuntar hacia otro gran éxito de la marinería británica. Asegurar que eran los mejores barcos de Inglaterra no es ninguna exageración. El Matthew, el navío con el que John Cabot había conseguido su gesta de atravesar el Atlántico y llegar al Ártico canadiense, era un cascarón de juguete de apenas cincuenta toneladas comparado con estos nuevos buques. La experiencia adquirida durante las últimas décadas en las aguas heladas del norte había enseñado a los ingleses que aquellos mares no se andaban con chiquitas y que había que viajar preparado. El Bona Esperanza pesaba 120 toneladas; el Edward Bonaventure, 160 toneladas, y el más pequeño y ágil, el Bona Confidentia, 90 toneladas. Pero además eran los primeros barcos de Inglaterra que llevaban la cubierta forrada de metal. Los cascos de los tres buques se forraron de plomo para soportar las más que seguras embestidas del hielo en aquellos mares, y también porque, cuando llegasen a las Indias, el clima sería cálido y muchos afirmaban que aparecerían gusanos que destruirían el casco de madera.

En resumen, tres magníficas embarcaciones, un estupendo ideólogo como Sebastián Cabot planificando la expedición y un buen puñado de marinos y comandantes dirigiendo desde el timón la primera gran búsqueda de un paso por el norte hacia las ansiadas Indias. De todo ese monumental esfuerzo, de toda aquella gran expedición, tan solo sobrevivió un barco, un solo buque regresó a salvo a Inglaterra. El resto de aquellos hombres pereció, naufragó o simplemente desapareció.

Sir John Barrow, el principal impulsor de la exploración polar del siglo XIX, dejaba en su crónica histórica de los viajes al Ártico el siguiente pasaje sobre esta expedición:

De los tres barcos que salieron, solo sobrevivió el Edward Bonaventure, con Chancellor y Borough. Los otros dos, junto con sus oficiales y tripulantes en número de unos setenta, perecieron miserablemente bajo los efectos del frío, del hambre, o de ambos, en alguna parte inhóspita y desierta de la costa oriental de Laponia.

Jean Mirsky, en su ruta al Ártico, añade:

Las naves y los cadáveres fueron encontrados al año siguiente por pescadores rusos. Los varados cascos, supuestamente protegidos con el mejor de los plomos, sucumbieron frente a las aguas del norte y debieron parecer una burla a aquellos hombres condenados a morir lentamente en aquella tierra de desolación, expuesta a los horrores jamás soñados del invierno ártico. No habían llegado a Catay, habían sido devorados por la Rusia ártica.

La fortuna quiso que fuera precisamente el Bonaventure de Richard Chancellor el único navío en sobrevivir a las dificultades de aquellos mares. Como un guiño del destino, el buque hizo honor a su nombre y tuvo, precisamente eso, «buena ventura». Ocurrirá a menudo en la historia de la exploración polar, los barcos de una expedición se separan y la suerte decide su destino: la deriva hacia un lado de la costa o hacia la rivera contraria representa en muchas ocasiones la vida o la muerte. La caprichosa fortuna, como una moneda lanzada al aire, puede empujar a toda una tripulación hacia un terreno infernal y solitario, o posarla cerca de algún poblado inuit donde conseguir ayuda y salvar el pellejo. Estar preparado es fundamental, pero tener un poco de suerte nunca viene mal.

Definitivamente, la fortuna no fue nada benévola con esta primera gran expedición. Tras aquella salida triunfante a través del Támesis, los tres barcos se hacen al oceáno y enfilan rumbo a los mares de Noruega. Las mismas aguas que pusieron en aprietos a los vikingos se conjuraban entonces contra los ingleses, y solo unos meses después de partir, empezó a fraguarse la tragedia. En septiembre de 1553 los tres barcos navegaban frente a las costas del archipiélago de las islas Lofoten cuando una fuerte tormenta los separó. Las cartas hablan de un «terrible torbellino, o un terrible tornado» que desarma la expedición y envía a los barcos en direcciones diferentes. Chancellor, en el Bonaventure, es empujado hacia un lado, y el resto de los barcos terminan despedidos hacia otro. Su suerte final se decidió ese mismo día de septiembre, durante aquella tormenta en los mares de Noruega.

LOS DIARIOS

Otro de los elementos pioneros en esta expedición británica es que los capitanes tenían la obligación de documentar cada día todo lo que ocurriera en el viaje. Muchos de los protagonistas y aventuras anteriores se han perdido o se han olvidado precisamente porque no se conservan documentos de sus peripecias. La gran expedición de Willoghby y Chancellor llevó a rajatabla la obligación de escribir un diario, relatando todo lo que acontecía durante el viaje. Y lo escribían todos los días, sin importar las condiciones en las que se encontraran. Esta disciplina será fundamental en las exploraciones polares en el futuro: hombres que, a pesar de estar muriendo literalmente de hambre o de frío, llevan un registro diario de observaciones, descubrimientos y anotan todo lo que sucede, sin importar el estado en el que se encuentren o las penurias por las que estén pasando. Será una constante a partir de esta expedición, y mucho más en las misiones inglesas.

El diario de Chancellor es el documento que mejor se ha conservado. La tormenta dividió la expedición y el barco de Chancellor y Borough terminó en las aguas del mar Blanco, un golfo en el mar de Barents, en pleno océano Glacial Ártico. Las descripciones de Chancellor en su diario son espectaculares: «Nos encontrábamos en un lugar donde no había noche, sino luz continua sobre el mar inmenso y poderoso».

Más que navegar, vagaron por aquellas aguas durante días, hasta que el majestuoso navío Edward Bonaventure consiguió llegar a un puerto ruso, al que llamaban Jolmogory y que unos años más tarde sería designado como Novojolmogory. Hoy lo conocemos como Arcángel, uno de los puertos más importantes de Rusia en la desembocadura del río Dviná Septentrional en el mar Blanco.

Las caras de los ingleses debieron de iluminarse al atracar en aquel puerto de la Rusia ártica y descubrir que habían llegado a un país gobernado por un emperador llamado Iván Vasílievich. Su sorpresa solo iría en aumento, puesto que días más tarde, unos emisarios les comunicarían que su señor quería conocerlos en persona. Vasílievich, al que hoy todos conocemos como el zar Iván IV de Rusia, el mismísimo Iván el Terrible, los invita a su palacio y la expedición inglesa se dispone a descubrir la inmensidad de las distancias en ese país. Desde el puerto donde habían atracado hasta Moscú los separaban más de mil kilómetros. Chancellor, acompañado de un grupo de sus marineros, estaban a punto de experimentar todas las delicias (e incomodidades) de un extraordinario viaje en trineo, algo inédito para ellos. Durante las semanas siguientes, en los trayectos de ida y vuelta, los marineros de Chancellor terminarían recorriendo en trineo más de 1.200 millas inglesas, esto es, unos 1.900 kilómetros para alcanzar la capital, encontrarse con el gran zar y descubrir que, en el fondo, Iván el Terrible no era tan terrible, al menos con aquellos ingleses. Las joyas, el oro y los espléndidos ropajes del mandatario impresionaron a los marineros, que se quedaron encantados con el trato recibido. En el diario de Chancellor podemos leer que «el Zar los recibió a su mesa para ofrecer a cada uno, y con su propia mano, una copa de bebida». Por fin, Chancellor tenía lo que tanto buscaba: un país rico y pujante con el que abrir mercado. El comercio con Rusia nació allí mismo, y se cimentó gracias a aquellos días con el propio zar.

Chancellor volvió encantado a Inglaterra, contando las maravillas de aquella Moscovia que había visitado y trayendo cartas del zar invitando a otros comerciantes. La Compañía de los mercaderes aventureros ya tenía una nueva ruta y la ventana al comercio que tanto anhelaban. A partir de 1555, la sociedad de mercaderes y aventureros pasaría a llamarse Compañía de Moscovia, y así la conoceremos hasta nuestros días.

Esta fue la mejor parte de la expedición, la que sobrevivió, pero quedan pendientes las desventuras de los otros dos barcos, el Bona Esperanza y el Bona Confidentia... En este caso, sus nombres no ayudaron mucho al destino de sus tripulantes. Durante aquella tormenta de septiembre de 1553 que los separó, los barcos de Willoughby y Durfoorth fueron empujados hasta el cabo Norte, en los límites de Noruega. El Bona Esperanza, tras semanas de navegar de un lado a otro, se adentró en el mar de Barents, por la costa norte de la actual península de Kola, y terminó recalando en algún punto indeterminado del óblast ruso de Múrmansk. El barco estaba maltrecho y los hombres de Willoughby no tuvieron otra opción que refugiarse como pudieron y pasar allí el invierno. En aquellos parajes desiertos y solitarios, todos fueron muriendo, uno por uno, ya fuera por hambre, congelados o por escorbuto, la enfermedad que más marinos se ha llevado en toda la historia y que se convirtió en una verdadera guadaña en casi todas las expediciones polares hasta bien entrado el siglo XX. Los cuerpos de aquellos marineros fueron encontrados al año siguiente, en 1554, por pescadores rusos. No sobrevivió nadie.

De Willoughby se encontraron diversas anotaciones, escritas de su puño y letra, donde contaba cómo se habían intentado alimentar de focas, venados, osos y hasta zorros, de cómo tuvieron que soportar enormes tormentas de nieve y granizo, de vientos casi constantes que apenas les permitían ver nada y de cómo terminaron perdidos y deambulando en todas direcciones por aquellos parajes, durante semanas, sin llegar a contactar con ningún ser humano. Día tras día, Willoughby escribió en su diario todas sus penalidades, anotando cómo sus hombres iban cayendo por el camino, hasta que finalmente murieron todos.

El resultado final de esta expedición es bastante agridulce. Por un lado, la apertura comercial que Chancellor trajo desde Rusia y, por otro, la muerte y desaparición de dos barcos con sus tripulaciones al completo. Pero así eran las cosas en estos siglos, unos lloraban por los fallecidos mientras que otros ya estaban embarcados y listos para volver a la carga con una nueva expedición. En 1555, el victorioso Chancellor asumió el mando del nuevo viaje. Una nueva expedición hacia Moscovia que terminaría de manera rocambolesca con el propio Chancellor ahogándose para salvar a un embajador ruso que venía con él en el viaje de vuelta.

Esta segunda expedición de la Compañía de Moscovia sería realmente peculiar. Chancellor vuelve a salir de Londres con su barco de la suerte, el Edward Bonaventure, al que acompaña otro navío fletado para la ocasión llamado Philip and Mary. Ya en camino hacia Rusia, reciben las noticias de la muerte de Willoughby, por lo que Chancellor decide desviarse del rumbo marcado para llegar al punto donde este había desembarcado. No divisan ningún cuerpo, pero Chancellor se encuentra con los dos barcos perdidos de la expedición, recoge las anotaciones de Willoughby y recupera esos dos navíos. Una sorpresa inesperada, el Bona Esperanza y el Bona Confidentia, tras algunas reparaciones de emergencia, vuelven a hacerse a la mar y se incorporan a la nueva expedición de Chancellor.

El inglés retoma nuevamente el rumbo a Rusia con una imprevista comitiva compuesta ahora de cuatro flamantes barcos. No obstante, el desvío tomado por Chancellor para recuperar los navíos y los documentos de la anterior expedición los hizo adentrarse en las costas orientales de Noruega y aquello retrasó el viaje. Aun así, el inglés consigue remontar toda la costa noruega y vuelve a salir airoso de la situación. Llega nuevamente al puerto ruso con sus cuatro barcos y consigue establecer el primer intercambio de mercancías a través de la nueva ruta. Tejidos y sobre todo lanas inglesas fueron el principal objeto de mercado. Parecía que el comercio con Moscovia empezaba a dar sus frutos. Animados por estos tratos comerciales, los rusos envían un emisario, el primer diplomático ruso que iba a visitar Inglaterra. Se llamaba Osep Nepeja y se embarcó junto con Chancellor en el viaje de retorno.

Sin embargo, la vuelta no iba a ser tan fácil. El invierno se les echó encima y no tuvieron otra opción que resguardarse en lo que hoy conocemos como el fiordo de Trondheim. Definitivamente, no estaban preparados para aquello. Una nueva tormenta les pilló desprevenidos y el Bona Esperanza terminó hundiéndose en el fondo de aquellas aguas. Por su parte, el Bona Confidentia se perdió de vista y jamás volvieron a tener noticias de él. Los dos barcos recuperados se habían vuelto a esfumar y Chancellor se había quedado como al principio: con su Edward Bonaventure y el Philip and Mary.

Con la expedición nuevamente en desbandada, con dos barcos hundidos, Chancellor decide apretar los puños y seguir adelante. Logra reponerse y parece que lo va a conseguir cuando, justo en las costas de Escocia, el navío sufre un ataque. El inglés intenta poner a salvo al embajador ruso como puede, pero no lo consigue. El querido capitán Chancellor muere ahogado y al emisario del zar lo secuestran los escoceses. Curiosamente, unos meses más tarde, el embajador ruso consigue escapar de sus captores escoceses y logra arribar sano y salvo a Londres. Así finaliza la segunda gran tentativa de la Compañía de aventureros, la Compañía de Moscovia, con Willoughby y Chancellor muertos.¿Quién queda? De aquella gran expedición original, y tan solo unos años más tarde, aún sigue en pie el gran piloto de Chancellor, el segundo a bordo del Bonaventure, Stephen Borough.

Primavera de 1556. Nos encontramos con Stephen Borough y su hermano William en una hostería de Gravesend, en la rivera sur del Támesis. La Compañía de Moscovia celebra un gran banquete en su honor, con cerveza, música, baile, y con el mismísimo Sebastián Cabot, ya bastante anciano, presente y homenajeando a Borough, el héroe del momento, superviviente de los dos viajes anteriores que, como era previsible, está listo para su propia expedición.

A la mañana siguiente, Borough se hace a la mar en un pequeño barco llamado Searchthrift, con unas dimensiones mucho más reducidas y con apenas cincuenta toneladas de peso, en una expedición que busca un nuevo paso a través del peligroso mar de Kara, al norte de Siberia. El objetivo sigue siendo encontrar una ruta hacia el este, y en este empeño, Borough consigue llegar las islas de Nueva Zembla, un enorme archipiélago helado de más de noventa mil kilómetros cuadrados de extensión que será un escenario fundamental de las siguientes expediciones por el nordeste.

Borough sobrevivirá a lo que está por llegar, pero su misión será una de las más duras a las que se ha enfrentado hasta el momento. El poderoso Ártico, en toda su inmensidad iba a dejar huella en aquellos marinos nada más alcanzar las aguas más al sur de Nueva Zembla. El pequeño barco de Borough comprobó de qué es capaz la naturaleza en aquellas latitudes.

Del viaje de Borough también se han conservado documentos, y con ellos podemos seguir los pasos de su periplo. Al llegar a la península de Kola, la expedición se encontró con varias embarcaciones de pescadores rusos que les echaron una mano guiándoles y señalándoles el camino más seguro hacia el mar Blanco. Una vez allí, estarían a su suerte. Tras navegar varios días tuvieron un encuentro que les dejó una impresión bastante notable. En el diario de Borough se puede leer:

¡Una ballena!, había una monstruosa ballena a babor, tan cerca de nuestro costado que podríamos haberle clavado una espada, cosa que no nos atrevimos a hacer por miedo a que volcara nuestro pequeño barco, todos gritamos y al estrépito de nuestras voces la bestia se alejó de nosotros.

Tras el encuentro con la gran ballena, la expedición de Borough siguió hacia el este, atravesó el estrecho de Nueva Zembla y continuó el viaje hacia el mar de Kara. El descenso de temperaturas dejó la cubierta helada. Los marineros, con la precaria ropa de abrigo de aquel siglo, en 1556, se agrupaban durante las noches, apiñados en la bodega. La historiadora J. Mirsky describe el panorama de esta forma:

En el mar de Kara se enfrentaron con toda la intensidad de los hielos, las nieblas y las gélidas tormentas. Hasta la sangre se les helaba en las venas, durante semanas navegaron deambulando por aquellas aguas hasta que se encontraron con lo increíble.

Una gigantesca barrera congelada les impedía el paso. El barco, zarandeado por los vientos, llegó hasta las proximidades de una increíble pared de hielo de docenas de metros de alto. Desde la cubierta, los marineros levantaron sus cabezas hacia aquel muro blanco y decidieron que ya no podían más. Borough miró a su tripulación. Enfermos, congelados, apiñados en un barco diminuto que era un juguete a merced de los vientos y, frente a ellos, una pared de hielo que se extendía hasta donde la vista podía abarcar. No había forma de seguir adelante, debían volver a Inglaterra para avisar de lo que había en aquellas latitudes.

Este abrupto parón tuvo importantes consecuencias. El relato aterrador que Borough contó a su regreso a Inglaterra hizo que durante los siguientes veinticinco años nadie se atreviera a navegar por aquellas aguas. La búsqueda del paso del Nordeste se iba a estancar durante varias décadas y la compañía decidió continuar y fortalecer el comercio con Rusia mediante las rutas que ya habían abierto y que eran mucho más seguras. Para empeorar aún más las cosas, el único viaje al nordeste por Nueva Zembla y el mar de Kara que se organizó en aquellas fechas se perdió y nunca volvió. Estaba compuesto por dos barcos menores, el George, al mando de Arthur Pet, y el pequeño navío William, al mando de Charles Jackman. Los barcos eran frágiles, el George, de cuarenta toneladas, y el William, de veinte, por lo que resultaron poco útiles en aquellas aguas bravas y peligrosas. Jackman nunca regresó a Inglaterra y los marinos que consiguieron volver vivos contaron los mismos horrores que Borough.

La Compañía de Moscovia suspendió las exploraciones y abandonó el objetivo de alcanzar las Indias a través de aquel supuesto paso helado por el nordeste. Los años pasaron, el comercio con Rusia y la compañía de mercaderes ingleses prosperó y para ellos, al menos por el momento, eso sería suficiente. Habrá que esperar varias décadas hasta encontrar un nuevo empujón en las exploraciones. Francia no se iba a quedar quieta viendo como España, Portugal y ahora Inglaterra se hacían con las mejores rutas. Holanda, una potencia que empezaba a despuntar y que contaba con increíbles marineros, tampoco permanecería con los brazos cruzados. Los ingleses habían iniciado una carrera a la que, muy pronto, se unirían otras naciones.