JOSEP M. RODRÍGUEZ / LA LUNA EN LILLIPUT: UNA INTRODUCCIÓN

ÍNSULA 870

JUNIO 2019

Nota: este artículo empieza en la página 2 de la edición en papel. El número entre corchetes [![]() X] corresponde a la página de esa edición

X] corresponde a la página de esa edición

Año 1537. Fernão Mendes Pinto embarca en Lisboa hacia el continente asiático. Fue uno de los primeros europeos en visitar Japón —ni siquiera Marco Polo llegó realmente a anclar frente a ninguna de sus islas, por más que al leer Il milione parezca lo contrario, y que incluso llegue a darle nombre: Zipangu.

Marco Polo y Mendes Pinto encarnan dos actitudes, dos maneras de entender el mundo. Frente a la circularidad de la Edad Media, la apertura que supuso el Renacimiento. Frente a la imaginación mitificadora y por momentos libresca de Marco Polo, la experiencia vital del jesuita Mendes Pinto, que no solo formó parte de una de las expediciones iniciales a Japón, sino que la suya fue la primera en llevar armas de fuego hasta el archipiélago, según relata en su Peregrinaçãm.

No hay que olvidar que el siglo XVI fue un siglo de expansión geográfica. Los límites del hombre son ahora los límites del mundo. Y existe una necesidad por conocer esos límites, ese mundo recién estrenado. De ahí la importancia de libros como Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, o el ya mencionado Peregrinaçãm. Una curiosidad: ambas obras se publicaron de forma póstuma. La segunda, concretamente, en 1614. Treinta y un años después de la muerte de su autor.

De la exitosa acogida de Peregrinaçãm nos dan noticia sus seis tempranas traducciones a lenguas vecinas. Una de ellas, Historia oriental de las peregrinaciones de Fernán Méndez Pinto, se imprime en Madrid, en 1620, acompañada de un Catálogo de los autores que han escrito de las Indias orientales, Japón y China y de sus situaciones, navegación y conquistas —primera piedra de los estudios orientales en español.

Tanto el Catálogo como la traducción del libro de Mendes Pinto son obra del canónigo Francisco Herrera Maldonado, amigo de Lope de Vega, quien en aquellas fechas ya había publicado un volumen en prosa titulado Triunfo de la Fee en los Reynos del Japón, por los años de 1614 y 1615.

Durante la segunda mitad del siglo XVI, un tiempo de bonanza y estabilidad tanto política como económica en Japón, fueron muchos los diplomáticos, comerciantes y misioneros que llegaron a sus costas. En su mayoría, españoles y portugueses. Es decir, por un lado, estaba la labor apostólica de los jesuitas —de rápida aceptación entre los campesinos, y que Nicolas Poussin refleja a su manera en El milagro de San Francisco Javier— y, por otro, el enriquecimiento gracias al comercio exterior de algunos señores feudales que no pertenecían a la corte de los Tokugawa.

Todo ello, sumado al miedo a una invasión extranjera, tal y como había sucedido una década antes en las islas de Filipinas, despertó no solo el recelo del sogunado Tokugawa, sino una feroz hostilidad hacia lo forastero que terminó provocando la condena del cristianismo y el asesinato de miles de religiosos y conversos —origen de Triunfo de la Fee, que Lope escribirá a partir de una serie de cartas enviadas por los padres jesuitas desde Manila.

Los temas históricos eran muy del gusto del Siglo de Oro, baste con recordar que, según parece, el propio Lope había estrenado ya El alcalde de Zalamea, drama que inspiró a Calderón de la Barca su obra homónima en un curioso juego de espejos. Me pregunto si, del mismo modo, su Triunfo de la Fee no influiría en Herrera Maldonado para que sumara a la abundante bibliografía de la época sobre China un título más. Y qué título: Epitome Historial del Reyno de la China. Muerte de su Reyna, madre deste Rey que oy viue, que sucedio a treinta de Março, del Año de mil y seiscientos y diez y siete. Sacrificios y Ceremonias de su Entierro. Con la Descripcion de aquel Imperio. Y la Introduccion en el de nuestra Santa Fè Catolica.

El libro de Herrera Maldonado es del mismo año que su Catálogo y su traducción de Mendes Pinto. Y se edita, tan solo, dos después de que Triunfo de la Fee saliera de las prensas de Francisca de Medina. Matsuo Bashō ni siquiera había nacido. De ahí lo llamativo del siguiente fragmento: «Entre las selvas de Islas, à quien el Mar permite sacar las frentes, yaze el Japòn: yà tan conocido de nosotros, como ignorado antiguamente» (Vega, 1618: 7). Más allá de la portentosa metáfora de las islas, convertidas en cabezas que solo muestran la frente —metáfora que hubiese querido para sí cualquier poeta creacionista o del imagism anglosajón—, sorprende que en esa época se escriba con tanta naturalidad sobre un país que incluso ahora sigue manteniendo para nosotros cierta aura de misterio.

Una palabra explica por qué Japón deja de ser aquel país ya tan conocido por Lope y sus contemporáneos: sakoku (鎖 国). Así se conoce la política exterior del Imperio del Sol Naciente —por entonces más naciente que imperio— tras la expulsión, asesinato o crucifixión de todo europeo y cristiano. El sogún Tokugawa Iemitsu selló las fronteras del país: a partir de 1639, ningún japonés podía entrar o salir de Japón, bajo pena de muerte; la misma a la que se exponía prácticamente cualquier extranjero que pretendiera acceder o comerciar en el archipiélago.

Y esto fue así hasta que dicha actitud aislacionista chocó frontalmente con la lucha por la obtención de materias primas y de nuevos mercados que desde comienzos del siglo XIX se desató entre Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Razón que explica que, en julio de 1853, el comodoro norteamericano Matthew C. Perry irrumpiera con una flota de navíos de guerra frente a las costas de Uraga para exigir la apertura y restablecimiento del libre comercio exterior. Walt Whitman relata uno de esos primeros desembarcos en su poema «The Errand-Bearers», publicado por The New York Times en junio de 1860.

Los ojos de Occidente se fijan de nuevo en Nippon. Ahora bien, después de más de doscientos años de reclusión y conservadurismo político, aquel volvía a ser un país remoto y misterioso: el Zipangu de Marco Polo. O quizá el Japón mágico que Gulliver encuentra en el tercero de sus viajes. Poco importa: el nuevo despertar a Extremo Oriente estaba marcado por la ensoñación y por la curiosidad que siempre acompaña a lo novedoso desconocido. Especialmente si tenemos en cuenta que los males del fin de siglo iban a ser el spleen y el hastío, ese monstruo delicado sobre el que ya nos advirtiera Baudelaire.

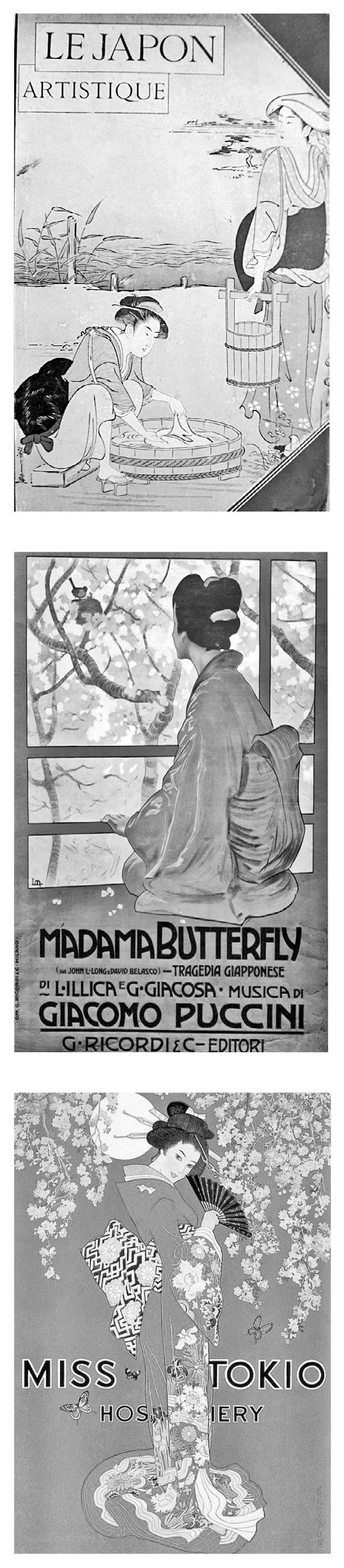

A partir de la Exposición Universal de París de 1867 se empiezan a importar, en las dos orillas del Atlántico, kimonos de seda, sombrillas, [![]() 3] muebles lacados, jarrones y vasijas y platos delicadamente decorados, biombos, abanicos, farolillos y lámparas del estilo de la que tenía en su casa el personaje de Odette de Crécy… Y, por supuesto, ukiyo-e. De ello se encargan marchantes como Wakai Kenzaburō, Hayashi Tadamasa y, el mayor de todos ellos, Siegfried Bing, quien fundará, en 1898, la revista mensual y trilingüe —francés, inglés y alemán— Le Japon Artistique.

3] muebles lacados, jarrones y vasijas y platos delicadamente decorados, biombos, abanicos, farolillos y lámparas del estilo de la que tenía en su casa el personaje de Odette de Crécy… Y, por supuesto, ukiyo-e. De ello se encargan marchantes como Wakai Kenzaburō, Hayashi Tadamasa y, el mayor de todos ellos, Siegfried Bing, quien fundará, en 1898, la revista mensual y trilingüe —francés, inglés y alemán— Le Japon Artistique.

Entre las múltiples colecciones privadas de estampas y demás objetos nipones podemos destacar, por ejemplo, las de Edmond de Goncourt, Émile Zola, Philippe Burty, Edgar Degas, James McNeill Whistler, Claude Monet, la magnífica serie de grabados de tema erótico compilada por Auguste Rodin o las porcelanas japonesas, y no solo japonesas, de Émile Étienne Guimet, que terminaron por constituir en sí mismas un museo —primero en Lyon y, más tarde, el actual MNAAG de París—.

Casi instantáneamente, Japón pasa a encarnar el ideal de belleza en una época reñida con la moral y las convenciones sociales. Se vuelve parte de la cotidianidad. Un fenómeno global anterior a la globalización. Así, las batas japonesas que aparecen en un catálogo navideño de la compañía inglesa Liberty & Co. eran las mismas que vestían las muchachas de la etiqueta del Gran Anisete Maygolo o de la publicidad del chocolate Amatller. No en vano, la imagen idealizada de la geisha —y con ella de lo japonés— estaba presente en cosméticos, perfumes, cigarrillos…

Y, sin embargo, este fenómeno se convirtió en algo más que en una moda. Mayo de 1872: el crítico Philippe Burty acuña el término japonisme en un artículo —el primero de una serie de seis— en Rennaissance littéraire et artistique. Ese mismo año, Alfred Stevens pinta un óleo titulado La parisina japonesa, cuya protagonista viste un elegante kimono azul entreabierto. Por entonces, Vincent van Gogh ya había retratado a Père Tanguy rodeado de grabados que reproducían el monte Fuji, un cerezo en flor o a actores de teatro kabuki, aunque el cuadro no llegaría a venderse hasta después de la muerte de ambos. ¿Su comprador? Auguste Rodin, quien había descubierto las estampas japonesas en casa de Edmond de Goncourt.

Dos años después de dicha compra, en 1896, Siegfried Bing publicará un artículo en La Revue Blanche en el que considera aquella irrupción del arte japonés, traduzco, «un privilegio sin precedentes en los anales de los siglos: el descubrimiento de una página desconocida de un gran libro de arte, la única que hasta el momento se había sustraído a nuestra febril curiosidad. Nunca jamás, en ningún tiempo futuro, volverá a presentarse una oportunidad parecida».

Su influencia en el campo de la pintura resulta fácil de rastrear: The Peacock Room de Whistler o las reinterpretaciones que Van Gogh hace de Hiroshige pueden servir de muestra. A la exploración del arte extremo oriental no son ajenos los ya mencionados Monet y Degas, pero tampoco Manet, Toulouse-Lautrec, Tissot o nuestro Mariano Fortuny. Para el conde Robert de Montesquiou se trató de una révolution que fue también una révélation. El propio Van Gogh lo confirma: «La pintura japonesa gusta, se ha experimentado su influencia, todos los impresionistas tienen esto en común» (González Alcantud, 1989: 113). Pero, ¿y la literatura?

Resulta ridículo pensar que los escritores de la época podían permanecer inmunes a los grabados y demás objetos que arriban del exótico archipiélago. Edmond de Goncourt escribe una monografía sobre Utamaro y otra sobre Hokusai. José Juan Tablada se decanta, en cambio, por Hiroshigué, el pintor de la nieve y de la lluvia, de la noche y de la luna. Charles Baudelaire se hizo con una serie de estampas niponas que repartió entre sus amigos, extendiendo aún más si cabe la popularidad de este tipo de grabados. Las novelas se empiezan a llenar de atrezzo japonesista. De Victor Hugo al ya aludido Marcel Proust. Y lo mismo sucede con los poemas, de autores franceses —el propio Hugo, por ejemplo— y no solo franceses: Rubén Darío, Leopoldo Lugones, Julio Herrera y Ressig, Julián del Casal… No me resisto a recuperar la significativa descripción que hizo el novelista Ramón Meza de la pequeña habitación que Julián del Casal ocupaba justo detrás de la redacción de La Habana Elegante:

Quiso rodearse, penetrarse, saturarse de las sensaciones reales, voluptuosas de aquella exótica y lejana civilización. Leía y escribía en un diván con cojines donde resaltaban, como en biombos y ménsulas y jarrones de oro, la laca, el bermellón. En un ángulo, ante un ídolo búdico, ardían pajuelas impregnadas de serrín de sándalo. Transformó aquel rinconcillo en la morada modesta, pero auténtica, de un japonés. En cuadros, de fondo azul, y mar más azul aún, volaban, en bandadas interminables, grandes grupos de aves blancas, de pico rojo, de largas patas, a través de pagodas, de ciénagas orilladas en bambúes, de juncos conduciendo sobre nubes parejas jóvenes de carillas de marfil.

Se abanicaba leyendo en el diván, perdida la noción del tiempo y olvidando la necesidad de alimentación. Amaba las flores; habíase formado un jardín ideal en que entraban como ornamento preferente el crisantemo… (1910: 9-10).

Madame Chrysanthème es precisamente el título de una novela ambientada en Nagasaki y publicada en 1888 con enorme éxito —Baldomero García Sagastume la califica de «joya literaria» (1916: 13) y Giacomo Puccini se inspira en ella de forma muy evidente para componer su ópera Madama Butterfly—. Pero si traigo aquí el nombre, en realidad el pseudónimo de su autor: Pierre Loti, es en relación a la literatura de viajes. Igual que sucediera en tiempos de Lope de Vega, el descubrimiento —o redescubrimiento— de Japón supone un impulso y un reclamo para este subgénero. Los lectores querían conocer.

De ahí que se sucedan los libros y los artículos en prensa, escritos en su mayoría a partir de una estancia más o menos breve de sus autores en Nippon. José Juan Tablada es enviado allí por la Revista Moderna en febrero de 1900. Sus crónicas terminarán constituyendo un volumen titulado En el país del sol. También Enrique Gómez Carrillo y Arturo Ambrogi logran que sus respectivos periódicos costeen su viaje. La aventura de Isabella Bird es igualmente breve. Como la del ya mencionado Loti. Como la de la mayoría. Una variante del turismo literario: viajar para contarlo.

[![]() 4] Y así, basándose en impresiones fugaces, se va construyendo la imagen literaria —literaturizada, más bien— de Japón. Paradigmático es el caso de Rudyard Kipling, que en 1889 recorre sucintamente el archipiélago de camino a San Francisco. Es cierto que regresaría tres años después, pero en esa primera toma de contacto, antes de poner un pie en tierra firme, se muestra ilusionado por llegar al país de los gabinetes, de la ebanistería, de las espadas de piel de tiburón, de las gentes delicadas y gentiles y de buenas maneras. Afirma incluso que se trata de «una nación de artistas» donde cada nuevo espectador que arriba a sus costas se siente «otro Cortés», en alusión al conquistador retratado por Jean de Courbes en la portada de la primera edición de Historia verdadera de la conquista de la Nueva España.

4] Y así, basándose en impresiones fugaces, se va construyendo la imagen literaria —literaturizada, más bien— de Japón. Paradigmático es el caso de Rudyard Kipling, que en 1889 recorre sucintamente el archipiélago de camino a San Francisco. Es cierto que regresaría tres años después, pero en esa primera toma de contacto, antes de poner un pie en tierra firme, se muestra ilusionado por llegar al país de los gabinetes, de la ebanistería, de las espadas de piel de tiburón, de las gentes delicadas y gentiles y de buenas maneras. Afirma incluso que se trata de «una nación de artistas» donde cada nuevo espectador que arriba a sus costas se siente «otro Cortés», en alusión al conquistador retratado por Jean de Courbes en la portada de la primera edición de Historia verdadera de la conquista de la Nueva España.

Lafcadio Hern con su esposa.

Es más, aquellos cuya estancia en Japón no fue tan anecdótica acaban sucumbiendo también al exotismo colorista. Pienso en los diplomáticos Efrén Rebolledo y Baldomero García Sagastume. O en el estadounidense Robert Frederick Blum, que después de tres años en aquellas tierras del Pacífico regresa a su país para pintar escenas orientales o, cuanto menos, orientalizadas.

Mención aparte merece Lafcadio Hearn, que llegó a las islas en 1890 como corresponsal de Harper’s Magazine y cuya vida fue una pequeña odisea: nacido en Grecia, educado en Inglaterra e Irlanda y residente en Estados Unidos, fue en Japón donde acabó encontrando su sitio en el mundo. Allí permanecería hasta su muerte, convirtiéndose al budismo y casándose con la única descendiente de una antigua saga de samuráis, con quien tuvo cuatro hijos. Al nacionalizarse se pasó a llamar Koizumi Yakumo. Fue profesor, entre otras, de la Universidad de Tokio —gracias a Basil Hall Chamberlain, que era docente— y publicó una serie de volúmenes que le valieron fama mundial como representante máximo —junto a Pierre Loti, nacidos curiosamente el mismo año— de aquella primera oleada de libros sobre el país nipón. Y sin embargo, sus libros adolecen también de exotismo. Me pregunto si no era eso, digámoslo así, lo que requería el mercado, inoculada ya la moda del japonisme.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando el ideal, la imagen preconcebida, se mira en el espejo de la realidad? Esto escribe Enrique Gómez Carrillo sobre su llegada a Tokio:

Ya sus primeras casas empiezan a aparecer entre árboles floridos. Es la realización de un ensueño muy antiguo, y que todos hemos hecho, leyendo descripciones pintorescas. He allí las paredes de madera, los techos en forma de tortuga, las ventanas que, en vez de vidrios, tienen papeles… He allí las tiendecillas sin mostrador, en las cuales todo está en el suelo en cajitas misteriosas… He allí a los japoneses sentados sobre sus esteras, como en las estampas, con posturas singulares, en equilibrios inverosímiles… Sin duda, todo es tal cual yo me lo había figurado; pero con algo menos de vida o, mejor dicho, con algo menos de poesía, de color, de capricho, de rareza. ¡Singular y lamentable alma de viajero! En vez de alimentarse de realidades lógicas, vive de fantasmagóricas esperanzas y sufre inevitables desilusiones […] ¿Qué le falta al Japón en que vivo desde hace unas horas para ser mi Japón soñado? […] este que veo por la ventanilla no es mi Japón ideal y delicioso (1917: 4-5).

Y, aun así, Gómez Carrillo titula su libro El Japón heroico y galante. Como Verlaine con sus Fêtes galantes, o como los cuadros de Fragonard y Watteau. Esa era la imagen que quería —¿que debía?— proyectar.

En 1889, el mismo año en el que Kipling llega a las costas niponas, a miles de kilómetros, en otra isla, Oscar Wilde escribe para The Nineteenth Century un pequeño ensayo, casi socrático en su forma dialogada, donde ya advierte al lector del engaño: «Todo el Japón es un puro invento. No existe tal país, no existen tales gentes» (2000: 71). Se trata, afirma, de una creación. Y no puedo estar más de acuerdo: una creación, añado, que se cimenta en el sakoku —que convirtió la apertura de Japón, si hacemos caso a Kipling, en una nueva conquista de América— y en la enorme distancia geográfica y cultural; pero que también se construye mediante la importación de objetos elegantes y exóticos, de una literatura de viajes que se centra en lo más llamativo —apenas la corteza— y de una pintura que permite ampliar el horizonte creativo de una extraordinaria generación de artistas.

Y faltaría sumar las traducciones, siempre bajo sospecha cuando se trata de poesía. Ya se sabe: traduttore, traditore. Las diferencias culturales y de la propia lengua —tan distinta— no ayudaron tampoco. Ni la reclusión de más de dos siglos: en 1603, la Compañía de Jesús publicó en Nagasaki un Vocabulário da Lingoa de Iapam que recogía unas treinta y dos mil palabras con su explicación o equivalencia al portugués. Entre ellas, hokku. Era el primer diccionario a una lengua occidental. Y se edita en tiempos de Lope de Vega —también la versión española, de 1630.

Tras la firma del Tratado de Kanagawa renace el interés por traducir y estudiar la poesía nipona. A partir de 1870 se suceden los trabajos de Ernest Mason Satow, Léon Rosny, Judith Gautier… En A Grammar of Japanese Written Language, de 1877, William George Aston dedica una página al Hokku y a lo que él denomina sus variantes modernas, el Hakwai uta y el Senriu. Si bien muestra ciertas reticencias ante su brevedad: «Nada que merezca el nombre de poesía puede quedar contenido en el reducido compás métrico de diecisiete sílabas». Es obvio que de su interés y publicaciones futuras se desprende un cambio de percepción. No obstante, el contundente y temprano aserto de Aston muestra el choque cultural que supuso el haiku para los poetas occidentales. Contextualicemos: aquel mismo 1877, Jacint Verdaguer gana los Juegos Florales de Barcelona con «L’Atlàntida», un extenso poema de diez cantos más introducción y conclusión.

Ahora bien, puestos a destacar un libro de Aston, ese debería ser A History of Japanese Literature, editado por William Heinemann en 1899. A finales de aquel mismo año, Fernando Araujo ya publica una reseña en La España Moderna. Y, en 1902, la casa parisina Armand Colin lleva a imprenta una traducción con el título de Littérature japonaise —que resultó sumamente importante, cabe señalar, para su difusión en nuestro país.

De 1902 es también el ensayo «Bashō and the Japanese Poetical Epigram», de Basil Hall Chamberlain, que primero aparece de forma independiente en la revista Transactions of the Asiatic Society of Japan y, nueve años después, cierra el volumen Japanese Poetry. Un estudio «penetrante y encantador», en palabras de Claude Eugène Maitre, que ya en 1903 publica una generosa reseña —de algo más de seis páginas— [![]() 5] en Bulletin de l’Ecole Française d’Extrême-Orient. La crítica al cuadrado.

5] en Bulletin de l’Ecole Française d’Extrême-Orient. La crítica al cuadrado.

Chamberlain se adelanta así a Paul-Louis Couchoud en la comparación o equivalencia entre el haiku y el epigrama occidental, dado que el ensayo «Épigrammes lyriques du Japon» no vería la luz —en la revista parisina Les Lettres— hasta 1906. Es obvio que la comparación tiene en cuenta, únicamente, la brevedad de las dos formas poéticas. Si Chamberlain o Couchoud hubiesen conocido la tradición hispánica tal vez hubiesen escogido para la comparación «el terceto con que rematan las seguidillas españolas», que es lo que hace Josep Carner en un artículo titulado «Els haikais» y publicado en La Veu de Catalunya el 15 de junio de 1906. El texto hace referencia al ensayo de Couchoud, que su autor —ya vemos que era costumbre en la época— incluiría diez años más tarde en el volumen Sages et poètes d’Asie, reseñado a su vez por José Moreno Villa en junio de 1920, en la revista La Pluma.

También Unamuno publica un artículo sobre Sages et poètes d’Asie en El Imparcial, el 12 de octubre de 1924, después de que el propio Couchoud le enviara un ejemplar de la cuarta edición, dedicado: «A Don Miguel de Unamuno, faro de la Europa espiritual…»

Pero volvamos a Chamberlain y, en concreto, al capítulo final de Japanese Poetry sobre el haiku, que el profesor británico califica de «composiciones microscópicas» —ya unos años antes, en su libro Things Japanese (1890) los había definido como, cito por la quinta edición revisada: «ultra-Lilliputian class of poem» (1905: 377)—. Se trata de un largo ensayo introductorio de más de sesenta páginas que precede a la selección de doscientos cinco poemas comentados, no solo de Bashō, sino también de otros maestros como Onitsura, Chiyo, Buson o Issa. Sin lugar a dudas, el trabajo de mayor calado sobre el haiku que se había publicado hasta entonces en cualquier lengua occidental. No es de extrañar que, en 1996, cuando Faubion Bowers revisa las traducciones existentes en inglés para su The Classical Tradition of Haiku recupere cinco de esas traducciones de Chamberlain, junto a otras igualmente clásicas de Keene, de Henderson, de Ueda… Y a la versión que Allen Ginsberg realiza del haiku más universal de Bashō: «Th’old pond —a frog jumps in. Kerplunk!» (Bowers, 1996: 15).

Mariano Fortuny, Los hijos del pintor en el salón japonés, 1874. Museo del Prado.

Pero Chamberlain no fue el primero en traducir a Bashō, su amigo Lafcadio Hearn había trasladado al inglés en Exotics and Retrospectives (1898) el mismo haiku que años después traduciría Ginsberg, e incluiría también traducciones de otros poemas en dos libros siguientes: Shadowings (1900) y Kwaidan (1904), cuya primera edición española es de 1922 —desde 1907 ya podía leerse Kokoro. Impresiones de la vida íntima del Japón en versión de Julián Besteiro—.

Quizá la primera vez que la rana de Bashō salta en español al viejo estanque fuese dentro de la pieza de teatro de Valle-Inclán titulada «Farsa y licencia de la Reina Castiza», en la revista La Pluma, 1920. Lo cierto es que aquellos telegramas poéticos —como los llamó Gómez de la Serna— se introducen en nuestro país con algo de retraso respecto al Reino Unido y Francia. Y lo hacen como un elemento más de esa moda que ya se había implantado en el ámbito doméstico. Y que recogió también la pintura —véase, por ejemplo: Los hijos del pintor en el salón japonés, óleo de Mariano Fortuny fechado en 1874.

Ahora bien, no caigamos en el error de pensar que todo fue superficie: el embrujo de lo exótico, lo elegante, lo novedoso, lo desconocido… En abril de 1907, Enrique Gómez Carrillo publica en la revista El Nuevo Mercurio —que él mismo dirigía— un artículo titulado «El sentimiento poético japonés», que analiza principalmente la tradición de la tanka, pero donde también se detiene en el haiku, aportando tres ejemplos. Un texto que ese mismo año incluirá en El alma japonesa. Y en el que cita repetidamente a Chamberlain y a Aston.

Ya hemos visto cómo Carner, Moreno Villa y Unamuno reseñan Sages et poètes d’Asie, de Couchoud. Un libro del que La Veu de Catalunya publica una versión parcial en 1920. Antes, en 1905, Couchoud ya había publicado un cuadernito con setenta y dos haikus titulado Au fil de l’eau. Y, aunque la tirada fue de treinta ejemplares que ni siquiera llegaron a ponerse a la venta, se trata, según René Maublanc, del pistoletazo de salida del haiku en Occidente. La relación de autores que, tan solo en las dos siguientes décadas, se aventuran a su composición es prácticamente inabarcable. De hecho, La Nouvelle Revue Française ya publica una primera antología de haikus franceses en 1920, a cargo de Jean Paulhan. A la que seguiría otra —mucho más completa y que además iba acompañada de una bibliografía— solo tres años después en la revista Le Pampre, a cargo del ya mencionado Maublanc.

Llegados a este punto —y con un siglo de perspectiva—, conviene matizar que una cosa es la tradición japonesa y otra el haiku occidental. Que pueden ir de la mano, por supuesto. Pero también puede que no, como en la célebre paráfrasis que Antonio Machado hace de Sōkan. ¿Acaso alguien cree que el poeta sevillano no sabía lo que era un haiku? Sería poco menos que un milagro teniendo en cuenta el clima reinante. De hecho, la influencia de sus lecturas orientales era tan evidente para lectores atentos de la época que Enrique Díez-Canedo —director de la revista España, decisiva en la expansión del haiku en nuestras letras, y que además conocía los trabajos de Chamberlain, Aston, Couchoud y Revon— se permite, en 1923, publicar un artículo en El Sol titulado «Antonio Machado, poeta japonés».

Un caso parecido sería el de Billy Collins y su poema «Japan», en el que glosa a Buson de forma explícita. Y, sin embargo, ningún crítico ha llegado siquiera a plantear la posibilidad de que los treinta y seis versos de Collins conformen un haiku. Sospecho que la extensión [![]() 6] tiene mucho que ver en ello. Como también —vuelvo a Machado— la inestabilidad métrica de las primeras tentativas del haiku en español.

6] tiene mucho que ver en ello. Como también —vuelvo a Machado— la inestabilidad métrica de las primeras tentativas del haiku en español.

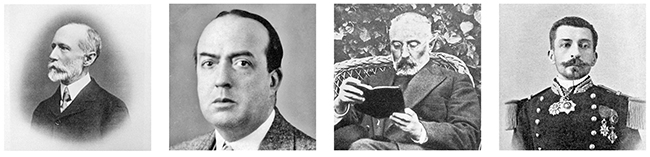

Basil Hall Chamberlain; Josep Carner; Miguel de Unamuno; Pierre Loti.

Ya Couchoud advertía de que escribir un haiku era poco menos que misión imposible para un occidental. Y hemos visto la desconfianza de Aston en sus posibilidades expresivas. ¿Acaso no es por su brevedad por lo que Luis Cernuda titula «Bagatela» su tentativa de tres haikus agrupados? No hay que olvidar que estamos ante los herederos del romanticismo, cuya formación y temperamento poético les predisponía antes hacia una extensa oda o un soliloquio que hacia una estrofa de diecisiete sílabas. De ahí que costase, al principio, apuntalar la estructura métrica —mucho más si tenemos en cuenta que modernistas y vanguardistas se caracterizaban por buscar nuevos cauces expresivos—. Pienso en Manuel Machado, que lo mismo titula «Hay-kays» dos poemas de doce y diez versos, respectivamente, que es capaz de escribir un soneto en versos trisílabos.

Entonces, ¿qué es un haiku? La respuesta no parece sencilla. O tal vez sí, si nos ceñimos a la tradición española capaz de engullir todo cuanto sale a su encuentro, como la sextina occitana o el soneto italiano. Un haiku es, visto así, un poema de diecisiete sílabas, repartidas en tres versos de 5/7/5 —que son el marco para el que cada poeta escoge su lienzo. Propio e irrepetible.

Es cierto la poesía española ya tenía en la seguidilla de tres versos una estrofa con la misma estructura formal —aunque en la seguidilla la rima es obligada—. Y son muchas otras las formas poéticas de la brevedad que a lo largo de los siglos han llegado hasta nuestra orilla idiomática: aleluyas y soleás, el juejus chino, la rubayiat persa… Incluso la tanka japonesa, de la que el haiku nace «amputado», dice Maitre.

¿A qué se debe, entonces, su éxito? Sin duda tuvo mucho que ver el vértigo de su brevedad máxima. Porque escribir un haiku equivale a bailar encima de un ladrillo. A encerrar un instante en una jaula de solo tres barrotes. A disparar una Polaroid. A convertir una canica en el reflejo de la luna en Lilliput.

Pero a esa brevedad hay que añadir la explicación histórica: aquel redescubrimiento, después de más de dos siglos de cerrazón, y la bibliografía que este suceso genera convirtieron en un primer momento a Japón en un mito, en un ideal, en una ilusión, en un sofisticado misterio. Y a partir de ahí ya empezó a rodar la rueda de la tradición.

Entre las muchas estéticas que esta estrofa japonesa nos ofrece, hay quien defiende la obligatoria imitación del haiku clásico: dejarse seducir por el instante, por la palabra que nos transporta a una estación del año o kigo (季語), por lo natural, por la unión de dos realidades distintas para crear, con la suma, con la yuxtaposición, un efecto distinto… Se trata, sin duda, de una opción posible. Pero a veces parece que se nos olvide que en su país natal el haiku también ha evolucionado. Mutó significativamente de Sōkan a Bashō. Y de ahí, a Shiki. Y lo siguió haciendo, gracias a poetas como Tōshi o Sanki.

Creo que lo mejor del haiku español —lo mejor de la poesía actual— es su atomización y sus conexiones de sistema nervioso infinito. Enriqueciéndose con el cruce de tradiciones.

En un momento en el que la literatura ha abolido los géneros —pienso en cómo Anne Carson mezcla ensayo y poesía, o en los ensayos novelísticos de Vila-Matas y Coetzee, por ejemplo— una mirada reduccionista sobre el haiku resulta del todo antinatural. Una advertencia: los autores occidentales que abjuraron de su tradición, de la musicalidad de su lengua, de una mirada sincrónica… han terminado por escribir sobre cerezos y almendros en flor, o incluso sobre samuráis. Además de tópica, ¿no es esa también otra forma de exotismo?

Termino con una idea que lleva algún tiempo rondándome: tras un primer momento de adaptación en los años 20, y otro de consolidación y auge que arranca a comienzos de los 80, estoy empezando a vislumbrar rasgos de renovación —del mismo modo que el Quijote renueva las novelas de caballerías— en la poesía actual con respecto al haiku: Mesa Toré se sirve de ellos para estructurar su libro Exceso de equipaje, Jorge Gimeno se aparta conscientemente de la forma tradicional para componer un poema de cuatro versos titulado «F1 Haiku» y, por no extenderme más y para concluir esta introducción, Jesús Jiménez Domínguez escribe «Koji Kabuto se despide de Sayaka Yomi antes de partir en el planeador (Haiku)»:

10 010 10 1010

01001 01 01 1001

1001110 11010010

(Transcripción:

Tu ojo dice:

Adiós es un país

Siempre lluvioso.) (2007, 38)

J. M. R.—POETA

Bibliografía citada

BOWERS, F. (1996): The Classic Tradition of Haiku. An Anthology. Mineola, Dover.

CHAMBERLAIN, B. H. (1905), 5.ª edición revisada): Things Japanese. Londres, John Murray.

GARCÍA SAGASTUME, B. (1916): En el Extremo Oriente. De Tokío a Pekín. Madrid, Imprenta Clásica Española.

GÓMEZ CARRILLO, E. (1917): «El Japón heróico y galante». En La novela corta, núm. 71. Madrid.

GÓNZALEZ ALCANTUD, J. A. (1989): El exotismo en las vanguardias artístico-literarias. Barcelona, Anthropos.

JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ, J. (2007): Fundido en negro. Barcelona, DVD.

MEZA, R. (1910): Julian del Casal. Estudio biográfico. La Habana, Imp. Aviador Comercial.

DE VEGA CARPIO, L. (1618): Triunfo de la Fee en los Reynos del Japón, por los años de 1614 y 1615, Madrid, Viuda de Alonso Martín Impr.

WILDE, O. (2000): La decadencia de la mentira. Barcelona, Siruela.