1

Demolición por colapso

Abro el cierre de la mochila de Inti. Me llama la atención la posición, está a medio cerrar. Siempre me gustó juntar los dos broches en uno de los extremos del cierre relámpago. Esta vez están en la mitad, en ese punto donde no llegan a juntarse y dejan un espacio vacío. Un precipicio. Meto el dedo en el hueco y abro por fin la mochila de mi hijo. Busco el cuaderno de comunicaciones. No está ahí. Alguien lo agarró antes. Algo color flúo brilla desde el fondo. Hundo mi mano hasta sentir la textura fría y resbaladiza del plástico. Parece la piel de un delfín, o de un lobo marino. Nunca toqué uno pero imagino la sensación. Se me eriza la piel, se me congela el brazo como si una gangrena helada subiera desde la yema de mis dedos hasta el hombro. Saco la mano con espanto y lanzo la mochila lejos de mí. De pronto la veo monstruosa. El cierre relámpago es ahora una boca que amenaza con tragarse mi vida entera.

Vuelvo hacia la mesa de la cocina y ahí está el cuaderno que buscaba. El papel araña rojo furioso brilla junto a la taza de café que acaba de terminarse Federico. Miro la taza vacía y el cuaderno cerrado, a punto de escupir el corazón.

Una arcada suena de fondo. Es Inti. Federico asoma con el chico en brazos. Otra vez se atragantó con la crema dental. A Inti no le gusta lavarse los dientes y Federico cree que se debe a mi exigencia. Él se ocupa de asistirlo para hacer de la limpieza bucal un acto lúdico y no pedagógico.

—¿Agarraste el cuaderno de comunicaciones?

—Sí. No había nada nuevo.

Federico responde sin mirarme mientras seca la carita de Inti con una toalla de Los Minions. La cara del minion es idéntica a la mochila que acaba de morderme el brazo.

Vuelvo a mirar el cuaderno de comunicaciones pero me aterra abrirlo. No quiero abrir nada más durante todo el día. Le digo a Federico que no me siento bien. Busco mi celular y llamo a mi asistente para que suspenda todos los turnos del día. No puedo sumergirme en ninguna boca más. No puedo alumbrar ninguna cueva. Eso siento cada vez frente a la boca de un desconocido, como asomarme a una caverna. Si hubiese sido más audaz creo que me hubiera dedicado a la arqueología. Las muelas me parecen rocas. Esa vida en miniatura que cada persona guarda dentro de la boca me fascinó desde chiquita. Lo milimétrico, lo minucioso. Cavar, excavar.

Federico se apura. Comienza la demolición en el predio donde sueña su próximo emprendimiento. A él le excita el momento de ver los cimientos desde donde se erigen las torres, las casas, los dúplex. Federico es un experto vendiendo promesas de calidad de vida en plena ciudad. A mí me atrae más el momento de la demolición y el hueco que cavan antes de edificar. Ese agujero de lo oculto. Ahí donde se conectan las tuberías, donde se pierden las cloacas. El foso que lo recibe todo, destino de drenajes. El pozo que esconde y atesora todo aquello que no se puede ver.

Fede se pone la campera de cuero y me invita a ir con él a la demolición. No acepto. El objeto no identificado en el fondo de la mochila de Inti sigue incrustado en mi retina, en mi piel, en el medio de mi frente. Estoy congelada. Miro a Fede buscando algo en el fondo de sus ojos oscuros. Los veo más oscuros que nunca, de pronto turbios como un pozo.

Una bocina desde la calle me saca del letargo. Es Majo. A ella le toca hoy llevar a los chiquitos a la escuela. Tomo a Inti de la mano y lo saco con la prisa de una evacuación, como si su mochilita guardase una granada que explotará unos segundos después de su partida al cole.

Majo está parada junto a su auto. Se cubre con sus enormes lentes oscuros, como siempre, pero se ocupa de alzarlos para mostrarme el estado de su cara, o de su ánimo. La miro sin entender pero veo en sus ojos las esquirlas de alguna otra granada.

—No dormí en toda la noche. Después te cuento.

En el asiento de atrás están sus mellizos, Galo y Benicio. Comen tutucas sin parar, voraces. Majo los arrastró sin desayunar. Extraño en ella. Salvador, el hijo de Vicky, mira a la nada. Está dormido con los ojos abiertos. Subo a Inti y lo acomodo junto a los tres niños. Cuando cierro la puerta del vehículo se abre otra detrás de mí. Federico sale raudo de la casa como si hubiese escuchado la sirena de alarma. Saluda a Majo, a los chicos, a mí, y sube rápido a su camioneta para llegar a tiempo a la demolición. Lo veo de espaldas cargando su mochila. Qué extraños quedan los hombres con mochila. Qué extraño debe ser que tu papá use mochila. Soy hija de los portafolios. Hay algo adolescente en Federico.

En un segundo quedo sola, parada en la vereda de la puerta de mi casa, que de pronto se me vuelve de arena. La imagen de la demolición me asalta y veo las paredes de mi casa desvanecerse frente a mí.

Clavo los ojos en la puerta y avanzo. La granada sigue adentro y yo tengo dos opciones. Como en las películas, siempre hay dos opciones: un cable azul, un cable rojo y en el medio, una maraña. Cruzo el vano de la puerta decidida a enfrentarme a la maraña. Veo la mochilita del minion estrellada contra un rincón del cemento alisado. Inti fue a la escuela sin mochila: mala mía. El cuaderno rojo de comunicaciones ya no está en la mesa de la cocina: mala de Federico. La mochila me amenaza otra vez. La levanto del piso y respiro hondo. Imagino el barbijo que uso todos los días en mi consultorio y, con precisión quirúrgica, revuelvo como cuando tengo que extraer una raíz antes de colocar el perno de un implante. Esta vez mi mano es una pinza de acero. Me concentro. Anestesio todo sentimiento y confirmo de qué se trata. El objeto no es de plástico. Es de una suerte de silicona color fucsia. El estómago también se me revuelve y el vómito se dispara como si hubiera pinchado un caño adentro mío. Vomito ahí mismo, adentro del minion, cierro la mochilita y la hundo en la bolsa de residuos. La demolición acaba de comenzar y yo decidí enterrar los desechos en ese pozo séptico para que nadie investigue.

El timbre de la puerta me sobresalta. Otra alarma. No espero a nadie. Camino lentamente hacia la entrada y apoyo mi ojo en la mirilla. Es Elsa, la empleada doméstica. Me extraña que toque el timbre. Elsa tiene llave. Claramente la olvidó. Le pido que espere y corro de vuelta al tacho de basura. No me puedo arriesgar a que Elsa hurgue el fondo de la bolsa y descubra un juguete sexual en la mochila de mi hijo.

Con el bulto entre los brazos, abro la puerta. Hago pasar a Elsa y corro hacia el contenedor de la esquina. Elsa se extraña ante mi urgencia pero me excuso diciendo que el tacho largaba mal olor.

Corro agitada como si de verdad la bolsa pudiera estallar en mis manos. Cuando estoy a punto de soltarla para que se pierda en el hueco del contenedor de la esquina, oigo tres bocinazos.

No dejo que me interrumpan. Mi decisión está tomada. Suelto el bolsón de residuos haciendo oídos sordos a la chicharra.

—Majo te mata.

Es Tomy, el marido de Majo, que me grita desde su auto. Baja el vidrio del acompañante para poder hablarme y asoma estirándose.

Lo miro sin entender. Se me sale el corazón por la boca pero a la vez siento alivio por haberme deshecho de la mochila de Inti y de todas las pesadillas que me amenazaban desde su interior.

—Este es el de los reciclables. Tiraste una bolsa negra. ¡Que Majo no se entere!

—No se va a enterar. Vos no viste nada.

Tomy sonríe. Yo no. Me dice que venía a casa a pagarme la deuda de Majo. Me da un sobre de papel madera con plata. No entiendo de qué habla, no entiendo nada.

—Por la placa de bruxismo.

Agarro el sobre. Ya aclararé la situación con Majo. Me despido de Tomy lo más rápido que puedo y vuelvo a casa. Cruzo la cocina. Elsa ya tiene los guantes de goma puestos y los auriculares también. Siempre admiré la discreción de Elsa. Su costumbre de limpiar escuchando cumbia colombiana para no enterarse de nada que la pueda incomodar.

Me encierro en el baño con el celular. Tengo más de sesenta mensajes sin leer de «Cataluña de Mamis». Es el grupo disidente de mamás del colegio. Algo pasó en el grupo troncal de padres de 1ro B que tuvo que ver con una foto y con la maestra. Los mensajes me marean. Hay decenas de notas de voz mandadas por Vicky. Escucho los audios salteados. En varios ríe. Su risa mezcla algo de goce y euforia. Soledad y yo no entendemos lo que pasó, ninguna de las dos participa en el grupo original. Tampoco sabíamos que la maestra de los chicos formaba parte del grupo. Qué descuido. En esos grupos la única coincidencia suele ser denostar a la «seño».

Vicky y Majo son nuestras infiltradas desde hace tiempo. Ellas se ocupan de traficar fotos y filtrar capturas de pantalla con diálogos absurdos, mensajes ridículos y devociones patológicas de padres y madres que creen que sus hijos son especiales o superdotados. Cada tanto una mami o un papi pifia y manda algo por error; en seguida viene la leyenda obligada: «Perdón, no era para acá».

Soledad se fue del grupo madre por su intolerancia desmedida. Yo, por mi sensibilidad extrema. Todo empezó en el cumpleaños de Inti. Era el primer festejo, la primera reunión social de compañeritos y padres desde que habíamos empezado la primaria.

Inti estaba ilusionado con recibir a sus compañeritos. Fede se ocupó de alquilar un inflable para que la casa estuviera lo menos invadida posible. Le encargué cupcakes a una mamá que llena su tiempo poniendo granas de colores a magdalenas de supermercado mayorista.

Era otoño y la pileta estaba fuera de uso, cubierta de verdín y bichos que flotaban ahogados. Sole era la menos sociable. La recuerdo con su jean gastado y su suéter verde con lúrex. Tenía el pelo más claro que ahora, más naranja. Con el tiempo se le había oscurecido, opacado hasta volverse caoba. Estaba en un rincón cerca de la pileta y tomaba una botellita de cerveza mientras nos sacaba la ficha a todos. Me intimidaba su mirada.

Algunas madres se le querían pegar, interesadas. Todos sabíamos que su marido jugaba al fútbol en primera. Para algunos tener un amigo futbolista era bueno, sin importar para qué equipo jugara.

Sole era distinta y por eso me gustó de entrada. Su antipatía me caía bien. Había traído una botella de aceite de oliva, rarísimo gesto para un cumpleaños infantil. Se decía experta en aceitunas, aceites y gazpacho. Estaba claro que Sole no tenía mucho que ver con el estereotipo de la botinera. No contaba mucho de su vida en Barcelona. Tenía varios tatuajes y eso nos volvía familiares, cercanas. Nuestros tatuajes eran bastante anacrónicos. Yo ya no tenía mucho que ver con esos dibujos en mi cuerpo pero decían algo de mi pasado. Éramos como dos ex convictas que guardaban las marcas de la cárcel en su piel. O al revés, la cárcel era el presente. Esas huellas eran de épocas mucho más libres.

En otro rincón estaba Vicky, la más rechazada del curso. A su marido nadie le conocía la cara pero el nivel de vida de Vicky daba para sospechar. Su necesidad de mostrar la marca de cada cartera. Su auto de alta gama. Los zapatos importados de diseñadores inaccesibles. Vicky no se sacaba los brillantes ni para salir a correr.

Los papis no podían evitar mirarla y eso erizaba a todas las madres. Hay un lugar común en la belleza que nunca me dejó de sorprender. La trataban de grasa, le cuestionaban el mal gusto, pero no había una mujer que no sintiera celos de ella. Su presencia era una amenaza. Yo veía más bien a una niña. Vicky no buscaba calentar cuanta pija se le cruzaba, lo hacía a pesar de ella. ¿Se la podía juzgar por eso?

La recuerdo con calzas negras y un vestido de lanilla gris que le tapaba el culo. Se había disfrazado de mamá bien para tener la fiesta en paz. Sole la seguía con la mirada. Algo tenían en común. Seguramente la reconocía tan extranjera como ella.

Majo parecía tener todo bajo control. Me cayó como el orto. Sus mellizos pecosos de ojos celestes eran lo mejor que tenía. Era mi opuesto absoluto: invasiva y avasallante. Venía con dos tuppers idénticos y vajilla especial para sus hijos. María José era antiséptica, obsesiva y neurótica. Caminaba con la cabeza para adelante, como si sus pensamientos fueran antes que su cuerpo. Sus tobillos eran tan finos que parecían estar a punto de quebrarse, como si no pisara de lleno en el suelo. Ella era de las que hablaban en plural, de esas mamis que preguntan «qué tarea tenemos», «cuándo tenemos prueba». Esa manera de incluirse en las responsabilidades de los niños siempre me sacó de quicio pero en su caso se lo podía perdonar. A una madre de mellizos se le disculpan ciertas cosas.

Las viandas de los mellis tenían golosinas y snacks aptos para celíacos. El detalle era que ninguno de los dos era celíaco. Majo era hipocondríaca con sus hijos. Les diagnosticaba patologías y los medicaba contra todo riesgo. Majo se ocupaba de contar cuántas inyecciones había tenido que darse ella misma durante los años de tratamiento de fertilidad. Le encantaba ser específica. Hablaba de pinchazos, estudios complejos con líquidos de contraste, células, músculos, síntomas y patologías asintomáticas. Siempre pensé que era una médica frustrada.

El cumpleaños de Inti se vio interrumpido por un griterío súbito. Todos los chiquitos mirando a la pileta, la pesadilla de un ahogado. Corrí lo más rápido que pude pero Soledad había sido más rápida. Cuando llegué al borde vi que ella ya había sacado a Ema del agua. El grito de susto de los niños se convirtió en arcadas y gestos de mal olor. Ema lloraba abrazada a Sole, con su vestidito rosa cubierto por algas y verdín. No lloraba de miedo sino de vergüenza. Se sabía inmunda. Sus compañeritos pasaron del terror al asco y del asco a la burla. Se burlaban por su aspecto, su olor. Le preguntaban si había tragado bichos.

Estiré los brazos pero no quiso venir conmigo. Encontró una aliada en Sole y no se le despegaba. Los padres vendrían a buscarla más tarde, así que teníamos un par de horas para dejarla impecable.

De pronto Sole y yo parecíamos ensayar cómo ser madres de una nena. Teníamos cuidados diferentes que con nuestros hijos varones. La llevé a mi baño, abrí las canillas, probé la temperatura del agua. Le di las toallas más mullidas. Me ocupé de hacerla sentir cómoda pero manteniendo la distancia. Cerré la puerta para que se duchara tranquila sin sentirse espiada. Me reconocí respetuosa ante el cuerpo de esa mujercita. Hay algo que las mujeres compartimos sin importar la edad. Conocemos el pudor y reconocemos las amenazas, la herida que dejan los ojos del otro cuando se clavan en nuestras partes.

Sole se ocupó de elegir ropa limpia de Inti para la nena. Le ofreció varias opciones. Ema se vistió sola. Era más independiente y madura que nuestros varoncitos.

Soledad se quedó unos instantes abstraída mirando a la nena vestirse con la ropa de varón. Sonrió cómplice y se fue de la habitación de Inti cuando sintió que Ema ya no la necesitaba. Aprovechó el momento apartada del resto de los padres y prendió un cigarro que ya tenía armado. Nunca se sabía si fumaba marihuana o tabaco. Soledad traía esa costumbre europea de armar sus propios cigarros.

Vicky se sintió atraída por el olor y se acercó. Fumaron juntas por primera vez como sellando un pacto de afinidad. Al rato las encontré a las dos riendo junto a la puerta de la cocina que daba al jardín. Me vi en el medio de los dos grupos. Miré para un lado y para el otro. Mi vida cotidiana quizá tenía más que ver con el otro bando: madres jóvenes, algunas profesionales, otras que habían suspendido sus carreras para ocuparse de sus hijos. Todas habían recurrido a algún oficio o pasión escondida para ocupar el tiempo libre. Vidas normales, sin sobresaltos. Sole y Vicky eran distintas. Daban la sensación de haber vivido más. Si escarbabas un poco, alguna sorpresa seguro escondían. Mi espíritu de excavadora me hizo optar por ellas dos. Me acerqué pero no les acepté una calada del porro. Me iba a pegar paranoia con tanto chico en la casa. Estaban las dos muy tentadas. Sole, más despreocupada, agarró su celular y grabó un audio:

—Mensaje para la madre y/o el padre de Ema. No sé cuál de los dos participa en este grupo nefasto. Soy Soledad, la Gallega, como me llaman entre ustedes. En todo caso sería la Catalana, pero dejémoslo ahí. No espero que estén al tanto de la revolución independentista. Este mensaje es para informarles a los padres de Ema que su niña también es independiente, libre. Quizá quiera ser gay, lesbiana, bisexual, transgénero, torta, cupcake. Llámenle como quieran pero déjenla en paz porque se la ve encantada sin todos esos volados que le metieron para disfrazarla de pacata. Ahora está feliz. La más feliz de la fiesta.

Me quedé dura. Por un momento creí que me estaban haciendo una joda.

Las notificaciones de todos los teléfonos empezaron a sonar. Un coro de notificaciones. Todos los que estaban en mi casa participaban del mismo grupo.

Vicky, fumada y frenética, empezó a reír a los gritos. Temblaba. Eran como espasmos de risa, o como un ataque de pánico.

El grupo de mamis y papis se dividió ese día y para siempre. Se armaron decenas de células paralelas con miembros que filtraban información de una a otra.

Al día siguiente a todos nos llegó una citación de la escuela. La dueña del colegio nos reunió en una de las aulas. Nos hizo sentar en las sillitas enanas, apagó las luces (o cerró las persianas) y desplegó una pantalla enorme que cubría el pizarrón. La «seño» del grado estaba muy seria operando un proyector.

—Una herramienta que debería funcionar para la mejor comunicación entre padres no puede ser un campo de batalla. Me avergüenza leer en voz alta algunas cosas que se dijeron.

La dueña del colegio tenía aproximadamente nuestra edad. Seguramente por eso nos había hecho sentar en los pupitres para chiquitos, una forma de hacernos sentir inferiores, niños. La catarata de mensajes de WhatsApp empezó a pasar frente a nuestros ojos. No eran mensajes nuevos ni desconocidos, pero leerlos así, ahí, con la directora señalando las palabras con un puntero láser, era humillante y vergonzoso. Algunas madres argumentaban sus mensajes, explicaban. Hasta osaron cambiar el sentido de alguna frase culpando al predictivo del celular. Los papás optaban por acusar reacciones tardías y fingían desayunarse ahí mismo de las frases del chat. Se desató una batalla campal. Mamás discutiendo con sus maridos por la actitud pasiva frente a las notificaciones del colegio. Papis desautorizando a sus propias mujeres por las frases escritas en el grupo. Federico me agarró de la mano: estábamos juntos en esa. Ahí mismo decidí abandonar el grupo de chat. Él se quedó. Los arquitectos tienen más paciencia y están acostumbrados a lidiar con gremios, impuntualidades, imprevistos. Majo y Vicky decidieron seguir participando. Majo para tener el control; Vicky, los chismes. Soledad lo abandonó conmigo. Ese día nació nuestro cuarteto disidente: Cataluña de Mamis.

Sigo bajo la ducha acariciando mis tatuajes con la esponja como queriendo volver a otra época, a esa vida que quedó trazada en una línea paralela. Antes de casarme. Antes de los pañales y los grupos de mamis. La mochilita de Inti vuelve a mi mente como una pesadilla recurrente. Como una maldición minion. Quiero pensar en otra cosa. En Federico, en su mirada turbia de la mañana. El agua me pega de lleno en la cara. Cierro los ojos. Imagino el péndulo gigante estrellándose contra una pared de concreto.

Salgo de la ducha y manoteo algo parecido a una toalla, que resulta ser una bata. No quiero ni mirar el teléfono. Hay mensajes de Mechi, mi asistente. No quiere que suspenda turnos. Habla de pernos y coronas, de implantes y tratamientos de conducto. Veo mi vida en el consultorio como una ficción. O no. Esa es la realidad. Ficción es esto. Suspendo. Vuelvo a suspender. No sé por qué pero no puedo moverme de mi casa. Respondo breve, acuso vómitos. Le digo que estoy intoxicada y es verdad.

Suena el timbre. Aparezco en el living comedor sin vestirme, envuelta por primera vez en esa bata que alguien me regaló para un cumpleaños. Elsa está parada sobre un banquito, limpia los vidrios con papel de diario. Tiene sus auriculares puestos, solo escucha la música de su celular.

Voy a la puerta y abro. Del otro lado están Vicky y Majo. Algo pasó. Tienen miradas dramáticas. Pienso en Inti, en la escuela. Se me viene a la cabeza una masacre, un padre loco que se cansó de los mensajes en el grupo de WhatsApp y decidió acribillar a todo el curso. O una pelea entre los chicos. Majo alza su mano, de ella cuelga la mochilita de Minion que yo misma descarté en el contenedor. Está despedazada, sucia. Vicky tiene una bolsa en una mano y a su perrito Dior bajo el brazo.

—Yo la tiré —digo.

—Y Dior la encontró.

En un movimiento rápido, Vicky abre la bolsa de cartón y me muestra su interior: ahí está el consolador flúo, otra vez frente a mis ojos. Tiene las marcas de los dientes de Dior. Volvió a mí como un boomerang. O como el karma.

—¿Lo reconocés? —dispara Majo.

—Roque piensa que es mío. Casi me caga a trompadas —agrega Vicky.

Las hago pasar y cierro la puerta. Elsa sigue sacándole lustre a los vidrios como si a alguien le interesara ver qué pasa allá afuera. Majo y Vicky me siguen hasta mi habitación.

Vicky saca el dildo de la bolsa. Lo manipula envolviéndolo en papel de diario como si el objeto estuviese contaminado. Me lo muestra y me explica que su perro lo llevó hasta su casa y ahora su marido la cree infiel. De pronto tengo algo en común con ese hombre. Roque creyó tener la prueba de una infidelidad. Yo también. El dildo llegó a casa de Roque en boca del perro de Vicky.

Les explico cómo lo encontré. Omito la parte de mi vómito dentro de la mochilita. Seguramente su perro se ocupó de lamer el dildo como si fuera un hueso. Tengo arcadas de solo pensarlo. Ni yo puedo comprender mi reacción. No sé por qué no dije nada al verlo pero supe que Federico tenía algo que ver. Lo supe y escondí la evidencia. Quedé atrapada.

—Envidio tu frialdad. Yo hubiese empezado a romper todo —dice Vicky.

—Fue rarísimo. Fue como encontrar un arma. O una valija con plata. O el dedo de un muerto en su cajón de las medias.

—Armas y plata encontré mil veces pero lo llego a agarrar a Roque con uno de estos…

Majo comienza a interrogar a Vicky. Busca una pista escondida en sus razonamientos. Antropología pura.

—¿Vos qué sospecharías?

—Que tiene una chirusa. Que se lo mandó la mina.

Majo aguza el oído y se acerca al dildo. Lo mira intentando reconstruir los hechos.

—Yo no alcancé a ver la foto. La eliminaron.

Me entero del revuelo de la madrugada. Alguien había mandado una foto al grupo del cole. Era el mismo dildo en mano de una mujer. Se me viene el recuerdo de la mañana. El celular de Fede que no paraba de vibrar, el grupo de mamis y papis. Alguien filtró la foto y la sacó en minutos. Vicky recuerda la mano de una mujer y la espalda de un hombre. O eran dos fotos. Confusión. Ella con las uñas pintadas símil vaquitas de San Antonio, rojas con puntitos negros. Siento ganas de vomitar. El consolador y las uñas así pintadas. Todo tan kitsch, tan sobrecargado, tan artificioso.

—Alguien tenía que encontrar el consolador. Si Federico lo puso ahí era para alguien. Si una mina se lo puso ahí, era para él —dice Majo, en plan detective.

—Alguien que tenga acceso a la mochilita de Inti —digo yo.

—Alguien que lleve al nene al cole.

—¿Y la foto en el grupo? Suena a apriete.

—Alguien que pudo tener acceso al grupo. O que tiene relación con otra mami, otro papi.

Un solo nombre se abre espacio en mi cabeza. Contundente. Único. Rotundo. ¡Soledad!

Majo y Vicky se miran confirmando una sospecha. No acabo de revelarles nada. Desconfío de mi iluminación. Ellas acaban de guiarme hacia esa deducción. Lo de siempre: la cornuda es la última en enterarse. Vicky y Majo lo sabían, lo veo en sus ojos. Llegaron a casa con el drama de saber que romperían una regla de oro: jamás meterse, jamás develar una infidelidad.

Majo recomienda que revise los tickets de estacionamiento en los bolsillos de Federico. Me felicita por no haberle dicho nada, necesito más indicios. Majo es abogada pero entiendo que todo lo que me recomienda es pura experiencia personal. Me dice que marque en el celular de Federico el número de Soledad y confirme con qué nombre la tiene agendada. Si le puso un apodo, es ella.

Vicky la mira con sorpresa. Jamás supimos que Majo fuera una experta en descubrir infidelidades. Nunca sospechamos que Tomy la cagaba. Por primera vez en su vida, Majo evita mencionar su tragedia personal. Ella, que siempre estaba peor, siempre había dormido menos, siempre tenía un hijo más enfermo que el tuyo. Pero, esta vez, no mostraba el menor interés en competir. Ninguna quería ser más cornuda que yo.

Le doy a Majo el sobre que me trajo Tomy, vuelve ese instante a mi mente, casi lo había olvidado.

—No me debías nada de la placa de bruxismo. Te la cubrió la prepaga.

—Ya sé. Olvidate.

Majo dobla el sobre y lo guarda en su cartera. No se pronuncia una palabra más. No hay lágrimas. No quiero dar lástima. No siento nada. O sí. Siento algo nuevo, algo que todavía no puedo definir.

Se van en discreto silencio. Son las testigos que te obligan a tomar una decisión. Si hay testigos, hay crimen. Las dejo ir sin regalarles un solo gesto que anticipe mi veredicto.

Me quedo encerrada en la habitación. No me visto. La bata me contiene, un atuendo nuevo para un estado de ánimo nuevo. Me siento en la cama con la laptop abierta. El pedazo de plástico flúo que desencadenó la tormenta me mira desde el papel de diario sobre la cama. Tan poco sexy, tan poco sugerente. Pienso en su inventor, en su fabricante. En una cadena masiva de producción de dildos. Pienso en la elección de los colores. A algunos les gustará colorido, a otros símil piel. Imagino diseñadores de consoladores totalmente asexuados. De pronto ese objeto tiene la potencia del sable de un samurái, el poder de aniquilarme para siempre.

Abro Google y pongo «consolador flúo». No sé qué busco. Una tienda, una pista. La foto del grupo. Quizás es una foto que alguien bajó de Internet y subió al chat de mamis y papis.

Federico jamás trajo un juguete sexual a casa. Nunca habló del tema. No es de los que hablan. Gime, goza, me agarra. Puede pedirme que se la chupe pero no es de expresar fantasías. Mi ex sí. Iván era lúdico, se calentaba imaginando escenarios, preguntando, confirmando. A mí me gustaban sus juegos, sus propuestas. Me caliento recordando el sexo con Iván mientras se me hace un nudo en la panza al imaginar a mi marido experimentando juegos con otra. Con Soledad, la gallega, la moderna. Me enoja que Federico me haya privado de eso. Me subestima. No tiene idea de las cosas que hice con Iván. No se imagina mis propias fantasías. Esa maldita costumbre de los hombres y el malentendido respeto por las madres de sus hijos. Hasta los más progres, los más abiertos. El amor, la ternura, la rutina pareciera anestesiarles los impulsos más animales. Iván era animal pero no usaba juguetes de diseño. A Iván le gustaba conocer mis experiencias, competir. Federico prefiere no conocer mi pasado. Iván me preguntaba detalles de cada tipo con el que había cojido y se calentaba cuando me imaginaba con otros.

Imagino a Fede cojiendo con Soledad y no gozo. Me duele no haberlo intuido. No olí esa atracción. Tan buenos actores no pueden ser. Soledad no es buscona. Federico no la registra. Le da más curiosidad su marido, Maxi. Quizá se la quiso cojer para sentirse más cerca de Maxi. Más joven. Más futbolista. Más exitoso.

Veo el catálogo de consoladores en la pantalla. Dijeron que en las fotos filtradas había una mano de mujer y una espalda de hombre. Pienso si el dildo era para ella o para él.

Miro el reloj. Pasaron cuatro horas desde que Majo y Vicky se fueron. Cuatro horas y yo solo me dediqué a recordar a Iván como única venganza posible. Me recuerdo cojiendo con mi ex para neutralizar los pensamientos que me asaltan. Las imágenes de Fede teniendo sexo con Sole me lastiman. Me siento una boluda y me enfurece no haber sospechado. Todo estaba ahí y yo no me daba cuenta. No me perdono eso. No me perdono no haberme tocado ni una vez pensando en otro. Me enoja no haberme calentado con nadie desde que me casé con Fede. De pronto siento una cosquilla. Empiezo a excitarme. Inti todavía no llegó. Elsa no se fue. Cierro la puerta del cuarto con llave. Abro la bata y me miro al espejo. Hace tiempo que no me miro así. Me acaricio un pezón que se erecta rápidamente. Me siento en la cama frente al espejo. Abro las piernas sin dejar de acariciarme la teta. ¿Cuándo dejé de sentirme, de acariciarme? Busco mis ojos. Mojo las puntas de mis dedos sin dejar de mirarme a los ojos. Humedezco bien los dedos y hundo mi mano por adentro de la bombacha. Me gusta empujar la bombacha para el costado. Burlarla. Tomarme por asalto. Me acaricio, me humedezco. Me doy unos golpecitos como despertando la zona. Descubro que hace tiempo, no podría precisar cuánto, no me masturbo. Se me contrae la panza y el cosquilleo se precipita. Se me levantan los pies y me derrumbo en la cama. La respiración se agita. Cierro los ojos. El orgasmo es casi inmediato. Había olvidado esa facilidad. Fede nunca me vio masturbarme. Iván me lo pedía todo el tiempo, le gustaba mirarme. Abro los ojos y ahí, al lado mío, está el consolador. Me pregunto si Fede lo compró para que Sole le muestre cómo se masturba mientras el marido está concentrando. Sole y Maxi son la pareja más sexy del grupo de papis. Qué pudo ver Sole en mi marido. Me excita saberlo excitante. Así es el deseo. Todo sería perfecto si Majo y Vicky no supieran nada… Demasiada gente. Para que sea erótico tiene que ser secreto.

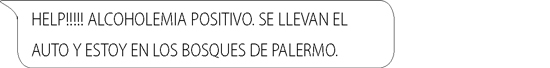

Vuelvo a respirar. Junto un poco de fuerzas y me visto para salir de mi claustro. Le digo a Elsa que se vaya y que no saque las milanesas del freezer. Voy a acostar a Inti temprano y a pedir sushi para nosotros. Estoy nerviosa. Me tiemblan las manos cuando saco la plata para pagarle. Elsa lo nota pero no dice nada, solo me mira y me recomienda valeriana. Una bocina suena desde afuera. Supongo que es Sole quien trae a Inti. El corazón se me acelera y le pido a Elsa que lo reciba. No quiero cruzarme con ella, no puedo ni mirarla. Tengo que calmarme y pensar. Evito quedar atrapada en la farsa de sonreírle, de preguntarle cómo está. Cualquier diálogo cotidiano me revolvería las tripas. Me da miedo reaccionar de la peor manera, desquitarme con ella antes de hacerlo con mi marido. Suena un mensaje en mi teléfono. Es del grupo Cataluña de Mamis, de Sole:

No respondo. Ni siquiera puedo fingir en un mensaje de WhatsApp. Sé que Vicky y Majo estarán del otro lado, atentas a cualquier declaración de guerra.

Apuro a Elsa, que termina de ponerse el abrigo, los auriculares y sale de casa. Me acerco a la ventana. Los vidrios parecen no estar de tan limpios que los dejó y ahora sí veo todo con claridad.

Sole no me ve desde su auto deportivo. Me asomo con cuidado. Intento divisar el color de sus uñas pero es imposible a la distancia. Su pelo está más rojo que nunca. Sole tiene una sensualidad natural. No se arregla, casi no se maquilla, siempre está vestida con ropa cómoda. De pronto me parece irresistible, libre, segura. Si Federico tuvo la oportunidad de tener sexo con ella no debería culparlo. Se me llenan los ojos de lágrimas. Pierdo el control. Mi cabeza intenta convencerme de que podría pasarme a mí, pero el cuerpo se me revela. Siento los remolinos en la sangre, el temblor. Se me despiertan las tripas como queriendo defenderse, como si algo se me hubiese metido adentro y amenazara con quitarme un órgano. Como si esa mujer de allí afuera me quisiera comer el hígado. Celos. Esto es tener celos. Siento que hasta sería capaz de matar. El corazón late rápido, la respiración se entrecorta. Hacía rato que no sentía mis células tan vivas. Los enfermos de celos deben ser adictos a este tsunami. Yo nunca lo fui. Inti se acerca de la mano de Elsa. Soledad toca una bocina breve y se va.

Cuando Inti abre la puerta lo recibo con un abrazo fuerte, como suplicando que me rescate. Inti se queda. Me sostiene en ese abrazo como si entendiera todo. Él entiende todo. De pronto mi hijo es el ancla que me puede mantener en ese puerto. Años atrás me hubiese ido sin dudarlo. Qué momento más inconveniente, la puta madre. Si pudiera hacerme la boluda y seguir como si nada. ¿Cuánto tiempo podría tardar la bomba hasta explotar? ¿Toda la primaria de Inti?

Pongo mi sistema nervioso en pausa. Si existiera una lidocaína inyectable para este dolor… Me ocupo de Inti. Salchichas con puré, baño caliente y a la cama. Dejo que se cepille los dientes solito, sin presionarlo. Lo acuesto. Me pide que le invente un cuento. ¡Qué difícil momento para inventar algo! Me pide que le cuente el de Juancito, la gaviota que quería volar. Me dice que su papá se lo cuenta siempre. No imagino a Fede narrando una versión de Juan Salvador Gaviota. La mujer pájaro soy yo, siempre fui yo. Su vuelo me amenaza y me despierta. Improviso una versión propia y le digo a Inti que Juana era una paloma que quería conocer el sol.

—Paloma como vos y Sol como yo, mami.

Él sabe que su nombre significa sol. De pronto, no sé cómo, pero construyo una imagen poética sobre mi propio vuelo.

—Pero si tocás el sol se te queman las alitas, mamá.

Chamuscada y sin respuestas, así estoy. Así me devuelve Inti al vuelo rasante de mi realidad doméstica. Le doy un beso en la frente y lo dejo solo, iluminado por su lámpara de sal y la puerta entreabierta.

Abro un vino. Tinto. Aunque vamos a comer sushi el vino que me calma es el tinto. Voy por la mitad de la copa cuando escucho el motor de la camioneta de Fede. Mi sangre se agita en un vendaval. Fede atraviesa la puerta y se le ilumina la cara al verme sentada con la copa. Mira la bandeja de sushi todavía cerrada sobre la mesa. No quise dar indicios de noche romántica. No puse la mesa ni saqué los palillos laqueados del cajón. Hoy el sushi se come con los palitos descartables. No es una cena romántica, es practicidad.

Fede deja su mochila en el perchero y se acerca a mí con el entusiasmo de lo nuevo. Me cuenta de la demolición y del inicio de la obra. Me mira con dulzura. Se nota que me quiere. Quizás hasta me sigue amando. El brillo de sus ojos me destruye. Dudo de todo. Quizás otro compañerito se robó el dildo de su casa y lo escondió en la mochilita de Inti. ¿Por qué me quedé atrapada en el silencio? ¿Por qué no puedo hablar del tema con mi marido? Se me hace un nudo en la garganta. Mi silencio lo vuelve culpable pero necesito más indicios para poder hablar. Dudo de todo. Pienso en Majo y miro la mochila de Fede, su campera. Debería buscar los tickets de estacionamiento y comprobar si estuvo todo el día en la demolición, aprovechar un momento a solas con su teléfono para chequear sus contactos.

Fede busca algo en su celular. Algo que me quiere mostrar.

—Gorda, mirá.

Le clavo los ojos. Él me mira.

—Me parecen imbéciles todas las parejas que se tratan de gorda, gordo, bebu.

Fede ignora mi comentario y planta su teléfono en la palma de mi mano. Quiere que vea un videíto del momento exacto de la demolición. Miro la grabación concentrada en disimular mi temblor. El aparato en mi mano es su caja negra. En un click puedo confirmarlo todo. Con una sola de las yemas de mis dedos deslizándose por la pantalla puedo entrar en un túnel sin retorno.

—Pasá para el costado. Hay más fotos.

Fede dice esto y se aleja hacia la bacha. Se lava las manos para sentarse a comer. Se demora abriendo la caja del sushi. Demora más todavía en abrir los recipientes de la salsa de soja.

—Qué hijos de puta los que diseñaron esos sachets. Es imposible que no se te derrame líquido cuando los estás abriendo —dice.

Fede lucha con el recipiente y yo tengo la oportunidad de revisar todo lo que quiera. Hasta podría tipear el número de Soledad y confirmar en ese mismo momento si mi marido utiliza un artilugio para comunicarse con ella. Tengo una oportunidad que Majo no dejaría pasar. El corazón me estalla. No puedo controlar mis dedos. Yo podría ser mucho más rápida y efectiva que cualquier otro ser humano pero el miedo me hace perder la precisión quirúrgica en un segundo. Me deshago de la prueba. Descarto el teléfono en un extremo de la mesa y me siento frente a la bandeja de sushi, pero tampoco puedo comer.

—¿Vos estás bien?

—¿Debería estar mal por algo?

—Fue por colapso. Como te gusta a vos.

Demoler por colapso es deshacer lo construido. Provocar el fracaso de toda la estructura de una sola vez. De un solo golpe. Federico ataca el sushi.

—Me voy a duchar.

—Comé. Está buenísimo.

—No tengo hambre.

—Mi amor, ¿qué pasa?

Busco una respuesta en el fondo de sus ojos, una luz que salga de entre los escombros para decirme que las vigas siguen en pie. Que estamos en reformas pero no hay demolición.

Se me llenan los ojos de lágrimas. Fede me abraza. Está tan calentito ahí, entre sus brazos, sobre ese suéter azul que yo misma le elegí. Me aflojo en su pecho. Pienso qué ropa tendría puesta cuando se cojía a la otra.

—¿Te está por venir?

Los varones tienen esa sola pregunta ante nuestras reacciones inesperadas, como si todo se explicase por las hormonas. Como si la intuición no existiera, ni las dudas, ni las crisis.

No respondo y me alejo. Él se sienta a comer sin siquiera imaginar que esa podría ser nuestra última cena juntos. Y ni siquiera es juntos. Nuestra última cena ya pasó y ninguno de los dos lo supo.

Salgo de ducharme y Fede ya está acostado en nuestra cama. Se quedó dormido con la tele prendida y el control remoto en la mano. Apago la tele y le quito el control con mucho cuidado. Está profundamente dormido. Apoyo el control en su mesita de luz y entonces veo su celular. Otra oportunidad. Con un movimiento preciso lo agarro y deslizo mis dedos copiando el patrón que me permite desbloquear el aparato. Yo sé cuál es el de mi marido, él sabe el mío. Nunca nos revisamos los teléfonos. Nunca desconfiamos ni espiamos al otro. Busco el número de Sole en mi propio teléfono y marco esos mismos dígitos en el teléfono de mi marido. A cada número que escribo aparece una opción del directorio. Tiemblo otra vez. Sé que probablemente, cuando complete la combinación de dígitos que me permitirían llamar a Soledad, confirme algo terrible. Respiro hondo. Miro a Fede de reojo. No hace un gesto. Respira profundo. Ya no puedo dar marcha atrás. Completo los diez números. El cuerpo me vibra como si alguien hubiera subido el volumen a los latidos acelerados de mi corazón. Siento un parlante en el pecho que resuena como si tuviera una fiesta electrónica adentro. Contengo la respiración. El nombre del contacto aparece tal cual mi marido lo agendó en su directorio. Ahí está: «Sole mamá Enzo». Se me viene Majo a la cabeza. Ella y sus especulaciones. Ya no sé ni qué buscaba, no sé si lo que veo es sospechoso o no. Todos los papis y las mamis del colegio tenemos nuestros números agendados. Yo también los agendo así. Con el nombre del hijo correspondiente. Fede no la camufló. No la agendó como un proveedor inofensivo. Podría tenerla como «Cemento alisado», o como «Contenedor escombros», o como «Cuadrilla». Voy más allá. Cruzo una barrera que jamás imaginé atravesar y abro el ícono de WhatsApp. Me duele la panza. No me reconozco. Odio estar haciendo esto. Me enoja que Federico me esté empujando a hacer lo que nunca quise hacer. Estoy cayendo bajo y lo sé. Deslizo mi dedo sin querer revisar de más. No me importan los videítos que se pudo haber mandado con sus amigos, ni los chistes, ni si habló de las tetas de alguna mina con alguien. No busco descubrir que le manda emoticones a una clienta. No quiero saber cómo se relaciona por chat con la diseñadora de interiores que supuestamente tanto le rompe las pelotas. Esquivo cualquier palabra o emoji que me pueda desviar del objetivo y voy tras ella: «Sole mamá Enzo». Chat vacío.

Me deshago del teléfono y rodeo la cama para acostarme de mi lado. No haber encontrado nada me inquieta más. Me obsesiona. De pronto entiendo en carne propia lo que le pasa a Majo y a cada una de esas mujeres que alguna vez miré de afuera y tildé de celópatas, inseguras, paranoicas. Lo único que necesito es confirmar mi sospecha. Confirmar que no me hice una película absurda. Mi mente siempre está ocupada en otras cosas. No tengo espacio libre para imaginar fantasías de mi marido y llenar mi tiempo con acciones detectivescas para encontrarlo infraganti. No hay goce en esa búsqueda, pero tengo la profunda necesidad de despejar esta duda que me aniquila. Miro a Fede y siento bronca. Él pudo comer y ahora puede dormir. Yo no. Él sigue con su vida como si nada. Nada peligra en su sistema, no hay colapso ni peligro de derrumbe. Es injusto y egoísta. Todo el peso está de mi lado. Busco en mi memoria alguna imagen de los últimos días. Me esfuerzo por recordar algún gesto de nerviosismo, de culpa, de arrepentimiento. Estuvo intranquilo y ansioso por los permisos municipales necesarios para la demolición. El papelerío que atrasa sus tiempos de construcción pareciera ser lo único que lo saca de quicio.

Me acuesto sin querer rozarlo. Nos imagino vistos desde arriba y pienso que nuestra cama podría ser la foto aérea de una represa. Imagino el muro de cemento que nos separa. De su lado, aguas tranquilas, un dique aparentemente inmóvil. Del mío, pura presión. Agua furiosa que brota a caudales. Chorros que empujan y duelen.

Vuelvo a mi teléfono y entro a las redes sociales de Sole. Busco una foto donde se le vean las uñas. Ni una puta vaquita de San Antonio. Esmalte negro o azul petróleo. Verde botella alguna que otra vez. Miro sus fotos con Maxi y su hijito, tan parecidos a nosotros, tan poco originales. Una española transgresora casada con un futbolista de primera, millonarios y exitosos, con sus veranos en Ibiza, sus fiestas, sus aventuras con famosos. Pero en la foto con su hijito, ellos son idénticos a nosotros, una dentista que vino de un pueblo casada con un arquitecto en ascenso. Busco más atrás pero no hay fotos de soltera. Descubro que no sé tanto sobre el pasado de Soledad. En medio segundo se me vuelve extraña y desconocida. Victoria, María José y Soledad no tienen nada que ver con mis amigas de la infancia. No son ni parecidas a mis primas lejanas. Tampoco son conocidas de mi pueblo, ni podrían ser compañeras de laburo. Jamás me hubiese acercado a ninguna de ellas voluntariamente, pero son las madres de los amiguitos que eligió mi hijo. Ellos nos unen, nuestros cinco hijos varones. Nuestra afinidad está en manos de ellos. Si se pelean, no nos vemos más. Si decidieran cambiarse de escuela o elegir a otro nene para jugar, se termina nuestra relación. Es tan circunstancial el vínculo que eso mismo nos otorga una dosis de impunidad. No nos importa perdernos porque ninguna siente que nos hayamos encontrado. Eso convierte al grupo en fascinante. No son mis amigas pero pueden escupirme en la cara la verdad más cruel.

Cierro el perfil de Instagram de Sole y busco el de Majo. Su última foto es una selfie junto a una puerta que dice «tomógrafo». Majo siempre subiendo fotos hospitalarias para que la gente le pregunte. Veo los comentarios debajo de la foto. Veinte personas le preguntan qué pasó y ella solo responde: «Un susto con Galo, después les cuento».

Sonrío. Sé que cumplió su objetivo. Majo disfruta de la preocupación ajena y necesita llenar su agenda con turnos médicos para sus hijos. Majo, esta vez, logró contagiarme su paranoia.

Miro el reloj en el mismo aparato que me tiene enajenada hace más de tres horas espiando fotos que ya conozco. Me vibra en la mano. Es una notificación del grupo Cataluña de Mamis. Algo pasó. Jamás un mensaje llegó tan tarde. Es de Soledad.

Espero unos segundos. Nadie responde. Vicky y Majo seguramente duermen. Escribo solo tres letras, con las mismas mayúsculas que usó ella.

Envío el mensaje y salto al vacío desde lo alto de mi cama.