Un mundo sin fósiles

1

Inspirada en una tradición cultural antropocéntrica compatible con la noción del Génesis, en la Edad Media se fraguó la concepción de los seres del universo como una gradación unilineal y progresiva llamada Scala Naturae o Gran Cadena del Ser, reflejo del orden divino del ascenso hacia la perfección. Aunque parezca contradictorio, esta idea de un orden jerárquico para explicar la diversidad de la vida influyó en la biología durante el siglo XVIII y propició la búsqueda de las especies intermedias entre las grandes clases, como, por ejemplo, la hidra de agua dulce, que suplió el eslabón entre los vegetales y los animales. En formulaciones históricas más recientes, el eslabón entre el hombre y los monos lo ocuparon las supuestas razas humanas inferiores, como los trogloditas de Linneo o los hotentotes (para algunos autores, este espacio lo llenaba el orangután), seguidas de otras hasta establecer una gradación en el seno de la especie humana y alcanzar la raza blanca.

Cuando a lo largo del siglo XIX las ideas evolucionistas se fueron abriendo paso y finalmente Charles Darwin publicó El origen de las especies (1859), parte de la buena acogida del libro reposó en la congruencia con la Scala Naturae. Para algunos, la evolución darwiniana formaba parte del plan divino (o natural) de ordenación, diseñado para crear seres cada vez más perfectos, entre los cuales el hombre (en particular, el hombre europeo) era el fin último. Los fundamentos del darwinismo se entendieron como confirmaciones de la Gran Cadena del Ser que se basaban en la idea de continuidad (gradualismo)* sobre la que Darwin construyó su teoría.

En formulaciones posteriores, la cadena de los seres se convierte en un modelo en el que impera la evolución lineal. La idea de la transformación a través de una secuencia que se desarrolla en una sola dirección y de forma gradual está profundamente integrada en el pensamiento occidental. En el organigrama de las grandes ideas de la historia de la humanidad, la continuidad de las distintas formas de vida es la base que vincula la gran cadena de los seres y la teoría de la evolución. Pero ¿cómo es posible que en la naturaleza se den simultáneamente la continuidad propia del proceso evolutivo y la supuesta discontinuidad que genera la singularidad del hombre?

LAS GRANDES IDEAS

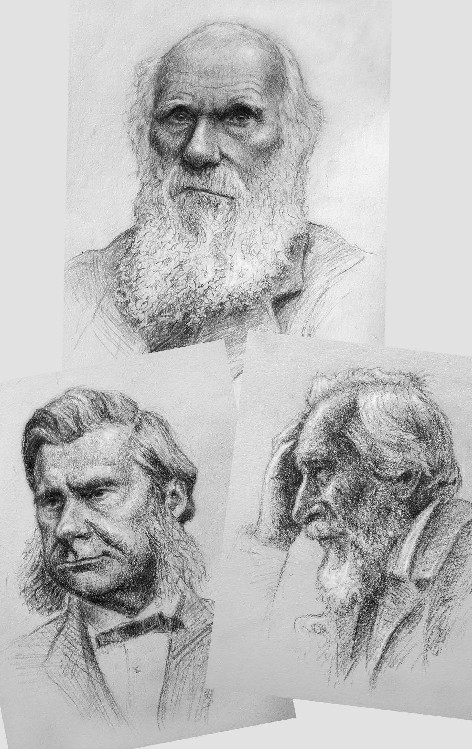

Tres grandes figuras brillaron con poderosa luz a mediados del siglo XIX: Charles Darwin, Thomas Henry Huxley y Ernst Haeckel. Estos científicos fundaron las bases de la teoría de la evolución que hoy manejamos, identificaron los rasgos que sitúan al animal humano en la naturaleza, idearon las causas para explicar su transformación y propusieron un escenario para la divergencia del linaje humano desde unos antepasados prehumanos. Con una extraordinaria fuerza de persuasión, predijeron la necesaria existencia de formas extintas «aún no humanas» (a veces mal llamados eslabones perdidos), con lo que alentaron su búsqueda en los más variados lugares del planeta.

Los primeros restos fósiles de humanos reconocidos como tales comenzaron a aparecer en esa época en países de Europa occidental (véase cronología), precisamente el territorio más explorado, donde se desarrollaba la ciencia y donde vivían quienes la practicaban. La construcción de carreteras, canteras, cimientos de edificios, etcétera, desveló un subsuelo que albergaba las huellas de un pasado remoto y desconocido, de un mundo diferente al actual, en el que vivieron animales y formas humanas distintas a las que hoy habitan el planeta Tierra. África y Asia quedaban lejos, y, aunque quizá no se negase un posible origen remoto, el foco de atención, el interés real, la discusión sobre el significado de los fósiles que se comenzaba a tener entre manos, estaba en el continente europeo. Por su parte, América hacía gala del apelativo de Nuevo Mundo y no daba ningún síntoma de ser la cuna de la humanidad.

DARWIN Y LA PALEONTOLOGÍA

Los análisis de Darwin y sus contemporáneos partían fundamentalmente de la anatomía y la embriología comparada, además de la biogeografía y otras fuentes. La paleoantropología se encontraba en una fase muy incipiente, por lo que los datos paleontológicos no constituyeron ninguna línea argumental poderosa. Los fósiles de neandertal recientemente descubiertos y los de Dryopithecus, un simio del Mioceno europeo, fueron los únicos apoyos posibles, pero Darwin no hizo uso de ellos de manera destacada.

Sin duda la paleontología no fue una buena base para las tesis evolucionistas, sobre todo porque el evolucionismo se sustentaba en una visión plenamente gradualista —aquella que sostiene que los pequeños cambios sucesivos y extendidos en un larguísimo lapso de tiempo son los agentes de la evolución—, y la paleontología de la época promovía la discontinuidad. En el marco del gradualismo, lo que se esperaba era que el registro fósil deparase innumerables secuencias de formas de transición entre dos extremos cualesquiera. Pero a las ideas de evolución gradual se opusieron personalidades de la talla de George Cuvier (el fundador de la paleontología), Richard Owen o Louis Agassiz. Los paleontólogos, a la luz de sus objetos de estudio, no podían sostener con facilidad un largo y sostenido proceso de pequeños cambios. La naturaleza (los animales y las faunas en su conjunto) muestra grandes discontinuidades, y aparecen tipos estructurales nuevos sin formas intermedias. Es persuasivo ver cómo para Cuvier el registro fósil ilustraba las sucesivas creaciones divinas acaecidas después de grandes catástrofes en la historia de la Tierra.

Hoy vemos los fósiles como una prueba contundente del hecho de la evolución. Hemos aprendido a distinguir la evolución de los diferentes modos en los que el cambio puede tener lugar. En muchas ocasiones hemos confundido la evolución en sí con un modo particular de producirse el cambio. Se la ha entendido únicamente en términos de transformaciones graduales. Para Darwin, evolución y gradualismo eran equivalentes. Por eso, ante la enorme dificultad para la teoría darwinista de encontrar fósiles que atestiguasen las transiciones graduales, se achacó a la imperfección del registro geológico la causa de esas ausencias. Décadas después, numerosos paleontólogos han defendido que puede haber también evolución a saltos, distinta de los cambios suaves, graduales y casi imperceptibles. Sin duda, una cosa es el fenómeno evolutivo y otra muy distinta los mecanismos y patrones con los que se desenvuelve.

La contribución de la paleontología humana al conocimiento de nuestra evolución es capital, y hoy no comprenderíamos los procesos que nos han formado sin el concurso de los fósiles. Son sin duda una pieza clave en el tablero del juego científico. Sin embargo, no entenderemos bien la aportación de los fósiles y los paleontólogos sin comprender los fundamentos clásicos de la teoría de la evolución humana, cuya influencia, repito, es capital en nuestra manera de interpretar el mundo.

EL PARADIGMA* DE HUXLEY

Cuando Darwin, Huxley y Haeckel defendían que el origen de los seres humanos había que buscarlo en sus raíces animales, el pensamiento oficial de la época se apoyaba en el siguiente enunciado clásico: durante milenios, los seres humanos se han visto a sí mismos tan distintos del resto de los seres vivos, tan especiales, que no han necesitado recurrir al mundo natural para explicarse; el origen del hombre se entendía mayoritariamente como el acto de creación divina recogido en el Génesis. Ante el relato bíblico, las mentes se enfrentaban al reto de encajar la presencia humana en un mundo donde los mamuts habitaban las orillas del Támesis, en el que estratos con abundantes herramientas de piedra hablaban de un mundo prehistórico, con rinocerontes pintados en las cuevas de la Dordoña francesa, o de extrañas criaturas humanas —los neandertales— descubiertas en Bélgica, Gibraltar o el sur de Alemania.

Los hallazgos del valle de Neander fueron un combustible idóneo para las primeras discusiones. El arte rupestre jugó un papel esencial, y los utensilios de piedra hallados junto a los restos de animales hoy desaparecidos, como rinocerontes lanudos, mamuts, leones de las cavernas, hienas manchadas o ciervos gigantes, entre otros, exigían un nuevo marco de comprensión, un esquema mental donde ubicar lo que se escapaba a la comprensión del mundo de la época. En la actualidad, la mayoría de nosotros tenemos en nuestras mentes un relato científico eficaz, capaz de dar cuenta de todos estos hechos, pero no debió de ser nada fácil para los pensadores evolucionistas conjugar la realidad palpable de la singularidad humana con el hecho hoy evidente de su naturaleza y origen animal. Darwin y sus contemporáneos se enfrentaron al desafío de mostrar, argumentar y convencer de que el hombre desciende de una forma precedente. Los evolucionistas de mediados del siglo XIX afrontaron el reto colosal de cambiar radicalmente la manera de pensar sobre nosotros mismos.

En 1863 Huxley publicó Evidences as to Man’s Place in Nature, donde puso de manifiesto que la (bio)lógica del cuerpo humano, en su embriología y estructura, se inserta en la (bio) lógica general de los animales vertebrados. Al comparar nuestro cuerpo con el de diferentes grupos de animales, el biólogo británico demostró que está construido sobre un plan corporal común, que explica gran parte de las similitudes. La semejanza con los mamíferos en todos los rincones de nuestra anatomía es tal que no se puede eludir el hecho de que todos formamos parte de una misma realidad biológica (y que esta procede de una misma ascendencia). Pero Huxley fue más allá al concluir que tal similitud adquiere un valor extremo con los simios africanos y que, por lo tanto, cuando aplicamos una lógica evolutiva, la conclusión es que los humanos estamos más emparentados con los simios africanos (gorilas y chimpancés) que con cualquier otro grupo de primates. Darwin adoptó estas conclusiones como propias y así fue como se instauró el paradigma de Huxley: el estudio de la evolución humana está inevitablemente unido a la comparación de los humanos con los simios africanos, sobre todo con los chimpancés. Pero antes hubo que asentar otro principio.

LA GRAN INFERENCIA*

Uno de los hechos más relevantes de la naturaleza biológica es la existencia de una jerarquía en los caracteres de los organismos. Por ejemplo, los animales vertebrados (caballos, lagartos, aves, ranas, peces, dinosaurios, etcétera) se parecen más entre sí que a cualquiera de los animales invertebrados, como las estrellas de mar, los cangrejos o las medusas. Asimismo, entre los vertebrados, los mamíferos (caballos, perros, ratones y elefantes) se parecen más entre sí que a los lagartos o las ranas. Y más aún, si comparamos las diferentes especies de cánidos (lobos, zorros, chacales), todos se asemejan más entre sí que a los ratones. Los diferentes caracteres permiten establecer, pues, una jerarquía en los parecidos.

Darwin dio sentido a esta jerarquía estableciendo que la base de este patrón natural se encuentra en la genealogía, es decir, en la existencia de antepasados comunes a todos los organismos que comparten una similitud. A medida que el proceso evolutivo tiene lugar y un grupo comienza a cambiar por un lado mientras otro cambia en otra dirección (se produce una divergencia), los descendientes de cada linaje se parecerán más entre sí que a los descendientes del otro linaje. Pero todos ellos comparten un parecido heredado del antepasado común. Este esquema se puede representar en los famosos árboles evolutivos, que nos sirven para visualizar la relación entre la genealogía y el patrón jerárquico de las similitudes.

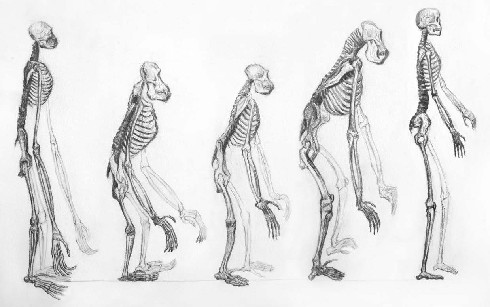

Comparación del esqueleto de los simios. De izquierda a derecha: gibón, orangután, chimpancé común, gorila y humano (recreado del libro de Thomas Henry Huxley, El lugar del hombre en la naturaleza).

Bajo la luz de Huxley y Darwin, el lugar del hombre en la naturaleza quedó así establecido a través de una posición concreta en el árbol de la vida, cuya primera manifestación gráfica fue, por cierto, obra del naturalista alemán Haeckel. La ubicación en el árbol tenía una correspondencia con la clasificación zoológica, y el análisis de las similitudes y diferencias entre los humanos, chimpancés y gorilas con el fin de determinar la distancia genealógica entre ellos constituyó el núcleo duro de esta clasificación. La posterior inclusión del registro fósil en el paradigma de Huxley permitió establecer que el núcleo de la investigación paleoantropológica debía recaer en la comparación de las formas humanas, tanto actuales como fósiles, con los simios africanos. Aunque ha habido ensayos posteriores para establecer a los asiáticos orangutanes como los simios más próximos a los humanos, la evidencia parece contumaz en dejar este puesto a los africanos.

EL NACIMIENTO DE UN NUEVO DOGMA

La detección de la máxima similitud y, por ende, proximidad filogenética entre humanos y simios africanos estableció el campo de juego sobre el que se pudieron plantear las cuestiones claves. ¿Cómo era y cuál fue el UAC? Los chimpancés fueron considerados posibles modelos de cómo era el UAC, pero datos recientes revelan que Pan (chimpancés) y Homo (humanos) son físicamente muy distintos y, sin embargo, muy similares desde el punto de vista genético (los humanos compartimos con los chimpancés aproximadamente un 98,3 por ciento del ADN nuclear). Hoy hay pruebas de que el patrón corporal común de gorilas y chimpancés pudo haber evolucionado en paralelo al de los humanos, de modo que los chimpancés nunca fueron nuestros antepasados. Son, en un sentido amplio, nuestros hermanos evolutivos, y ambos descendemos de un antepasado común que vivió posiblemente durante el Mioceno. Podemos afirmar con rotundidad que, en efecto, venimos de un mono, pero no del chimpancé.

LA PODEROSA INFLUENCIA DE DARWIN

Quizá por una larga tradición cultural, por la eficacia propagandística de sus seguidores o porque no haya otro camino que lleve a un discurso racional sobre la evolución orgánica, las publicaciones de Darwin siguen siendo el referente del pensamiento evolucionista actual. En El origen del hombre (1871), este naturalista inglés se preguntó qué tuvo que ocurrir para que desde un primate parecido a los actuales simios surgieran los antepasados de los seres humanos. ¿Cuáles fueron las circunstancias y los procesos que llevaron a esa divergencia evolutiva?

La consideración de los seres humanos como una especie del orden de los primates es capital. En su inmensa mayoría, los primates ocupan un hábitat arborícola en las selvas tropicales y, siendo los simios africanos, también selváticos, las especies más próximas al hombre, esto llevó a Darwin a presumir que los antepasados prehumanos debieron tener asimismo una existencia plenamente adaptada a la vida en los árboles. Para él, una alteración en el modo de vida arborícola, «bien por un cambio en las condiciones del ambiente, bien por un cambio en el modo en el que estos animales conseguían su supervivencia», debió iniciar un proceso que la selección natural favorecería. La adaptación a la vida en el suelo —el «bajar de los árboles»— fue el detonante de la separación de los prehumanos de sus simios hermanos. Pero, a diferencia de otras especies de primates que también explotan el hábitat terrestre (los babuinos, por ejemplo), el paso de una vida arborícola a una vida terrestre se produjo en los prehumanos, según Darwin, a través de una interrelación funcional de los cuatro caracteres que distinguen a los seres humanos del resto de los animales, lo que propició un enorme éxito adaptativo:

1) Locomoción bípeda.

2) Reducción del tamaño de los dientes caninos.

3) Uso de herramientas.

4) Aumento del tamaño del cerebro.

¿Cómo concibió Darwin la acción recíproca de estas cuatro características en el tránsito de una vida arborícola a una vida terrestre? Aunque no explícitamente expresado, Darwin parte de una cierta capacidad previa (preadaptación) de la mano de los primates para, una vez sea liberada de las funciones locomotoras o de sostén, realizar funciones avanzadas. La propensión a mantenerse erguido habría posibilitado la entrada en acción de la mano, y el uso de esta en el empleo de piedras y palos para defenderse habría fomentado la postura erguida y habría seleccionado positivamente, diríamos hoy, las variaciones de la extremidad inferior favorables a un andar bípedo. Asimismo, la reducción de los caninos está unida al uso de instrumentos. La sustitución de las armas anatómicas, los caninos, por las armas externas al cuerpo de los homininos, las herramientas, es otra de las claves del proceso. Y el uso y la fabricación de armas abrió a su vez el camino a una actividad que para muchos es esencial en el ser humano: la caza, que dio lugar al fortalecimiento de los vínculos entre los miembros del grupo.

Por último, Darwin entendió que un cuerpo erguido, con capacidad de usar las manos para la manipulación de objetos y la fabricación de herramientas, bien pudo fomentar el incremento paulatino de las capacidades intelectuales. Y tal incremento llevaría acoplado necesariamente un aumento en el tamaño del cerebro y las consiguientes modificaciones del cráneo. A este circuito de interacción entre las manos, la locomoción, el uso de herramientas/armas y los cambios en el cerebro hay que añadir finalmente, y como consecuencia de cambios funcionales integrados, las transformaciones experimentadas por los humanos en las curvaturas de la columna vertebral, la pelvis y el pie, además del esqueleto facial y las mandíbulas.

Desde una posición puramente actualista, sin el concurso de una documentación paleontológica, es decir, de un mundo sin fósiles, Darwin planteó un modelo basado en un complejo de interacciones que hoy llamamos circuitos de retroalimentación. Aunque su teoría encierra numerosas incorrecciones, sobre todo por la secuencia temporal de los hechos, dio respuesta a las preguntas básicas y presentó un modelo holístico de la realidad, capaz de integrar diferentes esferas de la existencia humana, al unir elementos puramente anatómicos (la reducción de los caninos) con otros propios del comportamiento (la caza cooperativa) y la cultura (la fabricación de herramientas). La esencia del modelo darwiniano se encuentra sintetizada en una de sus frases: «El libre uso de brazos y manos, [es] en parte causa y en parte efecto de la posición vertical del hombre…». Que algunos aspectos sean a la vez causa y efecto es la clave.

Buena parte del programa de investigación de la paleoantropología, desde sus orígenes hasta hoy, ha consistido en verificar, aunque desde formas distintas, las observaciones de Darwin; en identificar en el registro fósil las evidencias de las características y los atributos considerados como eminentemente humanos y explicar las causas que esclarezcan el origen y posterior desarrollo de dichas características, como la locomoción bípeda, el lenguaje, el uso del fuego y un largo etcétera. No cabe duda de que la influencia darwiniana ha sido y es muy poderosa.

ORIGEN AFRICANO

Es probable, afirmó Darwin, que «África estuviera previamente habitada por especies extinguidas de simios próximos a los gorilas y los chimpancés; y como estas especies son ahora las más próximas al hombre, es de alguna manera más probable que nuestros antiguos progenitores vivieran en el continente africano más que en otro sitio». Es una observación empírica, aunque hay excepciones, que los organismos actuales que viven en un área geográfica y los fósiles que allí aparecen suelen tener estrechas similitudes entre sí y son claramente distintos a los de otras áreas más alejadas. Esta circunstancia se conoce como «ley de sucesión» y, apoyándose en ella, Darwin razonó que los antepasados de los chimpancés y gorilas actuales, las especies más próximas a la nuestra, debieron habitar lugares similares y, en consecuencia, África era el continente en el que se diferenciaron estas especies. Asimismo, y dada la proximidad evolutiva entre estos animales y nosotros, los primeros antepasados humanos también debían encontrarse en África.

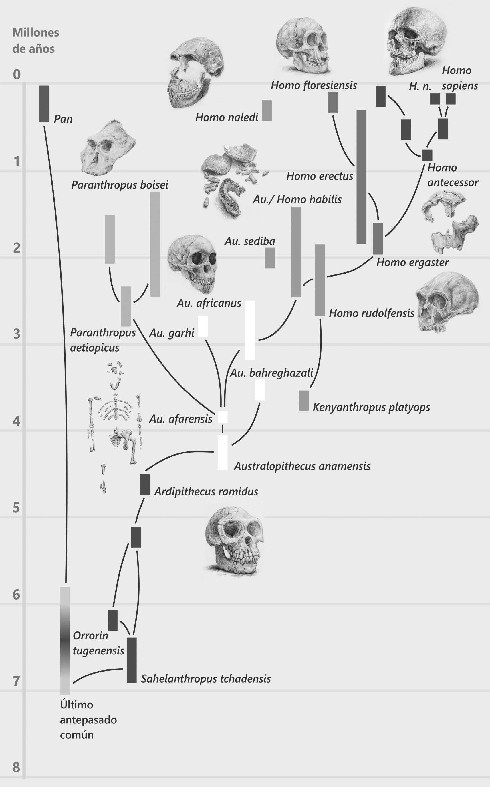

Sin duda la historia ha terminado por darle la razón. Hoy en día conocemos un abundante registro paleoantropológico en el continente africano: desde los restos fragmentarios de simios del Mioceno, que se remontan a hace más de 20 Ma, hasta los yacimientos más recientes de la prehistoria, pasando por los primeros homininos conocidos, como el género Ardipithecus. África nos ofrece un registro sucesivo de fósiles y evidencias que nos hablan con firmeza del origen africano y animal de nuestras raíces evolutivas. Pero, desde un punto de vista ecológico, cabe preguntarse cuáles eran los ecosistemas en los que vivieron aquellos antepasados. Aunque algunas poblaciones de chimpancés habitan en terrenos más abiertos, la mayor parte de las cada vez más exiguas poblaciones de simios viven en las pluvisilvas del cinturón del África central, desde Senegal hasta Tanzania. ¿Fueron estos los hábitats de nuestros antepasados más remotos?

Filogenia de los homininos.