CAPÍTULO 1

El último día que caminé me desperté sin resaca. Todavía estaba borracho y no tenía la menor idea de dónde había estado la noche anterior.

Eran las once de la mañana de un caluroso 22 de julio de 1972. Por experiencias pasadas sabía que me quedaba menos de una hora para que aparecieran los primeros síntomas de la abstinencia. Bien... todavía era un hombre libre. Lo primero: encender un cigarrillo. Estaba solo en casa. Había dormido con la música mariachi que Jesús Alvarado ponía todas las mañanas a las cinco y media para darse ánimos y enfrentar uno más de sus días pintando casas. Era la música infernal de un Taco Bell grabada en un casete.

En mi soledad fui desnudo hasta el baño arrastrando los pasos. Oriné haciendo con el chorro la señal de la cruz, una compulsión que, aunque odiaba, no podía quitarme de encima. Solté el agua del retrete y me metí en la ducha.

Incluso allí tenía que fumar. Sostenía el cigarrillo con la mano izquierda por encima de la cortina mientras con la derecha me frotaba el lado izquierdo para luego cambiar el cigarrillo de mano y así poder usar la izquierda para lavarme el lado derecho del cuerpo. Se necesita imaginación para mantener un hábito de tres cajetillas al día.

Mientras me afeitaba me eché un vistazo en el espejo. Veía a un irlandés grande, de veintiún años, de casi dos metros, con un cuerpo endurecido por el trabajo, guapo de una manera tosca si no se repara mucho en unas cuantas marcas de acné, con el pelo rojo, encendido como las llamas. Nada mal... No tenía problemas con las chicas y reflejaba un buen contraste entre el artista, poeta y escritor de canciones que estaba escondido en alguna parte dentro de mí... aunque empezaba a sentir mis nervios al límite. Después de todo, ¿qué hacía despertándome casi al mediodía? Se suponía que estaba en Buena Park, California, buscando trabajo.

Mientras me secaba empecé a sentir un poco de hambre, una señal de que los síntomas de la abstinencia eran inminentes. Salí del baño, atravesé el salón hasta la cocina y saqué una tortilla de la nevera. No tenía mucho sentido encender el horno, entonces decidí ponerla en una sartén y untarle un poco de crema de cacahuete. Más que comer, mi prioridad en ese momento era llegar a la licorería antes de ponerme paranoico. Empezaba a sentirme nervioso de solo pensarlo.

Regresé a la habitación, me puse unos jeans, unas chanclas y la camisa hawaiana que me había comprado y de la que la familia Alvarado se había mofado con una risilla cuando me mudé a su casa desde The Dalles, Oregón, haría más o menos un mes. El calor sofocante de un típico día de verano en Los Ángeles se filtraba a través de las inmaculadas persianas de la señora Alvarado. Prendí otro cigarrillo. Afuera el dóberman de los Alvarado le gruñía a alguien que pasaba. En los suburbios de Los Ángeles los perros de ataque y las vallas metálicas de más de dos metros de alto parecían ser parte de las necesidades básicas de cualquier hogar.

Era casi mediodía. Mis nervios me decían: «corre a la tienda de licores». Empecé mi caminata de seis calles, molesto conmigo mismo por no ser capaz de disfrutar ni la belleza de ese día ni la de mi vida en general. El cielo estaba azul y tenía tonos marrones. La calle me parecía extrañamente amplia y las palmeras que se alineaban a ambos lados tenían un tinte mugriento. Las casas de adobe de la zona, todas con plantas de yuca y pintadas de blanco, me parecían agradables, aunque podía sentir la mirada de quienes estaban dentro observándome a través de las cortinas cerradas. El aire era asfixiante. Estaba seguro de que el cielo se desplomaría sobre mi cabeza antes de que pudiera conseguir un trago.

Sin perder el paso —no tenía tiempo que perder—, intenté prender otro cigarrillo pero me quemé los dedos. ¡Los temblores! Mi corazón empezaba a martillar. Tenía que hacer algo al respecto. Esa gente que me observaba y a la que yo no podía ver lo sabía todo de mí, mis secretos más oscuros, mi historia: que era un alcohólico depravado, el peor que ha pisado la Tierra. Solo dos calles más...

El alcohol... no podía dejar de pensar en él. Respiré hondo. Intenté concentrarme en algo. Me detuve y empecé a acariciar un gato. Oré: «¡Jesús, déjame llegar hasta la tienda!». Mis manos estaban húmedas, frías y pegajosas, empezaba a sudar y tenía la boca completamente seca. Sentía tanto miedo. ¿Y si perdía el control, enloquecía y empezaba a gritar? Cada pensamiento era peor que el anterior. Me limitaba a intentar enterrarlos de nuevo. ¿Por qué me había tocado ser así?

La tienda de licores se encontraba en una intersección principal. La avenida Loquesea-Vista con la calle Tresmillonésima se extendía en esa perspectiva monótona y uniforme de Los Ángeles que implica, si no el infinito, al menos sí la curvatura de la Tierra. Innumerables licorerías, 7-Eleven, bares de topless, mercados de muebles de segunda mano para alquilar o comprar servían a cientos de «ciudades» sin carácter como Buena Park. Una fina capa de smog flotaba en un ambiente de amenaza y aburrimiento.

Compré una botella mediana de tequila y me quedé a charlar un rato con los dueños, solo para mostrar que mantenía el control. Tendrían que estar ciegos para no darse cuenta de que mis manos temblaban cuando les entregué el dinero. Probablemente conocían mi historia. Debían de saber lo avergonzado que estaba. ¿Y qué? Como los curas, seguro que los empleados de las tiendas de licores hacen voto de silencio.

En la puerta contigua había un bar de topless, el club Cielo. En ocasiones pasaba por ahí para recrear la vista, pero las bailarinas tenían las tetas caídas y eran mayores; además, había más putas que clientes.

Quizá podría regresar a casa de los Alvarado sin abrir la botella y así evitar el bochornoso espectáculo de tomarme el primer trago del día en público; además, lo más probable era que en el camino de vuelta, mis manos temblaran con tanta violencia que me sería imposible abrirla. Se me caería y se rompería contra el pavimento. Aquella esbelta botella, mediana, tan discreta y sofisticada, estaba a salvo en el bolsillo de atrás de mi pantalón.

Una de las putas que estaba enfrente del club Cielo me gritó: «Eh, blanquito, ¿quieres salir?». Un auto lowrider repleto de chicos de aspecto rudo pasó lentamente a mi lado. Casi todos los días las pandillas de mexicanos disparaban desde sus autos y podían matar a alguien. La misma semana que me mudé con los Alvarado, una niña de tres años había muerto cerca de allí... se había cruzado con el disparo de escopeta que iba dirigido a otro.

Hacía tanto calor que el aire parecía no tener oxígeno. Una ciudad sin rasgos distintivos, con mil suburbios cosidos entre sí, se expandía a mi alrededor. No sentía ninguna conexión con nada. Habría caminado tal vez media calle cuando me detuve, obligué a mis manos a dejar de temblar y destapé la botella. Tomé un trago largo y la escondí tan rápido como pude, con la esperanza de que nadie me hubiera visto. Si tan solo pudiera inyectarme el tequila en las venas y así no tener que esperar a que hiciera efecto... Sentía terror de enloquecer antes de que el alcohol funcionara en mí. ¿En qué me había metido? ¿Cómo podía estar tan asustado?

Segundos después no tenía ningún problema. Podía sentir cómo algo tibio me recorría el cuerpo. El ruido en mi cabeza empezaba a aplacarse. Los rostros se retiraban de todas las ventanas. Mientras caminaba de regreso a casa no me sentía del todo normal, pero había empezado a tranquilizarme. Lo único que quería era llegar rápido para tomar un segundo trago. Solo entonces habría recuperado el control suficiente para prender otro cigarrillo.

Ya en casa, un radiocasete que reproducía a todo volumen White Bird, del grupo neohippie It’s a Beautiful Day, anunciaba que Teresa Terri Alvarado había regresado a comer. No me gustaba Terri. La hija adolescente de Jesús era un personajillo sobrado que seguro pensaba que yo era un mendigo o un okupa, cuando de hecho pagaba por mi habitación y ayudaba a su padre a reconstruir su bote.

Fui al baño y me serví un vaso de agua del grifo. Saqué la botella, tomé otro trago y luego un poco de agua para terminar con un buen buche de tequila. Ahora sí me sentía lo suficientemente bien para decirle hola a Terri y a una de sus guapas amigas anglo, que me miró con una gran sonrisa y me dijo: «Hola. He oído que eres de Oregón. ¿Cómo estás?». No intenté ligármela. Era momento de saltar a mi Volkswagen y seguir buscando trabajo. Primero los negocios.

Era difícil estar solo allá abajo. Quizá un pequeño paseo por la playa me subiría el ánimo. Me sentía culpable por conducir borracho, pero los mexicanos podían salir de repente de cualquier esquina y echarme del asiento del conductor con una ametralladora Gatling. Tenía que mantener la chispa encendida.

Me gustaban las botellas medianas porque no me emborrachaban demasiado rápido, aunque la que había comprado ya estaba casi vacía. Me detuve por una cerveza en un bar de Costa Mesa, donde nadie hablaba en inglés. De hecho reconocí ese bar. Jesús me había llevado allí durante una de nuestras expediciones para pescar tiburones. Una vez a la semana se tomaba el día libre, alquilábamos un bote y mientras un grupo de viejos intentaba atrapar tiburones yo subía a beber con el capitán. Me encantaba flotar a la deriva en el mar de California, con los acantilados de Malibú y sus costosas mansiones frente a mí. En la cubierta del bote, los amiguetes de Jesús se enredaban en un equipo para pescar tiburones de unos cuatro millones de dólares. Sus sombreros estaban llenos de anzuelos. Solía preguntarme por qué simplemente no lanzaban esos gorros al agua...

Llegué a la playa. La botella de tequila se había terminado, así que compré otra en un Payless Drug, la guardé en el bolsillo de atrás y vagué por la arena mirando a la gente: chicas en bikini con el cuerpo tonificado, tipos sacados de un anuncio de refrescos trotando con sus perros, mujeres gordas con neveras llenas de provisiones.

«Tienes un problema, Callahan.»

Cualquiera podía apreciar que estaba en apuros y odiaba que me lo recordaran.

Una chica en bikini se detuvo a conversar. Fantaseé con que me invitaría a su apartamento y tendríamos un poco de sexo sofisticado estilo Los Ángeles. Luego me mudaría allí con ella y su amor me convertiría para siempre en un tipo normal. De repente me quedé congelado: seguro que había olido el alcohol en mi aliento. No había forma de que no lo supiera.

De nuevo solo, no podía dejar de pensar en cómo había acabado así. Había llegado a Los Ángeles con Rico, el hermano de Jesús, un compañero de copas en The Dalles. Rico era un estafador de poca monta y un mujeriego de cuidado que usaba la Biblia como su principal herramienta de conquista. No era capaz de leerla, simplemente había memorizado los pasajes clave. Rico había adivinado que la Palabra de Dios tenía un efecto seductor en las mujeres, así que se convirtió en un disléxico renacido.

Un día decidió que debía visitar a su hermano y a su familia, que estaban de vacaciones en el lago Havasu, en Arizona. Nos fuimos para Los Ángeles. Le habían quitado su carnet por conducir borracho y yo también había perdido el mío, aunque eso no me impidió manejar el viejo Triumph deportivo de Rico mientras él no paraba de predicar.

—Recuerda lo que dijo el Señor, Johnny...

—No me vengas con esa mierda del Señor, Rico.

En todas las gasolineras en las que nos detuvimos probó sus artimañas escriturales. Por suerte era un fraude tan claro y evidente (incluso tenía un crucifijo tatuado en la mano derecha) que pocos caían. De otra forma, tal vez nunca hubiéramos llegado a Los Ángeles.

—¿Has oído hablar de Jesucristo?

—¡Vete a la mierda, latino!

Y entonces regresábamos a la carretera.

Condujimos sin problemas por los bosques de secoyas. Recuerdo lo magníficos que eran y pensar: «Dios, ¡cómo quisiera disfrutar de esto sobrio!». Cruzamos las montañas y atravesamos el desierto de Nevada con el techo del Triumph recogido, pasando por Las Vegas —donde no jugamos pero sí bebimos— y a través del valle de la Muerte, donde no morimos de deshidratación, hasta llegar al lago Havasu, donde el puente de Londres, importado y construido por una banda de promotores dementes, brillaba bajo el sol en medio de unos insoportables 45 grados. Parecía una película de Mad Max. Jesús, un marino imperturbable, pilotaba su bote por el lago. El resto de nosotros permanecíamos ocultos en la barca, la única manera de sobrevivir al calor.

Jesús y yo nos entendimos bien, por lo que decidimos que me iría a vivir con su familia durante unos meses mientras Rico regresaba a Oregón para difundir la Buena Nueva y la Palabra. Pensé que estaría muy orgulloso de mí mismo: un pueblerino que se muda a la gran ciudad y lo logra. Hasta ahora todo había ido muy bien... Solo un mes en la ciudad y ya estaba borracho al mediodía en la playa.

Regresé en el Volkswagen. Compré un emparedado y un pack de seis cervezas en un Jack-In-The-Box. Conduje por calles rectas, amplias, monótonas, a través de los lotes de autos, licorerías, anticuarios y garitos de masajes con final feliz de Bellflower, Anaheim, Orange, Buena Park. Hogar tras hogar-dulce-hogar de los empleados de McDonnell Douglas, Hughes, Lockheed, Northrop y otras industrias de la defensa del sur de California a las que en 1972 les iban muy bien los negocios.

Debían de ser las tres o las cuatro de la tarde cuando llegué a casa de los Alvarado, pues Jesús ya estaba allí. Charlaba en la entrada con un hombre en una silla de ruedas eléctrica, vestido con un mono azul. Pensé: «Dios... ahora tendré que conocer a este tipo...». Lo había visto antes. Jesús me descubrió mientras intentaba esconderme cruzando rápidamente el césped. «¡Eh, Callahan, ven y conoces a Bill!», gritó Jesús.

No tenía mucha experiencia (yo era un chico de pueblo) tratando a gente discapacitada. Cuando estaba en preescolar un hombre se detuvo en el patio del bloque de apartamentos en el que vivíamos y se sentó debajo de un sauce. Golpeaba unas cucharas contra sus piernas de madera a modo de instrumento musical cuando nuestros padres nos alejaron de él.

Bill era impulsivo y barrigón. Me noté nervioso y un poco hostil, mientras pensaba: «¿Por qué se viste con ese mono azul?». Nos dimos la mano y Jesús me dijo: «¡Mira esto!».

Jesús me entregó el bolígrafo de Bill. Era especial. Si lo sostenías a contraluz y rotabas la punta como un caleidoscopio, se podía ver la imagen 3D de un hombre con una erección enorme a quien dos chicas hermosas le hacían una mamada. Riendo, les ofrecí a cada uno una cerveza. Ojalá Jesús no me preguntara si había conseguido trabajo.

Dentro de la casa, Terri y su madre, una mujer retraída que me soportaba porque era amigo de su marido, aunque igual trataba de ignorar mi existencia, trabajaban en la mesa del comedor haciendo la cena. Terri me invitó a una fiesta con sus amigos. Natural de Oregón, no me atraían mucho las fiestas de Los Ángeles. Nadie conocía a nadie y a nadie parecía importarle. Todo el mundo estaba bronceado, era emprendedor y hablaba sin parar sobre el estado de su colon. Terri debía de necesitar que la llevase. Fue muy amable, por lo que le dije: «Suena bien».

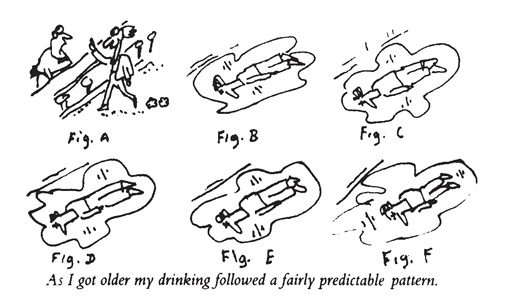

Conforme crecía, mi forma de beber siguió un patrón muy predecible.

Para mantener mis nervios en regla tomé un par de tragos en mi habitación. Después de la cena llegaron los amigos de Terri, nos metimos como pudimos en mi Volkswagen, nos presentamos de la forma más superficial y conduje a través del condado de Orange hasta Anaheim.

La fiesta parecía consistir en veinte o treinta personas reunidas en torno a la piscina, hablando acerca de la última droga de diseño. Algunas de las mujeres estaban en topless, lo cual me agradó muchísimo. El olor de las hamburguesas y de los chorizos en el asador se mezclaba con el de perfume, cloro y marihuana al calor del atardecer.

Conocí a una rubia de más o menos mi edad con quien me entendí de inmediato. Las cosas pintaban bien. Pero justo en medio de la conversación me puse nervioso y me excusé para ir al baño. Sentado en el retrete tomé la botella de tequila y le eché un chorrito a mi cerveza —un submarino con tequila—. Observé en el espejo mi bronceado de principiante lleno de pecas y me calmé.

Cuando regresé a la piscina me di cuenta de que la chica se había ido con sus amigos. De todas maneras su retahíla biográfica —matrimonios, divorcios, amantes, terapias y dietas— ya había empezado a aburrirme. «Acabo de dejar la carne y estoy dejando los lácteos.» ¿Qué comía entonces? ¿Sudor de caballo? En algún lugar al otro lado de la piscina pude oír la voz arrastrada y cansina de Terri: «Diooos, hooombreee. Estaaamooos jodidamente leeejooos».

Luego me detuvo un tipo que me pareció una plaga repugnante. Era muy agresivo. Dexter era de los que intentan gustar mucho pero que todos detestan porque no paran de hablar. Siempre he atraído a gente rara.

El sol estaba a punto de ponerse y la fiesta ya no era divertida. Dexter me aseguró que sabía de una fiesta con mejores «nenas». «¡Es lo máximo! ¡Te va a encantar!», me dijo. Con mi Volkswagen y sus conexiones todo parecía posible, incluso el trayecto de media hora hasta Long Beach. No pudimos encontrar ningún anfitrión a quien agradecerle la hospitalidad, por lo que nos olvidamos de Terri y de sus amigos y nos fuimos.

Recorrimos unas diez calles antes de hacer una parada en el primer bar.

Varias calles y bares después, Dexter, que conducía en ese momento, vomitó todo el costado de mi auto, por lo que lo obligué a detenerse en la siguiente gasolinera para que lavara el vómito con una manguera.

Después le dieron ganas de detenerse en otro bar y allí pude reaprovisionarme de tequila y de más cervezas para submarinos. Nos tomamos un trago mientras el hombre de la barra nos empacaba todo.

Finalmente condujimos en dirección de Long Beach, pasando por el famoso parque temático Knott’s Berry Farm. Ninguno de los dos había estado allí antes, por lo que decidimos detenernos y echar un vistazo por encima del muro, disfrutar de todas las atracciones y de las cosas del salvaje Oeste y de sus famosos frutos del bosque gratuitos. Tras mucho esfuerzo logramos trepar el muro y trastabillar entre las atracciones por los caminos de adoquines.

Perdimos otros veinte minutos intentando trepar otra vez el muro para salir de allí... aunque a nadie le hubiera importado que saliéramos por la puerta principal.

Ya había oscurecido. Ahora era yo quien conducía mientras Dexter me explicaba por qué era el Rey del Cunnilingus del condado de Orange. «¡Simplemente me encanta lengüetear!», dijo como pudo. Dexter no era tan mala compañía. Resultaba divertido poder reírme un poco con alguien de mi edad.

Cuando llegamos a otro bar de topless estaba demasiado borracho para bajarme del auto. Dexter me juró que ese sitio era especial, que las bailarinas eran magníficas, etcétera, por lo que hice el esfuerzo. Recuerdo quedarme dormido con la cabeza sobre una mesa y despertarme porque el cigarrillo me quemaba los dedos. Estaba empezando a cabecear de nuevo cuando Dexter comenzó a zarandearme con violencia y a golpearme en la espalda. «¡Callahan! ¡Mira! ¡Se lo quitó todo! ¡No tiene la parte de abajo! ¡Despierta!» Abrí los ojos con la visión doble de un coñito borroso.

La persona que trabajaba en el estacionamiento intentó impedirnos subir al Volkswagen. «¡Chicos, no están en condiciones de conducir ni un triciclo!», nos dijo. Dexter se puso al volante. Como sumido en una nebulosa, pensaba «está muy borracho». Él estaba demasiado borracho...

Recuerdo haber recostado mi cabeza contra la ventana y sentirme a gusto y seguro. Era la sensación que había estado buscando todo el día, la de encontrarme dentro de un cálido útero.

De repente, una dulce confusión. Luces rojas. Gritos. Algo acerca de un soplete y un tanque de gasolina. Una cacofonía de luces y sonidos distantes.

Dexter confundió una salida con un poste de la luz y nos estrellamos contra él a ciento cincuenta kilómetros por hora. El Volkswagen quedó plegado como un acordeón. Dexter sufrió unas heridas leves, pero a mí el golpe me rebanó la columna. No me di cuenta. Estaba demasiado borracho.