Sophie abrió los ojos y se encontró flotando en un foso de olor nauseabundo, repleto hasta el borde de un espeso fango negro. Una siniestra pared de niebla la rodeaba por todos los costados. Intentó hacer pie, pero no pudo; se hundió y tragó lodo por la nariz, que le quemó la garganta. Mientras intentaba respirar, encontró algo a que aferrarse: era el cuerpo de una cabra a medio comer. Jadeando, trató de alejarse a nado, pero no podía ver ni siquiera a pocos centímetros. Oyó gritos arriba y levantó la mirada. Percibió movimientos fugaces, y a continuación, decenas de pájaros óseos atravesaron la niebla y arrojaron al foso a multitudes de niños que no paraban de chillar. Luego los gritos fueron reemplazados por el ruido de chapuzones, y llegó otra oleada de pájaros, y luego otra, hasta que el cielo quedó repleto de una lluvia de niños. Sophie vio que uno de los pájaros descendía en picada a buscarla y ella se dio vuelta bruscamente, justo a tiempo para recibir una enorme salpicadura de lodo en la cara.

Se limpió el lodo de los ojos y, cuando los abrió, se encontró frente a frente con un niño. Lo primero que vio era que no tenía camisa. Su pecho era raquítico y pálido, sin ningún atisbo de músculos. En su cara pequeña sobresalía una nariz larga, dientes puntiagudos y pelo negro que caía sobre unos ojos redondos y brillantes. Parecía una comadreja siniestra.

—El pájaro se comió mi camisa —explicó el niño—. ¿Puedo tocarte el cabello?

Sophie se apartó.

—En general los villanos no vienen con cabello de princesa —manifestó, mientras chapoteaba hacia ella.

Sophie, desesperada, buscó un arma: un palo, una piedra, una cabra muerta…

—Podríamos ser compañeros de cuarto, o mejores amigos, o amigos de algún tipo —propuso, ahora a centímetros de Sophie. Era como si Radley se hubiese convertido en un roedor valiente. Cuando el muchacho extendió su mano esquelética para tocarla y Sophie se preparaba para darle un puñetazo en el ojo, entre los dos cayó otro de los niños vociferantes. Sophie huyó en dirección opuesta y, cuando miró hacia atrás, el niño comadreja había desaparecido.

A través de la niebla, pudo ver sombras de niños que caminaban entre bolsas y baúles flotantes buscando su equipaje. Los que conseguían encontrarlo avanzaban corriente abajo, en dirección a unos aullidos siniestros que se oían en la distancia. Sophie siguió a estas siluetas flotantes hasta que la niebla se disipó y pudo ver la costa, donde notó una manada de lobos, parados sobre dos patas y vestidos con marciales chaquetas color rojo sangre y pantalones de montar de cuero negro. Estos agitaban sus fustas para ordenar a los alumnos en una fila.

Se aferró a la orilla para salir del fango, pero se quedó petrificada cuando vio su reflejo en el foso. Tenía el vestido cubierto de lodo y yema de huevo, su cara brillaba de mugre negra pestilente, y su cabello era el hogar de una familia de lombrices. Se atragantó al respirar.

—¡Socorro! ¡Estoy en la escuela equiv…

Un lobo la sacó de un tirón y le dio una patada para que se pusiera en la fila. Sophie abrió la boca para protestar, pero vio que el niño comadreja nadaba hacia ella y suplicaba:

—¡Espérame!

Presurosa, se sumó a la fila de jóvenes sombríos que arrastraban sus baúles en medio de la niebla. Si alguno se entretenía, uno de los lobos le daba un golpe seco con la fusta, de manera que Sophie marchaba a buen ritmo mientras se limpiaba el vestido, se sacaba las lombrices y lloraba por su hermoso equipaje, que quién sabe dónde estaría.

El portal del castillo estaba hecho de puntas de hierro entrecruzadas con alambre de púas. Cuando se acercó se dio cuenta de que no era alambre, sino un mar de víboras negras que arremetían y siseaban en su dirección. Sophie chilló y entró corriendo y, al mirar hacia atrás, vio unas palabras talladas y oxidadas sobre el portón, entre dos cisnes negros:

escuela para la edificación del mal

y la propagación del pecado

Más adelante, la torre de la escuela se alzaba como un demonio alado. La estructura principal, hecha de piedra negra repleta de agujeros, despedía nubes de humo, como si fuera un torso descomunal. De los costados sobresalían dos chapiteles anchos y torcidos, de los que surgían enredaderas rojas y venosas, como alas sangrientas.

Los lobos condujeron a los jóvenes hasta la entrada de la torre principal, un túnel largo y dentado con forma de hocico de cocodrilo. Sophie se estremeció mientras el pasadizo se hacía cada vez más estrecho, tanto que apenas podía ver al alumno frente a ella. Se abrió paso entre dos piedras recortadas y se encontró en un vestíbulo con goteras y olor a pescado podrido. Gárgolas demoníacas sobresalían de unas vigas de piedra, con antorchas encendidas en las mandíbulas. Bajo la luz amenazante de la chimenea había una estatua de hierro que representaba a una bruja calva y sin dientes con una manzana en la mano. A lo largo de la pared había una columna que se caía a pedazos, con una enorme letra N pintada de negro, y con diablillos, trolls y arpías de aspecto siniestro que subían y bajaban por ella como si fuera un árbol. La siguiente columna tenía una U pintada de color rojo vivo, embellecida con gigantes y duendes danzantes. Mientras avanzaba lentamente en la fila interminable, Sophie dedujo la palabra que formaban las letras (N-U-N-C-A) y de repente se encontró en un lugar del salón desde donde pudo ver cómo la fila serpenteaba frente a ella. Por primera vez pudo observar con claridad a los otros alumnos y faltó poco para que se desmayara.

Una de las muchachas tenía una espantosa sobremordida, pelo pajoso y un ojo en lugar de dos, justo en medio de la frente. Otro joven parecía una pelota de masa: el vientre pronunciado, la cabeza calva y las extremidades hinchadas. Una niña alta y sonriente caminaba delante; su piel tenía un color verde enfermizo. El joven que caminaba frente a ella tenía tanto pelo que parecía un simio. Todos tenían alrededor de la edad de Sophie, pero solo en eso se parecían. Conformaban un grupo de seres de lo más espantosos, con cuerpos deformes, rostros repulsivos y las expresiones más crueles que jamás hubiera visto, como si buscaran algo que odiar. Uno tras otro comenzaron a mirar a Sophie y encontraron lo que buscaban: una princesa inmóvil, con zapatos de cristal y bucles dorados.

La rosa roja entre las espinas.

Del otro lado del foso, Agatha había estado a punto de matar a un hada.

Se había despertado debajo de unos lirios rojos y amarillos que parecían haber entablado una alegre conversación. Agatha estaba segura de que estaban hablando de ella, porque los lirios hacían gestos bruscos en su dirección, utilizando sus hojas y capullos. Pero luego el asunto pareció resolverse: las flores se encorvaron como abuelas quisquillosas y sujetaron a Agatha de las muñecas con sus tallos. De un tirón la hicieron poner de pie, y Agatha vio una multitud de muchachas, hermosas y resplandecientes, alrededor de un lago reluciente.

Agatha no podía creer lo que veía: las niñas brotaban de la tierra ante sus propios ojos. Primero surgían las cabezas de la tierra blanda, luego los cuellos, después los torsos, y seguían subiendo y subiendo hasta que extendían los brazos hacia el límpido cielo azul y se calzaban delicados zapatos en el suelo. Pero no fue el cultivo de niñas lo que más asombró a Agatha, sino el hecho de que no se parecían a ella en nada.

Sus rostros, algunos de tez blanca, otros de tez oscura, eran perfectos y rebosaban de salud. Tenían cascadas de cabello brillante, planchado y rizado como el de las muñecas, y usaban vestidos sedosos color durazno, amarillo y blanco, como una tanda de huevos de Pascua recién hechos. Algunas eran más bien bajas, otras, altas y esbeltas, pero todas alardeaban de cinturas finas, piernas delgadas y hombros menudos. Mientras el campo florecía con nuevas alumnas, cada una de ellas era recibida por un equipo de tres hadas de alas brillantes. En medio de tintineos y repiqueteos, desempolvaban a las niñas, les servían tazas de té de tilo y se ocupaban de sus baúles, que habían brotado del suelo como sus dueñas.

Agatha no tenía la menor idea de dónde salían estas bellezas. Lo único que quería era encontrar a alguna que fuera huraña o estuviera despeinada para pincharla y no sentirse tan fuera de lugar. Pero no, era un desfile interminable de niñas hermosas como Sophie, con todo lo que Agatha no tenía. Se le retorció el estómago por la vergüenza que le resultaba tan familiar. Necesitaba un agujero donde enterrarse, una tumba en la que esconderse, algo para no ver a todas esas chicas…

En ese momento un hada la mordió.

—¡Qué diablos…!

Agatha trató de sacudirse el insecto tintineante de la mano, pero este salió volando y la mordió en el cuello y luego en la nalga. Otras hadas intentaron dominarla mientras Agatha daba alaridos, pero la bribona también las mordió y volvió a atacarla. Furiosa, trató de atrapar al hada, que se movía con la rapidez de un rayo, y saltó de un lado a otro inútilmente mientras el hada la mordía una y otra vez, hasta que, por error, entró volando en la boca de Agatha y esta se la tragó. Agatha suspiró de alivio y levantó la mirada.

Una multitud de niñas hermosas la miraban boquiabiertas, como si un gato hubiese atacado el nido de un ruiseñor.

Agatha sintió un pellizco en la garganta y tosió el hada. Ante su sorpresa, vio que el hada era varón.

A lo lejos sonaron dulces campanadas provenientes del espectacular castillo azul y rosa al otro lado del lago. Las legiones de hadas tomaron cada una a una alumna de los hombros, las levantaron en el aire y se las llevaron volando a través del lago hacia las torres. Agatha vio su oportunidad de escapar, pero antes de poder huir, dos hadas la alzaron en el aire y se la llevaron. Mientras volaba miró hacia abajo, a la tercera hada, el hada varón que la había mordido y que se negó a ir con ellas. Este cruzó los brazos y sacudió la cabeza, como para que nadie dudara de que habían cometido un error garrafal.

Cuando las hadas depositaron a las muchachas frente al castillo de cristal, soltaron sus hombros y las dejaron en libertad. Sin embargo, las dos hadas de Agatha la sujetaban y arrastraban como si fuera una prisionera. Agatha miró del otro lado del lago. ¿Dónde está Sophie?

El agua cristalina cedía paso al foso de fango al otro lado del lago; una neblina gris oscurecía todo lo que había en la orilla opuesta. Si Agatha quería rescatar a su amiga, tenía que encontrar una manera de cruzar ese foso. Pero primero debía alejarse de estas plagas con alas. Necesitaba algo que las distrajera.

Delante de ella, por encima de unas puertas doradas, se leían las siguientes palabras espejadas:

escuela para la enseñanza

del bien y el hechizo

Agatha vio su reflejo en las letras y se dio vuelta, ya que aborrecía los espejos y los evitaba a toda costa. (Los cerdos y los perros no se miran en los espejos, pensó). Siguió avanzando y miró hacia arriba, a las puertas escarchadas del castillo con la estampa de dos cisnes blancos. Pero cuando las puertas se abrieron y las hadas condujeron a las niñas hacia un pasillo estrecho y espejado, la fila se detuvo en seco y varias niñas la rodearon como si fueran tiburones.

Se la quedaron mirando un momento, como si esperaran que se quitara la máscara y debajo hubiera una princesa. Agatha intentó sostener sus miradas, pero lo único que logró fue ver su propia cara reflejada mil veces en los espejos, y de inmediato clavó la mirada en el piso de mármol. Algunas hadas se acercaron para que el grupo avanzara, pero la mayoría se posó en los hombros de las niñas y observó. Por fin una de las chicas se acercó; el cabello dorado le llegaba hasta la cintura, sus labios eran carnosos y sus ojos, color ámbar. Era tan bonita que parecía irreal.

—Hola, me llamo Beatrix —dijo con dulzura—. No entendí tu nombre.

—Será porque nunca te lo dije —respondió Agatha, con la mirada clavada en el piso.

—¿Estás segura de que estás en el lugar correcto? —preguntó Beatrix, con más dulzura todavía.

Agatha buscó una palabra en su mente, la palabra que necesitaba, pero todavía era confusa.

—Yo… este…

—Tal vez nadaste hacia la escuela equivocada —indicó Beatrix con una sonrisa.

Agatha recordó la palabra: distracción.

Agatha clavó la mirada en los ojos deslumbrantes de Beatrix.

—Esta es la Escuela del Bien, ¿verdad? ¿La legendaria escuela para niñas maravillosas y dignas que están destinadas a ser princesas?

—Ah —dijo Beatrix, frunciendo los labios—. ¿Entonces no estás perdida?

—¿O confundida? —aportó otra muchacha de piel aceitunada y pelo color azabache.

—¿O ciega? —propuso una tercera, con marcados rizos color negro rubí.

—En ese caso, seguramente tendrás tu pase para el Metro Floral —dijo Beatrix.

Agatha pestañeó.

—¿Mi qué?

—Tu boleto para el Metro Floral —explicó Beatrix—. ¿Entiendes? Así fue como todas llegamos hasta aquí; solo las alumnas aceptadas oficialmente tienen boletos para el Metro Floral.

Las niñas, al unísono, levantaron grandes boletos dorados, donde estaban escritos sus nombres con letra caligráfica y aparecía el sello del Director, con un cisne blanco y negro.

—¡Ahhh, ese pase para el Metro Floral! —dijo Agatha con tono irónico. Enterró las manos en los bolsillos—. Acérquense y les mostraré.

Las niñas se acercaron con desconfianza. Mientras tanto, las manos de Agatha buscaban una distracción: fósforos… monedas… hojas secas…

—Eh, acérquense más.

Las niñas, murmurando entre ellas, se amontonaron.

—No es tan pequeño —resopló Beatrix.

—Se encogió con el lavado —explicó Agatha, mientras buscaba entre más fósforos, chocolate derretido, un pájaro sin cabeza (Muerte los escondía en su ropa)—. Está por aquí, en algún lado…

—Es posible que lo hayas perdido —dijo Beatrix.

Bolas de naftalina… cáscaras de maní… otro pájaro muerto…

—O lo pusiste en otro lugar —dijo Beatrix.

¿Y si les mostraba el pájaro? ¿O el fósforo? ¿O encendía el pájaro con el fósforo?

—O nunca dijiste la verdad.

—Ah, ya lo tengo…

Pero lo único que tenía Agatha era un sarpullido nervioso en el cuello.

—Ya sabes lo que les ocurre a los intrusos, ¿verdad? —amenazó Beatrix.

—¡Aquí está! —¡Haz algo!

Las niñas se arremolinaron, amenazantes.

¡Haz algo ya mismo!

Agatha hizo lo primero que se le cruzó por la cabeza y rápidamente lanzó un sonoro pedo.

Una distracción eficaz crea caos y pánico. Agatha tuvo éxito en ambos sentidos. Un olor nauseabundo se esparció por el estrecho pasillo: las niñas huyeron en estampida y las hadas se desmayaron al olfatear el aire, dejando el camino hacia la puerta libre. Solo Beatrix le obstruía el paso, demasiado horrorizada para moverse. Agatha se acercó a ella como si fuera un lobo.

—¡Bu!

Beatrix huyó para salvar su pellejo.

Agatha corrió hacia la puerta, mirando para atrás y viendo con orgullo cómo las niñas chocaban contra las paredes y se pisaban unas a otras para huir. Decidida a rescatar a Sophie, arremetió contra las puertas esmeriladas y corrió hasta el lago. Pero apenas llegó, el agua se alzó en una ola gigante y, con un estruendo, la devolvió a través de las puertas, en dirección a las chicas que chillaban, hasta que aterrizó boca abajo en un charco.

Tambaleando, se puso de pie y quedó petrificada.

—Bienvenida, nueva princesa —la saludó una ninfa flotadora de más de dos metros de estatura, mientras se movía hacia un costado para dejarle ver un vestíbulo tan magnífico que Agatha se quedó sin aliento—. Bienvenida a la Escuela del Bien.

Sophie no podía soportar el hedor del lugar. Mientras avanzaba tambaleando por la fila, la mezcla de tufo a cuerpo sucio, piedra mohosa y lobo fétido le provocó náuseas. Sophie se paró en puntas de pie para ver hacia dónde se dirigía la fila, pero lo único que alcanzó a ver fue un desfile interminable de frikis. El resto de los alumnos la miraba con odio, pero ella les respondía con su sonrisa más amable, no fuera cosa que se tratara de una prueba. Tenía que ser una prueba, un error, una broma o algo así.

Se dirigió a un lobo gris.

—No es mi intención cuestionar su autoridad, pero ¿podría ver al Director? Creo que él… —El lobo rugió y la bañó en saliva. Sophie no insistió.

Junto a la fila descendió a una antesala más baja, donde tres sinuosas escaleras de caracol negras se alineaban una junto a la otra. Una de ellas, con monstruos tallados en madera, tenía escrito maldad a lo largo del pasamano; la segunda, decorada con grabados de arañas, decía travesura, y en la tercera, adornada con serpientes, se leía vicio. Alrededor de las tres escaleras, Sophie vio que las paredes estaban cubiertas por marcos de diferentes colores. En cada marco estaba el retrato de un alumno, junto a un dibujo de libro de cuentos del personaje en que se había convertido luego de graduarse. Había un marco de oro con el retrato de una niña traviesa, y junto a él, una magnífica ilustración de ella convertida en una bruja repugnante, parada junto a una doncella en coma. Una placa de oro abarcaba las dos ilustraciones:

|

Catalina del Bosque de Zorros |

En el siguiente marco de oro estaba el retrato de un niño cejijunto de sonrisa malévola junto a la ilustración de su personaje, ya grande, a punto de degollar a una mujer:

|

Drogan de las Montañas Murmuradoras |

Debajo de Drogan, en un marco de plata, estaba la imagen de un muchacho flacucho y cabellera rubia, convertido en uno de los muchos ogros que arrasaban una aldea:

|

Keir del Bosque Inferior |

Luego, Sophie vio un deteriorado marco de bronce en la parte de abajo, con la imagen de un niño diminuto, calvo y de ojos desorbitados. Ella conocía a ese chico. Se llamaba Bane, y mordía a todas las chicas bonitas de Gavaldon hasta que había sido secuestrado cuatro años atrás. Sin embargo, no había ninguna ilustración junto a la imagen de Bane. Solo una placa oxidada que rezaba:

|

Aplazado |

Sophie observó el rostro aterrorizado de Bane y se le retorció el estómago. ¿Qué le sucedió? Levantó la mirada y vio miles de marcos de oro, plata y bronce que ocupaban cada centímetro del vestíbulo: brujas que asesinaban a príncipes, gigantes que devoraban hombres, demonios que incendiaban niños, ogros abyectos, gorgonas grotescas, jinetes sin cabeza, despiadados monstruos marinos que algún día habían sido torpes adolescentes. Ahora eran retratos de maldad absoluta. Aun los villanos que tuvieron muertes horripilantes —el enano saltarín, el gigante de las habichuelas mágicas, el lobo de Caperucita Roja— eran dibujados en sus mejores momentos, como si hubiesen salido victoriosos de sus cuentos. A Sophie volvió a retorcérsele el estómago cuando vio que el resto de los niños contemplaba los retratos con fascinación reverencial. De pronto lo vio con claridad: compartía la fila con futuros asesinos y monstruos.

Le invadió un sudor frío; tenía que encontrar a alguno de los profesores, alguien con autoridad para buscar en la lista de alumnos inscriptos y se diera cuenta de que ella estaba en la escuela equivocada. Pero hasta ahora, lo único que había encontrado eran lobos que no sabían hablar, y mucho menos leer una lista.

Al dar la vuelta hacia un corredor más ancho, Sophie vio a un enano de piel roja y cuernos que, subido a una escalera altísima, martillaba más retratos en una pared vacía. Apretó los dientes, esperanzada, mientras se acercaba hacia él en la fila. Mientras pensaba cómo podía llamar su atención, de repente vio que en los cuadros de esta pared había caras familiares. Estaba el del muchacho que parecía una pelota de masa, el que había visto antes, titulado Brone de Brezo Rocoso. Junto a él estaba el dibujo de una niña con un solo ojo y pelo pajoso: Arachne del Bosque de Zorros. Sophie escudriñó los retratos de sus compañeros de clase que esperaban ser transformados en villanos. Su mirada se detuvo en el niño comadreja: Hort de Arroyo Ensangrentado. Hort, parece el nombre de una enfermedad. Siguió avanzando en la fila, preparada para hablarle al enano…

En ese momento vio el marco que el enano estaba a punto de clavar.

Vio su propia cara que la miraba con una sonrisa.

Con un chillido, Sophie salió de la fila, subió la escalera a los tropezones y arrancó el retrato de las manos del atónito enano.

—¡No, yo soy buena! —gritó, pero el enano le arrebató el retrato y los dos tironearon de él entre patadas y arañazos, hasta que Sophie perdió la paciencia y le dio una bofetada. El enano chilló como una niñita y la amenazó con el martillo. Sophie lo esquivó, pero perdió el equilibrio. La escalera se tambaleó y se estrelló entre las paredes. Despatarrada en el aire, entre los peldaños, miró hacia abajo y vio lobos que gruñían y alumnos que la miraban con ojos desorbitados.

—¡Tengo que ver al Director! —gritó, pero se le escapó la escalera de la mano y se desplomó al frente de la fila.

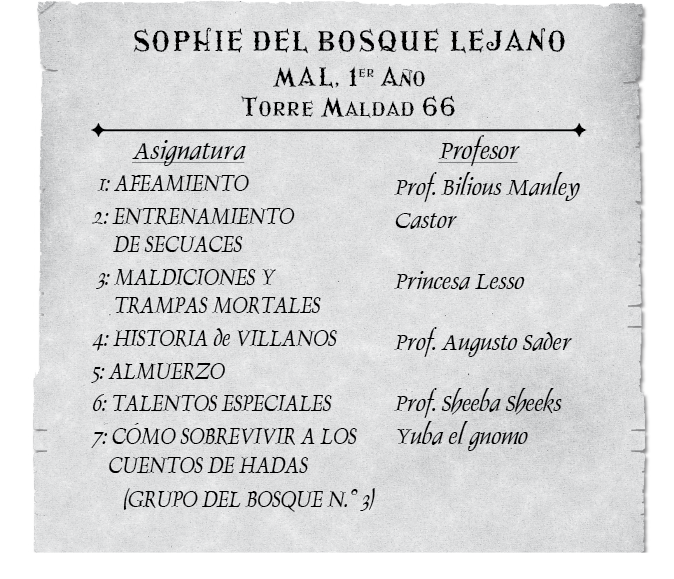

Una bruja de piel oscura con un enorme forúnculo en la frente le arrojó una hoja de pergamino.

Sophie levantó la mirada, estupefacta.

—Te veré en clase, bruja del Bosque Lejano —graznó la arpía. Antes de que Sophie pudiera responder, un ogro dejó caer en sus manos una pila de libros atados con una cinta.

Los mejores monólogos de villanos, 2.a edición

Maleficios de sufrimiento, 1.er año

Guía de secuestro y asesinato para principiantes

Cómo aceptar la fealdad de cabo a rabo

Cómo cocinar niños (¡con recetas nuevas!)

Ya era suficiente con que los libros fueran espantosos, pero luego Sophie se dio cuenta de que la cinta con que estaban atados era una anguila viva. Se puso a gritar y soltó los libros, cuando un sátiro a lunares le arrojó una tela negra. Sophie la desplegó y dio un respingo al ver una túnica enorme y hecha jirones que caía como una cortina cortada en tiras.

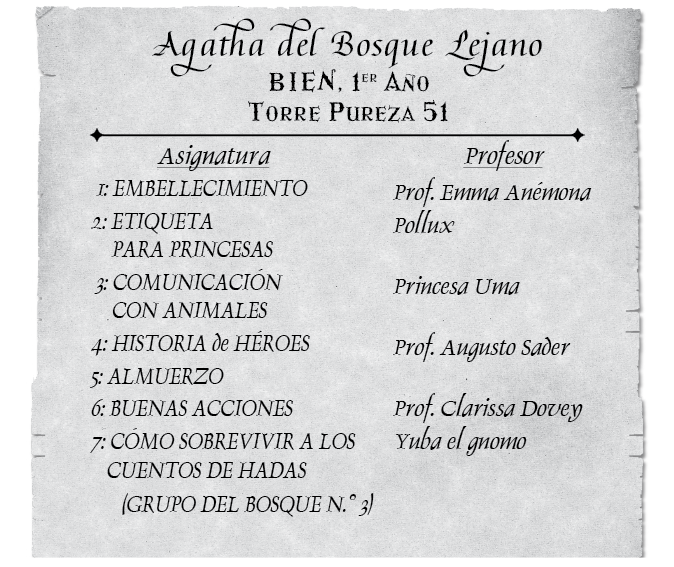

Miró boquiabierta a sus compañeras, que se ponían alegremente el asqueroso uniforme, hojeaban los libros y comparaban sus horarios. Sophie miró su fétida toga negra, luego sus libros llenos de baba de anguila y por último su horario. Levantó la mirada a su retrato sonriente, otra vez colgado en la pared, y huyó como alma que lleva el diablo.

Agatha sabía que estaba en el lugar equivocado porque hasta los profesores la miraban confundidos. Juntos bordeaban las cuatro escaleras de caracol en el profundo vestíbulo de cristal, dos rosadas, dos azules, y arrojaban confeti a los alumnos nuevos. Las profesoras lucían idénticos vestidos en diferentes colores: de cuello alto, con el emblema del cisne plateado centelleante sobre el corazón. Cada una había agregado un detalle personal al vestido: incrustaciones de cristal, flores bordadas con cuentas y hasta un lazo de tul. Los profesores, por otro lado, vestían finos trajes en un arcoíris de colores vivos, con chalecos en combinación, corbatas delgadas y pañuelos coloridos metidos en bolsillos bordados con el mismo cisne plateado.

Agatha enseguida se dio cuenta de que todos eran más atractivos que ningún adulto que ella hubiera visto jamás. Hasta los profesores más veteranos eran tan elegantes que la intimidaban. Agatha había intentado convencerse siempre de que la belleza era inútil porque era pasajera. He aquí la prueba de que era eterna.

Los profesores intentaron disimular los codazos y murmullos al ver a la alumna fuera de lugar y empapada de agua, pero Agatha estaba acostumbrada a estas reacciones. Entonces, vio a uno que no se parecía al resto. El vitral parecía formar un halo sobre su cabeza, y vestía un traje color verde trébol. Su pelo era plateado y sus ojos, brillantes y de color avellana. Le sonrió a Agatha como si ella realmente perteneciera a este lugar. La joven se ruborizó: cualquiera que pensara eso era un tonto. Se dio vuelta y se consoló mirando a las jóvenes ceñudas alrededor de ella, que evidentemente no le habían perdonado el incidente en el vestíbulo.

—¿Dónde están los chicos? —Oyó que murmuraban entre sí, mientras hacían fila frente a tres enormes ninfas flotantes con cabello y labios de neón, que les entregaron sus horarios, libros y túnicas.

Mientras Agatha las seguía en la fila pudo ver mejor el majestuoso salón de las escaleras. La pared opuesta tenía una S gigantesca pintada de rosa, con primorosos dibujos de ángeles y sílfides revoloteando alrededor de los bordes. En las otras paredes también había letras pintadas, y junto a la S formaban la palabra s-i-e-m-p-r-e en rosa y azul. Las cuatro escaleras de caracol estaban dispuestas simétricamente en las esquinas de cada pared, e iluminadas por grandes vitrales. Uno de los dos tramos azules tenía la palabra honor esculpida sobre el balaustre, junto con grabados en cristal de caballeros y reyes, mientras en los otros se leía valor, decorada con cazadores y arqueros en relieves azules. Las dos escaleras de cristal rosa tenían las palabras pureza y caridad estampadas en oro, junto a delicados frisos esculpidos con doncellas, princesas y animales dóciles.

En el centro del salón, los retratos de exalumnos tapizaban un altísimo obelisco de cristal que se extendía desde el piso de mármol hasta el techo abovedado. En lo más alto del obelisco había retratos, en marcos de oro, de alumnos que se convirtieron en príncipes y reinas después de la graduación. En el medio estaban los marcos de plata, para quienes encontraron destinos menos grandiosos, como compañeros desenvueltos, amas de casa sumisas y hadas madrinas. Y cerca de la base del pilar, salpicados de polvo, estaban los fracasados en marcos de bronce, que habían terminado siendo lacayos o sirvientes. Pero independientemente de que hubieran terminado convertidos en una reina de las nieves o en un deshollinador, Agatha vio que todos compartían el mismo rostro bello, sonrisas amables y miradas enternecedoras. Aquí, en un palacio de cristal en el medio del bosque, se había reunido lo mejor de la vida al servicio del Bien. Y aquí estaba ella, doña Miserable, al servicio de las tumbas y los pedos.

Agatha esperó con ansiedad, hasta que por fin llegó hasta una ninfa de pelo rosa.

—¡Hubo una confusión! —dijo, mientras jadeaba y chorreaba agua y sudor—. Mi amiga Sophie es quien debe estar aquí.

La ninfa sonrió.

—Yo intenté evitar que viniera —explicó Agatha, llena de esperanza—, pero confundí al pájaro y ahora yo estoy aquí y ella está en la otra torre, pero mi amiga es preciosa y le gusta el rosa y yo… bueno, solo míreme. Sé que están escasos de alumnos, pero Sophie es mi mejor amiga, y si ella se queda, yo tendré que quedarme, y no podemos quedarnos. Por favor, ayúdeme a buscarla y así podremos volver a casa.

La ninfa le entregó un pergamino.

Agatha miró el pergamino, estupefacta.

—Pero…

Una ninfa de cabellera verde le entregó una canasta con libros, de la cual algunos sobresalían:

El privilegio de la belleza

Cómo conquistar a tu príncipe

Libro de recetas para ser bella

Vocación de princesa

Lenguaje animal 1: ladridos, relinchos y piadas

Luego, una ninfa de pelo azul le entregó su uniforme: un vestido rosa cortísimo con claveles en las mangas abullonadas, sobre una blusa de encaje blanco a la que parecían faltarle tres botones.

Atónita, Agatha observó cómo las futuras princesas que la rodeaban se ajustaban los vestidos color rosa. Miró los libros que le decían que la belleza era un privilegio, que podía conquistar a un príncipe hermoso, que podía hablar con los pájaros. Contempló el horario, pensado para alguien hermoso, elegante y amable. Levantó la mirada y vio al profesor atractivo, que seguía sonriéndole, como si esperara grandes cosas de Agatha de Gavaldon.

Agatha hizo lo único que sabía hacer cuando se esperaba algo de ella.

Subió corriendo la escalera azul de la torre Honor y atravesó pasillos color verde mar, seguida por hadas que tintineaban furiosas detrás de ella. Al pasar a toda velocidad por los pasillos y subir corriendo las escaleras, no tuvo tiempo de asimilar lo que veía: pisos hechos de jade, aulas de caramelo, una biblioteca hecha de oro, hasta que llegó a la última escalinata e irrumpió por una puerta de cristal esmerilado que daba a la cima de la torre. Frente a ella, el sol iluminaba una galería al aire libre con imponentes setos recortados como esculturas. Antes de que Agatha pudiera ver siquiera qué formas dibujaban, las hadas irrumpieron a través de la puerta, lanzando de su boca telarañas doradas y pegajosas para atraparla. Se agachó para esquivarlas y se arrastró como un gusano en medio de los colosales setos.

Cuando logró ponerse de pie, siguió corriendo y saltó sobre una elevada escultura de un príncipe musculoso con su espada en alto sobre un estanque. Escaló por la frondosa espada hasta la punta, mientras se defendía a patadas del enjambre de hadas. Pero las hadas siguieron acumulándose, y en el momento en que escupían sus brillantes redes, Agatha cayó al agua del estanque.

Al abrir los ojos, notó que estaba completamente seca.

El estanque debió haber sido un portal, pues ahora estaba del otro lado, en un pasaje abovedado de cristal azul. Agatha miró hacia arriba y se quedó paralizada. Estaba en la punta de un estrecho puente de piedra que se extendía a través de la espesa niebla hacia la torre putrefacta del otro lado del lago. Era un puente entre las dos escuelas.

Los ojos se le llenaron de lágrimas. ¡Podía salvar a Sophie!

—¡Agatha!

Agatha entrecerró los ojos y vio que Sophie venía corriendo entre la neblina.

—¡Sophie!

Con los brazos extendidos, las dos chicas corrieron por el puente, gritando sus nombres…

Se estrellaron con una barrera invisible y rebotaron contra el piso.

Aturdida por el dolor, Agatha, horrorizada, vio cómo una pareja de lobos arrastraba a Sophie de los pelos, de regreso a la Escuela del Mal.

—¡Ustedes no entienden! —chilló Sophie, viendo cómo las hadas atrapaban a Agatha—. ¡Esto es un error!

—No hay ningún error —gruñó uno de los lobos.

Sabían hablar después de todo.

3

3