La lluvia no ha parado desde el miércoles en la mañana, apenas puedo escuchar el rasguño de mi lápiz sobre este cuaderno de matemáticas. Es un aguacero apocalíptico, como una pelea de dioses sobre mi techo. No es muy común que llueva de forma tan copiosa en una ciudad como Cali. Esta noche es, sin duda, la peor noche de tormenta eléctrica que puedo recordar. Mi papá está durmiendo en la habitación de atrás, duerme solo desde hace diecisiete años, los años que tengo yo sobre este mundo. Mi madre murió pariéndome: se llamaba Lucía. No miento si digo que era la mujer más hermosa que caminaba sobre el ardiente suelo de Cali, de cabello negro rizado, ojos verdes, alta, siempre vestida con faldas cortas y blusas de escote atrevido, con unas manos delicadas, bien arregladas, piernas esbeltas y largas. Mi padre me contó que las mujeres la miraban con envidia y sus admiradores la pretendían sin tregua. Dijo que en ese entonces él era un simple estudiante de contaduría pública que pudo conquistarla con el poder de su parla. «La parla es más importante que la plata», me decía siempre. Desafortunadamente, no tengo la parla de mi papá, solo su físico, el cual no me ayuda mucho con las adolescentes de mi salón. A veces miro las fotos de mamá y comprendo la devoción de mi padre por ella, jamás volvió a buscar a otra mujer, o al menos no que yo supiera. Vive enterrado en su trabajo, labora en algo aburridísimo de lo que no quiero entrar en detalles. Ya casi no hablamos, somos como dos extraños que se saludan por simple formalidad. En las noches, cuando llega de trabajar, lo primero que hace es desanudarse la corbata, luego me da un ligero saludo, comemos frente al televisor, casi siempre viendo las malas noticias del día; durante los comerciales rompe el silencio incómodo y pronuncia la misma frase que le escucho todos los días: «qué delicia de cena, mijo», lo dice como si yo la hubiera preparado. No sé cocinar, ni trapear, ni barrer, ni tender la cama, para todo aquello mi padre contrata a doña Esperanza, una señora amargadísima de más de cincuenta años que se encarga de nuestra atención. Le he pedido a doña Esperanza que me enseñe a hacer los oficios domésticos, quisiera aprender a preparar un delicioso sancocho de pescado para sorprender a mi padre los domingos, pero ella gruñe enojada con la mera insinuación.

Cuando terminamos la cena, mi padre va al baño, cepilla sus dientes, cierra la puerta de su habitación y duerme sin mayor dificultad. Durante el día está muy ocupado en su oficina, así que, desde muy niño, después de clases he tenido que aprender a entretenerme solo en una casa grandísima ubicada en el norte de la ciudad. Los sábados, mi padre enciende el televisor y ve una cantidad enfermiza de partidos de fútbol, desde la Liga Española, la Bundesliga, la Copa de Francia, repeticiones de la Copa Sudamericana, y hasta partidos bolivianos o venezolanos, cualquier duelo futbolístico por intrascendente que sea es motivo suficiente para no tener que salir de su cómodo encierro. Los domingos son sus días más felices. En las tardes claras de la sucursal del cielo mientras lava su camioneta bajo el imponente sol, entra de vez en cuando a la casa y me pregunta con la impaciencia de un niño: «¿ya empezó el partido, Miguel?», «¿falta mucho, ve?». Es un hincha furibundo de su amado América de Cali, ya no vamos al estadio como lo hacíamos antes de manera cuasi religiosa, dice que es muy inseguro, que hay mucho vándalo suelto, que le pueden robar la radio del carro, así que vemos los partidos por televisión mientras comemos fritanga con Coca-Cola. Cuando el árbitro pita para dar comienzo al encuentro, y una marea roja en la tribuna aplaude y chifla con desenfreno, ese es el único momento de la semana en que estamos juntos como padre e hijo, deja de ser ese contador gris que llega en las noches cansado de trabajar, y se convierte en un padre rojo que grita emocionado, salta del sofá, le alega al árbitro, echa madrazos. Algún ente furioso parece apoderarse de él, y no importa si pierden o ganan, él vuelve a vivir la pasión que sentía cuando mi abuelo lo llevaba al estadio y celebraban a todo pulmón los goles de «La Mecha». A mí ya poco o nada me importa el fútbol, así que cada vez son menos los momentos que pasamos juntos como padre e hijo.

No puedo decir que me haga falta tener una madre en casa, es como si un ciego de nacimiento extrañara Netflix. Jamás hablamos del tema, él no es de esas personas que expresan lo que sienten, ese no es su estilo, jamás me ha dicho: «hijo, te amo», tampoco lo he visto enfermo o quejándose. Mis abuelos no lo criaron de esa manera y él no lo hizo conmigo, y, a decir verdad, no me importa: cuanto menos intervenga en mi vida es mejor. Soy una persona muy tímida y reservada, no sé cómo comportarme frente a un abrazo o una frase melosa, jamás tuve un amigo en el colegio, no soy de salir y hacer deportes en el parque, y luego reunirnos a tomar gaseosa y hablar sobre quién es mejor: si Messi o Cristiano Ronaldo. Cierta vez intenté jugar al fútbol como defensa central, pero el delantero contrario, un chico de un curso más avanzado, me metió un codazo tan fuerte que me desprendió la córnea. Tardé muchos meses en recuperarme. Después de eso, mi ojo izquierdo se irritaba al entrar en contacto con la luz del sol. El médico dijo que tenía algo llamado: «fotofobia», así que debo andar siempre con anteojos oscuros, esa es la razón por la que mis compañeros me apodaron: «El Vampi». No tolero el sol, soy un chico de aspecto raro y gustos solitarios. No tuve primos, hermanos o tíos con quienes hablar sobre nuestra familia, tampoco le he tomado la mano a una niña y jamás he dado un beso.

Siempre he vivido encerrado en la última habitación de mi casa, sumergido en mis cómics y trazos. «Por favor, pa, cómics, cómics, más cómics», le pedía a mi padre en cada navidad. Él iba a las librerías de segunda en el centro de Cali y me traía de todo tipo: superhéroes, Kalimán, Fantômas, Tarzán, El Llanero Solitario, Mandrake el Mago, El Fantasma. Después de un tiempo comenzó a molestarse conmigo por pasar tanto tiempo entre revistas y dibujos, «haga algo más útil con su vida», decía furioso. Entre semana, al llegar del colegio, me encerraba en mi habitación y leía mis cómics a pesar de los regaños de mi padre. Luego de repasarlos más de cincuenta veces y reparar en cada pequeño detalle, arrancaba una hoja de algún cuaderno y comenzaba a dibujar viñeta por viñeta, hasta aprenderme de memoria las facciones de los personajes y poder dibujarlos en cualquier situación: El Fantasma conoce a Batman, Garfield ataca la ciudad de Nueva York, Mafalda y la Mujer Maravilla se pasean por ciudad Gótica. ¿Qué más podía hacer durante todos estos años viviendo en soledad? Con un padre ausente y mi madre muerta. Esa ha sido nuestra vida: yo sumergido en mis cómics y él trabajando de manera incansable. Pero, hace una semana exacta se rompió la rutina que ambos llevábamos, él intervino en lo que sería el futuro de mi vida, quizás por eso me decidí a escribir este diario, no sé qué va a pasar conmigo de ahora en adelante y no tengo a quién contárselo.

Comenzaré por decir que hace dos semanas tuve mi último examen, el que definiría si culminaba el bachillerato o, por el contrario, me iba a ver en la penosa situación de repetir el grado once. Solo me faltaba el examen de matemáticas: el problema es que las matemáticas siempre fueron una gran carga para mí, era el más lerdo para digerir todo sobre ecuaciones diferenciales, apenas si podía pronunciar: «trinomio cuadrado perfecto», y «límites infinitos» me sonaba a algún viaje por el espacio exterior, los «polinomios» me remitían a pensar en alguna familia numerosa, y mientras imaginaba el rostro de cada polinomio, olvidaba prestar atención a la explicación del profesor, y al culminar la clase no había entendido nada. Para todo aquello, yo era ¡un completo desastre! Por más que trataba de atender a los diferentes profesores que intentaron hacerme entender los recovecos de las matemáticas a lo largo de los años, algo dentro de mí parecía agotarse, bajar la voluntad y desistir de aquel propósito. Lo rechazaba como un niño a la avena Quaker, le echaba la culpa al calor, a la aglomeración de adolescentes sudorosos, al sol de mediodía que nos cocinaba vivos en aquellas apretujadas aulas, a la voz grave y aburrida de Eulalio, nuestro profesor de matemáticas que nos miraba a través de sus grandes anteojos de vidrio grueso. Con una mirada aviesa, una voz soporífera y un entusiasmo cansino, su rostro me hacía acordar a las aventuras de Tintín y al profesor Silvestre Tornasol, a quien se le parecía muchísimo, pero quizás no era nada de eso lo que me distraía, simplemente los números y yo no teníamos feeling.

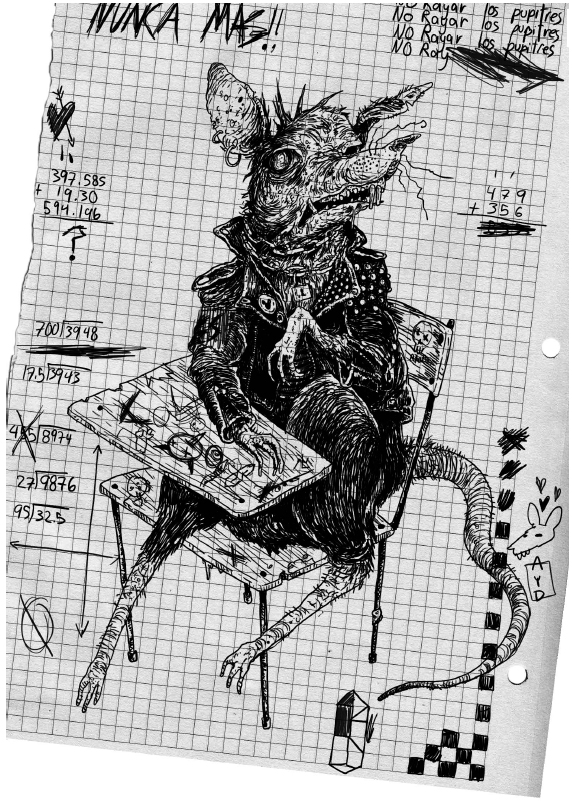

Para no sentir el agobiante peso de las horas durante las clases de matemáticas, dibujaba compulsivamente en mis cuadernos mientras el profesor hablaba sobre cualquier galimatías y mis compañeros cuchicheaban sobre la excursión a Cartagena, las selfis que se tomarían y subirían al Facebook, los likes que recibirían. Hablaban en voz baja sobre la fiesta de grado, la ropa que comprarían para lucirse, con quién saldrían a bailar, a quién se le declararían y besarían frente al mar. Al parecer, ninguno consideraba la posibilidad de reprobar el último año, pero yo no estaba tan seguro de eso. Junto a nosotros cursaba el grado once: Arístides Miranda Castillo, un grandulón de diecinueve años. Fue él quien en un partido de fútbol me desprendió la córnea de un fiero codazo. Era un adolescente de bigote incipiente y mirada despistada. Siempre riéndose a destiempo por cualquier tonto motivo. Había reprobado tres veces ya el grado once y parecía no importarle, quizás nada en la vida le importaba, excepto jugar al fútbol. Él era un delantero excelso, alto, de físico envidiable y una fuerza bruta demoledora, nadie osaba a inventarle apodos o gastarle bromas. Le decían «Aristi» con mucho respeto, el respeto que produce la vejez. En los descansos, Aristi jugaba al microfútbol con una elegancia suprema, haciendo regates, fintas, bicicletas… todos exclamaban: «¡olé!» cuando hacía un quiebre de cintura y despistaba a los defensas contrarios. Celebraba los goles como si Colombia hubiera llegado a la final del mundial frente a Brasil. Yo lo miraba de reojo y sentía terror de perder el último año y volver a asistir a las mismas clases de matemáticas junto al tontarrón de Aristi, de seguro moriría cocinado por el aburrimiento, con el cerebro derretido mientras algún profesor explicaba las funciones derivadas; sin contar con lo que diría mi padre, esa gran decepción que lo acompañaría hasta el final de su vida.

Para no tirarme el último año, me acerqué a Ortiz, el chico más inteligente del salón, había sacado el ICFES más alto del Valle del Cauca, y los profesores se sentían muy orgullosos de él. Era un escuálido de baja estatura, de sonrisa alegre, algo cabezón, de voz muy fina, muy aficionado a la saga de «El Señor de los Anillos». Jamás habíamos hablado, pero me tragué el orgullo y le pedí ese gran favor: «Frodo, por favor haceme un curso intensivo de matemáticas, por favor, no me dejés morir, te lo pido». Él me miró con una expresión de lástima, como cuando uno va al zoológico y ve a un animal enfermo a punto de sucumbir. Después de mucho rogarle, él continuó escribiendo algo en su cuaderno con gran indiferencia, pero cuando estuve a punto de desistir e irme, le escuché decir: «vamos a mi casa después de clases y miramos a ver». También le alcancé a escuchar que tuviera en cuenta que él no hacía magia: «me dicen Frodo, no Gandalf».

Aquella tarde después del colegio, salí junto a Frodo directo a su casa. Era una casa grande, llena de materas, loros, perros y muchos cuadros familiares, vivían más de diez personas, todos muy amables y comedidos. El ambiente era escandaloso: niños que se peleaban y gritaban como posesos, un perro pequeño que no paraba de ladrarme, un televisor a todo volumen con las noticias del mediodía. Pensé que iba a ser imposible concentrarme entre tanta algarabía. Frodo limpió la mesa del comedor, puso sus libros y cuadernos ordenados meticulosamente, sacó un block de notas y comenzó a explicarme todo desde el principio de los tiempos, desde las nociones básicas de primaria hasta el complicado cálculo de once. Tenía la facilidad para explicarme todo aquello que se me dificultaba entender con ejemplos cotidianos, decía algo como: «tenés una tienda de cómics en tu casa, entonces querés determinar las ganancias del cómic más vendido: Ganancias = (Valor en que lo vendés – Valor en que lo compraste al proveedor) * Cantidad vendida, así podés determinar las ganancias por artículos y también las pérdidas». Eran ejemplos que además de divertirme me parecían muy aterrizados y necesarios. Mientras las horas pasaban, olvidé el bullicio de aquella casa, pensé en que quizás yo no estaba en una lucha eterna con los números, sino con mis antiguos profesores quienes no supieron enseñarme las matemáticas de una manera excitante y llena de ejemplos palpables como lo hacía Frodo. Tan solo repetían como autómatas la misma cátedra, sin una pizca de emoción, como un chicle gastado que se mastica año tras año. Lamentablemente Frodo no iba a estudiar matemáticas como él lo hubiera deseado, se licenciaría en idiomas porque su padre quería que se fuera a trabajar con él en un taller de mecánica en Nueva York. Mientras atendía a lo que Frodo me explicaba, toda su familia, incluidos los perros, quedaron en silencio, estaba tan inmerso en las explicaciones de Frodo que no me había percatado de lo que sucedía a pocos metros en el televisor: un periodista hablaba sobre una pandemia que se estaba presentando en varias ciudades de Europa, al parecer los hospitales no daban abasto y los médicos no sabían la causa de aquel extraño virus, lo único sobre lo que se tenía conocimiento era que los pacientes comenzaban a sufrir de extrañas convulsiones, a vomitar sangre, a tener ataques de histeria para después volverse extremadamente agresivos y atacar al personal médico. Sus signos vitales seguían el curso normal, pero la conciencia de aquellos enfermos parecía haberse desvanecido, como si hubieran adquirido alguna forma de rabia. Muchos niños y jóvenes también parecían sufrir la enfermedad, aunque sin culminar en los mismos extraños síntomas que sus padres. Las alarmas en varios países estaban activadas y se había declarado emergencia roja en Estados Unidos. El presentador anunció que en pocas horas el presidente de la república daría un comunicado sobre las medidas que tomaría Colombia para evitar que este virus arribara a nuestro país. Toda la familia de Frodo miraba atónita, no parpadeaban. El periodista despidió la transmisión y el silencio reinó en aquella casa durante el resto de la tarde.

—Ojalá llegue rápido ese virus acá, así me salvo del examen final de matemáticas —le dije a Frodo con cierto descaro.

—Ni porque llegue ese virus y se muera media Colombia se va a cancelar ese examen, el profesor vive solo para calificar —dijo Frodo—. Además, no veo de qué te preocupás, Miguel, estás entendiendo todo muy bien, seguro lo vas a pasar.

—No creo, mañana se me va a olvidar todo esto —dije.

—Vos sos muy inteligente, sucede es que solo le prestás atención a lo que te interesa —dijo.

—¿Y cómo sabés eso?

—Te he visto, y he visto los dibujos que hacés en las clases de artística. Ese que hiciste de la rata la otra vez me encantó.

Debo reconocer que aquellas palabras de Frodo me iluminaron la tarde.

—¿Por qué te gusta dibujar esas cosas tan oscuras? —preguntó.

—No tengo ni idea.

De pronto recordé una madrugada, yo tenía cinco años y mi padre me llevaba de la mano al colegio bajo la primera luz del alba. Sobre el asfalto vi a una rata atropellada, aún movía una de sus patas. Frené a mi padre de sopetón, deseaba quedarme allí, mirando atentamente al animal, acompañarlo en su desgracia, mirar a la muerte trabajar en silencio. La rata tenía los ojos secos, decepcionados, la gente que pasaba por su lado evitaba mirarla, evidenciaban gestos de asco, se tapaban la nariz y se marchaban. Sentí mucha lástima por la rata. A la persona que la arrolló le importó un comino dejarla allí tirada, como si su existencia valiera menos que el simple y pequeño gesto de recogerla y cubrirla con tierra. La rata era negra, muy pequeña, dejó de mover su pata y se quedó muy quieta, las moscas la sobrevolaban extasiadas. Mi padre me jaló del brazo, «deje de mirar esas cosas, carajo». Le rogué que la enterráramos, que no la dejáramos ahí. Aquella mañana, él me llevó a rastras hasta el colegio mientras yo gritaba y lloraba. Durante el día no presté atención a las clases, tan solo dibujé en mi cuaderno esa figura tan triste, esa rata negra y muerta, no podía evitar pensar en el solitario animal pudriéndose a mitad del camino. Todo era efímero y sin sentido. Pensé que la vida no tenía mucho propósito, ¿para qué esforzarme en cualquier cosa? Al fin y al cabo, iba a terminar con los ojos podridos y a nadie le iba a importar.

—¿Usted por qué no habla con nadie del salón? —me preguntó Frodo y me sacó de mis pensamientos.

—Es que me cuesta acercarme a alguien y hablarle así de la nada. ¿Cómo hace uno? —pregunté con genuina curiosidad.

—¿Cómo hace uno qué? —arrugó su rostro ante mi pregunta.

—¿Qué debe decir para hablar con otra persona?

—Nunca me había puesto a pensar en eso.

—Para usted es fácil relacionarse, pero para mí no, no sé qué decir, no sé de qué hablar. Las cosas que les gustan a mis compañeros de clase no me interesan, no me interesan los youtubers, no me interesa tener Facebook, Twitter, Instagram, no me interesa salir a comprar ropa, no sé nada sobre baile, sobre conquistas… Entonces, ¿qué digo?, ¿de qué hablo? —pregunté con desilusión.

—¿Cómo hizo entonces para hablarme a mí?

—Necesitaba de usted, era hablarle y pedirle ayuda o quizás verle la cara a Aristi el próximo año —dije, e instantáneamente Frodo sonrió.

—Todos necesitamos de todos, al menos ese es un buen comienzo para hablar, ¿no?

—No es tan fácil.

La mamá de Frodo pasó por su lado y le dio un beso en la mejilla. Sentí mucha envidia, él reconoció mi gesto, así que esquivé su mirada y atendí a las ecuaciones.

—¡Usted es raro! —sentenció Frodo.

—¿Por qué? —pregunté con molestia.

—No sé cómo explicarlo, es muy diferente, se ve muy diferente… además siempre llevando esos cómics raros, todo eso espanta.

—Es cierto —dije resignado.

Ambos quedamos en silencio por unos segundos, las palabras de Frodo me produjeron una gran tristeza. Siempre había espantado y estaba condenado a la soledad. Si mi padre ya casi no me hablaba, ¿qué podía esperar del resto de las personas?

—Igual gracias por la clase de matemáticas, no pensé que los números podrían ser divertidos —dije.

—Bueno, pero venga le digo algo: esta clase no es gratis, Miguel, yo le enseño matemáticas y cálculo, pero usted me da el dibujo de la rata. ¿Quid pro quo?

—Quid pro quo —repetí sonriendo y saqué de mi maletín el dibujo de la rata, aquel dibujo lo hice cuando el profesor Tornasol me obligó a hacer mil planas con la frase: «nunca más rayar los pupitres». Se lo entregué a Frodo y él sonrió al verlo.

Continuamos estudiando hasta que el sol se escondió en el horizonte y mi padre me llamó al celular a regañarme por no estar en casa. Esa noche estudié hasta que me quedé dormido sobre los apuntes. Mi padre cierta vez me dijo que ayudaba mucho al entendimiento si uno se bañaba con agua fría antes de un examen, así que la noche anterior puse varias hieleras en el congelador y al otro día me bañé con decenas de cubos de hielo, jamás había temblado tanto en mi vida como aquella mañana. Me tomé varias tazas de café muy caliente para combatir el frío y me fui muy dispuesto a poner a prueba mis recientes conocimientos sobre matemáticas. Cuando nos repartieron el examen todo fue silencio, la mañana adquirió un aire solemne, como el de la catedral del Vaticano.

El profesor Tornasol se sentó y comenzó a leer su periódico, mis compañeros anotaban las respuestas con rapidez, otros miraban nerviosos el examen del vecino, yo miré directo a la hoja, inhalé profundo, acaricié con las yemas de mis dedos las ecuaciones y fue como si aquellos números se movieran de un lado a otro, como si bailaran salsa, cumbia, merengue y me sumergieran en un torbellino de locura. Nada tenía sentido, sabía con seguridad que iba a perder aquel examen, era mi fin, iba a estar otro año más junto a Aristi escuchándole esa detestable risa, mirando cómo celebraba sus goles en el descanso. Todos mis compañeros se graduarían de bachillerato, se tomarían miles de selfis en la excursión, bailarían reguetón hasta el cansancio en la fiesta de graduación, yo escucharía durante el siguiente año los incansables regaños de mi padre y de mis profesores, sus quejas y reclamos, echándole la culpa de mi ineptitud y torpeza al excesivo tiempo que pasaba junto a mis cómics y dibujos.

A las pocas horas nos entregaron los resultados, como era de esperarse Frodo lo pasó con la mejor nota, se abrazó con sus amigos. Cada vez que alguien recibía un examen con la calificación que esperaba, gritaba eufórico: «¡nos vamos pa’ Cartagena!, ¡nos vamos pa’ Cartagena!». Todos aguardaban con impaciencia su llamado, algunos emitían un gesto de risa nerviosa, como si no les importara la nota que les pusieran. Algunas chicas recibían el examen, chasqueaban y decían: «igual, promediando, paso». De pronto el profesor llamó a Aristi. El corpulento joven se levantó de su silla, recibió el examen, lo miró con desdén, lo arrugó hasta convertirlo en una bola de papel y lo pateó encestándolo con precisión en el bote de la basura. Celebró con un potente grito su magnífica puntería. El profesor excavó con su voz un hueco profundo bajo mi estómago cuando dijo mi nombre: «Miguel Alejandro Benavidez Suárez». Me levanté, sentí que iba a caer al suelo, las piernas me temblaban, el camino hasta el escritorio del profesor se me hizo larguísimo, era un sentenciado a muerte, pensé en las madrugadas que había vivido durante toda mi juventud, en los momentos de alegría leyendo mis cómics, en la bella profesora de literatura que era la razón por la que yo aún no desfallecía en aquel colegio a pesar del sofoco, en las jovencitas a las que les había regalado un dibujo para que al final se lo mostraran a sus amigas y entre todas se rieran de mí cada vez que salía al tablero. Recibí el examen y no lo miré, me devolví a mi asiento y me desplomé, caí sobre la madera. Sentí el fuerte olor de las empanadas que ya estaban listas para ser vendidas en el descanso, aquel aroma se tornó amargo. Jamás había dejado de comer una de esas deliciosas empanadas, pero el apetito se me había evaporado, tan solo me quedaba una tembladera en las manos y unas ganas incontrolables de vomitar. Tomé el papel entre mis manos y vi muchas equis que corregían mis ecuaciones, también algunos chulos, volteé la hoja y vi con lapicero azul un gran: APROBADO. Respiré hondo, sentí la resurrección desde mis pulmones, degusté el olor de las empanadas a lo lejos, sonreí en silencio mientras todos mis compañeros se compartían sus notas y se felicitaban entre ellos, miré a las niñas lindas del salón y les sonreí. Quise ir y darle las gracias a Frodo, pero algo me lo impidió, no soy una persona capaz de expresar afectos, soy parco, seco, tosco, romo, igualitico a mi padre. Nadie me felicitó, pero no importaba, por fin había acabado mi sufrimiento, era tiempo de terminar el colegio y comenzar una nueva etapa: la universidad. Era libre, era un chico feliz.

Aquella noche compré una lasaña y serví la mesa. El sonido de la camioneta de mi padre mientras parqueaba en el antejardín me iluminó el rostro. Entró, se desanudó la corbata, me dio su parco saludo y quedó muy impresionado mirando la comida.

—Uy, ¿y qué estamos celebrando? —me dijo sin quitarle la mirada a la lasaña.

—Ya pasé todos los exámenes, pa, me gradúo de bachiller —mi padre sonrió y se sentó a la mesa.

—Pues, qué bueno. Felicitaciones —le dio un bocado a la comida y encendió el televisor—. Muy buena le quedó esta vaina—dijo sarcástico y sintonizó el noticiero.

—Gracias, pa.

En las noticias no hablaban de otra cosa más que del virus que se estaba apoderando de Europa y Estados Unidos. Los periodistas lo habían bautizado como: el Virus Zeta. La cosa parecía cada vez más seria: un grupo de científicos alemanes hablaba de las investigaciones que estaban llevando a cabo, lamentablemente aún no se tenían avances para una posible cura. Se recomendaba a la población tomar precauciones a la hora de salir a la calle, era obligatorio el uso de tapabocas y la no exposición con personas que padecieran gripa. También era importante no entrar en pánico y obedecer a pie juntillas todo lo que las autoridades y los organismos de salud publicaban día por día. Aún no se había registrado alguna muerte por el virus, las víctimas que aparecían en la pantalla (que se podían contar por cientos), estaban recostadas en una camilla como dormidas, con el semblante tranquilo, no parecían estar infectadas con algo mortal. Los niños que habían estado expuestos al virus parecían recuperarse lentamente.

—Ese virus es cosa seria —dijo mi padre.

—No creo que llegue acá. A este país todo llega tarde.

Mi padre se devoró la lasaña en pocos minutos y luego se estiró sobre el asiento.

—Ojalá no, el gobierno tiene que estar pilas.

—Seguro —dije.

—Bueno, muy rico; yo me encargo de lavar los platos.

—Pa, mañana mismo voy a la Universidad del Valle, voy ver los pregrados —dije emocionado y seguí masticando—, quiero ver la carrera de diseño gráfico, a mí me gusta todo eso de la ilustración, quiero mejorar mis habilidades de dibujo, quizás algún día poder hacer mis propios cómics, mis novelas gráficas, no sé. —Él asintió lentamente, luego llevó los platos a la cocina, los dejó en el lavamanos y volvió para sentarse a mi lado.

—De eso le iba a hablar hoy, Miguel. Yo tengo ahorrado el dinero para que usted estudie en una buena universidad, y no en cualquiera, en la mejor de Colombia. No le va a faltar nada, ya hablé con un amigo en Bogotá que me va a alquilar un apartaestudio para que usted se vaya a vivir allá —me miró fijamente—. Desde ahora, tiene que ser un hombre y aprender a defenderse solo. Ya es hora de dejar esas niñadas de cómics y dibujos. El fin de semana se va para Bogotá y el lunes se inscribe en la universidad. Necesito que se ponga las pilas con la carrera de economía y con conseguir un trabajo de medio tiempo, ¿me oyó? Ya tiene que aprender el valor de obtener las cosas por usted mismo.

—Pa, es que… A mí no me gusta la economía.

—No es cuestión de que le guste —dijo con un tono de voz más suave.

—Pa, nadie en mi grupo sabe qué quiere hacer con su vida después del colegio —dije y me puse muy nervioso, ¡maldita sea!, no sé por qué siempre hablar de cosas importantes con mi padre me hacía tambalear la voz y sentir unas ganas irrefrenables de llorar—. Unos quieren darse un tiempo y mirar a ver qué les gusta, otros dicen que quieren estudiar algo que les va a dar mucha plata, otros quieren hacer un curso de inglés mientras se deciden, no están seguros de lo que en verdad les gusta.

—¿Y qué tiene que ver eso? —preguntó confundido.

—Yo desde niño he sabido lo que me gusta, estoy muy seguro de ello, pa —unas lágrimas se derramaron por mi rostro, no supe encontrar el aplomo necesario para darle un argumento sólido, así que me limpié las lágrimas y le dije algo que lo hizo sonreír con cierto desdén—. Confíe en mí —le dije—. A mí esas otras carreras no me interesan. El dibujo es mi vida y sé que lo podría hacer muy bien.

—Yo cuando tenía su edad, estaba en una banda de rock, era el vocalista, y vea… —sonrió—. Esas locuras de juventud van pasando.

De pronto recordé aquella vez hace diez años cuando me llevó a Bogotá, deseaba que lo acompañara en un trabajo que tuvo con un cliente, un político importante con rostro de bribón, ya no recuerdo su nombre. Fueron más de diez horas de viaje, recuerdo que llegué adolorido, pero a pesar de todo, aquella mañana en que arribamos a la capital, quedé maravillado por la belleza del centro histórico, por las pequeñas casas que se conservaban con la arquitectura colonial, las calles estrechas, los caminos empedrados, las artesanías, los malabaristas, los bohemios, las nubes depresivas, los cantantes de rock que caminaban con desparpajo tocando sus guitarras como si se tratara del patio de su casa. Siempre deseé conocer a Bogotá, y por fin se presentó la oportunidad junto a mi padre. Durante las diez horas de viaje entre Cali y la capital, mi padre me habló con gran pasión sobre los grandes matemáticos de la historia, desde los griegos que a través de la observación revelaban misterios naturales que se le atribuían a los dioses, o los osados científicos italianos del renacimiento, los que fueron brutalmente quemados en la Edad Media al ser declarados herejes por la iglesia católica. Me habló sobre los grandes aportes de Einstein, los viajes en el tiempo, los universos paralelos… al llegar a Bogotá, mi padre rememoraba: «Dame un punto de apoyo y moveré el mundo», repetía una y otra vez como si se tratara del estribillo de una canción de moda. ¿Pero cómo se puede mover el mundo solo con un punto de apoyo, pa?, eso no tiene sentido. En realidad, ese viaje no era para que mi padre me llevara a conocer a Bogotá y su vida artística, por el contrario, ahora que lo pienso, el viaje tenía el objetivo de hacerme un matrimonio arreglado con sus amadas matemáticas.

Cuando llegamos al centro de la ciudad en busca de un hotel, mi padre miró con desdén a los retratistas de la Carrera Séptima, una pareja de sonrientes novios acomodaba su postura, un viejo retratista de barba blanca y boina café los miraba con detalle, les examinaba el rostro como un doctor contemplando a su paciente, segundos después, a gran velocidad, plasmaba su diagnóstico en una hilarante caricatura que dejaba con una sonrisa de satisfacción a los enamorados: «Pobre gente, ¿no? Eso pasa cuando no estudian algo útil y se van por arrebatos pendejos, —hizo una pausa, le dio unos golpecitos al timón y terminó su monólogo con un tono severo— eso del arte en este país no es vida, mijo». No respondí a sus sentencias, quedé maravillado mirando a los retratistas desde la ventana del automóvil, me pregunté si de verdad eran tan carentes de vida como afirmaba mi padre.

No terminé la lasaña, quedé en un estado de limbo, como si mi mente se hubiera vaciado por completo y no tuviera nada que decir. En las noticias seguían hablando del virus Zeta, pero no me importó, miré a mi padre, él seguía hablando, haciendo algún monólogo sobre mi futuro, sobre el estatus, sobre la vida tan cómoda que había llevado hasta el momento. No seguí prestándole atención, sus palabras se habían distorsionado, tan solo recuerdo que me tomó del hombro y me sacudió un poco.

—Pa, yo no voy a poder…

—No hay más que decir, Miguel. Esto no se discute, se cumple, ya desde hoy tiene que dejar de ser un niño consentido y enfrentar el mundo tal y como me tocó a mí —después de esa frase mi padre adoptó un tono un poco más cálido—. Tranquilo, va a ver que de a poquito le coge gusto a una buena carrera. Cuando tenga plata dentro de unos años y sea un exitoso profesional, me va a agradecer. —Se levantó de la mesa, fue al baño, se cepilló los dientes, entró a su habitación, cerró la puerta y se quedó profundamente dormido. No me imaginé viviendo en una ciudad tan lejana en donde no tenía el resguardo de mi padre ni las atenciones de doña Esperanza. Seguramente en una semana iba a implorarle que me permitiera regresar a Cali, a encerrarme en mi habitación a leer mis cómics, pero mucho peor aún, no imaginaba pasar cinco años de mi vida estudiando algo que no me apasionaba.

Han pasado siete días desde aquella noche, no quiero escribir cada uno de los pensamientos aterradores que tuve desde entonces, serían insuficientes todos mis cuadernos. Hoy, bajo la peor tormenta eléctrica que recuerde sobre Cali, mi papá me llevará a la terminal de transporte. Ambos tenemos una gripa terrible, creo que haberme bañado con hielo hace una semana fue una pésima idea. Acabo de empacar algo de ropa en mi maletín, solo tengo una chaqueta y espero que sea suficiente. Llevo una cobija de lana gruesa, desodorante, varias naranjas, mucho papel higiénico para sonarme los mocos, mis inseparables gafas oscuras y todos los cómics que me cupieron. No hay nada que pueda hacer, todo está decidido y tengo muchísimo miedo. Mis compañeros a esta hora deben estar en su fiesta de grado bailando muy felices, ¿alguno se acordará de mí? Quizás Frodo, me hubiera encantado que fuera mi amigo, es un chico genial, debí haberle regalado más dibujos antes de irme. Tengo mucho miedo, tiemblo, respiro agitado, las manos me sudan. ¿Por qué mi padre me hace todo esto? Seguro me culpa por la muerte de mi madre y siempre esperó por este momento para deshacerse de mí. No pienso poner resistencia a la tormenta de esta noche. Me voy con mis audífonos puestos y coreando mentalmente mis canciones favoritas para evitar pensar en el futuro; espero no llorar ni que me tiemble la voz cuando me despida de mi padre en la estación de autobuses. Es hora de irme.

Perdida la esperanza,

perdida la ilusión,

los problemas continúan

sin hallarse solución.

Nuestras vidas se consumen,

el cerebro se destruye,

nuestros cuerpos caen rendidos

como una maldición.

El pasado ha pasado,

y por él nada hay que hacer,

el presente es un fracaso

y el futuro no se ve.

Prefiero morir como un cobarde

que vivir cobardemente.

Nuestras vidas se consumen,

el cerebro se destruye,

nuestros cuerpos caen rendidos

como una maldición.

El terror causando hábito,

miedo a morir.

Ya estáis muertos…

¡Cerebros destruidos!