1

UNA EDUCACIÓN NUEVA PARA UN NUEVO INDIVIDUO

Rodrigo Mayorga1

1. UNA CHILENA EN NUEVA YORK

El Santa Teresa avistó las costas de Nueva York el 7 de septiembre de 1926. El navío había zarpado del puerto chileno de San Antonio y recorrido la costa oeste de Sudamérica para luego cruzar el Canal de Panamá. En Valparaíso abordaron once norteamericanos, un comerciante argentino, una pareja canadiense y cinco ciudadanos chilenos: un agricultor con su esposa, su hija adolescente y dos estudiantes de veintitrés años.2 Una de ellas, Irma Salas, comenzaba la travesía que la llevaría a convertirse en la primera chilena en obtener el grado de doctora en Educación.

Entre las décadas de 1930 y 1960, se forjó e instaló en Chile una novedosa concepción de lo que era educar, basada en una nueva forma de concebir al estudiante. La educación dejó de ser vista como un proceso ‘transformador’ que el sistema educativo ejercía sobre este, y fue concebida, más bien, como una guía y orientación de su mente hacia un destino potencial que parecía estar ya inscrito en la personalidad de cada niño y niña. Fueron los años en que la psicología irrumpió en aulas y escuelas como medio por excelencia para ‘descubrir’ esa vocación y se trasladó la facultad de tomar decisiones en el ámbito educativo hacia quienes detentaban dicho saber, lo que a su vez garantizaría su eventual sectorización y profesionalización disciplinar. El poder de la ciencia psicológica —acompañada de cerca por la biología y la sociología— la convertiría en intérprete indiscutible de los destinos educativos de los individuos y, en consecuencia, de la nación. A través de su aparición en el plano educacional, contribuiría a lo que el filósofo e historiador de la ciencia Ian Hacking ha denominado como «inventar personas» o making people up, es decir, un proceso de clasificación científica del cual participan actores, instituciones, conocimientos y expertos, y que da vida a un nuevo ‘tipo de persona’.3 En este caso, niños y jóvenes fueron convertidos en ‘mentes’ y ‘personalidades’, medibles y orientables a través de procedimientos científicos, usos lingüísticos, prácticas discursivas y acciones concretas al interior del aula escolar.

Estas transformaciones fueron posibles gracias a la intervención de un nuevo actor en el ámbito educativo nacional: el experto técnico. De allí que la biografía de Irma Salas ilustre con claridad las características de este cambio, tanto en sus continuidades respecto a agentes claves de periodos anteriores como en los profundos quiebres que su emergencia supuso. Salas era hija del famoso educacionista Darío Salas quien, en 1905, y también a los veintitrés años, fue enviado por el gobierno chileno a cursar estudios a la Universidad de Nueva York, convirtiéndose en el primer chileno doctorado en Educación.4 Al igual que su padre y otros antes que ella, la joven Irma reflejaba el creciente interés de los educadores chilenos en las ideas pedagógicas norteamericanas y sus centros de formación docente, cuestión manifiesta ya a comienzos del siglo XX.5 Sin embargo, Irma Salas no fue como la maestra normalista o secundaria, quienes habitualmente buscaban empaparse de los nuevos métodos para mejorar su práctica. Tampoco se pensó a sí misma como el intelectual decimonónico que a través de sus viajes y su escritura buscaba diagnosticar las falencias y necesidades del sistema educativo chileno. Su historia, en cambio, es la de tantos otros ciudadanos que, apropiándose de una nueva noción de individuo, reformularían la educación en Chile durante este periodo, dando vida a una estructura educativa cada vez más sectorizada, tecnificada y diversificada.

Nunca antes había estado el país tan estrechamente relacionado con el desarrollo educativo internacional como a partir del segundo cuarto del siglo XX. Ese mundo, el de Irma Salas, era sin duda distinto al de su padre. Entre 1914 y 1918, la Primera Guerra Mundial había puesto en entredicho el liberalismo político; en 1929, el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York haría lo mismo con el liberalismo económico. El profundo cuestionamiento a los modelos dominantes en Occidente alcanzó también la discusión educacional. Nuevas instituciones como la New Education Fellowship irrumpieron en escena, movilizando miradas críticas y contribuyendo tanto a la institucionalización de las llamadas ‘ciencias de la educación’, como a su internacionalización.6 La sexta conferencia internacional, titulada «Educación en una sociedad cambiante» y organizada en Niza el año 1932, emitió una declaración que señalaba: «Solo una nueva actitud en toda obra educativa puede traer el advenimiento de un mundo liberado de los males de la competencia, la disipación, los prejuicios, el miedo y las represiones que forman parte de la actual civilización incoherente e inestable». Enfatizando además los afanes cosmopolitas de la institución, la misma declaración identificaba entre los objetivos de todo proyecto educativo que el niño llegase a ser buen ciudadano, no solo de su patria sino también del mundo.7 Las conferencias de la New Education Fellowship fueron lugar de encuentro para renombrados educacionistas e investigadores europeos —como Jean Piaget, María Montessori, Adolphe Ferrière, Ovidio Decroly e incluso el psiquiatra Carl Jung—, quienes desde la pedagogía y la psicología buscaban contribuir a que el educando y sus particularidades se ubicaran al centro de este nuevo campo. John Dewey y Harold Rugg, entre otros norteamericanos, fueron también parte importante de esta célebre lista de participantes.

Estados Unidos se había ganado un lugar importante en el nuevo escenario educativo internacional al inicio del nuevo siglo, y sus instituciones de formación universitaria así lo reflejaban. El Teachers College de la Universidad de Columbia era una de ellas. Cuando Irma Salas comenzó allí sus estudios en 1926, era ya una de las instituciones de formación de postgrado más prestigiosas del país y servía a más de cinco mil alumnos, 457 de los cuales venían del extranjero.8 Dos grandes corrientes de pensamiento dominaban el panorama educativo norteamericano en esos años y justamente dos profesores de esta institución fueron sus principales exponentes: John Dewey y Edward Lee Torndike.

Probablemente el teórico educacional norteamericano más importante del siglo XX, Dewey, creía que la conciencia individual se formaba a través de la interacción social.9 Para contribuir a una vida social más justa y democrática, se debía entonces proporcionar una educación activa y no pasiva, promoviendo la experimentación por parte del niño y desarrollando una escuela comunitaria y no individualista.10 Dewey defendió en sus obras estos principios, abogando por el carácter moral y cívico de toda educación basada en la experiencia.11 Sus ideas estuvieron en la base de la llamada Escuela Progresiva Norteamericana, a pesar que este movimiento entremezcló ideas de diversos pensadores, disciplinas científicas e incluso nociones del mundo de los negocios.12 Entre sus seguidores se contaron numerosos educadores norteamericanos como Harold Rugg y el mismo William Kilpatrick, también profesor del Teachers College y creador de una de las principales articulaciones metodológicas de esta nueva corriente pedagógica: el denominado Método de Proyectos.13 Dewey era conocido por los educacionistas chilenos ya desde inicios de siglo, y sus ideas tendrían una presencia relevante en la discusión educativa del periodo, como se verá más adelante. Por ello, no es de extrañar que la historiografía chilena haya tendido a enfatizar el impacto de sus concepciones, llegando a parecer que la influencia norteamericana se redujo a estas, lo cual dista de ser lo que efectivamente ocurrió.14

En la otra vereda del pensamiento educativo se encontraba Edward Lee Torndike. Incorporado como instructor del Teachers College en 1899, en tan solo cinco años se había convertido en director del Departamento de Psicología Educacional, y con más de quinientas publicaciones a mediados de 1940 llegaría a ser un pionero en el establecimiento de este campo. A él se deben, entre otras cosas, la introducción del método estadístico en la psicología educacional y la elaboración de numerosas escalas para medir los resultados de la enseñanza.15 Si Dewey era el filósofo, Torndike era el científico.16 Formado en Harvard y Columbia, había sido estudiante de William James, considerado el padre de la psicología norteamericana, y era un ávido lector de Stanley Hall, el primer estudiante norteamericano en trabajar con el alemán Wilhelm Wundt en su renombrado laboratorio de psicología experimental.17 Hall y sus colegas habían contribuido a constituir y definir el campo de la psicología en Estados Unidos, estableciéndola como la ciencia capaz de conocer e incluso cuantificar la mente, intereses y capacidades del ser humano. Enfatizaban especialmente las diferencias existentes entre individuos, conceptos que algunos aplicarían posteriormente a la educación. A sus ojos, la mente del estudiante debía ser entendida, definida y medida, requisitos necesarios para cualquier proceso educativo efectivo.18 Torndike reflejó y en gran medida lideró esta causa. Su famosa frase «Todo lo que existe, existe en cierta cantidad. Medir es simplemente conocer estas cantidades y sus variaciones», se convertiría en un verdadero lema para quienes siguieron este camino.19

Las ideas de Torndike y los sicólogos norteamericanos fueron relevantes para otro grupo de reformadores educacionales del periodo: los promotores de la ‘eficiencia social’. Desde fines del siglo XIX, Estados Unidos enfrentaba importantes desafíos, tales como una estructura económica cada vez más compleja, crecientes tensiones sociales e importantes tasas de inmigración. Algunos reformadores creyeron ver en el sistema educativo un mecanismo eficiente para dar a cada quien su lugar, permitiendo a hombres y mujeres aportar al bienestar colectivo desde nichos especializados.20 No se trataba de la antigua tesis del orden natural, donde cada cual tenía ya un lugar predeterminado al nacer. En contraposición, mediante la eficiencia social, la escuela ubicaría a los individuos de acuerdo a las demandas de la estructura social y el mercado laboral.21 Gran parte de la fuerza de esta idea provino de la psicología educacional, dada su supuesta competencia para descubrir y cuantificar los intereses y capacidades de la mente de cada persona. Este conocimiento podía ser utilizado para que cada quien hallara la posición en la que sería más útil para sí mismo y los demás.22 La eficiencia social, postulaban sus defensores, era beneficiosa para el conjunto de la sociedad, a la vez que se legitimaba mediante un saber cuantificable y de carácter científico. Quienes respaldaron esta concepción lo hicieron con argumentos democráticos, buscando dar a la educación un enfoque orientado a la cuestión vocacional. Si bien se trató de un sistema con carácter de ingeniería social, lo cierto es que sustentó prácticas educativas segregadoras e incluso abiertamente racistas.23

Lawrence Cremin, reconocido historiador de la educación norteamericana, ha denominado a Dewey y Torndike como las dos principales influencias formativas en la teoría educacional del siglo XX.24 Ambos hicieron escuela y si bien nunca se enfrentaron directamente, sus miradas entraron en tensión de otras formas.25 En 1915 Dewey llegó incluso a acusar de antidemocrática la tendencia de una educación vocacional cada vez más diferenciada, defendida por su colega David Snedden, uno de los principales exponentes de la eficiencia social.26 La tensión, sin embargo, no significaba necesariamente contradicción: la historiografía sobre el tema ha sugerido que incluso los grandes proyectos de reconocidos seguidores de Dewey, como Kilpatrick y Rugg, incorporaron también elementos teóricos propios de las ideas de Torndike y sus adeptos.27

Ambas miradas coexistían al interior del Teachers College. Allí Irma Salas se vio expuesta a estas distintas corrientes y tendencias que dominaban la investigación educativa del periodo. Su tesis, titulada Te Socio-economic Composition of the Secondary School Population of Chile, sin ser un trabajo estrictamente psicológico, reflejaba estas influencias. De acuerdo a Iván Núñez, su obra buscaba dar soporte estadístico a los planteamientos de otros educacionistas basados en la «observación ilustrada, experiencia y enfoques filosóficos».28 La tesis incluía la traducción al español de una escala (llamada ‘de Sims’), además de «gran cantidad de tablas y algunos gráficos» y «recurría a distribuciones porcentuales, a promedios y a desviación estándar».29 Salas obtuvo su doctorado en 1930, y a su regreso a Chile adquirió un rol protagónico en la reconfiguración del sistema educacional público, participando en la mayoría de las grandes reformas de las décadas siguientes. Entre sus roles se contarían la dirección del Liceo Manuel de Salas, la jefatura de la sección Experimentación y del Departamento Pedagógico de la Dirección General de Educación Secundaria, la jefatura del Departamento de Educación del Instituto Pedagógico, la dirección del Departamento Coordinador de Centros Universitarios de Provincias de la Universidad de Chile y la dirección del Centro Latinoamericano de Formación de Especialistas en Educación, entre otros cargos directivos.30

A pesar de la excepcionalidad de Irma Salas, lo importante de su estancia en el extranjero fue, precisamente, que poco tuvo de excepcional. Varios chilenos salieron a realizar estudios fuera del país durante este periodo, muchas veces enviados por el Estado.31 La comisión suponía beneficios diplomáticos, pero no un gran aporte económico.32 Los enviados debían pagarse sus pasajes y, si eran afortunados, se les otorgaba un permiso con goce de sueldo durante su ausencia. Por lo general, debían encontrar otros medios para financiar su estancia en el extranjero. Tal fue el caso de Ema González Clavarría, profesora de la Escuela Experimental Dalton, quien para estudiar en la Universidad de Ohio requirió, junto con una comisión gubernamental con goce de sueldo, de una beca de estudios de la propia universidad y otra de manutención que le entregó la Federación del Club de Señoras del Estado de Ohio. En la carta en que informaba de esta última, el director de dicha asociación le expresaba que, si bien González había manifestado interés por estudiar en Teachers College, la beca ofrecida no le sería de utilidad para ello dado el alto arancel de esa casa de estudios y el costo de vida en Nueva York.33

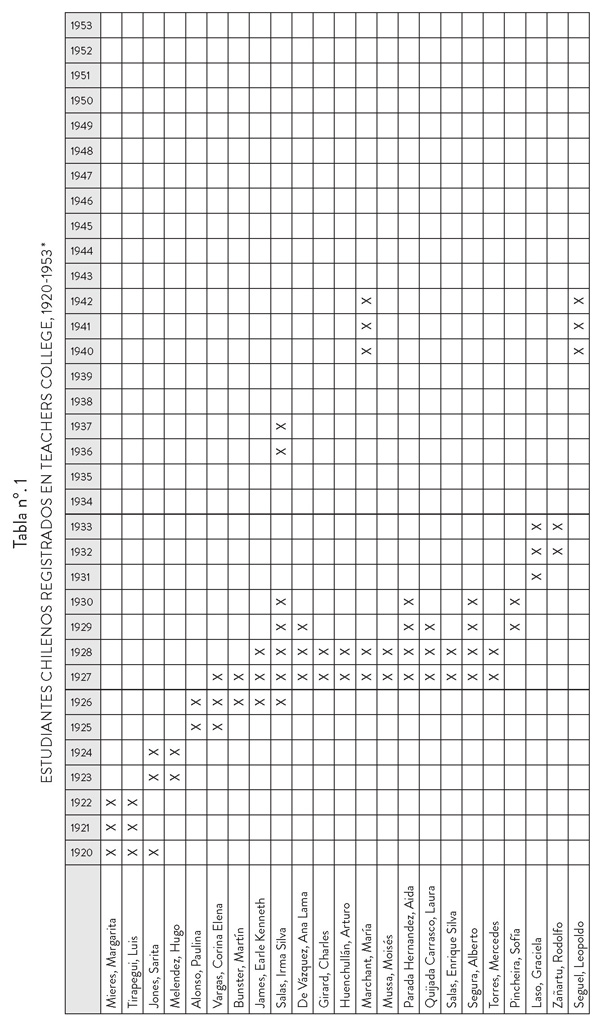

No fueron pocos los chilenos que llegaron hasta las aulas de la universidad neoyorkina. El semestre en que ingresó Salas, se encontraban también en la misma institución Earl Kenneth James, que estudiaba Sociología, y Corina Vargas y Martín Bunster, estudiando Psicología Educacional.34 En total, fueron once chilenos los que pasaron por Teachers College durante la estadía de Salas, como Arturo Huenchullán, que estudiaba Educación Rural y Civilizaciones Indígenas, los profesores Moisés Mussa y María Marchant, que hacían lo mismo en el programa de Educación Comparada, e incluso el hermano de Irma, Enrique Salas. Una revisión de los registros históricos de dicha institución demuestra que la conexión con Chile se extendió durante prácticamente todo el periodo estudiado. Como muestra la tabla n°. 1, entre 1920 y 1953 un total de cuarenta y cuatro ciudadanos chilenos recibieron formación de posgrado en dicha casa de estudios. Si bien su presencia en este lugar fue una constante —solo en seis de los treinta y cuatro años analizados no hubo ningún chileno estudiando allí—, sus momentos de mayor concentración ocurrieron entre 1927 y 1929, entre 1942 y 1944 y entre 1952 y 1953, coincidiendo con algunas de las principales reformas vividas por el sistema educativo chileno. Quienes llegaron después de 1939 no hallarían a Dewey ni a Torndike, pero no por ello dejaron de estar expuestos a sus ideas. En esos años el departamento de Fundaciones Sociales y Filosóficas del Teachers College estaba dirigido por Jesse Newlon, mientras que el de Fundaciones Psicológicas y Biológicas tenía a su cabeza a Arthur Gates, quien había llegado a la institución de la mano del mismo Torndike y a quienes muchos considerarían su sucesor.35

La influencia ejercida por esta institución norteamericana en nuestro sistema educativo fue variada, aunque se expresó fundamentalmente a través de sus graduados.36 Estos últimos volvieron al país convertidos en «expertos técnicos», posibilitando así la circulación transnacional de estos saberes, y permitieron su aplicación efectiva al adquirir importantes roles en las principales reformas educacionales desarrolladas entre las décadas de 1930 y 1960. Luis Tirapegui regresaría al Laboratorio de Psicología Experimental y sería uno de los expertos educacionales que asesorarían la contrarreforma ibañista de 1930, al igual que Martín Bunster. Este último participó también, en la década de 1940, de la comisión de renovación gradual de la educación secundaria liderada precisamente por Irma Salas, de la cual formaba parte Óscar Vera Lamperein. Vera llegaría, además, a ser coordinador de la oficina técnica de la Superintendencia de Educación Pública en 1953, miembro de la comisión para el estudio de las bases de un mejor liceo para Chile por los mismos años y coordinador de la comisión para el planeamiento de la educación chilena bajo el gobierno de Jorge Alessandri.37 Entre las mujeres, Corina Vargas desarrolló su carrera en la Universidad de Concepción, Aída Parada llegó a ser directora de la Escuela Experimental de Niñas y Laura Quijada obtuvo el mismo cargo en la Escuela Normal de Mujeres n°. 2 de Santiago. María Marchant, René Amengual y Florencia Barrios regresaron al Liceo Manuel de Salas, sucediendo esta última a Irma Salas como directora en 1943. Los profesores del Instituto Pedagógico Moisés Mussa, Leopoldo Seguel y Hernán Ramírez Necochea fueron también parte de este selecto grupo, al igual que Enrique Salas, futuro director del Departamento de Orientación de la Dirección General de Educación Secundaria.38

En un periodo en que el sistema educativo chileno no solo creció sino que adquirió una mayor diversificación interna y un carácter técnico y profesional distintivo, estos hombres y mujeres integraron el grupo de reformadores que modeló su nueva estructura y las lógicas que la sustentaban. Su historia devela en parte cómo los saberes más recientes del panorama educativo internacional, particularmente del norteamericano, se introdujeron en el escenario nacional. El caso estadounidense y el chileno coinciden en muchas de las retóricas dominantes y en sus lógicas profundas tras la promoción de nuevas prácticas educacionales.39 Constatar lo anterior podría suponer una adopción unilateral y pasiva, pero nada está más lejos de la realidad. En tanto verdaderos actores transnacionales, estos educadores y expertos técnicos fueron canales de comunicación activos para las ideas educacionales contemporáneas, empapándose de ellas en sus procesos de formación académica y modificándolas y adaptándolas posteriormente a la realidad chilena. Lo relevante en dichos planteamientos era que no se limitaban a ser metodologías didácticas o lógicas administrativas, sino que suponían una novedosa forma de concebir la sociedad, al individuo que formaba parte de ella y la relación existente entre ambos. Al mismo tiempo, erigían una disciplina en particular como principal medio para comprender esta relación y actuar sobre la misma a través de la escuela: la psicología educacional.

2. LA IRRUPCIÓN DE LA PSICOLOGÍA EDUCACIONAL EN CHILE

En 1940, ante el VIII Congreso Científico Americano celebrado en Washington, Irma Salas dató el inicio de la investigación pedagógica chilena en 1908, con la fundación del Laboratorio de Psicología Experimental. Su director, el alemán Guillermo Mann, fue contratado por el gobierno de Chile para hacer clases de Pedagogía, Psicología y Lógica en el Instituto Pedagógico, recinto al cual estaba anexo el laboratorio. Mann fue posiblemente el primer gran impulsor de la psicología educacional en Chile. Siendo rector del Liceo de Aplicación, introdujo allí la clase de Psicología Experimental y, bajo su dirección, «el Laboratorio de Psicología Experimental sirvió de complemento indispensable a la preparación teórica que los estudiantes recibían en los cursos de psicología e inició así a varias generaciones de profesores en el estudio científico del niño».40

Al Laboratorio de Psicología Experimental llegó Luis Tirapegui al regresar de Teachers College. Sería él quien adaptaría en el país la escala Binet-Stanford, reconocida en los Estados Unidos como medida estándar de inteligencia.41 De acuerdo a Iván Núñez, algunos años después, el Ministerio «editaría en 10.000 ejemplares del instrumento y lo pondría a disposición de los 9.000 maestros de educación primaria, conminándolos a medir las capacidades de sus alumnos, para clasificarlos y adoptar consiguientes estrategias pedagógicas [sic]».42 Irma Salas, en la misma ponencia ante el congreso científico, enfatizó que esta publicación había sido «el punto de partida del gran movimiento desarrollado en Chile, en el sentido de aplicar la medición científica en los campos de la psicología y de la educación».43

Lo ocurrido con la escala Binet-Stanford no fue una iniciativa aislada. El mismo Tirapegui adaptaría y publicaría en 1925 la escala A-1 de los National Intelligence Tests usados en Estados Unidos y, posteriormente, realizaría investigaciones sobre la inteligencia de ‘niños delincuentes’ y sobre la ‘edad mental normal’ de los diversos niveles de primaria y secundaria.44 El impulso definitivo para este tipo de mediciones ocurriría en 1928, con la creación de las primeras escuelas experimentales. Su historia tiene numerosas aristas, todas ellas importantes en las reformas del sistema educativo chileno durante el periodo, las que se desarrollan en detalle más adelante en este libro. Su rol era ser establecimientos educacionales y a la vez centros de investigación, que buscaban ensayar diversas reformas pedagógicas a menor escala. Midiendo científicamente sus resultados, permitirían al Ministerio decidir si eran adecuadas estas reformas a lo largo y ancho del sistema educativo nacional. Las escuelas experimentales jugaron un rol fundamental en la introducción de las mediciones psicológicas y pedagógicas en Chile. A través de ellas y de las diversas oficinas ministeriales que se fueron creando para darles soporte —como el Instituto de Investigación Pedagógica de la Dirección General de Educación Primaria, que se hizo cargo durante la década de 1930 del trabajo realizado anteriormente por el Gabinete Psicopedagógico de las escuelas experimentales— se adaptaron numerosas pruebas internacionales y muchas veces se aplicaron después a gran escala. En estas escuelas fue donde Martín Bunster adaptó las escalas A-2 y B-2 de los National Intelligence Tests norteamericanos; José Flores normalizó la prueba mental de Myers; Óscar Bustos hizo lo mismo con los test de cálculo aritmético de Claparede, de razonamiento aritmético de Ballard y la prueba de lectura silenciosa de Anderson; y donde Moisés Mussa participó en la elaboración de una escala de comprensión de lectura en 1938.45 Las escuelas experimentales no fueron las únicas instituciones creadas en estos años para avanzar en el conocimiento científico de los estudiantes chilenos: en 1930 se estableció el Laboratorio Pre Escolar Experimental; en 1933 se creó el Instituto de Investigaciones Psico-Pedagógicas y, en 1937, la Clínica de Conducta, en Santiago.46 Esta última buscaba «estudiar a los alumnos para comprobar cuáles, entre ellos, necesitan un régimen escolar peculiarísimo con el objeto de que el provecho de los estudios sea en estos tan normal como en los otros»47.

Las nuevas instituciones y prácticas se sustentaban en el convencimiento de que era posible observar y reproducir, con exactitud y en lenguaje científico, la realidad de los educandos chilenos y los efectos que la escuela ejercía sobre ellos. La fuerza con que los ‘tests mentales’ irrumpieron en la discusión educativa se basaba en la posibilidad autoafirmada de medir objetivamente lo que pasaba en la mente de los estudiantes. Esa misma cabeza comenzaba también a ser complejizada: ya no solo eran conocimientos los que formaban parte de ella, sino también habilidades, aptitudes, intereses y actitudes. Era una nueva forma de concebir a quien se educa, de individualizarlo, y ello se vio reflejado en la centralidad adquirida por el concepto de ‘personalidad’ durante el periodo. Dicho concepto venía de la ciencia psicológica —según el norteamericano Gordon, era «la organización dinámica en el individuo de todos los sistemas psicofísicos que le permiten su peculiar adaptación al medio ambiente»48— y poco a poco ‘formar la personalidad’ se convirtió en la nueva gran función de la educación. Cuando en 1943 la Dirección General de Educación Primaria publicó la circular n°. 49 «Orientaciones socio-educativas para las escuelas primarias de Chile» —principal hoja de ruta educacional de los dos últimos gobiernos radicales y posiblemente el documento programático escolar más importante de estas tres décadas—, reconoció que si bien enseñar «a leer y escribir, desarrollar habilidades y destrezas, formar conceptos científicos, y conseguir todo esto con el mejor método, son tareas valiosas e ineludibles de la escuela», todas eran logros ineficaces si no se resolvían «en una dirección histórica y social y si no las ponemos al servicio de la formación de la personalidad que educamos».49 Muchas de las principales reformas educacionales del periodo —la Reforma Gradual de la Enseñanza Secundaria de 1945, la reforma de la secundaria intentada durante 1953 o el Proyecto de Ley sobre Reforma de Enseñanza Normal de 1957— se justificaron en la necesidad de formar la ‘personalidad’ de niños y jóvenes a través del sistema escolar.50

La personalidad era una nueva forma de concebir al individuo en sí: la Revista de Educación la definió incluso como «individualidad educada, desarrollada según ideales».51 Como concepto, se nutrió e integró en las nuevas ideas e ideales educacionales del periodo, siendo vista como propia de cada individuo, a la vez que requería de los otros para su desarrollo. Entendida como multidimensional pero indivisible en sí misma, justificaba una educación de carácter integral.52 Clave fue su carácter vitalista y organicista. Y es que para los actores del periodo, la educación no formaba la personalidad a la manera de la instrucción, que entregaba conocimientos. Por el contrario, la personalidad debía ‘madurar’, ‘cultivarse’, ‘desenvolverse’, ‘expresarse’, ‘revelarse’, ‘proyectarse’, ‘desarrollarse armónicamente’ entre otros tantos verbos que se asociaban con la acción educativa que debía aplicarse sobre ella.53 El profesor Gonzalo Báez Camargo llegaría incluso a declarar en la Revista de Educación que el alumno se desarrollaba «no por ESTIRAMIENTO sino por NUTRICIÓN [sic]».54 El vocabulario daba cuenta de la influencia de otra ciencia importante en el panorama educativo de estos años, la biología, e implicaba un nuevo rol para los maestros y las escuelas.55 Ahora, más que modificar al estudiante, ellos debían otorgar las condiciones para «la libre expansión de la personalidad de sus educandos».56 Esto implicaba ser capaces de conocer y ‘medir’ científicamente la personalidad de cada uno de los estudiantes. Reflejo de esto fue que una de las principales críticas contra los exámenes escolares durante estos años fuera el no ser capaces de aquilatar la personalidad del individuo.57 En consecuencia, el proyecto de reglamento de calificaciones y promociones para la enseñanza secundaria propuesto en 1947 consideraría la evaluación de la personalidad en base a aspectos «cuyo desarrollo se considera fundamental para los miembros de una sociedad democrática».58 Incluso cuando sus objetivos se formulaban en términos comunitarios, la acción de la escuela sobre sus estudiantes era concebida como individualizante y subjetivadora: la mente, la personalidad, el interior de la psique de los individuos, se convirtieron en la nueva obsesión de los educacionistas del periodo, confiados en ser capaces de conocer, medir y cuantificar sus componentes. Esta información comenzó a sistematizarse en gráficos, tablas y otros medios de expresión estadística que revestían a las mediciones del prestigio propio de un acto científico. La labor de los nuevos organismos creados se organizó y expresó también por medio de conceptos desconocidos hasta entonces en la discusión educativa nacional, como las distribuciones normales o los grupos control, que comenzaban a usarse para observar los efectos concretos que ciertos programas, métodos o sistemas tenían sobre los estudiantes.59 Era una nueva ‘visión profesional’ que paulatinamente se introducía al sistema educativo chileno.

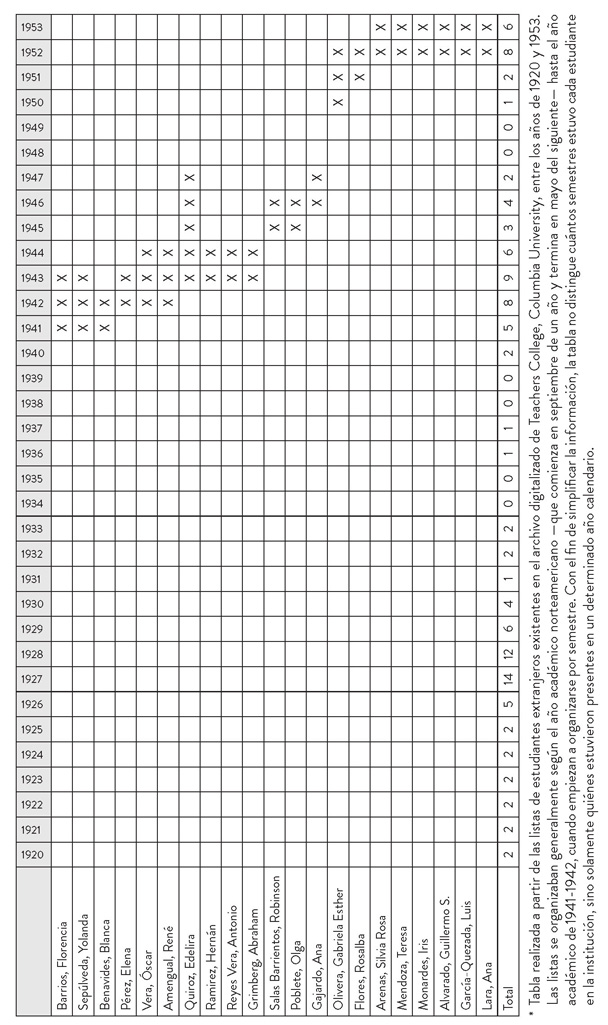

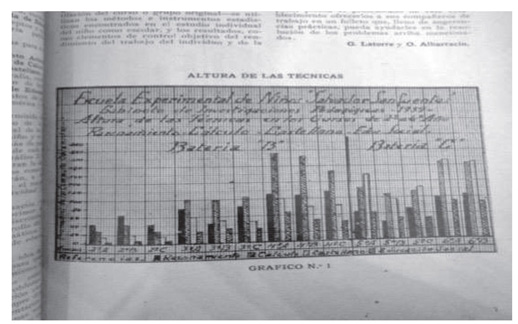

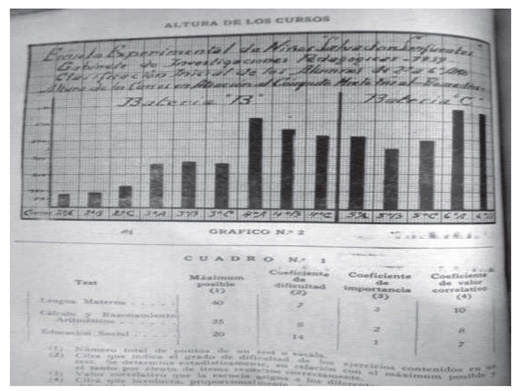

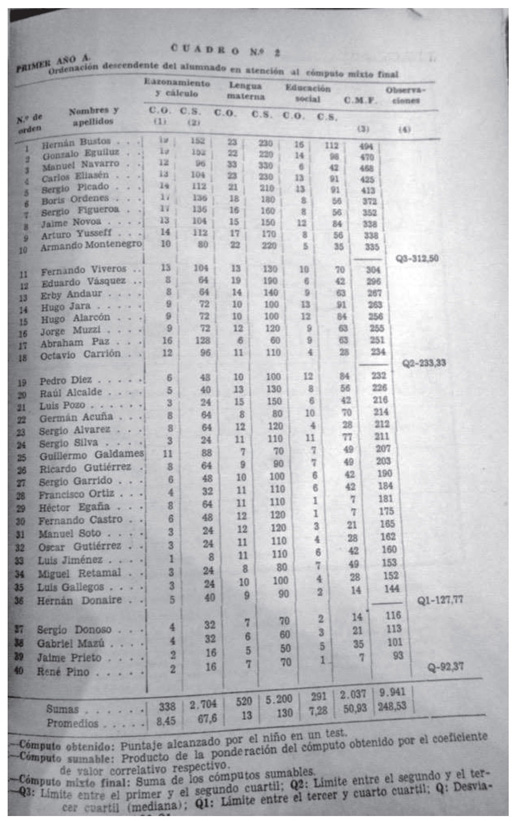

Según Charles Goodwin, los miembros de las distintas profesiones ejercen prácticas discursivas para articular eventos diversos dentro de los dominios propios de su escrutinio profesional, y de aquella forma los convierten en objetos de conocimiento sobre los cuales ejercer su experticia.60 Goodwin identifica tres de estas prácticas discursivas: codificar, que supone «transformar los fenómenos observados en los objetos de conocimiento que animan el discurso de una profesión»;61 destacar, que implica resaltar de alguna forma algunos de estos fenómenos en particular por sobre otros; y producir y articular representaciones materiales. Estas prácticas fueron también parte de la ‘visión profesional’ psicológica que se volvería dominante en el ámbito educativo chileno durante estos años. Quizás nada ilustra mejor esta teoría que los informes surgidos de las diversas mediciones mentales y pedagógicas aplicadas en las escuelas experimentales, y más tarde en las escuelas del resto del país.62 En 1939, por ejemplo, el Boletín de las Escuelas Experimentales informó sobre los avances realizados por la Escuela Experimental de Niños Salvador Sanfuentes en el proceso de «clasificación, redistribución, promoción y democión de los alumnos»; dichos avances fueron atribuidos a la aplicación de una serie de tests y escalas de medición.63 El artículo destacaba que la aplicación de una serie de tests y escalas de medición había «permitido clasificar rápidamente al alumnado de la escuela, controlar la altura inicial de los ramos instrumentales en cada niño y en cada curso […] además de posibilitar una visión de conjunto de cada uno de los cursos como unidad».64 Enfatizaba además que estos tests contenían «psicológicamente discriminadas las diferentes etapas del desarrollo del lenguaje, de los conceptos matemáticos y las adquisiciones fundamentales de la educación social».65 El informe derivado de estos, se acompañaba de dos gráficos que representaban los resultados de los distintos cursos de la escuela en los cuatro test aplicados (imágenes n°. 1 y 2), así como una tabla que presentaba los resultados de todos los estudiantes de un curso, ordenados de mayor al menor rendimiento (imagen n°. 3). El primer gráfico muestra el logro obtenido por cada curso en los test de razonamiento, cálculo, castellano y educación social, mientras que el segundo hacía lo mismo con el logro promedio obtenido a partir de todos.66 La tabla, por su parte, expresaba en valores numéricos el logro obtenido por cada estudiante, desagregado por test y ponderado a nivel de conjunto. Pero lo más importante no era la información que estos mecanismos entregaban sino el cómo se realizaban. Los resultados del test no decían nada realmente sobre lo que habían aprendido los estudiantes, sino que reflejaban su desempeño concreto en un actividad particular y situada en el tiempo —la de responder un test—, pero la lógica seguida por los educacionistas del periodo implicaba que el test era un instrumento científico y, responderlo, una suerte de experimento replicable, donde la variable ‘inteligencia’ determinaría que el estudiante hallara la respuesta correcta o no. Por medio del uso de columnas y términos numéricos comparables, los gráficos y la tabla codificaban luego los resultados de este acto particular, presentándolo como reflejo directo de la ‘inteligencia’y el ‘aprendizaje’de los estudiantes. Más importante aún, hacían de esta ‘inteligencia’ una realidad comparable entre individuos y grupos. Tablas como la presentada en la imagen n°. 3 permitían además destacar a individuos y subgrupos particulares, no solo a través del ordenamiento descendiente de los alumnos, sino por medio de la demarcación explícita de los límites entre los distintos quintiles que componían el grupo curso.

Imagen n°. 1

RENDIMIENTOS POR TÉCNICA, ESCUELA EXPERIMENTAL DE NIÑOS SALVADOR SANFUENTES*

* Ibíd., p. 7.

Imagen n°. 2

RENDIMIENTOS PROMEDIO POR CURSO, ESCUELA EXPERIMENTAL DE NIÑOS SALVADOR SANFUENTES*

* Ibíd., p. 8.

Imagen n°. 3

ORDENACIÓN DESCENDIENTE DEL ALUMNADO EN RELACIÓN A RENDIMIENTO FINAL, PRIMER AÑO A, ESCUELA EXPERIMENTAL DE NIÑOS SALVADOR SANFUENTES*

* Ibíd., p. 9.

Representaciones materiales como estas se volverían cada vez más significativas para las instituciones educativas durante el periodo. A través de ellas, los desempeños concretos de niños y niñas con nombre y apellido —o de un conjunto de ellos— eran codificados de modo que sus supuestas capacidades mentales pudieran ser graficadas en un número o una columna. Elaborar este tipo de insumos era una práctica realizada por quienes poseían el saber especializado propio de la psicología educacional. El poder de estas representaciones materiales no debe ser subestimado: puede que ellas no comunicaran realmente lo que el individuo había ‘aprendido’, pero al presentarse como capaces de ello, contribuirían a ‘individualizar’ no solo los procesos educativos sino al educando sobre quien se aplicaban. De esta forma, impactarían de manera concreta el cómo la escuela se relacionaba con sus estudiantes, clasificando a estos en categorías cada vez más refinadas y solidificadas, desconocidas hasta entonces al interior del sistema educativo nacional.

La observación cualitativa realizada por el profesor respecto a sus estudiantes no dejó de ser tomada en cuenta en este escenario, pero debió articularse en base a los nuevos parámetros de ‘conocimiento científico’ aceptables. Así lo revelan por ejemplo las fichas de ingreso de la Escuela Experimental de Desarrollo hacia 1930. En ellas, se solicitaba al profesor una serie de datos objetivos sobre el alumno (tiempo que llevaba en el curso, lugar en la clase, calificaciones, valoración de conducta y asistencia); finalmente, se le preguntaba: «Según su opinión tiene este niño capacidad suficiente para obtener éxito en las clases regulares? Por qué? [sic]». La presencia de esta pregunta abierta —en un espacio limitado dentro de una ficha construida en torno a criterios de ‘observación científica’— la revestía de un carácter de objetividad y cuantificación que un largo informe escrito por el mismo profesor difícilmente habría tenido. Ello, aunque la pregunta pudiera responderse en formas tan ambiguas como la de una profesora que contestó: «No. Porque parece que es un niño regalón, único hombre en la familia».67

El énfasis en conocer a los estudiantes por medios científicos armonizó rápidamente con el ideal ‘paidocéntrico’ que dominaba el pensamiento pedagógico chileno desde el periodo anterior.68 Según este, el niño no debía ser visto como un ‘adulto en potencia’, sino que había que reconocer sus motivaciones y los procesos naturales que vivía. De allí que conocerlo científicamente era un imperativo. Para los educacionistas del periodo era especialmente el maestro quien debía tener esto en cuenta. No bastaba ya con que este supiera instruir, sino que debía ser capaz de descubrir las particularidades individuales y grupales de los alumnos con que trabajaba. Conocerlos era garantizar el éxito de los procesos de enseñanza, la única forma de «hacer una educación teniendo en cuenta los intereses vitales del educando, sus necesidades presentes, sus deseos inmediatos y un gran respeto por su naturaleza biológica».69 El principio podía extenderse a escalas mayores. El inspector Tejías Fuenzalida llegó incluso a apuntar la importancia de que los docentes conocieran «el medio en que se actúa, las características de nuestra raza, nuestra situación económica y social, nuestras necesidades, nuestros defectos y nuestros vacíos».70

Las nuevas lógicas impactaron así en la formación docente. Las asignaturas de Psicología, Biología Pedagógica y Sociología estuvieron presentes en todos los planes de estudio de Enseñanza Normal del periodo —exceptuando el de 1929, donde no se incluyó Sociología—. Dentro de los cursos para profesores primarios dictados por el Instituto Central de Perfeccionamiento en 1933, se incluyeron dos de sociología y cuatro de psicología, todos bajo la categoría de ‘Cursos de carácter profesional’.71 En la formación de docentes secundarios, en tanto, la psicología se había introducido ya como asignatura en 1924, y el plan de estudios de 1931 incorporó entre sus cursos electivos los de mediciones pedagógicas y sociología educacional; el de 1935, en tanto, hizo lo mismo con biología pedagógica. La situación se cristalizaría en 1946, cuando el Instituto Pedagógico incluyó oficialmente dos asignaturas de psicología —psicología general y psicología del niño y del adolescente—, una asignatura de sociología y otra de elementos de estadística educacional.72

La importancia de conocer al estudiantado permeó también la discusión sobre los métodos pedagógicos. «En general», señalaban los Programas de Educación Primaria de 1932, «todos los métodos son buenos cuando se basan en el conocimiento del alumnado y son usados por profesores inteligentes».73 El «éxito de la labor educacional dentro de la Escuela Activa», agregaba el mismo texto, «está en la consideración de las diferencias individuales».74 Ya en 1929, Rubén Azócar había propuesto que los alumnos de los liceos construyeran sus propios libros de lectura, pues esto permitiría formar un verdadero Libro de lectura del niño chileno. «El Libro, así constituido», señalaba, «serviría para conocer con exactitud a nuestros niños y serviría en cada biblioteca de Liceo como entretención y enseñanza de los nuevos niños, de los nuevos profesores y de los viejos».75 El mismo año, otro educacionista defendió los periódicos escolares como fuente de observaciones psicológicas y pedagógicas «que los maestros necesitan conocer para orientar la educación de acuerdo con la individualidad del niño»,76 y un artículo de la Revista de Educación llegó a elogiar al gramófono como instrumento pedagógico, pues los estudiantes lo escuchaban entusiasmados y se olvidaban del profesor, quien podía, así, ‘estudiarlos’.77 Según otro autor, la escritura y el dibujo podían también dar datos concretos sobre la ‘condición mental’ de los alumnos.78 El impulso no se detuvo allí, y llegó a impactar los ritmos y prácticas de las escuelas. Los procesos de matrícula se volvieron muy relevantes, pues en ellos se realizaban las ‘mediciones’ que permitirían conocer al niño, como señalaba una circular en 1934:

Las pruebas sencillas, pero bien confeccionadas, que se realicen en el examen de ingreso, las observaciones que se efectúen entonces y después, junto con la conversación que se tenga con los niños, el análisis que se haga de sus trabajos, dibujos y actitudes, todo esto, llevado a cabo en un ambiente de espontaneidad y comprensión, pondrán al maestro en condiciones de trazar los perfiles de sus alumnos y de realizar la tarea previa a su labor inicial: clasificar y ubicar a cada niño donde le corresponde en virtud de sus aptitudes físicas y mentales […]. Este estudio individual necesita proseguirse y completarse, después, en el grupo, donde un trabajo y una actitud afectuosa hagan posible al profesor el conocimiento de la capacidad mental de los alumnos y su preparación escolar. Una clasificación, con visos de definitiva dentro de la relatividad que afecta a estos procesos, sólo podrá efectuarse al término de tres semanas de observaciones, como mínimum.79

El conocimiento científico de los educandos y la medición psicológica de los mismos, conformaron una novedosa realidad discursiva dentro del campo educacional y, como tal, configuraron una práctica estructurada con efectos reales sobre el sistema educativo nacional.80 Uno de estos fue que el saber psicológico y científico se convirtió en requisito a priori para legitimar cualquier acción pedagógica. En 1931, por ejemplo, cuando se estableció que solo podrían usarse en las escuelas aquellos textos aprobados por el gobierno, se señaló con claridad que estos se elaborarían «de acuerdo con los principios didácticos que más se adapten a las características del alumnado chileno».81 Un grupo de profesores y autores de textos escolares solicitó que la medida fuera derogada, argumentando que «la tendencia pedagógica moderna [aconsejaba] que el niño tenga las mayores fuentes de informaciones para sus estudios».82 Eran los mismos argumentos, usados indiferentemente para defender posturas distintas, en tanto lo importante era probar que la posición propia estaba sustentada en la evidencia otorgada por las ciencias de la educación. Futuros libros de texto serían aprobados, por ejemplo, al poseer «un espíritu de observación de la psicología infantil digno de todo encomio»83 y hasta una revista infantil como El cabrito fue elogiada por Óscar Bustos, el director general de educación primaria, en base a que «su presentación artística guarda relación con la psicología infantil».84 El uso de materiales propios de la ‘enseñanza objetiva’ como mapas, modelos desarmables e instrumentos científicos —tan promovidos durante el periodo anterior— se siguió fomentando durante estas décadas, formando parte de las llamadas ‘técnicas audiovisuales’, junto al cine y la radio.85 Lo que había cambiado no era su defensa, sino los argumentos detrás de esta: un artículo de la Revista de Educación de fines del periodo lo expresaría con claridad al plantear que estos métodos se basaban «en un principio psicológico: el conocimiento se adquiere en forma más eficaz y duradera por medio de la percepción, o sea, viendo y escuchando, más que leyendo o discutiendo. El mecanismo de la percepción constituye nuestro contacto con el mundo de las cosas y los acontecimientos».86

Un segundo efecto concreto de este proceso fue el cambio en los mecanismos de evaluación escolar, que buscaron regirse por los mismos principios científicos de las mediciones psicológicas y pedagógicas. Ya en 1934, una circular de la Dirección General de Educación Primaria señalaba que un mal examen era aquel que solo medía conocimientos, y que uno bueno debía preocuparse, además, de los hábitos higiénicos, mentales, domésticos y cívicos de los educandos, así como de sus habilidades, destreza manual y sus ideas nobles.87 La conceptualización era ciertamente vaga, pero lo importante era cómo poco a poco se buscaban evaluar los distintos componentes de la personalidad infantil. En la misma línea, el Boletín de Escuelas Experimentales recomendaba, en 1941, controlar los hábitos de los estudiantes a través del autocontrol, la vigilancia, la observación regulada y la prueba objetiva, sugiriendo mecanismos para ello, tales como tablas de autocontrol, tarjetas de cómputos para observaciones reguladas y tarjetas de ejercitación para las pruebas objetivas. En el mismo artículo, la publicación estimulaba a los profesores a llevar gráficos estadísticos de estos resultados.88 Era un claro ejemplo de cómo las nuevas lógicas de observación y control suponían, a su vez, un refinamiento de las formas de evaluación.

Los antiguos exámenes escolares, por su parte, empezaron a ser cuestionados y criticados como mecanismos inflexibles y tendenciosos, sin base científica, que atropellaban las leyes naturales de los procesos mentales y eran incapaces de comprender correctamente la personalidad de los estudiantes.89 «Más que el sistema de notas para el control del trabajo del alumno», señalaba una circular del periodo al respecto, «conviene usar la carpeta, la ficha, el gráfico, el test u otro reactivo de fácil confección y aplicación».90 Los test —cuyas ventajas sobre el examen tradicional destacaba la misma circular— irrumpieron entonces en el aula, ahora como forma de evaluación escolar. Publicaciones como la Revista de Educación y el Boletín de las Escuelas Experimentales publicaron varios de ellos o sugirieron cómo construirlos, para que los maestros pudieran utilizarlos en sus escuelas.91 El test se presentaba más ‘científico’ y ‘objetivo’ que el examen, capaz de discriminar la etapa psicológica en que estaba cada niño en cada asignatura.92 No solo eso, permitía además ‘cuantificar’ sus resultados y hacer comparaciones entre niños, cursos y escuelas si era necesario. De esta forma la ‘visión profesional’ de la psicología educacional comenzaría a permear progresivamente el espacio del aula. «Cualquier test que provea medidas reales de las diferencias de individuos», señalaba un documento usado en la Escuela de Verano de la Universidad de Chile en 1938, «o sea, la posición relativa en la eficiencia educativa, también dará medidas seguras de las diferencias entre grupos. Por eso las notas de los test pueden usarse útilmente en la evaluación de la instrucción en las asignaturas».93 A pesar que el documento señala que «el uso de los tests para medir al maestro debe siempre tenerse subordinado en forma incidental al uso para medir a los alumnos», sus palabras adelantaban ya la posibilidad de que los test se volvieran no solo un sistema de medición, sino que de control y accountability del sistema educativo en sí mismo.94 Sería esta una tendencia que no terminaría de consolidarse durante estos años, pero que establecería las bases para la extrema importancia que las evaluaciones estandarizadas adquirirían en periodos posteriores.

La medición científica supuso, además, una nueva conceptualización del fracaso escolar. A los indicadores tradicionales de analfabetismo, deserción y repetición, se sumaban ahora mediciones numéricas del ‘aprendizaje’ de los alumnos. Esto significaba, en otros términos, volver a denunciar las carencias de la escuela, como se había hecho desde el siglo anterior, pero ahora por medio de gráficos, estadísticas y comparaciones que usaban ‘distribuciones normales’ e incluso los resultados de otros países. En 1941, el Boletín de las Escuelas Experimentales publicó un estudio de los resultados de los alumnos egresados de primaria en la prueba de admisión a las Escuelas Normales y su conclusión final fue que estos alumnos no dominaban ninguna de las materias evaluadas.95 El ‘fracaso’ no era nuevo, pero sí la forma en que se articulaba, reflejado ahora no en la incapacidad de obtener una meta estatal —como la plena alfabetización o la permanencia de los alumnos en las escuelas—, sino en parámetros científicos postulados como objetivos, absolutos e indiscutibles. Curiosamente, esta nueva forma de conceptualizar el fracaso no implicó necesariamente nuevas explicaciones para el mismo. Cuando en 1930, Laura Quijada aplicó el primer test aritmético en Chile, sus conclusiones fueron devastadoras. Según este, el fracaso de los niños chilenos en matemáticas, era aún más evidente al comparar sus resultados con aquellos obtenidos por los niños de la ciudad suiza de Ginebra. ¿Por qué ocurría esto? Una de las posibles respuestas de Quijada fueron las diferencias de herencia racial y cultural de ambos pueblos.96 No era una explicación tan distinta de la que otros actores educacionales habían dado ante el analfabetismo o la deserción durante el siglo y medio anterior. Pero las implicancias de esta nueva forma de conceptualizar el fracaso serían clave en convertir la educación escolar, progresivamente, en un proceso de carácter ‘científico’ y ‘objetivo’. También, en definir hacia dónde debía orientar el sistema educativo a todas aquellas ‘personalidades’ que ahora, gracias a la psicología, se creía ser capaz de conocer y medir.

3. LA ESCUELA COMO ESPACIO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Las grandes reformas vividas por la escuela chilena entre las décadas del treinta y del sesenta no solo respondieron a una nueva concepción del individuo al que se debía educar. También respondían a una nueva forma de entender la relación entre el individuo y la sociedad de la que formaba parte. El contexto nacional e internacional de los primeros dos tercios del siglo XX demandó que los sistemas educativos estatales se rearticularan, haciéndose una vez más la pregunta del para qué se debía educar. La respuesta que se consolidó durante estos años fue que se enseñaba para fortalecer la democracia y para avanzar en el desarrollo económico nacional. No fue casual que fueran las dos primeras orientaciones socioeducativas de la relevante circular n°. 49 de 1943, porque en el contexto de un Estado que había dejado de estar hegemonizado por la oligarquía chilena, la educación pasó a ser vista como esencial para construir una sociedad verdaderamente democrática. En directa relación con los ideales de Dewey, la democracia intentó ser llevada al aula creando prácticas e intentando modificar otras, como se analiza en detalle más adelante en este mismo libro. 97

Con miras hacia el nuevo desarrollo económico y democrático, distintos actores educacionales comenzaron a plantear el sentido económico de la educación, relacionándolo directamente con la formación de ciudadanos productores, el desarrollo industrial del país y el fomento de una democracia sólida.98 La Segunda Guerra Mundial agudizó dicha necesidad, pues los efectos negativos serían mayores en países con una «economía poco desarrollada y dependiente», según señaló una circular de la Dirección General de Educación Primaria en 1947.99 El mismo documento entregaba sugerencias para que los preceptores prepararan mejor a sus estudiantes para la vida económica, formando buenos productores y buenos consumidores. Ello requería que la escuela vitalizara y socializara el trabajo de los estudiantes, se centrara en el desarrollo de sus personalidades y buscara integrar y dar sentido práctico a sus propios contenidos. La nueva formación tenía un doble objetivo: además de permitir al individuo alcanzar una ocupación que lo llevara a proveer para sí y su familia, debía hacerse útil al progreso económico de la sociedad. Para lograrlo la escuela debía considerar no solo lo que pasaba con el individuo dentro del aula, sino lo que ocurriría cuando la abandonara. En un sistema donde la correlación entre educación primaria, secundaria y superior era todavía un ideal no alcanzado, y donde la deserción seguía siendo una realidad dominante, esta preocupación cobró el carácter de urgente.

La orientación vocacional surgió como la gran respuesta a dicha problemática. Desde inicios del periodo existieron iniciativas destinadas a su desarrollo. En 1929, el Ministerio organizó un seminario de orientación educacional y vocacional al que asistieron setecientos preceptores, y un año después hizo lo mismo con un campamento para maestros de escuelas modelos, el cual incluyó materias referidas a organización escolar y métodos, mediciones educacionales, mediciones mentales, psicología educacional y orientación educacional y profesional.100 En la misma línea se creó, en 1933, un registro de aspirantes a profesores de enseñanza vocacional, mientras se iban instalando más y más grados vocacionales y escuelas-talleres en el país.101 La circular n°. 15 de 1934 señaló explícitamente que la escuela debía contribuir al descubrimiento de las vocaciones e iniciar la educación económica, en directa relación con las nuevas ideas propias de la psicología educacional.102 Dos años antes, una propuesta del Programa de Dibujo incluyó el realizar «[i]lustraciones alusivas a las profesiones que los niños anhelan tomar en el futuro», mientras el de Actividades Manuales había definido los trabajos manuales en 5° y 6° año «como enseñanza pre-vocacional; servirán para conocer las aptitudes y disposiciones naturales manifestadas por los niños y permitirán orientar a estos hacia aquellos estudios o trabajos que guardan relación con las aptitudes demostradas».103 Era sin duda alguna una tendencia transversal al interior del sistema educativo nacional.

Orientación vocacional, desarrollo económico y consolidación de la democracia se ligaron entre sí. En un contexto de acelerada industrialización y diferenciación laboral, la escuela cobraba la función social de «colocar a cada uno de sus miembros, especialmente tratándose de las generaciones jóvenes, en condiciones de lograr su plena realización sin más limitaciones que sus propias posibilidades bio-psíquicas y del interés superior de la comunidad».104 De lo contrario, se planteaba, conduciría tanto un fracaso individual como a nivel del país. Óscar Bustos, señalaba al respecto que:

A los maestros, como a cualquiera persona dotada de sensibilidad y espíritu de observación, les ha resultado siempre doloroso constatar que los educandos llegan, con lastimosa frecuencia, al último curso de la escuela primaria sin saber qué hacer y que, en esa incertidumbre, escogen, finalmente, un camino que no les satisface, el cual les va a conducir, a menudo, a un verdadero fracaso en su vida. Porque constituye un fracaso la elección de un colegio de continuación cuyos estudios se abandonan en mitad del camino, como también lo es la inestabilidad y nomadismo ocupacional y el inconformismo crónico, lo que suele acarrear males irreparables tanto para el individuo como para la sociedad, tales como la vagancia, la mendicidad, la prostitución, los accidentes del trabajo, la desorganización familiar, el abandono de la infancia, la impotencia económica, etc., males que repercuten, incluso, en la determinación de la idiosincrasia nacional.105

El énfasis en la orientación vocacional reflejaba en gran medida los ideales de eficiencia social norteamericanos. Pero al igual que había ocurrido en los Estados Unidos, se produjo cierta tensión entre sus defensores y quienes sostenían posturas más cercanas a las ideas de Dewey. Basados en el ideal paidocéntrico, estos últimos habían propugnado relacionar la escuela y el mundo del trabajo a través de actividades y excursiones pedagógicas, pero rechazaron la ‘profesionalización’ de la enseñanza primaria pues la alejaba de los intereses de los niños, reforzando el adultocentrismo que se buscaba combatir. Lo anterior supuso que los impulsores de la orientación vocacional rearticularan su defensa a partir de las nuevas ideas y vocabularios pedagógicos disponibles durante el periodo. «Tratándose de la escuela primaria», señalaba una profesora del Instituto de Investigaciones Pedagógicas en 1943, «no significa que debe preparar [al estudiante] para un oficio o para que sepa ganarse la vida, sino que los conocimientos que en ella se impartan tengan estrecha relación con la realidad que se vive. Que los niños sepan investigar en la realidad y llegar a conclusiones prácticas».106 A la misma idea apuntó Hernán Ramírez Necochea cuatro años después, al señalar frente a los planteamientos de la circular mencionada que «[p]or supuesto, una orientación de este tipo no es capacitación o transformación del niño en un activo participante de la vida económica, lo que sería absurdo tratándose de la escuela primaria. El objetivo que se persigue es más simple, pero igualmente valioso: crear una capacidad de apreciación y de comprensión acerca de la importancia y significado de lo económico».107 El sistema educativo nacional en su conjunto siguió este mismo camino. A mediados de la década de 1940, las escuelas vocacionales, traspasadas a la Dirección de Enseñanza Profesional algunos años antes, volvieron a depender de la Dirección General de Educación Primaria. Su labor fue definida como «de exploración y encauzamiento de las vocaciones y aptitudes especiales de los niños y adolescentes, capacitándolos, además, para actividades de orden práctico comunes a las diversas actividades humanas, sin penetrar en el dominio de la profesionalización sistemática».108

De todos modos, sí se realizaron confrontaciones abiertas en torno a la orientación vocacional, la principal respecto a si debía darse en primaria o secundaria. Para algunos, como Enrique Salas, en la primaria incluso, la exploración de las vocaciones era negativa, pues afectaría la salud mental y física del educando, sería inútil y alejaría a los alumnos de las aulas del liceo.109 Pero la realidad era que aún pocos estudiantes egresaban del liceo, y que el sistema educativo nacional había comenzado a diversificarse en el nivel secundario, buscando dar cada vez más opciones de continuación escolar a quienes terminaban la primaria. La orientación vocacional buscó encaminar a los niños en estos momentos de transición, viendo a la educación como el «proceso de incorporación del individuo a la vida social»: la escuela primaria no tendría como tarea dar el dominio de una técnica de trabajo, pero sí tendría que orientar al individuo según su vocación, aptitudes, intereses y las necesidades de la comunidad.110

La orientación vocacional se dividió, entonces, en cuatro etapas —exploración vocacional, educación vocacional, orientación educacional y orientación profesional— y solo la última se relacionó directamente con la elección de una actividad socialmente útil, quedando, por tanto, fuera de la enseñanza primaria.111 En 1957, al aprobarse el reglamento orgánico de la Dirección General de Educación Primaria y Normal, se estableció la sección de educación vocacional y agropecuaria, encargada del cuarto grado de primaria y de realizar «estudios para la formulación de normas destinadas al descubrimiento y desarrollo de las aptitudes y encauzamiento de las vocaciones de los escolares primarios, debiendo considerar la realidad minera, agrícola, industrial y comercial del país», además de establecer correlaciones adecuadas entre la educación vocacional y las demás ramas de la enseñanza media.112 El Consejo Nacional de Educación había sido muy enfático en este último punto, pues debía dejarse «claramente establecido que ningún grado de la escuela primaria debe tener finalidades profesionales».113 El objetivo era orientar a los alumnos dentro del sistema educativo y no hacia su exterior.

Las nuevas ideas estuvieron en la base de una serie de cambios a nivel institucional y en un comienzo fueron las escuelas experimentales las que lideraron el proceso.114 Hacia 1946 el gobierno creó el Instituto de Guía y Orientación Profesional, dándole categoría de escuela experimental y bajo la dependencia de las secciones de técnica pedagógica y de enseñanza vocacional de la Dirección General de Educación Primaria. Entre sus funciones destacaban el estudio científico de la realidad ocupacional del país, capacitar técnicamente al magisterio en labores de orientación profesional y guiar a los educandos primarios en todos los aspectos referidos a su orientación vocacional. En el decreto se señaló que la «labor de guía y orientación supone el conocimiento previo de las potencialidades y capacidad de acción útil de los educandos en el medio en que les corresponde actuar, en concordancia con las actividades del país y los planes de vida de la nación».115 Era el conocimiento científico y psicológico usado para conocer las ‘mentes’ de los niños, puesto ahora en función de la orientación educacional. Durante los mismos años la orientación educacional cobró enorme ímpetu también a nivel secundario, lo que no era extraño para el contexto del país, y menos en una institución que, como el liceo, se esperaba que proporcionara «en alguna forma oportunidades de exploración de los intereses y capacidades de los alumnos conjuntamente con la información educacional y vocacional correspondiente, y en segundo término proporcionar al niño los elementos básicos y la información necesaria para una pronta capacitación económica en los casos de retiro con propósitos de incorporarse a la vida del trabajo».116 La Reforma Gradual de la Enseñanza Secundaria, discutida en detalle más adelante, y la creación del Departamento de Orientación Educacional y Vocacional para establecimientos secundarios y profesionales fueron las respuestas estatales a esta inquietud. No serían las únicas y nuevas instituciones e iniciativas estatales surgieron constantemente durante el resto del periodo.117

Tanto más relevantes que los cambios institucionales fueron los efectos que la orientación educativa tuvo al interior de los espacios escolares. En las escuelas poco a poco comenzaron a aparecer los profesores especialistas en orientación, cuyo rol era ser ‘guías técnicos’ de los maestros, clarificar el uso de instrumentos psicotécnicos, estudiar la realidad ocupacional y educacional que esperaba a los egresados y a la vez animar a los apoderados y la comunidad a escuchar los consejos que la escuela daba en este aspecto.118 Los liceos, por su parte, vieron la apertura de servicios de orientación, junto a la aparición de nuevos tableros de avisos y revistas escolares que empezaban a publicitar las oportunidades futuras que podían seguir sus alumnos.119 También irrumpió en los establecimientos escolares un nuevo tipo de personal especializado, dueño de «técnicas de observación y de experiencia adecuadas para descubrir las causas de los problemas de conducta y [capaz de] sugerir tratamientos previos a las labores ordinarias de la educación».120 En 1946, la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile creó los primeros diplomas profesionales en el país, dentro de los que se encontraba el de consejero vocacional. Quienes lo cursaron asistieron, entre otras, a la cátedra de orientación, dictada entonces y durante los siguientes veinte años por el mismo Enrique Salas.121

Orientadores, consejeros y sicólogos se convirtieron en nuevos miembros de la comunidad escolar. Su rol era intervenir en la elección de los ramos del plan variable y las actividades extra-programáticas, ayudar a alumnos con problemas emocionales y personales, y aconsejar a los estudiantes en la toma de decisiones con respecto a su futuro. Su inclusión debió enfrentar diversos obstáculos. Un estudio sobre los servicios de orientación de los liceos publicado en 1948 señalaba al respecto que:

[…] mientras no desaparezcan aspectos negativos de la actual situación provocada por el programa de estudios con su saturación de materias y horarios para alumnos y para profesores, como asimismo la prevalencia de factores anacrónicos en el campo administrativo, particularmente en relación con el concepto de disciplina, el progreso marcado por el advenimiento de los servicios de orientación será demasiado lento para el dinamismo implícito en este proceso y en la voluntad de los consejeros.122

El ritmo de avance en este ámbito fue lento. Para 1962 recién había 48 orientadores en la enseñanza secundaria,123 pero a pesar de su escasez contribuirían a consolidar las nuevas lógicas analizadas en este capítulo. El consejero se volvió un actor esencial en la recopilación de información sobre los estudiantes y en nuevo intérprete de las herramientas que codificaban y destacaban esa información, tales como la ‘ficha escolar’, los test psicológicos o los cuestionarios escolares de intereses. Se le encargó conocer «el equilibrio emocional del estudiante, sus condiciones intelectuales, sus esperanzas y sus temores, así como la manera en que concibe el mundo y el papel que se cree destinado a desempeñar en él, [pues estos] deciden, en último término, su conducta en la escuela, su actitud ante el trabajo escolar y sus relaciones con sus maestros y sus compañeros».124 Al mismo tiempo, su contacto directo con los estudiantes a través de la entrevista —además de ser otro medio de acceder a la información buscada—, supuso un elemento novedoso y desconocido que irrumpía en la experiencia escolar de los alumnos e incluso la de sus familias. «Poner de acuerdo a los padres con el Liceo en la tarea de encauzar y readaptar a sus hijos», señalaba un estudio sobre el tema en 1947, «despertar en estos la confianza y seguridad en sí mismos, darles a conocer sus aptitudes sobresalientes, hacerles sentir que hay alguien que se interesa realmente por ellos y los conoce, son algunas de las normas generales que el Consejero debe tener siempre presente».125

En suma, estos servicios respondían a las nuevas realidades discursivas del periodo: utilizando mecanismos de observación y medición psicológica buscaban ‘descubrir’ la personalidad del estudiante, sus intereses y aptitudes, en pos de dirigirlo hacia aquellos caminos que le eran más apropiados una vez terminada su etapa escolar. Pero esta orientación no podía ser individualista, sino que debía inspirarse «por las claras intenciones sociales que persigue el Plan de vida de la Nación».126 De esta forma, se instalaba como una nueva forma de ‘conocimiento’ y ‘control’ de los estudiantes, a la vez que buscaba convertirse en mecanismo de progreso, democratización y, por qué no decirlo, de ingeniería social.

Durante las décadas estudiadas en este libro, se gestó el más importante cambio educativo de todo el siglo XX: una nueva forma de entender al individuo que la escuela educaba, definible por sus dimensiones cognitivas, descifrable por medio de la ciencia psicológica, y orientable gracias al conocimiento científico que otros tenían de sí y del mundo del cual formaba parte. La escuela chilena del siglo XIX había querido instalarse como una institución ‘transformadora’, que buscaba sustentar el proyecto de Estado moderno y crear una nueva sociedad civilizada allí donde sus gestores no creían que existía. Durante el siglo XX en cambio, la escuela se concibió como una institución que debía preparar a sus miembros para un mundo ya existente pero que estaba cambiando a una velocidad inusitada. Tanto los mecanismos de conocimiento sicológico como la orientación vocacional se plantearon a partir de esta lógica. Era la misma idea que el Boletín de Escuelas Experimentales ya expresaba claramente en 1939:

Que mientras se creyó que la civilización era algo estacionario e inerte, la escuela pretendió saber por adelantado los problemas que habrían de encontrar sus discípulos en la vida, y enseñó, en consecuencia, sus respuestas. Hoy, con una concepción diametralmente distinta, ya no se puede hacer eso. En un mundo en que nada permanece igual, en que todo cambia y se transforma, se necesita de individuos confiados en sí mismos; adaptables; de inteligencias despiertas; capaces de darse cuenta de las relaciones que existen entre las cosas y de prever su nuevo sentido o cambio de situación o de estructura; aptos para la defensa y el ataque, y premunidos de principios definidos para la acción.127

Esta misma conciencia debió haber contribuido a que los actores del periodo vieran en la ‘ciencia educativa’ un refugio seguro entre tanto desconcierto, garantizando que el sistema educacional fuera monopolizado progresivamente por quienes detentaban una ‘visión profesional’ y un saber técnico y científico particulares. Todo lo anterior suponía subordinar en cierto modo a la escuela, al dejar de ser esta un mecanismo transformador de vanguardia y tomar, más bien, una postura reactiva. Fue entonces que la escuela chilena empezó a correr detrás de un mundo que estaba siempre dos pasos delante de ella, en una verdadera paradoja de Aquiles y la tortuga que no se ha resuelto hasta el día de hoy.